Abr 18, 2018 | Culturas, Novedades, Te puede interesar

El año pasado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que el 4,8 por ciento de la población argentina es inmigrante. De esta manera, nuestro país sería el de mayor población extranjera en toda Sudamérica, lo que parece haber resultado preocupante para el actual gobierno, que desde el año pasado ha intentado modificar la Ley de Migración y restringir los derechos de los inmigrantes. Primero dictó el decreto 70/2017, que buscaba -entre otras cosas- facilitar la expulsión de extranjeros y que en marzo pasado fue declarado inconstitucional por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Después, distintos proyectos legislativos, como el del radical Luis Petri, intentaron -por ahora en vano- arancelar los servicios de salud y educación para los inmigrantes que habitan la Argentina.

En ese contexto, el pasado 9 de abril la Campana Nacional Migrar no es Delito organizó el Segundo Migrantazo, una marcha de residentes extranjeros que se desplazó de Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso par exigir que cese la estigmatización y el avance de las políticas oficiales sobre los derechos de los inmigrantes. ANCCOM entrevistó a manifestantes de distintas nacionales que llegaron al país con el sueño de un futuro mejor.

Sandra, Ruth, Iber y Abraham

Sandra Carreñopai, migrante boliviana perteneciente al Frente popular Darío Santillán.

Sandra Carreñopai tiene 29 años, nació en Bolivia y hace 9 años que reside en Argentina. Es una mujer fuerte que combina su labor de ama de casa con la militancia política en el Frente Popular Darío Santillán. La crisis económica la alejó de su país natal y la llevó a migrar hacia Buenos Aires donde tenía un pariente cercano que la esperaba. Siente nostalgia y recuerda su niñez, extraña su cultura, la vestimenta y las formas de expresión propias. “Tuve que cambiar la manera de hablar porque cuando me escuchaban enseguida venía el comentario acerca de que era inmigrante o bolita”. Actualmente, Carreñopai no piensa en regresar a Bolivia porque sus hijos son argentinos y cree que sería injusto obligarlos abandonar su tierra. “Cuando llegué al país empecé a trabajar, después tuve mis hijos, me compré mi casita y entonces me quedé. Elegí este país para vivir, para criar y educar a mis niños”, contó. Para ella, la mayor oportunidad que le dio Argentina fue el trabajo y dijo que siempre va a estar agradecida por eso. “A los compatriotas bolivianos nos gusta trabajar no importa en qué rubro”, agregó. También expresó su gratitud hacia los servidores públicos de la salud y la educación. “El derecho a la salud y educación pública fue un gran beneficio que nos brindó el país y permitió que mis hijos estudiaran y recibieran atención médica”, dijo. Sin embargo, no todos fueron aspectos positivos de su llegada. Sus hijos sufrieron discriminación en la escuela por ser de origen boliviano y según Carreñopai la situación empeoró a partir de las políticas implementadas por el actual gobierno y la campaña que hicieron los medios masivos de comunicación contra los migrantes. “Plantean que los extranjeros venimos a quitarle el trabajo a los argentinos, a ocupar sus vacantes en las escuelas y hospitales. Esto nos hace sentir muy mal a nosotros y a nuestros hijos aunque ellos hayan nacido acá”, expresó con la voz temblorosa. Un caso similar es el de Ruth Zandi, también, originaria de Bolivia pero con una mayor antigüedad en el país. La mujer, de 53 años, trabaja en una cooperativa de limpieza pública y hace 22 años que vive en Argentina. Su marido fue el primero de su familia en migrar en busca de empleo. Una vez que él consiguió estabilidad económica, ella se mudó a Buenos Aires junto a sus hijos. Después de tantos años tampoco piensa regresar. “Mis hijos no quieren volver a Bolivia, ya se acostumbraron. Acá ya hicimos nuestra vida. Mis nietos son argentinos. Viajo a veces a visitar a mis parientes pero por poco tiempo, porque ya no me siento bien allá, no lo siento como si fuera mi país”, expresó Zandi. En algunas ocasiones, sufrió discriminación por parte del personal de los hospitales y aseguró que es peor en los casos en los que los migrantes no hablan castellano. Emilia Maruja Choque, es compañera de trabajo de Ruth Zandi, nació en Cochabamba, Bolivia. Ella migró hace 10 años completamente sola para buscar una mejor vida. Su primera opción era España pero Europa le había cerrado las puertas a los migrantes latinoamericanos, entonces optó por Argentina. Una vez en el país, consiguió trabajo y tuvo sus hijos. “Me quedé más que nada por mis hijos, ellos ya no quieren volver a Bolivia”, agregó. Su hijo mayor tiene 17 años, está terminando la secundaria y piensa continuar sus estudios. Choque dijo que nunca se sintió discriminada, sino que por el contrario siempre fueron amables con ella. Sin embargo, añora a su familia y la comida de su hogar.

Por su parte, Iber Mamane es un joven de 30 años militante e integrante del movimiento popular Patria Grande. Es de nacionalidad boliviana pero él se considera Aimara. Desde los cinco años que vive en Argentina. Su familia migró por necesidad. “En Bolivia teníamos un gobierno neoliberal en ese entonces, la gente escapaba a los países donde había medianamente una estabilidad económica. Los destinos elegidos en América Latina eran Brasil y acá. Después algunos países de Europa”, dijo Mamane. Para la familia del joven fue una larga lucha conseguir empleo, Mamane cuenta que tuvieron que vivir y trabajar en condiciones muy precarias. “Nosotros vinimos a trabajar para tener un futuro mejor para nosotros y nuestra familia. Somos laburantes, no somos criminales como nos viene estigmatizando el actual gobierno”, agregó. Aunque vivió la mayor parte de su vida en Argentina, él extraña el sentido de pertenencia. “A veces la sociedad misma te hace sentir que no sos de acá. Esto es una problemática no solamente de este país sino de todo el mundo. En todos aquellos lugares donde gobierna la oligarquía se ha construido una mirada estigmatizada del migrante, porque es la manera que encuentran de justificar sus políticas antipopulares”, opinó. Mamane dice que ha sufrido y sufre actos discriminatorios porque es parte del último flujo migrante que llegó al país. “Desde las instituciones hay una bajada a la población de odio, de bronca y criminalización hacia al migrante. Inevitablemente, nosotros arrastramos nuestra identidad aimara, guaraní o quechua, nuestra cultura y nuestra piel que ha sido racializada y discriminada a tal punto que tuvimos que enterrar a muchos hermanos”, expresó con dolor.

Iber Mamane

El joven empezó a militar cuando un compañero suyo, Franco Zárate, fue asesinado en el barrio de Mataderos de la mano del quiosquero Gualberto Ximenez. Según Mamane, el quiosquero le disparó en el pecho a su amigo al grito de “boliviano de mierda”. Franco había ido a comprar con su primo y su papá, pero Ximenez les habría querido vender la mercadería más cara por ser bolivianos. Franco no quiso pagarle, discutió con el vendedor y por eso le disparó. El quiosquero se encuentra en libertad. “La gente racista está acostumbrada a maltratar al boliviano y que éste agache la cabeza, se quede callado y se vaya. Pero mi amigo le respondió”, agregó. Mientras que sus padres abandonaron la Argentina, todos sus hermanos se quedaron. Según Mamane hoy los migrantes están en una nueva etapa, como hijos asumen sus necesidades desde otro lado, el de la lucha por sus derechos como seres humanos y trabajadores, el del empoderamiento y como sujetos políticos.

Abraham Halcón es compañero de militancia de Mamane, nació en La paz, Bolivia. Sus padres fueron los primeros en migrar, 20 años atrás. Según Halcón, su familia migró porque las políticas represivas y neoliberales del gobierno no les permitían subsistir allá. Primero vino su madre, después su padre y sus hermanos. Él fue el último en arribar al país en busca de una formación académica, hace 8 años. Actualmente estudia Historia en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabaja en una cooperativa textil de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El joven plantea que si bien el país le abrió las puertas se encontró con distintas formas de discriminación de tipo burocráticas cuando tuvo que tramitar el documento y también en la facultad, a la hora de anotarse en las materias. “Los extranjeros solo cuentan con una fecha y lugar para inscribirse mientras los nativos tienen tres”, explica. Por parte de los compañeros y profesores, también ha recibido comentarios racistas. “Es como en todos lados, hay gente que es más abierta a distintas expresiones culturales y otra que no, que es muy cerrada y xenófoba”, afirmó. Cree que esta postura de mínima tolerancia se agravó a partir del fallido decreto 70/2017 y el proyecto de ley que busca privatizar los servicios públicos para los extranjeros. “Nos vimos fuertemente afectados por las políticas xenófobas que buscan crear chivos expiatorios, como el DNU que no sólo quiso criminalizarnos sino que vulnera el derecho de todo ciudadano a la justicia y a un debido proceso”, agregó. Ocasionalmente visita su país, pero extraña sobre todo a los familiares que se quedaron, la comida y la danza: “Es un país muy folclórico. Pienso volver a vivir allá en unos diez años. Por lo pronto estoy con la residencia permanente en Argentina, estoy estudiando, trabajando y militando”.

Angelina

Angelina Felices Quispe es peruana y hace 16 años eligió Argentina para vivir. Vino a Buenos Aires con la ayuda de un pariente. En Perú se encontraba desamparada, no tenía empleo y tenía que cuidar de cinco chicos. “En mi país la situación era muy mala. Vino por necesidad, para tener una vida mejor, un cambio social y poder ayudar a mi familia”, contó. Quispe es empleada en una empresa de limpieza pública, dice que gana poco pero agradece a Argentina por haberle dado trabajo, al mismo tiempo siente incertidumbre por el futuro. “Así como el país me abrió las puertas cuando llegué, ahora el actual Gobierno nos las está cerrando, nos trata mal y nos quiere quitar nuestros derechos. Nuestro sueldo es mínimo, ganamos menos que los argentinos pero con eso nos arreglamos”, expresó angustiada. Por el momento, su sueldo le alcanza para vivir y para enviar una ayuda a sus hijos. “Ellos vienen de visita, a veces, pero no se quedan a vivir porque no se acostumbran acá”, dijo. Además de sus hijos extraña los paisajes y como todo migrante la propia cultura. Si bien se encontró con muchas personas amables en el país dice que sufrió varios actos de discriminación. “Frente a la Casa Rosada, con menos de tres meses en el país, me detuvo la policía junto a mi pareja durante casi dos horas por no tener el pasaporte encima. Lo había dejado en la casa de mi familia y tampoco tenía dinero para pagar lo que me exigían para dejarnos libres. Contaba con lo justo para sobrevivir hasta que encontrara un trabajo”. Quispe recordó un episodio más reciente en el que una mujer en un colectivo dijo en voz alta que estaba lleno de “bolitas y “peruchos” que no dejaban pasar. “No me callé, le respondí que todos somos seres humanos, hermanos e iguales, todos somos de carne y hueso”, contó. Afirma que ahora ya no permite ningún atropelló, hace valer sus derechos como migrantes y también como mujer. “Ahora puedo decir que no, basta de discriminación y de maltratos domésticos”, exclamó.

Celia

Celia Núñez es paraguaya llegó a la Argentina hace 30 años junto a sus padres. Cuando migró a Buenos Aires tenía familiares que la esperaban. Dice que el país le dio muchas oportunidades, laborales pero también recreativas. “Gracias a la militancia feminista pude conocer muchas partes de la Argentina como así también Chile y Brasil”, dijo. Lleva la militancia en la sangre. “Vengo de familia de militantes, mi padre fue preso político en Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Pienso que voy a luchar hasta morir”, manifestó. Asistió a la marcha del “Migrantazo” para reclamar la anulación del DNU 70/2017 porque cree que a través de esas políticas el Gobierno quiere perjudicar a los migrantes. “Vinimos al país para trabajar, no para robar. Todo ser humano tiene derecho a vivir donde quiere vivir, porque migrar no es delito. Estoy muy feliz de vivir acá y voy a luchar por este país”, agregó. Si bien extraña su país dice que cada vez que pensó en volver se le vinieron a la mente los recuerdos de las injusticias que vivieron sus padres y se le fueron las ganas.

Esteban, Flores y Andrés

Dejar todo por la educación es lo que hizo el joven colombiano Esteban Trujillo hace 7 años. Colombiano, de 27 años, vendió todas sus pertenencias para poder mudarse a Buenos Aires. Vino sólo, no tenía familiares, amigos ni conocidos, sólo tenía el objetivo de formarse como abogado en la UBA. Si bien extraña los lazos afectivos, su familia, sus amigos y la comida, Trujillo piensa quedarse en el país y regresar a Colombia, pero de visita. Actualmente estudia, trabaja y milita en la agrupación de Estudiantes Migrantes de la Universidad de Buenos Aires (EsMiUBA). “Este país hace 100 años que tiene educación pública y gratuita, es por eso que migré acá. Empecé a militar porque considero que la formación académica debería ser un derecho para toda la humanidad. Me quedo en Argentina porque tengo un compromiso no solo con mi país sino con Latinoamérica”, expresó. Si bien está feliz de poder estudiar en la UBA dice que se sintió discriminado en ciertas ocasiones. “La Facultad de Derecho tiene cuestiones xenófobas y racistas”, agregó. Plantea que aún hoy no ha notado cambios en este sentido y que esto se debe a que el gobierno actual avala acciones que van en contra de los derechos humanos más allá de que sean o no migrantes. “El decreto 70/2017 nos saca el derecho constitucional de debido proceso y la imagen de reunificación familiar, no importa cuántos años lleves en el país, no importa que hayas cometido o no un delito si dictan una sentencia firme por acto administrativo te pueden expulsar”, explicó.

Flores Andrés Suarez Gutiérrez es compañero de carrera y militancia de Trujillo. También es de nacionalidad colombiana, tiene 21 años y hace tres que reside en el país. Vino junto a sus padres buscando una nueva vida, oportunidades laborales y de estudio. “En mi país la situación estaba complicada, ellos son médicos y allá no tenían un sueldo digno”, contó. El joven estudiante dice que extraña casi todo de su país, su familia, sus amigos, las costumbres y la comida. Sufrió varias veces discriminación, en la Facultad le pidieron el documento y lo requisaron, también en la calle. “Cuando llegaba tarde a clase no podía correr porque me paraba la policía pensando que era ratero”, contó.

Andrés Román, tiene 24 años, es de Bogotá, Colombia, también es militante de EsMiUBA. Hace 4 años vino a la Argentina para estudiar, primero arrancó la Carrera de Medicina pero luego se cambió a Biología. “Allá no tengo la posibilidad de estudiar”, dijo. Vino solo, tenía un primo acá que le enseñó cómo manejarse pero luego volvió a su país. Lo que más le impactó al mudarse fue el estar lejos de la familia, en un lugar donde todo era nuevo. Aunque siente el peso de la ausencia familiar, no cree regresar a Colombia más que de visita. “Uno va formando una vida acá como adulto universitario, construyendo un pensamiento político y es difícil pensar en volver. Yo me quedaría si se da la posibilidad”, desea. Román dice que de vez en cuando le han hecho comentarios por su forma de hablar pero que trata de dejarlo pasar, de seguir adelante. “Intento ver siempre el lado positivo a todo, porque soy privilegiado al poder estudiar acá cuando muchos otros no pueden”, comentó. En la Facultad dice que no sufrió malos tratos, pero que le contaron que algunos profesores tenían tratos xenófobos contra los chilenos. “El gobierno, al agruparnos como migrantes, intenta quitarnos el derecho a la educación, a la salud, a estar aquí y a tener una vida digna. Todos somos seres humanos. Nosotros también aportamos a la economía, trabajamos, consumimos y hay algunos a los que las familias les envían dinero,esos son ingresos para el país”, opinó.

Daniela

Daniela López Ocaña, sabe bien que el amor no conoce fronteras. Ella es mexicana, tiene 24 años y hace dos que vive en Argentina. Tras siete años de noviazgo a distancia con un argentino finalmente decidió mudarse a Buenos Aires. Dejó su empleo, su familia y su país por amor. Acá la adoptó la familia del novio como un miembro más. Sin embargo, no puede evitar añorar a su país de origen. “Extraño a mi familia. Al no tener a nadie de allá siento más las diferencias entre un país y el otro. Ahorita, después de dos años aquí, ya me acostumbré a casi del todo. Pero pues no hay nada como tu gente y tus costumbres. Como el simple hecho de platicar y tener que cuidarme de decir ciertas palabras, por no saber si lo van a entender o la incomodidad de que me tengan que preguntar qué es lo que significa”, contó. Además de la familia siente nostalgia por los sabores de su país. “La comida de aquí es diferente a lo que se está acostumbrado en México. Aquí comen muchas cosas con harina, como las empanadas, pizzas, tartas y toda esa variedad de pastas que comen. En cambio, allá se come más pesado, muchas cosas caldosas que aquí no veo. Aparte la harina de maíz es súper difícil de conseguir y para mí es básico en la comida diaria”, explicó. Pero aunque ella añore su tierra natal no piensa volver. “Ahora no regresaría porque siento que estoy comenzando a construir una vida aquí con mi pareja y tenemos planes a futuro. Por otro lado, comparando la vida en México y aquí en cuestiones laborales y académicas creo que tengo más oportunidades de crecer”. Actualmente estudia psicología en la UBA y trabaja como vendedora en una feria artesanal. A diferencia de muchos otros migrantes ella no sufrió discriminación de ningún tipo, dice que en comparación con Estados Unidos, destino elegido por muchos mexicanos, Argentina es un país muy tolerante. “Este país recibe con los brazos abiertos a los extranjeros que se quedan, te dan muchas facilidades en cuanto a los trámites para obtener la residencia, es un país de oportunidades. A veces creo que son demasiado buenos”, opinó Ocaña.

Fareli

“No soy extranjera ni turista, soy migrante”, dijo Fareli Silba. Ella es venezolana y vino hace un año junto a su pareja salvadoreña a la Argentina para hacer una formación en psicodrama. Tiene familia en Buenos Aires, quienes los ayudaron a sustentarse hasta que consiguieron empleo. Aunque no está hace tanto tiempo en el país ya siente nostalgia por la tierra que la vio nacer. “Extraño más que nada a mi familia, los paisajes, mi hogar con sus sabores, sus olores y costumbres que no se reproducen en ningún otro lugar”, expresó. Si bien tiene expectativas de volver a su país si tuviera las posibilidades, no lo cree una opción en lo inmediato. ”Al estar con alguien que tampoco es de mi país, entonces siempre es un acto de renuncia. O renuncio yo a mi país o él lo hace. No es justo que vivamos en el mío porque él también extraña el suyo. Argentina es una nación neutra para nuestras nostalgias”, dijo sonriendo. Como muchos otros migrantes sufrió discriminación no sólo por su forma de hablar sino por su color. “Sufrimos discriminación de forma constante tal es así que ya lo hemos naturalizado. Yo soy negra de piel y la población mayoritaria acá es blanca. No resultan amigables las personas de mi color. Además existe una suerte de sexualización de la gente negra. El acoso callejero no sólo es incómodo sino intenso, porque no hay forma de controlarlo. Más allá de la vestimenta que uses, no hay forma de ocultar el color de tu piel”, expresó apenada. Mientras que en las instituciones académicas dice haber encontrado un lugar de resguardo y solidaridad. Con respecto a las políticas actuales orientadas a la privatización de los servicios de salud y educación para extranjeros, Silba plantea que resultan una suerte de restricción a los migrantes que ya corren con la desventaja de no poder contar con líneas crediticias que faciliten el acceso habitacional entre otros beneficios propios del ciudadano nativo.

Roberto y Amancai

Roberto Carlos Orihuela es argentino al igual que su papá, mientras que su mamá es boliviana. El joven estudiante de óptica siente que es argentino pero también boliviano y por lo tanto migrante. Su madre llegó a la Argentina hace 30 años. Sus hermanas mayores ya estaban en el país. Todas tramitaron la doble nacionalidad para poder trabajar en blanco acá. Al terminar el colegio secundario decidieron mudarse a Buenos Aires para estudiar. Actualmente todas trabajan de enfermeras. Orihuela dice que tanto él como sus primos sufrieron discriminación en la escuela primaria por tener familia boliviana, sin embargo no hubo un día en el que no se sintiera orgulloso de su origen. “En la calle, también se sufre. Pero más que nada afecta a los que están hace poco en el país. Muchos por miedo al rechazo ocultan su nacionalidad”, agregó. El joven plantea que esto es culpa de los medios que difunden un mensaje erróneo sobre los migrantes al repetir una y otra vez la idea de que ellos consumen todo gratis. “No es así. Yo trabajo en una óptica, pago mis impuestos y tengo una prepaga. Muchos médicos, enfermeros y trabajadores de la salud pública son bolivianos”, dijo.

Amancai Villanueva también es hija de migrantes bolivianos. Ella es argentina tiene 22 años y es estudiante de la UBA y la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Su familia está hace 30 años residiendo en el país. Los padres de la joven vinieron en los 80 en plena dictadura boliviana, buscando trabajo y posibilidades de estudio. Todos sus hermanos tienen doble nacionalidad. “Nos consideramos argentinos y bolivianos”, agregó Villanueva. Tanto ella como sus hermanos sufrieron toda su infancia la discriminación por sus raíces. “La discriminación se transmitió a los hijos de inmigrantes, eso era inevitable. Ahora empeoró en todos los ámbitos, es como volver a vivir los años 90, porque fue una etapa en las que la discriminación aumentó al igual que ahora. Esto se debe a que la gente racista está empoderada y se siente con derecho a señalar como chivo expiatorio de toda la crisis al migrante latino, no al europeo”, opinó.

Abr 18, 2018 | Deportes, Novedades, Te puede interesar

La relación entre un deporte tan popular y masivo como el fútbol con el nazismo es motivo de una muestra que se exhibe en el Museo River hasta el 15 de mayo. No fue un juego exhibe once historias sobre jugadores, equipos, entrenadores y prensa deportiva que desarrollaron durante los años del Holocausto..

El ideólogo de No fue un juego es el periodista deportivo Leonardo Albajari, que desde chico se interesó por la temática y junto a un equipo de investigación recopiló las diferentes historias. “Estuve el año pasado en el Museo del Holocausto y ahí escribí una historia para su página sobre el Ajax como club judío, apuntaba a un público más amplio que solo la comunidad judía, y como resultó muy bien, a partir de allí surge la muestra”, relató Albajari.

Para llevar a cabo la exhibición, buscó historias que además de ser atractivas para el público, tuvieran fotografías de alto impacto. Uno de los casos que presenta la muestra es el de Julius Hirsch, un futbolista judío que jugaba en la Selección alemana y combatió durante la Primera Guerra Mundial, pero, con el ascenso de Adolf Hitler al poder, se lo descartó como a todos los judíos y terminó asesinado en Auschwitz, a pesar del amor por su país. En la actualidad y desde el 2005, la Federación Alemana de Futbol entrega el premio “Julius Hirsch”, galardón que premia el compromiso en la lucha por la tolerancia y combate la xenofobia y el antisemitismo.

La muestra cuenta con el apoyo del Museo del Holocausto, de River Plate, de las embajadas de Alemania, Austria, Polonia e Israel, del Club Macabi, de la librería Entretiempos y de la Cámara Argentina-Alemana de Industria y Comercio.

El Museo del Holocausto apoyó la iniciativa desde el comienzo y aportó el estudio histórico que da contexto a la exposición. Cecilia Bullor, coordinadora de actividades educativas y de visitas guiadas del Museo, aseguró: “La masividad que tiene el fútbol da lugar a transmitir a una mayor cantidad de personas estas temáticas”. Para Bullor, muestras como estas son importantes porque colaboran para mantener presente la memoria. “Hay que poner en primer plano estos temas, porque desconocer la historia hace que podamos cometer el mismo error”, destacó.

No fue un juego también contó con el apoyo inmediato de River. El club aloja la muestra en su museo y colaboró con la discusión de cómo debería plantearse. Rodrigo Daskal, sociólogo e investigador del Centro de Estudios del Deporte de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM es el presidente del Museo River, que funciona al lado del Monumental. “También ayudamos con material fotográfico e información en el caso de Emérico Hirschl. Es un verdadero ídolo en la historia del club y me parece importante que se sepa quién fue, recién ahora se conoce su faceta humanitaria en ese momento”, explica.

El caso de Hirschl es uno de los más cercanos a nuestro país; era húngaro y fue el primer entrenador extranjero del fútbol argentino, logró ganar seis títulos en River, además de ser técnico en varios clubes más. Su carrera también fue exitosa en Uruguay, donde hizo historia en Peñarol, pero poco se sabía sobre la ayuda que brindó a los judíos que huían a Buenos Aires a bajar de los barcos, pese a las prohibiciones de las autoridades del momento.

Una de las personas que bajó de esos barcos gracias a su labor humanitaria fue luego su esposa, Heddy Steimber, con quien tuvo dos hijos. Una de sus hijas estuvo el día que se inauguró la muestra. Esta es una de las historias de la exhibición, que también consta de trece cuadros de Omar Panocetti, seis pelotas intervenidas por diferentes artistas y dos réplicas de camisetas del Club Macabi Varsovia de 1938, cedidas por su homónimo de Buenos Aires. Albajari resaltó: “Hoy ese club no tiene estadio ni sede porque nunca más se pudo reconstruir después de toda la destrucción, pero aún persiste”.

En la muestra también se presentan historias de clubes muy conocidos y populares como el Bayern Munich, el Borussia Dortmund y el Ajax de Holanda, instituciones perseguidas por el régimen nazi. Mientras que, por otro lado, se destaca al Schalke 04 como el equipo favorito del III Reich. Para dar cuenta de eso se recuerda que entre 1935 y 1939 no perdió ni un solo partido y que seis de sus siete títulos los ganó durante el gobierno de Hitler.

Daskal expresó: “La muestra tiene mucho impacto, es central que sea visitada por el público futbolero. No hace falta ser de River para venir”.En la misma sintonía, Bullor afirmó: ““Tienen que visitarla. Es una forma de que las nuevas generaciones se interesen. Lo peor que puede haber para el antisemitismo y la discriminación es el desconocimiento”.

No fue un juego es una propuesta interesante para mantener viva la memoria y puede ser visitada en el Museo River de 10 a 19, todos los días menos aquellos que hay partido en el Monumental. La entrada cuesta 200 pesos y 150 pesos para socios del club y jubilados. Albajari dijo que la idea es ir a todos los clubes e instituciones posibles. San Lorenzo y Racing ya mostraron interés. “Nuestro objetivo final -manifestó- consiste en introducir el tema del racismo en el deporte, la discriminación que está tan presente”.

Abr 18, 2018 | Novedades, Vidas políticas

Al ritmo de «Mauricio Macri la puta que te pario» y al choque de las ya clásicas cacerolas, alrededor de las 20, en las esquinas de los principales barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano y también en provincias del interior se llevó a cabo el «ruidazo» contra el «tarifazo» y el ajuste. Los bocinazos, cánticos y carteles con expresiones como «Me sobra mes al final del sueldo» y «Macri para la mano» aparecieron en La Boca, Barracas, Boedo, Villa Crespo, Almagro, Moreno, Hurlingham, Loma de Zamora, Lanús, Varela, Parque Patricios, Ituzaingó, González Catán, Avellaneda, Caballito, Tigre, en la esquina de la Quinta Presidencial de Olivos, en el Obelisco, Santa Fe, San Juan y Misiones, entre otros puntos. A esta medida de protesta se sumaron los inquilinos quienes además de ser golpeados por el aumento de las tarifas de los servicios son asfixiados por la suba de los precios del alquiler. Los manifestantes exigieron frenar con el abuso por parte de las inmobiliarias y poder alquilar bajo mejores y más justas condiciones. La situación es acuciante, según un informe de la Federación de Inquilinos Nacional (FIN) el 17 por ciento de los hogares de la Argentina accede a la vivienda a través del alquiler.

María Olmedo, asesora e integrante de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados planteó que el principal reclamo de los inquilinos es que el precio de los alquileres son desmedidos, debido a que suben por encima no sólo de los salarios sino, también, de la inflación. «En la renovación, los alquileres están subiendo alrededor de un 30 y un 60 por ciento, anualmente en los contratos ya figuran aumentos semestrales de entre un 12 y un 15 por ciento», dijo la asesora. Según un informe del portal inmobiliario ZonaProp, desde principio de año hasta abril los alquileres aumentaron un 7,7 por ciento en comparación con el 6,7 por ciento de inflación que midió el INDEC. «Actualmente están librados a la voluntad del mercado inmobiliario que los fija. Si se aprueba el proyecto de Ley de Alquileres los precios se actualizarían en función de un promedio entre inflación y salario», agregó Olmedo.

Según una encuesta realizada a nivel nacional por el FIN, el 87 por ciento de los inquilinos cree que nunca podrá acceder a una vivienda propia. Esto se debe a que no poseen capacidad de ahorro ya que destinan un 41 por ciento de sus salarios en los pagos mensuales del alquiler sin contar expensas, tarifas de los servicios e impuestos inmobiliarios.

Uno de los inquilinos que sufre los aumentos es Federico López, tiene 25 años, trabaja como empleado en una fábrica y comparte el alquiler hace un año con su pareja. «Lo más difícil fue acomodarnos económicamente. La tercer parte del sueldo se va en alquiler y un 40 por ciento en servicios», dijo. López tuvo que recortar gastos como las salidas de los fines de semana. Está descontento con ciertas condiciones edilicias del departamento, cuyo mantenimiento debería correr por cuenta de los propietarios. «Hay goteras, problemas con el baño y la puerta del mismo», agregó. Karen Sosa, también se encuentra asfixiada por la cuentas, ella es empleada doméstica y alquila junto a su pareja hace 8 años. El cincuenta por ciento del ingreso total familiar lo utilizan en el alquiler y otros diez en servicios. Ambos cuentan con un sueldo mínimo y debido al «tarifazo» tuvieron que renunciar a muchas cosas, entre ellas, las salidas, tuvieron que acostumbrarse a comer siempre en la casa, comprar cada vez menos ropa y artículos que no son de primera necesidad. «No podés ahorrar, pensás dos veces antes de comprar algo. Limitamos los ingresos a las prioridades y si queda un resto, sí salimos o compramos comida afuera. En cuanto a lo cultural te limita mucho, si antes podías ir al cine o al teatro, ahora olvidate», dijo decepcionada.

Olmedo planteó que las garantías, en tanto título de propiedad inmueble representan un gran problema para los inquilinos que no la poseen, y un gran negocio para quienes sí las tienen. Hay empresas que se dedican a vender garantías para poder acceder al alquiler de una viviendo como FINAER y Monclair, entre otras. El valor de estas garantías suele ser alto y a diferencia del depósito es un dinero que el inquilino no recupera nunca más. Según la asesora, esta traba al momento de alquilar se podría solucionar pidiendo otro tipo garantía como el recibo de sueldo o un monto más elevado de depósito.

Muchos de los inquilinos que no cuentan con garantía son extranjeros. «Las inmobiliarias les hacen contratos temporales, que en realidad son alquileres de vivienda encubiertos, por seis meses o máximo un año», contó Olmedo. Por ley, los alquileres temporales son aquellos que se realizan por hasta tres meses, con fines turísticos, mientras que los inmuebles para ser habitados se alquilan por un mínimo de dos años: «Pagan comisiones, depósitos más grandes, a veces les cobran hasta casi el doble de alquiler, porque consideran que te les están haciendo un favor», agregó. Ese es el caso de la colombiana Marilyn Herrera. Ella alquila hace tres años una habitación individual en Capital Federal, que comparte con más extranjeros. Cuando comenzó a alquilar en Buenos Aires no le hicieron ningún contrato, le pidieron un depósito para entrar a modo de garantía, además del alquiler. «No firmé nada, no me hicieron contrato, sólo de palabra. A los extranjeros por no tener garantía les cobran una locura de dinero para poder ingresar. Se sabe que el dinero lo arregla todo», deslizó. Como tantos otros inquilinos su vivienda no está en las condiciones más óptimas, reclama a los propietarios el arreglo de puertas, vidrios y la mesada de la cocina, entre otras cosas.

Candelaria Gómez, no es extranjera, pero también tuvo problemas para alquilar por no contar con una garantía. Tiene 30 años, alquila de forma intermitente hace 10 años y hace cuatro que comparte los gastos con su pareja. Se aventuró a vivir sola a los 20 años, pero tuvo que volver a la casa de sus padres después de un par de años. «Recién me insertaba en el mercado laboral, estaba estudiando y no me alcanzaba lo que ganaba para vivir», agregó. Cuando empezó a alquilar el único bien de sus padres figuraba como bien familiar, como medida de protección contra un posible embargo. Por lo tanto, Gómez no podía usarlo como garantía. «Se me hizo cuesta arriba independizarme, hasta que conseguí una inmobiliaria que aceptó, en lugar de la garantía, que depositara más plata que lo que corresponde por ley», contó. En la primera renovación le quisieron cobrar prácticamente lo mismo que cuando entró la primera vez. «Lo único que hicieron fue cambiar un par de fechas y datos en el Word del contrato y por eso me querían sacar un montón de plata. Además, la inmobiliaria quería averiguar mi garantía y que yo pagara por ese informe», dijo indignada. A mí me renovaron hace poco el contrato y vino con un aumento del 40 por ciento, sumado al “tarifazo” de los servicios, estamos mucho más ajustados que hace un par de años. Sin embargo, su principal reclamo es contra el silencio que mantienen los propietarios e inmobiliarias cuando llega la época de renovación. «Es muy angustiante porque no me dicen si me van a renovar o no. Con respecto al precio, si uno los conoce y siempre te aumentan un 30 por ciento, uno lo puede prever más o menos. Pero que dos meses antes preguntes qué va a pasar y te digan que tienen que ver porque tal vez la dueña lo quiere vender o se lo quiere dar a la hija, es complicado. No te dan los tiempos para buscar otra cosa», planteó Gómez, frustrada.

El Proyecto de Ley busca extender el contrato de dos a tres años. «No hay inquilinos a los que le alquilen por más de dos años, sobre todo porque no hay previsión sobre cómo va a funcionar la economía en dos años ni siquiera en uno. Al regularizar los precios de acuerdo a cómo va la economía podés hacer plazos más largos de contrato», reclamó Olmedo. Según la asesora esto les daría mayor estabilidad a las personas o familias que alquilan, porque cada dos años deben estar pendientes de la posibilidad de que no les renueven el contrato, viviendo con angustia, sin poder proyectar un futuro. «Lo peor que le puede pasar a una persona es que se tenga que ir de su hogar», agregó Olmedo. Actualmente, no existe negociación de ningún tipo entre las partes, porque el propietario no está obligado. «Si se copa un mes antes te dice bueno vamos viendo, pero sino como suele pasar 15 días antes del fin del contrato te dice cuánto te va a aumentar y al inquilino no le queda otra que aceptar, porque no tiene tiempo de buscar otra casa», contó Olmedo. Según la asesora el Proyecto de Ley propone que 60 días antes de la finalización del contrato el inquilino y el propietario tienen que sentarse a hablar del futuro del inmueble.

Guido Collavini, es empleado en una gráfica, alquila un departamento en Caseros con su pareja hace 2 años y 9 meses. Como a muchos la mayor dificultad que se le presentó a la hora de dejar la casa de sus padres fue el pago del ingreso. «Actualmente no tengo un salario fijo, pero cuando lo tenía alrededor del 35 por ciento del sueldo se iba en alquiler y servicios. Para llegar bien a fin de mes debo privarme de gastos más que nada para ocio».

Actualmente el código civil exige un mes de depósito por cada año de contrato y es el inquilino el que debe actualizar el depósito conforme a la inflación. Según la asesora, el propietario hace circular ese dinero, es decir que lo revaloriza, por ejemplo a través de un plazo fijo. «Nosotros pedimos a través del Proyecto un mes de depósito por los tres años de alquiler y exigimos que el propietario lo devuelva actualizado, en caso de no haber sido utilizado por deudas o arreglo de roturas causadas por el inquilino. Los inquilinos se verían beneficiados en tanto que deberían poner menos plata a la hora de ingresar», planteó la integrante de la Asociación de Inquilinos.

Según Olmedo, las cargas y contribuciones sobre la vivienda como el ABL y el impuesto inmobiliario son algo que debería pagar el propietario, pero por una «mala» interpretación del Código Civil lo termina costeando el inquilino. El Código Civil y Comercial dice en el artículo 1209 que «El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que dé a la cosa locada. No tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa, excepto pacto en contrario». El Proyecto de Ley de Alquileres contempla esta cuestión y propone que estos costos queden a cargo de los dueños. Como así también las expensas extraordinarias destinadas a mejoras del inmueble, con el propósito de su revalorización.

Giselle Paola Verzino tiene 23 años y es Licenciado en Psicología de la UBA, alquila sola un departamento hace seis meses en el barrio de Flores. Alrededor del 30 por ciento de su sueldo lo destina a pagar el alquiler y otros 15 en servicios e impuestos. «Tengo que analizar lo que voy a comprar para comer y luego ver si puedo darme lujos como hacer un curso académico arancelado», dijo Verzino. Ella reclama que la inmobiliaria la hace pagar por contrato cosas que le corresponden al dueño como el ABL y las comisiones de la propia inmobiliaria.

Otro de los reclamos más frecuentes según Olmedo es sobre el mantenimiento, porque las inmobiliarias o los propietarios no dan respuesta a arreglos fundamentales que necesitan las viviendas para ser funcionales. «Es un negocio en el que los dueños no quieren poner un sólo peso, quieren que el inquilino pinte, arreglé absolutamente todo, se rompe el calefón lo tenés que pagar vos». Este es el caso de Luciano Álvarez, quien se tiene que hacer cargo de los arreglos y el mal funcionamiento de las cañerías o instalaciones eléctricas. Álvarez es docente, hace un año que vive solo y alquila. «Lo más difícil fue no tener un sólo mueble. Al no compartir los gastos con alguien más, una gran parte de mi sueldo era para pagar el alquiler y los servicios», dijo. Según el docente debe cuidarse en ciertos gastos como comprar ropa nueva, salidas, viajar en remis y destinar ese dinero, en cambio, para las reparaciones generales del departamento. Olmedo, es inquilina, alquila por dueño directo hace ocho años junto a dos amigas, contó que ella también tiene problema con los arreglos de la casa y que el dueño ya no le atiende el teléfono. «Cuando empecé a alquilar tenía una buena relación con el propietario, pero después comencé a militar en la asociación, a conocer mis derechos y a hacerlos valer. Entonces la relación empeoró», confesó. Gómez, también, ha tenido complicaciones con los arreglos de la vivienda. «Es una pelea constante, si tenés que pintar el baño te dicen te compro la pintura, pero pintá vos. Cuando ya pago todos los servicios, impuestos y el alquiler. Es como si fuera a un restaurante y además de pagar por la comida tuviera que mantenerle limpio el local», dijo enojada.

Olmedo como representante de Inquilinos Agrupados pidió que el Proyecto de Ley de Alquileres se trate en Diputados, ya que cuenta con media sanción en el senado, pero desde 2016 se encuentra cajoneado. «Si este año no se trata va a caer y perder estado parlamentario. Ellos dicen que no lo sancionan porque quieren hacerle mejoras al proyecto. Yo creo que lo que buscan es dilatarlo, no quieren que haya regulación en el mercado de precios de los alquileres porque hay muchos intereses económicos en juego», denunció la asesora. Se refiere a la comisión de los legisladores del PRO, Daniel Lipovetzky y Waldo Wolff -dueño de una empresa constructor – que realizó una serie de modificaciones al Proyecto, perjudicando los intereses de los inquilinos, beneficiando al mercado inmobiliario y provocando la caída del dictamen de la Ley de Alquileres, según Olmedo.

Abr 18, 2018 | Novedades, Vidas políticas

Desde su implementación en 2016, los créditos UVA incrementaron su participación en el total de los préstamos hipotecarios otorgados -hasta diciembre de 2017- hasta llegar al 42% del total.

Cuando se anunció esta novedad crediticia, el valor de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), coeficiente que actualiza diariamente el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que se ajusta de acuerdo al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) era de 14,06. Al cierre de esta nota, tenía un valor de 22,95. Es decir, registra un incremento del 63%, un 11% más que la inflación acumulada entre marzo de 2016 y el mismo mes de 2018, según datos del IPC Congreso y CIFRA-CTA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina).

Esta modalidad de préstamos con cuota variable e indexados por inflación tiene como principal atractivo un reducido valor promedio de las cuotas iniciales. El mecanismo de funcionamiento consiste en que el préstamo está expresado en UVAs y los ajustes sobre el nivel general de precios contemplan tanto al capital como a los intereses. De acuerdo a las condiciones que ofrezca cada banco pueden variar los plazos, la relación cuota-ingreso, el porcentaje de financiación y las tasas.

En la última semana, el Banco Nación volvió a anunciar el aumento de las tasas para los UVA, de 5,5% a 6,5%, para sus clientes. Quienes no tengan relación con la entidad deberán costear una tasa del 8%. Esta medida entrará en vigencia a partir del 1º de mayo y tendrá una incidencia significativa en el segmento de créditos, ya que la institución estatal lidera el mercado de créditos UVA, con el 46,7% del total según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Comparaciones

El analista financiero Christian Buteler realiza mensualmente un estudio comparativo sobre la evolución entre dos modalidades crediticias. Según su último informe, luego de 24 meses de pago, la cuota promedio de los préstamos hipotecarios indexados por inflación estaría igualando a la de los créditos tradicionales a tasa fija. “El análisis surgió de la duda que teníamos con algunos colegas de si era peligroso o no ajustar un crédito por inflación en la Argentina. Muchos proyectaban distintos tipos de inflación. Lo que quise hacer fue evitar esas proyecciones y pasar a un número real para actualizarlo todos los meses. Ahí fue que comencé a hacer la comparación, primero con los créditos UVA y después con los tradicionales”, explicó Buteler.

Otra de las semejanzas posibles surge respecto de los alquileres. De acuerdo a las estimaciones de una importante inmobiliaria, en los últimos dos años el precio de los alquileres experimentó una suba promedio del 57%. El principal argumento que sostiene la comparación, es que el valor de los alquileres es igual o mayor a las cuotas iniciales de los créditos. Pero la diferencia recae en que los alquileres se actualizan de manera anual o semestral, y el sistema UVA lo hace a diario.

Abundancia

El motivo por el cual se ha ampliado la difusión y el otorgamiento de este tipo de líneas crediticias, responde a un cambio en las condiciones de admisión para los usuarios. “Los créditos abundan porque la cuota es más baja y eso le permite a más gente calificar. Hay gente que ni siquiera puede acceder a un crédito a tasa fija. También hay que recordar que durante mucho tiempo no tuvimos créditos hipotecarios, de repente aparece esta opción y la gente se abraza a ella con ganas”, sostuvo Buteler.

Según el informe monetario de febrero del Banco Central, “los préstamos hipotecarios exhibieron un incremento de 7,6% ($10.200 millones), acumulando en los últimos 12 meses un crecimiento de 128,6%”. Sobre este incremento, los préstamos UVA totalizaron un 94% del total. “Desde el lanzamiento de este instrumento, se llevan otorgados aproximadamente $75.000 millones de préstamos hipotecarios en UVA”, concluye el documento. A su vez, entre marzo de 2016 y diciembre de 2017, “los UVA incrementaron su participación en el total de préstamos hipotecarios hasta representar el 42% del stock de créditos totales” (CEPA).

Por su parte, Estanilao Malic, economista (UBA) e investigador del CESO (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz), aseguró: “Hubo un cambio en la estructura de crédito en la Argentina. En contextos inflacionarios como los que tiene el país usualmente, las tasas de interés suelen ser muy altas. Entonces los bancos tienen una gran incertidumbre para prestar a largo plazo. Por el otro lado, cuando alguien quiere sacar un crédito hipotecario la tasa de interés puede llegar a ser de un 25% anual. Al haber inflación, las tasas son muy altas en términos nominales”.

Implicancias futuras para la economía argentina

Si se toma en cuenta el extenso historial inflacionario de la economía argentina y la coyuntura económica actual, los beneficiarios afrontarán dificultades.

A fines de diciembre de 2017, el Equipo Económico anunció la modificación de las metas de inflación (de 10% a 15%) y una relajación de las tasas de interés. Las medidas impactaron de inmediato en el nivel del tipo de cambio que en un día saltó setenta centavos. Como consecuencia, la suba se trasladó a precios. En el primer trimestre del año, la inflación llegó al 6,5% (Indec): un 43,3% de las metas establecidas para 2018. A esto se le suman una batería de aumentos en las tarifas de los servicios públicos y los combustibles.

Al respecto, el último informe del CEPA destaca que: “Tratándose en este caso de operaciones de largo plazo y considerando el comportamiento histórico de la inflación en Argentina, es esperable que lo acontecido en los primeros dos años de este sistema constituya la regla, y no la excepción”.

En ese sentido, para el economista e integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)Chouza “el 90% de la cuestión pasa por la evolución entre precios y salarios. Es central para una familia que tenga que evaluar sus perspectivas de repago”. Asimismo, Malic aclaró: «El problema no es sólo la inflación ni el aumento del capital. El problema es que el plan del Gobierno es bajar salarios. Este esquema de endeudamiento sirve siempre que vos tengas un mismo salario a lo largo del tiempo. Cuando los salarios comienzan a bajar, los créditos acompañan la inflación pero los salarios no. Ahí aparece el problema. Es irresponsable hacer una política de este tipo cuando al mismo tiempo impulsás la caída del salario real.”

Buteler imagina un escenario similar. “No creo que haya grandes implicancias sobre la economía. Porque en realidad el volumen de créditos todavía es bajo. Las consecuencias van a ser para el deudor. El problema que se va a presentar este año es que va a haber una inflación del 20% y unos ingresos subiendo al 15%. Si tenemos en cuenta que el ajuste es por inflación, tu hipoteca va aumentar en un 20% con ingresos de 15%. Ese diferencial va a tener que salir de tu bolsillo afectando otro tipo de consumos”.

Resolución de la CNV

En enero pasado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió la Resolución General 718-E/2018 que autorizaba a los bancos a desprenderse de las hipotecas. «Es algo que dispusieron los bancos haciendo presión sobre las instituciones de regulación para perfeccionar estas líneas y minimizar su propio riesgo», afirmó Chouza. «Es la posibilidad de descargar el riesgo generando otras estructuras financieras en formato de fideicomisos, en los cuales los bancos puedan depositar un ingreso futuro pero contingente, para luego venderle esa bolsa a otros inversionistas».

“Este es otro gran problema. Funciona como funcionaba en Estados Unidos. Los bancos emiten un activo y se lo pasan a un tercero. Supongamos que las compañías de seguro quieren invertir en hipotecas porque creen que es una buena inversión. No tienen la estructura para realizar este tipo de préstamos. Entonces se los compran a los bancos. El peligro enorme es que los bancos, al no ser los acreedores, aflojen el nivel de exigencias para otorgar créditos y den créditos en forma descontrolada”, advirtió Malic.

En esa misma línea, Buteler -cuyas proyecciones tuvieron cierta repercusión mediática en las últimas semanas- cree que “es una forma que tiene el banco de sacarse de encima una cartera que puede traerle problemas”. Y completa: “En ese caso, los problemas no van a ser para el banco sino, probablemente, para los fondos comunes de inversión a los que van a ir destinados estos créditos. O estará la otra opción, que el Gobierno se haga cargo”.

Abr 17, 2018 | Culturas, destacadas, Novedades, Te puede interesar

A través de un profundo trabajo con el humor, el texto teatral y la corporalidad en escena, Los golpes de Clara muestra los diferentes desafíos que afrontan las mujeres en la coyuntura contemporánea. Con texto original y actuación de Carolina Guevara y dramaturgia y dirección de Leandro Rosati, las funciones son los sábados de abril a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, en avenida Corrientes 1543.

La pieza teatral le acerca al público el periplo de Clara, una mujer joven, desocupada, madre de dos niños y separada, que se enfrenta a numerosas dificultades. “Los golpes a los que nos referimos no son tan literales, no hablamos de una mujer que está siendo literalmente golpeada sino que a Clara la golpean los tarifazos, la desocupación, el temor de quién le da de comer a sus hijos cada día, un exmarido que es un tanto abandónico con su rol de padre…”, comenta Guevara, actriz y autora, en diálogo con ANCCOM. “En este devenir de estas violencias que ella recibe decide entrenar boxeo en la casa para redireccionar la violencia, va sumando otras mujeres y gesta y lidera una cuadrilla de boxeo de mujeres para salir a boxear a tanto jodido suelto”.

Leandro Rosati, actor y director, miembro del grupo teatral “Los CometaBrás”, por su parte, trabajó con la dramaturgia y la dirección del unipersonal. “La idea es de Carolina, ella tenía ganas de hacer algo con este género y me vino a proponer la historia de una boxeadora, y empezamos a trabajar sobre quién era y qué situaciones atravesaba”, explica Rosati. “Estuvimos un año trabajando muy intenso, donde fuimos encontrando quién era el personaje y elaborando juntos a dónde queríamos llegar, es un proceso largo porque uno va descartando material, va buceando hasta encontrar esa estructura que a uno le interesa”, agrega. Guevara profundiza: “A mí lo primero que se me ocurrió fue la imagen de una mujer boxeando, me parecía que tenía mucha fuerza teatral y que tenía mucho de metafórico para poder meter mano respecto a la violencia de género en sí”.

Durante el año 2017 la obra se estrenó y estuvo en cartel durante varios meses, incluyendo una gira por el interior de la provincia de Buenos Aires. Hubo funciones en teatros y centros culturales de la Capital Federal, y el equipo no descarta una nueva posibilidad de gira al terminar esta temporada. Además, Carolina Guevara fue nominada por Los golpes de Clara en los Premios Luisa Vehil (2017), en el rubro Mejor Actriz.

En cuanto a la recepción por parte del público, ambos coinciden en que es muy buena. “Creo que el público se entrega y eso es lo importante, después cada uno construye en su imaginario lo que recibió y eso es muy subjetivo. Logramos que el público deje de mirar distantemente y se enganche con la situación, con lo que le pasa al personaje”, argumenta Leandro.

“Lo que busco con la obra es interpelar, llamar a la reflexión, sumar un granito de arena para la época en que vivimos, en que muchas mujeres nos estamos empoderando, hay todo un movimiento feminista y tenemos toda una historia de mujeres que han dado y están dando batalla para que yo pueda surgir con una obra como esta, que no es casual: los momentos históricos empujan a los movimientos artísticos y viceversa”, agrega Guevara. “Lo que yo intento es interrogar a los varones. Lo que estamos reclamando son derechos, son lugares de igualdad, son espacios que nos pertenecen, no estamos pidiendo que nos ayuden. Intento interpelar a los varones, generar identificación con las mujeres y lograr una reflexión sobre lo que estamos viviendo”.

“Lo que busco con la obra es interpelar, llamar a la reflexión, sumar un granito de arena para la época en que vivimos, en que muchas mujeres nos estamos empoderando, hay todo un movimiento feminista y tenemos toda una historia de mujeres que han dado y están dando batalla para que yo pueda surgir con una obra como esta, que no es casual: los momentos históricos empujan a los movimientos artísticos y viceversa”, agrega Guevara. “Lo que yo intento es interrogar a los varones. Lo que estamos reclamando son derechos, son lugares de igualdad, son espacios que nos pertenecen, no estamos pidiendo que nos ayuden. Intento interpelar a los varones, generar identificación con las mujeres y lograr una reflexión sobre lo que estamos viviendo”.

Abr 17, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo

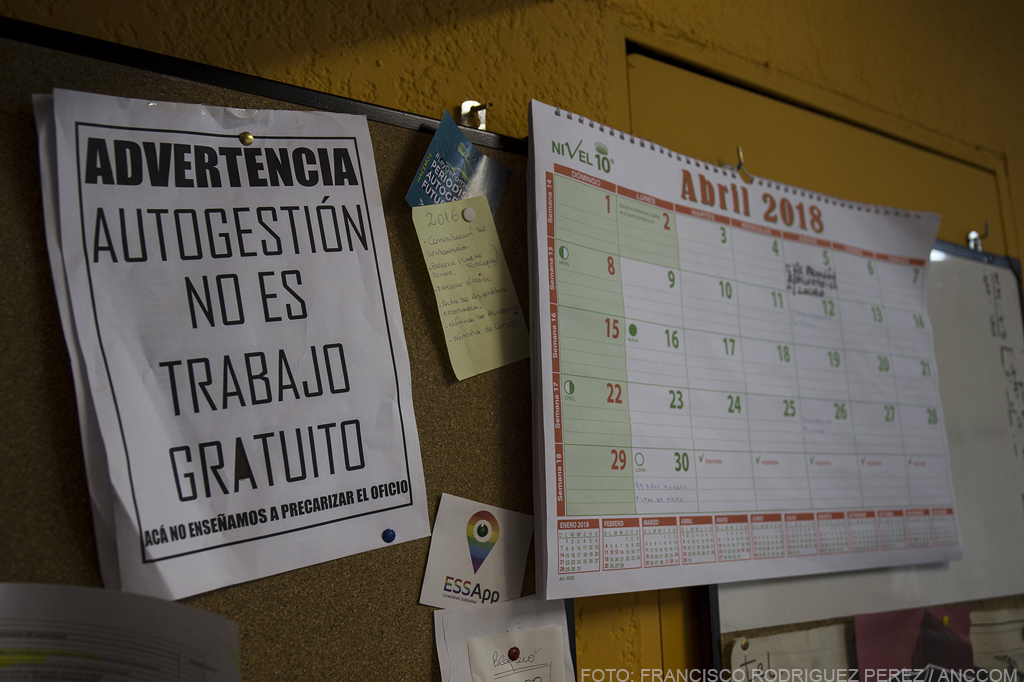

Desde su nacimiento en 2010 hasta el día de hoy, Revista Cítrica recorrió un largo camino. Tras el cierre del diario donde trabajaban, un grupo de periodistas decidió apostar al periodismo autogestivo. Hoy, constituidos como Cooperativa de Ex Trabajadores del Diario Crítica, publican una revista en papel, que en marzo de este año celebró sus primeros 50 números y además sostienen un sitio web.

Pablo Bruetman fue uno de los 180 trabajadores despedidos de Crítica de la Argentina en 2010, mientras Antonio Mata (quien hoy cumple condena por la administración fraudulenta de Aerolíneas Argentinas en 2001) era su dueño. “Los diarios suelen tener diferentes objetivos según quien los financia. En ese entonces se creía que Mata quería el diario para ejercer presión y obtener la concesión de una aerolínea a su nombre, Air Pampas. Al no conseguirlo, abandonó el diario. Fue atrasando el pago de los sueldos hasta cerrar sin previo aviso”, explica Bruetman.

La redacción de la Revista Cítrica es autogestiva. Hoy están constituidos como Cooperativa de Ex Trabajadores del Diario Crítica.

“El conflicto duró seis meses, de los cuales cinco estuvimos tomando la redacción”, recuerda Maxi Goldschmidt, quien trabaja el diario que dirigía Jorge Lanata desde su fundación, y agrega: “La cooperativa inició con dos proyectos. Por un lado, tener una página web. Por otro lado, se había acercado a nosotros la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos (FADICCRA), que son varios medios recuperados o autogestivos. Ellos nos propusieron hacer una revista de domingo que compitiera con revistas como Viva o Rumbos”.revista

“Hoy somos cinco o seis personas que trabajamos en la redacción. Nos dividimos lo que es web y redes y durante el mes también se trabaja la versión en papel, que es mensual. Además tenemos el contacto y colaboración de mucha gente. Todo lo resolvemos colectivamente, con asambleas, reuniones semanales y de área. El trabajo sin jefe debe ser lo más consensuado y democrático posible”, aclara Mariana Aquino, que se dedica al Área Web del proyecto desde 2013.

“Al principio fue trabajo de hormiga, había veces que creíamos que no llegábamos”, recuerda Bruetman. Fiel a su estilo camaleónico, el proyectó debió mutar en el tiempo: de una revista de domingo se pasó a una versión mensual, para afrontar los costos del papel. A su vez se sumaron trabajadores y la cooperativa se involucró en AreCIA (la Asociación de Revistas Culturales de Argentina). El último cambio sustancial se dio en el 2015 cuando la revista pasó a tener una redacción fija en el Hotel Bauen, recuperado y autogestionado por sus trabajadores.

Los últimos años fueron clave para dar impulso a la revista, debido a la situación que atraviesan los medios a partir del cambio de gobierno. Al respecto Bruetman aclara que “en esta época empezaron a caer medios que fueron creados durante el kirchnerismo y no podían sostenerse en el tiempo. Entonces pensamos “¿Para qué ir a buscar otro medio grande donde trabajar? Eso ya nos pasó con Crítica”. Era momento de apostar, y lo hicimos con la poca plata que teníamos, invertida en tener más horas de trabajo”.

La importancia de los medios cooperativos fue constatada por la revista durante la cobertura del caso Maldonado. Según el sitio oficial de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la Revista Cítrica fue el primer medio en arribar al lugar del hecho. “Llegamos y nos encontramos con toda una trama que no quería ser contada, y fueron esas primeras notas que lograron instalar que se trataba de una desaparición forzada. Esto fue una bisagra para la cooperativa en cuanto a la visibilidad de la revista, pero sobretodo nos permitió ver el rol social que cumplíamos”, comenta Maxi Goldschmidt.

Con respecto a los horizontes de la publicación, Goldschmidt señala: “Hoy es de distribución gratuita, pero esperamos volver a venderla en un futuro porque la importancia de estar sostenidos por nuestros lectores es algo a lo que apostamos. No nos importa que crezca solamente Cítrica, sino todos los medios autogestivos y experiencias similares que se vienen desarrollando en todo el continente Esto es a lo que más apuntamos: la comunicación entendida como una herramienta y un derecho, y no como una mercancía”.

“Lo que busco con la obra es interpelar, llamar a la reflexión, sumar un granito de arena para la época en que vivimos, en que muchas mujeres nos estamos empoderando, hay todo un movimiento feminista y tenemos toda una historia de mujeres que han dado y están dando batalla para que yo pueda surgir con una obra como esta, que no es casual: los momentos históricos empujan a los movimientos artísticos y viceversa”, agrega Guevara. “Lo que yo intento es interrogar a los varones. Lo que estamos reclamando son derechos, son lugares de igualdad, son espacios que nos pertenecen, no estamos pidiendo que nos ayuden. Intento interpelar a los varones, generar identificación con las mujeres y lograr una reflexión sobre lo que estamos viviendo”.

“Lo que busco con la obra es interpelar, llamar a la reflexión, sumar un granito de arena para la época en que vivimos, en que muchas mujeres nos estamos empoderando, hay todo un movimiento feminista y tenemos toda una historia de mujeres que han dado y están dando batalla para que yo pueda surgir con una obra como esta, que no es casual: los momentos históricos empujan a los movimientos artísticos y viceversa”, agrega Guevara. “Lo que yo intento es interrogar a los varones. Lo que estamos reclamando son derechos, son lugares de igualdad, son espacios que nos pertenecen, no estamos pidiendo que nos ayuden. Intento interpelar a los varones, generar identificación con las mujeres y lograr una reflexión sobre lo que estamos viviendo”.