Jun 21, 2019 | DDHH, Novedades

En la audiencia, se indagó sobre el secuestro de Héctor Ratto, empleado de la fábrica y sobreviviente de Campo de Mayo.

“Acá se juzgan genocidas”, dice una pintada sobre el pavimento en la entrada del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín donde se realiza el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. En la última jornada del tramo Mercedes Benz –la próxima semana comenzará a indagarse en otra parte de la causa– prestaron testimonio Ramón Germán Segovia, José Alberto Anta, Héctor José Leiss y Aldo René Segault, todos antiguos trabajadores de la automotriz alemana.

Fiscalía y querellas buscaron reconstruir puntualmente las circunstancias del secuestro de Héctor Aníbal Ratto, empleado de la fábrica y sobreviviente de Campo de Mayo, quien estaba citado para declarar en la audiencia pero avisó que, por razones de salud, recién podrá hacerlo a partir de julio.

De acuerdo al relato de sus compañeros, el 12 de agosto de 1977, alrededor de las 16, Ratto fue convocado a las oficinas del gerente de Producción, Juan Ronaldo Tasselkraut. “Le dijeron que lo llamaba la esposa por teléfono, algo un poco difícil porque en esa época comunicarse con Mercedes-Benz era imposible. Así que otro compañero se acercó a la portería para ver qué ocurría. A metros de la vigilancia se encontró con unos vehículos militares y patrulleros de la Policía. Entonces volvió y contó lo que pasaba para que no saliera, porque lo iban a llevar detenido”, precisó Segault.

La noticia circuló rápido en la planta de González Catán y todos los compañeros –que sabían que lo podían desaparecer– intentaron resistir. Frente a esto, la empresa intervino y se realizó una negociación en el despacho de Tasselkraut. “Lo que informaban los delegados [de SMATA] que salían de allí era que Tasselkraut le pedía a Ratto que se entregara y los compañeros que estaban con él pedían garantías. No sé con qué promesa o negociación, pero a Héctor Ratto se lo llevaron”, narró Segovia. “En esa oficina se firmó un acta donde se aclaraba cuál era el motivo de detención”, subrayó Segault. El documento, aseguró, fue ocultado por la compañía hasta 1985, cuando apareció publicado en el diario Clarín un día antes de que él declarara en el Juicio a las Juntas. “Averiguación de antecedentes”, era el motivo de detención.

Ratto fue liberado luego de 19 días en cautiverio. Contó a algunos de sus compañeros que lo habían llevado a Campo de Mayo. Su deterioro físico por los tormentos padecidos era evidente. “Me dijo que había quedado sordo de un oído por la picana o algo de eso que le habían hecho”, recordó José Anta. “Tenía una pierna y un brazo que no podía mover correctamente”, añadió a su turno Segault.

«Hasta el golpe militar no había la presencia de policías y de militares en la caseta de la entrada», declararon los testigos.

Las partes acusadoras también apuntaron sus preguntas para que los testigos puedan describir el ambiente de trabajo en la fábrica. “Compañeros con más antigüedad decían que hasta después del golpe militar no había la presencia de policías y de personal del Ejército en la caseta de la entrada. Nos bajaban del colectivo algunas veces y nos revisaban, nos pedían las credenciales. Intimidaban a los trabajadores, era continuo eso”, rememoró Héctor Leiss. “Yo nunca me topé con un infiltrado de las fuerzas –declaró Ramón Segovia–, pero nos cuidábamos. Era vox populi que había algunos entre los operarios. Una sola vez hubo un episodio de alguien que ingresaba en el turno noche, un hombre de treinta años, nuevo, no lo conocía nadie, pero trabajaba. Y se le cayó una pistola, aparentemente militar. Se puso muy nervioso. El comentario de esa noche era cómo había podido pasar la vigilancia. No vino más”.

Si bien al único que sacaron detenido de la fábrica fue a Ratto, hubo más empleados desaparecidos y sobre varios de ellos –Alberto Gigena y Fernando Del Conte, entre otros– indagó la Fiscalía. Mercedes Benz cooperó con los represores facilitándoles los legajos de los trabajadores que serían secuestrados, con sus domicilios incluidos. “Ellos tenían todos nuestros datos”, afirmó Segovia, quien al igual que los restantes testigos aseguró que no conocía la dirección de sus compañeros secuestrados.

Con casi nulas intervenciones de la Defensa de los 22 imputados –todos ex militares y policías y ningún directivo de la empresa–, la audiencia concluyó cerca del mediodía y con ella el tramo conocido como Mercedes Benz. En la próxima comenzarán las declaraciones testimoniales correspondientes a la causa N° 468, que abarca a víctimas de la zona Zárate-Campana que estuvieron detenidas-desaparecidas en Campo de Mayo.

Las audiencias se realizan todos los miércoles a las 9.30 en Pueyrredón 3728, San Martín, provincia de Buenos Aires. Los mayores de 18 años pueden presenciar el juicio presentando el DNI.

Jun 20, 2019 | Comunidad, Novedades

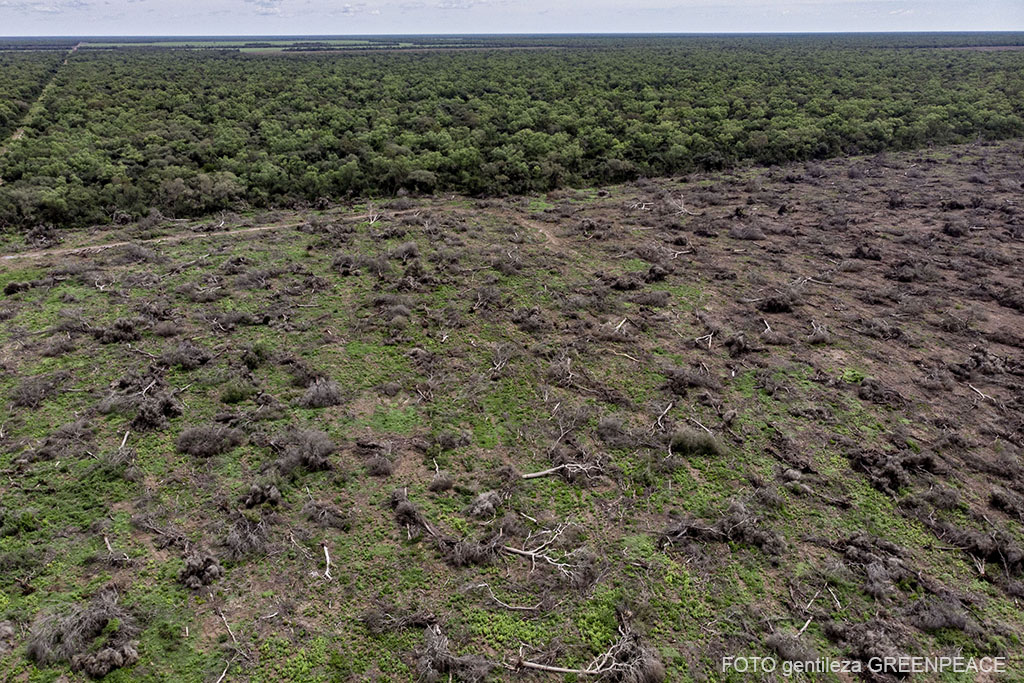

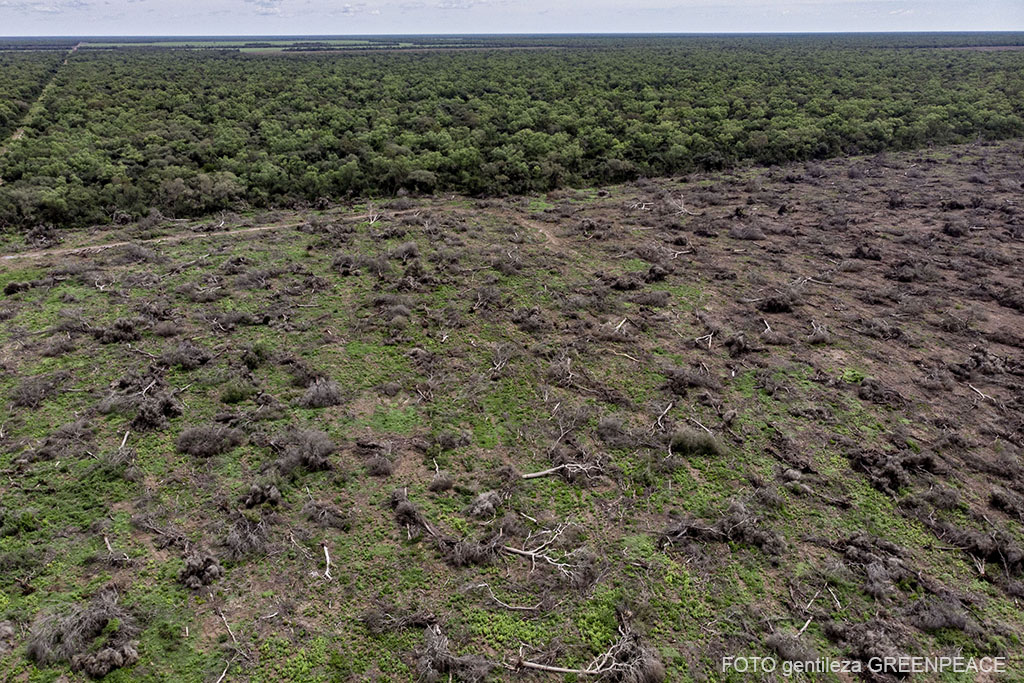

De los 12 millones de hectáreas de bosques que hace un siglo había en Córdoba, hoy queda solo un 3% en perfecto estado.

“Quiero remarcar que la reducción del monte nativo es una gravísima reducción a la biodiversidad. Tenemos una hegemonía de cómo debe usarse el territorio, que redunda en la imposición de un único modo de vida. La destrucción del monte promueve la forma de vida de ciudad, el cemento; promueve una relación deshumanizada con la naturaleza, una reducción de la vida”, explica con vehemencia a ANCCOM Juan Nicastro, miembro de la Asamblea de Vecinos de Valle Giardino, vinculada a la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo en Córdoba. Su testimonio ilustra la pobre aplicación de la Ley 26331, conocida mediáticamente como Ley de Bosques, y coincide con la opinión de los especialistas.

En aquella región cordobesa, se ha declarado un estado de emergencia socioambiental. De las 16 millones de hectáreas que componen el territorio provincial, 12 eran bosques hace un siglo. De esa cantidad queda actualmente menos de un 3% en buen estado de conservación (unas 300 mil hectáreas). La suma crece si se contemplan las 800 mil hectáreas de montes abiertos (ya con alguna degradación) y las casi 2 millones de hectáreas de matorrales, que tienen potencial para volver a ser bosques en muchos años, en tanto no se las altere.

Sin embargo, la situación de gravedad no alcanza solamente a Córdoba. Ignacio Gasparri, ingeniero forestal, Doctor en Ciencias Biológicas e investigador del CONICET, se encarga de entender el proceso de deforestación en la región chaqueña y los efectos del fenómeno en el balance de carbono. “Si consideramos las últimas dos décadas -señala-, la región chaqueña es la zona del país que está sufriendo una deforestación de magnitud con grandes superficies. En particular las provincias de Chaco, Santiago y Salta son las que presentan mayores superficies deforestadas en ese periodo y más recientemente la provincia de Formosa.”

En las últimas dos décadas, las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Salta fueron las más deforestadas.

El 21 de septiembre de 2007, fue promulgada por el Poder Legislativo a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, más conocida como Ley de Bosques. Dicha legislación tenía como objetivo pautar el cuidado, uso y aprovechamiento de los territorios como la selva misionera, las yungas, el bosque chaqueño, el espinal y los bosques patagónicos, además de promover la gestión forestal sustentable. Entre este tipo de usos, se destacan actividades como la apicultura, el turismo, la ganadería con pocas cabezas de ganado o el aprovechamiento de madera seleccionada, con el fin de la conservación.

En el año 2009, la ley fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, frente al reclamo de más de 70 organizaciones sociales, entre ellas Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Coordinadora en Defensa de los Bosques Nativos. La normativa establece, entre otras cuestiones, el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), que categoriza los usos de las tierras boscosas en tres zonas: roja, que incluye sectores de muy alto valor de conservación como reservas naturales y parques nacionales, que no deben desmontarse ni utilizarse para la extracción de madera y que deben mantenerse como bosque para siempre; amarilla, referida a sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación; y por último zona verde, conformada por los sectores de bajo valor de conservación, que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, con la previa realización de una evaluación de impacto ambiental.

El OTBN instituye que cada provincia debe conocer el real estado de sus bosques y determinar qué se puede hacer con ellos a través de procesos participativos. Mientras que algunas jurisdicciones sancionaron una ley provincial, como Córdoba, otras aprobaron el ordenamiento por decreto o resolución.

Entre 2010 y 2015, el Fondo de Conservación de Bosques Nativos recibió 1.239 millones de pesos en vez de los 14.750 millones que le correspondían según la ley.

La novedad de la Ley 26331 residía en la constitución de un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos «con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan». Un fondo que está mutilado, puesto que, según la Fundación Vida Silvestre, apenas se le asignó a la conservación de los bosques nativos el 8,5% de lo estipulado por la norma, ya que recibió entre 2010 y 2015 1.239 millones de pesos (según el «Informe de estado de implementación 2010 – 2015» del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación –MAyDS–) en vez de los 14.750 millones que le correspondían. Ese fondo tenía que representar el 0, 3 por ciento del total del Presupuesto nacional.

Gonzalo Strano, vocero de la organización ecologista internacional Greenpeace, sostiene que las zonas más afectadas por la deforestación se encuentran al norte del país, en Chaco, Santiago del Estero y Salta. “Pasaron los años desde la aprobación de la ley y empezamos a notar que algunas provincias habían encontrado como una trampa; si bien la tasa anual de desmontes había bajado, continuaban habiendo desmontes y ahora existían de dos tipos: legales, es decir, que el gobierno autorizaba en zonas verdes, e ilegales, en zonas rojas o amarillas. Y aclaro que cuando hablamos de desmontes estamos hablando de la transformación absoluta del terreno; se van a ver afectados árboles, animales y las comunidades aborígenes y campesinas que viven de lo que sacan de ese bosque”.

“Se empezaron a dar lo que se llamaba pedidos de recategorización -agrega-. Un estanciero que tenía una finca de 10000 hectáreas en Salta y en el reordenamiento territorial le había quedado de color rojo presentaba un pedido de recategorización. ¿Qué significaba esto? Que pedía que se cambien el color”.

Las organizaciones ambientalistas exigen que el demonte sea considerado un delito penal.

Entre las recategorizaciones, se destacan los casos de las fincas Cuchuy, en Salta, o Monterrey, en Chaco, en donde, mediante seguimientos territoriales, Greenpeace se movilizó para impedir los desmontes ilegales, exigir la reforestación y frenar topadoras.

Por su parte, Fernando Miñarro, director de Conservación de Vida Silvestre, explica que se necesita “que la Nación y las provincias pongan a la Ley de Bosques en el lugar que debe estar: una política de Estado prioritaria”, para que la sociedad comprenda que es necesaria la implementación de la ley.

Strano, de Greenpeace, concluye que el reclamo de la organización está basado en tres ejes: primero, el cumplimiento absoluto de la ley de bosques; segundo, que realmente se cumplan los monitoreos que deben hacerse y el tratamiento cada cinco años de ese mapa de ordenamiento territorial; y tercero, que el desmonte sea considerado un delito penal. “Para nosotros, aquél que destruye montes es un criminal, por lo tanto, queremos que se pague por ese crimen”. En tanto no se aplique correctamente la Ley, nos quedaremos sin bosques, sin recursos naturales, sin biodiversidad. Estas son otras víctimas del ajuste.

Jun 20, 2019 | Culturas, Novedades

La trampa del paraiso perdido fusiona danza, arte performático y música.

La luz del teatro se enciende y se ve lo que parece el nacimiento del primer humano. Suenan aves y otros animales. Se supone que debería ser Adán creado a imagen y semejanza de Dios, sin embargo aparece una mujer que se asemeja a un robot. Se oye el latido de un corazón. Ella se desplaza pero no es humana, abre los ojos y busca. La danza comienza.

La trampa del paraiso perdido es la nueva puesta de la coreógrafa y bailarina Rhea Volij y el músico y director Patricio Suárez que fusiona danza, arte performático y música. El propósito de los realizadores es indagar en los límites de lo que es ser humano –de lo orgánico e inorgánico, de lo femenino y masculino–, y lo hacen con tres bailarinas en escena que exploran los movimientos disponibles de sus cuerpos. En la noche del estreno, Volij y Suárez dialogaron con ANCCOM.

¿Cuál es la idea detrás de la obra?

Rhea Volij: Empezamos con improvisaciones, en sesiones en donde yo bailaba y Patricio me miraba. Pensamos cuestiones relacionadas a todos los cuerpos posibles que hay en la actualidad. Al principio apareció lo ciborg gracias a una imagen del cuadro de Adán de El Bosco, que tiene cinco siglos. Todo esto comenzó a generarnos preguntas.

¿Cómo conceptualizaron el cuerpo?

RV: Nos preguntamos por qué y cómo se configuraron los cuerpos en géneros y en modos. Pensamos en descomponerlos en la mayor cantidad de partes posibles, lo que implica una ruptura de estos cuerpos “reales”, que a su vez son meras construcciones. En el inicio, está Adán en el paraíso, pero dos escenas más adelante nos transformamos en gusanos. Así, a través del hilo narrativo, mostramos una sucesión de cuerpos que viven incomodidades que nunca terminan de resolver y se van convirtiendo siempre en otra cosa.

Patricio Suárez: La figura del ciborg no fue un punto de partida. Partimos del cuadro y seguimos indagando hasta darnos cuenta que la idea de artificio y técnica, o del moldeo y modulación de los cuerpos, venía de mucho más atrás. La obra intenta llegar a eso. Casi a ciegas fuimos avanzando y encontrando lugares en donde la relación con la técnica, de lo orgánico y lo inorgánico, afecta al cuerpo. Exploramos los lugares de unos cuerpos capaces de experimentar sufrimiento, goce o sublevaciones, respecto a un sitio que no se adecua del todo al exceso de vida que tiene.

El sexo y el placer tienen un lugar importante…

RV: Siempre me interesa poner el sexo en mi trabajo, es un campo vital de la experiencia humana. Sería un grave error dejarlo afuera cuando se crea una obra de arte. En La trampa del Paraiso perdido trabajamos mucho con las sombras y el componente erótico va de la mano. En la tercera escena hay algo muy lindo que llamamos “parto queer” en donde somos flores que florecen por el culo, esto tiene que ver con la incomodidad y con dar cuenta de lo que es igual en todos los cuerpos nuevos que aparecen. Cada siglo trae un ajuste para los cuerpos, en los puntos de control y fuga. Nuestro parto queer, este parir por el culo, viene del campo del deseo. Es una metáfora de lo que sucede con la sexualidad ahora.

«Lo erótico no aparece estereotipado, siempre tiene un doblez, juega al borde de lo monstruoso», cuenta Pablo Suárez.

¿Utilizaron algún texto para profundizar en el tema?

RV: Me gusta Rita Braidotti y pensé en traer sus conceptos a la obra. Es una feminista deleuziana muy abierta que habla de la inmanencia que se les dio a las mujeres y, por el contrario, la trascendencia que se les dio a los hombres. En nuestra composición hay sexo pero no hay cuerpos sexualizados, no hay géneros, solo cuerpos, y a partir de ahí avanzamos. Con esto en mente pensé al Dictador, uno de los últimos personajes que aparecen, que representa esa trascendencia masculina. Hay un intento constante, en relación con el butō, de ser siempre conscientes de no bailar desde la fuerza sino desde la representación. Todos los bordes se hacen indiscernibles porque tenemos un interés en eso. Hay una escena donde una de las chicas representa a Amy Winehouse y en realidad mostramos a una mujer vaciada por la mirada, aquello que llamamos “el devenir Amy Winehouse”.

PS: Lo erótico no aparece estereotipado, no es una caricatura de lo que sería la sexualidad en escena, siempre tiene un doblez, siempre está jugando al borde de lo monstruoso, y esto es muy interesante porque el deseo funciona así en lo real, es ambiguo y complejo.

La música también juega un papel fundamental…

PS: Una parte surgió hace dos años, de la “cocina” que tuvimos con Rhea, allí fuimos utilizando discos de Neubauten, una banda alemana de rock industrial, y compuse el resto en relación con lo que ya se había producido de danza, para darle mayor espesor. Trato de pensar el sonido como si fuese un olor que genera ambiente y muchas veces, sólo por intuiciones, he probado cosas y en general han funcionado. La primera escena tenía una música distinta y nos dimos cuenta que debilitaba la danza y terminamos componiendo otra. Usé sonoridades de corazones de feto, respirador artificial, y de fondo ruidos del paraíso. Aquí se combina la idea de lo orgánico y lo inorgánico.

¿Cuánto tiempo les llevó desarrollar la obra?

RV: Arrancamos a fines de 2017. Fui acumulando el material que quería desplegar. Fue intenso, cinco horas por día, dos veces por semana. Y si bien empezó siendo un solo, experimenté el deseo de bailar con otras personas, algo que no suelo hacer, porque sentía que la obra pedía una reproducción de cuerpos. Conseguimos un subsidio y al año siguiente comenzamos. Pero cada escena se hizo en esa cocina de nosotros dos…

PS: Fue un trabajo de cercanía audiovisual. Definimos una hoja de ruta y fuimos extrayendo aquello que derramaba más sentido. Partimos de la improvisación y de una serie de pinturas medievales: Cranach, Bruegel, El Bosco, Van der Maiden. Pasaba algo mágico porque por momentos la danza de Rhea se aproximaba mucho a esas imágenes. Ahí pensamos en condensar todo. El universo del Jardín de las delicias de El Bosco fue muy importante, me ayudó como punto de partida.

¿Se encontraron con dificultades?

RV: El vestuario es genial pero cuando elegí el látex como material sabía que iba a ser un sacrificio. Pero dentro del arte siempre está este elemento: es el sacrificio de la belleza. También los tacos son muy altos, pero en pos de la defensa conceptual de la obra, los usamos.

PS: El látex es un material orgánico que parece todo lo contrario y la vestuarista, Silvia Zavaglia, lo supo desde el inicio. Más allá de la dificultad, queda muy bien.

¿Qué espacio tiene hoy la danza independiente?

RV: En Buenos Aires, las y los bailarines no tenemos lugares para bailar. Nos prometieron que la Usina del Arte iba a ser un espacio de danza pero nunca sucedió. Es muy difícil. La danza no tiene la relevancia que tiene el teatro y debería, porque hay propuestas muy buenas.

PS: El arte se hace preguntas que no se hace la ciencia por ejemplo, el arte genera conocimiento y nuestro trabajo, cuando lo hacemos bien, tiene que ver con estar cerca de preguntas atemporales y muy próximas a la experiencia humana. Yo vengo del teatro y la música, y en la danza hay una libertad que deriva de deshacerse del lenguaje para responder estas preguntas de manera más orgánica. Hay más preguntas y pocas afirmaciones.

La trampa del paraiso perdido puede verse los sábados 22 y 26 de junio a las 20 en el Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA), y los jueves 11 y 18 de julio a las 20.30 en el Centro Cultural de la Cooperación.

Jun 19, 2019 | Novedades, Trabajo

Tras 24 años de vida, cierra el Shopping de Villa del Parque.

“Liquidación”, “Rebajas hasta un 80%”, “SALE 50%, 40% y 30% off”, “2×1” son sólo algunos de los grandes carteles que pueden divisarse en las vidrieras contiguas a la entrada de Del Parque Shopping Center, ubicado en Nazarre 3175, en el barrio de Villa Del Parque. El centro comercial, que siempre contó con una gran circulación de clientes, hoy tiene sus pasillos semivacíos y unos trece locales inhabitados. “Desde hace un año dicen que va a cerrar pero recién en el verano confirmaron la noticia, será el 30 de junio”, atestigua una empleada del local Linda Paz. “Al principio, las autoridades decían que el objetivo era remodelar el edificio, después aseguraron que la clausura se debía a los tarifazos y las pocas ventas, como era de esperarse”, afirma.

La decadencia del shopping aumentó después del cierre del cine hace dos meses, que alejó aún más la afluencia de público. De los tres pisos que integran el establecimiento, sólo en planta baja están todos los locales abiertos. En el primero, una sucursal de Havanna y otra de Yenny son los atractivos principales y en el segundo, donde solían estar las salas cinematográficas, el sector de juegos para niños y una escuela de dibujo, solamente queda el local de fast food Mostaza, en un desolado y poco alumbrado patio de comidas.

Dos escaleras tienen el paso obstruido por cintas plásticas de tonos rojizos, algo despintadas, con una inscripción que dice “Prohibido”. Al lado del ascensor, un cartel a punto de despegarse anuncia “En reparación”. Los letreros se multiplican en los locales desocupados: “Señores clientes, les informamos que esta sucursal permanecerá cerrada”, acompañados por un número telefónico o dirección alternativa.

Las vidrieras vacantes están tapiadas con papel madera y, entre los huecos, se ve el interior desierto. El paisaje repetido está compuesto por hojas desparramadas en el piso, pedazos de cajas de cartón y algún mueble viejo olvidado. Las paredes se hallan desnudas, sin rastros de publicidades ni anuncios con ofertas.

La recesión, el tarifazo y las malas administraciones fueron letales para el shopping.

“Se culpa al gobierno de Macri pero el problema principal es la mala administración gerencial. Son cuatro dueños y jamás les vi la cara. Nunca se preocuparon por invertir, lo dejaron venirse abajo”, relata una vendedora de Adorhada que lleva 15 años trabajando en Del Parque Shopping Center. “La escalera mecánica estuvo meses sin funcionar por la rotura de un rulemán. También hay varias lamparitas quemadas que nadie reemplaza, así permitieron que todo se eche a perder”, sentencia.

Sobre el futuro del predio, no hay una información certera. “Los clientes dicen que lo va a comprar Coto, otros comentan que Falabella. El Ferrocarril San Martín parece que también está interesado en el terreno; pero son todos rumores”, detalla una vendedora de Akiabara y agrega: “Ante la duda sobre el porvenir, la mayoría de los locales se van y otros están aguantando hasta que se les termine el contrato. Al ser ésta una cadena, a mí me reubicarán en la sucursal de Morón aunque no me conviene porque soy de zona sur”.

Otros no tienen la misma suerte de ser mudados a otra sucursal. Se calcula que se quedarán sin trabajo unos 200 empleados. “El alquiler ronda los 50.000 pesos, a eso sumale la caída de las ventas y la suba de los costos y tarifas, así no hay forma de seguir adelante”, explica una trabajadora de un local del primer piso que prefirió no revelar su identidad. “Lo más triste es que no hubo un comunicado oficial, casi todos nos enteramos por el boca a boca y, a unos pocos, sus jefes se lo comentaron al pasar”, manifiesta.

“Escuché que el inmueble está en tratativas de ser comprado por los dueños del Caballito Shopping. Habrá que seguir esperando”, sostiene el empleado de un local de planta baja. Otra trabajadora, que tampoco quiere identificarse, argumenta: “Más allá de la situación difícil que atraviesa nuestro país, las autoridades jamás se interesaron ni siquiera en hacer campañas de publicidad en las redes sociales para atraer a los clientes”.

A pesar de las ilusiones de continuidad de algunos trabajadores, Marcelo Chame, gerente general del shopping, le había dicho a BAE Negocios cuando se difundió el cierre: “Los accionistas ya no pueden seguir cubriendo las pérdidas para que siga operando, no tienen más espalda”. Fundado el 5 de octubre de 1995 y con casi 24 años de antigüedad, Del Parque Shopping Center le dice adiós a un barrió que lo convirtió en un ícono de la zona.

Jun 19, 2019 | DDHH, Novedades

Walter Bulacio iba a su primer recital, el 19 de abril de 1991, cuando fue detenido y luego asesinado por la Policía.

Varias manos levantan la tela roja y el mural se descubre en la sala de profesores del Colegio N°1 Bernardino Rivadavia, el “Riva”, ubicado en Avenida San Juan 1545, en la Ciudad de Buenos Aires. La música del violín es superada por los aplausos de estudiantes, profesores, compañeros y los demás asistentes. Lo primero que se ven son los colores del arco iris, brillantes y reflejando la luz. En la parte superior, hacia la derecha, la cara inmortalizada de Walter Bulacio sonríe en blanco y negro. Todos lo recuerdan así, sonriendo. El mural es una obra de arte, una explosión de vida y color rodeando el rostro del muchacho. Pero es también memoria, no sólo de una adolescencia interrumpida, sino también de una época y de una lucha.

Walter Bulacio tenía 17 años cuando la Policía Federal lo llevó detenido ilegalmente en el contexto de una razzia. Ricotero como muchos en esos años, ese 19 de abril de 1991, el joven iba por primera vez a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Nunca pensó que en lugar de pasar la noche en el Estadio Obras, la pasaría primero en un colectivo -donde llevaban a los detenidos, que llegaron a ser más de 80- para luego ser trasladado a una comisaría del barrio de Núñez que, finalmente, se transformaría en la antesala de su muerte. Nunca pensó que esa sería su última noche consciente: la policía lo golpeó brutalmente, provocándole una agonía de cinco días. El único policía condenado -y recién en 2013- fue Miguel Ángel Espósito, comisario de la Seccional 35, pero no a prisión efectiva ni por asesinato. Como dice Teresa Franco, ex rectora del Rivadavia y profesora de Walter, “se tardó mucho tiempo para que se haga justicia, y no es una justicia completa.”

El acto comienza a las 12:30. El motivo que reúne a estudiantes y profesores, tanto actuales como aquellos de 1991, es la inauguración del mural en homenaje a Bulacio. “No vamos a hacer hoy una biografía de Walter, sino un homenaje por la presencia, para saber que Walter está vivo en el recuerdo de cada uno de nosotros”, comienza Fabio Campagnale, el director del Rivadavia, en el buffet que lleva el nombre del homenajeado. Esta marca, así como un mural armado por los estudiantes, demuestran que Walter sigue presente en la memoria y entre las paredes del colegio en el que estudió hasta sus últimos días.

Docentes actuales y de la época de Walter participaron en el homenaje en el Bernardino Rivadavia.

El mural, titulado Walter Bulacio: el universo de la infancia y la adolescencia interrumpida, fue producido por el grupo de mosaiquismo Alikata; consiste en un retrato del joven y una construcción simbólica de la infancia y de la adolescencia realizada con juguetes y diversos objetos, como un walkman, cassettes y varios autitos. Esto se debe a que “es la etapa que vivió él”, explica Karina Zinik, directora del grupo artístico. La obra es descubierta en la sala de profesores debido a las condiciones climáticas; más adelante será colocada en el patio que también llevará el nombre del muchacho.

El proyecto comenzó casi por casualidad, pero se llevó a cabo gracias al muralismo comunitario, social y público que realiza Alikata y a la fuerte presencia de la historia de Walter en la escuela. “Nos involucramos mucho con la historia, estamos todos muy conmovidos. Aparte, mientras lo estábamos haciendo pasó la masacre de Monte, que es otra aberración policial. Estas cosas siguen ocurriendo, entonces este mural tomó una actualidad inesperada”, cuenta Zinik.

La memoria y el recuerdo es un punto recurrente durante el acto, que también cuenta con presentaciones del Taller de Música del Rivadavia -los chicos tocan canciones que hacen alusión a la vida de Walter-, y de una murga. Lorena Montauti, compañera de Bulacio en el secundario, sostiene que “este tipo de eventos te moviliza. La memoria se mantiene, y lo que transmiten las autoridades y los chicos es el dato fidedigno: pasó esto y seguimos buscando el 100% de la justicia.” Al Largui, como le decían, lo recuerda como un ángel que siempre ayudaba a quien lo necesitara. La descripción es útil, ya que muchos de los presentes aún no habían nacido en 1991, cuando Bulacio era asesinado por la policía. Pero según Teresa Franco, “la imagen de Walter le ganó al tiempo, le ganó a esa muerte, a ese asesinato”. Y ahora está también inmortalizada en la pared del “Riva”.

El homenaje se realizó en el buffet de la escuela, que lleva el nombre Walter Bulacio.

Walter se convirtió en un emblema de la defensa de los Derechos Humanos en una democracia que sigue viendo morir personas -sobre todo adolescentes- a manos de las instituciones. “Cada vez que se hacen estas cosas, que lo traemos a Walter de vuelta, no sólo es recordarlo a él, sino también a Miguel Bru, a Luciano Arruga, a todos los desaparecidos y asesinados en democracia por el gatillo fácil”, dice Alejandro Imperiali, del Espacio Memoria, a quien por tener un edad cercana a la que hoy tendría Bulacio, el caso lo afecta particularmente. “Por eso tenemos que sembrar memoria: para que juntos como sociedad podamos conocer las experiencias del pasado, transformar la realidad ahora y construir un futuro mejor”. Las palabras de Graciela Gutiérrez, supervisora escolar del colegio, expresan un pensamiento colectivo, y dejan entrever también un mensaje que se repite en todos aquellos que conocieron a Walter: “Gracias por no olvidarlo”.

Walter Bulacio sigue vivo en los aplausos de la gente, en las voces que entonan sus canciones favoritas, en los ojos que se humedecen al evocarlo. A partir de ahora está también en ese mural que lo muestra sonriente, como lo recuerdan. Porque Walter es una bandera en el corazón, como dice la canción «Juguetes perdidos», de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, dedicada a él, al cumplirse diez años de su asesinato.

Jun 19, 2019 | Comunidad, Novedades

En la Provincia de Buenos Aires se realizaron 173 juicios por jurados en dos años.

El sistema de jurados populares ha ganado relevancia en los medios de comunicación nacionales a partir de los debates generados en casos como el de Daniel Oyarzún, acusado de perseguir, atropellar y asesinar a Brian González, quien lo había asaltado minutos antes en su carnicería, en la localidad de Zárate. Oyarzún fue absuelto por unanimidad en un juicio por jurados. Sin embargo, expertos en el tema aseguran que son pocos los casos de “gatillo fácil” o exceso de legítima defensa que no son condenados..

La investigación El Poder del Jurado, realizada por Aldana Romano en conjunto con Sidonie Porterie, politóloga y directora del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), revela que los jueces se ven teñidos por la numerosa cantidad de casos que han tratado, pero que el ciudadano no se comporta de la misma manera que cuando opina ante un hecho noticioso, sino que a la hora de juzgar a un tercero asume responsabilidad y compromiso “más allá de toda duda razonable”. Según este trabajo, en la Provincia de Buenos Aires hubo un total de 80% de condenas y 20% de absoluciones por parte de jueces profesionales en 2011, mientras que los juicios que se han realizado por jurados han dado como resultado un 65% de condenas y 35% de absoluciones en 2017. “En todos los (casos) que el policía acusa una situación de robo y dispara, el jurado ha condenado a los policías. En general, se suele condenar más la supuesta defensa a un policía, que a un particular. En los casos de legítima defensa, en Provincia de Buenos Aires, el jurado condena más de los que absuelve, contrariamente a lo que se cree. Si es en contextos de robo la decisión de condena o absolución están más parejos”, aclara Romano.

En el origen, populares

Uno de los tantos objetivos que persiguieron los fundadores de la Argentina en la asamblea de 1813 fue que los juicios criminales se resolvieran por jurados populares. Sin embargo, no fue hasta la reforma constitucional de 1994 que se confirmó ese legado al ordenar el juicio por jurados en los artículos 24, 75 y 118 de la nueva Carta Magna. Córdoba se adelantó en 1991 al sancionar la Ley 8123 que modificó su Código de Procesamiento Penal, norma que tardó siete años en entrar en vigencia y dio como resultado que el 29 de julio de 1998 se realizara el primer juicio por jurados en Argentina. Si bien Río Negro, San Juan, Mendoza y Chaco han sancionado su propia ley, a la que se le está sumando Santa Fe con media sanción, las únicas provincias que gozan en su legislación del juicio por jurados son Neuquén, Buenos Aires y Mendoza. A nivel nacional, el nuevo Código Procesal Penal Federal sancionado en 2014 los prevé en el Artículo 249, pero aún es necesaria una ley específica que los regule.

En el mundo existen dos grandes modelos, denominados clásico y escabinado. Este último es el que terminó de instituir Córdoba en 2004 al establecer un tribunal mixto donde dos jueces profesionales deliberan junto a ocho ciudadanos comunes para determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado. En el resto de las provincias las discusiones que se llevaron a cabo fueron por jurados clásicos y un claro ejemplo es Buenos Aires, donde hace cuatro años se estableció con la Ley 14543 mediante la cual doce jurados titulares, compuestos por seis hombres y seis mujeres, estudian el caso de forma secreta. A estos se le añaden otros seis jurados suplentes que no participan de esa deliberación. Así, el rol del juez queda reservado a moderar las exposiciones de la fiscalía y la defensa, brindar asesoramiento en materia de derecho al jurado y admitir o rechazar las pruebas que este puede considerar. Al final, es el jurado el que decidirá, a puertas cerradas, sobre la culpabilidad del acusado por cada cargo que se le impute. En la provincia de Buenos Aires se requiere una mayoría de diez votos afirmativos para la culpabilidad, aunque para los casos de reclusión perpetua es necesaria la unanimidad. Una vez que el jurado emite su veredicto este es vinculante para el juez, quien se limita a aplicar la sentencia. Si el acusado es encontrado culpable es posible pedir una revisión del proceso, opción que no existe en caso de su absolución.

¿Hacia la democratización judicial?

La aplicación del juicio por jurados es obligatoria para los casos de penas mayores a 15 años en todas las provincias que funciona, aunque en Buenos Aires el acusado puede renunciar a este novedoso sistema. De esta manera, queda restringido sólo a los casos de homicidio agravado, homicidio en ocasión de robo, abuso sexual agravado o robo agravado por arma si hay resultado de lesiones o muerte. Córdoba es la única provincia que incluye a los delitos relacionados a la corrupción. En esta dirección, un ejemplo fue el caso de Germán Kammerath, ex intendente de Córdoba, quien resultó condenado en 2015 a tres años y medio de prisión efectiva. “Estamos en una fase inicial en la que se quiso hacer una implementación gradual eligiendo delitos muy graves. Hasta ahora está funcionando, así que va a venir una segunda fase en donde se va a ampliar a más delitos”, explica Andrés Harfuch, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y vicepresidente de la Asociación de Juicio por Jurados (AAJJ).

En un contexto de crisis de legitimidad del sistema judicial, el jurado se presenta como una propuesta que aparenta otorgar democratización, control, proximidad e imparcialidad. Su fuerza democratizadora reside en que se le devuelve al ciudadano un poder que originariamente había delegado, pero también en que tiene la posibilidad de deliberar entre pares para arribar a un consenso. Así, el modelo que más respeta el espíritu del jurado para Aldana Romano, politóloga y directora del INECIP, es el mendocino porque requiere de la unanimidad, es decir, que las doce personas se pongan de acuerdo tanto para condenar o absolver al acusado. “Existen prejuicios como que los argentinos no nos podemos poner de acuerdo porque somos como Boca vs River. El reparo que le tenemos a la unanimidad es porque desconocemos la deliberación como experiencia, no tenemos otras instancias en nuestra democracia donde exista la deliberación. Nuestro sector político está acostumbrado a negociar, que no es lo mismo”, afirma Romano. Según la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de 173 juicios realizados bajo esta modalidad entre 2015 y 2017 sólo tres se estancaron, es decir, el jurado no llegó a un acuerdo.

Este último punto es el que revela su fuerza de control, ya que en las pocas oportunidades en que el jurado se estanca se debe a que la prueba que le presentaron es poco clara, es decir, Fiscalía y Defensa hicieron un mal trabajo. “El sistema judicial en países como Argentina posee inflexibilidad, lentitud burocrática y un ritualismo absurdo. En el juicio por jurados todo se hace más rápido y además, eleva la calidad del debate porque obliga a las partes a traer mejores pruebas, lo que despeja el error judicial. Cuando el juicio es sin jurado el fiscal va más relajado, cuando es con jurado el fiscal labura el triple”, señala Harfuch. La duración promedio que tuvieron los 173 juicios mencionados fue de dos días y medio según la investigación por Romano y Porterie.

El beneficio de la proximidad del juicio por jurados se manifiesta en cómo se están modificando las reglas de juego para los abogados penalistas. Cualquier persona que presencie o participe de este sistema debe poder comprender todo lo que allí ocurrió y esto obliga a que los términos legales se expliquen en términos más asequibles para buscar la transparencia. “Estamos tan atados a una justicia colonial, escrita, secreta, plagada de tecnicismos y amparada en el famoso expediente judicial que el jurado rompe con esa lógica y pone en evidencia todas las falencias que el sistema tiene”, resalta Romano.

La selección del jurado

La imparcialidad puede rastrearse en el proceso de conformación del jurado. En Buenos Aires se realiza anualmente un sorteo sobre el padrón electoral para conseguir la cantidad de ciudadanos que van a participar durante un año judicial como jurados. Así se reúne uno por mil del padrón teniendo en cuenta sexo y departamento judicial, lo cual da 12.000 ciudadanos para toda la provincia. Luego, el Ministerio de Justicia depura ese padrón descartando los que no cumplen el requisito de poseer nacionalidad argentina, tener entre 21 y 75 años y entender el idioma castellano. Quedan excluidas las personas que posean cargos electivos o públicos, empleados del Poder Judicial, integrantes y exintegrantes de las Fuerzas Armadas o seguridad privada, abogados y escribanos, condenados de ciertos delitos y representantes de religiones. El siguiente paso consiste en otro sorteo para obtener 48 ciudadanos por cada juicio, cuyos nombres se preservan por razones de seguridad hasta la audiencia de selección. En esta ocasión, Defensa y Fiscalía tienen la posibilidad de descartar mediante preguntas a aquellos que pueden tener prejuicios y para esto ambas partes disponen de recusaciones con causa, que son ilimitadas y deben justificarse, y las sin causa que pueden alcanzar un máximo de cuatro jurados sin esgrimir razón alguna. Al finalizar esta instancia, se efectúa otro sorteo para conseguir los 18 jurados (12 titulares y 6 suplentes) que participarán del juicio.

Este proceso en la provincia de Buenos Aires, sin embargo, todavía presenta numerosos obstáculos a sortear. La investigación de Romano y Porterie ha dejado en evidencia un padrón electoral desactualizado, un proceso de depuración deficiente, falta de información de los potenciales jurados a la hora de contactarlos, fallas en la instancia de notificación de los mismos y una sobrecarga administrativa sobre los jueces. “La Constitución dice que todos los juicios criminales deben terminar con jurados y es lo deseable, pero no es posible hoy porque nuestro sistema de administración de justicia recién está empezando a atravesar la participación ciudadana. Organizar juicios por jurados conlleva un trabajo adicional administrativo que nuestra justicia no está del todo preparada para hacer, el sistema colapsaría”, finaliza Romano.