Jul 10, 2019 | Novedades, Trabajo

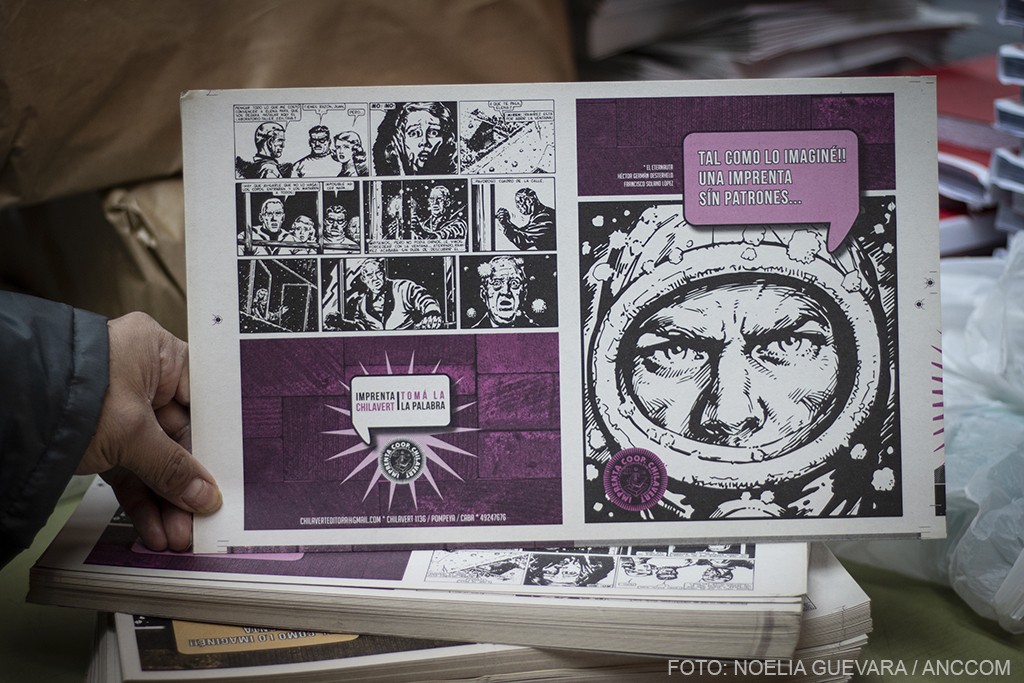

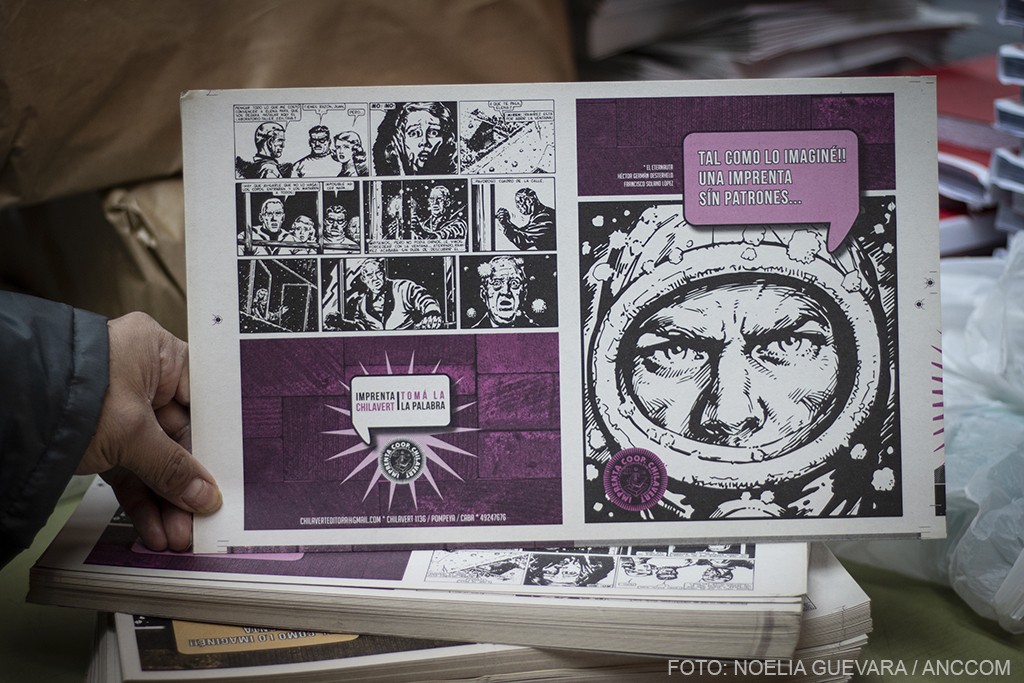

En 2002, ocho operarios evitaron el vaciamiento y pusieron a funcionar la imprenta. Ahora, cuenta con 10 trabajadores.

El rubro de la gráfica es un sector muy golpeado por la crisis económica que afronta la Argentina en los últimos años. En este panorama, la fábrica recuperada Artes Gráficas Chilavert no es la excepción. Con una deuda con Edesur que ronda los 950 mil pesos y la consecuente amenaza por parte de la empresa de cortar la luz, el futuro de la cooperativa se encuentra en peligro.

El taller situado sobre la calle Chilavert del barrio de Pompeya es inmenso. Presenta una planta baja donde se encuentran las máquinas antiguas de corte e impresión y un piso superior donde se hacen distinto tipo de actividades comunitarias. El ruido de las impresoras es intenso entre las ocho y las cinco de la tarde, horario pautado para la jornada laboral. Los recortes de papel y cartón recubren el espacio, algunos amontonados de forma ordenada, otros en contenedores y también se esparcen sobre el suelo.

Cuando se recuperó la fábrica se hizo con ocho trabajadores, de los cuales continúan trabajando en el taller dos. Sin embargo, el número se extendió a diez personas que se encargan de diversas tareas. De ellas -impresión, corte, encuadernación y administración-dependen sus ingresos. A veces se quedan más tiempo del estipulado y otras, trabajan algún sábado para que todos puedan llegar a fin de mes. Sin embargo, hoy el dinero no alcanza. “Sobrevivimos, la realidad es esa, nuestro retiro es miserable: estamos cobrando entre doce y catorce lucas”, reconoce Martín Cossarini, que lleva diez años trabajando en la empresa recuperada.

Cada mes, llega a Chilavert una factura de 90.000 pesos de luz.

La situación económica actual del país es compleja y afecta enormemente a las cooperativas. Con el incremento de las tarifas de servicios públicos, el mantenimiento de muchas fábricas recuperadas se vuelve insostenible. A eso se suma una tasa de desocupación que escala al 10,1%, según el informe del primer trimestre de 2019 del INDEC, lo que implica que dos millones de argentinos se encuentran desocupados.

En este marco, el golpe se hace evidente en el rubro de la gráfica. “De la encuadernación no hay laburo –comenta Cossarini- Bajó mucho todo lo que es el mercado editorial. En parte por el desplazamiento digital y en parte por las políticas públicas.” A su vez, Ernesto, encargado del Área de Administración de la fábrica comenta: “Ha bajado el nivel de demanda de lo que nosotros producimos, que son libros y revistas. La gente está preocupada por lo básico: cuando no tiene plata en el bolsillo, primero la gasta en comer, después, en vestirse.”

Cossarini comenzó a trabajar en la gráfica y continúa hasta la fecha por una convicción política. De joven militó en el centro de estudiantes de su secundario y vio nacer al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas durante la crisis del 2001. Artes Gráficas Chilavert fue una de las fábricas que durante el 2002 tuvo un intento de vaciamiento dado que la firma Gaglianone, antigua propietaria, pensaba retirar la maquinaria y declarar la quiebra. Al enterarse, los trabajadores ocuparon el espacio y aguantaron allí durante siete meses. Finalmente, gracias a la obtención de una ley de expropiación, la fábrica pasó a estar en sus manos.

Sin embargo, la ocupación difícilmente se hubiera llevado adelante sin un hecho que marcó la historia de la fábrica y permitió que el trabajo continúe. Ernesto González, uno de los trabajadores que vivió el pasaje de empresa privada a recuperada, contó que al ocupar la fábrica, el juez a cargo dio la orden de que podían permanecer allí pero que no podían trabajar y una guardia policial escoltaba, entonces, la puerta del taller. Dado que tenían un encargo grande de libros que se debían presentar en la Feria del Libro el 25 de mayo del 2002, un vecino les dio una idea. “Rompimos el huequito que ahora está tapado con ladrillos –cuenta González- y por ahí sacamos los libros con ayuda del vecino del otro lado y después lo volvimos a tapar, lo disimulábamos con el cuadro. Fue la noche del 24 y el 25 a la mañana sacamos los libros y se pudieron presentar. Así comenzó y después empezamos a entrar y sacar trabajo. Duró hasta que logramos la tenencia legal de este lugar.”

«El sábado 13 de julio, a partir de las 13, habrá un festival solidario en la puerta del taller (Chilavert 1136).

En diálogo con ANCCOM, Cossarini reflexionó sobre las ocupaciones de fábricas: “Ha sido una gran escuela para la clase trabajadora, sirvió para comprobar que tiene la fuerza. En definitiva, lo que genera riqueza es el trabajo propio. El tema es que después se hace muy difícil pero no tiene que ver con la cooperativa. Eso es porque estamos en una sociedad capitalista y no hay manera: la autogestión termina en el portón de la fábrica, vos salís y tenés que comprar papel y no está a precio cooperativo, está a precio dólar.”

La deuda de la gráfica Chilavert alcanza los 950 mil pesos y cada mes, entre factura e intereses, la cuota a pagar ronda los 90 mil pesos. “Hoy estamos remando y cada vez el bote se llena más de agua”, suspira Nelson Darín, otro trabajador de la fábrica. “No es que no queremos pagar, se nos hace imposible”, remata Daniel Suárez, quien trabaja en la imprenta desde 1984. Además, en el espacio funciona también un bachillerato popular y el Teatro Comunitario Pompeya. Ambos, en igual situación de peligro.

Sobre el futuro, las palabras de González son alentadoras: “Tenemos confianza de que vamos a salir adelante porque en una situación incluso más difícil en la que estaba cuestionada la existencia misma del lugar logramos sortearla, entonces por qué no vamos a hacerlo de vuelta. Ahora con más experiencia, más gente y más fuerza.” En este sentido, Martín agrega que “existe un ejemplo concreto de que un grupo de trabajadores pudo salir adelante sin necesidad más que de coordinarse. Y esto desmiente una gran mentira que construye este sistema que es que si no hay un patrón vos no podés trabajar.”

Como plan de acción de resistencia a la amenaza de corte de luz de Edesur, la cooperativa planeó un festival para unir fuerzas con otros actores afectados y dar visibilización a la situación. Será el sábado 13 de julio a partir de las 13 en la puerta del taller (Chilavert 1136, Nueva Pompeya). En la jornada tocarán la Orkesta Popular Sam Bomba y Vértigo López, habrá un buffet económico y también se presentará el teatro comunitario.

Jul 10, 2019 | Culturas, Novedades

El proyecto Ronda Cultural nació como una tesis académica, fue incorporada como política de Estado y ahora se convirtió en un emprendimiento de una asociación civil.

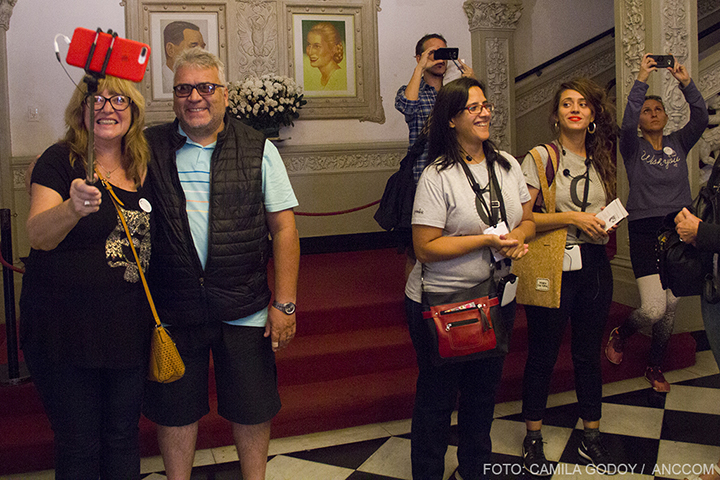

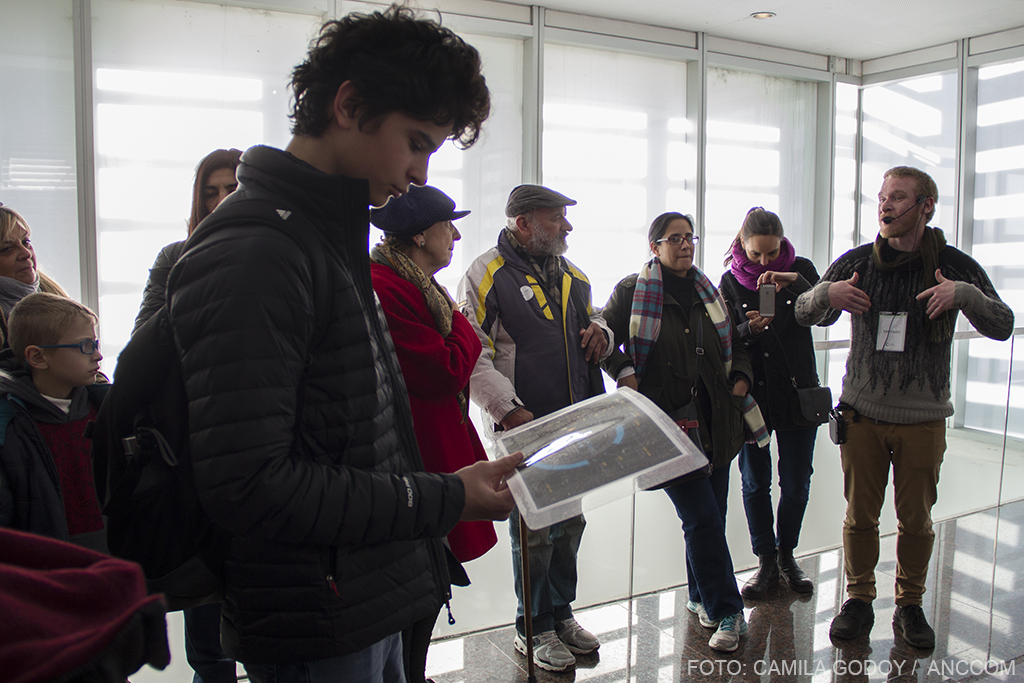

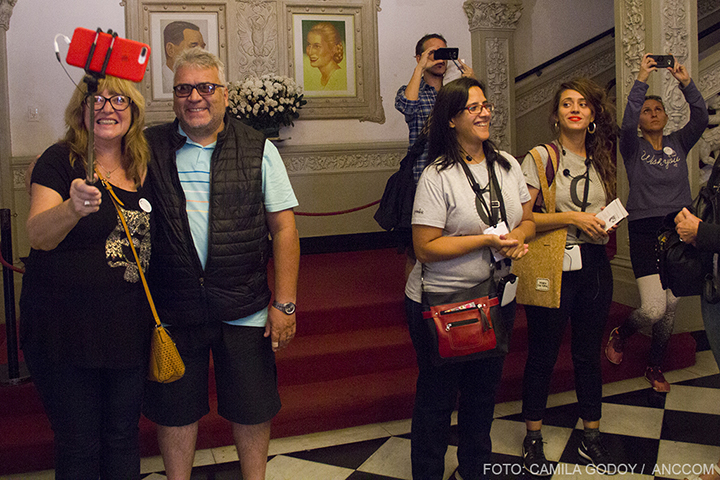

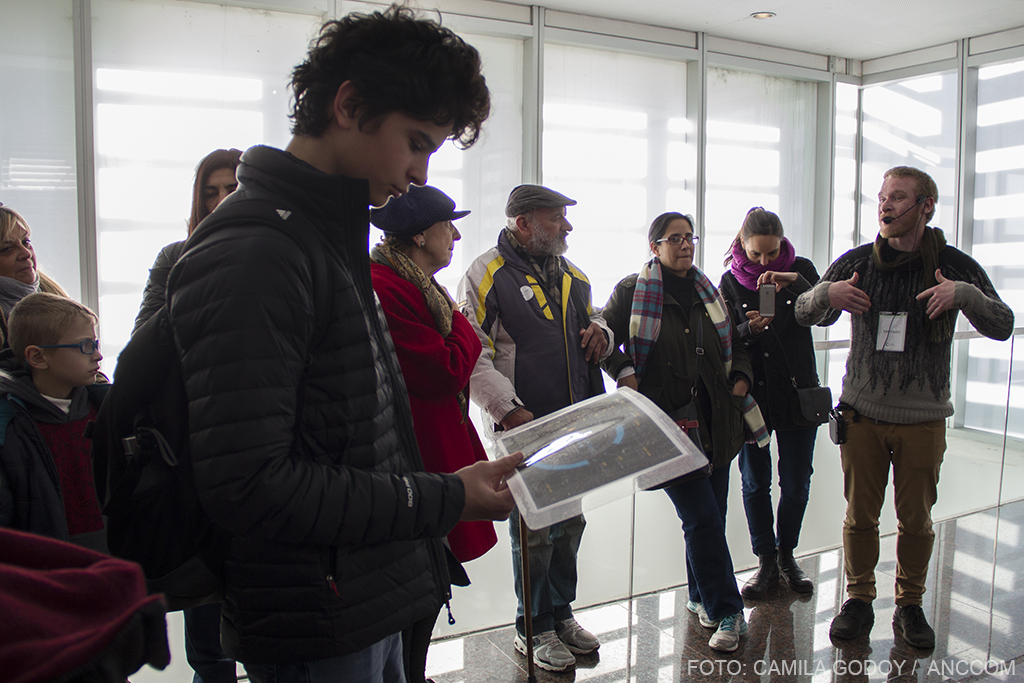

Son pasadas las dos de la tarde pero parece pleno mediodía. Las calles de Barrio Parque se llenan de vecinos que pasean a sus perros y andan en bicicleta. Entre embajadas y casonas, en el patio delantero del Museo de Arte Decorativo, ubicado sobre la Avenida del Libertador al 1900, un grupo de personas empieza a amontonarse para esperar el comienzo del paseo. Al reparo de los árboles que adornan la fachada del viejo Palacio Errázuriz, Lucía cuenta a los paseantes y reparte adhesivos identificatorios con el hashtag “Paseá con Ronda”. Belén acomoda las fotos antiguas que mostrará durante la visita. Victoria prueba el micrófono y deja que los participantes se vayan armando alrededor de ella. Como cada sábado, la consigna es simple: calzado cómodo, botella de agua en mano y ganas de salir a caminar por la ciudad.

Ronda Cultural nació en el año 2013 en el marco de la Secretaría de Cultura de la Nación como un proyecto coordinado por Valeria Escolar, autora intelectual de la idea. “Surgió -explica- como un proyecto sobre el que realicé mi tesis final de grado titulada ‘Con otros ojos”, de la Licenciatura en Gestión del Arte y la Cultura de la UNTREF, y que se conformó como una política pública del Ministerio de Cultura de la Nación para poner en red a los Museos Nacionales y estimular un acercamiento de nuevos públicos”.

El programa original consistía en circuitos culturales guiados por los distintos museos de la Capital, sin costo alguno y con desplazamiento a bordo de combis. Con el cambio de gestión del Ministerio, a fines del 2015, los 25 trabajadores que formaban Ronda fueron despedidos. “El hecho es parte de la identidad e historia de Ronda”, comenta Manuela Güell, voluntaria y coordinadora del Área de Comunicación. “Casi sin haber pasado por ese episodio violento, es como que nosotras sentimos que nos rajaron a todas”, bromea Manuela. Tanto ella como sus compañeras, Victoria Lescano, Belén Sánchez y Lucía Sordini, ingresaron en Ronda Cultural como voluntarias al momento de su reconstitución, en el 2016, cuando Escolar tomó las riendas del proyecto y decidió hacer de Ronda una asociación civil. La fundadora recuerda que “fue un gran ejercicio de resiliencia que logró encauzar una apropiación del trabajo realizado desde adentro del Estado en un nuevo proyecto independiente que recogió la característica de lo participativo como eje rector de su gestión y tomó lo colectivo como motor de desarrollo.

“El espíritu rondero tiene que ver con fomentar el derecho del acceso a la cultura que es nuestro norte en todo lo que nos proponemos”, resume Güel.

“El sello de Ronda siempre perteneció por autoría a quien creó el proyecto, por eso al momento de los despidos se logra que esa identidad se siga siendo manteniendo”, afirma Sordini, actual coordinadora del Programa de Paseos Caminados. La conformación de la asociación no fue fácil pero se asentó sobre pilares sólidos: el nexo con los museos ya estaba constituido de antemano y se heredó un Facebook con más de diez mil seguidores como herramienta de difusión.

“El espíritu rondero tiene que ver con fomentar el derecho del acceso a la cultura que es nuestro norte en todo lo que nos proponemos”, resume Manuela. “Hacemos muchas cosas interpelando a actores muy diferentes y con estrategias enunciativas muy distintas”, dice Güel y cuenta que Ronda desarrolla desde intervenciones artísticas en espacios no convencionales hasta seminarios de mediación cultural y programas como “Museo Para Armar” que implica llevar la lógica del museo a las escuelas públicas y privadas.

Pero la apuesta fuerte es el Programa de Paseos Culturales Caminados que consiste en la visita a dos espacios culturales o museos bajo la conducción de un guía especializado y con un costo a voluntad. “Hay mucho público que se acerca a conocer un museo por primera vez con Ronda”, cuenta Lucía y agrega: «Nuestro objetivo con los paseos es generar la primera intriga, el primer acercamiento que después los invite a querer ir y hacer el recorrido como ellos quieran”.

“Trabajamos para que esto sea algo que no claudique, teniendo en cuenta que con la situación económica actual, lo primero que uno rescinde es el ocio y la recreación”, explica Güel.

“Los museos son espacios muy rudos”, afirma Lescano, estudiante de Comunicación Social y guía. “Nosotros tratamos de crear narrativas que interpelen a las distintas personas aunque no sean del palo, porque quizás llegás al Bellas Artes y nadie te dice nada. En cambio, Ronda nunca te suelta la mano”, continua Lescano. Como mediadora cultural, el rol de Victoria es acercar, es generar un diálogo abierto entre los museos y el público. “Hay gente que se siente muy cómoda en el formato de la propuesta y hace una maratón de los distintos paseos caminados que tenemos, con distintas personas y nos van presentando a su entorno”, explica Lucía.

Los paseos caminados no tienen un costo fijo sino voluntario porque la lógica de Ronda es distanciarse de la tradicional propuesta turística. “Trabajamos con precios sugeridos porque la idea es que sea a colaboración pero sabemos que puede ser que no nos den nada”, explica Güel y completa: “Trabajamos para que esto sea algo que no claudique, teniendo en cuenta que con la situación económica actual, lo primero que uno rescinde es el ocio y la recreación”.

Las voluntarias coinciden en que, de 2016 a esta parte, el desafío fue conseguir los recursos para sacar la asociación civil adelante. “El gran cambio tiene que ver con las libertades presupuestarias. Estando en el marco de un Ministerio tenés más caja pero también muchos otros condicionantes. Al no estarlo, hay que salir a buscar el presupuesto pero uno es libre de elegir con quién conseguirlo”, explica Güel. “Para muchas actividades ganamos subsidios a través de distintos organismos como el Metropolitano, el Fondo Nacional de las Artes o Proteatro. Es una tarea del área de gestión administrativa pero es sumamente creativa, de poder ofrecer algo diferente y atractivo”, agrega Victoria.

Después de tres años de desarrollo, Ronda Cultural pudo contratar trabajadores.

Después de tres años de funcionamiento como asociación civil, Ronda Cultural busca consolidarse. “Hoy pudimos crecer al punto tal de que contratamos a parte del personal de Ronda, pudimos estabilizarnos y tener una oficina para consolidar la dinámica de los paseos culturales que es una de la actividades más antiguas y concurridas”, asegura Lucía

“Ronda trata de ir un poco a contra corriente, de conformar algo colectivamente, de generar lazos afectivos y construir desde el contacto y lo vivencial, cuando hoy todo te impone distancia”, reflexiona Güel sobre el final del paseo. A las cinco de la tarde, el sol empieza a bajar y las diagonales de Palermo Chico van quedando desiertas. Los paseantes se saludan entre ellos con un beso, como si de viejos amigos se tratase, con la certeza de que volverán a cruzarse algún otro sábado.

Jul 4, 2019 | Novedades, Trabajo

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=p9GcILWLYiA]

Las y los trabajadores de @somostelam continuan su lucha frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para exigir que la justicia ratifique la ilegalidad de los 357 despidos. Mariano Suárez, delegado de @cgitelam le cuenta a ANCCOM Noticias sobre la situación actual del conflicto #TelamSeDefiende

Jul 4, 2019 | DDHH, Novedades

Verna relató que su padre sedó a cuatro desaparecidos que viajaban en un auto para que su muerte parezca un accidente.

En la última audiencia llevada a cabo en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín, que juzga a nueve militares por los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1979 y 1980 contra 94 militantes que participaron de la denominada “Contraofensiva montonera”, fue el turno de Pablo Verna, hijo de un médico militar que participó de secuestros y asesinatos durante la dictadura. El testigo reveló el rol que su padre tenía en los vuelos de la muerte.

Pablo es hijo de Julio Verna, ex capitán del Ejército quien fuera subalterno del responsable de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, Norberto Atilio Bianco. La defensa de los acusados planteó su rechazo a que Pablo preste testimonio contra su padre bajo la figura de “protección de la familia”, presente en el artículo 242 del Código Procesal Penal.

El abogado querellante Pablo Llonto dijo a los jueces que, como representantes del Estado argentino, debían abrir nuevas posibilidades en busca de la verdad y la justicia. “Pablo Verna viene a declarar como integrante de la humanidad porque los delitos que se están juzgando refieren a la violación de los derechos humanos para el mundo, no sólo para la Argentina. Hoy se va a decidir la suerte de los hijos e hijas de genocidas que quieren declarar para contar lo que hicieron sus padres”.

Con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados dieron la palabra a Verna. “Mi padre fue el anestesista de los vuelos de la muerte entre 1978 y 1983”, se presentó y completó: “Era el encargado de aplicar sedantes a los detenidos que iban a ser arrojados al mar e incluso subía a los aviones por si despertaban antes de tiempo para reforzar la dosis. Las personas quedaban despiertas pero paralizadas”.

Varios integrantes de Historias Desobedientes, que reúne a hijos de represores, acompañaron a Verna en su declaración.

En 2013, a causa de la insistencia de Pablo, su padre le confesó los crímenes que había cometido, entre ellos el asesinato de cuatro militantes montoneros en 1979, a quienes inyectó con Pentotal (o “Pentonaval”, tal cual lo rebautizó el “Tigre” Acosta) y los subió a un auto que luego fue tirado al río, para que pareciera un accidente. Entre esas cuatro víctimas estaba Susana Solimano, la mamá de Martín Mendizábal, quien escuchó el relato de Pablo en la sala de audiencias. Y también Julio Suárez, cuya hija, María Monserrat Suárez Amieva, declaró un rato después.

Pablo Verna contó que recién de adulto pudo saber la verdad sobre su padre. “Fui criado en la ideología del exterminio y tardé tiempo en descubrir de qué se trataba”, remarcó. En 2017, en ocasión del fallo del 2×1 de la Corte y la contundente respuesta de la sociedad, Pablo se incorporó al Colectivo Historias Desobedientes, integrado por hijas, hijos de genocidas que repudian el accionar de sus progenitores. Varios de ellos siguieron atentos y en primera fila el relato de su compañero.

A continuación declaró Luciana Milberg, quien detalló la desaparición de su tío Raúl Milberg. Citando a Todorov –“Un muerto es una tragedia, un millón una información”–, se refirió al proceso de reconstrucción de la memoria, imprescindible para alojar las singularidades de cada una y cada uno de los desaparecidos. ¨Mi tío fue parte de la militancia montonera, entró en la clandestinidad muy joven y luego fue víctima del secuestro, la tortura y del pillaje de los represores. Se ha probado el aniquilamiento de una forma feroz”, expresó.

Pablo es hijo de Julio Verna, excapitán del Ejército y subalterno del responsable de la maternidad clandestina de Campo de Mayo

La siguiente testigo fue Verónica Seisdedos, ella misma secuestrada junto a su hermano, su madre y el compañero. Narró su cautiverio junto a su hermanito Manuel, de dos años, y los hijos de Sara Zermoglio, Benjamin Ávila y Diego Mendizábal. La mamá de Verónica, su compañero y Sara Zermoglio aún permanecen desaparecidos. El último testimonio fue el de María Suárez Amieva, hija de Julio Suárez, una de las víctimas precisamente del médico Julio Verna.

Las audiencias del juicio “Contraofensiva montonera” se celebran todos los martes a partir de las 9 en Pueyrredón 3728 (partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). Puede ingresar cualquier mayor de 18 años con DNI.

Verónica Seisdedos se abraza con su hijo Manuel, tras dar su testimonio.

Jul 4, 2019 | DDHH, Novedades

Guasta fue visto en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio de Campo de Mayo por María Rosa Reinoso.

Se inició el tramo llamado Área 400 de la Megacausa Campo de Mayo, que busca indagar los secuestros y desapariciones de obreros en la zona fabril de Zárate y Campana. En la última audiencia, llevada a cabo el miércoles último, declararon los familiares del desaparecido Eugenio Antonio Guasta y una testigo que vio la escena del secuestro.

“Mis papás tenían, además del trabajo, un negocio de reparto de galletitas. Un día, cuando volvían de distribuirlas, dos autos estacionaron en la vereda y bajaron cuatro personas vestidas de civil. Uno se identificó como policía federal y dijo que había una denuncia contra mi papá por venta de droga entre las galletitas”, rememoró Leandro Javier Guasta, el hijo menor de la familia. A partir de ese momento, un 23 de noviembre de 1976, nunca más vieron a su padre. “Nos dijeron que se lo llevaban a la comisaría, pero no lo encontramos ahí”, agregó.

Todas las declaraciones de la audiencia recrearon la misma situación: el secuestro de Eugenio Antonio Guasta, desde distintas ópticas y puntos de vista. Los dos hijos que vieron a su padre subir al auto e irse detenido; la mujer que volvía de trabajar con él y lo fue a buscar a la comisaría, y una vecina que jugaba en la vereda, frente a la casa de los Guasta y presenció la detención. “Hace diez años me llamaron para ayudar a crear La Casa de la Memoria y me dieron información sobre mi padre”, siguió Leandro, relatando el recorrido que hizo con su familia para encontrar más datos sobre Eugenio. “En esa reunión me contaron que había una persona que sabía cómo había muerto mi papá. Se llamaba María Rosa Reinoso y había compartido cautiverio con él”, detalló.

Si bien Leandro no conoció a María Rosa Reinoso, sí lo hizo su vecina, Marisol Burroni. Fue ella la que descubrió que habían estado en el mismo centro clandestino. “La conocía por intermedio de mi esposo y me contó que había estado secuestrada”, relató ella en su extensa declaración. Cuando le comentó que iba a presentarse a testificar por la desaparición de Guasta, Reinoso le dijo que había estado con él. “Me contó que habían estado en la casa de los Guerci, un palacete medio victoriano en una barranca de Zárate”, precisó. El caserón funcionaba como centro clandestino de detención y los secuestrados se comunicaban por sus nombres, aunque llevaban vendas en los ojos casi todo el tiempo y no se podían mirar a los ojos. “Sabía que los secuestradores eran militares porque por debajo de la venda podía ver la botas”, recordó.

“Sabía que los secuestradores eran militares porque por debajo de la venda podía ver la botas”, recordó Reinoso.

Marisol Burroni, que tenía seis años en 1976, vivía frente a la casa de los Guasta y estaba jugando en la vereda con una amiga cuando presenció el operativo. “Mi papá me llevó adentro cuando vio todo, pero yo salí por el balcón y vi a los chicos llorando”, contó. A pesar de que no entendía qué estaba pasando, ver a sus vecinos, casi de la misma edad, tan angustiados, le llamó la atención. Su padre cruzó la calle y asistió inmediatamente a la mujer de Eugenio Guasta. “Yo no sabía manejar y el señor Burroni me llevó a la comisaría con la camioneta que usábamos para repartir galletitas”, agregó a la historia María del Carmen Favaro, esposa de Eugenio. “Recorrimos varias, pero en todas nos decían lo mismo, que no estaba ahí”, rememoró.

La mañana anterior del secuestro, llamaron a la puerta militares del Ejército. “Venían a hacer un allanamiento”, contó Favaro. No se llevaron nada, aunque revisaron algunas partes de la casa, e incluso preguntaron por una máquina de escribir. “No me pareció raro porque en ese momento era común que entraran a las casas. Lo hacían por manzanas”, relató. No llegó a decirle esto a su marido porque a la tarde, cuando volvían del trabajo, se lo llevaron a él. Una semana después aparecieron de nuevo, pero esta vez no se quedaron mucho. “Me dio la impresión de que venían a corroborar que faltaba alguien en la casa”, teorizó.

La familia presentó numerosos habeas corpus y hasta contactó al párroco de Garín, tío por parte de madre de Eugenio Guasta, para obtener información. “El clérigo se comunicó con el obispo de Campana y en un principio parecía que estaba en el Área 400, pero después lo negaron”, relató Juan Carlos Guasta, hermano de la víctima.. Ante las preguntas sobre la actividad política o militancia de Eugenio, las respuestas variaban mucho. Su hijo menor recordó que fue parte del Partido Intransigente y su mujer agregó que se presentó en una elección cuando eran joven. Sin embargo, su hermano y su hija mayor no recordaban la vida política de su familiar.

Todas las declaraciones contaban los mismos hechos, con dudas, lagunas mentales, recuerdos borrosos o muy claros, típico de un suceso que ocurrió hace cuarenta y tres años. A pesar de las preguntas de los abogados defensores, que buscaban constantemente desligar a los secuestradores de Eugenio Guasta de los militares que defienden, los testimonios siguieron sin contradecirse y firmes en la convicción de armar el rompecabezas que les trajera memoria, verdad y justicia.

Jul 4, 2019 | Deportes, Novedades

En abril pasado, la Argentina obtuvo el título de la Asociación Mundial de Futsal, en el torneo organizado en Misiones.

Argentina es campeona de un mismo deporte, dos veces. No, no porque haya salido bicampeona, es decir que haya ganado dos torneos en forma consecutiva. Hablamos del futsal, la variante moderna del fútbol de salón que posee dos entes rectores internacionales diferentes, y en los dos máximos certámenes, la selección fue la ganadora. En abril pasado obtuvo el título más reciente, en la localidad misionera de Montecarlo, al superar en la final nada menos que a Brasil. A continuación, un panorama de una la rivalidad entre dos sectores, uno encabezado por la poderosa Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y el otro por la más sacrificada Asociación Mundial de Futsal (AMF).

La AMF y la FIFA funcionan como organizaciones independientes, con estructuras y competencias diferenciadas. En el país, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se vincula a la FIFA. Se trata de dos entes con centralidad económica y marketinera, ligados al profesionalismo y a los clubes más poderosos del globo. Mientras que del otro lado, la Confederación Argentina de Futsal (CAFS), ligada a la AMF, opera en un ámbito federal, descentralizado, y con un espíritu amateur que fomenta otros valores sociales. Y si la FIFA tiene su cuartel general en Suiza, el de la AMF está en Paraguay.

Ariel Avveduto, director técnico del seleccionado argentino campeón del mundo en abril, dedicado hoy a un proyecto deportivo-educativo en el Club Defensores de Florida (Vicente López), señala que la actualidad debe explicarse desde la rica historia del futsal, que en Argentina tiene más de 60 años: “A mediados del 80 y principios de los 90, FIFA decide que todo lo que esté vinculado a un balón, que se patea o que puede tener un derivado del fútbol, le pertenece. Esto produce una pelea a nivel internacional que deriva en una gran crisis dentro la organización inicial (FIFUSA), de la que termina surgiendo la AMF con los disidentes de un pacto espurio firmado a las sombras de la asamblea de FiFUSA. A partir de ahí el deporte queda dividido”.

Actualmente, el Torneo Oficial de Futsal Argentino, organizado por AFA (que en la práctica se adueñó del nombre del deporte), cuenta con 4 divisiones y un total de 87 equipos participantes, 83 de ellos radicados en CABA y el Área Metropolitana, según los datos del sitio web oficial de la Asociación. Esta liga reúne a clubes como Boca y River (entre otros de renombre), y sus planteles contratan jugadores, que perciben ingresos fijos, aunque también hay quienes tienen otros trabajos y registran ingresos menores o contribuciones de distintos sponsors.

En contrapunto, Avveduto remarca los atributos relevantes que ponen en valor a la CAFS, como la promoción de las categorías formativas infanto-juveniles y la concepción federal, elementos que no existen en la otra vereda: “Hoy la Confederación tiene -en el plano formal- casi 50 mil jugadores federados, mientras que la AFA posee entre seis y siete mil jugadores, prácticamente concentrados en CABA y el Gran Buenos Aires. Nuestros jugadores son amateurs, no cobran dinero por su actividad. Sin embargo, son realmente profesionales en lo que hacen, porque entrenan como deportistas de alto rendimiento, haciendo un esfuerzo enorme, como si vivieran de esto, para poder participar.”

Avveduto también señala que la CAFS tiene una fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires con seis mil jugadores registrados en la Asociación Metropolitana de Futsal, la misma cantidad que AFA. En ese torneo juegan instituciones antiguas pero menos conocidas como Estudiantil Porteño, Comunicaciones, Banco Nación o el ya mencionado Defensores de Florida, cuyo equipo conduce el ex entrenador de la selección.

Pero hay otras zonas importantes para el desarrollo de este deporte, como Mendoza, Chubut y Tierra del Fuego. La Confederación se extiende por unas 70 ciudades del país, que pertenecen a con distintas federaciones. Quizá la parte más resonante del conflicto sea aquella que motiva el éxodo de jugadores formados en la Confederación hacia la AFA por razones obvias. “Se llevan a muchos jugadores nuestros por un tema de marketing. La atracción que genera hace que muchos talentos nuestros, principalmente en el ámbito metropolitano, se fuguen. Y no hay una ley que nos ampare. Si bien existe una ley nacional de Derecho Formativo, al ser dos federaciones separadas, nos impide a hacerla valer. Del otro lado se los llevan por muy poquito”, dice Avveduto.

Lino Echeverría, presidente de la Federación de Formosa, remarca también el federalismo de las competiciones de CAFS. Como ejemplo, señala el Torneo Argentino de Selecciones, en el cual participan representaciones de ciudades como Esquel, Formosa, Roque Sáenz Peña, o la ciudad de Mendoza (actual tetracampeón). “En el 2011, en Formosa se arrancó con un torneo federal que fue abarcando no solamente las provincias sino las ciudades. Tenemos una liga de 32 equipos, con una división de honor de 12 selecciones, y las categorías A y B de 10 cada una. En el congreso anual de este año, que se hizo en enero en Posadas, se estableció el calendario deportivo de todo el año. Formosa está encargada de organizar el torneo Copa de Oro del 8 al 15 de septiembre”, agrega.

En el año 2018, luego del auge del campeonato mundial de Futsal obtenido por el selccionado dependiente de la AFA en el torneo disputado en 2016, en Colombia, la institución que preside Claudio Tapia avanzó también en la creación de una Liga Nacional de Futsal, para ampliar su alcance al interior del país y disputarle terreno a la CAFS. Frente a esta novedad, Avvedutto y Etcheverría concuerdan sobre la importancia del torneo de selecciones como un producto atractivo y con un valor único por el alcance real a todo el país.

Otro torneo de la CAFS es el Nacional de Clubes, con ligas masculinas, femeninas, menores e infantiles, que se celebra en diferentes localidades del interior. En muchos casos, los jugadores deben cubrir los costos de alojamiento durante la disputa de los torneos, aunque la confederación gestiona acuerdos para otorgar descuentos con cadenas hoteleras. Etcheverría dice que “lo que nos diferencia de AFA es que ayudamos comprando toda la indumentaria deportiva para el jugador y los clubes. Nos resulta muy difícil competir en esto contra el poder adquisitivo, los medios y el apoyo de la prensa que tienen los equipos de AFA. El estado de Formosa cuando puede nos ayuda. Pero si no contamos con ayuda, con la comisión tenemos que trabajar, vendemos pollos, bingo, rifas, lo que se te ocurra”.

Francisco Correa, médico radicado en la ciudad misionera de Comandante Andresito, Misiones, es el kinesiólogo de la Selección Argentina y cuenta que durante la preparación de partidos durante los meses previos al Mundial no se dejó de lado la actividad social. “Concurrimos a escuelas, comunidades aborígenes, merenderos con chicos carenciados. Por ejemplo en Montecarlo, durante la concentración, visitamos todas las escuelas de la ciudad. En ese sentido la actividad de la selección es muy humana”, cuenta.

Consultado sobre estas actividades, Avveduto resume una relación intrínseca entre la actividad social y el origen del fútbol de salón, que no es fútbol en realidad, sino un deporte diferente con reglas inspiradas en el básquet, en el hockey sobre patines, el waterpolo y el handball, además de ser, junto al pato y el cestobol, una de las tres únicas disciplinas deportivas surgidas en Sudamérica. “El fútbol de salón es un deporte pobre, de los sin jeta -como digo yo-, de los olvidados de siempre. Pero con una organización a nivel nacional que debe ser la más federal de todas”.

En definitiva, el Mundial jugado en Montecarlo sirvió de excusa para mostrar una confederación alternativa, que existe hace tiempo con una historia rica, interesante y competitiva. Dice Etcheverría: “Ya hemos ganado antes un Mundial, en 1994, con dos formoseños. Aparte de ser una liga federal, es participativa e inclusiva: en Formosa, tenemos las mismas posibilidades que Buenos Aires y Mendoza. Ellos tienen una mejor estructura, pero a la hora de la verdad somos cinco contra cinco, somos deportistas que intentamos hacer lo mejor posible. A veces perdemos o ganamos, pero nunca está nada dicho hasta que se juega.” Más allá de las internas, al menos en futsal de Argentina puede festejar algún título. Y por partida doble.