«Adorni, Marra y yo podemos jugar juntos en la Legislatura»

Yamil Santoro, encabeza la lista de Unión Porteña Libertaria y en las elecciones del 18 de mayo busca reelegir su banca. Dice que no teme que su estrategia de márketing lo convierta en un candidato bizarro y propone prohibir los cartoneros y trapitos.

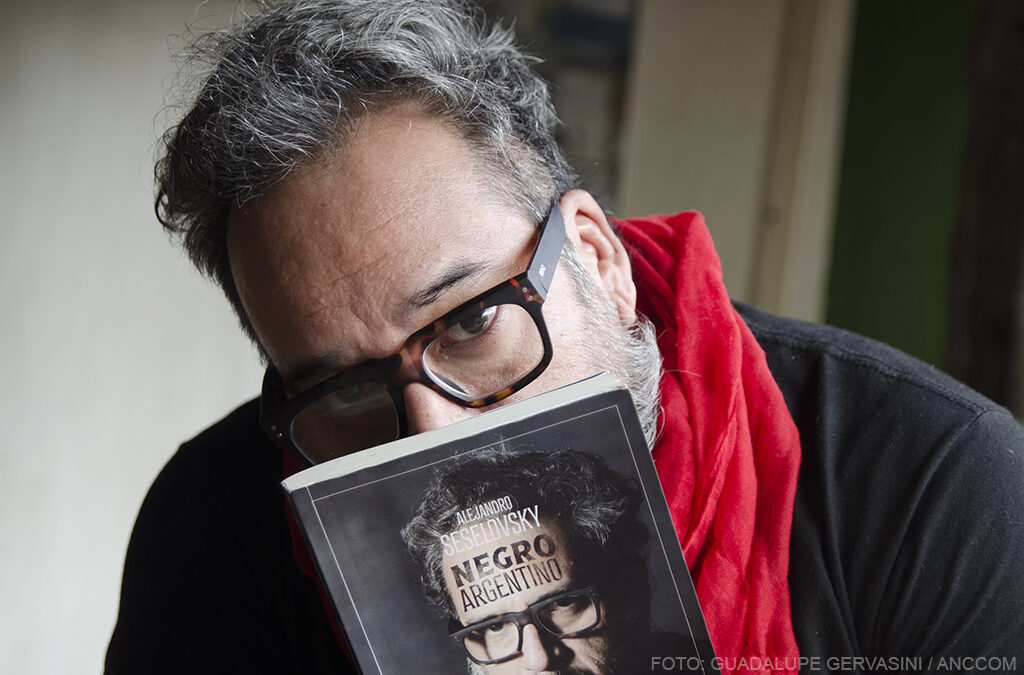

Yamil Santoro es legislador porteño, abogado y figura recurrente en redes sociales, donde combina consignas liberales, declaraciones provocadoras y estrategias de comunicación poco convencionales. En el último tiempo, su nombre volvió a circular tras haber anunciado que el primer candidato de la lista de su espacio “Unión Porteña Libertaria” sería su hermano Leandro -homónimo del candidato principal de Es Ahora Buenos Aires-, además de que el logo de su espacio era una mezcla de diferentes partidos políticos nacionales. Desde una posición opacada por la presencia de figuras políticas liberales más reconocidas, Santoro apuesta a instalarse con impacto mediático y una estética descontracturada, que él mismo reconoce como parte de una “provocación en el buen sentido”. En esta entrevista, Santoro explica su forma de hacer política, deja en claro sus aliados y opositores y explica qué lugar quiere ocupar en un panorama político donde, según dice, la visibilidad cotiza más que las formas.

Hace un tiempo hiciste un llamado abierto a personas que quieran formar parte de tu lista, ¿alguno logró integrarla?

Sí. Más de 200 personas se anotaron y, de hecho, uno de los candidatos que a mí más me gustan de mi lista salió de ahí: Leo Piccioli. Leo fue uno de los fundadores de Office Net, que después se convirtió en Staples en Argentina. Estamos hablando de un tipo número uno que se contactó por esa iniciativa, se anotó en el formulario y terminó en nuestra lista. Pero por fuera de los que entraron en la lista o no, a mí me sorprendió para bien que ante la decisión de abrir la participación política haya, en menos de una semana y sin pauta ni nada, 200 personas dispuestas a dar el paso para mejorar las cosas. Yo creo que ahí hay algo súper potente, que merece seguir explorándose.

¿Quiénes son los principales referentes de tu lista hoy?

Hace unos días presentamos la Unión Porteña Libertaria con la idea de dar a conocer a los candidatos. Me parece que lo interesante de nuestra lista es que somos mucho más que Yamil Santoro. Está Leo Piccioli que te hablé recién. Fishel Szlagen que es un rabino y doctor en Filosofía que tenemos en la quinta posición, que nos va a aportar mucho en cuestiones de bioética para discutir filosóficamente un montón de conceptos asociados a la cuestión pública. Luis Guisbert es un chico que vive en la Villa 31 de ascendencia boliviana, que no está ahí para decir “tengo un amigo negro”. Está ahí porque es un crack. El otro día discutía con uno y le decía “en la lista faltan candidatos marrones”. Pararse del lugar de la victimización es una mierda. Yo lo que sí tengo es un pibe crack que lo becó San Andrés, hizo la carrera y es un referente positivo para la comunidad desde ese lado. Yo creo que tenemos una lista que termina siendo un crisol súper interesante de historias y orígenes. Por ejemplo, yo vengo de los monoblocks de Lugano y tenemos gente que no tiene un mango y gente que tiene mucha guita. Ese es un gran diferencial de nuestra lista, que además se traduce en las propuestas.

En Instagram anunciaste que tenés más de cien proyectos…

Sí, proyectos de verdad, porque acá hay muchos que tienen bloques en la Legislatura o que son diputados hace cuatro años como Marra, pero que te proponen cosas como si recién ahora empezaran a ser diputados.

¿Cuáles son los principales problemas que tienen los porteños hoy?

Creo que hablar de los “porteños” me parece siempre una generalidad como medio infeliz. Sí te puedo decir que lo que encuentro en las recorridas que hago por la ciudad es inseguridad y malestar en el espacio público.

¿Hay olor a pis como dice Rodríguez Larreta?

El olor a pis estaba también con Horacio. Pero la mugre, el espacio público descuidado, la falta de mantenimiento adecuado, problemas de congestión de tránsito, donde aparte ahí entran cartoneros y trapitos también como fuente de desorden o malestar. El caos, los tachos de basura y la gente que revuelve y todo el quilombo que eso representa son problemas que se deben solucionar urgentemente. Pero también el riesgo de los arrebatos, el choreo de los celulares que es una epidemia en la ciudad… Eso hay forma de solucionarlo. Todos sabemos dónde los revenden en Once o en otros barrios.

¿Y cuál es, desde la herramienta legislativa, la manera de solucionar eso?

Lo voy a anunciar esta semana, así que no te voy a dar el spoiler.

Volviendo a los 100 proyectos, ¿tenés alguno que me puedas contar?

De los que puedo mencionar, ya está ingresado el proyecto para prohibir trapitos y cartoneros. Estamos por meter un proyecto para que la exención que hoy existe en la ciudad de Buenos Aires de Ingresos Brutos para profesionales graduados, se extienda a los que realizan tareas terciarias. Y ahora estoy negociando con el Gobierno para ver si logramos un proyecto superador para que las primeras categorías de las escalas del monotributo no paguen el impuesto de los Ingresos Brutos. Entonces generamos una exención generalizada por el nivel de ingresos.

¿En qué consiste el proyecto de los trapitos y cartoneros?

Prohibirlos. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, los cartoneros estuvieron prohibidos hasta el año 2003. Después el peronismo levantó la prohibición y todo lo que vino fue un proceso de tratar de regularizarlos como actividad laboral, pero yo creo que se pierde de vista de que genera externalidades negativas.

¿Y no creés que esa prohibición le quita a miles de personas su única fuente de trabajo?

Sí, mi diferencia con Marra, que los trata de fisuras, es que yo creo que son personas que todos los días se levantan para salir a laburar haciendo una tarea brutalmente ingrata como es empujar un carro para ir a revolver basura y poder poner un plato de comida arriba de la mesa de su familia. Para mí son héroes. Ahora, a partir de ahí, llevan adelante una tarea que lamentablemente perjudica al resto de Buenos Aires. Pero hoy la ciudad tiene suficientes herramientas para acompañarlos económicamente mientras tanto y cuenta con dispositivos de empleo como para acercarlos a un empleo formal de calidad, porque son 4.000 personas que demuestran que quieren trabajar. Después lo que tenemos que ver es cuáles son las aptitudes de cada uno y a qué tipo de empleo se los puede integrar.

¿Tu proyecto no contempla un programa de promoción de empleo?

No hace falta que lo haga. Ahí es donde creo que está bueno entender cuál es la diferencia entre el rol del Ejecutivo y el del Legislativo. Nosotros ya votamos cientos de miles de millones de pesos para el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. El Poder Ejecutivo tiene la plata para ayudar a esa gente. Vos como Poder Legislativo lo que decís es “esta actividad no”. Por supuesto que me importa y me ocupo, pero no es que voy a sacar una ley para darles empleo.

Hace unas semanas tu espacio político trascendió por haber publicado un logo muy similar al de otros partidos y por decir que el candidato principal de la lista iba a ser tu hermano Leandro. Unos días después aclaraste que era parte de una estrategia: ¿todo eso era para posicionarte en la discusión pública frente a otros candidatos más reconocidos?

Si. Y creo que fue exitoso. Por supuesto, que ese tipo de estrategias no están desprovistas ni de riesgo ni de costos, pero creo que el saldo fue netamente positivo teniendo en cuenta que es una candidatura que no corre con la ventaja de un acompañamiento de grandes estructuras y de grandes cantidades de dinero, sino que tenemos propuestas, trabajo, ideas, pero que eso implicaba tener la cancha inclinada con respecto a la fuerza con la que el resto de los actores salió a la cancha. Nosotros logramos, por un lado, instalar la candidatura y el espacio con mera fuerza, inteligencia y creatividad y, además, lograr un statement, porque al final del día lo que nosotros queríamos plantear es que hay dos Santoro, uno el de “Unión por la plata” o “el frente de chorros” o como lo quieran llamar y estamos nosotros. Y en ese contraste, creo que con el video donde anuncio que finalmente soy yo el candidato, pudimos marcar ese contraste en que no somos todos lo mismo.

¿No temés que con estas acciones tu figura se vuelva un poco bizarra?

Es un riesgo. Es probable que quizás el conocimiento haya aumentado y eso haya tenido algunos componentes negativos en algún segmento, pero mi principal riesgo en esta campaña es la invisibilización o la falta de conocimiento. Yo creo que los beneficios superan a los costos, pero también sería necio no reconocer que no a todo el mundo le gustó ni a todos les pareció una idea espectacular.

En tus redes tenés un perfil polémico, con títulos llamativos o resonantes ¿Se debe a que creés que tu electorado puede estar en los ciudadanos jóvenes o es tu forma de ser?

Soy bastante provocador en un buen sentido. Primero, como una suerte de definición política, yo no subestimo al electorado, entonces prefiero plantear ideas y conceptos complejos. Después hay un tema de estilo o de forma: que algo sea serio no quiere decir que no pueda ser divertido. Quiero plantear mi mensaje de una manera que capte la atención de las personas y los obligue a sacar la mirada un segundo de culos, gatitos y brownies para, por dos minutos, hablar de políticas públicas. Entonces, desde ese lugar a veces el disfraz, el título, el impacto o la provocación ayudan a captar la atención.

También contás con el antecedente de Javier Milei que, con un perfil polémico, logró posicionarse como una figura política.

Totalmente, pero creo que lo que permitió Milei es romper con la solemnidad impostada, porque el problema que yo tenía cuando hacía esto, mucho tiempo antes que Javier, es que estaba el eje tan corrido hacia lo solemne que caías en el lugar del ridículo. Lo que logró Milei fue, desde el ridículo, correr el eje de lo aceptable y por supuesto cosechó los beneficios de eso. Ponerme la capa turca, tener un Darth Vader en el escritorio o cuando fui con la remera de Star Wars a Crónica, son recursos pensados que apuntan a generar un anclaje, pero aparte es genuino. Una cosa es que vos seas un bodrio y que te pongas tipo (Horacio Rodríguez) Larreta en el meme ese de Hello Kitty y otra es cuando realmente sos eso en tu vida y lo único que haces es dejar de esconderlo.

Hoy hay una fragmentación en la derecha o la centro derecha con varios candidatos dispersados en diferentes listas ¿Creés que eso puede hacer que el peronismo logre un resultado que se le viene negando en la ciudad?

No, y ese es un error de lectura que se está esparciendo en parte motivado o impulsado por el PRO y por La Libertad Avanza. El peronismo va a sacar la misma cantidad de votos que sacó siempre. Entre 25 y 30 puntos. Pero esta además es una elección legislativa. Lo que hay que ver el día después de la elección es qué paquetes de bancas quedaron y qué coaliciones posibles pueden armarse. El no peronismo de la ciudad de Buenos Aires va a sacar más o menos el 70% de la votación. En este sentido, Adorni, Marra y yo podemos jugar como ya venimos funcionando, con cierto nivel de diálogo en la Legislatura.

Es decir que hoy hay diferencias que hacen que no puedan ir en la misma lista, pero en la práctica legislativa van a ir contra el peronismo.

Exacto, pero vamos a un caso práctico: por la intención de voto que tienen Adorni y Marra, los dos ya están adentro. El que está en el margen, que puede entrar o no, soy yo. Entonces, en realidad yo estoy compitiendo contra el cuarto de la lista de Adorni o el de marra, que nadie conoce.

¿Con qué resultado estarías contento?

Yo apunto a sacar la mayor cantidad de votos posibles, por supuesto que hay un criterio de subsistencia. De mínima, me gustaría que mi banca resulte reelecta. Pero voy a ir a una construcción de largo plazo. La gran ventaja que tengo con casi todos los candidatos es que soy una generación política posterior, si querés de la misma que Santoro y Marra. Pero después, competimos contra Adorni, Larreta, Lospenatto; gente que está de vuelta en la política. En ese sentido, hacer una elección donde yo salga jerarquizado, instalado y posicionado como uno de los tipos que se viene en la ciudad de Buenos Aires, es ganancia.