Caídos del mapa

Una investigación de ACIJ y el Observatorio Villero La Poderosa da cuenta que el 73% de los hogares de barrios populares no accede a servicios públicos básicos como agua y electricidad. Hacinamiento y contaminación, entre otros problemas.

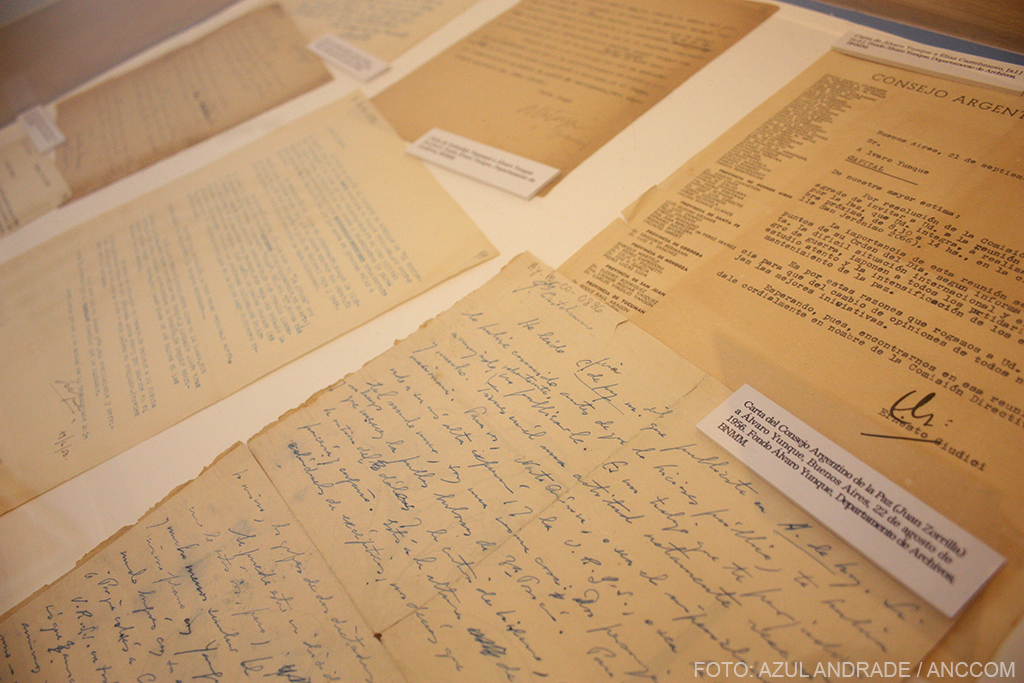

Merendero Tacitas Poderosas en el barrio San Blas, vecino a la Villa 21-24 en la zona sur de la ciudad.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en colaboración con el Observatorio Villero de La Poderosa, reveló los datos de su último informe realizado sobre las deficientes y precarias condiciones habitacionales de nueve barrios populares, ubicados en seis provincias de nuestro país. El objetivo de los investigadores fue visibilizar la urgencia estructural que los vecinos viven, contrastando esos hallazgos con los datos oficiales, y utilizar la información para intervenir en los barrios a través de políticas públicas. La investigación contó con la asistencia técnica del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, para elaborar diferentes herramientas de medición, y la participación de la Fundación Temas.

Los nueve barrios relevados fueron Villa 21-24 Zavaleta y Barrio Mugica por la Ciudad de Buenos Aires; Isla Maciel, Los Álamos II, en Quilmes, y Las Dalias, en Mar del Plata, Complejo Yapeyú, en Córdoba capital; Mendoza al Sur, en Corrientes; Virgen Desatanudos, en La Rioja; y Mirador de Ushuaia, ubicado en Tierra del Fuego. En total, la muestra alcanzó a 1.485 hogares y a 5.025 personas.

Desconectados

Los principales hallazgos demuestran que el acceso a los servicios públicos como luz y agua, está en una situación crítica: el 73% de las viviendas presenta condiciones precarias, con problemas de conexión, calidad o cantidad. Un 11% directamente no cuenta con ningún tipo de acceso a uno o más de los servicios. Es decir que existe un 83% de los recintos familiares que no cuenta con acceso adecuado. Por ejemplo, la mitad de los hogares relevados se conecta al agua de manera informal, esto significa que, si bien existe un acceso al recurso, no hay calidad en el suministro.

Catalina Marino, encargada de la revisión del estudio y coordinadora del Programa de Derecho a la Ciudad en ACIJ, explicó: “El hecho de que no existan conexiones formales implica que AYSA, que debería proveer el agua a toda la población, no pueda garantizar que el agua que sale de sus plantas llegue al barrio de manera segura, porque la conexión a través de la que arriba a la vivienda estuvo intervenida. Por lo tanto, no se puede garantizar ni la cantidad, ni que sea apta para el consumo humano”. Esto recarga a las familias con el costo de compra de agua embotellada para el día a día.

La muestra arrojó que el 64% de las viviendas presentan un riesgo alto y moderado en sus conexiones eléctricas, exponiendo a la población a posibles incendios, pérdida de electrodomésticos o incluso la muerte.

“A veces, las estadísticas y datos oficiales que miden el acceso a servicios públicos generales en el país dan porcentajes muy altos. Se afirma que el 90% de la población accede al recurso, pero el problema es que cuando lo medimos en los barrios populares, la forma en la que está construido el indicador no funciona de la misma manera. Porque quizás hay agua, pero no las 24 horas, o no es suficiente, o no en la calidad que deberías tenerla”, declaró Marino. Por ese motivo, el Instituto Gino Germani colaboró en la creación de herramientas para medir las condiciones específicas de los barrios populares.

Lo mismo sucede con el acceso al servicio eléctrico: el 63% de los hogares presenta conexiones eléctricas irregulares. Esto no solo demuestra un alto grado de informalidad, sino también de precariedad y riesgo.

Para medir esto último, los investigadores revisaron los componentes de las instalaciones domiciliarias y la existencia de dispositivos de protección de circuitos. La muestra arrojó que el 64% de las viviendas presentan un riesgo alto y moderado, exponiendo a la población a posibles incendios, pérdida de electrodomésticos o incluso la muerte.

El barrio de Los Álamos es el que mayor porcentaje de riesgo eléctrico presenta (82%), seguido de la Villa 21-24-Zavaleta con un 78%. Estos datos vuelven a confirmar lo que ACIJ viene denunciando hace más de una década: “Tenemos una causa hace 15 años en la 21-24 por el peligro eléctrico al que se ve sometida la población, por las fallas de las conexiones que tienen que ver no solo con la conexión informal de las viviendas, sino por la falta de provisión del servicio al barrio en cantidades suficientes. Es un juicio que ganamos y que está en proceso de una muy lenta ejecución. Si bien hay un reconocimiento de la responsabilidad estatal sobre este problema, no se ha solucionado hasta ahora”, reveló Marino.

Falta asfalto y falta tiempo

El hacinamiento es otro indicador alarmante, puesto que el 50,2% de las viviendas, presenta entre dos y tres personas por cuarto, mientras que el 10,7% muestra un nivel más crítico de más de tres personas por habitación. El informe afirma que estas cifras son notablemente más elevadas y en ocasiones duplican los últimos promedios nacionales del INDEC, que afirman un 20% de hacinamiento, y 5% de hacinamiento crítico. Esto teniendo en cuenta que son mas de cinco millones las personas que habitan alrededor de 6.000 barrios populares en todo el país.

Otra gran problemática estructural reside en la falta de planificación urbana de los barrios. Solo un 27% de los domicilios se encuentra en calles asfaltadas, mientras que el 46% está situado en calles de tierra, como también existen barrios en los que predominan los pasillos o calles mejoradas. La ausencia de calles, asfalto y alumbrado público son obstáculos para el desenvolvimiento en la vida cotidiana. Este también es el caso del transporte en las zonas estudiadas: el 30% de las personas declaró tardar más de una hora en llegar a su lugar de trabajo, y un 10% demora más de dos horas.

Diego Mora, autor de la investigación por parte de La Poderosa y vecino de la Villa 21-24, explicó que esto refleja otra dimensión de la pobreza: la falta de tiempo que los habitantes del territorio poseen para dedicarse a otras actividades que no sean laborales. “El tiempo que la gente demora en llegar es muy claro. El caso de Los Álamos, da cuenta de que esa integración urbana no existe. Del barrio, en remís, a la parada de colectivo, y del colectivo al centro de La Matanza, para tomar otro transporte que permita llegar a la Capital; son dos horas para llegar a cualquier parte, es inescapable”, describió.

Si bien el traslado en general a centros de salud mejora en el total del estudio con un 75% que demora menos de una hora, en Los Álamos esta situación sigue siendo especialmente difícil, ya que el 70% en este barrio viaja más de sesenta minutos. La relevancia de estos datos se sostiene ya que solo el 18% del total relevado posee cobertura sanitaria, y el 13% de los hogares reportó incluir al menos una persona con discapacidad.

La basura como compañía

El reporte también incluyó datos sumamente interesantes en cuanto al enfoque socioambiental, destacando que el 90% de las residencias enfrenta un alto riesgo ambiental, ya sea por cercanía a fuentes de contaminación como arroyos, riachuelos y basurales, o presencia de plagas y acumulación de basura en los alrededores de la casa. La muestra es contundente: 49% está cerca de agua contaminada y 29% junto a basurales. A pesar de las falencias estructurales de los barrios, aquellos problemas son percibidos como uno de los problemas más importantes por el 30% de los vecinos encuestados.

En medio de procesos de desfinanciación de políticas clave para mejorar estos barrios, los investigadores consideran urgente la producción de información precisa que describa la forma en la que los sectores más vulnerables se ven afectados. “La intervención del Estado es necesaria, estos barrios no pueden transformarse a fuerza de inversión individual porque están en una situación de pobreza estructural”, afirmó Mora. “La información es necesaria para evaluar qué tipo de intervención tiene sentido, porque da resultados y cambia la vida de las personas”, dijo, y concluye: “Hacemos esto para disputar la agenda pública y concluir en políticas públicas que cambien las condiciones para vivir dignamente. No lo hacemos por otros, lo hacemos porque son nuestras vidas, nuestros barrios”.