Lo viejo funciona

Se presentaron en la Biblioteca Nacional tres nuevos libros de la colección Las Antiguas, Primeras Escritoras Argentinas, un repertorio compuesto por títulos de escritoras nacidas en nuestro país en siglo XIX y prologados por investigadoras contemporáneas

La colección Las Antiguas, Primeras Escritoras Argentinas surgió en 2011 de la mano de su actual directora, Mariana Docampo, y la editora de Buena Vista, Daniela Mac Auliffe, con la idea de recopilar diferentes obras pertenecientes a escritoras argentinas nacidas en el siglo XIX. “Empezamos a pensar qué títulos podíamos publicar. Al principio queríamos editar a las autoras más conocidas. Sin embargo, sabíamos que había otras que no lo eran tanto. Y estas son las que hasta ahora seguimos publicando”, mencionó Docampo en diálogo con ANCCOM. Desde entonces, el proyecto “nunca se pausó, pero hasta el año pasado estábamos más tranquilas. Entre 2024 y 2025, publicamos seis libros. Tuvimos un caudal nuevo que la revitalizó”, agregó la directora.

Esta revitalización se debe a que, además, los libros cuentan con prólogos que ahora son realizados por diversas investigadoras e intelectuales argentinas y estudiosas de estas autoras. La búsqueda en esto es poder generar que ambas generaciones de mujeres dialoguen. “Antes, la idea de los prólogos era que estuvieran hechos por narradoras argentinas contemporáneas que no conocían a las autoras. Les dábamos el libro y escribían una nota según cómo se sintieran interpeladas”, explayó Docampo al respecto. Sin embargo, continuó, hoy es diferente: “Ahora ellas son las que se contactan con nosotras, son las que nos traen los libros. Eso le dio un giro a la colección en los últimos libros”.

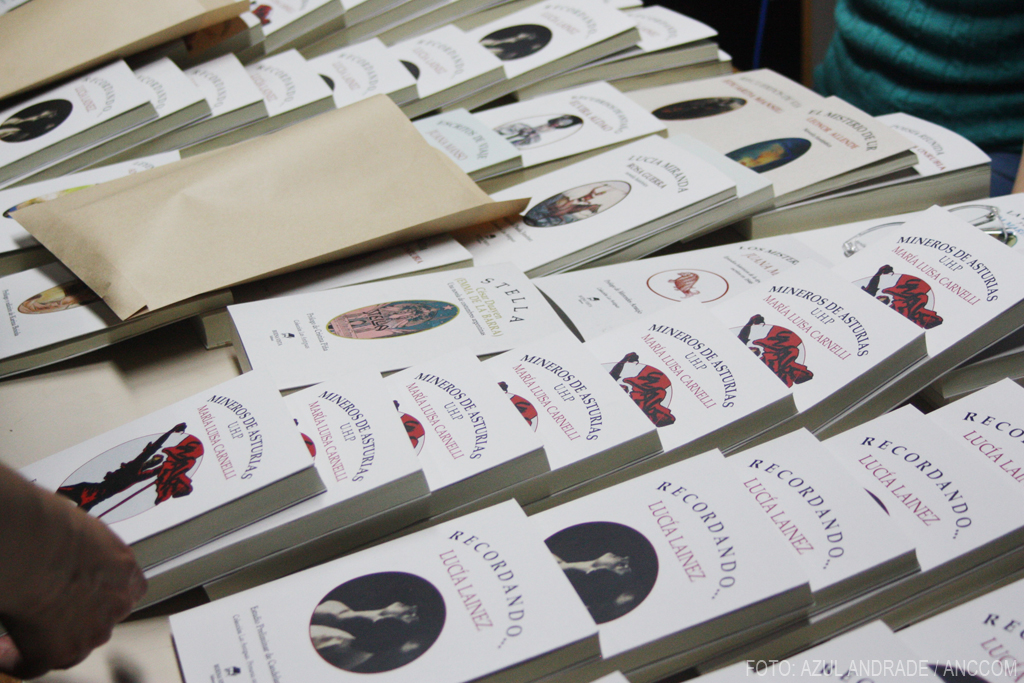

Este viernes 16 de mayo en la Sala Augusto Raúl Cortázar de la Biblioteca Nacional se llevó a cabo la presentación de tres nueva obras que integran dicha colección: Recordando de Lucía Láinez, prologada por Candelaria de Olmos; Fantasías de Raimunda Torres y Quiroga, título que cuenta con el estudio preliminar de Sandra Gasparini y un estudio crítico de María Vincens; y Mineros de Asturias de María Luisa Carnelli, prologado por Florencia Abbate.

El primero de ellos, Recordando, es a la vez un libro de viaje y un libro de memorias que recoge las experiencias de la misma Lucía como viajera y habitante de París entre 1923 y 1926. “Por momentos son impresiones que ella va tomando de los lugares que va visitando; por momentos tiene tono de un diario; por momentos tiene tono de un libro de memorias. Es un libro bastante híbrido y descentrado, ella se corre de los lugares típicos que la puedan encasillar”, explicó su prologuista quien además es investigadora y profesora de la carrera de Letras en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). De Olmos, durante su exposición, contó que el descubrimiento de esta mujer se dio por casualidad mientras investigaba la vida de su hijo, el escritor argentino Manuel Mujica Láinez, cuando vio los ejemplares del libro en un estante de su escritorio. “No esperaba encontrarme con que él tenía una mamá escritora. Fue una muy buena noticia porque además el texto es precioso”, comentó la docente de la UNC.

La autora de Fantasías, en cambio, mezcla las ficciones de horror, las gacetillas joco-satíricas y su faceta de feminista emancipista para hablar desde lo macabro sobre la violencia patriarcal, la sociedad porteña y la lucha de derechos femeninos. Sandra Gasparini, doctora en el área de Literatura de la Universidad de Buenos Aires y escritora del prólogo de este libro, destacó un aspecto de la escritura de Torres y Quiroga: “Lo interesante de estas ficciones es que los tropos góticos que utiliza tienen que ver con los tropos góticos globales, pero tienen un gusto muy local. Tienen que ver con crímenes que son comentados por la prensa pero desfigurados”. Y añadió: “Yo me preguntaba en el prólogo si tanta fantasía no era para contrarrestar tanto horror”.

Finalmente, el tercer título, Mineros de Asturias, relata el llamado a la huelga general que se replicó por toda España debido al triunfo de la derecha en las elecciones y al retroceso que ocurrió en aquel país con el ingreso de representantes fascistas en el gobierno. Una huelga que logró tomar el control de toda la región por unos cuantos días, pero que luego fue reprimida a través del bombardeo a la población: “Por un lado, tiene un valor literario porque es una escritura muy poética. Por el otro, tiene un valor documental porque es una escritora latinoamericana en medio de una insurrección fallida que se entiende como la antesala de la guerra civil española donde se ven los métodos contrainsurgentes que va a usar luego el franquismo para reprimir”, sostuvo su prologuista Florencia Abbate, quien también se desarrolla como escritora, investigadora y periodista.

A la vez, remarcó la importancia de una mujer como Carnelli: “Es reivindicable cómo se comprometió y entendió que era un momento en que su escritura tenía que colaborar como un aporte colectivo de algo que la trascendía. Quiero rescatar su audacia. Son épocas en donde la audacia nos tiene que iluminar”.

Las tres autoras retomadas en esta colección (Láinez, Torres y Quiroga y Carnelli) fueron escritoras olvidadas o borradas tanto por la historia como por su mismo entorno, pero que esta colección busca reconocer. “Ellas estaban, tenían, circulaban. Después, muchas de ellas cayeron en el olvido o las silenciaron. Por ello siempre es interesante conocer su entorno además de su escritura. Lo que pasaba alrededor de ellas, lo difícil que era ese contexto”, acompañó Mariana Docampo. Al mismo tiempo, Abbate acentuó la importancia de conocer a aquellas mujeres que marcan nuestras subjetividades, que estuvieron presentes y lo siguen estando: “Puede ser que por los cambios políticos o los cambios de gobiernos los movimientos pasen de la visibilidad a la invisibilidad, pero de alguna manera los efectos subjetivos que van dejando en la gente y en las generaciones que vivieron en un momento de efervescencia de estas cosas no se borran”.

Por ello, Candelaria de Olmos remarcó también la importancia de esta colección y de sus creadoras: “Destaco el trabajo que hacen Daniela y Mariana desde hace 14 años rescatando autoras mujeres que no han tenido el protagonismo esperable, un poco porque era un campo literario liderado por figuras masculinas”.