El colectivo del pueblo

La Mutual Primavera impulsa una propuesta de transporte comunitario en Cuartel V, Moreno: La Hornera, una experiencia colectiva que busca garantizar a movilizarse en un territorio históricamente relegado. Agresiones de empresas privadas.

Rodeada de grandes parques industriales, en los límites de Moreno con José C. Paz, se ubica Cuartel V, una zona de perfil rural donde acceder al transporte público es un problema de todos los días. Frente a esa realidad, un grupo de vecinos decidió organizarse y recuperar una tradición barrial. Así nació La Hornera, el transporte solidario del barrio.

“Históricamente Cuartel V contó con un transporte comunitario que empezó en 1990, llamado El Colmenar. Después, en 2002, hicimos la experiencia de la Mutual Primavera del lado de José C. Paz. Ese proyecto quedó calado en los huesos del barrio”, recuerda Sonia Mendoza, presidenta de la mutual.

En Moreno, el servicio de colectivos se encuentra monopolizado por la empresa La Perlita desde hace más de veinte años. Otras líneas pasan por el partido, pero son de media distancia y no ingresan a los barrios. Con el crecimiento población, especialmente en las zonas alejadas del centro, esta situación se ha convertido en problemática: al ser la única línea habilitada, si ellos deciden no entrar por temas como inseguridad o las condiciones de las calles, los vecinos se quedan sin transporte y deben caminar varias cuadras hasta llegar a las rutas o avenidas donde las líneas son más frecuente. En los últimos diez años, la población de Cuartel V creció un 66%, pasando de 48 mil habitantes a alrededor de 80 mil según el CENSO 2022. Sin embargo, el transporte no acompañó ese crecimiento.

Solidaridad en marcha

La Hornera conecta principalmente el barrio Los Hornos con el centro de Moreno. Allí viven unas treinta cuadras de familias en su mayoría migrantes. ‘’Las compañeras que trabajan hace varios años en el barrio y ayudaron a construirlo, venían pidiéndole a la Línea 365, Metropol, que entre por la calle Richieri. Un día dijeron, ¿y por qué no volvemos a hacer el servicio de transporte que históricamente existió en Cuartel V? Entonces nos convocaron y nos largamos a laburar. Las organizaciones sociales somos así: si hay una necesidad, nace el derecho y nace el trabajo. Todo a pulmón. No somos empresarios. ‘’

El servicio funciona bajo la figura de transporte privado de pasajeros y solo puede ser utilizado por quienes sean socios de la mutual abonando una cuota mensual de mil pesos más novecientos pesos por cada viaje. En cada recorrido, el chofer va acompañado por una vocera que registra a los pasajeros e informa a quienes deseen asociarse. El sistema de cobro es digital mediante el escaneo de un código QR que puede pagarse con tarjeta o celular, aunque también se acepta efectivo. Si bien cuentan con un instagram, su manera de difusión es el boca en boca y el reparto de volantes en la zona. Hoy ya tienen registro de 1.200 socios que acceden tanto al transporte como a todos los servicios ofrecidos por la mutual.

La iniciativa no solo garantiza un transporte donde antes no lo había, también abre una puerta laboral en tiempos de crisis. ‘’Nosotros lo que estamos haciendo es generar trabajo contradictoriamente a la situación del país actual, que cierran pymes, ahogan a todos los empresarios, no dejan trabajar. Hay choferes que vienen con su propio colectivo y te dicen: ‘¿Sabés cuánto hace que estoy sin trabajo?’, porque ya por la edad no los toman, no son gente grande, pero al sistema ya no le servís si tenés más de cincuenta’’.

Palos en la rueda

A pesar de contar con toda la documentación y habilitaciones correspondientes, desde el inicio los vecinos tuvieron que enfrentarse con los intereses de las grandes empresas: ’“El día que íbamos a largar, la Metropol puso el servicio por la zona después de años de negarse a entrar. Metieron cincuenta colectivos contra tres nuestros. Nos amedrentaron con seguridad privada y matones en las esquinas. Ese día tuvimos que parar porque no nos daba la seguridad. Al otro día volvimos pero hicimos promoción, llevamos a los chicos a la escuela, les contamos a los vecinos y los vecinos que se empezaron a asociar. Tuvimos muchos tropiezos, se nos rompieron los colectivos, nos arreglaron algunas calles pero la Metropol las rompió otra vez. La competencia es demasiado dispareja, pero acá seguimos luchando y tenemos muchos compañeros que siguen apostando, porque realmente para hacer esto tenés que ser un compañero que entienda y que apueste al proyecto’’, atestigua Mendoza.

Al momento de realización de esta entrevista en el predio donde se guardan los colectivos, a las orillas de la ruta provincial N°24, una de las unidades que iniciaba su recorrido ese mismo día estaba siendo inspeccionada por la Secretaría de Transporte Municipal. ‘’Lo que estamos haciendo es con mucho esfuerzo. Vos ves que las unidades son inspeccionadas, son pedidos todas las reglamentaciones que tienen que cumplir. Acá no estamos hablando ni de colectivos truchos ni nada de eso’’.

Con respecto a la relación con el municipio, Mendoza comenta: “Hubo predisposición desde el inicio, de hecho, ellos mismos envían las inspecciones acá. Fuimos a hablar con el jefe de tránsito y nos dijo: ‘Mirá, mientras ustedes cumplan con todos los papeles, vamos a tener la mejor predisposición para que esto avance’”.

Incluso, la propuesta se articula con el proyecto impulsado por la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien durante la campaña legislativa presentó como la discusión acerca concesión del transporte público a la empresa La Perlita, cuya licitación vence en 2026. “El transporte en Moreno puede ser mucho mejor, puede no tener una sola empresa. Puede tener más unidades para que todas y todos viajemos mejor”, declaró Fernández en aquel spot. Sobre este punto, Mendoza opina: “Esta es una lucha que también asumimos como propia. Cuando Mariel se enteró de nuestro proyecto nos dijo: ‘Esto nos viene perfecto, porque lo que yo intento es terminar con este monopolio y darle la posibilidad a otras empresas o asociaciones como ustedes’”.

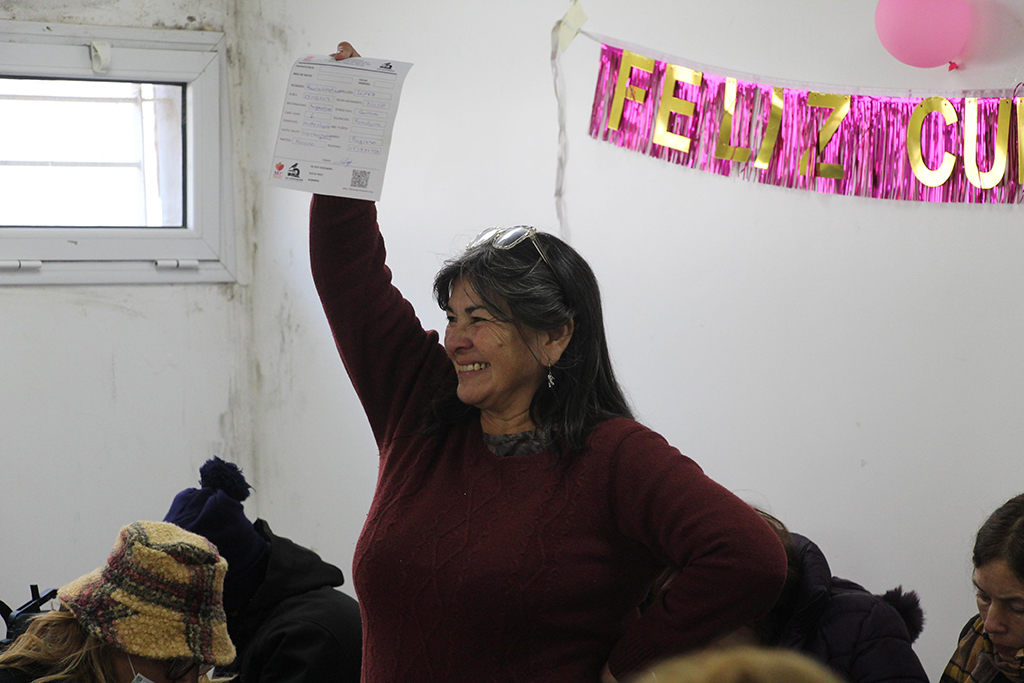

Sonia Mendoza, presidenta de la mutual La Hornera.

Un camino por recorrer

Actualmente La Hornera cuenta con cuatro colectivos pero tienen la expectativa de llegar a diez unidades antes de fin de año ‘’para que pueda haber un servicio mucho mejor, porque si no también la gente nos espera cuarenta minutos, una hora, pero no es justo, pero eso significa el aguante que está haciendo el barrio. Son varios barrios que están aislados acá, porque cuando llueve quedan totalmente aislados. Ahora somos los únicos que hacemos ese recorrido hasta Los Hornos’’.

Si bien en los últimos años Cuartel V ha accedido a mayores servicios y derechos, un transporte público digno que no deje a toda una comunidad a pie continúa siendo una lucha. “Buscamos que nos apoyen, que entiendan que esto no es fácil porque no somos empresarios, somos trabajadores. Que apoyen este esfuerzo y la puesta en marcha de un servicio tan importante y necesario para la comunidad’’, concluye Mendoza.