Los animales verdes no son un chiste

Las cianobacterias pueden producir toxinas que traen severas consecuencias en la salud de humanos y animales mucho menos simpáticas que el cambio de coloración que se dio en carpinchos, vacas y demás que circularon como memes. ¿Qué puede hacer el Estado para mitigar el problema?

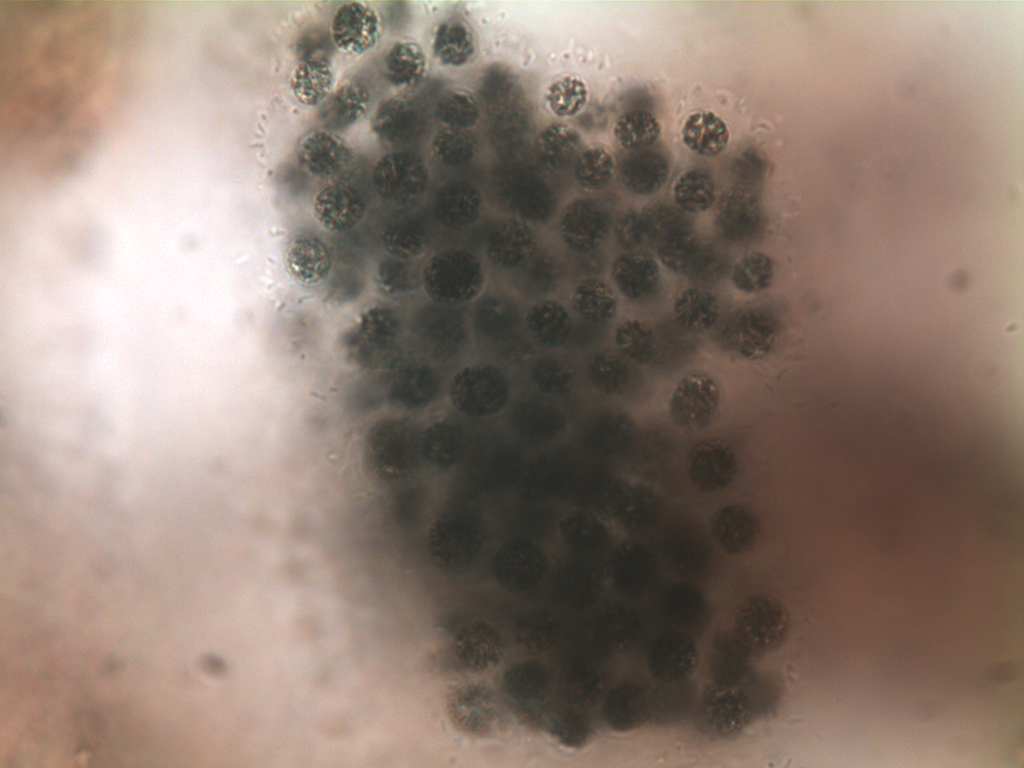

Hace unas semanas circularon imágenes de carpinchos cubiertos por un manto verde brillante en el Río Uruguay, Entre Ríos. Más allá de lo llamativo de la escena, este fenómeno no es nuevo. Las cianobacterias que pintaron a los roedores son organismos fotosintéticos de larga historia: fueron las primeras productoras de oxígeno en la Tierra, viven en la superficie del agua y están adaptadas a casi todos los ambientes, desde lagos helados hasta ríos y termas. Su nombre significa “bacterias azuladas”

Sin embargo, hay cepas que pueden producir toxinas peligrosas para los seres vivos, llamadas “cianotoxinas”. Las más frecuentes y abundantes son las “microcistinas”, tóxicas para el hígado, y las “saxitoxinas”, que pueden dañar el sistema nervioso. Según la especialista en limnología Inés O’Farrell, “pueden tener distintos efectos que pueden llegar al cáncer, entre otras enfermedades, dependiendo del tipo de exposición, aguda o crónica”.

En los últimos años, las floraciones de cianobacterias en ríos y lagunas de Argentina están en aumento. Lo novedoso es que actualmente han llegado hasta el sur de Argentina, algo que antes no ocurría. Hay varias causas que favorecen su proliferación: el incremento de nitrógeno y fósforo en el agua, generado por la falta de regulación en el uso de agroquímicos y el vertido de cloacas sin tratar, el calentamiento global y el represamiento de los ríos, que limita la circulación del agua. “Mientras no se frene esto, las floraciones van a seguir”, advirtió O’Farrell.

Un riesgo para la salud

Las cianotoxinas pueden afectar a animales como carpinchos o vacas que viven cerca de lagunas o ríos, los peces que los habitan, las aves que se alimentan de esos peces, mascotas que beben agua de río o, incluso, a personas que se toman un baño en aguas contaminadas, sobre todo niños pequeños. En los últimos años, en Argentina se registraron casos de intoxicaciones graves en humanos. Por un lado, un adulto que practicaba deportes acuáticos en Salto Grande sufrió alteraciones hepáticas por exponerse a zonas contaminadas. También una niña de veinte meses tuvo que recibir un trasplante de hígado tras sumergirse en el Río de la Plata. «Cuanto más pequeño es el organismo, más vulnerable es al efecto de las cianotoxinas», explicó O’Farrell.

En ciudades sin acceso a agua potable segura, como algunas del Chaco, Santiago del Estero y el Delta del Tigre, la presencia de cianotoxinas representa un grave problema de salud pública. Según Iribarren, poblador del Delta de Tigre y doctor en Ciencias Biológicas (UBA), en el último brote de 2022 muchas tomas de agua del conurbano bonaerense fueron afectadas. “En las islas del Tigre usamos el agua para bañarnos, limpiar, regar las huertas, lavar los platos, darle agua a los animales. Y puede intoxicar a todos por igual, ya sea ingiriendo alimentos de la huerta o por alergias en la piel».

Cloacas al río y falta de regulación

A pesar de su peligrosidad, Argentina no cuenta con regulaciones específicas sobre los niveles de cianotoxinas en el agua. Según O’Farrell, muchas cepas presentes actualmente en el Río Uruguay son altamente tóxicas. «Muchísimas veces la toxicidad está por encima de los niveles de alerta de la OMS. En Argentina no tenemos normativas ni organismos oficiales que regulen la peligrosidad de las cianobacterias».

En la Ciudad de Buenos Aires, las cloacas son vertidas directamente en el Río de la Plata, arrojando grandes cantidades de nitrógeno y fósforo al agua, que alimenta a las cianobacterias. Los desechos cloacales son residuos de los baños o cocinas con gran cantidad de materia orgánica rica en carbono, nitrógeno y fósforo. Además, estos desechos contienen compuestos con fósforo, como los detergentes, o insumos químicos usados en plazas o jardines.

“Este aumento de nitrógeno y fósforo es la condición básica para que se dé un aumento excesivo de biomasa de cianobacterias y se llegue a la floración”, explica O’Farrell. En general, el aumento de cianobacterias conlleva un aumento en la concentración de las cianotoxinas.

Mientras tanto, las poblaciones más vulnerables son las más expuestas a esta contaminación. Muchas comunidades deben potabilizar su propia agua con recursos precarios, lo que implica un aumento del costo para quienes dependen de fuentes naturales para el consumo diario.

Por ejemplo, en las islas de Tigre no hay agua corriente como en la ciudad. Los habitantes suelen recolectar agua de lluvia que cae por sus techos hacia canaletas, con filtros para su consumo. Pero la situación se agravó en el último año. «Hasta el cambio de gobierno de Milei, AySA tenía una política de distribución de agua potable en una lancha para los pobladores. “Pero hace un año perdimos ese derecho, que habíamos alcanzado con el reclamo social», denunció Iribarren. Ahora, deben transportar agua potable desde el continente, exponiéndose a riesgos como la contaminación del plástico al sol.

Un reclamo silenciado

El problema de las cianobacterias tiene solución, pero requiere medidas urgentes. Como explicó O’Farrell, la clave es reducir la entrada de nitrógeno y fósforo en el agua: «Necesitamos plantas de tratamiento de desechos cloacales. No puede ser que en Buenos Aires, con 11 millones de habitantes, la cloaca se vierta en el río. Es un reclamo que venimos haciendo con el Ministerio de Salud de Nación, pero no hubo respuesta”.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires desarrolló un Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, que cuenta con un sistema de alerta temprana de concentraciones de este tipo de microorganismos en ecosistemas acuáticos. Este medidor permite que, al menos, la población pueda estar informada de si es conveniente utilizar el agua para uso diario, dependiendo de la zona.

El impacto de la contaminación va más allá de los brotes actuales. Iribarren advirtió que a largo plazo incluso podría haber casos de cáncer de hígado en poblaciones expuestas a cianotoxinas en el agua sin saberlo. “Es muy injusto que niños y niñas que viven en Tigre no tengan acceso a agua potable. El Estado tiene que garantizar este derecho”, sostuvo Iribarren.

Los carpinchos pintados de verde-azul fosforescente (no esperanza) en las redes pueden asombrar, pero no se viralizan las imágenes de las cianobacterias intoxicando nuestras pieles, hígados, sistemas nerviosos o mascotas. Si los gobiernos no toman medidas de regulación y medición de toxinas en nuestras aguas, las floraciones de cianobacterias tóxicas seguirán expandiéndose en Argentina, afectando la biodiversidad, la salud pública y la calidad de nuestra agua.