«Los mataron para tapar mafiosos»

“En cumplimiento del deber: Iron Mountain, el incendio” se estrenará el próximo 9 de febrero en el cine Gaumont. La película muestra la historia oculta detrás del fuego, vinculado al lavado de dinero, paraísos fiscales y una red de corrupción que permanece sin condena, con pruebas y documentos inéditos.

El próximo 9 de febrero se presentará en Argentina el documental ”En cumplimiento del deber: Iron Mountain, el incendio”, en el cine Gaumont. Una coproducción de INCAA y la Universidad Nacional de Quilmes, sobre los sucesos del 5 de febrero del 2014, en el siniestro del depósito de la firma Iron Mountain en Barracas, donde se produjo un derrumbe que terminó con la vida de siete bomberos y dos miembros de defensa civil. El film devela la historia oculta detrás del fuego, relacionado al lavado de dinero a escala global y una red de corrupción que permanece sin condena, con pruebas y documentos nunca antes mostrados.

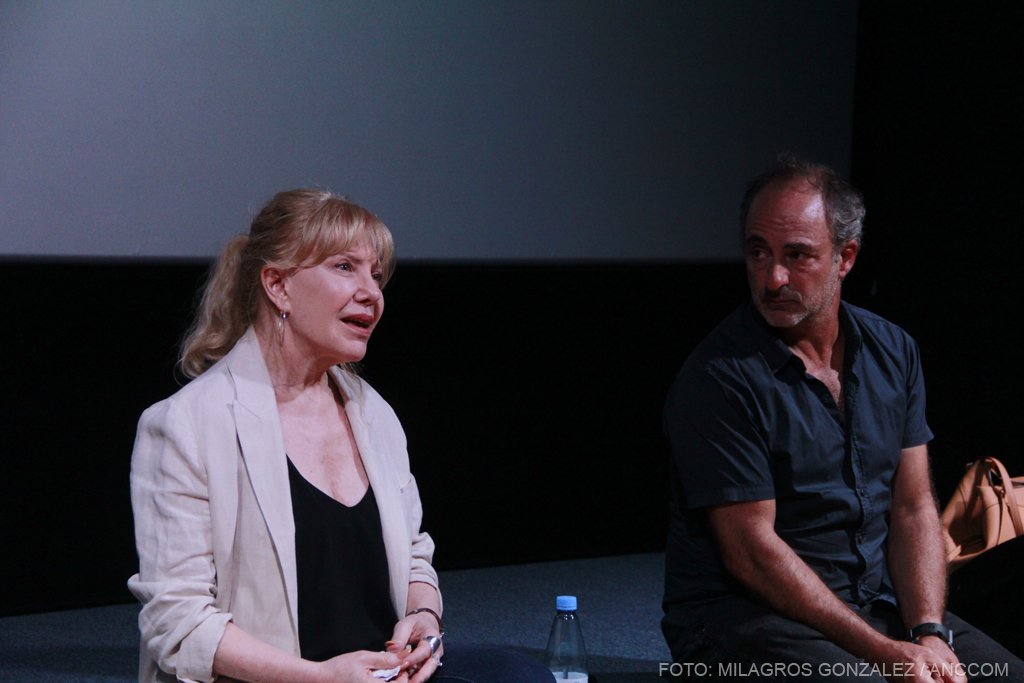

Dirigida por Jorge Gaggero, la película dura 68 minutos y cuenta con la voz de la actriz Cecilia Roth en la narración de los hechos. El proyecto retoma lo sucedido y da a conocer el testimonio en la voz propia de familiares de víctimas del incendio. Fue producido por el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés y la investigación estuvo a cargo de su hijo, el legislador porteño del FdT Juan Manuel Valdés, el periodista de El Destape Ari Lijalad y su colega especializado en economía Pablo Waisberg. En diálogo con ANCCOM, Gaggero señala “Fuimos con cámara en mano a acompañar los peritajes desde el 2016 y comenzamos con el trabajo de investigación”. En el documental se pueden observar tomas aéreas del incendio brindadas por C5N, material de archivo de Telefé y de la Policía Federal. La hipótesis de que el fuego se originó accidentalmente fue confrontada rápidamente por los primeros indicios y testimonios de los sobrevivientes. El historial de Iron Mountain confirma que ya había sufrido siniestros en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Italia: en cinco de esos casos fue demostrada su intencionalidad. Veintinueve empresas investigadas por lavado de dinero guardaban sus archivos bancarios en el depósito siniestrado, entre ellas, la misma Iron Mountain. Las primeras pericias confirmaron que el fuego había sido intencional. Mientras que la empresa, beneficiada con una excepción impositiva, no contaba con la habilitación adecuada y los expedientes permanecen desaparecidos.

En cumplimiento del deber, se presentó de forma internacional en la sección Latinoamérica en Perspectiva del 43º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana que tuvo lugar del 1 al 11 de diciembre del 2022 y contó con la presencia del director y del productor. La película fue seleccionada entre más de dos mil y la función estuvo acompañada por bomberos de la ciudad de La Habana. En el circuito internacional se prevé recorrer los distintos países de Latinoamérica para la exposición de una historia que merece ser difundida. Jorge Gaggero comenta que fue un espacio importante para hacer llegar la película y también para conocer otras historias de bomberos caídos. Además, el director señala que la proyección tuvo un clima emotivo y una buena recepción, dado que coincidió con un hecho desafortunado en el último tiempo, donde un rayo hizo explotar un destacamento de los bomberos de Cuba.

En este sentido, destaca que la película busca “ser un instrumento para contar una historia, ponerse al servicio de esto, para generar memoria. El documental recorre la lucha de los familiares de las víctimas y el pedido de justicia, donde se enfrentan a intereses muy fuertes, y pregunta: ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Quiénes quieren ocultar esta información?” Además, remarca la importancia de la reflexión en relación al contexto político actual: “Es un momento, también, para reflexionar sobre lo que queremos como país y como sociedad”.

“¿Qué escondían esas cajas siniestradas? ¿Qué responsabilidades tuvieron en el hecho el poder político y qué relaciones tenía con las empresas involucradas?”, son las preguntas que resuenan en El cumplimiento del deber. La actriz, Cecilia Roth subraya:

“Esto afectó de manera irremediable y definitiva a mucha gente. Y está bueno que con el documental afecte a más. Es la única manera que tenemos posible de que la justicia tenga más miradas encima. Para generar memoria y que esto no vuelva a pasar”; y, agrega: “Es muy fuerte, la profundidad con la que está contado, los datos precisos que desconocía la relación con otros Iron Mountains en el mundo. El gran hecho de todos estos incendios y lo que supone para todos nosotros, que haya pasado lo que pasó. El trabajo con los familiares, llevaba a un relato emocional”. Por su parte, el director destacó especialmente el fuerte compromiso de la actriz en todo momento para la difusión de la obra y la historia en sí.

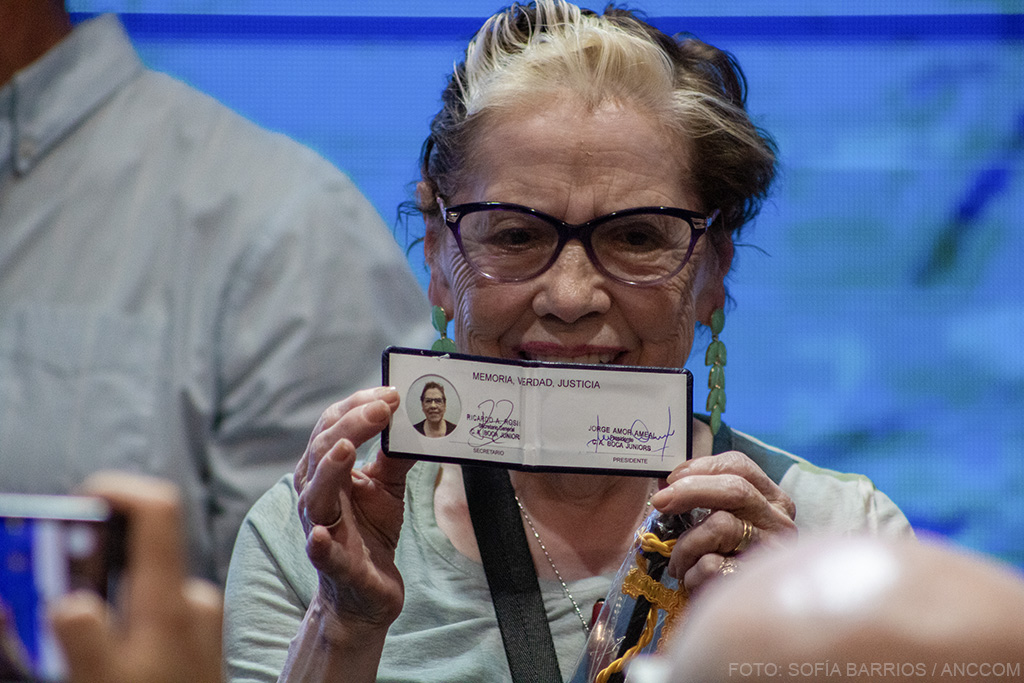

Como se indicó, la compañía dedicada al almacenamiento de archivos bancarios de grandes empresas y corporaciones, ya había sufrido siniestros en donde fue demostrada su intencionalidad. En el caso de Argentina, las primeras pericias confirmaron que el fuego había sido intencional. En diálogo con ANCCOM, Liliana Barricola, hermana de Pedro Barricola, uno de los rescatistas fallecidos afirma que: “Era muy sospechoso que en tan poco tiempo cobrara tanta magnitud el incendio, por eso se descubre la intencionalidad del hecho, donde se estima que se colocaron focos ígneos, justo un día antes de que la UIF (Unidad de Información Financiera) se acercara a realizar una inspección por lavado de dinero. Nosotros fuimos un mes después de lo sucedido y todavía salía humo”.

Pedro Barricola era rescatista de Defensa Civil, asistió a los bomberos en los incendios. Liliana explica: “En la primera línea de fuego están los bomberos y los rescatistas están atrás asistiendo, ayudando, sacando heridos, pero no como pasó en ese momento, que estaban todos en la primera línea de fuego. Ellos pensaban que había gente adentro y buscaban salvar vidas. Nadie les dijo que eran sólo papeles de empresas que estaban fundiendo el país, que no había personas adentro. Algunos vecinos nos dijeron que la alarma de incendio sonó seis veces, algunos cuatro y que la apagaban. Quiénes llamaron a los bomberos fueron los mismos vecinos. Actualmente, el cuidador del depósito está prófugo, pero nadie lo busca, porque no les interesa”.

En este sentido, Barricola señaló la importancia de la película y la presencia en el festival más reconocido en el ámbito latinoamericano: “El festival abre un panorama muy grande, nuestra historia va a llegar a distintos lugares. En Barracas se hizo como un altar en homenaje a los bomberos y rescatistas asesinados, donde se dejaron las cosas quedaron del incendio. Ocho años después se realizó la presentación de la película como preestreno en la calle, en la esquina donde ocurrió. Esa misma semana, lo volvieron a incendiar el espacio, el tronco que quedaba lo prendieron fuego, y se llevaron cosas”.

En relación a la causa judicial, Liliana comenta que tuvo algún movimiento en febrero de 2020, cuando los papás de Maximiliano Martinez, uno de los bomberos fallecidos, lograron reabrir la causa y remarca el pedido de justicia. “Porque esto no nos pasó solo a nosotras, o a once familias más –enfatiza–. Porque después de los chicos asesinados, se suicidaron dos miembros del grupo de bomberos sobrevivientes, ya que tampoco tuvieron ningún tipo de contención psicológica. Esto no fue solo un incendio. Los mataron para tapar mafiosos, el lavado de dinero y todas las grandes empresas que fugaban guita, que perjudicaron económicamente a todo el país. Necesitamos justicia, memoria activa y que esto se siga, que la causa no quede en el olvido. Recorrimos los medios, pero hay muchos que nos cerraron las puertas”.

Todos los años el 5 de febrero se realiza en el lugar del hecho, Quinquela y Jovellanos, un homenaje a las víctimas. Los vecinos del barrio y familiares se reúnen para recordar a los bomberos y los miembros de Defensa Civil. Tanto Cecilia Roth como el equipo de producción coinciden en que los vecinos han sido muy solidarios para mantener el lugar, el santuario: “Lo vivimos el día de la proyección en el lugar de la película en el barrio, los vecinos venían con sillas porque ya no había más lugar, salían y ofrecían cosas. También muchos vecinos se acercaron después de ver la película y nos dijeron “la verdad no sabíamos todo esto”. Vino todo el barrio, nosotros nos sentamos en el cordón de la vereda, fue muy emocionante”.

El próximo 9 de febrero, acompañando a las víctimas en su búsqueda de justicia, se presentará en ”En cumplimiento del deber: Iron Mountain, el incendio”, en el cine Gaumont a las 20 hs. y permanecerá en cartelera en los espacios INCAA de todo el país. A partir de marzo se encontrará disponible en la plataforma de Cine. AR. Una película para recuperar la memoria de los caídos.