Un reencuentro con Luciano Arruga

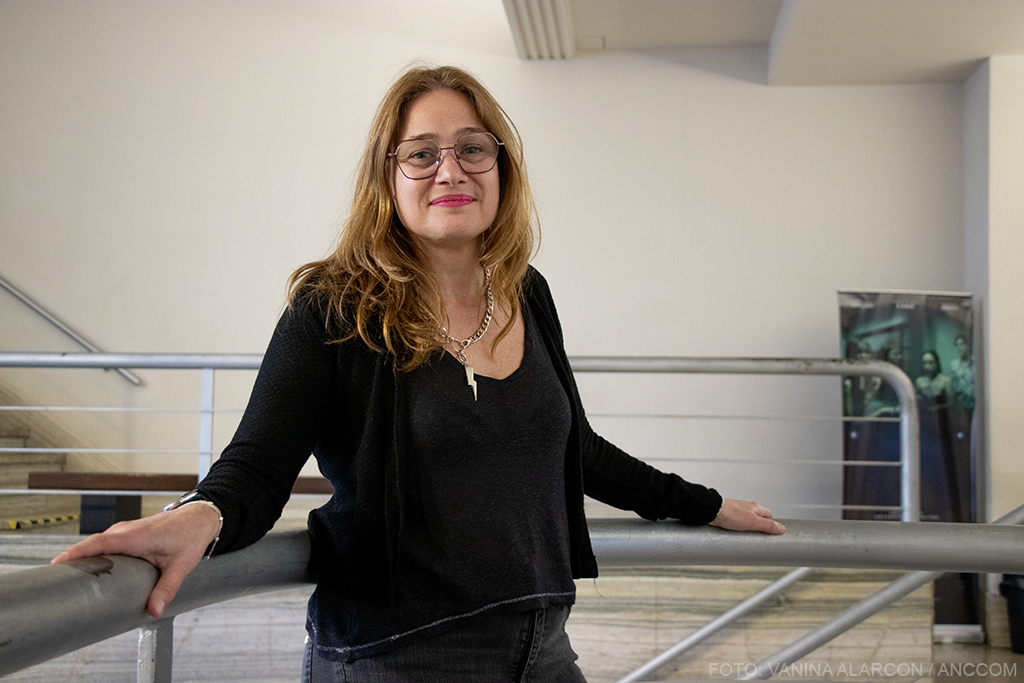

Se estrena Todo documento de civilización, de Tatiana Mazú González, un documental experimental que enfoca en las coordenadas donde el adolescente fue desaparecido en 2009. “Quisimos contar esta historia desde la poesía y no desde la revictimización”, plantea la directora.

Todo documento de civilización, una película de Tatiana Mazú González, interroga el espacio de la desaparición forzada de Luciano Arruga, el joven de 16 años de Lomas del Mirador que desapareció el 31 de enero de 2009. Su cuerpo, encontrado el 17 de octubre de 2014, había sido enterrado como NN (persona no identificada) en el cementerio de Chacarita e identificado luego por sus huellas dactilares.

El documental, que se estrena en la Sala Lugones del Teatro San Martín este 28 de agosto, cuenta una historia que se incrusta en el pasaje de la Avenida General Paz y Mosconi, en el borde entre la capital y el conurbano bonaerense. A su vez, este lugar se convierte en el escenario donde el relato de Mónica Alegre, madre de Luciano, se enfrenta al olvido. Dieciséis años después, el film disecciona el paisaje y la memoria de un crimen que se niega a ser borrado.

En diálogo con ANCCOM, Tatiana González cuenta que es difícil dimensionar cuándo inició la idea de crear el documental a partir del caso de Luciano Arruga, pero marca el punto de partida: “Cuando me mudé a la casa familiar, ese cruce de avenidas donde encontraron el cuerpo de Luciano se volvió mi paisaje cotidiano, porque vivía a dos cuadras. Tener que pasar todos los días por ahí hizo que sintiera una sensación inexplicable en el cuerpo, y pensé que en esa intersección de avenidas había una película”.

Esta pieza cinematográfica perteneciente al género documental experimental invita al espectador a una reflexión abstracta, a partir del juego de la plasticidad con la imagen y el sonido. La directora dice que “ver más no equivale a ver mejor” y completa: “Pienso en lo oculto, en qué historias ocultas están en nuestras cotidianidades. Las imágenes nos tienen que generar preguntas. Creo que necesitamos ver de otras maneras y volver sobre esa idea de lo opaco, pixelado y nítido. En cuanto al sonido, me gusta pensarlo cómo este atraviesa nuestras emociones”.

Este documental promete enaltecer a la imaginación como herramienta política partiendo de la reconstrucción del crimen de Luciano Arruga, un desaparecido en democracia. Pero también desde el relato de Mónica Alegre, una madre que sabía cuáles eran los sueños y anhelos de su hijo, y pretende mostrar una luz al final del túnel para confrontar el olvido de un crimen, trascendiendo el simple registro informativo. La utilización de los imaginarios mundos de Julio Verne, con los que el joven y su madre fantaseaban, permiten ver otro mundo posible en donde la lucha de su familia no es solo por el gatillo fácil, sino también por el derecho a la poesía, la imaginación y educación para un futuro mejor.

Cuando la directora fue consultada por el mayor desafío que enfrentó con su equipo al momento de realizar Todo documento de civilización aseveró: “Fue un proceso de largos años al tener que sostener el proyecto por falta de financiamiento. Pero también esto le permitió a la película mutar y resaltar su valor poético de la imagen y sonido. Además también resaltó la apuesta de pensar en qué tipos de narrativa usar para cuidar a la familia de Luciano. Al final de todo el proceso ellos vieron el material y me agradecieron, por contar esta historia desde la poesía y no desde la revictimización”.

Sobre el caso de Luciano Arruga

El 22 de septiembre de 2008, meses antes de su desaparición, Luciano fue detenido y torturado en el Destacamento N° 8 de Lomas del Mirador. Ese día, su hermana y su madre lo sacaron del lugar, y según el relato de su familia, el menor tenía costillas fisuradas y moretones en el cuerpo.

El 31 de enero de 2009, Luciano fue perseguido, subido a un patrullero y llevado a la comisaría, según afirmaron testigos. Su madre fue a buscarlo, pero no recibió información. Al día siguiente, el joven desapareció, sin dejar rastro alguno. Familiares y amigos, especialmente su madre Mónica Alegre y su hermana Vanesa Orieta, iniciaron una incansable búsqueda que duró más de cinco años. El 17 de octubre de 2014, la familia obtuvo una respuesta: Luciano había muerto la misma madrugada de su desaparición, atropellado en la Avenida General Paz y Avenida Mosconi. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Santojanni, donde falleció al día siguiente. Sin identificación, fue enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita, según fuentes judiciales.

A pesar de las pruebas, la causa que investiga su desaparición y muerte sigue impune. El policía Julio Torales fue condenado a diez años de prisión en un fallo unánime del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Matanza, que lo consideró coautor del delito de torturas en 2015.

En la calle José Indart 106, el mismo edificio del antiguo destacamento policial de Lomas del Mirador donde fue visto por última vez, se creó el Espacio para la Memoria Luciano Arruga. Este lugar está dedicado a la lucha contra la violencia institucional y cuenta con un cartel que dice: «Aquí funcionó el destacamento policial donde fue visto por última vez con vida Luciano Arruga».