Viajar a Malvinas sin comprar pasajes

Pensada y realizada en la universidad pública, una experiencia inmersiva permite recorrer de manera simbólica las islas, conocer las huellas de la guerra y transmitir a la juventud la idea de la soberanía nacional.

Con tecnología 3D y cascos de realidad virtual, la experiencia inmersiva Pisar Malvinas busca ser un puente entre la educación y el entretenimiento. El proyecto, ahora ubicado de manera permanente dentro del Museo Malvinas, en el predio de la exESMA, apunta a escuelas, familias y otras instituciones educativas. El foco está en propiciar la democratización de las tecnologías y que sean los museos los que se trasladen a las escuelas. En diálogo con ANCCOM, su creador, Federico Ledesma, reflexiona sobre su aporte a la memoria y a la construcción de soberanía en tiempos donde consensos que eran considerados básicos son puestos en discusión.

¿Cómo surgió el proyecto?

Nació como una tesis para la Tecnicatura en Animación 3D y Efectos Visuales de la Universidad de San Martín (UNSAM) y en el marco del concurso Activar Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación. En 2021 la Dirección Nacional de Museos buscaba contenidos que pudieran generar un acercamiento de las nuevas generaciones a los museos, sobre todo porque después de la pandemia estaban fundidos y había una desconexión muy grande con el público. La idea era ver de qué manera, desde la universidad, se podían hacer proyectos que sirvan para la reconexión. En base a esto planteé una tesis centrada en el Museo Malvinas, donde me alejé de la museografía tradicional y propuse un proyecto para pisar las Islas mediante la realidad virtual. Algo de la premisa tenía que ver con conocer un lugar al que nunca había tenido acceso y que, pese a estar en territorio argentino, se debía firmar un pasaporte de un país usurpador para visitarlo. Por eso me pareció que estaba bueno crear un recurso educativo que permitiese caminar por las Islas de una manera simbólica y generar un sentido de pertenencia con nuestro territorio.

¿Por qué la opción por la experiencia inmersiva?

Porque lo inmersivo permite que cuando una persona se coloca el casco de realidad virtual no sea espectador sino protagonista de la historia. Es decir, es ella quien pone la visión, no hay planos como en el cine que fijen el encuadre y guíen al espectador hacia algún lugar, sino que en la realidad virtual es la persona quien fija la mirada al vivir la experiencia. Esto es interesante porque hace que cada sujeto tenga su propia vivencia en la superficie, ya que algunos pueden conectar con el paisaje, otros con algún objeto arqueológico de la guerra y otros con alguna gráfica informativa sobre las Islas. Se da una riqueza y un diferencial que no tienen otras narrativas.

¿Cuánto tiempo llevó pensar la idea y concretarla?

Como esto se hacía en el marco de una tesina, tuve un año para hacer una investigación previa sobre el Museo Malvinas y pensar en lo que el espacio necesitaba y en qué podía ayudar con mi proyecto. Luego, pasé a una instancia de guión, de boceto y de construcción de un demo, en donde, con un casco de realidad virtual, se podía mirar algún paisaje e interactuar ciertos objetos. En 2022 lo pude llevar al Museo y mostrárselo a Edgardo Esteban, por entonces director del espacio, a quien le interesó tanto que quería que lo presentáramos el 2 de abril, en los 40 años de la Guerra de Malvinas.

¿Qué significa, como artista, que Pisar Malvinas sea hoy una muestra permanente del Museo?

Es un orgullo por lo que significa exhibir en un museo nacional. También me resulta gratificante que el contenido haya funcionado como una manera de reconectar con nuestro territorio, no sólo por parte de los alumnos sino también de sus familiares. Esto tiene que ver con que el proyecto no apunta a lo bélico en sí sino a un recorrido desde la actualidad del lugar. Obviamente abordamos la tecnología de la guerra, pero también la idea de la experiencia es ver la arqueología y el paisaje, conocer la flora y la fauna y la historia de Malvinas antes de la usurpación. El eje es ver todas las cosas que pasan en las Islas más allá de la Guerra.

También sigue funcionando como recurso itinerante que recorre el país…

Sí, el movimiento siempre genera nuevas cosas. Lo importante es que sea lo más federal posible. Si bien ahora está expuesta en un museo nacional, que es un lugar que me genera una satisfacción muy grande como desarrollador, si el proyecto se quedaba solamente en Buenos Aires iba a sentir que quedaba incompleta su misión. Que recorra el país de punta a punta como un contenido educativo que favorezca la democratización de la tecnología es un objetivo del proyecto. Así como también que cualquier escuela pueda contar con recursos como videojuegos de realidad virtual para que los docentes puedan explicarle la Guerra de Malvinas a sus alumnos de una manera más lúdica. Por eso mi mayor satisfacción fue cuando empezó a ir a provincias como Chubut, Tierra del Fuego, San Juan, Chaco y Córdoba…

Incluso salió al exterior en una una visita al Papa Francisco.

Fue una sorpresa grande, no estaba en mis planes que pudiera llegar a él. El director del Museo le llevó el proyecto a fines de 2022 y, si bien no tenemos registro de cómo lo experimentó, sabemos por Edgardo que lo recibió con mucha calidez. Incluso nos agradeció la creación del proyecto y lo hizo extensivo a la UNSAM. De hecho, la experiencia siempre se presenta como nacida en la universidad y que fue hecha por estudiantes y docentes de San Martín. Si bien yo hice el guión y el demo, necesitaba de más personas para terminar la estructura, por eso cuando tuve la oportunidad de armar el equipo, opté porque esté compuesto íntegramente por compañeros de la facultad. Y estoy seguro de que salió bien por eso, porque todo lo que se necesita para armar un proyecto así está en la universidad. En realidad, para hacer cualquier proyecto de este tipo, porque el recurso humano de allí es extraordinario. Toda esa simbiosis que se genera y el intercambio de conocimiento permiten que este tipo de experiencias sean posibles.

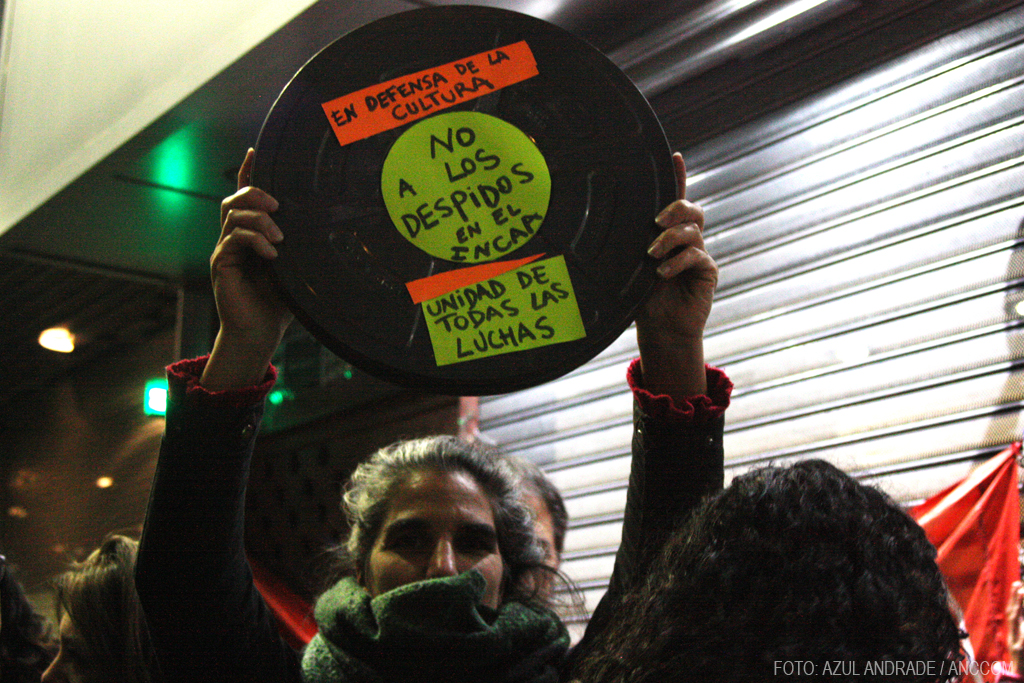

Y en ese sentido, ¿qué opinás del ajuste en educación, ciencia y tecnología?

Es una desgracia para el país, una pérdida de visión total y una falta de criterio y de conocimiento sobre las oportunidades que tiene la Argentina. Es todo muy caótico porque cuando te pegan por todos lados, no sabés por dónde comenzar a defenderte. El punto más importante de todo esto es no sólo defender nuestros derechos, sino también reflexionar acerca de la relevancia que tienen las distintas industrias del país. Por ejemplo, de la Tecnicatura en Animación y Efectos Visuales egresan profesionales que generan ingreso de dólares al país, porque además de crear un polo industrial interno en Argentina también pueden trabajar para otros países desde sus casas. Hay una falta de visión para entender que no todo es un gasto público, sino que hay cosas que tienen que ver con generar un valor agregado para producir nuevas industrias profesionales. Desde el punto de vista profesional, me resulta angustiante pensar que no se pueda tener una continuidad más allá de la política pendular del país y que no se pueda lograr un acuerdo en ciertas cuestiones básicas, como la universidad pública. La educación, al igual que la soberanía, deberían ser un consenso intocable.

Hablando de defender la soberanía, pudiste presentar el proyecto a excombatientes en Tierra del Fuego, ¿cómo fue?

Muy movilizante porque la estrenamos en Río Grande el 2 de abril de 2023 y pudimos vivir la vigilia y todos los preparativos. Yo no tenía una pretensión de que la muestra le guste a los excombatientes, me parecía muy ambicioso. Obviamente era un anhelo. Sin embargo, tras la inauguración, los excombatientes nos comentaron que les había gustado mucho e incluso nos invitaron a conocer su Centro de Veteranos, que no estaba abierto al público. Durante el recorrido, uno de ellos destacó la importancia del proyecto para mantener viva la memoria de Malvinas y cómo la realidad virtual generaba un puente con las nuevas generaciones para contarles la historia.

Hasta fue declarado “de Interés Tecnológico, Educativo y Cultural”.

Sí, es un reconocimiento que sirve mucho para generar un precedente, ya que apuntamos a que se convierta en un proyecto educativo que pueda moverse y que todas las escuelas lo puedan tener. También el año pasado fue declarado de Interés Social, Cultural y Educativo por la Legislatura porteña y el mes pasado de Interés Legislativo en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Estos reconocimientos sirven muchísimo para seguir proyectando, porque contamos con el aval de que se lo piensa como una política pública y abre una puerta de continuidad para continuar desarrollándolo.

Además de las distinciones, ¿qué es lo que más te enorgullece del proyecto?

El recibimiento que le dieron los excombatientes de Malvinas y que funcione como un pequeño aporte a la soberanía, ya sea desde lo educativo o lo social. Me gusta que sea una herramienta que ayude a conectar con el territorio y que apunte a ser lo más accesible e inclusiva posible.

Pisar Malvinas se puede visitar de viernes a domingos de 11:30 a 17:30 de manera gratuita con reserva previa de entrada en la página del Museo.