Jun 2, 2021 | Novedades, Vidas políticas

Desde hace tiempo, hacer las compras dejó de ser una tarea sencilla. Encontrar variedad de un mismo producto e identificar los precios más económicos implica un esfuerzo de deducción, ya que a veces los productos ni siquiera tienen una etiqueta con su valor. A la luz de esta situación, este 26 de mayo entró en vigencia definitiva la Ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia, más conocida como la Ley de Góndolas. Su objetivo es contribuir a ampliar la oferta de productos, incentivar una mayor participación de las Pymes y los sectores de la economía popular y, de esta manera, generar una competencia equitativa que impulse un balance de los precios.

Los establecimientos alcanzados por esta ley son todos los que cuenten con una superficie no menor a 1.000 metros cuadrados y cuya facturación bruta anual sea superior a los trescientos millones de pesos (300.000.000). De manera que quedan excluidos los negocios de cercanía y los supermercados denominados “chinos”, quienes si bien no están obligados por la normativa, pueden adherirse voluntariamente.

Los rubros sobre los que rige la normativa son alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y de limpieza del hogar, los cuales están incluidos en una lista diseñada por la Secretaria de Comercio Interior. Entre los productos designados se encuentran: lácteos, harinas, frutas y verduras, pastas secas, aguas saborizadas y gaseosas, lavandinas y jabones, desodorantes, pañales para bebes y adultos y productos para la gestión menstrual.

Según lo establecido en las góndolas tanto físicas como virtuales, los productos de menor valor deberán estar perfectamente señalizados y ubicarse a una altura equidistante entre el primer y el último estante. A su vez, no puede haber menos de cinco opciones de proveedores o grupos empresarios, los cuales tendrán asignados de manera equitativa un 30 por ciento del espacio disponible. Al mismo tiempo se deberá destinar un 25 por ciento del espacio para productos similares y distintas marcas producidas por Pymes, y un 5 por ciento para los generados por cooperativas y mutuales de la economía popular, agricultura familiar, campesina e indígena.

Para el economista Nicolás Pertierra, perteneciente al Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), “por el alcance que tiene la ley requiere un esfuerzo, pero se puede fiscalizar y garantizar su cumplimiento. Es una puerta de entrada para muchas firmas y empresas del sector alimenticio que tienen condiciones bastante desiguales para acceder sobre todo, a las cadenas de supermercados. Es solo un puntapié inicial para empezar y seguir generando un tablero más equilibrado dentro del sector de productores de alimentos”.

En este sentido, la gran incógnita está en cómo será la relación de las Pymes y pequeños productores con las grandes cadenas. Si bien la ley establece pautas claras al respecto, habrá que ver si las cantidades a entregar y los plazos de pago son aceptables para estos competidores de pequeña y mediana escala. “Me parece que ahí va a estar la clave, en qué medida esas condiciones sean viables para los productores más chicos. Porque hoy en día si no tienen presencia en esos establecimientos, es por las condiciones de financiamiento dados a plazo y cantidad de entregas que tienen que darle al supermercado”, explica Pertierra.

Si bien la normativa cobró carácter de obligatoriedad esta semana, los controles se pusieron en marcha a mediados de mayo. En esta primera etapa, el foco está puesto el inciso C del Artículo 7, que exige una distribución equitativa tanto porcentual como equidistante en las góndolas y una correcta señalización de los precios a través de cartelería con la leyenda “menor precio”. Cabe aclarar que estos valores no pueden ser de carácter transitorio, por lo cual los precios más bajos no podrán formarse a partir de ofertas, bonificaciones o descuentos de ningún tipo.

Tras visitar los supermercados COTO de Avenida Santa Fe y Avenida Scalabrini Ortiz, Disco de Paraguay y Armenia, Jumbo de Avenida Intendente Bullrich y Avenida Cerviño Carrefour de Avenida Scalabrini Ortiz y Soler, sigue observándose en sus góndolas el predominio de los principales grupos empresarios relegando incluso, a sus propias segundas marcas. Esto se ve claramente en los esquineros e islas utilizados para exhibir y promocionar exclusivamente productos de las marcas de primera línea.

Particularmente en las góndolas digitales de estas mismas cadenas, se cumple con lo estipulado en relación al orden de aparición de los productos de menor precio, pero se sigue dando prioridad a los principales proveedores, sobre todo si existe una oferta o el producto en cuestión está dentro de los precios cuidados. Por otra parte, las subdivisiones existentes dentro de cada categoría varían y permiten realizar una búsqueda más o menos específica. Aun así, se torna un poco engorroso encontrar variedad para un mismo rubro y realizar las compras por este medio puede no resultar tan sencillo como parece.

Particularmente en las góndolas digitales de estas mismas cadenas, se cumple con lo estipulado en relación al orden de aparición de los productos de menor precio, pero se sigue dando prioridad a los principales proveedores, sobre todo si existe una oferta o el producto en cuestión está dentro de los precios cuidados. Por otra parte, las subdivisiones existentes dentro de cada categoría varían y permiten realizar una búsqueda más o menos específica. Aun así, se torna un poco engorroso encontrar variedad para un mismo rubro y realizar las compras por este medio puede no resultar tan sencillo como parece.

Dentro de estos establecimientos a simple vista, se cumple con la cartelería exigida y los productos tanto de menor valor como de precios cuidados están perfectamente ubicados a la altura requerida. La duda está en saber si la gran variedad de marcas ofrecidas de un mismo producto pertenecen a cinco proveedores distintos. Más aun teniendo en cuenta que los productos de marcas licenciadas por las mismas cadenas comerciales y que suelen copar las góndolas, a la luz de la ley se consideran como una sola.

Jun 2, 2021 | Comunidad, Novedades

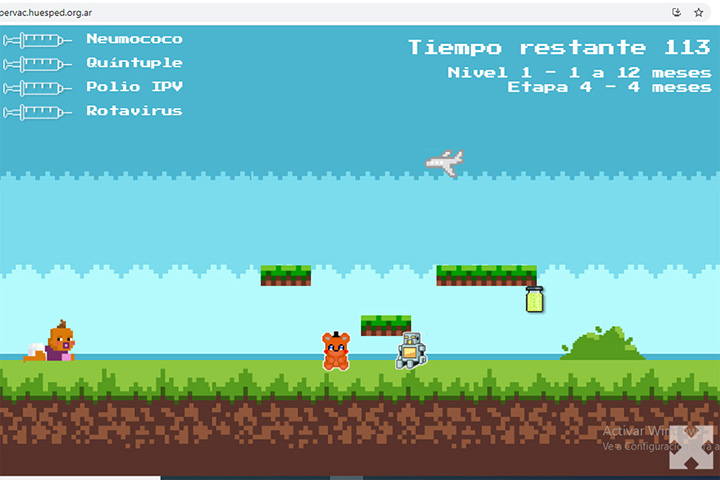

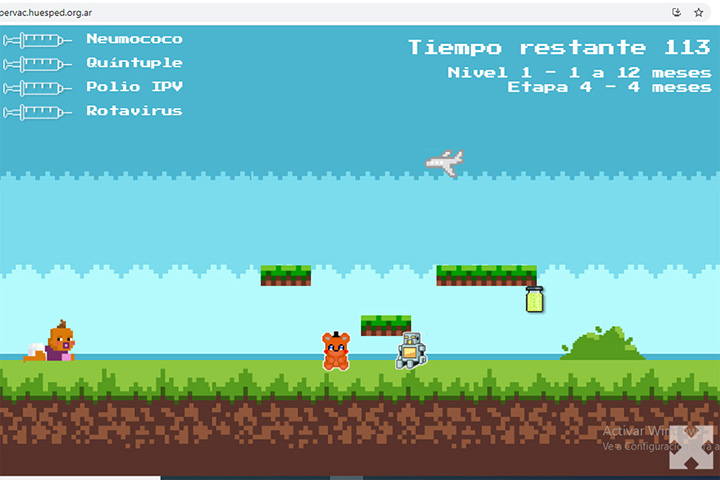

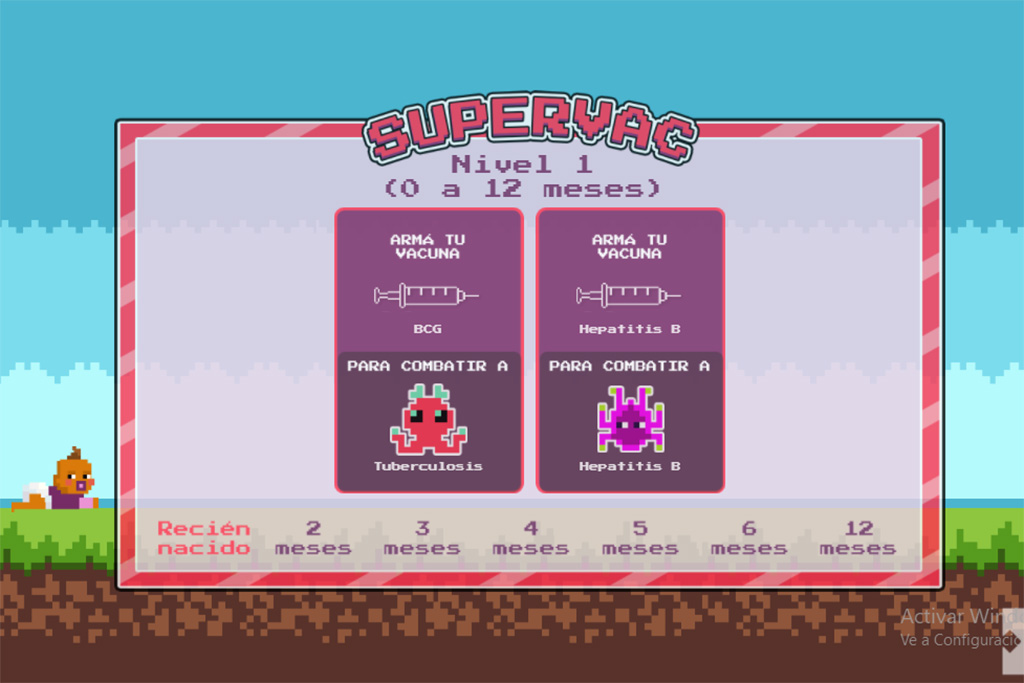

En el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, propuesta por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Fundación Huésped y la Fundación Argentina del Videojuego lanzaron Supervac, un juego que destaca la importancia de la vacunación en cada etapa de la vida. Puede disfrutarse en todas las plataformas digitales e incluye el Calendario Nacional de Vacunación.

En el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, propuesta por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Fundación Huésped y la Fundación Argentina del Videojuego lanzaron Supervac, un juego que destaca la importancia de la vacunación en cada etapa de la vida. Puede disfrutarse en todas las plataformas digitales e incluye el Calendario Nacional de Vacunación.

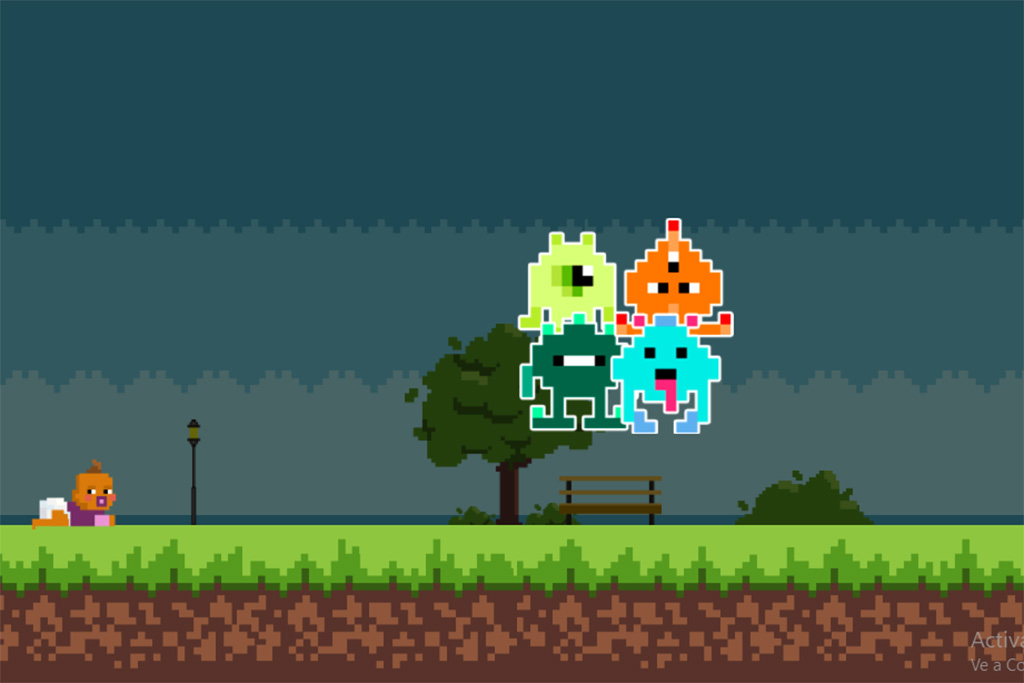

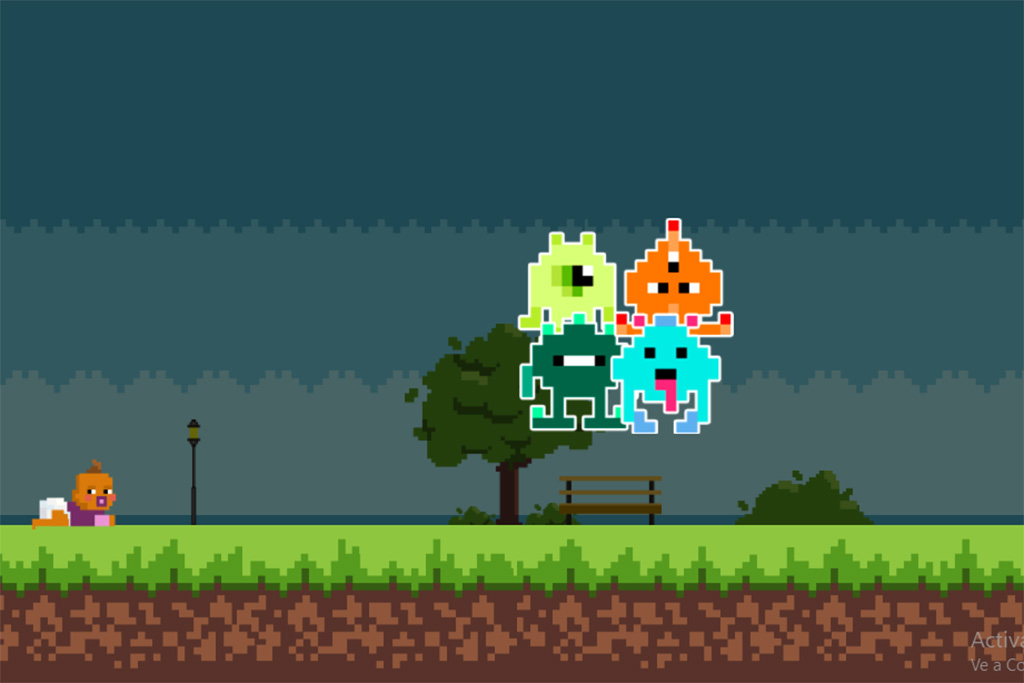

Supervac es un juego de formato “runner”, en donde el personaje corre, esquiva obstáculos y atrapa objetos después de saltar. Tiene como referencia a los videojuegos Space Invader y Chrome Dino Run, cuyas mecánicas y estética es típica de los años 80. “Tratamos de complejizar el juego debido a que queríamos destacar el mensaje. Por eso, cuando avanza, el juego tiene obstáculos para hacer más difícil el final”, señaló Alejandro Iparraguirre, desarrollador de SuperVac.

El videojuego sigue las aventuras de su protagonista quien, a lo largo de las distintas etapas de su vida, vence obstáculos para obtener las vacunas que le permitirán prevenir distintas enfermedades. Supervac es el sexto juego patrocinado por la Fundación Huésped. Los anteriores abordaban distintas temáticas, como diversidad de género, embarazo no deseado y uso de preservativos.

El desarrollo es de Bernardo Mayaina, Agostina Demark y el ya mencionado Iparraguirre, integrantes de la Fundación Argentina del Videojuego, quienes trabajaron en la producción, sonido, arte, diseño lúdico y programación. “Trabajamos mucho con la fundación Huésped en relación al contenido concreto. En este caso buscamos respetar la información sobre qué vacunas son necesarias de acuerdo a la etapa de la vida que está la persona”, señaló Iparraguirre. El juego tuvo un desarrollo de tres semanas de diseño, en donde los integrantes de la FUNDAV realizaron y presentaron pruebas, diseños e informes a la Fundación Huésped.

La relación entre Fundación Huésped y FUNDAV lleva cuatro años, en los que se destacó la realización de Game Jams, reuniones de desarrolladores, con el objetivo de debatir y crear juegos que tratan diversas temáticas como violencia de género, diversidad sexual, prevención de enfermedades de transmisión sexual y acceso a métodos anticonceptivos.

El programa fue lanzado en un contexto, donde se redujo en un 50% la aplicación de las vacunas obligatorias en niños menores de edad a causa de la pandemia, según datos del Ministerio de Salud de la Nación en noviembre de 2020. Fundación Huesped alertó este hecho y contacto con los integrantes de la FUNDAV para la concientización de la vacunación. “Nos parecía importante destacar que la vacunación no solo es un derecho, también es responsabilidad y obligación de todas las personas”, señaló la portavoz de la Fundación Huésped. Uno de los aspectos más importantes en el juego es el desarrollo de la dificultad mientras el usuario avanza a lo largo del programa.

El programa fue lanzado en un contexto, donde se redujo en un 50% la aplicación de las vacunas obligatorias en niños menores de edad a causa de la pandemia, según datos del Ministerio de Salud de la Nación en noviembre de 2020. Fundación Huesped alertó este hecho y contacto con los integrantes de la FUNDAV para la concientización de la vacunación. “Nos parecía importante destacar que la vacunación no solo es un derecho, también es responsabilidad y obligación de todas las personas”, señaló la portavoz de la Fundación Huésped. Uno de los aspectos más importantes en el juego es el desarrollo de la dificultad mientras el usuario avanza a lo largo del programa.

“Uno de los aspectos más difíciles es equilibrar el juego, porque siempre tenés que pensar en la persona que lo va a usar”, consideró Iparraguirre. La introducción tiene una dificultad baja, porque el objetivo del programa es que puedan participar aquellos usuarios que sepan o no jugar videojuegos.

“El desafío para nosotros fue hacer atractivo un juego que tenía información muy dura y muy difícil de comprender”, señaló Agostina Demark. Desde Fundav señalan que una de las directrices enviadas por la fundación Huésped es que el mensaje sea claro y que sea bien recibido. “En el desarrollo de la interfaz, se trabajó en el proceso de depuración, para que la información llegue mucho mejor al usuario”, destacó Demark, quien trabajó en el proceso de diseño e interfaz del juego.

“Todos los juegos tienen componentes pedagógicos, porque inevitablemente tenés que enseñarle a quien juega sobre la mecánica y el contenido. Entonces está bueno que alguien pueda abordar una situación de aprendizaje con un videojuego”, resaltó Iparraguirre. En tanto, desde la fundación Huésped destacan el desarrollo de proyectos de este estilo que funcionan como concientizadores sociales. “SuperVac es una herramienta lúdica para trabajar el tema de la vacunación en el ámbito familiar o escolar, aprendiendo mientras nos divertimos”, considera la ONG.

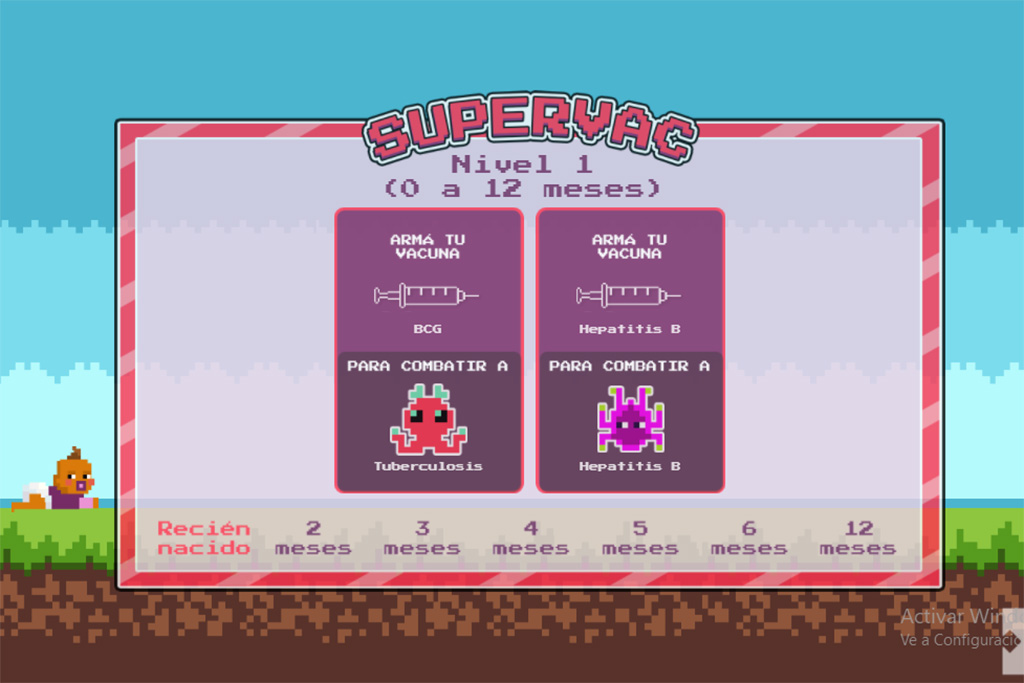

Al final del juego, se presenta una interfaz en donde se muestran los distintos virus y enfermedades con las vacunas que las previenen y que se encuentran en el calendario de vacunación. También incluye información sobre qué vacunas debe aplicarse una persona en caso de embarazo o de viajar al exterior.

Al final del juego, se presenta una interfaz en donde se muestran los distintos virus y enfermedades con las vacunas que las previenen y que se encuentran en el calendario de vacunación. También incluye información sobre qué vacunas debe aplicarse una persona en caso de embarazo o de viajar al exterior.

Desde FUNDAV se sienten muy contentos con el desarrollo del programa y por el reconocimiento a nivel local del trabajo. En tanto destacan que el juego funciona como un interpelador social sobre la importancia de la vacunación. “Nosotros creemos que el juego busca profundizar el mensaje”, consideró Iparraguirre. “A pesar de que el desarrollo de un videojuego es costoso, creemos desde la fundación que podemos aportar nuestro granito de arena en esta campaña de bien común y poder hacer algo bueno por la sociedad”, manifestó Iparraguirre.

Jun 2, 2021 | Culturas, Novedades

El título del documental, Punto de No Retorno, hace referencia al fin del mundo como lo conocemos. La pandemia instaló en el debate la inviabilidad de las formas actuales de producción y de consumo, unas y otras responsables del calentamiento global. Dirigida por el biólogo, periodista y actual viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky, con la codirección de Nicolás Capelli y Diego Corsini, la película recorre distintas zonas del planeta con el objetivo de poner en evidencia cómo las maneras en las que las sociedades se relacionan con el ambiente han generado alteraciones climáticas.

El título del documental, Punto de No Retorno, hace referencia al fin del mundo como lo conocemos. La pandemia instaló en el debate la inviabilidad de las formas actuales de producción y de consumo, unas y otras responsables del calentamiento global. Dirigida por el biólogo, periodista y actual viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky, con la codirección de Nicolás Capelli y Diego Corsini, la película recorre distintas zonas del planeta con el objetivo de poner en evidencia cómo las maneras en las que las sociedades se relacionan con el ambiente han generado alteraciones climáticas.

Con testimonios de científicos del CONICET, de la NASA –entrevistados en el Centro Espacial Goddard–, intelectuales, políticos nacionales y extranjeros, religiosos, y habitantes de todo el país afectados por el cambio climático, el filme se presentará por streaming este sábado 5 de junio a las 20 con acceso gratuito. Antes del estreno, Federovisky mantuvo una charla con ANCCOM y contó sobre su motivación a la hora de producirlo, su postura frente a la crisis ambiental y el rol que deben tomar los Estados frente a ella.

¿Cómo surgió la idea del documental?

¿Cómo surgió la idea del documental?

Como una especie de continuidad, o si se quiere, de conclusión de mi trabajo de más de 30 años en la gráfica, en los medios audiovisuales y en la televisión. Entendí que tenía que dejar algo más cristalizado que permitiera en una pieza única mostrar cuál era mi pensamiento respecto de la crisis ambiental, pero también acerca de las políticas públicas y de los desafíos políticos que surgen a partir de esa cuestión, básicamente en la Argentina, pero con ramificaciones a toda la agenda ambiental, que está “semi instalada” hoy.

¿Qué ocurriría si llegamos al Punto de No Retorno?

Traspasado ese umbral no va a ser posible volver a la situación anterior, al menos no en materia de equilibrio climático. Pero no sabemos cómo va a ser si se llega a un equilibrio futuro. El gran problema que abre el Punto de No Retorno no es tanto aquello a lo que no vamos a poder volver, sino la incógnita de cómo va a ser ese mundo futuro. Por eso lo que sostengo en el documental es que no es el fin del mundo, no va a estallar y desaparecer, sino que va a ser distinto. Seguramente más desigual, con más desequilibrios ambientales y con mayor deterioro ecológico, pero no sabemos cómo va a ser, y esta angustia colectiva es la que nos promueve hoy a no traspasarlo.

¿La pandemia podría convertirse en ese punto?

¿La pandemia podría convertirse en ese punto?

Podría, en sí misma, convertirse en un Punto de No Retorno, o en todo caso en una bisagra a partir de la cual la situación no será igual a la anterior. Por eso hablamos hoy incipientemente de una nueva normalidad, porque la que conocíamos será muy difícil de recuperar. En la propia idea de la pandemia está inserto el deterioro ambiental, porque emerge de la anomalía en la relación entre la sociedad y el medio natural. No es una casualidad histórica, no es fruto de algo imposible de prever o prevenir, sino que es consecuencia directa de ese mal funcionamiento que, a lo largo de los últimos 200 años –pero principalmente los últimos 50–, ha tenido la sociedad con el medio natural.

¿Su advenimiento funcionó como un disparador para la toma de conciencia ambiental?

Probablemente lo ambiental está más en agenda a partir de la pandemia. Sin embargo, no lo está en el sentido de disparar la necesidad de tener políticas públicas contundentes y persistentes en el tiempo, no sólo a nivel nacional, sino también global. Además, no me parece que el gran problema radique en la falta de conciencia. Por lo contrario, en los últimos 30 años ha habido un desarrollo de la conciencia y esto no ha sido verificado en resultados concretos para detener el empeoramiento de los indicadores ambientales. Seguir insistiendo en que el problema ambiental es consecuencia de la falta de conciencia individual o colectiva, me da la sensación que es menospreciar la ausencia de políticas públicas, de decisiones concretas que modifiquen el modelo económico, productivo y de consumo imperante en el planeta, que es básicamente la causa de los problemas ambientales.

¿Qué pasa con la dicotomía entre habitabilidad del planeta e intereses económicos?

Esta dicotomía es la opción de hierro que tenemos. De acuerdo a cómo se resuelva, será el futuro del planeta o por lo menos de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Claramente, esa está siendo resuelta a favor de los intereses del mercado. El propio Papa Francisco, en la Encíclica Laudato sí, afirma que un bien común como la naturaleza no puede quedar supeditado a los intereses particulares del mercado. Sin embargo, es lo que está ocurriendo. De ahí que aquella dicotomía difícilmente se resuelva por decreto. Hay que desarrollar políticas públicas que empiecen a morigerar esa situación o, al menos, a quebrar la tendencia. Ahora, cuál es el futuro del capitalismo en ese asunto… el capitalismo es parte del problema, no es parte de la solución.

¿Qué rol deberían cumplir los Estados?

¿Qué rol deberían cumplir los Estados?

Es crucial en tanto y en cuanto son los que tienen las herramientas para empezar a modificar los patrones de consumo, de explotación de los recursos naturales, los mecanismos de producción de energía, y tienen también los resortes esenciales, a través de dispositivos conocidos históricamente como políticas públicas, para derivar en cambios de conductas colectivas. El problema no es la suma de las conductas o conciencias individuales, porque eso jamás daría como resultado el cambio de una conciencia colectiva. Los comportamientos colectivos se modifican a partir de políticas públicas. En eso han fallado los Estados en los últimos 30 años. Desde que en la Eco 92 de Río de Janeiro se propusieron instaurar cambios en la agenda política internacional, a partir de convenciones como la del Cambio Climático y la de Biodiversidad y 30 años después sólo vemos empeoramientos en todos los indicadores ambientales.

¿El Gobierno nacional entiende la importancia de estas problemáticas?

Mi respuesta anterior cabe también para el Estado en la Argentina. Aún no se ha entendido la necesidad de tener esas políticas públicas, más allá de que ha habido avances indiscutibles. Y la conformación de un Ministerio de Ambiente (antes Secretaría) al menos refleja, desde lo simbólico, la reacción positiva a la demanda que hoy tiene tanto el deterioro ambiental como la propia sociedad ante eso.

¿La flamante Ley de Educación Ambiental puede aportar a este proceso?

Por supuesto. Es una respuesta positiva a la necesidad de desarrollar mayores políticas de concientización de la sociedad. Pero no podemos descansar o suponer que esta concientización es condición suficiente. Es necesaria, pero la condición suficiente la van a conformar las políticas públicas que hagan operativa esa conciencia individual y colectiva.

Jun 2, 2021 | Comunidad, Novedades

Un grupo de investigadores del Instituto de Cálculo y del Instituto de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en colaboración con científicos pertenecientes a diversas instituciones universitarias del país, elaboró un Informe sobre el Impacto de la Presencialidad Escolar en los Casos Confirmados de COVID-19 –en adelante Informe–, coordinado por Guillermo Durán y Rodrigo Castro.

“Venimos trabajando estos temas desde que empezó la pandemia, al principio como un desafío académico y después lo fuimos vinculando con algunos gobiernos. Trabajamos en colaboración con muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, de distinto color político. Tuvimos bastante colaboración académica y de terreno con varios de ellos y, en particular, con la Gobernación bonaerense”, cuenta Guillermo Durán en diálogo con ANCCOM.

“Sobre el tema de la presencialidad escolar, lo que nos motivó fue la resolución de la Corte Suprema y lo que se trasluce de ella, que no hay evidencia relacionada con los contagios que pueda derivarse de la presencialidad. A partir de eso, empezamos a estudiar y lo enfocamos en tres aspectos distintos”, explica Durán.

“Sobre el tema de la presencialidad escolar, lo que nos motivó fue la resolución de la Corte Suprema y lo que se trasluce de ella, que no hay evidencia relacionada con los contagios que pueda derivarse de la presencialidad. A partir de eso, empezamos a estudiar y lo enfocamos en tres aspectos distintos”, explica Durán.

El Informe consta de tres secciones: la primera consigna la situación de la pandemia en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la luz de las restricciones de los últimos diez días del mes de abril y, puntualmente, de la compatibilidad con la presencialidad o virtualidad escolar; la segunda parte analiza las métricas utilizadas en otros países para decidir la suspensión temporal y, por último, se analiza la bibliografía científica actualizada que mide el impacto epidemiológico de la presencialidad. Está disponible para su consulta aquí.

La conclusión del análisis es que en un contexto de alta incidencia viral y con circulación de variantes más contagiosas –mediáticamente conocidas como las cepas de Reino Unido y Manaos–, la escolaridad presencial implica más riesgos para niños, niñas, adolescentes y docentes.

A su vez, afirman, la suspensión temporal de la educación presencial en el Conurbano produjo una disminución más veloz y pronunciada que en CABA y los distritos de la provincia que mantuvieron la presencialidad. Los científicos señalaron que esa disminución tenderá a desaparecer con el tiempo, dada la constante circulación de personas entre el Conurbano y CABA, lo denominan homogeneización de las incidencias.

A su vez, afirman, la suspensión temporal de la educación presencial en el Conurbano produjo una disminución más veloz y pronunciada que en CABA y los distritos de la provincia que mantuvieron la presencialidad. Los científicos señalaron que esa disminución tenderá a desaparecer con el tiempo, dada la constante circulación de personas entre el Conurbano y CABA, lo denominan homogeneización de las incidencias.

Algunos países cuentan con indicadores de riesgo epidemiológico que imponen límites a la continuidad de la escolaridad presencial en determinados contextos. Estos miden la cantidad de casos semanales detectados de COVID cada cien mil habitantes. Este parámetro sanitario es también conocido como la incidencia. En Austria, Francia y Bélgica establecen un valor máximo de 400. A su vez, el órgano que se encarga de controlar los números de la pandemia en Estados Unidos, conocido como Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), propuso un semáforo y considera como “Alta Transmisión Comunitaria” la cantidad de 100 casos semanales cada 100 mil habitantes, y sugiere, traspasado ese umbral, la suspensión de la presencialidad.

“Usamos el indicador de cantidad de casos confirmados semanales cada cien mil habitantes. Con ese indicador es que (la canciller alemana) Angela Merkel fija en 165, Chile y Colombia cortaron las clases presenciales con 200, Uruguay con 400. En el momento del decreto del Presidente, la Ciudad de Buenos Aires estaba en 650 y el conurbano alrededor de 500”, concluye Durán.

“Quisimos revisar lo que se hacía en el resto del mundo. Porque la pandemia plantea desafíos similares en todos los países. No somos el primero en el que se debate qué hacer con la presencialidad escolar”, expresa Sol Minoldo, investigadora colaboradora en la confección del Informe.

“Quisimos revisar lo que se hacía en el resto del mundo. Porque la pandemia plantea desafíos similares en todos los países. No somos el primero en el que se debate qué hacer con la presencialidad escolar”, expresa Sol Minoldo, investigadora colaboradora en la confección del Informe.

“Prácticamente todos tomaron medidas al respecto en 2021, y en especial cuando el contexto epidemiológico fue más complicado. Ese hecho confronta fuerte con la idea de que no hay evidencia que haga pensar en una relación entre la escolaridad presencial y el aumento de contagios. También en esos países consideran importante la presencialidad”, afirma Minoldo.

La comunidad científica, de un amplio abanico de naciones, ha producido estudios que muestran evidencia sobre el impacto positivo de la cancelación de la presencialidad en la disminución de la circulación viral, y lo ha hecho en base a diferentes rangos temporales y técnicas de análisis. En su Informe, los investigadores argentinos aclaran: “No es posible asegurar que en cualquier situación concebible, el cierre de escuelas producirá sistemáticamente una disminución de la circulación”. La complejidad del problema no permite establecer de manera determinante que una variable sea causa de la otra, pero hay una correlación cierta entre ambas. Y aunque en el estudio no se explica por qué esto sucede, sí se describe qué es lo que pasa cuando tenemos alta transmisión comunitaria y se abren las clases presenciales.

“Está bueno que empecemos a sacar estos temas de la grieta política. Es un debate sanitario, científico. Hay que darle más racionalidad a todo esto y tomar decisiones basadas en la evidencia, pero no decirlo, sino hacerlo. Por supuesto, entendemos que no puede haber restricciones eternas para todo el mundo. Pero hay momentos donde hay que parar la pelota y cerrar, porque si no se nos muere toda la gente”, advierte Durán.

“Está bueno que empecemos a sacar estos temas de la grieta política. Es un debate sanitario, científico. Hay que darle más racionalidad a todo esto y tomar decisiones basadas en la evidencia, pero no decirlo, sino hacerlo. Por supuesto, entendemos que no puede haber restricciones eternas para todo el mundo. Pero hay momentos donde hay que parar la pelota y cerrar, porque si no se nos muere toda la gente”, advierte Durán.

Jun 2, 2021 | DDHH, Novedades

En la provincia de Buenos Aires alrededor de 45 mil personas están siendo ignoradas en los planes de vacunación contra el coronavirus. Se trata de las personas alojadas en cárceles y comisarías. En el 2020 murieron 28 detenidos por covid-19 y hasta marzo solo se realizaron 345 testeos en esos ámbitos. En todo el territorio argentino se llevaron a cabo más de 12 millones de testeos sobre una población de 45 millones. Si se usara la misma vara para personas detenidas como se hizo con el resto de la sociedad, se deberían haber realizado más de 12 mil hisopados en las unidades penitenciarias.

En la provincia de Buenos Aires alrededor de 45 mil personas están siendo ignoradas en los planes de vacunación contra el coronavirus. Se trata de las personas alojadas en cárceles y comisarías. En el 2020 murieron 28 detenidos por covid-19 y hasta marzo solo se realizaron 345 testeos en esos ámbitos. En todo el territorio argentino se llevaron a cabo más de 12 millones de testeos sobre una población de 45 millones. Si se usara la misma vara para personas detenidas como se hizo con el resto de la sociedad, se deberían haber realizado más de 12 mil hisopados en las unidades penitenciarias.

Frente a esta marcada diferencia, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó un reclamo para que se tenga en cuenta en el Plan Nacional de Vacunación a la población que habita los centros de encierro. El pedido se sustenta en el respeto al principio de igualdad ante la ley.

En el último registro de la CPM se denunció que hay 44.584 personas detenidas alojadas en 20.804 plazas penitenciarias en las cárceles bonaerenses, la situación es alarmante ante la segunda ola del coronavirus en el país. La sobrepoblación llega al 114%, atentando contra toda recomendación sanitaria y humana. Los que forman parte de este grupo son olvidados tanto para el acceso a una vacuna como para otros derechos básicos.

La pandemia expuso una realidad que viene de larga data: la deficiencia del sistema de salud carcelario. La Dirección de Salud Penitenciaria, que depende del Ministerio de Justicia, históricamente no brindó las condiciones mínimas y necesarias para que las personas privadas de libertad transcurran sus días en un ambiente adaptado que cumpla los requisitos sanitarios.

La CPM recorrió 27 unidades penitenciarias en toda la provincia, y sus representantes observaron que la falta de vacunación de la población de riesgo se suma a otras problemáticas que pueden agravar el momento delicado que se vive por la segunda ola. El escenario se repite en las distintas unidades repartidas en Buenos Aires, la sobrepoblación, el hacinamiento, el acceso nulo a la salud básica en la mayoría de los casos, la falta de testeos y elementos de limpieza e higiene hacen de las instalaciones de encierro un caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades, no solo covid-19, sino también de otras infecciones fácilmente tratables tras los muros. “Los presos en la provincia de Buenos Aires se mueren de tuberculosis. Cuando se detecta se los lleva a una celda de aislamiento en condiciones pésimas que empeoran la salud de las personas –detalla a ANCCOM, Laura Maccarrone, socióloga especialista en sistema penal y derechos humanos-. Hay ciertas enfermedades que en la cárcel tienen una mayor prevalencia o frecuencia y producen más muertes que en el afuera”.

Del otro lado de los barrotes se ha hecho efectiva la vacunación al personal de las fuerzas que brinda servicios en las cárceles y comisarias, pero esto no soluciona un problema que es estructural, en realidad no hace más que visibilizar la discriminación que cae sobre las personas en contexto de encierro.

¿Distanciamiento social?

La recomendación primera para evitar el contagio de covid-19 es el distanciamiento social, imposible de llevar a cabo en las cárceles y comisarías de la provincia donde las instituciones duplican su capacidad máxima de alojados, sin una estructura que lo soporte. Y una plaza penitenciaria no se reduce solo a una cama o habitación, incluye todos los aspectos necesarios para que la vida de una persona en un espacio sea digna: servicios sanitarios, médicos, profesores, agua potable, iluminación natural, etc. En las comisarías la situación es peor, la CPM denuncia que hay aproximadamente cuatro personas en espacios donde debería habitar una, 4.678 personas se hacinan en 1.200 calabozos en comisarías, muchas de ellas, clausuradas.

Maccarrone y Nicolás Maggio toman los datos relevados entre mayo y junio del 2020 por la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD). En el informe titulado ”La Post Salud Carcelaria” denuncian el incumplimiento de los derechos en materia de habitabilidad y la ausencia del sector de Salud, una falta de accionar que viene repitiéndose hace años. Con la pandemia ha habido un intento de refuerzo al principio, pero los testeos han sido pocos y las medidas sanitarias fracasaron en rigurosidad y frecuencia. Los números son alarmantes, se registró que por m2 conviven dos personas y hasta, a veces más, comparten el mismo colchón. En estas condiciones todos los detenidos en las unidades penales bonaerenses pasan a formar el famoso “grupo de riesgo”, por lo tanto deberían tener su lugar en el plan de vacunación. El hacinamiento extremo que padecen se combina con malas condiciones materiales: humedad en las paredes, inodoros que no desagotan -si con suerte los hay-, falta de vidrios en las ventanas, conexiones eléctricas precarias, goteras e inundaciones en las celdas y, por supuesto, la falta de barbijos y elementos de higiene personal. “Las cárceles las mantienen las familias. Los elementos de higiene, la comida y la medicación los llevan las familias. Cuando se inhabilitaron las visitas, el sistema entró en crisis porque se puso en evidencia todo lo que está transferido a las familias”, subraya Maccarrone. Es un escenario que se asume como norma.

El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (CNPT) aprobó por Resolución N° 16/2021 el documento “Estándares mínimos de capacidad de alojamiento y condiciones de detención en establecimientos penitenciarios”. En él se establecen criterios mínimos respecto de las condiciones de detención en los establecimientos penitenciarios en materia de habitabilidad, lo que incluye dimensiones físicas de los espacios de alojamiento y de espacios comunes, salubridad e higiene, iluminación y ventilación, entre otras. Esto se enmarca en una de las diversas acciones que el CNPT desarrolla para revertir la situación de hacinamiento. No se estarían cumpliendo.

Desatención médica

La cifra oficial de testeos totales que aporta el Ministerio de Salud, es decir desde el comienzo de la pandemia, registra 12 millones de testeos en un país que se acerca a los 45 millones de habitantes. Se podría traducir en un 26, 67% de personas testeadas. Hasta marzo de 2020 en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires solo se testeó un 0,79%, muy por debajo de la centésima parte del total de detenidos. Maccarrone asegura que teniendo registros del accionar de la Salud carcelaria ante otras enfermedades, no se puede esperar que con el brote de covid-19 se haya hecho algo muy distinto y más cuidadoso de lo que se hacía antes. “El Ministerio de Justicia nunca produjo datos” denuncia la socióloga.

Las personas detenidas difícilmente llegan a ser asistidas por los operadores de la salud de las cárceles. Existen problemas en la provisión de medicamentos, no reciben atención especializada y no les realizan revisiones clínicas. Los sectores destinados a atender la salud de las personas detenidas están alejados de los pabellones y no son accesibles para ellas. “Nueve de cada diez descripciones de los espacios de ´sanidad´ carcelarios (espacios de internación y atención de pacientes) los definen como lugares donde no hay nada, malísimos, pésimos, fríos, sucios, sin agua caliente, sin cama/colchón, húmedos”, sintetiza el informe La Post Salud Carcelaria.

En las notas enviadas a los ministerios de Justicia y Salud, la CPM exige que se aprovisione de manera regular y periódica de elementos necesarios para prevenir los contagios: barbijos, jabón, lavandina y alcohol en gel. La Dirección de Salud Penitenciaria depende del Ministerio de Justicia pero la CPM insiste en que quede bajo responsabilidad de la cartera de Salud.

En la provincia de Buenos Aires la población en las instituciones de encierro ni siquiera ha sido tomada como grupo prioritario, mientras que sólo cinco provincias presentaron datos de vacunación a personas privadas de libertad: Mendoza, Corrientes, Catamarca, Neuquén y Formosa, esta última vacunó a más de mil personas detenidas. El resto deberá esperar a que los ministerios respondan y tomen las medidas necesarias. “En todo este tiempo aún no hemos tenido respuesta por parte del gobierno a nuestro reclamo”, le señaló a ANCCOM el abogado Roberto Cipriano García, quien actúa como secretario de la Comisión Provincial por la Memoria.

Particularmente en las góndolas digitales de estas mismas cadenas, se cumple con lo estipulado en relación al orden de aparición de los productos de menor precio, pero se sigue dando prioridad a los principales proveedores, sobre todo si existe una oferta o el producto en cuestión está dentro de los precios cuidados. Por otra parte, las subdivisiones existentes dentro de cada categoría varían y permiten realizar una búsqueda más o menos específica. Aun así, se torna un poco engorroso encontrar variedad para un mismo rubro y realizar las compras por este medio puede no resultar tan sencillo como parece.

Particularmente en las góndolas digitales de estas mismas cadenas, se cumple con lo estipulado en relación al orden de aparición de los productos de menor precio, pero se sigue dando prioridad a los principales proveedores, sobre todo si existe una oferta o el producto en cuestión está dentro de los precios cuidados. Por otra parte, las subdivisiones existentes dentro de cada categoría varían y permiten realizar una búsqueda más o menos específica. Aun así, se torna un poco engorroso encontrar variedad para un mismo rubro y realizar las compras por este medio puede no resultar tan sencillo como parece.