«Es una postura política poner al hombre en primer plano»

Daniel Corach se recibió de biólogo en 1980 y siete años más tarde se doctoró gracias a su trabajo sobre la evolución molecular de roedores –cuyas técnicas, posteriormente, utilizó en humanos. En 1989 ingresó al Conicet, donde actualmente es investigador superior, profesor asociado de Genética Forense en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y creador y director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas en esta casa de estudios.

Desde ese organismo, en virtud de un convenio con la Corte Suprema de Justicia de la Nación firmado en 1993, se realiza la identificación forense de las muestras que les llegan por causas judiciales y así generan los recursos que les permiten investigar. Se trata además del Centro de Referencia en Identificación de Genética Humana de la UBA. Por un estudio iniciado en 2004, determinó que el 56% de los argentinos poseen linajes maternos característicos de los nativos americanos.

¿Cómo se llega al estudio de la composición étnica argentina?

A partir de la ciencia forense, se evalúan las probabilidades que surgen del conocimiento de la estructura genética de la población. Si digo “una persona comparte con una evidencia un perfil genético”, dependerá de cuán raro sea ese perfil para que la información que obtenga tenga peso o no. Si es muy común, es probable que, por azar, otro individuo tenga el mismo perfil. Pero si es raro, la evidencia se incrementa. Quiere decir que de los mismos datos que uno va obteniendo, hay que ir generando información estadística para saber de qué manera los marcadores genéticos varían en la población.

¿Y cómo se determina?

Con las muestras que trabajamos a lo largo del tiempo, en general estudios de identificación criminal o vínculos biológicos de parentesco, se van generando bases de datos de referencia. Después depende de cómo se organicen estas bases de datos. Por ejemplo, en un momento trabajamos con 10 provincias, comparábamos sus datos y observábamos que existían diferencias, lo que nos permitía ver la composición de cada una. Luego empezamos a usar marcadores que son informativos de ancestro, que permiten saber si un linaje tiene un componente africano, europeo, nativo americano, asiático, de Oceanía o de donde fuere. Combinando esa información, uno entiende la composición desde el punto de vista de su origen, porque nosotros somos el producto de una mezcla de gente que estaba acá en América antes de que llegaran los conquistadores. Esa gente había venido de Asia a través de Alaska hace unos 15 o 20 mil años y se fue distribuyendo por el continente, es decir que los primeros inmigrantes que tuvo América eran asiáticos.

¿Cómo pasaron a ser nativos americanos?

Esas comunidades que se asentaron y que llamamos nativos americanos en realidad lo son en las últimas generaciones, pero de origen son asiáticos. Por ejemplo, bolivianos o peruanos han tenido mucha menos mezcla que nosotros y como tenían poblaciones muchísimo más grandes, entonces el efecto de los europeos fue menor. Tienen rasgos asiáticos, el pelo muy negro, lacio, los ojos almendrados, todas características que los hacen más semejantes a los asiáticos que a los europeos. De esa manera, se puede entender cómo ese primer componente asiático nativo americano se fue diferenciando respecto de sus orígenes, de los asiáticos en su sentido estricto y, al ponerse en contacto hace sólo 520 o 540 años con los europeos, empieza una mezcla fundamentalmente entre las mujeres que estaban en América y los hombres que eran los conquistadores. Hay una matriz materna nativa americana importante y una paterna pobre desde el punto de vista de los marcadores maternos, pero muy alta desde los paternos. Es decir, según el cromosoma masculino tenemos en la población básicamente representada por la europea. Desde el punto de vista del ADN que se hereda por vía materna, el mitocondrial, tenés más del 50 por ciento de la población que es de origen nativo americano, o sea, tenemos una linda mezcla.

¿Existe la posibilidad de un lado paterno nativo y uno materno europeo?

Todas las combinaciones pueden darse, pero si se lo analiza en un contexto general, tomando muchas muestras, se analiza cuál es la tendencia, la cual fue que los hombres originalmente aportaron la información masculina y las mujeres aportaron desde el lado americano la materna. Después eso se confirma con otro tipo de marcadores.

«Más de la mitad de la población tiene linajes maternos característicos de los nativo americanos», afirma Corach.

¿Entonces los nativo americanos descienden de los asiáticos?

Sí, pero no es tan sencillo. Los asiáticos descienden de las poblaciones que habitaron y se diferenciaron en Medio Oriente y allí se dispersaron hacia Asia y hacia el oeste europeo, España, Portugal, Italia, pero todo ese núcleo surge de África. El origen último es África.

¿Además de Europa tenemos incidencia de otras regiones?

A los 60 años de haberse metido en América, los europeos empezaron a traer esclavos negros que también se fueron combinando en menor grado de acuerdo a las áreas, en Argentina tenemos una representación baja. No obstante, hay marcadores característicos de africanos que se integraron al patrimonio genético argentino, mujeres en mayor medida ya que a los varones no los dejaban reproducirse, pero las africanas fueron objeto también de abusos dada su condición de esclavas. Esta situación es la misma en toda América, desde Canadá hasta Chile, todos los países se mezclaron. Somos un continente mestizo, el tema es que el origen de la población que tenemos es asiático y es la población que menor variabilidad genética tuvo. Entonces es la más débil desde el punto de vista de la respuesta antigénica, es decir que su sistema inmunológico es un poco más flojito, dado su origen, como fue migrando iba perdiendo información y esto se transforma en mayor susceptibilidad a patologías.

¿Qué implica esto?

Los europeos, más que las armas y el genocidio, el efecto que tuvieron sobre las poblaciones nativas fue en su estructura patogénica. Ante una enfermedad traída por un europeo, el nativo americano no tenía la batería para defenderse. Se morían como moscas. En ese momento, se produce un bajón de la población que después retoma. ¿Por qué? Retoma con la hibridización, se empiezan a mezclar los componentes maternos nativos, esa información genética más bien pobre se enriquecía por la información europea de los varones y entonces los mestizos empiezan a tener mayor resistencia a nivel inmunológico. Por tanto, tenemos esta situación de mayor respuesta inmunológica, mayor posibilidad de subsistencia a lo largo del tiempo y se forma lo que sería esta sopa interétnica que es la población americana. Varía de acuerdo a los lugares. Por ejemplo, en las zonas tropicales hay mayor cantidad de población africana porque es donde se adecuaron mucho mejor. Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y, en menor grado, Venezuela, tienen un componente africano fuerte. Hay que pensar, además, que las poblaciones andinas, desde el principio, tenían un componente demográfico más grande que en nuestra zona. Lo que es ahora nuestro país, comparativamente, estaba mucho menos poblado, entonces había comunidades, es cierto, pero no eran de la magnitud que tenían en Perú, en Bolivia, en Mesoamérica, que eran millones. Acá había una población más baja, de lo que corresponde a nuestro territorio serían medio millón de habitantes aproximadamente al momento del contacto europeo.

¿Qué tribus habitaban en lo que hoy es Argentina?

El problema es que son construcciones que las denominaron los mismos europeos. Los araucanos tienen una vinculación con los actuales mapuches, que son relativamente recientes, porque la araucanización de la Patagonia se produce con un desplazamiento de grupos que eran nativos como los tehuelches, y a los que someten. Acá ha habido siempre un problema complejo en cuanto a las dominaciones. Los incas, que duraron unos 100 años, dominaban desde Colombia hasta Argentina y eran muy odiados por las comunidades previas, por sus súbditos, porque eran terribles cobradores de impuestos. Cuando llegan los europeos piensan que los van a salvar, entonces muchas poblaciones indígenas ayudan a los europeos a sacarse a los incas de encima. Lo mismo pasa con los aztecas cuyas últimas formas fueron bastante violentas y también imperiales.

¿Cuáles otras sobrevivieron?

Están los aymaras y los quechuas en el norte. En conjunto, los coyas son grupos bastante diferenciados. También los matacos, entre ellos los guaicurús, los wichí y los mataguayos, que se forman por el lenguaje que hablan. Dentro de los guaycurúes están los toba, los qom, los mocovíes y varios más. En nuestro país, hay alrededor de 30 lenguas nativo americanas y algunas se han perdido, como la de los onas en el sur. Cada uno de esos grupos puede diferenciarse de los otros, el tema es que de cualquier forma están ya muy mezclados con componentes europeos y africanos en menor grado.

¿Qué sucede con esa idea de que venimos de los europeos?

Nuestra población es claramente heterogénea y mestiza. El problema es que la clase dominante tuvo un origen esencialmente europeo, entonces dejó de visibilizar el componente originario, y eso se da desde la Independencia. Desde la Revolución de Mayo en adelante, la mayoría eran criollos europeos, es decir hijos de europeos nacidos fuera de su lugar de origen. El problema es que la dominación europea negó el componente nativo, se lo restringió y no se los integró como debería haber sido, como intentó en su momento Sarmiento, informar y educar a todo el mundo, acá se los fue dejando de lado. Las comunidades más pobres tienen un componente nativo americano más alto porque la clase dominante le dio más importancia a la historia europea y ahí está la diferencia. El único país que se salva de esto, más o menos, es Bolivia, donde un hombre de origen nativo (Evo Morales) se hace cargo del gobierno durante un tiempo considerable.

El 56% de las y los argentinos, ¿descienden de pueblos originarios?

No es que cada uno desciende, sino que hay rasgos de pueblos originarios. Más de la mitad de la población tiene linajes maternos característicos de los nativo americanos. Las mujeres tienen la misma información mitocondrial que su madre, que su abuela, que su bisabuela, que su tatarabuela y así. Y si tienen un cromosoma mitocondrial A, B, C o D entonces son de origen nativoamericano. Si un varón tuviera en el cromosoma Y, un marcador que se llama M3-Q3 podría suponer que pertenece a un linaje paterno nativo.

¿Hay pueblos originarios “puros”?

En la Argentina no porque el grado de mestizaje es muy alto, incluso ese 100 por ciento nativo podría solamente detectarse en poblaciones aisladas, fuera del contacto con cualquier otra población, y eso solamente se da en el Amazonas, en nuestro país no.

¿De qué hipótesis partieron para la investigación?

Por un lado, entender la estructura genética de la población de nuestro país para un estudio de tipo académico, pero además otro de aplicación práctica, porque necesitamos conocer esas características para hacer la evaluación estadística de los casos de interés judicial que estamos tratando.

¿Qué muestras utilizaron?

Muestras biológicas, saliva o sangre. Es el material que recibimos, que después se anonimiza, es decir que se saca la posibilidad de identificarlo con nombre y apellido, y se lo toma como individuo N. Toda esa información, al interpretarla en forma conjunta, nos permite entender la estructura de la población y crear bases de datos de referencia como las que tenemos de cromosoma Y, de ADN mitocondrial y de marcadores autosómicos, las cuales están además disponibles desde nuestra facultad y en bases de datos mundiales.

¿Cuántas muestras fueron?

Esta investigación la hicimos antes de 2004 y se publicó en 2005. En ese momento, habíamos analizado más de 12 mil muestras, de las cuales seleccionamos un grupo como representativas del total. Hoy, si pusiéramos los números, serían más de 20 mil porque lógicamente se incrementaron y tendríamos que volver a hacer una selección. Lo que pasa es que con el tiempo surgieron otros laboratorios que hicieron estudios parecidos y todos fueron coincidentes. Entonces, es como que todo se va reestructurando de manera cada vez más eficiente.

¿Continúan desarrollando esta investigación?

Sí, seguimos porque se van abriendo nuevos aspectos. Trabajamos también con grupos nativo americanos y caracterizamos a los mapuches, a los mataco guaicurús, a los guaraníes, a los chiriguanos. Todos los grupos étnicos argentinos fueron estudiados por nuestro laboratorio y siempre van surgiendo nuevas áreas en las que podemos seguir avanzando. La investigación nunca se termina, siempre se van abriendo nuevos caminos.

¿Cualquier persona puede establecer su ancestralidad?

Nosotros lo que hacemos es mucho más limitado. Si alguien quiere averiguarlo, debería realizarse un hisopado bucal y enviárselo a 23andMeK, que es una compañía estadounidense que hace un estudio que es realmente impresionante y bastante acertado. Se dedica a eso. También le va a decir si tiene predisposición para patologías, esa es la genética que se viene.

La situación de los manteros en la ciudad de Buenos Aires está complicada, aunque en verdad siempre lo estuvo. En el contexto de pandemia todo se intensifica y problematiza. Después de un año y tres meses del anuncio de la cuarentena, las dificultades que tienen para vender son las mismas y hasta han aumentado. Sin ánimos ni esperanzas de recibir una solución, cientos de personas se ven obligadas diariamente a tender su manta sobre las veredas de barrios como Once para recaudar lo necesario para cubrir gastos diarios y mantener a sus familias.

Los manteros debieron cancelar su actividad durante buena parte del año pasado al quedarse en sus casas, situación que se repitió en abril y mayo pasado. “Hubo nueve días que no pudimos trabajar, no pudimos venir directamente. Volvimos con miedo de que la policía nos saque todo. Por eso vinimos con poca mercadería”, cuenta resignada Mariana Belozo de 25 años, vendedora de zapatillas en Once. Su testimonio desnuda gran parte de las problemáticas que deben afrontar, además de un esfuerzo constante por trabajar y un contexto que no ayuda.

La Policía de la Ciudad, en reiteradas ocasiones, impide a los manteros trabajar, no sólo secuestrando la mercadería para no devolverla jamás, sino también ejerciendo violencia verbal y física contra los trabajadores: al que se rebela lo detienen. Fue el caso de Malick, vendedor senegalés de ropa deportiva, a quien a principios del mes de mayo la policía le secuestró tres bolsos repletos de mercadería por un valor aproximado de ochenta mil pesos.

La Policía de la Ciudad, en reiteradas ocasiones, impide a los manteros trabajar, no sólo secuestrando la mercadería para no devolverla jamás, sino también ejerciendo violencia verbal y física contra los trabajadores: al que se rebela lo detienen. Fue el caso de Malick, vendedor senegalés de ropa deportiva, a quien a principios del mes de mayo la policía le secuestró tres bolsos repletos de mercadería por un valor aproximado de ochenta mil pesos.

En estado de desesperación por perder su fuente de trabajo y toda oportunidad que tenía, Malick insultó a los oficiales y estos además de secuestrarle todas sus pertenencias lo llevaron a la comisaría. “Vienen y te empiezan a levantar las cosas como si fueran los dueños, se quedaron con toda mi inversión, ese era mi trabajo. Les pregunté dónde tenía que ir a buscarlo y me dijeron que no me lo van a devolver. Estaba enojado, los insulté y no me arrepiento. Me costó mucho tiempo volver a recuperarme”, cuenta.

Como Malick, hay cientos de vendedores ambulantes en situación de vulnerabilidad a merced de lo que dispongan las fuerzas. No les queda más que acatar sin diálogo, sin opción y sin propuestas. Los inconvenientes entre la policía y los manteros no es un tema reciente. La Asociación de Vendedores Libres viene dando lucha contra esta problemática desde hace muchos años. Su vocero, Omar Guaraz, no da el brazo a torcer y expresa: “Ante los operativos policiales nos replegamos para evitar la represión y nos reunimos en asamblea, donde decidimos volver a trabajar como todos los días”. Guaraz es consciente que en tiempos de pandemia son varios los problemas con que lidiar, y para ello apela a la unión, al consenso y al diálogo.

Como Malick, hay cientos de vendedores ambulantes en situación de vulnerabilidad a merced de lo que dispongan las fuerzas. No les queda más que acatar sin diálogo, sin opción y sin propuestas. Los inconvenientes entre la policía y los manteros no es un tema reciente. La Asociación de Vendedores Libres viene dando lucha contra esta problemática desde hace muchos años. Su vocero, Omar Guaraz, no da el brazo a torcer y expresa: “Ante los operativos policiales nos replegamos para evitar la represión y nos reunimos en asamblea, donde decidimos volver a trabajar como todos los días”. Guaraz es consciente que en tiempos de pandemia son varios los problemas con que lidiar, y para ello apela a la unión, al consenso y al diálogo.

Otra disputa e inconveniente frecuente es con los comerciantes locatarios, que en muchas ocasiones amenazan a los vendedores con denunciarlos y echarlos de lo que ellos consideran “su parte de vereda”. Hasta suelen cobrar “renta”, “alquiler” o “cuidado” del metro cuadrado de vereda para que el mantero coloque sus productos.

Por otro lado, ante la crisis los vendedores sufren una merma en las ventas. Mariana, que trabaja en Once hace más de tres años, cuenta que a principios de 2020, antes de la cuarentena, vendía entre 5 y 8 pares de zapatillas por día. Hoy no llega a 4 pares diarios. Esta misma variable se replica en todos los rubros de la zona: calzado, blanquería, bijouterie, bazar o indumentaria.

Por otro lado, ante la crisis los vendedores sufren una merma en las ventas. Mariana, que trabaja en Once hace más de tres años, cuenta que a principios de 2020, antes de la cuarentena, vendía entre 5 y 8 pares de zapatillas por día. Hoy no llega a 4 pares diarios. Esta misma variable se replica en todos los rubros de la zona: calzado, blanquería, bijouterie, bazar o indumentaria.

Rosa, vendedora de ropa infantil hace más de 10 años en la zona, cuenta que en 2017 hubo una única propuesta a manteros por parte del Gobierno de la Ciudad para moverse al predio sobre Juan Domingo Perón y Bolougne Sur Mer. El mismo funcionaría como feria. La propuesta consistía sólo en brindar un lugar, sin puestos armados, sin electricidad, sin agua, sin gas, sin baños, sin ningún tipo de infraestructura para el comercio. Además, el predio era demasiado pequeño para la cantidad de manteros que tiene la ciudad de Buenos Aires, por lo que era imposible mudar a todos los vendedores.

Aun así Rosa aceptó: “Sí, fui al predio. No se vende nada, es horrible, está bien, no nos cobran nada pero no podemos estar ahí, es perder días de trabajo por nada.” Así que desistió y volvió a la vereda de su viejo puesto. Tanto Mariana, Rosa y Malick como cientos de manteros a lo largo y ancho de la ciudad de Buenos Aires siguen trabajando cada día bajo las mismas o muy similares circunstancias. Solo por nombrar algunas: la persecución de la policía, la violencia con que acude y “resuelven” y los robos y/o secuestro de mercadería. Además se le suma la situación de crisis sanitaria por el coronavirus, las restricciones para el comercio y la baja en las ventas. Demasiadas cosas que padece este sector de la población.

Aun así Rosa aceptó: “Sí, fui al predio. No se vende nada, es horrible, está bien, no nos cobran nada pero no podemos estar ahí, es perder días de trabajo por nada.” Así que desistió y volvió a la vereda de su viejo puesto. Tanto Mariana, Rosa y Malick como cientos de manteros a lo largo y ancho de la ciudad de Buenos Aires siguen trabajando cada día bajo las mismas o muy similares circunstancias. Solo por nombrar algunas: la persecución de la policía, la violencia con que acude y “resuelven” y los robos y/o secuestro de mercadería. Además se le suma la situación de crisis sanitaria por el coronavirus, las restricciones para el comercio y la baja en las ventas. Demasiadas cosas que padece este sector de la población.

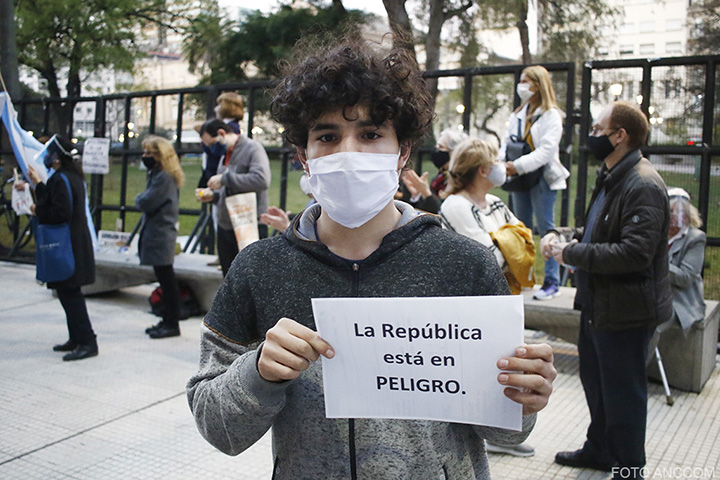

“La reacción conservadora” se tituló la investigación periodística publicada el 13 de junio en el El DiarioAr que intentó mapear los vínculos entre los actores de la denominada nueva derecha. Para hacerlo, las autoras elaboraron una red conceptual, con datos públicos, que a poco de ser subida en la web fue hackeada; ellas también recibieron amenazas de muerte por su trabajo. Además, debieron padecer en redes el ataque coordinado de los influencers señalados en el informe e incluso de colegas. Ahora bien, la virulenta respuesta de la alt-right argenta no puede verse como un fenómeno local, sino que está enmarcada en una estrategia global.

“La reacción conservadora” se tituló la investigación periodística publicada el 13 de junio en el El DiarioAr que intentó mapear los vínculos entre los actores de la denominada nueva derecha. Para hacerlo, las autoras elaboraron una red conceptual, con datos públicos, que a poco de ser subida en la web fue hackeada; ellas también recibieron amenazas de muerte por su trabajo. Además, debieron padecer en redes el ataque coordinado de los influencers señalados en el informe e incluso de colegas. Ahora bien, la virulenta respuesta de la alt-right argenta no puede verse como un fenómeno local, sino que está enmarcada en una estrategia global.

Uno de los primeros estudios que busca alertar sobre el avance de las extremas derechas en el país fue realizado por el equipo de Incidencia Política de FUSA AC, una asociación civil que trabaja en temas de salud y derechos sexuales. El proyecto tiene como objetivo identificar los “formatos discursivos y fórmulas retóricas de los argumentos usados por actores conservadores/antiderechos que, desde distintas inscripciones políticas, predominan en la escena local”.

El trabajo contó con la colaboración de la socióloga feminista María Alicia Gutiérrez quien, en diálogo con ANCCOM, afirma que no se trata de algo nuevo, sino que existe hace años a nivel regional y mundial: “Se pueden rastrear desde los años setenta, tienen un impacto fuerte en la década del noventa y, en los últimos diez años cambiaron algunas claves a partir de la aparición pública de los feminismos, la comunidad LGBTIQ+, gobiernos progresistas en algunos lugares del mundo y la revolución 2.0 que les permitió usar estrategias de difusión alternativas”.

En los setenta, una de sus principales figuras fue Joseph Ratzinger (luego Benedicto XVI), quien lideraba la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ratzinger comenzó a plantear la emergencia de situaciones que desorganizan el “orden natural”, por ejemplo, “la homosexualidad”. Ya en los noventa, con El Vaticano operando desde su lugar de observador permanente en Naciones Unidas, se fue articulando una nueva estrategia mediante la intervención a niveles regionales y locales en políticas públicas y en el lenguaje de las leyes. Esta quedó manifiesta en las diversas conferencias internacionales del período, particularmente en la de Población y Desarrollo en El Cairo (1994) y de la Mujer en Beijing (1995), sobre dos ejes: los derechos sexuales o reproductivos y la educación.

En los setenta, una de sus principales figuras fue Joseph Ratzinger (luego Benedicto XVI), quien lideraba la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ratzinger comenzó a plantear la emergencia de situaciones que desorganizan el “orden natural”, por ejemplo, “la homosexualidad”. Ya en los noventa, con El Vaticano operando desde su lugar de observador permanente en Naciones Unidas, se fue articulando una nueva estrategia mediante la intervención a niveles regionales y locales en políticas públicas y en el lenguaje de las leyes. Esta quedó manifiesta en las diversas conferencias internacionales del período, particularmente en la de Población y Desarrollo en El Cairo (1994) y de la Mujer en Beijing (1995), sobre dos ejes: los derechos sexuales o reproductivos y la educación.

El movimiento es encabezado por la Iglesia católica, pero ha ido generando alianzas con sectores del protestantismo, del islam y, más recientemente, con grupos laicos para sentar bases ecuménicas. Todas las presiones que ejercen son posibles gracias a los recursos económicos con los que cuentan, una diferencia sustancial respecto a cualquier otra organización social.

“En Argentina, a partir de la transición democrática, como la Iglesia católica queda muy desprestigiada entre los grupos más vulnerables por su compromiso con el golpe militar, le cuesta bastante reinsertarse en los sectores populares y ahí empiezan a ocupar un lugar importante los pentecostales y los neopentecostales”, sostiene Gutiérrez.

“En Argentina, a partir de la transición democrática, como la Iglesia católica queda muy desprestigiada entre los grupos más vulnerables por su compromiso con el golpe militar, le cuesta bastante reinsertarse en los sectores populares y ahí empiezan a ocupar un lugar importante los pentecostales y los neopentecostales”, sostiene Gutiérrez.

En los noventa, mientras la Iglesia católica opera en el espacio de poder del Estado, los evangélicos empiezan a resolver las necesidades en el territorio. También emerge el laicado conservador, que da impulso a nuevas estrategias, como el intento de desarticulación y resignificación de los derechos humanos, sin decir nunca que están lisa y llanamente en contra de ellos. Por caso, el derecho a la vida lo traducen en “las dos vidas”. Según Gutiérrez, en los últimos años evitan el lenguaje religioso y se sustentan en su concepción de la ciencia y del derecho. Todo lo que se encuentra por fuera lo califican, despectivamente, como “ideología”. Un referente actual es Agustín Laje, politólogo cordobés e influencer que ataca las posturas feministas asociándolas, en sus críticas, a una difusa «ideología de género».

Personajes como Laje ganan seguidores en las redes. Pablo Stefanoni, autor del libro ¿La rebeldía se volvió de derecha? Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio), destaca: “Hay un sector de la juventud que se siente atraído por las derechas alternativas que aparecen como transgresoras y hablan el discurso de las redes sociales: el trolleo, el meme”.

En su libro, subraya que la izquierda “fue quedando dislocada en gran medida de la imagen histórica de la rebeldía, la desobediencia y la transgresión que expresaba. Parte del terreno perdido en su capacidad de capitalizar la indignación social fue ganándolo la derecha, que se muestra eficaz en un grado creciente para cuestionar el ‘sistema’”. Y más allá de que la escena política argentina no parezca tener lugar para estas nuevas fuerzas, Stefanoni asegura que nadie está exento del clima de época en el que crecen estas derechas alternativas.

En su libro, subraya que la izquierda “fue quedando dislocada en gran medida de la imagen histórica de la rebeldía, la desobediencia y la transgresión que expresaba. Parte del terreno perdido en su capacidad de capitalizar la indignación social fue ganándolo la derecha, que se muestra eficaz en un grado creciente para cuestionar el ‘sistema’”. Y más allá de que la escena política argentina no parezca tener lugar para estas nuevas fuerzas, Stefanoni asegura que nadie está exento del clima de época en el que crecen estas derechas alternativas.

En su libro, escrito en pandemia, el autor observa cómo el coronavirus alimentó teorías conspirativas y protestas contra el aislamiento y las vacunas. La incertidumbre genera un contexto propicio para que las extremas derechas alrededor del mundo hagan uso eficiente de tecnologías para detectar temores.

Distintos grupos componen el amplio espectro de esta nueva derecha. “Tienen algunos puntos en común en la argumentación –explica Gutiérrez–: se autodenominan antisistema, los de la incorrección política, porque dicen que la democracia no puede resolver la pobreza dado que son regímenes tomados por los ´nuevos revolucionarios´ como los feminismos, movimientos LGTBQI+ y el marxismo cultural”.

En su obra, Stefanoni analiza cómo se enlazan agrupaciones ambientalistas o proteccionistas, otras que reivindican los derechos sexuales y religiosos, con los sectores de extrema derecha, que adoptan estos elementos para articularse en los sitios de poder institucional. Destaca el caso del ultraderechista Frente Nacional francés, liderado por Marine Le Pen, una de cuyas banderas es la preocupación medioambiental. Asimismo, hasta 2018 Le Pen tuvo como aliado a Florian Phillipot, quien en 2014 se declaró abiertamente gay. Desde 2017, Philippot es el jefe de Los Patriotas, otro partido de extrema derecha, creado luego de sus diferencias con Le Pen. “A pesar de que gran parte de esta nueva derecha sigue siendo conservadora, hay sectores que están siendo más aperturistas”, aclara Stefanoni.

En su obra, Stefanoni analiza cómo se enlazan agrupaciones ambientalistas o proteccionistas, otras que reivindican los derechos sexuales y religiosos, con los sectores de extrema derecha, que adoptan estos elementos para articularse en los sitios de poder institucional. Destaca el caso del ultraderechista Frente Nacional francés, liderado por Marine Le Pen, una de cuyas banderas es la preocupación medioambiental. Asimismo, hasta 2018 Le Pen tuvo como aliado a Florian Phillipot, quien en 2014 se declaró abiertamente gay. Desde 2017, Philippot es el jefe de Los Patriotas, otro partido de extrema derecha, creado luego de sus diferencias con Le Pen. “A pesar de que gran parte de esta nueva derecha sigue siendo conservadora, hay sectores que están siendo más aperturistas”, aclara Stefanoni.

La retórica de esta nueva-vieja derecha incorpora la construcción y permanente mención de su antítesis, “el comunismo”, con la que justifica su accionar. Utilizan la palabra “comunismo” para describir a aquellos que no comparten sus planteos, sin importar siquiera que lo sean.

La retórica de esta nueva-vieja derecha incorpora la construcción y permanente mención de su antítesis, “el comunismo”, con la que justifica su accionar. Utilizan la palabra “comunismo” para describir a aquellos que no comparten sus planteos, sin importar siquiera que lo sean.

Otro latiguillo es el “marxismo cultural”, que según denuncian los alt-right, se inserta en el espectáculo, las instituciones educativas y en espacios de reivindicación de derechos para las minorías. Argumentan que la izquierda obtuvo su victoria cultural y que ellos están dispuestos a enfrentarla. “Es una idea de justificar el anticomunismo zombie de hoy, ven comunismo donde no hay comunistas”, remarca Stefanoni. Tales ámbitos, donde los movimientos denuncian el predominio del marxismo cultural, “poco tienen que ver con la izquierda”, agrega. En verdad, es sólo un intento para fortalecer el antiprogresismo.

En los medios, con la intención de contrastar información oficial, muchas veces se pone al aire a portavoces de estos discursos, a la misma altura de referentes institucionales como si se tratara de fuentes equivalentes. En redes sociales, sus intervenciones se viralizan por su radicalidad, y aunque se las replique desde un lugar de cuestionamiento o de “consumo irónico”, nuestra comunidad interpretativa no es infinita y lo único que se logra es dar relevancia a estos personajes sin profundizar en las consecuencias que puede traer.

En los medios, con la intención de contrastar información oficial, muchas veces se pone al aire a portavoces de estos discursos, a la misma altura de referentes institucionales como si se tratara de fuentes equivalentes. En redes sociales, sus intervenciones se viralizan por su radicalidad, y aunque se las replique desde un lugar de cuestionamiento o de “consumo irónico”, nuestra comunidad interpretativa no es infinita y lo único que se logra es dar relevancia a estos personajes sin profundizar en las consecuencias que puede traer.

Gutiérrez sostiene que hay que hacerse cargo del debate desde todos los ámbitos: la academia, los movimientos sociales, los partidos políticos, los sindicatos: “Hay que estar atentos sin dar lugar al pánico ni más presencia de la que tienen. No se puede decir que es pura bizarreada, tienen muchos seguidores en las redes, lugar en la televisión y mientras los ridiculizamos ellos operan”. Y concluye: “Lo que ellos tomaron interesante es la noción de libertad. Se la apropiaron porque está abandonada del otro lado, en el debate igualdad-libertad, la izquierda política y teórica denostó la libertad en tanto concepto profundamente liberal. Hay que retomarlo”.

Se cumplen ocho meses desde la media sanción del proyecto de Ley de Etiquetado en la Cámara de Senadores y puede perder estado parlamentario si no se aprueba este año. Organizaciones sin fines de lucro, sociedades médicas y agrupaciones en defensa de los derechos del consumidor reclaman en redes con el hashtag #EtiquetadoClaroYa para que se establezca como una reglamentación integral sin modificaciones para generar una alimentación saludable y evitar enfermedades crónicas no transmisibles.

Se cumplen ocho meses desde la media sanción del proyecto de Ley de Etiquetado en la Cámara de Senadores y puede perder estado parlamentario si no se aprueba este año. Organizaciones sin fines de lucro, sociedades médicas y agrupaciones en defensa de los derechos del consumidor reclaman en redes con el hashtag #EtiquetadoClaroYa para que se establezca como una reglamentación integral sin modificaciones para generar una alimentación saludable y evitar enfermedades crónicas no transmisibles.

Florencia Guma, licenciada en Nutrición y cofundadora de Sanar (Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales) asegura: “Esta ley es integral, porque está el etiquetado, los entornos escolares y la regulación a la publicidad dirigida a chicos. Eso cubre un montón en cuanto a la educación. Creo que todos nos merecemos estar educados sobre el tema y tener información sobre lo que comemos. Es un proyecto muy completo y por eso bregamos para que salga tal cual está porque seríamos pioneros en Latinoamérica y en el mundo. El acceso a la información hace una mejor decisión alimentaria”.

Si bien entre los senadores el proyecto tuvo 64 votos a favor y 3 en contra, en Diputados el debate se interrumpió. Las organizaciones que trabajan juntas desde la formulación de la ley denuncian que esto se debe a el lobby sobre El Poder Ejecutivo y el Legislativo y puertas giratorias entre los ministerios de Agricultura y Comercio. “El poder de lobby o la interferencia de la industria no es un tema menor. Justamente afecta uno de los sectores quizás más poderosos de argentina: la industria alimentaria”, afirma el Ignacio Drake, responsable del Área de Proyectos de Consumidores Argentinos, en la ONG que busca informar, educar y defender a los consumidores.

María Belén Núñez, miembro de Sanar, señala que la creación de pánico económico y la desestimación de la evidencia científica por la industria de los ultras procesados también retrasa la sanción de la ley. “Tenemos que ver si los tomadores de decisiones no tienen algún conflicto de intereses en el que quieran beneficiar a alguien, en vez de beneficiar a la salud. Por ahí hay gente que salió a decir que las lentejas iban a tener un sello de advertencia, que el tomate iba a tener un sello de advertencia. Todo esto fue también como para desprestigiar un poco la ley y generar confusión en la sociedad”, describe.

María Belén Núñez, miembro de Sanar, señala que la creación de pánico económico y la desestimación de la evidencia científica por la industria de los ultras procesados también retrasa la sanción de la ley. “Tenemos que ver si los tomadores de decisiones no tienen algún conflicto de intereses en el que quieran beneficiar a alguien, en vez de beneficiar a la salud. Por ahí hay gente que salió a decir que las lentejas iban a tener un sello de advertencia, que el tomate iba a tener un sello de advertencia. Todo esto fue también como para desprestigiar un poco la ley y generar confusión en la sociedad”, describe.

Las organizaciones aseguran que el etiquetado es muy difícil de interpretar para el consumidor común. Según la Universidad Siglo 21, a través de su Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales, solo uno de cada cuatro personas lee actualmente las etiquetas de los productos que compra. Pero, de todas maneras, el Código Alimentario Argentino no obliga a los fabricantes a comunicar la cantidad exacta de azúcar en un producto. “Hoy la gente compra, por ejemplo, un yogurt creyendo que es un alimento saludable y con muchos nutrientes. Pero la industria, para venderlo más, le pone muchísima azúcar, muchísima cantidad de aditivos, sabor a frutilla, olor a frutilla, color de frutilla y terminan siendo golosinas. Es un falso saludable”, agrega Núñez.

La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable se base en tres ejes, el primero tiene que ver con la implementación de un sistema de advertencia de sellos con forma de octógonos negros con la leyenda “Exceso en…”, indicando que un alimento ultra procesado (formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos) contiene un exceso de nutrientes críticos, ya sean azúcares, sodio o grasas. Además de la inclusión de una etiqueta con la leyenda: “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as” o “contiene cafeína, evitar en niños/as” a los productos que correspondan.

Esta clasificación de los alimentos se rige por el perfil de nutrientes elaborado por la Organización Panamericana de la Salud. En donde se tienen en cuenta los límites máximos de consumo de determinados nutrientes que puedan tener un impacto o ser perjudiciales en la salud. Según el Ministerio de la Nación y la Fundación InterAmericana del Corazón Argentina, es el perfil de nutrientes que más se adecua a las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

Esta clasificación de los alimentos se rige por el perfil de nutrientes elaborado por la Organización Panamericana de la Salud. En donde se tienen en cuenta los límites máximos de consumo de determinados nutrientes que puedan tener un impacto o ser perjudiciales en la salud. Según el Ministerio de la Nación y la Fundación InterAmericana del Corazón Argentina, es el perfil de nutrientes que más se adecua a las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

“Se da a conocer más la ley por el etiquetado y no por todos los ejes que tiene, porque le toca la imagen al envase del producto y afecta a la industria, que va a tener que modificar cuestiones para evitar los sellos”, comenta Florencia Guma sobre los otros dos ejes del proyecto que son los más innovadores y se relacionan particularmente con la alimentación de los niños y niñas. Uno de ellos estipula que a los productos que les corresponda llevar algún tipo de sello octagonal se le prohíbe cualquier tipo de publicidad. Tampoco podrán utilizar claims, personajes animados, premios o regalos para atraer al consumidor. Por otra parte, estos productos, no podrán ser ofrecidos ni comercializados en entornos escolares. Magdalena Merlo, coordinadora del Área de Salud de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), explica que es allí donde se genera el impacto positivo en la educación nutricional y la salud de los niños. “Históricamente los niños y niñas pasan muchísimas horas en las escuelas donde hay una exposición constante a estos alimentos. Con esta ley, el Estado tendría el deber de priorizar en los programas de asistencia alimentaria la compra de productos que no tuvieran sellos”.

Argentina se ubica en el primer puesto de la región en sobrepeso en menores de 5 años, según el informe sobre la exposición de niños, niñas y adolescentes al marketing digital de alimentos y bebidas en nuestro país realizado por Unicef. Además, asegura que uno de cada dos chicos y chicas compran alimentos poco saludables atraídos por publicidades y que los contextos digitales están completamente desregulados en lo que refiere a la constante exposición de los más pequeños a alimentos y bebidas poco saludables.

Mientras que la Ley de Promoción de Alimentación Sustentable se mantiene en un limbo, desde Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) se presentó un proyecto que supone reemplazar los sellos “Exceso en…” por “Alto en…”, modificando el sistema de perfil de nutrientes de la OPS por umbrales más bajos, excluyendo todas las regulaciones en los entornos escolares y la publicidad. También deja afuera las etiquetas relacionadas con los edulcorantes y la cafeína, María Belén aclara que “son varias diferencias técnicas que son más funcionales a la industria y menos funcionales a la salud. Entonces quedan por afuera bastantes regulaciones y no logra hacer tan efectivo como la evidencia científica de otros países nos está diciendo”.

Mientras que la Ley de Promoción de Alimentación Sustentable se mantiene en un limbo, desde Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) se presentó un proyecto que supone reemplazar los sellos “Exceso en…” por “Alto en…”, modificando el sistema de perfil de nutrientes de la OPS por umbrales más bajos, excluyendo todas las regulaciones en los entornos escolares y la publicidad. También deja afuera las etiquetas relacionadas con los edulcorantes y la cafeína, María Belén aclara que “son varias diferencias técnicas que son más funcionales a la industria y menos funcionales a la salud. Entonces quedan por afuera bastantes regulaciones y no logra hacer tan efectivo como la evidencia científica de otros países nos está diciendo”.

Lo cierto es que el proyecto original cuenta con el apoyo de numerosas entidades como la OMS, la OPS, Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Fundación InterAmericana del Corazón y la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad Infantil en Niños, Niñas y Adolescentes, por mencionar algunas. Cada vez son más los países Latinoamericanos que aprueban leyes similares, consiguiendo cambios en los hábitos alimenticios. Son el caso de Chile, Perú, Uruguay y más recientemente Colombia.

A pesar de esto y la gran aceptación por parte de la sociedad, que se manifiesta en las redes sociales, todavía no hay fecha para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Tanto Sanar, Fundeps y Consumidores Argentinos, como otras organizaciones médicas y en defensa de la soberanía alimentaria promueven la participación a través de la plataforma Activa el Congreso, en la que quien quieran pueden enviar mensajes a los legisladores solicitándoles que voten a favor del proyecto, para garantizar nuestro derecho a una alimentación más saludable.