Jul 3, 2019 | Novedades, Trabajo

El 20 por ciento de los jóvenes se encuentra desocupado y otro 50 por ciento tiene trabajo precario.

Mientras los colectivos comenzaban a llenarse hasta los estribos, y a pesar de que el cielo aún no clareaba en esa mañana nublada, miles de jóvenes hacían fila sobre la avenida Sarmiento. Esperaban que las puertas de La Rural se abrieran y diera comienzo a una nueva edición de la Expo Empleo Joven. A lo largo de dos jornadas, el flujo no cesó: la esperanza de conseguir un trabajo fue más fuerte que el frío húmedo de Buenos Aires.

Por cuarto año consecutivo, el Gobierno de la Ciudad organizó la Expo Empleo Joven. El evento se realizó el 28 y el 29 de junio y estuvo destinada a jóvenes de entre 15 y 35 años deseosos de una oportunidad laboral o de capacitación profesional. Las jornadas supusieron también ventajas para las 300 empresas nacionales e internacionales que ofrecieron puestos de trabajo: según los encargados de Recursos Humanos, para las compañías es un método efectivo ya que facilita el proceso de selección al tener un contacto directo con personas interesadas y capacitadas para las tareas. Sin embargo, desde la oposición se hizo mención a la Expo Empleo como una acción de marketing, además de facilitar el recorte de gastos para las grandes empresas.

Caían las primeras gotas cuando, a las 8:30, la fila de jóvenes comenzó a avanzar de manera fluida. El proceso de inscripción, a diferencia de años anteriores, fue completamente online y a través de la página web Potenciate. El nuevo mecanisno hizo que la cola fuera menor a las que se habían formado en las ediciones previas, si bien hubo gente desde varias horas antes de la apertura. Tampoco se aceptaron currículums en papel, sino que los aspirantes debieron cargarlos online; luego se les daba un código QR que podía ser escaneado en cada stand. La mejor organización fue un comentario recurrente entre los asistentes, aunque también hubo algunas quejas: “Lo del código QR está bueno, lástima que tenías que ir hasta Parque Patricios hasta retirarlo cuando lo podríamos haber retirado acá tranquilamente”, explicó Joaquín, un joven de 22 años que acudió a la exposición en busca de un mejor trabajo.

Desde la oposición se hizo mención a la Expo Empleo como una mera acción de marketing.

Hacia el final del primer día ya se habían inscripto más de 66 mil personas. Esta situación se dio en un contexto socioeconómico complejo, en el que el desempleo alcanzó el 10,1%, la cifra más alta desde 2006. No solo eso: el 20% de los jóvenes se encuentra desocupado y más del 50% en situación de empleo informal, según dio a conocer Atenea Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional. Esta situación quedó en evidencia en las largas filas que se formaron en los stands de cadenas internacionales y algunas empresas que, aparentemente, ofrecían mejores condiciones y salarios.

“La realidad es que es urgente un trabajo, porque no alcanza para vivir. Así que estamos buscando lo que sea”, contaba Rodrigo, de 28 años, estudiante y desempleado reciente. El sistema de organización también resultó conveniente para cubrir mayores ofertas, ya que el escaneo del código QR personalizado acortó los tiempos que los jóvenes destinaban a cada stand y les permitió postularse a más trabajos. Esto fue algo beneficioso para Analía, de 40 años, una de las tantas personas mayores de 35 que acudieron a la exposición en busca de empleo, a pesar de que el evento no estuviera destinado para ellas.

Con predominancia de ofertas laborales relacionadas con lo técnico, la exposición giró en torno a los “empleos del futuro”. Este eje se vio reflejado en las novedades que se ofrecieron, basadas en nuevas tendencias y herramientas: pitch de empleo en los que los aplicantes tenían 60 segundos para explicarle a un empleador el porqué deberían contratarlo; pruebas de habilidades blandas y salas de escape, destinadas a evaluar el trabajo en equipo y las características de liderazgo, entre otras. Estas actividades se sumaron a los espacios de formación y asesoría de las anteriores ediciones. Para Juan Manuel, de 19 años, la incorporación de la tecnología fue un acierto: “Además de buscar una oportunidad laboral, también nos podemos divertir y pasarla bien.” De igual manera, varios coincidieron en la importancia de adecuarse a las nuevas exigencias del mercado laboral.

Según las autoridades porteñas, este año se ofrecieron 5.000 becas y 10.000 puestos de trabajo.

Según las autoridades, este año se ofrecieron 5.000 becas de formación y 10 mil puestos de trabajo. Sin embargo, las posibilidades de contratación no coinciden con las esperanzas de los asistentes: los perfiles buscados por las empresas requerían un rango etario muy acotado y vasta experiencia laboral, además de estar orientados a ámbitos distintos, primando los sectores de programación y gastronomía. “Yo tengo 22 y me preguntan qué experiencia tengo y todavía no la tengo, entonces qué tipo de empleo del futuro querés si yo recién estoy empezando”, decía Marisel quien, como estudiante de diseño de interiores, tampoco encontró demasiadas oportunidades relacionadas con su carrera. En el 2018, de 175 mil asistentes a la exposición, y con 20 mil oportunidades promocionadas, solo 1813 jóvenes consiguieron un empleo. Muchos quedaron fuera, y se espera que los números no varíen en esta ocasión, debido a un mercado laboral que año tras año expulsa a más trabajadores.

Otro punto que llamó la atención en la exposición fue el tipo de empleo ofrecido: abundaban las cadenas de comida rápida, ofertas de empleos administrativos, bancos y hasta se pudieron ver las famosas mochilas de delivery. En las redes sociales rápidamente se hicieron lugar las quejas y críticas a esta modalidad de la “Expochamuyo”, denunciándola como la profundización de la precarización y la flexibilización de los jóvenes. Con el hashtag #DesempleoJoven, incluso Ofelia Fernández, precandidata a legisladora por el Frente de Todos, escribió al respecto en su cuenta de Twitter: “¿Cuál es el flash de hacer un mega evento carísimo que asuma que las tasas de desempleo juvenil son escandalosas y solo proponga un paseo por las grandes empresas? No somos idiotas, un día en La Rural no va a resolver cuatro años de miseria.”

La Expo Empleo Joven terminó a las 20 del sábado, dejando expectativas pero también frustraciones en muchos jóvenes -y otros no tanto- que, como Joaquín, fueron con el objetivo de “crecer y encontrar un trabajo mejor”; o que, como Laura, buscaban su primer empleo. Mientras tanto, las cifras sobre desempleo continúan creciendo. Y Argentina, a pesar de ser sede de una de las exposiciones de mayor empleabilidad del mundo -como la promociona el gobierno-, encabeza el índice de desempleo joven de la región.

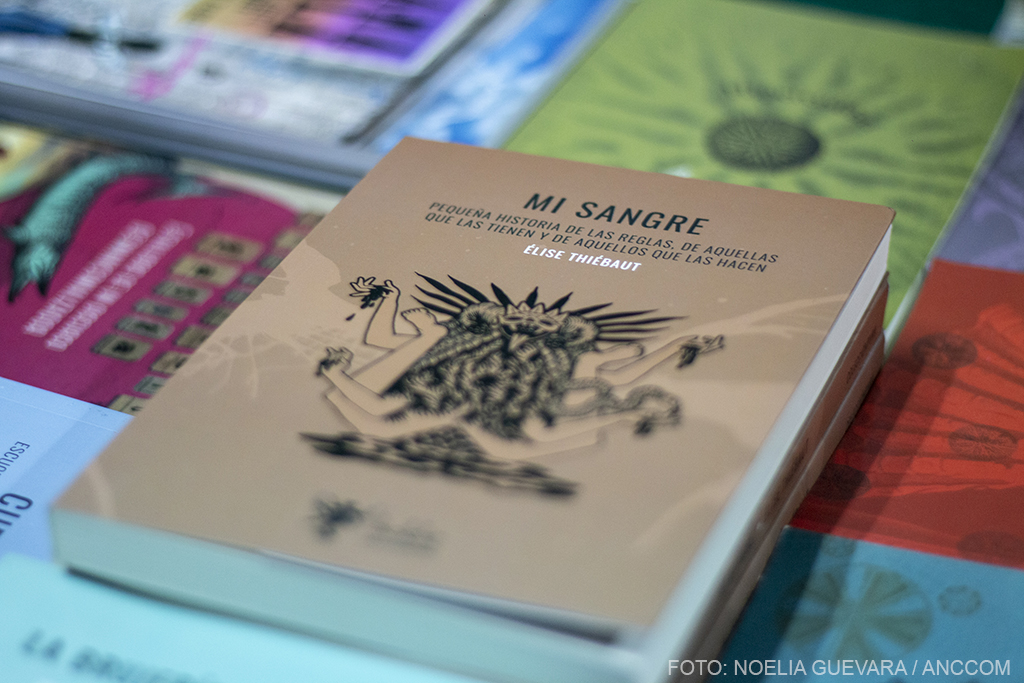

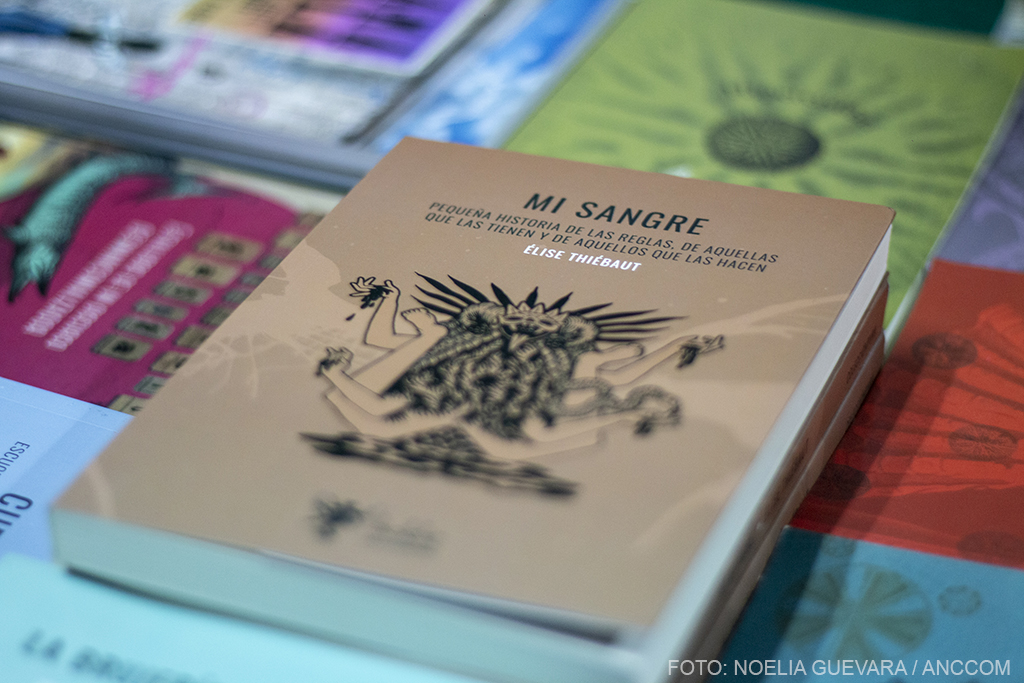

Jul 2, 2019 | Géneros, Novedades

En un ensayo personalísimo, Thiébaut da cuenta, con mucho humor, de sus 40 años de sangrado periódico.

“No todas las personas que tienen un útero menstrúan, no todas las personas que se dicen mujeres tienen menstruaciones, no todas las personas que menstrúan se consideran mujeres”, concluye la francesa periodista y feminista Élise Thiébaut, autora del libro Mi sangre.

Ceci est mon sang es el título original, en francés, de su ensayo, que en España se tradujo en 2018 por la editorial Hoja de Lata como Ésta es mi sangre y en Argentina se publicó, el mismo año, como Mi Sangre, de la mano de la editorial Hekht, para la colección de textos Pyra.

Natalia Ortiz Maldonado cofundadora de esta plataforma de experimentación, como se autodenomina el espacio, contó para ANCCOM que la colección Pyra no fue arbitraria, sino que surge de los viejos saberes que hoy por hoy se reactualizan en textos feministas. También reveló que el hecho de que Ceci est mon sang lo haya traducido un varón fue un desacierto: “Necesitábamos alguien que menstrue -dijo entre risas- o que tenga perspectiva y sepa que para nosotras no es igual escribir vagina en lugar de concha. Cuando corregí el texto le dije: ¡Definitivamente acá va concha!”.

El libro es una invitación a exigir visibilidad de la menstruación y a salir del lugar impuesto de la vergüenza.

Lo personal es político.

En la librería La Libre, ubicada en el microcentro porteño, Thiébaut conoció a algunas de sus lectoras y lectores argentinos, en el marco de un conversatorio en el que ANCCOM estuvo presente. “Quise saber cómo era empaparse de sangre menstrual verde”, se refirió sobre el movimiento feminista, que acompaña la lucha por el aborto legal seguro y gratuito.

Este ensayo personalísimo, destaca en sus páginas el humor con el que Thiébaut cuenta sus 40 años de sangrado periódico, y también es una documentación sobre los antecedentes del lugar que le dieron las sociedades patriarcales a la menstruación, la menopausia, las enfermedades menstruales, el síndrome pre-menstrual, y a los protectores higiénicos: “Las investigaciones que hay están hechas desde el mercado para vendernos medicamentos, pero no para conocer lo que nos está sucediendo”, señaló la autora. “Estamos todas enfermas en tanto y en cuanto aceptamos la pastilla anticonceptiva como la solución de un montón de enfermedades, por ejemplo cuando te la dan como un remedio para la endometriosis y para el ovario poliquístico.”

Es una época de Revolución Menstrual, con mayúsculas, porque el libro es una invitación a exigir visibilidad y salir del lugar impuesto de la vergüenza, es reclamar facilidad de acceso a protectores higiénicos en espacios públicos y para las personas sin hogar, las que padecen las guerras o aquellas que están atravesando la migración; y a partir de ahí cuestionar y criticar el marketineo de las industrias que ocultan, en sus procedimientos, el nivel de toxicidad de sus productos.

“Algunas personas se tomaron a mal que no escribiera un capítulo entero sobre personas trans”, admite. “Partí de mi experiencia personal; para volverla política hubiera sido artificial hacer un capítulo sobre eso, no viviéndolo personalmente, pero sí al final de mi libro invito a personas con visiones diferentes, que hagan conocer sus historias y sus vivencias, lo cual sucedió mucho: muchas personas contaron sus experiencias, hubo podcast, hubo artículos de prensa y debates públicos, generó movimiento.”

«Creo en la posibilidad de una solidaridad internacional entre las mujeres», dijo Thiébaut.

– Aquí en Argentina existen al menos veinticinco pueblos originarios, ¿qué opina de los rituales ancestrales de celebración de la menarquía o historias de experiencias menstruales que no forman parte del discurso hegemónico?

– No quise hacer una historia universal, ni hablar de las culturas que no conozco muy bien, y mucho menos juzgarlas desde una posición hegemónica, como hacen muchos. El conocimiento que puedo tener respecto a otras culturas, a otras sociedades puede ser mediado por lo que se puede leer y quién escribe lo que se puede leer. Por ejemplo, el padre de la antropología, Lévi-Strauss, cuenta que cuando fue a los pueblos donde había mujeres y niños eran pueblos vacíos. ¡Él escribió sobre esos pueblos como si estuvieran vacíos! Entonces no puedo esperar que ellos me cuenten qué era menstruar. Cuando empecé a interesarme sobre el tema de la menstruación conocí a un antropólogo que se llama Chris Night, que contó que se le despierta una intuición a partir de un libro de Lévi-Strauss, que se llama Los modales de la mesa, que refiere a la regla, pero incluso el propio Levi-Strauss no lo sabía: escribió un libro entero de la menstruación sin saberlo.

– En su libro propone maneras de llevar a cabo la Revolución Menstrual, ¿Cómo pensarlas, también, para Latinoamérica?

– Creo en la posibilidad de una solidaridad internacional entre las mujeres. Yo me concentré más en las culturas de las sociedades occidentales donde hay menos nivel de estigmatización que otras, como por ejemplo la China. Por otro lado, está la cultura mozo, que se dice sin padre ni marido, donde los hombres y las mujeres son mucho más iguales que acá y la menstruación, es una celebración, una alegría. Todas tenemos que reinventar y ver antes entrelíneas lo que leemos. Por ejemplo, cuando encontraban vestigios o huesos de una persona que estaba con armas siempre pensaban que eran jefes varones y en realidad entre el 30% y 40% eran mujeres. Entonces tenemos que volver a estudiar y escribir sobre sociología, arqueología, etnología, porque hay que reescribir totalmente la historia.

Jun 29, 2019 | Géneros, Novedades

“Con 39 muertes de personas trans en lo que va del año, no podemos tener orgullo», señaló Emilce, de Las Rojas.

“Recordamos el 28 de Stonewall no como una fiesta de colores, sino como la necesidad de visibilidad de las violencias sistemáticas ejercidas a nuestra comunidad, disidente al sexo o género impuestos por el sistema patriarcal. Medio siglo de llantos y lágrimas”, rememoró la Comisión Organizadora en la plaza del Congreso de la IV a Marcha Plurinacional contra los Travesticidios y Transfemicidios en la plaza del Congreso. La manifestación coincidió con el 50º aniversario de aquella revuelta en Nueva York y el día en que se conoció el lamentable veredicto judicial que condena a un año de prisión en suspenso a Mariana Gómez por haber besado en público a Rocío Girat.

En junio de 1969 el comisario Seymour Pine se propuso realizar una “cacería de gays” en la ciudad de Nueva York. Noche tras noche se protagonizaron redadas en el Stonewall: decomisaban alcohol, arrestaban a empleados y detenían principalmente a transexuales y travestis. El 28 de aquel mes, policías vestidos de civil ingresaron al bar, pero esta vez, los concurrentes decidieron defenderse y resistir, y se desató una terrible represión y la rememorada revuelta.

Desde entonces, lesbianas, gays, trans, travestis y bisexuales, se movilizaron como comunidad. El 28 de junio de 1970, en conmemoración del primer aniversario de la revuelta de Stonewall, en Nueva York, se llevó a cabo la primera marcha del orgullo, que se replicó en el resto del mundo.

A medio siglo, las calles porteñas se llenaron de tambores, banderas y carteles que pedían por las tantas vidas de las chicas trans en Argentina y en Latinoamérica que han sido asesinadas por odio a ser ellas. No fue una marcha de orgullo sino de reclamo a que se las deje vivir.

“Señor, señora, no sea indiferente. Se matan a travestis en la cara de la gente”, fue el principal cántico.

“Nosotras reivindicamos nuestra identidad travesti y trans a través de la lucha, la resistencia y la no opresión”, añadió Ivana Gutiérrez, candidata a concejala por la municipalidad de Morón, militante del movimiento Conurbanes por la diversidad y una de las coordinadoras de la Marcha.

Respecto de la importancia de la convocatoria plurinacional Ivana comentó a ANCCOM: “Es un reclamo colectivo porque las luchas individuales hablan de egoísmo, y la lucha colectiva habla de la unidad de los pueblos. Si bien existe la Ley de Identidad de Género (aprobada en 2012), no podemos acceder a la salud, a la educación o al trabajo formal, porque todavía hay una demonización de las identidades travestis y trans”, afirmó y sentenció: “Llamarnos plurinacional es un hecho político”.

“Con 39 muertes de personas trans en lo que llevamos del año, no podemos tener orgullo. El movimiento LGTB tiene una alianza profunda con el Movimiento de Mujeres, porque tiene que ver con que somos parte de un sistema de explotados y oprimidos”, declaró Emilce, militante de Las Rojas.

Otro de los que habló fue Say Sacayán, hermano de Diana Sacayán, asesinada el 11 de octubre de 2015, cuyo caso fue el primero calificado por el Poder Juficial con la figura de travesticidio. “No somos indiferentes a la matanza de travas y trans. Esta marcha nace hace cuatro años con la exigencia de justicia a nuestra referenta Amancay Diana Sacayán. Porque en las calles teníamos que expresar las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentra la población travesti y trans”.

Ivana Gutiérrez, candidata a concejala de Morón, militante del movimiento Conurbanes por la diversidad.

Sin embargo, el asesinato de Diana no fue el único que sentó precedente. “El caso de Marcela Chocobar al principio se llamó homicidio, después fue femicidio y finalmente se llegó a la figura de transfemicidio por crimen de odio”, sostiene Ivana Gutiérrez. “Para matarnos no les importa si somos abolicionistas, reglamentaristas, administrativas, prostitutas, empleadas públicas o almaceneras. Nos matan por nuestra identidad de género, por nuestra elección de vida.”

En este día lluvioso y de luto, también se hizo alusión al vaciamiento de políticas públicas que desde el 2015 eran destinadas a las personas en situación de prostitución, como el seguro de capacitación y empleo, el abandono de los consultorios inclusivos para los tratamientos hormonales y la falta de implementación de la Ley de Cupo Laboral Trans Diana Sacayán (2015).

“No puede ser que el promedio de vida de una chica trans sea de 35 años y que aquellas que lo superen sean consideradas sobrevivientes”, dice Iván, que asiste desde la primera Marcha. “Se las mata por su identidad, porque se las lee mujeres pero no legítimas; el sistema las quiere hombres, las quiere correctas”.

Así también “Hay un genocidio social; muertes que pueden ser evitables como las de aquellas personas que puedan recibir tratamientos para la mejor calidad de vida cuando tienen VIH, porque somos un blanco perfecto para la transmisión de esta enfermedad. La prostitución a veces nos conlleva a esa situación, no es algo que deseemos”, agregó Ivana Gutiérrez.

En el marco del caso de Mariana Gómez, la joven lesbiana que fue agredida por un policía el 2 de octubre de 2017 mientras besaba a su esposa en la estación de Constitución y que ayer fue declarada culpable con una condena por la jueza Marta Yungano por “resistencia a la autoridad y lesiones”. La candidata a concejala de la Municipalidad de Morón se refirió al caso: “Hoy la justicia nos demuestra que sigue siendo machista y heterosexista por condenar a una persona por besarse en la vía pública.”

Mariana Gomez, junto a su pareja Rocío Girat, luego de la sentencia del Tribunal Oral Criminal N°26.

En relación al fallo, Paloma e Iliana, dos participantes de la marcha, compartieron su perspectiva: “Es muy flashero ver que todavía existe gente tan transfóbica y lesbofóbica, con la mentalidad tan cerrada”.

Mariana Gómez acompañada de su esposa, se pronunció en la Plaza del Congreso ante los presentes: “Sabemos que estamos en un estado que nos quiere adoctrinar; no lo vamos a permitir, estamos todes juntes. Ni al closet ni al calabozo volveremos».

La consigna de la marcha fue común: “Señor, señora, no sea indiferente. Se matan a travestis en la cara de la gente”. Pero la convocatoria tuvo también una contramarcha, que partió de la premisa abolicionista, que postula eliminar la prostitución como forma de trabajo.

Flor de Conchita, un chico cisgénero que asistió al evento, les respondió. “Nuestro trabajo es autónomo, es nuestra decisión y se diferencia de las redes de trata. Nos dignifica como cualquier trabajo”.

Sin embargo, luego de tantos testimonios, los más impactantes continuaron siendo los de las protagonistas de la Marcha. “Es una revolución para derrocar al patriarcado que nos maltrata y nos mata. Nuestros corazones no deben dejar de latir porque ellos no se sienten cómodos. He vivido discriminación y violencia verbal, además de miradas y risas, mucho más hirientes que cualquier otro tipo de violencia. Todo por una cuestión de no pertenecer a lo que está establecido”, aclaró Vic Decker.

Jun 27, 2019 | Culturas, Novedades

Además de los tours callejeros, la organización realiza talleres de stencil e inauguró una galería online.

A través de tours que se realizan por diversos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Graffitimundo busca difundir y apoyar a artistas urbanos como Amor, Cabaio, Corona, Roma, Soni, entre otros. “El arte urbano está en la calle para borrar intermediarios y hablar directo a la gente. Pero no todo lo que está pintado en la calle es arte urbano”. La que habla es Cecilia Quiles, una de las organizadoras de Graffitimundo, que en su oficina cuenta los principales objetivos de este colectivo formado por amigos con antecedentes en arte, diseño, marketing, comunicación y periodismo.

Los cuadros en las paredes, los libros y los pines en alusión a distintos barrios porteños sitúan el ambiente al aire libre que se respira en las oficinas de Graffitimundo. Además de las recorridas callejeras, la organización realiza talleres de stencil en su galería Unión, ubicada en el barrio de Palermo. También inauguró una galería online, apoya una offline (la galería Hollywood in Cambodia, en Thames 1885, piso 1)º, actualiza un blog semanalmente y estrenó el documental Las paredes blancas no dicen nada. “Hoy se busca más una construcción de sentido muy diversa, y los artistas buscan llamar tu atención y que los mires –plantea Quiles-. Que uno solo conecte y que no haya nadie para explicarte”.

“No pintamos en Graffitimundo. Somos una organización y manejamos el espacio”, agrega. Marina Charles y Jo Sharff, dos mujeres nacidas en Inglaterra, arrancaron con el proyecto en 2008. “Ellas se contactaron con los artistas, que les contaron sus formas de intervenir el espacio público, sin un permiso ni sponsor de materiales. Desde su visión europea decían: ‘No entiendo, sin permiso, sin un boceto entregado que pasa por ochenta mil oficinas, y dicen sí, se puede realizar‘”, sitúa Quiles, para explicar el inicio de Graffitimundo. ¿A qué se debe el nombre? “Somos re malas poniendo nombre. Nunca nos gustó y fue tarde, señala entre risas. En la actualidad, los grafiti están sumamente incorporados dentro del paisaje urbano y actúan con el rol de lo imprevisible. Quizás tampoco nos damos cuenta de si un dibujo aparece en la pared de un kiosco y si a la semana siguiente se ubica uno nuevo. Cecilia detalla sobre el comienzo de la relación entre la organización y los diferentes artistas y cómo, en la actualidad, los grafiteros tocan la puerta, mandan por debajo de ela sus dibujos y le proponen a los dueños pintar su pared. Así es como arranca el primer contacto entre artista-pared-dueño del lugar.

«Las imágenes de los murales viajan por todo el mundo, pero lo que las enriquece es el contexto», dice Quiles.

¿Tuvieron problemas legales por pintar en algunos lugares?

No, nunca. A los artistas los conocemos y nunca los representamos sin su consentimiento y sin conocer cómo trabajan. Al ser una plataforma de promoción y difusión, cuidamos mucho que el artista se sienta representado en la forma de presentarlo. Siempre fuimos un poco el jamón del sándwich. El arte en la calle es público, pero antes hay que contactarse y contarlo.

¿Un graffitero es un artista?

En redes sociales uno tiende a observar el arte urbano y asume que se ajusta a su contexto. Lo que sucede acá es distinto: si bien las imágenes de los murales viajan, en sí mismas, por todo el mundo, a veces lo que enriquece es la historia del contexto. Un grafitero no se considera artista, el grafiti no es arte. El arte urbano, en cambio, sí está legitimado en galerías artísticas y en exposiciones.

¿Qué importancia le dan los extranjeros al arte urbano?

Lo que más les sorprende es el artista con un compromiso social. El artista que no solo debe pintar cosas hermosas y elevar la realidad, sino que tiene algo para contar. El arte urbano está en la calle para borrar intermediarios y hablar directo a la gente. No todo lo que está pintado en la calle es arte urbano.

«A veces falta apreciar y repensar la propia cultura», opina Quiles.

¿Creés que no le damos importancia al arte de Buenos Aires?

Sí, le damos. Lo que pasa es que cuando uno se cruza en su día a día está en está en otra cosa. Lo que los artistas intentan hacer es romper eso, llamar tu atención y que los mires. Que uno solo conecte y que no haya nadie para explicarte. A veces falta el apreciar y repensar tu propia cultura. Eso intentamos hacer en los recorridos que son para argentinos, intentar generar cierta distancia y repensar cómo nos manejamos en el espacio público.

Por lo general, los graffiteros son portadores de identidad y cada uno tiene su propio estilo.

Y eso es necesario. Expresan lo que expresan y les sale a todos de una forma única. El graffiti de letras, el tag, se define por ser una firma de una pandilla o el apodo de un grupo, que ocultan necesariamente su identidad. Juegan con los colores para esconder su firma pero a la vez buscan que sea legible para otros grafiteros de letras. Es un diálogo como que “ésta es mi pared y acá nos movemos nosotros”.

¿Estuvieron interesados en relacionarse con algún movimiento político a través de los grafitis?

No, no. Somos una organización que sigue a los artistas. Sí estuvimos en proyectos o licitaciones con las gestiones públicas, pero siempre producimos lo que hace un artista. Intentamos que se respeten sus formas de trabajo y contenido. Graffitimundo no es partidaria (sin apoyo del gobierno) y nunca tuvo una sola cara.

Hay dos circuitos turísticos, uno en inglés para los extranjeros, y otro en español que se realiza por Palermo.

¿Cuándo se realizan los tours y cuánto cuestan?

Tenemos diferentes circuitos aceitados. Las formas varían porque hay dos tipos de circuitos. Hay una parte en inglés, que es más extranjero y comercial, y otra parte en español. En la parte más turística hay una agenda de recorridos anuales que se pueden sumar. Después hay un tour mensual que es en castellano, con una colaboración de cien pesos y a pie. Hacemos desde Villa Crespo hasta Palermo o Colegiales hasta Palermo. Además, vamos rumbeando de acuerdo a si hay algún evento. Lo que nos sirve es una mayor concentración de historias para contar en menos cantidad de metros. No estamos en la parte comercial de Palermo, estamos en la parte más residencial de Villa Crespo. Y terminamos en Palermo Soho, en la galería que abrieron los artistas de stencil hace once años.

¿Cuál es el lugar en el mundo por excelencia del arte urbano?

Y, a mí me gusta este. Es muy distinto al de Berlín, que estuve ahí. Si bien la escala es similar, acá está genial la efervescencia y el recambio. Que sea un espacio tan cercano, que se puedan saltear muchos pasos burocráticos. El pibe que pinta toca el timbre, manda una carta por abajo y dice “yo pinto y me encanta tu pared”. Así empieza.

Jun 27, 2019 | DDHH, Novedades

«Hay casos en que se ejecutan las expulsiones sin que se ejerza el derecho a la defensa» dice Raísa Ortíz Cetra, del CELS.

Los objetivos fueron claros desde el principio: reforzar un discurso que criminaliza a ciudadanos extranjeros que viven en el país, manipular de manera engañosa las estadísticas sobre la población migrante carcelaria y colaborar con su asimilación con la figura del delincuente. La política migratoria del gobierno de Cambiemos resultó precisa desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, según coinciden en denunciar organizaciones sociales y de Derechos Humanos.

Esa política quedó reforzada por el decreto de necesidad y urgencia 70/2017 que modifica algunos puntos clave de la Ley de Migraciones de 2003, reglamentada en 2010, y, más recientemente, por el acuerdo que concede a la Policía de la Ciudad facultades de Policía Migratoria Auxiliar. Esa normativa avala los operativos de control y agiliza los traslados de las personas detenidas por pedido de expulsión, para lo cual normalmente se requeriría la presencia de Migraciones. “Una de las modificaciones que hace el DNU es sacar la obligatoriedad de la defensa pública. Eso deriva en que hay muchos casos que se están ejecutando sin defensa. Al suceder tan rápido, son situaciones de las que no nos podemos ni siquiera enterar”, afirmó Raísa Ortíz Cetra, integrante de Equipo de Trabajo Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diálogo con ANCCOM.

El rechazo a la actual política y el reclamo por un sistema de radicación accesible serán las principales consignas de la movilización convocada por la campaña “Migrar No Es Delito” que engloba distintas agrupaciones políticas y movimientos sociales para el próximo miércoles a partir de las 10:00 frente a la sede de la Dirección Nacional de Migraciones.

«Se está cambiando el foco de las políticas migratorias que estaban direccionadas hacia la inclusión”, denunció Ortíz Cetra.

En el inicio de un año electoral clave, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue quien adelantó que el Gobierno estaba trabajando en un proyecto para acelerar el proyecto de “expulsión express” de migrantes. Cinco meses después de entrada en vigencia de la norma, al menos hay diez personas con orden de expulsión en curso. Esa lista incluye a Jhonny Quiroz -expulsado a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el sábado 6 de abril- y a Vanessa Gómez Cuevas, la mujer peruana que desde el lunes 4 febrero se encuentra en Lima con su hijo menor de dos años, separada de sus dos hijos mayores, su madre y sus hermanas, familia radicada hace más de quince años en Argentina.

La facultad de la Policía de la Ciudad sobre el control de permanencia da pie a la posibilidad de llevar a cabo detenciones por temas migratorios. “Estas normas dan lugar a que se utilicen elementos, como por ejemplo las cámaras de seguridad, que hay en la Ciudad para capturar migrantes con pedido de expulsión a través del reconocimiento facial”, explicó a Juan Martín Villanueva, abogado del caso de Vanessa.

Lejos de tener este objetivo, el control de permanencia es un elemento incorporado a la reglamentación de la Ley 25.871 para evitar la explotación laboral de los trabajadores migrantes, que tiene su máxima expresión en los talleres clandestinos, donde cientos de extranjeros sufren las consecuencias de las condiciones de trabajo inhumanas. “Lo que hace este acuerdo, en línea con las decisiones que se vienen tomando desde el 2015, es cambiar el foco de las políticas migratorias argentinas, que estaban direccionadas hacia la inclusión”, denunció Ortíz Cetra.

En esa misma línea, María Noel Leoni, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), agregó que esta decisión implica desjudicializar las expulsiones para hacerlas más expeditas. “Esto permea todo lo que tiene que ver con esta política migratoria que es mirar al migrante como un delincuente y tratarlo a partir de esta mirada”, afirmó la abogada.

Este re-direccionamiento tiene su pilar de ejecución en la captura de migrantes con antecedentes penales. Basadas en el discurso de la seguridad nacional, estas expulsiones arbitrarias no suceden por azar. “Es una persecución a migrantes pobres que, luego de cumplir su condena, han seguido llevado adelante su vida, sin poder regularizar su documentación por las dificultades que Migraciones interpone para este tipo de trámites”, denunció Lila Báez, integrante de la campaña Migrar No Es Delito.

Cinco meses después de entrada en vigencia de la norma, al menos hay diez personas con orden de expulsión en curso.

Un caso emblemático

El caso de Vanessa Gómez Cuevas no sólo es ilustrativo de las consecuencias concretas del DNU, sino también reflejo de una doble condena, primero por el sistema carcelario y después por el sistema migratorio. “Aún desde la perspectiva de la seguridad que es la que adopta Migraciones, el impacto de la expulsión de Vanessa es casi nulo porque ella había reconstruido por completo su vida. Lo que demuestra, en cambio, son las incoherencias de la política criminal: ¿Qué tipo de seguridad se está buscando?”, completó Ortíz Cetra.

Vanessa entró en detención preventiva en 2011 por tenencia de estupefacientes, acusada de comercialización. Sin acceso a una defensa efectiva, firmó el juicio abreviado para negociar la pena mínima, es decir, cuatro años de cárcel. Su condena nunca se resolvió, porque el juicio abreviado implica que ella se identifique culpable, una salida posible para condenas de este tipo, en las que un juicio puede llegar a tardar más en llevarse a cabo que la misma pena mínima en cumplirse.

En este tiempo, Vanessa quedó embarazada de su hijo Matías, que ahora tiene 7 años, y obtuvo la prisión domiciliaria, que cumplió en La Plata, en la casa de su hermana. En 2014, concluida la condena, estudió Enfermería y empezó a trabajar cuidando adultos mayores. Desde entonces, intentó reiteradas veces regularizar su situación legal en el país, pero Migraciones rechazó su pedido de radicación. Entonces, la Comisión del Migrante, que depende de la Defensoría de la Nación, le asignó una defensa oficial y presentó un recurso de reconsideración en nombre de ella, que quedó sin respuesta desde 2015. Desde entonces, Vanessa no tuvo respuestas del Estado. Sin embargo, de lo que nunca se enteró es que la respuesta a dicho recurso fue, de alguna manera, el pedido de expulsión que notificaron a una dirección en Capital Federal donde ella ya no vive hace más de diez años.

Vanessa fue detenida el 1 de febrero en su casa de Altos de San Lorenzo, en el partido de La Plata, donde vivía con Matías, Morena y Michael, sus tres hijos. En el barrio viven también dos de sus hermanas y su madre, que llegó al país hace más de veinte años. El día de la detención, la Policía Federal engañó a Vanessa con la excusa de “ir a firmar una notificación” y volver, y así la trasladaron a la comisaría de Azopardo, para luego llevarla a la de Madariaga y de allí a Ezeiza.

En el transcurso de la tarde y noche de ese viernes, una de las hermanas de Vanessa se contactó con Villanueva para que la ayudara con la situación.

Después de tres días en condiciones aberrantes en un sótano de Ezeiza, habiendo rechazado las medidas legales que se utilizaron para intentar frenar su expulsión, la Policía Migratoria amenazó a Vanessa con mandar a su hijo a Lima, si ella se seguía negando a salir del país. Frente a la amenaza, ambos viajaron a Perú, donde están desde entonces en la casa de un familiar.

Según el informe de Víctor Manuel Rodríguez González, psicólogo forense integrante del CELS, al que pudo acceder ANCCOM, la situación dejó una fuerte marca emocional en la familia, en especial en sus tres hijos.

El pasado 17 de mayo, Villanueva junto al CELS, el CEJIL, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el apoyo de Amnistía Internacional, presentaron una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que den causa a una medida cautelar, con el objetivo de que el Estado revierta la prohibición perpetua de reingreso a la Argentina que tiene Vanessa, para poder llevar a cabo la urgente reunificación familiar. “Con el DNU se estableció que la decisión de ponderar o no la separación de una familia y la necesidad de reunificación dependa exclusivamente de la autoridad migratoria, es decir, descarta la mirada de la justicia, que termina interviniendo solo para ratificar las decisiones de Migraciones”, afirmó María Noel Leoni, del CEJIL.

El poder que adquiere la Policía de la Ciudad en este nuevo acuerdo efectiviza los pedidos de expulsión y recrudece cada vez más el recorte a los derechos de las personas migrantes. “Esta política responde a un reclamo por la inseguridad, porque hay una parte del electorado que por este tipo de decisiones se siente fidelizado. Es un discurso simplista que pone al enemigo en una minoría para depositar ahí todas las miserias de la crisis”, concluyó Villanueva.