La Villa 31 contra el despojo

“Se votó vender dos hectáreas de la Villa 31 con el argumento de pagar la deuda del Paseo del Bajo», denuncia Barry.

“La Villa 31 no se vende”. La pancarta, que estuvo presente en la sesión de la Legislatura porteña el 4 de julio pasado -cuando por 41 votos los bloques de Cambiemos, Evolución, Partido Socialista y Mejor Ciudad aprobaron la ley de venta de dos hectáreas de la villa- sigue presente en el espíritu del barrio: los vecinos rechazan la “entrega”.

La ley habilita la enajenación de 12 predios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, seis de ellos ubicados dentro del Barrio Padre Carlos Mugica. “El jueves 4 de julio se votó vender dos hectáreas de la Villa 31 con el argumento de pagar deuda, en especial la deuda del Paseo del Bajo. Como fue denunciado por las propias vecinas y por nosotros en el recinto, desde el bloque del Frente de Izquierda, esto tiene que ver con un gran negociado donde el principal beneficiario es el primo del presidente Mauricio Macri, el empresario Ángelo Calcaterra”, explica Alejandrina Barry, directora de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura. “Es una política expulsiva de los sectores más humildes de la Ciudad. El día de la votación fue muy fuerte, porque se dio en un marco en el que todos estábamos muy sensibilizados por la muerte de gente en situación de calle, como Sergio Zacaríaz. Hubo siete muertos en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires, que es la más rica del país, la única medida que tomó el gobierno es vender sus tierras y sus casas a los sectores más humildes”, continúa Barry.

Las idas y vueltas con respecto al Barrio Padre Carlos Mugica se remontan hasta más de diez años. La infinidad de reclamos por parte de los vecinos se había terminadode materializar en la Ley 3334 del año 2009, donde se dispone “la urbanización del polígono correspondiente a las Villas 31 y 31 bis” para destinarlo a “viviendas, desarrollo productivo y equipamiento comunitario”. Desde entonces los gobiernos de Mauricio Macri y su sucesor, Horacio Rodríguez Larreta, se vanaglorian de ser los primeros en comenzar la urbanización de un asentamiento con más de 80 años de historia. No obstante, el devenir de los hechos iría resquebrajando las promesas del oficialismo.

Las habitantes de la villa señalan que las casas en las que el Gobierno quiere relocalizarlas son de chapa.

Pasaron nueve años hasta la promulgación de una nueva normativa. El 13 de diciembre de 2018 se sancionó la Ley 6129, donde se establecen los diferentes mecanismos para llevar a cabo la “solución habitacional” de los vecinos del barrio. Pero los vecinos se opusieron rotundamente a la norma. El artículo 47 establece el cargo de que “el destino y/o uso de la unidad sea siempre de vivienda única y definitiva”, pero es en los artículos subsiguientes donde se develan las verdaderas intenciones del Ejecutivo. Según el artículo 53, aquel posible comprador del inmueble (que puede ser tanto una persona física como una persona jurídica) que no acredite residencia en el barrio por más de dos años deberá abonar, para acceder al mismo, “tres veces el valor de la hipoteca establecido al momento de la primera escrituración y valuada en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA)”. En cambio, un residente puede adquirir las propiedades sin pagar impuesto alguno. No se establece, en ambos casos, un límite de viviendas que puedan ser compradas . En otras palabras: se habilita de esta forma la compra de los terrenos por parte de terceros, quienes podrán disponer de su uso para otro tipo de actividades y así arrojar estas tierras al libre flujo del mercado inmobiliario. Ahora, el reciente proyecto de Ley 671 viene a reforzar este panorama con la posibilidad de la venta por parte del Gobierno de la Ciudad de aquellas tierras que ya se encuentren deshabitadas y otras tantas que no lo están pero cuyo destino es más que incierto.

“Tiene que ver con hacer un corredor que siga a Puerto Madero -explica Berry-. Son tierras muy caras. Myriam Bregman había comentado sobre una entrevista que le hizo Mirtha Legrand a Gabriela Michetti donde, así como charlando entre amigas, le preguntó: ‘¿Por qué tanto con los terrenos de la Villa 31?’. Y Michetti le contestó: ‘Porque son tierras realmente muy costosas y queremos que se transforme en un barrio de clase media’. En verdad, es un lugar muy bueno para los sectores financieros. Tiene que ver con una política de expulsión de los sectores más humildes de la Ciudad. Es una política clara del macrismo”.

Por detrás de la cartelería amarilla y los ríos de discursos optimistas empieza lentamente a oírse el sonido de las topadoras. Los vecinos se agrupan para resistir.

En el plan de pago que propone el Gobierno, si un vecino se atrasa en tres cuotas puede perder su casa.

Las guardianas del Bajo Autopista

Lesli Rojas tiene 28 años y hace 16 que reside en la villa. De chica vivió en un departamento alquilado en Villa Crespo, pero la muerte de quien les salía de garante los obligó a irse. Sin garantía ni dinero para la cuota inicial, alquilar en otro lugar era imposible. “Teníamos un familiar en el barrio al que veníamos a visitar ocasionalmente”, cuenta Lesli. “Veíamos que la villa era linda, dentro de todo. Antes no había tantas construcciones, era más espacioso y no había tantos pasillos. Tampoco había tanto peligro. Nosotros veníamos a la mañana, nos íbamos muy de noche y salíamos tranquilamente por acá”. La conclusión fue evidente: “Estaba dentro de lo que mis papás podían pagar”. Y así es como llegaron a la Villa 31. Luego Lesli se pondrá en pareja y decidirá irse a Formosa. Como allá no había muchas posibilidades de progreso laboral ni profesional, se volvieron a la 31. Ahora estudia enfermería y su pareja, electricidad. “Y, de pronto, viene todo este proceso de que nos tenemos que ir. Hicimos mucho esfuerzo en construir nuestra casa, invertimos un montón. Irnos sin que nos lo reconozcan no nos cabe en la cabeza. Por eso que llevamos a cabo esta lucha”, afirma Lesli, quien es una de las referentes entre los vecinos organizados del sector que reside debajo de la Autopista Dr. Arturo Umberto Illia, a la vez uno de los terrenos próximos a relocalizarse para cumplir con el proyecto de ley de enajenación.

En noviembre del año pasado Lesli y una vecina suya, Mirta, comenzaron a asistir a las reuniones de la Mesa de Urbanización Rotativa y Participativa, un espacio de discusión abierto entre los vecinos del barrio. Allí se enteraron de que el desalojo del sector Bajo Autopista era inminente. “Le dije a Mirta ‘¿qué hacemos? Hagamos algo. Tenemos que decirle a los vecinos que nos van a sacar de acá, que a donde nos van a llevar no nos conviene’. Así empezamos a tocar puerta por puerta y se fueron sumando de a poco dos, tres, cuatro vecinos, hasta llegar a ser bastantes” recuerda Lesli. Sin embargo, muchos desconfiaban de ellas. “Nos decían que nosotras estábamos mintiendo, que esas casas eran todas de material, que eran re grandes”. El Gobierno de la Ciudad, en efecto, invierte mucho dinero en propaganda hacia adentro del barrio a través de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana (SECISyU), conducida por el ex CEO de Sushi Bar Restó, Diego Fernández. “Todo eso es lo que les venían diciendo los de la Secretaría. El día en que los vecinos fueron a visitar las viviendas se llevaron una gran decepción. Se encontraron con que era tal cual como nosotras decíamos. Y ahí es donde nos empiezan a acompañar”.

Según un estimativo hecho por los propios vecinos, en el sector residen aproximadamente 1.300 familias. Su relocalización está prevista en el “sector YPF”, que se encuentra detrás de la sede del Ministerio de Educación que se está construyendo dentro del barrio. Es un edificio imponente, con una vereda idéntica a aquellas que suelen encontrarse en el resto de los barrios porteños: baldosas brillantes con pequeños canteros de cemento donde sentarse y el cordón de la vereda delimitado por unas pequeñas “balas” de acero que demarcan la circulación de los vehículos.

Pero las viviendas que les ofrece el Gobierno son completamente distintas. “La parte externa de las paredes es de chapa. Después hay madera y fibra de vidrio, unos metales cada un metro y luego el durlock. El piso es cemento liso” describe Lesli. “Les ponen un zócalo de madera que tiene una diferencia con el piso de 0,6 milímetros, por que lo que tampoco podés baldear porque el agua entraría por ahí y se pudre toda la madera y el durlock”. Por otra parte, la canalización de los cables de luz son externos (a diferencia de las actuales viviendas de los vecinos, que instalaron los cables por dentro de la pared) con el riesgo que conlleva respecto a roturas. Las habitaciones son de 2,6 por 2,8 metros. Por el tipo de construcción, no podrán contar con instalación de gas natural ni podrán utilizar garrafas ya que, sencillamente, se podría incendiar todo el complejo. Y, como remate, no se garantiza que las familias con chicos puedan tener una habitación por hijo. “Volvemos al tema del hacinamiento pero en condiciones peores, porque estas casas no van a durar”, se lamenta.

Se están construyendo 500 viviendas menos que la cantidad de familias relocalizadas. Nadie sabe qué pasará con ellas.

El artículo 36 de la Ley 6129 es claro al respecto: se garantiza la entrega de “unidades de iguales o superiores características respecto de la original”. Evidentemente se trata de un asunto pasado por alto de una forma no muy elegante.

“Yo estoy acá desde el 2008. Y esto lo hemos construido trabajando mi marido y yo. He sido la primera mujer en esta calle en ayudar a trabajar a su marido. Yo le ayudaba a subir arena, los ladrillos…yo trabajé a la par de él” cuenta Sonia, de 55 años, otra de las vecinas organizadas en defensa del Bajo Autopista y quien brindó un espacio de su propia casa para organizar las reuniones semanales donde discuten los objetivos a seguir. Su caso se repite por miles a lo largo y ancho del Barrio Padre Carlos Mugica. Otro vecino, Nicolás, recuerda: “Tres años estuve para hacer mi casa, sin poder dormir casi. Y ahora que está toda linda, que la estaba disfrutando, me dicen que me tengo que ir. Haber gastado tanta guita y tanto tiempo de mi vida, y que lo hubiese podido disfrutar yéndome de vacaciones o algo así no es justo. Encima es una mierda la casa que nos dan. Yo hice la mía a mi gusto, como debe ser. Con albañiles amigos que me recomendaron los mejores materiales para que los caños y las instalaciones eléctricas sean las mejores”. Recorriendo las calles y los pasillos del barrio se encuentran miles de rostros y de historias de las más variadas, pero todas coinciden en un punto: son personas que llegaron hasta la Villa 31 buscando un hogar donde vivir de forma digna, construyéndolo lentamente con sus propias manos,

También son numerosos aquellos que acechan esos terrenos y muchísimos los artilugios que van apareciendo para lograr quearse con ellos. Quizás el más grotesco sea el modelo de escritura que empezó a circular por el barrio, y que fue acercado a este medio por mano de los vecinos. Incluso ellos mismos crearon un pequeño documento comentando este contrato, con el fin de concientizar sobre las cláusulas leoninas de las que está plagado. “No sabemos ni cuánto vamos a pagar. Nos tiran precios, pero no está en la escritura” se lamenta Sonia. Lesli agrega: “Nos cobrarían $8.400 aproximadamente de suelo y $11.300 de construcción por metro cuadrado. O sea, pagaríamos once mil pesos por la chapa y el durlock. Te da un total de casi veinte mil pesos por metro cuadrado”. Esas son algunas de las cifras arrojadas desde “la secretaría” y que no dejan de ser rumores que deambulan por el barrio. El reclamo de las vecinas y vecinos de Bajo Autopista es claro: que el valor del metro cuadrado no supere los $3.037, precio tasado en 2018 por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para esos terrenos.

Las aberraciones se amontonan en esas casi diez hojas que ocupa la escritura. Se puede leer que, al firmar, se establece un “pacto de preferencia” que le da prioridad a “la Secretaría” durante 5 años para comprar las viviendas entregadas en caso de que su nuevo propietario quiera (o se vea en la necesidad al no poder afrontar los gastos) venderla, sin la obligación de que su uso posterior sea para vivienda social. El plan de pagos es a 360 meses, pero en la segunda cláusula de la sección “Hipoteca por saldo de precio” figura que “la parte deudora” (o sea, el vecino o vecina) puede perder esa facilidad de pago al adeudar tan sólo tres cuotas. La cláusula tercera, por su parte, autoriza la ejecución de la vivienda por falta de pago, mientras que la décima establece la posibilidad de remate de la propiedad. Todo esto en detrimento del punto 6 del artículo 2° de la ya mencionada Ley 6129, que claramente dice: “Se brindará a la totalidad de las/os habitantes del barrio seguridad en la tenencia de las viviendas que ocupen. En ningún caso la incapacidad de pago será un obstáculo para garantizar este derecho”.

¿Es realmente necesario relocalizar a las familias de Bajo Autopista? Según Lesli, “una de las condiciones por las cuales nos quieren reubicar es porque dicen que no está garantizada la entrada de aireación e iluminación en las viviendas. Quizás hay muchas casas en las que es verdad. Pero, por ejemplo, las casas frentistas sí tienen garantías de luz y de aire. ¿Por qué relocalizarlas entonces? Si arriba va a desaparecer la autopista y van a poner un corredor verde”. Puede vislumbrarse el camino trazado desde el Gobierno de la Ciudad para los vecinos del barrio: del desplazamiento al endeudamiento; del endeudamiento a la expulsión.

El corolario de las irregularidades, finalmente, se encuentra en el número de viviendas construidas en el “sector YPF” para recibir a las 1.300 familias. Nadie sabe qué sucederá con las 500 familias restantes.

Quizás el último reclamo de las vecinas y vecinos no sea tanto con respecto al Gobierno sino más bien a quienes habitan en el resto de la Ciudad de Buenos Aires. “Necesitamos sensibilizar un poco a la gente también”, reflexiona Rojas. “Porque dicen ‘encima que les dan una casa nueva y no van a pagar nada, no se quieren ir’. Queremos transmitir que no nos están dando nada gratis. Al contrario, se trata de pagar por algo por lo que nadie pagaría. Nadie pagaría por una casa de chapa o con una escritura como la que nos ofrecen”.

Ciudadanas y ciudadanos

“La 31 tiene una característica única. Nuestros hijos pueden caminar tranquilamente por el barrio. No sé si allá por Palermo o Recoleta pueden hacer lo mismo. Por otro lado, yo a la vecina la conozco pero no nos hablamos, e igual nos respetamos. Acá conviven diversas nacionalidades y respetamos eso también. O hay gente que viene de las provincias: tucumanos, jujeños, entrerrianos…convivimos acá todas las nacionalidades y todas las provincias. No es que todo el tiempo suceden hechos de violencia. En el barrio hay códigos de convivencia y cada uno respeta eso”.

De esta manera presenta a la Villa 31 Marta Mamani, una de las mujeres que lleva adelante lo que ella misma describe como “la resistencia”. “Llegué hace 20 años al barrio. Vine más que nada a cuidar a las sobrinas de mis hermanas mayores. Y después me quedé acá”. Luego se pondrá en pareja y tendrá cuatro hijos. Como casi todos en el barrio, construyó su vivienda junto a su familia: “Somos nosotras las que hemos edificado nuestra casa. Así, literalmente cargando ladrillos. Yo y mi hijo de 17 años preparábamos el material para poder levantar las paredes”, recuerda Marta.

Silvana Olivera, por su parte, nació en la Villa 31. Su madre llegó cuando tenía tan sólo 17 años y el barrio era prácticamente campo. Vivieron con su abuelo hasta que juntaron el dinero suficiente para comprarse otra casa en la zona de Güemes. “Yo nací acá y me crié acá”, cuenta Silvana. “Tengo a mis hijos acá, hice mi familia. Y ahora veo que todas estas modificaciones que se están haciendo nos están cambiando la forma de vida. Este es un barrio muy tranquilo. Nuestros hijos juegan en la calle, cosa que no pasa en la Ciudad. Allá si no van a la plaza no pueden jugar. Bueno, esas cosas son las que estamos perdiendo de a poco. Se están metiendo en el barrio y están modificando nuestra vida” se lamenta.

La batería de cambios que se van imponiendo a partir de la “reurbanización” (como gusta decir al actual Jefe de Gobierno) no traerían aparejados aquellos beneficios que tanto suelen publicitar los spots oficiales. “Nosotros sabemos, porque hemos ido varias veces a la Legislatura, que la idea de aca a unos años es construir la continuación de Puerto Madero” explica Marta. De a poco, el barrio empieza a ser rodeado por imágenes vivas de lo que el Gobierno pretende para todos estos terrenos. “Ya terminaron el Paseo del Bajo y la nueva Autopista Illia. Nos metieron un banco (el Santander) y nos van a meter un Mc Donald’s. Y cuando esté la estación nueva del San Martín, cuando remodelen la terminal, que hasta va a tener un hotel de pasajeros, cuando hagan el relleno costero y sigan así con todas las modificaciones, van a cambiar nuestra forma de vivir” enumera Silvana.

No son los únicos proyectos que la inteligentzia inmobiliaria tiene planificados. El más sugestivo es la bestia modernista bautizada “Distrito Quartier”. “Emplazado en una ubicación excepcional, sobre el nuevo Paseo del Bajo y conformando la proa de Puerto Madero, se conecta directamente con la Autopista Illia, la Costanera Norte, la Estación Retiro y la Plaza San Martín” anuncia con pompa su sitio web. Será un complejo de tres edificios (uno de ellos sobre la estructura del antiguo Hospital Ferroviario) para viviendas y oficinas, sumado a un gran paseo comercial. Si se presta atención, en algunas de las maquetas del proyecto se puede ver, al fondo y algo fuera de foco, las viviendas del Barrio Padre Carlos Mugica.

“Además está el Polo Gastronómico. Ahí solamente van a vender empresarios y cinco familias del barrio” agrega Silvana. “Primero nos dijeron que iba a ser para las familias, para la gente de la feria. Y resulta que no va a ser así, que eligieron sólo a cinco familias por sorteo”. Lo perverso aparece cuando se recuerda que uno de los principales sustentos de quienes habitan el barrio es justamente la venta de comida. Continúa Silvana: “Ese Polo Gastronómico y el Mc Donald’s le van a quitar el ingreso a la gente que vive de preparar comida acá. ¿Cómo van a hacer para subsistir? Si viene un empresario y te lo vende más barato, todos van a ir a comprar ahí. Aparte, yo no le puedo decir a mi hijo ‘no te vayas al Mc Donald’s’, porque ellos quieren ir. Así están jugando con nosotros”.

La estrategia del Gobierno (como rostro visible de los intereses privados) se asemeja a un movimiento de pinza donde los vecinos del barrio se ven atacados por todos los frentes. “Esto no fue una decisión de un año, sino de mucho tiempo atrás” reflexiona Marta. “Todo está armado para que, de una manera u otra, no podamos sostener el pago por nuestra vivienda. La ley de urbanización, por ejemplo, no dice qué tarifa vamos a pagar. Acá las tarifas de luz y agua son altas. Y las familias tienen un ingreso de 10 mil, 20 mil pesos, ponele. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que pagar la tierra y no sabemos cuánto va a costar. No sabemos si vamos a tener una tarifa social. Vamos a pagar ABL e impuestos. Yo misma no voy a poder conservar mi casa y voy a ser expulsada económicamente de acá. Está todo armado de una manera monstruosa para garantizar que estas tierras sean de la clase alta, y no nuestras”.

Sin embargo, la aparente omnipotencia del gobierno y sus aliados económicos no acobarda a quienes habitan el barrio. “Cuando empezamos a ver todas estas modificaciones, comenzamos a juntarnos. De a poquito nos fuimos enterando. Nos metimos en el tema. Somos personas comunes. Vecinos, la mayoría mujeres. Muchas no tenemos estudios terminados y aún así empezamos a investigar lo que son las leyes y a darnos cuenta lo que estaban haciendo. Hablamos con abogados para que nos asesoren y nos expliquen, porque hay cosas muy técnicas que por ahí no entendemos”, rememora Silvana.

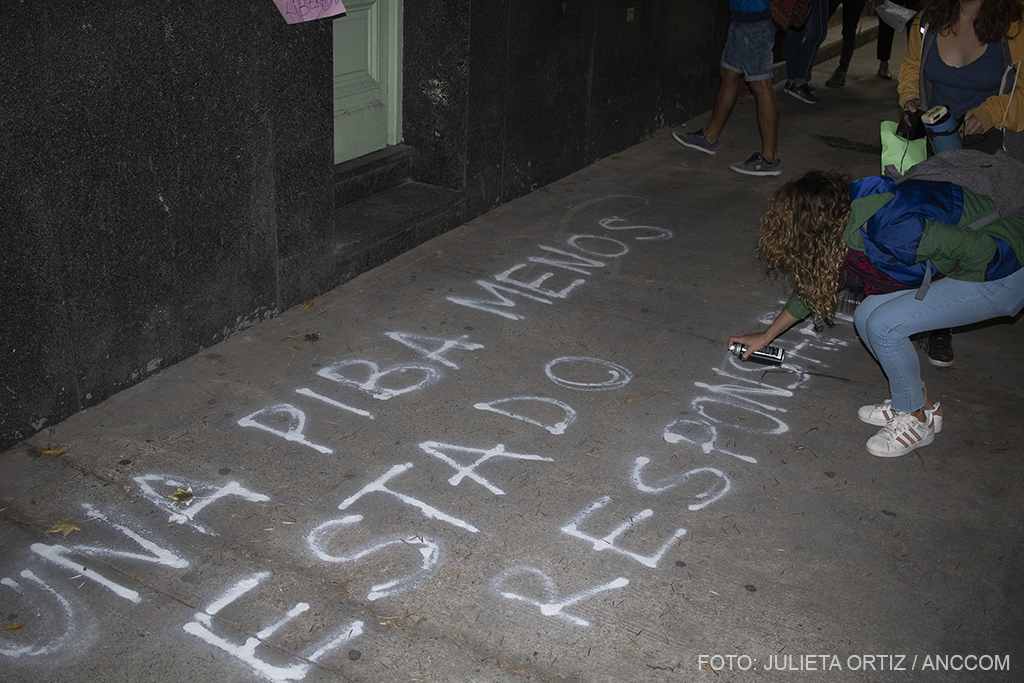

En las marchas, en las conferencias de prensa, las asambleas, las entrevistas con distintos medios, en Bajo Autopista y en cualquier sector; en la Mesa Rotativa y Participativa, salta a la vista aquello señalado por Silvana: quienes se movilizan constantemente en defensa del barrio son en su mayoría mujeres. Es Marta quien explica las razones con sencillez: “Como los hombres se van a trabajar temprano y vuelven a eso de las 19 o 20 horas, somos nosotras las que nos hacemos cargo en los tiempos que nos quedan libres”.

Más de 80 años de historia carga este barrio que supo recibir innumerables nombres: “Barrio de los Inmigrantes”, “Villa 31”, “Barrio 31” (el predilecto del Jefe de Gobierno) o, como le pusieron sus propios habitantes, “Barrio Padre Carlos Mugica”. “La 31 resistió a [Osvaldo] Cacciatore (intentente de facto de la Capital Federal durante la última dictadura cívico-militar). Vinieron con topadoras acá. Incluso tenemos una vecina que estuvo ahí. Se llama Eulogia y tiene 78 años. Cuando ella lo cuenta se pone a llorar y dice ‘a mí me llevaron en un tren y me tiraron en la provincia’. Se la llevaron con sus hijos y todas sus cosas. Acá se quedaron alrededor de 50 familias. Presentaron documentos, la pelearon legalmente y lograron quedarse. Al enterarse de esto, Eulogia volvió al barrio. Ella resistió. Y sigue resistiendo. Es más, va a la Legislatura con nosotros. Y dice: ‘Yo he resistido tanto y ahora tengo que seguir resistiendo. Pensé que me iba a morir en paz y tranquila. Yo pensé que les iba a dejar la casa a mis hijos, pero ahora siento que no va a ser así’” cuenta emocionada Marta.

Ignoradas por los medios de comunicación, despreciadas por la política y miradas de reojo por una parte de la sociedad, ellas no conciben otro camino que el de la lucha. Contra los estereotipos, contra la miseria, contra las picardías de los inversionistas, contra la injusticia. “Esta es una villa donde murió un Padre, Carlos Mugica dio su vida por esta villa. Él lloraría al ver que aprobaron una ley que no garantiza la radicación definitiva, porque él peleaba por eso. Peleaba por los derechos de los que menos tienen y nosotros somos los que menos tienen. Pero no renegamos de lo que somos”, enfatiza Marta y subraya: “Yo no quiero ir por la calle con mi letrerito de ‘yo vivo en una villa pero trabajo’. Queremos que dejen de mirarnos de esa manera tan horrible. Somos parte de la Ciudad. Somos ciudadanos de la Capital Federal”.