Sep 4, 2019 | Novedades, Vidas políticas

Jóvenes Espertanos combaten en las redes como soldados de un ejército libertario, en el que ganan puntos para poder llegar a ser ‘generales’. Es un juego en el que se divierten, se capacitan y aprenden, según ellos mismos afirman. También influencian a sus seguidores para que se sumen a combatir al Leviatán, en nombre de la libertad.

Creen en la meritocracia por excelencia, entienden el individualismo como la verdadera libertad y conciben al mercado como única ley universal. Además, combaten al populismo, su gran enemigo. Y se consideran libertarios, ya que toman de la anarquía filosófica la idea de que la humanidad no necesita de la existencia de un Estado para vivir en sociedad, aunqué sí creen en la Justicia.

A diferencia de Hobbes, que planteaba la idea de Estado como un contrato que permitiría regular la vida social, se consideran portadores de la ‘nueva política’, desde el sentido común, como una fuerza antisistema.

Siguen a personas liberales de distintas partes del mundo por youtube, como el filósofo canadiense Stefan Molineux, o Gloria Álvarez, politóloga, presentadora de TV y candidata a presidenta por Guatemala, entre otros. Son admiradores de Javier Milei y Manuel Adorni.

En la página web de reclutamiento, una música épica acompaña a Lilia Lemoine, quien luce un vestido rojo aterciopelado, con un escote pronunciado. Sus hombros desnudos y el cabello rubio, recogido, sumados a una mirada tierna y firme, convoca a los jóvenes a formar parte de las ‘Fuerzas Armadas Espertanas’, que a través de un voluntariado entran al mundo de los influencers, para posicionar a José Luis Espert en su carrera política.

¿Quiénes son?

Julián, de 19 años, decidió su militancia en octubre del año pasado cuando el candidato lanzó su candidatura a la presidencia. «Hacía dos años que lo venía siguiendo», afirma. Lo conoció a través de los videos del economista Javier Milei.

Julián está convencido que Despertar es el único “frente antisistema, que quiere romper con el modelo que nos está devorando hace 80 años, con una economía cerrada al comercio, con leyes laborales de índole fascistas».

Cuando ANCCOM le preguntó cuál era su relación con la política, Julán contó que a su mamá le gustó siempre. “Ella fue muy antiperonista». Reconoce que apoyó a Macri, pero que se siente decepcionado por las promesas incumplidas. Asegura que Espert le abrió la cabeza y a su vez «espertizó» a su madre.

La chica Spot, Esmeralda Espósito (su nombre artístico) tiene 21 años. Cuenta que conoció las ideas del liberalismo a través de Milei, por su hermano. A partir de este acercamiento, ingresó al Partido Libertario. Durante un recorrido del Frente Despertar, por la zona de Pilar, fue convocada para protagonizar los spots de campaña.

Para Esmeralda, militar es «estar siempre ahí, colaborar en lo que podemos, estar con los chicos, aprender. Nos gusta, esto nos hace realmente felices. Apoyar a Despertar es la única alternativa. Queremos ayudar a la gente de verdad, a la gente que trabaja».

Agustín, de 19 años, estudia Ciencia Política y comentó que llegó al Frente a través de filtros. Empezó viendo videos por Internet de Milei, Espert y Adorni. Después se metió en un grupo de liberales en la UBA y así llegó al Partido Libertario. Ahora forma parte del núcleo duro de la militancia.

Su relación con la política es a través de las noticias: «Siempre estuve muy informado, pero nunca había militado antes», afirmó. Es el primer miembro de su familia –dice- que se mete en política.

Con respecto a la idea de militancia, Agustín comentó que su grupo no manifiesta en marchas y no está en la calle. «Es más un debate de ideas que se da a través de las redes, para crear conciencia».

Agustín se animó a hablar de feminismo, en relación con la campaña por la legalización del aborto. Si bien se considera pro-aborto y fue a la marcha el año pasado, hoy es más crítico. «Considero que hoy no es un tema fundamental, te pintan a la gente que es pro-vida como si fueran monstruos, pero es gente que piensa diferente y no hay que demonizarla por eso».

A Lilia Lemoine, de 38 años, nunca le interesó demasiado la política hasta hace ocho meses. Se define como influencer, formada en sistemas. Trabajó en distintas compañías en el área de tecnología informática y estuvo postulada como pre-candidata a diputada nacional en las recientes PASO.

Dialogó con ANCCOM y contó cómo llegó a la política. Relató que un día se cansó de trabajar en sistemas y decidió vivir del cosplay (palabra de origen inglés que surge de la conjunción de costume y play: juego de disfraz).

En uno de los eventos de cosplay, un seguidor de estos rituales perteneciente al Partido Libertario le propuso sumarse. Le dijo que necesitaban acercar mujeres al liberalismo. Lilia leyó las propuestas políticas del partido y confiesa: “Me enamoré de las ideas y de la gente”.

Lemoine dejo su trabajo en sistemas y armó un negocio online y se convirtió en una persona pública. Hace sus propios disfraces: se considera una experta en goma eva para la confección de los escudos de sus personajes. Editó una línea de mazos de cartas, en la que ella posa con cada uno de sus trajes. Pueden ser de personajes de películas, comics, de súper héroes o animé. Tiene una fuerte presencia en convenciones de cosplay y en eventos de lanzamientos de video juegos, donde asume el nombre de “Lady Lemon”. Concursan por el mejor traje y reciben premios. «Es jugar como cuando eras chiquito, pero con mejores juguetes «, declaró.

La candidata a diputada siente que siempre fue libertaria, desde lo filosófico y partiendo de ese lugar decidió involucrarse. Se sumó como influencer, ya que posee más de 400.000 seguidores en su canal de YouTube y redes sociales. Colabora con la campaña y trata de «formar comunidades, para ayudar a los espertanos. Todos los chicos tienen que convencer a sus papás de que nos voten.

Los jóvenes y las mujeres mayores de 60 y 70 años aman estas ideas. Son los grandes seguidores mayoritarios de este Frente”, comenta Lilia.

Sep 4, 2019 | DDHH, Novedades

Se desclasificarán 49 mil páginas provenientes del al Archivo Nacional de los Estados Unidos, de los Departamentos de Estado, Justicia y Defensa, de la CIA, el FBI y de otras doce agencias de Inteligencia de ese país.

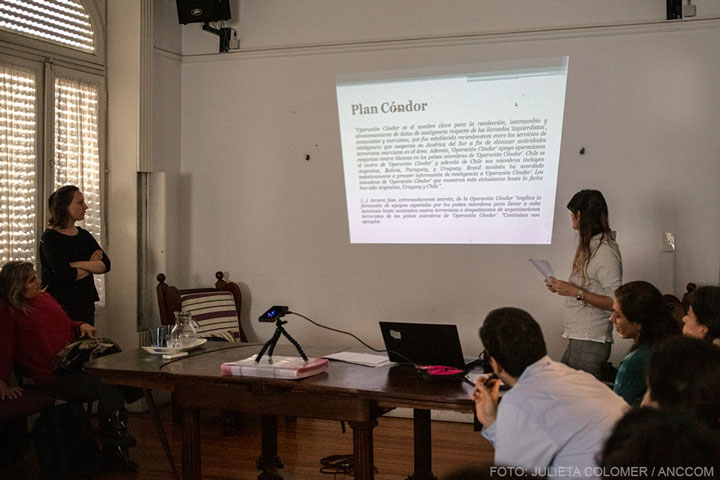

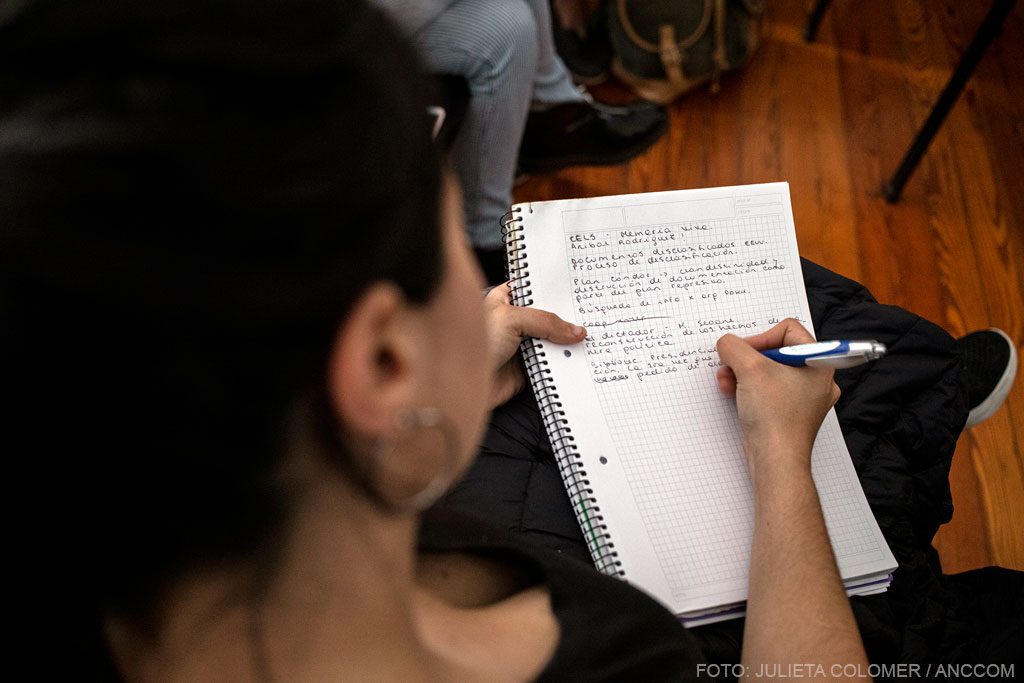

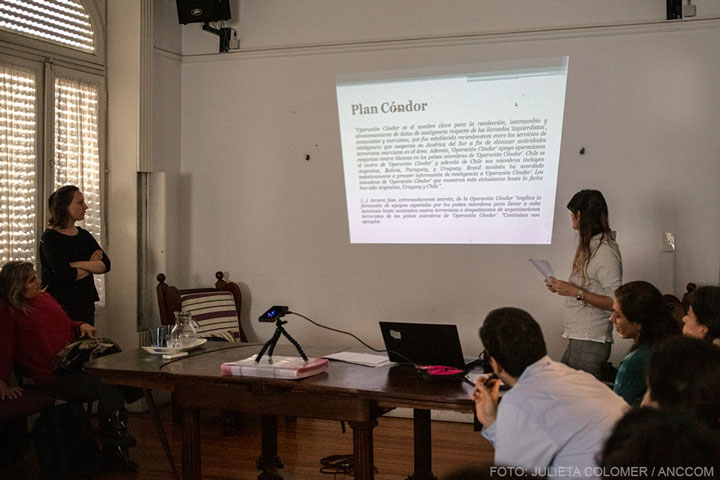

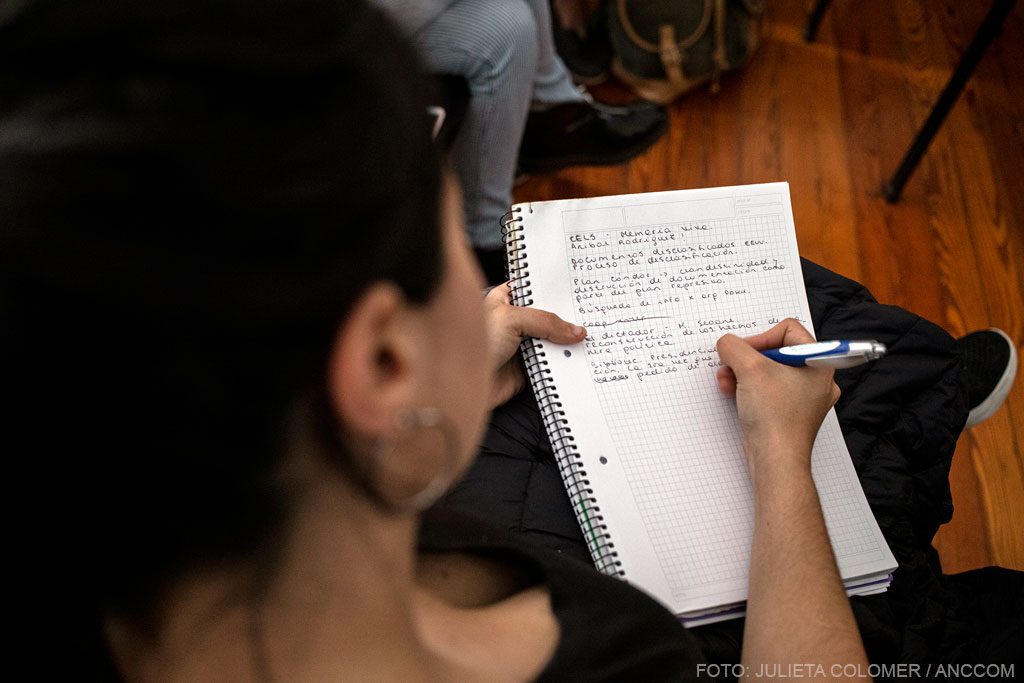

La desclasificación de archivos acerca de lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar en la Argentina tendrá nuevos interpretantes. El proceso de reconstrucción de la verdad que han iniciado hace más de treinta y seis años los organismos de derechos humanos respecto al plan represivo que llevó adelante el Estado terrorista celebra la participación de diecinueve jóvenes voluntarios comprometidos con la memoria y la búsqueda de justicia.

Los practicantes tendrán como responsabilidad relevar y analizar los documentos oficiales enviados por Estados Unidos el pasado 12 de abril, que se corresponden a la cuarta y última tanda de este proyecto de desclasificación iniciado entre el Estado Argentino y Estado Unidos en 2002. Convocaron a la práctica Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, junto con el Centro de Investigación, Comunicación e Intervención Social Antonio Gramsci (CICOMIS), de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA, y el traductorado de inglés del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”.

Los documentos suponen un material importante para la comprensión y comprobación de las complicidades y los modos de circulación de la información, así como la búsqueda de pruebas sobre la práctica genocida llevada adelante en Argentina entre 1976 y 1983. “El proyecto aportará a la conformación de una base de información procesada e interpretada, a partir de la lectura minuciosa y posterior traducción de dichos archivos sobre la dictadura”, detalla la convocatoria.

Por primera vez participarán jóvenes estudiantes en el trabajo de desclasificación.

Los seleccionados para realizar esta práctica son estudiantes de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Relaciones del trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y estudiantes del traductorado del Instituto de Enseñanza Superior Lenguas Vivas: Agustina Castro, Naiara Mailen Maicini, Virginia Pompo, Joaquín Eloy Bousoño, Andrea Ximena Ayestarán, Cecilia Veliz, Guadalupe González Antúnez, Florencia Sosa, Macarena Sandoval García, Lucero Castillo Novoa, Macarena Mina, Mariano Closs, Melina Giselle Santa Cruz, Paula Maureli, Rocío Salazar Cuello, Silvana Bouza y Sofía Maranesi. Serán además voluntarios, por fuera de estas instituciones, Candela Guerriri del traductorado de la Universidad del Salvador y María Laura Escobar del traductorado de la Universidad Nacional de La Plata.

Es la primera vez que se decide trabajar con jóvenes en la desclasificación, lo cual se funda en la importancia del traspaso generacional para la reafirmación del «nunca más». Los practicantes son hoy un puente para la reconstrucción de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En el acto de apertura realizado en la sede de Abuelas el jueves 29 de agosto último, dieron la bienvenida Abel Madariaga, secretario de Abuelas y padre de Francisco Madariaga, restituido en 2010; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y Marcela Perelman, directora del Área de Investigación del CELS. “Me da orgullo que esto se haya reproducido tanto, por el compromiso que tienen por el país”, comenzó Madariaga, quien añadió luego que leer los documentos no es nada fácil y que en primera instancia puede resultar doloroso.

“Hay datos que solos pueden parecer insignificantes pero puestos en contexto, pueden significar mucho”, dijo. Villela.

Entre los telegramas, informes, memos y cables presidenciales que serán analizados y traducidos, los practicantes podrán encontrar testimonios en primera persona de las atrocidades cometidas por los genocidas, conversaciones transcritas entre la cúpula militar y el gobierno estadounidense e informes que dan cuenta de la complicidad en la trama de delitos entre Buenos Aires y Washington. Las 49 mil páginas (en inglés) pertenecen al Archivo Nacional de los Estados Unidos, a los Departamentos de Estado, Justicia y Defensa, a la CIA, al FBI y a otras doce agencias de Inteligencia de ese país.

La desclasificación de documentos oficiales ha sido un reclamo sostenido por los organismos de derechos humanos y se inscribe en la Ley de Acceso de Información de Estados Unidos que permite a otros Estados consultar y solicitar registros de estos organismos.

Estuvieron también presentes en el acto las autoridades de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Diego de Charras, Larisa Kejval y Sebastián Comellini, del Centro de Investigación en Comunicación Antonio Gramsci, Alicia Entel, Gabriela Bustos y Ianina Lois; y del Instituto de Enseñanza Superior Lenguas Vivas Gabriela Minsky. Para todos ellos, la importancia de traducir los documentos y hacerlos accesibles para toda la población es fundamental para garantizar el derecho a la verdad y funcionan, además. como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad.

La desclasificación de los archivos ha sido un reclamo constante de los organismos de derechos humanos.

Carolina Villela, integrante del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo introdujo a los practicantes en la tarea que deberán desarrollar y luego de repasar las instancias en las que se realizaron las primeras desclasificaciones, mencionó algunos ejemplos sobre la importancia de estos documentos. “Hay datos que solos pueden parecer insignificantes, pero deben estar atentos, porque puestos en contexto, pueden significar mucho”. Villela invitó al coordinador del área jurídica de Abuelas, Alan Iud, a contar en detalle el caso del memo que sirvió para prueba en el juicio Plan Sistemático de Apropiación de Menores, que en julio de 2012 condenó, entre otros, a Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión y a Reynaldo Bignone a 15, que luego la Cámara confirmó en 25 años.

El documento del que habló Iud es una comunicación del año 1982, entre el entonces embajador argentino Lucio Alberto García Solar y Elliott Abrams, alto funcionario de la Secretaría de Estado norteamericana, “lo que sería un vicecanciller acá en Argentina”, explicó a los estudiantes que deberán comenzar a familiarizarse con cargos y nombres de las instituciones estadounidenses. En aquel memo, que desde Abuelas pidieron expresamente volver a desclasificar porque tenía tres párrafos borrados, se informa que los desaparecidos están muertos, pero sus hijos han sido entregados a otras familias para ser criados y que la decisión de Bignone era no revisar el tema. Ese documento fue crucial para probar que existió un plan y que sus responsables estaban en pleno conocimiento porque eran los ejecutores de las órdenes. Iud agregó que Abrams, incluso, fue llamado a declarar en el juicio y que ratificó los dichos en el memo, que él mismo había redactado, según testificó desde Washington, por video conferencia.

Información como esta, más o menos explícita, podrán encontrar los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y del Lenguas Vivas, quienes deberán ir completando e interpretando con la ayuda de las tutoras de los organismos de derechos humanos y los profesores y profesoras que se han sumado a esta iniciativa académica y de intervención, para la reconstrucción de la memoria colectiva de la Argentina.

Sep 4, 2019 | Comunidad, Novedades

Más gente que van a comer y menos recursos para cocinar, una combinación que estrangula a los comedores populares.

En el conurbano bonaerense la crisis se hace sentir, y mucho. Los índices de pobreza, desempleo e indigencia crecen sin pausa. Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) resalta que uno de cada cuatro chicos bonaerenses tiene que asistir a comedores para garantizarse comida y que un 14 por ciento del total de los niños pasa hambre.

Eva Rojas, cofundadora del Comedor Ángel Guardián, ubicado en Mariano Acosta, partido de Merlo, cuenta: “La cantidad de gente aumentó enormemente. Cuando comenzamos con el comedor, hace unos cinco años, asistían 35 chicos, hoy ya son más de 100 los que vienen a comer. Lo más impactante es que no son solo chicos, sino familias enteras. Esto llevó a que tengamos que abrir dos merenderos más, no damos abasto con la situación.”

La cantidad de bocas para alimentar se incrementa, pero los ingresos de los comedores no. En este caso, las redes sociales se vuelven un nexo fundamental para las donaciones de particulares. Pamela Gómez, fundadora del Comedor Tata 88, en Moreno, explica cómo salen adelante: “Conseguimos alimentos a través de donaciones que recibimos por las redes sociales. Tenemos la página, y por ahí solicitamos. Hemos hecho peñas, tocan algunas bandas, siempre nos las rebuscamos para conseguir mercadería. Pero ingresos fijos por mes o por semana, no tenemos. Hacemos rifas también en ocasiones.”

Algunos centros reciben aportes de empresas. Ese es el caso de Manos a la Olla, también en Moreno. La presidenta interina de la entidad, Iara Luján, comenta que “hemos recibido donaciones de empresas, hemos recibido pastas y grandes donaciones de sindicatos, pero tratamos de no nombrar a ninguna de estas organizaciones, por una cuestión de que no queremos involucrarnos con la política, ni que nadie de la política nos obligue a tener que nombrarlo porque nos done.”

El problema reside en que la crisis económica también afecta a aquellos que antes aportaban su ayuda al comedor. Pamela recuerda que “teníamos la donaciones de alguna carnicería o verdulería de barrio que nos ayudaba en algo y ahora ya no. Hace un tiempo venimos cocinando siempre lo mismo. Nosotros teníamos desayuno y almuerzo, y ahora el desayuno es té o mate cocido. Antes teníamos leche y una variedad bastante amplia con respecto a las comidas. Ahora ya no. Hace más o menos medio año que venimos con alitas de pollo. La calidad nutritiva bajó un montón.”

El cambio en el menú es una de las formas de recortar gastos. Las consecuencias en este caso se verán reflejadas en la salud. Juan Carlos Sancheta, referente nacional de la Mesa por la Economía Social y Popular (MESyP), revela algunos datos sobre los problemas nutritivos que reflejó un estudio realizado en Moreno. En este sentido señala : “Hicimos un censo, y de 200 pibes había 175 que estaban malnutridos. Nosotros relevamos mil familias, y de estas mil, 30 desayunan con leche, solo 105 comen dos veces al día, y solo 50 comieron carne la última semana.”

En tanto, Emanuel Alvarez, médico perteneciente a la agrupación “La Dignidad”, realiza trabajos de salud en distintos comedores comunitarios en Zona Oeste. Álvarez comenta el efecto y los riegos de sobrevivir a base de harinas debido a la crisis. Al respecto, dice: “Algunas familias dependen básicamente del merendero y del comedor para sobrevivir. Tal vez sea su única comida diaria. Hay una cuestión de malnutrición, es decir, que hay niños que se alimentan dos o tres veces al día, pero viven de azúcares y de harina, no tienen accesos ni a frutas, ni verduras, ni a carne, es decir a proteínas. Lo que vimos en Moreno son niños que comen una vez por día y mal, no llegaban a cubrir la cuota alimentaria necesaria como para poder crecer y entonces comienzan con bajo peso.”

Una dieta equilibrada que contemple frutas, verduras y carne, es un factor crucial en el desarrollo de los niños. No se puede culpabilizar al comedor, cuando hay ausencia de otros sectores. El acceso a una sola comida por día refleja que hay familias enteras que no podrían subsistir sin la presencia de esas instituciones. Álvarez opina: “Estamos viendo que hay falta de acceso a los alimentos, no se accede a la leche, no se accede a la carne, porque el aumento de los precios es tremendo. Ya estamos hablando de otro nivel. Esto sumado a que en la mayor parte de las escuelas no están dando el almuerzo. No hay acceso a la comida.”

Desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial comentan que más de un millón 700 mil alumnos almuerzan y meriendan en las escuelas. Además, mencionan al programa alimentario “Más vida”, al que acceden 300 mil familias, y la iniciativa “Un vaso de leche”, donde se les otorga leche a 434 mil embarazadas y niños. En cuanto a financiamiento a los comedores, también se creó en 2018 el Programa de Fortalecimiento a la Red de Espacios Comunitarios, mediante el cual otorgan un monto mensual de 5 mil pesos para la compra de alimentos, equipos de cocina, y pago de servicios.

Sin embargo, esa ayuda no parece suficiente. La mayoría de los comedores, o merenderos, sólo abren sus puertas tres veces por semana, o sábados y domingos, con el objetivo de reemplazar la ausencia del comedor escolar. Llegado el invierno, los comedores también llevan adelante otro tipo de asistencia: la donación de elementos de calefacción, y ropa o zapatos.

Natalia Alegría es la fundadora del Comedor “Organización Popular Alondra”, y del merendero “Semillas del Futuro”, en Moreno. Consultada, señaló los tipos de ayuda que se brinda en ambos espacios: “Consigo vestimenta y calzado, todo el año trabajamos con eso. El nombre que le pusimos fue ‘Ropero Comunitario Social y Móvil’, porque una vez que en nuestro barrio se solucionó esta cuestión (nuestros vecinos se visten, tanto chicos como grandes), se traslada a otro lugar. No hay una edad para decirle ‘a este le damos, a este no’, es para todos. Hay barrios en los que tenés una cantidad de abuelos, pero por ahí en otro barrio no, entonces se va trasladando, y así hemos ayudado a un montón de barrios. A veces me donan una tele, una cama, una heladera, y alguien la necesita, entonces yo se la doy. En lo que es colegio también trabajamos un montón, con los profes y directivos hicimos muchas conexiones. Por ejemplo, me traen ropa, calzado, útiles, y se los alcanzamos.”

María Nichea, coordinadora de Comedores Comunitarios en la Municipalidad de Moreno, define el panorama como complejo y comenta: “En comunicación con Desarrollo Social, sabemos que existen alrededor de 400 y 500 comedores, más o menos. Pero es probable que dentro de los barrios haya más de los que se estiman oficialmente.” La presencia del Estado no alcanza para la alta demanda que se sufre en los comedores. Nichea añade: “Provincia entrega mercadería cada 45 días y son solamente productos secos, nada de frescos, nada de verduras.”

Los reclamos no han tenido buenos resultados. En un distrito donde hay muchas carencias, donde la emergencia alimentaria está declarada desde 2017, una solución se ve lejana. Níchea sostiene: “Nosotros seguimos con la emergencia alimentaria y tratamos de que se implemente. No tuvimos muchas respuestas, más allá de decir ‘les doy un par de kilos más de mercadería’ y nada más. La verdad que eso no nos sirve de nada. Nos han dado merenderos reforzados, es decir, te dan mercadería para nada más que cincuenta niños. Esta alimentación viene con cereales, azúcar, cacao, frutas, una vez a la semana, y se supone que eso les tiene que durar a los niños toda la semana. El tema es que solamente son para cincuenta, en esos merenderos en donde nosotros tenemos más de cien pibes.”

Sep 4, 2019 | DDHH, Novedades

En los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio El Banco y Puente 12 casi no hubo sobrevivientes.

En la mañana del sábado 30 de agosto se llevó a cabo la señalización de los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) de la última dictadura cívico millitar conocidos como El Banco y Puente 12. Familiares de las víctimas y sobrevivientes se acercaron al predio para participar del acto y dar un discurso.

En la intersección de Camino de Cintura y Av. Ricchieri se erigen los ex CCDTyE denominados Puente 12 y El Banco, donde hoy funciona la actual Brigada Femenina XIV de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En su interior hay una habitación con una veintena de camas cuchetas donde duermen las agentes policiales. En el mismo lugar, hace 43 años, se hallaban los calabozos donde pasaban sus días los militantes secuestrados por la última dictadura militar. A su vez, lo que hoy es el espacio de trabajo del comisario, antes era la sala de interrogatorio y tortura.

“Estas personas no estaban enteradas: la misma policía es ajena a su propia historia. Entonces, la señalización de estos espacios no sólo es venir, dejar una marca y mostrarle a la comunidad, sino también mostrarle a la fuerza lo que hizo su propia institución.”, explicó Adriana Taboada, psicóloga, investigadora del Centro de Estudios de Genocidio (UNTREF) y perito forense en causas por delitos de lesa humanidad, en diálogo con ANCCOM.

En la mañana despejada del sábado 31 de agosto, decenas de personas se alistaban para ir llegando, en grupos, al cruce famoso de La Matanza. Muchos son familiares de detenidos que estuvieron secuestrados durante el terrorismo de Estado en los centros, algunos son sobrevivientes y otros tantos, amigos y militantes. El evento que los convoca es la señalización de los centros clandestinos de detención El Banco y Puente 12, a realizarse a partir de las 10.30.

Unas doscientas personas participaron del acto de señalización de El Banco y Puente 12 como ex CCDTyE.

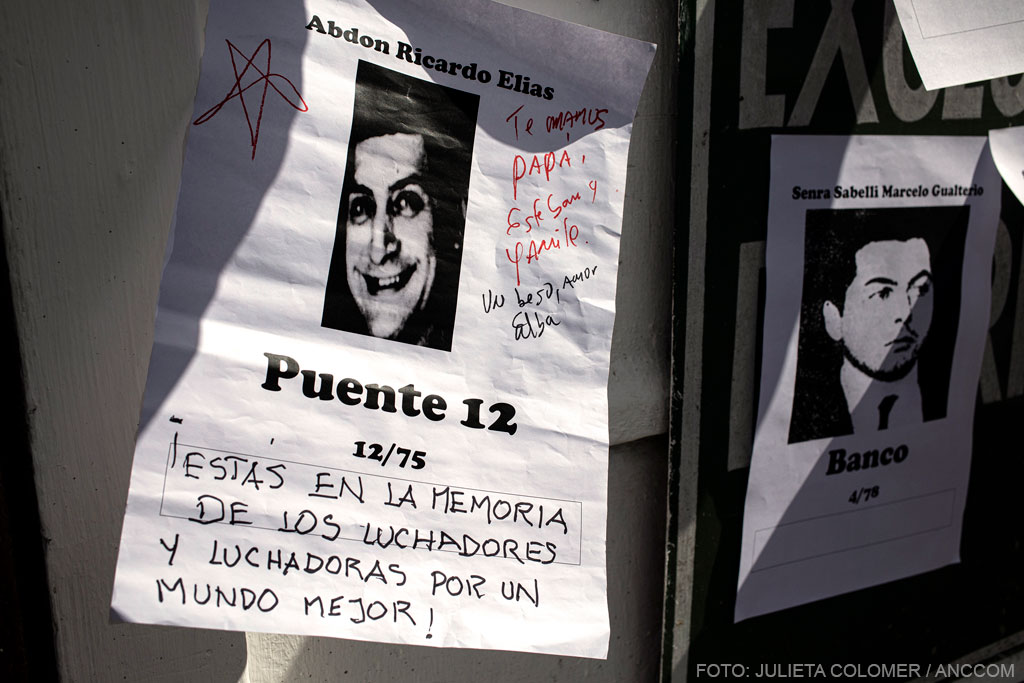

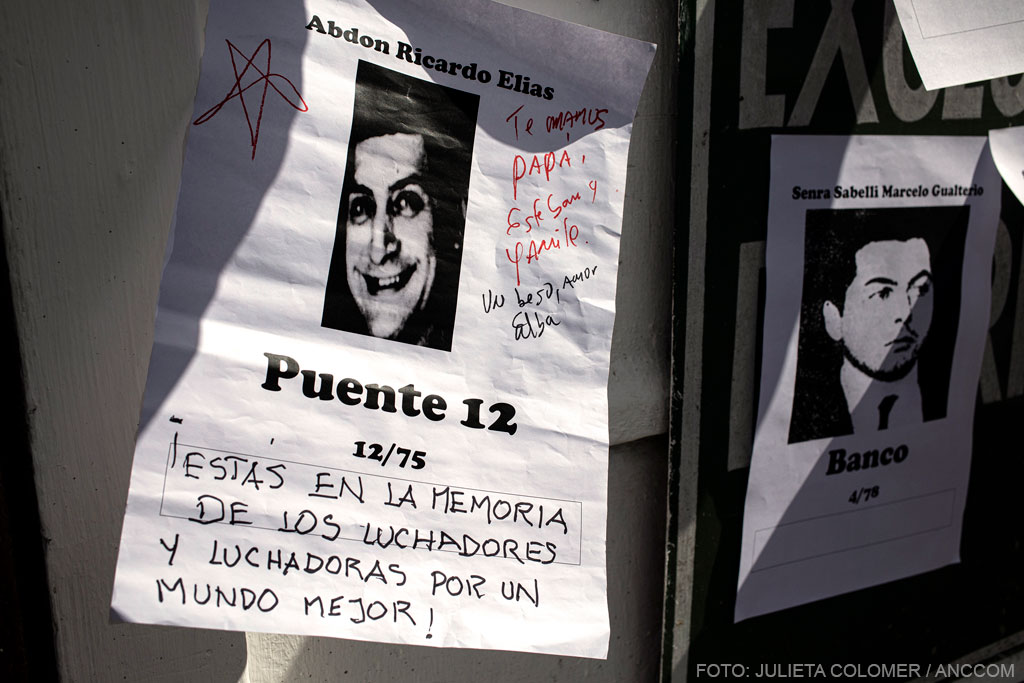

Veinte minutos antes del horario previsto de inicio, quienes se habían acercado no superaban las cincuenta personas. De forma colaborativa y con entusiasmo, los presentes se dispusieron a armar el espacio de acogida donde se desarrollaría el acto. Algunos clavaban en el césped carteles con imágenes de las víctimas, otros desenvolvían los banners de cada organismo que convocó al evento: la Comisión Vesubio y Puente 12 -conformada por sobrevivientes y familiares de detenidos en esos centros clandestinos de detención tortura y exterminio-, la Mesa de Memoria de La Matanza, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, e HIJOS Regional La Matanza.

Cerca de las 11, el espacio quedó pequeño para la cantidad de concurrentes. Desde adultos mayores hasta infantes, el número de participantes rondaba las doscientas personas. Los más grandes sentados en sillas dispuestas alrededor de un escenario, los adultos y jóvenes parados y, entre sus piernas y algunos montones de bolsos y abrigos, algunos niños que, sentados sobre el suelo, se divertían con sus juguetes. En el ambiente se observa el intercambio entre generaciones, el traspaso de la memoria de una a otra. Ese es el caso de Carmen “Tota” Ramiro de Guede, Madre de Plaza de Mayo, quien asistió junto a su hijo y su nieta que está tipeando el libro que su abuela hizo sobre la vida de las Madres para enseñar en las escuelas, titulado Pájaros y Flores.

“En este centro clandestino de detención hubo pocos sobrevivientes, muchos asesinados y desaparecidos.”, introdujo Cristina Comandé, sobreviviente de Puente 12, dando inicio al acto. Cristina fue una de las principales organizadoras del evento y una activista sin descanso. El año pasado fue querellante en el juicio por los crímenes cometidos en ese CCDTyE que se desarrolló entre 2017 y 2018 y que dejó como sentencia cuatro absoluciones y cinco condenas, entre ellas las de los represores Miguel Osvaldo Etchecolatz y Federico Antonio Minicucci a cadena perpetua. “En el primer juicio de Puente 12, Cuatrerismo, brigada Güemes y comisaría de Monte Grande hubo 139 casos, 86 desaparecidos, 17 homicidios probados y 15 imputados entre militares y policías de la Provincia de Buenos Aires: uno impune por causas médicas y cinco por morir antes de comenzar el juicio.”, detalló Comandé. A su vez, explicó el reclamo actual: la desafectación del predio, el cese de actividades de la Policía Bonaerense para que el lugar se convierta en un sitio de la memoria.

«Recordamos a los compañeros para lograr la unidad popular y libertaria que todos queremos”, dijo Isabel Cerruti, una de las sobrevivientes que participó del acto.

A continuación, el presentador y locutor Guido Galva cedió la palabra a Isabel Cerruti, sobreviviente y representante de los compañeros detenidos de El Banco, quien destacó el espíritu de unión que se sentía en aquellos días: “Estábamos todos juntos: éramos uno solo en ese momento, acompañándonos y resistiendo. Muchos -la mayoría- murieron. A veces nos duele ver que hoy no aprendamos de ese mensaje y ese accionar. Podríamos hacer un esfuerzo, recordando a los compañeros, para lograr esa unidad popular y libertaria que todos queremos.”

Un momento de emoción se vivió cuando Camilo Ríos, militante en HIJOS La Plata anunció el surgimiento de Nietos y leyó un poema dedicado a este nuevo espacio, al secuestro de sus abuelos y a la identidad. Seguido de este hecho, algunas Madres de Plaza de Mayo dijeron unas palabras, entre ellas la militante y defensora de los Derechos Humanos, Nora Cortiñas, quien narró una anécdota que conmovió a los presentes. “En este predio, -contó Nora- había un club del Ministerio de Hacienda muy familiar. Acá veníamos con Gustavo y Marcelo los sábados, preferentemente, porque los domingos había mucha gente. Hacíamos todo el camino para llegar a Puente 12; desde luego no teníamos auto. Íbamos con el cochecito, con el bolsón y las mamaderas para pasar el día. Acá, en esta pileta –perdón, estoy cargada de emoción- en esa pileta se bañaban Gustavo y Marcelo. Habíamos pasado días tan hermosos. Cómo es la vida, ¿no? Te da ese gusto y después te da el horror.”

Finalizados los discursos, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes se dispusieron alrededor de los dos carteles prominentes tapados por una tela negra. Entre todos contaron regresivamente y al llegar a cero los descubrieron. Ambos presentan a los centros de detención El Banco y Puente 12 y explican qué sucedió en ellos. Así, el espacio quedó señalizado para la memoria. Luego, todos los concurrentes tomaron cada uno una foto de una persona desaparecida y la pegaron en la pared frontal del edificio. Algunos les agregaron frases, tales como: “Las guerrilleras son nuestras compañeras”, “Te amamos, tus hijos y nietos” y “Hasta la victoria siempre”.

Tota Guede, madre de Plaza de Mayo, participó del acto.

Finalmente, la multitud se organizó en una larga fila para ingresar de a grupos al centro clandestino, guiados por Cristina Comandé. Algunos elementos, como una porción del suelo formada por baldosas blancas y negras y las claraboyas, se mantuvieron. Otras -la mayoría- se vieron modificadas con el paso de los años. Cristina narraba, a grandes rasgos, cómo era la vida en el lugar. Sin embargo, la pregunta de un joven adolescente sobre la comida que recibían la llevó a relatar una anécdota: “Una vez nos trajeron una sopa inmunda con pedazos de grasa flotando. Ante esto, yo, que no sé quién me creía, dije que esa porquería no la iba a comer. Entonces un compañero me dijo: ‘Vos lo comés porque el cuerpo necesita grasa. Así que te lo comés igual.’ Fíjense cómo nos cuidaban los compañeros que nosotros veíamos como más grandes. Eran nuestros referentes. Así que me la comí.”

Ya finalizada la ceremonia, Comandé dijo a este medio que el homenaje le parece uno de los más fuertes “porque es en el lugar donde estaban los compañeros y donde muchos terminaron su vida.” Y continuó: “Para mí fue muy reparador porque en cada abrazo de los compañeros siento que estoy abrazando a los que ya no están.”

Sep 4, 2019 | Culturas, Novedades

Los directores denuncian la subejecución presupuestaria y la suspensión de créditos.

Al igual que el resto del país, el cine argentino no escapa a la crisis económica. En un contexto en el que la inestabilidad del dólar domina la escena política y en donde la inflación parece no detenerse, el presupuesto destinado a la producción de películas queda cada vez más alejado de la realidad.

Julio Ludeña, encargado de Prensa de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), describe el panorama: “Lo que nosotros hacemos es simplemente reivindicar la Ley de Cine vigente, esto no es una protesta sino una exigencia. Uno de los problemas principales es la mala gestión de las autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) debido a que no tienen ninguna experiencia en la materia, sino que se formaron en campos como marketing y comercio, lo que termina en una administración desastrosa”.

En esa línea se manifestó la Mesa de Directorxs de Cine al inicio de esta semana, con un comunicado en donde denuncia la manipulación de datos por parte del INCAA, la subejecución presupuestaria y la suspensión de créditos. “Las asociaciones participantes en la Mesa de Directorxs de Cine informamos con mucha preocupación un gran debilitamiento y estancamiento del fomento a la producción del cine nacional, única función esencial del INCAA”, plantea el comunicado. La Mesa de Directorxs que está integrada por siete asociaciones de realizadores ha convocado a una movilización y conferencia de prensa el próximo miércoles 4 de setiembre a las 19 en la puerta del cine Gaumont.

“El costo medio de una película se estableció con un dólar a 44. Ante eso, todo se hace por la mitad», dice Ludueña.

Otro de los conflictos que Ludeña mencionó es el costo medio establecido para la producción de películas, actualmente fijado en 20 millones de pesos. “Según la última medición que se hizo con un dólar a 44, el costo medio debería ser de 40 millones. A partir de esta situación todo se hace por la mitad. Las películas tardan el doble en filmarse y los directores en la alternativa entre no hacer nada y hacerlo como se puede, eligen filmar con lo que tienen causando así un deterioro en la calidad de las películas”.

No obstante, los datos oficiales del INCAA presentan un presupuesto para la producción de películas que en 2019 es mayor respecto al de 2018. Actualmente, la organización cuenta con aproximadamente un millón de pesos más de ingresos corrientes ($ 2.438.021.038) que el año anterior ($ 2.347.227.752) y ha triplicado la inversión en proyectos en ejecución y proyectos a iniciar de 8 a 25 millones de pesos. Sin embargo, también se aprecia que, a diferencia de 2018 el INCAA pasó de un déficit de 195 millones a 732 en lo que va del año, lo que provocaría una gran deuda para la próxima gestión.

En este sentido, la denuncia de la Mesa de Directorxs enfatiza: “El INCAA ha publicado una serie de cifras donde detalla la cantidad de películas subsidiadas, los films en rodaje y el dinero ahorrado. Sorprendidos ante estos números, solo podemos atribuirlos a que el INCAA tiene una mala información o está manipulando las estadísticas propias”. El comunicado también dencia que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ha subejecutado sistemáticamente en los ejercicios 2017 y 2018 el presupuesto destinado al fomento y ha suspendido los créditos y ha abierto una sola convocatoria en el año para nuevas producciones. Empero, al interior del INCAA aseguran que en realidad no se suspendieron los créditos, si no que hubo un proceso de redefinición en la forma en que se otorgan. Es decir, que en vez de darles a las productoras un préstamo para luego subsidiar el mismo, lo que se hace es realizar un “anticipo de subsidio” en donde se les asigna un porcentaje del subsidio en la fecha en que se estima el rodaje de la película y luego se descuenta el monto al final del proyecto. Esta nueva implementación, explican desde el INCAA, sería lo que produjo la demora en varios pagos.

«Se produjeron más de 200 filmes, pero de ellos 50 o 60 solo tuvieron un estreno técnico», denuncia Ludueña.

Por otro lado, según el representante del DAC, el problema no es solo un tema de producción sino también de exhibición. Ludeña reclama la falta de fiscalización de salas y el control de la cuota de pantallas y la media de continuidad. “A esta problemática se le ha agregado la cuestión de la concentración en manos de dos o tres empresas que son dueñas de la distribución y de las salas. Esto produce que los tanques norteamericanos acaparen el 85% de las pantallas relegando a las producciones nacionales a un segundo plano”.

Desde el Instituto, manifiestan que las causas de esta problemática se deben a una cuestión presupuestaria. ya que para fiscalizar todas las salas se requiere un gasto que muchas veces termina siendo mayor al de la recaudación. Lo que se traduce en un problema de incapacidad de pagar a todos los fiscalizadores.

Ludeña agrega: “Lo único que se intenta en el INCAA es la producción total de películas sin tener en cuenta la calidad, ni la exhibición de las mismas. Entonces,a fin de año se dice que se produjeron más de 200 filmes, pero de ellos 50 o 60 tuvieron sólo un estreno técnico un fin de semana en una sala de Rosario o, con un poco más de suerte, estuvieron toda una semana en el Cine Gaumont con solo dos horarios por día, que impide muchas veces a la gente asistir a las funciones”.

Finalmente, Ludeña comenta que estos problemas ya existían con la anterior gestión, pero que esta nueva los magnificó. “Este 2019 ha sido un año de arrastre. Una película lleva casi tres años hacerla y recién se están estrenando proyectos que vienen produciéndose de hace mucho. Sin embargo, también entendemos que estamos en un contexto de crisis económica. La cantidad de espectadores en relación al 2014 disminuyó no podemos pretender que el cine esté mejor que los jubilados”.