Abr 4, 2017 | Comunidad

“Yo estaba sentado en la esquina con unos amigos cuando veo que la policía le pega a mi hermano, ahí afuera, y me vengo –cuenta Nahuel Sebastián Maydana, de 17 años-. Me empiezan a golpear y me llevan adentro del patrullero no sé a dónde”.

Nahuel y Matías recién fueron liberados a la madrugada. La mayor parte del tiempo, permanecieron en el móvil. Pero en el medio los trasladaron a un descampado, abrieron el coche y, mientras los golpeaban, llenaron la cabina con gas pimienta y volvieron a cerrar las ventanillas hasta convertir el vehículo en un lugar casi irrespirable.

“No sabíamos lo que estaba pasando, nos tenían retenidos sin motivo. Son así ellos, te meten causas… En un momento, un policía dice: ´Yo le doy un tiro y le doy el fierro al otro´. Como si mi hermano me matara a mí, así querían hacer”, relata Nahuel.

Un rato antes, cerca de las 19, la policía había comenzado un operativo en la esquina de Coronel Murguiondo y José León Suárez, en Villa Caraza, partido de Lanús. Sin previo aviso ni orden judicial, irrumpieron en el comedor Sueños Bajitos, ubicado a media cuadra, un espacio que nació hace seis meses.

“Los chicos quedaron traumados”.

Entraron a la fuerza por la puerta principal y por la ventana donde las familias hacen fila para servirse su vianda. De casualidad, dicen los testigos, los policías no se cayeron dentro de las ollas con comida. A Gabriela Salazar, ayudante de cocina, le dieron un culatazo atrás de la cabeza porque intentó cerrar la puerta para proteger a los chicos -de entre 3 y 12 años- que estaban por cenar.

A Maximiliano Maydana lo detuvieron por tratar de resguardar a su hijo, de dos años, que dormía en el comedor. “Cuando se llevaron a Maxi sentí mucha tristeza, él es un hermano para mí, es quien me cuida”, cuenta su cuñada Juliana, de 12 años. En la vorágine, los agentes atropellaron a niños, embarazadas y ancianos, hirieron con un balazo de goma a un chico de 12 años y tiraron a una nena de su silla de ruedas.

“Los chicos quedaron traumados”, afirma Aurora Zaracho, que trabaja hace seis años como cocinera de los cartoneros en el centro de reciclado que tiene el MTE en Barracas, y desde hace seis meses en el comedor de Lanús.

«Nosotros no teníamos a ningún pibe escondido, eran todas criaturas», cuenta María Gilda Aurora Zaracho.

“Esa noche se quedaron sin cenar”, cuenta Zaracho y se indigna: “Lo que hicieron no tiene nombre. Nosotros no teníamos a ningún pibe escondido, eran todas criaturas. El jefe de calle sabe quién roba, saben todo, pero perjudica a la gente más humilde, a los cartoneros. Por eso, llevé las ollas enfrente de la comisaría para que vean que no eran delincuentes a los que estábamos resguardando sino a los chicos que estaban por comer. Me duele la comida que tiramos”.

Una mujer llegó a filmar toda la secuencia con su celular pero la policía se lo sacó. Rápidamente, la fuerza dio su versión: que el patrullero venía persiguiendo a una travesti, sospechosa de homicidio, que se metió en el comedor.

El secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, estuvo presente en el operativo. “No es la primera vez que (Kravetz) encabeza un hecho como este, es la segunda vez que pasa, porque busca política y agarra a los que no tiene que agarrar. Molesta a las personas que están trabajando”, sostiene Salazar.

Los peritos aparecieron en escena a poco del operativo y limpiaron todo. Más tarde se acercó gente del Municipio y les ofreció comida. “No me interesa que la Municipalidad me traiga mercadería –dice Zaracho–. Vinieron a pedirme si yo aceptaba las disculpas y ayuda del Municipio. ¿Qué arreglan con un fideo o arroz?”.

Según Diego Marqués, referente del MTE, las prácticas intimidatorias siempre existieron en la zona. Sin embargo, desde la asunción de Néstor Grindetti como intendente de Lanús, se volvieron más frecuentes. “El MTE siempre tiene presión porque es un movimiento que nació ahí, en los barrios, es algo histórico. Pero últimamente, con Kravetz, hay mayor tensión”.

Sin previo aviso ni orden judicial, la policía irrumpió en el comedor Sueños Bajitos, ubicado a media cuadra, un espacio que nació hace seis meses.

En el barrio padecen el hostigamiento constante de la Policía, los mismos adolescentes que trabajan recolectando cartón y reciben una mano en merenderos como el del MTE, son acosados. Hasta ahora no había “ninguna denuncia de un hecho preciso porque es algo que se vive en el barrio y no se puede visibilizar, pero esta vez sobrepasaron un límite”, subraya Marqués.

El intendente Grindetti negó que los pibes hayan estado secuestrados y desaparecidos la noche del jueves al viernes. Sin embargo, Nahuel y Maxi estuvieron dentro de un móvil policial durante cuatro horas. “Los estaban llevando a la Comisaría 5ta pero suponen que, porque estaba llena, los llevan a la 9na”, explica Marqués. Sin embargo, este cambio no fue informado al abogado del movimiento, Juan Grabois.

“¿Y dónde están los derechos del niño?”, se pregunta Gabriela Salazar y agrega: “Todo lo que se hace acá es hecho con amor y para los chicos, para las personas que en verdad tienen ganas de trabajar y ayudar. De eso se trata”. A su lado, Aurora Zaracho añade: “No fue justo lo que sufrimos. No vale un perdón, los chicos necesitan una explicación, y nosotros vamos a reclamar nuestros derechos”. En busca de respuestas y de respeto, hoy marchan a la Municipalidad de Lanús.

Actualizado 4/04/2017

Abr 4, 2017 | Trabajo

«Esto es como una cárcel, los venimos a ver acá», dijo Vanesa, la esposa del trabajador de AGR-Clarin Gustavo Mendoza, cuando su marido se acercó a la reja para saludarla y la besó entre los barrotes verdes.

Los trabajadores de AGR-Clarín continúan dentro de la planta situada en Corrales 1393, Nueva Pompeya, desde el 16 de enero. Piden por su reincorporación. Son 380 los gráficos despedidos y exigen que la planta siga funcionando. No quieren dejar su lugar de trabajo, por eso realizan vigilias durante la noche, frente a las amenazas de desalojo que la patronal hace circular. Sus parejas y sus hijos los acompañan durante el correr de los días, siempre del otro lado de la reja, en la vereda. Las amenazas de desalojo comenzaron el jueves último con barras bravas y policía y continuaron durante el fin de semana. El lunes a las 5 de la mañana hubo una gran concentración frente a la planta apoyando a los trabajadores debido a una nueva intimidación. Los trabajadores se mantienen en alerta porque temen que se trate de una táctica de desgaste para, finalmente, desalojarlos cuando estén desprevenidos.

Organizarse y visibilizar la lucha

Los trabajadores de AGR-Clarín no descansan. El viernes último realizaron un plenario obrero donde analizaron exigir la estatización de la gráfica. Además, informaron el procedimiento judicial llevado adelante por la Sala C de la Cámara Civil: le otorgó la instrucción de la causa al juez Alejandro Verdaguer, a pesar de que se había excusado por ser hermano de un importante gerente de Clarín.

En el medio de las amenazas y el conflicto judicial, los trabajadores sintieron un aire fresco cuando editaron una revista para contar el conflicto y cómo organizan su resistencia. La experiencia de realizar la revista VIVA las luchas obreras los llenó de alegría al ver, otra vez, las máquinas andar. Además, sintieron tanto la posibilidad de retomar sus puestos de trabajo como de sentir el apoyo de quienes la compraban como una forma de aportar fondos para los despedidos. «Desmoraliza no poder tener plata para pagar las necesidades de una familia, o no poder pagar los impuestos. Es emocionante cómo la gente nos está apoyando a través de la revista», dijo a ANCCOM Javier Rivero, trabajador de AGR-Clarín desde hace 20 años.

La recepción de la publicación fue muy buena, hasta enviaron 7.000 ejemplares al interior del país. Rivero contó con voz pausada cómo fue la experiencia de la realización: «Nos turnamos toda la noche. Tuvimos algunas dificultades en el camino porque había máquinas saboteadas. Cuando nos habían despedido, tocaron varias partes electrónicas para que no se pudieran usar más. Pero entre todos lo fuimos resolviendo, y fue muy lindo volver a verlas funcionando». Karina, su esposa, lo miraba con ojos alegres mientras hablaba, y agregó al relato: «A mí se puso la piel de gallina cuando vi cómo la gente buscaba la revista. Mi marido ese día no pudo evitar las lágrimas». El tono de voz de Javier cambió cuando habló de la camioneta de inteligencia que está estacionada en diagonal a la fábrica. La emoción se convirtió en angustia. «Nos hacen escuchas. No somos narcotraficantes, somos trabajadores de una planta gráfica». La camioneta fue denunciada por varios senadores, entre los que se encontraba Néstor Pitrola, del Partido Obrero. Javier agregó: «Ahí se nota la magnitud de poder (del Clarín), sino esa camioneta ya se tendría que haber ido».

Para Diego Uribe, maquinista de encuadernación desde hace 23 años, la revista fue una forma de mostrar a la patronal que tienen operarios capaces y de dar cuenta que la planta gráfica está totalmente operativa. «Lo que quieren es sacarnos del medio y tercerizar los trabajos. La revista VIVA ahora se está imprimiendo en Chile. Ya hace un año y medio que mandan a imprimir a otros talleres y lo pasaban como si fuera de AGR. Ya lo habíamos denunciado». Más alejados del portón principal, Viviana le pasaba un mate a su marido rejas mediante. Hace más de veinte años que Gustavo Castillo trabaja en la planta. Se acuerda con exactitud la cantidad de días que ahora lleva adentro. Con voz triste, dijo: «Buscan sacarnos del medio y tener gente cobrando la mitad que cobramos nosotros. Quieren hacer precario el trabajo».

En la tapa de VIVA las luchas obreras aparece un trabajador en primer plano. Es Daniel Iglesias, el más antiguo de la planta, con 33 años de trabajo: «Ellos se deben haber asombrado de verme en la tapa de la revista. Me consideraban un trabajador ejemplar. Les estoy demostrando que además de buen trabajador soy buena persona».

Actualizado 03/04/2017

Abr 4, 2017 | Noticias en imágenes, Vidas políticas

Después de un mes que devolvió el protagonismo de la escena pública a las movilizaciones callejeras, el gobierno festejó el sábado su propia marcha “autoconvocada” en la Plaza de Mayo. Bajo la consigna de defensa de la democracia, miles de ciudadanos buscaron contrastar frente a la Casa Rosada la secuencia de un marzo plagado de reclamos de organizaciones políticas, sindicales y sociales, todas lideradas por la bandera de la lucha docente.

Alejandro Grimson, investigador del Conicet y docente de antropología en la Universidad de San Martín (UNSAM), analiza los alcances de esa convocatoria y traza un diagnóstico sobre un marzo intenso en las calles. “Salieron a hacer una marcha de la oposición a la oposición, una suerte de rescate y reivindicación a un gobierno que está desorientado políticamente. Esta gente no sale a marchar por deporte. Salen a marchar por emergencia”, subrayó.

¿Qué impresiones le dejó la movilización del 1A a favor del gobierno?

Una tomada de pelo. Me arriesgo a decir que marzo posiblemente haya sido el mes donde más argentinos salieron a las calles, con lo cual hemos vivido muchas movilizaciones callejeras y múltiples. Objeto profundamente el hecho de que la hayan llamado “Marcha de la Democracia” porque somos millones los que defendemos la democracia y no adherimos a esa marcha. Tienen toda la legitimidad para marchar, pero no para llevar el nombre de “democracia”.

¿Cómo entiende esa palabra?

Me parece que la marcha del 24 de marzo, que es el aniversario de la tragedia más grande que vivió la historia argentina es, justamente, la destrucción más brutal de la democracia. Si bien hay diferencias políticas, y muchas formas de pensar y sentir la historia, este último 24 fuimos miles movilizándonos (me arriesgaría a decir que fue el 24 de marzo más convocante), y eso es porque defendemos la democracia. Hay algunas cosas que me parecen inadmisibles. Una es que se identifique un modo de pensar de un dirigente con el modo de pensar de todos los que van a una marcha. Es sumamente injusto y violento. En todo caso, el diagnóstico es que no hay ningún dirigente que sintetice la diversidad de la gente que va a las marchas como la del 24 de marzo. Los que siempre vamos con la SUBE, a todas las marchas, nos resulta sumamente violento que el Presidente hable que nos convoca “el chori y la Coca”. Por dos razones: una es que no vamos por ningún “chori”, y si así lo fuese, no tendría nada de malo. El chori es símbolo del pueblo movilizándose. Me da la sensación de que hay cosas que con este gobierno se empezaron a decir y que no están buenas. Los discursos de odio son muy peligrosos para la convivencia, por eso la libertad de expresión es vital y es parte del consenso que, creo, se empezó a resquebrajar. Cosas como “reivindicar la represión” o poner en duda la cantidad de desaparecidos son las que se estuvieron escuchando estos últimos meses.

El gobierno anterior también tenía aspectos agraviantes en su discurso…

Sí, es verdad, pero jamás se había puesto en duda la cantidad de desaparecidos, o jamás el Presidente se había ido de viaje, como si fuese un feriado más, todo lo contrario… Si se está luchando por la Memoria y la Verdad no se puede decir que un gobierno democrático tiene algún punto de comparación con el Terrorismo de Estado. Eso sería diluir el peso del mismo y, además, estaría mintiendo, que en política eso llevaría a una guerra de palabras.

¿A qué se refiere con “guerra de palabras”?

Esta cuestión de que somos enemigos, que es una lucha a muerte, de que todo es una dictadura si no es mi gobierno. Veo un riesgo de una guerra de palabras en donde cada uno diga que el gobierno que no le gusta es una “dictadura”. Pensar así es un retroceso en materia político-jurídica. Uno esperaría que en 30 años de democracia, la sociedad entendiera que abusar de las palabras es muy peligroso, que los conceptos “Terrorismo de Estado”, “dictadura”, “democracia” no son palabras livianas, ni mucho menos, sinónimos.

¿Cuándo cree que comenzó esa “guerra de palabras”?

Creo que siempre la hubo. Desde la época de (Juan Domingo) Perón hasta los tiempos actuales. Yo critiqué las metáforas de que “Macri es la libertadora sin tanques” o “Macri es la dictadura sin Terrorismo de Estado” me parecen metáforas obturantes que no facilitan entender al macrismo. Es muy importante entender al otro en política si se quiere actuar y construir mayorías democráticas.

¿Encuentra algún tipo de relación a la marchas que se hicieron desde la oposición al gobierno anterior con la del 1A?

Sí, yo creo que hay una raíz de semejanza, algo de familiaridad. Nadie puede dudar de la masividad del 17 de octubre de 1945, pero veinte días antes, fue la marcha del 19 de septiembre “por la Constitución y la Libertad” que estaba compuesta principalmente por grupos que opinaban que Perón era un nazi-fascista. En la historia argentina siempre hubo marchas. No empezaron hoy. Hay algo que los argentinos tenemos que entender y aceptar, si queremos vivir en democracia, que es que en la Argentina se piensa de distinta manera y el desafío está en tratar de conseguir mayorías, y que se vean reflejado en las urnas. Eso es democracia, y si no es otra cosa.

El gobierno de Cambiemos siempre fue crítico de las marchas. Sin embargo, el sábado salió a reivindicar la movilización…

El actual gobierno busca sistemáticamente desconocer a los sectores sociales que estamos protestando en las calles y eso es muy grave. Dice que quiere unir a los argentinos, pero es el principal protagonista de la guerra de palabras que hay en el país. Su sector político tendrá derecho a pensar lo que quiera, pero lo que está haciendo al decir que “todas las marchas son compradas” es negar el derecho de a la protesta y a la disconformidad. Por otro lado, la gente que fue el sábado pasado salió a las calles porque vio que el gobierno estaba siendo derrotado por las otras movilizaciones. Salieron a hacer una marcha de la oposición a la oposición, como una suerte de rescate y reivindicación a un gobierno que está desorientado políticamente. Esta gente no sale a marchar por deporte. Salen a marchar por emergencia.

¿Cree que habrá nuevas marcha parecida al 1A, de respaldo al gobierno?

Eso me parece que es muy difícil de pronosticar. Hay varios elementos. Toda la variedad de marchas en contra del actual gobierno que hubo en marzo fueron bastante heterogéneas (a nivel político partidario) por lo tanto no tienen una representación única. El gran problema es que esas marchas no están logrando una traducción al espacio político, no tienen una traducción mecánica electoral. El gobierno intentará avanzar en la guerra dicotómica y en función de eso intentar el mayor éxito electoral. Igual, esta no es la primera vez que un gobierno constitucional lleva a cabo una política de esta índole. Durante el primer gobierno de Carlos Menem hubo varias marchas y, aún así, salió reelegido.

¿Cree que volverá a suceder algo parecido?

Ojalá que no, pero eso va a depender de los referentes sociales y políticos que tienen una gran responsabilidad. En la medida en que ellos ponen sus propios intereses por sobre sus agrupaciones y por sobre derrotar el modelo neoliberal, en realidad lo que hacen es allanar el camino a este gobierno. Lo que yo veo es una dinámica de fragmentación muy grande que le facilita el camino al gobierno.

¿Cómo entiende el paro de la CGT de esta semana?

Creo que venimos de 16, 17 meses de una pérdida muy grande de salarios, de una inflación muy grande, de una redistribución muy injusta de los ingresos y el paro es una forma de expresión del rechazo de esas medidas por una parte de la población. Igual esto aparece más como si fuese una situación particular, en donde la gente descarga su bronca, pero al día siguiente cada quien vuelve a trabajar. Lo que pasa es que una vez que cierre la paritaria docente, cierran el resto de las paritarias del Estado. Debería volver a haber otra gran movilización por parte de los docentes. El gobierno, seguramente al día siguiente, va a seguir con su política de división y polarización.

Actualizado 05/05/2017

Mar 31, 2017 | Trabajo

Las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), a las que se les sumó el nuevo Movimiento de Trabajadores Saúl Ubaldini (con referentes de la CGT que se distanciaron de la cúpula), convocaron a más de 150 mil trabajadores en Plaza de Mayo bajo la consigna “trabajo, educación y paritarias libres”, en una nueva movilización contra el modelo económico impulsado por el Gobierno nacional. Pablo Micheli, titular de la CTA Autónoma remarcó durante el acto: “No alcanza con una movilización, ojalá todos los días haya una, hasta que caiga este modelo neoliberal”. Pidió, además, unir fuerzas para sumarse al paro del 6 de abril.

Una vez más en este marzo, sobre Avenida de Mayo y 9 de Julio, a partir de las 15.00, se congregaron las organizaciones nucleadas en las dos centrales obreras de trabajadores del Estado. En Plaza de Mayo ya algunos ansiosos habían empezado a tomar posición en las vallas de cara al escenario, donde luego hablarían los oradores. Pero este 30 de marzo -fecha que homenajear la marcha encabezada por Saúl Ubaldini en 1982 para desafiar a la dictadura militar- cayó jueves y, como siempre, un grupo de Madres de Plaza de Mayo comenzaban su habitual ronda de lucha eterna.

Aproximadamente media hora después, la columna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ingresó en la Plaza para ser la primera agrupación en empezar a colorearla. Este gremio, además de sumarse a la convocatoria de la marcha, adhirió con un paro en los diferentes lugares de trabajo. “El paro fue muy importante. En todos los ministerios y hospitales hubo un cese de actividades, se discutió con los trabajadores de qué manera participar y ahora están abandonando los edificios para venir a la marcha”, comentó a ANCCOM el secretario general de los estatales, Daniel Catalano.

En cualquier calle del Centro porteño se podían ver pecheras, guardapolvos y banderas identificatorias. “Para que ganen los docentes paro general ya”, decía un cartel del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), que copó Avenida de Mayo. María Echegaray docente de la Escuela Provincial 31, de la localidad bonaerense de González Catán, asistió a la movilización con la delegación de La Matanza. “Hoy fue contundente, en mi escuela todos pararon”, destacó María, que también indicó: “Todos los trabajadores tenemos que estar acá, estamos viviendo una situación insostenible, venimos de marcha en marcha. Los docentes estamos acá no solamente por nuestro reclamo de la reapertura de la paritaria nacional, para que se fije un salario digno para el docente, sino para todos los trabajadores.” También otros gremios de educadores como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Conadu –Federación Nacional de Docentes Universitarios- se hicieron presentes.R

“Macri en las privadas también sos gato” mostraba el cartel que Perla Sanisp (16) y Zahira Balbi (17), dos amigas y alumnas de colegios privados de Avellaneda, hicieron especialmente para la movilización. “Defendemos la educación pública, venimos acá para que no nos quiten lo que tenemos, es una lucha constante y no podemos permitir que venga cualquier gobierno, haga tarifazos y baje la educación”, sostuvo Zahira.

También se movilizaron organizaciones sociales como Barrios de Pie, el Frente Darío Santillán y la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Jaqueline Flores, referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) de Capital, expuso los motivos que la llevaron a marchar: “A nosotros lo que nos está pasando es que estamos volviendo al 2001, hoy tenemos que estar haciendo ollas, no hay poder adquisitivo, hay hambre en esta patria. Además, nosotros entendemos que la educación pública educa a nuestros hijos, queremos un pueblo levantado”.

Por su parte, los sindicatos pertenecientes a la CGT que esta semana conformaron el Movimiento por los Trabajadores Saúl Ubaldini, sumaron su presencia en la protesta, diferenciándose del triunvirato que dirige a la CGT. Estos gremios se agruparon en Avenida Belgrano y 9 de Julio para luego avanzar a Plaza de Mayo por Diagonal Sur. Entre los principales sindicatos que se unieron a la convocatoria se destacaron la Unión Obreros Metalúrgicos (UOM), con fuerte presencia de la Delegación de Quilmes, encabezada por Francisco “Barba” Gutiérrez que además fue uno de los oradores del acto. Otro sindicato que movilizó fue el de Curtidores, presidido por Walter Correa, miembro de la Corriente Federal de Trabajadores.

Poco antes de las 17, al iniciar el acto, desde el escenario comenzaron recordando que también estaban de paro los trabajadores migrantes, como muestra de protesta frente a las declaraciones y medidas xenófobas que recibieron de parte del Gobierno. Después se leyó una carta enviada por Milagro Sala desde la cárcel donde la dirigente hacía hincapié en la necesidad de resistir “las políticas de saqueo y de hambre” impartidas desde Cambiemos.

Luego fue el turno de Pablo Micheli, secretario general de la Central de los Trabajadores Autónomos, que ni bien tomó la palabra hizo agitar entre el público: “Unidad de los trabajadores y al que no le guste se jode, se jode”. Enseguida enfatizó: “Pueblo que no está en la calle, no tiene destino”. Además se defendió de las críticas que señalan como objetivo de la lucha popular la desestabilización del gobierno y recordó también la muerte de Jonathan Gardini, manifestante que perdió la vida por la mañana en Rosario tras ser atropellado por un camión: “Con su discurso, el gobierno incita a la violencia, violencia es matar y los muertos siempre los ponemos los trabajadores”.

Después dio su discurso el “Barba” Gutiérrez que, aludiendo a la frase del titular del Banco Nación Javier González Fraga sobre una supuesta “fiesta” vivida por la población durante el kirchnerismo, señaló: “¿Cuántos de nosotros queremos seguir estando de fiesta, seguir teniendo trabajo, paritarias justa y educación’”. También le remarcó a Mauricio Macri: “No queremos planes, queremos trabajo y sabemos cómo defender la Industria Nacional”.

En sintonía con los otros dos interlocutores, Hugo Yasky, secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos, recalcó: “Nosotros vamos a hacer la unidad con lo que se comprometan con la clase”. Y también, en agradecimiento a la presencia de Taty Almeida y de Nora Cortiñas, afirmó: “El ejemplo de ellas es lo que nos mantiene en pie en los peores momentos. En este país nunca un empresario perdió la vida cuando la Constitución dejó de ser respetada, siempre fue la sangre de los nuestros.”

Actualizado 30/06/2017

Mar 28, 2017 | DDHH

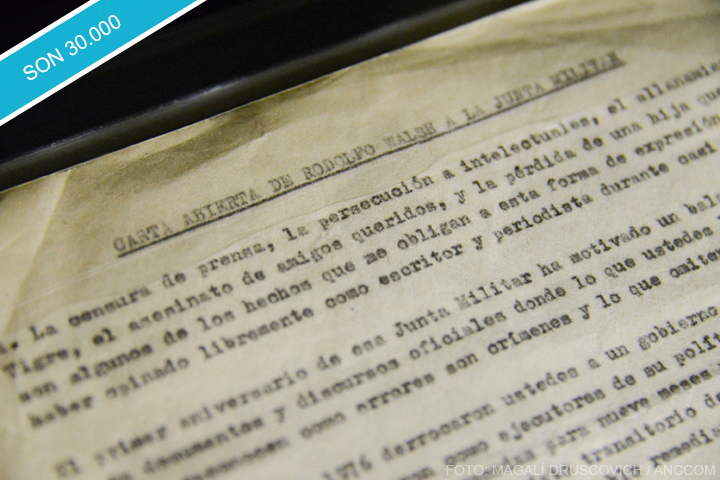

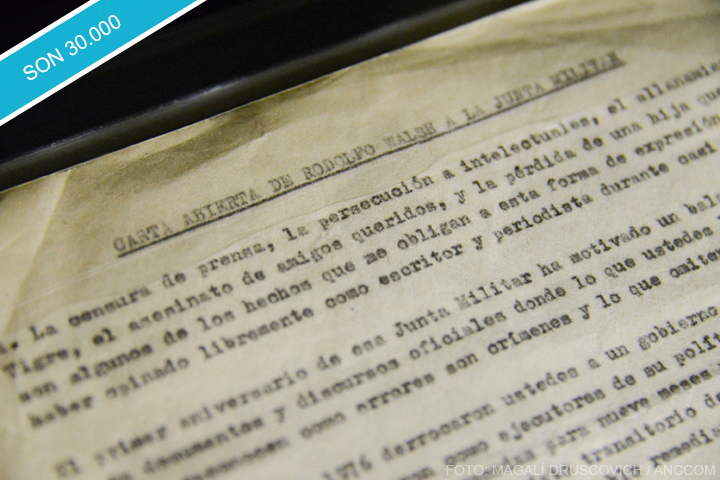

25 de marzo de 1977. Rodolfo Walsh camina por la avenida San Juan. Viste una camisa beige de mangas cortas, pantalones marrones, un sombrero de paja y anteojos de marco grueso. En la mano lleva un portafolios y en la bragueta una Walther PPK calibre 22. La pistola es inútil para un enfrentamiento, pero sí sirve para que le respondan al fuego. La verdadera arma de Rodolfo está adentro del portafolios: la Carta abierta de un escritor a la Junta Militar que, aunque no va a ser leída inmediatamente en Argentina, ya viaja por el mundo. La carta tiene, además, la ventaja de ser eterna. El Grupo de Tareas 3.3.2 despliega un operativo con más de 25 personas. Cuando Walsh se da cuenta de que lo identifican, inmediatamente abre fuego. La respuesta del GT es fulminante. Rodolfo es trasladado a la ESMA ametrallado, sin vida. En el portafolios no sólo encuentran copias de la carta, sino también el título de propiedad de la casa de San Vicente. Acto seguido, esa información es utilizada para allanar la casa. Llevan a la ESMA todos los papeles que encuentran: cartas, diarios, cuentos. Todo. Hasta hoy, al igual que el cuerpo de Rodolfo, esos escritos permanecen desaparecidos. La casa, en la actualidad, está habitada por familiares de quien en 1977 era oficial ayudante en la Comisaría Segunda de Almirante Brown.

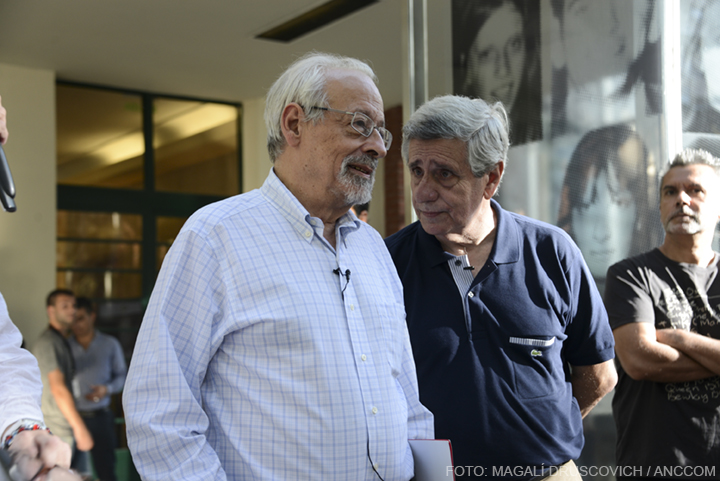

Recorrida por el ex Casino de Oficiales a cargo de Horacio Verbitsky y Martin Grass, donde se inaguró la muestra en memoria de Rodolfo Walsh sobre su escrito a la Junta Militar y su último cuento.

Sumergirse en el otro

Cuarenta años después, la sombra de los árboles frente al Casino de Oficiales de la ex ESMA no alcanzaba para amparar a las más de cien personas que se acercaron a homenajearlo. «Para mi hoy es un día muy triste: los cuarenta años del asesinato de un compañero, un amigo, un maestro, me pegan más fuerte que los años anteriores», comienza Horacio Verbitsky. Su voz, al micrófono, es densa como un trazo de tinta indeleble. «Durante todos los años anteriores, cada vez que se aproximaba la fecha, Lilia Ferreyra, la compañera de Rodolfo durante los últimos diez años de su vida, se ponía muy mal. Se deprimía, se angustiaba. Yo, de alguna manera, la confortaba. Ahora hace dos años Lilia murió. Entonces me toca deprimirme a mí”.

La mejor forma de homenajear a Rodolfo es usar sus propias palabras. Verbitsky lo sabe mejor que nadie. Así que frente a la multitud que se amontonaba en el ex Casino de Oficiales, eligió dos citas: «El campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante y el que comprendiendo, no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra”. Luego, citó un párrafo de su diario que enumera su más pública intimidad: “Las cosas que quiero, Lilia, mis hijas, el trabajo oscuro que hago, los compañeros, el futuro, los que no obedecen, los que no se rinden, los que piensan y forjan y planean, los que actúan, el análisis claro, la revelación de lo escondido, el método cotidiano, la furia fría, los títulos brillantes de mañana, la alegría de todos, la alegría general que ha de venir un día, la gente abrazándose, la pareja en su amor, la esperanza insobornable, la sumersión en los otros…”. “Esto es lo que logró Rodolfo” -reafirmó Verbitsky- “la sumersión en los otros».

«La mejor forma de homenajear a Rodolfo es usar sus propias palabras». Una multitud se acercó a la Ex ESMA para homenajear a Walsh.

Volver a escribir

Nueve de enero de 1977. Cumpleaños número 50 de Rodolfo. En diciembre él y Lilia dejaron el monoambiente que alquilaban en la calle Juan María Gutiérrez, cerca del Jardín Botánico. Antes, habían tenido que dejar la vivienda del Delta, porque fue allanada. Ahora viven en una modesta casa en un terreno lindero a la laguna de San Vicente. A Rodolfo le gusta estar cerca del agua. En Palermo, hasta redactar podía ser peligroso. Eso pasaba desde la aparición de la Triple A. Más de una vez Rodolfo le pidió a Lilia que saliera al pasillo que daba al departamento para corroborar si se escuchaba el traqueteo de la máquina de escribir. «Mi padre escribía, a veces, de modo manuscrito -recuerda Patricia Walsh en diálogo con ANCCOM– pero no era lo habitual. Yo creo entonces que las condiciones para escribir literatura en la ciudad, sencillamente no existían».

En San Vicente, sobre una mesa de madera angosta, a la luz de una lámpara de querosene y con una Olympia portátil, Rodolfo se podía dar el violento (y lujoso) oficio de escribir. El día de su cumpleaños, Lilia era la única cómplice de la apuesta que Rodolfo se hacía a sí mismo: terminar, para cuando se cumpliera el primer aniversario del golpe, la Carta abierta de un escritor a la Junta Militar y el cuento Juan se iba por el río. La Carta va a ser una síntesis de la información recabada en la Agencia de Noticias Clandestinas (ANCLA) y en Cadena Informativa (CI). Además de denunciar las primeras desapariciones y asesinatos de la dictadura y las «cifras desnudas del terror», Walsh apuntaba a la política económica neoliberal de José Alfredo Martínez de Hoz como la peor violación a los Derechos Humanos, atrocidad que «castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada». Verbitsky destaca la lucidez con la que Rodolfo anticipa las atrocidades que va a provocar el modelo económico de la dictadura: «Él ya tiene una visión profunda de lo que significa el golpe y de sus consecuencias, que no eran evidentes para todo el mundo. Rodolfo no llegó a ver lo peor de las medidas económicas de la Junta Militar. A él lo desaparecieron antes de la aparición de la Ley de Entidades Financieras, de la desregulación total, de la apertura… Pero él ya había entendido todo eso».

Para entonces, hacía casi diez años que no publicaba ficción. Durante los últimos tiempos su relación con la literatura fue sinuosa y hasta el día de hoy encierra algo de misterio. «Rodolfo tenía la intención de escribir una novela -rememora Verbitsky-. Comenzó varias veces. Había escrito cuentos extraordinarios, pero él quería escribir una novela. Empezaba y se atrancaba. Entonces tuvo la idea de ir escribiendo cuentos sucesivos, que luego se enhebraban en una novela, con el personaje de Juan, como hilo conductor».

Escribe Eduardo Jozami en la biografía Rodolfo Walsh: la palabra y la acción: «La literatura trabaja en tiempos más largos, pero tiene vocación de perdurar». La potencia de cuentos como Esa Mujer, Cartas o Un oscuro día de justicia, lo respaldan. En el mismo libro, Jozami recuerda que Lila Pastoriza – amiga de Rodolfo e integrante de ANCLA -, le reveló que Walsh, ocho días antes de ser asesinado, le dijo, con una sonrisa plena y mientras apoyaba en la mesa de un bar de Chacarita los últimos borradores de la Carta, «he vuelto a escribir».

El 25 de marzo Rodolfo y Lilia celebraron la victoria sobre la apuesta. La Carta y el cuento estaban pasados en limpio. Planeaban, para el día siguiente, un asado en la casa de San Vicente, que finalmente nunca sucedería.

«Del otro lado del espejo»

«Horacio nos ha descripto a Rodolfo vivo», dice Martín Gras. La mano que sostiene el micrófono tiembla. «Yo soy el que estoy del otro lado del espejo. Desde el 14 de enero de 1977 estuve secuestrado acá», relata Martín, mientras señala la ex ESMA, el edificio que tiene a sus espaldas. «Mi lugar de residencia era el último piso: ‘Capuchita’».

Los detenidos de la ESMA no eran presos de la Marina argentina, ni tampoco de un Grupo de Tareas, ni de los cuerpos de Inteligencia. Eran propiedad, individualmente, de ‘un’ oficial de Inteligencia. «La famosa frase: ‘Vive para mí, yo soy Dios’. Bueno, mi dios era Antonio Pernía. Una situación curiosa que el dios de uno esté hoy condenado con un par de perpetuas…», recuerda Martín, mientras los aplausos surgen y se amontonan.

Pernía estaba fascinado por el mundo de Montoneros. Lo llamaba a Martín al sótano para interrogarlo, para conversar. En el sótano había tres salas de tortura -denominadas por los militares como «salas de máquina»-, una enfermería, un baño y pequeños espacios que se usaban como oficinas. Uno de ellos era de Pernía.

El 25 de marzo de 1977, Martín esperaba sentado, en un banco del sótano, la llegada de Pernía. «Cuando uno está sujeto a un sistema de privación de estímulos exteriores, es decir, tiene los ojos tapados y grilletes en los pies que le limitan los movimientos, entre otros elementos de tortura, empieza a desarrollar otras percepciones; empieza como a poder medir o mensurar el clima», recuerda Martín. «Ese día, cuando esperaba en el banco, noté que había un clima raro. Había excitación, tensión, no era la rutina más o menos normal del sótano de la ESMA. No supe hasta mucho después, que ese día era 25 de marzo».

De repente llegó la orden de llevar a todos arriba. Martín aprovechó la confusión que enardecía el ambiente y se metió en el baño. Cerró la puerta. Tenía puestos los «anteojitos», algo similar a los antifaces que se usan para dormir, pero con lana de vidrio en el interior, para lastimar los ojos. «Yo me las había arreglado para, con paciencia de secuestrado, sacarle la lana de vidrio y aflojar el elástico», detalla para explicar la forma en la que podía, mínimamente, ver a su alrededor.

Encerrado en el baño, en algún momento no se escuchó nada más. La curiosidad le ganó al miedo y salió del baño levantándose los pantalones, siempre respetando el papel que interpretaba. “¡Cómo lo dejaron a este tipo acá!”, gritó un militar y lo sacó a empujones hacia una de las escaleras del sótano. En el espacio reducido sintió que se topaba con algo: «Miré por arriba de los anteojitos y me vi, casi cara a cara, con Rodolfo. Era el cuerpo de Rodolfo, desnudo de la cintura para arriba. El pecho estaba partido por una ráfaga de balas».

Pasaron algunos días. Martín esperaba otra vez a Pernía para conversar; en esa oportunidad, adentro de su oficina. La oficina estaba conformada por un escritorio, dos sillas enfrentadas y detrás de la silla de Pernía algo parecido a un armario de telgopor. Martín sabía que la espera podía llegar a durar horas. «Cuando la oficina de Pernía estaba vacía, yo me metía adentro del armario», cuenta. «Era el único momento en el que yo estaba conmigo. En todos los otros momentos había un guardia, había alguien encima mío; se escuchaba un sonido, o había algún ojo que me estaba vigilando. Yo me encerraba en ese armario, medio acuclillado y agachado, y estaba solo. Estaba en una suerte de burbuja de libertado: yo estaba conmigo».

Ese día, cuando intentó meterse en el armario se encontró con una pila de papeles y carpetas. En un primer momento se ofuscó, pero una vez que se pudo hacer lugar entre los papeles y empezó a revisarlos, la sorpresa fue absoluta: «Lo primero que encontré fueron carpetas con recortes de noticias policiales. Debajo de esas carpetas estaba la colección completa del diario de la CGT de los Argentinos. A esa altura yo no tenía ninguna duda de qué era lo que había encontrado. Sentado en la pila, sacando carpetas, encontré otra que tenía papeles escritos a máquina. Había tres documentos dirigidos a la conducción de Montoneros, desde el área de Inteligencia. Devoré todo. Lo que encontré después fue un ejemplar de la Carta abierta, lo cual me convirtió en una de las primeras personas en leerla. Lo tercero fue un cuento. Un cuento titulado Juan se iba por el río».

«Para mi hoy es un día muy triste: los cuarenta años del asesinato de un compañero, un amigo, un maestro, me pegan más fuerte que los años anteriores», decía Horacio Verbitsky.

Juan se iba por el río

Madrid, 1982. Llueve sobre la Gran Vía. Lilia Ferreyra y Martín Gras se encuentran en un café sobre la avenida, un café de los años cincuenta, con mesas redondas, casi calcado a los de Avenida de Mayo. Martín le cuenta a Lilia sobre el trágico encuentro con Rodolfo. A Lilia cada palabra le duele en lo más profundo de su ser. Las remotas esperanzas que tenía de que Rodolfo pudiera estar vivo se disuelven.

En algún momento de la charla, Lilia le cuenta a Martín sobre la apuesta de Rodolfo sobre el cuento. Ensimismada, sin darse cuenta, repasa en voz alta las primeras oraciones:

– Juan Antonio lo llamó su madre. Duda era su apellido…

– Su mejor amigo Ansina y su mujer, Teresa – la interrumpe Martín.

Lilia abre sus ojos verdes, enormes. Pregunta:

– ¿Cómo sabes?

– Porque lo leí.

Durante el resto de la tarde los dos van lanzando citas que, como un rompecabezas, intentan reconstruir el cuento. La memoria de Martín quedó clavada en la única lectura clandestina. Lilia recuerda varios pasajes textuales, porque fue ella quien lo mecanografió. Se quedan en el café hasta que cierra y los obligan a retirarse. Afuera, ya paró de llover.

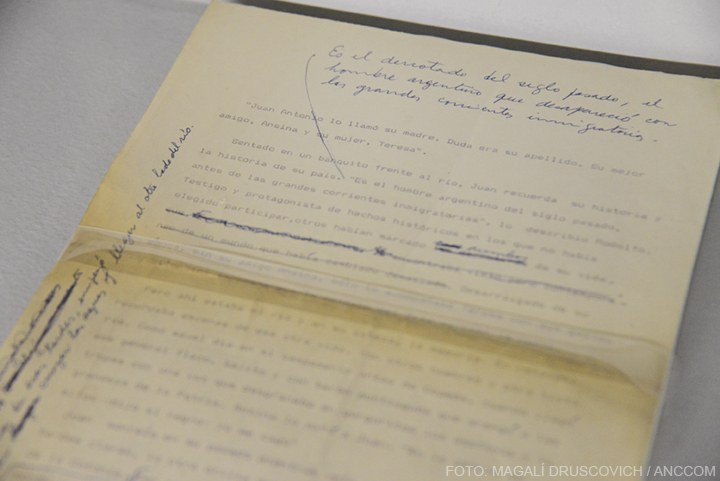

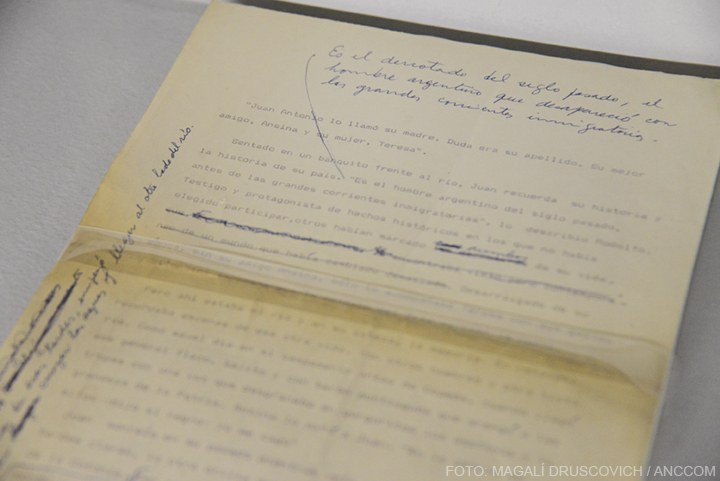

Luego del encuentro, la reescritura del cuento será una actividad constante para Lilia. Pero los recuerdos son un amasijo turbulento. Lo textos de Lilia que aún perduran – y están exhibidos en la muestra «Walsh en la ESMA» hasta el 23 de abril – dan cuenta de esta dificultad: el texto a máquina está intervenido por palabras escritas en lapicera, tachaduras y aclaraciones. Es como un pensamiento crudo en papel, con pedazos de conversación con Rodolfo, reflexiones, preguntas, que intentan llenar vacíos.

«Sentado en un banquito frente al río, Juan recuerda su historia y la historia de su país», se lee en las hojas color ocre de Lilia. «Pero una tarde, el olor más fuerte que venía del río lo sacó de su ensimismamiento, las aguas se empezaban a retirar. Al día siguiente, se levantó de madrugada y vio cómo un pez boqueaba en la orilla, y al rato otro y muchos más. Luego, a la mañana, el lecho seco, que muestra restos de naufragios, cosas perdidas… Juan mira hacia la Colonia, del otro lado del río, a donde quiere llegar. Monta su caballo y empieza a cruzarlo. Arriba, los pájaros vuelan en redondo sobre los peces muertos. En el horizonte se hacen cada vez más nítidas las casitas blancas de la Colonia. Juan apura a su caballo; las patas empiezan a enterrarse en el fango. Las aguas retornan, el tranco es chapoteo. Cuando Juan es un punto en el horizonte el río empieza a crecer». Cuando Rodolfo terminó de leerle por primera vez el cuento a Lilia, ella le preguntó: «¿Pudo haber llegado?». En sus papeles, las letras a máquina de Lilia inmortalizaron la respuesta: «Rodolfo sonrió levantando las cejas como diciendo: ‘Quién sabe'».

«Lo fantástico de la Carta abierta es la temporalidad, y la atemporalidad que tiene», opina Martín. «Es una descripción microscópica de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar inmediatamente. Pero al mismo tiempo se puede leer 20 años, 30, o quizás 41 años después sin que cambie demasiado la idea central de esa frase maravillosa: la miseria planificada, ¿quiénes son los que planifican esa miseria, que tienen por lo menos 200 años de historia? Lamentablemente pareciera que van a tener un poco más». Con otro lenguaje, el cuento completa el cuadro: «Creo que Walsh estaba hablando de él mismo y de mucha gente más. Creo que estaba hablando de todos nosotros. En el cuento está el mandato ético; porque al igual que Juan en el cuento, ante cualquier circunstancia se trata de intentarlo. Y eso es lo que vale».

En el testimonio dado en 2010 para la Causa ESMA, Lilia Ferreyra coincidió con Martín Gras: «Juan fue un hombre que se animó más allá de la circunstancia -dijo entonces-, de su dolor por los recuerdos de su vida. Se animó a cumplir el deseo de cruzar. Rodolfo Walsh también fue un hombre que se animó en las circunstancias más adversas a escribir la Carta a la Junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido», finalizó parafraseando la misma Carta de Walsh.

«Yo no pienso que haya un quiebre entre escribir la Carta Abierta y avanzar con Juan se iba por el río«, reflexionó Patricia Walsh en diálogo con ANCCOM. «Hizo las dos cosas porque dominaba los dos terrenos. Creo que hasta tuvo alguna suerte dentro de las mayores desgracias, porque estoy segura de que hubiera preferido que si Juan se iba – y se fue, pero robado- nos quedaría la Carta Abierta que era su testamento. Juan se iba por el río es el relato de un desenlace que se congela antes de saber que Rodolfo desaparecería en aquella esquina (San Juan y Entre Ríos). También se suspendió saber lo que le había sucedido».

La copia de «Juan se iba por el río», el último cuento de Rodolfo Walsh.

El cuento desaparecido

«En 1998, Lilia pidió a la Justicia por el esclarecimiento detallado de lo que ocurrió con Rodolfo, el hallazgo de sus restos y la recuperación de sus papeles detenidos-desaparecidos», dice Verbitsky en el cierre del homenaje en la ex ESMA. Para ese pedido, Lilia preparó una lista con todos los papeles que habían saqueado de la casa de San Vicente, entre los que se encontraban los cuentos Juan se iba por el río, El veintisiete, Ñancahuazu, El aviador y la bomba (último borrador), junto con borradores de proyectos de otros textos literarios; material de sus memorias organizadas en tres temas: su relación con la política, con la literatura y con la dimensión afectiva de su existencia. También se consignó una carpeta con páginas de su diario personal, con una selección de sus notas periodísticas, preparada para una próxima edición y con una novela que había empezado a desagregar en cuentos, Juan se iba por el río era el primero. Además, había información para trabajos de investigación, carpetas con material de archivo periodístico y documentos internos de la organización Montoneros». Verbitsky agregó: «Como ustedes ven, esta enumeración reproduce aquello que Martín Gras encontró en el armario de su libertad. Estos papeles detenidos-desaparecidos son una asignatura pendiente. Yo me resisto a creer que quienes tuvieron ese material en sus manos lo hayan destruido».

Patricia Walsh también se niega a dar por perdidos los papeles. Al igual que con el cuerpo de su padre, ella buscó los materiales con obstinación durante toda su vida y no está dispuesta a abandonar la búsqueda. «El cuento no está irremediablemente perdido. Si lo diéramos por perdido, no hemos leído a Rodolfo Walsh», advierte. «El cuento salió de la ESMA y no tiene sólo dos lectores. Fue llevado a Zapiola y Jaramillo, en donde funcionó una casa operativa del Grupo de Tareas 3.3.2», reveló Patricia. Según la investigación, en esa casa había detenidos-desaparecidos obligados bajo amenaza a realizar distintas tareas. «De allí el cuento volvió a salir – continuó–. Pero no se sabe a dónde se lo llevó la persona que lo sacó. Me dicen que fue un detenido-desaparecido que intentaba salvarlo».

El rastro llega hasta ahí; como un punto en el horizonte. El cuento se convirtió en una metáfora de sí mismo. Patricia concluye: «Es como la pregunta del río, ¿llegó a salvarlo? No sé, a lo mejor lo importante es buscarlo».

Martin Gras, ex detenido en la Esma, fue la última persona que vió el cuerpo de Rodolfo Walsh.

Actualizado 28/03/2017