May 31, 2017 | Géneros

El colectivo no partidario de artistas Fuerza Artística de Choque Comunicativo (F.A.C.C.) realizó este martes a la tarde tres intervenciones en la Ciudad de Buenos Aires, con la consigna “Femicidio es Genocidio”.

A las 15:30, unas cien mujeres y un grupo de músicos avanzaron hacia la Pirámide de Mayo. Las cámaras empezaron a captar todo lo que pasaba y los transeúntes, que no sabían de la performance, esperaban ansiosos a que alguien hiciera el primer movimiento.

Cada mujer tomó un espacio y lo hizo suyo; un cartel con la consigna acabó con las conjeturas de los espectadores: “Femicidio es Genocidio”. Una madre con sus hijos, extranjeros en un paseo por la Ciudad, empresarios, comerciantes, trabajadores en general, la espera estaba a punto de acabar.

La música sonaba de fondo con tonos de violín y flauta traversa cuando una voz dijo, “Nombremos a todas, violadas; asesinadas; desempleadas; locas; desaparecidas; vivas y muertas”. De a una, así como fueron convocadas para esta intervención, las chicas se quitaron la ropa hasta quedar desnudas. Poco a poco se fueron amontonando entre sí hasta semejar una pila de cadáveres. La Plaza de Mayo se hacía un eco de todas las formas en las que se podía matar a una mujer. Los rostros lo decían todo, impotencia, rabia, tristeza, incertidumbre.

A las 15:30, unas cien mujeres y un grupo de músicos avanzaron hacia la Pirámide de Mayo.

“Cortarle el cuello. Muerte instantánea”.

Al lado de la estación de subte de la Línea A esperaba, renuente a cualquier cambio, la Policía Federal. El problema no era la disrupción de un espacio público, sino la desnudez. Un cuerpo. Muchos cuerpos. Cada una retornó a su lugar para luego gritar en distintos tonos, intensidades y tiempos, una forma de contar todo lo que las mujeres asesinadas ya no podían expresar. Al son de las bombachas y las bufandas volviendo a su lugar correspondiente, los policías se retiraron y durante las demás intervenciones permanecieron expectantes pero alejados.

Después se inició una caminata hacia Tribunales. Pocas miradas de asombro al pasar, nadie cuestionó a las 150 personas que iban juntas por las calles de la Ciudad, se aceptó su existencia o se las ignoró.

La travesía se convirtió en una película de ficción. Una patrulla de la Gendarmería les pisaba los talones pero al llegar a la 9 de Julio se distanciaron. Luego, llegando a Paraná y Lavalle, como un guiño de la violencia que el grupo estaba denunciando, un hombre tiró un puñado de papeles de esos que todos sabemos que sirven, muchas veces, de tapadera para la trata de personas, pero que el Poder Judicial sigue sin cuestionar.

Cada mujer tomó un espacio y lo hizo suyo. “Femicidio es Genocidio» fue la consigna.

“Estrangularla. De uno a quince minutos”.

La performance al frente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resonó con cada foto de celular, con cada golpe de mazo al tambor zurdo y con cada aplauso. Las puertas se cerraron luego de alzar el cartel de “Femicidio es Genocidio” y desde las ventanas sus trabajadores miraban sin inmutarse como quien elude su responsabilidad política y social, porque según el Instituto de Políticas de Género Wanda Taddei, en la Argentina matan a una mujer cada 18 horas.

Un hombre gritó “argentinos, basta de matar a nuestras mujeres”. Una frase que se perdió entre los sollozos y el bullicio de la calle. Una frase que sin acción, pierde sentido y se convierte en cualquier otra cosa que se podría decir en 140 caracteres.

“Quemarla. Ocho minutos”.

Las cámaras de los celulares ocasionales que registraban la escena representaron a la violencia simbólica de tratar a las mujeres como objetos. El zoom a los pechos predominó y las fotos de sus torsos desnudos se viralizaron sin su contenido original. Sus cuerpos no son de ellas, ya no les pertenecen.

Dos horas después, llegaron al tercer lugar, el Congreso de la Nación. Avenida Callao estaba cortada por una movilización y fue quizá el momento más emotivo por la cantidad de personas a las que se interpeló de forma directa. Una señora mayor le preguntó a su hijo: “¿Qué es genocidio?” Y con solo esa pregunta, la transgresión valió la pena. Ella no sabía lo qué significaba, pero con el tiempo entendió que ella ya lo había vivido de una forma u otra. Sus lágrimas al final y su mano sincera a una mujer que no conocía le dieron el cierre a la jornada.

El colectivo no partidario de artistas Fuerza Artística de Choque Comunicativo en plena acción.

“Desangrarla. De tres minutos a ocho horas”.

Parte del “manifiesto” de la F.A.C.C. consiste en reservar su anonimato y no dar entrevistas. Esa medida responde a una decisión de ser considerados una voz plural. Su responsabilidad como artistas que cuestionan, resisten y denuncian, significa que su lenguaje y su voz son su cuerpo; la calle y los edificios, su escenario.

La organización transmitió en vivo a través de Facebook, Twitter y Periscope.

Actualizada 31/05/2017

May 30, 2017 | DDHH

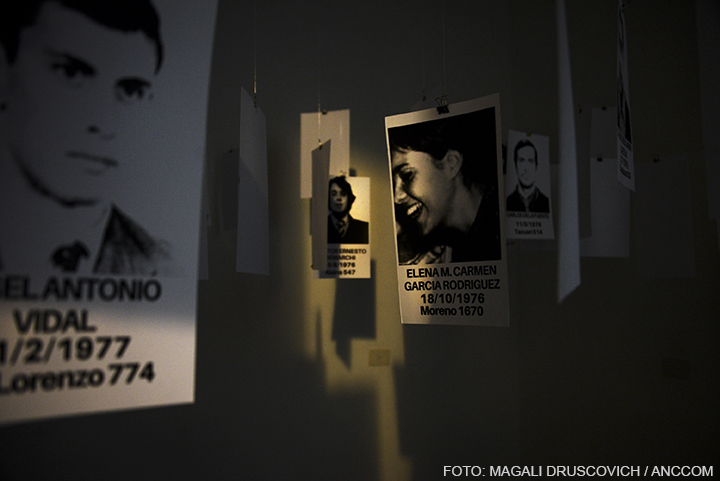

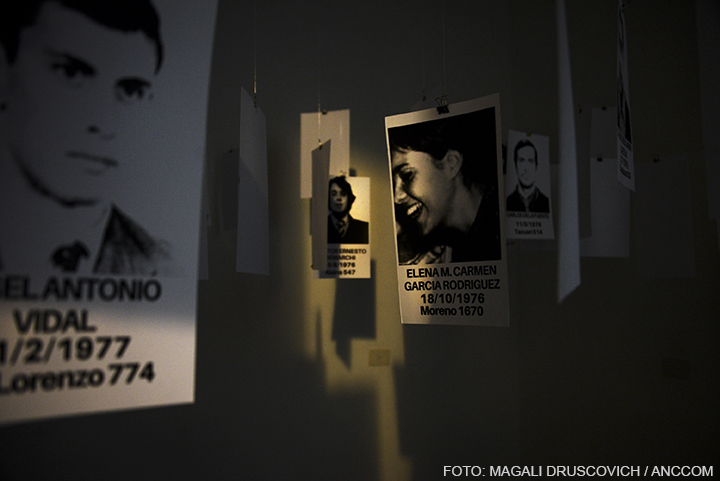

A pesar de la falta de presupuesto, el Sitio de Memoria Virrey Cevallos, ubicado en Monserrat, es uno de los Ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) que lucha por mantener viva la memoria de lo sucedido durante la última dictadura cívico militar y trabaja para promover y defender los derechos humanos. Actualmente el Estado sólo cubre los sueldos de los empleados, los servicios de electricidad, agua y la conexión a Internet. Pero todas las actividades proyectadas se ven limitadas por la falta de recursos.

El ex CCDTyE funcionó entre 1976 y 1983. Se ubica en la calle Virrey Cevallos 630. Dependió del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) y, según testimonios recabados, también operaron en él, integrantes de la Policía Federal y del Ejército. El centro fue recuperado en 2003 y abierto al público en 2009, gracias al accionar de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad, ex detenidos, organismos de derechos humanos, familiares y organizaciones sociales y sindicales. “Aquí se hizo todo”, declara uno de sus trabajadores que prefiere reservar su nombre para resguardar su fuente laboral. “Era una casa abandonada, sin luz, agua, ni nada”, completa. Al día de hoy, aún no cuenta con calefacción. La casa, construida en 1900, sufrió varias reformas por lo que el trabajo de restauración y el rastreo de pruebas es arduo. De los tres pisos que la componen, hasta el momento, sólo pudieron detectarse dónde estaban las celdas, el comedor de los represores, el cuarto de armas, los baños, la cocina y una sala de tortura. Allí, un cartel indica: “`Evitábamos que nuestros hijos vinieran a nuestro cuarto porque temíamos que oyeran los gritos que oíamos nosotros`. Testimonio de un vecino.” Hasta el momento se pudo confirmar que ahí estuvieron detenidas ilegalmente ocho personas, con un máximo de cuatro en simultáneo. Siete de ellas sobrevivientes y un desaparecido. Sus estadías eran cortas y las celdas eran particulares. Aún hoy siguen investigando y recolectando información. En ese sentido, una de las integrantes del equipo comenta: “El trabajo de los medios también es importante para nosotros. Osvaldo Antolín, unos de los detenidos, logró reconocer el espacio gracias a un programa de televisión.”

Las habitaciones de la casa son pequeñas. Una sola está habilitada para realizar actividades donde entran treinta personas como máximo.

“Acá realizamos un trabajo colectivo. Siempre se trabaja mejor así”, dice otro trabajador del Sitio. “Contamos con una mesa conjunta donde participan vecinos y diferentes organizaciones sociales –detalla-. La idea es que esté representado el barrio en las políticas de memoria que se desarrollan acá, pero es difícil porque la gente todavía ve este espacio con cierta reserva, no logra asumirlo como un lugar propio donde puede venir a hacer actividades”.

La participación vecinal es clave tanto en la reconstrucción de la historia del espacio como en la acción para mantenerlo vivo, apropiarlo y extenderlo más allá de las paredes del edificio. En el patio, que funcionaba como garaje, cuelgan los carteles de la muestra 40 años de resistencia realizada por un grupo de serigrafistas chilenos que tendrá su inauguración este mes. “Tenemos pensado hacer algo similar con artistas argentinos para que trabajen sobre lo que queremos cambiar: violencia institucional, pueblos originarios, violencia de género, entre otros temas.”, cuenta entusiasmado uno de los miembros del espacio.

Las actividades que suceden en el ex CCDTyE pueden dividirse en dos grandes ramas: aquellas relacionadas con políticas públicas de memoria donde se llevan a cabo visitas guiadas, encuentros del Programa Jóvenes y Memoria y trabajo particular con las escuelas del barrio. Por otro lado, se montan muestras de arte, se realizan ciclos de cine y encuentros de lectura, entre otras actividades. Durante el carnaval 2017 realizaron una murga con música y comida en la calle y participaron aproximadamente 300 personas. Todo se hizo en conjunto con los vecinos, las organizaciones barriales y sindicales. “Nuestra intención es lograr abrirnos al público, que participen cada vez más personas, desarrollar lazos y visibilizar nuestras actividades”, explican sus trabajadores.

La casa, construida en 1900, sufrió varias reformas por lo que el trabajo de restauración y el rastreo de pruebas es arduo.

Actualmente en Virrey Cevallos se llevan a cabo tres o cuatro actividades artísticas mensuales, sin embargo, el presupuesto actual para ello es nulo. “Es muy difícil proyectar cuando tu presupuesto es cero”, declaran los trabajadores. La problemática económica existe desde el inicio del espacio y no es exclusiva de Virrey Cevallos. A ello hay que sumarle que en el 2014 los ex CCDTyE de la Ciudad de Buenos Aires quedaron bajo la órbita del Estado Nacional y se aprobó el traspaso sin un presupuesto específico para ellos.

“No tenemos una señalética, ni iluminación acorde a lo que es este espacio de memoria”, dicen los trabajadores. Las habitaciones de la casa son pequeñas. Una sola está habilitada para realizar actividades donde entran treinta personas como máximo. La excepción es el segundo piso donde hay una habitación amplia pensada como ‘Salón de Usos Múltiples’ pero que no está habilitada. “El proyecto de obra nunca salió. Sólo logramos colocar las vigas para mantener la estructura y realizar un techado en el transcurso de 2014”, cuenta uno de ellos. Apenas un folleto en la puerta presenta el espacio. “Hemos querido realizar muestras y no pudimos, quisiéramos tener una publicación propia, hay muchas ideas dando vueltas y ni las pensamos.” Muchas cosas del cotidiano se podrían hacer al menos con una caja chica bien administrada, pero no la tenemos. Una estufa, cajas de conservación, compra de libros, por ejemplo, porque por el momento, son todas donaciones”, cuenta otra de las trabajadoras del ex Centro Clandestino.

Actualmente llevan a cabo un minucioso trabajo de investigación y realizan un proyecto de memoria del barrio junto a la Facultad de Sociales de la UBA. “Hay mucha información que estamos tratando de organizar. Quisiéramos contar con un archivo propio del lugar, con una web para consulta, armar un esquema con lo que contamos, un mapa, un catálogo”, explica una de las encargadas.

De los tres pisos que componen la casa, hasta el momento, sólo pudieron detectarse dónde estaban las celdas, el comedor de los represores, el cuarto de armas, los baños, la cocina y una sala de tortura.

“Este lugar ya está convertido en un espacio de resistencia”, declaran. Si bien, explica, nunca contaron con suficiente presupuesto a lo largo de su existencia como sitio de memoria, “lo que cambia es fundamentalmente la decisión política. En el otro gobierno no había presupuesto pero había una decisión de generar recurso. Ahora la política es que no haya presupuesto y eso es un cambio fundamental”, dice. Muchas de las actividades se llevan a cabo vaquita mediante, cuentan. Proyectan en función de lo que creen que podrán llegar a cumplir. “Nuestro propósito es no pasar frío en invierno. Cuando tenés las necesidades básicas cubiertas, es mucho más fácil poder seguir hacia adelante”, agrega esperanzado otro de los trabajadores. Frente al actual discurso negacionista del gobierno, los trabajadores del sitio de la memoria responden con acciones: “Salimos a pegar carteles, salimos a explicar”. Mientras los vecinos se acercan para acompañar, ellos refuerzan su compromiso con el lugar: “A nosotros nos sirve como una herramienta para desentrañar conceptos muy arraigados en el sentido común, como, por ejemplo, por qué no fue una guerra o qué significa que se hable de 30 mil y no de 9 mil detenidos-desaparecidos. En cada actividad, se aclara la situación del espacio y nuestra lucha”, cuentan.

Su mayor objetivo es poder traspasar el sitio como un espacio que recupera y sostiene la memoria del horror, para transformarse en un lugar donde además se construye futuro: “Este es un espacio recuperado por la gente. Ahora queremos que la gente se meta de nuevo. Que se hagan cargo, que sientan que los que van a defender sus lugares son ellos”, señala un miembro del espacio.

Hasta hoy han realizado sus prácticas, estudiantes de las carreras de Trabajo Social y de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Sociales de la UBA. La proyección es poder contar con un intercambio fluido y constante con estudiantes universitarios, ya que consideran necesario que los jóvenes tomen contacto con sitios de memoria, sobretodo en un contexto de lucha social contra las políticas del olvido. “Queremos sumar cada vez más actividades, que vengan nuevas personas y se amplíe el público participante”, agrega. “Nuestro deber y deseo es pensar en lo que va hacia adelante”, explica su compañero, con las manos juntas y los brazos extendidos hacia el futuro.

Actualmente en Virrey Cevallos se llevan a cabo tres o cuatro actividades artísticas mensuales, sin embargo, el presupuesto actual para ello es nulo.

El centro fue recuperado en 2003 y abierto al público en 2009, gracias al accionar de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad, ex detenidos, organismos de derechos humanos, familiares y organizaciones sociales y sindicales.

Actualizada 30/05/2017

May 30, 2017 | Culturas

Villa Crespo es un barrio de movimientos artísticos intensos: aloja teatros, salas de ensayo y centros culturales varios. Casi en la esquina de Scalabrini Ortiz y Camargo se encuentra Moscú Teatro: una puerta roja con escaleras verdes que conducen a una recepción que da a un telón, telón que da a una sala, sala que es escenario de diversidad de clases y obras de teatro.

El mundo que somos es una propuesta montada y dirigida por Lisandro Penelas, director, actor y profesor. El disparador para encarar el trabajo fue Augusto Boal, teatrista brasileño, quien desarrolló la concepción del Teatro del Oprimido. Propone que los participantes reflexionen sobre las relaciones de poder, mediante la exploración y representación de historias entre opresores y oprimidos. Boal afirma que busca “transformar al espectador en ‘espect-actor’, protagonista de la acción dramática, sujeto creador, estimulándolo a reflexionar sobre su pasado, modificar la realidad en el presente y crear su futuro. El espectador ve, asiste, mientras que el espect-actor ve y actúa, ve para actuar en la escena y en la vida”. Boal buscó subvertir las convenciones que reglamentaban la representación escénica a comienzos de los años 60’, explorando el teatro como vía de transformación y liberación social, en un contexto histórico marcado por los grandes movimientos revolucionarios de América Latina. Durante esos años, en Brasil, Boal vivió el golpe militar de 1964, la represión política y su propia experiencia de secuestro, encarcelamiento y tortura, que finalizó con su exilio en Argentina en el año 1971.

«En la obra hay algunas escenas donde se le hacen preguntas al público. No para que conteste, pero sí para que en ese momento se sienta incorporado y entonces, él mismo se haga esa pregunta», dice Julieta Eva Carunchio (actriz),

La puesta El mundo que somos nace como una creación colectiva de un grupo de actores que crearon dramatizaciones a partir del análisis y la discusión de notas periodísticas publicadas por distintos diarios durante 2016, una forma de trabajo vinculada al Teatro Periodístico, una modalidad, dentro de la vertiente. A partir de esos materiales, construyeron una secuencia dinámica de escenas, donde el espectador puede sumergirse y también ser parte. Son escenas que ponen en juego miradas respecto a conflictos políticos y sociales. La violencia, la discriminación, la marginalidad, la pobreza, la desigualdad de géneros, la clausura de espacios culturales y el negocio de la industria farmacéutica, son algunos de los temas que aborda la obra con la acidez de un humor que incomoda y cuestiona, frente a lo más aterrador.

Se trata de una fusión de varios conceptos, como la política, la militancia y la democratización en el acceso a la cultura, con el teatro como soporte artístico. El mundo que somos recupera la escena como un catalizador social y el diálogo, como un principio de inclusión, poniendo en primer plano al mundo construido colectivamente. Una pieza teatral que no resuelve, sino que abre el panorama a nuevas miradas y acciones.

La violencia, la discriminación, la marginalidad, la desigualdad de géneros, el negocio de la industria farmacéutica, son algunos de los temas que aborda la obra.

¿Cómo fue el proceso de trabajo de la obra con los actores?

Lisandro Penelas (director): Es un grupo de teatro que funciona desde hace cuatro o cinco años en la escuela Moscú Teatro. Tiene una fuerte impronta social y política. Varios militan. Ya sea en agrupaciones partidarias o sociales, pero la mayoría está vinculada con ese universo. Para el momento de arrancar un proceso de creación me parecía que había algo que al grupo le iba a venir bien. Por eso busqué poder construir un material que abordara ese espacio que ellos tenían tan propio, que les era personal y traían de afuera. A partir de eso les propuse trabajar con Augusto Boal. Leímos El Teatro del Oprimido y también hay otro libro que trabajé: 200 juegos para actores y no actores, del mismo autor. Profundizamos ejercicios de esos libros y también vimos documentales y leímos notas sobre Boal. Ya habíamos trabajado con Brecht. Para ellos había sido una instancia muy enriquecedora, algo de ese universo les había atraído. Entonces se me vino este material…

¿Qué fue lo que los impulsó a tomar a Boal como disparador?

L.P.: En su libro, Boal hace un racconto de la historia del teatro y en esencia, dice que el planteo aristotélico y el teatro clásico, apuntan a cierta catarsis que tiene que hacer el espectador sobre la obra. Hay una dimensión emocional, que le permite al espectador sentir cierta identificación con el personaje protagonista. Brecht quiso dar con eso también, pero con cierto distanciamiento. En sus obras, cuando el espectador está por emocionarse pone algún elemento disonante, así no se termina de emocionar y entonces puede reflexionar acerca de esa experiencia que está viviendo. Boal dice que eso está bueno, pero que no alcanza con que el espectador reflexione, sino que tiene que hacer cosas concretas. El objetivo es generar conciencia y más posibilidad de acción. Nosotros tomamos eso por alguien que pensó al teatro y la política de forma unida. Boal vivió mucho en Argentina, entonces también es bastante local en su impronta y forma de trabajar. Generó dinámicas que hoy se aplican en contextos que no son tan teatrales, sino en trabajos sociales, con ciertas problemáticas concretas, donde se registran situaciones de violencia, como, por ejemplo, las cárceles. También se trata de generar situaciones de debate en contextos públicos en donde hay actores que están representando personajes, pero que no se develan como tales. Entonces en un subte o en un bar surge cierta situación o comentario que termina generando una instancia de reflexión, que obliga a aquellos otros que son espectadores (que no saben que están siendo parte de una representación) a tomar decisiones, pensar, opinar o expresarse de otras formas, entre tantas dinámicas de intervención. Es como si yo te dijese que alguien en un bar insulta a otro o trata mal a una mujer y otro de otra mesa se levanta en complicidad diciendo: “Ey, querido, no podés tratar mal a esta chica…” Se genera una situación que parte de un momento teatral, pero que en realidad suscita una reacción y acción determinada.

Paula Mesonero (actriz): Por eso, nosotros buscamos en la realidad noticias que nos movilizaran y a partir de ahí hicimos dramaturgia, las fuimos elaborando. Boal nos sirvió para pensar la socialización del teatro, tomarlo como herramienta social, pensado en un tono participativo. Por esa razón la obra es a la gorra. Probamos primero en ser público y participar con los actores, para ver cómo podía ser la participación de quienes asistían a ver la obra, ya que estamos rompiendo con la cuarta pared.

La puesta nace como una creación colectiva de un grupo de actores que crearon dramatizaciones a partir del análisis y la discusión de notas periodísticas publicadas por distintos diarios durante 2016.

Además de Boal y las noticias, ¿tuvieron algún otro disparador?

L.P.: Hubo tres disparadores grandes: Boal, las noticias de los diarios y una búsqueda estética. Tomamos ciertas referencias que nos sirvieron para ir construyendo, como por ejemplo, los Monty Python. No sólo ellos, sino herederos de ellos, como Cha Cha Cha o como es actualmente Capusotto: cierto humor que apela al absurdo y con algo de lo social y político entremezclado.

Boal habla de un espectador activo. De una transformación social, ¿cómo ven esta posibilidad en el teatro?

Julieta Carunchio (actriz): En la obra hay algunas escenas donde se le hacen preguntas al público. No para que conteste, pero sí para que en ese momento se sienta incorporado y entonces, él mismo se haga esa pregunta. Nosotros entendemos al teatro como una herramienta de comunicación. Por eso partimos de noticias, para poder darle una vuelta y poder comunicarlo de otra manera. El espectador no es un simple recipiente que recibe lo que estamos haciendo, sino que también es parte de lo que estamos haciendo. Y queremos que se vaya pensando y sintiendo y siendo parte de todo lo que fuimos elaborando. Y fue en ese punto donde nos detuvimos, en que ninguna de las escenas sea una bajada de línea, sino que sea una pregunta que se transmita.

Adriana Krasinsky (actriz): Trabajamos con una pregunta inicial: “¿Qué nos impacta de la vida cotidiana?”. Y todo el año pasado había mucho en lo social que nos convocaba y no entendíamos cómo podía estar pasando. Por ejemplo, hacíamos escenas que hablaban del Ministerio de la Felicidad y ya eso solo era tan gracioso como triste. Al mismo tiempo era real. Nos era absurdo pensar, como dice el dicho, que la realidad supera la ficción. Son momentos donde te cambian de trabajo o lo perdés y ves a diario situaciones que no podés creer. Nosotros en estas escenas ponemos a jugar todo eso. Empezó como un trabajo muy propio y después en el grupo tuvimos que debatir, qué elegir entre todo lo que pasa. Boal nos permitió pensar lo cotidiano. Desde que empezamos este proceso hubo mucho debate y pudimos construir algo que sea propio con todo lo complejo que es lo colectivo.

«El objetivo es generar conciencia y más posibilidad de acción. Nosotros tomamos eso por alguien que pensó al teatro y la política de forma unida», comenta Lisandro Penelas, director de la obra.

¿Cómo es hacer teatro en la situación política actual?

Guadalupe Pullol (actriz): Estaba el modo particular de cómo comunicar cada tema. Desde el inicio enunciamos que somos actores que estamos actuando. Entonces está el conflicto entre los actores y la realidad que vamos viviendo.

L.P.: Toda actividad cultural no deja de ser una actividad política que genera movimiento. Para mí el teatro es un espacio de transformación. Hay ciertas premisas teatrales, como por ejemplo, si salís igual que como entraste, algo no terminó de pasar en ese momento. Y eso se aplica a todo y en ese punto me permito y me gusta hacer una obra de teatro donde la transformación pase por algo emocional. No creo en las ideas claras, ni en tener un mensaje que dar. En ningún aspecto creo en un mensaje político o humano. Sería algo muy pretencioso decir que yo tengo algo para decir al respecto. Lo que puedo dar, es una mirada del mundo. Y eso es para mí lo más difícil, pero rico de encontrar. Puede ser sobre un aspecto más humano, social, espiritual o político. Por eso hay algo de eso en el nombre de la obra. Algo inclusivo en el mundo que somos. Nosotros mismos, al hacer la obra, somos el mundo, no estamos por afuera para decirles a otros, lo que el mundo es. Nosotros somos esta parte también. Tratamos de no serlo y nos permitimos reírnos de nosotros. En esencia, creo que el teatro no es un espacio donde tener las cosas claras, sino de hacerse más preguntas. En este caso la obra es una mirada muy personal y al mismo tiempo es colectiva.

Juan Pablo Cicilio (actor): Lo vemos como una forma de resistencia. Estamos tratando de resaltar la miseria humana, lo que no nos gusta. El mundo del que formamos parte.

María Daniela Cohen (actriz): Creemos que estamos en un momento de coyuntura social muy complicado en lo cultural y político. Creemos que el arte es un arma de transformación social. ¿Qué hacemos en relación al dolor? Creemos que hoy lo más importante es crear desde el lugar que uno quiera, pueda y más le represente.

¿De qué manera abordan la complejidad que implica el ser humano?

L.P.: Se trata de desenmascarar y de dar cuenta de algunas problemáticas naturalizadas, que no lo son y desde ese punto humanizarlas. Tratar de poner la lupa sobre ciertas situaciones. Como dice Gabo Ferro: “La humanidad es un sueño inalcanzable”. Humanizar en la mejor acepción del término. La humanidad también podría ser el que tira bombas nucleares. Entonces hay algo de ver el costado negro para repensar y decir: “Hay otro costado que no es este, qué hacemos con esto, como nos reencontramos con ese otro costado”. En definitiva, el actor trabaja con su humanidad.

¿Qué lugar ocupa el humor en El mundo que somos?

L.P: Se trata de transitar la angustia de lo que está expuesto, tratando de reírse de eso también. Por ejemplo, dentro de la obra, en “Spaf”, una de las escenas, se comienza dentro de un spa con un grupo de fascistas que tiran tiros a lesbianas, que luego terminan matando a todos. Entonces, puede pasar que de la incomodidad uno se ría, pero al mismo tiempo, no quiere reírse de eso. La ironía y la comicidad se construyen a partir de redoblar la apuesta. Si llegamos hasta este límite es trágico, si redoblamos la apuesta, terminamos riéndonos y a la vez sigue siendo trágico. Algo de eso pasa en la obra. También es hacerse cargo de algo miserable dentro de la sociedad.

Viernes a las 23. A la gorra. Moscú Teatro: Camargo 506, CABA.

Actualizada 30/05/17

May 25, 2017 | Comunidad

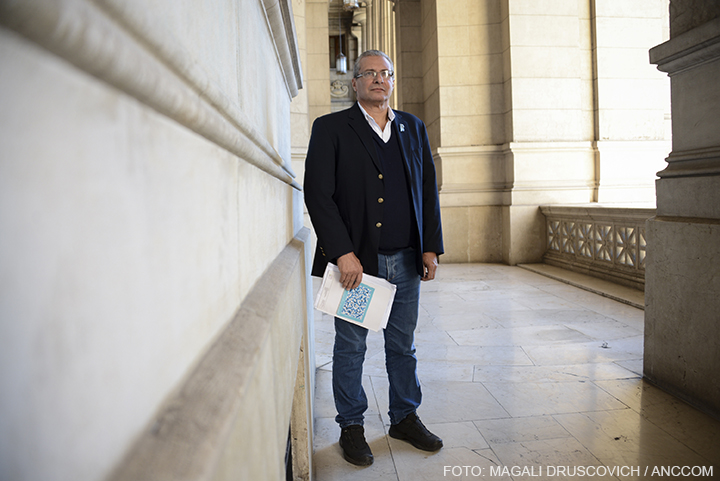

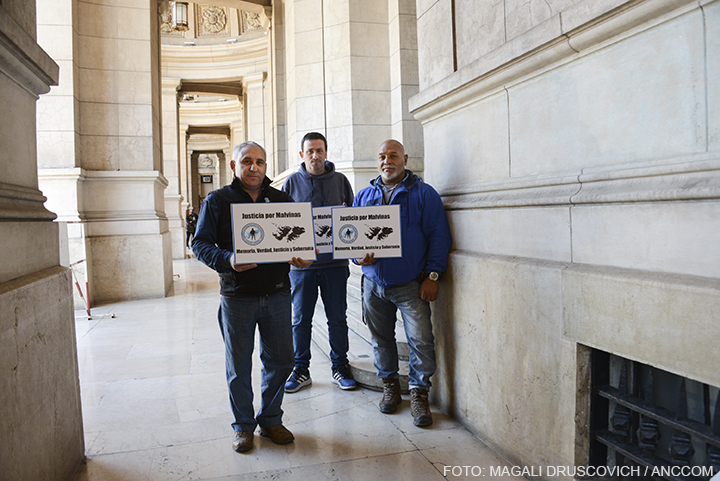

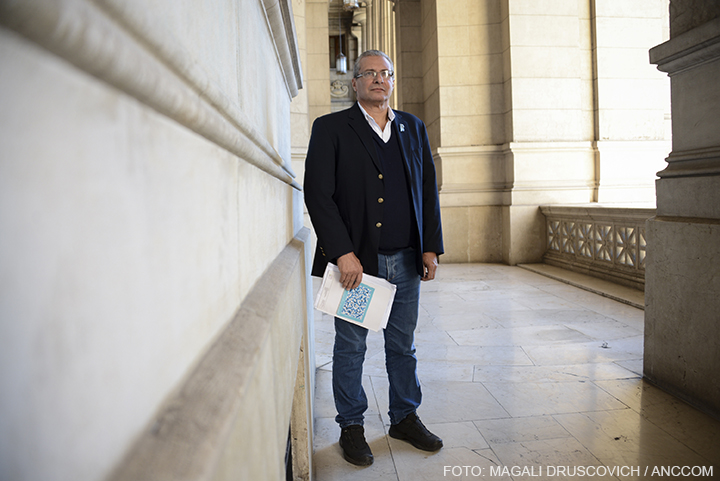

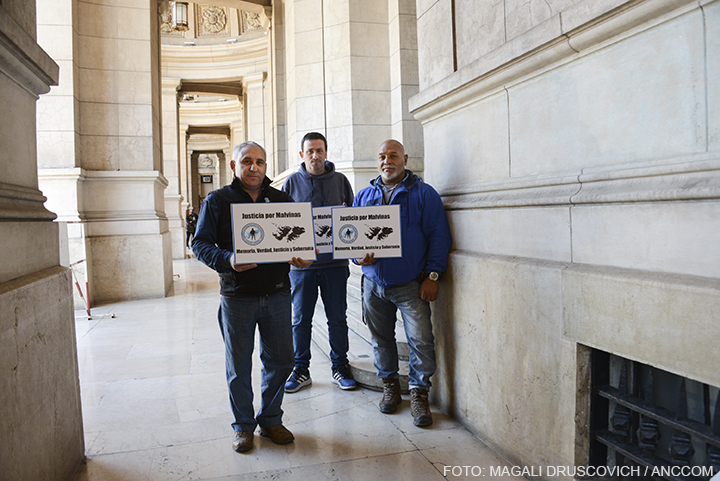

El Centro de Ex Combatientes de La Plata lanzó este martes frente a Tribunales la campaña “Justicia por Malvinas”, donde denunciaron que las causas por los crímenes de lesa humanidad, cometidos contra los soldados durante la guerra por sus superiores del Ejército, a diez años de iniciadas no avanzan en el Poder Judicial. Los militares acusados aún permanecen en libertad y ninguno fue llamado a declarar. En el acto estuvieron presentes distintas agrupaciones de ex combatientes, representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Taty Almeida en representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, representantes de H.I.J.O.S, del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA) y de la CONADEP, entre otros.

Los ex combatientes enarbolaron sus banderas ante las escalinatas de la calle Talcahuano del Palacio de Tribunales; uno de ellos desplegó una tela revestida de una mezcla de turba y pasto, sobre la cual dispuso un uniforme de soldado, cuyos puños y botamangas ató a unas estacas de madera. “Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti, me dirijo a usted a fin de anoticiarlo del lanzamiento de la campaña ‘Justicia por Malvinas’, que tendrá lugar en el día de la fecha –anunció con un megáfono Mario Volpe, presidente del Centro de Ex Combatientes de La Plata-. Este año las causas por torturas cometidas por oficiales y suboficiales en perjuicio de los soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas cumplen diez años. El punto final está operando por el paso del tiempo y eso es una decisión político institucional”.

Los ex combatientes enarbolaron sus banderas ante las escalinatas de la calle Talcahuano del Palacio de Tribunales.

En diálogo con ANCCOM, Volpe explicó que a 35 años de la guerra de Malvinas reclaman “justicia por los delitos de lesa humanidad, por los enterramientos, por estaqueamientos y asesinatos de soldados ocurridos en Malvinas”. Volpe es ex combatiente y cuando habla de sus compañeros los ojos se le ponen vidriosos: “Todavía, después de diez años de iniciadas las causas, a pesar de 123 denuncias, a pesar de que están implicados más de 185 militares, a pesar de que en 2015 se hizo una desclasificación de los archivos secretos y de que las pruebas son contundentes, no hay una sola indagatoria –explicó-. Las prácticas de tortura que se llevaron a cabo durante la dictadura en el continente fueron las que, adaptadas a Malvinas, sufrieron muchos soldados”. Volpe señaló a un grupo que se fotografiaba ante banderas con las islas dibujadas y agregó: “Hoy acá están soldados que han sido torturados, golpeados, que han sido maltratados por pedir comida y también hay soldados que por la sola condición de ser judíos fueron torturados”.

“Yo estuve así, a mí también me estaquearon”, dijo el ex conscripto Pedro Benítez tras señalar la figura que armaron con la tela, las estacas y el uniforme. Benítez era soldado en el Regimiento 3 de La Tablada. Con sólo 18 años y un mes de instrucción fue a la guerra. Un día frío en las islas, un superior lo acusó de haber robado comida. El jefe de sección era el sargento primero Meza, y el jefe de Grupo era el cabo Arce. Cuando Meza se enteró del supuesto robo de alimentos, mandó a Arce a estaquear al soldado. La metodología consistía en dejarlo crucificado a la intemperie y sin comer varios días. Benítez asegura que lo castigaron sin motivo: “Me culparon por una comida que yo no afané –señaló-. Después pasaron los años y vino el soldado que la robó a pedirme perdón. Y yo lo perdoné, porque todos teníamos hambre”. Luego se refirió a cómo se manejaban sus superiores en las islas: “Cuando llegaban las encomiendas para cualquier soldado, antes lo hacían pasar por el pozo de mi jefe y él se afanaba lo que quería. Nos trataban de ladrones a nosotros pero los ladrones eran ellos”.

“Hoy acá están soldados que han sido torturados, golpeados, que han sido maltratados por pedir comida y también hay soldados que por la sola condición de ser judíos fueron torturados”, dijo Volpe.

Al terminar la guerra Benítez volvió con “pie y mano de trinchera” (por el continuo contacto con el agua y el frío), con anemia y con 40 kilos menos de los 80 con los que llegó a Malvinas. “Estaba más para el cajón que para otra cosa –contó- . Me llevaron a Campo de Mayo y estuve ahí ocho meses internado y después en el Hospital Central otro mes más”. No se animó a contar lo que había sucedido en Malvinas hasta mucho tiempo después: “A la denuncia no la quería hacer porque siempre tuve miedo que los militares volvieran y que me hicieran desaparecer –dijo-. Mi mamá tampoco quería que cuente nada”.

Finalmente en 2007 pudo hacer la denuncia. “En aquel momento en el CECIM de La Plata me animaron para que declare –relató-. Y dije que sí, mientras fuera seguro, porque yo ya tenía a mis hijos. Me dijeron que no me hiciera problema, que no iba a pasar nada, ni desaparecer ni nada de eso, y así empecé a declarar a los Derechos Humanos por mi estaqueamiento en Malvinas”. El juicio de Benítez es uno de los tantos que hoy continúan parados y por los cuales reclama junto a sus compañeros. El sargento Meza murió impune hace poco tiempo y el cabo Arce, su torturador, aún está vivo, libre, y trabajando para una empresa de seguridad.

En el acto estuvieron presentes distintas agrupaciones de ex combatientes, representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Taty Almeida en representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otros.

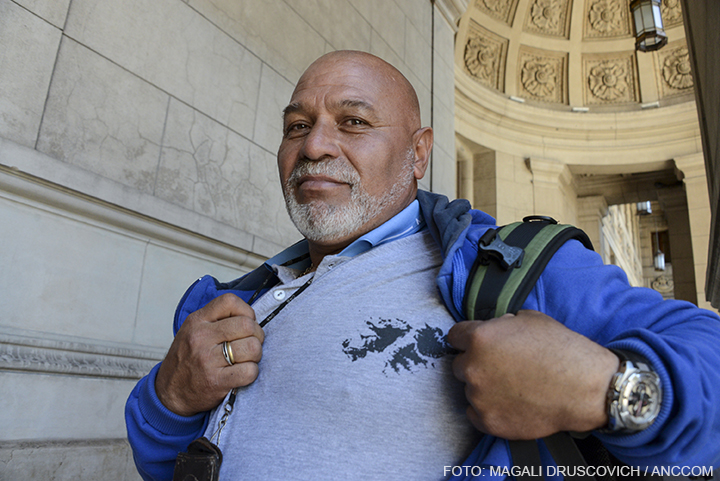

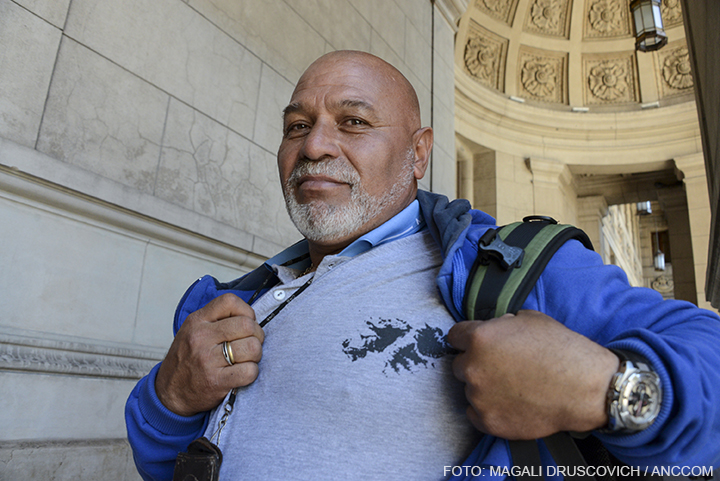

Por suerte para Benítez, emocionado al contar su historia, a su lado tenía a Silvio Katz, que cada tanto lo hizo reír con algún chiste. Katz también fue conscripto, pero a diferencia de su compañero, estaba a tan solo 15 días de irse de baja. Fue a la guerra con 19 años. “Tuve la desgracia además de ser un soldado tan joven, de ser judío y de tener un superior nazi que me torturó los 70 días que me tocó estar en la isla”, relató Katz. En su caso el torturador fue Eduardo Sergio Flores Ardoino. Según el testimonio del ex combatiente, Ardoino tenía la metodología de torturar a cuatro o cinco soldados por día, pero siempre entre esos cuatro o cinco estaba Katz, “su judío”. Las torturas eran de todo tipo: “Desde la tortura psicológica de despertarme todos los días y decirme que era un judío de mierda –señaló a ANCCOM-, hasta la tortura física que consistía en estaqueos y en, por ejemplo, meterme en el agua congelada las manos y la cabeza”.

Al igual que para Benítez, para Katz fue complicado hablar de lo que le había sucedido una vez que volvió de la guerra. Recién en 2009 pudo sumar su denuncia a la de los demás colimbas torturados. Aún hoy, al igual que los demás denunciantes, no recibió ningún tipo de respuesta. Menos, justicia. “Hace 10 años que lo estoy denunciando y desde que empezó la causa mi nombre sale en todos lados, he estado en programas de radio y televisión, he hecho notas, etc, pero el señor no aparece, no da la cara. Está libre”.

El juicio de Benítez es uno de los tantos que hoy continúan parados y por los cuales reclama junto a sus compañeros.

Del cuello de Katz cuelga una cadenita con tres dijes: el escudo de River, las Islas Malvinas y la Estrella de David. “Cuando veo en reuniones de ex combatientes que ponen medallas yo digo que no voy a usar mi medalla en tanto y en cuanto no se la saquen a él – dijo refiriéndose a Ardoino-. Si él tiene una medalla como héroe de guerra yo a la mía no la pienso usar”.

“Que lo que te hicieron no sea en vano”, salió entonces en su auxilio Benítez. Concluyó Katz: “Nosotros los queremos enjuiciar pero vemos que el gobierno los quiere beneficiar. Si creen que nos vamos a cansar están equivocados, no vamos a parar hasta que se haga justicia”.

El Centro de Ex Combatientes de La Plata lanzó este martes frente a Tribunales la campaña “Justicia por Malvinas”, donde denunciaron que las causas por los crímenes de lesa humanidad.

Actualizada 25/05/2017

May 25, 2017 | Comunidad

Al grito de “con un pueblo que camina para adelante y un gobierno que camina para atrás”, estudiantes, docentes y familias reclamaron una respuesta institucional ante el acoso policial a jóvenes secundarios y repudiaron la seguidilla de casos que se intensificaron desde abril de este año con hechos de represión y presencia de fuerzas de seguridad en establecimientos educativos.

“Si no querés que te pasen estas cosas no andes con ese pin”, amenazó un policía de civil a un estudiante de primer año de la Escuela Carlos Pellegrini al que había detenido en Callao y Córdoba para pedir documentos. El pin del chico era un escudo del Partido Comunista. El episodio aceleró los tiempos de la protesta que ayer finalmente protagonizaron los centros de estudiantes secundarios con el respaldo de docentes y madres y padres. Todos repitieron la misma consigna: “No al acoso policial”.

A las 14:30 los secundarios empezaron a amontonarse. Córdoba y Callao. Fue el lugar de encuentro donde alumnos de las escuelas Pellegrini, Antonio Mentruy (ENAM), Esnaola, Mariano Acosta, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Normal 1, Liceo 9, entre otros, eligieron para decirle que no a la represión. Ya son 35 los casos registrados de acoso policial hacia menores de edad de escuelas públicas de la Ciudad y el Conurbano, según el relevamiento de padres y estudiantes.

A las 14:30 los secundarios empezaron a amontonarse en Córdoba y Callao para repudiar el acoso policial.

La mayoría de los estudiantes que ayer cortaron una de las esquinas principales de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por sus derechos no llegan a los 18 años. La movilización callejera también tendrá una secuencia en la Justicia: en los próximos días los centros de estudiantes tienen previsto formalizar una denuncia para que se tomen medidas sobre el tema.

Los casos de mayor violencia se registraron en escuelas de la Provincia. Los estudiantes de la Escuela Media número 1 de Berisso se habían movilizado para reclamar mejoras edilicias, y mientras esperaban afuera de la sede municipal un grupo de policías se les tiró encima con violencia. Varios jóvenes resultaron heridos. La semana pasada la fuerza policial ingresó a la ENAM y realizó disparos de balas de goma luego de perseguir a dos alumnos hasta el interior del establecimento con el argumento de que “tenían un arma”.

La fuerzas policiales de la Ciudad no se quedan atrás. Un alumno del Liceo 9, de la zona de Belgrano, pasó doce horas dentro del Instituto de Menores “donde lo metieron adentro de una celda, lo hicieron bañarse, sacarse la ropa”, según afirmó Nahuel D’Angelo, presidente del centro de estudiantes de esta institución, en diálogo con ANCCOM.

El método de ingreso a las escuelas públicas por parte de las fuerzas policiales es siempre igual: sin orden judicial. Según Carolina, madre de dos estudiantes que ayer se sumó a la marcha, la policía está llevando a cabo “una especie de inteligencia” dado que se han creado sumarios sobre los menores. “Fuimos cinco padres y pedimos los expedientes, algunos chicos estaban marcados con un círculo. Nos preocupamos”, le contó a esta agencia.

“Buscan disciplinar a todo aquel que levanta una voz distinta”, razonó Sebastián, alumno del Pellegrini, en diálogo con ANCCOM. Las columnas de estudiantes comenzaban a dispersarse. Los instructivos contra el abuso policial y con recomendaciones sobre qué hacer en caso de una detención pasaban de mano en mano.

Los estudiantes se proclamaron bajo la consigna «Basta de persecución».

Actualizada 25/05/2017