Jun 9, 2017 | Géneros

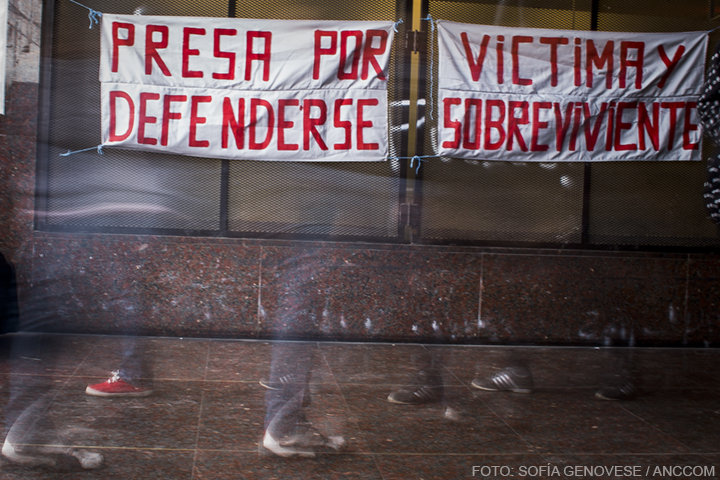

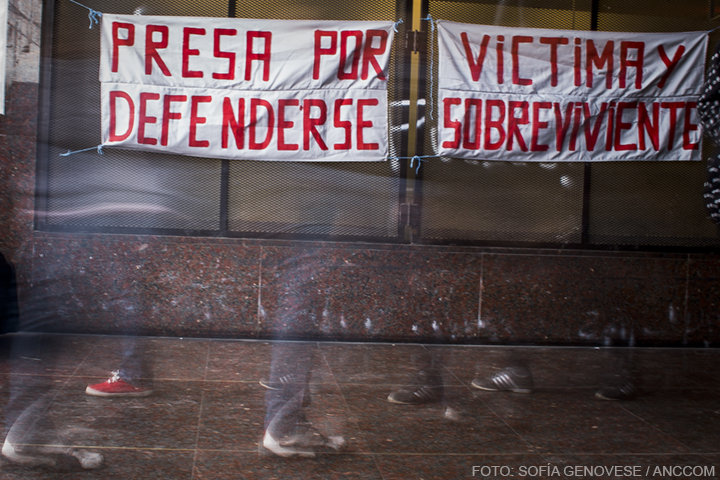

Cientos de personas se manifestaron ayer frente a la Cámara de Apelaciones de San Martín para reclamar la liberación de Eva Analía Dejesús -Higui-, presa desde octubre de 2016 por defenderse con un cuchillo de un intento de “violación correctiva” propiciado por un grupo de varones, en la que uno de ellos resultó muerto.

Varias organizaciones sociales, de género y de diversidad se hicieron presentes en la jornada en protesta por lo que consideran un caso paradigmático en el que se evidencia un Poder Judicial “machista y patriarcal”.

Carla Gómez, de Defensorías de Género, opina: “Es una decisión política que Higui esté presa. Nosotres decimos que es una presa política del patriarcado porque hay antecedentes en los que un carnicero y un médico que asesinaron a los ladrones que los atacaron esperaron libres su sentencia”, en relación a que en 2016 Daniel Oyarzún, carnicero, atropelló y mató a un hombre que intentó asaltarlo, el mismo año en que el cirujano Lino Villar Cataldo (cuya causa fue tomada por el Juzgado de San Martín, el mismo en el que hoy se encuentra la causa de Higui) mató de cuatro tiros a un ladrón. Ambos fueron beneficiados con la excarcelación extraordinaria y esperaron el juicio en libertad. A Higui, en cambio, ya le negaron la excarcelación extraordinaria en la Cámara de Garantías y por eso su defensora, María Raquel Hermida Leyenda, apeló ayer a la Cámara de Apelaciones en la sala N°1 de San Martín.

Desde la Defensoría de Género opinan que es una decisión política que Higui esté presa. En la foto, Susana Reales, madre de Higui.

Hermida Leyenda declaró que en esa audiencia presentaron el pedido de excarcelación extraordinaria, dado que cuando intervino en el caso, había un gran faltante de pruebas y solo se tomó en consideración el relato de los atacantes de Higui. En lo que va del proceso de investigación, han logrado reunir una serie de pericias que antes eran inexistentes: “Esta audiencia tiene que versar sobre las circunstancias de los hechos y por las condiciones particulares de Higui. En este sentido, contamos con una pericia psicológica -que estuvo a cargo de la licenciada Alicia Castro-, la primera parte de la pericia psiquiátrica elaborada por el doctor Enrique Stola y a esto se incorpora también la prueba de la ropa de Higui, y un conjunto de testimoniales que están pedidas para terminar el proceso”, explicó.

En lo que respecta a la resolución que se tomará luego de la audiencia, la defensa se expresó sosteniendo que deberían liberarla de inmediato, ya que el sistema judicial busca que los y las procesadas “esperen el juicio en libertad”. La resolución, se estima, puede llegar a tardar una semana aproximadamente. Para Hermida no hay factores por los cuales la Cámara rechace nuevamente esta apelación: “Higui no presenta peligro de fuga, ni problema alguno para obstruir la justicia. Mi pregunta es ¿qué peligro de fuga puede representar una chica sin dinero, que además, cuenta solo con una bicicleta? Por otra parte, ¿de qué manera creen que Higui puede llegar a obstruir a la justicia si cuenta con título primario y carece de respaldo económico de cualquier tipo?”, aseguró la abogada.

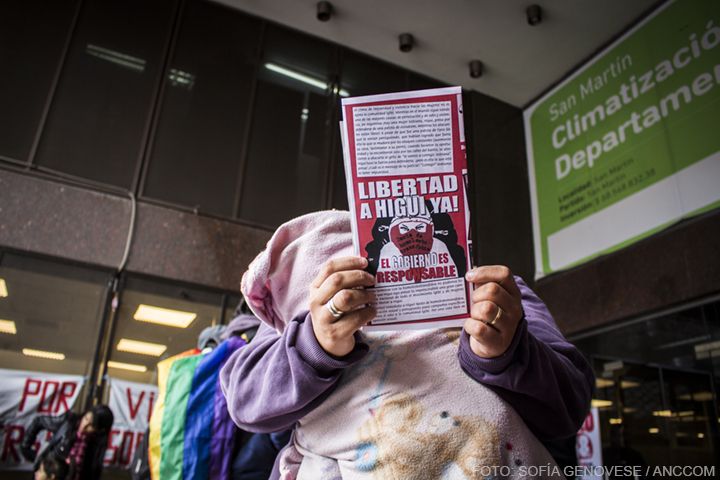

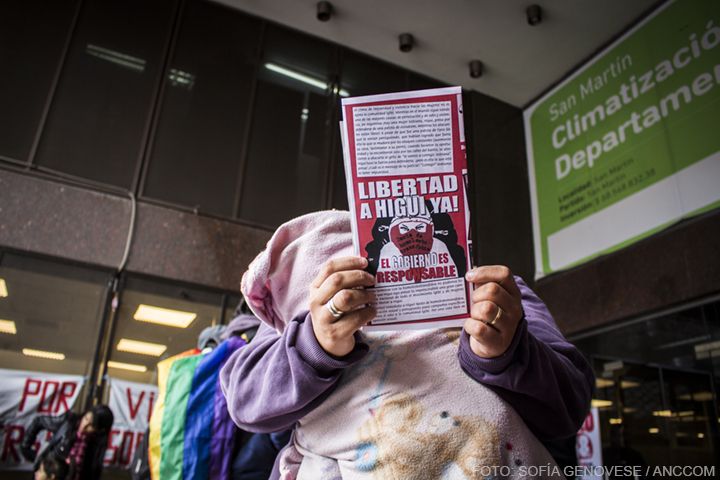

Uno de los panfletos que se repartieron ayer, frente a la Cámara de Apelaciones de San Martín, donde se reclamó para la liberación de Eva Analía Dejesús -Higui.

En caso de que la resolución judicial sea a favor de la excarcelación, Higui cumpliría con los requisitos solicitados para cualquier persona que se encuentra excarcelada. Es decir, deberá presentarse una vez por semana en la comisaría, una vez al mes ante el juzgado, hacerse presente cada vez que sea requerido mediante notificación judicial, permanecer en un mismo domicilio, no modificar sus conductas, no consumir alcohol y, por último, no dar notas a los medios sobre la causa.

Si por el contrario, la Cámara de Apelaciones rechaza el pedido de excarcelación, el camino legal que le queda a la defensa consta de dos instancias más: “Queremos que Higui, como todas las mujeres, tengamos los mismos derechos y tratamientos, como el del carnicero o el cirujano, en lo que a legítima defensa se refiere. Si llegan a rechazar la excarcelación recurriremos al Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires donde presentaremos una nueva apelación -ésta sería la tercera instancia -.Por otra parte, hay otro expediente titulado “Incidente”, que tramita -ante el Juzgado de Garantías N° 6 de San Martín- la atenuación de la coerción, equivalente a la prisión domiciliaria. Es decir, la persona continúa detenida pero en su casa. Creemos que sería injusto no sólo porque coarta las libertades individuales, sino porque evidenciaría una clara diferencia entre mujeres y hombres”, afirmó Hermida Leyenda.

Varias organizaciones sociales, de género y de diversidad se hicieron presentes en la jornada de protesta.

La abogada, en declaraciones posteriores a la audiencia, declaró: “Fue una charla más que una audiencia. Los jueces indagaron, sobre todo, en los motivos por los cuales la investigación no había avanzado y se atrasaron las pericias, elles tenían muy en claro que las declaraciones del testigo eran irrisorias, decían que la víctima se había levantado después de dos puñaladas”.

El reclamo de la familia se enfoca en cuestionar Poder Judicial que defiende el derecho a legítima defensa cuando ésta involucra el derecho a propiedad privada pero no cuando existe una amenaza al propio cuerpo, más aún tratándose del cuerpo de una persona que no cuenta con privilegios de clase ni de género.

Higui está presa desde octubre de 2016 por defenderse con un cuchillo de un intento de “violación correctiva” propiciado por un grupo de varones, en la que uno de ellos resultó muerto.

Azucena Díaz, hermana de “Higui”, encabeza desde hace meses el reclamo por su libertad y enfatizó: “Tenemos muy claro que Higui está presa por ser pobre, lesbiana y mujer. Sabemos que ella está esperanzada en salir en libertad en estos días. Esperamos que este deseo se haga realidad”. Además, Azucena contó que Higui está muy bien de ánimo a pesar de la situación ya que “por lo menos le dejan jugar a la pelota y eso a ella le gusta mucho”.

Higui cumplió antes de ayer 43 años, se encuentra hoy en la Unidad Penal número 51 de La Plata, más popularmente conocida como “Magdalena”, había sido trasladada allí el 1º de junio de este año desde la comisaría segunda de San Miguel, lugar en el que se encontraba detenida desde el momento en que fue atacada. La carátula de la causa bajo la cual se la acusa es homicidio simple.

Su caso fue uno de los más resonantes en la marcha del pasado sábado 3 de junio por #Ni una menos.

Actualizada 09/06/2017

Jun 8, 2017 | Entrevistas

Durante sus más de cincuenta años de carrera, Carlos Ulanovsky fue parte de los proyectos que marcaron la historia del periodismo argentino. Pasó por las redacciones de Confirmado, La Opinión, Satiricón, el diario Noticias, Chaupinela, El Ratón de Occidente, Clarín, Humor, El Porteño, Página/12, La Nación y La Maga; colaboró con Leoplán, Siete Días, Casos, Ocurrió y Panorama; además de su trabajo en memorables programas de radio como “El Ventilador” o el decano “Reunión Cumbre”, que se emitió hasta el año pasado en Radio Nacional, donde ahora conduce “El lugar del otro”, todos los sábados a las 18. Es, además, autor de numerosos libros sobre la historia de los medios de comunicación en la Argentina como TV Guía Negra, TV Argentina, 25 años después, Seamos felices mientras estemos aquí, Días de radio, Paren las rotativas, Estamos en el aire, Redacciones, entre otros. Ahora está escribiendo un libro en el que analiza y hace un diagnóstico del estado de situación de los medios en Argentina. El libro va a contener también entrevistas con jóvenes periodistas de revistas autogestivas, para él las únicas que hoy en día “están defendiendo el mejor de los periodismos”. En diálogo con ANCCOM, Ulanovsky repasa su historia y reflexiona sobre el periodismo actual.

¿Cómo fue su primera experiencia periodística en la revista Orbe que creó en la adolescencia con su amigo Rodolfo Terragno?

Me vino genial porque me permitió descubrir de muy chico, teníamos 15 años, una cantidad de cosas que por ahí hubiese tardado en descubrir, y conocer a una cantidad de gente a la que admirábamos, a la que de otra manera no hubiésemos podido llegar. Conocí a Dante Panzeri, a Leopoldo Torre Nilsson, a Dalmiro Sáenz. Junto con mi amigo de la infancia, Rodolfo Terragno, fuimos un día a Canal 7 y conocimos a Pinky y Augusto Bonardo. Me anticipó también algo que después, cuando ya vivía del periodismo, me pasó centenares de veces: la posibilidad de tener ganas de conocer a alguien y que, con la excusa de hacer una nota, lo conociera.

Después tuvo la oportunidad de trabajar en grandes diarios y semanarios. En su libro Redacciones define, por ejemplo, a la de La Opinión como una “redacción tertulia”: ¿de qué se trataba eso?

En La Opinión trabajábamos de séptima, el viernes entregábamos la edición del domingo y no teníamos que ir el sábado. Sin embargo, igual nos reuníamos en la redacción. Trabajábamos en el noveno piso, ahí funcionaban distintas secciones como la de Cultura, la de Mujer, etc. Nos reuníamos el sábado a la tarde y era una especie de peña cultural, en donde hubo cosas maravillosas y sorprendentes, como que el Gordo (Osvaldo) Soriano nos leyera ahí los primeros capítulos de Triste Solitario y Final. Había unos nenes increíbles, laburaban en esa redacción Juan Gelman, Agustín Mahieu, Felisa Pinto, Miguel Bonasso, Paco Urondo, gente divina de la que uno aprendía todos los días. Cuando entré a La Opinión Timerman me dijo: “Quiero que hagas crítica de radio y televisión, te sentás a escuchar radio y mirar tele como si fueras al cine o al teatro”. Como no tenía televisión, Timerman me mandó una a mi casa, de esas enormes, blanco y negro. De repente me di cuenta de que para hacer esto necesitaría estar un poco mejor formado y entonces en las noches cuando iba al café La Paz le preguntaba a uno, a otro, ahí iban tipos como German García, Ricardo Malfé, Roberto Giacobbo, Carlos Sastre, montones de personas interesantes a las que les pedía que me recomendaran libros. Ahí hice una especie de carrerita universitaria no tradicional, leí un montón de libros que me sirvieron mucho.

En relación al tiempo del periodista y a los lugares que en aquella época frecuentaban, ¿qué cree que pasa hoy con los tiempos del periodismo? ¿Qué pasa también con la relación del periodista con la calle, los bares, el cine y el teatro?

El perder la relación con la calle implica para el periodista una pérdida esencial. Yo creo que desde hace tiempo los periodistas hemos dejado de tener tiempo, tiempo propio, tiempo para no hacer nada, tiempo para salir a la calle, lo que yo creo que es el periodismo. El periodismo se trata, por ejemplo, de salir a Paraguay al 3400 y hacer una recorrida, ir por la vereda de enfrente, mirar para arriba, para abajo, anotar cosas para después sentarme y hacer seis mil caracteres contando lo que vi y que al día siguiente el que lo lea diga: “Mirá, este tipo vio cosas que yo también vi”. El periodismo es eso, es sacar la nariz a la calle, husmear y escribir, transmitir lo que uno vio, lo que consiguió como información. Yo padezco muchísimo la falta de tiempo, no por mí, porque estoy prácticamente retirado, pero sí lo veo cuando en mi condición de escritor voy de invitado a un programa de radio o TV. Se ha hecho muy habitual que el entrevistador te diga: «Hablame un poquito de tu libro»; eso quiere decir que tenés que hablar un poquito, no mucho y que no leyó ni la contratapa. Con gente que tengo confianza le digo: “Che, leé el libro”, y entonces algunos me contestan: “¿Sabés lo que es mi vida? Tengo cinco laburos, voy de acá para allá, no tengo tiempo de leer el libro”. Y lo entiendo. No lo perdono, pero lo entiendo. A mí las mejores notas se me ocurrían cuando sin obligación caminaba por Florida con un amigo e intercambiábamos palabras, él me contaba una cosa, yo otra y saltábamos así charlando de distintos temas.

Volviendo a las redacciones en las que trabajó, ¿cómo era la relación de los periodistas con respecto a las líneas editoriales en las que trabajaban?

No nos planteábamos como una contradicción tener simpatía con ideas de izquierda y trabajar en una revista del establishment y muy defensora de lo establecido. Todas las revistas de los ‘60 contribuyeron al derrocamiento de Illia, por ejemplo. Había un montón de semanarios en ese momento, Primera Plana, Confirmado, 7 Días, Panorama, Análisis, dos o tres más y todas eran revistas que contribuyeron a deslegitimar al presidente, a erosionarlo, lastimarlo en su poder. Decían que era un médico del interior, que era un lento. Dibujantes que lo retrataban siempre con una paloma en la cabeza o lo ilustraban como una tortuga. Me parece que se le obedecía mucho más a un gobierno militar que a uno democrático. Creo que en algún momento hubo una autocrítica, así como no hubo autocritica cuando los medios salieron de la dictadura en el 83, que salieron como si nada hubiera pasado, como si no hubieran mentido con los desaparecidos, con el Mundial, con el conflicto del Beagle con Chile, con Malvinas. Salieron como si no hubiera pasado nada. En cambio, creo que muchos de los periodistas de ese momento hicimos autocrítica o por lo menos sentamos un precedente y dijimos: “Sí, la verdad, trabajamos en esas revistas que contribuyeron a ciertas cosas y nos arrepentimos”.

¿Cree que hoy los periodistas tienen mayor conciencia de la línea editorial para la que trabajan?

Yo creo que en los últimos años el tema de la polarización política e ideológica que hubo en Argentina, y que todavía hay, llevó a que los periodistas asumieran que tenían que decir desde dónde hablaban. Hoy los que escriben en Clarín, La Nación, Página 12 o mismo en Tiempo Argentino, se sabe a qué intereses representan. Esto no invalida a la persona, pero sí creo que ya no hay engaño con respecto a eso.

En una parte del libro Redacciones dice que de joven, usted y sus compañeros adherían a la creencia de que “cuanto peor mejor”. ¿Qué relación ve entre esta posición suya y la posición de la “izquierda” frente al ballotage en 2015?

Creo que se parecen, desde ya. Pero son circunstancias distintas, ha pasado mucho tiempo, la izquierda no es lo que era: hoy muchas veces la izquierda es funcional a muchas cosas que se parecen a la derecha. Pero básicamente lo que cuento en el libro es propio de esos años, de muchos jóvenes que se metían a trabajar en periodismo no porque tuvieran una vocación periodística sino porque intuían que ese podía ser un lugar desde el cual influir para cambiar el mundo que los rodeaba y la prueba de eso es que hubo centenares de periodistas que en sus horas libres militaban en determinados grupos, muchísimos de los cuales militaron en las organizaciones armadas, y eso a muchos les costó la vida.

Hablando de la dictadura, ¿cómo era dentro de las redacciones hablar de lo que sabían que estaba pasando en el país pero no poder escribirlo de ninguna manera?

Durante la dictadura lo que hubo fueron varios momentos de pensamiento único, nadie podía hablar de los desaparecidos, prácticamente las cosas bajaban ordenadas desde los estados mayores conjuntos de las tres fuerzas. De pronto aparece la revista Humor, donde la gente comienza a tener una especie de desahogo de todo el ahogo que se sentía, y era razonable que sucediera eso porque de lo contrario se arriesgaba la vida. Panzeri fue la única voz disidente al Mundial del 78 y se murió un mes antes de que comience. Y él no era un tipo de izquierda, era más bien de derecha, pero fue el único que habló de la lucha de poderes que significaba hacer el Mundial, de cómo la Marina estuvo más cerca de la organización que las otras fuerzas, etc. Se sentía impotencia por un lado y por otro lado necesidad de sobrevivir. Yo estuve exiliado dos veces y a muchas notas no las firmé, firmé solo algunas. Siempre recuerdo la experiencia que hice en una vuelta al país en el ‘76. Cascioli convocó a una cantidad de gente que había trabajado en la revista Satiricón e hicimos una revista que se llamaba Perdón. Era una revista que no estaba nada mal, de espectáculos, interesante, distinta, pero fue un fracaso brutal yo siempre pienso que en realidad lo que estábamos haciendo con esa revista era pedir perdón por existir. En ese tiempo también trabajé en otra revista que se llamaba Ratón de Occidente haciendo entrevistas. Y ya después del fracaso de Perdón me fui a trabajar a publicidad, otro oficio.

¿Cuáles son los recuerdos o sensaciones que tiene de haber ejercido el oficio en el exilio?

El recuerdo que tengo es el de tener que adaptarme a lugares en donde no existía. A partir de eso tuve mucho más claro que el periodismo es un oficio, como ser un gasista, o un electricista. Podía decir en México, donde estuve exiliado, que era un periodista con veinte años de experiencia y me decían: “Bueno, sentate en la máquina y vemos quién sos”. Eso me ayudó a pensar una vez más que lo nuestro es un oficio, tenemos el oficio de salir a la calle, de decir: “Bueno, lo que hay que contar es esto, anoto cinco cosas y con esto hago una nota de 80 líneas”.

Usted define al periodista como un “sabedor de poco y especialista en todo”. Más allá de que considere que es un oficio, ¿no cree que hay un saber específico del periodismo?

Somos expertos en eso, en buscar una información, en saber cómo conseguirla, en llevártela, trabajarla, sistematizarla y comunicarla con la mayor honestidad posible. Pero cuando digo eso tiene que ver con que no casualmente al periodismo se lo llama literatura apresurada, mucho más el periodismo diario, no puede esperar, más ahora con el online. Antes en la gráfica había un solo cierre por día, ahora hay veinte cierres por día y lo único que importa es la inmediatez. Si entrás a trabajar a un online sí o sí tenés que hacer veinte cierres por día.

“Libertad de prensa no es libertad de empresa”, dice en Redacciones. ¿Qué pasa hoy con Clarín? ¿Qué diferencia ve entre el Clarín en el que trabajó y el de hoy?

Yo trabajé entre el ‘83 y ‘90. Era solo Clarín, ni siquiera tenía Radio Mitre, eso fue un poco después. Hoy Clarín es un multimedio que está lleno de pequeñas unidades de negocios que tienen que sobrevivir por sí solas y ese conglomerado de negocios también genera un conglomerado de intereses y eso limita todo el tiempo la independencia. El diario depende de mucha cantidad de cosas. Yo como no creo en la objetividad nunca creí demasiado en la independencia.

Y de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su reciente desarticulación, ¿qué opina?

Por un lado me parece que era una ley excelente, interesante, acorde con las cosas que pasaban en el mundo, una ley muy laburada, muchos sectores la debatieron, pero algo debe haber estado mal en la ley que ni bien llegó Macri con un chasquido de dedos la desarticuló. No solo desarticuló la ley sino también desarmó la Afsca, Afstic, todo. Algo no estaba debidamente resuelto o en realidad lo que ocurría es que se enfatizó demasiado en la pelea con Clarín, se enfatizó demasiado el tema de la adecuación de Clarín como empresa

¿No cree que eso era necesario para equilibrar el escenario mediático?

Yo creo que era absolutamente necesario pero muy difícil de implementar porque iba a ser necesario ir demasiado para atrás, y acá en Argentina cuando alguien le quiere quitar lo establecido a otro se genera un conflicto importante.

¿Qué opina con respecto a que Clarín y La Nación redujeron o quitaron sus columnas de medios?

Eso tiene que ver con el estado del periodismo y la demanda de la gente. A lo mejor dejaron de publicar la sección de medios y no hubo una manifestación de gente que se opusiera a eso. También dejaron de publicar ADN, el suplemento Sí y no hubo una reacción de la gente. El suplemento que publica hoy Clarín, uno que se llama Spot, es un papelón, y sin embargo la gente lo sigue comprando. Tiene que ver con eso, ellos miden las reacciones de la gente.

¿Cómo describiría el momento actual por el que pasa el periodismo en Argentina?

Creo que este es un momento de muy baja creatividad del periodismo argentino en todos los medios. Hay muchísimas razones, es un momento de transición no solo aquí, sino en todo el mundo. Los medios tal como los conocemos están en una transición con un final incierto, están en esa transición entre el viejo modelo analógico y el nuevo modelo digital. Es un momento en el que estamos pasando de una única pantalla a multipantallas y en donde influye muchísimo también el tema de la precarización. En Argentina este es un tema muy grave por diversas razones. Yo ubico los comienzos de esta etapa en el cierre del primer diario Perfil, en el 98, y de ahí no ha parado. Hoy en todo el mundo al periodista se le exige un doble estándar: trabajar en la redacción en papel y trabajar para la versión online; si es un reportero tiene que salir para escribir y además sacar fotos o filmar. El trabajo que antes en una redacción hacían cinco personas ahora lo hace una sola y eso no es solo en Argentina, es un fenómeno mundial. Pero también tengo una parte optimista, porque me parece que hay un montón de publicaciones, con las que seguramente ninguno de los que las hacen pueden vivir de eso o las pueden convertir en un logro económico, pero que, sin embargo, están haciendo mucho bien al periodismo. Me refiero a publicaciones autogestivas, independientes, desde La Garganta Poderosa hasta La Vaca Mu, la experiencia de Tiempo Argentino. Y está Anfibia, que es excelente, la revista Un Caño, Maten al mensajero, Nam, entre otras. Hay un montón de revistas independientes nucleadas en una asociación llamada AReCIA que son muy interesantes. Creo que son esas revistas las que en este momento están defendiendo el mejor de los periodismos.

Actualizada 08/06/2017

Jun 8, 2017 | Comunidad

La sexta edición de la Feria de Editores tendrá lugar los próximos 9, 10 y 11 de junio en Santos Dumont 4040 con entrada libre y gratuita. Contará con 140 editoriales de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Sus organizadores, Víctor Malumián y Hernán López Winne, integrantes de Ediciones Godot, en diálogo con ANCCOM cuentan sobre las principales actividades de esta nueva edición y el recorrido de un espacio cultural que continúa creciendo.

La propuesta, relataron, surgió con el objetivo de construir un espacio propio donde las editoriales autogestivas, independientes o comunitarias puedan encontrarse y también llegar a un público cada vez más amplio. Inicialmente realizaban la Feria en la sede de FM La Tribu, junto a quince editoriales de amigos y conocidos; con el correr de los años este espacio fue creciendo y emergió la necesidad de planificar, organizar y afrontar nuevos desafíos. “Queríamos construir un espacio propio en el cual poder dialogar con el lector de manera directa. Queríamos un espacio donde nosotros pusiéramos las reglas y las normas”, aseguró Malumián.

En la edición anterior, que tuvo lugar en la Galería de Arte Central Newbery, se acercaron unas seis mil personas y se presentaron alrededor de 85 editoriales. Para este año se cree que la convocatoria puede ser más amplia, dado que se han incorporado editoriales del interior del país y también del extranjero. Cada editorial aborda diversos campos temáticos, como cocina, música, infantiles, cine, ensayo y filosofía, ficción, no-ficción, entre otras.

Para esta nueva convocatoria los organizadores diagramaron un “salón de derechos”, en el cual participarán invitados de España. “Para nosotros fue algo muy difícil de pensar –declaró Malumián-. Lograr construir un espacio dentro de la Feria que esté destinado al intercambio de conocimientos, de derechos y de saberes muy propios de las editoriales de nuestro tamaño. Lo pensamos imposible, pero sin embargo pudimos hacerlo”.

Víctor Malumián y Hernan López Winne: “Queríamos construir un espacio propio en el cual poder dialogar con el lector de manera directa; donde nosotros pusiéramos las reglas y las normas”.

Respecto al crecimiento que experimentó el espacio, cree que uno de los factores fundamentales es la emergencia de diversas editoriales que han ido constituyéndose en estos años. Para esta edición, alrededor de 300 de ellas se pusieron en contacto para participar. “Por otra parte, creemos que la Feria ha logrado superar cierto núcleo endogámico, en el cual nos encontrábamos y hablábamos con quienes ya nos conocían –comentó Malumián-. Estamos logrando llegar a un segundo círculo, en el que quizás la persona no tenga por qué distinguir entre una editorial y otra, por ejemplo, sino que simplemente va a buscar un libro que le interesa. Frente a esto y a la emergencia de muchas nuevas editoriales, es que entendemos el crecimiento del espacio”.

En relación a la participación de editoriales del extranjero, aseguran que fue algo que les llamó la atención. “En un primer momento nos daba miedo, les enviábamos fotos para que vean que los ´stands´ eran mesas donde poníamos libros –relató López Winne-. Sin embargo nos decían: ´Nosotros vamos´. Algunos de ellos, incluso, ya nos dijeron que quieren estar presentes para la próxima”.

Los criterios que emplean para la selección de editoriales se nuclean en dos ejes principales. Por un lado, se respeta que las editoriales que participaron en ediciones anteriores puedan volver a participar. En segundo lugar, se prioriza en función del abordaje temático, es decir, aquellas áreas que quizás no estén del todo cubiertas. Por otra parte, uno de los desafíos que quieren asumir hacia próximas ediciones radica en constituir un cuerpo de editores que asuma la selección de los sellos que participarán de la Feria.

Las actividades planificadas en esta edición constan de siete charlas, distribuidas en los tres días de la exposición y la firma de ejemplares el sábado y el domingo. Dentro de éstas actividades se destacan el cierre de la Feria a cargo de Luis Gusmán y Eduardo Grüner, como así también la charla “¿Por qué no logramos una toma de conciencia y un accionar real sobre la violencia de género?”. Finalmente, los editores reflexionaron en torno al debate abierto en relación a la crisis de la venta de libros y su desplazamiento por parte de las nuevas tecnologías. “Creemos que son soportes distintos y que cada uno va encontrando su tiempo y su lugar –concluyó Malumián-. Para algunas publicaciones quizás sea más conveniente utilizar herramientas de las nuevas tecnologías y para otros no. Creemos que se repite un poco el viejo cuento de ‘la radio murió cuando llegó la tele’”.

«El crecimiento de la Feria se da por la emergencia de diversas editoriales que han ido constituyéndose en estos años».

Actualizada 08/06/2017

Jun 7, 2017 | DDHH

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo pionero en su especialidad, fue creado en 1987 a partir de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo como herramienta para la búsqueda de sus nietos apropiados durante la dictadura. “Su función es la de identificar a los nietos nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres en la última dictadura cívico militar y colaborar en la identificación de personas desaparecidas”, explicó la directora del organismo, Mariana Herrera Piñero, doctora en Ciencias Biológicas y especialista en Genética Forense.

El Banco se creó por la Ley 23511 y hasta 2009 funcionó dentro del Servicio de Inmunogenética del Hospital Durand, de la Ciudad de Buenos Aires. En ese año, y a partir de la sanción de la Ley 26528, pasó a depender del Ministerio de Ciencia y Tecnología y a ocupar las oficinas de Avenida Córdoba 831. “Lo que solucionó la última ley fue poner al Banco bajo la órbita de un único ente estatal, darle la autonomía y la autarquía necesarias para que no dependiera de los vaivenes de los gobiernos”, explicó Herrera Piñero.

Paula Miranda, Arqueóloga. Coordinadora del Área de Antropología Forense del BNDG.

Entre 1984 y 1987, las Abuelas de Plaza de Mayo consultaron a diferentes especialistas de todo el mundo con el afán de que su sangre pueda servir para identificar a sus nietos. Fue un argentino exiliado en Estados Unidos, Víctor Panchaszadeh, quién las contactó con la genetista Maire-Claire King, creadora del «índice de abuelidad», una fórmula estadística que establece el parentesco entre un abuelo y su nieto. Fue entonces cuando surgió la necesidad de crear un banco como espacio de obtención, almacenamiento y análisis de muestras genéticas.

El BNDG trabaja en conjunto con Abuelas y con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), quienes derivan entre 100 y 120 casos por mes, algunos de personas que tienen dudas acerca de su identidad y se presentan espontáneamente y otros contactados por alguna de estas dos instituciones o por orden de un juez. En la CONADI o Abuelas, primero se inicia un legajo de investigación en donde se consultan algunos datos de la persona como fecha y acta de nacimiento, y se pregunta acerca de las dudas que motivaron la consulta; pero si la documentación judicial no es suficiente, se pide una muestra de ADN al Banco.

“De la muestra que se le toma a la persona, una parte se archiva y otra entra al laboratorio donde se extrae el ADN. Ese ADN ingresa en distintos circuitos de perfiles genéticos, donde se hacen las comparaciones y se obtiene una valoración estadística de la prueba que puede dar que no es compatible con ninguna familia o que hay una inclusión con algún grupo familiar”, detalló Herrera Piñero.

De los 122 nietos restituidos, 75 fueron a través del trabajo que realiza el equipo de BNDG. “Las personas entran en contacto con nosotros directamente para tomarse la muestra. Muchas veces nos cuentan sus historias, por qué tienen dudas, y otras no, vienen tipo trámite”, contó Jessica Maggiore, licenciada en Hemoterapia e Inmunohematología y encargada de la “adnateca”, sección del Banco que organiza las muestras de ADN que se obtienen.

Cecilia Raìces Montero es arqueóloga: “Contribuimos con muestras óseas desde las que se obtiene el ADN para completar el grupo familiar”

Uno de esos 75 casos es el de Mariana Zaffaroni Islas, nieta de María Esther Gatti de Islas, quien recuperó su identidad en 1991 por una investigación de Abuelas y la confirmación por parte del BNDG. “El trabajo del Banco me parece fundamental, ya sea para la gente que tiene dudas y que por sus propios medios se acerca a consultar, como para los que como yo, que por una cuestión judicial tuvimos que hacerlo. La tarea es imprescindible porque brinda una información objetiva e indubitable”, afirmó Mariana, a quien aceptar su verdadera identidad le llevó 20 años.

Mariana nació en 1975 y un año y medio después fue secuestrada junto a su mamá María Emilia Islas y a su papá Jorge Zaffaroni, y apropiada por el agente de inteligencia Miguel Ángel Furci y su esposa. En 1993, dos años después de realizado el análisis en el Banco, la justicia le restituyó su verdadera identidad. Hasta hoy sus padres y su hermano o hermana -que debió nacer en cautiverio-, permanecen desaparecidos.

En estos treinta años de historia, el BNDG fue cambiando al ritmo de los avances científicos y tecnológicos. “En el año ’87 todavía no se trabajaba con las herramientas de biología molecular, es decir, no se trabajaba sobre el ADN, por eso esas técnicas eran más limitadas en su poder de discriminación”, explicó Herrera Piñero. Durante los años noventa comenzaron a trabajar con ADN mitocondrial y a partir del 2001 el proceso se automatizó. “Hoy el Banco cuenta con equipos de última generación que tienen muchísima sensibilidad en cuanto a la capacidad de obtener un perfil genético, incluso a partir de restos óseos o muestras en mal estado de conservación”, explicó la directora de la institución.

El BNDG funciona con un equipo científico multidisciplinario dentro del cual es fundamental el trabajo de la Unidad de Antropología Forense, que trabaja con la exhumación de restos de familiares o desaparecidos que no pudieron dar su muestra en vida. “Contribuimos con muestras óseas desde las que se obtiene el ADN para completar el grupo familiar”, explicó Cecilia Raices Montero, arqueóloga y miembro de esa sección. “Es importante completar el árbol familiar porque así aumentan las posibilidades de encontrar al nieto”, agregó Paula Miranda, que también es arqueóloga y coordinadora de la Unidad.

Alejandro Vázquez Reyna, trabaja como antropólogo en el BNDG.

Según datos de la CONADI, faltan restituir aproximadamente 500 nietos, pero para Herrera Piñero el trabajo del Banco no terminará cuando encuentren al último hijo de desaparecidos: “La institución cumple un rol social importante, cuenta con un acervo de conocimiento que no puede quedar sólo en esto. El Banco es un regalo de las abuelas para el mundo”.

Actualizada 07/06/2017

Jun 7, 2017 | Vidas políticas

Según el informe publicado este martes por el Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la deuda neta en moneda extranjera creció en 55 mil millones de dólares desde la asunción de Mauricio Macri, lo que coloca a la Argentina como el país emergente que más se endeudó a nivel mundial en el último año y medio. “Esto es un sobreendeudamiento que significa el 11 por ciento del Producto Bruto”, afirma el economista Arnaldo Bocco, ex titular del Banco Central y director del Observatorio. Y agrega: “El Gobierno no puede recuperar la recaudación por vía tributaria normal, entonces lo hace a través de un respirador artificial, que es la deuda externa”. Otro problema a tener en cuenta es la fuga de capitales: según los números que maneja Bocco, en el primer cuatrimestre de 2017 salieron del país casi 12 mil millones de dólares entre fuga neta, utilidades y regalías, intereses de deuda y turismo, que este año será record histórico. “Nunca antes los argentinos gastaron 1.100 millones de dólares mensuales fuera del país”, concluye.

Por su parte, Andrés Asiaín, Licenciado en Economía y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) coincide en esa preocupación y no cree en el discurso oficial que explica el endeudamiento externo como una manera de evitar el ajuste. “Ese discurso de la deuda como búsqueda del gradualismo se cae cuando uno ve que por más deuda que emitan la inflación sigue estando. Si el dinero se usa para pagarle a docentes, por ejemplo, sería lo mismo emitir moneda, y encima nos ahorraríamos el refinanciamiento internacional el día de mañana”, explica.

Manifestación de agrupaciones políticas y sociales en contra de la derogación de las leyes de pago a los fondos buitre, en marzo de 2016.

Compara esta gestión con la del gobierno anterior cuando comenta: “Todos los problemas que tuvo el kirchnerismo y que generaron el cepo no solo no se están solucionando sino que este gobierno al pedir tanta plata afuera los patea para adelante y los agrava, ya que con la apertura importadora rompe el tejido industrial, favorece la dolarización de la economía y pretende debilitar gremios, eliminar paritarias y bajar las jubilaciones. Todo eso durante cuatro años le deja al próximo gobierno un país muy endeudado como para que no pueda mover los pies del plato y tenga que mendigar refinanciamiento en el exterior. Para Cambiemos ese no es un mal resultado, es el resultado buscado.”

Agustín D’Attellis, economista y docente especialista en macroeconomía y mercados financieros tiene una visión similar; no obstante sostiene que el endeudamiento en sí no es algo negativo, sino la manera en que se produce: “Es tan fuerte el ritmo de endeudamiento que empieza a representar cada vez más en la partida presupuestaria, y eso te condiciona la política económica. Sin control sobre el descalce de la moneda y usando los dólares para financiar flujos corrientes, en algún momento esto explota y, lamentablemente, ese momento no está muy lejos”, advierte.

“Es tan fuerte el ritmo de endeudamiento que empieza a representar cada vez más en la partida presupuestaria, y eso te condiciona la política económica», comenta el economista Agustín D’Attellis.

Un cálculo realizado por D’Attellis estima que a este ritmo el gobierno está haciendo asumir a cada familia argentina una deuda de quince mil pesos por mes. Esta estimación permite notar que los que más sufren este compromiso son las clases medias y bajas, a las que les sería imposible afrontar una deuda semejante. “La deuda pública es, como lo dice la palabra, de todos, y la vamos a tener que pagar entre todos, como siempre”, aclara.

Acerca de la recurrencia histórica de la deuda externa, Nicolás Tereschuk, politólogo, Magister en Sociología Económica y docente de FLACSO, analiza que la deuda pública tiene un significado muy especial en la Argentina de los últimos cuarenta años. “El ciclo de endeudamiento arranca con la dictadura militar de 1976. Se toma deuda, motorizada por empresas privadas, con un esquema de valorización financiera local y luego se produce una fuga de divisas”, reflexiona. Y agrega: “Lo que me causa gracia es que nos quieren hacer creer que el endeudamiento permite una política económica gradual, pero cuando hilás más fino, ves que tanto la dictadura militar como el gobierno de Carlos Menem y Domingo Cavallo tuvieron un ciclo de endeudamiento igual y es un proceso típico, que no beneficia a los sectores populares ni propicia la industrialización sino a la bicicleta financiera y a la fuga de capitales, y te hace pagar la cuenta al final”.

Según el informe publicado este martes por el Observatorio de la Deuda Externa de la UMET, la deuda neta en moneda extranjera creció en 55 mil millones de dólares desde la asunción de Mauricio Macri.

Tereschuk distingue dos tipos de partidos políticos que han gobernado el país en la historia reciente. “Por un lado, tenés un partido que siempre termina con restricción externa, como el peronismo del 45, o el kirchnerismo. Los gobiernos que asumen después de este partido tienen amplio margen para endeudarse. Por otro lado, está el partido que siempre termina con endeudamiento, como este.” La gran diferencia está, para Tereschuk, en las consecuencias. “El 2015 no fue lo mismo que el 2001, me parece”, ironiza. Y aclara aún más su postura: “Jamás un endeudamiento externo de este tipo se usó para obras de infraestructura. Hay que fijarse que los que fugaron divisas son los mismos que hace poquito blanquearon, y ese dinero sigue en el exterior en un 80 ó 90 por ciento. Por otra parte, la familia Macri estuvo en el Gobierno, en la fuga y en el blanqueo. Es más, el presidente metió un decreto que permite a los familiares directos blanquear esos dólares, así que lo que me parece que tenemos que analizar es quiénes ganan y quiénes pierden en estos ciclos de endeudamiento y fuga”.

Bocco y D’Attellis, junto a otros políticos y economistas, presentarán un proyecto para que en el Congreso Nacional se cree una comisión bicameral que permita un seguimiento exhaustivo de la deuda. Además, propondrán una ley que ponga límite al endeudamiento externo y condicione al Poder Ejecutivo en pos de un cambio en la política económica nacional.

“La deuda pública es, como lo dice la palabra, de todos, y la vamos a tener que pagar entre todos, como siempre”.

Actualizada 07/06/2017