Jul 25, 2017 | Culturas

Cielo anaranjado de atardecer. Veredas con edificios antiguos de interés municipal y un pasado glorioso. Bicicletas estacionadas, sin cadena, en alguna esquina. Bares y chocolaterías que cerraron para la siesta. Con este ritmo tranquilo y más de 45.000 habitantes, recibe la ciudad de Tres Arroyos a sus turistas. Sin embargo, sus calles no son particularmente silenciosas. Para algunos es la ciudad del candombe, una localidad formadora de músicos. Para otros, el escenario de la Fiesta del Trigo, un motivo para celebrar que tienen los habitantes de la pampa húmeda. La Plaza San Martín suele ser testigo de batucadas y tambores que suenan al presentar festivales, ferias, shows y los más diversos eventos culturales. Así ocurrió esta vez con Performance, presentación de la Red de Danza en el marco del IV Festival Latinoamericano de Teatro (FLT), organizado por el Corredor Latinoamericano de Teatro (CLT). A lo largo de cinco días –del 19 al 23 de julio- nueve compañías de todo el continente presentaron en las salas de esta ciudad del sur bonaerense sus puestas en escena, entremezcladas con homenajes, debates y conferencias.

EL FLT es un festival itinerante que ya cruzó varias ciudades, entre ellas Pilar (Argentina), Santiago de Chile y Pachuca (México). El movimiento constante es su cualidad excluyente. “El objetivo –cuenta Mauro Molina, su director- consiste en generar proyectos que enlacen comunidades y descentralicen el acceso a la cultura. Abrir oportunidades por fuera de los centros neurálgicos”.

El Corredor Latinoamericano de Teatro es una plataforma que procura fomentar el intercambio internacional de experiencias teatrales entre creadores, instituciones y organizaciones vinculadas a las artes escénicas del continente. “Proponemos pensar y repensar las artes en general y pensarnos a nosotros en búsqueda de una identidad cultural latinoamericana” remata Molina, entusiasmado.

“Tres Arroyos está teniendo una apertura muy grande hacia todas las iniciativas culturales», dijo Virginia Goicoechea, directora de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos.

El CLT está compuesto por distintos grupos de trabajo que se asociaron formando redes que entretejen actividades diferentes y que están presentes en Argentina, Chile, México, Brasil, El Salvador y Colombia. Para este festival, también se abrieron las puertas a compañías y elencos de España, Portugal, Bolivia, y Uruguay.

La agenda del festival realizado en Tres Arroyos incluyó talleres y actividades de reflexión, clínicas internacionales, actividades artísticas y obras de teatro, atravesadas todas por una mirada social que insiste –con firmeza- en la inclusión. “Todas las obras tienen relación con el teatro político. Así como lo planteaban Piscator o Brecht. Pensamos que el teatro aporta a la transformación social”, opina Molina. En concordancia con su pensamiento, las propuestas estéticas estuvieron atravesadas por la memoria, la migración y las fronteras en el caso de la Compañía Migrants (Islas Baleares), o por el cuerpo femenino y los debates de género en las puestas del Grupo Dos Dois (Brasil). Mientras tanto, la militancia cultural y el lenguaje absurdo aparecieron reflejados en el trabajo del Bombín Teatro (Argentina), así como el lugar del Estado en el mundo del arte fue abordado por el Grupo Caníbal (Argentina). La Compañía Bobina (México), a su vez, se ocupó en las tablas de violencia hacia la diversidad sexual.

La actividad teatral tresarroyense viene creciendo de manera sostenida desde hace muchos años. La construcción del Teatro Municipal hizo posible que más artistas pudieran mostrar su arte en el escenario. La iniciativa correspondió a un grupo de mujeres – liderado por Marina Villanueva- que en 1997 conformó la Asociación de Amigos del Teatro Municipal y le pidió al intendente que no demuela el mercado local para construir en su lugar una sala teatral. Al enterarse de este impulso, el productor Carlos Rottemberg decidió dar el empujón final a esta tropa amiga del teatro y en el 2008 se logró inaugurar la sala. Por eso, no fue azarosa la elección de este espacio como sede del festival.

No obstante, la movida teatral recorrió también edificios, salones y hoteles. Entre ellos se encuentran el Club Español, la Sociedad Francesa con 122 años de antigüedad, y el “Hotel Plaza”, ubicado cerca del centro, lugar donde se hospedaron, en tiempos añejos, celebridades como Gardel, la actriz Malvina Pastorino y el Príncipe Bernardo de Holanda, entre otras figuras visibles. Los 150 participantes del festival también transitaron otros espacios que están emergiendo para transformarse en anclas culturales fuertes, como el Centro Cultural La Estación, al lado de las vías de un tren que ya no pasa, un área cuidada especialmente para la actividad artística local. Allí se llevó a cabo el homenaje al reconocido actor Ricardo Listorti.

El objetivo –cuenta Mauro Molina, su director- consiste en generar proyectos que enlacen comunidades y descentralicen el acceso a la cultura.

El crítico Jorge Dubatti abrió el ciclo de conferencias. Habló sobre una nueva formación de espectadores, y el rol del público en la valoración y apreciación del hecho escénico. Lo siguió Daniel Franco, quien abrió el debate acerca de la comunicación cultural. En los intercambios surgió la necesidad de desarmar el concepto de cultura como un generador de espectáculos sin contenido, volver a los talleres de arte como centros de recuperación, cambiar la óptica neoliberal e individualista y abordar el concepto de comunidad a través del otro como potencial aliado. “Tres Arroyos está teniendo una apertura muy grande hacia todas las iniciativas culturales. Creo que si buscamos cosas en forma más asociativa y cooperativa, con un equipo sólido que acompañe al gestor independiente desde el Estado, podremos llegar mucho más lejos regionalmente. No creo en las direcciones de Cultura como ventanas asistencialistas, sino en las direcciones de Cultura que promueven, apoyan, generan y que juntos van solidificando proyectos”, expresa orgullosa Virginia Goicoechea, Directora de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Un lugar donde te saludan al pasar y no es Penny Lane. Un artista que al entrar es aplaudido con fuerza. Algunos que se fueron a vivir a otro país y volvieron para revalorizar su territorio de origen. Un lugar donde lo local se planta frente a lo global, no como una contradicción, sino como un estímulo que permite avanzar en conjunto. Tres Arroyos fue testigo y motor de esta decisión. “Es admirable la seriedad, la responsabilidad y el compromiso con el que organizaron todo. Lo que apostaban valía la pena y le pusieron el cuerpo y el alma, entonces bienvenido sean los festivales con estas características y ojalá podamos hacer muchos más”, cuenta la funcionaria, mientras camina con frío, abrigada con una bufanda.

El próximo FLT será el año que viene en Chile. La cultura brilla en todos lados, en un cine, en un niño, en un libro o en un teatro. Lo dijo León Gieco y los rostros sonrientes que cerraron con un asado el evento.

El CLT está compuesto por distintos grupos de trabajo y están presentes en Argentina, Chile, México, Brasil, El Salvador y Colombia.

Actualizada 26/07/2017

Jul 25, 2017 | Deportes

Con apenas seis años de vida, la bandera que lo acompaña en los partidos es un reflejo de la institución: “Agro no tuvo infancia, nació grande”. Asentado en la ciudad bonaerense de Carlos Casares, de 18 mil habitantes, la institución tiene un predio de 15 hectáreas y una cancha propia con capacidad para ocho mil espectadores, luz artificial, césped importado de Europa, sistema de riego computarizado asistido por un lago artificial, y hoy se encuentra en proceso de ampliación para que entre el doble de espectadores.

El club también tiene fútbol femenino, un plantel completo de divisiones inferiores, siete canchas auxiliares, hotel, cabañas, palcos, cabinas en construcción y ningún socio. Su fundador y actual presidente, Bernardo Grobocopatel (primo de Gustavo, el más mediático de la familia), es uno de los propietarios de Grobocopatel Hnos, compañía dedicada a la explotación de campos alquilados –los terratenientes sin tierras– y que llegó a tener la mayor planta de silos de América latina.

Una de las claves del crecimiento exponencial del Agropecuario es, sin dudas, su presupuesto. Según un cálculo estimativo de su presidente, en el Federal A (la tercera división de la AFA) rondó los 700.000 pesos mensuales, cifra cercana a la de un equipo de la B Nacional.

Los fanáticos festejan el ascenso del club a la B Nacional.

Fernando Fuentes, integrante desde 2013 del área de prensa del club, asegura que “se financian principalmente mediante sponsors ligados a la otra actividad de Bernardo.Tiene muchos contactos con cerealeras, empresas como Ombú y otras que se dedican al negocio agropecuario. Pero si Bernardo quiere traer un jugador y darse el gusto, lo contrata y lo banca él”. Aunque aclara: “Es un empresario y no va a entrar a perder plata al fútbol, por más que sea su pasión”.

Entre salario y premios, los jugadores del “Sojero”, como le dicen, pueden juntar entre 20.000 y 30.000 pesos al mes, mientras que en el resto de los equipos con los que competía en el Federal A, según Futbolistas Argentinos Agremiados, el salario no pasa los 11.300 pesos.

El especialista en dirigencia deportiva Fernando Domínguez, quien actualmente trabaja en la subsecretaría de Comunicación en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, sostiene que “el hecho que los jugadores de Agropecuario cobren al día, seguramente por encima de ese número y que además no trabajen de otra cosa por la tarde, como sucede en otros clubes, ya es una ventaja”. En un campeonato largo, opina, “las ventajas económicas y estructurales siempre pesan más y se ubican más arriba”.

Herramienta publicitaria

No es la primera vez que un equipo de fútbol del “interior” se hace conocido gracias al aporte de capital externo. El caso más emblemático fue el del Club Social y Deportivo Loma Negra, nacido de la cementera homónima, propiedad de Alfredo Fortabat, en 1929. La institución tenía como objetivo la diversión de sus empleados y ser un espacio donde compartir en familia. De hecho, sólo contaba con una cancha y un galpón.

Cuando Fortabat falleció en 1976, su esposa, Amalia Lacroze, se hizo cargo de la empresa y comenzó a inyectar dinero en el club. En el Torneo Nacional de 1981, con la contratación de jugadores de Racing, River, Atlanta, San Lorenzo, Independiente, Vélez y Boca, quedó tercero en su zona detrás de River y Ferro. Dos años después, “el Celeste” –como lo apodan– avanzó hasta los octavos de final del certamen, donde fue eliminado por Racing.

Gonzalo Urquijo, goleador histórico del club, en un tractor festejando el ascenso del Agropecuario

Pero aquel Loma Negra no sólo sigue ostentando el mayor promedio de puntos por partido en el profesionalismo, con 39 unidades en 28 encuentros disputados, sino que también fue noticia mundial por un capricho de “Amalita”. Ocurrió en 1982, cuando la Selección Argentina recibió en un amistoso a su par de la URSS, que terminó 1 a 1. Amalita convenció a los soviéticos, 30 mil dólares mediante, para que fueran a jugar contra Loma Negra en Olavarría.

Fue una jornada histórica. El local ganó 1 a 0 con gol de Armando Mario Husillos y le cortó un invicto de 18 partidos al conjunto soviético que jugó con su clásica casaca roja con la sigla CCCP. La hazaña deportiva no tuvo un correlato económico. Amalita sólo recuperó 12 mil dólares y con el tiempo perdió el interés por el fútbol. El club, desfinanciado, volvió a competir a nivel regional.

Otro caso reciente es el de Crucero del Norte, fundado en 2003 en Posadas, producto de la empresa de transportes que lleva el mismo nombre. Impulsado por un capital superior al de cualquier equipo, fue el club más joven en disputar la B Nacional (ahora desbancado por Agropecuario) y en 2015 la Primera División. Tras descender en su primera temporada, volvió a la B Nacional donde este año perdió nuevamente la catergoría.

Según Fernando Domínguez, quien además dicta un seminario de Comunicación y Dirigencia Deportiva en la Facultad de Periodismo de la UNLP, la debacle está asociada a la deuda millonaria que mantiene la AFA con el club y al cese del apoyo económico de Rosamonte, su sponsor histórico. “Crucero del Norte encontró cierta identificación en muchos trabajadores que empezaron a utilizar las instalaciones, además de ir a ver al equipo. Si bien fue una iniciativa que partió de los dueños, tuvo eco en los empleados”.

La cantidad de fanáticos del Agropecuario está en ascenso de la mano de sus logros deportivos.

Domínguez lo compara con el Club Atlético Social y Deportivo Camioneros y con Agropecuario. El primero, sostiene, “es un club estrictamente surgido de los trabajadores organizados, del sindicado del mismo nombre”, mientras que el segundo “fue un proyecto individual de Bernardo Grobocopatel al no poder gerenciar a otro club de la región, y que ahora, con el buen momento futbolístico, empezó a ser seguido de cerca por muchos habitantes de Carlos Casares”.

“Agropecuario y Camioneros son emergentes de esta época y representan en el fútbol a los principales actores que ordenan y disputan el actual escenario económico y político. Agropecuario nace a partir de una empresa que es símbolo del modelo agroexportador primario y Camioneros representa a trabajadores sindicalizados, del modelo industrial de mercado interno, que creció en los últimos años”.

No se trata de un fenómeno únicamente local. En Alemania existe el RB Leipzig, fundado en 2009 por la empresa austríaca de energizantes Red Bull, que tras comprar una plaza en la 5ta división encadenó cuatro ascensos en siete años convirtiéndose en el club más joven de la Bundesliga. El objetivo inicial de sus dueños era llegar a la primera división en el lapso de diez años con una inversión de 100 millones de euros, pero todo fue más rápido.

Asentado en la ciudad bonaerense de Carlos Casares, de 18 mil habitantes, la institución tiene un predio de 15 hectáreas y una cancha propia con capacidad para ocho mil espectadores.

El año pasado, al finalizar la primera ronda del torneo, quedó en la segunda posición. La decisión de afincarse en Leipzig, estado de Sajonia (que integraba la ex República Democrática Alemana), no fue casual. Hoy es el único equipo de la región –tradicionalmente futbolera– que disputa la Bundesliga. Aun así, y a pesar de tener una asistencia media que supera los 25 mil espectadores por partido, padece el rechazo de buena parte de la comunidad que considera al club una mera herramienta publicitaria de Red Bull y una manera de mercantilizar el fútbol.

El Sojero de Casares

“Agropecuario Argentino –afirma Fernando Fuentes– genera casi cien puestos de trabajo, además indirectamente hay mucha gente que está viviendo de esto, gente que pone sus casas en alquiler y Bernardo les paga para que vivan los jugadores. El hotel más grande hoy alberga la concentración del equipo antes del partido y a chicos que están en juveniles de AFA que viven a 200 o 300 kilómetros”.

La máxima figura del plantel es Gonzalo Urquijo, nacido en Bellocq y criado en Casares, goleador histórico del club, por quien Bernardo asegura haber apostado desde un principio y hasta haberse peleado con un técnico para que lo ponga. El día del ascenso a la B Nacional, su imagen, montado a un tractor, recorrió todos los portales deportivos del país.

En diálogo con ANCCOM, Urquijo puntualiza que “las claves del ascenso fueron tres: el grupo, el cuerpo técnico [pasaron tres entrenadores] y, quien empujó todo esto, el presidente”. El delantero de 27 años asegura que este logro “va a servir para que Casares se haga nuevamente conocido y que sea por Agropecuario es muy lindo”. “Ojalá que sigamos creciendo nosotros y que la ciudad pueda sacar sus beneficios”, dice.

Según Fernando Fuentes, el club genera casi cien puestos de trabajo y, además hay mucha gente que indirectamente está viviendo de él.

Para Fernando Fuentes, Casares ha cambiado de la mano de Agropecuario: “Hoy, entre fútbol femenino, escuelita de fútbol, inferiores y primera, tenés un movimiento de casi doscientas personas por día. El pueblo ha crecido y esperemos que pueda aprovechar este envión que le va a dar la B Nacional para seguir haciéndolo”.

El titular de Agropecuario, Bernardo Grocopatel, asegura estar haciendo “una inversión muy grande” por el crecimiento de su pueblo y que la idea es “que la gente de Casares haga de Agropecuario su club”. “Es un tipo que apostó a su ciudad -sostiene Fernando Fuentes refiriéndose a Bernardo- porque él tenía los medios y la posibilidad de hacer este club y fundarlo en cualquier lugar del mundo, porque tiene los recursos, pero eligió hacerlo en Carlos Casares que es su ciudad”. Fuentes destaca que tres jugadores del pueblo integran el plantel y que Grobocopatel “sólo va a buscar afuera lo que no hay acá”.

Hasta hace un año, Carlos Casares era conocido como la cuna de Roberto Mouras. Ahora también será la ciudad de Agropecuario y su millonario presidente parece haber encontrado la síntesis perfecta entre el negocio y la pasión.

Actualizado 26/07/2017

Jul 19, 2017 | Trabajo

“Si no luchamos por lo nuestro, nadie nos va a dar nada”. La declaración es de Ana Clara Sarabia, quien en el escenario montado en Callao al 100, expresó sus sensaciones. Es que después de un mes de aquel 20 de junio, en el que los trabajadores de PepsiCo se enteraron de su condición de despedidos de la planta de Florida, la lucha sigue en pie.

Junto con el apoyo y la solidaridad de varias decenas de miles de personas, organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales, los operarios cesanteados se concentraron en el Obelisco desde las 17 para exigir la reincorporación en sus puestos de trabajo. Además, hubo una fuerte presencia de fuerzas de izquierda como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), con Nicolás del Caño y Myriam Bergman como referentes, el Partido Obrero y el Nuevo Más. La protesta implicó el corte de la 9 de Julio y Corrientes y, por momentos, también del Metrobús. Asimismo, la presencia policial fue mínima: a diferencia del desalojo ocurrido el jueves pasado, los efectivos se limitaron a controlar el tránsito vehicular.

Poco después de las 17.30, comenzó la movilización hacia el Ministerio. La marcha, encabezada por los trabajadores de PepsiCo, se desarrolló por la avenida Roque Sáenz Peña hasta la Casa Rosada, al canto de “Unidad de los trabajadores, al que no le gusta, se jode, se jode”. En un momento de la movilización se hizo presente Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien expresó: “La herramienta que tenemos la demostramos acá, en la calle. Las Madres hace cuarenta años que estamos en la calle. Basta de despidos y sí a la reincorporación absoluta de todos los trabajadores que se quedaron sin trabajo”, al tiempo que enfatizó: “La vergüenza que nos da esta política de destrucción que hay sobre el pueblo”.

La marcha continuó por Avenida de Mayo, con cantos contra Rodolfo Daer, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), y el presidente de la Nación Mauricio Macri. “No hay excusas, la planta es una multinacional que no tiene crisis. Necesitamos trabajar, queremos trabajar”, sostuvo Sonia Brizuela en diálogo con ANCCOM. La trabajadora, una más del 70 por ciento de mujeres perjudicadas por la medida de la patronal, dirigió sus declaraciones contra el Jefe de Estado: “Está trayendo hambre y miseria. No lo digo porque no respete el voto democrático sino porque es lo que se está viviendo actualmente y es lo peor que le puede hacer al pueblo, sacarle su sustento, las fuentes de trabajo”. Consultada por la posible reincorporación en la planta de Mar del Plata, la segunda que posee PepsiCo después de la de Vicente López, Sonia negó tal ofrecimiento y en cuanto a las indemnizaciones indicó: “Las sumas millonarias son una patraña y es comprobable en el libro abierto de cuentas”.

Poco después de las 17.30, comenzó la movilización hacia el Ministerio.

La movilización tomó luego la avenida Rivadavia y dobló por Callao, pasando por el Congreso de la Nación. En la manifestación, apoyaron comisiones internas de otras empresas como Mondelez, Felfort, Knorr Unilever, Hellmans Unilever y Lodisser. También se solidarizaron las organizaciones sociales Tupac Amaru y Barrios de Pie y las centrales sindicales CTERA, CTA, ATE, FOETRA (telefónicos) y AGTSYP (Subte). Una vez llegados a la sede del Ministerio de Trabajo, los trabajadores despedidos subieron a un escenario montado entre Bartolomé Mitre y Juan Domingo Perón para expresar sus sensaciones. “La empresa, el gobierno y los medios, y también el traidor de Daer, nos decían que éramos unos pocos que estábamos resistiendo a los despidos. Nos decían que la mayoría había arreglado y que solo quedábamos unos pocos protestando. Acá hay muchos compañeros y compañeras que apoyan nuestra lucha a pesar de que hayan arreglado”, expresó Camilo Mones, delegado de la comisión interna de PepsiCo.

“Ya va a ser un mes de la decisión de la empresa y estamos todos muy mal porque perder tu fuente laboral es realmente feo y más en este momento en que no hay trabajo”, señaló Mariano, operario de la planta de Florida, a ANCCOM. Consultado por los dichos circulados en los grandes medios, sobre las jugosas indemnizaciones y la correcta aplicación del preventivo de crisis, dijo: “El procedimiento preventivo de crisis que se presentó fue una mentira y las indemnización se cumplieron pero te las ofrecían bajo presión” y agregó que “había una oficina abierta que se encargaba de eso y el que quería, podía ir y arreglar, pero como nadie iba, lo que hicieron fue cerrar de golpe la planta”. El viernes último, la Cámara de la justicia laboral falló a favor de los trabajadores cesanteados, ordenando así la reincorporación a sus puestos de trabajo. Los jueces Luis Rafaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo fundaron su decisión en el hecho de que la Ley Nacional de Empleo establece que las cesantías no pueden darse antes del procedimiento de crisis, por lo que la empresa violó la reglamentación. Además, los camaristas dispusieron de una multa de cinco mil pesos por cada día en que la empresa no reincorpore a los operarios.

Al tiempo que se desarrollaba la oratoria en el escenario, los trabajadores, con ayuda de otras organizaciones, montaron una carpa frente al Congreso de la Nación. “Es para demostrar a todos que seguimos en la lucha y de pie”, explicó Mones.

Actualizada 19/07/2017

Jul 19, 2017 | Comunidad

El antiguo Mercado de San Telmo está sufriendo modificaciones edilicias y culturales, a pesar de haber sido declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2000. Los vecinos están preocupados por el presente y el futuro de un lugar emblemático de Buenos Aires.

Los vecinos de San Telmo crearon una página de Facebook “San Telmo – El Mercado NO es un Shopping” para defender entre todos la integridad del Mercado y de sus trabajadores ante el avasallamiento de quienes son dueños desde 1978, la familia Delait. La consigna “el Mercado no es un shopping” surgió a partir de la circulación de un proyecto que pretende convertir al lugar en un polo gastronómico que ni siquiera sería de comidas tradicionales argentina, sino que estaría conformado por cadenas extranjeras.

“Nos enteramos al principio como un rumor pero enseguida comenzamos a ver los cambios físicos. De repente, vimos instalarse muy bien en el centro del Mercado un puesto de café chiquito que se llama Coffe Town, donde antes funcionaba un puesto de flores, y en poco tiempo comenzó a expandirse comprando otros locales, llegando a ocupar casi toda un ala del mercado. El pasillo también fue copado por las mesas y sillas del local, por donde antes podía transitar la gente. Para que Coffe Town se apropie de estos espacios fue necesario desplazar a comerciantes que desarrollaban sus actividades desde hace 30 años”, cuenta Juan D´ambrosso mientras recorre el Mercado.

El antiguo Mercado de San Telmo está sufriendo modificaciones edilicias y culturales.

Coffe Town fue el primero pero no el último local que comenzó siendo un pequeño negocio para luego avanzar sobre los antiguos. Sobre Carlos Calvo se levantó una panadería francesa llamada Merci. La esquina que ocupó funcionaba como basurero, había volquetes donde todos los puestos tiraban sus residuos. Ahora tienen que salir a la calle y usar los contenedores del Gobierno de la Ciudad. Pero todos los comerciantes y vecinos tiran la basura ahí, a la media mañana ya se llenan, lo que provoca la acumulación, olores fétidos y la presencia de roedores. Merci empezó siendo una panadería, actualmente abrió un bar y un patio de comidas. No le bastó con adquirir otros locales para su expansión, ahora está construyendo una segunda planta. Juan denunció que en el entrepiso pusieron un tanque de agua y dijo que eso no solo está prohibido, sino que es peligroso. Así como ésta hicieron varias modificaciones, rompieron unas piletas grandes que había en el lugar para que las verdulerías lavaran la mercadería, las parrillas, los platos y cubiertos. “No existe más nada, lo tiraron todo abajo. Esas piletas estaban desde que se inauguró el Mercado, Ahora los demás comerciantes no tienen donde ir a lavar”, expresó con indignación Juan.

La Ley 27103 de Monumentos y Lugares Históricos establece que los bienes protegidos en los términos de esta ley no podrán ser vendidos, ni gravados ni enajenados por cualquier título o acto, ni modificado su estatus jurídico, sin la intervención previa de la Comisión Nacional.

Juan reconoce dos estrategias llevadas a cabo por la administración del Mercado para concretar su negocio inmobiliario. Por un lado, dice que les aumenta las rentas todos los meses. “El jueves me encontré con el ayudante del carnicero y me contó que les aumentó a 3.000 pesos la luz. Tal vez ellos puedan pagar, pero algunos locales que venden menos, como el de antigüedades, que no ganan lo suficiente, no sé cómo van hacer”. La administración aumenta los impuestos todos los meses porque no existen contratos ni nadie que los regule. Maggie Hermosilla, española, vecina de San Telmo, dijo que una mesera le comentó que venían pagando 400 pesos de expensas, pero que este mes les cobraron 1.200 y que para pagar tuvieron que aumentar la cantidad de días de trabajo.

La otra estrategia es la mudanza de puestos, que Juan califica como una estafa. “Movieron un local de choripán al paso, que funcionaba en el mismo espacio desde hace 18 años, a otro lugar que queda, en el mismo Mercado, a la vuelta donde se encontraba una verdulería. La excusa era que en el primer local la hija del dueño iba a instalar un bar, lo que no ocurrió. Para el traslado al parrillero y al verdulero les cobraron 30.000 pesos para reubicarlo, con la excusa de que quedarían en un local más grande.

Una vecina de San Telmo, que pidió reserva de su identidad, contó que hay un almacén que está hace treinta años en el Mercado, y está siendo hostigado por el Gobierno de la Ciudad. “Vienen, lo clausuran y lo mantiene un tiempo cerrado. Estamos hablando de gente honesta que trabajó toda su vida en el lugar y que jamás tuvo problemas. Nos preguntamos por qué clausuran ese local y no le exigen a los nuevos que den ticket. La panadería Merci no entrega comprobantes de venta, no tiene baños propios, hay montón de cosas que tienen que estar en regla para que funcione como bar y no se están cumpliendo, pero sigue abierta. Eso nos lleva a pensar que hay una cierta protección hacia los locales nuevos, o bien un acoso de parte del Gobierno de la Ciudad a los antiguos puesteros”. Además, aclaró que no es que están en contra de los extranjeros, ella considera que el barrio es cosmopolita, con convivencia de gente de todos los lugares del mundo y eso es lo que lo hace interesante. “Cuando llegó la panadería francesa, todos fuimos a comprarle, pero cuando vimos que empezó a expandirse y desplazar a otros puesteros dijimos: ´Bueno, hay un límite´. Queremos que la gente del barrio no quede afuera. Hay un vecino del edificio donde vivo que les provee de carne al Mercado y que si desaparecen los puestos históricos, él se queda sin trabajo”.

El Mercado fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2000.

No solo se ve afectada la fisionomía del edificio sino el bienestar y la integridad de sus trabajadores. La dueña de una mercería que tiene 60 años tuvo que mudar ella sola su local que estaba bajo la cúpula, donde estuvo toda su vida, hacia las periferias del mercado, a un pasillo con escasa iluminación. Terminó exhausta y le dijo a Maggie: “Otra mudanza o aumento de alquiler no puedo soportar, si ocurre cierro y me voy”. Juan cuenta que al dueño de uno de los bazares le dio un infarto luego de que le notificaran que iban a dividir su local, es decir achicarlo para alquilar la otra mitad.

Maggie vivió buena parte de su vida en Europa y ha visto este mismo sistema de transformación en los mercados españoles. Ella sostiene que se está produciendo una segregación de los clientes locales, porque ya no pueden pagar los precios pensados para los turistas. Ver que ahora se está repitiendo ese proceso en Argentina, donde eligió vivir junto a su marido oriundo de San Telmo, le causa tristeza: “Yo soy inmigrante, pero me duele ver el deterioro de un lugar con tanta carga histórica y cultural. Me acuerdo que un día pasé por el Mercado y vi como estaban rompiendo con una masa los mármoles y me generó mucha impotencia”.

Juan explicó lo que siente cada vez que va al Mercado: “Es entrar y querer largarse a llorar. El Mercado era el lugar en donde iba con mi mamá a comprar todo. Tenías la carnicería, al lado la pollería, en frente la verdulería. Donde antes había treinta carnicerías, hoy solo hay dos. Yo llevo 69 años en el Mercado, cuando mamá estaba embarazada de mí, venía a comprar con Estercita, la madre del pollero, que ahora tiene 88 años”. Juan parece una celebridad, todos los saludan mientras transita por los pasillos del Mercado. “Los puesteros no quieren hablar, no reclaman, ni denuncian las irregularidades, porque tienen miedo de perder su fuente de trabajo, los entiendo. Sin embargo, me he peleado con muchos, porque sus abuelos y padres trabajaron su vida entera en el Mercado y ahora ellos se están dejando pisotear por la administración, están dejando que los corra sin hacer nada”, manifestó con rabia Juan.

“El Mercado es de todos, hay una parte histórica, cultural y social que trasciende a los puesteros. Por eso salimos a defenderlo, aunque los comerciantes no quieran hablar. Se está perdiendo el alma del Mercado de San Telmo. Si antes se servía locro, choripán y asado, ahora comes `boeuf bourguignon´ escuchando una radio francesa”, dijo Maggie mientras pasaba por Merci.

Los vecinos están preocupados por el presente y el futuro de un lugar emblemático de Buenos Aires.

Irregularidades y problemas edilicios

Maggie contó que el miércoles mientras hacía las compras se cortó la luz. “Están poniendo locales que necesitan una mayor cantidad de energía y las instalaciones del edificio no están preparadas. En cualquier momento puede haber un incendio”, agregó. Juan dijo que el sistema eléctrico es muy antiguo y está en pésimas condiciones, por lo cual estaría colapsando.

Cuando a los franceses le dieron la habilitación para abrir Merci hubo un problema con el gas. El dueño de Merci le contó a Maggie que estuvieron a punto de explotar, porque los que le pusieron el gas lo hicieron mal. Sumado a estos problemas de instalación eléctrica y de gas, aparece la cuestión de los baños: solo existen dos, uno de mujeres y otro de hombres compartido por todos los locales y visitantes.

Según Maggie se está produciendo una gentrificación en San Telmo, es decir que se está dando la compra de edificios históricos por parte de grupos que poseen un gran poder económico y están cambiando poco a poco la fisonomía del barrio, expulsando a los habitantes históricos. Para ella el Gobierno es cómplice, ya que los organismos que tienen que regular y controlar que se cumplan las reglas y normas de sanidad, que haya una instalación eléctrica y de gas apropiadas, que haya contratos que protejan a los trabajadores, que se den recibos de alquiler y facturación para los clientes, no lo están haciendo. “No solo pasa con el Mercado, en el barrio han aparecido muchos carteles de venta en edificios y locales, falta que nos pongan un cartelito a nosotros”, ironizó Maggie.

No solo se ve afectada la fisionomía del edificio sino el bienestar y la integridad de sus trabajadores.

La primera vez

El desplazamiento de los antiguos comerciantes empezó hace cuatro años con un bar notable “La Coruña”, actualmente sigue en funcionamiento bajo el mismo nombre, pero según sus más antiguos clientes cambió su estilo y esencia. El espacio que se encuentra en la esquina de Estados Unidos y Bolívar fue fundado por la familia Moreira cuando recién llegó de La Coruña, España, y se instaló en San Telmo hace 60 años. Vivían en un altillo, arriba del bar. “Yo iba ahí cuando tenía 6 o 7 años. Con Carmen, la hija de los dueños, prácticamente nos criamos juntos”, contó Juan. Ella siguió con el negocio familiar después de que fallecieron sus padres. Juan recordó con una sonrisa una anécdota de ese lugar: “Una noche Manu Chao visitó el bar y se puso a tocar la guitarra. Carmen lo echó por ruidos molestos. Cuando los clientes le advirtieron que a quién acababa de echar era Manu Chao ella les respondió, y qué, yo soy Carmen Moreira. Era una persona muy querida en el barrio, con un carácter muy fuerte, por eso podía llevar adelante a La Coruña”.

En el 2013 la administración le aumentó el alquiler en un monto tal que la obligó a cerrar. Además del aumento le exigió hacer una serie de reformas cuyos gastos correrían por cuenta de ella. “Era un bar que tenía mucha historia arquitectónica, cultural y social para el barrio, era un lugar de encuentro”, expresó Juan. Fue declarado notable por el Gobierno de la Ciudad. “Los vecinos quedamos muy tristes, atónitos y amargados. A los ocho meses del cierre, Carmen falleció. Sé que murió por eso, fue un golpe muy duro”, asevera Juan, con tristeza.

La Coruña se transformó en un restaurante que nada tiene que ver con la gastronomía que caracterizaba al lugar, actualmente sirven comida vietnamita. “Modificaron la estética tratando de poner algo antiguo en un lugar que no lo necesitaba. Los nuevos dueños del local abrieron una nueva puerta y tiraron abajo el altillo, no sabemos si tenían autorización para hacerlo. Estos cambios hablan de un descuido por parte de las autoridades, los declaran lugares notables, pero nadie los defiende de estos arrebatos. Entonces nos queda pensar que lo hacen por publicidad o marketing”, concluyó la vecina que pidió reserva de identidad.

Actualizada 18/07/2017

Jul 19, 2017 | Comunidad

Hoy se cumplen 23 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que dejó un saldo de 85 muertos y decenas de personas heridas. Como todos los años, la ceremonia se realizó frente al edificio de la calle Pasteur 633, reconstruido tras la explosión, a las 9:53. La misma hora en la que el 18 de julio de 1994 estalló la bomba que destrozó la mutual y conmocionó a los argentinos. El lema con el que la institución tituló este año las conmemoraciones es “23 años de impunidad en la historia de todos”, y hace referencia al pedido de justicia que aún sigue vigente. ANCCOM dialogó con dos de los sobrevivientes del atentado: Ana Weinstein, socióloga y directora del Centro Marc Turkow -de documentación e información sobre Judaísmo Argentino-, y Martín Cano, trabajador de maestranza del edificio. Ambos siguen trabajando en la AMIA.

Un golpe para toda la sociedad

De aquel día se resguardan una serie de objetos que se conservaron a pesar de las explosiones. Uno de ellos es un reloj de pared marca Hammon, con el borde de color plata y el interior amarillo por el paso del tiempo que ya no marca las horas: sus agujas quedaron clavadas en las 9:53.

En ese preciso momento, Martín Cano se encontraba terminando de lavar las tazas en el subsuelo de la AMIA, en la que desde las 7.15 -horario en el que ese día entró a trabajar- había servido el café a los demás empleados. “Guardé el carrito en su lugar y me fui a lavar la vajilla -cuenta-. Más o menos eran las 9:40, pasó un ratito más y se apagaron todas las luces, después se escuchó una explosión muy fuerte que me tiró para atrás y otra menor que me tiró para adelante. Me llegué a cubrir con la mano izquierda la cara pero me caí y sentí todo mi cuerpo apretado”. Cano tenía en ese momento 21 años. A pocos metros, también tapado por los escombros, quedó su compañero Jacobo Chemauel, una de las 85 víctimas. “Le decíamos Cacho, con él charlamos durante todo el transcurso que estuve atrapado -recuerda-. Él quedó sentado y yo semi acostado, con la cabeza al ras del piso. Cacho me hizo de psicólogo porque la verdad es que yo tenía una piedra en la espalda que me estaba lacerando el hueso”. Pasaron más de nueve horas hasta que pudieron ingresar los bomberos y rescatistas; recién a las 18 Martín recuerda que escuchó que alguien se acercaba preguntando si había sobrevivientes: “Cuando escuchamos esa voz no te imaginás la alegría que nos dio, le gritamos ‘¡Sí, vengan que acá hay dos personas!’”.

Los rescatistas pudieron ingresar por la parte del vestuario donde Cano y sus compañeros solían cambiarse antes de empezar las actividades diarias. Aunque lograron llegar hasta el primer subsuelo, donde estaban ambos, no consiguieron rescatarlos de inmediato. “Volvieron más tarde y lo primero que le pregunté a los bomberos fue la hora, eran las 20:15: estuve todo el día hasta que pudieron bajar”, subraya. Los bomberos tuvieron que hacer todo despacio y de a poco por el riesgo de derrumbe. “Tipo 20: 25 bajaron nuevamente, yo pedía que lo rescaten primero a Cacho, pero ellos decían que había que rescatarme primero a mí porque yo estaba al lado de la pared y era más peligroso”, explica Cano. Lo más desesperante, según su relato, fue que los rescatistas iban cada media hora debido a que afuera había un techo que estaba por caerse. “El bombero que me encontró me dejó un reloj -como para asegurarme que iba a volver-, pero yo estaba desesperado; entonces hubo uno que se quedó conmigo, no le hizo caso al superior y se quedó acompañándome”, recuerda Cano y se le ponen los ojos vidriosos por aquel gesto solidario.

Las agujas del reloj de pared Hammon quedaron clavadas en las 9:53.

“Cuando me encontraron hicieron una base de 40 centímetros por 50 de alto y vieron que tenía la mesada arriba de mi cabeza -sigue-. El problema era que esa mesada estaba sostenida por la grampa de un calefón. Tenían miedo de mover algo mal y que se me cayera todo encima, entonces todos los movimientos eran mínimos, sacaban piedrita por piedrita”. Antes de comenzar a hacer el agujero para poder sacarlo los rescatistas hicieron un mal movimiento y se pinchó un tanque cisterna de cinco mil litros de agua, que funcionaba como reserva: el agua comenzó a filtrarse. “Me empecé a desesperar porque el agua me empezó a tapar el cuerpo, me empezó a tapar todo, cada vez más -relata-. Yo pensaba: ‘Tanto resistí y ahora me pasa esto’. Empecé a gritar como loco que me ahogaba. La cantidad de agua era impresionante. No pude evitar tragar el agua que cada vez subía más, hasta que me tapó por completo”. Se queda unos segundos en silencio, con la mirada clavada en el suelo y agrega: “Después no me acuerdo de nada, me apareció la imagen de mi mamá, de mi hijo Daniel que era un bebé y la imagen de mi mujer. Diez segundos y el agua empezó a bajar. Eso fue un milagro”.

Una vez que el agua comenzó a bajar, Cano tenía el cuerpo empapado y sentía mucho frío, la época del año no colaboraba, era pleno invierno. Los bomberos lograron hacer un agujero mayor y le pasaron una linterna. “Yo no me quería ver, tenía miedo de mí mismo, de cómo estaba, lo único que les preguntaba era por mis piernas porque la verdad es que no las sentía -recuerda-. Me dijeron que tenía las dos, pero que no me mire los pies porque parecían dos pelotas de futbol. Estaban inflamados, hinchados, la verdad es que yo no sentía nada”, agrega. Luego un bombero ingresó por el agujero que habían conseguido realizar y lo ayudó a sacar una de sus piernas que estaba presionada por una grampa de hierro. “Con la rodilla toque el mentón y saqué la pierna por el costado del fierro. Me costó muchísimo pero salió y así me sacaron. Después me llevaron al hospital de Clínicas y estuve ahí un tiempo recuperándome”.

Los 18 de julio Cano prefiere no ir a la mutual. Esos días se queda en su casa. Sin embargo, explica que nunca dudó en volver a trabajar a la AMIA. “Sigo trabajando acá porque AMIA no tuvo nada que ver -subraya-. Siempre pienso en toda esa gente que se me fue, en mis compañeros, y también en la gente inocente que pasaba por la calle, gente que venía a buscar trabajo, gente que venía a tramitar un sepelio. Toda esa gente era como yo, gente civil y trabajadora. A 23 años de ese día creo que fue un golpe muy fuerte para toda la Argentina. El atentado golpeó a la sociedad por completo. A mí no me hicieron nada, fue un golpe para todos”.

Placa del 60 aniversario de la institución rescata de los escombros.

La construcción colectiva de la memoria

Ana Weinstein es socióloga y directora del Centro Marc Turkow. Ella, al igual que Cano, se encontraba en la mutual el 18 de julio de 1994. En aquel momento estaba comenzando a trabajar en este Centro, recolectando bibliografía específica, recortes periodísticos y fotografías sobre la educación judía en Argentina. El Marc Turkow funcionaba en ese entonces en una sede que tenía AMIA en la calle Ayacucho, por lo cual el total del archivo pudo sobrevivir al atentado y actualmente se encuentra en una biblioteca que funciona al lado de la oficina de Weinstein, en el cuarto piso del edificio reconstruido de la AMIA. Y si bien ella trabajaba en la sede de Ayacucho, la mañana del atentado fue a la sede de Pasteur por la celebración del centenario de la mutual. Weinstein logró sobrevivir a la explosión al salir a tiempo por una puerta de emergencia, pero no se fue a ningún otro lugar: se quedó ahí colaborando hasta largas horas de la noche. “Esos primeros días recibí muchos llamados, y un amigo historiador me preguntó en qué me podía ayudar. Le pedí que reuniera todos los ejemplares de publicaciones que encontrase, en los cuales se esté hablando del atentado”, explica Weinstein y luego subraya: “Me di cuenta que eso se iba a necesitar y efectivamente así fue. Pasaron varios meses hasta que retomamos la actividad del centro, pero cuando abrimos las puertas, vino el historiador con una caja enorme llena de publicaciones. Esos son los materiales que hoy están en el Centro y que se consultan todo el tiempo. Actualmente está todo digitalizado, se puede ver y consultar, hay investigadores que vienen a trabajar con ellos una y otra vez”.

Fichero de libros y discos. Conservado en la fundación IWO.

La socióloga considera que cada persona de la sociedad realizó en ese momento colaboraciones desde donde pudo, y desde el área que más le competía. Recuerda el caso de un arquitecto que se encargaba de un suplemento especializado en el diario Clarín en el cual, a tres meses del atentado, hizo un llamado para que la gente propusiera proyectos para construir memoria acerca de lo sucedido en el atentado. “A mí me llamó profundamente la atención lo que estaba proponiendo porque todavía estaban todas las heridas abiertas y ni siquiera se había hablado del tema, habían pasado pocas semanas -recuerda-. Pero luego me sorprendí porque ese llamado tuvo 280 respuestas en diferentes formas, desde trabajos de pinturas, este es uno de ellos -señala detrás de donde está sentada a un cuadro de colores ocre con la pintura de una explosión y en el fondo escritos los nombres de las víctimas-, esculturas, propuestas de qué hacer en la calle, propuestas de publicidades. Todas esas eran las formas en las que se podía pensar la construcción de la memoria a pocos meses del atentado”. Años después, Weinstein fue a entrevistar al responsable de la sección y le preguntó cómo se le había ocurrido esa idea. El arquitecto devenido en periodista le respondió que si bien él no era rescatista, ni médico, ni alguien que pudiera solucionar algo, esa fue la forma que encontró de colaborar desde su propio lugar.

Ana Weinstein es socióloga y directora del Centro Marc Turkow. Logró sobrevivir a la explosión al salir a tiempo por una puerta de emergencia.

La directora del Centro Marc Turkow considera que cualquiera de las expresiones son válidas para la construcción de la memoria, “Por un lado está el relato -explica-, la reconstrucción de lo que les pasó y les pasa a las personas; pero también está la construcción de lo que cada persona puede transmitir con su sensibilidad, con aquello que lo conmociona o lo que proyecta como deseo de que algo se sacuda en los demás, con el deseo de colaborar con una reflexión proactiva para un mundo mejor. A mí me parece que un conjunto de todo eso se produce todo el tiempo con la memoria del atentado a la AMIA”. Según cuenta, cada aniversario la institución tiene el desafío de abordar el tema de la memoria de diferentes maneras, tanto dentro como fuera de la mutual. “Fue importante el hecho de que acá adentro hubiese algo artístico con sensibilidad que esté hablando de lo que es y significa volver a este edificio reconstruido, volver a este mismo lugar -reflexiona Weinstein-. Al entrar, dan un folleto que explica el recorrido del museo de la planta baja y cada una de las posiciones que tienen un sentido particular y un significado. De a poco se fue dando lugar a mayor creatividad dentro de la institución, con la realización de propuestas que se llevan también a la sociedad en general. Cada año hay innovaciones muy importantes; si uno mira las cajas de archivo en las que hemos reunido todas las producciones de los aniversarios, hay cosas increíbles que se han venido haciendo para ‘sacudir’ la memoria, para que todos se acuerden de lo que aquí sucedió”.

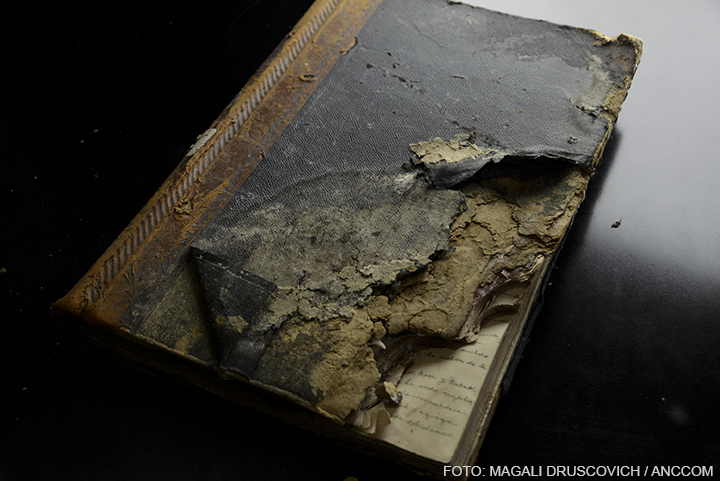

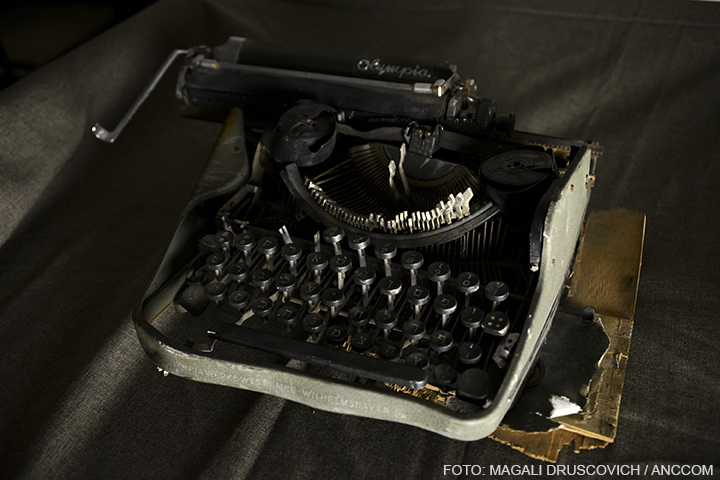

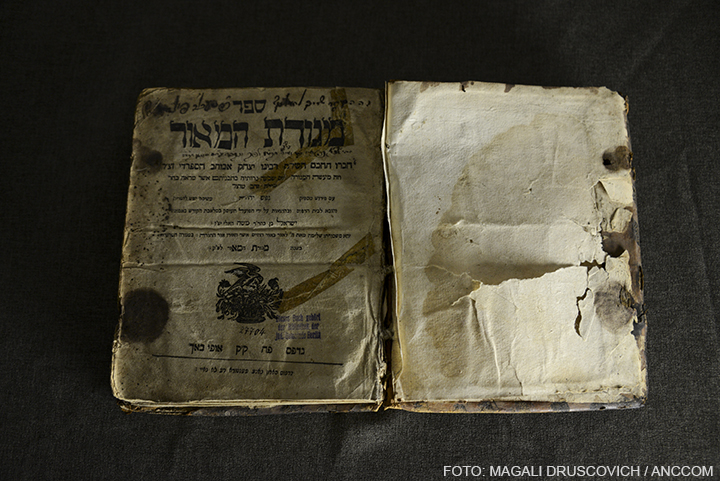

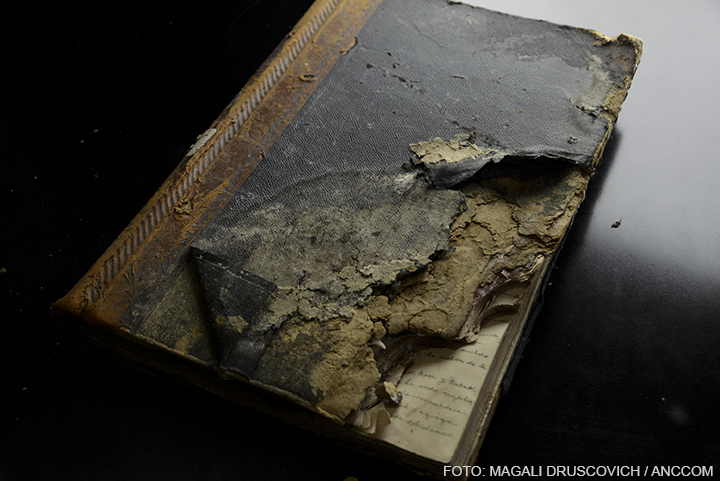

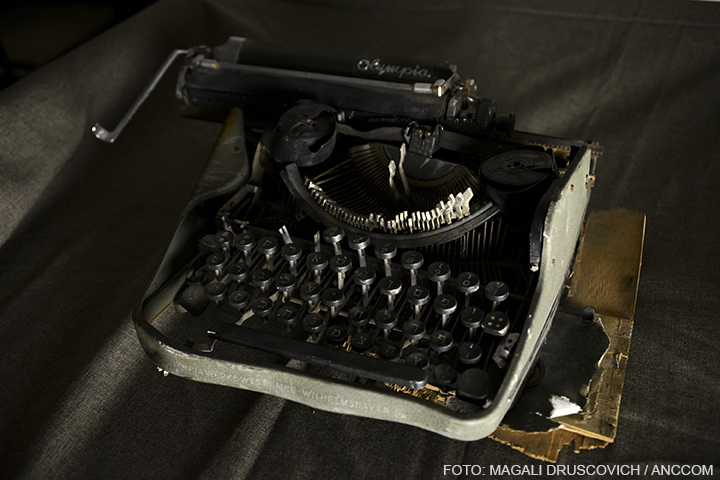

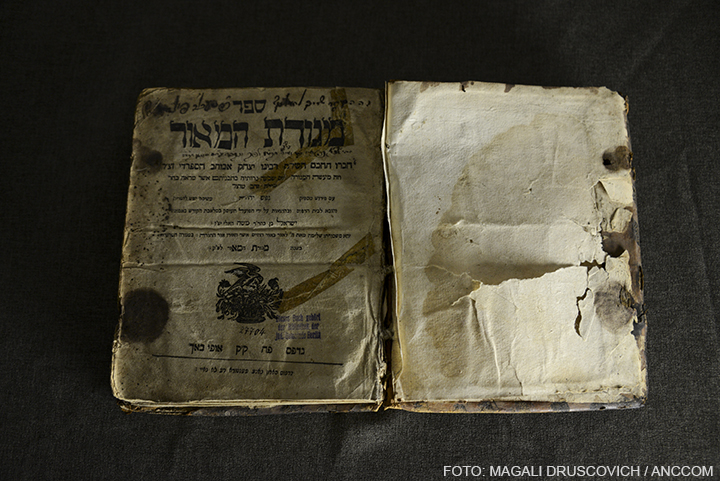

A pesar de los destrozos que ocasionó el atentado, existen una serie de objetos que se conservaron más allá de las explosiones. Uno de ellos es el reloj de pared Hammon. También se pudieron rescatar una placa de bronce del 60º aniversario de la institución, que después de la explosión quedó con los bordes fundidos y doblados hacia adentro; un libro de actas de 1929-1935, otros libros escritos en hebreo, con las tapas carbonizadas; y una máquina de escribir con letras del mismo idioma, algunas perdidas y otras calcinadas. Dentro de los objetos que no se destruyeron a pesar de la explosión, llama particularmente la atención, debido a la fragilidad de su material, un vitreaux de colores que se encuentra en exposición dentro del museo en la planta baja del edificio. El vitreaux de colores se encontraba en el salón de actos del edificio antes del atentado. Para la socióloga “era una cosa frágil como la vida humana. Las personas somos frágiles. Uno no es responsable de haber estado en el lugar donde está, pero tiene la suerte o la desgracia de haber estado en un lugar que le tocó vivir, entonces para mí el símbolo del vitreaux es esa fortaleza. Tiene un valor muy especial porque tiene que ver con la fragilidad de un vidrio que se salvó a pesar de todo”.

A pesar de los destrozos que ocasionó el atentado, existen una serie de objetos que se conservaron más allá de las explosiones. Uno de ellos fué una máquina de escribir con letras en hebreo.

Los padres de Weinstein fueron sobrevivientes del Holocausto. Ella considera que las grandes masacres, genocidios y atentados son el último paso de un camino de segregación y discriminación que comienza mucho tiempo antes en las sociedades. “El atentado es donde se termina, pero se comienza en la instalación del odio y la destrucción del otro como herramienta para vivir unos mejor culpando a una parte de la sociedad del mal que creen que son víctimas -reflexiona-. Las diferentes herramientas como la memoria son las que ayudan a pensar en eso, ayudan a sacudir la cabeza”.

En el marco de una actividad por la conmemoración de un nuevo aniversario del atentado, Weinstein fue a dar una charla al colegio primario al que asiste su nieto, y habló acerca de la situación de segregación y discriminación cotidiana. “Las docentes me preguntaron cómo hacer para que los chicos tomen conciencia -cuenta-. Yo creo que hay que pensar en lo cotidiano, en la convivencia. Por ejemplo trabajar sobre el bullyng, sobre la discriminación al diferente, al peruano o al boliviano. Hay que detectar cuando hay manifestaciones de odio, de burla, de descalificación o deshumanización. El extremo de estas situaciones son el pensar que ‘yo solo puedo vivir si mato a todos los peruanos, o a cualquier otro que sea diferente a mi’. A ese extremo se puede llegar, el nazismo fue eso”.

Libro en hebreo. Traido a la Argentina luego del Holocausto por judíos sobrevivientes que fueron conservados en la biblioteca de AMIA hasta el atentado. Luego resctado y conservado.

Actualizada 18/07/2017