Feb 11, 2025 | Culturas, Destacado 5

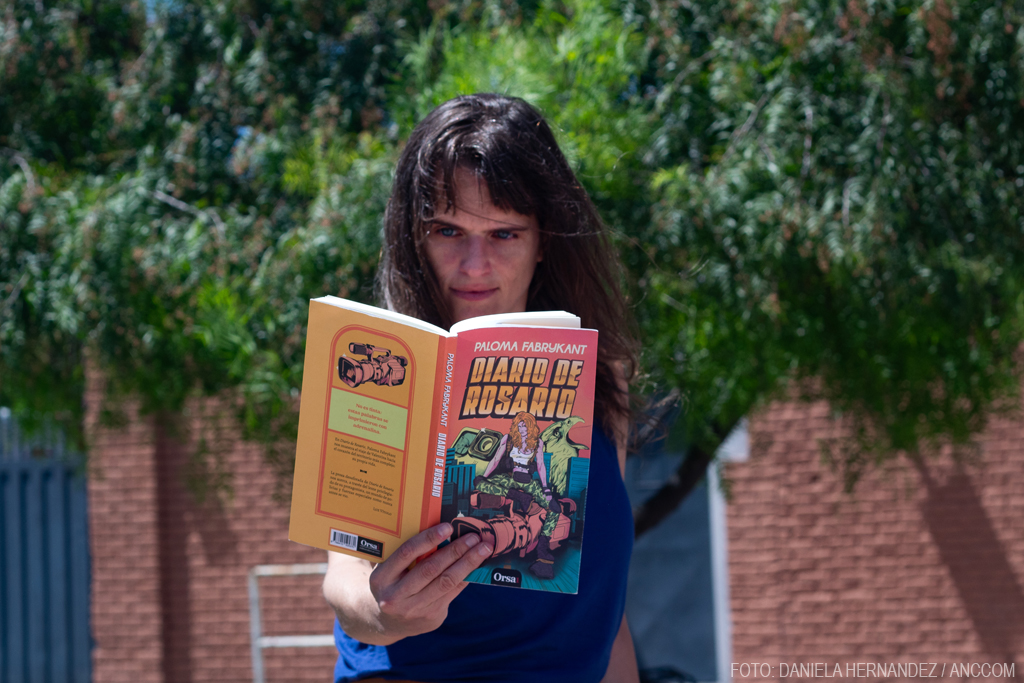

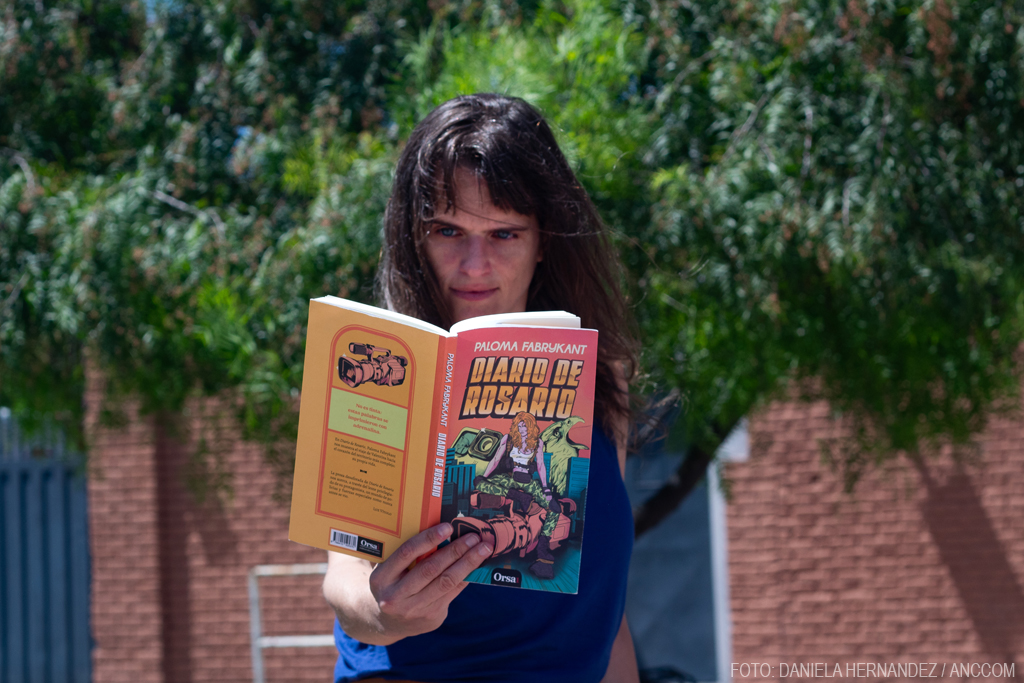

Paloma Fabrykant habla de «Diario de Rosario», su novela protagonizada por una productora del programa televisivo Policías en Acción. La autora se nutre de su propia experiencia como periodista para desplegar un lenguaje crudo, distante de la indulgencia o la insensibilidad y mostrar el submundo de la droga, el universo de pobreza, la falta de oportunidades y el rol de la policía como eslabón visible de la corrupción que también abarca a políticos, jueces y fiscales.

La novela Diario de Rosario, de Paloma Fabrykant, empieza, avanza y termina con droga. Narrada en primera persona y a un ritmo frenético por su protagonista, la historia nos pone en los zapatos y la piel de Valentina, una productora de calle para Policías en Acción, en su paso por innumerables allanamientos, pesquisas y crisis personales, cada vez más hundida en el submundo del crimen de “la capital del narcotráfico: la Chicago argentina”. Esta es la realidad que da pista a la ficción:

“[A Valentina] la tuve que hacer recontra atrevida —dice la autora en diálogo con ANCCOM—, como un personaje sin límites, un personaje que se manda muchas cagadas permanentemente. A la hora de describir barrios y situaciones no metí tanta tinta, sino que está más cercano a la realidad; es la parte más documental de la novela”.

Y es que Paloma, como Valentina, fue periodista de calle en el corazón y las suelas de Rosario; los nombres del cartel de Los Monos y Los Funes, sus sicarios y sus víctimas, aparecen a lo largo de la historia desde la propia experiencia de quien la escribe: “Viajé por primera vez igual que Valentina, para hacer Policías en Acción. De pronto cuando uno conoce nada más como turista o tenés amigos que son de ahí te cuentan de lo linda que es la costanera, de las zonas paquetas, y yo fui directo a los peores barrios. Entonces había gente en Buenos Aires que me decía: ‘Ay que lindo, voy a pasar el fin de semana a Rosario’, y yo decía: ¿Rosario? Barrio Toba, Zona Cero, todos esos lugares más complicados eran la única visión que yo tenía. Entonces sí, mi entrada fue directamente al mundo de lo marginal y al submundo de la droga y al universo de la pobreza y de la falta de oportunidades que tiene mucha de la gente que vive ahí”.

En ese escenario, la fuerza que mueve la acción, casi un personaje en sí mismo, es la policía. Y es que el objetivo de Valentina es sacar material jugoso de los procedimientos policiales; “vender el producto”. Para ello necesita que los oficiales le digan el lugar al que se allana, por dónde se entra, a quién ponerle la GoPro. Así, trabajando codo a codo con ellos, la institución se nos muestra desde un lado más íntimo, a ratos miserable, pero también muy humano. Con ello se corre el riesgo de generar el rechazo de potenciales lectores, pero también marca un nuevo paralelismo entre escritora y protagonista:

“Yo, tal cual como Valentina, tenía muchos prejuicios respecto de la policía, hasta empezar a trabajar con ellos y darme cuenta de que son seres humanos —cuenta Fabrykant—. Y son seres humanos que también vienen de instancias difíciles, de sectores marginales de la población. En general, la persona que tiene cierta conciencia de clase suele poner a los trabajadores como los grupos vulnerables, los grupos que necesitan contención. Entonces al ladrón o al que infringe la ley se lo perdona, se lo justifica, porque ha sido excluido. Y muchas veces el policía viene de esa misma cantera, y es una persona que, viniendo de una infancia difícil, viniendo de la pobreza, elige el camino de la ley. Después obviamente se va a corromper, como todo el mundo se corrompe en este país donde infringir la ley es cosa de todos los días. Pero bueno, todo aquel que tenía una visión más justificadora, más perdonadora hacia el humilde que infringe la ley, no la tiene hacia el humilde que se hace policía, cuando en teoría lo hace para proteger la ley”.

Es un escape de los lugares comunes que define la vida de la autora. Hija de la escritora Ana María Shua, Paloma Fabrykant construyó una carrera orientada a comunicar desde la acción: desde crónicas escritas desde las villas miseria, pasando por el trabajo como productora de calle, hasta una dedicación al jiu-jitsu que le valió una carrera en vale-todo (sus sumisiones y KOs desde el grappling todavía se encuentran en youtube); el curso de corresponsal de guerra que le permitió trabajar en Campo de Mayo, donde enseñó esa arte marcial, lo que le posibilita hablar con propiedad sobre el envío de fuerzas armadas a Rosario:

“[Al ejército] no lo podés poner a trabajar con civiles, porque todas sus hipótesis de conflicto son para una guerra. Una guerra es una situación donde el enemigo no vale nada; al enemigo hay que matarlo. Es una situación horrible, a la que uno nunca quiere que llegue nuestro país, pero cuando vos sacás al ejército es para matar. No lo podés hacer con civiles, ni siquiera contra el narcotráfico, porque la gente que está trabajando para el narco son civiles, son personas humildes que fueron llevadas por vidas difíciles a hacer estos trabajos. No son el enemigo. Y al ejército vos no lo podés ‘reentrenar’ como si fuera policía, porque ya está entrenado para repeler y matar. Es un entrenamiento completamente distinto que el de un policía, que tiene que tener habilidades blandas, hacer inteligencia hablando, poder detener a una persona y esposarla sin romperla, sin lastimarla, sin dispararle —Fabrykant sentencia—. La policía es una fuerza civil, puede trabajar con civiles; el ejército es una fuerza militar, sólo tiene que enfrentarse a otros militares”.

Después de un año en el que el actuar de la policía ha estado en el ojo del huracán, estas lecturas pueden pasar por acríticas. Pero lo que caracteriza el trabajo de la autora no es la indulgencia ni la insensibilidad, sino la crudeza: “El poli es el estrato más bajo: arriba están los políticos, los jueces, después los fiscales y por último el poli. Estás culpando de toda una red de corrupción al último eslabón de esa red. Al final, enfrentar a la corrupción y al narcotráfico es una misión demasiado grande, que si la querés hacer de verdad probablemente te maten. Pero ir a escupir a un policía no va ayudar a nadie”.

Una escritura en anfetaminas

La crudeza de este Diario de Rosario está en los hechos que narra, pero también en el lenguaje que utiliza: “Los detenidos estaban en el piso, con las manos en la espalda pero sin esposar. Tirados en el piso, quietos y callados sin las marrocas. La biaba que les tienen que haber pegado a esos cristianos para que estuvieran así”, se lee entrando a la novela. Lo que se elige contar es un hecho de violencia policial, y se hace en un tono que combina rigor periodístico, jerga coloquial y lunfardo antiguo. La narración no es apologética ni condenatoria, tampoco cae en la impostación sobreactuada ni en los manierismos. Es una voz a fin de cuentas muy propia, de la cual la autora confiesa: “No sé cómo sale”.

Desde ese lenguaje, los hechos violentos se suceden a un ritmo atrapante, con la misma adrenalina que empuja a la protagonista. Como a ella, nos cuesta pararnos a reflexionar, pero aun así quedan marcas. El peso de la realidad siempre se impone:

“La ficción se escribe siempre tomando cosas de la realidad, cosas que a uno le dolieron, cosas de la imaginación —dice Fabrykant a partir de un ejemplo de la novela: la búsqueda de una niña desaparecida—. Lo de Sheila es muy particular porque yo lo tomé de un caso real, pero que no ocurrió en Rosario. Esto es todo ficción, pero a Sheila decidí no cambiarle el nombre. Sheila es una niña que realmente fue desaparecida y bueno, encontrada, asesinada. A mí me tocó muy de cerca porque estuve en el rastrillaje y en el momento en que apareció el cuerpo, y eso es algo que te marca; te marca porque es dolorosísimo —cierra la autora, que luego desliza—. Después de Rosario, yo quedé un poquitito traumatizada, la verdad, y dejé de hacer el periodismo de calle que había hecho muchos años”.

Paloma Fabrykant es hoy productora creativa de “Bendita”, un programa al que ella misma describe como “de un humor totalmente liviano”. Y en Diario de Rosario, pese a los temas que trata, también hay muchísimo humor. Es una novela para leer de una tirada, “rayas largas que desaparecen rápido”, lo que parece una marca del trabajo de su autora:

“El objetivo para mí como escritora es que el lector pase un buen momento, quiera leer la siguiente línea, quiera sentir que está fuera de su vida cotidiana y se enganche como quien mira una película. A mí me gustaría que la literatura recuperara ese poder, que hoy pareciera que sólo lo tiene el cine o una serie. Leer no tiene que ser necesariamente para pensar, ni para ser más inteligente, ni para ser estudioso: tiene que ser una actividad de placer”.

Ago 28, 2024 | DDHH, Destacado 4

Familiares de víctimas de violencia institucional se congregaron una vez más al pie de la Pirámide de Mayo para pedir justicia. La X Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil fue acompañada por distintas agrupaciones de derechos humanos.

“La policía está para cuidar la vida de todos, incluso del que delinque”, sentencia Oscar Escobar, padre de Camilo Caupolicán Escobar, joven asesinado en 2019 por un policía encubierto por la Ciudad de Buenos Aires, quien lo abatió por la espalda cuando intentaba escapar de una redada en la calle. “El gobierno gasta mucho dinero en armas, en elementos para reprimir, y no pone una moneda para recuperar a nuestros chicos, sobre todo de los barrios más vulnerables, que están destruidos por la droga”, subraya mientras participa de la X Marcha contra el Gatillo Fácil, organizada por familiares de víctimas de la violencia institucional.

La Pirámide de Mayo se vio envuelta de globos negros y carteles con la foto de los jóvenes fallecidos. Una hora antes de que comience el acto ya se podía avistar un ambiente colaborativo entre las familias de las víctimas. Los saludos iban siempre acompañados de un sentido abrazo, una suerte de sostén mutuo entre hogares diezmados por el accionar de las fuerzas de seguridad. Algunos inflando globos, otros colgados de las rejas que rodean el monumento, fijando carteles y pasacalles que recuerdan el nombre de algún hijo, hermano o amigo que ya no está.

Emilia Vasallo, madre de Pablo “Paly” Alcorta, fusilado de un tiro en la cabeza por un efectivo policial que luego resultó absuelto de la causa, señala: “Es una lástima no poder marchar, pero preferimos hacer una concentración en esta plaza para preservarnos de la represión que podría surgir. No queremos a nadie preso por protestar, como ocurrió en la movilización contra la Ley Bases”. Según ella, el sistema judicial está diseñado para encubrir a los funcionarios estatales: “Nunca se van a tirar entre pares. En el caso de mi hijo, el fiscal encubrió la causa. Desaparecieron los videos de las cámaras de seguridad”.

“El gobierno gasta mucho dinero en armas para reprimir y no pone una moneda para recuperar a nuestros chicos, destruidos por las drogas», sentencia Escobar.

La jornada comenzó con actuaciones en vivo de diferentes artistas musicales. Sonaron chacareras, cumbias y rock & roll con letras de protesta. La más aclamada fue “Sr. Cobranza”, canción que popularizó la banda Bersuit Vergarabat durante el gobierno de Carlos Menem. Entre bombos y repiques, también se entonaron canciones populares de protesta:. “Ya vas a ver, las balas que vos tiraste van a volver”, cantaron los familiares a viva voz, y con lágrimas en los ojos.

Este año, una consigna que sostuvo la Marcha Contra el Gatillo Fácil es el rechazo a la baja de edad de imputabilidad, proyecto impulsado por distintos sectores del oficialismo en el Congreso de la Nación. En línea con esto, Inés Alderete, referente de la organización y madre de Marcos Acuña, otra víctima del gatillo fácil en el año 2015, remarcó en su discurso que “Ningún presidente, desde la vuelta de la democracia, tuvo una propuesta para sacar a los pibes de la calle, una madre se merece poder ver a su hijo arrepentido, poder mirarlo a los ojos y perdonarlo por lo que haya hecho”.

Feb 25, 2020 | DDHH

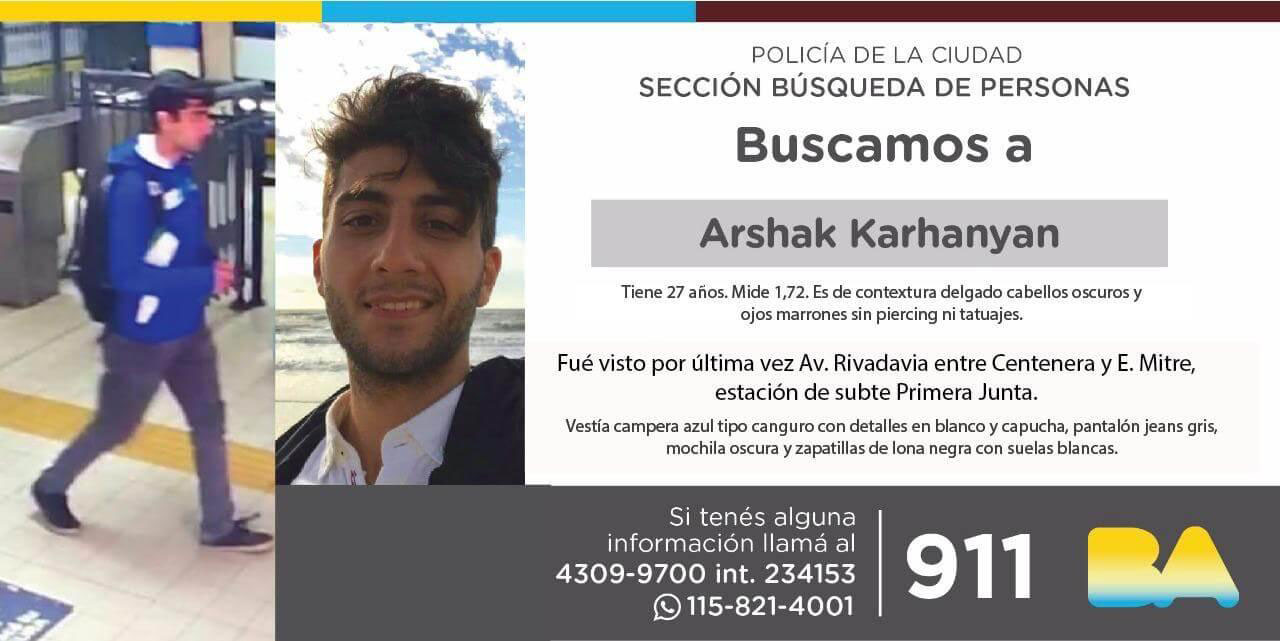

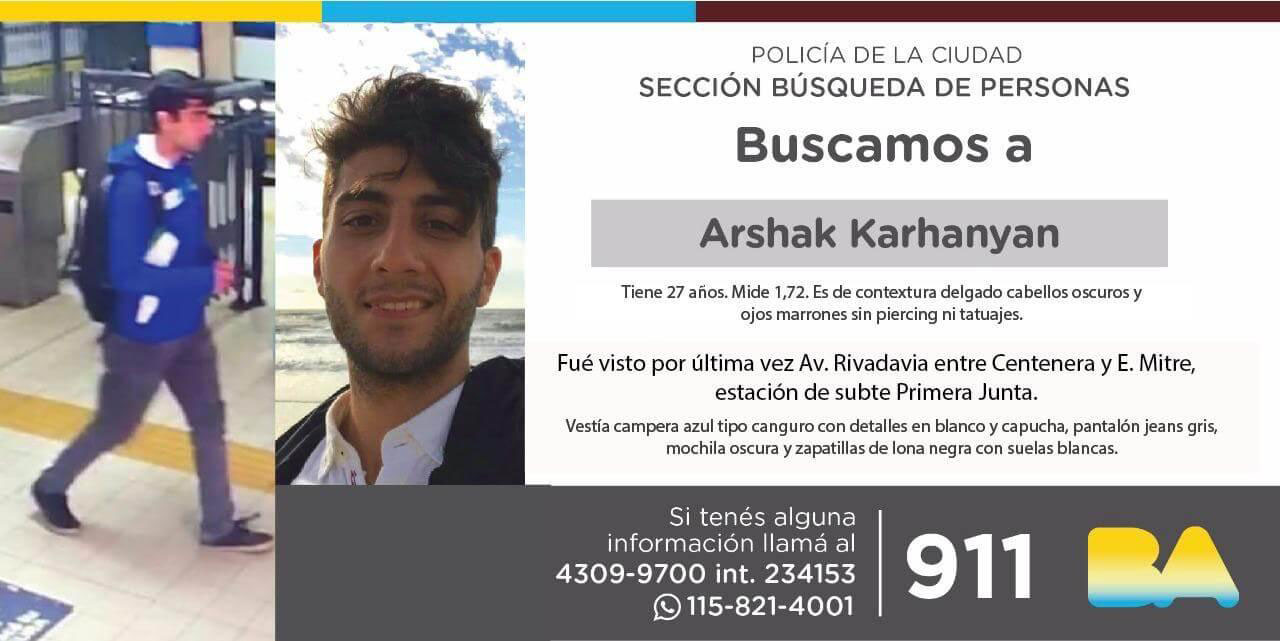

El 24 de febrero de 2019 el policía Arshak Karhanyan, de 27 años, salió de su casa sólo con su billetera y su arma reglamentaria, aunque estaba de franco. Su mamá, Vardush Davtyan, lo esperaba para cenar su comida armenia favorita y tenía que estudiar para rendir finales, pero nunca regresó. Este lunes se cumplió un año de la desaparición y la Justicia todavía no puede decir qué pasó.

La causa aún está en el proceso inicial de investigación, en la delimitación de si hay o no un delito, aunque para el juez Alberto Julio Baños no lo hay.

Para el abogado de la familia, Juan Kassargian, es difícil responder en qué se avanzó en este último año: “La fiscalía reunió un montón de pruebas, pero a los efectos de resultados ninguno. Por el lado de la querella avanzamos en el relevamiento de aquellas pruebas que resultaron de la investigación de la policía de la Ciudad y fuimos encontrando muchas inconsistencias. Al momento de elegir líneas de investigación, por un lado, llegábamos a un callejón sin salida, por otro lado, volvíamos a encontrar otro callejón sin salida… hay bastante negligencia en la prueba, tantos callejones cerrados, ya empieza a oler que no son meros errores, ya empieza a sonar a algo más que negligencias”.

En diálogo con ANCCOM, la diputada de la Ciudad por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, explicó: “El principio de la causa fue muy complejo, porque no le permitían a la familia ser querellante. Ahí nosotros presentamos un habeas corpus que permitió activar un poco la causa que estaba paralizada. Hasta que por fin, el juez, aceptó después de haber rechazado el pedido dos veces. Ahora lo que va a pedir la familia es que se modifique la carátula y sea desaparición forzada de persona. Nosotros ya agotamos las posibilidades administrativas y políticas, hicimos pedidos de informes, notas al ejecutivo, reuniones, el habeas corpus y una conferencia de prensa”. Y recalcó: “Nos llama muchísimo la atención que en este año haya tanto silencio alrededor de la desaparición. Y después hay situaciones que tienen que ver ya con una definición política de la Policía de la Ciudad o del ministro de Seguridad de la Ciudad de no acompañar con más fuerza este proceso de investigación”. Arshak, de origen armenio, llegó a la Argentina con su mamá y su hermano en 1997. Se formó en el Liceo Militar General San Martín y egresó en 2014 de la policía de la Ciudad. En un primer momento, trabajó en la División de Cibercrimen y fue perito en la primera etapa de la causa que investiga la muerte del ex fiscal Alberto Nisman. En 2016, pasó a la División Exposiciones de la Policía de la Ciudad, donde permaneció hasta principios del 2019, cuando fue trasladado a la Comisaría Vecinal 7B, de Caballito. Además, estaba estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

El día de su desaparición, Arshak fue captado por las cámaras de seguridad del edificio donde vivía en Caballito charlando en la vereda con el oficial primero Leonel Alejandro Herba, su ex compañero en la División Exposiciones de la Policía de la Ciudad. Luego de haber hablado por casi una hora, Arshak subió a su departamento y bajó unos minutos después para ir al cajero del Banco Ciudad ubicado en la estación “Primera Junta” de la línea “A” de subterráneos, donde hizo una extracción de dos mil pesos. Finalmente, las cámaras lo tomaron en el local Easy de la avenida Rivadavia comprando una pala de punta, que abonó en efectivo, y se lo vio salir caminando por Rivadavia hacia Flores.

Hasta ahí llego el registro fílmico. Para la Diputada Montenegro, esta situación es como mínimo sospechosa: “El primer pedido de cámaras es del sábado y el lunes, no del domingo, el día que desaparece Arshak, ahí se pierde tiempo. Los días que eran importantísimos se perdieron”.

Otro hecho llamativo del proceso de investigación es que los peritos de la Policía de la Ciudad hayan borrado datos del celular personal de Arshak al intentar desbloquearlo. Sólo se pudo acceder a la información que data de un mes antes de la desaparición.

“Algo pasó que motivó que Arshak dejara de estudiar el domingo al mediodía estando de franco, lo haya visitado otro policía y haya salido a comprar una pala de punta… estamos hablando de alguien que vive en un departamento de dos ambientes en plena Capital Federal y no tiene ni una maceta en la casa”, contó a Anccom un amigo de Arshak del Liceo Militar General San Martín, donde hicieron juntos el secundario. Y agregó: “El primer reclamo es para la Justicia, ¿cómo puede ser que después de un año no nos puedan dar una respuesta más que ‘se lo tragó la tierra’? Estamos hablando de un ciudadano que es dependiente del estado… ¡Un policía! Además hay un hermetismo completo. Estamos hablando de la policía investigando a la policía”.

Debido a la falta de respuestas, familiares y amigos decidieron crear una comisión por la aparición de Arshak con el objetivo de nuclear a toda la gente interesada y contribuir a la difusión del caso por redes sociales.

A partir de ahora, la querella avanzará en la cuestión procesal de terminar de reunir la prueba para poder exponer su hipótesis principal. “Hace seis meses no hubiéramos tenido elementos para sostener una hipótesis, hoy creemos que tenemos elementos para decir aproximadamente ante qué situación estamos. Todavía necesitamos verificar dos o tres cosas más”, explicó a esta agencia, Kassargian.

Ya pasó un año sin respuestas pero se mantiene la misma pregunta: ¿Dónde está Arshak?

Nov 30, 2018 | DDHH

Los familiares de las nueve víctimas de la peor masacre en la historia de las comisarías del país fueron acompañados por más de un millar de personas que reclamaron justicia para sus hijos y hermanos fallecidos en el incendio en la seccional 3ª de Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires.

La masacre ocurrida el 15 de noviembre pasado no es olvidada por los familiares que reclamaron contra las vallas que encerraban a la comisaría 3ª, ubicadas sobre Camino de Cintura. La seccional estaba clausurada por la Justicia desde 2011, y pese a ello la comisaría había desbordado su capacidad de alojamiento.

Ene 9, 2018 | Entrevistas

En el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, se dio lugar hace un año a la apertura de la dirección de Diversidad Sexual en el área de Derechos Humanos de la localidad. Es una de las cinco que existen a lo largo de todo el país y está a cargo de Nancy Sena, una mujer transgénero que hace varios años trabaja para los morenenses y que se destaca socialmente por su lucha contra la discriminación hacia la comunidad trans (travestis, transgénero y transexuales) y hacia los colectivos de lesbianas y gays.

¿Cómo surge la creación de una Dirección de Diversidad Sexual en Moreno?

La Dirección de Diversidad Sexual surge de las necesidades de las compañeras trans (travestis, transgénero y transexuales) y de los colectivos de lesbianas y gays, en el partido de Moreno. Pertenezco a esta localidad y también al colectivo de personas diversas. Siempre tuve presente el objetivo de esforzarme y trabajar para ellas, para tratar de satisfacer sus necesidades sociales, para luchar contra la discriminación y las desigualdades que sufren por su construcción de género, y para que se respeten las diversas elecciones sexuales. Ya trabajaba en el municipio cuando asumió Walter Festa como intendente de Moreno. La Dirección de Diversidad Sexual ya existía, pero no cumplía las expectativas de las compañeras. Venían a hacerse su DNI -a partir de la aprobación de La Ley de Identidad de Género, por ejemplo- y no encontraban respuestas a través del referente de ese entonces. El área existía pero no funcionaba, no era más que una usurpación de cargos de funcionarios dentro de la gestión pública de Moreno. De las convocatorias llevadas a cabo por las compañeras, y de las reuniones con el nuevo intendente, surge la creación de la verdadera Dirección. Asumí como directora tras una unanimidad de votos por parte del colectivo en su conjunto. En mayo del 2016 comenzamos con toda la organización y presentación del proyecto en el Concejo Deliberante. El Concejo aprueba el plan de la Dirección y en agosto del mismo año, el área de Diversidad Sexual comienza a funcionar como tal.

Nancy se destaca socialmente por su lucha contra la discriminación hacia la comunidad trans (travestis, transgénero y transexuales) y hacia los colectivos de lesbianas y gays.

¿Quién es Nancy Sena?

Me considero una persona luchadora, siempre fui para adelante con respecto a mis convicciones, reconociendo que los derechos no son favores. Viví siempre en Moreno y siempre quise trabajar por y para Moreno, ayudando a la gente. Toda mi vida lo que hice fue trabajar. Antes me formé, estudié y me informé para ser cada día mejor persona. Creo que hoy estoy sentada al frente de esta oficina porque nunca me quede quieta y nunca me callé la boca. Soy la primera mujer transgénero en trabajar dentro de este municipio, en obtener mi identidad de género peleándosela al Estado y la primera que se pudo casar, antes de toda ley, porque ya trabajaba para el Estado y me animé a demandar y a luchar por mis derechos. Con respecto a mi construcción de género femenina sostengo que yo siempre me sentí mujer. Mujer a veces se nace y otras veces se hace. Yo quise hacerme mujer, y lo más importante de esta decisión es que siempre tuve el apoyo incondicional de mi familia. Sufrí la discriminación social por mi elección, más que nada en la escuela y por parte de mis maestros, ni siquiera de mis compañeros, pero siempre tuve a mis padres que me entendieron y me amaron así como decidí ser.

¿Cómo llegaste a trabajar dentro de la gestión pública de Moreno?

En el 2003, con la asunción de Néstor Kirchner como presidente, comienzo a militar en la política social y al poco tiempo me convierto en la presidenta de una ONG de mi barrio llamada “Alcorta al Pie”. Trataba de cubrir necesidades, de que la gente tenga para comer, para vestirse y que tenga trabajo, sin dejar de lado mi objetivo de trabajar para el colectivo LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer). Cuando comienzo a militar en el barrio, empiezo a interactuar con la gestión de ese entonces. El municipio en ese momento le proveía mercadería a una agrupación, y la mercadería nunca llegaba a gente que no militaba: los abuelos y los niños. Mediante denuncias que hago por este tipo de irregularidades llegue a dialogar con el intendente anterior, Mariano West, y me pidió más tarde que me quede a trabajar en el municipio para la gente. Reconoció, más que nada, mi coraje al animarme a denunciar algo así, a punteros políticos que le robaban a la gente. De esta manera, comencé en el 2006 a trabajar en el área de Derechos Humanos y no me fui más, me enamoré de mi trabajo a partir de mi ingreso al municipio. Trabajar para este pueblo siempre fue uno de mis objetivos. Estuve en Derechos Humanos hasta que se dio la apertura del área de Diversidad Sexual de la cual estoy al frente en el presente.

Como mujer transgénero, ¿qué significa que exista este espacio en Moreno?

Es un logro inmenso. Esta dirección dentro de la realidad en la que vivimos, donde reina la falta de respeto y la desigualdad, significa progreso y éxito para la lucha de todas las compañeras y para mi propia lucha. Es la tercera dirección de Diversidad Sexual abierta en la provincia de Buenos Aires por la pelea de las compañeras, por obtener trato digno e igualitario a nivel social, por sus derechos. Y en total son cinco direcciones de Diversidad Sexual que funcionan en todo el país. Que este espacio exista significa tener la posibilidad de que dentro del pueblo de Moreno, la sociedad sea consciente de que existen personas que eligen cambiar de alguna manera su realidad sexual y que hay que respetarlas como a todos. El respeto es lo más importante.

» Sufrí la discriminación social por mi elección, más que nada en la escuela y por parte de mis maestros, ni siquiera de mis compañeros, pero siempre tuve a mis padres que me entendieron y me amaron así como decidí ser», dijo Nancy.

¿Cómo trabaja el área de Diversidad Sexual?

La dirección de Diversidad Sexual trabaja visibilizando, acompañando y solucionando problemas que afecten la vida de las personas que eligen una construcción de género distinta. Apoyamos que el colectivo de personas diversas tenga los mismos derechos que cualquier persona. Por ejemplo, a estudiar en una universidad o en un colegio, sin ser discriminado. Recibimos denuncias de este tipo, por discriminación, por eso estamos en constante contacto con espacios educativos en donde brindamos charlas sobre lo que significa que todos, aunque decidamos ser diferentes, tengamos derecho a estudiar. La discriminación está en muchos ámbitos, en el trabajo también. Las compañeras necesitan tener un trabajo autónomo para vivir como cualquier ser humano. Necesitan decidir dónde quieren trabajar y deben ser aceptadas con respeto. Por eso, estamos peleando para que se le dé el necesario tratamiento y aprobación a la ley de cupo laboral, la cual sostiene que por lo menos el uno por ciento de personas transgénero deben poder trabajar en el Estado. También acompañamos a las compañeras que no tienen su DNI -porque lo rompen, porque lo tiran al no sentirse identificadas o porque son víctimas de robo- a que se hagan uno nuevo a partir de la nueva Ley de Identidad de Género. Estamos en contacto directo con la comisaría de la mujer porque hay compañeras que viven en pareja, como cualquier otra mujer, y son víctimas de violencia de género. Así estamos trabajando, y hay mucho más por hacer.

¿Cuáles son los objetivos a futuro?

Tenemos un largo camino por delante. Esta dirección es un espacio nuevo en Moreno. Lo principal es seguir escuchando a todas y todos, apoyar a las personas que forman parte del colectivo y a las que no, también; para que nos conozcan, para lograr igualdad. Tenemos que explicar que en la diversidad sexual hay un montón de actores. Para nosotros es muy importante, además, seguir llegando a las escuelas, interactuar con los maestros, con los niños para que los chicos que decidan sobre su construcción de género a temprano edad, logren integrarse. Nuestro trabajo desde los colegios es fundamental. Me parece importante destacar que tenemos buena llegada a los medios, muestran nuestro trabajo, nuestros logros. Que una niña transgénero tenga su DNI nuevo con 14 años, es un gran logro. Y queremos seguir así, cumpliendo objetivos, peleando por el respeto a los derechos de cada uno de nosotros, como también formando, informando y capacitando desde este lugar que es la dirección de Diversidad Sexual.

Actualizada 18/07/2017