Un muestra sobre el realismo delirante de Laiseca

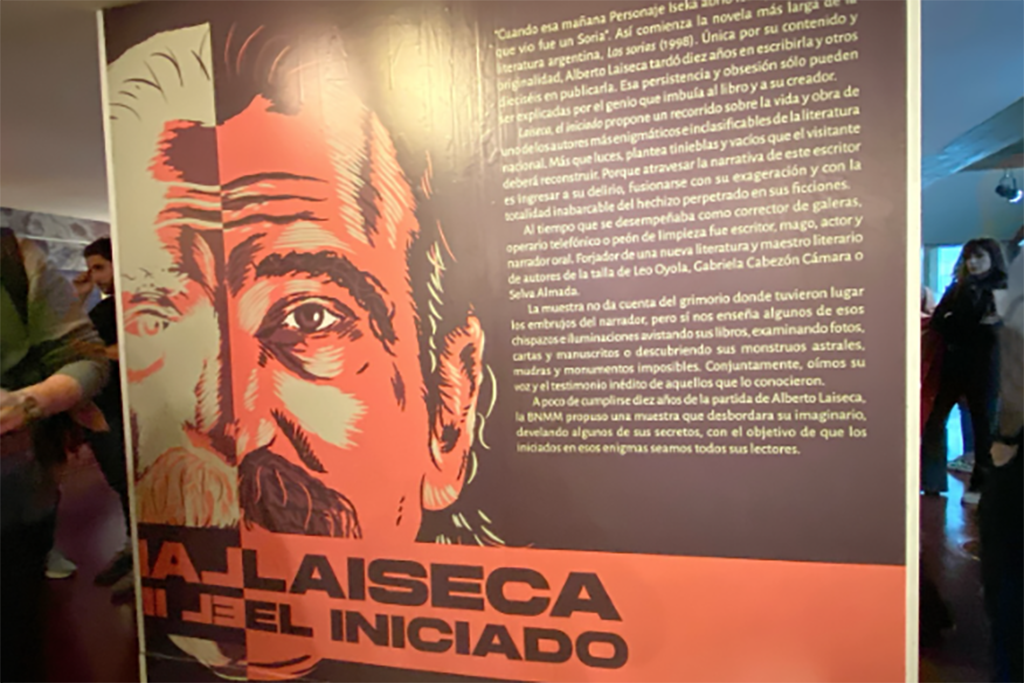

Se inauguró en la Biblioteca Nacional “Laiseca: el iniciado”, una exposición que recorre vida y obra del gran escritor argentino, maestro de escritores y personaje de culto que entreveraba esoterismo y literatura y supo brillar como narrador oral en el programa “Cuentos de terror”. Un autor que anticipó el presente.

“Laiseca escribía desde el astral”, afirmó Mariano Buscaglia en su discurso inaugural de la exposición Laiseca: el Iniciado en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, un recorrido por la vida y la obra de Alberto Laiseca: escritor prolífico, personaje de culto, narrador televisivo y esoterista. “En sus textos, el tiempo era una unidad donde estaban el pasado, el presente y el futuro. Y por eso mismo tal vez vemos muchas cosas que suceden hoy, que Lai advirtió cuarenta años atrás”, siguió el curador y director general de la muestra.

“Todo gran escritor, todo genio literario, siempre está hablando a un futuro que se va a formar más adelante —desarrolla el mismo Buscaglia en diálogo con ANCCOM—. Y yo creo que la obra de Laiseca, en ese sentido, es muy profética. Sobre todo en este mundo que tenemos ahora, que es prácticamente tecnocrático y lleno de dictadores que son muñecos psicóticos, gritones… Todo eso está en la obra de Laiseca; te pone los pelos de punta cuando lo leés. Es como que se invirtieron las cosas: hoy lo real es el delirio”.

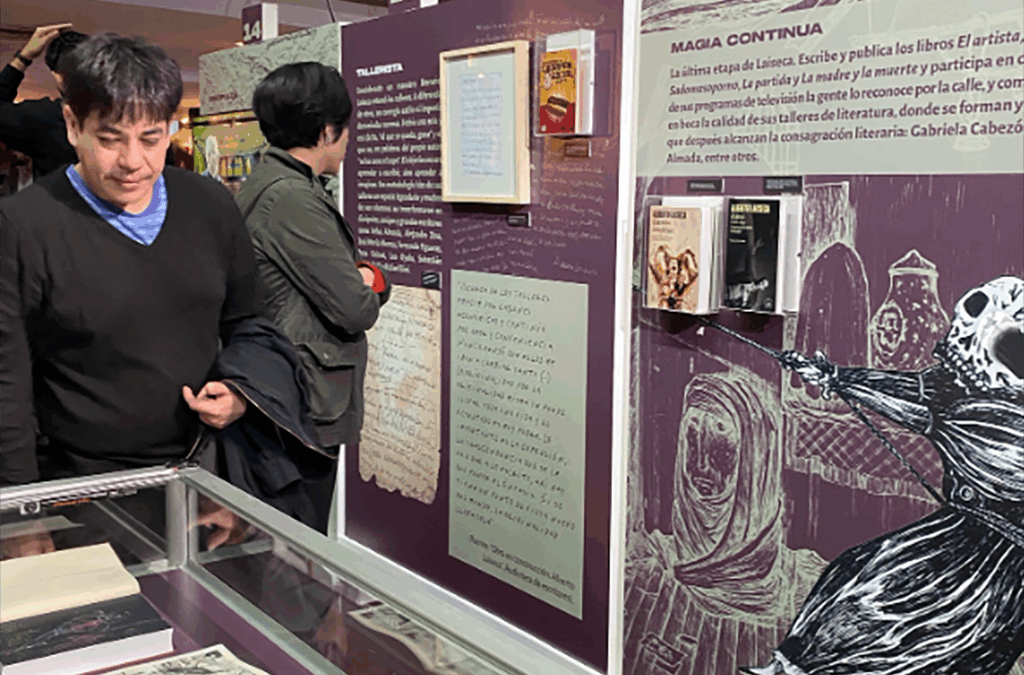

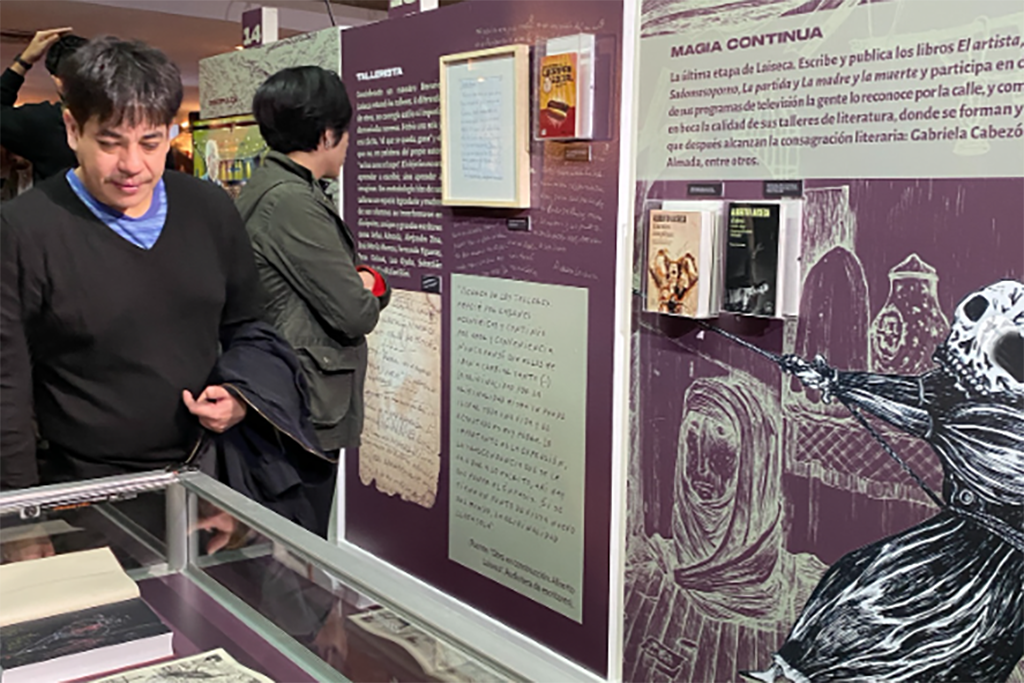

La exposición plantea un recorrido por la vida de Laiseca a partir de los tres momentos de la iniciación esotérica: el deseo, la perseverancia y el dominio. Así, a través de paneles y biombos color rojo tierra y verde olivo, pasamos desde sus lecturas de infancia y los conflictos con sus padres, a través de las noches del Bar Moderno y su lucha por la publicación de su enorme novela Los Sorias, hasta su consolidación en el circuito cultural como personalidad mediática y maestro tallerista.

“Todos piensan en Laiseca como una especie de lobo solitario —sigue Buscaglia—pero en esa etapa de los años setenta y fines de los años sesenta, en el Bar Moderno, Laiseca fue muy activo, tenía muchos amigos ahí. Y él pasaba de mesa en mesa con sus manuscritos, pidiéndoles a los demás que lo escucharan mientras leía. Además participaba de lecturas que iban de casa en casa, y ahí él leía los textos taoístas, leía sus obras de teatro, leía los primeros fragmentos de Los Sorias, esa novela que nadie quería publicar…”

Alberto Laiseca manejaba un estilo al que llamó “realismo delirante”. En su obra se juntan elementos míticos, coloquiales y grotescos. Como tallerista, tuvo discípulas tan diversas como Selva Almada, Valeria Tentoni y Gabriela Cabezón Cámara. Allí acogió también al propio Mariano Buscaglia, que sentencia: “Laiseca es imposible de copiar. Eso te lo dicen los mismos discípulos. Me parece que no puede haber alguien que continúe su estilo, porque de hecho ese ‘realismo delirante’ es ponerle nombre a algo que no se puede definir. Para mí, el gran legado de Laiseca es la imaginación”.

***

Tras los discursos inaugurales, se proyectó un episodio de Cuentos de Terror: una serie de narraciones orales del escritor homenajeado para el canal de cable argentino I.Sat. El ciclo recoge obras de Poe, Lovecraft, Ocampo y del propio Laiseca, entre muchos otros. En esta ocasión, fue un cuento anónimo: “La madre y la muerte”. Se apagan las luces, se escucha un zumbido y aparece un bigote, un cigarrillo, la voz cavernosa de Laiseca; un autor que hizo de sí mismo un personaje.

“Mucha gente se acercó a la obra de Laiseca gracias a ese programa —dice Buscaglia—, sus discípulos y el público duro que se formó en esa etapa, la del viejo loco que hablaba en televisión, de bigotes enormes, fumando sus cigarrillos y contando cuentos extraordinarios. Hay que tener en cuenta que esa percepción, que es positiva por parte de los jóvenes, también tuvo su lado negativo con la intelectualidad de acá, que toma esas cosas como si fueran un circo y lo trataban de payaso o lo que fuera. Cuando es todo lo contrario: era un genio tanto actoral como literariamente. No recuerdo otro escritor que tuviera esa calidad y ese talento para contar los cuentos. Además, sin nada: el tipo está solo, hablando, contando un cuento de la forma más primitiva y antigua como antes se contaban los relatos orales; lo hace del mismo modo y tiene el mismo efecto, hay muy pocas personas que pueden lograr eso.”

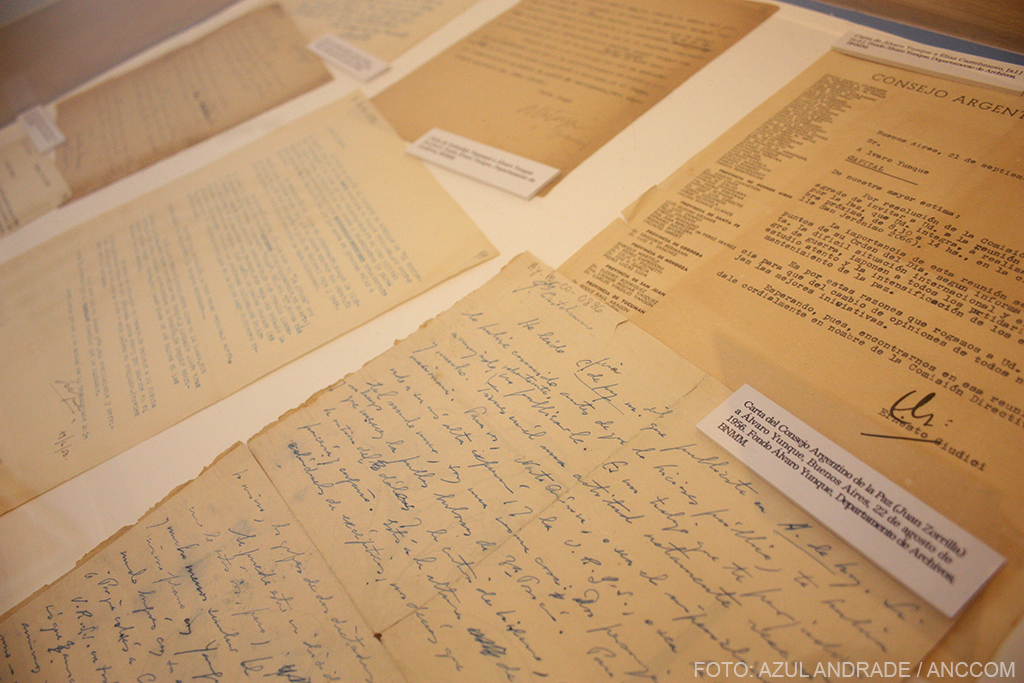

En Laiseca: el Iniciado encontramos, como el nombre insinúa, círculos mágicos, espadas rituales, demonios quiméricos, mudras, máquinas de protección áurica y grabados de Hermes Trismegisto. Aparecen Madame Blavatsky, Eliphas Levy y Paracelso junto a cartas a Rodolfo Fogwill y películas de Cohn y Duprat. Hay gallinas con pico de trompa que absorben la potencia sexual y flamencos de base mecánica que sacan repuestos de sus cadáveres. El caos contenido en los libros de Laiseca.

“El esoterismo es muy importante en la obra de Lai —explica Buscaglia—. Sobre todo en las novelas más importantes de él, como Los Sorias o El jardín de las máquinas parlantes, que prácticamente no se pueden leer sin el marco esotérico. Además, Lai era un esoterista. Vos ingresabas a la casa de Lai y tenía muchas marcas esotéricas, como los platos, que eran uno de los elementos más atípicos y que generaban mucho desconcierto en las personas que entraban por primera vez. Vos veías platos comunes, de vidrio, puestos en lugares insólitos, sobre un banquito o algo así, con una película de agua encima, y los llegabas a tocar y te ladraba: ‘¡No me toques eso, porque son mis máquinas!’. Eso en el plano material era un plato, pero en el plano astral era una máquina que te protegía”.

La inauguración también contó con los discursos del Director de Coordinación Cultural de la Biblioteca Nacional, Guillermo David, y de Nicolás Reydó, integrante del equipo de investigación. Éste último, después de leer una larga lista de agradecimientos que incluía a Julieta Laiseca (hija de Alberto), Selva Almada y Andrés Duprat, destacó: “En este contexto donde predominan los Sorias, donde el estado todavía es un espacio de resistencia y de disputa, es importante nombrar a los compañeros que trabajaron en esta muestra.”

“Todo el proceso fue muy colectivo —se alegra Buscaglia—. Laiseca decía algo muy particular: él tenía esperanza de que su obra fuera conocida mientras estaba vivo, porque él decía que ‘mientras estoy vivo puedo hinchar las pelotas’. Y yo creo que ese es el objetivo que tenemos: hinchar las pelotas. Hinchar las pelotas para que la obra de Laiseca sea lo más conocida posible, porque me parece que vale la pena. Yo lo tengo muy alto en cuanto estima y admiración. Para mí está a la altura de Borges. No es un escritor más dentro de una escuela literaria; es un tipo que aparece una vez en el siglo.”

Laiseca: el Iniciado se podrá visitar hasta el 30 de junio de 2026 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. en la Sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Agüero 2502, CABA. La entrada es libre y gratuita.