Cuarto mes de toma en la gráfica Morvillo

Los trabajadores y las 240 familias que vivían de esos salarios se oponen al cierre y exigen la continuidad productiva.

Tras 50 años de actividad, en febrero de este año las máquinas de la gráfica Morvillo dejaron de imprimir. Ante la baja en la productividad, sus dueños presentaron la quiebra. Desde entonces, los trabajadores permanecen en la planta ubicada en Avellaneda en rechazo al cierre y en defensa de sus puestos de trabajo. Ya llevan más de 115 días de ocupación y reclaman la intervención del gobierno provincial para retomar la producción.

“El 25 de febrero nosotros trabajamos hasta las 10 de la noche. A las 23:30 nos llega un mensaje de WhatsApp de la empresa diciendo que cesaban las tareas, que al otro día no teníamos que presentarnos y debíamos esperar instrucciones. En ese momento nos pusimos a discutir la necesidad de volver a la fábrica para ver de qué se trataba”, recordó Enrique Andina, miembro de la Comisión Interna de Morvillo. “Cuando nos hicimos presentes, ya no discutimos qué teníamos que hacer, sino que empezamos a ver por dónde entrar”, continuó.

El comunicado enviado por el directorio anunciaba el cese de actividades a partir del primer turno del 26 de febrero. El texto acusaba una caída del 63% en el volumen de producción debido a la pérdida de varios clientes importantes, aumentos en los precios de los insumos y la exigencia de pago adelantado por parte de los proveedores de papel. El pedido de quiebra fue rechazado en primera instancia por la justicia, pero finalmente fue aceptado tras una apelación.

La principal producción de Morvillo eran catálogos y revistas. Al igual que el resto de la industria gráfica, sufrieron el avance de la tecnología y la digitalización, a la que, en este último tiempo, se sumó la recesión económica. “Se olfateaba que algo iba a pasar. Nosotros lo veíamos por el lado de los despidos, que era lo que la patronal hacía correr muy fuerte”, señaló Sebastián Rodríguez, quien dedicó más de la mitad de sus 48 años de vida a la empresa y también forma parte de la comisión interna. Luego del anuncio, los dueños no volvieron a aparecer: no se presentaron a la conciliación obligatoria ni dieron mayores explicaciones a sus empleados, cuyas indemnizaciones aún deben resolverse por la vía judicial.

“Abajo la quiebra fraudulenta”, “240 familias en la calle”, “Que ningún taller imprima nuestros trabajos mientras dure el conflicto”, dicen algunos de los carteles pegados en la fachada de la imprenta, que cumple cuatro meses sin operar. La principal demanda apunta a revertir esta situación: que el gobierno provincial intervenga para garantizar la continuidad productiva. “No solamente nos aseguraría el laburo a nosotros, sino que tiene una utilidad pública. Tenemos la capacidad para hacer manuales y libros para los 135 municipios de la provincia. También boletas electorales. Tenemos las máquinas preparadas y gente capacitada para hacer esos trabajos. Hay compañeros con muchísimos años de antigüedad, el promedio de la compañía es de 25, 30 años”, aseguró Andina.

Luego de idas y venidas, una primera reunión hace aproximadamente dos meses con autoridades del municipio de Avellaneda y una movilización a La Plata donde fueron recibidos por funcionarios de la provincia, los trabajadores pudieron presentar su reclamo. Sin embargo, a más de 20 días de la última reunión, siguen sin recibir respuestas. Por esa razón, el pasado jueves 19 realizaron una manifestación en Puente Pueyrredón, que contó con alta presencia policial.

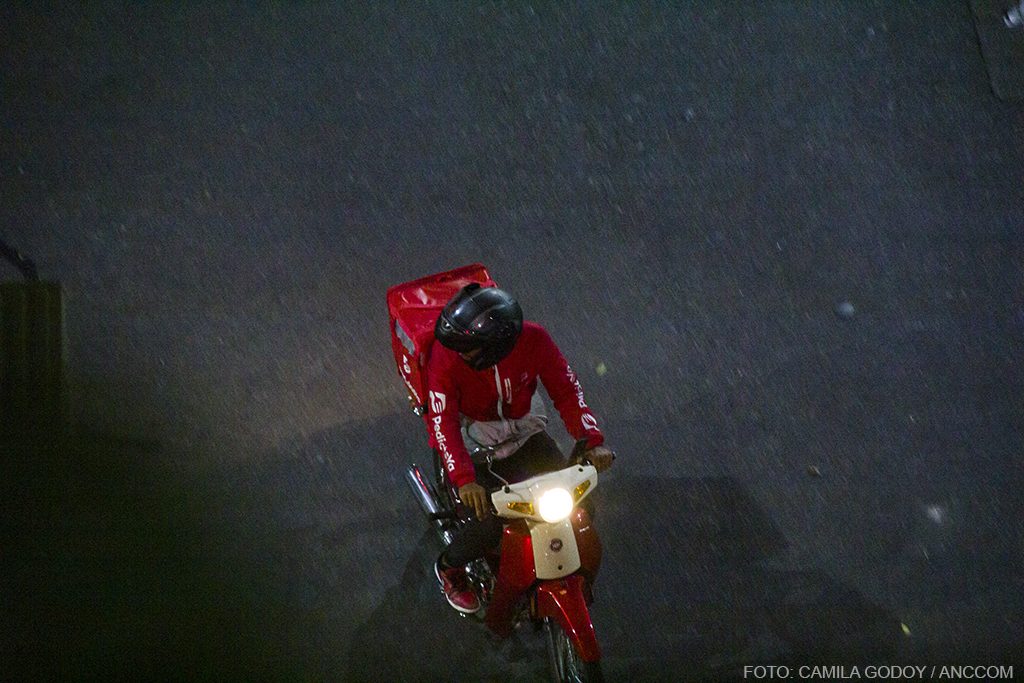

Los días pasan y en la planta reina la incertidumbre. Son más de 200 los trabajadores que en febrero sufrieron la pérdida de sus empleos. Hoy se enfrentan a las dificultades de volver al mercado laboral con más de 45 años de edad y, muchos de ellos, con problemas físicos por las características demandantes del trabajo en la fábrica. Sus ingresos se limitan a lo provisto por el fondo de desempleo, que en junio tuvo un tope de $313.400. “Nadie vive con 300 mil pesos. Necesitamos sostenernos de alguna manera. Hay compañeros que vienen haciendo changas. Es una situación muy complicada”, afirmó Andina. Ante esta dificultad, crearon un fondo de lucha con el alias morvilloenlucha para recibir colaboraciones y poder continuar con la medida de fuerza.

Mientras esperan la contestación del gobierno de Kicillof, los trabajadores también pelean contra el remate de los bienes de la empresa, patrimonio del que obtendrían las indemnizaciones que les corresponden. “Están tirando abajo los precios de una manera descomunal. Si nosotros no continuamos productivamente y tenemos que cobrar la plata, la cobramos de la venta del inmueble y de los muebles. Con los precios por el piso no vamos a ver ni un peso”, explicó Rodríguez. “Tenemos otra pelea con el síndico, que nos viene diciendo que sobre el inmueble nos correspondería, en cuanto a saldo indemnizatorio, solamente la mitad. Un acreedor puede llegar a cobrar la totalidad de su deuda y nosotros solo el 50%”, agregó Andina. El viernes ambos se presentarán a una nueva audiencia como representantes y miembros del comité de control del proceso de quiebra, donde, según sus testimonios, se seguirá tratando el tema de la tasación.

A la par del reclamo por la continuidad productiva está la posibilidad de entablar un vínculo con Desarrollo Social para que atienda las necesidades específicas de los despedidos. Muchos padecen alguna enfermedad o tienen familiares enfermos con necesidad de tratamiento y perdieron la cobertura médica. Las problemáticas que enfrentan desde el cierre de la imprenta son numerosas. Para los trabajadores, la permanencia en la planta y la custodia de los medios de producción, ya sea para retomar la actividad o cobrar una compensación, es la única manera de velar por sus intereses, aún cuando no cuentan con el apoyo de su sindicato. “No se puede obviar el rol de la Federación Gráfica Bonaerense. No sólo no mueve un dedo, sino que milita activamente contra nuestra lucha”, denunció Rodríguez, y afirmó que solo los incitan a esperar el cobro por la venta del inmueble.

El cierre de la gráfica no solo tuvo consecuencias económicas, sino también emocionales. “Vos armás tu vida en función al trabajo. Se te cae el organizador social y se te descalabra un poco todo. El nuevo escenario sin un peso en la calle es muy complicado. Eso afecta emocionalmente, de hecho tenemos compañeros afectados que empezaron tratamiento psiquiátrico”, dijo Rodríguez.

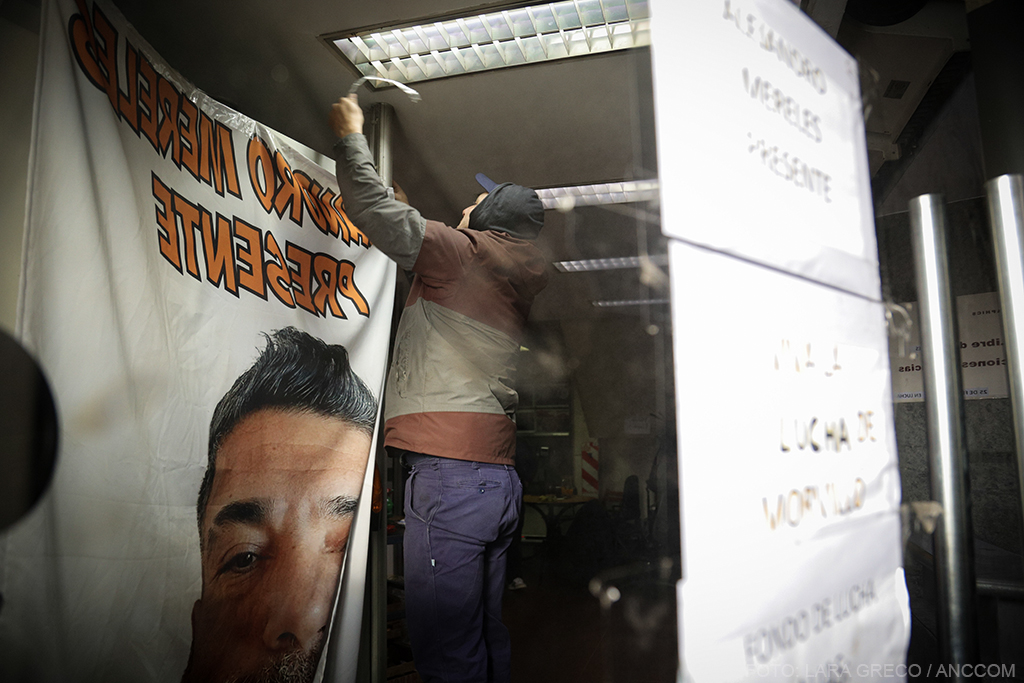

Alejandro Mereles llevaba más de 30 años en la empresa. Falleció a los 20 días de ocupación. “Fue un golpe muy duro para él el tema del cierre. Esos primeros 20 días fueron los más álgidos, nadie sabía qué iba a pasar y Ale estaba firme ahí. Fue uno de los pioneros en la organización de la fábrica. Perdimos a un gran compañero”, comentó Andina. La bandera con el rostro de Mereles acompaña a los trabajadores de Morvillo en todas las actividades y movilizaciones.

Unidad de los trabajadores

A pesar de todo, la lucha dentro y fuera de la planta continúa. En estos cuatro meses se realizaron festivales, plenarios, manifestaciones y otras actividades en pos de visibilizar estos reclamos. Los trabajadores destacan el apoyo que han recibido de parte de familiares, vecinos, organizaciones sociales y obreros que corrieron la misma suerte que ellos con otras empresas, como fue el caso de Secco. “Nosotros venimos acompañando varias luchas, así como a nosotros nos vienen acompañando, porque eso hay que mencionarlo, la solidaridad es enorme”, sostuvo Andina. En las movilizaciones pueden verse carteles en apoyo a los jubilados y los médicos del Garrahan. Las banderas colgadas en la entrada de la gráfica apuntan a la unidad de todas las demandas obreras. “Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro” se lee en una de ellas.

“O te resignás o luchás. A los trabajadores no nos queda otra que salir a luchar”, sentenció Rodríguez. Los trabajadores de Morvillo afrontan cada nuevo día, cada turno de vigilancia en la gráfica, cada audiencia, cada actividad con esa misma convicción.