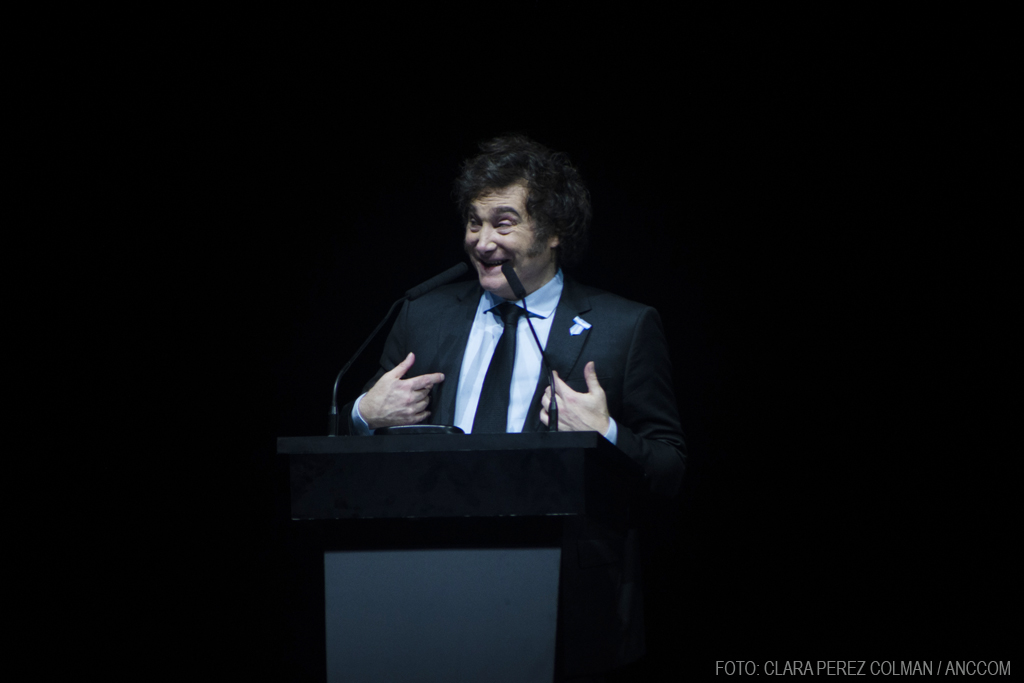

Un gran retroceso en el derecho a la información

Un decreto firmado por Javier Milei modifica la Ley de Acceso a la Información pública y limita la publicidad de actos de funcionarios oficiales. En esta nota, lo analizan especialistas en la materia.

En agosto el gobierno nacional reglamentó el decreto 780/2024 que modifica, principalmente, el alcance de las definiciones de “información pública” y “documento”, presentes en el Artículo 3 de la Ley 27275. Introduce nociones nuevas como lo son la información privada o de naturaleza privada, que viene a controvertir el estándar de que toda información que posee el Estado es pública en tanto no contradiga excepciones muy específicas, que se encuentran establecidas en el texto de la normativa.

Sancionada en 2016, la Ley de Acceso a la Información ha sido destacada no sólo por los distintos sectores de la sociedad y del periodismo sino también por organismos internacionales por su perspectiva de publicidad y de transparencia de los actos de gobierno, en línea con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información. En diálogo con ANCCOM, Emir Salomón, abogado y miembro de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) explica que “un decreto reglamentario no puede ignorar esta larga tradición que se asienta sobre los derechos humanos y una jurisprudencia, una práctica institucional que viene basándose en el principio de máxima divulgación”.

Al introducir categorías nuevas que no dan claridad acerca de hasta qué punto los datos que posee el Estado son de naturaleza privada, qué los convierte en privados y cuándo esa información puede o no ser otorgada, empiezan a aparecer “casos de excepción” que previos a este decreto habrían sido alcanzados por el principio de máxima publicidad. A partir de esta nueva reglamentación, el funcionario público debe evaluar un “juicio de razonabilidad” por fuera del análisis que solía hacer la ley, en el que tiene que desentrañar si la naturaleza de esa información que posee es realmente privada o no lo es.

“Uno de los puntos más preocupantes tiene que ver con las modificaciones del Artículo 3, que vienen a controvertir el estándar de que toda información que posee el Estado es pública en tanto no contradiga excepciones muy específicas, que se encuentran establecidas en la ley. Desde ACIJ, consideramos que esto representa una extralimitación en las facultades reglamentarias que posee el presidente de la Nación, según el texto constitucional y lo que es la norma de acceso a la información pública”, remarca Salomón.

Cabe recordar que la ley prevé en su texto la aplicación de un “sistema de tachas” en los casos en que exista información sensible que no pueda hacerse pública. El decreto parece desconocer esta posibilidad, o por lo menos no hace hincapié en ella, en la medida en que establece que todos los documentos que tengan estos datos no se den a publicidad. Por ende, tiende más a la negativa de entregar la información, más que a la positiva.

Luis Lozano, licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialista en la materia e investigador y docente de la UBA, remarca que la norma “deja un amplio margen de discrecionalidad para rechazar pedidos de acceso, ya sea porque involucran datos que el funcionario juzga que son de naturaleza privada en los términos de este decreto o porque juzga que no hay interés público en aquello que se solicita, como si eso pudiera definirlo el sujeto obligado, lo que contradice directamente los principios de la ley: máxima publicidad y máximo acceso. El funcionario no es la persona que define si hay o no interés público”.

El decreto viene a modificar otro, el 206/2017, que era reglamentario de la ley y que tenía algunos puntos que diversos especialistas en la materia habían marcado como conflictivos porque reducía la autonomía de la Agencia de Acceso a la información Pública. A eso se suma esta reforma, mucho más profunda y con un gran impacto en el ejercicio efectivo del derecho.

“Es un retroceso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública porque se introducen cuestiones que pueden ser disuasivas o amenazantes para aquel que va a hacer un pedido de acceso, como pedir obligatoriamente el número de documento, domicilio, correo electrónico. Eso no estaba contemplado en la ley”, dice Lozano. Y agrega algo igual o más importante: “De hecho, la ley establecía el principio de informalismo por el cual no puede haber mayores requisitos formales para dar la información. Incluso va más allá e introduce la violación al principio de buena fe, es decir que puede perseguir a quienes, según el funcionario o el Estado, hagan un uso abusivo del derecho de acceso”.

Por su parte, Salomón reflexiona que “la situación se torna desigual cuando un ciudadano que no tiene conocimiento acerca de cómo realizar estos trámites necesita conocer esa información que no se da a publicidad. Ante la negativa, el reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información o la Justicia se vuelve la única alternativa. Son procesos que implican un poco más de conocimiento acerca de la viabilidad de las peticiones, hasta dónde se puede reclamar, con qué argumentos y qué respuesta da el Estado”.

Las consecuencias de este decreto también tienen un gran impacto en el trabajo periodístico. En diálogo con ANCCOM, Agustín Lecchi, Secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) señala que “esta actitud del gobierno nacional va en línea con toda una serie de políticas que atacan la actividad periodística, tienden a controlar la información que circula y tienen como consecuencia el cercenamiento de voces, como por ejemplo el ahogo presupuestario a los medios autogestivos, el silenciamiento de los medios públicos, el ataque a medios privados como sucedió con Editorial Perfil y las denuncias penales a periodistas como ocurrió con Darío Villarruel y Nancy Pazos”.

Por su parte, Paula Moreno, presidenta del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) remarca que “el escenario que hoy tenemos en el ejercicio periodístico y en el vínculo con la gestión de Javier Milei es muy hostil y violento. En este contexto agobiante de hostilidad y hostigamiento constante, hay otras medidas que han intentado cercar al periodismo, como por ejemplo el intento de matriculación obligatoria por parte del Ministerio de Capital Humano”.

Tanto los especialistas en la materia como los trabajadores de la prensa coinciden en que este decreto representa no sólo una desnaturalización de lo que plasma la ley, es decir un ataque al espíritu de máxima publicidad y transparencia, sino también una extralimitación de las facultades reglamentarias que tiene el Poder Ejecutivo en relación a las leyes. “El acceso a la información aparece como una herramienta del activismo de derechos humanos, de las organizaciones civiles y del periodismo como forma de monitorear al Estado, como forma de ver qué se está haciendo con los recursos y qué hacen los funcionarios públicos en el ejercicio de sus roles”, señala Salomón.

En la misma línea, Moreno concluye que “el concepto de información pública no le pertenece a la prensa, le pertenece a los ciudadanos. Por ende, limitar el acceso a la información pública es limitar las posibilidades de los ciudadanos de involucrarse con los temas que son de todos, debilitar la institucionalidad y la calidad democrática”.