Feb 14, 2025 | Comunidad, Destacado 5

El boleto mínimo costará 408 pesos en marzo y luego se ajustará mes a mes por inflación. Cuestionamientos al gobierno de Jorge Macri por el incremento, por el azul que unificará a todas las unidades de CABA y por la falta de una mirada integral del AMBA.

A poco más de cinco meses del traspaso de las líneas de colectivo del Estado nacional a la Ciudad de Buenos Aires, la gestión de Jorge Macri anunció una suba del boleto que entrará en vigencia a partir del 1° de marzo. Al igual que con el subte, el Ejecutivo porteño lo comunicó en una audiencia pública realizada el pasado lunes vía Zoom –transmitida por YouTube–, en la que recibió cuestionamientos no sólo por este incremento, sino también por otras medidas y una mirada alejada del Área Metropolitana.

«Falta una visión regional. Se segmenta teniendo una visión solo de Capital Federal. Ahora empezamos a presenciar la separación entre los colectivos que circulan sólo en la ciudad y los que circulan en el AMBA, lo que llevará a regulaciones y tarifas distintas», criticó el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada.

El secretario de Transporte porteño, Héctor Guillermo Krantzer, justificó la medida debido a la necesidad de compensar el aumento en los costos de explotación, garantizar el buen funcionamiento y modernizar el sistema, cubrir las nuevas gratuidades como el boleto terciario-universitario y «recuperar los niveles de cobertura, de manera de contribuir a una rebaja del gasto fiscal».

En su intervención, sostuvo que la tarifa técnica del colectivo es de 1.008,74 pesos sin IVA, y una cobertura del subsidio del 72 por ciento. A su vez, planteó que el índice pasajeros-km durante el año pasado fue de 2,99. «Esto nos dice que la cobertura del costo de brindar el servicio por parte de la recaudación está en el orden del 27 por ciento».

Se tiene previsto aplicar actualizaciones tarifarias mensuales durante los próximos 12 meses, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2 por ciento adicional, para que los incrementos superen el nivel de inflación. «Vamos a estar en un nivel de cobertura del 36 por ciento a diciembre de este año, que se aproxima al 40 por ciento de la prepandemia», expresó.

El funcionario defendió los subsidios a los “Colectivos de la Ciudad”, el cual es asumido por los porteños «a través de sus impuestos» para garantizar la sustentabilidad económica del servicio. «No nos tiene que escandalizar que exista. Casi la totalidad de las ciudades del mundo compensan sus sistemas de transporte».

En relación al valor del boleto con la tarjeta SUBE registrada, el mínimo pasará a costar 408,24 pesos; de 3 a 6 km saldrá a 454,78; de 6 a 12 subirá a 489,82 y de 12 a 27 quedará a 524,89. Además, se mantendrán los descuentos de la Red SUBE, la Tarifa Social Federal –que equivale un 45 por ciento del valor del pasaje– y la gratuitad del boleto educativo.

Esto implica que el transporte porteño saldrá un 10 por ciento más caro que las demás líneas que circulan en CABA y continúan bajo la órbita de Nación, que hasta hoy no ha anunciado subas. Aún así, seguirá siendo uno de los pasajes más baratos, en comparación con otras 55 ciudades del interior, como los casos de Córdoba o Rosario que superan los 1200 pesos.

En otro orden, se busca mejorar la experiencia mediante la instalación de cámaras de seguridad, limitación de la vida útil de la flota a los diez años –cuando en los servicios nacionales es de trece–, implementación del boleto para estudiantes terciarios, del pago con tarjetas bancarias y de un corredor de minibuses eléctricos en el microcentro, entre otros.

Tras la exposición de Krantzer, fue el turno de usuarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y de una cámara empresaria. Al respecto, las opiniones mayoritarias estuvieron centradas en cuestionar la decisión del Ejecutivo porteño de aumentar las tarifas.

La representante de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ACUDA), Paola Cáceres, calificó la suba de «inapropiada» y cuestionó «las pocas precisiones y elementos de análisis» aportados por la Secretaría de Transporte. «Significaría en el término de 12 meses un aumento total de 57 por ciento cuando la inflación anual estimada cercana sería de un 25 por ciento, afectando la propia ecuación económica financiera».

«El Gobierno propone que los usuarios seamos quienes garanticemos el equilibrio fiscal y la sustentabilidad del servicio», afirmó la comunera de Unión por la Patria Yamila Iphais Fuxman. Mientras que la titular de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino, expresó: «Las subas no están acordes a los aumentos que estamos teniendo en nuestros bolsillos que no se actualizan con esta periodicidad».

En representación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Rodrigo Franco, valoró el ajuste gradual del esquema tarifario, aunque advirtió el peligroso impacto que podría tener a partir de «la volatilidad de las variables macroeconómicas del país, una coexistencia de tarifas diferentes para servicios similares» y la potencial migración de pasajeros a las líneas nacionales.

Por su parte, Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), uno de cuyos asociados es la firma Metropol (operadora de las líneas 65, 90 y 151), comentó que las subas en los últimos tiempos fueron por un arrastre consecuencia de un boleto planchado durante varios años.

«Es cierto que el año pasado hubo un aumento de la tarifa del 600 por ciento por encima de la inflación, pero hay que mirarlo en un contexto donde la tarifa estuvo congelada durante muchísimo tiempo. Todos sabemos muy bien qué es lo que ocurre cuando las tarifas se empiezan a congelar en un contexto de inflación muy alta».

Además, acusó al Estado nacional de incumplir desde hace años una cláusula con los contratos de explotación, en el que, en caso de haber desequilibrios en ingresos por valores superiores al 6 por ciento, se «tiene que permitir a las empresas recomponer la estructura de costos de manera que se pueda sostener la calidad de la prestación».

En ese sentido, aseguró que, como consecuencia de dicho incumplimiento, los ingresos de las prestadoras quedaron por debajo de la inflación desde 2016, con del 36 por ciento entre 2015 y 2024 –arrastrado a una pérdida de pasajeros del 20 por ciento–, lo que repercute, según Fusaro, en «la pérdida de capacidad de renovar la flota» y en «cada vez menos servicios nocturnos», esto último cuestionado por otros participantes presentes.

Un aspecto que generó controversia fue la decisión de reemplazar parte de los cortes de pintura de las 31 líneas porteñas por un diseño unificado y marketinero, con un “fileteado ploteado”, contra el cual, desde fines de noviembre pasado, circula un petitorio en la plataforma Change.org, que cuenta con 14 mil firmas.

«Imitamos siempre a alguna ciudad prestigiosa. Sería un error enorme. Las personas tienen dificultades visuales y reconocer los colores tradicionales de los colectivos es muy importante», señaló María Teresa Gutiérrez Cullen de Aráoz. Otra oradora, Tamara Mingrone afirmó que los «colores, filetes y luces forman parte de la identidad cultural de esta ciudad, pero fundamentalmente cumplen la función práctica de poder divisarlos a la distancia».

El uso de energías alternativas, como las baterías de litio o energía solar, fue otro tema abordado en la audiencia, a partir de la mención realizada por Krantzer de la próxima implementación de una línea con minibuses eléctricos. «Es auspicioso que haya una línea que no dependa de los combustibles fósiles, pero no queremos que esto se reduzca a una muestra cosmética. Tiene que haber un proyecto y un proceso de transición hacia las energías limpias», opinó Lubertino, quien se refirió a la posibilidad de promover «alianzas estratégicas entre la academia, la ciencia y la ciudad de Buenos Aires», y puso de ejemplo un convenio entre la Universidad Nacional de La Plata y la empresa Nueve de Julio S.A.T. de esa ciudad, con el objetivo de reconvertir colectivos en eléctricos.

La necesidad de pensar en un transporte metropolitano e integrado también fue motivo de debate, a raíz del uso de diferentes medios por parte de millones usuarios de Capital y Provincia. Rodrigo Franco habló de la necesidad de «poner más esfuerzos por congregar la Agencia de Transporte para dar respuesta a todos los problemas de transporte y los desafíos».

Cabe recordar que Nación y Ciudad firmaron el 3 de septiembre de 2024 un acta de acuerdo para traspasar 31 corredores, que equivalen a un tercio de los servicios que operan y que, según el Artículo 2 de la Ley 26.740, corresponden al gobierno porteño su «competencia y fiscalización».

Veintisiete de las líneas circulan exclusivamente en el ámbito de la Capital Federal: 6, 7, 12, 23, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118 y 132. Mientras que otras cuatro poseen una de sus puntas en el lado Provincia, a metros de la Avenida General Paz: 4, 25, 68 y 151. «Esto es un hito en términos de la autonomía de la Ciudad. En definitiva, implica la asunción de las competencias regulatorias que constitucionalmente le corresponden», destacó Krantzer.

El representante de la Defensoría dijo que el acta propicia el «privilegio al respeto de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en lo que tiene que ver con su autonomía».

Oct 6, 2021 | Comunidad, Novedades, slider

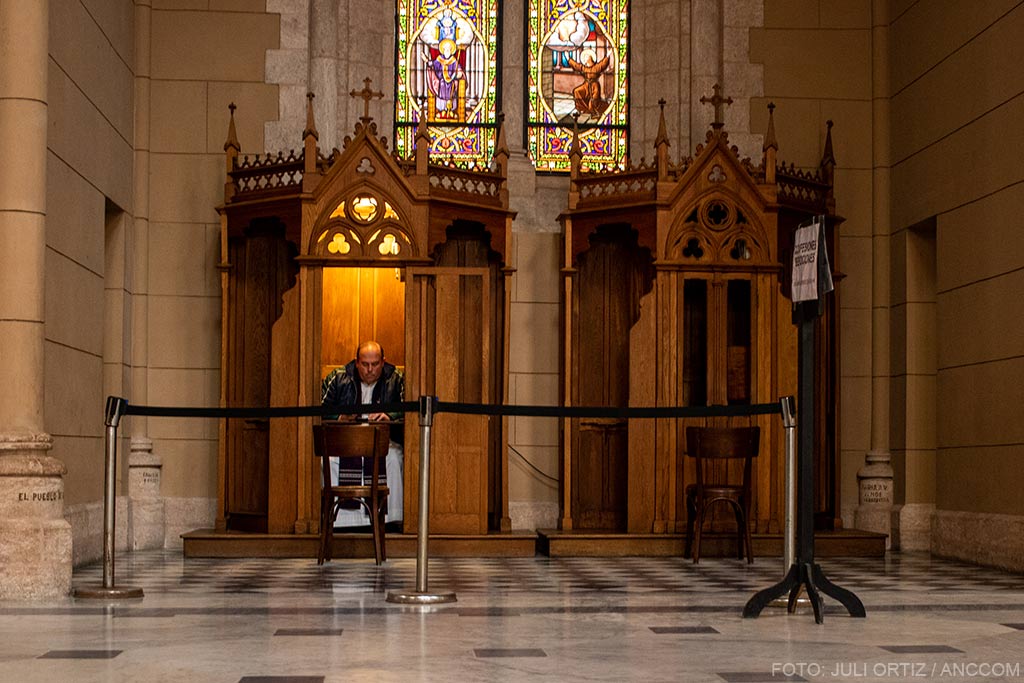

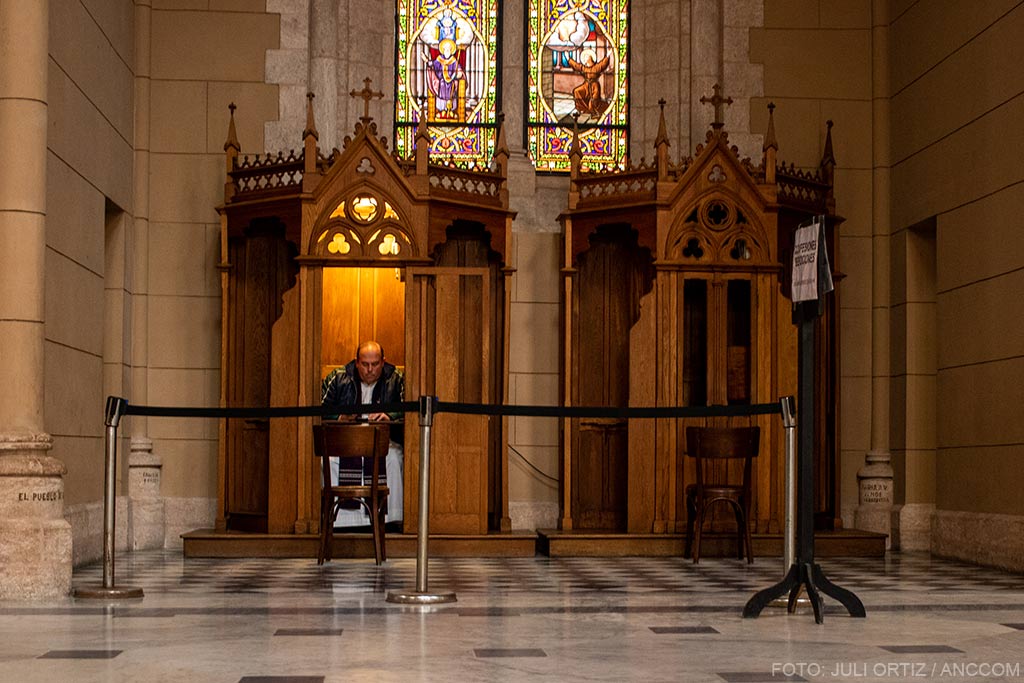

A fines de agosto el blog católico conservador The Pillar publicó un informe que estuvo a punto de producir un nuevo cisma en la Iglesia de Roma. El medio reveló que no pocos curas del Vaticano y otros de Nueva York habían descargado en su smartphone Gryndr una aplicación de citas utilizada por la comunidad gay y bisexual, similar a Tinder.

La información fue obtenida mediante espionaje ilegal. No obstante, su relevancia pública tras la larga historia de pederastas, por las que el Papa Francisco debió disculpar su ocultamiento en 2014, obliga a repensar la vida sexual de los curas y si el celibato no es una práctica atávica.

En el análisis publicado, se muestra que en 2018, al menos 32 celulares de miembros de la Iglesia usaban Grindr, “app” normalmente utilizada por la comunidad LGBTQ+. Así las cosas, los datos obtenidos demuestran que algunos sacerdotes no cumplen el voto de castidad que toman al entrar al seminario.

El celibato obligatorio se estableció entre el 1545 y el 1563, durante el Segundo Concilio de Trento. Fue una decisión económica y de control que no está basada en la Biblia. “El cura soltero era mucho más barato de mantener. Además, como no estaba casado, sus bienes pasaban a ser propiedad de la Iglesia. Es una imposición que podría eliminarse”, afirma Pepe Rodríguez, periodista español especializado en religión.

Adrián Vitali, ex sacerdote y autor de El Secreto Pontificio: la Ley del Silencio, agrega que una de las formas de perpetuar la estructura de poder de la Iglesia Católica, es a través de los bienes y que “como cura, no podés poseer bienes registrables, está todo a nombre de la Iglesia. Si un cura estuviera casado, sus cosas las heredaría su familia y eso descapitalizaría a la Institución Eclesiástica”, asegura.

Según una investigación realizada por Pepe Rodríguez, el 95% de los sacerdotes activos dentro de la Iglesia Católica se masturba, un 60% mantiene relaciones sexuales, un 20% realiza prácticas homosexuales y un 12% es exclusivamente homosexual. Además, de una muestra de 354 sacerdotes que afirman tener relaciones sexuales, obtuvo que el 53% las mantiene con mujeres adultas, el 21% lo hace con varones adultos, mientras que el 26% se vincula con menores de edad. De esta investigación, se desprende que el 36% se inició sexualmente antes de los 40 años y el 64% lo hizo entre los 40 y 55 años.

El periodista español afirma que “seguramente hoy, muchos curas jóvenes ya mantienen relaciones sexuales. Antes, la sociedad era otra y muchos curas venían de familias tradicionales, más castradoras y, por tanto, trataban de guardar el celibato hasta que ya no podían controlar su impulso. De ahí que había un gran número de sacerdotes que iniciaban una relación sexual a partir de los 40 años”.

Quiénes lo cumplen y quiénes no

Vitali habla desde su propia experiencia y cuenta que muchas veces, al ingresar al seminario, los aspirantes a cura entran sin conocer ni haber explorado su cuerpo y sus necesidades sexuales en su totalidad. “Cuando uno entra al seminario -explica-, alrededor de los 18 años, le dicen que para ser parte de ese grupo elegido por Dios tenés que renunciar a tu sexualidad”. Además, afirma que por más que se pretenda cumplir con el celibato, el cuerpo humano sigue funcionando y las personas continúan sintiendo y deseando. “Me parece importante la concepción que la Institución tiene del cuerpo: la Iglesia es la única institución que para ser parte de ella te pide que renuncies una parte de tuya”, asegura.

Pero no todos los curas ceden a la tentación. El Padre Mario, sacerdote del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield cuenta que él sintió un llamado: “Si bien estaba vinculado con la religión, yo tenía otros planes pero Dios puso otro deseo en mi corazón, un proyecto de vida de entrega a Cristo y en este momento eso tiene como condición el celibato. Es una expresión de vida”.

¿Qué sucede si se rompe el celibato?

En el siglo IV después de Cristo, San Agustín incorpora el pensamiento platónico al mundo cristiano. A partir de ese momento, el catolicismo considera que el alma y Dios forman parte del mundo de las ideas, de lo perfecto, mientras el cuerpo se incorpora al mundo sensible. En ese momento, se deja de lado la concepción antropológica semita que concibe al hombre como una unidad existencial. Por eso, se considera a la ruptura del voto de castidad como un pecado de la carne que se confiesa y luego se renueva el voto del celibato.

“La Iglesia sabe que es imposible que todos los sacerdotes lo cumplan, es por eso que es bajísimo el porcentaje que lo lleva a cabo y que, muchas veces, terminan siendo personas histéricas y con problemas psicológicos”, afirma Vitali.

“Creo que poder cumplir con el voto de castidad es un don del cielo porque no todos pueden ser célibes, hay que saber vivir también la soledad”, cuenta Mario y explica que, hoy, los que más dejan la Iglesia son los recién ordenados. Mario cree que para evitar la deserción debería prestarse más atención durante la formación religiosa, y advierte que “en ocasiones, el obispo no ordena a alguien porque considera que no podrá cumplir nunca con el celibato y eso lo perjudicaría a él y a la iglesia”.

Pepe Rodríguez afirma que el ser humano no es monógamo por naturaleza, sino que es una imposición cultural y dice que “con nuestra pareja, en lo sexual, nunca tendremos suficiente, nos gusta la variación pero nos satisfacen un montón de otras cosas que están en la relación interpersonal”. Según entiende, sucede lo mismo en la Iglesia ya que “para mantener el voto de castidad, necesitas un equilibrio en tu vida que tiene poca gente, de ahí la dificultad de mantener este estilo de vida, tanto en el sacerdocio como en la vida normal y corriente de cualquier persona”.

Pérdida de fieles

Mientras la Santa Sede atraviesa una crisis por pérdida de fieles, otras religiones dentro del cristianismo, como el evangelismo, crecen a pasos agigantados. Un motivo puede ser la exigencia del celibato por parte del catolicismo que se queda con menos ministros. “Los evangélicos, al no tener esta exigencia, crecen mucho más dinámicamente que la Iglesia y por lo tanto su pastoral es mucho más abarcativa”, opina el autor de El Secreto Pontificio: la Ley del Silencio.

Aún así, la Iglesia se sigue nutriendo de gente joven que viene de regiones con mucha pobreza. “Siempre habrá jóvenes africanos o de algunos países de Latinoamérica que para obtener algún tipo de estudio, se vuelcan a la Iglesia, al igual que en la Edad Media”, afirma el periodista español.

Excepciones a la regla

En octubre de 2009, el papa Benedicto XVI permitió que curas anglicanos que se hallaban disconformes con su iglesia, pudieran convertirse al catolicismo. Por otro lado, debido a la crisis de vocaciones, sacerdotes casados organizados de distintas partes del mundo convocan a sínodos para buscar una alternativa para salvar sus diócesis. Es el caso de algunos lugares del continente africano y de la región amazónica en Brasil. Sobre este tema, se realizó una votación en asamblea en Roma, en la que 41 obispos se pronunciaron en contra de la castidad y 128 a favor, alegando que sólo se trataría de una excepción en el Amazonas, por características especiales de ciertas regiones.

“En África un obispo célibe no tendría ninguna credibilidad. Muchos obispos africanos no tienen una, tienen varias mujeres porque como jefes, como caciques, está aceptado por la sociedad que así sea”, cuenta Rodríguez.

Por otra parte, se encuentran aquellos que tras ser ordenados y haber ejercido sus funciones ministeriales, deciden pedir dispensa de sus obligaciones al Papa -a veces para contraer matrimonio- llamados sacerdotes secularizados. Su condición sacerdotal no se pierde pero se les prohíbe ejercer. La Asociación de Sacerdotes Católicos Casados afirma que a más del 60% de sus miembros les gustaría retomar el sacerdocio.

Hay otras maneras de ser parte de la Iglesia. Un ejemplo son los diáconos permanentes, un grado anterior a ser sacerdote. Los hombres previamente casados pueden acceder a esta posición. Entre sus funciones se encuentran la divulgación del Evangelio, administración del bautismo y auspiciar ceremonias matrimoniales.

A favor de la eliminación

Hace ya tiempo que algunos sacerdotes luchan por el derecho a casarse. Es el caso del argentino Jerónimo José Podestá, un sacerdote vinculado a los curas obreros de Latinoamérica. Él se enamoró de Clelia Luro y se vio forzado a dejar sus funciones sacerdotales en 1972. Contrajeron matrimonio e impulsado por su propia historia, promovió el celibato optativo y fundó la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados, extendiendo la organización a varios países de la región como Bolivia, Chile, Costa Rica, Brasil y Colombia, entre otros. Falleció en el año 2000 sin retornar nunca como funcionario de la Iglesia.

Pepe Rodríguez confía en que la iglesia es manifiestamente mejorable y si la mejoraran ganaría todo el mundo en calidad, la propia Iglesia, los curas y los feligreses. “Dentro del cristianismo hay religiones que tienen un pastor que tiene su trabajo, su familia y le dedican un tiempo a su Iglesia. Yo creo que esto sería lo más lógico y lo que haría que el sacerdote sea mucho más humano, mucho más próximo a la Iglesia y mucho más independiente”, asegura el periodista especializado en temas religiosos.

Mar 17, 2021 | Géneros, Novedades

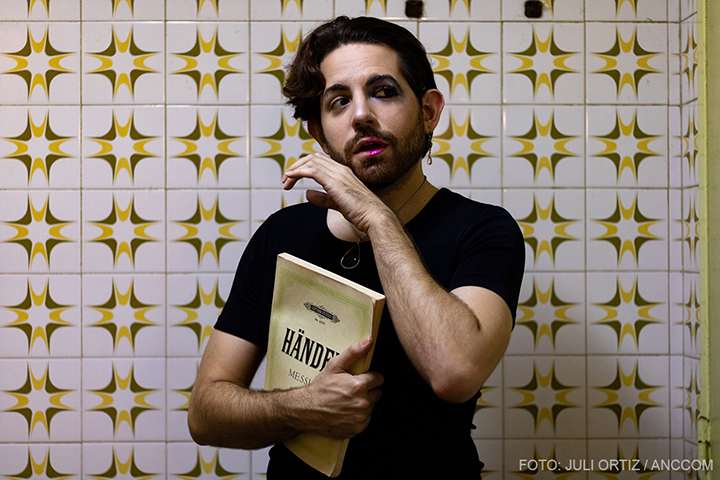

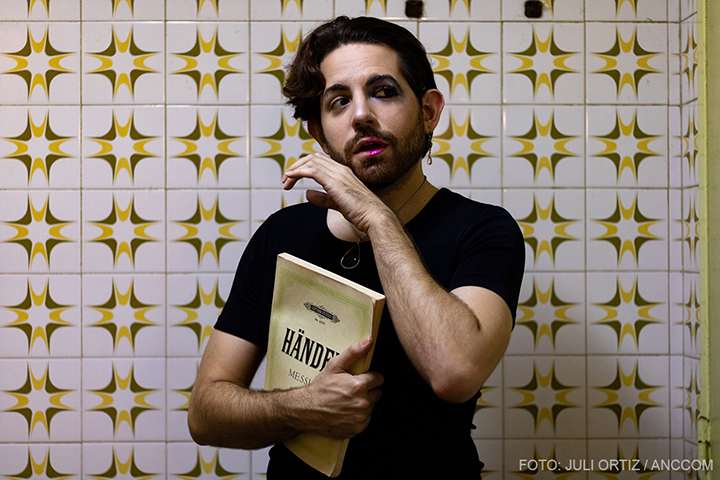

La primera cátedra de canto lírico disidente en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) se abre como un espacio “de experimentación y libertad”. El binomio hombre-mujer, donde se asignan diferentes roles según la genitalidad, incide en todas las esferas sociales, incluyendo el arte. En el caso del canto lírico, la teoría biologicista y la tradición son dos pilares que resultan limitantes en la expresión artística.

La primera cátedra de canto lírico disidente en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) se abre como un espacio “de experimentación y libertad”. El binomio hombre-mujer, donde se asignan diferentes roles según la genitalidad, incide en todas las esferas sociales, incluyendo el arte. En el caso del canto lírico, la teoría biologicista y la tradición son dos pilares que resultan limitantes en la expresión artística.

Luchi De Gyldenfeldt, de Ópera Queer (proyecto musical disidente), es titular de la nueva opción curricular que posibilita UNA. “Cuando planteamos esta cátedra, hablamos de un espacio para aquellas personas que quieran probar su técnica vocal, desde una perspectiva que reflexione sobre la tradición y la biología, para encontrar la resonancia propia de cuál es su registro”, explicó De Gyldenfeldt. La apertura de este espacio tiene que ver con su militancia dentro del movimiento LGBTTTIQ+, su paso por la universidad y su experiencia personal. “Me recibí en 2017 como barítono en la UNA y después hice una investigación propia vocal y hasta identitaria de cómo quería cantar. Todo de la mano de Ópera Queer, espectáculo lírico disidente que hago con mi hermana Ferni, que me sigue abrazando y es un lugar de experimentación y libertad”, relató.

Durante esta búsqueda, De Gyldenfeldt se formó como contratenor derribando así el esquema por categorías que establece que a cada persona le corresponde un registro de voz específico. “En el canto lírico, se asume tradicionalmente las posibilidades del registro según la genitalidad. El varón puede ser bajo, barítono, tenor y contratenor, como algo rarísimo”, explicó en diálogo con ANCCOM. “La unión entre la voz y el género es la misma que hay entre la sexualidad y la identidad. La biología y la tradición son dos pilares tremendos dentro del canto lírico porque hay un acervo cultural, que es de siglos, que dice qué tenés que hacer o cómo deberías hacerlo”, señaló De Gyldenfeldt.

Durante esta búsqueda, De Gyldenfeldt se formó como contratenor derribando así el esquema por categorías que establece que a cada persona le corresponde un registro de voz específico. “En el canto lírico, se asume tradicionalmente las posibilidades del registro según la genitalidad. El varón puede ser bajo, barítono, tenor y contratenor, como algo rarísimo”, explicó en diálogo con ANCCOM. “La unión entre la voz y el género es la misma que hay entre la sexualidad y la identidad. La biología y la tradición son dos pilares tremendos dentro del canto lírico porque hay un acervo cultural, que es de siglos, que dice qué tenés que hacer o cómo deberías hacerlo”, señaló De Gyldenfeldt.

La experiencia en Ópera Queer habilitó un espacio donde se puede jugar con la voz y con el cuerpo. Durante 2019, el espectáculo participó del programa Música y Género perteneciente a Secretaría de Extensión de UNA. El objetivo era llevar la música a escuelas, hospitales y distintos ámbitos por fuera de la academia, en el marco de la Educación Sexual Integral. Al año siguiente, a partir de la pandemia, el programa se volcó a las plataformas digitales. “En un principio el proyecto era más teórico: leer, armar un libro, preguntarnos por qué hacíamos música y género”, recapituló el cantante y docente. Sin embargo, un conversatorio donde participaron figuras como Gabriela Ramos (especialista en ESI) y María Laura Áleman (música trans) fue el punto de inflexión: las artistas lloraron y contaron cómo habían sido violentadas en la música a lo largo de sus vidas. Luego de esta reunión, se creó la Comisión de Interclaustros de Música y Género de la universidad. “Era hora. Una cosa es un programa donde no es obligatorio participar y otra es que haya una Comisión de Música y Género de la UNA”, enfatizó De Gyldenfeldt.

Dentro del marco de la Comisión, los debates pusieron el foco en pensar qué sucede con aquellas personas que creen que la institución universitaria no les corresponde, que les resulta inaccesible o son excluidas. «Este espacio logrado para nosotros es una de las tantas batallas ganadas en nuestra universidad y aunque sabemos que aún son muchas las que debemos afrontar, este proyecto nos motiva a seguir luchando”, expresó Cristina Vazquez, decana de la UNA, en diálogo con ANCCOM. Para ella, las banderas que se levantan son en función de una convicción: “El arte es un gesto político generador de profundas transformaciones sociales con el poder de reivindicar derechos humanos esenciales como la identidad, la educación, el acceso a la cultura y a la libertad de ser y amar desde la disidencia”.

Dentro del marco de la Comisión, los debates pusieron el foco en pensar qué sucede con aquellas personas que creen que la institución universitaria no les corresponde, que les resulta inaccesible o son excluidas. «Este espacio logrado para nosotros es una de las tantas batallas ganadas en nuestra universidad y aunque sabemos que aún son muchas las que debemos afrontar, este proyecto nos motiva a seguir luchando”, expresó Cristina Vazquez, decana de la UNA, en diálogo con ANCCOM. Para ella, las banderas que se levantan son en función de una convicción: “El arte es un gesto político generador de profundas transformaciones sociales con el poder de reivindicar derechos humanos esenciales como la identidad, la educación, el acceso a la cultura y a la libertad de ser y amar desde la disidencia”.

El proyecto de Ópera Queer, junto con conversatorios con perspectiva de género y la confianza de la decana Vázquez en la juventud, fueron el motor de la creación de la cátedra. Jazmin Tiscornia, pianista en el espectáculo de Ópera Queer, será profesora en la asignatura. Ella es egresada del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires, graduada de piano en UNA y socióloga. Para Tiscornia, la cátedra representa la unión de dos campos que ella ama: la sociología y la música, pero además “representa una conquista por la que las disidencias vienen hace mucho tiempo luchando y abre la posibilidad de pensar en un nuevo campo profesional para la comunidad trans que tiene bajas tasas de inserción laboral”, expresó. Con respecto a las implicancias de este nuevo espacio en la UNA, Tiscornia manifestó: “Cuando pensamos en la universidad, nos quedamos en la parte académica, sin recordar que la universidad nos forma para el futuro y que la profesión se forja en ella. Esto no es solo un avance para las disidencias sino para la comunidad en general, porque es una forma de romper prejuicios”.

La cursada inicia en mayo, los jueves de 18 a 22 en la UNA. Los desafíos en torno a iniciar una cursada sin precedentes, para Luchi De Gyldenfeldt “a priori son todos y no son ninguno: como es una cátedra sin precedentes, no hay margen para el error, todo va a ser experiencia. El desafío más grande va a ser luchar contra la academia”, expresó. La profesora Tiscornia coincidió en este punto con su colega y agregó: “Vamos a tener un desafío en que otros profesores acepten, entiendan, vean más allá y puedan observar el trabajo de les alumnes dejando sus prejuicios de lado”. Sin embargo, para De Gyldenfeldt “la cátedra no está inventando, está visibilizando. Se trata de un acto político”.

La cursada inicia en mayo, los jueves de 18 a 22 en la UNA. Los desafíos en torno a iniciar una cursada sin precedentes, para Luchi De Gyldenfeldt “a priori son todos y no son ninguno: como es una cátedra sin precedentes, no hay margen para el error, todo va a ser experiencia. El desafío más grande va a ser luchar contra la academia”, expresó. La profesora Tiscornia coincidió en este punto con su colega y agregó: “Vamos a tener un desafío en que otros profesores acepten, entiendan, vean más allá y puedan observar el trabajo de les alumnes dejando sus prejuicios de lado”. Sin embargo, para De Gyldenfeldt “la cátedra no está inventando, está visibilizando. Se trata de un acto político”.

Mar 5, 2021 | Comunidad, Novedades

La Provincia de Buenos Aires comenzó la vacunación para adultos mayores de 70 años el 17 de febrero último. Todos aquellos que se hayan registrado previamente en la web o en la app Buenos Aires Vacunate ya recibieron o están recibiendo las primeras dosis que los inmunizará contra el Covid-19. Se arrancó por 20 municipios bonaerenses y, rápidamente, se extendió a toda la jurisdicción.

La Provincia de Buenos Aires comenzó la vacunación para adultos mayores de 70 años el 17 de febrero último. Todos aquellos que se hayan registrado previamente en la web o en la app Buenos Aires Vacunate ya recibieron o están recibiendo las primeras dosis que los inmunizará contra el Covid-19. Se arrancó por 20 municipios bonaerenses y, rápidamente, se extendió a toda la jurisdicción.

Según el último comunicado del Gobierno de la Provincia, encabezado por Axel Kiciloff, para esta nueva fase del Plan Buenos Aires Vacunate se suministran las nuevas dosis de la vacuna Covishield, que se fabrican en India con tecnología del laboratorio AstraZeneca y de la Universidad de Oxford. Además se sumaron 11 Unidades de Pronta Atención (UPA) y 13 universidades que funcionan como centros de vacunación masivos. También se pusieron en marcha postas de vacunación en estadios de fútbol, hipódromos y museos. Por primera vez, los hospitales provinciales a través de las UPA vacunan adultos ya que, antes solo estaban reservados a la vacunación del personal de salud.

“La pandemia parece una pesadilla”, expresa Elvira Soria, de 76 años.

Uno de los nuevos centros de vacunación para adultos mayores es el UPA N°5 Meléndez de Longchamps, donde el personal de salud y sus coordinadores abrieron las puertas para recibir a todos aquellos que ya tenían un turno asignado. Entre quienes se acercaron a la jornada de vacunación se encontraba Elvira Soria de 76 años. Sentada en la carpa posvacunación –el espacio dispuesto para mantener a las personas durante 20 minutos en observación, ante posibles efectos adversos- esperaba su ansiada libreta sanitaria. La mujer asegura haber tenido muchas enfermedades a lo largo de su vida, pero que esta situación de pandemia le fue impensada: “Esto parece una pesadilla”, expresa. No obstante, asegura haber estado muy tranquila todo este tiempo de cuarentena: “No sentí miedo porque ya viví mucho”.

En otra silla se encuentra Marcelo Infante, de 71 años, llegó desde el barrio de San José, Almirante Brown. Entre charla y risas cuenta: “Ahora que estoy vacunado voy a salir a jugar a la quiniela. No, en realidad haré lo normal, me voy a seguir cuidando porque quiero ver crecer a mis nietos. El mayor tiene 11 años y los otros dos, ocho. Mi satisfacción es poder ayudar a mi hija cuando se va a trabajar. Yo los cuido, esa es la función de los abuelos, también malcriar a los nietos”. A Marcelo le gusta salir, se dice “inquieto” por eso cuenta que a pesar de ser el mayor de su casa, fue el encargado de salir a hacer las compras y además no quería que a su hija y a sus nietos les pasara nada. Si bien tuvo familiares cercanos infectados con el coronavirus, ninguno pasó por terapia intensiva. A pesar de que toda esta situación lo sorprendió, sugirió nunca haber sentido miedo: “Yo pasé por muchas cosas, como el conflicto en de Beagle en 1978 -cuando se movilizaron las tropas argentinas a la frontera con Chile- y Malvinas. Nunca sentí miedo”. Además, expresa que, como muchos adultos mayores, su hija fue quien lo anotó y expresa «la vacuna es una ayuda para progresar como país. Felicito a todos los que trabajan”.

“Ahora que estoy vacunado me voy a seguir cuidando porque quiero ver crecer a mis nietos», dice Marcelo Segundo Infante..

¡Qué calor!, exclama Petrona Rosa Ortiz mientras mueve su abanico tratando de aliviar la pesada jornada de vacunación debido a las altas temperaturas del medio día y la espera en la carpa. Del barrio de Longchamps. Petrona tiene 76 años y llegó acompañada por su esposo Julio Cesar González, “el emperador” como le dice ella, quien fue su leal compañero en estos meses, además de su hijo, con quien también convive. Para Petrona la vacuna es sinónimo de salvación y tiene la esperanza de que la humanidad vuelva a la vida normal, aunque falte mucho. “No significa que porque me he vacunado hoy ya me libero de todo”, advierte y asegura: “Me seguiré cuidando exactamente igual y después de la segunda dosis también”. Si bien en los últimos días circularon por distintos medios de comunicación rumores contra la vacuna rusa Sputnik V, a Petrona no le importan, e incluso bromea: «Hasta ahora no sentí nada. Confío totalmente en ella, lástima que me tocó la china, yo quería la rusa”. Si bien su hijo fue quien la anotó, cuando la sobrina les informó sobre la pre inscripción, Petrona no se quedó quieta y empezó a difundir y compartir la página a toda su familia y amigas para que también se anotaran. “Maravillada” fue la palabra que utilizó en cuanto habló de la organización de la vacunación en la provincia. Mails, llamados telefónicos y ahora a partir de este mes se suman los mensajes de Whatsapp para la confirmación de turnos a los teléfonos móviles de las personas inscriptas que hubieran solicitado recibir información por este medio. Por otro lado, en estos largos meses de aislamiento, como muchas familias argentinas, también le tocó perder seres muy queridos a causa del Covid-19: “Falleció una amiga mía diabética y eso fue dolorosísimo para mí, al igual que mi doctor de toda la vida. No entendía por qué pasó todo esto. Te tiene que tocar de cerca para darte cuenta que esto no es un juego, es peligroso. Entre todos hay que cuidarnos. Deseo que la vacunación sea más rápida. Toda mi familia está ansiosa por vacunarse”. A la fecha, son 52.453 los fallecidos por coronavirus en nuestro país y más de dos millones los contagiados.

“ Ahora que estoy vacunada vamos a ver si nos juntamos después de un año adentro”, dice Ester Riquelme, de 92 años.

Por la rampa se la ve bajar a Ester Riquelme, de 92 años quien, a pesar de tener dificultades propias de la edad, se acercó a la UPA acompañada de su hijo Guillermo y su nuera. “Toda la familia estaba al tanto de la vacunación de mi mamá. Deseábamos que llegara este día”, expresa con felicidad su hijo. Salir a vacunarse fue el primer paseo de Ester después de casi un año de aislamiento. “Todo el año estuve encerrada, no salí para nada. Me acostumbré a estar así, pero antes salía, hacía mis mandados, ahora nada. No pudimos ir de vacaciones”, lamenta y recuerda sus veranos pre pandémicos: “Todos los años nos íbamos, la llevaba conmigo», afirma Guillermo quien además asegura que al único lugar al que salió su madre fue al patio de la casa familiar. Desde su silla de ruedas, Ester agrega: “Para mí es todo distinto hoy, después de un año adentro. No me imaginaba esto, pero no tuve miedo, estuve tranquila. Tengo cinco hijos, sólo vivo con uno. Se extraña a todos los demás. Ahora que estoy vacunada vamos a ver si nos juntamos un poquito”. A Guillermo se le caen las lágrimas mientras describe los duros momentos de incertidumbre, que el último año trajo, “como hijo estaba desesperado que llegue este día, que se vacune y nosotros también poder vacunarnos. Nos anotamos toda la familia a través de la aplicación. La alegría que sentimos al saber que le tocó a mi mamá, es enorme”. Guillermo además cuenta que tiene un hijo en edad escolar y la vacuna era algo necesario, una especie de pequeña dosis de tranquilidad en estos tiempos revueltos. «Todo el 2020 vivimos mal. Tenemos que seguir concientizados y cuidándonos a full para ayudarnos entre todos y para ayudar al personal de salud, porque ellos exponen su vida todos los días para cuidarnos a nosotros, pero nosotros tenemos que cuidarlos a ellos también. Hay que cuidarnos mucho para poder salir más rápido de esto sino vamos a tardar mucho más” además, resaltó la amabilidad de todo el personal de la Unidad Melendez, quienes estuvieron acompañando a la familia en todo el proceso vacunatorio.

«Se extraña mucho a la familia, a los nietos», confiesa Juan Ernesto Medina.

Juan Ernesto Medina tiene 76 años y es de Burzaco. También se acercó a Longchamps para recibir su primera dosis, y a pesar de haberse anotado hace tan solo veinte días, asegura que todo el proceso de confirmación de turnos fue muy rápido. Se describe creyente y por eso cree que su turno fue un regalo de Dios. Juan cuenta que no ve a su hija desde el año pasado, cuando se juntaron por última vez para celebrar las fiestas: “Ella vive en Tres Arroyos y fuimos a pasar las fiestas allá y desde ese día no pudimos volver a encontrarnos. Se extraña mucho a la familia, a los nietos, sobre todo. Tengo otra hija que vive conmigo, pero por las chicas traté de hacerlo todo yo. No quería que les pasara nada, sobre todo a los chicos, mis otros nietos que vienen conmigo”. Además, confiesa: “Siempre fui sano y soy católico. Siempre voy a misa todos los domingos. Eso no quiere decir que no me vaya a pasar nada, pero creo mucho y nunca me pasó nada malo. Sé que la vacuna no me va a curar así que pienso seguir cuidándome con alcohol y con barbijo”.

Por otro lado, en estos últimos días, la provincia recibió 186.400 dosis de la vacuna Sinopharm fabricada en China. Esto permite que sume a la vacunación a los docentes y los adultos menores de 60 años con enfermedades preexistentes. Por el momento, la vacuna Sinopharm no se puede aplicar a mayores de 60 años, ya que aún se están terminando los estudios clínicos hacia esas edades, según explicó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan. Esto permite que el plan de vacunación puesto en marcha en la provincia de Buenos Aires, en sus distintas fases, avance en tiempo y forma. En total, el Ministerio de Salud bonaerense informó que ya se aplicaron 522.610 vacunas contra el COVID-19 en la provincia de Buenos Aires en sus distintas fases: 409.423 de la primera dosis y 113.187 de la segunda.

Operativo de vacunación de adultos mayores contra el COVID en la UPA de Longchamps, partido de Almirante Brown.

A diferencia de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó la vacunación para adultos mayores de 80 años, el 22 de febrero último, sin pre inscripción. Durante la primera jornada, la web que habilitaba el sistema de turnos y la línea 147 estuvieron colapsadas por varias horas debido a la alta demanda de ingresos simultáneos. En esa primera inscripción, se registraron 40 mil adultos mayores de 80 años para poder darse la primera dosis de la vacuna. Hilda tiene 85 años y se acercó al predio de La Rural para recibir su primera dosis. Acompañada de un joven -ambos entusiasmados- cuentan que, como la mayoría, tuvieron muchos inconvenientes a la hora de solicitar un turno previo. “Nos anotamos el primer día y estaba todo saturado”. Su acompañante asegura que la página estuvo caída durante gran parte del día: “Con paciencia logramos sacarlo”, agrega. Por su parte, Hilda, asegura que la pandemia la chocó y le resultó muy triste. “Hoy estoy muy feliz porque ya hice algo contra eso”. Sobre su tiempo en aislamiento afirma que tiene una familia maravillosa que iba a visitarla desde la puerta: “Hemos encontrado la manera para saber de ellos y ellos de verme a mí. Me quieren mucho y yo los adoro. Me sentí acompañada desde el amor y el cariño”. A partir de la segunda dosis espera poder retomar algunas actividades. Le gustaría estudiar francés otra vez.

Como en el resto del país, la primera etapa de vacunación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó en diciembre con el personal de salud de primera línea. Según datos publicados por el gobierno de la Ciudad, agrupa un total de 24.208 personas con primera y segunda dosis aplicada de la vacuna Sputnik-V. Poco se sabía sobre el plan de vacunación al resto de la población hasta que el 16 de febrero la Ciudad recibió nuevamente un desembarque de vacunas Sputnik-V y anunció la vacunación a adultos mayores de 80 años.

Como en el resto del país, la primera etapa de vacunación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó en diciembre con el personal de salud de primera línea. Según datos publicados por el gobierno de la Ciudad, agrupa un total de 24.208 personas con primera y segunda dosis aplicada de la vacuna Sputnik-V. Poco se sabía sobre el plan de vacunación al resto de la población hasta que el 16 de febrero la Ciudad recibió nuevamente un desembarque de vacunas Sputnik-V y anunció la vacunación a adultos mayores de 80 años.

Hasta el momento, en la Ciudad de Buenos Aires, 140 mil personas han recibido, al menos, la primera dosis de la vacuna. Aunque por el momento sólo están siendo vacunados personal de salud y adultos mayores de 80 años. Moisés, que asegura tener “más o menos 95 años, comenta a que la página estuvo caída durante siete horas hasta que logró conseguir un turno. “El sistema anda mal, lo que anda bien son los seres humanos. La organización un 10. Tratan bien a la gente. El ejército da una mano con la movilidad y pinchan bien”. Asegura que la vacuna para él es fundamental porque es lo que nos va a salvar de la pandemia que nos está manteniendo presos. El aislamiento le resultó difícil porque vive solo, pero asegura nunca haber sentido miedo y que está contento con la aplicación de la primera dosis, y cuando llegue en su momento, la segunda. “Supongo que nos va a permitir tener un poco más de libertad. Yo voy a un centro de adultos mayores, me gustaría volver a ir. Ahí se realizan muchas actividades no solamente físicas, sino intelectuales. Para mí eso es muy importante”.

“El sistema (informático) anda mal, lo que anda bien son los seres humanos. Tratan bien a la gente», dice Moisés.

En Ciudad de Buenos Aires hay 29 centros de vacunación públicos y 7 correspondientes a seguridad social y privados. Los protocolos de vacunación, son similares a los de provincia. Una vez aplicada la dosis, se debe permanecer en el lugar durante 30 minutos para observación y luego se accede al certificado para poder salir del Centro con los papeles necesarios. Si un adulto mayor tiene problemas de movilidad puede empadronarse para solicitar la vacunación a domicilio. Helida tiene 84 años y se dirigió a la entrada de Av. Santa Fe del predio de La Rural para recibir la primera dosis de la vacuna. Por su parte, intentó acceder desde las 14 al empadronamiento para poder conseguir un turno. El aislamiento de los últimos meses los describe como bastante malos: “si bien nos podíamos comunicar por internet o teléfono con mis nietos, no nos podíamos mover de casa y para una persona que está acostumbrada a ir de aquí para allá es bastante difícil. Sobre todo, por la edad. Asegura no haber sentido miedo. “Uno se tiene que adaptar”, fue su respuesta inmediata.

José Luis tiene 87 años, aunque asegura aparentar menos, y está satisfecho con la manera en que lo han atendido. “Nos han atendido con aptitud, eficiencia, esmero y cariño. Estoy muy satisfecho”. Como en los anteriores testimonios, tardó en sacar el turno, pero insistió. Sobre la pandemia, nunca se imaginó que podía pasar algo como lo que estamos atravesando. Por su parte, asegura que la vacuna significa tranquilidad y un paso muy importante para evitar la enfermedad. Sostiene no haber cambiado mucho su ritmo de vida porque previo a la pandemia no salía demasiado. Toma todas las precauciones cuando sale de su casa con el uso de barbijo y alcohol en gel. No concurre a lugares cerrados o que tengan gran cantidad de personas: “Miedo no tengo, precaución sí”. A partir de una segunda dosis le gustaría concurrir a un club al que iba seguido y además, volver a encontrarse con amigos y familiares.

“Hoy es la primera vez que tomo colectivo después de un año”, subraya Nidia que se vacunó junto a Edgardo.

Al igual que José Luis, Nidia y Edgardo se anotaron por la página web. Recién a partir de las 21 lograron conseguir un turno. Y así se dirigieron ambos, junto con su hija, a la entrada de Av. Santa Fe 4363 de La Rural. Aseguran que únicamente se movilizan por su barrio, no hacen o concurren a reuniones, y si se encuentran con su hija lo hacen en un espacio al aire libre: “Vamos a la terraza directamente”, agrega Nidia. El 3 de marzo de 2020 volvieron de vacaciones y no salieron más a partir de esa fecha. Edgardo, además, cuenta que desde agosto del año pasado hacen gimnasia juntos dos veces por semana por videollamada. “Los últimos meses fueron tranquilos. Uno ya tiene cierta edad entonces no tiene que salir a trabajar, fue bastante dulce. No sentimos miedo. Nos hemos cuidado”. Una vez recibida la segunda dosis les gustaría volver a salir a la calle tranquilos y viajar en colectivo. “Hoy es la primera vez que tomo colectivo después de un año”, agrega Nidia. Anhelan volver a la rutina. Nada más.

Según cifras publicadas por el gobierno de la Ciudad, se estima que 459 mil adultos mayores de 70 viven en Ciudad de Buenos Aires y 16.542 adultos mayores viven en 498 residencias de la tercera edad. Debido a la alta demanda de turnos, y a la falta de vacunas disponibles, se habilitó un sistema de empadronamiento, en donde quienes no consiguieron turno en estas primeras etapas queden enlistados para poder otorgarles un turno cuando lleguen nuevos cargamentos de vacunas. En el caso de Nieves, fue a vacunarse con una de sus hijas. Prefirió no decir su edad porque no quiere que su novio se entere cuantos años tiene. Al momento de la vacunación asegura que la organización fue muy buena y resaltó el trabajo del personal de salud: “el personal me contuvo mucho porque me emocioné y me puse a llorar. Me contuvieron muy bien, con mucha ternura y dedicación. Para mí es una fiesta”. Nieves describe a la vacuna como la salvación para poder librarse del virus y describe la situación actual como una película de terror. “Es un año que estuvo en la nebulosa, para mí no existió”. Sobre su experiencia en aislamiento, por su parte, afirma haberla pasado bien. Tiene una familia que la contiene y dos hijas y nietos que la acompañaron. Hace distintos cursos de memoria, comedia musical y teatro. Asegura nunca haber tenido miedo al virus y con la segunda dosis espera poder retomar todas sus actividades. Lo que más le gustaría es volver a viajar.

“Que me internaran y morir sola, ese era mi tema”, revela Susana, de 82 años, que se vacunó junto a Carlos la Rural.

A Susana de 82 y Ricardo de 84 los llevó su nieto. Para Susana la vacuna significa ver a su familia, a quienes no ve desde hace un año o a la distancia. Además, cuenta que no quería separarse de su marido: “Que me internaran y morir sola, ese era mi tema”. Ricardo agrega que son situaciones muy difíciles en donde la soledad es un factor determinante: “que muera gente sin que le puedan sostener la mano. Eso es terrible, lo peor de todo”. Sobre el aislamiento Susana cuenta que la pasaron solos en su departamento con la tele y la computadora. Tienen una hija que vive en el mismo edificio y eso los ayudó mucho. “La veíamos desde la puerta del ascensor desde lejos, nunca pudo entrar. Tampoco pudimos comer juntos o festejar algún cumpleaños, absolutamente nada”. Ambos afirman haber tenido miedo, Ricardo cuenta que todos los días esperaba sentir los síntomas del virus. A partir de la segunda dosis les gustaría poder reunirse con su familia. “Tener a la familia sentada en la mesa”, expresa Susana esperanzada. A Ricardo le gustaría ver a sus nietos.

Al momento, Argentina cuenta con tres tipos de vacunas. La Sputnik-v -de origen ruso- cuenta con dos dosis que deberán aplicarse con 21 días de intervalo mínimo entre cada inyección, Astrazeneca (Covishield) -de origen indio y producida en colaboración con Oxford/AstraZeneca- cuenta con dos dosis idénticas que deberán aplicarse con un intervalo de 10-12 semanas y Sinopharm -con una solución de inyección intramuscular- cuenta de dos dosis con un intervalo de 21 a 28 días entre cada una. A diferencia de las anteriores, la vacuna de Sinopharm se recomienda para personas de 18 y 59 años.

Dic 16, 2020 | Comunidad, Novedades

El pasado 18 de noviembre la Suprema Corte de Justicia mendocina emitió una sentencia que habilita el desarrollo de prácticas religiosas en escuelas públicas de gestión estatal de la provincia, dando por nulas las dos resoluciones de la Dirección General de Escuelas (DGE), publicadas en 2018, que prohibían dichas actividades dentro de ese ámbito.

El pasado 18 de noviembre la Suprema Corte de Justicia mendocina emitió una sentencia que habilita el desarrollo de prácticas religiosas en escuelas públicas de gestión estatal de la provincia, dando por nulas las dos resoluciones de la Dirección General de Escuelas (DGE), publicadas en 2018, que prohibían dichas actividades dentro de ese ámbito.

El fallo de la Corte, firmado por María Teresa Day y el Julio Ramón Gómez, da lugar a la acción procesal administrativa presentada por el obispado de San Rafael. En consecuencia, el máximo tribunal provincial declaró la nulidad de las resoluciones N° 2719 y 3283, dictadas por el Director General de Escuelas, en las cuales se disponía “la prohibición de toda actividad, ocupación, acción y/o uso de establecimientos educativos públicos de todos los niveles y modalidades de gestión estatal” que implique cualquier tipo de práctica religiosa, se trate de la Iglesia Católica o de cualquier otra confesión reconocida oficialmente, durante los días escolares hábiles.

“La resolución recurrida produce un gravamen irreparable a los alumnos católicos de los establecimientos de gestión estatal y a la comunidad educativa toda, como así también viola los derechos de la Iglesia católica”, afirma la demanda del obispado de San Rafael y, agrega, que no sólo “saca a Dios del horario escolar, sino que ahora se lo expulsa definitivamente de la escuela”. Por su parte, la DGE es el organismo garante social del servicio educativo público que debe “asegurar la obligatoriedad y establecer los niveles y regímenes del sistema de gestión estatal, los que revisten la calidad de públicos, obligatorios, laicos y gratuitos”.

¿Quién enseña?

Uno de los ejes que atraviesa el fallo es la discusión acerca de la libertad de culto y el vínculo con el derecho a la educación. El Obispado mendocino señala que, por derecho natural, son los padres los que tienen que decidir qué tipo de enseñanza quieren para sus hijos y que, de no respetarse esto, se atenta contra los derechos de la familia y de la Iglesia, obrando contra la libertad de culto.

Sin embargo, desde la DGE sostienen que esta libertad no se ve cercenada, sino todo lo contrario, porque al respetar “la laicidad de las instituciones públicas, conforme lo determina la Constitución”, se posibilita “la convivencia de quienes no tienen el mismo credo”. De esta forma, aseguran que todas las personas serían acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006, se establece la educación como un bien público, como derecho personal y social, garantizado por el Estado. El Artículo 6 agrega que también son responsables de las acciones educativas las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y la familia, como agente natural y primario, entre otros actores.

“La ley del 2006 avanza mucho en la centralidad de la escuela para la educación formal. Al mismo tiempo, el hecho de respetar los derechos de las familias no me parece erróneo. Otra cosa es postular a la familia como el único agente educativo, pero son funciones distintas las que cumple la familia y las que cumple el sistema escolar”, explica Adriana Puiggrós, docente, pedadoga y asesora de Presidencia de la Nación.

El laicismo como garantía de igualdad

“La legislación argentina se queda corta en el sentido de que no establece taxativamente la laicidad y creo que hay que establecerla. Ese es un problema serio. Si lo comparamos con Uruguay, por ejemplo, que establece la educación laica muy tempranamente, o México que la establece en el siglo XIX. Realmente significa un atraso respecto a la modernización de las sociedades y de la construcción del Estado”, analiza Puiggrós.

“El establecimiento legal de la educación laica es una deuda que tienen los diversos gobiernos con la sociedad argentina”, continúa. “La importancia del laicismo es la garantía de un espacio democrático. El laicismo no significa para nada estar contra ninguna religión, sino que al contrario, el respeto por las diferencias y la construcción de un ámbito educativo en donde se respeten los derechos de todos”, concluye Puiggrós.

“El establecimiento legal de la educación laica es una deuda que tienen los diversos gobiernos con la sociedad argentina”, continúa. “La importancia del laicismo es la garantía de un espacio democrático. El laicismo no significa para nada estar contra ninguna religión, sino que al contrario, el respeto por las diferencias y la construcción de un ámbito educativo en donde se respeten los derechos de todos”, concluye Puiggrós.

Washington Uranga, docente universitario y periodista especializado en temas de religión, detecta el nudo de la cuestión en el Artículo 2 de la Constitución de la Nación Argentina, en donde se afirma que: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.

Desde su perspectiva, Uranga considera que de ninguna manera la prohibición de prácticas religiosas en las escuelas atenta contra los derechos de la Iglesia católica. Para él también profesor de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA), los estudiantes “tienen todo el derecho de la libertad religiosa, y de elegir ellos y sus familias la educación religiosa que consideren más pertinente, pero eso no debe ser en el marco de la educación pública”.

“El laicismo es un tanto complejo en Argentina. Es algo muy especial, porque la Constitución reconoce a la Iglesia católica como aquella que tiene prevalencia”, explica Uranga.

En este sentido, la personería jurídica pública de la Iglesia católica romana, también reconocida en el nuevo Código Civil, no cambia el sentido de la Constitución Nacional que de ninguna manera convierte a nuestro país en un Estado confesional. La carta magna no la “adopta” sino que “sostiene” el culto católico en términos financieros.

Los antecedentes

La posición de la DGE cita el caso Castillo, ocurrido en Salta. En 2017, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad, “por violación a los derechos a ejercer libremente el culto, de aprender y de privacidad”, de toda enseñanza religiosa en las escuelas públicas salteñas que implique la prevalencia conceptual de un culto por sobre los demás. Y aclara, “la enseñanza religiosa debe evitar el ritualismo obligatorio y la catequesis durante la jornada escolar, pues esta actividad no es propia de la escuela pública sino del templo”.

“En el ámbito de lo público no pueden imponerse prácticas religiosas unilaterales. Esto choca frontalmente con el estándar constitucional y convencional establecido por la Corte Suprema de Justicia en el caso Castillo”, opina Andrés Gil Domínguez, abogado, doctor y posdoctorado en Derecho. “La Dirección General de Escuelas o, en este caso, el Estado provincial tendría que recurrir a la Corte Suprema de Justicia. De esa forma, se aplicaría el estándar Castillo”, agrega.

Más allá de lo citado en el Artículo 2 de la Constitución Nacional, Gil Domínguez indica el caso Castillo como un antecedente relevante en nuestro país, porque define cuál es el paradigma argentino en términos del vínculo entre libertad religiosa, Iglesia Católica Apostólica Romana y Estado. A su vez, entiende a este fallo como paradigmático respecto al derecho de enseñar y aprender en los colegios públicos.

Microclima mendocino

El caso de San Rafael exige preguntarse acerca de los alcances que puede tener este debate entre religión y educación pública, porque más allá de los antecedentes nacionales, la Justicia mendocina avaló las exigencias del obispado sanrafaelino.

“En Mendoza hay enquistado un grupo muy ultraconservador que incluso le está trayendo muchos problemas internos a la institución eclesiástica católica. Cuando se hable de la Iglesia, hay que hablar en particular de la Iglesia de San Rafael y contextualizar esa situación”, manifiesta Uranga.

En San Rafael se encuentra la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, Iglesia del Seminario Mayor María Madre del Verbo Encarnado, una congregación que nació en esta localidad y hoy tiene presencia en todo el mundo. “El Verbo Encarnado expresa en la Argentina el sector más ultra conservador de la Iglesia católica universal. Está relacionado con la fracción internacional que se opone a los principios del Concilio Vaticano II, llevado adelante por el Papa Juan XXIII, que produce una conversión radical al plantear el diálogo entre Iglesia y sociedad. Juan Pablo II le deja espacio en la Iglesia a estos sectores conservadores, pero hoy ya no tienen lugar”, explica Uranga.

Y entiende que la situación de la provincia es compleja porque dentro de la Iglesia siempre hay transversalidades. Uranga aclara que el arzobispo de Mendoza y vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, está formado en la tradición de Jorge Novak, que defendió los derechos humanos durante la dictadura. También señala que en la provincia hay una tradición de estructuras muy ortodoxas: “La sociedad de San Rafael es conservadora, por lo tanto hay también sectores de la Iglesia católica que son muy conservadores. A las iglesias hay que mirarlas como sociedades dentro de otras sociedades. Eso se alimenta mutuamente. Las Iglesias, los credos, las confesiones religiosas no son ajenas a la historia de los pueblos. Son parte integral”, agrega.

En su análisis afirma que un hecho de este tipo debe entenderse contextualmente y a nivel nacional, no puede marcar ningún antecedente para la relación entre religión y educación porque la sociedad argentina en sí no está dispuesta a aceptar ese tipo de posturas.

“No hay ninguna posibilidad de que esto se replique en otro lugar del país. Si se eleva a la justicia nacional, no pasa. Tengo la impresión de que es un microclima. No significa que no haya grupos conservadores con esa mirada, atravesados, en el conjunto de la Iglesia y en cualquier Diócesis de otros lugares del país”, completa Uranga.

En la misma línea, Puiggrós considera que en la sociedad argentina está muy avanzada la convicción de que la escuela pública debe ser laica. “Me parece que actitudes como la del obispado de San Rafael son realmente muy retrógradas y no representan para nada a los grandes sectores de la Argentina. A partir de la restauración de la democracia, el laicismo es parte de convicciones profundas, muy vinculadas a la defensa de los derechos humanos”, sostiene. Sin embargo, alerta sobre el peligro que representan estos sectores. “No hay que restarles importancia, pero me parece que de ninguna manera esto se puede generalizar o impactar en la legislación nacional, para nada”, concluye Puiggrós.

Se podría considerar el caso mendocino como un hecho aislado dentro de una localidad que puja por intereses religiosos. No obstante, no deja de encender alarmas y de poner en debate el lugar que deben ocupar las religiones en los estados modernos.