Otros impuestos son posibles

Uruguay aprobó en Diputados un gravamen del 15 por ciento a las multinacionales, un tributo que ya existe en varios países europeos. ¿Dejará de ser un paraíso fiscal para las grandes empresas argentinas?

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay.

Uruguay plantea cambios en el escenario tributario para el 2026. El presidente Yamandú Orsi, del Frente Amplio, en mandato desde el 1 de marzo de este año, busca modificar el sistema fiscal a través del Congreso. Entre los ajustes que impulsa, se destacan la incorporación de un impuesto del 15 por ciento para multinacionales, limita el “Tax Holiday”, cómo se llama a los beneficios impositivos de quienes mudan su residencia fiscal a Uruguay y comienzan a tributar allí. El proyecto también suma el IVA para compras en el exterior e incluye gravámenes a la renta y a las ganancias de capital generadas en el exterior. Con estos cambios, el país charrúa busca alinearse a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) para ir camino hacia una tributación más equitativa.

Según pudo saber ANCCOM, en diálogo con Rodrigo Alonso, diputado suplente por el Espacio 1001 dentro del Frente Amplio (FA), economista y columnista en Brecha y La Diaria, “si bien el objetivo del presupuesto es la convergencia fiscal, es decir ir hacia el equilibrio fiscal primario antes del pago de intereses de deuda hacia 2029, lo hace evitando hacer un ajuste en términos del gasto público en proporción al PBI. Pretende alcanzarlo por el aumento de casi 1.5 puntos del producto”.

El economista detalló que “la mitad de ese aumento se compone de recuperar los niveles de eficiencia de la agencia recaudadora (DGI) que había en 2019 y el 0,75 por ciento restante sería mediante modificaciones tributarias que se sitúan en la franja de mayor poder adquisitivo de la población”.

Este último 0,75 por ciento es el que suma a Uruguay a implementar el Impuesto Mínimo Global que recomiendan países de la OCDE. Lo pagan aquellas empresas multinacionales con facturaciones superiores a los 750 millones de euros. En comparación con Argentina, que tiene una veintena de empresas que estarían en condiciones de pagar el impuesto, Uruguay tiene cerca de un centenar de empresas en esa condición no porque su economía sea más grande sino, justamente, por lo atractivo que resultaba su sistema impositivo respecto del de sus vecinos. Para Alonso, la recaudación de este 15 por ciento significaría “entre 350 y 500 millones de dólares” y representa “el 60 por ciento de los nuevos ingresos por vía impositiva que va a tener el presupuesto nacional”.

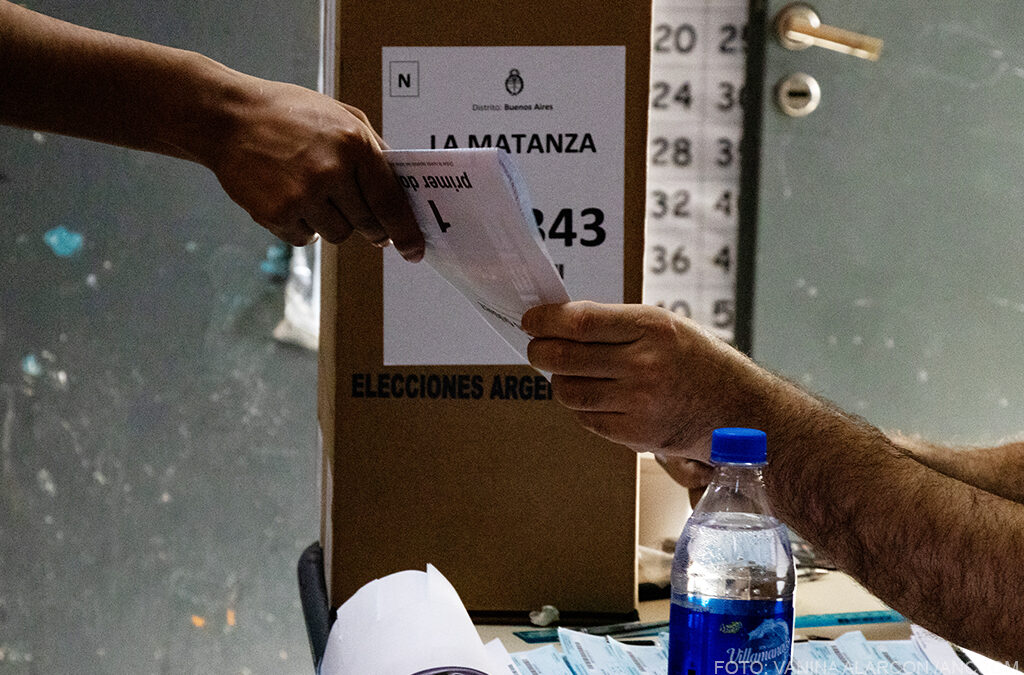

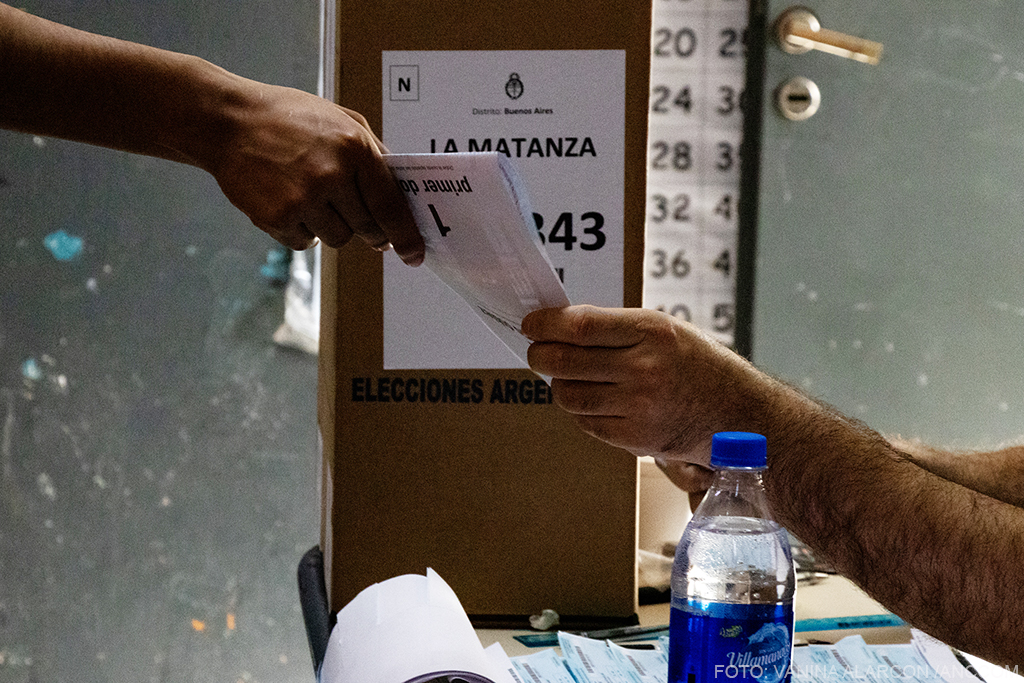

El Proyecto de Ley de Presupuesto uruguayo ya se trató en Diputados y fue aprobado aún en un contexto adverso porque el Frente Amplio carece de mayoría en la cámara, donde le faltan sólo dos diputados para alcanzarla. Por eso, sumó a través de un acuerdo a los diputados de Cabildo Abierto, un joven partido populista y de derecha. “Ahora se está discutiendo en el Senado, donde el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria, por lo que es esperable que se mantenga la aprobación de estas medidas impositivas”, destacó Alonso.

El proyecto tiene otros puntos fuertes como “el impuesto a la variación del precio de los activos que tienen los uruguayos en el exterior, modificaciones en la tributación de propietarios de empresas uruguayas no residentes en el país y la incorporación del IVA a las compras por internet que provienen de plataformas como Temu”, especificó Alonso. Esta última incorporación se debe al crecimiento de las operaciones por esta vía y no incluye plataformas on-demand como Netflix y es algo que están haciendo numerosos países para evitar la llegada de miles de paquetes diarios que no pagan tributos.

En el marco del debate presupuestario también se instaló la posibilidad de gravar al 1 por ciento más rico de la población para financiar un plan de abatimiento de la pobreza infantil que hoy ronda el 30 por ciento. Para Alonso “es un debate que no está planteado en el presupuesto pero lo está dando la sociedad y eventualmente se puede retomar una vez que se apruebe el presupuesto porque permite empujar una discusión más integral sobre la posibilidad de una nueva reforma a 20 años de la última transformación tributaria que tuvo el país”, en referencia a la Ley 18083 que impulsó el gobierno de Tabaré Vázquez.

El marco internacional

Actualmente, los 62 países más ricos pertenecientes a la OCDE implementan el Impuesto Mínimo Global. Para Verónica Grondona, economista, exdirectora de fiscalidad internacional en AFIP y asesora en tributación corporativa internacional en la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés) “la implementación de este impuesto (a las multinacionales) en los países europeos se convierte en una oportunidad para revisar los incentivos tributarios que tenés en otros países”.

Colombia fue el primero en implementar un impuesto del 15 por ciento, aunque sin fijarse en el diseño de la OCDE. Lo segundó Brasil y ahora se está tratando en Uruguay. Según detalló Grondona, “Francia, Alemania, España, Italia, incluso Irlanda, están cobrando desde 2024 el `top-up-tax`, el impuesto complementario a multinacionales que pasan por Uruguay para evitar tributar”.

El país charrúa es elegido por muchos como parte de lo que llaman una “ingeniería impositiva” y que podría resumirse como “evadir impuestos”. María Julia Eliosoff Ferrero, economista, directora de Proyectos Económicos y Relaciones Internacionales de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung y docente de la UBA y la UNLP, analizó que los cambios tributarios “parecen ser buenas noticias para Argentina porque Uruguay se mostró como una plaza financiera para atraer capital extranjero, lo que nos ha traído problemas con varias firmas que se establecen allí y que son beneficiadas por un régimen de muy baja tributación”.

En comparación con Argentina donde deben pagar un 35 por ciento de ganancia, en Uruguay pueden llegar a tributar hasta solo un 3 por ciento. “Son brechas muy importantes. El sistema de Uruguay facilita las empresas offshore”, y agregó que “si se empieza a desarmar este mecanismo, va a ser positivo para Argentina, para la región y a nivel global porque muchas firmas que están en Uruguay son de capitales europeos”. En sintonía con esto, Rodrigo Alonso sostuvo que “en la medida que Uruguay se incorpore correctamente al Impuesto Mínimo Global, puede ser uno de los pocos países que lo hace a nivel regional y por tanto traccionar a que otros países lo hagan”.

El caso argentino

Mientras el país vecino va camino a la implementación de impuestos progresivos, el gobierno argentino se sitúa en las antípodas, idea un plan para bajar 20 impuestos porque “son un robo” y dice que los evasores son “héroes” que “no hicieron nada malo”. Hasta ahora, ese paraíso fiscal que deberíamos imitar estaba cruzando el charco.

“Las últimas reformas tributarias que hubo en nuestro país están en camino hacia el Uruguay anterior a la reforma: tuvimos bajas en bienes personales o el régimen de incentivo a grandes inversiones (RIGI). Uruguay está caminando hacia lo que se está discutiendo a nivel internacional y nosotros estamos alejándonos”, consideró Eliosoff Ferrero. La economista remarcó que en este contexto “es difícil pensar en un sistema más justo y más equitativo en nuestro país”.

Hecha la ley, hecha la trampa. El FMI publicó un paper con recomendaciones para evadir en jurisdicciones de bajos impuestos “Deciphering the GloBE in a Low–Tax Jurisdiction”. Vietnam fue uno de los primeros países en plantear la reconversión de sus incentivos tributarios en subsidios: lo que recibían por el cobro del 15 por ciento, iban devolverlo en forma de subsidio a las empresas como forma de incentivo. La OCDE advirtió que iba a calificar negativamente este proyecto. No vale todo.

Por su parte, Julián Denaro, economista, profesor de la UBA y autor de varios libros sobre política económica y temáticas impositivas, al ser consultado sobre la situación de empresas argentinas con radicación fiscal en Uruguay, consideró que “las grandes corporaciones procedieron siempre a hacer esas triangulaciones para no pagar impuestos”.

Denaro explicó que “las dictaduras y los gobiernos neoliberales sacaron los impuestos al comercio exterior que eran gravámenes progresivos” y citó como ejemplo las presidencias de Carlos Menem, Mauricio Macri y Javier Milei. También recordó con respecto a otro gravamen progresivo que “el impuesto a los bienes personales Macri lo bajó del 2,5 al 0,5, Alberto Fernández restituyó lo que hizo Macri, y lo volvió a bajar Milei”.

El economista puntualizó el problema de la evasión fiscal: “Conforme va aumentando la evasión fiscal, las grandes corporaciones dejan de pagar y entonces a mayor evasión, mayor regresividad fiscal, porque el Estado deja de cobrar el dinero que cobraría de las bases imponibles más altas, de las actividades que más tributan, de los sectores más ricos de la economía”.

Además, sobre la situación argentina, Denaro señaló que “en los momentos en los que mejoró la progresividad tributaria aumentó la actividad y en los cuales hubo una mayor regresividad tributaria, disminuyó la actividad y empeoró la distribución del ingreso porque la actividad va ligada al empleo”.

¿Hay alternativas?

De cara a los debates que se vienen en el Congreso Nacional, la Fundación Ebert y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) están trabajando en propuestas para una reforma fiscal alternativa. “Incluso antes de las reformas de Milei, ya el sistema tributario era muy injusto, nosotros tenemos un montón de propuestas para pensar y discutir un sistema tributario más equitativo como revisar las escalas del impuesto a las ganancias, quiénes pagan IVA, los impuestos a la riqueza que podríamos tener y que a nivel global están vistos como la única forma de desconcentrar la riqueza…” adelantó Eliosoff Ferrero.

Cuando la tendencia regional parece encaminarse hacia una progresión impositiva y a mejorar las condiciones laborales, Argentina vuelve a un sistema decadente que atrasa y el gobierno de Milei siempre va a contramano.