«Las pantallas ofrecen una competencia desleal»

La especialista en ciudadanía digital Lucía Fainboim publicó “Cuidar las infancias en la era digital”, un libro que explora los desafíos, oportunidades y tensiones que surgen en la crianza contemporánea. Con una mirada crítica pero constructiva, invita a repensar el rol de las familias, las escuelas y el entorno digital en la vida de niños, niñas y adolescentes.

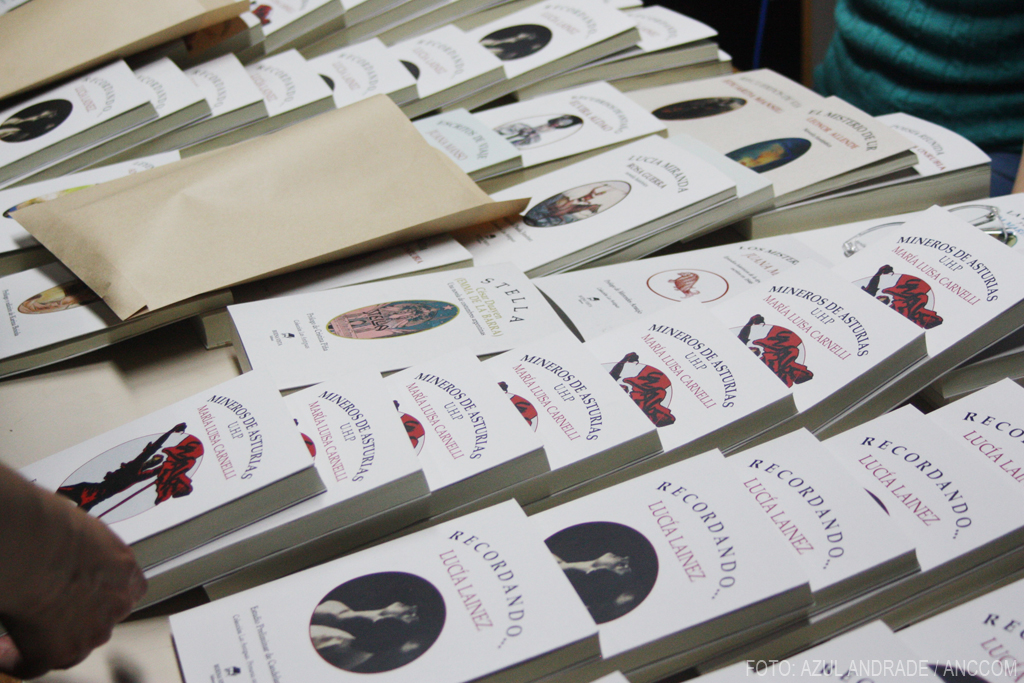

Lucía Fainboim acaba de publicar Cuidar las infancias en la era digital (Editorial Noveduc), en el que refleja su larga experiencia en la compleja relación entre infancias y tecnología. Para especialista en ciudadanía y crianza digital, y Cofundadora de Bienestar Digital, es fundamental que la familia mantenga siempre un canal de comunicación abierta con los menores para que logren hacer un uso crítico de lo que le llega a través de las pantallas. Para eso es imprescindible que los adultos también reflexionen sobre sus propias prácticas.

En tu libro hablás de las oportunidades que ofrece la era digital. ¿Cuáles son las más subestimadas por los adultos?

Hay una tendencia a pensarlo todo en términos dicotómicos: o sos tecno-fóbico o sos tecno-optimista; la tecnología se piensa como muy buena o muy mala. Pero no es sólo una herramienta, es una expresión de época, de un momento histórico, político y económico. Claro que hay usos problemáticos, pero también oportunidades. No se trata de si es neutra, sino de entender cómo nos transforma. El desafío está en poder distinguir entre esos usos: cuáles nos transforman de forma negativa y cuáles nos potencian.

Señalás que la conexión constante puede modificar la forma en la que los chicos se perciben a sí mismos y al mundo. ¿Cómo influyen, en los niños, las plataformas digitales?

Los niños crecen imitando lo que ven a su alrededor. La imitación de lo que ven en estas plataformas empieza a moldear su forma de ser y de experimentar. Lo planteo en el libro y tiene que ver con el impacto de este uso excesivo, porque en la vida real no hay estímulos tan intensos y los niños empiezan a necesitar de la gratificación inmediata que los juegos y los videos cortos les proveen. Ahí es cuando el consumo de plataformas se empieza a volver excesivo, y los chicos pierden experiencias necesarias para su desarrollo, como el juego libre, la imaginación, y el aburrimiento. Es una competencia desleal: las pantallas ofrecen estímulos intensos, fragmentados, inmediatos, y después es muy difícil que prefieran jugar con un juguete o imaginar una historia. Desde edades muy tempranas, la exposición constante a la tecnología afecta el desarrollo de habilidades fundamentales, como la creatividad.

En ese sentido y siguiendo lo que expresás en el libro acerca del rol del adulto, ¿qué desafíos enfrenta una madre o padre que quiere acompañar la vida digital de sus hijos sin ser experto en tecnología?

Un gran desafío tiene que ver con suponer los usos de los chicos y las chicas, así es imposible generar estrategias para realmente ayudarlos, porque no los entendemos. La cuestión no es conocer o restringir todas las apps, sino entender para qué las usan sus hijos. No hay que suponer ni subestimar. No le podés decir a tu hijo que el ciberbullying no es real o que tener amigos por internet no cuenta porque estás invalidando su experiencia y la importancia que los niños y adolescentes le dan a lo que les pasa ahí. Es clave que las madres y padres se abran con sus hijos y traten de entender la importancia que ellos les dan a sus interacciones digitales. Observar, escuchar y compartir tiempo frente a la pantalla permite ver cómo se apropian de esos espacios y qué experiencias buscan.

El libro menciona el concepto de “porno scroll”. ¿Qué estrategias proponés para evitar la sobreexposición sin caer en la censura?

Las plataformas buscan maximizar el tiempo de permanencia. Y muchos de los contenidos más adictivos son los que más problemáticas generan: la pornografía, por ejemplo, tiene una presencia enorme y puede ser muy violenta, muy machista. No se trata sólo de restringir el acceso, sino de acompañar, de generar conversaciones sobre lo que ven, lo que sienten. No hay que castigar la curiosidad, sino acompañarla. Si hablamos de estrategias, lo primero sería evitar el acceso indiscriminado y sin supervisión a dispositivos con conexión a internet en la niñez. Porque una vez que tienen estos dispositivos, claramente pueden entrar en contacto con pornografía, está al alcance de sus manos. Después, tenemos que acompañar con un control progresivo, consensuado y con diálogo. Hay que reconocer que la curiosidad por la sexualidad es natural. Lo que preocupa es el tipo de contenido al que acceden: sobreestimulado, machista y violento. Es clave habilitar conversaciones honestas, ofrecer materiales adecuados, información acerca de sus cuerpos y mostrarse disponibles para escuchar sin juzgar.

¿Cómo puede la escuela integrar la tecnología sin que reemplace el contacto humano?

Todo depende del para qué. La tecnología no debería usarse porque sí. Si tiene un propósito pedagógico, si cumple una función dentro del proceso de aprendizaje, puede ser valiosa. Y en ese sentido, solo se debe incluir si es parte de una estrategia pedagógica. O sea, no es solamente voy a usar esta aplicación, sino que esta aplicación cumple con objetivos didácticos de aprendizaje. Sobre todo, la escuela debe fomentar habilidades críticas y reflexivas: enseñar cómo funcionan las plataformas, qué intereses hay detrás, qué modelos de negocio. Los docentes tienen que lograr que los chicos se pregunten, que no consuman de forma pasiva.

Empatía y diálogo

¿Qué señales indican un uso nocivo de las pantallas?

Algo que me parece interesante es observar el coste de oportunidad. Hay que ver qué dejan de hacer los chicos: si ya no juegan, no se vinculan, no pueden gestionar sus propias emociones, no toleran la espera o pierden autonomía, es probable que la tecnología esté desplazando experiencias fundamentales. Lo importante es detectar cuándo la pantalla se convierte en la única fuente de placer o distracción. Esto gana especial relevancia en la pubertad y en la adolescencia: si un chico en la secundaria está demasiado tiempo aislado y no tiene vínculos significativos o hobbies por fuera de los videojuegos y las redes sociales, hay que intervenir y proponer alternativas de encuentros no virtuales: mandarlos a hacer un deporte, probar una clase de alguna manualidad y cosas por el estilo.

¿Qué lugar debe ocupar la interacción cara a cara en la crianza digital?

Las relaciones digitales también son reales, pero no deben reemplazar lo presencial. Esos vínculos también existen y nos afectan, aunque se dan de maneras distintas. Lo importante es no descalificarlos de entrada, sino entender cómo se dan, qué aportan, qué falta en la virtualidad. No podemos imponer nuestras definiciones. Hoy la amistad, el amor, la socialización también pasan por lo digital. Pero, si un chico no tiene motivaciones, amistades o intereses fuera de las pantallas, es una señal de alerta. Lo virtual debe complementar, no ocupar todo el espacio vincular. Volviendo a tu pregunta, la interacción cara a cara es fundamental y hay que estimular que nuestros hijos hagan cosas por fuera de la virtualidad y que las disfruten.

¿Qué rol juega la empatía para prevenir el abuso en línea?

Es central, porque siempre existe una brecha generacional entre los adultos y los chicos, especialmente en adolescentes. “No los entiendo”, dicen los padres; es algo clásico. Pero hoy, esta brecha se profundiza por las distintas experiencias digitales, y lo que más profundiza la brecha es cuando menospreciamos lo que le pasa a los chicos. Muchas veces los adultos minimizan lo que les pasa a los chicos: “No es tan grave”, “Es solo un jueguito”, “Ese no es tu amigo”. Se estigmatiza y menosprecia lo que les pasa a los niños en internet. Pero si no entendemos por qué les importa algo, no podemos guiarlos. La empatía empieza por interesarse genuinamente en sus mundos. Y justamente la empatía va en que el adulto reconozca esto: A mí claramente no me importa perder en un jueguito. A mí por ahí no me importa tener pocos likes, a mí no me interesa tal cosa, pero puedo entender que a vos sí”. Si no hacemos un acercamiento, que era un poco lo que hablábamos al principio, es muy difícil darles herramientas para que se relacionen con la tecnología de forma saludable y crítica. La idea es que los adultos les comuniquemos a los niños que no entendemos pero queremos entender.

Las apuestas online afectan cada vez más a adolescentes. ¿Qué herramientas sirven para prevenir esta problemática?

No siempre se perciben las consecuencias rápidamente, porque no hay señales visibles. Es clave mostrar cómo funcionan estas plataformas, que los necesitan enganchados. Entender que son manipulados suele generar más impacto que simplemente hablar de “riesgos”.

¿Cómo podemos evitar que el miedo al mundo digital se convierta en una barrera?

Hablando. No desde el sermón, sino desde el interés. Contar qué hacemos nosotros en Internet, qué nos divierte o preocupa. Preguntarles a qué le dedican tantas horas y con quienes se relacionan de manera digital. Si solo aparecemos para retarlos, no vamos a generar confianza. O sea, hay que empezar a hablar, no solo levantarme para retarlos, para acusarlos de algo y para menospreciar lo que les molesta. Nunca es tarde para empezar a darles herramientas para lidiar con la digitalidad. Primero tenemos que arrancar por lo positivo, preguntándoles qué les divierte tanto y hablando regularmente de nuestros consumos en línea, como para que ellos sientan que la tecnología y su uso son un tema de conversación más. Y también, es muy importante fomentar espacios de ocio offline, recuperar el tiempo para aburrirse, para no hacer nada, para que los niños miren por la ventana. Es ahí donde aparecen otras formas de estar.