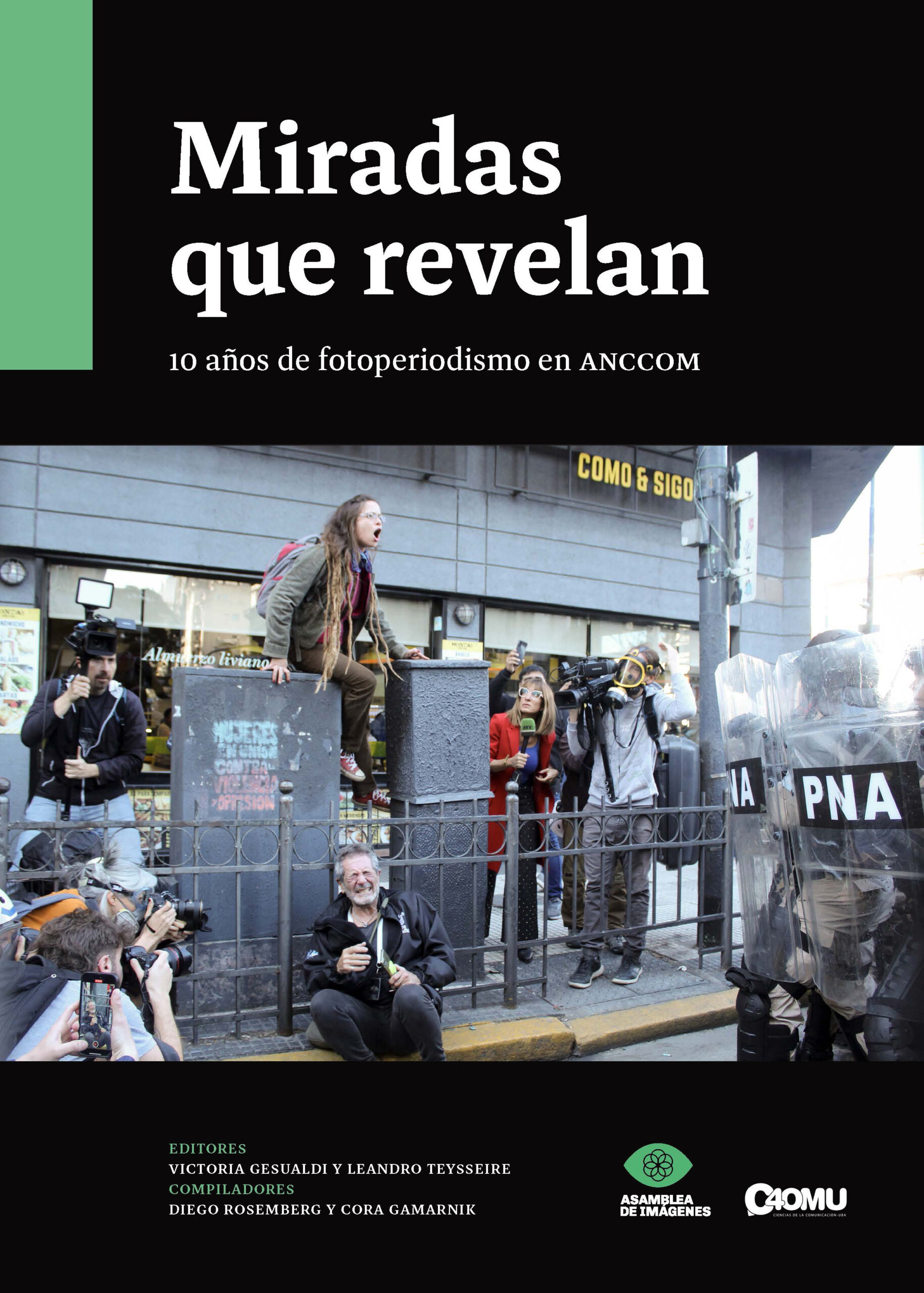

El primer libro de ANCCOM sale a la venta

La Agencia de Noticias de la Carrera de Ciencias de la Comunicación lanza «Miradas que revelan. 10 años de fotoperiodismo en ANCCOM», un volumen que da cuenta de nuestra experiencia profesional y pedagógica a través de la fotografía. Casi 150 imágenes que recorren la historia reciente de la Argentina, con un punto de vista joven y producidas por un medio gestado en la universidad pública. Enterate cómo conseguirlo.

Con enorme satisfacción queremos contarles que para cerrar las celebraciones por nuestra primera década de trabajo, lazamos el libro Miradas que revelan. 10 años de fotoperiodismo en ANCCOM, que da cuenta del trabajo profesional y pedagógico que viene realizando la Agencia a través de las imágenes que acompañaron nuestras notas.

Este libro busca reconstruir cómo es nuestra forma de trabajo y la trama que se teje detrás de cada cobertura fotográfica, contar cómo fue posible realizarlas, recorrer algunas de ellas, además de conocer lo que dicen las y los alumnos que las llevaron a cabo. Como bonus track, estas páginas relatan en imágenes la historia reciente de la Argentina.

En un momento en donde el ecosistema mediático se ha concentrado como nunca, esta agencia universitaria expande el horizonte de lo visible, multiplica las miradas y voces sobre los acontecimientos vividos, construye narraciones libres de los dictámenes del mercado, amplía el derecho a la libertad de expresión y, al mismo tiempo, constituye un espacio de formación y expresión fundamental para sus alumnos.

Abrimos la primera preventa desde el 6/12 al 14/12 a un precio especial de lanzamiento de $38.000

Para realizar la compra, podés hacer la transferencia a:

ALIAS: libro.anccom

CVU: 0000003100055453578477

A nombre de: Diego Fabian Rosemberg

Una vez realizada la compra, por favor, envíanos el comprobante a libro.anccom@gmail.com para registrar tu reserva.

Los ejemplares se entregarán a partir de la presentación del libro que se realizará en marzo de 2026.

Este proyecto es posible gracias al trabajo conjunto con la editorial Asamblea de Imágenes y la Dirección de la Carrera de Comunicación. También necesita del apoyo de la comunidad para llegar a la imprenta. Tu compra en la preventa es clave para garantizar la edición del libro.

Gracias por acompañarnos y por formar parte de esta construcción colectiva de miradas, memoria y comunicación.