Abr 17, 2019 | Novedades, Trabajo

Atravesar la Ciudad de norte a sur es una odisea que a partir de una nueva disposición será más caótica que nunca. El Ministerio de Transporte de la Nación emitió una resolución por la que la emblemática línea 60 de colectivos, perteneciente a la empresa Micro Ómnibus Norte (Monsa), suprimirá 12 de sus 19 ramales, por lo cual quedarán en circulación únicamente siete recorridos. De este modo, tres ramales serán directamente eliminados, mientras que los restantes se fusionarán dando origen a nuevas rutas. ANCCOM dialogó con usuarios y trabajadores, para conocer de primera mano el impacto de este cambio.

A partir de la modificación, de estos nuevos trayectos, cuatro llegarán hasta Escobar, dos hasta Tigre y sólo uno hasta San Isidro, siendo este último el único en llegar a un punto neurálgico de la Ciudad como lo es Constitución. Así, alguien que vive en Escobar, Tortuguitas o Ingeniero Maschwitz tendrá que tomarse más de un colectivo para hacer el mismo recorrido. A su vez, como la mayoría de los servicios terminarán en Barrancas de Belgrano, quienes se tomaban esa línea en las paradas siguientes, dentro de la ciudad, sufrirán muchas mayores demoras.

“Con la restructuración de las trazas dividen la empresa, ya que los trabajadores de Barracas perderemos contacto con nuestros compañeros de zona norte. Además, planean reducir el parque automotor en más de 100 unidades, por lo cual la empresa buscará despedir choferes. Nosotros denunciamos que es una medida antipopular: no beneficia a nadie, tanto usuarios como trabajadores nos veremos afectados”, puntualiza Santiago Menconi delegado de la línea 60.

Estefany Lucas, 23 años, vive en el partido de Tigre y viaja diariamente a Capital. De los cinco ramales que llegaban a Tigre, ahora sólo quedarán dos, lo cual se traduce en peores condiciones de viaje para los usuarios: “El colectivo 60 lo usa toda mi familia, mis primas, mis tías, mi hermano, hasta mi hermanita porque va al colegio en Capital. Sinceramente para nosotros es complicado porque todos trabajamos en Capital, yo también estudio allí, y es el único colectivo que nos deja a todos cerca de donde vamos”, cuenta Estefany y agrega: “Sé que van a sacar el ramal que usamos y eso implicaría tomar hasta dos colectivos solo para llegar a Belgrano, el pasaje cada vez va en aumento y los colectivos que salen desde provincia no son nada baratos”.

Los pasajeros manifiestan su repudio a estas modificaciones y junto con los choferes de la línea juntaron firmas y presentaron sus reclamos en la Subsecretaria de Transporte para que la resolución sea anulada. Daniel Silveira tiene 47 años, hace 11 que es chofer del 60, y señala la importancia del apoyo conjunto de las otras organizaciones para que su reclamo tenga más peso y visibilidad. “Estamos trabajando con organizaciones sociales, barriales, con otras organizaciones sindicales que nos apoyan y con los usuarios que son los que a futuro, si esto sale, van a ser los más perjudicados porque va a haber barrios carenciados en los que ya no va a pasar el 60”, remarca.

Si bien en la resolución se plantean tiempos mínimos y máximos entre un colectivo y otro dependiendo de cada recorrido, Santiago Menconi explica cómo el recorte afecta a los pasajeros, fundamentalmente, por dos razones: “En primer lugar, se eliminan servicios de zonas humildes, como el Ruta 9 por Tigre, el Panamericana 1 y el Panamericana Bajo. Por otro lado, de aprobarse el edicto, tendrían que abonar dos pasajes en lugar de uno, dado que los servicios de Barracas solo llegarían a San Isidro y los de la zona norte -provenientes de las cabeceras de Maschwitz, Escobar y Rincón- solo llegarían hasta Barrancas de Belgrano. Así, el pasajero no tendría el descuento del sistema SUBE, porque estaría viajando dentro de la misma línea, y pagaría dos pasajes por el mismo servicio”.

El recorte para los trabajadores no es algo nuevo y así lo hace notar Héctor Cáceres, chofer de la línea 60 desde hace 21 años: “El ajuste que se viene produciendo en la línea desde el año 2010 produjo una merma de puestos de trabajo de 300 personas, y con el edicto presentado por la Secretaría de Transporte, estamos viendo que va a haber muchos más aunque la empresa haya prometido que no”. Lo cierto es que “hubo despidos encubiertos ya que durante estos últimos años hubo muchos compañeros que se jubilaron y no repusieron esos puestos de trabajo”, denuncia Cáceres.

Cabe recordar que en 2016 un operario de mantenimiento de la empresa, David Ramallo, murió aplastado por una falla en un elevador. Por esa muerte, los trabajadores denunciaron fallas en las condiciones de seguridad laboral instrumentadas por la empresa.

En cuanto a los recortes de servicios, Daniel Silveira razona: “Ahora estamos haciendo 19 recorridos y vamos a pasar a hacer 7 nada más y es imposible que haciendo menos recorridos se contrate más gente, sino todo lo contrario. Ciertos usuarios, para hacer el recorrido que vienen haciendo pagando un solo boleto, van a tener que pagar hasta dos y tres pasajes. Eso es lo que en definitiva está buscando la empresa: como le sacaron subsidios, quieren abaratar costos y maximizar ganancias haciéndoselo pagar a los pasajeros”. Habrá que esperar para saber si los reclamos de los pasajeros y trabajadores serán escuchados o los responsables harán caso omiso y privilegiarán sus bolsillos.

Abr 11, 2019 | Novedades, Trabajo

Protesta de científicos frente al Polo Científico.

Caminar por la calle Godoy Cruz en la Ciudad de Buenos Aires, hacia el norte, representa la certeza de encontrar en el camino casas bajas, algo antiguas y húmedas, enfrentadas a las obras del ferrocarril San Martín. Son los resabios del viejo barrio de Palermo, que de a poco se van pintando con los colores de la gentrificación. No obstante, cuando se cruza la calle Soler, un edificio imponente rompe la imagen barril con su modernidad: vidrios altos, sostenidos por columnas blancas y grises, que dejan traslucir los amplios espacios de su interior. Pero ahora, algunos vidrios están ploteados con frases conectadas entre sí: “La ciencia es cultura. En la música…hay ciencia. En la tecnología…hay ciencia. En la literatura…hay ciencia. En la innovación…hay ciencia. En el arte…también”. Es el preludio que anuncia la enorme explanada desde donde se accede a los diferentes organismos que funcionan en el Polo Científico y Tecnológico, edificio que alguna vez perteneció a las Bodegas Giol y Santa Ana.

También parece un recordatorio algo burlesco, porque este miércoles, en aquel enorme patio, se reunieron desde temprano los trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de todo el sistema científico en general con motivo del Día del Investigador Científico, conmemorado por el natalicio del premio Nobel Bernardo Houssay. Sin embargo, no se trataba de una celebración.

“Hoy estamos movilizando al Polo Científico. Vamos a hacer una asamblea por la agria novedad del viernes pasado: se publicaron los resultados de la convocatoria a la Carrera de Investigador Científico (CIC) con apenas 450 ingresos, contra una cantidad de 2.145 postulantes que quedaron afuera”, explicó Cecilia Sánchez, de la agrupación Jóvenes Científicxs Precarizadxs (JCP). “En muy buena parte de los casos, son despedidos del organismo. Porque son compañeros que venían realizando sus trabajos de doctorado y/o posdoctorado con becas del CONICET. Y ahora se ven literalmente en la calle y sin posibilidad de continuar sus líneas de investigación”, agregó.

Ya eran las once de la mañana y el ambiente estaba calmo. Una centena de investigadores caminaban por el patio, se reunían en grupos y conversaban. Instantes después, los parlantes se encendieron y comenzaron a sonar canciones de los Redondos. Lentamente, los muros del edificio que contiene tanto al CONICET como al Centro Cultural de la Ciencia, empezaron a ornamentarse con banderas de las diferentes organizaciones, como AGD-UBA o ATE CONICET. Se podían ver también los chalecos amarillos de la JCP o los blancos de Becarios Empoderados.

Ya eran las once de la mañana y el ambiente estaba calmo. Una centena de investigadores caminaban por el patio, se reunían en grupos y conversaban. Instantes después, los parlantes se encendieron y comenzaron a sonar canciones de los Redondos. Lentamente, los muros del edificio que contiene tanto al CONICET como al Centro Cultural de la Ciencia, empezaron a ornamentarse con banderas de las diferentes organizaciones, como AGD-UBA o ATE CONICET. Se podían ver también los chalecos amarillos de la JCP o los blancos de Becarios Empoderados.

En esta situación todavía apacible, Pablo Méndez -doctor en Filosofía, licenciado en Ciencia Política y becario posdoctoral del organismo- contó sumariamente la situación que vive la ciencia y tecnología en el país: “Venimos con un atraso salarial muy grande. Hoy una beca doctoral está prácticamente por debajo de la línea de pobreza. Pero también hay cuestiones de fondo. Para investigar, para producir conocimiento, se necesita trabajar en un contexto de certidumbre. Y hoy en día no sabemos cuándo nos quedamos en la calle o hasta cuándo nuestras líneas de investigación seguirán siendo financiadas. En este contexto es muy difícil pensar, aunque sea a mediano plazo, y poder proyectar tanto nuestras vidas como también nuestras investigaciones”.

Silvia Nassif, doctora en Historia y una de las becarias afectadas por el recorte, opinó en la misma línea: “Lo que está pasando es que la mayoría de mis compañeros afectados no encuentran un lugar de trabajo. Están sobrecalificados para algunas tareas y, para otras, se tienen que ir al exterior. Muchos, lamentablemente, aunque no quieren, se tienen que ir de la Argentina. Entonces hay que pararlo ya. Hay que parar a este gobierno.” Sin embargo, su análisis no se redujo únicamente a la situación particular de los científicos: “Al gobierno que viene le va a quedar una gran deuda, una deuda social con nosotros, los investigadores. Pero también con el pueblo en su conjunto. Nosotros hoy podemos comer, pero hay gente que no puede hacerlo. Hay personas que no pueden comer. Me duele mucho la Argentina que estamos viviendo”.

Hacia el mediodía, el patio empezó a llenarse. Grupos de jóvenes y adultos se sentaron en las muchas y confusas rampas y escalones que surcan el predio y se empezó a elevar el bullicio de las charlas privadas. De repente volaron papeles al aire, pequeños carteles de color verde, azul o rojo con el logo de ATE y diferentes consignas: “El MINCYT (Ministerio de Ciencia y Tecnología) se defiende”, “Por convenio colectivo de trabajo propio del Conicet”, “El MINCYT no se toca”, “El presupuesto CONICET no alcanza”.

Media hora más tarde arrancó la asamblea. El movimiento de gente, en ese momento, fue frenético. Una investigadora, que hacía las veces de conductora, empezó a explicar las reglas de intervención y a pasar el micrófono a los diferentes oradores. Sobre la puerta del CONICET, apiñados, se veían parlantes, investigadores dispuestos a hablar, referentes sindicales y todo el auditorio, que escuchaba atentamente las intervenciones. Pero a varios metros -es un espacio grande- también se empezaron a levantar pequeños revuelos. Se armaron mesitas con venta de libros y películas. Más allá se desplegaron decenas de cartulinas pintadas con los motivos de tapas de grandes libros de la teoría feminista, enmarcados por banderas que anuncian que “la ciencia feminista resiste” o “protesta sexual e investigación”. Entre la gente que pasaba se podían reconocer ciertos rostros. Matías Lammens, presidente de San Lorenzo y figura política del progresismo porteño, conversaba con un reducido grupo de personas.

Al otro lado, se vio a Mario Pecheny -doctor en Ciencia Política, investigador principal del Consejo y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)- y a Alberto Kornblihtt -doctor en Ciencias Químicas, investigador superior del organismo, director del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias del CONICET-UBA y, además, uno de los referentes que tomó gran relevancia durante el debate por la legalización del aborto el año pasado-.

Mario Pecheny y Alberto Kornblihtt en la protesta en el CONICET.

Ambos contaron otra de las situaciones de gran irregularidad que ocurren en el organismo: “El Directorio del CONICET tiene representantes de los investigadores e investigadoras de las cuatro grandes áreas en las que está organizado el instituto. A mí me eligieron en mayo de 2018 para representar a mis colegas de Ciencias Sociales y Humanidades de todo el país. También se hicieron las elecciones para las Ciencias Biológicas y de la Salud, en las que fue elegido el doctor Kornblihtt”, relató Pecheny. Por su parte, Kornblihtt agregó: “Nosotros fuimos los más votados en dos áreas del conocimiento en las elecciones cuyo escrutinio fue el 31 de mayo del año pasado. Dentro de poco se va a cumplir un año y el presidente de la Nación todavía no nos nombró. Es un deber respetar la democracia y que las personas que están actualmente, que tienen el mandato vencido, dejen sus puestos. Nosotros, en nuestras plataformas, hemos planteado una oposición a las políticas de ajuste y a la reducción de los presupuestos en el CONICET y en ciencia y técnica en general. Por lo tanto, queremos estar sentados en el directorio para llevar adelante nuestra plataforma, que es la que votaron nuestros colegas en alta proporción. Mario sacó un 63 por ciento de los votantes y yo un 66, son miles de votos”. Más tarde, Kornblihtt tomará el micrófono y se dirigirá al auditorio: “Vengo a comprometerme ante esta asamblea. Vengo a comprometerme a llevar a cabo la plataforma por la que me votaron. No pretendo que sea meramente calentar una silla. Si no lo puedo cumplir, será esta asamblea la que me lo demande”.

Mientras tanto, en el centro del patio comenzaron a verse caras de emoción. “Viene Judith Buttler” comentaban, extasiados y extasiadas, varios jóvenes que van de aquí para allá. Dora Barrancos, también presente, fue la primera en recibirla. Pero luego se abalanzaron sobre ella decenas de muchachas para saludarla, intercambiar un par de palabras o, simplemente, agradecerle.

Dora Barranco recibió a Judith Butler en la protesta.

Abriéndose paso con dificultad, llegó hasta donde estaban las cartulinas y las banderas de ciencia feminista. Allí se sentó, en el suelo, y alrededor de ella se fueron sentando todos. Como no dominaba el español, una joven la asistió en calidad de traductora. Era difícil escuchar, de todos modos. La asamblea seguía desarrollándose detrás y el espacio que ofrece el Polo Científico es tan amplio que la voz se pierde con facilidad. De todas formas, enunció frases que, por su contundencia, se oyeron bien claro: “Cuando nos quitan el dinero, nos están desempoderando. Especialmente cuando atacan la tradición de los estudios feministas, de la teoría feminista y lo que significa eso en Argentina. Sabemos que en Argentina el CONICET es uno de los centros más importantes y más famosos para este tipo de investigación. Por supuesto que si nos sacan el apoyo, vamos a seguir investigando. Y al mismo tiempo, nos vamos a seguir movilizando para reclamar todo el apoyo que nos merecemos. El mundo tiene que saber lo que el feminismo en Argentina está pensando. Continúen esta lucha. Tienen todos mis respetos y voy a seguir apoyando en todo lo que pueda y haga falta”. Los aplausos fueron inmediatos.

«Cuando nos quitan el dinero, nos están desempoderando», dijo Butler.

Hubo también otra manifestación simbólica. En uno de los espacios que se abren entre los tres cuerpos que componen el edificio del Polo Científico, ATE CONICET organizó una olla popular. Eran un par de mesas de caballete, repletas de bandejas, cubiertos de plástico y bandejitas con pan. Tres o cuatro personas, con sus pecheras del gremio, alcanzaban rápidamente los platos de comida y los vasos de agua. Una de ellos era María Eugenia, delegada de ATE CONICET y administrativa de la sede. De esta manera explicó la intervención: “La olla popular es porque la ciencia y la tecnología están por debajo de la línea de pobreza. Es una manera de demostrar que la ciencia está en decadencia. Se manifiesta en el bajo presupuesto destinado al organismo, tanto para investigar como para comprar equipamiento”. Al respecto de la situación particular de los administrativos, comentó: “Trabajamos en unas condiciones deplorables. Con mucho control. Con un sueldo miserable. El promedio de sueldo de los compañeros es de 15.000 pesos. Por las condiciones de trabajo, ellos se están yendo. Muchos también porque la plata no les alcanza para llegar a fin de mes. Y entonces el trabajo está cayendo cada vez más en pocos compañeros”.

“La olla popular es porque la ciencia y la tecnología están por debajo de la línea de pobreza», dijeron dese ATE CONICET en la olla popular que organizaron durante la protesta.

La asamblea estaba llegando a su fin y era hora de votar las mociones propuestas. La primera en aprobarse fue una movilización a Plaza de Mayo, en caravana desde el Ministerio -ahora secretaría- de Ciencia y Técnica, con fecha a confirmar. Luego hubo dos mociones contrapuestas, respecto a qué hacer en ese mismo momento. ATE propuso quedarse en el Polo, esperando una respuesta de las autoridades. JCP, por su parte, planteó la voluntad de salir a cortar avenida Santa Fe para visibilizar el reclamo. La mayoría de los brazos se alzaron ante la segunda propuesta.

Todos se pusieron de pie. Aparecieron inmediatamente los bombos y las banderas desplegadas, y comenzaron a caminar por el patio del Polo Científico. Cuando llegaron a la esquina de Paraguay, esperaron pacientemente a que el semáforo se pusiera en rojo para ocupar ya la calle, por Godoy Cruz. Son cuadras largas. A un costado se encuentra el elegante Distrito Arcos, con sus outlets premium y sus tiendas de sabor palermitano. La gente que venía caminando, que paseaba entre los negocios o se tomaba una cerveza artesanal se vió sorprendida por el bullicio inesperado de la movilización. Desde adentro del “distrito”, varias personas encendieron sus celulares para filmar el paso de los científicos.

Otra vez esperaron a que el semáforo diera una luz roja para avanzar. Eran alrededor de 200 personas que ocuparon todo el ancho de la avenida Santa Fe, cortando completamente el tránsito. Algunos colectivos se desviaban por la propia Godoy Cruz, otros terminaron pasando por un carril que fue liberado. Silenciosamente, fueron apareciendo los patrulleros de la Policía de la Ciudad.

Entre los manifestantes con pancartas se encontraba Cristina Ibarra, doctora en Bioquímica, investigadora principal del CONICET y profesora titular del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina (UBA). Su caso es particularmente alarmante. Ella dirige un laboratorio de investigación, encargado de los estudios sobre el tratamiento del síndrome urémico hemolítico, una enfermedad que afecta a chicos menores de 5 años y suele dejar como secuela una insuficiencia renal, que luego se convierte de aguda en crónica. “Nuestro país tiene el mayor índice de síndrome urémico hemolítico del mundo, con alrededor de 500 casos por año. Otros países que han tenido y que tienen un índice mucho menor que eso destinan buenos presupuestos para investigar sobre esta enfermedad, porque no se conoce su tratamiento ni la manera eficaz de prevenirlo en el mundo. Nosotros investigamos con muy poco presupuesto. Pedimos que nuestros becarios ingresen a la carrera para convertirse en investigadores, ya son ellos los que tienen la pujanza de seguir adelante aún en estos contextos”, explicó Ibarra. Y luego continuó: “El Gobierno es profundamente ignorante. Son CEOs no formados en universidades públicas. No saben lo que es la investigación ni les preocupa, porque la investigación es para el conjunto del pueblo. Y ellos no son el pueblo. Si sus hijos se enferman, se van a Estados Unidos para encontrar mejor atención. Y el pueblo no puede hacer eso. El pueblo necesita que acá se les resuelva sus problemas. Y esta enfermedad es un problema serio en Argentina. Es la primera causa de insuficiencia renal crónica en adolescentes y adultos. Y es el 20 por ciento de los transplantes”.

Los científicos del CONICET exigen ser vistos por el Estado ya no de una manera romántica o emprendedora, sino como trabajadores. Como trabajadores con su conjunto de derechos, tal y como lo poseen el resto de las ramas de la actividad económica. Cristina Ibarra lo dijo de forma contundente: “Lo que ha pasado el viernes es que se ha cerrado una fábrica de 2.000 trabajadores, cuyo producto es la creación de conocimiento”. Silvia Nassif afirmó en el mismo sentido: “Los científicos somos trabajadores. Si a nosotros no nos contratan, no podemos vivir. Entonces, en ese sentido, somos parte de la clase trabajadora, y creo que el pueblo en su conjunto siente y le duele lo que nos está pasando”. Era también clara la consigna principal de Jóvenes Científicxs Precarizadxs: “Investigar es trabajar”.

El corte duró alrededor de cuarenta minutos. Lentamente fueron volviendo por Godoy Cruz hasta el Polo Científico, donde estaba esperando un pequeño camión con una plataforma detrás, una bandera de ATE y un par de micrófonos. El cierre de la jornada sería un homenaje a Dante y Héctor Guede, padre e hijo desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Allí se encontraban autoridades de Derechos Humanos, de ATE y de otras agrupaciones. Pero la presencia destacada fue la de Cármen Ramiro de Guede, esposa y madre de los homenajeados.

Carmen Ramiro de Guede, esposa de Dante Guede, trabajador del CONICET y madre de Héctor Guede, estudiante de ingeniería. Ambos desaparecidos.

Dante Guede fue miembro de la Carrera del Personal de Apoyo del CONICET y técnico soldador en el Instituto Argentino de Radioastronomía de Villa Elisa. “Él hizo esas antenas parabólicas que hay en el Parque Pereyra Iraola, en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, en el año ´62”, cuenta Carmen. Su hijo, Héctor, era estudiante de Ingeniería. Ambos militaban políticamente.

“Ellos desaparecieron en noviembre del ´76. Los dos juntos en la vía pública, en Wilde. Ahí empezó la lucha mía para buscarlos. Y también para criar a mi familia. Porque me había quedado con una nena de 14 y un chiquito de 5 años. Pasaron 43 años de lucha en los que no supimos qué había pasado con ellos”, relató emocionada Carmen. Los restos de Dante fueron hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense hace dos años, pero no los de Héctor. “La pareja de mi hijo también está desaparecida. Se llamaba Viviana de Angeli. Estaba embarazada. Están desaparecidos ella con su bebé, que no sé si habrá nacido”.

Del acto participaron varios oradores, para culminar con el descubrimiento de una baldosa conmemorativa en la vereda. “Una huella de ellos en el barrio”, declaraba uno de los documentos leídos.

“Yo creo que los desaparecidos, mientras los compañeros los recuerden, van a seguir estando vivos. Yo siempre digo que no están muertos, que están vivos en cada uno de los que están luchando. De los maestros que están luchando por las paritarias. En la gente de acá, de ciencia, que está luchando. Para esa gente que está luchando por sus derechos, los desaparecidos están con ellos. Todo el que lucha por sus derechos, trae a la vida a los 30.000 desaparecidos” dijo Carmen cuando ya la tarde iba cayendo y el viento revoloteaba los papeles y las pancartas que quedaron luego de una jornada de lucha.

Marcha y corte de avenida Santa Fe.

Mar 7, 2019 | Novedades, Trabajo

El creciente cierre de locales puso en alerta a la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA), que el 14 de enero decretó el estado de “emergencia nacional de las panaderías”. “A nivel nacional hicimos un cálculo de panaderías registradas y en el último tiempo han bajado sus persianas, o continúan trabajando informalmente, cerca de mil panaderías sobre un total de 37 mil”, afirma Miguel Di Betta, presidente de FAIPA, y agrega que “Buenos Aires es una la zonas más afectada junto con Rosario”. En este contexto, a nivel nacional, las ventas en la industria panadera cayeron entre 30 a 35 por ciento en promedio, según las empresas del sector.

De acuerdo a la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), se estima que en la provincia unos 200 locales cerraron sus puertas en 2018, “muchos de ellos con más de 50 años de trayectoria”, según expresó en un comunicado. Mientras que en Rosario, la Asociación de Industriales Panaderos denunció la desaparición de 60 panaderías durante el último año.

Desde el Centro de Industriales Panaderos del Oeste (CIPDO), su presidente Rodolfo Silva puntualiza: “En nuestra zona cerraron un promedio de 40 panaderías, no todas grandes, algunas son panaderías chicas que arrancaron hace tres o cuatro años y con la crisis tan rápida que hubo no pudieron hacer pie”. El cierre de establecimientos panificadores se da incluso en áreas de poder adquisitivo alto, donde no se siente tanto el achicamiento de salarios, como en la zona norte del Gran Buenos Aires. Pero claro, hay costos impagables. Allí, el alquiler de una panadería ronda los 180 mil pesos. “Tenemos calculado que entre 15 y 20 establecimientos cerraron en este proceso que viene del año 2016, dejando 60 personas en la calle”, detalla Luciano Eberlé, secretario general del Sindicato de Obreros Panaderos de San Isidro y Vicente López (SOPSIyVL).

Los representantes de las distintas agrupaciones de panaderos coinciden en que el aumento de materias primas y servicios, la caída del consumo y la presión tributaria originaron el desequilibrio del negocio. “Uno de los factores que causa la crisis del sector es la caída de las ventas y el otro es el aumento de las tarifas, sobre todo la del gas que en noviembre fue del 100 por ciento. Además, la harina aumentó un 300 por ciento a hoy”, sostiene Silva. Por otra parte, Di Betta indica que “el aumento de los servicios es fundamental para la debacle que ha habido, porque el trabajo nuestro se maneja con gas, luz y agua; son tres esenciales materias primas, como es la harina también”.

Por los barrios

Josefina es propietaria de La Genovesa, una panadería centenaria que funciona sobre la avenida Manuel Belgrano en la localidad bonaerense de Wilde, y aporta datos concretos de los precios: “La bolsa de harina hace un año estaba en 400 pesos y hoy estamos en 1.000. Con la harina a 400, el kilo de pan lo teníamos entre 30 y 40 pesos, ahora lo tenemos a 70 con la bolsa de harina a 1.000 pesos”. Josefina también señala que los aumentos los empujan a congelar los precios para mantener la clientela ya que “en realidad, tendría que estar 100 pesos el kilo de pan, pero si es así no podríamos vender nada”.

La propietaria de La Genovesa ilustra con números contundentes la crueldad de tarifazo: “Hace un año, pagaba de gas 700 pesos, ahora me vino 37 mil. De luz me venía 3 mil pesos y hoy me vino 40 mil pesos. Estamos al límite, no se llegan a cubrir los gastos”, reconoce. Es que mientras los servicios y la materia prima están dolarizados, los sueldos están pesificados.

Otro caso testigo es el de Marcela Pérez que hace 11 meses abrió un local en la calle Las Flores al 800, en el partido de Avellaneda. Pérez confirma que a raíz de los aumentos se dio un cambio en los hábitos de compra de los clientes, dado que ahora “se consume menos, por ejemplo antes llevaban un cuarto de galletitas y ahora te llevan solo 20 pesos”. Lo mismo le sucede a Claudio, dueño de Panadería Bahía Blanca, también en Avellaneda, que reconoce que «los productos más caros dejaron de consumirse, como las tortas que ya no las hacemos». A esto hay que sumarle que en verano siempre bajan las ventas en estos negocios.

Causas y consecuencias

La devaluación del peso, que llevó el dólar a costar más de 40 pesos a fines de agosto de 2018, aceleró los precios de los productos que vienen del campo, los que se importan y la provisión de energía. “Hoy exportar el grano de trigo es más negocio que procesarlo en el país y hacer pan. El grano de trigo está en pocas manos de los grandes exportadores, la mayoría corporaciones extranjeras, por lo que el valor del trigo es el mismo a nivel nacional que la cotización internacional de la bolsa de Nueva York”, explica Xavier De Escalada, encargado del rubro de panaderías y pastelerías de la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC).

En este sentido, Silva, el presidente de CIPDO, manifiesta que “el sector triguero es el verdadero formador de precio, están todo el tiempo comparándote a precio internacional. Argentina produce 18 millones de toneladas anuales y 6 millones se utilizan en el país. Lo que nosotros reclamamos cuando hicimos el ‘panazo’ es que tiene que haber un precio interno, porque se escudan en el libre comercio, pero Estados Unidos tiene libre comercio y tiene precio interno”.

Eberlé, por su lado, describe: “Tenemos una situación de incompatibilidad, yo me manejo con una moneda depreciada pero las cadenas que dan el servicio necesario para que funcionen las panaderías se manejan con dólar”. Por su parte, Silva apunta: “Todo aumenta, inclusive los impuestos, porque el IVA, Ingresos Brutos y Aportes Patronales van por encima de la inflación; pero no aumentó el salario del trabajador, o sea que a tu cliente la plata no le alcanza para ir a comprar a su panadería, vos no pudiste subir tus precios, no pudiste cerrar a tu ganancia, entonces estás en un embudo”.

Otra consecuencia de la crisis que atraviesa el rubro es el crecimiento de la venta clandestina de productos panificados que “ya existía y ahora se nota más, porque hay panaderías que han bajado las persianas pero continúan trabajando a puertas cerradas, sin pasar por ningún control de sanidad, no pagan impuestos y venden más barato. Esto abarca a un 40 por ciento de la actividad”, denuncia Di Betta.

Asimismo, la baja de consumo genera una flexibilización laboral. Eberlé, el titular del gremio de obreros panaderos de San Isidro y Vicente López advierte que “cuando empiezan a sentirse en crisis, la solución inmediata de la empresa es pagar media jornada al trabajador, o el ‘trabajen una hora más’. Acá no hay panadería que cierre los lunes, en el convenio dice que es el día de descanso del panadero pero lo sortearon a través de distintos días de licencias; entonces no hay descanso, hay 30 días de trabajo. O también empiezan con la polifuncionalidad”.

El 12 de diciembre pasado envió una carta documento al presidente Mauricio Macri y el 15 de enero hizo un pedido de audiencia urgente, sin respuesta hasta el momento. Entre los requerimientos que realizan se destaca el de “retrotraer el costo de la energía a diciembre del 2017 o una energía diferenciada para la producción del pan, control sobre el precio del trigo para evitar los abusos en esa parte de la cadena formadora de precios y tener previsibilidad del costo de la harina cuidando el precio para el mercado interno, moratorias a 60 meses sin intereses para el pago de deudas impositivas y el control de la clandestinidad”.

Silva cuestiona la falta de respuesta del Poder Ejecutivo: “Está más que claro que la política de ellos es no dar nada. Todas las grandes cadenas reciben préstamos, beneficios impositivos y las panaderías chiquitas no reciben nada”. Así, panaderos y vecinos ven desmigajarse sus ingresos día a día.

Feb 28, 2019 | Novedades, Trabajo

El último 6 de enero, un operario trabajaba en la planta de la Dreyfus, de la localidad santafecina de Timbúes, cuando el piso cedió y lo hizo caer en una fosa llena de líquidos a altas temperaturas. Con el 90 por ciento del cuerpo quemado, el trabajador, identificado como Fernando Peña, murió un día después en el Sanatorio Británico de Rosario. El 12 de

febrero, Pedro Manuel Gauna trabajaba en altura en el parque industrial de la papelera

Samseng, en el partido bonaerense de Pilar. Tras perder la estabilidad, cayó al piso y perdió

la vida. Al día siguiente, también en Santa Fe, Walter Quiroz, operario de una empresa

eléctrica subcontratada por la empresa Cofco -que un mes antes había despedido a 200

empleados- tuvo un destino similar cuando la pasarela de 15 metros de altura sobre la que

se encontraba se desplomó, dentro del predio de aquella multinacional china en la ciudad de Puerto San Martín. Esas muertes, ignoradas por casi todos los medios, son apenas algunas de las causadas por las fallas en las medidas de prevención por parte de las compañías.

Según datos oficiales del informe anual de accidentabilidad laboral, elaborado

en octubre del 2018, por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) “en el año 2017, se registraron -en Argentina- 67.514 casos en los que el trabajador padeció alguna incapacidad permanente. Para los varones, los accidentes de trabajo constituyeron la

principal causa de incapacidad laboral (69,9%), mientras que para las mujeres lo hicieron

los accidentes in itinere (47,5%)”, es decir, que se producen en el trayecto desde el

domicilio del trabajador hasta su puesto de trabajo. El informe especifica que “en el conjunto de los casos notificados, la forma de ocurrencia más frecuente de los accidentes fueron las pisadas, choques o golpes por objetos (26,6%), las caídas de personas (20,7%) y los esfuerzos excesivos (13,5%)”.

Lorenzo Gómez, presidente del Consejo Federal de profesionales de Seguridad e Higiene (COFESH), destaca cómo se vulnera la normativa vigente en relación a la salud y seguridad de los trabajadores dispuesta por la Ley 19.587: “Uno de los sectores en el que menos se cumple con las normas de seguridad son las obras privadas de construcción. Por los lugares que uno transite, se observan obras en las que es notorio el incumplimiento en materia de prevención, desde la falta de elementos de protección personal hasta los elementos de protección colectiva, como la colocación de mallas anticaídas, señalización, cartelería de obra, etcétera. A medida que nos alejamos de los centros industriales o ciudades capitales se potencian las faltas de medidas de prevención”, asegura.

El 9 de septiembre de 2016 no fue un día más. Sólo en la Ciudad y el Gran Buenos Aires,

con horas de diferencia, fallecieron tres trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo.

El derrumbe de una medianera en una obra en el barrio de Villa Crespo produjo la muerte

de Richard Alcaraz. David Ramallo, técnico de la línea 60, murió luego de que el elevador

que sostenía el colectivo que reparaba cediera, y el peso de la unidad cayera sobre él. Diego Soraire, otro trabajador, se encontraba trabajando en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuando un digestor explotó causándole heridas que terminarían con su vida. Estos tres hechos fueron el puntapié inicial que dio origen al espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL), que, en su informe sobre el tema, difundido a fines del año pasado, sostiene que «los tres casos no fueron hechos aislados, son el resultado del ahorro en salud y seguridad en el trabajo por parte de las patronales, de la desidia del control estatal y de la complicidad de las burocracias sindicales. Por esta razón, si pudieron evitarse, no son accidentes, son asesinatos».

El espacio BAL agrupa a compañeros y familiares de las víctimas que exigen justicia y buscan poner en evidencia “los asesinatos producidos en el trabajo producto de la negligencia, falta de inversión y falta de interés de los empleadores. También se trata de visibilizar las pésimas condiciones en que se desarrolla el trabajo en forma cotidiana, y las múltiples dolencias, problemas y enfermedades que provoca la forma en que está organizado”, explica el licenciado Oscar Martínez coordinador del taller de Estudios Laborales e integrante de BAL. Además, dice el especialista, “se busca dar apoyo

y contención a las familias de los trabajadores muertos y capacitar a los trabajadores para

que tengan herramientas en defensa de su salud”.

“Muere un trabajador aproximadamente cada 21 horas, pero eso es negado sistemáticamente. Sólo es noticia cuando es imposible de ocultar”, remarca Martínez. La

cifra es resultado de la investigación realizado por BAL a través de “un trabajo de

recopilación de datos combinando información publicada por la SRT, con otra obtenida por

este espacio en forma directa y a través de fuentes periodísticas. La información

proveniente de la SRT sólo abarca a los trabajadores formales, en blanco, es decir, “no

contempla a los trabajadores no registrados, comúnmente llamados ‘en negro’ que según el

INDEC son aproximadamente una tercera parte de los asalariados”, resalta el informe que

abarca desde octubre de 2017 a septiembre de 2018.

En el informe se expone que, en el período señalado se produjeron 375 muertes, de las

cuales la amplia mayoría fueron jóvenes de entre 30 y 40 años. En cuanto a la distribución

sectorial por rama de actividad, la mayor cantidad de muertes se producen en la de

transporte (20%) en donde se destaca como causa principal el choque de vehículos. “Las

extensas jornadas laborales, la falta de descanso y la falta de mantenimiento de los

vehículos explican la mayoría de estas muertes”, se detalla. Le sigue la rama de la

construcción con un 18%, en la que se aclara que el subregistro de muertes es muy amplio ya que “abarca más del 40% de los trabajadores asalariados según datos ofrecidos por el Plan Nacional de Regulación del Trabajo” Las principales causas de muerte suelen ser el derrumbe o desplome de edificios y las caídas de altura. En tercer lugar se encuentra la

rama industrial con un 12%, seguida por la agropecuaria, con un 11%.

Detrás de cada estadística hay cientos de historias, y detrás de cada historia hay un

protagonista y una familia. Los números pueden parecer fríos y distantes, es por eso que en el informe se los humaniza. Las cifras están acompañadas de casos concretos como el de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y portero, respectivamente, de la

escuela N° 49 de Moreno en donde el 2 de agosto de 2018 ambos perdieron la vida en su

puesto de trabajo a causa de una explosión producida un escape de gas. La administración

pública tiene un alto porcentaje de muertes -un 10%- sobre el total de víctimas fatales en

situaciones de trabajo.

Para Gómez, frente a esto “las medidas que deben tomarse son de tono cultural.

Debemos cambiar el paradigma donde el trabajador solo da la fuerza de trabajo y el

empresario el factor económico, debemos apuntar al trabajo mancomunado donde todos los integrantes de la cadena productiva tienen un valor de suma importancia”. En ese sentido, el titular del COFESH afirma que hay que apuntar “a una conducta de seguridad global donde el empresario invierta en medias de innovación para facilitar la actividad laboral, los trabajadores se involucren con las normas de seguridad y el estado controle el

cumplimiento de estas”. Mientras tanto, cada jornada que pasa deja otra víctima fatal en una fábrica, una obra en construcción, una ruta o una oficina estatal.

Feb 14, 2019 | Novedades, Trabajo

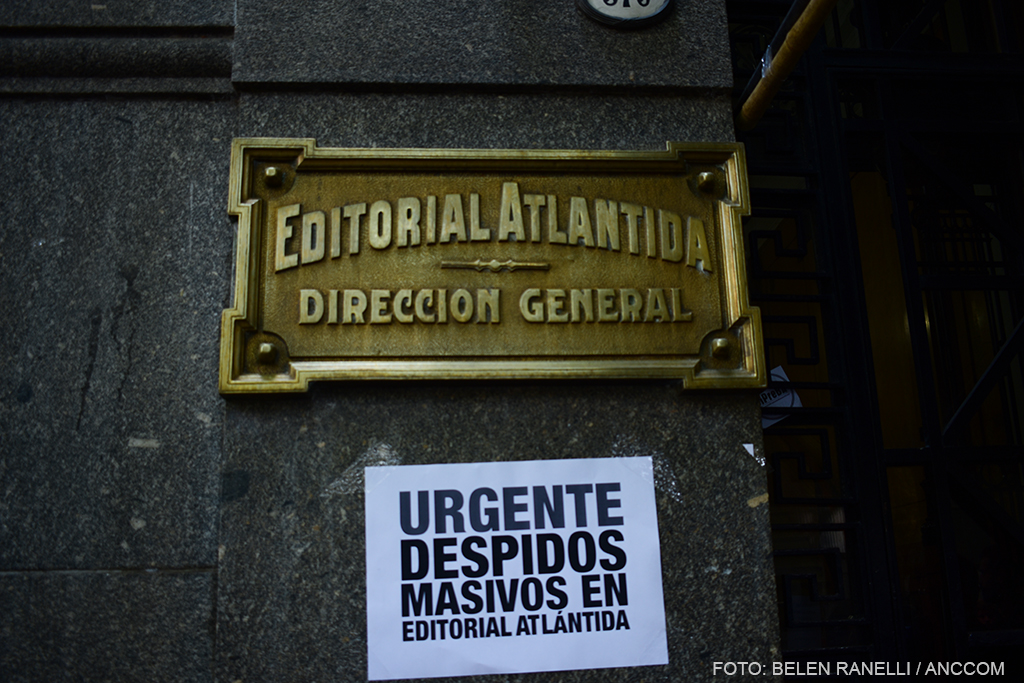

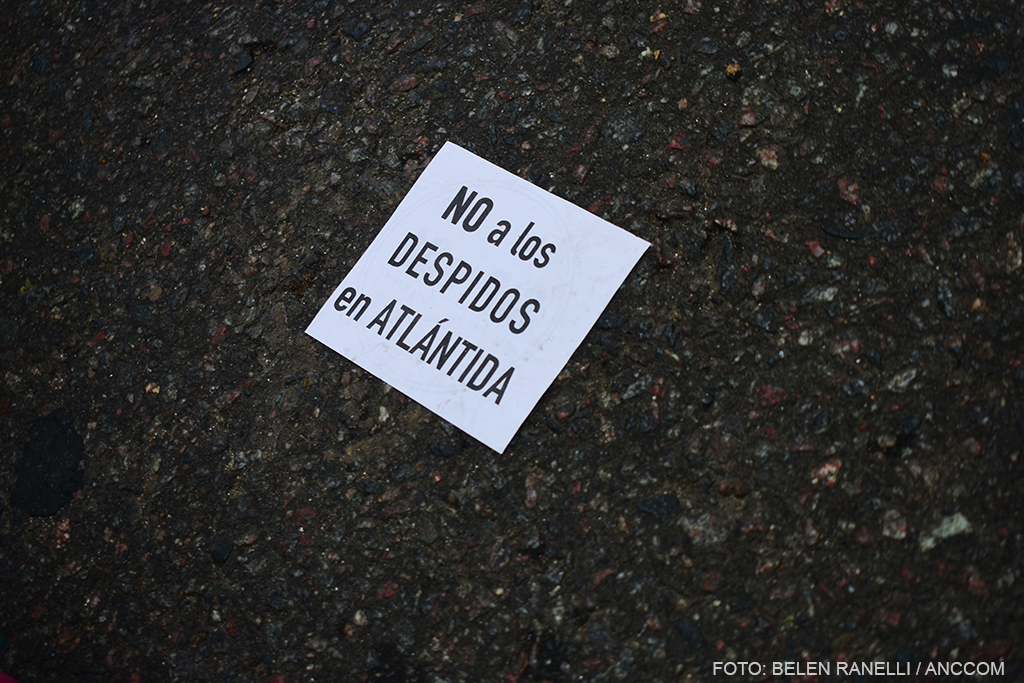

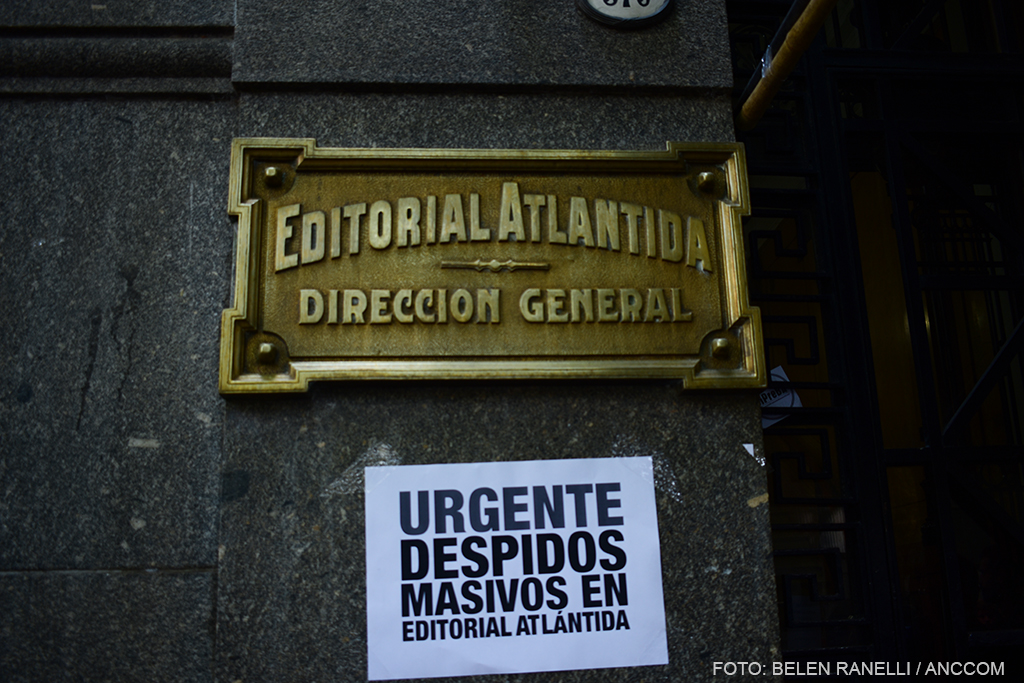

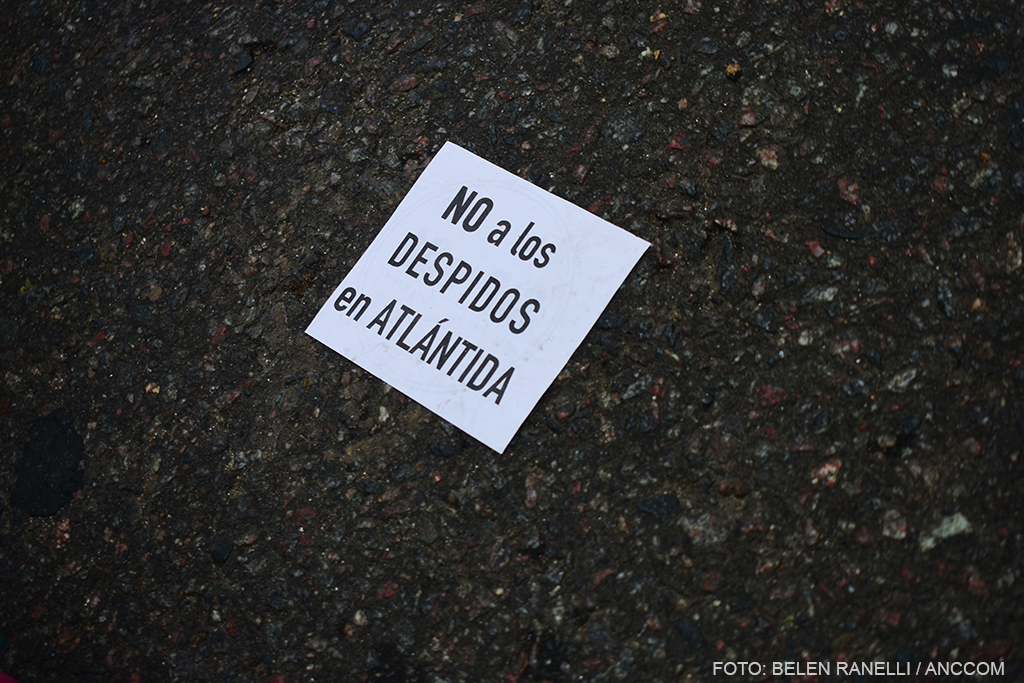

“Yo había escuchado de despidos así, sobre todo en el medio gráfico, pero nunca me había tocado vivir algo tan cruel e irrespetuoso”. Con estas duras palabras, Walter Balcedo define la situación que están viviendo los empleados recientemente despedidos de la editorial Atlántida. Crueldad y falta de respeto son dos términos contundentes que grafican no solo el hecho concreto de las desvinculaciones, sino también el modo en el que fueron efectuadas. “El martes 5 llegamos a la empresa y de repente alguien de Intendencia, con una lista en la mano, empezó a nombrar a quienes no podían entrar, así sin más. Yo estaba en esa lista”, detalla.

Balcedo se desempeñaba como jefe de preprensa dentro de la editorial, aunque hace tiempo su actividad excedía a las tareas comunes del sector: “En 2017, la empresa Televisa -a cargo de la editorial desde 2007- decidió eliminar las redacciones de revistas con licencia como Cosmopolitan o Muy Interesante, y empezaron a enviar el contenido desde México para que nosotros lo editemos y lo traduzcamos al modo argentino. Yo nunca fui un obsecuente, pero siempre hice mi trabajo y cumplí favores sin entrar en conflictos. Si tengo que resumir en una palabra lo que hizo la empresa en estos últimos meses, sin duda sería engaño”, asegura.

El término utilizado por Balcedo no es azaroso. En 2018, Televisa le vendió la empresa a un conglomerado de accionistas anónimos, quien se hizo cargo de la editorial creada por Constancio Vigil en los albores del siglo XX. La nueva dirigencia, a cargo de publicaciones masivas como las revistas Gente, Para Ti y Billiken, entre otras, llegó con múltiples propuestas de renovación y promesas de estabilidad laboral. Pero todo quedó a medias tintas.

“Me enteré que estaba en la lista por teléfono, mientras estaba de vacaciones con mis tres hijos y en período de lactancia”, subraya Yasmina Dátola.

“El nuevo directorio nos aseguró en julio que lo último que iban a hacer era despedir gente, y que estábamos en el mejor lugar posible para desarrollar nuestro trabajo. Si bien la venta viene cayendo hace años, nos proponían que aportemos ideas para salir adelante. En siete meses no solo no cumplieron su palabra, sino que encima nos echaron con ´justa causa´ inventando motivos”, sostiene Yasmina Dátola, quien trabajaba hace doce años en Billiken, primero como cronista y luego como redactora. “Me enteré que estaba en la lista por teléfono, mientras estaba de vacaciones con mis tres hijos y en período de lactancia”, subraya.

El caso de la publicación infantil es paradójico, ya que se encuentra vaciada y suspendida en el año de su centenario, cumpliría 100 años en noviembre. Al desprecio por la trayectoria, un mal que parece ser coyuntural, se le suma el agravante del incumplimiento salarial.

“La gerencia nos mandó un mail avisando que iban a depositar el 50 por ciento del sueldo, con la supuesta intención de saldar el otro 50 a la brevedad”, dice Nahuel Machesich, quien hasta el fatídico martes se desempeñaba como jefe de Redacción de la revista. “Nosotros decíamos en broma que los nuevos directores eran estilo ´Marquitos´ Peña (NdeR: Marcos Peña es el jefe de Gabinete nacional), por su juventud y su discurso positivo. Tengo una hija que nació prematura y se encuentra en terapia intensiva, pensé que eso iba a salvarme, pero no. Con estas actitudes te das cuenta que, más allá de las apariencias, se les cae la máscara enseguida”, asegura.

La revista Billiken cumpliría 100 años en el mes de noviembre.

Las justificaciones esgrimidas por la empresa para desvincular a sus empleados son diversas y, como especifica el testimonio de afectados y gremialistas, absolutamente falsas. En la misma línea, varios trabajadores no registrados fueron cesanteados, lo que representa un claro caso de precarización laboral.

Consultado por este medio, Fernando “Tato” Dondero, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), explica que en la editorial “la situación complicada viene desde el año pasado, cuando decidieron mensualizar publicaciones semanales históricas como Billiken o Para Ti, lo que produjo la desafección de varios colaboradores no permanentes. La patronal nueva prometió dialogar con la comisión interna, y terminó despidiendo gente con causas inventadas para no pagar las indemnizaciones correspondientes. Llegaron a despedir a una jefa de Arte arguyendo que la gente de su sector se quejaba de malos tratos cuando jamás hubo ni un reclamo”.

La ola de despidos no discriminó sectores ni jerarquías, y si bien en la segunda semana de febrero se dio el mayor caudal, las desvinculaciones vienen desde comienzo de año. En diálogo con ANCCOM, Félix Vallejos, delegado de SiPreBA en Atlántida, aclara que “los primeros dos casos se dieron en enero, con dos compañeras despedidas. El martes 5 se produjeron alrededor de diez despidos, y nos enteramos que el director de la revista Gente, la directora de la revista Para Ti, y la gerenta de Recursos Humanos habían sido notificados de su despido antes de que lleguen a chocarse con la puerta”.

Trabajadoras de la editorial llevando a cabo medidas de lucha.

En paralelo, Dondero reconoce que, además del contexto recesivo que atenta contra la gran mayoría de los trabajadores, hay otros factores que afectan directamente no solo a Atlántida en particular, sino al sector gráfico en general: “Editoriales como Publiexpress, que por ejemplo tiene a su cargo la revista Pronto, también sufrieron despidos recientemente. Las empresas quieren contar con la menor cantidad de empleados posibles, mientras que el consumo de información en papel decrece cada vez más”.

No obstante, tanto empleados que conservan su puesto, como despedidos y gremialistas, tomaron cartas en el asunto e iniciaron medidas de lucha para intentar revertir la situación.”El martes hicimos un paro hasta las 0:00 horas, el miércoles decidimos declarar un estado de asamblea permanente hasta el viernes, mientras que el lunes hicimos un acto en la puerta de la editorial con cese de actividades y amplia participación de todos los sectores involucrados”, destacó Vallejos.

La ola de despidos no discriminó sectores ni jerarquías, y si bien en la segunda semana de febrero se dio el mayor caudal, las desvinculaciones vienen desde comienzo de año.