Oct 25, 2017 | Comunidad, inicio

El gobierno nacional anunció este mes la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS). Esta reforma, según indicó desde Mendoza el ministro del área, Jorge Lemus, tiene el objetivo de garantizar el acceso a la salud de los 15 millones de argentinos que no cuentan con obra social o medicina prepaga. Además, se propone una mayor eficiencia en la atención, turnos telefónicos e historias clínicas únicas digitalizadas. Pero ¿qué hay detrás de este cambio de paradigma en la atención sanitaria y cuáles son las ventajas y los riesgos de su implementación?

En principio, hay que diferenciar los dos modelos de salud predominantes a nivel mundial. Uno, de origen británico, se denomina Beveridge y apuesta por la protección sanitaria universal y por un derecho irrestricto a la atención. Este modelo donde el Estado monopoliza la salud se aplica en países como España e Inglaterra. El modelo Bismarck, en cambio, tiene origen alemán y propone el pago de seguros con un grupo básico de prestaciones y servicios. Este régimen, que no ofrece protección universal, se utiliza en Suiza, en Alemania y, con algunas variantes, en Estados Unidos.

“En la Argentina tenemos una mezcla de todos los sistemas que existen en el mundo, pero desde 1946 siempre con el respaldo de un sistema público gratuito”, dice Nicolás Kreplak, médico sanitarista y ex viceministro de Salud de la Nación. Y agrega: “Desde los noventa, el Banco Mundial y la OMS recomiendan aplicar en toda América un sistema de seguros privatizado, similar al de Estados Unidos, donde se da una canasta básica de prestaciones y se agregan servicios según la capacidad de pago de cada uno”. Con la CUS, cada paciente tendrá asegurada cierta cantidad de estudios, diagnósticos o medicamentos por mes. Si supera ese monto, deberá abonarlos, ya sea en un hospital o en un centro de salud privado.

En efecto, el informe “Invertir en salud” del Banco Mundial, firmado en 1993, propone: “Si los gobiernos financiaran un conjunto de medidas de salud pública y servicios clínicos esenciales, el resto de los servicios de esta índole se podría cubrir mediante financiamiento privado, por lo general por la vía de los seguros”.

El proyecto de la CUS, del que solo hay escrito un Decreto de Necesidad y Urgencia, (908/2016) parece ir por este camino, aunque no se han explicitado las pautas ni las metas. “El decreto se hizo para capturar los ocho mil millones de los trabajadores, del resto no dice nada”, describe Kreplak. Se refiere a la financiación inicial de la CUS que percibirá ese monto proveniente de los ahorros de las obras sociales sindicales.

Marcelo Peretta, secretario de Previsión y Salud de las 62 Organizaciones Peronistas, es más optimista: “Pienso que es muy positivo que aquellos que no tienen una cobertura empiecen a recibir la misma atención que se da en un privado: servicios de 0800, Internet, médico de cabecera, receta electrónica, no hacer más colas, y otras cosas que permitan prestigiar al paciente. Eso es un avance grandísimo”, se entusiasma. Sin embargo, Claudio Capuano, titular de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos dice que la CUS parte de una falacia, que es la universalidad como novedad: “En nuestro país ya hay atención universal de la salud. Esto que quieren implementar es un seguro que va a limitar en prácticas, en acceso a medicamentos, es un recorte de derechos”.

En el mismo sentido se pronuncia Fernando Corsiglia, presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP): “La CUS es un intento de estratificación de acuerdo a la capacidad de pago. Socava el concepto de salud como derecho, como igualdad. Hoy, mal que mal, la respuesta está dada por la necesidad y no por la capacidad de acceso. En muchos territorios el sistema público es el único efector y resuelve la inmensa mayoría de los problemas de salud de la población. La CGT la apoya porque hay un acuerdo político, un intercambio”.

Guillermo Pacagnini, médico y secretario general de CICOP, dice que el anuncio fue solo “pirotecnia electoral”, pero que aún no hay nada concreto. “Solamente repartieron 120 mil carnets de pobreza, que desde ya es indigno. Es una obra social para pobres donde en vez de presupuestar la oferta y mejorar los hospitales, van a subsidiar la demanda y el centro de salud va a facturar de acuerdo a lo que atiende. Esto ya se aplicó en Colombia y México y terminaron con una reducción del 60 por ciento del sistema de salud público y aumentando casi al doble el gasto de bolsillo de los pacientes”. Por otro lado, acuerda con Corsiglia en que la disminución presupuestaria que se viene observando en los últimos años es la antesala de la privatización, tal como se hizo con los servicios públicos en los años noventa.

Kreplak subraya que lo que busca el gobierno de Macri, detrás de la CUS, es la creación por ley de la Agencia Nacional de Evaluación en Tecnologías de Salud (AgNET), cuyo proyecto ya está en el Congreso. Esta agencia se ocupara de definir qué y cuántas prestaciones, servicios y medicamentos formarán parte de la canasta básica universal, y cuáles quedarán afuera, forzando al paciente a pagar y provocando una competencia entre centros públicos y privados. “La AgNET va a basarse en una lógica de costo-beneficio, y en el artículo tercero dice que lo que no resulte efectivo no se incluirá en el plan. Ahí tenemos escrito, por primera vez en la Argentina, que habrá un paquete mínimo de prestaciones de salud”. La AgNET, además, va a definir los alcances del Plan Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales y prepagas, por lo cual éstas tienen especial interés en su creación para afrontar sus costos, ya que la inflación en salud que ha trepado a cerca del 100 por ciento mientras los salarios, y por ende el aporte, han sufrido un aumento sustancialmente menor.

Actualización 25/10/2017

Ago 30, 2017 | Vidas políticas

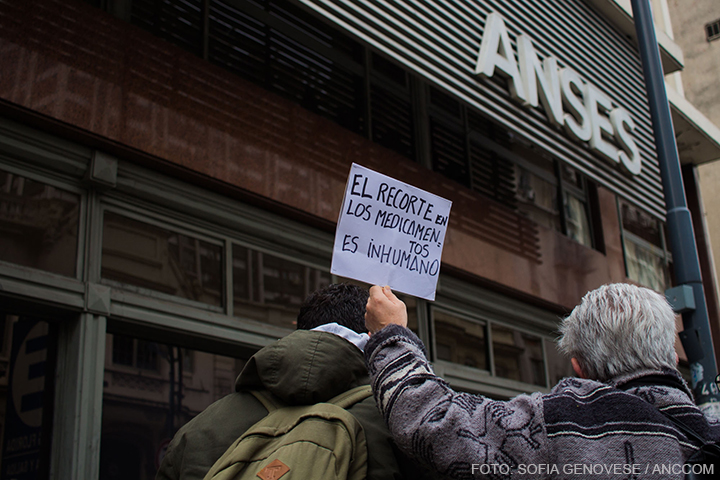

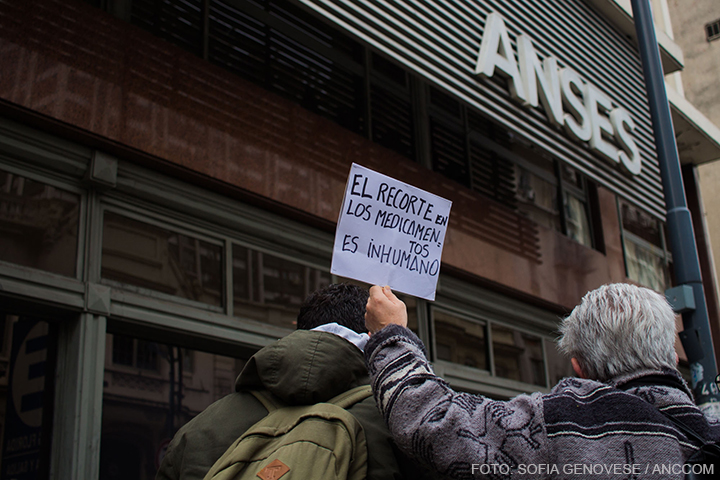

Jubilados y pensionados empiezan a organizarse y realizar actividades, marchas y encuentros en pos de visibilizar una situación que califican como muy grave. Una vez más, como en épocas de la recordada Norma Plá, los adultos mayores necesitan hacerse ver y escuchar. Reclaman, principalmente, por la quita de descuentos en medicamentos y la reducción de prestaciones por parte del PAMI, además de por los aumentos generales de precios y de tarifas de servicios públicos.

“Yo podía ahorrar”, dice Hebe, mientras camina junto a un grupo de 80 o 100 compañeras y compañeros jubilados frente a la Pirámide de Mayo. “Pese a cobrar 6.030 pesos igual que ahora, yo antes podía guardar algo”, cuenta. Y agrega: “Tengo un hijo desocupado y mi marido, que es masajista, tiene muy pocos pacientes, así que ya veo que voy a tener que sostener la casa, como en la época de Menem que sostenía con 150 pesos a toda la familia desocupada”.

Patricia la observa desde unos ojos clarísimos y la apoya: “Encima vas a sacarte sangre al lugar de siempre y te encontrás con que no tenés más la prestación. Por eso nos manifestamos acá, porque nunca estuvimos bien pero ahora estamos peor, no solo económicamente sino por el maltrato”. Hebe vuelve a tomar la palabra para agregar que muchos suponen que el jubilado tiene tiempo libre: “Pero nos jubilamos para disfrutar de la jubilación, no para padecerla”. El Frente de Personas Mayores, Jubilados En Lucha y varios autoconvocados de centros de jubilados barriales se han articulado para llevar adelante distintas protestas ante la situación económica que padecen.

Jubilados y pensionados empiezan a organizarse y reclamar por la quita de descuentos en medicamentos y la reducción de prestaciones por parte del PAMI.

Consultada sobre la situación de quienes viven de los haberes jubilatorios, la diputada por el Frente Renovador, Mirta Tundis, atenta a temas previsionales desde siempre, sostiene que el sector nunca estuvo tan mal como ahora. “Veo jubilados angustiados en todo el país, pero últimamente están enojados, irritados”, comenta. “Una señora en Laferrere me contó que le quitaron los medicamentos gratuitos porque el marido tiene un autito que usa para trabajar como remís. Y con estos precios no llegan a mitad de mes”, relata. Para Tundis, el problema reside en las políticas de ajuste que implementa el gobierno. Y sostiene: “Macri y sus ministros son gente que viene de manejar empresas y solamente ven números. Recibieron un país con muchos problemas, pero después de dos años no pueden hablar de la herencia recibida. Achicar gastos en adultos mayores es realmente un genocidio”.

Si bien el bloque del Frente Renovador que integra votó a favor de la Ley de Reparación Histórica impulsada por Cambiemos, Tundis dice haber aclarado que no era ninguna reparación, sino un ajuste administrativo. Y añade: “Llega a dos millones de jubilados, pero hay casi siete millones, y además algunos reciben diez pesos de aumento, nada más”.

Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, comenta que la canasta básica del jubilado, que se calcula desde hace diez años, arroja, con precios de abril último, una necesidad mensual de 16.137 pesos, mientras el haber mínimo es de 6.400 pesos. “El desfasaje es enorme, el haber no llega a cubrir el 40% de la canasta”, precisa. Y denuncia que “hoy hay explotación laboral de adultos mayores. Gente de edad muy avanzada está haciendo tareas penosas, riesgosas, nocturnas para completar un salario digno”. Con respecto a la reparación histórica, sostiene que no es una ley de seguridad social, sino una medida macroeconómica, porque “estaban deseosos de votar el blanqueo”. “El sector recibe plata para reactivar un poco el consumo, pero no resuelve nada del sistema previsional. A algunos ese aumento les alcanza para comprar un kilo de azúcar, no mucho más”, dice. En ese sentido, el presidente Mauricio Macri anunció un aumento del 13 % en las jubilaciones, a todas luces muy magro en función de las necesidades del sector. Cabe recordar que dicho incremento se basa en la Ley de Movilidad Jubilatoria, aprobada en 2008.

“El desfasaje es enorme, el haber no llega a cubrir el 40% de la canasta”, precisó Eugenio Semino, defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.

En Plaza de Mayo, María Cristina, abogada jubilada, se queja de que los remedios han aumentado 200% mientras el haber lo hizo en forma imperceptible. “La situación de PAMI es muy dolorosa. Tengo una amiga que tiene un tumor en la mama y todavía no le han dado el turno para la biopsia”, reclama. Y agrega: “Hemos decidido organizarnos en comunas, no solamente acá sino en La Plata. Exigimos la restitución de nuestros derechos y que no nos quiten ninguno más. Vamos a morir el día que Dios quiera, no el día que el actual gobierno lo decida por quitarnos los medicamentos”, concluye.

Delia se acerca y, efusiva, cuenta que no solo está preocupada por el presente sino por el futuro. “Están vaciando ANSES, y los perjudicados no son solo los jubilados actuales sino mis compañeras de trabajo que dejé hace dos años cuando me jubilé. Ellas, cuando se retiren, van a recibir monedas, es patética la situación”, evalúa. Y calcula: “Yo en un año perdí alrededor de un 18% de mi ingreso. ¿Sabés qué? El 18% de poco es mucho”.

Respecto de su agrupación denominada Frente de Personas Mayores, Patricia relata que muchas personas se acercan cuando los ve reunidos: “Impacta gente mayor, toda junta. Mirá nuestra compañera, viene con el bastón y todo”. Elsa, la compañera a la que se refiere, bromea: “Cuando llegué a la plaza lo escondí, a ver si piensan que vengo con un palo y encima me detienen”. Todas se ríen y demuestran que, si bien han perdido mucho, no han perdido el humor y, mucho menos, la dignidad.

Actualizado 29/08/2017.

Ago 13, 2017 | Comunidad

“Acá lo que nos falta es gente para poder laburar uno a uno con los chicos”. Sentadas en los escalones de ingreso del Hogar Curapaligüe, Azul, Diana y Sol explican los motivos de los reclamos que realizan junto a otros trabajadores del centro desde enero de este año. A unas cuadras del Parque Chacabuco, uno de los tres centros de asistencia para niños en situación de vulnerabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue esperando respuestas.

Desde hace siete meses y por tiempo indefinido, el Hogar Curapaligüe paga una multa por no cumplir con los requerimientos básicos que necesita el establecimiento para funcionar. En noviembre del año pasado, tras reiterados reclamos por parte de los trabajadores del hogar, se concedió la medida cautelar que la abogada Mabel López Oliva había solicitado ese mismo mes para que el Gobierno porteño realizara las obras necesarias. A pesar de una refacción reciente en el baño de varones, los chicos y chicas del Curapaligüe todavía conviven con goteras, baños tapados y habitaciones desbordadas que hacen de la convivencia una tortura. “Un lugar que existe para restituir los derechos de los chicos, los termina vulnerando aún más”, denuncia Azul, unas de las trabajadoras del hogar, en diálogo con ANCCOM.

Este año, el Hogar Curapaligüe aloja a 48 chicos y chicas desde los primeros meses de vida hasta los 16 años. Según el informe sobre hogares realizado por la Defensoría del Pueblo en diciembre del año pasado, el máximo cupo para este tipo de instituciones es de 30 personas y el máximo de edad para los hogares de niños es de 12 años. Según Lucila Biasco, jefa de prensa del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno, “la función de los hogares es dar respuesta rápida”. Ello implica recibir a los chicos en el hogar y luego, en caso de ser necesaria, realizar la derivación correspondiente. Si el hogar se encuentra con su capacidad completa, como es el caso del Curapaligüe, los chicos deberían ser derivados a otros centros. Sin embargo, superada la capacidad espacial y el rango etario del hogar, los trabajadores del Curapaligüe se reparten para poder abarcar las necesidades de todos y de cada etapa del crecimiento: desde los cuentos antes de dormir hasta los maquillajes de las chicas que viven allí sus primeros años de la adolescencia.

“Hay una parte de lo social que acá no se puede dar”, explica Azul, responsable del grupo de varones de 6 a 12 años. Si alguno de los chicos quiere invitar un amigo o una amiga del colegio tienen que quedarse en la salita de adelante, llamada formalmente “sala de vinculación”. Se trata de una habitación de paredes vidriadas y estantes con juguetes y libros, ubicada en la entrada del hogar, donde los chicos y chicas se relacionan con las familias en el proceso de adopción.

“Desde hace años vivimos al borde de que pase algo grave”, afirma Azul. Y recuerda que el año pasado, mientras entraba al hogar con un chico de 4 años, estallaron los vidrios del ingreso central justo encima de él. En reunión con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, los trabajadores ya habían pedido que se cambiara la puerta por una de material seguro.

Para evitar que los vidrios cayeran encima del chico, Azul lo cubrió con su propio cuerpo y terminó en el SAME. “Y esa es solo una de las veces que arriesgamos la vida por los chicos”, agrega.

El año pasado, mientras servían la cena, una parte del techo del comedor se desprendió y cayó junto a la mesa del grupo de los más chiquitos. Hace unos meses, se disparó la alarma de incendios en medio de la noche y tuvieron que evacuar el hogar: con una sola escalera y los bebés durmiendo en el primer piso, se tardó más de la cuenta en salir y en el cuarto de las nenas la mitad quedaron adentro. Por suerte, ese día fue una falsa alarma, pero hasta ahora todavía no está aprobado el plan de evacuación. “Si hubiera fuego, no podríamos sacar a todos los chicos”.

El Hogar Curapaligüe aloja a 48 chicos y chicas desde los primeros meses de vida hasta los 16 años.

“Gus” llega de la mano de una de las trabajadoras y ambos saludan con la mano antes de entrar al hogar. Lo acaban de operar de las amígdalas. El equipo técnico, que se encarga de pautar los turnos médicos, hacer los informes y revisar la situación de salud de cada chico dentro del hogar, está conformado por dos psicólogas y dos trabajadoras sociales. Cuatro personas para llevar el seguimiento de 48 bebes, niños y adolescentes.

“Lo que peor le hace a un chico es la falta de contención afectiva”, denuncia Sol, que trabaja junto a Azul con el grupo de varones.

Y completa: “Al ser tan pocos para tantos chicos, no podemos darles una atención personalizada como se la daría un padre o una madre”. Entre otras patologías, la falta de cariño y de atención puede llevar a los chicos a tener retrasos madurativos, desnutrición crónica y otras enfermedades.

En febrero, después de ocho meses sin gas, finalmente reconectaron el servicio. Durante ese tiempo la solución a la falta de agua caliente fueron algunas pavas eléctricas y mucha paciencia para la hora de bañarse. Las trabajadoras explican que al momento de mostrar los problemas del hogar tienen tres pilares para sostener el reclamo. Las cartas al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad son relevamientos de lo que sucede dentro del establecimiento. Esos documentos, en general, no reciben respuesta: los resultados fueron la posibilidad de reunirse esporádicamente con Gabriela Franchinelli, directora de Niñez, y las promesas que los funcionarios hacen en las “reuniones operativas”, que, según cuenta Azul, se convocan de forma intermitente y con poco tiempo de anticipación lo que complica la asistencia de muchos de los trabajadores del hogar.

En segundo lugar, la denuncia legal. Esa instancia llevó al Gobierno porteño a comprometerse a pagar una multa por la falta de obras necesarias en el hogar. La multa es mensual y se pagará por tiempo indefinido hasta que el establecimiento se ponga en condiciones.

Aunque, en diálogo con ANCCOM, Biasco afirmó que el Hogar Curapaligüe está “hecho a nuevo”, Diana, trabajadora del centro, asegura que lo único terminado son los baños de varones, que ya se volvieron a tapar. La otra parte, que aún está en curso, es la renovación de la planta baja, donde agregarán una habitación con cunas para los más chiquitos para que, en caso de incendio, los y las trabajadoras puedan sacarlos con facilidad. “Cada vez que inician una obra los tiempos son larguísimos y mientras tanto, hacinan a los chicos en los pocos espacios que nos quedan”, denuncia Diana.

El último recurso de los trabajadores para conseguir respuestas, el que recoge las respuestas más rápidas, está en la calle: movilizarse, reunirse, contarle al barrio la situación que se vive en su propia manzana. Y mientras, turnarse para que la mitad del equipo se quede en el hogar con los chicos, buscando estrategias para hacerlos felices.

Actualizado 17/08/2017.

Jul 25, 2017 | Comunidad

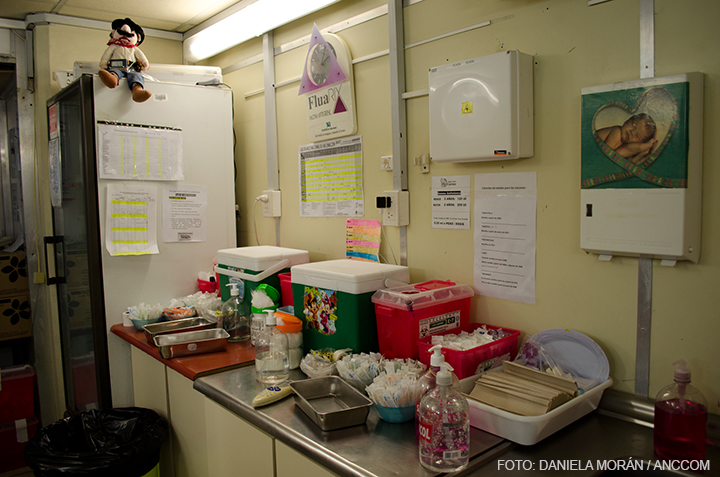

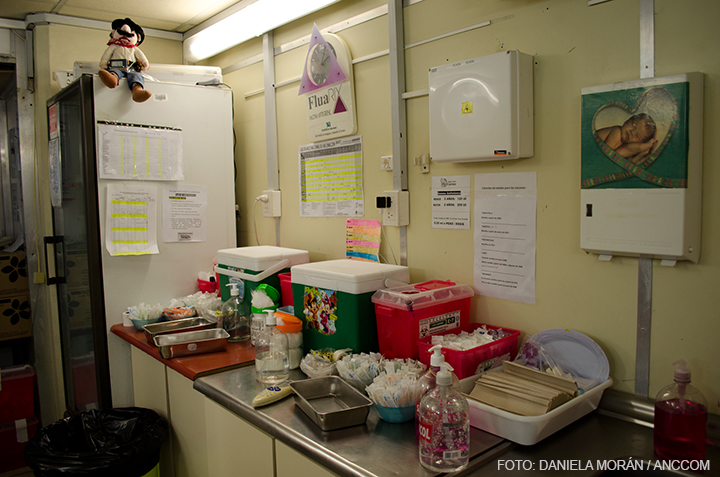

Enfermeros del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, ubicado en el barrio porteño de Constitución, denuncian el desarme de un anexo de vacunación en medio de la campaña de inmunización antigripal. El desmantelamiento de este sector, en el que se aplicaron 11.060 dosis de vacunas antigripales en dos meses desde el inicio de la campaña, afecta a miles de chicos que acuden al establecimiento para obtener las inyecciones gratuitas y prevenir el contagio de enfermedades durante la época invernal.

Miguel Ángel Abelans, enfermero jefe del vacunatorio del Garrahan, manifestó: “Denunciamos que fue suspendida la vacunación antigripal en un anexo que teníamos en el hall de entrada del hospital. Era una ubicación estratégica porque es un lugar de mucha concentración de gente, lo que favorece el acceso rápido. Hace siete años que tenemos este puestito en el hall durante la época invernal, y la comunidad ya nos reconoce.” Sin ocultar su indignación por el carácter súbito del desmantelamiento, que se realizó sin previo aviso al personal a cargo del sector, Abelans continuo: “De un día para el otro, vamos a nuestro lugar de trabajo y nos encontramos con que lo habían desmantelado. Nadie sabía nada, ni siquiera la directora de Enfermería. Nadie nos dio ninguna explicación, y por eso, además de ser un hecho abusivo, nosotros lo interpretamos como un descrédito al trabajo que estamos haciendo ahí. Nos acercamos a las asociaciones profesionales. A través de ellas elevé una queja a mi jefe inmediato y pregunté los motivos por los que se había cometido esta acción, que considero limitante del derecho de los chicos al acceso a la vacuna antigripal.”

“Denunciamos que fue suspendida la vacunación antigripal en un anexo que teníamos en el hall de entrada del hospital», dice Miguel Ángel Abelans, enfermero jefe del vacunatorio del Garrahan.

La decisión de desmantelar el Anexo Vacunatorio –como se denominaba al sector- fue tomada el 10 de junio por el Consejo de Administración del Hospital Garrahan, encabezado por su nuevo presidente Carlos Kambourian, ex Secretario de Salud de Pilar –donde fue denunciado por concejales por haber permitido el arancelamiento de algunas prestaciones del Hospital Público de Odontología del municipio- y ex director del Hospital Pediátrico de Malvinas Argentinas durante el mandato de Jesús Cariglino. El Directorio del Hospital Garrahan también es integrado por los titulares Roberto Debbag, Roberto Oscar González y Graciela Reybaud. A través de un comunicado enviado a la Asociación de Profesionales del Garrahan, que representa a los trabajadores, los integrantes del Consejo justificaron la suspensión del espacio argumentando que el anexo no se había utilizado durante varios días –lo que sucedió debido a la falta de personal disponible para vacunar en ese lapso-; que el espacio no cumplía con las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación -una superficie menor a los 7,5 metros cuadrados-; por tener un horario de funcionamiento inferior a 6 horas diarias; y por no estar apropiadamente higienizado. También objetaron que el número de vacunas administradas este año fue menor a las que se dieron en el mismo período durante el 2016. “La administración de vacunas antigripales en el mismo Hospital desde la última semana de abril hasta el 10 de junio, día en que se suspendió la vacunación en el hall, fue de 3.808 vacunas antigripales. En el mismo período del año 2016 se habían administrado 10.625, es decir este año, con un lugar de administración de vacunas en el hall y con 20 días de no funcionamiento voluntario por parte del Vacunatorio se administraron 64% menos vacunas, mostrando un impacto negativo en el funcionamiento del mismo”, concluía la misiva firmada por las autoridades de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la Asociación de Profesionales negó que se haya producido una disminución en la cantidad de dosis aplicadas y envió una respuesta a este comunicado contradiciendo la información oficial sobre las estadísticas de vacunación en lo que va del 2017. “Desde el comienzo de la Campaña y hasta la suspensión de la vacunación en el hall, el ritmo vacunal comparativamente al año anterior fue parejo. Con un leve incremento en el 2016 del 8,3%. Muy lejos del ´se administraron 64% menos vacunas´ y del ´impacto negativo´ notificado por las autoridades. El real impacto negativo se concreta en el número de dosis administradas luego del cierre del Anexo del hall. Ya que en las primeras nueve semanas de Campaña Antigripal, funcionando los dos sectores (Vacunatorio y Anexo) se aplicaban 1.030 dosis semanales a un promedio de 206 vacunas antigripales diarias. En las 5 semanas posteriores a la suspensión de las actividades en el hall (el sector Anexo), teniendo como único acceso al Vacunatorio, las dosis semanales cayeron a 413, a un promedio de 82 dosis/día. Lo que demuestra que, restringiendo el acceso, el ritmo de vacunación antigripal descendió un 60%”, sentenciaba la respuesta.

La decisión de desmantelar el Anexo Vacunatorio –como se denominaba al sector- fue tomada el 10 de junio por el Consejo de Administración

“Las personas que ahora ocupan los cargos jerárquicos dicen que vinieron con la intención de modernizar y transformar el Garrahan, pero es una fachada. Muchos pensaban que el vacunatorio molestaba en la entrada y quedaba mal estéticamente, y como el hospital cumple 30 años y van a venir autoridades nacionales a visitar el edificio, lo han sacado por una cuestión de imagen. Para ellos modernizar es sinónimo de achicar”, advirtió Abelans. “Si uno ve el proyecto de la gente que entró al Consejo de Administración –los doctores Kambourian y Debbag- como la nube de wi-fi, la telemedicina y la oficina de comunicación a distancia, está íntimamente relacionado con lo tecnológico y con lo que va a generar negocios. Es llamativo que en todos esos programas no hay nada que tenga que ver con las condiciones laborales y la salud de los trabajadores. Lo que más nos afectó es la forma en que nos ningunearon como servicio al cerrar el anexo sin avisarnos, y la clara intención de que no sigamos vacunando, porque si así lo quisieran se podrían mejorar las irregularidades reglamentarias o nos podrían haber dado otro espacio.”

Liliana Ongaro, presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Garrahan y Secretaria General del Gremio de Profesionales y Técnicos del Garrahan, expuso: “Se elevó una nota desde la Asociación al Consejo de Administración a pedido de los trabajadores del vacunatorio, pidiendo explicaciones sobre el cierre y exigiendo que se implementen, lo más pronto posible, las medidas para rearmar el anexo. La contestación llegó llamativamente rápido, porque en general nuestros reclamos entran en largos ciclos de silencio o directamente no tienen respuesta. Uno de los argumentos era el espacio físico, que según ellos tenía un metraje menor al exigido por el Ministerio. Y justificaron el desarme diciendo que se va a abrir un nuevo vacunatorio, que recién ahora se va a empezar a construir y que puede tardar uno o dos años en terminarse.” Ongaro añadió: “Esto se da pocos días después de que saliera un proyecto para eliminar la obligatoriedad de las vacunas sin consentimiento de los padres, que en seguida fue repudiado por los presidentes de asociaciones de Infectología, de Pediatría, etc. El desarme del vacunatorio se da en este marco, y para nosotros no es casual.”

En las primeras nueve semanas de Campaña Antigripal, funcionando los dos sectores (Vacunatorio y Anexo) se aplicaban 1.030 dosis semanales a un promedio de 206 vacunas antigripales diarias.

La suspensión del Anexo Vacunatorio tuvo lugar en la misma semana en que Paula Urroz, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, presentó un proyecto de ley sobre “Consentimiento Informado en Materia de Vacunación”, mediante el cual se terminaría con la obligatoriedad de la vacunación a menores de edad. De aprobarse esta iniciativa, habilitaría a los padres o responsables de los niños a rechazar la aplicación de vacunas que en la actualidad son obligatorias y que se proporcionan de manera gratuita en centros de salud públicos.

“Esto de levantar el vacunatorio en plena campaña de vacunación antigripal, en pleno invierno, que podría considerarse un hecho aislado, cobra otro sentido frente a la salida de este proyecto descabellado, con el cual se busca seguir achicando los derechos del acceso a la salud y compensar las pérdidas económicas que tuvieron los vacunatorios privados en los últimos años, porque de 6 vacunas obligatorias que había hace una década pasamos a 19, lo que perjudicó al mercado privado. Esta medida es apoyada por el doctor Debbag, uno de los nuevos integrantes del Consejo designado por el Gobierno”, explicó Abelans. Luego aclaró que el infectólogo Roberto Debbag antiguamente fue director médico regional para América Latina de la empresa farmacéutica multinacional Sanofi Pasteur, un laboratorio que justamente se dedica a la producción de la vacuna antigripal. “Nosotros entendimos que acá la intención es limitar el acceso para achicar la demanda. Hoy estamos aplicando 500 dosis semanales, porque hemos creado un sistema de acceso rápido para la población. Queremos demostrar que la medida política que han tomado fue contraproducente. Las intervenciones con vacunas salvan a entre dos y tres millones de chicos por año en el mundo. Pero parece ser que el negocio es la enfermedad y no la prevención. Este es el rumbo que está tomando el sistema de salud, porque se han desguazado muchos sectores que tienen que ver con la prevención y programas a nivel nacional”, expresó Abelans.

Enfermeros del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan denuncian el desarme de un anexo de vacunación en medio de la campaña de inmunización antigripal.

Miriam Silvero, enfermera y miembro del Gremio de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, agregó: “Sabemos que en la gestión de salud, una de las principales barreras para que la población acceda a un servicio público es la cola, la espera y las demoras. Entonces, nos sacan ese lugar, que es de fácil acceso para los familiares que están con los chicos en la sala porque te lo chocabas a la entrada del hospital. Ahora tienen que ir al Vacunatorio principal, donde se dan todas las otras vacunas, y la gente se va sin darse la antigripal. Así los desmotivan. Es un método para disminuir la demanda de un servicio. Es un tema de oferta, porque si yo no tengo un lugar para atender rápidamente y no aumento la oferta, la demanda cae. Al declarar la no obligatoriedad de la vacuna, el Estado se aleja de la salud pública y se entra en el ámbito privado.”

“La intención que se quiere implementar es considerar a la salud como una mercancía, donde se obtengan ganancias”, concluyó Ongaro. “Para eso, como podemos ver en el caso del vacunatorio pero a nivel general, se busca que la demanda caiga para demostrar que los hospitales no sirven, como está pasando en el Conurbano. No sería raro que el próximo paso sea que Vidal empiece a cerrar hospitales y ponga centros privados para favorecer a las obras sociales y a las prepagas. Lo del vacunatorio es un ejemplo de lo que se viene.”

El desmantelamiento de este sector, en el que se aplicaron 11.060 dosis de vacunas antigripales en dos meses desde el inicio de la campaña, afecta a miles de chicos.

Actualizado 25/07/2017

May 24, 2017 | Comunidad

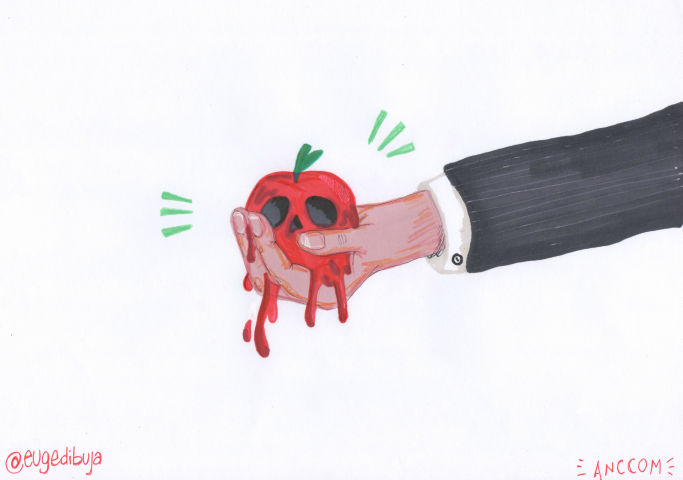

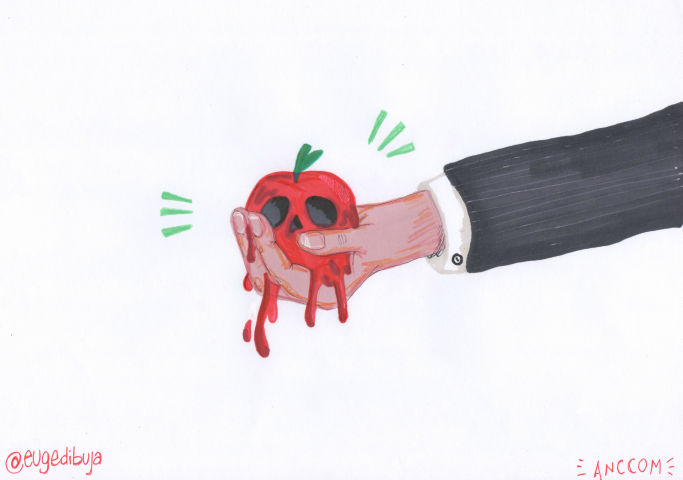

Dos millones de personas en más cuarenta países se manifiestan, el 20 de mayo, en la quinta Jornada Mundial de Lucha contra Monsanto. En la Argentina se realizan movilizaciones en Bahía Blanca, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Miramar, Necochea, Pigüé, Río Cuarto, Rosario, Rufino, Tucumán, Santa Rosa, Trelew y Villa Cañás. En la Capital Federal, el lugar elegido es la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro.

La gente empieza a llegar cerca de las 12 y el Monumento al Libertador se llena de carteles: “Somos las semillas que no podrán modificar”; “No a los transgénicos”; “Si mata no es progreso, basta de agrotóxicos”; “Tierra para quien la trabaja y respeta”; “Soberanía alimentaria ya”; “La salud no se negocia”.

Una bandera roja anuncia: “Olla popular. Que no se calle la calle, que no se abolle la olla”. En una mesa de dos metros por tres, cuatro voluntarios cortan verduras agroecológicas -papa, zapallo, apio, albahaca, cebolla y zanahoria-, con las que luego van a alimentar a unas 500 personas.

Uno de ellos es Miguel, que está vestido con plantas, sonajeros y una bandera. Es ayudante terapéutico y forma parte del grupo itinerante que llevará a cabo la primera intervención de la jornada. Cuenta que la idea del grupo es “cuestionar” y se indigna al recordar que trabajó muchos años en el INTA: “Ahora me entero que hace cuatro días esa institución prohíbe el uso de la palabra `agrotóxicos´. Ese es el sistema capitalista patriarcal que está destruyendo la vida”, sostiene, y antes de alejarse para dar inicio a su performance, reflexiona: “No es casual que se trate al planeta como se trata a las mujeres”.

Marcos Filardi, abogado especializado en derechos humanos y miembro de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y de la Universidad de Lomas de Zamora, relata a los asistentes las investigaciones que finalizaron hace un mes sobre el desempeño de la multinacional estadounidense. Un tribunal reunido en La Haya, en el que participaron más de mil organizaciones y treinta testigos de distintas partes del mundo, presentó pruebas sanitarias y jurídicas contra la empresa y la declaró culpable de “ecocidio”.

El objetivo es que la Corte Penal Internacional incorpore esa figura a los delitos que juzga. “El tribunal determinó que Monsanto es responsable de la violación del derecho a una alimentación adecuada, a la salud, al ambiente, al acceso a la información y a la libertad de investigación científica”, subraya y agrega: “El uso del glifosato contamina prácticamente todo lo que comemos. No es sólo un problema de las 14 millones de personas que en Argentina están expuestas a la fumigación con agrotóxicos, sino que nos afecta a absolutamente todos”.

Kita Miryam Gorban, quien fue miembro del jurado del tribunal, coincide con Filardi: “Esto no es un problema sólo del peón rural. Empecemos a pelear por nuestra vida. Todos los días estamos consumiendo alimentos contaminados por agrotóxicos, por residuos de plaguicidas, por organismos genéticamente modificados que están en la comida y que los supermercados adornan con espejitos de colores”.

“Monsanto es la bandera del imperialismo, el gendarme de los pueblos”, afirma Gorban. Los que manejan los recursos del planeta, según él, “son los que van a venir por nosotros. ¿O qué se creen que es lo que sucede en Venezuela? Lo mismo que hicieron con Salvador Allende. ¿Y cómo se manejan? Como dijo (Henry) Kissinger, `controla los alimentos y controlarás los pueblos´”.

Filardi evoca al biólogo Andrés Carrasco, luchador contra los agrotóxicos, fallecido en 2014: “En nuestro país, los científicos que hacían ciencia digna, como Andrés, que en 2009 demostró que el glifosato era cancerígeno, fueron perseguidos y ninguneados incluso por el actual Ministro de Ciencia y Tecnología”. Un fuerte aplauso no lo deja terminar.

Monsanto tiene más de cien años y un frondoso prontuario. “Empezó siendo una empresa química -cuenta Filardi-. Aportó la dioxina para la elaboración del agente naranja que se utilizó en la Guerra de Vietnam para exfoliar las selvas y dejar expuesto al Viet Cong. Todavía hoy siguen naciendo niños vietnamitas con malformaciones y problemas derivados de aquellos químicos”.

En 1920, la multinacional ya producía bifenilos policlorados (PCB). Mucho tiempo después, “se demostró que eran cancerígenos -precisa Filardi- y Monsanto siguió produciendo y comercializándolos como aislantes”. En 1974, lanzó al mercado su producto estrella, “el Roundup, la marca comercial del herbicida glifosato, el agrotóxico más utilizado en todo el mundo”.

Modelo para pocos

“Únase al intercambio de semillas”, reza un cartel en una de las mesas que rodean al Monumento a San Martín. Sobre ella, una caja con cientos de sobres que buscan fomentar el consumo orgánico mediante la repartición gratuita de semillas. Quienes visitan esta mesa, también pueden llevarse macetas con plantas de lechuga, revistas y consejos de agricultura saludable. El objetivo es difundir la nocividad de los alimentos transgénicos.

Abogado e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Valdivieso, subraya que “casi el 99 por ciento de los porteños no sabe qué son los alimentos transgénicos y el daño que producen. Esto se podía ver anoche en Intratables, donde los médicos ortodoxos se reían de (la periodista) Soledad Barruti cuando analizaba los problemas de alimentación y salud que genera un modelo de agronegocios basado en transgénicos y agrotóxicos”.

No sólo es un problema de Monsanto sino de la política del agronegocio, remarca Valdivieso: “En la Ciudad de Buenos Aires estamos viendo las consecuencias de la acumulación de capital del campo y cómo se lo utiliza para generar más desigualdad y más violación de derechos en las áreas urbanas. Entre el 40 y el 50 por ciento de los ingresos de los trabajadores pasa a manos de los dueños de los suelos”.

Según Valdivieso, las políticas urbanas son iguales que en el campo: “La cantidad de metros de espacios verdes ha disminuido. Está desapareciendo el pulmón sur de espacio verde de la comuna 8, la mitad del Parque de la Ciudad se va a urbanizar, un tercio del Parque Roca se ha transformado en un lugar de cargas y descargas, se han concesionado 50 hectáreas del autódromo y se ha privatizado el Parque de la Victoria, que es un predio de 45 manzanas, para hacer un golf”.

Pasadas las 15, militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) llegan a la plaza y se suman a la marcha que se dirige, entrada la noche, rumbo al Obelisco. Tamara Migelson, integrante de la Red Ecosocialista del MST, expresa: “Nos sumamos a la lucha contra este modelo de producción de forrajes que es cáncer, deformaciones, abortos espontáneos, alergias y enfermedades, pero que también es ganancias para un ínfimo sector de la sociedad mundial. Este modelo productivo no tiene nada que ver con la alimentación, como la vende Macri en el exterior. Es un modelo basado en la producción para el uno por ciento de la población que comenzó en 1996 con la introducción de la semilla transgénica de soja. En 2003 eran seis millones las hectáreas cultivadas con este producto, y en 2015 eran 26 millones. Lo que buscan es que en 2020 se alcancen las 40 millones”.

Para Migelson, “el panorama no se presenta fácil, pero no está dicho que no se pueda ganar. Los compañeros de Córdoba nos demostraron que un proyecto que estaba avalado por todo el poder político tradicional, y que venía de la mano de Monsanto, que era instalar la fábrica de semillas transgénicas de maíz más grande del país, tras tres años de lucha, se evitó”, rememora.

Todos somos víctimas

De uno de los gazebos que rodea el monumento cuelga una bandera que anuncia “Rebelión en el aula – Taller en defensa de la vida”. Allí está Gastón Meza, parte del colectivo Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina (FLSAA), y que, junto a integrantes de la fábrica recuperada IMPA, iniciaron un taller para formadores y educadores. Gastón sostiene que “la educación que tenemos, más allá de si es pública o privada, reproduce el mismo sistema”.

El taller intenta “generar conciencia acerca de los problemas que acarrea el agronegocio y el modelo extractivista en manos de las multinacionales. Buscamos generar pensamiento crítico en torno a la crisis civilizatoria y del sistema capitalista, en busca de la organización y salidas alternativas”.

A unos metros del gazebo, hay una mesa de veinte centímetros con un mantel blanco sobre el que reposan decenas de bolsas de cartón de diferentes tamaños. Todas llevan un cartelito que las identifica como “yerba mate”, “albahaca”, “té negro”, “orégano”. Adelante, un cartel explicita: “Orgánicos y agroecológicos. Alimentos libres de agrotóxicos”.

Dos jóvenes atienden a los que se acercan. Renato cuenta que “uno de los mayores problemas es que los pequeños productores familiares van perdiendo su capacidad de competencia económica, porque hoy la mayoría de la población consume a través de los reguladores del mercado, que son las grandes cadenas de comercio y distribución”.

Renato añade: “Los pocos que resisten y tienen la posibilidad de no migrar se ven frenados porque no hay un mercado disponible que le pague lo que vale su producción artesanal y sin agroquímicos. Lamentablemente, vamos entrando en la lógica del marketing que no nos gusta, pero son costumbres incorporadas que ya tiene la sociedad, responde a los precios y a la cartelería”.

Luego del intercambio de semillas, de la olla popular, de la venta de productos agroecológicos, las performances teatrales y musicales, los talleres educativos, el obsequio de plantines, la juntada de firmas y los discursos y propuestas, cuando ya queda poca luz y la llovizna amaina, el medio millar de personas que siguen en la plaza emprende lentamente la caminata hacia el Obelisco para cerrar la jornada de protesta.

Ataúdes, barbijos, mamelucos, bidones, calaveras, máscaras y una parca los acompañan. Bajo el grito unánime de “Fuera Monsanto”, el sonido de bombos y trompetas, y un centenar de carteles, se suman nuevos manifestantes más en el camino. La jornada, después de siete horas, termina en el Obelisco. Pero no la lucha. “Tenemos que dejar de hacer marchas por separado y hacer una marcha federal que empiece en Jujuy y termine en Ushuaia, porque todos somos víctimas, directa o indirectamente. Es víctima el aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra que caminamos, son víctimas nuestros hijos y nuestros nietos. Depende de nosotros no ser otro Vietnam”, concluye Gorban.

Actualizada 24/05/2017