Sep 20, 2018 | Comunidad, Novedades, Vidas políticas

El Cottolengo Don Orione de Claypole enfrenta una situación crítica debido a la falta de pago de las prestaciones provenientes de las obras sociales de internos. Esto dificulta el pago a los proveedores de alimentos y de medicamentos necesarios para las más de 370 personas que residen en la institución.

Fernando Montero, psicopedagogo y coordinador técnico del Cottolengo sostiene que “el atraso es muy importante, con lo cual no podamos sostener adecuadamente lo que es el mantenimiento del servicio que prestamos. La situación es bastante angustiante, para el personal sobre todo. Para los residentes todavía no tanto, porque el personal viene a trabajar igual pese a estas dificultades, y se trabaja con la misma intensidad”. Montero reclama: “Necesitamos una solución de fondo, que es la sistematización de los pagos y la actualización de los aranceles. Tenemos una inflación tremenda, y no hay una actualización real de los aranceles. Necesitamos un 35 por ciento mínimo de actualización, lo cual no se está dando en este momento”. Además, la falta de insumos es otro de los golpes a la entidad, que han podido corregir recientemente, mediante una medida de amparo, la cual fue apelada en varias oportunidades.

Desde su fundación en 1935, el Pequeño Cottolengo Don Orione trabaja para mejorar la calidad de vida de sus residentes, quienes reciben atención constante por parte de empleados, voluntarios y religiosos. Actualmente 373 personas residen allí, con discapacidades muy heterogéneas y un amplio rango etario que abarca desde los 12 hasta los 90 años. La gran mayoría son pacientes denominados “de alta dependencia”, ya que debido a las dificultades físicas que presentan, requieren asistencia constante para realizar todo tipo de actividades, incluidas las más básicas.

“El problema del atraso de pagos se agrava a su vez en un contexto inflacionario. No es nada fácil”, comenta Miguel Rama, director médico del Cottolengo. “Lamentablemente, el golpe que esto produce es sobre las personas más vulnerables, y ese es el problema. Porque los ricos no sufren. Estos chicos justamente están acá porque son vulnerables”, agrega.

La mitad de los residentes son beneficiarios de Incluir Salud, un programa nacional de asistencia a personas con discapacidad, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, que desde hace siete meses no abona las prestaciones que el Cottolengo necesita para funcionar con normalidad. Pero por otra parte, y debido a que se trata de una institución caritativa, el Cottolengo recibe también a personas que no cuentan con una cobertura médica. En este sentido, el principal ingreso de la institución proviene de las obras sociales de los residentes, y en menor medida, de las donaciones brindadas por empresarios o vecinos de la zona. Además, la entidad lleva a cabo campañas mensuales para cubrir determinadas necesidades dentro de cada mes, a las que aportan quienes deseen ayudar.

“La situación es de mucha preocupación y tristeza. Al no poder cobrarse las prestaciones en tiempo y forma, esto hace que muchos proyectos o muchas planificaciones anuales que se tienen se vean truncadas por la falta de dinero. Esto repercute directamente en la calidad de los tratamientos que nosotros pretendemos ofrecer a las personas con discapacidad que viven en la institución”, expresa Jorgelina Leis, coordinadora del Área de Orientadores y de Terapia Ocupacional del Centro Educativo Terapéutico del Cottolengo. “Somos un poco la voz de ellos, nosotros junto con las familias, porque estamos todos los días trabajando con ellos. Hay mucha gente con discapacidad, y eso no está visualizado”, agrega Leis.

La institución expresó a través de un comunicado que “las autoridades del Programa Federal Incluir Salud han asumido el compromiso de cancelar las prestaciones con regularidad para asegurar la previsibilidad y el normal funcionamiento de nuestra organización”. Además, sostienen que si bien pudieron cumplir con sus obligaciones laborales correspondientes al mes de agosto, “los aranceles de las prestaciones brindadas se encuentran desactualizados”. El comunicado finaliza reclamando a las autoridades del Programa Federal Incluir Salud que se disponga a “solucionar todos los problemas planteados”.

Jun 27, 2018 | Comunidad, Novedades

Johana Belluz, paciente con epidermolisis bullosa, enfermedad también conocida como «piel de cristal».

La directora de la ONG “Fundación Debra”, Stella Maris Vulcano, recuerda y no puede evitar soltar una sonrisa. “Tomás es un nombre muy especial para mí. Así se llamaba mi hijo”, dice mientras sube el ascensor que la conduce a su oficina y carga una caja con donaciones. La historia de la fundación es una historia de lucha que inicia con el nacimiento de su hijo en 1999 y la noticia de un diagnóstico apenas unos días después: Tomás tenía epidermólisis bullosa (EB), una extraña afección dermatológica también conocida como piel de cristal o piel de mariposa.

La EB es una rara enfermedad genética que se produce por una alteración en la unión de las distintas capas de la piel. Ante un mínimo roce o contacto con algún material rugoso los pacientes generen ampollas y llagas. Es una enfermedad dolorosa que se lleva toda la vida: en los casos leves, los pacientes pueden hacer una vida normal teniendo los recaudos necesarios para no lastimarse, mientras que en los casos graves suele tener un índice de mortalidad muy alto. La fragilidad no sólo es externa sino también interna. El cuidado es intensivo y crónico; requiere de vendar y encremar las zonas lastimadas y el tratamiento es integral, puesto que las heridas pueden producirse también en zonas internas, lo que conlleva la necesidad de realizar numerosos estudios y extremar cuidados para no lastimar a los pacientes.

La incidencia de la enfermedad es muy baja y no hay estadísticas concretas a nivel mundial ni nacional. Según estimaciones realizadas este año por el Departamento de Dermatología de la Universidad de Salzburgo, Austria, hay aproximadamente 20 pacientes cada un millón de habitantes. ANCCOM consultó en el Ministerio de Salud de la Nación la estadística argentina, pero no obtuvo respuesta. La Asociación Argentina de Dermatología tampoco brindó información.

La “Fundación Debra” tiene un registro de 360 casos y el Hospital Garraham contabiliza otros 90. Los pacientes que se tratan en centros privados están fuera de ese conteo.

La EB es una rara enfermedad genética que se produce por una alteración en la unión de las distintas capas de la piel.

Un tiempo después de nacido su hijo, Stella Maris viajó a Estados Unidos para averiguar cómo tratarlo. Fue ahí donde conoció a los miembros de Debra Internacional, radicada en Estados Unidos, y a los representantes de la filial chilena, que le insistieron para que abriera una sede en Argentina. Pero Stella Maris no se sintió con ánimos hasta el año 2008, cuando se juntó con la madre de otro paciente y se embarcó en la travesía. Un año antes había fallecido su hijo. Debra Argentina pasaría de ser el sueño de una madre que lucha por la salud de su hijo a una realidad agónica. No recibe apoyo del Estado y se sustenta por las donaciones de privados y de empresas. Pero para Stella Maris eso ya es un triunfo.

El cuerpo de un paciente con EB es un cuerpo eternamente lastimado, que lucha por sobrevivir en el mundo del marketing personal y la sobrevaloración de la apariencia. Es un cuerpo distinto, marginado pero consciente y precavido de sus propias diferencias. Es supervivencia.

Martín Adrián Díaz, un paciente de 18 años, cuenta que vive la enfermedad como parte de su vida. Es un alto, rubio y con una sonrisa pícara. Tiene la mayor parte de las marcas en los codos y en las manos y, según sus palabras, parece que se hubiese “caído de una moto”. El grado de su enfermedad no es el más leve, pero tampoco el más fuerte, así que lleva una vida normal: cursa Economía en la UBA y trabaja en el estudio contable de sus padres. “La EB es donde aprendí muchas cosas. Me enseñó que hay gente que mira primero lo superficial, pero que hay gente que vale mucho la pena. Es mi forma de vivir. Que no me pueda parar nada. Que los propios impedimentos me lleven para adelante, que sean un motivo para seguir. Es lo que llevo conmigo”, cuenta.

Dice que la enfermedad se transita. Que de la infancia recuerda los momentos de dolor cuando volvía del colegio y se tenía que despegar las vendas, pero que no sintió nunca exclusión. Cuenta que en algún momento se sintió diferente, y da a entender que se sigue sintiendo así, pero que eso no lo limita, sino que lo pone orgulloso.

Matías Adrián Díaz.

¿Nunca sentiste que te trataban con un tono especial, cuidándote como el distinto?

¡A mí me dicen que soy distinto! Creo que eso lo sentí más bien cuando hablé con alguien por primera vez. Te das cuenta que te clava la mirada. No es que me importe o me influya en algo, pero sabés que es así. Tampoco me molesta, porque yo lo entiendo. No es algo que se ve todos los días.

¿Y tu cuerpo? ¿Te molesta mostrarlo?

Me encanta mostrarme. No siento vergüenza de mis cicatrices, es algo con lo que voy a tener que vivir toda mi vida. Si no lo puedo aceptar, y si las personas que están cerca de mí no pueden aceptarlo, que me disculpen pero yo no lo puedo cambiar. No es algo que pasa si yo quiero o no. Fui aceptando todo esto y el quiebre lo hice cuando pasé al secundario, cuando me di cuenta que no me quería morir más de calor usando mangas largas. No valía la pena seguir ocultándome, la gente me iba a aceptar por cómo era. Y así fue.

Matías no miente. Cuando la fotógrafa le pide tomarle unos retratos, bromea con que se los pase para subirlos a su instagram. Modela mostrando sus manos, sus codos. Cuando se aburre, pide ir a otra parte a hacer algunas más.

Es distinta la charla con Luciana Huttebraucker, paciente de 30 años, que habla con tono pausado y midiendo bien las palabras. Es psicóloga recibida de la UBA y brinda asesoramiento como voluntaria a la fundación, aunque el plan es que, cuando se consiga la habilitación de los consultorios, atienda a pacientes con su misma enfermedad. Por fuera de Debra, trabaja en consultorio y como maestra integradora, asistiendo a niños con discapacidad en su trayectoria escolar. Cuenta que se acercó a Debra pensando que su vivencia en la enfermedad le podía servir para ayudar a otras personas.

Su EB se traduce en un par de marcas en el cuerpo, apenas perceptibles a simple vista. Dice que cuando era más chica algunas cosas le costaron un poco, pero que siempre recibió buenos tratos. “Considero que siempre tuve una vida normal. Lo que cambió fue mi actitud de ´bueno, voy a esperar que algo se me cure para hacer tal cosa´. Si me tengo que sacar una foto con una ampolla en la cara, me la voy a sacar igual. No voy a esperar, porque esa soy yo”, cuenta.

En Luciana se deja ver ese proceso de aceptación, de encontrarse a uno mismo y reconocerse dentro de una condición especial. De chica su enfermedad era una carga, algo que esconder y evitar, algo que si rezaba iba a poder cambiar.

Matías cuenta que en algún momento se sintió diferente, y da a entender que se sigue sintiendo así, pero que eso no lo limita, sino que lo pone orgulloso.

¿Te costó aceptar tu condición?

No sé si me costó. Nací con esto, es parte de mí, de mi vida, de mis cuidados diarios. Llegó un momento de mi vida en donde dije: “Esto no se me va a curar más”. Porque antes, como estudiaba en un colegio católico, era rezar para ver si se me pasaba: “Recemos para que Luciana se cure”. Un día dije: “Basta. Esto ya está, es un hecho”.

Para Luciana, la EB no es una molestia, no es ser distinta, no es un motivo de conversación. Ella es la EB. La aceptó, la vive en cuerpo y alma, y ese vivir hace que quiera ayudar a otros a vivirla. Y a razonar sobre la mirada de los otros. “Capaz que está. Pero yo le saqué el valor. Ya no estoy atenta a si me miran o no. En un laburo, por ejemplo, sí me cuesta. Yo estoy con chicos todo el día, y entiendo que algunas veces les puede dar temor estar conmigo, y es válido, están en su derecho. El miedo siempre está. Capaz que no es como antes, un terror. Pero está, siempre va a estar”, dice.

Johana Belluz vive la experiencia de modo muy diferente. Tiene 25, es hija única y cuenta que quiere cambiarse el apellido del padre por el de la madre. A su padre lo conoce, pero no tiene buena relación. Con su madre la cosa es diferente: cuando habla de ella se le nota el amor en el tono de voz. Ella es enfermera, y fue y sigue siendo su apoyo en el tránsito de la enfermedad.

Johana es introvertida, callada y tímida. Se delinea los ojos de negro y tiene varios piercings. Mientras habla, deja caer las mangas de su buzo para que le tape las manos. Tiene el grado más fuerte de la enfermedad, llamado distrófico, que le causa heridas severas en las manos, los tobillos, las rodillas y toda zona que se exponga al roce. Dice que empezó a estudiar enfermería porque ver sangre es para ella cosa de todos los días, pero que tuvo que dejar porque no puede hacer mucha fuerza con las manos.

¿Cómo te trataron por tener EB?

En mi infancia no tuve un trato especial por tener la enfermedad, y eso me pareció bien. Nunca me apartaron ni nada por el estilo. Soy una persona bastante tímida, así que tengo mejores amigas y conocidos, no conozco el punto medio. En la adolescencia estuve un poco como enojada, pero tengo buenos recuerdos.

Johana insiste en no sentirse diferente, en no mostrar la cara cruda de la enfermedad que la lastima, que la hace verse de una forma que no le gusta verse. Odia que le saquen fotos de improvisto y que se le queden mirando. Se enoja y contesta. Pero por otro lado no puede evitar la enfermedad, así que la deja pasar. No le gusta que la cuiden, porque los cuidados están bien pero por otro lado atrapan, encierran, y ella no quiere que la tengan en un capullo.

Johana insiste en no sentirse diferente, en no mostrar la cara cruda de la enfermedad que la lastima.

¿Te limita tu enfermedad?

– Algunas veces voy a recitales o a bailar y vuelvo hecha bolsa, después me curo y listo. Yo siento que la enfermedad no me limita tanto. Tengo altibajos, tengo momentos en los que digo hasta acá llegue, pero tiene que ver con cosas puntuales. Los malos momentos son temporales, así que los dejo pasar. Cuando me pongo mal me distraigo, me entretengo y se me pasa.

Johana no es la EB. Johana la lleva, la siente en su piel. Sobrevive día a día, momento a momento, luchando para sentirse bien. La EB para Johana es algo contra lo que hay que dar batalla. “Yo tengo la enfermedad, pero no soy la enfermedad. Algunas veces me dicen ´sos un chica mariposa´ y digo no, no soy una mariposa. No es que me quiero escapar, pero trato de estar un paso más adelante de la enfermedad, porque si no te controla. Y con ésta enfermedad, que te controle no te hace feliz”, dice. A medida que avanza la entrevista, empieza a soltarse y lentamente muestra las manos, gesticula. Le pide a la fotógrafa que antes de publicarlas, le muestre las fotos.

La EB es una enfermedad cruda y que no da tregua. Es una guerra que no termina. Pero no es una guerra perdida. Como un cristal frágil y translúcido, el cuerpo de los pacientes con EB deja ver los restos de cada batalla. También el coraje, la fortaleza y el sacrificio. Sin categorías, sin envases, sin apariencias.

Feb 14, 2018 | Comunidad, Novedades

“En general el objetivo más importante en lo que se refiere a la salud y el sistema sanitario no es atender enfermedades sino evitar que las enfermedades se produzcan. Las vacunas, junto con otras medidas sanitarias como la higiene ambiental y el agua potable fueron las que prolongaron la vida del ser humano y su calidad. Hasta que aparecieron las drogas, los medicamentos y las vacunas, las enfermedades seguían una evolución natural, duraban una cantidad determinada de días, lo que comprometía la salud de muchas personas y provocaba una alta tasa de mortalidad. Esto sucedió hasta que aparecieron las medidas de prevención”, expresó el infectólogo y docente universitario de la UBA y de la Universidad de Morón, Abel Jasovich. La importancia de la vacunación obligatoria parecía indiscutible hasta que, hace unos años, un grupo de padres y médicos empezó a alzar su voz en contra de ella.

La primera vacuna que se conoció en nuestras tierras fue la que prevenía la viruela, hace más de 200 años. Hoy, la enfermedad parece estar erradicada, hace décadas que no se conocen casos de viruela en el mundo. Julio Cukier, médico pediatra, especialista en menores y adolescentes, afirmó: “La viruela es el ejemplo de que una vacuna bien hecha y evaluada, funciona correctamente y cumple con el objetivo de desterrar enfermedades. Este es un dato a favor incontrastable”.

Sin embargo, aunque son un grupo minoritario de la población, cada vez hay más personas que eligen no vacunar a sus hijos, a pesar de que en Argentina es obligatorio. El Calendario Nacional de Vacunación 2017 cuenta con diecinueve vacunas obligatorias y gratuitas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que vacunarse es un derecho pero también una obligación, ya que se trata de prevenir y de cuidar al otro: «La inmunización es componente esencial del derecho humano a la salud, además de responsabilidad de individuos, comunidades y gobiernos, y debe considerarse como tal. Se estima que gracias a la vacunación se previenen unos 2,5 millones de fallecimientos cada año», sostiene el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas de la OMS.

Pese a que la importancia de la vacunación obligatoria parece indiscutible, algunos sectores denuncian el negocio que se esconde detrás.

Derecho individual

Más allá de las evidencias científicas que demuestran que las vacunas evitan muertes y previenen la propagación de epidemias, hay quienes no están de acuerdo. Un colectivo de médicos y padres rechazan la vacunación obligatoria y masiva bajo los argumentos de que no es bueno vacunar a todos por igual y que la vacunación es sobre todo, un negocio. Con este objetivo investigan y organizan reuniones para difundir su mirada. Alejandra Chiappano, médica antroposófica especialista en pediatría homeopática, en una jornada contra la vacunación en el Planetario dio una conferencia en la que planteó que se trata de un negocio de los laboratorios que quieren “inyectarnos veneno para mantenernos enfermos”. En la misma jornada, el homeópata Eduardo Ángel Yahbes explicó: «El hecho de que cada vez haya más vacunas es un problema comercial. Son miles de millones de dólares que vende la industria por año. Con las vacunas se aumenta la incidencia de enfermedades crónicas hasta cinco veces. Yo las considero como un fraude, porque tampoco son efectivas como habitualmente se dice”.

En esta cruzada contra la política pública de la vacunación obligatoria también está el colectivo Argentina sin Vacunas, conformado por médicos y ciudadanos que investigan sobre el trasfondo de lo que ellos llaman el “negocio de la vacunación”. Sostienen que la vacunación no debería ser obligatoria ya que existen legislaciones internacionales como el Tratado de Nüremberg; la Ley Nacional 26.529, los Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, los artículos 42 y 43 de la Constitución; y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco, en los que se menciona que toda intervención médica requiere del consentimiento de la persona que va a recibir una vacuna.

El debate sobre la limitación de la vacunación llegó hasta el Congreso de la Nación y en mayo de este año, la diputada por Cambiemos Paula Urroz presentó -con el asesoramiento de Ángel Yahbes- un proyecto de ley que pretendía limitar la vacunación obligatoria para niños y niñas. El argumento del proyecto contra la inoculación obligatoria radica en que las vacunas contienen componentes de naturaleza tóxica (aluminio, mercurio, polisorbatos, formaldehido, entre otros) y también biológica (virus o bacterias muertas y alteradas, restos de ADN de células de cultivo humanas y de animales) que conllevan a un riesgo constatado que puede llevar a la muerte, a enfermedades agudas o crónicas de variada naturaleza e incluso algo que suena muy arriesgado como la modificación del patrimonio genético.

Sin embargo, el proyecto no tuvo adhesión ni siquiera en el interbloque de Cambiemos de la Cámara de Diputados, que se ocupó de aclarar que el proyecto de ley sobre “Consentimiento informado en Materia de Vacunación” elaborado por Urroz fue una iniciativa a su cargo y que ella es la única firmante. Si bien la diputada no tuvo el aval de su partido, hay varios médicos y padres de familia que la apoyan y se encargan de divulgar su proyecto para intentar desterrar el calendario de vacunación. La médica Alejandra Chiappano es una de las personas que defienden la derogación de la ley: “La vacunación es un tema individual y hay que tratarlo como tal, no puede haber una calendario de vacunación masivo y obligatorio. Tenemos muchos niños y familias dañadas a causa de las vacunas que vienen a consultarme sobre qué pueden hacer al respecto, y nadie se hace cargo de esto ya que los médicos tradicionales nunca van a reconocer que una vacuna puede ser nociva”, expresó en una jornada en apoyo al proyecto de ley sobre consentimiento informado.

Derecho colectivo

Uno de los temas que giran alrededor de este debate es si es correcto que la vacuna sea obligatoria para todos o cada persona debe tener el derecho individual a decidir si quiere aplicársela o no. Pero en el campo del derecho, existen algunos que son individuales y otros, colectivos: “El derecho individual cede ante la afectación de otros derechos individuales – de igual o mayor magnitud- u otros derechos de índole colectivo, por ejemplo, uno puede ejercer una autolesión sobre el cuerpo o negarse a un tratamiento, ahora si eso hace que su cuerpo sea cuna de virus y bacterias que sean de contagio y generen una pandemia y afecte a la mayoría, ese derecho individual de autolesión cede ante el derecho de la integridad física del colectivo”, expresó el abogado Marcelo Toledo y agregó: “El principio de autolesión es un clásico ejemplo de derecho individual, que ejemplifica que en definitiva vos podes hacer con tu cuerpo lo que quieras, en tanto no afectes a terceros como es el caso de la vacunación.”

En el mismo sentido el pediatra Julio Cukier sostuvo: “Las vacunas no solo son para que uno prevenga el contagio de una enfermedad, sino que también cumplen la función social de no contagiar a los demás. Yo una vez en un debate con un homeópata le dije: “¿Señor, sabe por qué usted no vacuna? Porque yo vacuno. Si yo vacuno a 43.000 personas contra el sarampión, es poco probable que los 2.000 restantes se contagien esta enfermedad.”

La vacunación entre el derecho individual y el derecho colectivo.

La evaluación

Es de público conocimiento que los medicamentos tienen efectos secundarios, pero se debe poner en la balanza cuánto pesan los beneficios y cuánto los riegos. Los primeros deben superar ampliamente a los segundos para que una vacuna sea aprobada. Jasovich explicó: “Desde hace treinta años, los procesos de investigación, evaluación y posterior comercialización de vacunas están cada vez más regulados. Se llevan a cabo métodos programados, con modelos matemáticos y con cálculo estadístico de probabilidad. Las vacunas hay que probarlas para saber su eficacia y sus efectos adversos, y está establecida cuánta es la cantidad aceptable de cada uno de los aspectos. Pero ante la probabilidad de que una persona en tres millones pueda tener un problema, no va a dejar de usarse esa vacuna.”

El tema de la inocuidad de las vacunas es uno de los principales cuestionamientos de quienes rechazan la vacunación. Sin embargo, Cukier argumentó que existen protocolos para probar que las vacunas son inocuas: “Hay que tener demostración de lo que genera, hay que poder mostrar que es inocua; sino no se puede dar una vacuna. Las catástrofes que pueden existir a raíz de esto son desastrosas”.

Más allá de que los métodos que se usan para probar las vacunas sean cada día más exhaustivos, otra cara puede presentarse. “Por ejemplo, en Argentina, a pesar de estar vacunados, un 30 por ciento de niños tiene varicela, o sea 3 de cada 10”, confirmó Cukier y agregó: “En Estados Unidos, con la misma vacuna, la capacidad de tener varicela es del 3 por ciento. En Argentina, la vacuna luego de crearse, va a la Aduana y el Ministerio tarda un par de semanas en estudiarla. Acá se corta la luz muy a menudo y teniendo en cuenta que es un virus vivo, tiene que ser conservado a 20 grados bajo cero, entonces lo que sucede es que si no está bien conservada, falla”.

A partir de la polémica que generó el proyecto de Paula Urroz, diez entidades médicas reclamaron a la Cámara de Diputados que avance el proyecto presentado en 2013 por la entonces diputada por el Frente para la Victoria Miriam Gallardo en el que el acceso a la vacunación es considerado como un derecho humano. Aquel proyecto había obtenido media sanción de Diputados, se había aprobado en la Comisión de Salud del Senado, pero al no tratarse, perdió estado parlamentario. En 2016 volvió a presentarse y hoy se encuentra trabado en la Comisiones de Legislación General.

Sin embargo, los grupos y médicos en contra de las políticas públicas de vacunación obligatoria continúan argumentando que la idea de vacunación masiva es un negocio. “Estamos frente a un sistema ultra mafioso cuya finalidad es enfermarnos –sentenció Chiappano-, el mal llamado negocio de la salud es en realidad el negocio de la enfermedad y si la población está enferma es mucho más fácil de dominar”. Por su parte, Jorge Washington Díaz Walker, médico y creador de la ONG Ñuñu (asociación de ayuda materna, grupo familiar de apoyo a la crianza en amamantamiento y parición natural), expresó: “Esto de vacunar indiscriminadamente a todos los niños con la misma vacuna no era correcto, sino que se convertía en un tema de mercado, de laboratorio. Muchas vacunas no son necesarias y no sólo eso, sino que pueden traer consecuencias desfavorables para los chicos”. Walker planteó que la única vacuna que debería ser obligatoria es la vacuna contra la pobreza y sostiene que si existiera, los políticos se encargarían de eliminarla porque de esa manera se acaba el negocio de mucha gente, porque las vacunas también son un negocio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe a la vacunación como el “hito más importante de la salud pública junto con la potabilización del agua”. Nuestro país es el único que incluye en su calendario la vacuna contra la Hepatitis A. Antes de que esta vacuna formara parte de las obligatorias había más de diez mil pacientes que necesitaban trasplante hepático, ahora la cifra se aproxima a cincuenta y desde 2007 no se realizan trasplantes en nuestro país. Y Leandro Cahn, director de Comunicación y Desarrollos Institucionales de Fundación Huesped, lo confirma al explicar que la vacunación obligatoria no es un “delirio argentino”: “Italia acaba de sacar una ley sobre vacunación obligatoria y Universal a partir de un brote de Sarampión. Y Australia también”.

¿Criar con apego?

Más allá de lo científico y de lo médico, la tendencia a la no vacunación viene de la mano de un proceso cultural que se fue enfatizando en los últimos años cuando muchos padres se volcaron a la homeopatía como elección para tratar a sus hijos. Algunos, prefieren el anonimato para no tener inconvenientes, ya que en Argentina la vacunación es obligatoria. Este es el caso de una joven de Capital Federal que tiene un hijo de cinco años y una hija de dos. Confiesa que ninguno recibió vacunas: “Me da miedo no vacunarlos, pero vacunarlos también y finalmente opté por no hacerlo” explicó, y agregó: “De todas maneras es complicado elegir algo que va contra un proceso obligatorio, tuve que falsificar los certificados para conseguir vacante en el jardín de infantes”. Hay una página muy consultada por quienes deciden no vacunar, el sitio se llama librevacunación.com.ar y está a cargo del médico Eduardo Ángel Yahbes, quien divulga ideas como ésta: “En mi criterio, las vacunas no deberían ser obligatorias. Sólo deberían aplicarse aquellas que demuestren ser efectivas y que no tengan una alta incidencia de efectos adversos, sobre todo comparado con el riesgo de la enfermedad natural.”

Muchas veces se piensa que esta “moda” de la no vacunación viene de la mano de la crianza con apego y el estilo de vida “hippie”, pero el pediatra español Carlos González, autor del libro En defensa de las vacunas (Ediciones Temas de hoy, 2011), demuestra lo contrario ya que promueve el contacto permanente con el bebé y aun así ve la importancia de la vacunación. González cree que quienes deciden no vacunar a sus hijos han leído mucho pero están mal informados y postula que la vacunación es una de las prácticas que más muertes evitó.

Clarisa Insogna perteneció el grupo de las Ñuñu y contó su experiencia acerca de la maternidad lejos de lo tradicional, donde la leche de fórmula y los medicamentos parecen algo prohibido. La crianza “en tribu” es una nueva modalidad donde muchas familias se juntan para poder compartir sus experiencias y aportar vivencias que le puedan servir a otros para criar a sus hijos. Clarisa expresó: “La crianza en tribu es muy importante porque cuando vos tenés un hijo te encontrás en un estado de vulnerabilidad, con un montón de información, muchos estereotipos. Y uno necesita que le digan que lo que le está pasando es normal, que todo va a mejorar y que tu hijo no se va a morir de hambre”.

Dentro de estos grupos de Ñuñu, muchos defienden y divulgan la idea de que la vacunación no sea obligatoria, sin embargo, Clarisa decidió vacunar a su hija Matilda: “Leí mucho sobre ésto de la no vacunación pero me daba culpa pensar que yo podía tomar la decisión de no vacunar a mi hija y que esto trajera consecuencias tremendas en su vida. Y la verdad es que la vacuné”.

Según Jasovich, “dejar de vacunar es una irresponsabilidad y es una maldad. En la Argentina es obligatorio. Los padres que no vacunan a sus hijos son pasibles de ser sancionados. Así lo menciona la ley 14415 en su Artículo 2º”. La inmunización previene enfermedades tales como el cáncer cervical, la difteria, la hepatitis B, el sarampión, la paroditis, la tos ferina, la neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, la rubéola y el tétanos, entre otras. Según explica la OMS, durante el año pasado no se registraron cambios significativos. La tasa mundial de cobertura de la vacunación se ha estancado en el 86 por ciento. El uso de vacunas nuevas o infrautilizadas está aumentando. Se calcula que la inmunización previene unos 2 a 3 millones de muertes anuales, pero si se mejorara la cobertura vacunal mundial se podrían evitar otras 1,5 millones de muertes.

Dic 5, 2017 | Comunidad, Novedades

El pasado 1º de diciembre se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA y en Argentina, uno de los países más avanzados de Latinoamérica en cuanto al diagnóstico, análisis y tratamiento del virus del VIH, las cifras médicas indican que hay aproximadamente 120.000 personas que lo poseen, pero se calcula que un tercio de esa cantidad desconoce esa situación. ANCCOM dialogó con especialistas en la temática, a 35 años del primer caso detectado en el país y con un proyecto de ley congelado en el Congreso.

Lorena del Valle, miembro de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) afirma que “El VIH no es una enfermedad. Tienen que pasar muchas cosas antes de que uno llegue a la etapa de SIDA, por desconocimiento o por propia voluntad de no llevar adelante el tratamiento”. Esta situación favorece el desarrollo de enfermedades “oportunistas” (infecciones o tumores) que aparecen aprovechando la caída de las defensas. Del Valle agrega: “Las enfermedades oportunistas siempre atacan de forma muy fuerte y muy violenta”. Según la edición 2016 del Boletín Epidemiológico de VIH-SIDA difundido por el Ministerio de Salud, 17 personas por día se infectan el virus y en el 90% de los casos, la vía de transmisión son las relaciones sexuales sin preservativo.

Dicho Ministerio, a través de la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), promueve el acceso universal a la prueba de VIH en forma gratuita, voluntaria y confidencial. Se recomienda hacerse el test de VIH a las personas que tuvieron relaciones sexuales (orales, vaginales o anales) sin preservativo; a las que compartieron agujas, jeringas o máquinas de afeitar con otras personas o a aquellas que desean tener un hijo de manera de evitar posibles transmisiones del virus al bebé. Por otro lado, a partir de la Ley Nacional de SIDA, sancionada en 1990, se garantiza el acceso al diagnóstico y tratamiento gratuito de VIH y otras enfermedades asociadas. El Estado brinda, además, todos los estudios de seguimiento a quienes se atiendan en el sistema público de salud.

“Argentina tiene uno de los índices más altos de personas que acceden al tratamiento antirretroviral. Por la ley vigente, el tratamiento se entrega gratuitamente al 100% de los pacientes, ya sea a través del sistema público como los de las obras sociales y de las prepagas”, sostiene José María Di Bello, secretario de la Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo) y miembro del secretariado de RedAr (Red Argentina de Personas Viviendo con VIH-SIDA).

Desde el año 2007 y como medida de prevención, el Estado pone a disposición de la población puestos de distribución de preservativos, ubicados en espacios públicos de gran circulación. Soledad Sequeira, abogada y miembro del Área de Derechos humanos de la Dirección de SIDA, ETS y HEP virales resalta que “además hay que tener acciones de prevención precisas y estratégicas que lleguen a esos lugares donde son necesarias. La prevención tiene que llegar a todo tipo de lugar y de cultura. La información tiene que estar adecuada a cada autonomía y cada identidad”. Otra de las políticas públicas que se lleva a cabo es la se entrega de leche maternizada para bebés recién nacidos de mujeres con VIH en hospitales de todo el país.

Gracias a los tratamientos actuales, cada vez son más las personas que tienen VIH sin desarrollar SIDA. Más allá de las políticas de salud adoptadas por el Estado, las personas con VIH-SIDA sufren estigmatizaciones y discriminación. Lorena del Valle resalta que “existe algo que nosotros llamamos ‘la enfermedad social’ que tiene que ver con la segregación que sufrimos. Todavía se tiene un concepto muy antiguo de lo que es vivir con VIH. Se lo asocia con la muerte, con drogadicciones o con promiscuidad y hoy ya no es tan así”. Y agrega: “En caso de que lo fuera, nadie tiene autoridad como para cuestionar la manera de vivir del otro”.

José María Di Bello considera, justamente, que “el obstáculo más grande para frenar el VIH-SIDA sigue siendo el estigma y la discriminación. Es una realidad contundente en nuestro país como en otros. Sobre esto no había mucha materia de legislación y, a decir verdad, la ley de los años 90 es buena pero se encarga exclusivamente de los aspectos biomédicos”. Por eso, desde el año 2014, se viene gestando un proyecto de actualización de la normativa que contempla los determinantes sociales y cuestiones ligadas a los derechos humanos. En esa propuesta trabajan ONGs, la comunidad científica y la Dirección Nacional de SIDA.

En el proyecto se planea crear el Observatorio contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH-SIDA y las Hepatitis Virales. La propuesta legislativa tiene artículos que sancionan específicamente situaciones del ámbito laboral, educacional y sanitario, como poder multar a aquellas empresas privadas u organismos públicos que pidan el test como condición para acceder a un trabajo. Además, el proyecto incluye a las infecciones de transmisión sexual (ITS) como la sífilis, gonorrea, clamidiasis, herpes, hepatitis B y C, VIH y VPH.

El proyecto de ley fue presentado en el Congreso en el año 2016. “El 13 de junio de 2017 se logró un dictamen favorable en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Desde esa fecha, debía pasar por la Comisión de Legislación General y la de Presupuesto y Hacienda, pero lo cierto es que no ha pasado nada” expresa José María Di Bello. Los días y meses pasaron acompañados de movilizaciones pero la propuesta no recibió el tratamiento necesario y con el cierre del año legislativo perdió estado parlamentario. Por lo que, como el Juego de la Oca, el tratamiento legislativo deberá volver a empezar.

Actualizado 05/12/2017

Nov 22, 2017 | Comunidad, inicio

El Tren Alma es un hospital rodante que durante más de tres décadas viajó al norte argentino para brindar atención médica gratuita a chicos en condiciones de vulnerabilidad social. En 2015, un incendio destruyó sus vagones y desde entonces dejó de funcionar. El Estado, mediante la firma de un convenio, se comprometió a proveer nuevos vagones pero la entrega nunca se concretó. Todavía la organización espera que las autoridades cumplan lo prometido para recuperar ese servicio sanitario.

La historia del tren sanitario comienza cuando la Fundación Alma lo puso en funcionamiento en 1980, para llegar de manera sostenida a localidades del norte del país que no cuentan con servicio pediátrico permanente. “Para muchos de esos chicos el Tren Alma era la única instancia anual de acceso a un servicio de salud”, afirma Magdalena Pardo, miembro de la comisión directiva de la Fundación.

El tren llegaba todos los años a cada uno de los destinos con equipos profesionales voluntarios que incluían pediatras, odontólogos, enfermeros, radiólogos, trabajadores sociales y bioquímicos. Antonio Infantino, pediatra y actual presidente de Fundación, explica: “Durante quince días estábamos en esos pueblos atendiendo a los chicos. Practicábamos urgencias arriba del tren, detectábamos enfermedades, anomalías congénitas y en casos necesarios los conectábamos con centros de Capital.” Infantino resalta la importancia del tren sanitario en comunidades que se encuentran alejadas de las capitales provinciales y lamenta: “Es una pena para la gente del norte argentino la pérdida del tren, los chicos de esas localidades están ahora más desprotegidos”.

Fundación Alma asegura que no dejará de luchar por conseguir que el Tren Alma pueda volver a emprender sus viajes.

En 2015, cuando el tren se encontraba dentro de unos talleres ferroviarios, un incendio accidental destruyó por completo sus históricos vagones, los cuales habían sido cedidos en 1980 por el Ferrocarril Belgrano Cargas, de quien dependía además su mantenimiento y tracción. Pocos meses después del incendio, Fundación Alma logró firmar un contrato de comodato con el Belgrano para recibir nuevos coches, pero al cambiar la gestión de gobierno las nuevas autoridades desconocieron ese vínculo. El Ferrocarril Belgrano Cargas, actualmente Trenes Argentinos Cargas, depende del Ministerio de Transporte de la Nación.

Durante dos años la Fundación recorrió un arduo camino de gestiones y negociaciones hasta conseguir, en marzo de 2017, la firma de un acuerdo. Magdalena Pardo sostiene al respecto: “Firmamos un convenio de compromiso con la actual gestión del Ferrocarril Belgrano Cargas, por el cual se comprometió a entregarnos nuevos vagones en el trascurso de este año. No solamente no los hemos recibido, tampoco se nos manifiesta certidumbre de que esto vaya a ocurrir.”

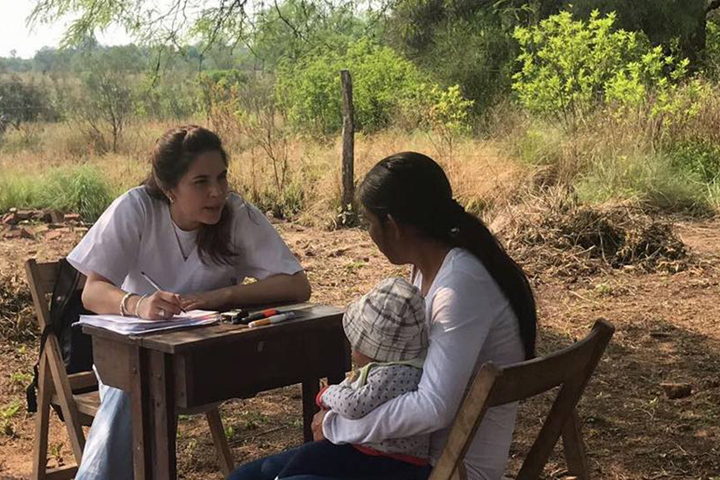

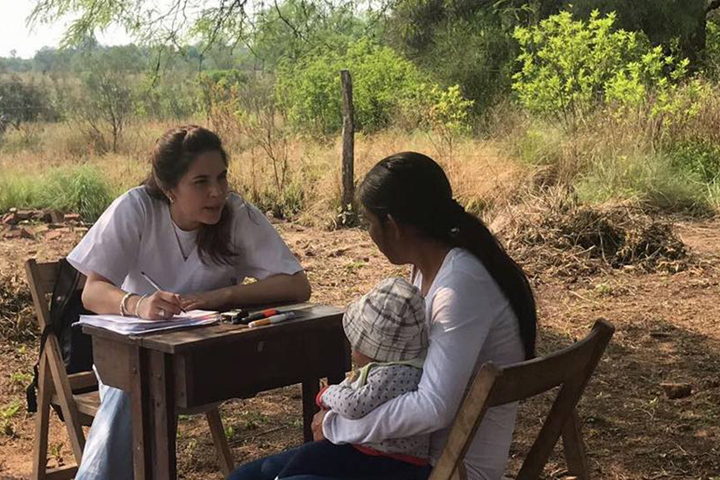

Fundación Alma, a lo largo de sus casi cuarenta años de tarea voluntaria, mantuvo un proyecto colectivo que asistió a más de 90.000 chicos priorizando el trabajo en equipo y el seguimiento, a través de las historia clínicas sociales, de cada uno de los pacientes. Micaela Maldonado, trabajadora social de la Fundación, explica: “El trabajo en red durante el viaje y posterior al viaje es fundamental. Entender todo el contexto que atraviesa ese chico y esa familia permite también un mejor diagnóstico y tratamiento desde lo médico.”

“El trabajo en red durante el viaje y posterior al viaje es fundamental», comenta Micaela Maldonado, trabajadora social de la Fundación.

A pesar de la incansable lucha por conseguir la restitución de los vagones, Fundación Alma continuó con su tarea y siguió llegando a las localidades a las que llegaba por medios alternativos. Pardo relata: “Nos propusimos seguir llegando porque no podemos dejar abandonadas a estas comunidades pero lo hicimos con equipos médicos mucho más reducidos, ofreciendo mucha menor variedad de prestaciones, y en condiciones de trabajo mucho más complicadas para los voluntarios. El tren, además de contar con todo el equipamiento médico, resolvía la cuestión del alojamiento y de las buenas condiciones de trabajo para los voluntarios”. Y agrega: “El impacto de estos viajes es menor, definitivamente el tren es mucho más que un medio de transporte, es para nosotros una forma de trabajo y nuestro dispositivo de intervención.”

Antonio Infantino resalta la importancia que las comunidades daban a la llegada del tren y dijo: “Cuando la gente de esos pueblos veía llegar el tren a la estación era una alegría enorme para todos, era un acontecimiento importantísimo. Nos recibían y nos despedían con lágrimas”. En el mismo sentido, Micaela Maldonado señaló: “El tren por sí solo convoca, llama la atención, tiene una trayectoria clara en esos lugares.”

Ante los varios intentos por parte de ANCCOM de dialogar con representantes de Trenes Argentinos Cargas la única respuesta obtenida fue el envío de un comunicado que proclama: “Actualmente estamos trabajando en las especificaciones técnicas y presupuestaciones definitivas con proveedores externos, para poder seguir acompañando a la Fundación Alma en su gran labor de atender chicos y adolescentes del norte argentino que necesitan asistencia médica.”

«El tren es mucho más que un medio de transporte, es para nosotros una forma de trabajo y nuestro dispositivo de intervención», comenta Magdalena Pardo.

Por su parte Fundación Alma asegura que no dejará de luchar por conseguir que el tren Alma pueda, como lo hizo durante décadas, volver a emprender sus viajes. Pardo concluye: “Vale mucho todo el capital humano y simbólico que construimos, el saber hacer que implica montar un hospital, la red de voluntarios, la red de donantes, los referentes en las localidades.” Infantino concluyó: “Somos todos voluntarios, es una pena esta pérdida, queremos seguir viajando, queremos tener el tren y volver a armar de nuevo todos nuestros equipos.”

Actualizado 21/11/2017