Dic 26, 2018 | Novedades

“Fue una militancia de hormiga, una militancia transformadora”, afirma con orgullo y satisfacción Valeria Salech, presidenta de la ONG que protagonizó la lucha por la despenalización del cannabis medicinal en la Argentina. La referente acaba de publicar su primer libro, La Historia de Mamá Cultiva Argentina, en donde repasa la historia de la organización, delinea el perfil que adquirió y el proceso de militancia que describe como feminista.

“Fue una militancia de hormiga, una militancia transformadora”, afirma con orgullo y satisfacción Valeria Salech, presidenta de la ONG que protagonizó la lucha por la despenalización del cannabis medicinal en la Argentina. La referente acaba de publicar su primer libro, La Historia de Mamá Cultiva Argentina, en donde repasa la historia de la organización, delinea el perfil que adquirió y el proceso de militancia que describe como feminista.

“Me interesaba que haya bibliografía de lo que pasó; me decía a mí misma: ‘Me voy a olvidar de esto y nadie más lo sabe’”, confiesa la autora tras la presentación de su libro en la Legislatura porteña. Esta obra, que emociona desde los agradecimientos, nace de la necesidad de dejar registrado el proceso en el que un grupo de madres de niños con patologías severas junto a cultivadores solidarios se organizaron para exigir una ley que reconozca el uso y el autocultivo del cannabis medicinal.

La organización, que recibió el nombre Mamá Cultiva Argentina (MCA), fue oficialmente presentada el 7 de abril de 2016. Tiene como objetivo informar y promover el autocultivo y la legalización del cannabis medicinal como única forma de acceso a esta terapia.

-¿Qué perspectivas tiene respecto al libro?

Nosotras queríamos que todo el mundo sepa, que tengan esa opción y que la sigan teniendo para siempre. Que no nos quiten la opción de tener acceso a esta terapia de la manera que encontramos, que nos funciona y nos sirve. En esta carrera por informar vamos a seminarios, hacemos talleres y cursos. Tratamos de divulgar información. El libro es una herramienta más de construcción de sentido que no es el hegemónico en salud. Estamos tratando de naturalizar otra manera de acceder a la salud.

Salech asegura que esta otra forma de gestionar la salud implica un proceso de producción, en el que cuidador y enfermo forman parte, para ganar calidad de vida. Está basada en el autocultivo y requiere hacerse cargo. Hay que involucrarse, dedicarse y ocuparse, explica, porque sólo desde allí, desde el compromiso y el cuidado con el otro, con la planta y hasta con uno mismo, el tratamiento con cannabis medicinal funcionará. “El sólo hecho de ponerte a cultivar ya es terapéutico: para la cuidadora de la persona con la patología es sentir un poder que no sentiste nunca en tu vida –asevera-. El cultivo tiene ese poder. No nos hubiera pasado con la crotoxina, porque no está al alcance de nuestras manos conseguirla”.

El camino que MCA propone exige desobediencia, abandonar prejuicios; exige autovaloración y sobre todo valentía. Romper con la idea de que el médico tiene el saber absoluto y hacerse cargo de la situación, de apoderarse del saber de madre desvalorizado por un sistema patriarcal que se estructura con esas mismas madres como sostén en el seno de familias que sufren.

En el último capítulo de su libro comienza a ser recurrente el concepto de experiencia feminista. ¿En qué momento percibe que ese sería el perfil de la organización?

Cuando me colocaba frente a las reuniones de comisión en el Congreso, les diputades aliades me decían: hay que traer un médico, un científico, para convencerlos. Se me iba poniendo el espectro verde. Me iba dando cuenta de que lo nuestro venía por una corriente que era contrahegemónica. Para mí siempre que hay una desjerarquización es feminismo, estás yendo en contra de un modelo hegemónico. Empecé a pensar en la discapacidad como diversidad, sin darme cuenta planteaba las cosas desde ese lugar, y veía que cada vez era más feminista. Nosotras tuvimos que desobedecer todas las jerarquías: al médico, a la ley, al Estado. Y nos fue genial, entonces cada vez estoy más convencida. Hasta la planta es feminista. No se deja agarrar, estandarizar, encapsular, encasillar. Es libre.

¿Es perfeccionamiento?

Es docencia. La planta ejerce sobre vos una docencia, tiene que ver con la paciencia, la dedicación, la perseverancia, el amor; todo eso no lo aprendés en una farmacia. Tiene componentes que funcionan de manera distinta en cada persona. Son individuos complejos y nosotros también. No se puede estandarizar. No es “para párkinson tal cosa”, o “para fibromialgia, tal otra”: nos está enseñando eso también, porque diversifica, amplia y te desordena. Te interpela permanentemente. Es la planta, ella misma, una experiencia feminista.

La experiencia feminista que Salech articula en su libro con el autocultivo, la autogestión de la salud y el empoderamiento, tiene que ver con desvictimizarse como cuidadora de la persona que sufre y formar parte de su mejoría. Para asumir un poder que la mayoría suele delegar en la medicina tradicional que hoy resulta insuficiente para tantas personas. “Cuando vi que había madres que usaban cannabis para epilepsia o trastornos de sueño no me pareció tan descabellado –dice-. Al investigar descubrí que en otros países se usa hace muchos años, y me sentí una tarada. Porque hay una parte de la información que no tenés y no es justo. Me enojé. No te la ofrecen por razones económicas, conservadoras, políticas. Nunca se aborda el tema desde la salud; sentí que me estaban cagando y dije: ‘Dame una pancarta, esto se lo tengo que decir a todo el mundo’”.

La obra, si bien tiene un carácter histórico y bibliográfico, invita a practicar la empatía en cada página. Cada experiencia, con sus logros, es narrada desde el compromiso. Salech, que elige contar su historia junto a la de otras, es dueña de un discurso poderoso. De esos incuestionables. Esos que nacen con el dolor pero que crecen para fortalecer a muchos. Quizás sea, este discurso, la voz unificada del dolor de los que aún no tienen voz.

«El libro es una herramienta más de construcción de sentido que no es el hegemónico en salud. Estamos tratando de naturalizar otra manera de acceder a la salud», dijo Valeria Salech.

En tu libro describís una situación en la que parece que te tocó esta posición de referente. ¿Cómo convivís con este rol?

Con naturalidad. En el colegio era delegada, había que ser un poco política. Eso surgió naturalmente. Así que cuando estuve en esa situación de “Valeria, hablá vos”, dije: “¡Otra vez!” Me vino con el hardware (risas). Igual que el libro. Era “bueno, hay que contar lo que pasó”, y era importante contarlo tal cual fue, para que quede registro. Un grupo organizado de mujeres pudo lograr una ley que no es la que queríamos, pero pudo instalar un tema en la sociedad. Esto salió bien porque hay una necesidad, una no-respuesta del modelo médico de salud. No se puede ignorar. No deberíamos ser nosotras las que demos respuesta, debería ser el Estado, pero ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa? Es ridículo.

Desde que arrancó este camino, ¿en qué cambió?

Todo cambié. Soy otra persona. Soy y no. Siempre fui muy desobediente, rebelde. Hace poco me crucé con una profesora del secundario y me dijo: “Bueno Salech, veo que pudo canalizar toda esa energía que tenía”. Digamos que sigo siendo la misma. Cuando me senté a escribir me encontré conmigo, escribía un montón. Es como que la planta me trajo a mí. Pareciera que hubiera ido evolucionando, pero fui yendo para adentro hasta encontrar mi verdadero yo, que era esta mina comunicadora, desobediente, pero bien, con sustento y razones fundadas. Imaginate, ni Feinmann se puso en contra nuestro.

El uso del cannabis medicinal en la Argentina se aprobó el 29 de marzo de 2017. Pero el acceso aún es limitado e incierto. Un dato no menor es que la autoridad de aplicación de la Ley era el disuelto Ministerio de Salud. En tiempos donde el presupuesto nacional sufre recortes de derecha a izquierda, para las investigaciones en cannabis el gobierno destinaría tan solo un equivalente a 1.000 pesos por día.

En este marco, en el Hospital Garraham acaban de iniciarse ensayos clínicos con cannabis medicinal en niños con epilepsia refractaria. Mediante un comunicado institucional, MCA alentó la iniciativa, así como también resaltó lo insuficiente de esta acción.

Frente a esta situación desde MCA se posicionan como sujeto político, exigiéndole nuevamente al Estado que la ley estipule el autocultivo: debe ser legalizado. Para Salech la solución está al alcance de la mano, es sólo voluntad y decisión política, ya que tanto científicos como médicos se manifiestan a la espera de la habilitación legal para poder colaborar.

¿Cuáles son los objetivos a corto plazo? ¿Cómo sigue esta lucha?

Viene un año electoral, así que hay que aprovechar y seguir visibilizando. Todos los jugadores están arriba de la mesa: hay que ver cómo juegan. Nosotras estamos ahí, vamos a seguir estando. Lo peor para ellos es que somos cada vez más. Ofrecemos una capacitación en la que le damos a las familias lo que necesitan para autogestionar su salud. Hemos capacitado mucha gente, más de la que le gustaría a Patricia Bullrich. Hemos militado fuerte y la vamos a seguir militando. Y a medida que tengamos más estructura más vamos a capacitar. Porque es por ahí, de abajo para arriba. Es empoderarse para que ocurra. No es pedir un martillo. No, fabriquemos martillos. Vamos a romper con lo que no funciona. Esto no está funcionando porque hay gente que está sufriendo y es innecesario, porque es sencillo de resolver. Tenemos todos los recursos.

El camino de MCA está marcado por Salech, esta piba de barrio que comunica con claridad y amorosidad. Fanática de Huracán, mamá de Emiliano y de Ariadna, le puso el cuerpo a esta lucha. Segura, sonríe con frescura; empatiza, abraza y se presenta comprometida, política, combativa. Mujer, hija, mamá, esposa, líder, empoderada, feminista. En el barrio la llaman “la chica del cannabis”.

Mamá Cultiva Argentina, con Salech encabezando el ejército de voluntarios, está escribiendo la historia. Una historia que pretende cambiar una de las tantas caras de este sistema patriarcal, que por todos lados muestra represión.

Dic 5, 2018 | Comunidad, Novedades

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1 de diciembre de cada año desde 1988.

El 1 de diciembre se celebró el trigésimo Día Mundial de la Lucha contra el Sida, establecido con el objetivo que cada año más personas tomen conciencia de la situación, conozcan más sobre el tema y aumenten las políticas de prevención.

Según un informe publicado en 2017 por ONUSIDA 36,9 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. De esas personas 35,1 millones son adultos y 1,8 millones son niños menores de 15 años. En ese año, 940.000 personas murieron en el planeta a causa de esta enfermedad.

Uno de los objetivos del Día Mundial de la Lucha contra el Sida es dar a conocer las estadísticas y los avances contra el VIH. Es por eso que la Fundación Huésped publicó un spot en donde comparte datos sobre el tema. En él resalta que tres de cada diez personas que viven con el virus no lo saben y que cinco mueren diariamente a causa de esta enfermedad. Por otro lado, también se enfatiza que nueve de cada diez personas que contraen el VIH lo hacen a través de relaciones sexuales y que 119 adquieren el virus por semana.

La Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), integrada por personas que poseen el virus, junto con la municipalidad de Malvinas Argentinas llevó a cabo actividades para celebrar el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, en un evento conducido por la comediante Virginia Godoy, más conocida como Señorita Bimbo. “Es el día en que internacionalmente parece que es una obligación hablar del VIH. Pero por suerte hay personas y organizaciones como RAJAP que hablan de VIH y de SIDA todo el año” afirmó Godoy al comenzar el evento. “La verdad es que a todas las personas activas sexualmente nos falta información y hay algo que pensamos erróneamente y que nunca chequeamos. Está buenísimo empezar a entender que todos vivimos con VIH porque convivimos y amamos personas que son positivas”.

El evento continuó con música en vivo y luego con una radio abierta, en la que Emir Franco, coordinador de la provincia de Buenos Aires de RAJAP, hizo hincapié en el concepto de indetectable e intransmisible. “Esto significa que quienes viven con el virus y tienen la carga viral baja, es decir que presenta menos de 50 copias de virus por mililitro en sangre, se los considera indetectables y no pueden transmitir el VIH”.

Por otro lado, Sergio Andribet, coordinador del Área de Asuntos Legales de RAJAP, comentó en diálogo con ANCCOM que “la idea de la meta amigable no es sólo una estrategia para poder atraer a más personas y poder cumplir con una serie de políticas nacionales sino que también es una forma de acompañar a la persona que está por recibir el diagnóstico y ayudarla en la aceptación del virus en caso de que sea positivo”.

De Izq a Der: Coordinador del Área de Diversidad Rubén Roa, Coordinador del Área de Asuntos Legales de RAJAP Sergio Andribet, Emir Franco coordinador de la provincia de Buenos Aires de RAJAP y Señorita Bimbo.

Actividades en Malvinas Argentinas

Durante el evento también estuvo presente un camión del Departamento de Salud de Malvinas Argentinas en el que se realizaron test de VIH gratuitos a todas las personas que deseaban hacerlo. “Es importante diferenciar entre HIV y Sida ya que el primero es el virus que tiene el cuerpo mientras que el segundo es la etapa avanzada del mismo, por eso nosotros hablamos de VIH”, afirmó la trabajadora social Adriana Jazbec.

A su vez, la infectóloga Gladys Arbizu comentó que “una vez que tenemos un paciente con un test Elisa positivo corresponde hacerle una carga viral para saber el estado del sistema inmunológico y confirmar que es positivo. A partir de aquí comienza el tratamiento”. También Arbizu resaltó que “si bien nosotros no tenemos un sector de Psicología, nos encargamos de orientar al paciente y explicarle todo lo que puede pasar para que cuando le suceda esté preparado. Si nosotros vemos que el paciente no quiere seguir un tratamiento ni tomar las pastillas, ahí sí lo derivamos al Área de Psicología”.

Jazbec también enfatizó: “Esta es una ocasión especial en donde nos acercamos para colaborar con el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, pero a partir del 2019 se van a realizar en distintas salas de Malvinas Argentinas test rápidos para la población. Mientras más gente acceda más pronto tendremos los diagnósticos para poder ayudarlos”.

Para finalizar la jornada, se respondieron preguntas anónimas de parte del público. Aquí se trataron temas como la transmisión del virus a través del sexo oral que, si bien las posibilidades son mínimas, existe posible un riesgo. También en qué consiste el tratamiento en menores con HIV, quienes deben tomar un jarabe pediátrico y aplicarse inyecciones periódicas.

Por último, el coordinador del Área de Diversidad, Rubén Roa, explicó y enseñó entre risas y asombro del público, cómo se pueden cuidar las mujeres lesbianas utilizando un preservativo común y corriente. “Es simple y rapidísimo, hay que hacer una barrera de látex sacando el anillo de la parte superior del condón y luego debemos abrir el mismo y estirarlo cuidadosamente hasta obtener una pared que restringa los fluidos vaginales”, afirmó el coordinador.

Camión de Salud de Malvinas Argentinas donde se realizaron test de VIH gratuitos a todas las personas que deseaban hacerlo.

Nov 22, 2018 | Novedades, Trabajo

Mientras el sol comienza su recorrido habitual que lo llevará, cerca del mediodía, a

Mientras el sol comienza su recorrido habitual que lo llevará, cerca del mediodía, a

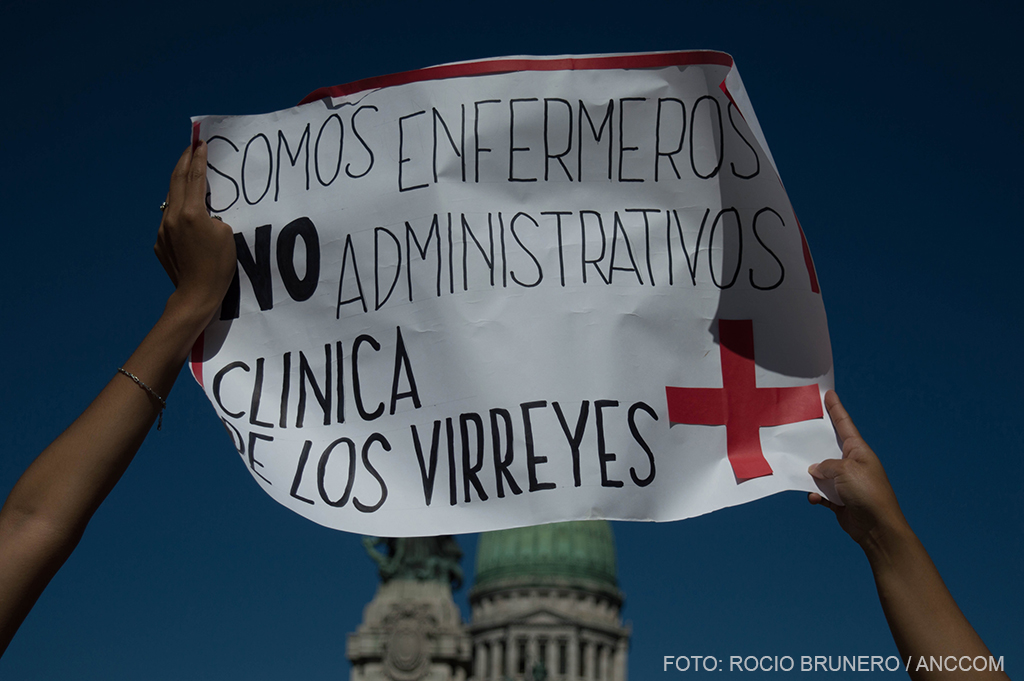

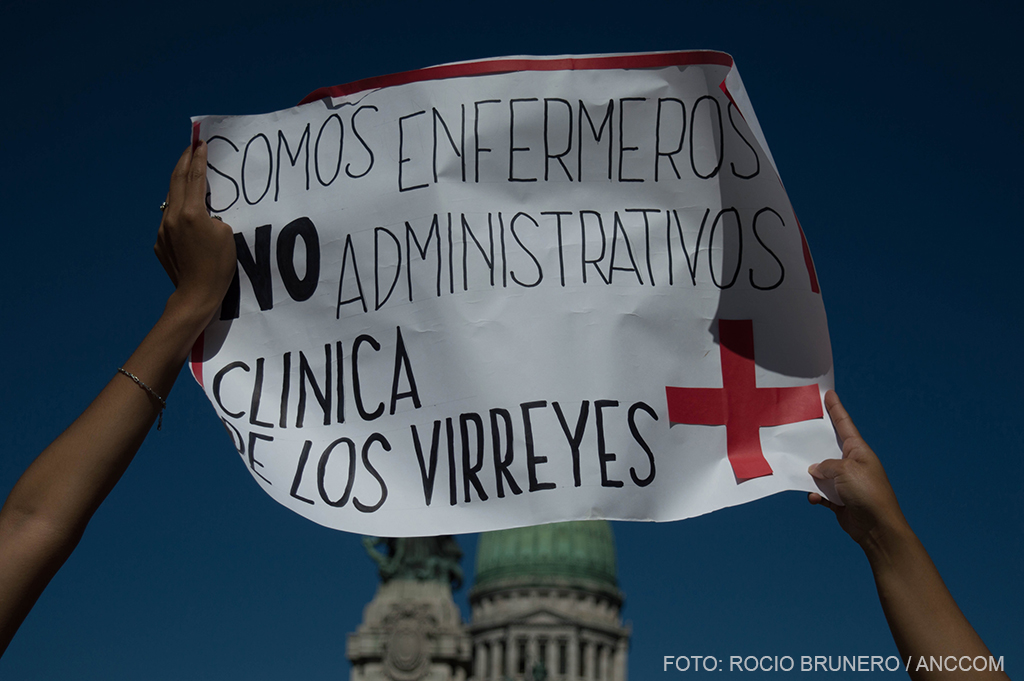

proyectar treinta y cinco grados, los ambos y guardapolvos de miles de trabajadores de la salud poco a poco van ocupando el frente del Congreso. Los contingentes y grupos se suman de todos lados, aunque se destacan las columnas que vienen desde la Avenida Callao y las que van acercándose, a paso un poco más lento, desde la Avenida Entre Ríos. En pocos minutos estará armada la radio abierta y el asfalto porteño será testigo de una movilización “histórica” para las enfermeras –y también instrumentadores y radiólogos- de la Ciudad de Buenos Aires.

Los trabajadores del sector protagonizaron este miércoles una masiva movilización entre el Congreso y la Plaza de Mayo para rechazar la nueva Ley de Profesionales de la Salud, aprobada por la Legislatura porteña el pasado 1 de noviembre. Esa normativa no los reconoce como trabajadores de la salud e implica una nueva categorización como “personal técnico” que limita tanto el nivel salarial como la carrera profesional.

“Somos una marea blanca que hoy reclama desde CABA hacia todo el país el pase a la carrera profesional de salud de enfermeros, instrumentadores y radiólogos que han obtenido con mucho sacrificio su título de grado en universidades”, arengaron desde la radio abierta.

“La enfermería es uno de los pilares más importantes de la salud porque abarca a más de una profesión», dijo Andrea.

Fue la segunda gran marcha de los trabajadores del sector luego de los debates en el recinto de la Legislatura porteña y la posterior aprobación de la norma que empujó y sancionó la mayoría del oficialismo a través de su bloque “Vamos Juntos”.

Sobre la plaza, los miles de trabajadores siguen de cerca los discursos pronunciados en el palco que la organización montó sobre la vereda del Congreso. El blanco es el color que tiñe toda la jornada y hay mayoría de mujeres. “La ley es discriminatoria no sólo porque nos excluye de los profesionales, sino también porque el 80% de las enfermeras son mujeres, contando el sistema público y privado”, explica Leandro Baltazar, licenciado en Enfermería del Hospital Piñero. Ivonne Álvarez toma la posta de ese argumento y asegura: “Esta ley implica otra forma de violencia de género”.

“Esto viene de la mano de las políticas que el FMI le exige al gobierno. Si bien es en la Ciudad de Buenos Aires, todos entendieron que la iniciativa se puede replicar en otros distritos”, completa Baltazar.

“Esta ley implica otra forma de violencia de género”, dijo Ivonne Álvarez.

Otra trabajadora se suma al diálogo con ANCCOM y subraya nuevas implicancias y contexto de aprobación de la resistida normativa. “En principio hay un tema salarial, pero también una brecha en cuanto acceso a cargos de gestión y días de licencia. Esto se suma a que faltan insumos en algunos hospitales, personal, salas que están completas pero no se pueden habilitar porque faltan recursos”, explica.

Hay escenas de reencuentros y abrazos, con la complicidad propia de los colegas. A medida que avanza la mañana van llegando trabajadores de distintos centros y hospitales: Durand, de Clínicas, Alberto Duhau, Fernández, pero también del sector privado como la Fundación Favaloro, el Sanatorio de la Santa Trinidad, el Italiano o el Alemán. Todos son recibidos con aplausos y ovaciones.

Andrea trabaja en una clínica privada y decidió marchar porque considera que la ley implica un agravio a todo el sistema de salud. “La enfermería es uno de los pilares más importantes de la salud porque abarca a más de una profesión, implica conocimientos de nutrición, kinesiología. Es holística; así que tendría que ser más valorada como en otros países del mundo”, puntualiza.

“La ley es discriminatoria porque nos excluye de los profesionales», dijo Leandro Baltazar.

A medida que el sol del mediodía aumenta la temperatura del ambiente, los miles de manifestantes emprenden la marcha hacia la Plaza de Mayo. Allí, los clásicos oficinistas del microcentro en hora de almuerzo se encontraron con una marea blanca que colmaba la zona y se extendía más allá de la calle Bolívar o del otro lado, sobre Diagonal Norte.

Cerca del Cabildo, de espaldas a la Casa Rosada y de frente a la columna que se extendía por Avenida de Mayo, los organizadores de la Mesa de Coordinación de Unidad leyeron el documento de la jornada. “Cada 21 de noviembre en nuestro país se conmemora el Día de la Enfermería. Esta vez es distinto: Enfermería se levanta y hace honor a su día no callándose más”, argumentaron.

A su vez, en una constante de la movilización, repudiaron la actitud de los gremios, principalmente el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA). “Bajo coacción de sindicatos entregadores de nefastas asociaciones municipales deciden olvidarse de los pilares de la salud”, subrayaron.

De la movilización también participaron algunos de los legisladores que resistieron la iniciativa impulsada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. “Desde el bloque del Frente de Izquierda planteamos un proyecto de ley que contiene el reclamo de los trabajadores. Igual, hay una posibilidad de incorporar a los profesionales, a través de un artículo de la ley que ya se aprobó, que sería una forma de subsanar ese error. Nosotros, de todas maneras, pensamos que Larreta va a resistir esto y va a ser necesario mantener la lucha”, le dijo Gabriel Solano a esta agencia.

La movilización y el reclamo, contó además con las adhesiones de Victoria Montenegro de Unidad Ciudadana y de Luis Zamora en representación del partido Autodeterminación y Libertad.

Sep 27, 2018 | Comunidad, Novedades

Un cartel blanco atraviesa la calle Echeverría: en letras negras y brillantes puede leerse “No a la vulneración del derecho a la salud, no al cierre del IREP”. Cinco pacientes del Instituto lo sostienen con fuerza, rodeados por una multitud de ambos blancos que corea al unísono “el IREP no se vende, se defiende”. En un sentido abrazo al hospital, cientos de médicos, trabajadores de la salud, pacientes, vecinos y legisladores de la oposición rechazaron el avance del Gobierno de la Ciudad en la reforma hospitalaria, a una semana de que se oficializara la puesta en marcha del proyecto Complejo Hospitalario Sur mediante el decreto N° 297/18.

De esta manera, los trabajadores de la salud reafirmaron su rechazo al proyecto, expresaron su preocupación por la falta de criterios sanitarios e insistieron en que el verdadero motor es un negocio inmobiliario. La iniciativa prevé el cierre de cinco hospitales monovalentes especializados para el establecimiento de un único complejo polivalente en el predio del Hospital Muñiz. Serían trasladados y transformados en institutos el Hospital de Oncología Marie Curie, el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, el Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP).

Desde que la noticia del proyecto de reforma hospitalaria llegó a sus oídos, los trabajadores del IREP se autoconvocaron en asamblea e iniciaron una serie de acciones de visibilización del conflicto y pedido de respuestas al Gobierno.

La única información con la que contaban -explican- era una presentación que había sido exhibida a los directivos de los hospitales involucrados. Al no haber un proyecto de ley formal presentado en la Legislatura porteña, iniciaron un pedido de informes, respaldados por la Ley 104 de Solicitud de Información Pública. “Nos dijeron que no sabían qué es lo que pasaría con los pacientes ni cómo serían trasladados. No sabían cómo era el plan arquitectónico ni cuál sería el destino de los terrenos. Todo porque el proyecto estaba en la etapa de análisis de factibilidad”, denuncia Liliana Bidegain, psicopedagoga del Instituto, en la lectura de un documento redactado en conjunto por la Asamblea de Trabajadores del IREP. Y agrega: “De repente, la semana pasada, nos encontramos con el decretazo del Gobierno de la Ciudad en el cual comunican que se crea la Unidad de Proyectos Especiales UPE Complejo Hospitalario Sur, cuyo objetivo es coordinar y ejecutar las acciones referidas a la planificación, organización, financiación y puesta en marcha del proyecto”.

En paralelo, el Gobierno de la Ciudad presentó en la Legislatura el anteproyecto de Reforma de la Carrera Profesional de la Salud de CABA, ley que regula las condiciones laborales de los profesionales de la salud. Los trabajadores del IREP señalan que esto tendría implicancias en la puesta en acción del proyecto, ya que destrabaría el obstáculo de la convivencia de los cargos de conducción en un único complejo. “La reforma de la ley de profesionales plantea que los trabajadores pueden ser transferidos de sus lugares de trabajo y que los puestos de conducción pierden su estabilidad –señala a ANCCOM Ricardo Gómez, empleado administrativo del IREP-. Actualmente la ley establece que ningún trabajador puede ser trasladado con un cargo menor: con esta reforma se modifica este artículo para que pueda bajarse de categoría. Con eso sortearían el obstáculo de tener cinco jefes, cinco supervisores, etc. Nosotros creemos que está todo articulado para llevar adelante este proyecto de 5×1”.

También expresaron su rechazo legisladores y asesores de la oposición que forman parte de la Comisión de Salud en la Legislatura porteña, pertenecientes a los partidos Autodeterminación y Libertad, Frente de Izquierda, y Unidad Ciudadana. “El Complejo Hospitalario Sur se presenta por decreto aunque Larreta tiene 34 votos sobre 60 en la Legislatura. Podrían haber presentado el proyecto y aprobarlo con mayoría automática, pero no quisieron hacerlo porque no tienen ni siquiera la capacidad de discutir públicamente un proyecto tan reaccionario”, denuncia Gabriel Solano, legislador del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, y amplía: “Como esta gente no da puntada sin hilo, acaban de aprobar un Código Urbanístico, porque donde hoy está un hospital mañana va a haber una torre”.

Una profunda tristeza pesa sobre los pacientes que son atendidos en el IREP, un sitio al que sienten como un segundo hogar, ya que pasan meses e incluso años rehabilitándose en este Instituto. “Aquí nos juntan de a pedazos, nos recuperamos y nos transformamos en personas nuevas, construimos una nueva identidad”, expresa Gustavo, uno de los pacientes del centro de salud, que llegó al IREP después de un accidente en moto. “Cuando uno atraviesa una situación así no se reconoce, en algunos casos se llega hasta el suicidio porque no somos quienes éramos. Por eso es tan valioso que exista esta atención, el IREP es un derecho, y con los derechos no se negocia”, dice conmovido este hombre de González Catán.

Familiares de pacientes internados en el IREP.

Una de las principales preocupaciones de la comunidad del IREP es la convivencia de las especialidades de cada hospital, en especial por la exposición de pacientes inmunodeprimidos a enfermedades infecto contagiosas. Romina Rivero es mamá de Juan Manuel García, internado en terapia intensiva en la sala de pediatría. Juan tiene tres años y padece de Encefalopatía Crónica no Evolutiva (ECNE), y en su corta vida pasó por más de 20 internaciones. “Juan está estable y con cuidados paliativos, no puede estar en contacto con enfermedades agudas o infectocontagiosas. Él acá tiene todos los cuidados: pediatría, kinesiología y enfermería disponibles las 24 horas. Eso no le puede faltar a mi hijo, él no se puede acercar al Muñiz ni con el pensamiento”, explica a ANCCOM Romina.

“Mi hija estuvo un año y medio internada en el Hospital Gutiérrez, un hospital de niños para enfermedades agudas. Ahí se agarró un virus que la llevó a terapia intensiva y estuvo entre la vida y la muerte”, cuenta a ANCCOM Melody Chiang sobre Brianna, su hija de dos años que padece un síndrome genético, y agrega: “Apenas logró salir de la terapia pudimos traerla acá. Brianna no sabía sentarse, pararse, ni gatear. Gracias a la rehabilitación que pudo hacer en el Instituto, hoy puede hacer todo eso, está aprendiendo a caminar y va a empezar a comer por sus propios medios”.

El abrazo finalizó con la Asamblea de Trabajadores del Instituto invitando a participar de la “Marcha federal por el derecho a la salud” convocada por organizaciones sanitarias, políticas, sociales y académicas para el próximo 4 de octubre a las 13, con un recorrido que irá desde el Ministerio de Salud hacia Plaza de Mayo. Las puertas fueron de a poco vaciándose de médicos y pacientes que volvieron a poblar los pasillos, salas y consultorios del hospital. En el frente quedó colgado el cartel: “No al cierre del IREP”.

Sep 26, 2018 | Novedades, Trabajo

En la localidad de El Palomar, al oeste del Gran Buenos Aires, se encuentra el hospital más grande del país. Se trata del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” el cual fue creado a fines de los años 1950, proyectado y diseñado por el ministro de Salud Ramón Carrillo durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. Hoy es noticia por la sangría que provoca 1.300 despidos, que afectan desde camilleros hasta cirujanos.

En la localidad de El Palomar, al oeste del Gran Buenos Aires, se encuentra el hospital más grande del país. Se trata del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” el cual fue creado a fines de los años 1950, proyectado y diseñado por el ministro de Salud Ramón Carrillo durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. Hoy es noticia por la sangría que provoca 1.300 despidos, que afectan desde camilleros hasta cirujanos.

Antonio Barrera es enfermero y desde hace 20 años trabajaba el área de Terapia Intensiva Pediátrica del hospital en el turno noche. “Soy secretario gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) y desde el 22 de agosto soy un despedido más”, cuenta. Como tantos otros, Barrera se enteró de su desvinculación laboral cuando llegó a la recepción.”Ese día llegué y al fichar no me admitía la huella digital, fui a preguntar a la División de Presentismo qué pasaba y me dijeron que ya no estaba vinculado, hasta el día de hoy no tuve otra respuesta”, sostiene el enfermero.

El conflicto comenzó en junio de 2017, cuando la Dirección del hospital (en ese momento a cargo de Pablo Bertoldi Hepburn) aumentó la jornada laboral de 10 a 12 horas, lo que fue rechazado por los trabajadores que fueron a la Justicia porque consideraron a la resolución ilegal, insalubre y peligrosa para los pacientes. La jueza Martina Forns, del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martin, falló en favor de los enfermeros. Sin embargo, el hospital apeló y aumentó la apuesta. Primero descontó de los salarios los días no trabajados por huelga y después avanzó con nuevos despidos. En este último tiempo, la destrucción de puestos laborales también cayó sobre médicos altamente especializados.

“Yo trabajaba en un área de gestión, a cargo de toda el área ambulatoria del hospital donde se atiende un promedio de tres mil consultas diarias”, sostiene Soledad Hidalgo, médica que en el último tiempo estuvo trabajando en la coordinación de consultorios clínicos. El pasado 6 de agosto recibió una carta documento anunciándole su despido, obteniendo como única respuesta la medida de implantar la “adecuación de planteles óptimos”.

Habiéndose formado como médica en el año 2002 y realizado la residencia de clínica en ese mismo hospital, Hidalgo dedicó gran parte de su vida a los pacientes. Sin embargo, esto no parece alcanzar para las nuevas medidas sobre la salud pública. No tuvo un previo aviso, ni tampoco posibilidad de diálogo por parte de las autoridades del Posadas.

Por parte de las autoridades del hospital hay acusaciones hacia los empleados por incumplimiento de la carga horaria. El mismo secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, dijo en su momento ante los medios: «Solo quedaron al desnudo incumplimientos de horarios flagrantes. Y estamos esperando que esos empleados den una explicación».

Hidalgo aclara los tantos: “Esto tiene tres ejes principales. Por un lado, fueron despidos sin notificación ni preaviso, recibimos cartas documentos; por otro lado, no tiene que ver con la carga horaria ni con el control biométrico, porque la carta de documento especifica que es por la adecuación de planteles óptimos; y en tercer lugar, siendo el más importante: está el perjuicio a la población, porque hay muchos especialidades que dejaron de funcionar”.

El doctor Christian Kreutzer era jefe del equipo de Cirugía Cardiovascular Infantil, y a raíz de la ola de despidos que fue creciendo día a día decidió renunciar a su cargo. Junto a él, también lo hizo su equipo completo. Esta es otra especialidad que se cierra sumándose a los despidos en el área de Neumonología Infantil, Cardiología Infantil y Servicio de Imágenes, Hemodinamia de Adultos y Ecografía Pediátrica. Por otra parte, otro de los directivos que renunció a su puesto fue el director de Prestaciones Asistenciales del hospital, Jorge Palmieri, que según fuentes gremiales, se negó a firmar una planilla con más de 300 nuevas destituciones.

Una característica que tiene el Hospital Posadas es que aloja cientos de historias que se pueden conocer al dialogar con los que hoy en día se encuentran sin su lugar de pertenencia. Alejandra Solemena, otra trabajadora despedida, tiene 60 años, es asistente de enfermería y cuenta que su vida está vinculada con el Posadas desde que nació. Su madre comenzó a trabajar ahí en el 1958, año en el que se inauguró y también ahí nació su hija Alejandra.

“Mientras mi mamá trabajaba en el sector de Planchado, yo asistía al jardín de infantes ubicado en el quinto piso, donde hoy funciona Internación” asegura Solemena. Asimismo recuerda que la señora, al terminar el secundario, logró estudiar y recibirse en la carrera de Enfermería donde trabajó durante 40 años en el área de Gastroenterología.

Alejandra siguió el ejemplo de su madre. “A los 16 años empecé a buscar trabajo porque la situación así lo ameritaba, pero en ese momento no tomaban personal dentro del hospital. Sin embargo, me ofrecen trabajar ad honorem, me anoté y al tiempo me llamaron. Así trabajé durante 22 años hasta que llegó este nuevo gobierno. En primera instancia nos dijeron que teníamos que firmar un nuevo contrato’, obviamente nos opusimos a esta medida porque nosotros reclamábamos el pase a planta. Somos muchísimos los que estábamos con ese contrato, es ahí cuando empezaron los problemas, primero descuentos en el salario y luego los despidos”

Desde que comenzó el conflicto, la cifra alcanza de despedidos alcanza los 1.300, entre ellos, unos 50 médicos de gran prestigio en la salud pública. En un clima totalmente hostil, por la presencia de agentes de la Policía Bonaerense y personal de Gendarmería Nacional, abunda el silencio, y la mayoría de los empleados tiene prohibido hablar con la prensa y los pocos que se animan deben pedir permiso al área de Comunicación del establecimiento. Por un lado en el hall principal, los desempleados sin respuestas montaron un quiosco para tener un mínimo ingreso de dinero pero al mismo tiempo, un gran recurso para visibilizar la medida de ajuste a la salud pública. Por otro lado, en las inmediaciones del hospital, cada miércoles por la mañana se reúnen médicos, auxiliares, vecinos y hasta algunos pacientes solidarizándose para realizar una marcha silenciosa al pedido de “No a los despidos en el Hospital Posadas”. Mientras tanto, la herida a la salud pública sigue sin curarse.

“Fue una militancia de hormiga, una militancia transformadora”, afirma con orgullo y satisfacción Valeria Salech, presidenta de la ONG que protagonizó la lucha por la despenalización del cannabis medicinal en la Argentina. La referente acaba de publicar su primer libro, La Historia de Mamá Cultiva Argentina, en donde repasa la historia de la organización, delinea el perfil que adquirió y el proceso de militancia que describe como feminista.

“Fue una militancia de hormiga, una militancia transformadora”, afirma con orgullo y satisfacción Valeria Salech, presidenta de la ONG que protagonizó la lucha por la despenalización del cannabis medicinal en la Argentina. La referente acaba de publicar su primer libro, La Historia de Mamá Cultiva Argentina, en donde repasa la historia de la organización, delinea el perfil que adquirió y el proceso de militancia que describe como feminista.