Jul 16, 2021 | Comunidad, Novedades

A tan solo cinco cuadras del centro comercial de Wilde y de las casas más coquetas del barrio “Las Flores”, se encuentran los pasillos de Villa Azul. Aquel asentamiento que comparten el partido de Quilmes y Avellaneda y que el año pasado se hizo famoso en los medios por ser el primer barrio que las autoridades cerraban a causa del masivo contagio de covid 19.

El barrio popular de Villa Azul data de hace más de 40 años, y se emplaza entre los municipios de Avellaneda (una superficie de aproximadamente 1,5 hectáreas) y Quilmes (aproximadamente 10,7 hectáreas). Fue con la última dictadura cívico militar que se asentaron los primeros habitantes a los dos costados de la autopista Acceso Sudeste. Primero nació Villa Itatí, otro barrio emergente con más de 15 mil personas. Y del lado norte, Azul, quedando en una especie de pozo rodeado de terraplenes por el tránsito que lleva la autopista.

Según el último Censo en Barrios Populares de la provincia de Buenos Aires (CeBPBA), realizado por la Dirección Provincial de Estadística (DPE), en noviembre de 2018, la población de Villa Itatí era de más de 15 mil personas que vivían en 4.950 hogares y Azul contaba con 3.128 personas que se encontraban en tan solo 800 viviendas. Lo que demostraba que Azul, a pesar de contar con menos población, tenía un grave problema de hacinamiento ya que parte de esos hogares eran de familias muy numerosas. Hoy, a tres años del relevamiento, esos números quedaron obsoletos, probablemente duplicando los habitantes, haciendo aún más grave el problema de hacinamiento, las desigualdades, pero ante todo la precariedad y la vulnerabilidad en la que cada familia le toca vivir en plena emergencia sanitaria.

Según el último Censo en Barrios Populares de la provincia de Buenos Aires, en Villa Azul viven 3.128 personas, pero aseguran que la población creció geométricamente en la pandemia.

Villa Azul está dividida en varios sectores. Uno de los más conocidos es “La Toma», llamado así por las 52 casas que se habían empezado a construir en el plan de obra en marcha de viviendas y que el gobierno de Mauricio Macri paralizó. El sistema de construcción tenía paredes de planchas de telgopor, protegidas por mallas de alambre y cubiertas luego por cemento. Algunas llegaron hasta la parte del telgopor y el alambre, y ahí quedaron. Los últimos años, alrededor de 80 familias tomaron las viviendas a medio hacer y ahora viven allí en peores condiciones. Por allí se planea comenzar ahora la gran urbanización del barrio que pertenece al partido de Quilmes ya que del lado perteneciente al municipio de Avellaneda la situación es otra. Las familias ya pueden disfrutar de sus viviendas.

El agua potable, la luz, el gas, entre otros servicios básicos, para los vecinos de Azul no lo son y terminan convirtiéndose en anhelos o sueños a alcanzar para tener una mejor calidad de vida.

Valeria Biatto hace un año y medio vive en el barrio. Era de Villa Madero y se trasladó hacia Azul porque allí, en el sector de “La toma”, pudo comprar su casa donde vive con sus seis hijos. Valeria forma parte de una cooperativa que hoy, junto con Aysa, por fin, realiza las obras de agua potable. Además, se mostró contenta de pertenecer a este proyecto que mejorará la calidad de vida de ella y sus vecinos y que, además, significa un destello de luz luego de tantos años y gobiernos que no tuvieron la decisión política de hacerlo. “La gente está cansada de tanta promesa, ya no cree en nadie”, confiesa.

En el cercamiento del 2020 no pudo salir a trabajar, pero también afirma haberse sentido acompañada por parte del Estado “la municipalidad estuvo, no nos dejaron tirados. Mis hijos comieron todos los días, hasta pañales nos dejaron”.

Villa Azul se emplaza entre los municipios de Avellaneda (1,5 hectáreas) y Quilmes ( 10,7 hectáreas).

Andrea Arévalo más conocida en el barrio como Andy, hace 12 años vive en Villa Azul. Su infancia la vivió en Villa Itatí pero cuando formó pareja se mudó al otro lado del Acceso. Andrea vive con su pareja y sus cinco hijos, de entre diez y dos años. Andy contó a ANCCOM que el año pasado, en el cercamiento al barrio, ella y su familia se mantuvieron aislados porque su marido dio positivo de coronavirus pero que, sin embargo, a pesar de no poder salir, tuvieron mucha ayuda por parte del Municipio: desde alimentos hasta productos de limpieza e higiene y que a pesar de estar todos juntos, ella y sus nenes no presentaron síntomas. “La gente de Desarrollo del Municipio y los vecinos nos ayudaron mucho. Me sentí acompañada porque no en todos lados pasaba esto. Me llamaron todos los días para ver cómo estaban mis hijos”, afirmó.

Andrea vive en una de las casas que quedaron inconclusas y cuenta que espera con ansias que se concrete el plan de viviendas “Estamos viviendo muy precariamente, esperemos sea lo más rápido posible porque yo que tengo cinco chicos y uno de ellos tiene asma. Se sufre la humedad, sobre todo cuando llueve”. Andrea y su marido están desempleados hace diez años. Su único ingreso es la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar. Su marido realiza changas de albañilería. Algo tan simple como comer, en Azul, a veces se vuelve complejo. Andrea tiene un comedor que recibe a muchas más familias desde que comenzó la pandemia: “Ahora hay más gente y eso no es de nuestro agrado porque si se suman más personas quiere decir que día a día hay más necesidad”.

Andrea se mudó a Azul porque la familia de su esposo era de allí, ella vivió mucho tiempo en lo de sus suegros y al enterarse que estaban tomando las casas que no fueron terminadas. “Vimos la oportunidad de tener algo propio”, comentó. A los 15 años tuvo a su primer hijo. “Fue muy duro, me la tuve que rebuscar y remar, igual que mi compañero. No tenemos lujos, pero a mis hijos no les falta nada. Comen, están vestidos, van a la escuela. Quiero que terminen sus estudios, como yo no lo pude hacer, la peleo por ellos”.

El cercamiento del 2020 fue un caso excepcional y muy particular, se creyó que el foco de contagio podría ser incontrolable.

Andrea destaca que fue a partir de la emergencia sanitaria que el municipio empezó a hacer obras y a mirar hacia el barrio. “A partir de la pandemia y del encierro hubo más acompañamiento. El Municipio empezó a meterse más y a ver que hay necesidad y está acompañando a la gente. Hay más obras y trabajo”, dice Andrea en referencia a las cooperativas que funcionan en el barrio.

Un poco más cerca a la calle principal Caviglia, se encuentra María Esther Di Santo, de 68 años, quien vivió la mitad de su vida en el barrio. Para Esther, lo único que hizo el tiempo fue empeorar la situación de Azul. “No veo ninguna mejoría en el barrio, prometieron que iban a hacer las calles y no las hicieron, prometieron el agua, las viviendas y todavía las estoy esperando”, lamentó.

En el aislamiento preventivo al barrio de 2020, a María Esther le tocó estar aislada por dar positivo de coronavirus. Y si bien recibió ayuda por parte del Estado, recalca que fueron tan solo esos días de movimiento y no hubo mucho más. “Mis hijos me ayudaban, me traían cosas. La Municipalidad traía mercadería, cosas de higiene, pero todo el año pasado, ahora nada”. María Esther, también vivía en “La Toma”, pero como allí las casas -que se encuentran en condiciones casi inhumanas- eran de planta alta y por padecer una artrosis severa, tuvo que trasladarse a la vivienda de su hijo a unas cuadras del lugar.

Nancy Rojas trabaja en la cooperativa Potenciar Trabajo y maneja el sector dos de Villa Azul. Realiza tareas de higiene y limpieza en el barrio. Se crió en ese sector para el que hoy trabaja y además ayuda, dando de comer a chicos que acuden a “Alma, corazón y vida”, el comedor que tiene a cargo. En tiempos de cuarentena, se montó al hombro el hambre de los pibes y realizó ollas populares para que las familias que quedaron sin trabajo, no se queden sin su plato de comida.

Nicolas Alejandro Portillo tiene 50 años y vivió toda su vida en Azul. Prácticamente desde que se formó el barrio. De familia numerosa. Se juntó cuando tenía 15 años y tuvo siete hijos. Es vendedor ambulante en los subtes y trenes y además trabaja asistiendo a los vecinos en la entrega de bolsones de mercadería. Nicolás con emoción en sus ojos, cuenta que los primeros años de formación de la Villa fueron duros y de mucha violencia. “Cuando tuve noción yo ya estaba en la calle. Mi vida era droga, alcohol y robo hasta que nació mi hija y pude conseguir trabajo. Fueron años difíciles en Villa Azul. “Hoy puedo caminar por todo el barrio, por los pasillos, pero fueron años de mucha violencia, tiros. Hoy sigue siendo zona roja pero antes era mucho peor”, contó.

El día que cerraron el barrio, Nicolás se encontraba en su casa y anticipando el posible cercamiento, junto a su esposa, habían comprado mercadería “por las dudas” y no le erró. No pudo salir a trabajar por más de un mes, pero, sin embargo, recalcó que “nunca le faltó nada” ya que también recibió ayuda por parte del Municipio. Nicolas ahora se encuentra vacunado con la primera dosis y se muestra feliz de no haberse contagiado, pero sobre todo en aquella experiencia del 2020 que, para todos los vecinos, no es tan solo un recuerdo, sino una advertencia a la continuidad de los cuidados sanitarios.

El cercamiento del 2020 fue un caso excepcional y muy particular, se creyó que el foco de contagio podría ser incontrolable. Desde ya algunos vecinos sintieron el acompañamiento del Municipio mucho más que otros, pero lo cierto es que en Azul reinan las necesidades de todo tipo hace años y se necesita un Estado mucho más presente, no solo que asista en momentos de urgencia, sino que tome la efectiva decisión política de transformar el barrio en un lugar habitable, mejor, donde Nancy y Andy no tengan que recibir a cientos de chicos con hambre. Donde no haya ningún pibe que tenga que acudir a un comedor, o se le inunde la casa. Donde sus padres puedan tener un trabajo y no tengan que esperar 10 años para obtenerlo. Donde las personas mayores como Esther puedan vivir una vejez tranquila y sin deficiencias o padecer lo que vivió Nicolas para tener su casa. Donde todos tengan un verdadero hogar.

Jul 16, 2021 | Comunidad, Novedades

En la provincia de Buenos Aires, casi 45 mil personas no fueron vacunadas por encontrarse alojadas en cárceles e institutos de detención. Ahora, la justicia ordenó al gobierno bonaerense que brinde las medidas necesarias para vacunar a la totalidad de esas personas.

En la provincia de Buenos Aires, casi 45 mil personas no fueron vacunadas por encontrarse alojadas en cárceles e institutos de detención. Ahora, la justicia ordenó al gobierno bonaerense que brinde las medidas necesarias para vacunar a la totalidad de esas personas.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y dio un plazo de cinco días para que se inicie la gestión.

En el año 2020 en las cárceles bonaerenses murieron 29 personas por covid-19. Y esto ocurrió en un sistema de encierro colapsado, donde 65 establecimientos penitenciarios que tiene la provincia alojan a más de 45 mil personas, en lugares donde el cupo máximo es de 20 mil. La sobrepoblación excede el ciento por ciento lo que hace que el acceso a la vacuna sea de carácter urgente.

La CPM solicitó la medida cautelar porque se reclamó que aquellas personas detenidas en las instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) o en dependencias del Ministerio de Seguridad están siendo discriminadas por el simple hecho de que tienen restringida su libertad. Están apartados del resto de los ciudadanos y se los priva de un derecho esencial como es el acceso a la salud. También se reconoce que hay impedimentos para las personas detenidas a la hora de inscribirse al plan de vacunación, no están las condiciones dadas. Hubo casos en los que se logró gestionar la preinscripción y la asignación del turno, pero la autorización y el traslado hacia la posta de vacunación no fueron aceptados. En ese punto, hubo coincidencia entre la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata y la CPM en que los obstáculos para poder inscribirse que tienen que sortear las personas en instalaciones de encierro son mayores a los que tienen los demás que habitan en la provincia.

El Estado provincial tiene un plazo de cinco días -contados a partir del 12 de julio- para que arbitre medidas que garanticen el acceso a la vacuna contra el covid-19 a las personas detenidas y bajo los grupos de riesgos, “el gobierno tiene hasta el lunes para apelar o presentar el plan de vacunación” aseguró a ANCCOM, Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria.

Con los votos del juez Gustavo Scaparotel y el voto de la jueza Claudia Milanta, la Cámara hizo lugar a la medida cautelar presentada por la CPM. El juez Gustavo De Santis basándose en argumentos estrictamente procesales y sin llegar al asunto en sí, rechazó hacer lugar a la medida. En primera instancia y desatendiendo los derechos que se ven comprometidos, el reclamo también había sido rechazado por el juez de Garantía de La Plata, Nicolás Raele.

A fines de abril la CPM había hecho el reclamo denunciando la falta de medidas sanitarias en el SPB y exigiendo que se lleve a cabo la vacunación en los centros de encierro. Las instalaciones precarias y poco preparadas para los tiempos que corren y el hacinamiento que ha llevado a un colapso del sistema penitenciario, hacen que el riesgo de contagio sea mayor, la vulnerabilidad de las personas detenidas también aumenta en lugares donde ya había que cuidarse de otras enfermedades.

Si se compara el alcance del plan de vacunación provincial con el alcance que tuvo en las instalaciones de encierro, existe una distancia relevante, que también fue advertida por la Cámara de La Plata. El programa de inoculación en la provincia de Buenos Aires está en un punto en el cual las personas que forman parte de los grupos de riesgo tienen la posibilidad de acceder a la vacuna contra el covid-19 sin problemas, entonces que se replique esto en el SPB, es decir, la vacunación a personas bajo la disposición “grupo de riesgo”, no genera modificación, ni altera el plan provincial. “Si no hay respuesta la justicia puede intimar y si el gobierno apela tiene que resolver la Corte, pero esperemos que se cumpla pronto, no sabemos cuánto puede estirarse” explicó Cipriano.

Jul 15, 2021 | Novedades, Trabajo

La actividad del turismo estuvo suspendida desde marzo hasta diciembre del 2020 y, desde su apertura hasta hoy, continuó con restricciones y momentos de confinamiento. Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) comenta que “el sector está muy complicado, el turismo fue de las actividades más castigadas desde el principio de la pandemia. Luego de la apertura en diciembre, vinieron medidas restrictivas que fueron tomadas a último momento, sin ningún tipo de aviso o trabajo en conjunto para minimizar los impactos negativos”.

La actividad del turismo estuvo suspendida desde marzo hasta diciembre del 2020 y, desde su apertura hasta hoy, continuó con restricciones y momentos de confinamiento. Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) comenta que “el sector está muy complicado, el turismo fue de las actividades más castigadas desde el principio de la pandemia. Luego de la apertura en diciembre, vinieron medidas restrictivas que fueron tomadas a último momento, sin ningún tipo de aviso o trabajo en conjunto para minimizar los impactos negativos”.

La información que tiene la CAT es que el sector cuenta con alrededor de 60 mil empresas y genera más de un millón de puestos de trabajo. En pandemia cerraron 11 mil empresas y se perdieron 150 mil puestos de trabajo.

Fabián Tommarello, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (AGUITBA), cuenta que “el sector nunca terminó de reactivarse” y agrega: “En CABA el 98% de los guías no han vuelto a trabajar desde marzo del 2020, es decir, hace 16 meses que la mayoría está sin trabajar”. Además, Tommarello explica que la Ciudad es un destino particular para los guías de turismo: “Buenos Aires no es como en otros lugares del país, donde el turista necesita un guía. La ciudad ofrece muchas opciones al alcance de cualquiera, nosotros vivíamos mayormente del turismo extranjero o educativo”.

La circulación de nuevas variantes del covid-19 hizo que una de las medidas tomadas por el gobierno nacional fuera el cierre de las fronteras para el turismo internacional. “Nosotros estamos trabajando para que la apertura de fronteras sea a mediados de agosto”, subraya Elías.

Otro destino que espera la llegada del turista extranjero es el Parque Nacional Perito Moreno. Catalina Martínez, guardaparque e intendente del Parque, comenta: “En la última temporada tuvimos 270 visitantes, cuando antes estábamos acostumbrados a tener 1200”. El Parque Nacional Perito Moreno se encuentra en la provincia de Santa Cruz, a 220 kilómetros de la ciudad Gobernador Gregores. Martínez explica que es un destino particular para visitar, por su accesibilidad y clima: “Cuando abrimos en diciembre, nos adaptamos a los protocolos dispuestos por la provincia: distanciamiento social, uso de barbijo, ingreso de vehículos de hasta cinco personas, limpieza de baños, etc. Sin embargo, al no poder garantizar la desinfección, lo que todavía no pudimos abrir son los refugios, aquellos lugares donde los turistas podían descansar en un lugar cerrado y caliente, donde a veces podían pasar la noche”. En cuanto a los guías, Martínez comenta que “de los 19 guías habilitados, ninguno ha podido trabajar aún”.

ANCCOM también dialogó con Ángel Palma, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Iguazú (AGUIATY): “Puerto Iguazú vive exclusivamente del turismo, para nosotros significa el 90% de la economía local. Nos vimos en una situación muy particular, de un día para el otro dejamos de trabajar, no estábamos preparados para eso. Tuvimos que ayudar a colegas en lo psicológico; nuestra salud mental se vio perjudicada”. En cuanto a lo económico, Palma cuenta que el Ministerio de Turismo de la Provincia escuchó sus demandas y brindó subsidios y módulos de alimentos. “Fueron algunas asistencias económicas que ayudaron a los colegas” resume Palma.

ANCCOM también dialogó con Ángel Palma, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Iguazú (AGUIATY): “Puerto Iguazú vive exclusivamente del turismo, para nosotros significa el 90% de la economía local. Nos vimos en una situación muy particular, de un día para el otro dejamos de trabajar, no estábamos preparados para eso. Tuvimos que ayudar a colegas en lo psicológico; nuestra salud mental se vio perjudicada”. En cuanto a lo económico, Palma cuenta que el Ministerio de Turismo de la Provincia escuchó sus demandas y brindó subsidios y módulos de alimentos. “Fueron algunas asistencias económicas que ayudaron a los colegas” resume Palma.

En cambio, Tommarello, considera que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no escuchó sus necesidades: “Cuando pedimos ayuda económica nos la negaron, también pedimos la quita de impuestos y tampoco tuvimos respuestas. Desde Nación se nos incluyó en distintos programas, pero no todos los guías pudimos recibir la ayuda. No estamos conformes con las medidas que están tomando”. También hubo entregas de módulos de alimentos, Tommarello relata que al principio los guías no estaban en esa necesidad, pero hoy la situación se complicó más: “Hay muchos guías que la están pasando mal, no pueden pagar el alquiler ni los servicios”.

Ante la difícil situación económica, “muchos guías se tuvieron que reinventar”, comenta Palma y agrega: “Nosotros organizamos cuatro ferias, aparecieron guías que hacían artesanías, repostería, panadería, herrería. Por suerte, las ferias al aire libre tuvieron circulación constante y con los protocolos funcionaron muy bien”. Por su parte, Tommarello explica que los guías de CABA tuvieron que vivir de ahorros, y muchos intentaron trabajar en otros rubros: “Lo que pasa es que los guías sabemos de historia, arte, geografía, idiomas, pero muchos no sabemos de sistemas informáticos como para insertarnos en una oficina”.

La esperanza en la campaña de vacunación

Desde hace varios meses la campaña de vacunación en todo el país avanza a buen ritmo. “Nosotros, al tener a la mayoría del sector vacunado, podemos decir que estamos viendo una pequeña lucecita en el fondo del túnel”, confiesa Palma. Elías adhiere y agrega: “Depende todo de la vacunación, si logramos vacunar a todos los argentinos, la recuperación del sector va a ser mucho más rápida”.

En Puerto Iguazú, hubo una lucha desde la Asociación de Guías de Turismo para vacunar al sector. “Nosotros tuvimos una iniciativa de pedir que vacunen al sector turístico, pero no sólo guías, sino también hoteleros, gastronómicos, transportistas, y se está cumpliendo, por supuesto que sin afectar al ritmo de vacunación de la provincia”, explica Palma. Además, lo que apuntan es que Puerto Iguazú sea considerado un destino seguro: “Sabemos que no es el fin de la pandemia, pero según los especialistas, con la mayoría de la población vacunada, el riesgo de contagiar al turista es bajo”, resumen desde AGUIATY.

Expectativas para las vacaciones de invierno

Tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, las vacaciones de invierno están programadas entre el 19 y el 31 de julio. “A esta altura, el año pasado estuvimos prohibidos, con lo cual, cualquier movimiento en este momento va a ser mucho mejor que lo que tuvimos el invierno pasado. Igualmente, creemos que no va a superar el 40% de la ocupación en relación a años anteriores”, sintetizan desde la CAT.

Durante la temporada de verano, Puerto Iguazú abrió sus puertas y aunque hubo un 10% de movimiento en relación a años anteriores, pudieron comenzar a trabajar: “Antes de la pandemia teníamos alrededor de 6 mil visitantes por día, el verano pasado tuvimos un promedio de 1800 visitantes por día, y trabajamos más los fines de semana de carnaval y semana santa, donde llegamos a 3 mil visitantes”, comenta Palma, y confiesa que las vacaciones de invierno va a ser un buen momento para comenzar a reactivar al sector: “Ya tenemos entradas compradas para la temporada de invierno, creemos que vamos a trabajar bien”.

Sin embargo, en CABA no tienen las mismas expectativas: “No tenemos ningún tipo de esperanza en las vacaciones de invierno. Cada vez hay más restricciones entre vuelos internos, cumplimiento de cuarentena y demás medidas”, se queja Tommarello. Además, explica que la mayoría de los guías de la Ciudad de Buenos Aires son contratados por agencias de viajes y no hay ninguna que los haya llamado para las vacaciones: “Tenemos esperanzas para los últimos meses del año, pero todo cambia cada día” resumen desde AGUITBA.

Sin embargo, en CABA no tienen las mismas expectativas: “No tenemos ningún tipo de esperanza en las vacaciones de invierno. Cada vez hay más restricciones entre vuelos internos, cumplimiento de cuarentena y demás medidas”, se queja Tommarello. Además, explica que la mayoría de los guías de la Ciudad de Buenos Aires son contratados por agencias de viajes y no hay ninguna que los haya llamado para las vacaciones: “Tenemos esperanzas para los últimos meses del año, pero todo cambia cada día” resumen desde AGUITBA.

El Parque Nacional Perito Moreno abre sus puertas desde octubre hasta mayo, es decir que, durante las vacaciones de invierno, está cerrado. “Pretendemos para la próxima temporada –2021/2022- tener el parque totalmente abierto, incluido los refugios”, comenta Martínez, pero a la vez, coincide con Tommarello en que “ante la situación de emergencia sanitaria, todo puede cambiar”.

“Nosotros creemos que hay una cantidad de gente que pudo mantener sus empleos e incluso, se vieron beneficiados y pudieron ahorrar, entonces muchos van a querer invertir en viajes”, consideran desde la AGUITBA y esperan: “Ojalá sea así, por todos, por los que necesitamos trabajo y por la gente que tiene ganas de viajar”.

“Contamos con medidas excelentes para convivir con el covid-19”, subraya Elías y piensa que una parte importante es la “responsabilidad individual y social. Podes tener los mejores protocolos, pero si la persona no quiere cuidarse y no respetarlos, no hay mucho que podamos hacer, depende de cada uno”.

Jul 14, 2021 | Novedades, Trabajo

El lunes 12 y martes 13 de julio se realizó un paro general de hospitales públicos junto con movilizaciones frente a la Jefatura de Gobierno porteña integradas por médicos residentes, concurrentes, y enfermeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas jornadas fueron una continuación de las medidas de fuerza que este sector viene llevando a cabo desde principio de mes: el 1 de julio comenzó con jornadas de lucha en la Provincia de Buenos Aires, el 7 y 8 la lucha fue nacional, extendiéndose a 20 provincias. El 9 de julio, 3.000 trabajadores de la salud protestaron en Mendoza.

Las negociaciones paritarias del Estado con el gremio de sanidad del ámbito público son las de mayor conflictividad. María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa -el sindicato que agrupa gremios de la salud de distintas provincias y demás jurisdicciones-, en diálogo con ANCCOM expresó: “Con la excusa de la pandemia se han avasallado más derechos de los trabajadores de la salud y, a la vez, se ha puesto de manifiesto la urgencia de mejoras en el sector. Muchos aplausos y loas para el personal de salud, pero la cruel realidad es que no hay ningún tipo de reconocimiento para quienes cuidamos. No hubo mejoras en las condiciones de trabajo, ni tampoco en nuestros salarios; ni siquiera hay perspectivas de cambio por parte de los gobiernos, tanto de Nación como los provinciales y los municipales”.

El principal reclamo de los trabajadores de la sanidad es la reapertura de las paritarias y un aumento en sus salarios. La proyección inflacionaria oficial anunciada por el ministro de Economía Martin Guzmán a comienzos del año fue del 29%, pero ya en los primeros cinco meses se acumuló un aumento del 21,5% según el INDEC. Este mes, los gremios de todos los sectores de la economía han buscado adelantar las negociaciones con un piso de aumento de alrededor del 45% pero no todos lo han conseguido. Mientras que el gremio de camioneros, el de los bancarios y el de los trabajadores del Congreso firmaron paritarias del 45% en cuotas para fin de año, los trabajadores de la sanidad apenas percibieron un aumento del 30%. Jorge Yabkowski, el secretario general de Fesprosa, indicó que buena parte de las paritarias en todo el país cerró con una pauta a diciembre de entre 29 y 35% en promedio, en función de las expectativas que había a principios de año. “Si no hay renegociación habremos perdido un 20% del salario real en comparación a cuando inició la pandemia”, sostuvo cuando fue consultado por ANCCOM. En lo que refiere a la Ciudad de Buenos Aires, desde la última paritaria se acordó un aumento en cuotas del 5% y del 10% hasta llegar al 30% para fines de año. Hector Ortiz, el secretario general de ATE en el Hospital Durand, explicó: “Nos pagaron el 10% en mayo y con eso tenemos que llegar hasta octubre. Después hay que esperar hasta casi fin de año para otro aumento. No alcanza. Los precios se están comiendo los salarios. Hoy mismo ¿cómo hace un empleado con $40.000 para vivir?”.

“El piso de derechos no está y hay una anarquía de regímenes de trabajo y de remuneraciones en nuestro país muy grande. Las paritarias que rondan el 45% de aumento se dan en el ámbito privado, que por un lado, no está alcanzado por el ajuste, y por otro lado, es un convenio colectivo unificado. En cambio, las paritarias en la salud pública se dan de manera fragmentada: hay 24 negociaciones provinciales, y a la vez, se negocia en los municipios que tienen salud a cargo, como en Buenos Aires que hay 130 paritarias independientes. Es por ello que también pedimos que haya una paritaria nacional de salud para el medio millón de trabajadores que somos. El reclamo es que los gremios nacionales puedan discutir con el Ministerio de Salud y las provincias, dentro de un mismo régimen de trabajo”, cuenta Yabkowski.

A los trabajadores de la salud porteños que se toman los cinco días de licencia extra por su labor intensiva en la pandemia, no les permiten cobrar el bono salarial otorgado por Nación.

El sector público es el que tiene menor piso salarial en una economía nacional acotada por el endeudamiento externo y las políticas de reducción del déficit fiscal. Al subsector sanitario se le añade como desventaja el hecho de que las paritarias tengan lugar en cada jurisdicción de forma independiente. Esto conlleva a un panorama diversificado con regiones con menor capacidad de negociación con el gobierno, debido al número de afiliados, siendo en algunas regiones menos flexible que otras. Boriotti sostuvo: “El objetivo es que haya condiciones contractuales similares en todo el país”.

A pesar del trabajo sin respiro que tuvo buena parte del personal de salud en el sector público durante una pandemia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (G.C.B.A.) ofrece sólo cinco días de vacaciones. Sin embargo, también por directivas del mismo G.C.B.A. el goce de esta pausa exime a los trabajadores de la sanidad de cobrar el bono de $6.500 otorgado por el Gobierno de la Nación por cumplimiento efectivo. “En los hospitales te dicen que si te tomas esos días no te pagan el bono que da el Gobierno nacional. Con la necesidad de un buen sueldo que tenemos, no nos podemos dar el lujo de perder ese extra, entonces, el descanso no está”, comentó Hector Ortiz.

Otro punto de reclamo es la Resolución N°4 promulgada por el Gobierno de la Nación. “Se obliga a volver a trabajar a aquellos que ya están vacunados, por más que padezcan ciertas enfermedades preexistentes, como diabetes, asma u obesidad mórbida. Esto constituye un incumplimiento de la Ley Silvio porque se ejerce violencia sobre los trabajadores de la salud con comorbilidades al exponerlos a una alta carga viral. No es lo mismo atender en un hospital que ser bancario. Es un acto criminal que las patologías que llevaron a la muerte a 600 trabajadores de la salud no sean consideradas válidas para continuar de licencia”, dijo la presidenta de Fesprosa.

Según Ortiz, miembro de ATE Capital, los trabajadores de la sanidad buscan unificar las medidas de lucha y ampliar la convocatoria para la semana que viene. A su vez, Fesprosa reclama por una paritaria unificada y justa para todas las jurisdicciones. Yabkowski, secretario general, aseguró: “Hay conflictos todos los días. El miércoles 14 de julio vamos a estar en La Matanza y vamos a salir con los municipales a exigir paritarias ahí. Planteamos el apoyo a cada una de las jurisdicciones y a su vez pedimos por la paritaria nacional.”

Jul 7, 2021 | Comunidad, Novedades

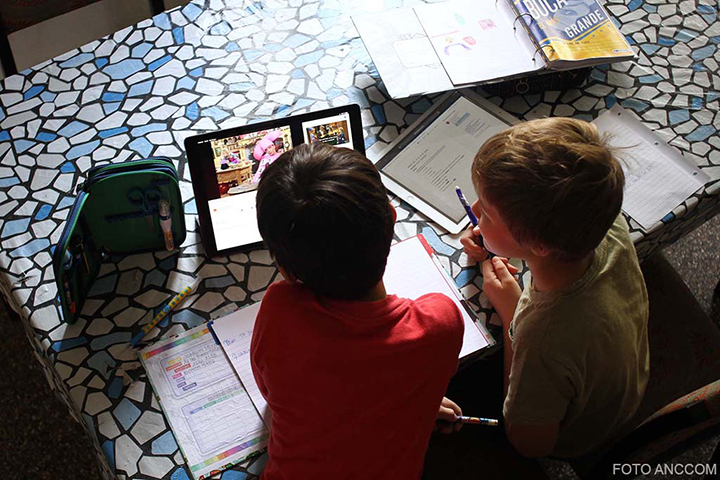

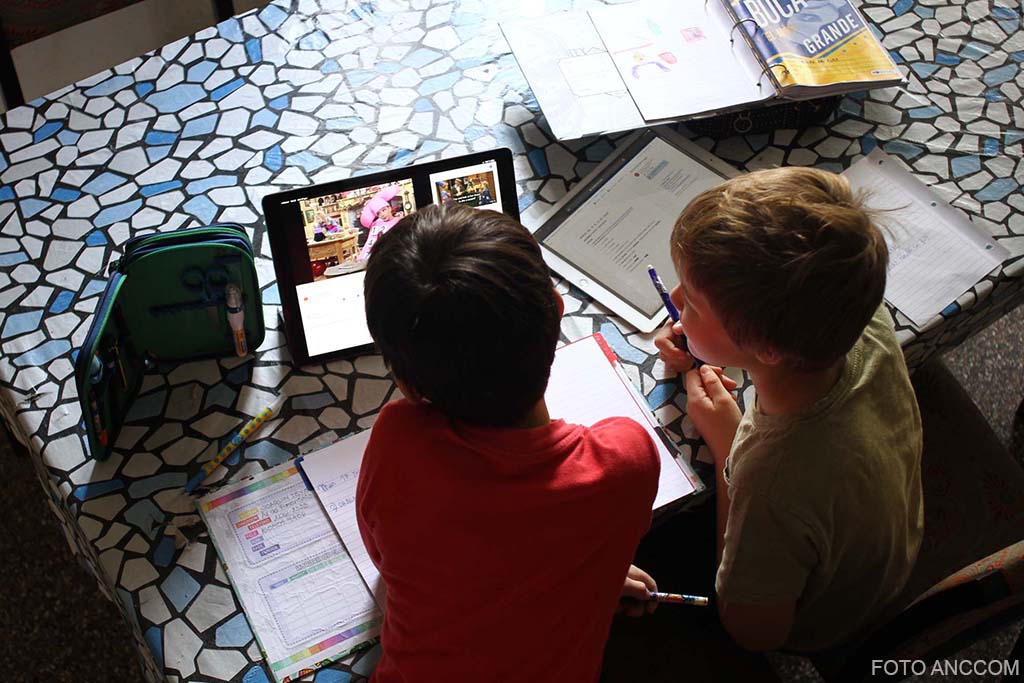

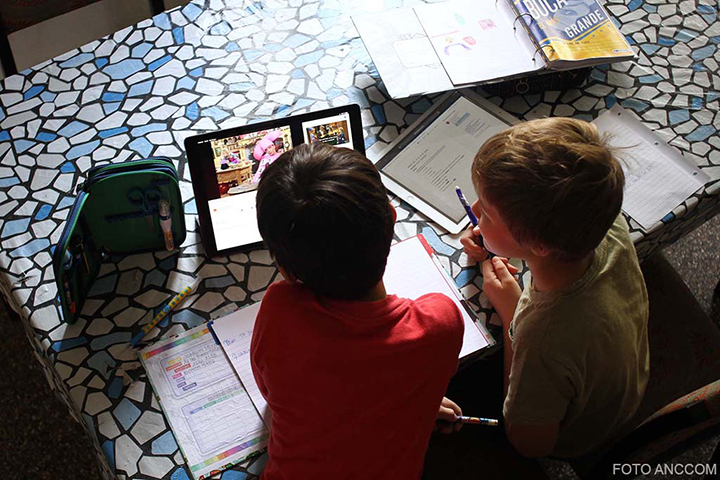

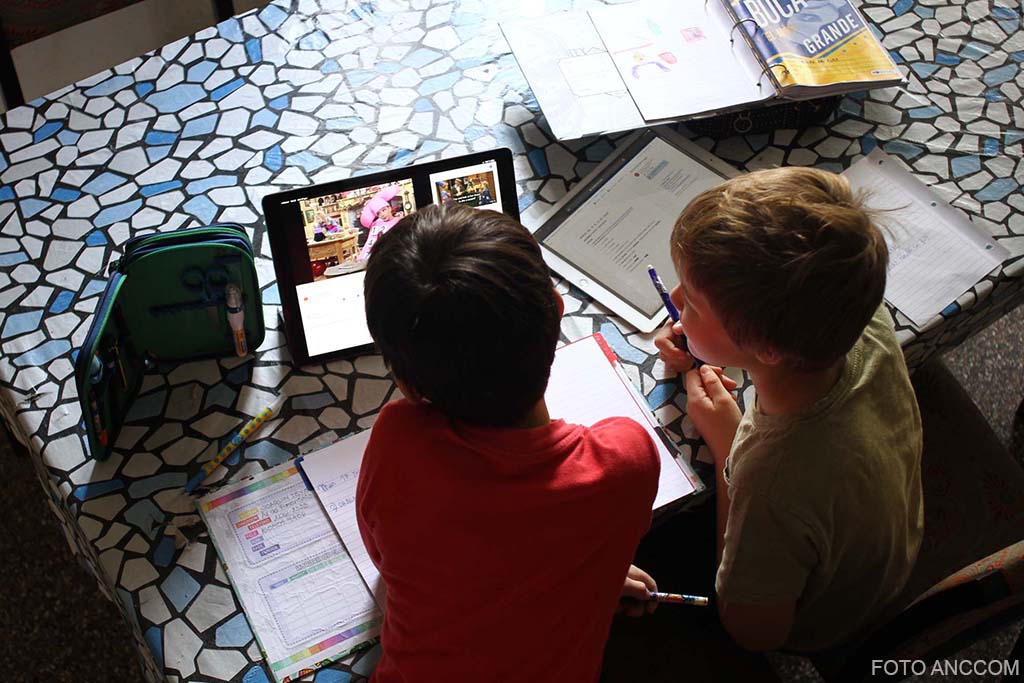

La pandemia condujo a un pasaje obligado, rotundo e inesperado hacia una educación virtual que transformó las formas de enseñanza y aprendizaje. En este contexto no solo se vio implicada toda la comunidad escolar sino las vidas de sus familias, los hábitos, las rutinas, las formas de relacionarse. En la eventualidad que nos acontece, la educación fue una de las cuestiones que primero generó incertidumbre, y entre las experiencias que ha dejado podemos dar cuenta de escenarios variados y disímiles.

La pandemia condujo a un pasaje obligado, rotundo e inesperado hacia una educación virtual que transformó las formas de enseñanza y aprendizaje. En este contexto no solo se vio implicada toda la comunidad escolar sino las vidas de sus familias, los hábitos, las rutinas, las formas de relacionarse. En la eventualidad que nos acontece, la educación fue una de las cuestiones que primero generó incertidumbre, y entre las experiencias que ha dejado podemos dar cuenta de escenarios variados y disímiles.

Alejandra Otero es profesora de inglés en tres escuelas públicas de la localidad de San Martín. En su experiencia con la educación virtual, señala que ha sido dificultosa ya que se trabaja mucho individualmente: “Hago videollamada con quién pueda y quiera, también mando audios a cada chico para responder sus dudas particulares, trabajo mucho con Whatsapp”. Alejandra cuenta que, si algún alumno no responde, se comunica con él para mantener el contacto, y comenta que la situación que atraviesan chicos y chicas en este contexto es multifacética: “Cada hogar y familia es diferente, hay que entender bien lo que le pasa a cada uno, por eso es necesario un seguimiento individual y acompañamiento”.

La integración de tecnologías que implicó la pandemia propuso desafíos para muchos docentes. “Hay herramientas digitales que no sabía usar y las tuve que aprender, sigo intentando incorporar cosas porque si no quedas relegada”, expresa Otero, que señala que no se trata solo de aprender a usar tecnología sino aprender a hacer actividades virtuales: “Tenés que cambiar tu cabeza de docente, que planeaba de determinada manera en lo presencial, para pasar a pensar actividades nuevas y trabajar con las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)”.

Carolina Defiore, licenciada y profesora de Ciencias de la Educación que da clases en dos colegios de CABA, advierte que su caso es diferente, tiene contacto con todos sus alumnos y percibe que los niños y adolescentes son flexibles y se adaptan fácilmente a toda situación, con lo cual, siempre los encontró entusiasmados. “La mayor dificultad está en la falta de contacto con sus compañeros y en la organización de las tareas y horarios cuando no asisten a la escuela”, expresa. “El colegio como espacio físico organiza y marca las rutinas tan necesarias para ellos”.

Carolina Defiore, licenciada y profesora de Ciencias de la Educación que da clases en dos colegios de CABA, advierte que su caso es diferente, tiene contacto con todos sus alumnos y percibe que los niños y adolescentes son flexibles y se adaptan fácilmente a toda situación, con lo cual, siempre los encontró entusiasmados. “La mayor dificultad está en la falta de contacto con sus compañeros y en la organización de las tareas y horarios cuando no asisten a la escuela”, expresa. “El colegio como espacio físico organiza y marca las rutinas tan necesarias para ellos”.

En relación a los cambios que se han generado con el advenimiento de la educación virtual, afirma: “Elijo verlo como una oportunidad llena de grandes desafíos para repensar las prácticas pedagógicas docentes, qué escuela queremos y qué rol cumple la tecnología para formar ciudadanos para el siglo XXI”. Sin embargo, observa que quedó evidenciada la falta de infraestructura para llevar adelante propuestas significativas, ya que el propio Estado no ha podido dar soluciones duraderas y efectivas.

El Estado y las TIC

Uno de los actores más activos desde el Estado en la búsqueda de integración de las tecnologías de información y comunicación ha sido Educar. Se trata de un programa nacional que funciona desde el año 2000 y que ha ido recorriendo las transformaciones del mundo digital. Actualmente se dedica a la producción de contenidos multimediales, acompañamiento a docentes, herramientas digitales para las infancias y para el mundo educativo.

Cecilia Sagol, gerenta de investigaciones de Educar, explica que el portal web del programa cuenta con “más de 50 mil recursos educativos para usar en el aula, cursos para docentes y propuestas para los estudiantes”. Han trabajado con el plan Conectar Igualdad y se encuentran vinculados a los canales educativos del Ministerio de Educación, Canal Encuentro, Paka- Paka y Deportv.

La gerenta de investigaciones explica que, desde Educar, el año pasado se lanzó “Juana Manso”: un programa federal que se codiseña con las provincias y que consta, por un lado, en brindar equipamiento y conectividad, y por otro es una plataforma que tiene aulas virtuales y un repositorio de contenidos. “La plataforma surgió muy tarde, en agosto, con lo cual tuvo un uso más bien experimental”, argumenta Sagol e indica que este año entre los niveles Inicial, Primario, Secundario y formación docente ya hay 300 mil usuarios: “Es un número grande, pero hay 11 millones de alumnos en argentina aproximadamente, todavía falta muchísimo por incorporar”.

La gerenta de investigaciones explica que, desde Educar, el año pasado se lanzó “Juana Manso”: un programa federal que se codiseña con las provincias y que consta, por un lado, en brindar equipamiento y conectividad, y por otro es una plataforma que tiene aulas virtuales y un repositorio de contenidos. “La plataforma surgió muy tarde, en agosto, con lo cual tuvo un uso más bien experimental”, argumenta Sagol e indica que este año entre los niveles Inicial, Primario, Secundario y formación docente ya hay 300 mil usuarios: “Es un número grande, pero hay 11 millones de alumnos en argentina aproximadamente, todavía falta muchísimo por incorporar”.

En la presencialidad la idea es que Juana Manso sea un espacio de proyectos, de aula expandida y complementaria. “Ningún organismo internacional recomienda que la educación inicial, primaria y secundaria se haga a distancia, esta fue una situación dada por una emergencia”, indica Sagol. En este sentido, se refirió a la forma de abordar la educación virtual en 2020: “Se intentó reproducir la presencialidad y no funcionó porque la tecnología no sirve para dar clases en forma tan expositiva, hay una serie de cosas que quedan afuera como el cuerpo y lo paralingüístico”.

“Se puede dar un pasito más -dice Sagol-, y preguntarse si esas clases expositivas que los docentes venimos dando no están también en crisis desde hace tiempo, más allá de la pandemia”. Con lo que sugiere que se debería ir por una educación donde el estudiante tuviera un rol mucho más activo.

Nuevas preguntas

Algo de todo esto puede resonar como un eco cuando nos detenemos a pensar en la educación, y sobrevienen no pocos interrogantes: ¿Qué pasa con los cambios que han trascendido en la educación estos últimos tiempos? ¿Han acaecido con la emergencia de la pandemia o vienen de larga data? ¿Qué podemos rescatar? ¿Cómo podemos repensar estos espacios, vínculos y la institución misma de cara a un futuro pospandemia, con un modelo educativo con tecnología integrada?

Si bien las clases presenciales para los niveles Inicial, Primario y Secundario han retornado luego de múltiples vaivenes, el fenómeno de la virtualidad, que ha llegado a nuestra cotidianeidad y que es parte de una onda expansiva que abarca casi todos los espacios de la vida, invita a pensar: ¿En qué pensamos cuando hablamos de educación virtual?

Si bien las clases presenciales para los niveles Inicial, Primario y Secundario han retornado luego de múltiples vaivenes, el fenómeno de la virtualidad, que ha llegado a nuestra cotidianeidad y que es parte de una onda expansiva que abarca casi todos los espacios de la vida, invita a pensar: ¿En qué pensamos cuando hablamos de educación virtual?

Silvia Simonetti, profesora de Filosofía y Pedagogía en instituciones de formación docente y nivel medio expresa que la educación virtual no nace con la pandemia, sino que es una tendencia que ya se venía instalando, que tiene que ver con cambios sociales profundos, no solamente a nivel educativo, y que con la situación de emergencia sanitaria se vieron acelerados. “Me parece que uno de los cambios tiene que ver con la fragmentación de lo atencional, las tecnologías no solamente tienen que ser pensadas en términos instrumentales y su uso produce una afección sobre la sensibilidad, que tiene impacto en las subjetividades”.

Simonetti, que también coordina talleres y encuentros filosóficos que promueven educación no formal y que intenta pensar los vínculos educativos no jerarquizados y no alienantes, señala que existe una modalidad atencional más a corto plazo, no solamente en las infancias sino de manera generalizada. Una atención que es rotativa y que se ve dividida en distintos escenarios: “Creo que aparece en el ámbito educativo una necesidad de atender esas circunstancias”, expresa.

A su vez, Simonetti marca una relación de tensión entre lo atencional y un cambio en la manera en que se percibe el tiempo y el espacio y que, de nuevo, se ve agudizado por el contexto de pandemia. Por un lado, advierte una superposición de ambientes donde se funden el espacio educativo, doméstico y laboral, y por otro, observa un cambio en la temporalidad: “Sobre todo en las infancias que consumen mucho más contenido audiovisual, videojuegos, que tienen una velocidad que no es la del tiempo escolar que requiere una demora, un tiempo de escucha y de comprensión”. En este sentido, da cuenta de la dicotomía entre atender esa velocidad o seguir insistiendo sobre la necesidad de otra temporalidad, que implica la reflexión, y delibera: “Quizás la pregunta que tenemos que hacernos los docentes es: ¿Cómo construir andamiajes entre esas velocidades?”.

Por su parte, Sagol, sugiere una aproximación que, en principio, marca la diferencia entre educación virtual y educación a distancia, donde la primera es un intento de mímesis de la presencialidad y la segunda, una forma de enseñanza que se atiene sobre todo a la asincronía. Argumenta que lo que la tecnología viene a aportar en la planificación educativa es “jugar con la ubicuidad, dejar materiales, abrir espacios donde se comenten esos materiales, en cualquier tiempo y lugar”. Un tipo de educación que se vincula a lo que llaman “asincronía creativa” y que propone también que los encuentros sincrónicos sean esporádicos, cortos y que, sobre todo, inviten al debate y al juego.

De cara a un futuro cercano

De cara a un futuro cercano

Todas estas cuestiones desembocan inevitablemente en analizar qué es lo que vendrá. Simonetti invita a pensar la escuela como una institución del cuidado: “La escuela tiene una tarea de brindar un espacio común, una experiencia común, y una experiencia mediada por el cuidado y por la posibilidad de hacernos preguntas que no siempre están a la mano”. En este sentido, si bien la integración tecnológica ha quedado instaurada, se preocupa por la idea de que la tecnología o el acceso infinito a la información parece ser lo que resuelve todo hoy.

Simonetti señala que el acceso se encuentra en realidad vedado dado que las plataformas que se utilizan son privadas: “El mercado está interesado en que circulemos ahí todo el tiempo, generando metadatos, es un modelo de negocios muy próspero”. Con lo cual, considera que hay que pensar desde la escuela formas de escapar de los automatismos, sabiendo que los intereses del mercado no son inocentes, y “que no da lo mismo que la mediación la haga el mercado a que la haga la escuela”. En cuanto a la funcionalidad de esta institución de cuidado, concluye: “Mucho más allá de la cuestión de si se integra o no la tecnología necesitamos pensar qué estamos haciendo cuando integramos la tecnología. Creo que es una pregunta que tiene que instalar la escuela”.