Jul 8, 2020 | Novedades, Trabajo

Según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Lanús y el Centro de Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet, 5 de cada 10 trabajadoras domésticas vio empeorada su situación laboral a partir del aislamiento por la pandemia covid-19 en Argentina.

Desde que el Gobierno nacional dispuso de una cuarentena obligatoria a partir del 20 de marzo para evitar la propagación de la enfermedad, se afectaron por completo muchos sectores de la sociedad. Uno de ellos y uno de los más vulnerados fueron las trabajadoras de casas particulares, que se vieron imposibilitadas para trabajar.

El Programa Salud, Subjetividad y Trabajo de la UNLa junto al Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet, realizaron un relevamiento encuestando a 635 personas vía redes sociales y WhatsApp entre el 13 de abril y el 10 de mayo, donde notaron que más de la mitad, vieron empeorada su situación. “Decidimos realizar esta investigación para generar un informe y que pueda llegar tanto para que los usen las trabajadoras para reclamar y también por el otro lado que llegue a quienes toman las decisiones políticas”, explica Verónica Casas, antropóloga de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quien participó en la coordinación del trabajo.

A causa del contexto actual, sólo cuatro de las cinco categorías de empleadas de casas particulares están exceptuadas de concurrir al trabajo. Solamente tienen permitido realizarlo aquellas que estén cumpliendo tareas de cuidado y asistencia de personas, pero en algunos casos, los empleadores se aprovechan de esa situación, como le sucede a Laura Herrera, quien comenta: “Entro a la Ciudad con el permiso de cuidado de personas mayores, no es legal. Pero cualquier cosa que me pase yo ya tengo el permiso. Hay compañeras que entran de forma clandestina, que es peor.”

“Es una estrategia de parte de los empleadores bastante preocupante – exclama Casas – porque después hay que ver si esas personas, efectivamente le cambiaron la categoría y le están haciendo los aportes porque después no las cubre la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) por ejemplo, entre otras cosas. Y es una persona que se está exponiendo a sus familias, mayormente las trabajadoras domésticas tienen hijos y son jefas de hogar, así que es una situación bastante crítica. Lo del cambio de categoría debería ser una de las primeras medidas que se tome para que el Estado pueda controlarlo”.

El 25 por ciento de las mujeres que respondieron la encuesta, trabajan en negro.

Según lo establecido por el Estado, las trabajadoras domésticas deberían cobrar su salario a pesar de no estar concurriendo a trabajar, incluso no estando registradas. “Por el tema de la pandemia no trabajo, pero me abonan igual el sueldo. Hasta que no se levante la cuarentena no vuelvo, pero igual tengo comunicación constantemente con mis jefes” expresa Blanca Rodríguez, de Moreno, empleada doméstica desde hace más de diez años en Recoleta. “La rutina igual se extraña, uno está acostumbrado a tener un ritmo de vida de mucho tiempo y este receso complica. En lo económico, afecta bastante porque se gasta más plata al estar en casa todo el día”, exclama. El mismo caso sucede con Sandra Méndez, de la localidad de Merlo: “Con respecto a mi patrona, estoy dentro de todo bien, me está pagando porque yo estoy en blanco hace siete años. Mis patrones son de alto riesgo y se cuidan mucho, por eso no puedo ir. Hasta que no pase la pandemia no me van a llamar”.

Pero, ¿qué pasa con todos los casos que no son como el de Blanca, Laura o Sandra? Algunos empleadores no están cumpliendo con lo pautado y en muchos de esos casos, las trabajadoras no poseen otro ingreso extra. El 25% de las mujeres que respondieron la encuesta, trabaja de manera informal o más conocido como “trabajo en negro”. Así, es el caso de Karina Méndez, de 44 años, quien trabaja hace seis años junto a una familia en San Miguel: “A mí no me pagan porque estoy en negro. Iba una vez a la semana, o dos veces, y yo tenía mi plata, mis cosas, no era mucho, pero iba guardando, gastaba o guardaba, pero ahora no”.

Quienes más padecen esta situación son las empleadas no registradas. “En el trabajo a donde yo voy hace doce años estoy en negro, ella me estuvo pagando y me mandaba mensajes, ahora no me mando más mensajes, nada. A partir de junio se han olvidado que existo. Pensé que me iba a pagar el sueldo, pero hasta ahora nada”, señala Mirtha González, trabajadora doméstica de la localidad de Merlo. “La verdad que ya me estoy poniendo re mal porque no puedo pagar lo que debo. Juan, mi hijo mayor, me da para comprar la comida, remedios y los pañales”, agrega.

Los resultados del estudio demostraron que solamente el 55,7% de las trabajadoras cobró los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el Gobierno Nacional, el 15% no sabe como tramitarlo y después está el resto que no están recibiendo ninguna ayuda. Casi la mitad de las trabajadoras no poseen otro ingreso extra.

“Ni siquiera cobré el bono –dice Mirtha Martínez- porque estamos vinculados con mi marido a la pensión no contributiva, por discapacidad, de mi hijo Matías. No nos salió negativo la IFE, y cuando mi hija entró a averiguar en el Anses nos sale vinculado con eso, así que estamos sin nada y es un re bajón”.

«En la práctica los empleadores no están cumpliendo la ley y no registran a las trabajadoras», dice Casas.

Este sector siempre padeció una gran vulnerabilidad y se vio profundamente agravado en este contexto de pandemia. Casas sostiene: “Las situaciones que cuentan las trabajadoras y que se ve por todos lados ahora en la cuarentena en realidad son situaciones que vienen de antes, hay una desigualdad estructural del sector que tiene que ver con desigualdad de género, de clase, étnicas y hacen que, un montón de prácticas que antes también se hacían, ahora se empiecen a ver más por esta crisis que estamos viviendo”. Además afirma: “Si bien en Argentina tenemos una ley que iguala derechos a esas trabajadoras, hoy en la práctica los empleadores no están cumpliendo y no las están registrando”.

La pandemia vino a agudizar esas desigualdades estructurales que padecía el sector de las trabajadoras domésticas, compuesto mayormente por mujeres que vienen peleando por el acceso a sus derechos. Es el momento de potenciar la voz de esas trabajadoras que vienen reclamando históricamente, visibilizarlas y darles una solución.

Jul 2, 2020 | Comunidad, Novedades

La llegada del Covid-19 forzó al sistema educativo a implementar herramientas tecnológicas para mantener el vínculo con los estudiantes. En la joven Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), fundada en 2015, esto no resultó algo nuevo. ANCCOM dialogó con la Directora General de Gestión Académica de la institución, Melina Fernández, y la ingeniera informática y docente, Romina Robles, de la Escuela N.º 10 de Hurlingham.

Desde sus inicios, la UNAHUR trabajó en la articulación con escuelas secundarias del distrito. Varias se sumaron a la propuesta de UNAHUR. Entre los proyectos comprendidos por la propuesta se cuenta “Un campus para mi escuela” cuyo primer objetivo es enriquecer y expandir los tiempos y espacios de la clase. Pero la pandemia cambió todo, especialmente el ritmo con el que había que llevar el proyecto adelante.

“La Universidad se encargó de gestionar los espacios como la creación de aulas y usuarios. Además acompañó con jornadas de formación, donde se trabajaba sobre el aula del docente conociendo los recursos del campus. La pandemia intensificó este proceso con las escuelas que ya veníamos trabajando, y se extendió a otras escuelas del distrito”, explica Melina Fernandez.

La Universidad trabaja con la plataforma educativa Moodle. El sistema está alojado en servidores propios, lo que garantiza un control sobre la herramienta y que los datos de los estudiantes solo se usen con fines educativos y de seguimiento. Además, por ser de software libre, Moodle permite a la universidad modificar directamente la plataforma de acuerdo a las necesidades particulares de sus estudiantes.

Las aulas virtuales pasaron de ser un apoyo a la presencialidad a transformarse en el espacio principal de clase durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Así se transformaron en un entorno que posibilita la continuidad pedagógica. En este nuevo contexto comenzaron a surgir nuevas problemáticas, sobre todo, la conectividad. “Algunos chicos no solo no tiene dispositivos sino que tampoco tienen internet. Este es un problema del sistema educativo en general que está pasando en todos los niveles”, afirma Melina. Como consecuencia de esta problemática que afecta a todo el país, el Consejo Universitario con el ENACOM y la Secretaría de Políticas Universitarias, solicitaron y obtuvieron de las empresas prestadoras, el acceso a las plataformas educativas de manera libre y gratuita.

Frente a la urgencia y la necesidad de garantizar la continuidad pedagógica, se firmó un convenio entre la Provincia de Buenos Aires, la Secretaria de Políticas Universitarias, la Universidad y el Municipio para expandir el programa aula abierta a las escuelas de nivel Primario e Inicial. El objetivo es que todas las escuelas de Hurlingham cuenten con un entorno más rico de trabajo para docentes y alumnos. “Para facilitar la tarea, se armaron aulas base configuradas, con varias herramientas que permiten al docente apropiarse de ese espacio. Esto es acompañado por jornadas de formación docentes y de equipos directivos”, explica la educadora. “Para esto el rol docente es central e imprescindible. Necesitamos docentes creativos, acompañando y aprendiendo. Acá hay un modo de enseñanza y de pensar la educación de manera complementaria”

El entorno virtual es un espacio que articula la comunicación con los alumnos, las actividades y los contenidos. Tiene, por ejemplo, un correo integrado a la plataforma y un sistema de videoconferencia, también de software libre, llamado BigBlueButton que los informáticos sumaron a las herramientas del campus. De esa manera se reemplazan otras plataformas privativas de teleconferencia poco seguras y que consumen datos por alojarse en dominios externos a los edu.ar.

“Son momentos de mucha incertidumbre. Todos los profesores llegaron de distintas maneras; algunos ya tenían herramientas porque tenían conocimientos previos; para otros es la primera vez. Este es un contexto sumamente difícil para todos, pero al mismo tiempo, la comunidad educativa de Hurlingham está comprometida en garantizar el derecho a la educación. Hoy la educación tiene esta forma. No la elegimos pero es la forma que tenemos de seguir enseñando y en el medio vamos haciendo nuevos aprendizajes”, explica Fernández.

Romina Robles es encargada de medios de apoyo técnicos y pedagógicos, ingeniera en informática y además, docente referente en la escuela secundaria Nº 10 de Hurlingham desde 2013. Hace un año, la escuela donde trabaja se sumó a Aula abierta, principalmente para los alumnos de zonas desprotegidas que por alguna particularidad no pudiesen asistir a clases regularmente. Romina explica: “En la escuela implementamos el campus para muchos casos. Nosotros trabajamos con una comunidad vulnerable, donde hay problemas de adicción, embarazos adolescentes o estudiantes con algún tratamiento médico especial que les impide asistir al colegio regularmente”.

Además de ser docente de informática, Robles se encarga de brindar soporte a los alumnos y profesores en lo referido a las nuevas tecnologías y herramientas digitales. Por el contexto en el que nos encontramos, este rol se vio muy afectado, describe Romina: “Tengo una sobrecarga de trabajo importante no tanto de los alumnos sino de los profesores porque hay una resistencia muy grande al cambio y sobre todo al uso de herramientas tecnológicas”.

Si bien este proyecto era optativo para los docentes de la escuela Nº 10, a principio de año se anunció la implementación obligatoria como herramienta complementaria: “En febrero se decidió con las autoridades extenderlo para todo el colegio; meses después nos agarró la pandemia y muchos de los que se resistieron tuvieron que meterse a la fuerza. Los recursos que tenemos en la educación pública pero sobre todo en esta comunidad vulnerable son escasos. Es importante que los chicos puedan tener acceso a las plataformas educativas gratis como cualquier estudiante”.

Esto implicó además capacitar en tiempo récord a los docentes y alumnos. La ingeniera agrega: “Yo daba capacitaciones tanto para docentes como alumnos del uso de herramientas digitales. Esto estaba planificado para todo el año pero tuvo que hacerse de manera intensiva en el mes de marzo con video tutoriales. A su vez, están quienes deciden no participar de algunas de las herramientas que parece tener el campus. No sirve subir una actividad para los chicos y no explicarles nada. La guía de preguntas no es del todo útil. La idea también era poder hacer una presentación para que los alumnos conocieran al docente”, detalla la referente.

En relación al problema principal que es la conectividad, se empezó a pensar alternativas desde la misma institución. “Muchos no tienen conexión a internet ni un celular con datos. Fue difícil, pero cuando se liberaron los datos para la plataforma, empezó a haber más participación”, comenta la docente.

Algunas de las alternativas que organizaron fue la entrega de computadoras que pertenecen a la sala de informática: “Las prestamos como se hace con los libros. Supimos de alumnos que tenían conectividad pero no tenían dispositivos y les prestamos equipos. También sabemos que muchos alumnos no tenían dispositivos ni conectividad. Lo que estamos haciendo es bajarle todo lo que se sube al campus, hacer juego de fotocopias y alcanzarlos”.

De todas maneras, Romina enfatiza en la importancia de capacitarse en nuevas tecnologías tanto para los docentes como para los alumnos. Desde su experiencia y conocimiento, es fundamental tener una base de herramientas tecnológicas para achicar la brecha digital y garantizar la enseñanza en esta coyuntura incierta.

Jul 1, 2020 | Comunidad, Novedades

Raimundo Vigo Murga, jefe del servicio de Cirugía Plástica del Hospital Fiorito, dado de alta tras su tratamiento con plasma.

“En medicina no hay milagros, la medicina es una ciencia, pero para mí esto fue un milagro. Volví a vivir, el plasma me devolvió la vida”. El testimonio es de Reimundo Vigo, médico jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Fiorito, quien habló con ANCCOM tres días después de haber sido dado de alta y ocho luego de recibir la transfusión de plasma. Cuando comenzó el aislamiento, el 20 de marzo, Vigo dejó de concurrir al Fiorito, en el que trabaja hace más de 35 años, por ser considerado persona de riesgo debido a su edad -68-. Si bien solo salía de su casa en Avellaneda para hacer alguna compra en el barrio, contrajo covid-19. Empezó a tener una tos seca que no pasaba. Se hizo el hisopado, que dio positivo el 6 junio, día en que se internó en el Fiorito. Además, se le detectó una pulmonía. Recibió antibióticos (azitromicina, hidroxicloroquina, enoxaparina) pero cinco días más tarde sentía que no podía respirar. “Una médica me preguntó si aceptaba que me pusieran plasma: le dije que en ese momento aceptaba todo”, relata Vigo. La pulmonía había empeorado. “A la tarde me llegó el plasma de convaleciente, y dos o tres horas después de que me terminara de pasar me sentía un poco aliviado, podía respirar un poco mejor. El viernes me sentía bien, el sábado mejor y el domingo fue uno de los mejores días de mi vida porque podía respirar bien otra vez”, cuenta el médico. “Hoy estoy en casa, tranquilo, recuperándome bien”.

Vigo fue tratado en el marco del protocolo terapéutico que lleva adelante la provincia de Buenos Aires, de los más grandes del país, por el que ya se trataron con plasma a más de 210 personas en toda la provincia, con una tasa de mortalidad del 11 por ciento. Entre los recuperados se destaca un caso emblemático. El doctor Luis Cantaluppi, coordinador del área de Plasma en el Ministerio de Salud bonaerense, contó a ANCCOM que se trató de “un caso único en el mundo, un neonato que contrajo covid-19 porque su madre estaba con la enfermedad sin saberlo. A sus tres días de vida, el bebé estaba con una neumonía bilateral típica del covid, que requirió de asistencia respiratoria mecánica, con un cuadro clínico muy complejo, en el Fiorito. Decidimos pasarle plasma de convaleciente, con una dosis adecuada a él. Evolucionó favorablemente, rápidamente mejoró el cuadro pulmonar, se le sacó el respirador, salió de terapia intensiva y ya se encuentra recuperado, en su casa con su madre”. También se trató a dos niños de 12 años, a otra de tres, y a una beba de dos meses, todos con casos graves de covid.

Magdalena Lamenza, la donante de plasma. minutos después de la donación

El plasma es la parte líquida de la sangre, que contiene los anticuerpos que el sistema inmunitario genera para combatir un virus, en este caso el SARS-CoV-2. El pico de generación de anticuerpos contra el covid se da alrededor del día 40 de la enfermedad, cuando la persona ya se recuperó, por lo que un paciente que contrajo coronavirus recientemente aún no cuenta con las inmunoglobulinas necesarias para defenderse. Al transfundirle plasma de una persona curada, que ya contiene en su sangre los anticuerpos –las inmunoglobulinas G, que se suman a las M-, se mitiga la acción del virus, impidiendo que lesione los tejidos, sobre todo el pulmonar. Se trata de una inmunización pasiva, por la cual se acelera la recuperación del paciente.

La obtención dell plasma se realiza a través de un procedimiento de extracción con un equipo similar al utilizado en una donación de sangre común. Nora Etchenique, directora del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, explica que “cuando se conecta, la máquina extrae sangre, la centrifuga, manda el plasma a una bolsa y el resto se reinfunde al donante. Con eso podemos obtener entre tres y cuatro dosis de plasma, y cada paciente recibe una sola dosis”.

“Es un ratito”, asegura Magdalena Lamenza, la donante que proveyó el plasma que se le transfundió al doctor Vigo. “La máquina estipula cuánto vas a donar según tu altura y peso, yo dono, como máximo, 500 ml. La última vez tardé media hora, un trámite. Los chicos te explican todo, lo único que hay que hacer es apretar una pelotita. La realidad es que no duele. Te dan una manta por si te da frío, mientras estás acostado, y hasta te dan un cafecito”.

Lamenza, de 28 años, atravesó el coronavirus con síntomas leves, sin necesidad de internarse. “Una vez que me curé me enteré de la donación de plasma”, cuenta a ANCCOM. “Como médica siempre entendí la importancia que tiene la donación, pero además en este momento, es lo único que tenemos para combatir a la enfermedad. Una vez que me había curado y podía ayudar a los demás fui sin dudarlo, doné plasma las dos veces que pude hasta ahora”.

Un estudio de la Clínica 25 de Mayo señaló que menos del 1% presentó problemas vinculados con la donación de plasma.

La implementación del plasma de convaleciente en medicina no es nueva, ya se había utilizado con éxito para tratar la Fiebre Hemorrágica Argentina. “También con el SARS, el MERS, la fiebre aviar, y en medio del pico de la pandemia (de covid) en Estados Unidos, Canadá, Israel, España e Italia. Hicimos un protocolo en base a sus experiencias y nuestras características”, señala Etchenique: se trata del Protocolo Provincial de Investigación sobre Plasma de Convaleciente de Covid-19. “Por ahora ha demostrado ser lo que produce mayor efectividad”, añade la médica al frente del Instituto de Hemoterapia. “Lo fundamental es que se al paciente que se le transfunde antes de que ingrese a terapia, nunca ingresa; y al paciente que había ingresado hace pocas horas a terapia, rápidamente sale. Eso contribuye a no colapsar las terapias intensivas”.

El plasma se transfunde al paciente que está agravando su cuadro. “En 24, 36 horas, cambia clínicamente, mejora la oxigenación, le baja la fiebre, se siente mucho mejor y termina de reponerse”, señala Cantaluppi. Sobre el protocolo, el médico asesor del gobierno bonaerense detalla que “lo empezamos a armar en marzo y lo comenzamos a aplicar entre los últimos días de abril y los primeros de mayo”. A continuación explicó que “con la experiencia que hay en el mundo alcanza para proponer un ensayo terapéutico, y no uno de investigación en el que comparamos una rama con placebo y otra con plasma; nosotros le pasamos a todos los pacientes plasma. La bibliografía en el mundo señala que el plasma en el covid es seguro y potencialmente terapéutico. La enfermedad tiene siete meses de evolución, por lo que ningún ensayo terapéutico puede asegurar que el plasma es efectivo totalmente. Pero si nos quedamos esperando, no estaríamos tratando pacientes con los resultados positivos que tenemos. Al tener un producto terapéutico biológico y exento de efectos adversos, lo podemos aplicar con seguridad. Esto no lo inventamos acá, pero la provincia de Buenos Aires sí fue pionera (en el país), somos los únicos que tenemos pacientes tratados en cantidad y con un protocolo de seguimiento diario, con una logística y una estructura que están funcionando”.

Una investigación masiva sobre el tratamiento de covid con plasma se hizo ya en Estados Unidos; la Clínica Mayo realizó un estudio con más de 20.000 pacientes tratados con plasma de convalecientes, con una mortalidad del 8.6%, y en donde menos del 1% presentó complicaciones serias relacionadas a la transfusiones.

Aquí, mientras tanto, se dio media sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados al proyecto de ley presentado por Máximo Kirchner, que propone crear una Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus. El propio gobernador, Axel Kicillof, salió en sus redes sociales a pedir a los pacientes recuperados que sean donantes de plasma. El caso más resonante hasta ahora de un paciente tratado con plasma tal vez haya sido el de Martín Insaurralde, quien se recuperó en el Hospital Municipal de Llavallol. “A las 24 horas ya me sentía bien”, aseguró el intendente de Lomas de Zamora.

En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley para crear una Campaña Nacional de Donación de Plasma.

Cómo donar

Quienes estén en condiciones de donar plasma deben comunicarse con el CUCAIBA al 0800 222 0101. Pueden hacerlo las personas entre 18 y 65 años que estén clínicamente recuperadas, con resultado PCR negativo, entre otros requisitos. “Los llamados telefónicos de personas que quieren donar han aumentado, además los municipios están saliendo en forma territorial a preguntar a quienes tienen registrado que fueron dados de alta si quieren donar –comenta Etchenique-. Nosotros los llamamos, preguntamos una serie de cuestiones que tienen que ver con los criterios de donación y los derivamos para donar de acuerdo a la cercanía de su casa”. A los donantes se los va a buscar, se los lleva a donar al centro más cercano (hay en General Rodríguez, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca) y luego se los devuelve a sus hogares.

“Donar es un acto de enorme generosidad, cada paciente que ya sufrió la enfermedad y se curó tiene que donar plasma, porque cada vez que se dona se está ayudando a cuatro personas a evolucionar favorablemente, a que no tenga una estadía prolongada en terapia intensiva, a que no colapse el sistema de salud, y eso es muchísimo”, explica Cantaluppi. Ya desde su hogar, Vigo, su colega del Fiorito tratado con plasma, repite estar “eternamente agradecido”: “Son momentos muy difíciles, lo mejor que puede pasar es que la gente tome conciencia para ayudar a quienes pasan por esa situación”, dice. Los requisitos a la hora de donar, sumado a la compatibilidad que debe haber con el receptor, hace que sea fundamental que cada vez sean más los donantes. En ese sentido, Lamenza, la médica que desde La Plata donó su plasma, destacó que “necesitamos que todos los que fueron dados de alta vayan a donar, porque los casos son cada vez más”.

Jul 1, 2020 | Novedades, Trabajo

Una de las preocupaciones más grandes que se desató a partir de la cuarentena obligatoria y del freno a las actividades laborales, además de las cuestiones de salud, es sin duda el fuerte impacto negativo que recibe el sector de la economía informal. Los cartoneros, recuperadores urbanos y cooperativas de recicladores luchan día a día intentando subsistir a esta situación crítica que atraviesa el país.

El hambre, la caída de la recaudación, la falta de circulación en las calles y el cierre de comercios, son unos de los tantos problemas que giran en torno a este ámbito. Desde el primer momento que se decretó la cuarentena los cartoneros de la provincia sabían que no iban a poder cumplirla por mucho tiempo. “Yo estoy de acuerdo con la cuarentena, pero lamentablemente si no salgo a las calles en busca de cartón, mis hijos no comen. Me quedaría encantado en mi casa con mi familia pero antes del virus tengo otro problema: llevar un plato de comida a mi casa todos los días”, cuenta Ariel Fernando Maitini, un cartonero de 43 años de la localidad de Moreno.

Los cartoneros de la Provincia de Buenos Aires se encuentran en una situación aún más precaria que los de la Ciudad.

En el comienzo del aislamiento obligatorio se pararon por completo, tanto las actividades de los cartoneros que trabajan de forma independiente como aquellos que lo hacen en las cooperativas. A mediados del mes de abril, el Gobierno nacional y de la Ciudad llegaron a un acuerdo para que algunas cooperativas tengan permiso de circular para llevar a cabo su trabajo. Pero claro, esto no fue suficiente para que la situación se alivianara. “El permiso que nos da el gobierno para circular es para dos veces a la semana, ir a retirar el camión que nos brinda el Gobierno de la Ciudad, pero igualmente esto es terrible. Se ha perdido prácticamente el 75% de los grandes generadores porque hoteles de cuatro y cinco estrellas están cerrados, universidades, colegios y también oficinas, esto es un desastre”, expresa María Ramíz, tesorera y encargada de las relaciones humanas de la Cooperativa del Oeste de Mataderos.

Los cartoneros exigen que su actividad sea considerada esencial. Muchos de ellos se integraron a cooperativas de trabajo. La actividad está semiparalizada porque el gobierno prohibió la recolección diferenciada de residuos generados por comercios y vecinos. Lo único que tienen habilitado es el retiro a supermercados, dos veces por semanas y el tratamiento de ese material en una planta.

“Si hubiéramos cumplido con esa prohibición, el trabajo de 20 años se hubiera ido a la basura. En el Conurbano están muertos de hambre, están ingresando a la ciudad sin más protección que un barbijo, con carros que pesan horrores”, expresa Alicia Montoya, responsable de la coordinación técnica de la Cooperativa El Álamo, ubicada en el barrio de Villa Urquiza.

La situación en la Ciudad es sumamente complicada, pero los recuperadores que están en las cooperativas cobran, en algunos casos, un incentivo por un acuerdo con el Gobierno. Es así que, en realidad, lo más perjudicados son los cartoneros del Conurbano bonaerense y de las grandes ciudades del interior ya que no reciben ningún tipo de ayuda económica.

Los cartoneros reciben siete pesos por un kilo de papel y ocho por el de plásticos.

Juan Facundo Quiroz, de 70 años, un cartonero de la localidad de Merlo, a pesar de ser un paciente de riesgo por el COVID19, sale todos los días a transitar las calles en busca de material: “Nos ponemos barbijo, nos lavamos las manos todo el tiempo y salimos a ponerle el pecho al virus. Cada mañana es un camino más largo, los comercios están cerrados por lo que el día de trabajo se alargó, caminamos muchas más cuadras de las que hacíamos antes para buscar un poco de cartón. Acá no importa si no tenemos permiso para circular, si no salís te morís de hambre”.

La entrada de dinero a los hogares de los cartoneros se vuelve una lucha constante, pero ahora también existe el conflicto para adquirir los elementos de protección personal, que obviamente tienen que salir de sus bolsillos. “Por día recaudo, con suerte, 600 pesos y lo tengo que repartir entre la comida y dejar plata para el barbijo y alcohol en gel. Los precios no ayudan, me pagan 7 pesos por kilogramo de cartón y 8 pesos el de plástico. Es tan poco que ni siquiera ayuda el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Es fácil decir quédate en casa cuando no te hace falta nada”, cuenta Lucas Andrés Asem de la localidad de San Martín.

Las ollas populares son una de las salidas por las que han optado en varios lugares para combatir el hambre que afecta a los recuperadores y sus familias. Lucas es uno de los muchos cartoneros que participa de esta iniciativa: “Los jueves cocinamos junto con mis compañeros en la cancha para nosotros y la gente que lo necesita y lo que sobra lo administramos y cada uno se lo lleva para su familia. Han llegado a ir entre 100 y 200 personas en busca de un plato de comida, realmente necesitamos una ayuda porque la situación nos cortó al medio, estamos paleando el hambre con polenta, arroz y fideos. No hay leche, no hay carne”.

Jun 30, 2020 | Culturas, Novedades

«Lo que tenemos en mente es retratar cosas lindas de su vida y de su esencia», señala Brenner.

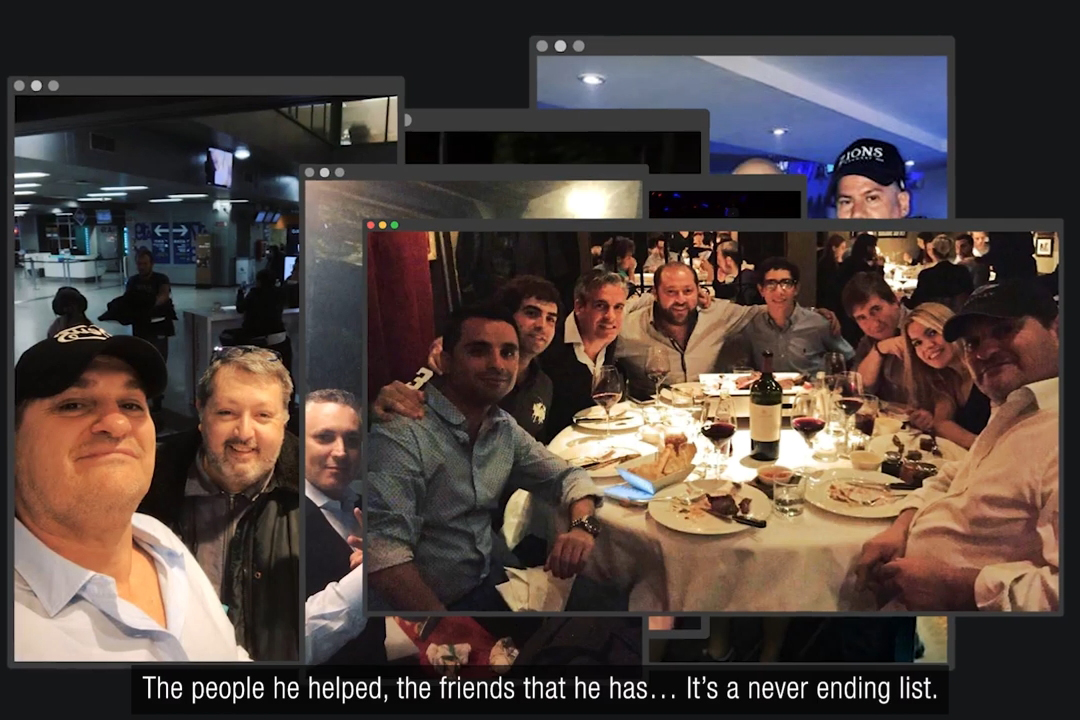

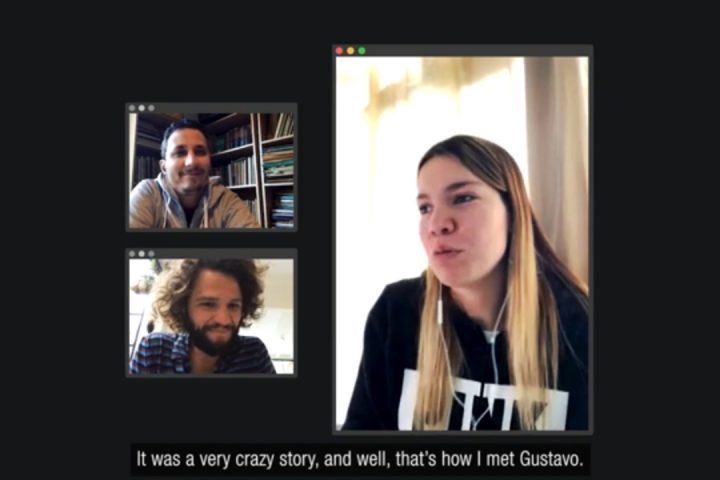

El lunes 24 de mayo, alrededor de las 22, el director y publicista Jorge Ponce Betti se encontraba en su casa mirando el noticiero mientras entrevistaban a Lucía Gómez, cuyo esposo, Gustavo Mello, falleció de coronavirus. “Voy a contar cómo comenzó todo y aclarar quién fue Gustavo, para que no sea recordado como el argentino que murió en Italia”. Las palabras de la mujer fueron el germen de un proyecto audiovisual colaborativo: Personas, no números.

Una semana más tarde, Betti se comunicó con su colega Andrés Brenner, documentalista y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA. “Jorge me contó sobre el reportaje a Lucía y me propuso hacer unos microdocumentales contando las historias de vida detrás de la pandemia para ponerle cara y vida a esos números. Al principio, éramos nosotros dos, así que empezamos a investigar y tratar de armar la lista de fallecidos, pero nos dimos cuenta que no lo podíamos hacer solos porque el número de muertos crecía, entonces fuimos convocando a conocidos y amigos de la industria, una de ellas Anahí Sinatra, productora de cine, videoclips y fotógrafa”.

Una particularidad del trío de directores es que, debido al contexto de aislamiento social, Sinatra y Brenner todavía no se conocen personalmente, fue Jorge el nexo. Cada uno, con su trayectoria y su experiencia, sumaron su creatividad y sensibilidad para darle forma a la idea. Betti, Brenner y Sinatra, junto al resto del equipo, van construyendo los retratos a medida que los familiares de las víctimas se van acercando y lo hacen por medio de dispositivos virtuales.

Según Brenner, hay que adaptarse al contexto. “Yo trabajo haciendo documentales con refugiados en zonas de guerra, entonces viajo todo el tiempo –cuenta–, pero ahora está totalmente frenado, así que uno intenta reinventarse. Filmo, edito, produzco y hago todo. Hoy no se puede filmar, pero tenemos que pensar en lo que se puede”. “Un trabajo de preproducción sí se puede hacer a distancia”, afirma Sinatra desde su rol de productora, “pero para filmarlo son otras las reglas del juego”.

“Los familiares y amigos pasan por un montón de estados, pero siempre el resultado les hizo bien», cuenta Sinatra.

La realización de los microdocumentales se basa en las conversaciones por zoom con los familiares, amigos o allegados de los fallecidos. “No hay preguntas armadas, lo que sentimos lo vamos preguntando en función de cómo conectamos con cada persona. Lo que tenemos en mente es retratar cosas lindas de su vida y de su esencia. Una vez que se arman todas las entrevistas, se juntan ambos directores para armar un preguión y se lo damos a los editores para que aporten su mirada también”, detalla Brenner.

El momento de la entrevista se vuelve un espacio fundamental, único y conmovedor. Es fundamental respetar sus tiempos y acompañarlos. “Brindamos el espacio para que el que quiera pertenecer, pueda y tenga todo el lugar del mundo para construirlo, con la mirada de la persona que desee”, señala Sinatra y agrega: “Los familiares y amigos pasan por un montón de estados, pero siempre el resultado les hizo bien, fue un momento de construcción, les dejó una linda sensación y a nosotros también”. Además, los familiares entregan las fotos y los videos para los homenajes.

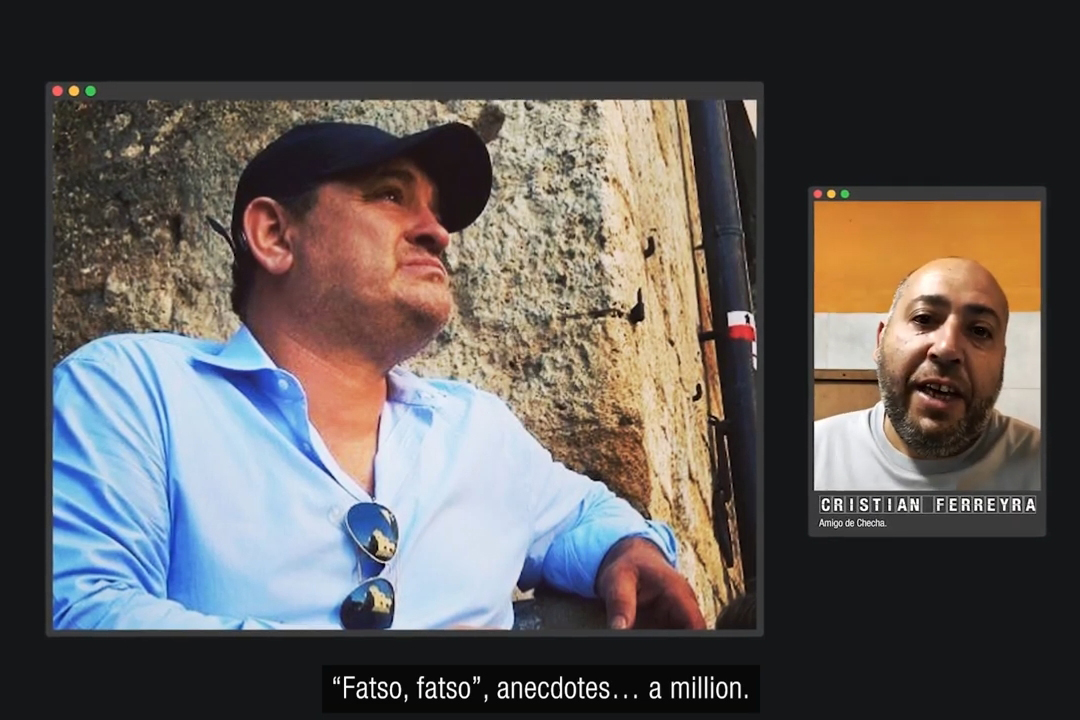

Una de las respuestas que más recuerda Brenner es la de Baldo Martínez, amigo del fallecido Marcelo Peralta. “Era el primer documental. Al terminar la entrevista con Baldo, le agradecimos por las anécdotas que nos había brindado y, él nos contestó: ‘¿Saben lo que pasa? Ustedes, después de hacer esto, no son desconocidos para mí. Lo que hicieron es increíble’”. Brenner relata cómo se sintió al producir otro de los documentales, el de Mario Gustavo Mallo, apodado “Checha”: “Tuvimos muchas idas y vueltas y siempre me emocionaba, pero el último día vi la producción terminada y pensé: ‘Ya lo vi mil veces y aunque no pude conocer a Checha personalmente, de alguna manera sí lo conozco, sé que hicimos algo que a él le hubiese gustado’. Y ahí Jorge (Betti) dijo que sentía que este era uno de los proyectos más lindos de su carrera, y eso nos pasa cuando trabajamos en algo humanitario, te conectás con la gente de esa manera, no importa cuántas veces lo hayas hecho o si tenés experiencia en el tema, te vuelve a emocionar, porque sabés que estás haciendo algo positivo para otros”.