Sep 10, 2020 | Comunidad, Novedades

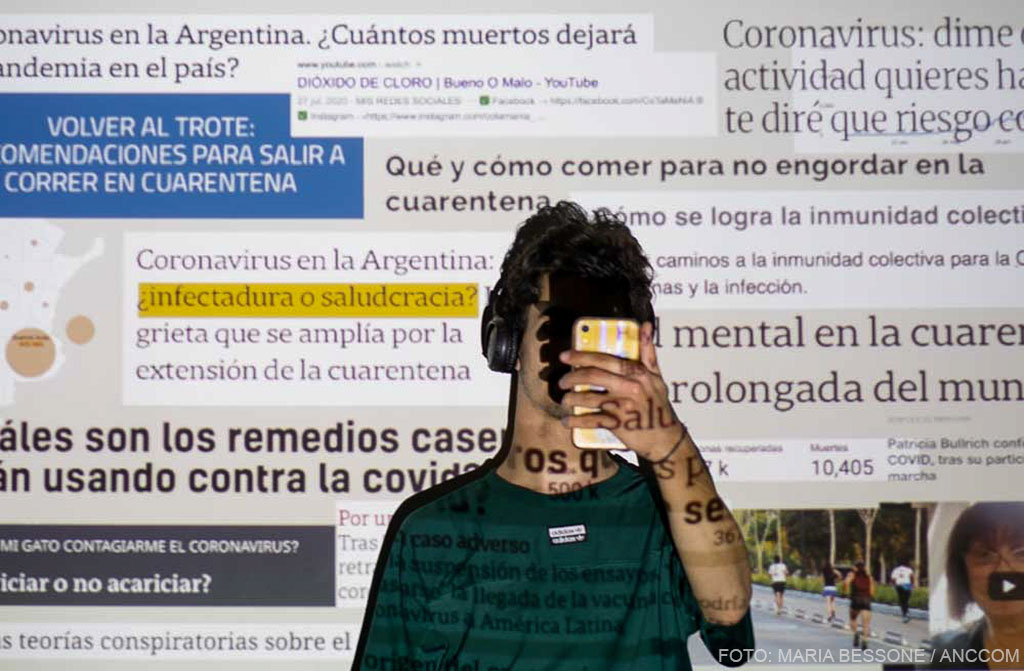

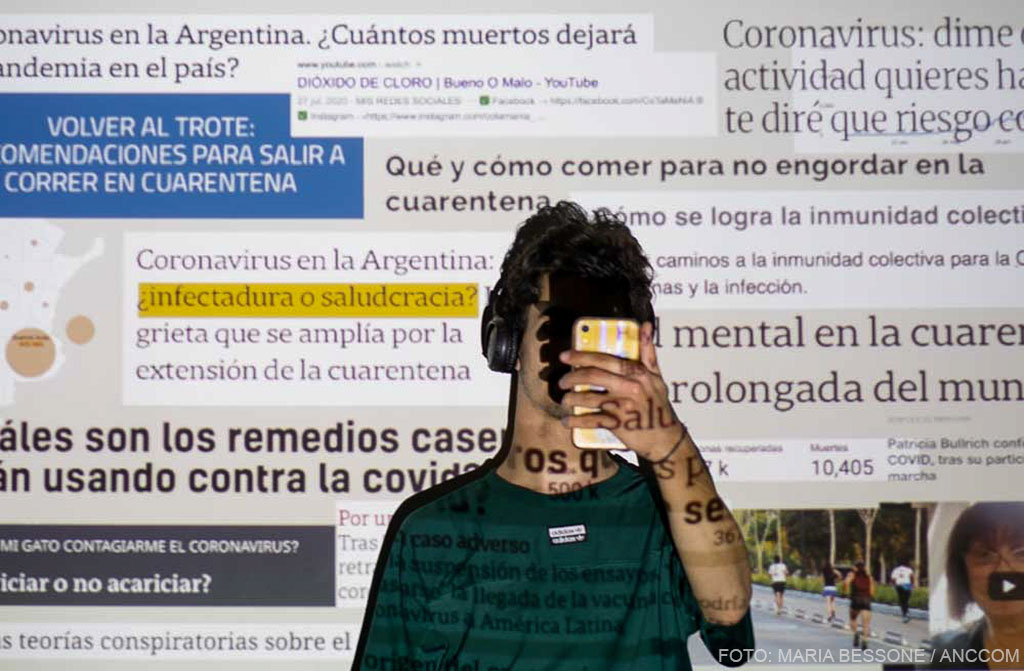

Con la llegada de la pandemia comenzó un maratón vertiginoso de noticias, mucha de ellas de procedencia dudosa, en medios de comunicación y redes sociales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó a hablar de infodemia —a la que definió como “sobreabundancia de información, que puede ser correcta o no, durante una epidemia”— y alertó su peligrosidad advirtiendo que “al igual que los patógenos en las epidemias, la información errónea se propaga cada vez más, a mayor velocidad y añade complejidad a la respuesta a emergencias sanitarias”.

Sobre el tratamiento de la pandemia en los medios, Mercedes Calzado, investigadora del CONICET y docente de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, afirma: “En líneas generales, los medios están tratando el tema de una manera entre amarillista y escabrosa, poniéndole permanentemente ribetes alarmistas, como si siempre la situación se estuviera por ir de las manos. Es un tratamiento bastante irresponsable”, y añade: “Por un lado, en las primeras semanas hubo una cantidad de información viralizada que los medios difundieron sin ningún tipo de filtro. Por el otro, existió la necesidad de editorializar cada una de las decisiones de los distintos gobiernos, de sembrar temor”.

Luis Lázzaro, Director de Relaciones Institucionales del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y docente de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), considera: “La televisión, como el modo predominante de acceso a la información además de las redes sociales y los portales de internet, ha tenido una posición bastante errática. Por momentos tuvieron que decidir si titulaban la información de acuerdo a su simpatía política —o pertenencia editorial— o si lo hacían en función de la gravedad de la situación sanitaria. En general, hicieron un esfuerzo importante por descalificar las recomendaciones del gobierno, generaron permanentemente un estado de incumplimiento de muchas indicaciones por parte de la sociedad, sobre todo en relación con el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).” El especialista agrega: “Me parece que todo el tiempo han tratado de marcar la cancha al gobierno, mostrando que su capacidad de influencia en la opinión pública les permite incidir en las definiciones políticas e incluso sanitarias. En síntesis, me parece que ha habido una actitud tendiente a usar políticamente el actual estado de emergencia por el coronavirus”.

«En las primeras semanas hubo una cantidad de información viralizada que los medios difundieron sin filtro», dice Calzado.

Conforme fue avanzando la cuarentena, los medios viraron su narrativa. Natalia Aruguete, investigadora del CONICET, sostiene: “En un primer momento hubo una tendencia a la despolarización por parte de las coberturas mediáticas. Luego la polarización fue tomando mayor vigor tanto en la sociedad como en algunos sectores de la dirigencia política, entonces, los medios se hicieron eco de esto y activaron otra narrativa”, y añade: “Paralelamente, observo que hay mucha replicación acrítica de publicaciones que contienen imprecisiones, falsedades, tergiversaciones y descontextualizaciones”.

Un equipo de investigadores del CONICET, encabezado por Calzado, realizó un estudio sobre hábitos informativos durante el ASPO. De la encuesta virtual, efectuada entre el 11 y el 15 de abril, surgieron datos que ponen en jaque la confianza en las coberturas mediáticas: “Casi el 90% de los encuestados respondió que decide informarse por más de un medio. Entonces, si bien las noticias falsas existen, esto denota que también se está produciendo un proceso por el cual hay un nivel de alerta elevado respecto de ellas. Creo que durante la cuarentena se ha reforzado la falta de confianza hacia los medios, una percepción que excede la pandemia”, expresa la investigadora.

Científicos anti fake news

Un grupo de jóvenes científicos y científicas del CONICET —mayormente compuesto por biólogos, biotecnólogos y bioquímicos que investigan en el área de salud— decidió dar pelea a la desinformación. Apenas iniciada la cuarentena, conformaron un equipo para detectar y desmentir con evidencia científica noticias falsas relacionadas con el nuevo coronavirus.

Sobre el origen de Ciencia anti Fake News, Soledad Gori, bióloga especialista en inmunología y fundadora de la iniciativa, cuenta: “Por ser científicos nos llegaban un montón de consultas por WhatsApp de nuestras propias familias y amigos. Al principio eran cosas sencillas de desmentir: si el sol mataba el virus o si tomar té con limón te curaba el Covid, por ejemplo. Después las fake se fueron tornando cada vez más complejas, entonces, empezamos a pensar en este proyecto, que es voluntario y autogestivo”.

“A mis pacientes les recomiendo que acoten el consumo de noticias a unos minutos diarios», dice Germani.

El equipo de trabajo contribuye con el material científico de la plataforma Confiar —creada por la Agencia Nacional de Noticias Télam para combatir la infodemia— desde donde se envía la información de los “verdaderos-falsos” y fake news para micros de la Televisión Pública. También divulgan su trabajo en columnas de radio, televisión y en sus redes sociales.

“Para procesar la información que recibimos nos organizamos en comisiones. La primera recaba las fake e información falsa que circula y la clasifica. La segunda construye un fundamento teórico con todas las evidencias científicas disponibles sobre el tema. La tercera se encarga de la divulgación, de adaptar la información para que sea entendible para cualquier persona que quiera acceder a ella”, relata Gori.

Hasta el momento han desmentido más de cien fake news. Entre las más riesgosas para la salud, la científica destaca: “Hay una noticia falsa que reflotó nuevamente, es la que afirma que el uso de dióxido de cloro o clorito de sodio, conocido como ‘solución mineral milagrosa’, es capaz de curar varias enfermedades, entre ellas el Covid-19. La realidad es que no sólo no hay evidencia científica de que esta sustancia sea capaz de combatir o prevenir la infección del nuevo coronavirus, sino que además está prohibida su venta como uso medicinal por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)”

Gori advierte: “Como los medios de comunicación ahora tienen acceso a revistas científicas que antes no tenían, muchas veces levantan artículos que son preliminares. Esto puede tener consecuencias muy peligrosas para la salud, como cuando se difundió que los medicamentos para la hipertensión favorecían el riesgo de mortalidad ante el Covid-19. Las sociedades cardiológicas salieron rápidamente a desmentirlo ya que se trataba tan solo de un trabajo preliminar que no tenía ningún experimento realizado ni ninguna evidencia científica. Las fake news están en todos lados y las hay de todo tipo, pero las que respectan al ámbito de la salud son especialmente peligrosas”.

Los efectos en la salud

Sandra Germani, neuropsicóloga en el Centro de Neuropsiquiatría y Neurología de la Conducta (CENECON), explica el impacto que puede tener la sobreinformación en la salud física y mental de las personas: “La infodemia hace que el cerebro —que es un procesador de información y estímulos— se sobrecargue de noticias que son contradictorias, que no provienen de fuentes confiables o que sobredimensionan la situación. Ante la señal de una posible amenaza, el cerebro se pone en alerta y activa emociones como el estrés, la ansiedad, el miedo y la angustia. Cuando el miedo anula la razón nos ponemos en riesgo, porque se altera la capacidad de toma de decisiones”. Ella explica distintas consecuencias de la intoxicación por exceso de consumos periodísticos: “Actualmente estamos viendo trastornos en el sueño, dificultades con la ingesta de alimentos, problemas con la piel y la caída del pelo. Son todas cuestiones bien fisiológicas que están marcando alteraciones hormonales que tienen que ver con el metabolismo. Esto es como una cadena que va impactando de lleno en la salud física y mental de las personas”.

Respecto a las recomendaciones para protegernos de los efectos de la infodemia, Germani señala: “A mis pacientes les recomiendo que acoten el consumo de noticias a unos minutos diarios y que lo hagan de fuentes confiables que se dediquen específicamente a la salud”, y advierte: “Nosotros hace meses que convivimos con un contador de muertes, cosa que no había pasado nunca en la historia. Esa información es útil para los profesionales que saben cómo procesarla y analizarla pero al resto de las personas puede generarle pánico”.

De regulaciones y libertades

Si se habla de combatir las noticias falsas, se entra en un terreno delicado en términos de libertad de expresión. Lázzaro sostiene que no deben implementarse regulaciones sobre los contenidos de los medios de comunicación, sino aplicar las que por ley ya existen: “Hay regulaciones para todo aquello que atente contra la seguridad y la salud pública, contra la discriminación, de protección de la privacidad y el derecho a la intimidad, entre otras. Claro que son más fáciles de aplicar en los medios de comunicación audiovisual que en las redes sociales. Es decir, la ley ya tiene sanciones previstas que deben ser aplicadas sobre una serie de comportamientos mediáticos”, y resalta: “No podemos regular la opinión, porque eso podría afectar la libertad de expresión”.

Por su parte, Aruguete, que recientemente publicó el libro Fake news, trolls y otros encantos, afirma: “Creo que hace falta una intervención que comprenda la multidimensionalidad que tiene esta problemática. No es que no haya una regulación de la circulación de contenidos en las redes sociales, sí que la hay, es la que aplican las empresas propietarias de las plataformas con sus particulares criterios. Creo que hace falta una regulación que surja producto de una discusión amplia y no meramente política o gubernamental, en la que intervengan otros colectivos y actores sociales necesarios para el debate”.

Sep 9, 2020 | Comunidad, Novedades

El principal problema a la hora de determinar la eficacia del tratamiento de convalecientes para pacientes de Covid 19 es la necesidad de comparar entre dos grupos de pacientes. Un grupo debe ser tratado y el otro no para poder cotejar los resultados, pero la realidad es que nadie se inclina por no recibir el plasma que puede ayudarlo a curarse. Según explicó el médico infectólogo, Alejandro Fernández Garcés, esto genera un dilema ético: “No hay diez medicaciones para ayudar al paciente y comparar entre todas esas. En Argentina solo podés elegir darle plasma o no darle nada, por eso es éticamente complejo”.

Fernández Garcés está encargado de la atención de Covid-19 en la Clínica de Banco Provincia de la Ciudad de Buenos Aires, explicó que allí entre siete y ocho personas ya han recibido plasma. “Uno tiene la sensación de que ayuda porque el paciente viene haciendo fiebre todos los días y con bajas en la saturación de oxígeno y al ponerle plasma siente una mejoría y la fiebre calma. Entonces parece haber una utilidad, pero no podemos asegurarlo a ciencia cierta”.

En el campo científico lo novedoso fue el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Esta agencia autorizó recientemente su uso como tratamiento terapéutico. Las investigaciones concluyeron que al menos el 35% de los pacientes han evolucionado favorablemente luego de estudiar a 20.000 personas que habían recibido la transfusión de plasma. Antes, el tratamiento era utilizado solo bajo protocolo de investigación y en caso de emergencias.

Lo esencial para recibir el tratamiento es la cantidad de anticuerpos que circulan en el plasma donado y el momento de la enfermedad del paciente que los recibe. Esto es importante porque el objetivo es dar anticuerpos para neutralizar el virus, pero si la etapa viral terminó y el paciente se encuentra en una fase de respuesta inflamatoria, el plasma ya no tiene utilidad. Por eso cuanto antes se realice la transfusión mejor serán los resultados. Luis Cantaluppi, coordinador del Área de Plasma del Ministerio de Salud bonaerense señala la importancia que ha tenido este procedimiento: “Con una donación es posible que tres o cuatro personas puedan no pasar a terapia intensiva y evolucionar favorablemente. Esto es muchísimo, creemos que hemos bajado la mortalidad entre un 15% y un 20% –agrega el doctor-. El plasma evita la progresión de la enfermedad a periodos críticos, por lo tanto permite que el paciente que está con oxígeno no necesite un respirador y que los hospitales no estén colapsados”.

En Buenos Aires, solo se realizaron 700 donaciones y algunas de ellas pertenecen al mismo donante.

Actualmente existe mayor demanda de plasma que cantidad disponible en la Provincia de Buenos Aires. La gran mayoría de pacientes recuperados no dona y esto se ve reflejado en la cantidad de turnos libres para la extracción. Es un recurso escaso y limitado. En la provincia de Buenos Aires se han realizado alrededor de dos mil transfusiones y unas tres mil se concretaron en todo el país. Cantaluppi explica que de los miles y miles de pacientes que han padecido la enfermedad, solo contaron con 700 donaciones y algunas de ellas pertenecen al mismo donante que se ha acercado más de una vez: “Desde que empezamos hasta ahora siempre hubo escasez de plasma, son muchos pedidos y no llegamos a cumplir con todos. A veces son 60 los pacientes que piden por día y contamos con una producción entre 40 y 50 unidades de plasma”. Un solo donante permite obtener entre tres a cuatro unidades. Cantaluppi añade: “El gran problema es el límite de plasma que tenemos, esto hace que seamos muy racionales y no usemos de más porque si no muchos pacientes no tendrían”.

El infectólogo Fernández Garcés afirma que siempre que fue solicitado hubo donaciones disponibles en la clínica donde trabaja. Esto puede estar relacionado con que todos los pacientes recuperados son invitados a donar. Gabriela Soncin, abogada y donante, atravesó la enfermedad con algunas complicaciones que la llevaron a padecer neumonía bilateral y permanecer internada durante cinco días en el Hospital Güemes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después de ser dada de alta, investigó e insistió para donar plasma, porque entendía la situación crítica, pero nunca fue contactada desde ningún organismo del Estado para hacerlo. Entonces, cuarenta y cinco días después del hisopado positivo, se presentó voluntariamente en la Fundación Infant de la Ciudad de Buenos Aires para donar: “Mientras esperaba el resultado en el hotel no tenía nada para hacer salvo mirar tele y ahí hablaban de la utilidad del plasma. Decidí donar porque lo único potable de esta situación era poder ayudar a otros”.

Soncin se había contagiado junto a sus dos hijos. Su hija se acercó a donar, pero su hijo no quiso porque el año pasado sufrió un neumotórax y no se sentía cómodo “por supuesto nadie le insistió, es una decisión muy personal, pero no sabemos si tiene o no anticuerpos”. Esto se debe a que al donar plasma se realiza un análisis para determinar la cantidad de anticuerpos con los que cuenta cada persona. Cuando recibieron los resultados se sorprendieron: “Mi hija donó como yo, pero ella no tenía anticuerpos y yo tenía un montón. Menos mal que insistimos con tener los resultados porque si confiás que tenés inmunidad, capaz te descuidas un poquito”.

Cantaluppi señala que cerca del 20% de los pacientes que se acerca a donar no cuenta con anticuerpos. También explica que esto no significa necesariamente que puedan volver a contagiarse inmediatamente, ya que existen dos tipos de inmunidad. Una que se mide con el nivel de anticuerpos en sangre y otra que es de tipo celular, que no es medible porque se ubica en las células. Cantaluppi expresa: “Cuando el organismo se expone a un virus ya conocido se desencadenan dos respuestas, una inmediata que es la celular y otra más tardía, la de los anticuerpos. El virus entra por la nariz y si existió un contacto previo con la enfermedad probablemente las células de la mucosa nasal actúen rápidamente e inactiven el virus, pero esto no se puede medir”.

Aún no hay evidencia certera sobre si es posible que una persona se reinfecte, ni cuánto dura la inmunidad. Cantaluppi expresa: “Hay pacientes que poseen anticuerpos por cuatro meses y otros que han bajado rápidamente. El paciente que se acerca a donar tiene una cierta seguridad sobre si cuenta con una cantidad de anticuerpos circulante o no”. El doctor Fernández Garcés afirma que ya hay estudios que certifican la reinfección de pacientes con otras mutaciones que tuvo el virus a lo largo del tiempo: “Si pensás en la cantidad de millones de infectados que hubo en el mundo es difícil creer que no hubo reinfecciones, pero no lo podemos asegurar objetivamente todavía”. Fernández Garcés agrega: “Aunque el paciente se reinfecte algún grado de inmunidad generó anteriormente entonces seguro cuenta con algún tipo de protección”.

«A veces son 60 los pacientes diarios que piden plasma pero contamos con 40 o 50 unidades por día”, dice Cantaluppi.

Para donar no existe ningún tipo de contraindicación ni riesgo. Solo es necesario contar con una hora para responder un cuestionario y realizar la donación. No hay peligro de bajas de presión, ni se deben recuperar glóbulos rojos ya que el procedimiento solo extrae el plasma que es la parte liquida de la sangre, el vehículo que transporta a los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. A la hora de donar las mujeres son mayoría, Cantaluppi estima que es cerca del 65% y a su vez los hombres son quienes más necesitan del plasma siendo aproximadamente el 70% de los tratados.

Soncin duda seriamente volver a donar por miedo a perder todos los anticuerpos que generó: “Como no la pase bien con la enfermedad me da temor bajar la cantidad de anticuerpos, aunque no sé si está bien lo que estoy pensando”. Al respecto Cantaluppi asegura que esto no es posible: “Cada persona cuenta con 5 litros de sangre circulante de las cuales tenemos cuatro litros de plasma. Al donar solo extraemos 400 centímetros cúbicos, o sea un 10% del torrente sanguíneo total. El cuerpo velozmente lo recupera y los glóbulos blancos, que son los responsables de producir los anticuerpos neutralizantes, rápidamente lo hacen. Nadie se queda sin anticuerpos porque le saquemos una porción de plasma”.

El Gobierno Nacional promulgó en agosto la Campaña Nacional para la Promoción de la Donación Voluntaria de Plasma Sanguíneo. A partir de ella, el traslado de los donantes que no cuenten con transporte está garantizado y se les otorga una licencia especial a quienes estén bajo relación de dependencia. Quienes deseen donar pueden hacerlo comunicándose con el CUCAIBA al 0800-222-0101 en la Provincia de Buenos Aires. Y en la Ciudad de Buenos Aires existen varios hospitales habilitados que figuran en la página del gobierno porteño.

La donación de plasma es necesaria para poder mantener el sistema de salud sin saturarse y ayudar a los pacientes con el único tratamiento disponible. Cantaluppi enfatiza: “Donar es un gesto solidario y depende de que la gente se acerque, done su tiempo y su plasma. Si todos pensásemos que estamos en riesgo, que podemos cambiarle la vida a otra persona y supiésemos el valor que tiene donar, la historia y la cantidad de donantes sin duda seria otra”.

Sep 9, 2020 | Novedades, Trabajo

La albañilería es uno de los rubros más “pesados” dentro de la construcción, además de ser uno de los oficios más precarizados. El aislamiento impuesto por el gobierno a raíz del coronavirus, dejó al descubierto realidades difíciles a afrontar para los trabajadores de la construcción, con más de cinco meses de restricción para desempeñar su labor.

Lunes 23 de marzo, son las seis de la mañana y el reloj biológico le indica a Julio Melián, de 63 años. que arranca el día; se levanta, se lava los dientes y la cara, luego pone la pava para cargar el termo pensando en los mates. Se sienta y espera a su hijo, Lucio de 25 años. Ambos trabajan en una obra de construcción refaccionando un departamento en Vicente López. Pero la realidad le había jugado una mala pasada: la cuarentena había empezado e ir a trabajar ya no era opción ese día.

Julio es cabeza de familia, vive en la localidad de Libertad, Merlo. Toda su vida adulta vivió de su oficio, la albañilería. Su familia está compuesta por él, su esposa, sus dos hijas y su hijo y compañero de tareas. Comenta acerca de su trabajo antes de la pandemia: “Dentro del rubro de la construcción me desempeño como oficial, también soy contratista, pero dado que en los últimos años conseguir obras era algo difícil, solo trabajaba de oficial albañil para otras personas, y siempre es de manera informal. Mi único oficio o profesión es el de la albañilería.”

El inicio del aislamiento perjudicó no solo sus trabajos actuales y futuros sino que además la informalidad le impidió tener el ingreso semanal que percibía “La cuarentena afectó varios de mis proyectos de trabajo. Tenía la remodelación de un baño y un departamento, eso quedó suspendido. Debido a la pandemia no se podía viajar ni realizar este tipo de actividades, al comienzo fue incertidumbre.”, dice.

Por su parte, Lucio cuenta su experiencia en la albañilería y como vivió el inicio del aislamiento: “Antes del aislamiento me desempeñaba como peón de albañil y hacia algunas actividades de oficial, podría decirse que soy medio oficial pero cobraba como ayudante. A partir de la cuarentena se vieron afectados varios de los proyectos, porque después de terminar la última obra de refacciones que tenía empezada, había planes de empezar con otra. Incluso de la última obra que estuve trabajando y tuvimos que abandonar no pude cobrar la semana que tenía porque esto se cortó un jueves y los viernes, que son los días en los que cobro, no pude hacerlo.”

“Yo con las changuitas me fui arreglando, en el barrio por suerte me salían bastantes», dice Carlos.

Adaptarse en aislamiento

Walter, jefe de hogar casado con Betty y a cargo de sus dos hijos menores, Máximo y Noah, es albañil y plomero, por lo que también fue afectado por el periodo de distanciamiento social. “Todos los trabajos que tenía se vieron afectados desde que comenzó la cuarentena y sin trabajar no cobro un peso”. Y explica: «Me arreglé con lo poco que tenía ahorrado y me puse a vender pan casero»

En cuanto a la ayuda brindada por el Estado, dice Walter: “Ninguno pudo cobrar el IFE. Mi esposa trabaja de preceptora en una escuela pública, lo que ayuda pero no es lo mismo.” En el caso de los Melián, la ayuda estatal llegó para uno de sus integrantes . “Con mis ahorros pretendía cambiar el auto, pero con esto del Covid eso se esfumó. El gasto en casa no fue tanto. Por suerte, mi mujer que es empleada doméstica tiene ingresos, y mi hija, que vive con nosotros, cobró el IFE.”.

El uso de ahorros para suplir la falta de ingresos en los trabajadores de la construcción fue moneda corriente en el desarrollo de la cuarentena. Otro de los casos es el de José Mondragón, padre de familia, que vive con su mujer e hijo en la localidad de Coronel Pringles, un pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires. “Mi actividad es la pintura, es dentro del proceso de las obras de construcción el proceso de terminación. Trabajo por mi cuenta, tengo empleados. Tengo esa sola ocupación y es mi único ingreso. Se vio interrumpido durante estos meses por la cuarentena”, cuenta “Estos meses fueron difíciles, porque era nuestro único ingreso, entonces usamos ahorros o algunos trabajos realizados que fuimos cobrando y de otros sin terminar, como acá en el pueblo la gente es solidaria…” y agrega: “Por suerte ya pudimos ir cumpliendo con los trabajos pendientes y los fuimos terminando, pero porque la situación es otra. Acá en Pringles hubo un solo caso que duró diez días y hasta el momento seguimos con ese solo.”.

Incertidumbre y cuarentena

Carlos González, de 29 años, vive en Mariano Acosta junto a su mujer. Son una pareja joven y sin hijos, pero de igual manera la pandemia los perjudicó. Él es oficial en el rubro de la albañilería y una semana antes de empezado el aislamiento había terminado una obra en la que prestaba servicio como trabajador formal, “Esa era mi única fuente de trabajo. Siempre era una fija, todos los años empezábamos una obra nueva, esperaba a que salgan esos laburos. Había otras empresas con las que ya teníamos que empezar a laburar y con todo esto, no pudimos, se paró todo y no dejaron comenzar la obra.”

Al no contar con un ingreso fijo, tanto a Carlos y a muchos otros que brindan su relato les toco rebuscársela. “Yo con las changuitas me fui arreglando –cuenta-, en el barrio por suerte me salían bastantes. Trabajos de los vecinos y de gente que ya me conocía. Iba tirando con eso. Como era gente conocida me mandaban mensaje o me llamaban a casa.”. Otra experiencia similar es la de Walter: “También hice changuitas a unas cuadras de casa de uno, dos o tres días, más de eso no. Llevo barbijo, alcohol en gel en la mochila. Siempre nos tratábamos de lejos, ellos me hablaban desde el primer piso y yo estaba en el patio, en planta baja”, y agrega: “Solo por cosas urgentes, rotura caños o cosas de ese estilo, nada de hacer una carpeta.»

Por su parte, Carlos se vio en la misma situación, y los trabajos a vecinos fueron un salvavidas para muchas familias. “Al no saber cuándo se iba a resolver esto, me tuve que adaptar. Avanzada la cuarentena hice algunos trabajos para vecinos, al de al lado le pinté la reja y al de a la vuelta le hice una base con pilotines”, comenta.

Tiempo libre

Durante el aislamiento, muchos aprovecharon para hacer lo que el agotamiento semanal de la vida laboral diaria no les dejaba. Al respecto. Julio Melián cuenta: “Con el tiempo en cuarentena aproveché para hacer cosas en casa. Mis hijos me dicen que soy bastante inquieto. Pinté casi toda mi casa con ‘puchitos´ de pintura que tenía. También estuve arreglando cosas en casa con materiales que tenía acá. Podé arboles también, me mantuve ocupado.” Asimismo, Walter hizo lo mismo en su casa. “En lo personal, en este tiempo libre aproveche para arreglar mi casa, use lo poco que tenía para comprar material y terminar de hacer algunas cosas que tenía pendiente hace tiempo.”.

El futuro

Lucio da su perspectiva de cara a una posible flexibilización. “Yo creo que la construcción se podría llevar a cabo pero como estoy haciendo ahora, trabajando en una casa deshabitada y trabajando con personas de confianza o que ya conocés”, y agrega: “Junto con un amigo desde el jueves 23 de julio empezamos a hacer unas refacciones en una casa en Merlo, pero ahí no vive nadie así que las medidas de prevención las tomamos entre nosotros. Mientras vamos en el auto usamos barbijo, si compramos una gaseosa o algo lo lavamos bien y tuvimos que suspender el mate, algo que antes era muy común en la obra. El retorno a la vida normal, dentro de lo que es el trabajo en la construcción es toda una incertidumbre”.

La posición de Walter es diferente: “El contacto y el riesgo siempre está, trabajes de lo que trabajes. No creo que la regulación ayude en algo, el riesgo es mínimo en el rubro si se cuida la distancia.”

Desde su propia experiencia, Carlos brinda su posición ante el retorno de la actividad : “Es complicado porque tengo el ejemplo de un hermano de mi señora que sigue laburando en la empresa de construcción y todo, pero la semana pasada a uno de los muchachos le agarró coronavirus y los tuvieron que aislar a todos, al hermano de mi señora le agarro, hace poco el test le dio negativo, se recuperó.” Carlos concluye: “Es complicado, uno quiere laburar, pero por más que te cuides y todo lo que quieras, no es tan seguro.”

Sep 3, 2020 | Comunidad, Novedades

Desde que se declaró la pandemia, ha pasado por los diferentes medios de comunicación, en una suerte de desfile mediático, un sinnúmero de especialistas en diversas materias para analizar los efectos de la enfermedad y el aislamiento obligatorio. Muchos de ellos han hecho hincapié en las consecuencias psicológicas de estas situaciones, entre las cuales se ha destacado el cambio de hábitos alimenticios y la problemática de la falta de nutrientes en los sectores más vulnerables.

Lucas Caputo, preparador físico y psicólogo aporta su punto de vista a partir de su experiencia inmediata. «La alimentación de las personas sufrió modificaciones en ambos extremos: para bien y para mal. Hay quienes comenzaron a optar por elaborar su comida en su casa desde que notaron la disponibilidad de tiempo libre a raíz del aislamiento y se vieron favorecidos a nivel nutricional (y también a que les resulta terapéutico y desestresante), pero también aumentó mucho el consumo de harinas y otros carbohidratos que, en exceso, son negativos para la salud”. El especialista agrega: “Por otro lado, hubo quienes se vieron afectados a nivel anímico y se inclinaron por las comidas rápidas o la compra de comidas elaboradas, de modo que no controlan qué es lo que comen exactamente».

Caputo también cuenta que un gran número de personas se ha acercado a él para solicitar información y rutinas de entrenamiento para mantener el estado físico: «Durante estos meses, recibí muchos llamados de gente que se acercó preocupada porque notaba un aumento de peso y de masa corporal a raíz de la falta de actividad. Varios han iniciado un seguimiento de su salud para estabilizarse a nivel nutricional».

«Cuando empezó el aislamiento y me vi encerrada, empecé a comer mucho más que antes y con mucho descuido. Antes de esta situación, siempre fui fumadora, pero fue notable el crecimiento de mi tabaquismo en los primeros 15 días. No lo dejé ahí: abandoné el cigarrillo y empecé a asesorarme con un personal trainer, a seguir una rutina y a cambiar las comidas y los productos que usaba para cocinar». Las palabras son de Marina, una persona que fue obesa y que se reencontró, en medio de esta pandemia, con esa enfermedad a la que tanta batalla le dio durante años.

Muchos jóvenes de un rango etario de entre 18 y 30 años (incluyendo personal gastronómico, trabajadores y estudiantes) definieron que su período de aislamiento les modificó los horarios y las costumbres, incluso los alimentos consumidos: se encontraron con un insomnio constante que los llevó a dormir durante el día y a convertir sus comidas en necesidades a satisfacer de forma inmediata, sin prestar atención a los ingredientes utilizados ni a las consecuencias ocasionadas por ingerir alimentos en cualquier momento. Acostumbraron sus cuerpos a nuevos horarios, a un insomnio ansioso, permanente y a un desbalance nutricional que, según sus testimonios, les ocasionaron «falta de energía», de acuerdo a Karen, 22 años, estudiante, «y agotamiento mental y visual”, según Julia, 19 años, también estudiante «Estrés, ansiedad y desgano», consignó Tomás, 25 años, estudiante y empleado, mientras «malhumor y necesidad de distracciones» apuntó Melany, 21 años, encargada de un local de comidas.

Todo esto se une en un discurso más sencillo: Juan Ignacio Konaszczuk, nutricionista, ofrece un resumen de sus experiencias al día de hoy desde que inició el aislamiento. Según sus palabras, el consumo de harinas, la comida rápida y el abandono psicológico acompañado por el sedentarismo son los primeros factores de los cambios negativos en la alimentación, y los que han presentado un marcado ascenso en el período en cuestión. Por otra parte, Konaszczuk también define el aumento y la persistencia en los pacientes que se acercan en busca de una mejor calidad de vida y una alternativa saludable a sus hábitos alimenticios, ya que la comida también actuó como placebo ante las dificultades psíquicas causadas por el encierro: «He tenido un número más alto de pacientes en el último tiempo. Todos buscan salir de la rutina. El delivery creció, pero cada uno se enfoca en evitarlo, en comprender la ventaja de cocinar en casa y en acompañar una nueva rutina alimentaria con una actividad física o algo que les mantenga la cabeza ocupada».

Ago 26, 2020 | Deportes, Novedades

Locro solidario en el Club Sahores.

A casi 5 meses de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio, múltiples fueron los comercios e instituciones que debieron reinventarse para subsistir y no caer en el olvido. Los clubes, venerados tantas veces por ser el alma de los barrios, se vieron en la necesidad de “ponerse la camiseta” y “salir a darlo todo” en pos de hacerle frente a este duro golpe y permanecer intactos en los corazones de la comunidad.

Manuel Tascón, secretario general del club Imperio Juniors del barrio Villa Santa Rita es rotundo: “En general, estamos en una terapia intensiva sin respirador, al borde del cierre final del club.” Explica que este, al encontrarse más ligado a la educación que a la competencia deportiva, resolvió su cierre de actividades antes del decreto, en simultáneo con las escuelas, y que si bien se sigue sosteniendo a base de actividades virtuales, nunca llegan a ser comparables con las presenciales. El club mantiene una visión más social que económica, intentando acompañar a sus socios en estos duros momentos. Se mantiene una constante comunicación con ellos vía WhatsApp y redes sociales, en la que se promueve seguir abonando la cuota, aunque con resultados exiguos.

La mayoría de los clubes ya vivieron varias crisis. El club Argentinos de Del Viso venía de estar vapuleado por una economía que le dio la espalda durante el gobierno de Cambiemos. Gustavo Gioseffi, referente y ex presidente del club explica que al día de hoy “la masa de cuotas representa tan solo un 15% de la economía mensual del club. No depende ni queremos que dependa exclusivamente de eso. Nuestro proyecto de club se basa en cómo tener infraestructura y servicios de calidad, sin que termine excluyendo a las mismas personas para quienes fue hecho: chicas y chicos del barrio”. La institución busca terminar con la segregación social proveyendo de un espacio a disposición de cada uno de sus miembros que los haga sentirse dignos. Para poder palear los aumentos de servicios públicos y otros gastos necesitaron apoyo gubernamental y municipal como así también de empresas y cooperativas de la zona. En estos momentos, organizan ollas comunitarias con ayuda del municipio de Pilar.

Argentinos de Del Viso no percibe ningún tipo de subsidio. Sus actividades son gratuitas y funciona en base a voluntarios.

Para Rolando Solofrano, presidente del Club Sahores de Villa del Parque, la clave es la identidad que se forja alrededor del club y su comunidad. Según sus dichos, los clubes de barrio ofrecen un servicio de compromiso social. Entiende también que esa función, durante la pandemia, pueda no ser tomada como prioridad para quienes han visto disminuirse sus ingresos. Según cuenta, la entidad está recaudando en estas fechas apenas un 20% de lo que recibe en un período normal. Enfatiza en que Sahores puede mantenerse en pie gracias a los pocos socios que al verse identificados con la situación del club eligen seguir abonando la cuota. En el barrio es insignia del grupo de vecinos y locales de la zona, junto a los cuales realizan distintas actividades a favor de quienes realmente la están pasando mal; como bolsones de comida que son destinados a algunas familias y profesores del grupo; y comidas que venden entre la comunidad.

Solofrano resume el compromiso entre el club y su comunidad al afirmar que “tenemos una identificación directa con el barrio. Somos un club en una zona donde hay justamente muchísimos clubes. Sin embargo, nosotros tenemos (y esperamos que esto se mantenga cuando podamos volver a abrir) muchísima cantidad de socios, y una identificación total con ellos. Somos un conjunto, vamos todos para el mismo lado. La verdad que también hay un compromiso de los empleados, se hace difícil recaudar como antes, pagamos cuando llegamos; y aún así y todo nos aguantan y reconocen el esfuerzo.”

El Ercilla, del barrio porteño de Liniers, también sobrevive a partir de actividades culturales en formato virtual, como sesiones de lectura compartida promovida por los propios vecinos. Natalia Márquez, secretaria de la Comisión Directiva, cuenta que luego de estar mucho tiempo cerrado, en 2010 pudo reabrir sus puertas y recuperar a sus socios, y destaca que hoy se mantiene a partir del apego emocional de los vecinos.

El Club Ercilla organiza actividades virtuales, como clases y torneos de ajedrez.

Es tal el afecto de la comunidad hacia el club que los profesores que dictan actividades allí no lo hacen persiguiendo un fin económico. Ellos encontraron la plataforma de Mercado Pago como una variante para que quienes pudieran continuaran colaborando, aunque los resultados son escasos. Cabe destacar que en el propio buffet había sido concesionado a una cooperativa gastronómica que genera también ingresos para que el club pueda terminar obras de infraestructura pendientes. En palabras del equipo directivo: “Acá hay un compromiso barrial, militante con el club, social. Ahí donde vemos una posibilidad de trabajo y quien la quiera tomar, que se organice y la tome, pero siempre en un sentido solidario y para hacer crecer el club y no para enriquecimiento individual.”

A pesar de haber superado distintas crisis, hoy los clubes ven con suma preocupación la imposibilidad de llegar a cubrir los sueldos tanto de empleados administrativos como profesores. No obstante, el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), mediante el cual el Estado se hace cargo del 50 por ciento de los haberes, actúa como un bálsamo.

El Club Atlético Platense, que tiene sus sedes en Vicente López y en Saavedra, lucha para que la deserción de sus socios en esta etapa sea inferior al 10 por ciento. No tienen ilusiones de regresar a la normalidad en el corto plazo. A partir de abril se vieron imposibilitados de pagarles a los profesores de las distintas disciplinas y por esta razón los socios decidieron abonarles ellos mismos a partir de un aporte grupal. Si bien Platense no percibió ningún subsidio, fue beneficiado con un crédito destinado a los clubes de barrio que les aprobó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, con el cual planean mejorar las condiciones edilicias de sus sedes.

Club Argentinos de Del Viso

Los directivos Platense ponen su foco en los chicos menores a 17 años que mantienen lazos con la institución de distintas maneras, entre ellas vía Zoom. Para Carlos Fernández, miembro de la Subcomisión de Handball, se percibe un gran abatimiento sobre todo en los más jóvenes, por esta razón entiende que como institución se deben ocupar de ellos desde varios aspectos: “Tenés que trabajar la parte física, pero también la mental y recreativa de los chicos, para que les guste y estén contentos y quieran ingresar. Hay mucho cansancio”. El club también organizó el grupo “Platense Ayuda”, en donde socios y jugadores voluntarios juntan alimentos no perecederos, ropa, verduras y carne entre otras cosas para quienes los necesiten.

En el caso del club Ercilla, es sólo un docente el que percibe una suma de medio salario mínimo, vital y móvil a partir del Plan Potenciar Trabajo (exclusivo para personal de la economía popular que no se encuentre registrado) y, de forma voluntaria, lo destina exclusivamente para la institución.

Para el Club Sahores, el ATP ha sido una ayuda importante. Su presidente explica que “cayó tanto la recaudación que si nosotros nos quedásemos quietos, no cobra nadie”. Tiene un profundo sentimiento optimista a partir de ver cómo los profesores se desenvuelven a través de dar clases vía Zoom y cómo los chicos se conectan y el club sigue estando presente sus vidas.

No es la situación que vivió Imperio Juniors durante los primeros meses de cuarentena, al no haberse reglamentado aún la Ley para Apoyo y Fomento de Clubes de Barrio, y no recibir ATP pese a haber presentado la documentación correspondiente. En palabras de uno de sus directivos: “Estábamos en un limbo. Siento que se olvidaron de nosotros, que no existimos como club”. Finalmente pudieron acceder a la asistencia nacional, aunque para esa altura ya estaban atrasados con los sueldos. Si bien el ATP llegó no fue suficiente, por lo que debieron completar el faltante de la deuda con dinero que recaudaron –y que aún recaudan- a partir de la solidaridad de los socios. La institución mantiene el espíritu de barrio, en sus puertas no hay un molinete que impida la entrada a quien lo desee o necesite, y aún no haciendo promociones especiales, tiene una mora muy baja con escasos controles administrativos.

El club Argentinos de Del Viso no percibe en la actualidad ningún tipo de subsidio al tener una estructura pequeña a base de voluntarios. La gran cantidad de actividades que ofrece son gratuitas. Los profesores perciben un sueldo pequeño a partir de aquellas actividades por las que se cobra una cuota.

En cuanto a los servicios públicos, en todos los clubes pasaron a segundo plano, acumulando en este tiempo deudas o planes de pagos con altos intereses, que no tiene miras a ser resuelto hasta que se retome la actividad.

Por otro lado, en cuanto a los protocolos para reabrir, en general se condicen con lo recomendado por los ministerios de Salud y de Deporte. La mayoría de los clubes ya tiene ideado determinados controles básicos; como el uso del tapabocas, el alcohol en gel, la toma de la temperatura y la distancia social.

El sentimiento general de los directivos entrevistados es levemente optimista, a pesar del abandono que sienten por parte de los distintos entes reguladores. Cada uno de los consultados enfatizó la necesidad de no bajar los brazos ante este caos por y para su gente: de poder seguir ofreciéndoles a sus socios el refugio que buscan y se merecen.