Un evento quita mufa

El escritor y músico Luis Pescetti cerró el Festival de literatura infantil (FILBITA) con la lectura de cuentos elegidos por niños y niñas y sus tradicionales canciones. «En este contexto político-cultural, que existan estas iniciativas es poderosísimo», dijo el artista.

Pequeñas huellas de zapatitos en la Plaza República de Chile marcan el camino hacia el Centro Cultural Matta. La llovizna de hace unos minutos parece haber subido aún más el ánimo de algunos niños y niñas, que corren de un lado hacia otro imaginando nuevos mundos.

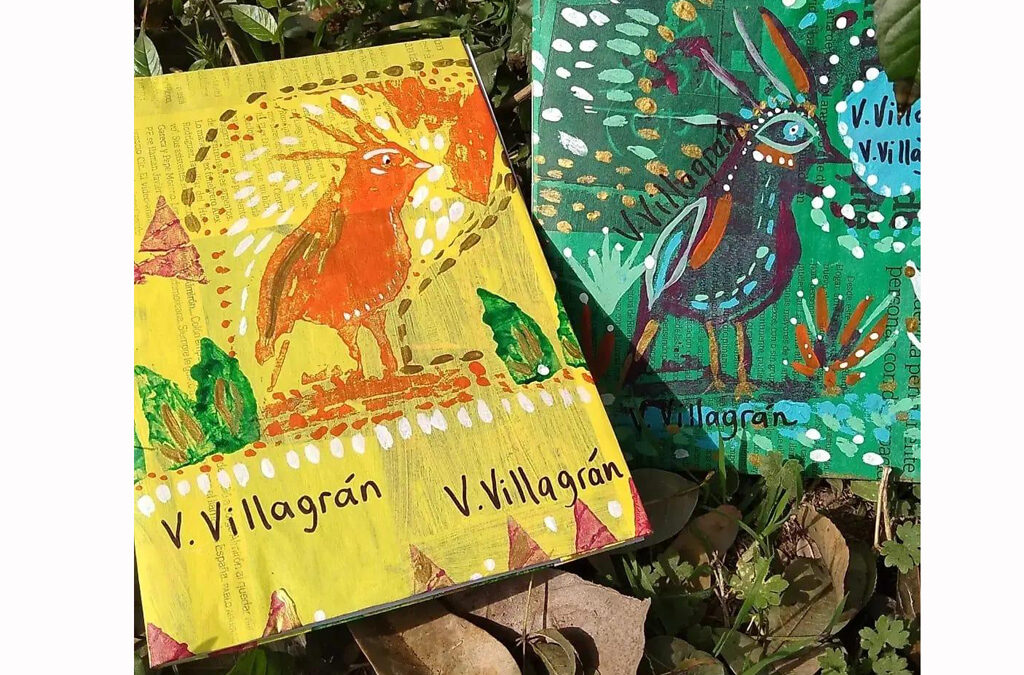

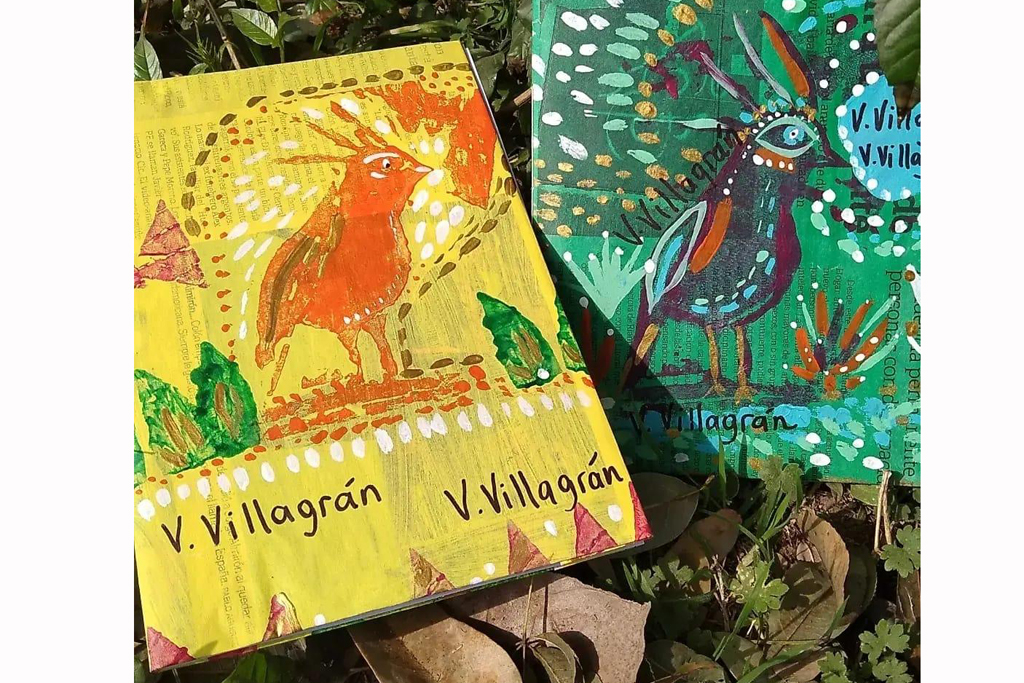

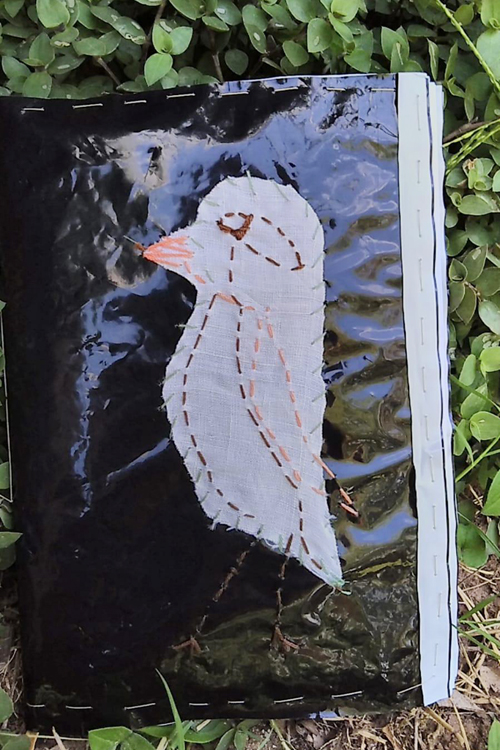

Adentro, miran ansiosos los libros, emocionándose cuando los personajes parecen salir de los cuentos, peleando con sus hermanos por quién es el primero en dar vuelta la página. Dejan registros de su paso en el Festival de Literatura Infantil con dibujitos en las paredes, que muestran orgullosos a sus padres. Los adultos, encantados, les toman fotos a sus hijos con la mini biblioteca de “El Gato Cascabel”, tratando de contener las impacientes manitos que quieren tocar los libros miniaturas.

Llega la hora de darle un cierre a la 14ª edición del FILBITA, el Festival de Literatura Infantil, por lo que las familias rápidamente se acoplan en el auditorio esperando ver al escritor y músico Luis Pescetti. Algunos niños y niñas con chupetes, otros más grandes, vistiendo disfraces de princesas, remeras de dibujitos animados o de equipos de fútbol, con zapatitos y vinchas de colores, stickers coloridos del Filbita pegados en su ropa, maquillaje artístico en sus cachetes, se sientan, se levantan, abrazan a sus padres, comen golosinas, lloran, se sientan, se levantan, se sientan. Una niña le da a una de las organizadoras un papelito, y vuelve a su lugar apresuradamente. Pescetti recibe esa carta, le sonríe cálidamente y saluda desde el escenario.

Las pequeñas manos no tardan en alzarse en el aire una vez que se pregunta: ¿quién quiere que le lea un libro? Facundo es el primero en ser elegido, se aproxima tímidamente al escenario, y toma asiento en la silla enfrentada al autor, quien le lee pausadamente, intercalando miradas con él y con el público. Los niños y niñas se acercan al frente del escenario, en una escucha atenta. Pescetti dice tener diez intentos para adivinar la edad de quien esté sentado junto a él. Carcajadas y aplausos resuenan en el ambiente cuando, finalmente, acierta de una vez. Algunos se animan a verlo fijamente, mostrarle sus propios cuentos y darle un abrazo.

“Amanda, ¿viste que el piso está más bajo que tus pies? ¡El piso está mal hecho!”, exclama el autor, sacando risas de adultos e infancias. Su tono de voz cambia cada vez que llega a una parte graciosa del relato, a ratos lee exageradamente lento, otras rápido, gesticulando de más y fingiendo sorpresa para hacerlos reír.

La tarde transcurre entre libros de otros escritores y escritoras, de los propios nenes y nenas, o de Pescetti, con historias sobre papas sabelotodos, comisarios transformándose en avestruces, vampiros, y personajes emblemáticos como el de Natacha, una serie de libros del propio autor. “Una vez me invitaron a una actividad en la Biblioteca Nacional y no se me ocurría qué hacer y estaba muy a mil. Y dije, bueno, que traigan libros y yo los leo. Y fue maravilloso, muy tierno, muy conmovedor”, expresa Pescetti, en diálogo con ANCCOM. “Lo que busco transmitir con mis cuentos, ahora más conscientemente que antes, es que quien lo lee se sienta normal, entender: lo que me pasa, le pasa a todos. Que no se sienta ni raro ni excluido sino, no normal en el sentido de normalizado, sino de no extraño. Cuando yo veía que los chicos en el grado hacían algo, y escribía un cuento, hacía una canción, tenía ese efecto, aunque yo no me lo proponía”, confiesa.

“Lará la lero, lará la lero”, “Echele leche al café para hacer café con leche. Para hacer leche con café, ¿qué hace falta que le eche?” Las familias repiten tratando de seguir con su voz, sus pulgares y sus manos, el juego rítmico. Los padres se miran cómplices entre la euforia de sus hijos, e inmortalizan los recuerdos a través de sus cámaras.

“Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mi. No me quedan amiguitos porque ya me los comí”, cantan entusiasmados El Niño Caníbal, al compás del artista y de su guitarra criolla. Parecen saberse las letras de todas las canciones que Pescetti lanzó en los años 2000. “Se oían gritos” canta en el tema ¡Bua Ja Ja Já!, y ellos gritan con ímpetu. Los pequeños espectadores encuentran su propio ritmo, y siguen las melodías alegremente, cumpliendo con uno de los objetivos del Filbita: darles lugar a todos y todas para reproducir la melodía que les da felicidad; contar, cantar y acompañar vidas y emociones.

“Participar de este evento para mi es un quita mufa. Mufa es cuando uno está enojado, chinchudo. En este contexto político-cultural, que existan estas iniciativas casi individuales de gestión, son poderosísimas, muy necesarias, muy fuertes”, reflexiona el autor, en diálogo con ANCCOM. El festival se realizó del 8 al 10 de noviembre en el Centro Cultural Matta y la Plaza República de Chile, con el fin de celebrar la literatura, la música y las infancias. Contó con la presencia de cuatro autores extranjeros y más de cincuenta argentinos, y se organizaron actividades gratuitas para chicas y chicos de todas las edades, incluyendo presentaciones musicales, lecturas, talleres y clases.