“Casi todos los escritores tenemos que trabajar también en otra cosa”

Se estrena en el Gaumont El Piletero, el Metrodelegado y el Cadáver, una docupelícula dirigida por Eduardo de la Serna y protagonizada por los escritores Félix Bruzzone y Kike Ferrari. “Yo pertenezco a la clase de los que construimos el mundo, y eso lo ejerzo tanto cuando trabajo en el subte como también cuando escribo”, plantea Ferrari en esta entrevista.

Dirigido por Eduardo de la Serna, El Piletero, el Metrodelegado y el Cadáver es un documental mixturado con elementos de ficción que aborda la cuestión de aquellos escritores que no ejercen plenamente su oficio, sino que se ven forzados a realizar otras actividades para poder vivir. A través de charlas, entrevistas y participaciones de distintos eventos, se exhiben en el film distintos retazos de la vida de los escritores Kike Ferrari y Félix Bruzzone, cuyos principales empleos se encuentran alejados del arte y de las obras literarias. Ferrari trabaja desde hace más de diez años en el Subte de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Bruzzone se desempeña como piletero. El relato tejido a dos voces tiene como disparador la aparición de un cadáver anónimo en un túnel subterráneo, a partir del cuál se empiezan a elucubrar distintas teorías. El film retrata los pensamientos de sus protagonistas, su compromiso político y sus historias de vida.

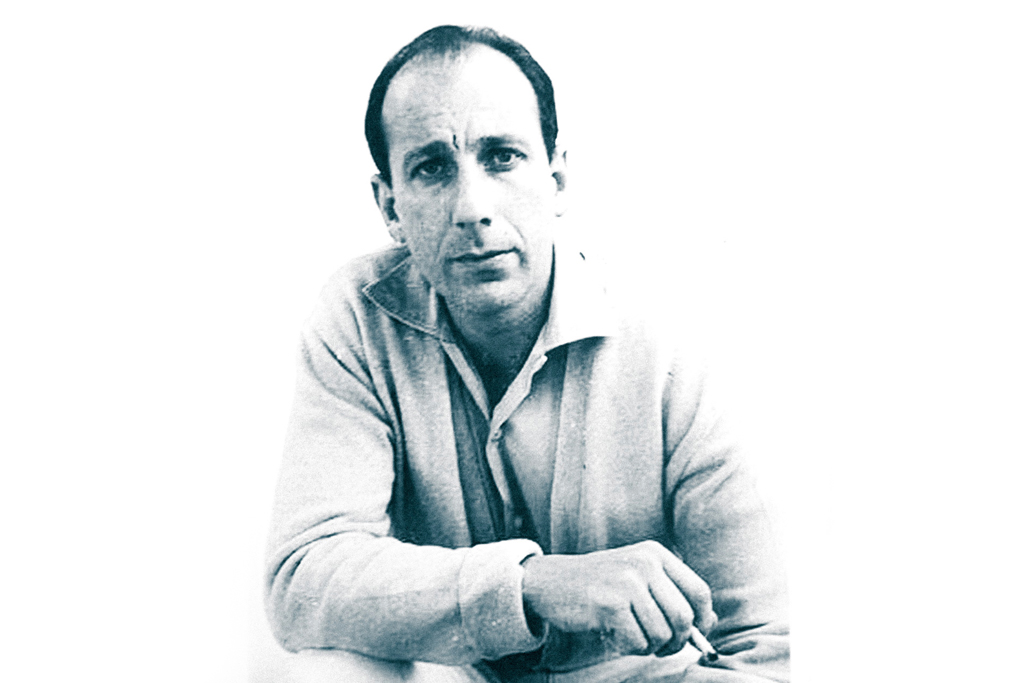

Ferrari tiene 53 años y confluyen en él tanto su producción literaria como su trabajo a jornada completa como empleado del Subte de la Ciudad de Buenos Aires, que le valieron el apodo de “el escritor proletario”. Novelas y cuentos de género policial como Que de lejos parecen moscas (2011) u Operación Bukowski (2004) le valieron a Ferrari distintos reconocimientos en el ámbito literario, como el premio Silveiro Cañada de la Semana Negra de Gijón (España). Él tuvo, desde un primer momento, muy en claro que su principal fuente de ingreso no sería provista por la literatura.

¿Cómo fue el proceso de producción de la película?

Fue un proceso largo, raro y tropezado. Fue divertido, de las clases de cosas que me gustan, hecha muy a pulmón. Eduardo (De la Serna) me contactó en 2017 para proponerme esta idea. En un primer momento iba a ser solo documental, pero luego se le fue sumando mucho de ficción. Habla sobre la relación entre dos trabajadores que escriben o de dos escritores que tienen otros trabajos, que somos Félix Bruzzone y yo. En un momento pareció caerse el proyecto, por un tiempo no supe más de él. Supuse que podía ser como otros muchos proyectos que quedan en la nada. Después de la pandemia, en 2021, Eduardo se volvió a contactar conmigo para comunicarme que el proyecto volvía a las andadas y que teníamos que filmar nuevas cosas. Retomamos y hubo una segunda tanda de filmaciones. Armamos un poco juntos lo que nos faltaba. Seis o siete meses después se terminó de grabar. El año pasado nos enteramos de que todo eso que habíamos estado produciendo había llegado a buen puerto y que la íbamos a poder estrenar este año. Fue, entonces, un proceso muy largo, hecho por muchas capas, pero que disfrutamos mucho.

¿Vés en el audiovisual un lugar potencial para seguir desarrollando tu carrera?

Me interesa, pero estando siempre detrás de cámara. Para escribir. Escribí un guión y tengo algún que otro proyecto por ahí guardado. Es un lenguaje distinto que uno tiene que aprender. Tiene posibilidades distintas. A mí me interesan todas las formas narrativas de la ficción desde el uso de la palabra.

¿Creés que tu trabajo en el subte te ubica en otro lugar a la hora de escribir?

Lo que creo que me ubica en un lugar distinto es mi pertenencia de clase. Es mi decisión que el lugar que ocupo en la producción o en el trabajo sea una parte identitaria respecto a quién soy. Ya sea en el subte o en cualquier trabajo asalariado. Trabajé en el subte los últimos doce años de mi vida, y los veinticinco anteriores los trabajé también pero en otro oficio. Lo que me da esto es una pertenencia, un lugar desde el cual vivir. Por supuesto que eso se traduce también en lo que escribo, como todas las demás cosas que me componen. Objetivamente, uno siempre ocupa un lugar en el proceso productivo, más allá de lo que piense. Después podés tener una posición más renegada o no con respecto a tu clase.

Yo pertenezco a la clase de los que construimos el mundo, y eso lo ejerzo tanto cuando trabajo en el subte como también cuando escribo. Esto me acerca a los demás. Por eso tengo participación gremial y por eso me siento uno con mis compañeros del subte pero también con los maquinistas o los obreros de fábrica o los maestros. La decisión consciente está en ese acercamiento a los de mi clase, pero eso no significa que cambie mi lugar objetivo en el mundo, ese siempre es el mismo.

¿Qué tan difícil es poder vivir de la escritura en nuestro país?

Son muy pocos los compañeros que pueden vivir exclusivamente de la venta de libros. Después los demás tenemos que tener otras tareas para solventarnos económicamente, que pueden estar más o menos cerca del proceso de escritura. Hay compañeros que son docentes, o que dan clases de creación literaria o que corrigen textos para una editorial. Ellos están más cerca de la literatura. Otros, como Félix, que limpia piletas, o como yo, que trabajo en el subte, estamos más lejos. Pero casi todos, excepto un puñado de nombres, tenemos que trabajar en otra cosa.

¿Por qué tu decisión, entonces, de trabajar en algo tan lejano a la escritura?

Yo lo prefiero. De hecho doy muy pocos talleres, tal vez uno o dos por año. Corrijo muy de vez en cuando textos ajenos. No hago mucho más que eso por fuera de mi trabajo. Para escribir necesito estar fresco, necesito tener ganas de escribir, y de poder poner las ideas y la voluntad del trabajo con el lenguaje ahí, en mis textos. Cuando trabajo con textos de otras personas me pasa que cuando vuelvo a mi propio tiempo literario ya no tengo ganas, no tengo ya fuerzas para ponerme a escribir. Es por eso, entonces, que prefiero que el tiempo de mi otro trabajo, de aquel que me veo obligado a hacer para poder vivir, sea otra cosa.

Podríamos decir que gran parte de la producción de tu obra comienza a gestarse durante tu tiempo en el subte?

En ese tiempo que estoy trabajando no dejo de pensar en lo que estoy escribiendo. En el subte craneo mucho. Quizás si tuviese otro trabajo en el cuál es más difícil distraerse o que implica otros riesgos sería otra cosa. Mi trabajo en mantenimiento tiene mucho tiempo de laburo mecánico y físico. En un laburo que lo hacés con el cuerpo y nada más, es muy fácil que la cabeza se te vaya. En esos momentos me permito pensar y organizar ideas que después vayan a ser escritas tres o cuatro horas más tarde, que es cuando llego a mi casa y puedo sentarme a escribir frente a la máquina. En el mejor de los casos, en el durante, saco el celular y escribo o guardo alguna nota o idea para recordarla después. Pero sí, me permite tener mucho tiempo pensando en lo que después va a componer mi trabajo.

Si estás leyendo esto

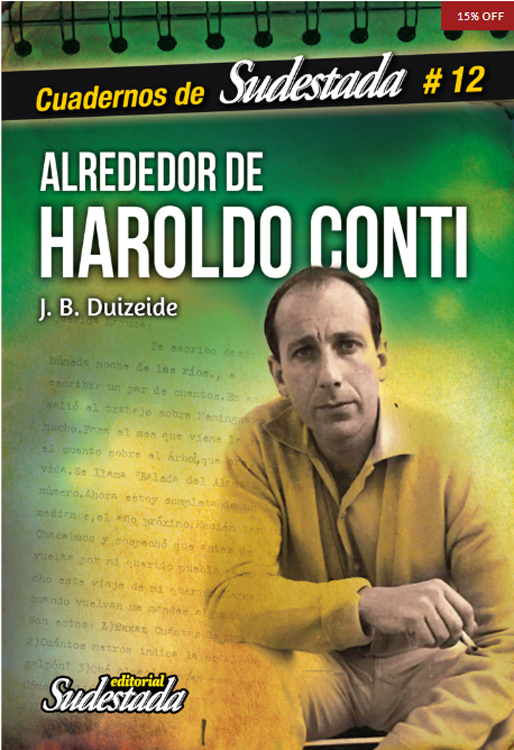

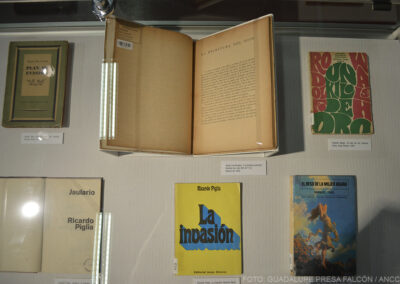

El 14 de febrero de este año el escritor publicó su última novela, titulada Si estás leyendo esto, en la que se reconstruye un presunto intento de suicidio de Jorge Luis Borges en la década del 30. Ferrari se vale de ese episodio para construir una historia, trayendo escritores de la talla de Ricardo Piglia como parte de la ficción y entramando, por lo bajo, una historización de la literatura argentina.

Respecto a la novela, Ferrari explica: “La primera vez que leí respecto a este intento de suicidio fue leyendo Borges: esplendor y derrota de María Esther Vázquez. Pensar en Borges agarrando un arma, queriendo matarse y no pudiendo me pareció una metáfora espléndida de la literatura argentina. Pensé que podía construir una historización de la literatura argentina alrededor de ese revólver que iba pasando de mano en mano, donde mucha gente lo tiene pero nadie lo dispara. Las manos por las que va pasando son autores de los 180 años de la literatura argentina, como Rodolfo Walsh, Sara Gallardo o Ricardo Piglia. Es una novela de ensayo en algún punto, pero escondida dentro de una novela policial de aventuras. Se puede leer de las dos maneras”.

Sobre su vínculo con la obra de Borges, exclama: “¡Creo que Borges es el mejor escritor de la lengua castellana del siglo veinte! Que hayamos tenido la suerte de que haya escrito desde acá, con todo lo que eso implica, es un privilegio enorme. Todo lo que pasó en la literatura argentina a partir del año 46 tiene que ver con cómo se posicionan los escritores frente a Borges. Algunos se mantienen en su estilo, otros enfrentan su poética, otros tratan de huir. Todos orbitan alrededor de esa obra, que es extraordinaria. Hay muchísimo para aprender ahí y para deleitarse del gozo de la lectura sobre todo”.