Jun 25, 2022 | Destacado 5, Géneros

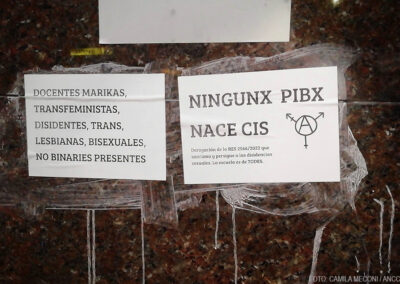

Esta semana se realizaron dos movilizaciones que se unieron en una misma consigna: el rechazo a la resolución firmada por la ministra Soledad Acula y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta que prohíbe el lenguaje no binario en las escuelas.

El jueves 23, en el marco de la Jornada ESI en los colegios, militantes, organizaciones sociales y docentes se movilizaron en las inmediaciones del ex Ministerio de Educación porteño, sobre avenida Paseo Colón.

“Ninguna apelación a la RAE, a los resultados de las pruebas estandarizadas ni a ´heridas en la educación producto de la pandemia” puede ser excusa para excluir a quienes no nos reconocemos en las marcas binarias y sexistas del lenguaje”, manifiesta el Frente Docente Disidente. “No se trata de un hecho aislado, sino que es parte de toda una serie de políticas de disciplinamiento y precarización laboral que el gobierno porteño viene desplegando en contra de les docentes”.

Desandar el binarismo en el lenguaje, implica superar la noción de inclusión: “Es lenguaje no binario”, manifestó Ese Negro Montenegro, de la Asamblea Travesti Trans No Binaria por la Salud Integral.

“Como persona no binaria pienso que es muy importante que podamos expresarnos desde un principio, y no esperar hasta los 20 o 30 años, para recién ahí identificar quiénes queremos ser en esta vida. Que no les roben más tiempo a las infancias”, manifiesta Nehu Asuad.

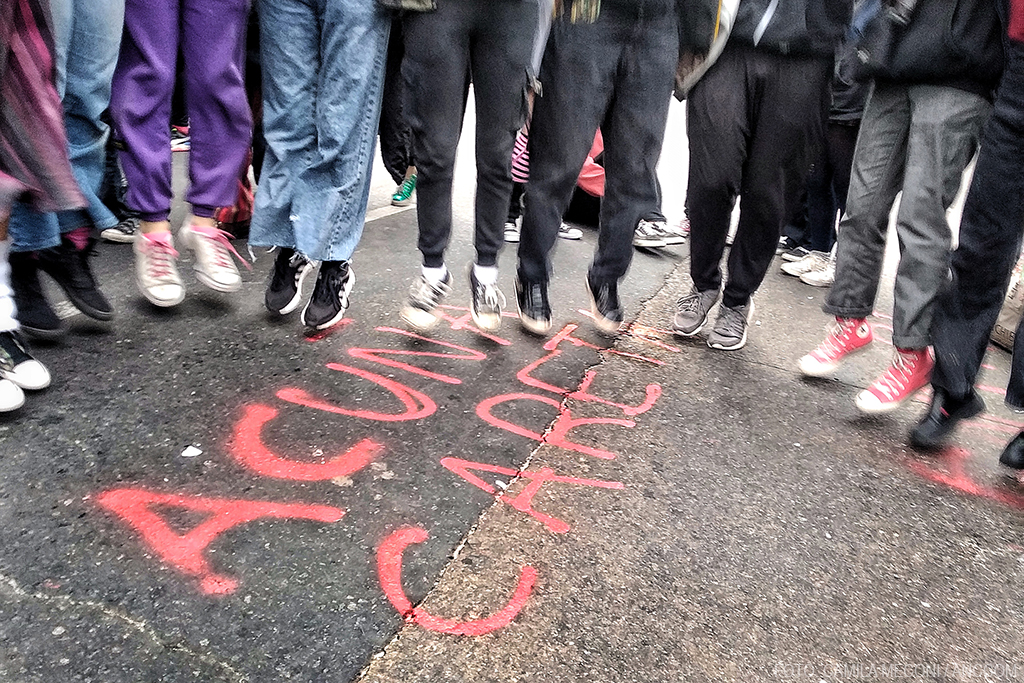

El viernes 24, estudiantes de distintos colegios dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una movilización con corte de calle en la intersección de Av. Nazca y Av. Rivadavia, en el barrio de Flores.

“Lo que el gobierno de la Ciudad no quiere es que nos organicemos democráticamente. La transformación que dicen que no para, es solamente recorte y persecución. Eso es lo que no para”, se escucha en la asamblea de estudiantes.

“Esto rebalsa por la prohibición del lenguaje inclusivo. Pero el reclamo viene siendo hace rato por mejoras edilicias, por comedores en todas las escuelas, por rechazo a las pasantías obligatorias en empresas sin consultar con la comunidad educativa, explica Valentina.

“El Artículo 11 de la Ley de Identidad de Género defiende que una persona puede ser tratada por el género con el cual se percibe, sin necesidad del DNI previamente. Entonces, me parece totalmente aberrante que no se esté respetando, y encima que Horacio Rodríguez Larreta venga a decirnos que no se puede usar la letra e, es una total falta de respeto. No estamos pidiendo permiso para ser identificades por lo que sentimos o por lo que somos: es lo que nos corresponde”, comparten estudiantes del Colegio de Danzas Jorge Donn.

Jun 16, 2022 | Destacado 4, Géneros

Cristina Montserrat Hendrickse es abogada y docente trans. Anunció su rechazó y objeción de conciencia frente a la normativa del Gobierno de la Ciudad que prohibe el lenguaje inclusivo.

No tardaron mucho en aparecer las primeras oposiciones a la prohibición de la utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas que dio a conocer la ministra de Educación porteña Soledad Acuña el pasado 9 de junio. A partir de esta resolución, los docentes en los establecimientos educativos de los niveles Inicial, Primario y Secundario, tanto de gestión estatal como privada, “deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”, así lo dicta su primer artículo.

Dicho documento remite a los postulados de la Real Academia Española y la Academia Argentina de Letras, los cuales sostienen que el uso de la “@” o de las letras “e” y “x” como supuestas marcas de género inclusivo, afectan las estructuras lingüísticas del español, convirtiéndolas en espejo de una ideología. “La gramática española que estudiamos no coarta la libertad de expresarnos o de interpretar lo que expresan los demás”, afirma la institución responsable del estudio y asesoramiento del uso del idioma español en la República Argentina, la Academia Argentina de Letras.

Una de las primeras en hacer pública su rechazo a la medida fue Cristina Montserrat Hendrickse, abogada, mujer transgénero y docente de Historia de la Escuela Normal Nº 6 de Palermo “Vicente López y Planes”, quien emitió un comunicado y anunció que desconocerá la normativa por objeción de conciencia. “Entiendo que me están coaccionando a invisibilizarme, a censurarme, están coartando mi libertad de expresión y principalmente mi derecho humano a la identidad de género», escribió.

ANCCOM se acercó a conversar con la docente, quien se explayó aún más en su argumentación: “Si prohibís el lenguaje inclusivo estás negando la visibilización de aquellas personas que no se sientan incluidas en una denominación sexogenérica binaria, por un lado estas predicando la perspectiva pero por otro lado estas excluyendo, sería una contradicción”.

Cristina Montserrat Hendrickse comenzó a autopercibirse como mujer y puertas adentro del aula enseña la defensa de la diversidad sexual y de género. Según menciona, la norma impulsada por Soledad Acuña se trata de una medida “arbitraria, ilegítima e inconstitucional en tanto se lleva por delante derechos humanos que integran el marco de convencionalidad de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución”.

Piensa seguir dando clases como lo hizo hasta ahora, refiriéndose a sus alumnos como chicos, chicas, chiques y enseñando la historia desde una perspectiva democrática. Para Cristina, de 53 años, es un lujo dar historia: “Yo con mis alumnos me voy con la sensación de que aprendo más de lo que enseño, de que saco ventaja. Aprendo de su tolerancia, de su capacidad de comprensión, una generación que tiene muchos menos prejuicios que la mía al menos”.

Según la resolución porteña, los resultados de evaluaciones realizadas en el nivel primario y secundario, advierten que el mayor impacto en los aprendizajes se produjo en prácticas del lenguaje, lengua y literatura. Los referentes de la educación del gobierno de Juntos por el Cambio adjudican este bajo desempeño al inadecuado uso del lenguaje inclusivo. Por su parte, la docente de la escuela del barrio Palermo reconoce que existen dificultades respecto a la comprensión en algunos de sus alumnos, pero no encuentra un nexo causal entre esto y el lenguaje inclusivo. “Hace 16 años que gobierna el mismo partido, si después de 16 años le van a echar la culpa al lenguaje inclusivo o a la cuarentena, me parece que no se están haciendo cargo de su gestión educativa”.

La misma cantidad de años pasaron, 16, desde que se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral en nuestro país. ESI es hablar, entre tantas otras cosas, de perspectiva de género y del respeto a la diversidad. ESI es un derecho de los estudiantes y una obligación estatal. Si bien este contenido sigue queriendo hacerse un lugar entre las disciplinas más convencionales y los contenidos curriculares básicos, una disposición educativa como la del Ministerio de Educación de la Ciudad vuelve a poner en disputa conquistas que parecían haberse saldado y reconocido en términos de derecho a través de una ley nacional.

Cristina, además de docente, es abogada desde hace 28 años y haciendo alusión a esta ley sancionada en el año 2006, declaró a ANCCOM “otra vez Buenos Aires está incumpliendo la federación, se corta sola y no cumple estos pactos. Está violando el federalismo porque ha ido en contra de la resolución del Consejo Federal de Educación”.

Frente a este escenario, una educación como la que brinda Cristina, se vuelve necesidad y resistencia. Según sus palabras, “la escuela es refugio y es contención”. A la Escuela Normal N° 6 concurren dos varones trans de 5to año, que no son aceptados en sus familias, sus padres no prestan su conformidad para entregarles la rectificación registral de sus partidas de nacimiento y DNI. “Esta resolución que dicta la ministra es como un mazazo en la cabeza para situaciones de equilibrio emocional frágiles como las que viven estos chicos, otra invisibilización más en el ámbito en el que se sentían protegidos es muy peligrosa”.

Feb 19, 2020 | Géneros, Novedades

Cacofónico. Exagerado. Ideológico. Forzado. Innecesario. Palabras y más palabras que evidencian la hipocresía y, en ocasiones, el desconocimiento de una masa que reproduce con ignorancia la discriminación sexista. Ignorancia que en algunos casos carece de intención, pero que en otros refleja los ideales de un patriarcado que sale a la defensiva ante el miedo de caer.

Según datos de la Fundación Todo Mejora, la población LGBTI tiene una tasa de suicidio hasta cuatro veces mayor que las personas heterosexuales. El bullying sufrido en las escuelas y en las propias familias patriarcales termina llevando muchas veces a niñes y jóvenes a atentar contra sus vidas. En 2018, se produjeron 147 crímenes de odio (basados en la identidad sexual) contra personas LGBT y 67 de elles murieron según un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el 59% de les argentines no está de acuerdo con que el uso del lenguaje inclusivo, un lenguaje que viene a luchar por la igualdad de género. Así lo reveló una encuesta sobre diversidad en el mundo laboral realizada por Adecco. La inclusión debe ser uno de los focos importantes en un país que muchas veces fue vanguardia, como con las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género. Pese a esto, la contradicción aflora cuando aparece la resistencia a la diversidad.

La RAE, el caballito de batalla patriarcal

“A lo largo de los milenios, las lenguas fueron decodificando un masculino genérico por el rol que tenían los hombres en el ordenamiento social: el macho acaparó todos los espacios y mantuvo un monopolio en la sociedad. Este masculino genérico era el correlato de ese ordenamiento social”, explicó Santiago Kalinowski, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas y de la Academia Argentina de Letras.

La Real Academia de la Lengua Española reproduce ese status quo del que habla Kalinowski. Sólo hay que remontarse al año 2018, donde no le quedó otra opción que eliminar esta definición de su diccionario:

«Fácil: Dicho especialmente de una mujer. Que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales.»

Pero aún en noviembre de 2019 mantiene otras:

«Sexo débil: Conjunto de mujeres. U. con intención despect. o discriminatoria.»

«Sexo fuerte: Conjunto de mujeres. U. con intención irón».

«Marica: adj. despect. malson. afeminado (que se parece a las mujeres).

adj. despect. malson. Dicho de un hombre, apocado, falto de coraje, pusilánime».

En definitiva, la postura de la RAE es clara. No hay que buscar respuestas de inclusión en un organismo que mantiene definiciones sexistas en su glosario. Para la RAE, además, «no es admisible utilizar x como marca de género. Es, además, innecesario, pues el masculino gramatical funciona en nuestro sistema, con en el de otras lenguas, como femenino inclusivo para aludir a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos.»

La posición de la Academia Argentina de Letras

“Los cambios lingüísticos no se pueden inducir, son cosas que se dan solas, los decidimos todos y no las decide nadie -sostuvo Kalinowski en referencia al uso del inclusivo-. No hay antecedentes de un cambio gramatical que se haya dado por decisión de una institución, es una decisión de los hablantes y no hay una oficialización. El voseo en su comienzo no era aceptado por las instituciones: los manuales de la escuela venían editados sin el vos, por ejemplo. Incluso en las ficciones argentinas protagonizadas por actores argentinos se hablaba con el tú. A los hablantes, sin embargo, no nos importó”.

A su vez, el lingüista y lexicógrafo avisó: “Si el día de mañana, el Ministerio de Educación obliga a usar la ‘e” no va a lograr un cambio en la estructura sintáctica del español, el voseo lo demuestra. El objetivo que perseguía la prohibición del voseo era algo gramatical. El inclusivo persigue objetivos sociales y políticos y es muy poco probable que pueda cambiar la gramática, aunque tiene más ventaja que el voseo porque busca la igualdad. Para cambiar la sociedad, uno utiliza la lengua y el lenguaje inclusivo busca generar conciencia para que el otro reflexione”.

Les especialistes argumentan que la respuesta para la inclusión no es institucionalizar el lenguaje inclusivo porque no funcionaría, sino que debe haber un cambio social. Y estos cambios, paso a paso, están comenzando a aflorar.

La inclusión llegó a las universidades

Las instituciones de educación pública encargadas de formar profesionales parecen ser el ejemplo. Es que una entidad no puede prohibir que un estudiante se manifieste. Y en estas universidades se aclaró que su empleo no remite obligatoriedad, sino justamente la libertad de poder utilizarlo.

“La deconstrucción de las estructuras patriarcales en nuestras relaciones supone cuestionar la utilización del masculino. Para comprender mejor un texto, en la mayoría de los casos, es más relevante el uso correcto de la coma o el punto, antes que la ‘e’ del nosotres, que tanto mortifica a algunes”, resolvieron en la sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) fue la que dio el primer paso allá por 2017 con un lenguaje no sexista (aún no era inclusivo) en sus comunicaciones institucionales. Poco después se comenzaron a sumar la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) de Chubut, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), entre otras tantas. Es decir, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Santa Fe, Rio Negro y Mendoza son algunas de las provincias que se proclamaron a favor de la libertad del lenguaje en sus principales universidades públicas.

Silvia Ramírez Gelbes, doctora en Lingüística y profesora y licenciada en Letras por la UBA, argumentó: “No me parece mal que las facultades se sumen al movimiento y acepten el inclusivo, incluso otorgo esas libertades dentro del aula. En algunos momentos lo uso porque siento esta carencia de inclusión que advertimos con el masculino. Este cambio puede ser exitoso, llevará tiempo, pero no lo creo imposible como lo dicen algunos lingüistas. Estamos en una primera fase de ese cambio”.

Las editoriales y la búsqueda de sumarse

Desde la versión de El Principito en lenguaje inclusivo hasta otra opción adaptada a La principesa, muestran que son cada vez más las editoriales que lanzan libros con en línea con la inclusión.

Gonzalo Miranda es parte de la cooperativa editorial que publicó Teen Trans, un manga con personajes inclusivos y que, a su vez, utiliza la ‘x’ como marca de género. “Nosotrxs pensamos que es importante el lenguaje como intervención en el discurso público para dejar expuesta la desigualdad, y seguir luchando por avances en la lucha del feminismo y las disidencias. Está bueno no dar por sentado en género del otrx o que un libro le dé al lector la oportunidad de elegir cómo nombrar, sin usar el masculino genérico”, reconoció.

Por otra parte, en referencia a la competencia con las grandes editoriales y la repercusión de las ventas en cuanto a la utilización del inclusivo, sostuvo: “Creemos, por ejemplo, que hoy Planeta analizando costos, mercado, demanda, no dudaría en publicar una obra como Teen Trans. Ahora eso no implicará desde la empresa ningún compromiso con la lucha y las reivindicaciones de la comunidad trans, no implicará una diferencia sustancial de ingresos al autor que lo que puede pagarle una editorial independiente… Solo implica un poco más de circulación (hoy en día según el libro blanco de la industria editorial argentina no hay gran diferencia en la tirada media de editoriales pequeñas y monopolios, salvo títulos específicos)”.

La justicia y un fallo único

La jueza Elena Liberatori fue la primera en utilizar hace unos meses el lenguaje inclusivo para redactar el fallo de un recurso de amparo. En él se leían las palabras “niñes”, “todes” y “representantes”. Enseguida, Liberatori fue denunciada por atacar la identidad cultural de Argentina por el abogado Elías Natanael Badalassi y un grupo de defensores pertenecientes a los colectivos de abogados “pro vida”.

El caso fue derivado al Comité de disciplina del Consejo de la Magistratura de la Ciudad para que se tratara el accionar que tuvo la jueza. Diana Maffia, Directora del Observatorio de Género del Poder Judicial de la CABA, respondió en el fallo: “La utilización del lenguaje inclusivo no socava la lengua como bien colectivo ni pone en peligro la administración de justicia sino que se encuentra en línea con diversas iniciativas que responden a una estrategia de inclusión que busca cumplir las promesas constitucionales sobre igualdad y no discriminación”.

Con esto, el Poder Judicial sentó jurisprudencia para la libertad de expresión en cuanto al lenguaje en futuros casos. Respecto a la determinación de la Magistratura, el juez Penal Contravencional y de Faltas, Pablo Casas, explicó: “Es positiva y auspiciosa la resolución de la Magistratura ya que se hace cargo de una discusión que nació en la comunidad y es importante que forme parte de la agenda en los ámbitos institucionales de decisión de política pública por el movimiento y convencimiento que se va dando en términos sociales”.

Casas, titular del Juzgado N° 10, desarrolló en conjunto con referentes en justicia abierta y de especialistas en letras y comunicación, una ‘Guía de Lenguaje Claro y Estilo’ con el fin de eliminar tecnicismos, clarificar la redacción y sobre todo buscar la igualdad de género en los fallos. “Algunos de nuestros objetivos al decidir intentar modificar el lenguaje en lo que hacemos son incluir y visibilizar la diversidad a través del lenguaje –explicó-. Empezamos de forma concreta eliminado el androcentrismo, creo que pesa más el respeto de una persona que la formalidad”. Y sobre la posibilidad de incorporar el inclusivo, agregó: “Lo debatimos y tratamos de pensar, aprender y decidir acerca de la forma y en qué contexto utilizarlo. Por ahora estamos centrados en el esfuerzo de hablar y escribir con palabras que incluyan a las personas y no, por ejemplo, utilizar genérico masculino”.

Netlix, otro paso en busca del cambio social

Luego de dos temporadas exitosas en Fox, se estrenó en Netflix la serie Pose, que cuenta con 50 actrices trans y ocho imperdibles capítulos con la historia de un club nocturno que es refugio de la diversidad en pleno capitalismo sexista de los ’80. Y como apuesta más fuerte aún, la plataforma sumó subtítulos en castellano inclusivo.

“Me pareció una apuesta osada, que aplaudo y quizás un poco inclinada al marketing. No nos olvidemos de que Pose es una serie con una historia muy vinculada con la cultura queer y creo que intuyeron que nadie les iba a hacer problema por elegir este tipo de español. Igualmente, aplaudo la iniciativa. Debe haber sido todo un desafío para les traductores que trabajaron haciendo los subtítulos de esa serie. Ojalá se convierta en una tendencia en películas y series, a mí me encantaría ser parte de un proyecto así”, manifestó Aldana Michelino, traductora audiovisual de inglés-español que se desempeña para Netflix.

Por otro lado, Michelino contó que el inglés, idioma oficial en 67 países, comenzó a adquirir tintes inclusivos: “Es un idioma que ha ido buscando la neutralidad con las herramientas que tiene. Hay un artista, Sam Smith, que hace poco decidió que quiere que se refieran a él con los pronombres ‘they/them’, que en inglés es el plural de la tercera persona y no tiene marca de género. Se usa tanto para hombres como para mujeres. Incluso, el diccionario Merriam Webster ya acoge una entrada que explica que ‘they’ se usa para referirse a una sola persona que no se siente representada por el binario femenino-masculino. De esta manera, el inglés también le encontró una vuelta de tuerca a la neutralidad de género”.

Educación, cultura, justicia, entretenimiento y hasta el nuevo presidente, Alberto Fernández, que utiliza el lenguaje inclusivo en su cuenta de Twitter frente a una institución como la RAE que lo niega, configuran una disputa en el lenguaje. El patriarcado versus la inclusión.

Abr 17, 2019 | Géneros, Novedades

El uso del lenguaje no binario fue el gran eje de todos los debates.

“Nunca una letra tuvo tanto contenido como la ‘e’”, dijo una de las moderadoras de mesa, resumiendo a la perfección el primer Congreso de Lenguaje Inclusivo, organizado por la Secretaría de Género y Niñez de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y llevado a cabo en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Con fuerte presencia de la comunidad LGBT+, los debates se fueron desarrollando a lo largo de dos días de ajetreada actividad.

Para les oradores y planificadores de este evento, fue el cumplimiento de un sueño. Durante la presentación, Karina Nazabal, secretaria de Género, Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, optó por usar la palabra “encuentro”, para ilustrar cómo en esos dos días, 11 y 12 de abril, se cruzaron un sinfín de historias de mujeres, travestis, trans, y otras disidencias sexuales. “Somos un gran tejido, una gran red, pero, sobre todas las cosas, un gran grupo humano, una familia, que sostenemos, desde nuestro lugar, el mundo más justo e igualitario que soñamos”, explicó Nazabal a ANCCOM.

El lenguaje inclusivo tuvo una importante impulso el año pasado, cuando la letra ´e´ empezó a utilizarse con mayor asiduidad como manera de expresar la inclusión.

“Visibilizar experiencias despierta consciencias”, dijo Gabriela Mansilla.

“Visibilizar experiencias despierta consciencias”, dijo Gabriela Mansilla, madre de una niña trans y parte de la Asociación Civil Infancias Libres. Para la activista, la tarea es encontrar un tercer lugar, ya que el lenguaje inclusivo incumbe a la corporalidad. En el panel de “Niñeces”, mostrando el ejemplo de su hija, explicó cómo la comunidad travesti se ve en riesgo por la necesidad de encajar en los estándares binarios de género impuestos por el sistema de salud. “Decir ‘si sos mujer, parécete a una mujer’ tiene que ver con lo que nombramos, con lo que entendemos de los cuerpos”, explicó Mansilla.

Una de los fundamentos de esta nueva forma de hablar es que lo que no se nombra no existe. Una lengua que sólo refiere a hombres excluye de su universo a una amplia gama de identidades. “Existe un entrenamiento patriarcal internalizado, que son formas de control que el lenguaje naturaliza”, expuso Ro Ferrer, ilustradora de la editorial Chirimbote.

En ese mismo panel, Jorge Víctor Ríos, activista gay y docente de la provincia de Misiones, remarcó el carácter contestatario y rupturista de la e, pero también advirtió que paulatinamente se va llegando a un consenso con respecto a su uso. Al crearse reglas, surge una tensión, pero “luego vendría algo más”, argumentó Ríos. “Quedaría la lucha por democratizar el lenguaje y la sociedad. El lenguaje es una de las armas, pero no es una imposición”.

Sus palabras terminarían siendo un augurio. No menos de una hora después, en la mesa “Lo instituido y lo instituyente”, expusieron dos lingüistas con miradas opuestas con respecto al lenguaje inclusivo. Mientras que Angelita Martínez, del Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticas de la UNLP, consideró que la lengua es un instrumento comunicativo, y su uso es creativo y su sintaxis motivada, el otro panelista fue su antítesis. Daniel Molina, escritor y crítico licenciado en Letras de la Universidad de Buenos Aires, le preguntó al público oyente “¿Qué culpa tiene el castellano?”.

Su ponencia fue la voz disidente en un congreso en el que todos parecían estar de acuerdo. Para Molina, el español es neutro y no nació machista. “El lenguaje inclusivo es metido artificialmente, es un apósito, una solución falsa para un problema que no existe,” expuso el crítico. Sus palabras no dejaron a nadie indiferente: los espectadores, que durante los otros paneles de la jornada habían escuchado en silencio, lo interrumpieron repetidamente con cuestionamientos y contraargumentos. El acalorado ida y vuelta resultó inútil, porque nadie dio el brazo a torcer.

Los paneles se desarrollaron durante dos jornadas a sala llena.

El ambiente cargado se disipó poco después, cuando uno de los invitados a la mesa de cierre entró bailando al auditorio. Danna Galán, activista drag de Bolivia, llamó a usar el lenguaje inclusivo como una herramienta para pensar la historia colonizada y patriarcal y empezar a escribir una propia. “El lenguaje es más que una letra, es un debate político, cultural, y de identidades de género,” sostuvo Galán.

Nazabal fue la última oradora de un congreso que no se adecuó a las convenciones tradicionales y académicas de estos eventos. “Mi feminismo es no binario, y su categoría política para construir es el amor. Nombrarnos como todes es nombrarnos y reconocernos desde el amor”, concluyó la funcionaria.

Ene 9, 2019 | Novedades

“Hay que dejar de pedirle permiso al diccionario para hablar”, dice desde su despacho Santiago Kalinowski, doctor en Letras y director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. En las últimas semanas, los medios visibilizaron un fenómeno que el debate en torno a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) logró sumar a la agenda pública: el lenguaje inclusivo. Para Kalinowski, sin embargo, esa discusión está bastante lejos de ser nueva.

También conocido como “lenguaje de género” o “no sexista”, el lenguaje inclusivo consiste en una serie de modificaciones en la lengua española para introducir un género neutro en los casos en los que se hace referencia a un individuo cuyo género no es marcado (ni femenino ni masculino), o a un grupo de individuos de varios géneros para lo que hoy se utiliza el masculino genérico (como por ejemplo “los estudiantes”, aunque sean varones y mujeres). Esta forma de utilizar las palabras produce conflictos porque sugiere la necesidad de cambios profundos en las composiciones gramaticales. Sin embargo, muchos colectivos que adscriben a ideologías de género las utilizan habitualmente. La discusión llegó a la superficie mediática cuando estudiantes secundarias se refierieron a “les diputades” en varias entrevistas periodísticas durante el crucial debate en la Cámara Baja. Las consultas empezaron a llover y la Academia publicó un pronunciamiento.

¿Cuándo comenzó a trabajar este tema?

Nosotros tenemos el servicio de consultas idiomáticas y somos una institución que entiende en cuestiones de lengua desde siempre, como cualquier academia. Empezamos hace bastante tiempo a recibir una demanda muy fuerte de consultas de los usuarios primero y después de la comunidad de medios. Y eso, cuando salió el video de una chica de un centro de estudiantes hablando con lenguaje inclusivo, de repente invadió la agenda pública. Pero eso fue simplemente el catalizador, esto es un proceso que viene hace como veinte años más o menos.

¿Tan antiguo es el fenómeno?

El estado actual de la cuestión, con el uso de la e, es simplemente el último capítulo de la discusión sobre el masculino no marcado, que viene desde que existió la necesidad de tratar de lograr que la sociedad tome conciencia de la situación de desigualdad que hay entre los géneros, de un género que tiene supremacía y uno subordinado. En el año 1999 salió publicada con desdoblamiento la constitución de Venezuela. Es un caso muy sonado porque es bastante difícil de leer. Todo el documento está escrito con o y con a. No se puede decir gobernador sin decir gobernadora, ministro sin decir ministra, presidente sin decir presidenta. Entonces quedan unas cláusulas totalmente kilométricas. Por ejemplo “si el cargo del presidente o la presidenta o el cargo del vicepresidente o la vicepresidenta o el cargo del gobernador o la gobernadora”… Digamos que, estilísticamente, se vuelve una pesadilla.

Muy difícil de leer…

Como era tan engorroso, se ensayaron opciones que ahorraban el desdoblamiento. Primero apareció la arroba, que a mucha gente le pareció que era binaria también porque es un signo que parece una o adentro de una a o algo así. Ante éste problema se propuso usar la X, que era no binaria, pero no es pronunciable. Entonces apareció la posibilidad de usar una vocal que no sea ni la a ni la o, con tradición de ocupar el lugar de vocal desinencial.

Entonces se incorporó la e…

Claro. En español en el final de las palabras solamente hay tres vocales, la o, la a y la e. Entonces por eso se prefirió la e, aunque trae otros problemas.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo el problema de que “lectores” es masculino, entonces vos podés decir “les lectores”, pero sigue sonando muy masculino porque existe lectoras. Algunos lo que hacen en lugar de decir “les lectores” es decir “les lecteres”: cambian una vocal más para atrás.

Entonces el lenguaje inclusivo genera problemas gramaticales…

Genera un tema que es que no existe morfología en la lengua española. El género gramatical en español está estructurado de esa manera. Tiene una versión no marcada que es masculina, el masculino genérico, y que incluye a personas de todos los géneros. Por otro lado está el masculino marcado y el femenino marcado. No existe femenino genérico. El masculino sirve para dos cosas y el femenino sirve para una sola. Eso se puede remontar a la noche de los tiempos de la codificación gramatical.

¿Es una convención casual?

Es convincente pensar que dinámicas que eran propias de la especie vienen de mucho tiempo antes. Por ejemplo, que es el macho de la especie el que monopolizaba la fuerza física, el que distribuía los recursos valiosos, acaparaba los espacios de poder. Desde el punto de vista de la larga evolución humana no es casual que haya sido el masculino el que haya asumido ese rol. No es una conspiración entre los tipos que dijeron “vamos a hacer así”. Es tan abrumadora la presencia del macho de la especie en todos los lugares de mayor visibilidad que se da solo. Se asume que si hay un espacio, ese espacio es de hombres. Porque las lenguas funcionan en base a generalizaciones. De otra manera no podríamos hablar.

“Hay que dejar de pedirle permiso al diccionario para hablar”, dice desde su despacho Santiago Kalinowski.

Posiciones y cruces

El debate en la academia ha resultado en posiciones a favor y en contra. En el año 2012, la Real Academia Española (RAE) emitió un informe donde criticaba las intervenciones de este tipo a la lengua española por un grupo de guías “por un lenguaje no sexista”. En un tweet de enero de este año, la Academia reafirmaba su posición frente a estas expresiones definiéndolas como “innecesarias y artificiosas”. Por otro lado, grupos feministas y ciertos académicos consideran que su uso es válido y necesario puesto que, desde su perspectiva, el español está “atrasado” frente a ciertos cambios sociales.

¿Cuál es su posición frente a este tipo de lenguaje?

Nuestra postura es que el lenguaje inclusivo es un recurso de intervención del discurso público que persigue un fin en la sociedad, que es el de echar luz sobre un problema, denunciar una desigualdad y eventualmente crear las condiciones para cambiarla. Es decir, pertenece al ámbito de la retórica, no es un fenómeno lingüístico. No sé si alguna vez lo va a ser, es muy difícil por otras razones. Tiene una extraordinaria potencia y, como se subordina al progreso social, es un recurso fantástico y necesario. Pero si se estudia dónde, cuándo y cómo aparece, se da cuenta de que su ámbito natural de circulación es el discurso público: una entrevista, una pancarta, un tweet.

¿No lo considera un proto-cambio lingüístico?

Me parece que plantearlo en esos términos es ya darle estatuto de cambio. Desde un punto de vista lingüístico, no podemos decirlo. Es una intervención consciente, calculada, planificada y muy potente e interesante porque no tiene precedentes. Se puede decir que es la formulación discursiva que rodea una lucha social y política. Y eso es algo de toda la vida: toda lucha social y política conformó alrededor un tipo de discursividad propia.

Pero podría pasar de lo retórico a lo lingüístico…

Todos los que intervienen en este debate presuponen que a la lengua la cambian cinco ‘changos’. Es tal la vehemencia con la que se lo rechaza como con la que se lo defiende. El valor principal de las lenguas es adaptarse a las novedades manteniéndose fiel a sí mismas. Si uno hablara con una persona del siglo XVIII se entendería perfectamente, dirían: “Uh usted habla raro. Usted también” y ahí se acabó. Para que esto ocurra hay que cambiar todas las vocales desinenciales, todo el sistema de pronombres y toda la estructura morfológica. La dimensión es totalmente desproporcionada: por eso digo que es muy difícil. Es reestructurar algo que en la mente de los hablantes está en un lugar de altísima jerarquía, que es muy abstracto.

«Nuestra postura es que el lenguaje inclusivo es un recurso de intervención del discurso público que persigue un fin en la sociedad», dice Kalinowski.

¿Es útil entonces hablar en inclusivo?

Cuando uno escucha una fórmula de inclusión, no puede evitar tener conciencia de que hay alguien detrás que se planta frente a un problema, lo que lo lleva a ver ese problema. Con el discurso se lo presenta. Es un problema tan grave que quien use el lenguaje inclusivo necesitó por medio de esa forma denunciarlo. A partir de allí, uno no puede estar al margen, ya se involucra. Porque le molesta o porque le suena raro, pero se involucra. En ese sentido, es muy potente y muy necesario.

Frente a las posturas que no lo rechazan pero lo consideran un cambio generacional ya instalado, ¿considera que el español está atrasado a los cambios culturales?

Creo que es un fenómeno de nicho. Su ámbito de circulación es extraordinariamente restringido, hay grupos localizados con mucha visibilidad porque están a la vanguardia del movimiento: centros de estudiantes, el Congreso, algunos medios. Así como la lengua se configura a lo largo de miles de años y a través de generalizaciones, en esas generalizaciones se actualizan prejuicios de tipo racial, cultural y político. Atrasar, por supuesto que atrasa: es un poco algo que está dado. Y por ejemplo si uno quiere que deje de haber palabras racistas lo que tiene que hacer es terminar con el racismo. Como se trata de un pronunciamiento político, uno no puede coartarle a nadie la voluntad de pronunciarse ante una causa tan importante como esta, que la siente de una manera tan íntima y tan fuerte con argumentos gramaticales. Porque si uno se lo impide con argumentos gramaticales, esos argumentos, como se trata de un fenómeno político, no se leen y no se entienden como otra cosa que una intervención política.

Como lo hizo la RAE y otros grupos opositores…

Hay un problema de apreciación del fenómeno: se está tratando de lingüístico algo que no es lingüístico. Todas las organizaciones militantes escuchan eso como un intento de un organismo (la RAE) que tiene mucho poder de comunicación, de horadar la lucha feminista, no como una declaración clínica de tipo gramatical. La lengua funciona como una manera mediada de discriminar a una persona por distintas razones: su sexo, su origen nacional, su clase social, su raza. Se convierte en un dispositivo para hacer lo que realmente quiero hacer: criticar a la mujer que reclama igualdad. En cambio, si una persona no usa el lenguaje inclusivo, está usando la gramática de su lengua y no lo podés acusar de nada a menos que diga barbaridades. Hay que bajar la ansiedad de que de repente va a haber una “policía del lenguaje inclusivo” y que si vos no lo usas te convertís en un “machirulo”.

Esa palabra estuvo en agenda por el uso que le dio la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para criticar a Mauricio Macri. ¿Qué piensa al respecto?

Para el discurso feminista fue un golazo. Esta palabra ya está en proceso de ponerse en el diccionario. Las declaraciones de gente de ese nivel le dan mucho ímpetu porque de repente un montón de gente se entera de lo que significa y dicen “ah, me viene bárbaro para decirle a éste que me acaba de rozar el culo en el transporte público, que me dice una guarangada”, porque hay un rol que esa palabra describe muy bien. Los hablantes necesitamos mover el léxico mucho más que todo lo otro.