Abr 10, 2019 | DDHH, Géneros, Novedades

Los vecinos de Floresta aseguran que aumentaron los intentos de secuestros en la zona.

El jueves 21 de marzo, una denuncia anónima alertó sobre el funcionamiento de un prostíbulo en Juan B. Justo 6162. La policía se hizo presente en el lugar y clausuró el inmueble, pero los vecinos y vecinas de Floresta observaron que la faja que impedía el ingreso, no tenía ninguna inscripción.

Con el correr de los días, los habitantes del barrio advirtieron que el prostíbulo seguía funcionando y se organizaron de manera espontánea con el objeto de denunciar la red de trata. El 3 de abril un grupo de vecinos y vecinas escracharon el lugar.

La primera semana de abril, las cadenas de whatsapp se convirtieron en el medio de comunicación más usado. Las pibas del barrio, se manejaban informadas gracias a las tecnologías. Las chicas ya venían alertando sobre el aumento de intentos de secuestros en la zona, a través de relatos en primera persona o en tercera, pero con detalles precisos de calle, horario y modalidad. La metodología era coincidente: bajaban dos hombres de un auto y trataban de meterlas a la fuerza. Muchas no denunciaron, por miedo, y otras comentaron que en la comisaría no pudieron hacerlo.

El temor y la cantidad de casos llevó a estas chicas a confeccionar un mapa de la zona con todos los puntos en los que hubo intentos de secuestro. Lo viralizaron para alertar a la población.

Unos 80 vecinos se movilizaron alertando sobre una red de trata que tiene en vilo al barrio.

Relatos entrelazados

El jueves 4 la esquina de Nazca y Juan B. Justo comenzó a poblarse de chicas con el mate, madres con pibes, vecinos sueltos, integrantes de unidades básicas y del Centro de Estudiantes del Terciario Juan B. Justo.

El murmullo de los grupitos iba hilando historias que confirmaban los sucesos viralizados, les ponían nombres y parentescos. Esa cercanía afectiva, los convertía en verdades, les daba un rostro.

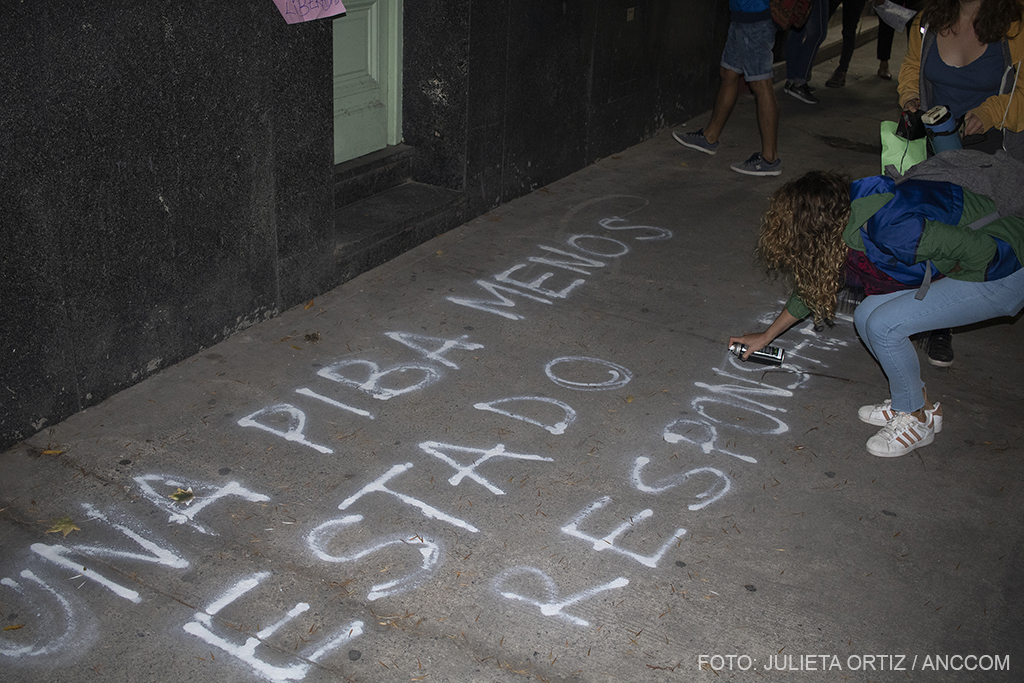

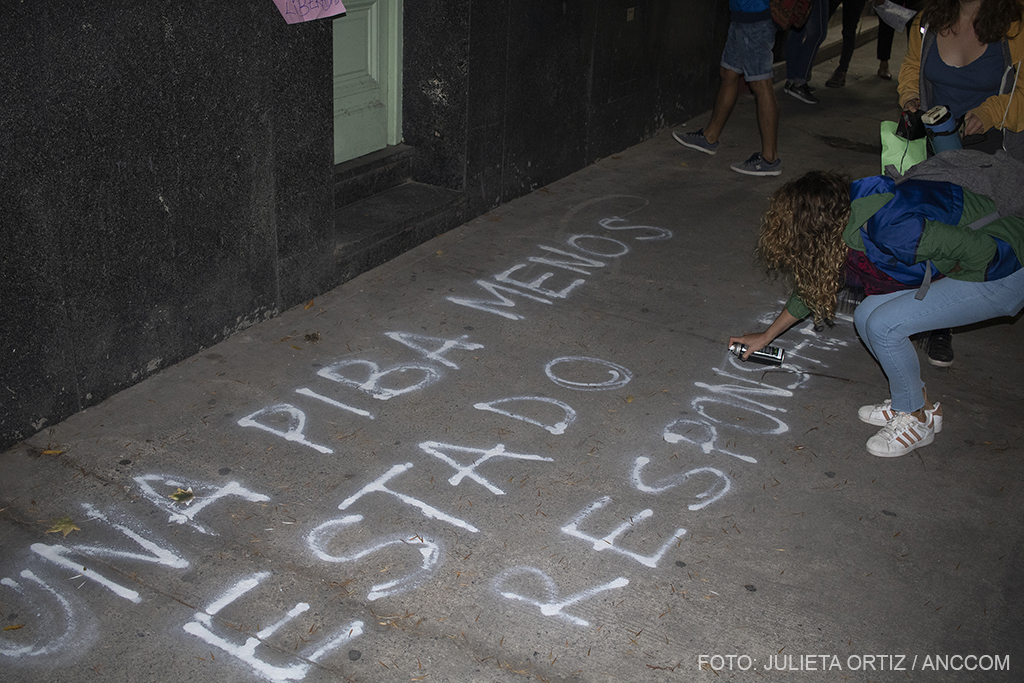

Los vecinos marcharon por la avenida Juan B. Justo. En el camino, el contingente se detuvo en la puerta de la casa sospechada para realizar un escrache. Los cánticos, los tambores y el olor del aerosol emanaban indignación e impotencia. Las veredas y las paredes se tiñeron de escritos contra la trata y los vecinos y vecinas que se encontraban cerca comenzaron a salir a ver qué pasaba.

Los manifestantes organizaron un escrache frente a una casa sospechada de funcionar como prostíbulo.

Ver, oir, percibir olores

Voces sin nombre, por miedo, y con mucha proximidad a la casa escrachada, le expresaron a ANCCOM, que no denunciaban el lugar porque tenían hijas mujeres y temían por ellas.

Un vecino declaró que no había escuchado nada en esa casa, pero que veía por su ventana hacia la terraza del lugar y le llamaba la atención la cantidad de colchones desparramados, mujeres sin ropa, la presencia de hombres y una pileta de lona.

En la movilización estaba presente la denunciante anónima. Ella decidió seguir preservando su identidad, pero le contó a ANCCOM que vive a la vuelta de la casa sospechada de funcionar como prostíbulo y que se dio cuenta de lo que se hacía ahí adentro cuando pasó una tarde y “desde las ventanas salían unos tubos grandes, como extractores, con olor a perfume y a encierro”.

Ella relató con firmeza que había hecho la denuncia porque tenía hijas mujeres, que la Fiscalía se había presentado en su casa y tenía que ir a declarar en unos días. Necesitaba conseguir más testigos, pero le resultaba difícil, mucha gente tenía miedo. Sin embargo, Vecinos de la Asamblea Floresta (así se conformó el grupo de whatsapp) decidieron acompañarla.

El grupo continuó camino a la Comisaría 43. Al llegar, la policía armó un muro humano color bordó frente a la puerta. Los vecinos y las vecinas elevaron el volumen de los cánticos. La tensión se potenció. El comisario se presentó y pidió reunirse con un grupo reducido. Cuatro chicas y chicos siguieron al comisario Aldo Minola hasta su oficina.

Una de las pibas le dijo a Minola que había una red de trata con connivencia de la policía en el barrio y que el prostíbulo seguía funcionando. En una atmósfera muy tensa, el comisario elevó el tono de voz, exigió pruebas y pidió la dirección de la casa en cuestión. En el pasillo se amontonaron tres oficiales. La militante les dio la dirección exacta y todos voltearon la cabeza sobre el mapa de comisarías de CABA.

Juan B. Justo 6162, no pertenecía a la jurisdicción de la Comisaría 43, por dos cuadras. El dato descomprimió la tensión. Entonces comenzó una conversación. En ella se planteó todo lo acontecido, el Comisario decidió dar parte a la fiscalía correspondiente para ver qué se podía hacer y se retiró de la oficina. Sólo dos oficiales se quedaron con el grupo reducido durante la hora restante que duró la averiguación.

Las chicas comenzaron a hablar de feminismo con los oficiales. El diálogo siguió con pasajes tensos y terminó con la contestación del policía: “Obedecemos a los políticos de turno. Para eso nos pagan”.

Pedagogía policial

Cuando volvió el comisario, expresó que de la Fiscalía le habían explicado que si hay un policía presente en una situación de intento de privación ilegal de la libertad, se hace una intervención de oficio, “porque los agarrarían con las manos en la masa”. Pero en caso de que no hubiera un oficial cerca, hay que hacer la denuncia y la figura legal es acoso callejero, que es una contravención.

Las chicas se inquietaron porque no resolvían la cuestión. El comisario aclaró que, como se trataba de intentos de privación ilegal de la libertad, la figura recae sobre el fin, es decir, si los secuestros son con el objetivo de trata de personas o con el de extorsión. Si se corroborara alguno de esos fines, sería penalizable, pero como esos casos referían a “intentos” no podían presuponer el fin.

La autoridad policial pidió el mapa que confeccionaron las pibas y se anotaron las direcciones que correspondían a su jurisdicción. Se comprometieron a patrullar más la zona y a cambio solicitaron convencer a las otras chicas de hacer las denuncias para poder tener la mayor cantidad de datos posibles. Una de las adolescentes dijo que no les tomaban las denuncias. El comisario contestó que tenían que insistir.

A través de ONG La Alameda se confirmó que en esa causa actúo la Policía Federal, División de Trata, y quedó asentada en la Fiscalía Nº 8, especializada en Trata y Explotación (PROTEX), ubicada en Perú al 500.

Tras el escrache, los vecinos se dirigieron a la Comisaría 43.

Sep 7, 2016 | inicio

Alfombras, almohadones y hasta unos tatú-carreta enteramente producidos con orillo textil, proveniente del descarte industrial de etiquetas de ropa, son algunos de los productos que iluminan el taller de Lucrecia Bordet, miembro de Cirujeando, uno de los emprendimientos textiles que conforma la Red Ropa Limpia. Para realizar sus productos, Lucrecia y sus compañeros de equipo reutilizan en cada metro cuadrado un kilo de materia prima. “El emprendimiento tiene como base principal el impacto social y ambiental positivo. La filosofía que nos impulsa es revalorizar el trabajo digno, mostrando que existe transparencia en nuestras formas de producción y en toda la cadena de valor. Se puede hacer bien las cosas. Se deben hacer bien las cosas”, asegura Lucrecia. El de ella es uno de los eslabones de esta iniciativa, impulsada por la ONG La Alameda, que busca mejorar las prácticas laborales en la industria textil, muy cuestionada por las múltiples denuncias de producir con trabajo esclavo.

Nicolás Cludius, miembro de Onda Orgánica, emprendimiento también adherido a Ropa Limpia, recuerda el momento exacto en que conoció la campaña. “Tamara Rosenberg –quien coordina la cooperativa Mundo Alameda que también forma parte de Ropa Limpia- me llamó porque el día que Rodrigo y Rolando Mur Menchaca de 10 y 5 años respectivamente cerraron sus ojos para siempre al incendiarse un taller clandestino en el barrio de Floresta el 27 de abril del 2015, mucha gente los abrió. Fueron los consumidores, nosotros, todos los que empezaron a demandar respuesta a una misma pregunta. ¿Se puede hacer las cosas bien?”, cuenta Cludius.

«Fueron los consumidores, nosotros, todos los que empezaron a demandar respuesta a una misma pregunta. ¿Se puede hacer las cosas bien?”, cuenta Cludius, director del emprendimiento Onda Orgánica de la Red Ropa Limpia.

Tamara Rosenberg explica que la cooperativa Mundo Alameda “es una parte de la Alameda que, en su conjunto, integra la red Ropa Limpia. La particularidad es que la mayoría de los integrantes de la red, antes de su conformación, producían sus productos con nuestra cooperativa, de ahí surgió la idea de conformar la red e ir sumando más actores”. En este sentido el principal desafío, dice Tamara, “es lograr que más gente se involucre en fomentar una industria más limpia y justa en todos los eslabones, desde el productor de la materia prima, el que confecciona, el diseñador, el vendedor y el consumidor”.

Con esta premisa produce Ropa Limpia. “Trabajo hace casi 20 años en la industria de la indumentaria, lo hice en muchas marcas nacionales como encargada de producto o producción. Ahora creo que no hice los suficiente para investigar a fondo los talleres que contraté en varias ocasiones”, dice Lucía Dellacasa, directora de Reinventando, un emprendimiento que reutiliza prendas en desuso, quien también se insertó en la red a través de un llamado de Mundo Alameda. “Me preocupaba por buscar el precio justo (cuando mis jefes me dejaban), pero nunca cuestioné si tercerizaban y en dónde, ni exigía ver el lugar de producción para verificar que los costureros estuvieran en buenas condiciones”, recuerda, y agrega: “Ahora quiero transmitir esta necesidad de investigar y de cuestionar a los talleres con los que trabajamos, a todos mis colegas, y a todas las personas que trabajan de esto; me parece una acción fundamental para terminar con la explotación y el mal trato a los trabajadores.”

«Quiero transmitir esta necesidad de investigar y de cuestionar a los talleres con los que trabajamos, a todos mis colegas, y a todas las personas que trabajan de esto», explica la directora de Reinventado, Lucía Dellacasa de la Red Ropa Limpia.

En relación a dar respuesta al circuito de la trata de personas y las condiciones denigrantes de muchos trabajadores textiles, Lucía considera: “Estamos apoyando la Ley de Auditoría de Marcas, que propone un bloque de legisladores porteños. No queremos pertenecer a ningún partido político, pero sí defender las leyes que nos puedan a ayudar a nuestro objetivo, que es desnaturalizar el trabajo esclavo, clandestino y mal pago. Es más, creemos que el que tiene que regular y auditar es el Estado. Nosotros podemos comunicar buenas prácticas, y dar visibilidad las marcas que creemos que hacen las cosas bien”.

Los proyectos parlamentarios que presentaron Ropa Limpia y Mundo Alameda en la Legislatura porteña son dos: que el Estado deje de comprar ropa a aquellos empresarios que no han registrado toda su cadena de valor y que las marcas sean auditadas a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). “Ambos proyectos siguen en estado parlamentario y se encuentran en debate en las comisiones de Presupuesto y Desarrollo Económico. También existen proyectos similares y se está tratando de consensuar entre varios uno superador”, explica Rosenberg.

“Estamos en una época en donde el consumidor empieza a ver más allá del producto que le ponen enfrente. Nuevas preguntas empiezan a surgir y son pocas las empresas que pueden brindar la información que estos nuevos consumidores buscan”, asegura Cludius y añade: “Las empresas que empiecen a darse cuenta de esto son las primeras que van a lograr un posicionamiento diferente en el mercado y acaparar esta nueva camada de consumidores más conscientes al momento de elegir”.

Ropa Limpia trata de cambiar el paradigma de la industria textil argentina a través del Manual de buenas prácticas. Este texto tiene como objetivo, según Cludius, “acercarnos a los empresarios textiles y a los trabajadores para ajustarlo a la realidad. Buscamos que sea un instrumento, que pueda ser implementado de manera paulatina, pero concreta y así generar cambios reales y que puedan ser imitados por los demás jugadores de la industria”.

Para Lucía Dellacasa, “el Manual de buenas prácticas se desarrolló para empezar a transmitir contenido propio en las redes sociales y a partir de allí armar una guía para crear un sello o compromiso ‘Ropa Limpia’, para dar visibilidad a todas las marcas que trabajan de manera responsable y ética. Creemos que las marcas van a querer sumarse a esta movida y que así los consumidores van a poder saber que marcas trabajan bien”.

Dellacasa agrega: “Ropa Limpia está tomado de la red abierta Ropa Limpia Internacional, de la que La Alameda formó parte de varias reuniones. Ropa Limpia simboliza algo positivo a lo que queremos llegar; a la transparencia, a una industria limpia de malas prácticas y, además, estando en esta red se gana la experiencia de trabajar en equipo, de estar más cerca del dolor y de las necesidades de los trabajadores. Todavía queda mucho por hacer”. Y a modo de conclusión subraya: “Es un trabajo en red que solo podemos hacer concretizando y abriendo los ojos a otras personas que algunas veces por ingenuidad, como me pasó a mí, o por desinformación, no investigan lo suficiente, y terminan trabajando con talleres clandestinos. Y apoyando la Ley de Auditoría podemos ayudar a que el estado regule, por medio de normas, a las personas que lo hacen por maldad o desinterés hacia el otro, o a las personas que no les llegue nuestro mensaje”.

Actualizada 06/09/2016

Jun 17, 2015 | destacadas

Bajo la consigna Trabajo digno y Ropa Limpia desfilaron referentes del mundo de la moda en una suerte de escenario improvisado que recorría todo el Mercado de Economía Solidaria Bonpland. Alrededor de los stands donde venden desde semillas hasta indumentaria, se desplegaba la pasarela que daba toda la vuelta al lugar. Al mismo tiempo, los organizadores lucían remeras blancas con los hashtags #trabajodigno y #ropalimpia.

El desfile tuvo lugar el sábado 13 de junio último y es el primero organizado por la Fundación Alameda, una ONG nacida como una asamblea barrial a partir de la crisis de 2001, que tiene como objetivo luchar contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el proxenetismo y el narcotráfico.

El desfile se organizó junto a diferentes marcas textiles de confección libre de trabajo esclavo, con la intención de visibilizar los abusos y las condiciones de explotación a las que se ven sometidos los trabajadores de la industria indumentaria en distintas empresas. Entre las problemáticas más acuciantes se encuentran las excesivas horas de trabajo, la reducción a la servidumbre y la existencia de talleres clandestinos dentro de la Ciudad de Buenos Aires, hoy más de tres mil.

El evento dejó en claro que sí es posible el trabajo digno dentro esta industria y contó con la presencia de marcas libres de trabajo esclavo como: Mundo alameda, No Chains, Chunchino eco-bebé, Polenn, EcoMumis, Abundancia Por Designio, Me voy lejos, Clara A, Maison Trash, Afueradentro, Koi Eco Baby, ONDA ORGANICA, Sofela Paz, Vero Vira, Brota!, Sueños Hilvanados, Lacar, Arte hecho bolsa, Belleville, Soho, Contra Viento y Cartera, cottonpom, Reinventando, Pampa&Pop, Bolivariana y Sonko.

Gustavo Vera, titular de la Fundación Alameda, legislador porteño por el partido Bien Común, docente y activista social expresó su agradecimiento y contó cómo se dió esta iniciativa: “Todas las marcas aquí presentes trabajan con trabajo registrado. Gracias a las cooperativas que con mucho esfuerzo han logrado que muchos trabajadores salgan de la esclavitud y puedan aprender la cultura de la solidaridad, empezar a trabajar en forma digna, como ocurre con las marcas recuperadas por sus trabajadores, como el caso de Lacar y Soho”.

La Fundación, entre otras luchas, se dedica a la denuncia de marcas que operan con trabajo esclavo, ya sea por su propia investigación, o por denuncias de trabajadores que sufren esta explotación y se acercan a ella para pedir ayuda.

En este sentido Tamara Rosenberg, responsable de la Cooperativa de Trabajo «20 de Diciembre» de Parque Avellaneda y parte de La Alameda expone: “Son casi trece años los que venimos denunciando a las marcas que usan trabajo esclavo y lo hacemos a partir de las denuncias de los propios trabajadores, que lograron escapar de algunos talleres clandestinos y encontraron en La Alameda, un lugar que prestó oídos a la problemática de la mayoría migrantes que venían a nuestro centro en busca de ayuda.”

Es así que La Alameda, empezó a investigar el tema del trabajo esclavo dentro de lo talleres textiles y logró que muchos trabajadores recuperasen sus condiciones de trabajo dignas a través de las cooperativas que operan dentro de la Fundación. “Empezamos a investigar a qué se debía que tantas historias se repitieran, que tenían que ver con promesas que les hacían desde sus países de origen, en general Bolivia, de que iban a venir a la Argentina a ganar muy buena plata. La realidad fue que llegaban a un lugar donde solamente había máquinas e instalaciones muy precarias, donde los ponían a trabajar de 12 a 16 horas y al momento de abonarles el salario, les decían que primero tenían que pagar por el viaje, la comida y el alojamiento y de esa manera tenían que seguir endeudándose pero pagando con su trabajo”, expresó Rosenberg.

El debate sobre las condiciones laborales que sufren los trabajadores textiles se reabre a raíz de la muerte de dos niños, Orlando y Rodrigo Camacho en abril pasado, en el incendio del taller clandestino ubicado en la calle Páez 2796 en el barrio de Flores. Vera, reflexiona al respecto de esta situación: “Nosotros hemos incidido bastante en estas semanas, después de la lamentable y trágica muerte de dos niños. La Alameda ya había denunciado esta situación y esto nos interpela de alguna manera como sociedad, sobre qué tipo de trabajo y qué reglas de juego estamos permitiendo.”

Asimismo, Rosenberg explica cómo surgió el desfile: “Después del incendio de hace poco más de un mes, mucha gente indignada por la situación empezó a llamar a La Alameda preguntando qué marcas podía comprar y cuáles no. La verdad es que nosotros teníamos de clientes a muchos diseñadores que estuvieron presentando sus modelos y se nos ocurrió darlos a conocer. De las marcas que se presentaron, muchas de ellas producen sólo en La Alameda y otras, como tienen más producción, lo hacen en varias cooperativas.”

De la mano de esta iniciativa, La Fundación ha logrado impulsar dos proyectos de ley, que ya cuentan con estado parlamentario. “Nosotros logramos que esto entre en estado parlamentario, digo logramos porque somos minoría en la legislatura y en general los bloques parlamentarios no vienen a discutir proyectos que tengan que ver con trabajo digno. Son dos proyectos que hace mucho venimos impulsando. El primero, para que el Estado predique con el ejemplo, y no contrate más proveedores que no estén cien por ciento registrados en su cadena de valor; y el segundo, tiene que ver concretamente con las propias marcas, para que todas auditen ante el Estado, a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y certifiquen que están libre de trabajo esclavo”, aseguró Vera.

Según expone el legislador porteño, dichos proyectos impedirían por un lado, que el Estado siga comprando productos textiles como guardapolvos, sábanas o uniformes que se hacen en talleres clandestinos. Por otro parte, el segundo de los proyectos de ley está vinculado con las propias marcas, impediría que éstas sigan comercializando sus productos sin certificar que respetan la ley de condiciones dignas de trabajo. Ambos proyectos son tramitados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ante la Legislatura Porteña. Vera asegura: “Estamos planteando, que todas las marcas auditen ante el Estado y certifiquen que están libre de trabajo esclavo e informen a los consumidores como lo hace Brasil. Ustedes tienen en la página del Ministerio de Trabajo cuáles son las marcas que utilizan ropa limpia y cuáles son las que utilizan trabajo esclavo y ropa sucia.” Asimismo, Rosenberg asegura que el único Ministerio que auditó toda su cadena de valor es el Ministerio de Defensa y que el resto, no se sabe.

Vera denuncia, además, los negocios que existen detrás de algunas marcas que operan con trabajo esclavo: “Empezamos a denunciar que detrás de este tipo de talleres, hay grandes marcas que tercerizan sus producciones, ya sea por la maximización de sus ganancias o por la connivencia con otros delitos como el lavado de dinero, el narcotráfico y en algún caso se ha descubierto en una misma marca proxenetismo y contrabando de autos, que es el caso de Soho, que hoy en día los trabajadores recuperaron la fábrica y se conformaron en una cooperativa.”

Rosenberg afirma que a pesar de las denuncias efectuadas y de algunas pruebas llevadas a los jueces, como cámaras ocultas en estos talleres, hasta el momento no hay ninguna marca procesada por trabajo esclavo y reducción a la servidumbre. “Sí hubo el caso de talleristas, que son los intermediarios que fueron procesados y que hoy en día están presos, pero todavía la justicia no ha logrado llegar al escalón final de los últimos responsables de este problema.”

Explica además que una forma de revertir esta situación es el impulso a nivel estatal de políticas de incautación de maquinaria en talleres donde se descubra la existencia de trabajo esclavo para su reutilización social. “Hubo algunos casos de allanamiento donde el juez con suficientes pruebas, dictó sentencia de trata de personas o de reducción a la servidumbre, y a través de una ley, incautó la maquinaria para cederla como depositorio judicial a alguien que la utilice con una función social. Por ejemplo, para que víctimas de un taller clandestino puedan producir dignamente, utilizando esas mismas máquinas pero ya no bajo las órdenes de un patrón que los explota”.

Rosenberg afirma que los consumidores tienen la opción de empezar a preguntarse quién habrá hecho la ropa que desean comprar y decidir entre comprarle a quien está denunciado por esclavista o buscar otra alternativa. Para ello, La Alameda difunde las marcas denunciadas a través de las redes sociales como su página en Facebook Mundo Alameda, Fundación Alameda o su blog. También son apoyados por los medios masivos de comunicación cada vez que hacen una denuncia. “Nosotros tenemos un blog que es https://laalameda.wordpress.com, ahí hay un listado de más de cien marcas que han sido denunciadas ya sea por sus trabajadores o por gente que comprobó que ahí había trabajo esclavo”, afirmó.

Este desfile, buscó visibilizar lo que hay detrás de las grandes marcas hoy conocidas en el mercado e impulsadas por grandes y millonarias campañas publicitarias: las condiciones de explotación laboral a las que son sometidos los trabajadores de la industria textil y mostrar que sí es posible producir prendas bajo condiciones de trabajo digno. “Hay otras alternativas para los consumidores y se van a conocer más cuando empiecen a implementarse leyes como las que proponemos”, afirmó Rosenberg.