Abr 17, 2020 | Entrevistas

A Alexandra Kohan le gusta pensar en conjunto y cuestionar lo establecido, pero para llegar a nuevas preguntas. Psicoanalista y docente universitaria, en el 2019 publicó, con gran repercusión, su libro Psicoanálisis: por una erótica contra natura. Entrevistada por ANCCOM pide que, por favor, “no hagamos del amor una pasión triste”, habla de los escraches, de que “cuidado no es vigilancia” y, respecto al contexto de aislamiento social actual, se permite la incertidumbre: “Me parece un momento para soportar no saber”. Por otro lado ella, que se desempeña como docente en la carrera de Psicología de la UBA, considera que este cuatrimestre se debería haber dado por perdido.

¿Por qué decidió dedicarse al psicoanálisis?

No recuerdo un momento en el que lo haya decidido ni tampoco creo que haya sido una decisión tomada tan conscientemente. Nunca lo había pensado. Diría que fue una especie de acontecimiento. El psicoanálisis es un encuentro con algo inédito, sorpresivo. Y sigue apareciendo cada vez que leo, cada vez que me encuentro con un paciente, cada vez que voy a sesión. Me analizo desde siempre y no encuentro otro espacio que se le parezca. Supongo que haber advertido los efectos del psicoanálisis como analizante, el modo en que el psicoanálisis cambió mi vida, la manera en que despertó en mí un constante interés por ciertas maneras de leer, hizo que quisiera seguir habitándolo. Me posibilitó vivir una vida un poco más consecuente con lo que quiero, soportar la fragilidad que implica que no haya garantías; le debo no haber quedado melancolizada en las tragedias de mi vida y, por sobre todo, le debo la posibilidad de seguir queriendo el amor luego de todos los amores que se terminaron.

Es una manera de leer, de pensar, de precisar interrogantes y de las consecuencias que eso tiene. Porque lo que el psicoanálisis hace es que el decir tenga consecuencias. Así que supongo que por todo esto no es que me dediqué al psicoanálisis sino que le dedico mi vida al psicoanálisis, en el sentido de una dedicatoria.

¿Se considera una mujer feminista?

El feminismo es, para mí, una práctica. Y como tal, un ejercicio que está en las antípodas del ser. No se es feminista. Es cierto que hay últimamente una euforia identitaria y todo el mundo dice lo que es como si eso bastara. Está lleno de mujeres que se aferran a esa certeza de ser feministas pero después, en las prácticas, arrasan con lo que eso incluye. Todos tenemos contradicciones, ese no es el problema. Quiero decir: yo prefiero no estar tan segura de que soy feminista y, en cambio, revisar las prácticas, pensar qué hago cuando ocupo posiciones de poder, qué cuestiones se activan ahí, de qué modo pienso ciertas escenas. No me interesa adormecerme en una supuesta identidad que para lo único que sirve es para no revisar nada más. Me interesan las reivindicaciones del feminismo pero no me desvela llamarme feminista. No necesito definirme porque, además, sé que definirse a sí mismo detiene la proliferación de sentidos que pueden tener mucha más potencia que la fijación a uno en particular.

¿Cree que el psicoanálisis le permitió tener una mirada diferente respecto del movimiento feminista?

Mi mirada está hecha de lecturas pero, sobre todo, de interlocuciones con otros que están pensando. Me gusta mucho pensar con otros y es ahí donde encuentro una comunidad que me importa. Pensar, como dice Virginia Cano (n. de. r.: activista y filósofa), se parece bastante al amor porque hace tambalear el Yo y porque nos dejamos conmover por la irrupción de un otro. En ese sentido, diría que no hay ninguna pretensión ni intención de tener una “mirada diferente”. Uno plantea sus ideas y los acuerdos o diferencias vienen como efecto, nunca como intención. Me cuesta pensar al feminismo como un movimiento singular. Citando a (n.de.r: la periodista) Florencia Angilletta, voy a decir: “El feminismo no existe. Referirse a los feminismos en plural no es un simple cliché lingüístico. Ayuda a mostrarlo como un mosaico de múltiples consensos pero también de tensiones, ambigüedades, o deseos a veces contradictorios y luchas por el poder”.

Es muy crítica respecto a las frases hechas o consignas como “Si es amor, no duele”. ¿Cuál es su postura respecto al amor desde una perspectiva feminista?

Soy crítica, en el sentido en que me interesa leer en los pliegues en donde se alojan las contradicciones, los sentidos coagulados, los gérmenes que van a producir los estereotipos. Reconozco que me cuesta decir “desde una perspectiva feminista”. Una cosa es que podamos cuestionar ciertos dispositivos afectivos, ciertos paradigmas del amor que fueron atravesando las distintas épocas y otra es que estipulemos qué amor es feminista y qué amor no lo es. Que creamos que deconstruir el amor implicaría no sufrir. No hay manera de no sufrir en el amor. Luego, podemos revisar todo lo que queramos. Pero lo que me preocupa es la suposición de que el camino hacia la emancipación sería protocolizar las relaciones o hacer una pedagogía de las relaciones sexo-afectivas. El asunto no es el contenido de algunos discursos sino su enunciación prescriptiva. Revisemos, analicemos, visibilicemos, pero no seamos pedagogos del amor porque eso es lo contrario a la liberación. No confundamos cuidado con vigilancia.

El amor no puede adjetivarse, porque en cuanto se lo adjetiva se lo clasifica, se lo encierra en un estereotipo y sería lo mismo, en ese sentido, decir “amor romántico” o “amor libre” o “amor feminista” o “amor sano” o “amor enfermo” o “amor tóxico”. Adjetivar el amor es lo contrario a revisar aquello que puede no gustarnos. Porque adjetivar es detener la inquietud, detener las preguntas y a mí me importa mucho formular preguntas. Hoy en día aparecen una cantidad de respuestas y posiciones asertivas pero faltan las preguntas.

Entonces, ¿qué es el amor?

El amor, tal y como yo lo concibo, es un acontecimiento y lo que el psicoanálisis me enseñó es que no hay saber sobre el amor. El amor agujerea el saber. Como dice Martín Kohan, no está ahí para ser resuelto. Hoy en día se pretende que se está “deconstruyendo” el amor pero lo que se está haciendo, bajo esa lógica, es pretender domesticarlo, civilizarlo; es aplastarlo bajo supuestos de que existiría un amor que no implique dolor. Se están escribiendo manuales del buen amor en nombre de la supuesta deconstrucción, manuales con instrucciones de uso de las relaciones sexo-afectivas. Se pretende eliminar el malestar que suscita el deseo. Si seguimos esos manuales, el amor no nos va a doler más, es cierto, porque vamos a estar entre anestesiados y muertos. Se pretende hacer de las relaciones un contrato lleno de cláusulas creyendo que así se evitaría el dolor o la pasión que implica. No hagamos del amor una pasión triste, por favor.

¿Y cómo cree que sería una forma más efectiva de luchar contra la violencia de género?

Me llama muchísimo la atención que me plantees la cuestión de la violencia de género a continuación que me proponés pensar sobre el amor. Encuentro ahí un síntoma muy actual, un estado de cosas: ya no se puede hablar de amor sin tener la violencia en el horizonte. Parece que ya no se pueden concebir las relaciones amorosas sin tener el cuco de la violencia acechando. Es una pena porque se empastan, se superponen las cosas y amor y violencia pasan a ser casi sinónimos cuando lo que estamos tratando, justamente, es de discriminarlos. Como si la soluciones al grave problema de la violencia pasara por pedagogías, instrucciones y prescripciones. Como si fuese indispensable mitigar el amor para anular la violencia.

¿Qué pasa con el feminismo, las redes sociales y los escraches?

Yo estoy absolutamente en contra de los escraches y lo digo así, explícita y claramente. Me parecen nefastos por las consecuencias que generan. Los escraches producen muchísimo padecimiento en ambas partes: en el escrachado porque es literalmente segregado, silenciado, anulado como sujeto; pasa a ser un objeto de la crueldad de la masa y no tiene ninguna posibilidad de tomar la palabra. Es tratado como resto, como basura y estigmatizado en niveles altísimos de los que, la mayor parte de las veces, no se puede volver. La persona que escracha tampoco la pasa bien: nunca es sin consecuencias ese gesto. Muchas veces, una vez que “baja” ese estado de masividad, queda en una soledad enorme y de algún modo ella también queda coagulada en el lugar de víctima y haciendo de ese lugar casi un destino. No sólo no contribuye a luchar contra los abusadores sino que termina banalizando el abuso. Ya no se distingue abuso de acoso o de violación y, además, se domestica todo: se le dice “violín” al violador, por ejemplo. Y como dice Florencia Angilletta: “Si todo es violencia, nada es violencia”. Por todo esto, de ningún modo pondría la práctica a cuenta del feminismo. Cierto sector del feminismo quedó tomado por un estado general de cosas. Y hace poco pensé lo siguiente: lo otro del escrache no es el silencio, para nada. Si de lo que se trata es de no callarse, hablar no tiene por qué hacerse públicamente bajo la forma del escrache. Hay muchísimas mujeres que no quieren hablar de esa manera. No hay por qué obligarlas. Hay que seguir generando y pensando espacios en donde ese decir pueda alojarse, pero la alternativa al escrache no es el silencio, eso es una falacia.

Esta pandemia y la consecuente cuarentena que estamos llevando a cabo en el país (y en el mundo) es un evento sin precedentes. ¿Cree que va a generar cambios permanentes tanto a nivel individual como social?

Voy a contestar lo que contestó una vez (N.d.r.: el psicoanalista francés) Jean Allouch, cuando le preguntaron sobre las formas “venideras” del síntoma: no siendo ni profeta, ni visionaria, ni socia de pronosticar, heme aquí, sin poder responderte. No sé y me parece un momento para soportar no saber. Y todo lo que se anticipe tiene más que ver con un anhelo personal que con la posibilidad de leer en medio de esta situación. Como dice la psicoanalista Carina Gonzalez Monier, el psicoanálisis sabe hacer con lo nuevo y con lo sorpresivo. Esta pandemia es una situación absolutamente nueva y por eso mismo no sabemos qué puede advenir como síntoma. Lo que sí sabemos es que estamos disponibles y dispuestos a atajar aquellos efectos que puedan suscitarse. En definitiva, tampoco se trata de patologizar esta situación.

En las últimas semanas vimos en la calle un crecimiento de la vigilancia civil, personas gritando desde los balcones o con megáfonos a sus vecinos. ¿A qué se deben estos comportamientos?

Supongo que a una euforia vigilante que está siempre al acecho. Quizás sea un modo de tranquilizarse a sí mismos y a su conciencia de buenos ciudadanos. Qué se yo. A sentir que tienen el poder de determinar moralmente quién está de qué lado. Otra vez podría decir: no confundamos cuidado con vigilancia. Lo que más me llama la atención es que se vigilan los cuerpos de los demás y se pretende que la amenaza siempre es el otro. Los que denuncian no se perciben nunca como posibles portadores de un daño. Los escraches en este momento muestran lo que decía en la pregunta acerca de los escraches: no son del feminismo. Hoy hay un Estado presente que está ocupándose de los que incumplen, no hacen falta voluntarios para vigilar y castigar.

¿Cómo está desarrollando su rol como docente? ¿Está pudiendo realizar cursadas online?

La Facultad de Psicología decidió llevar adelante algo que se llama “Plan de contingencia”. Más allá de mis desacuerdos con ciertas resoluciones de la UBA y de lo que cada facultad está decidiendo, voy a empezar a dictar clases por Zoom que es algo que decidimos en la cátedra en la cual trabajo. Voy a poner lo mejor de mí pero lo que sucede en el aula con los cuerpos presentes es irremplazable y lo voy a extrañar mucho. Mi posición es que habría que haber perdido el cuatrimestre porque es un momento para parar y no para intentar “recuperar” nada. La UBA nos dejó bastante solos a los docentes y no se puede improvisar en medio de la pandemia. Por otra parte, un sector de los estudiantes reclama y presiona en un tono un tanto hostil hacia los docentes. No sé, creo que no se advierte del todo lo que estamos pasando ni se termina de percibir que los docentes también somos trabajadores. De todas maneras, dar clases siempre me entusiasma y voy a tratar de que mi entusiasmo se note “en cámara”.

Feb 26, 2020 | Comunidad, Géneros

Las mujeres y disidencias en las calles organizadas en cada lugar del mundo instalan cada vez con más fuerza la necesidad de atender sus derechos; cuestionan todos los sitios donde se manifiestan las desigualdades y las violencias, particularmente sobre los cuerpos propios de las mujeres y los cuerpos disidentes y también sobre los territorios donde trabajan y viven. ANCCOM dialogó con distintos actores sociales que luchan por un hábitat digno para todos, todas y todes. ¿Cómo se piensa el hábitat desde una mirada feminista? ¿Cómo combatir las violencias y las desigualdades de géneros en el espacio?

A partir de referentes en la lucha por los derechos de las mujeres y disidencias a la ciudad como las arquitectas Ana Falú y Zaida Muxí, empieza a repensarse la planificación de la misma desde una mirada feminista y popular. “Hay una cosa que no podemos dejar de pensar y trabajar que es la división entre el espacio público y privado que tenemos internalizada como estructural de la ciudad, que es parte de la división patriarcal y patrimonialista que hace que los problemas privados queden en lo privado y los problemas públicos sean públicos. Entonces incorporar la vivienda y el espacio público en las discusiones de urbanismo feminista es estructural para poder transformar las condiciones en que se desarrolla la ciudad”, explica la arquitecta Teresita Sacón de Proyecto Habitar.

Hay distintas formas en las que las desigualdades de clase y de géneros se presentan en el hábitat, tanto en la vivienda como en el barrio y en la ciudad. Sacón expresa que “estas desigualdades se manifiestan en las violencias que sufren las mujeres en sus viviendas. También cuando en barrios donde el suelo está contaminado, donde no hay infraestructura, donde el camión de los residuos no pasa entonces tenés a los niños jugando alrededor de la basura, donde los suelos son más bajos y se inundan, son problemáticas que tienen que resolver las familias que transitan más tiempo en ese barrio”.

Las ciudades históricamente han sido pensadas según la división sexual del trabajo que el sistema patriarcal y capitalista asigna a hombres y a mujeres. La mirada feminista viene a romper con esta lógica binaria en todos los sentidos.. “Hay otra cuestión muy relevante que aporta a la idea del urbanismo feminista que es la de recuperar las diversidades de las personas y de los territorios para incorporarlas en los procesos de programación y proyección haciendo que se constituya un proceso más democrático e igualitario, en la posibilidad de que todes sean parte de la toma de decisiones”, continúa la arquitecta.

Sacón forma parte de Proyecto Habitar, una organización de estudiantes de arquitectura, arquitectos, arquitectas y urbanistas que trabajan desde la reflexión, la construcción y la programación de la transformación social del espacio. Forman parte de Habitar Argentina, una iniciativa multisectorial que tiene por objetivo generar un marco normativo para garantizar el derecho a la vivienda, a la tierra y al hábitat digno para todos. Otra de las organizaciones que forman parte de esta red es la Asociación Civil Madre Tierra, de la zona oeste del Conurbano.

Esta institución surge en 1985 con un equipo de técnicos profesionales constituido por trabajadores sociales, arquitectas, psicólogos, abogadas y personal administrativo que en conjunto con organizaciones barriales con mucha participación de las mujeres trabajan desde la temática del acceso justo al hábitat en los barrios populares de la zona oeste del conurbano bonaerense. “Trabajar desde esta perspectiva incluye un montón de aspectos no solo en la vivienda sino en todo lo que hace a un barrio y a una comunidad para que pueda desarrollarse” explica Cintia Rizzo, de Madre Tierra.

Ella agrega: “Trabajamos con distintos programas como de mejoramiento habitacional, de lotes con servicio, tenemos un área de incidencia en las políticas públicas donde promovemos programas y formamos parte de muchos colectivos, entre ellos el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires que en el 2012 después de muchos años de trabajo colectivo logramos la sanción de la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat y desde ese momento que estamos peleando por su plena implementación”.

Rizzo es licenciada en Trabajo Social y Maestranda en Estudios Urbanos con especialización en Hábitat y Géneros y cuenta que desde hace más de diez años que en Madre Tierra trabajan con perspectiva de géneros. “Siempre trabajamos sin nombrarlo quizás con esa mirada. Lo que nos pasaba es que nos encontrábamos en los comedores comunitarios, en las ollas populares, en todos los lugares con las organizaciones con las que trabajábamos en los territorios que eran presididas por las mujeres y los proyectos también. Eso no estaba visibilizado ni valorizado, entonces empezamos a darle un lugar y a reflexionar en conjunto con ellas”.

En ese sentido, puntualiza: “También pasaba que cuando había que ocupar lugares más públicos o de tomas de decisiones terminaban haciéndolo los varones que muchas veces no eran los que estaban involucrados en el proyecto y no sabían tanto de las necesidades de la comunidad, pero se les otorgaba ese rol a ellos porque a ellas les daba vergüenza ocupar ese espacio y creían que no podían hacerlo. Por eso formamos grupos de mujeres para fortalecerlas”.

Rizzo describe otras de las formas en que se hacen presentes las relaciones de poder y las desigualdades de géneros en el territorio y cómo las trabajan: “Respecto de los proyectos de mejoramiento habitacional uno se empieza a meter con qué pasa con los vínculos al interior de las familias y de las viviendas, porque ahí también nos encontrábamos con un montón de situaciones de violencia que nos parecía que teníamos que empezar a abordarlas y a fortalecer y darles herramientas a estas mujeres» porque si no mejorábamos el espacio físico de la vivienda pero construíamos cárceles para que ellas vivieran ahí”. En ese sentido, explica que “nos empezamos a interiorizar más sobre el tema y a empezar a tener herramientas para trabajar con ellas estas situaciones. Lo mismo con lo que tenía que ver con los lotes con servicio, que poníamos a la vivienda a nombre de la familia o del marido y no estaban casados, entonces cuando se producía una situación de violencia ellas tenía muy pocas herramientas para poder disponer del lugar donde vivía y no ser expulsadas”.

En el Barrio 6 de Enero de la localidad de Cuartel V del Partido de Moreno, uno de los proyectos que realiza Madre Tierra es el taller de mujeres constructoras. “La idea del taller aparte de capacitarse y aprender, es ir mejorando las viviendas de cada una de las que participa, cansadas de esperar que los varones en algún momento resuelvan o algunas no tenemos quienes en nuestra familia nos den una mano con eso. Participamos entre cuatro y quince mujeres, depende el día. Participamos también porque lo que nos pasaba cuando intentábamos saber, los padres, los tíos, nos mezquinaban la información o te sacaban la herramienta de la mano, no te dejan hacer. En cambio con Juana (la maestra mayor de obras) nada que ver, nos explica y hacemos nosotras, así aprendemos un montón”, relata Mariana Canicoba, vecina del barrio.

Muchas de las mujeres transitan este taller no solo como el aprendizaje de un oficio sino como una experiencia que las interpela en muchos sentidos. Mariana afirma que “la participación en los talleres fue absolutamente transformadora. Hoy por ejemplo terminamos el contrapiso de mi vecina que hace un montón que le dice al marido y no lo hace, y nosotras lo terminamos en horas. Hace un año no podíamos levantar una bolsa de cemento y ahora hacemos cosas que ni nos imaginábamos que podíamos. Yo ahora estoy con exámenes y no puedo levantar las paredes que quiero en mi baño, pero sé que cuando termine nos organizamos y lo hacemos. Ya no estamos esperando. Te hace sentir tan bien que podés”.

Las viviendas, los barrios y las ciudades expresan relaciones de poder y de género. Estas injusticias territoriales deben pensarse y trabajarse porque son espacios que hacen a la calidad de vida de las personas y es donde se construye lo que puede hacerse y lo que no. Las mujeres y disidencias han logrado instalar temas en la agenda política que tiene como eje central la igualdad, el desafío es continuar con esta incidencia hasta que todos los espacios sean dignos de vivir para todos, todas y todes.

“Lo que soñé siempre es que todas las familias pudieran avanzar lo más parecido posible, que todos tengamos acceso a una casa a la que tengamos ganas de llegar. Donde abrís una canilla y puedas lavarte las manos, lavar los platos, la ropa, sin que todo sea un esfuerzo y un trabajo impresionante, y que te lleve tanto tiempo. Que el barrio sea un lugar donde todas las familias pueden crecer, porque por más que vos estés avanzando no te puede dar felicidad que hay un montón de gente que está viviendo mal”, concluye Canicoba.

Feb 19, 2020 | Géneros, Novedades

Cacofónico. Exagerado. Ideológico. Forzado. Innecesario. Palabras y más palabras que evidencian la hipocresía y, en ocasiones, el desconocimiento de una masa que reproduce con ignorancia la discriminación sexista. Ignorancia que en algunos casos carece de intención, pero que en otros refleja los ideales de un patriarcado que sale a la defensiva ante el miedo de caer.

Según datos de la Fundación Todo Mejora, la población LGBTI tiene una tasa de suicidio hasta cuatro veces mayor que las personas heterosexuales. El bullying sufrido en las escuelas y en las propias familias patriarcales termina llevando muchas veces a niñes y jóvenes a atentar contra sus vidas. En 2018, se produjeron 147 crímenes de odio (basados en la identidad sexual) contra personas LGBT y 67 de elles murieron según un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el 59% de les argentines no está de acuerdo con que el uso del lenguaje inclusivo, un lenguaje que viene a luchar por la igualdad de género. Así lo reveló una encuesta sobre diversidad en el mundo laboral realizada por Adecco. La inclusión debe ser uno de los focos importantes en un país que muchas veces fue vanguardia, como con las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género. Pese a esto, la contradicción aflora cuando aparece la resistencia a la diversidad.

La RAE, el caballito de batalla patriarcal

“A lo largo de los milenios, las lenguas fueron decodificando un masculino genérico por el rol que tenían los hombres en el ordenamiento social: el macho acaparó todos los espacios y mantuvo un monopolio en la sociedad. Este masculino genérico era el correlato de ese ordenamiento social”, explicó Santiago Kalinowski, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas y de la Academia Argentina de Letras.

La Real Academia de la Lengua Española reproduce ese status quo del que habla Kalinowski. Sólo hay que remontarse al año 2018, donde no le quedó otra opción que eliminar esta definición de su diccionario:

«Fácil: Dicho especialmente de una mujer. Que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales.»

Pero aún en noviembre de 2019 mantiene otras:

«Sexo débil: Conjunto de mujeres. U. con intención despect. o discriminatoria.»

«Sexo fuerte: Conjunto de mujeres. U. con intención irón».

«Marica: adj. despect. malson. afeminado (que se parece a las mujeres).

adj. despect. malson. Dicho de un hombre, apocado, falto de coraje, pusilánime».

En definitiva, la postura de la RAE es clara. No hay que buscar respuestas de inclusión en un organismo que mantiene definiciones sexistas en su glosario. Para la RAE, además, «no es admisible utilizar x como marca de género. Es, además, innecesario, pues el masculino gramatical funciona en nuestro sistema, con en el de otras lenguas, como femenino inclusivo para aludir a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos.»

La posición de la Academia Argentina de Letras

“Los cambios lingüísticos no se pueden inducir, son cosas que se dan solas, los decidimos todos y no las decide nadie -sostuvo Kalinowski en referencia al uso del inclusivo-. No hay antecedentes de un cambio gramatical que se haya dado por decisión de una institución, es una decisión de los hablantes y no hay una oficialización. El voseo en su comienzo no era aceptado por las instituciones: los manuales de la escuela venían editados sin el vos, por ejemplo. Incluso en las ficciones argentinas protagonizadas por actores argentinos se hablaba con el tú. A los hablantes, sin embargo, no nos importó”.

A su vez, el lingüista y lexicógrafo avisó: “Si el día de mañana, el Ministerio de Educación obliga a usar la ‘e” no va a lograr un cambio en la estructura sintáctica del español, el voseo lo demuestra. El objetivo que perseguía la prohibición del voseo era algo gramatical. El inclusivo persigue objetivos sociales y políticos y es muy poco probable que pueda cambiar la gramática, aunque tiene más ventaja que el voseo porque busca la igualdad. Para cambiar la sociedad, uno utiliza la lengua y el lenguaje inclusivo busca generar conciencia para que el otro reflexione”.

Les especialistes argumentan que la respuesta para la inclusión no es institucionalizar el lenguaje inclusivo porque no funcionaría, sino que debe haber un cambio social. Y estos cambios, paso a paso, están comenzando a aflorar.

La inclusión llegó a las universidades

Las instituciones de educación pública encargadas de formar profesionales parecen ser el ejemplo. Es que una entidad no puede prohibir que un estudiante se manifieste. Y en estas universidades se aclaró que su empleo no remite obligatoriedad, sino justamente la libertad de poder utilizarlo.

“La deconstrucción de las estructuras patriarcales en nuestras relaciones supone cuestionar la utilización del masculino. Para comprender mejor un texto, en la mayoría de los casos, es más relevante el uso correcto de la coma o el punto, antes que la ‘e’ del nosotres, que tanto mortifica a algunes”, resolvieron en la sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) fue la que dio el primer paso allá por 2017 con un lenguaje no sexista (aún no era inclusivo) en sus comunicaciones institucionales. Poco después se comenzaron a sumar la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) de Chubut, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), entre otras tantas. Es decir, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Santa Fe, Rio Negro y Mendoza son algunas de las provincias que se proclamaron a favor de la libertad del lenguaje en sus principales universidades públicas.

Silvia Ramírez Gelbes, doctora en Lingüística y profesora y licenciada en Letras por la UBA, argumentó: “No me parece mal que las facultades se sumen al movimiento y acepten el inclusivo, incluso otorgo esas libertades dentro del aula. En algunos momentos lo uso porque siento esta carencia de inclusión que advertimos con el masculino. Este cambio puede ser exitoso, llevará tiempo, pero no lo creo imposible como lo dicen algunos lingüistas. Estamos en una primera fase de ese cambio”.

Las editoriales y la búsqueda de sumarse

Desde la versión de El Principito en lenguaje inclusivo hasta otra opción adaptada a La principesa, muestran que son cada vez más las editoriales que lanzan libros con en línea con la inclusión.

Gonzalo Miranda es parte de la cooperativa editorial que publicó Teen Trans, un manga con personajes inclusivos y que, a su vez, utiliza la ‘x’ como marca de género. “Nosotrxs pensamos que es importante el lenguaje como intervención en el discurso público para dejar expuesta la desigualdad, y seguir luchando por avances en la lucha del feminismo y las disidencias. Está bueno no dar por sentado en género del otrx o que un libro le dé al lector la oportunidad de elegir cómo nombrar, sin usar el masculino genérico”, reconoció.

Por otra parte, en referencia a la competencia con las grandes editoriales y la repercusión de las ventas en cuanto a la utilización del inclusivo, sostuvo: “Creemos, por ejemplo, que hoy Planeta analizando costos, mercado, demanda, no dudaría en publicar una obra como Teen Trans. Ahora eso no implicará desde la empresa ningún compromiso con la lucha y las reivindicaciones de la comunidad trans, no implicará una diferencia sustancial de ingresos al autor que lo que puede pagarle una editorial independiente… Solo implica un poco más de circulación (hoy en día según el libro blanco de la industria editorial argentina no hay gran diferencia en la tirada media de editoriales pequeñas y monopolios, salvo títulos específicos)”.

La justicia y un fallo único

La jueza Elena Liberatori fue la primera en utilizar hace unos meses el lenguaje inclusivo para redactar el fallo de un recurso de amparo. En él se leían las palabras “niñes”, “todes” y “representantes”. Enseguida, Liberatori fue denunciada por atacar la identidad cultural de Argentina por el abogado Elías Natanael Badalassi y un grupo de defensores pertenecientes a los colectivos de abogados “pro vida”.

El caso fue derivado al Comité de disciplina del Consejo de la Magistratura de la Ciudad para que se tratara el accionar que tuvo la jueza. Diana Maffia, Directora del Observatorio de Género del Poder Judicial de la CABA, respondió en el fallo: “La utilización del lenguaje inclusivo no socava la lengua como bien colectivo ni pone en peligro la administración de justicia sino que se encuentra en línea con diversas iniciativas que responden a una estrategia de inclusión que busca cumplir las promesas constitucionales sobre igualdad y no discriminación”.

Con esto, el Poder Judicial sentó jurisprudencia para la libertad de expresión en cuanto al lenguaje en futuros casos. Respecto a la determinación de la Magistratura, el juez Penal Contravencional y de Faltas, Pablo Casas, explicó: “Es positiva y auspiciosa la resolución de la Magistratura ya que se hace cargo de una discusión que nació en la comunidad y es importante que forme parte de la agenda en los ámbitos institucionales de decisión de política pública por el movimiento y convencimiento que se va dando en términos sociales”.

Casas, titular del Juzgado N° 10, desarrolló en conjunto con referentes en justicia abierta y de especialistas en letras y comunicación, una ‘Guía de Lenguaje Claro y Estilo’ con el fin de eliminar tecnicismos, clarificar la redacción y sobre todo buscar la igualdad de género en los fallos. “Algunos de nuestros objetivos al decidir intentar modificar el lenguaje en lo que hacemos son incluir y visibilizar la diversidad a través del lenguaje –explicó-. Empezamos de forma concreta eliminado el androcentrismo, creo que pesa más el respeto de una persona que la formalidad”. Y sobre la posibilidad de incorporar el inclusivo, agregó: “Lo debatimos y tratamos de pensar, aprender y decidir acerca de la forma y en qué contexto utilizarlo. Por ahora estamos centrados en el esfuerzo de hablar y escribir con palabras que incluyan a las personas y no, por ejemplo, utilizar genérico masculino”.

Netlix, otro paso en busca del cambio social

Luego de dos temporadas exitosas en Fox, se estrenó en Netflix la serie Pose, que cuenta con 50 actrices trans y ocho imperdibles capítulos con la historia de un club nocturno que es refugio de la diversidad en pleno capitalismo sexista de los ’80. Y como apuesta más fuerte aún, la plataforma sumó subtítulos en castellano inclusivo.

“Me pareció una apuesta osada, que aplaudo y quizás un poco inclinada al marketing. No nos olvidemos de que Pose es una serie con una historia muy vinculada con la cultura queer y creo que intuyeron que nadie les iba a hacer problema por elegir este tipo de español. Igualmente, aplaudo la iniciativa. Debe haber sido todo un desafío para les traductores que trabajaron haciendo los subtítulos de esa serie. Ojalá se convierta en una tendencia en películas y series, a mí me encantaría ser parte de un proyecto así”, manifestó Aldana Michelino, traductora audiovisual de inglés-español que se desempeña para Netflix.

Por otro lado, Michelino contó que el inglés, idioma oficial en 67 países, comenzó a adquirir tintes inclusivos: “Es un idioma que ha ido buscando la neutralidad con las herramientas que tiene. Hay un artista, Sam Smith, que hace poco decidió que quiere que se refieran a él con los pronombres ‘they/them’, que en inglés es el plural de la tercera persona y no tiene marca de género. Se usa tanto para hombres como para mujeres. Incluso, el diccionario Merriam Webster ya acoge una entrada que explica que ‘they’ se usa para referirse a una sola persona que no se siente representada por el binario femenino-masculino. De esta manera, el inglés también le encontró una vuelta de tuerca a la neutralidad de género”.

Educación, cultura, justicia, entretenimiento y hasta el nuevo presidente, Alberto Fernández, que utiliza el lenguaje inclusivo en su cuenta de Twitter frente a una institución como la RAE que lo niega, configuran una disputa en el lenguaje. El patriarcado versus la inclusión.

Dic 31, 2019 | Entrevistas, Novedades

Catalina Pella

En un deporte regido por las desigualdades en los ingresos entre hombres y mujeres, con 26 años, la bahiense Catalina Pella da batalla ante una realidad que la interpela, y le es injusta en el mundo del tenis.

Pella es la cuarta mujer argentina mejor rankeada de la WTA (Women Tennis Association) en el puesto 387, y al igual que el país, atraviesa una situación económica delicada. En la actualidad, Pella se encuentra disputando el grupo americano de la Fed Cup junto con el combinado argentino, y entiende que su camino hoy pasa por competir en torneos de menor trascendencia, con el objetivo de solucionar en el corto plazo la crisis financiera y defender su ranking de la WTA, pero también el de la ITF, donde se encuentra en el puesto 288.

¿Cómo ves tu momento profesional actual?

Estoy pasando por una situación económica bastante complicada. Es por esto que estoy jugando interclubes, futures y algunos challengers para sobrevivir. Me estoy yendo a Europa en abril y me quedo ahí un tiempo. Además tengo que defender mi ranking. En definitiva, tengo que aceptar el momento en el que estoy. Ha sido muy difícil. Mi hermano -el tenista Guido Pella quien acaba de recibir su primer título ATP en San Pablo- me ofreció ayuda económica, pero estoy en una etapa que necesito hacerlo yo. Estoy tranquila, entrenando lo más que puedo para competir, para dar lo mejor de mí.

¿Cuáles son tus expectativas en Europa?

Me llevó muchos meses aceptar esta situación, pero estoy con la cabeza más tranquila. Además esto me va a ayudar para el día de mañana estar bien parada para volver a competir con muchas más ganas y ya disputar torneos profesionales. La carrera son dmomentos y esto te motiva a volver con todo y competir al mejor nivel.

La ITF (lo que no es ATP/profesionalismo) modificó estructuras en marzo del 2017, con la idea de generar más torneos y dinero para competiciones más pequeñas. ¿Cómo es la situación del tenis femenino a nivel mundial?

La realidad es que no hay tantos torneos más. Se da una tremenda desigualdad. Es muchísimo mayor la cantidad de torneos que juegan los hombres, que los que juegan las mujeres. Nosotras cobramos menos de la mitad de que lo que cobran ellos, a nivel WTA y a nivel Challenger. Yo esperaba más cambios.

Serena Williams fue mofada por la prensa al quejarse frente a la umpire en la final del US Open de 2018. La burla fue automáticamente calificada como sexista y machista. ¿Qué lugar ocupa la mujer en el deporte y qué avances ha habido?

La mujer ha estado sometida en muchos aspectos, pero esto ha evolucionado con el tiempo. A pesar de ello no entiendo por qué las grandes tenistas como (NdeE.: María) Sharapova o (NdeE.:Simona) Halep no hablan de estas desigualdades. Donde en un torneo como un Grand Slam se dice abiertamente que no ganará lo mismo la mujer que el hombre. No sé si están muy preservadas ellas o qué. Pero Andy Murray ha hecho más por el tenis femenino que ellas. Ha dicho muchas veces que los logros nuestros son menospreciados dentro del mundo del tenis. No me entra en la cabeza pensar que haya tanta desigualdad y que las mujeres lo acepten.

Si bien han crecido las publicidades que abogan por el poder de la mujer ¿Las marcas y los grandes torneos inciden en la desigualdad de género?

Yo creo que sí. Es muy loco pensar que una mujer que gana un torneo WTA, gane determinado dinero, y no gane lo mismo que el varón que ganó el mismo trofeo ATP. Yo no creo que a la mujer le dé lo mimo.

Ya de por sí la Asociación de Tenis Profesional se diferencia de la WTA, cuando se supone, por su nombre, que nuclea a todo el mundo de la raqueta. ¿Formás parte de alguna organización que lleve adelante este reclamo?

No, pero es porque soy muy tranquila. No me gusta el quilombo para nada. Pero lucho mucho por la igualdad. He tenido miles de peleas. Y hasta desde la AAT me dan la razón, y me dicen que es verdad. Pero eso queda en la nada y hay que cambiarlo. De todas maneras, la mujer ha tomado más fuerza en esto de la igualdad. Pero todavía no se nos escucha. Se nos va a escuchar. Lo de que la mujer es inferior es de dinosaurios, pero estamos muy lejos aún.

Sos integrante del equipo de la FED Cup, torneo que nuclea a hombres y mujeres, entre singles y dobles. ¿Cómo fue tu experiencia y qué te parece esta iniciativa que comenzó en 1995?

El formato está buenísimo. Este año se le ha dado más importancia que años anteriores. Creo que es gracias a que gente como Mercedes Paz, Florencia Labat y Gabriela Sabatini le hayan estado atrás.

El tenis enfrenta un gran monstruo que es la televisación y la comercialización de los torneos. Las modificaciones de ATP e ITF ¿Cómo ves este cambio de dinámica y el lugar de la mujer en el circuito?

No me parece mal. El tenis es muy blanco o negro. Lo que quiso hacer la ITF, es decir: si sos bueno en esto, vas a perdurar. Había muchos jugadores grises que sólo tomaban al deporte como un trabajo y entonces no dejaban pasar a los juniors que son realmente buenos. Hubo muchas chicas sudamericanas que no pudieron ganar plata, porque había muchos de estos grises que impedían que se desarrollen. Entonces, yo creo que si vos no sos bueno y no te entrenas a morir, no vas a seguir. El objetivo no es el de cortar jugadores. Si logro superar esto, puedo ganar más plata. Todavía se está acomodando. Falta tiempo.

¿Quiénes son esos grises?

Gente que no disputaba otra cosa que futures -torneos en menor escala que una competencia ATP, que dan entre 15.000 y 25.000 dólares de premios-, porque les quedaba cómodo. Medio mediocre. Y yo soy, al igual que Guido y mi familia, al 100 por ciento. Yo voy a la guerra y doy todo. Yo creo que lo que trataron de hacer es hacerles ver a los jugadores qué es el sacrificio.

Agustín Calleri asumió en mayo la presidencia de la AAT. ¿Cómo se está dando esta nueva gestión en relación a las mujeres?

A priori, hay mucha más comunicación. Claramente todavía no pueden hacer nada, pero como la gestión anterior no fue la mejor… Han prometido que haya más torneos femeninos. Deseo con todo mi corazón que así sea, pero hay que esperar. Expectativas hay.

¿Cómo ves la inclusión de Córdoba en el circuito de torneos ATP?

Es bueno para el tenis argentino en general. Pero no incluye a la mujer. Lamentablemente se dividen el varón y la mujer. Y por eso hay que irse. Acá es muy complicado. Con lo que hay, no se puede hacer.

Hablando de referentes como Sabatini, Paola Suárez: ¿Cómo es ese diálogo. Han tomado este reclamo del tenis femenino?

Gabriela es por de más humilde, pero prefiero hablar con Mecha (NdeE.: Mecha Paz) y Flor (N.deE.: Labat) o con gente de la asociación. Tengo más contacto con la gente que fue partícipe de la FED. Sé que están y hemos hablado, tengo más confianza. Y además entre nosotras nos hemos unido un poco más. Hemos estado muy solas. Yo creo que ahora que soy más grande me di cuenta que juntas somos más. Capaz uno de chico dice: “Esto no me incumbe, o no me toca directamente”. Quizá para no complicarte, porque el tenis se convierte en tu vida y no haces más que respirar tenis, por ahí no te querés distraer. Pero hoy, siendo más grande, sé cómo diferenciar las cosas y me di cuenta que juntas podemos más.

Dic 31, 2019 | Entrevistas, Novedades

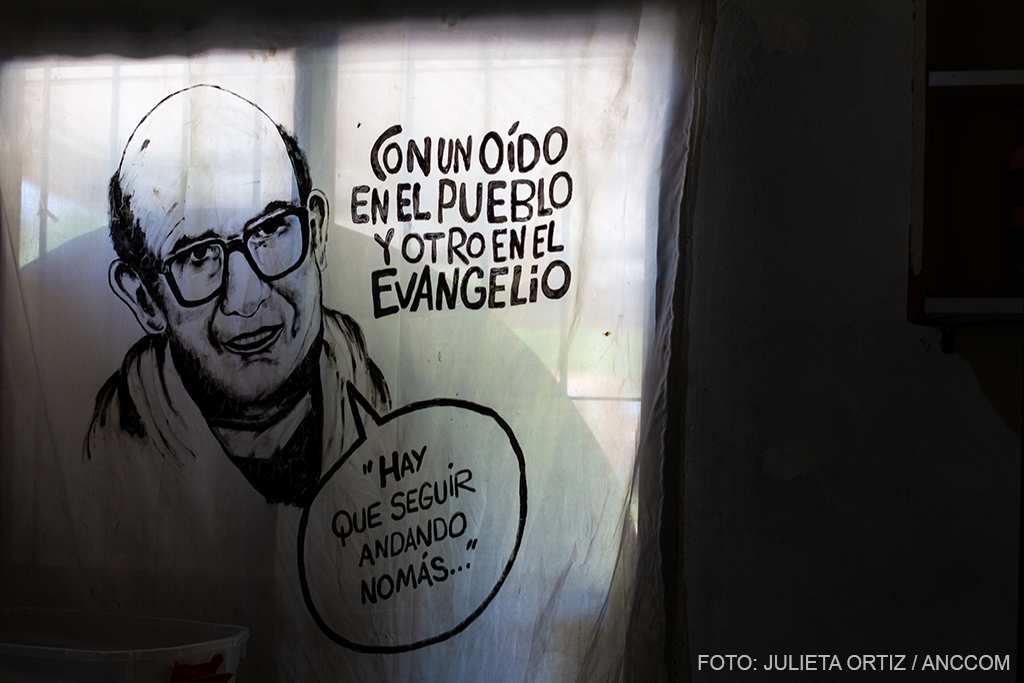

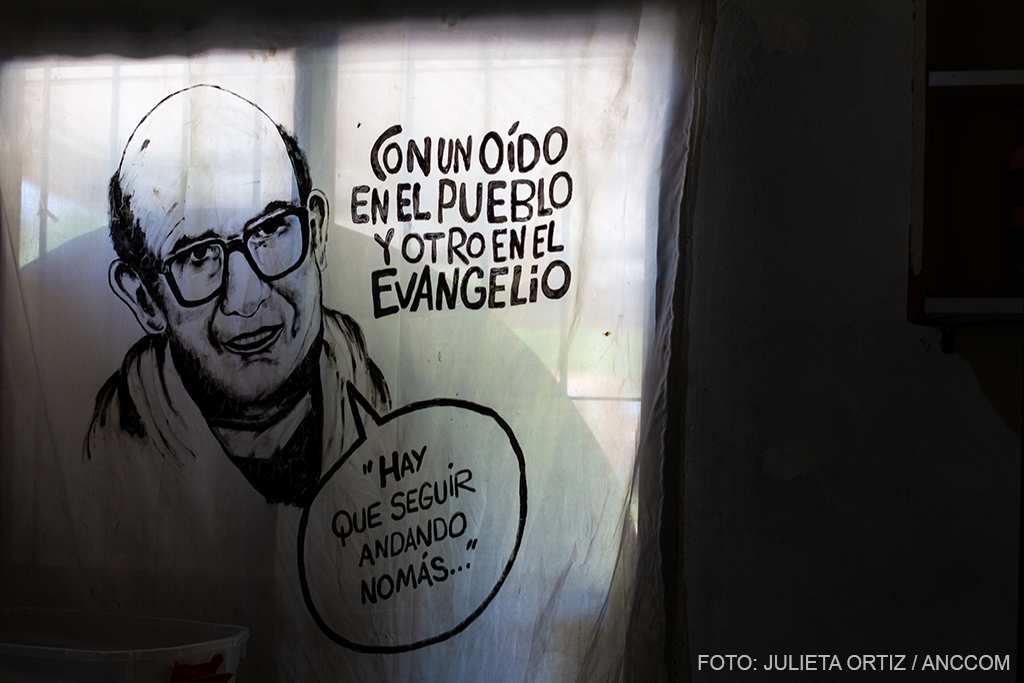

«El 90% del barrio vive bajo de la línea de pobreza. Macri se sacó cero, reprobado, fue un desastre», dice Olveira.

Francisco Paco Olveira es un sacerdote perteneciente al “Grupo de Curas en la Opción por los Pobres” y frecuentemente tiene apariciones públicas en favor de los reclamos por los sectores más marginados de la sociedad. También en más de una ocasión ha manifestado duras críticas hacia las políticas de Mauricio Macri. Se destacó por su labor en la parroquia de la Isla Maciel, en la que se desempeño durante 13 años, pero luego debido a una serie de diferencias con el obispo de la diócesis de Avellaneda-Lanús, Rubén Frassia, fue traslado a la diócesis de Merlo-Moreno. Desde entonces se desempeña en la parroquia del barrio Eva Perón, ubicado en Libertad.

La agenda del padre Paco está cargada. También se ocupa, por ejemplo, de atender al arquitecto que dirige una obra de perforación para dar agua corriente al barrio. Pero se toma el tiempo para recibir a ANCCOM en el patio de la pequeña parroquia (ubicada exactamente a una cuadra de su hogar) y habla sobre la actualidad política económica, el celibato obligatorio y la interrupción voluntaria del embarazo, entre otros temas.

¿Qué es el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres?

De alguna manera somos herederos del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), que tuvo corta vida pero mucha presencia en la iglesia de Argentina. Funcionó más o menos del año 68 al 74, uniéndose a los movimientos de liberación de América latina. Era la época de la revolución cubana, la época del hombre nuevo. Ese movimiento se termina poco antes de la dictadura por división interna y también por el estado del país y en el 86 se retoma bajo el nombre de Curas en la Opción por los Pobres, con algunos curas que eran parte del MSTM y otros nuevos.

¿Cómo es el estado socioeconómico del barrio?

A ojo, el 90% de las personas que viven en este barrio están bajo la línea de pobreza y más del 45% está bajo la línea de indigencia, que 300 personas retiren la vianda cada día habla a las claras, ¿no? La situación de nuestros barrios, no solo acá, es catastrófica.

¿Qué balance hace sobre la gestión de Mauricio Macri?

Cero, reprobado, un desastre. No hay un número que de bien en nuestra patria. No le salió mal, vinieron a hacer esto, lo único es que ellos querían hacer un cambio cultural en nuestra patria donde el individualismo, la meritocracia que ellos traen, cavara más profundo y pudieran seguir este camino. Macri y Piñera son lo mismo, son multimillonarios, donde la distribución del ingreso, la justicia social, no entran en sus cabezas. Para ellos el trabajador es un gasto, por lo tanto mientras menos gastos tengan, ellos van a poder tener más dinero. Vienen con el verso de que así van a llegar más inversiones y que el problema es que hay muchos impuestos, pero la realidad es la que te digo, con esos números de pobreza e indigencia.

«Me siento totalmente identificado con la pelea que el feminismo está llevando adelante», subraya Olveira.

¿Qué opinión tiene del auge de los distintos feminismos en la actualidad?

Que nos enseña muchísimo a los hombres, a esta sociedad patriarcal, nos muestra que somos re “machirulos”, que realmente la onda verde está dando una batalla impresionante y que me siento totalmente identificado con la pelea que están llevando adelante.

¿Qué opina de la interrupción voluntaria del embarazo?

Opino que más allá de mi ética, de mi creencia, de mi moral, o la de cualquiera, hay un problema, como dijo el otro día Alberto Fernández; no hay que ser más hipócritas, las ricas pueden hacerlo en condiciones seguras, las pobres se mueren y es por lo tanto un problema de salud pública que el Estado tiene que atender. Después cada uno seguirá sus criterios, su moral su ética, pero el Estado tiene que atender un problema que es un problema real que existe.

¿Cuál es el rol de la mujer en la Iglesia?

Un rol absolutamente secundario y que debería cambiar, la Iglesia es también absolutamente patriarcal, de hecho toda la dirección de la Iglesia somos varones, desde el Papa hasta abajo, las monjas ni siquiera pueden celebrar la eucaristía y son consagradas. En el tema de género está muy atrasada, si bien hoy Francisco a nivel social es un referente claro de que otro mundo es necesario y posible, y que este sistema no se aguanta más.

¿Qué mirada tiene sobre el pontificado del Papa Francisco?

Siempre fue una persona sencilla, pero fue una sorpresa su posicionamiento tan claro, desde cuestiones simbólicas a cuestiones de discursos; con quién se junta, desde reunirse con Evo Morales y con Pepe Mujica hasta con las organizaciones sociales. Sus discursos claramente llamando a que no nos dediquemos a administrar miseria, sino a transformar esta realidad, que este sistema no se aguanta más, que hay una primera violencia, que es la violencia de los poderosos, de que por más armas que tengamos no vamos a solucionar este mundo mientras sigamos por este camino. Está haciendo lo que puede dentro de la Iglesia. Digamos que en algunas cosas se está avanzando.

«El discurso de Francisco no nos llama a administrar miseria, sino a transformar esta realidad», asegura Olveira.

Durante la campaña electoral se vio que la imagen del candidato Juan José Gómez Centurión apuntó desde las PASO a captar el voto religioso manifestándose en contra del aborto, estando a “favor de la vida” ¿Qué opina de sus propuestas?

A ver, primero a favor de la vida estoy yo, a favor de la vida está cualquier persona, eso que dicen nosotros somos pro vida ¿Y el otro que es, pro muerte? No, el otro no es pro muerte, el otro piensa que tiene que haber una solución distinta para una problemática. A mí me parece que son liberales, conservadores, son la extrema derecha, dicen que defienden la vida, pero quieren meter presos a los pibes con 14 años. Nunca se van a preguntar por esa violencia primera que ejerce el poder, que ejerce las fuerzas de seguridad. Representa un sector que existe en nuestra sociedad que es reaccionario, elitista, racista, que no cree en la igualdad de derechos de la mujer. Quiere captar, si vos querés, el voto religioso, pero el voto religioso no es el que vota por el aborto, hay mucha gente creyente, religiosa, evangélicos, católicos que van a votar a Fernández-Fernández y que piensa que es una postura muchísimo más humana que la postura de este facho.

Sobre los abusos cometidos por sacerdotes y curas, ¿qué tipo de trato tiene la Iglesia con las víctimas? ¿Cómo se comporta con ellas?

Durante muchísimo tiempo se ocultó eso. Hubo, como suele existir en casi todas las instituciones, una cuestión corporativa de defensa y ocultamiento. Eso es gravísimo, estamos hablando de un delito agravado por el hecho de la confianza que la persona tiene hacia un “representante de Dios”. Eso trajo todas las consecuencias que ha traído, por eso renunció Benedicto XVI. Si bien yo ideológicamente no concuerdo con Benedicto XVI, el tipo empezó a tomar el toro por las astas y dijo: “Yo no puedo con esto, hace falta que venga alguien que pueda con todo esto”. Dicho esto, Francisco está claramente involucrado, se están cambiando todas las normativas dentro de la Iglesia, hoy es muy claro que no solo nadie puede ocultarlo, sino que también va preso. La primera medida es la denuncia, tanto en el fuero Civil como en el Eclesiástico.

¿Qué piensa del celibato obligatorio?

Pienso que es una pelotudez. ¡Jajaja….! Claramente el celibato debería ser optativo, en todas las religiones hay consagrados, y en la religión católica esos son los religiosos y las religiosas, que hacen voto de pobreza, castidad y obediencia. El sacerdote no hace ningún voto ni de pobreza (que eso no debería ser un voto, debería formar parte por el mensaje de Jesús), ni de castidad y sí hoy hace una promesa de celibato. Pero hasta la Edad Media los curas se casaban. En parte tuvo que ver con una cuestión económica, de que si el cura no se casaba ni tenía hijos sus bienes iban a pasar al obispo, que era el terrateniente de la época, era el señor feudal, y en parte también con una visión negativa, de la cuestión digamos de la sexualidad ¿No? Esa visión platónica que no es ninguna visión evangélica de que el alma es lo bueno y el cuerpo lo malo, la materia es lo malo, el mundo de las ideas es lo bueno, eso se metió de lleno en la Iglesia. Entonces todo lo que tiene que ver con la carne, con la sexualidad, con el placer, con todo eso se vio como algo negativo, cuando realmente no lo es.

«El celibato debería ser optativo», opina Olveira.

¿Qué tipo de conflicto tuvo con el obispo de Avellaneda-Lanús, que genero que abandonara dicha diócesis?

Quizás la gota que rebalsó el vaso fue el tema del aborto, ya venía medio tirante la cosa por haber hecho huelga de hambre por Milagro Sala, por algunas declaraciones, por haber formado parte de los Curas de Opción por los Pobres. El obispo en realidad lo que me dijo es “volvete a tu diócesis, gracias por los servicios prestados”. Se me prohibió celebrar públicamente en Avellaneda-Lanús, después de que los Curas de Opción por los Pobres le dijéramos a (Gabriela) Michetti que era mejor que no hubiera venido a la beatificación de (Enrique) Angelelli. Pero en realidad fue porque el cura que vino después hizo un desastre en toda la pastoral que habíamos armado, la gente lo terminó echando y así directamente me hizo responsable a mí de eso.

¿Extraña estar en la diócesis de Avellaneda-Lanús?

Yo sigo yendo todas las semanas. Uno se encariña lógicamente del lugar donde está y después de 13 años era mi lugar en el mundo, pero también estoy feliz hoy acá, mientras yo pueda estar en las villas, en los barrios trabajando con la gente soy feliz.