May 23, 2018 | Culturas, Novedades, Te puede interesar

Somnyama Ngonyama se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA) hasta este domingo.

Somnyama Ngonyama significa en zulú “¡Salve, oscura leona!” y así se titula la exhibición de esta artista, que nació en Umlazi, Durban en 1972. La fotógrafa vive y trabaja en la ciudad de Johannesburgo, se llama a sí misma activista visual y está comprometida con la causa de la comunidad LGBTQ. Vía e-mail, Muholi le señala a ANCCOM sobre este primer contacto con Argentina: “Fui invitada para exponer las fotografías de Somnyama Ngonyama. Esta es una exhibición itinerante y estuvo recientemente expuesta en Suiza, Suecia y Reino Unido”. La sudafricana no descarta repetir la experiencia en estas latitudes: “Si me dan la oportunidad exhibiré futuros proyectos también asociados a los temas de raza, género y sexualidades” y agrega que actualmente se encuentra en Filadelfia, Estados Unidos, trabajando en colaboración con un proyecto visual en el Women’s Mobile Museum, junto al Philadelphia Photo Art Center.

Las obras que se exhiben en Buenos Aires forman parte de un proyecto que comenzó en 2012 pero que sigue actualizándose. En los trabajos expuestos, la artista se autorretrata y pone en evidencia su propia historia, su condición de mujer, su negritud y la historia de su país. A través de su trabajo destaca que el apartheid no es cosa del pasado y las imágenes son tan bellas como políticas.

Las fotografías interpelan al espectador, lo retan a sostener la mirada.

La muestra llegó a nuestro país de la mano de la directora del museo, Victoria Noorthorn, que ya venía siguiendo el trabajo de la activista en el exterior. La curadora de la muestra, Sofía Dourron, cuenta que lo que más tiempo llevó fue investigar el abundante trabajo de Muholi. “Lo que hicimos fue estudiar en profundidad el proyecto completo para hacer una pequeña selección y también entender el universo de estas imágenes que es muy complejo. A primera vista parece que no, pero cada elemento que aparece en las fotos está seleccionado muy cuidadosamente por Zanele, con un propósito muy específico”. Además aclara que la denuncia también refiere a la propia experiencia de la artista: “Por lo general son una reacción a un evento social, crimen de odio o bien una situación personal de discriminación. Una situación que refleje su condición de mujer negra y lesbiana en el mundo”.

Las obras que se exponen en MAMBA forman parte de un proyecto que comenzó en 2012 y sigue actualizándose.

Dourron detalla: “Durante muchísimos años retrató a la comunidad LGBT sudafricana por ser particularmente invisibilizada y su objetivo era dejar un registro de una comunidad que había sido borrada. En 2012 decidió dar vuelta a cámara sobre su propio cuerpo. El autorretrato se convirtió en una herramienta muy importante”.

Sobre un fondo blanco inmaculado el protagonismo lo tienen las fotografías que no sólo se hacen visibles sino que observan al espectador, lo retan a sostener la mirada, lo interpelan y cumplen finalmente con su misión: aparecen en el espacio público voces que no fueron escuchadas.

El trabajo de la curadora está alineado con las problemáticas que se repiten tanto a nivel internacional como en nuestro país. “A mí, lo que me interesaba era entender un poco cómo es la comunidad de afrodescendiente o la actual comunidad afroamericana residente en Argentina. Y cómo se vive acá también no sólo la discriminación sino el borramiento cultural”, dice Dourron.

Somnyama Ngonyama es una exhibición itinerante que ya recorrió varios países.

Mar Díaz es una visitante más entre las miles personas que desfilaron por el MAMBA. “No es una obra que circule en Buenos Aires y por eso creo que tiene un peso importante. Yo me reconozco afrodescendiente y me parece que es importante porque interpela a los argentinos contra el mito de que en el país no hay negros. Tiene que ver con la construcción de identidad del país. El objetivo del artista lo logra con el tamaño de las imágenes, con las miradas”, cuenta.

Por otro lado, Guillermo, otro visitante, dice: “Entré virgen, porque no tengo idea de esto pero algunas imágenes me parecieron inquietantes”. Muy cerca de él, Melisa indica: “Me gustó mucho porque hay una composición muy cuidada y hay mucha complicidad con el receptor de la imagen”.

Zanele Muholi logra en el autorretrato exhibir su propia historia y la de su país.

Como es habitual, al museo también lo recorren extranjeros que se sintieron convocados por la problemática con la que ella trabaja: “Fantástica. Especialmente la forma que busca las miradas de las mujeres. En cada mirada tienes un mensaje distinto. Los capturó muy bien. Debería ir a Brasil también”, afirma Laura, una turista brasileña. “Muy impactante. Quedé realmente impresionado. La belleza y la fuerza del trabajo. La composición y el contraste. Demuestra lo difícil que es ser lesbiana y negra. Lo mismo pasa en Brasil”, reconoce por su parte Sergio, también del país vecino.

La muestra se puede visitar en Avenida San Juan 350 hasta este domingo. Quienes visiten esta exposición también podrán recorrer las salas donde se exhiben actualmente las obras de Tomás Saraceno: “Cómo atrapar el universo en una telaraña”, Alberto Goldenstein: “La materia entre los bordes. Fotografías 1982-2018” y el Archivo Aldo Sessa “1958-2018: 60 años de imágenes”.

Mar 9, 2018 | Géneros, Te puede interesar

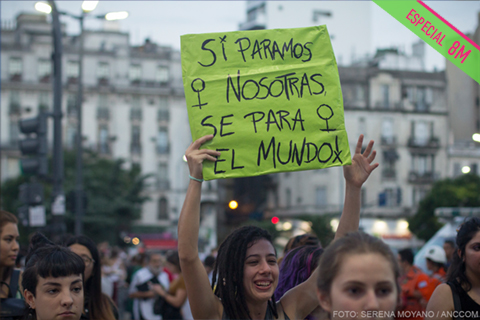

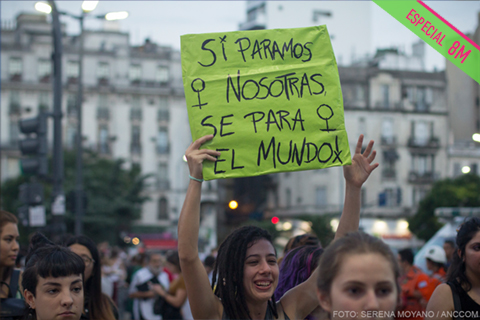

El 8 de marzo de 1917 un grupo de mujeres, en su mayoría obreras y esposas de soldados, salió a las calles de Petrogrado a declararse en huelga. “¡Queremos pan!”, le reclamaban al régimen zarista. Esa fue, para muchos historiadores, la primera chispa de lo que meses después fue la Revolución Rusa. Coincidentemente, el 8 de marzo había sido elegido siete años antes como Día Internacional de la Mujer por la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en Copenhague, y sería reconocido por la Organización de las Naciones Unidas recién en 1975.

Yulima Clevery, local de accesorios de celulares.

Hoy, más de un siglo después, durante el denominado 8M, se convocó a un nuevo Paro Internacional de Mujeres para manifestar el repudio a la violencia machista, a la desigualdad social y económica y, en la Argentina, para exigir con más fuerza que nunca el debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ANCCOM recorrió diversos puntos del área metropolitana para atestiguar el peso de la jornada de lucha entre las trabajadoras, y pudo apreciar que, como en cada día de huelga, no es fácil ausentarse para aquellas mujeres que trabajan en relación de dependencia. Pesan, por un lado. las presiones empresarias y, por el otro, años y ríos de tinta de tinta que estigmatizan protestas y reclamos.

En el relevamiento realizado en Avenida Corrientes, desde Callao hasta 9 de Julio, hubo un muy bajo nivel de adhesión. Sin embargo, en el local de la empresa Personal de Avenida Corrientes y Rodríguez Peña, Jésica del Mastro y su compañera se turnaron para poder ir a la marcha. “No nos dejan cerrar ni faltar y encima somos todas mujeres”, se quejó la primera. Otra fue la actitud tomada por los locales de la firma de accesorios de moda Clandestine, que cerraron de dos a tres de la tarde en señal de adhesión al paro. En otros casos, las entrevistadas acompañan las consignas del 8M y los reclamos que se defienden, pero expresaron no estar de acuerdo con el método. Ana Paula Kaczeli Meszaros, empleada de la Librería Hernández, comentó: “No le veo mucho sentido a dejar mi puesto de trabajo y perjudicar a mi empleador, que nunca ha tenido ninguna actitud antifemenina”. En tanto, Fernanda Malerba, empleada de la óptica Looking, opinó: “Entiendo lo que sucede pero no estoy de acuerdo con el corte de calle en la vía pública, porque nos perjudicamos todos los que queremos trabajar. Está bien el reclamo por los derechos, pero de otra manera”.

Jesica del Mastro, Personal.

En el barrio de Flores la situación fue similar. El centro comercial apenas alteró su rutina en el horario de inicio del paro nacional de mujeres. Cerca del mediodía, el ritmo de la Avenida Rivadavia parecía el de cualquier jueves, con el típico ir y venir de chicos a la salida del colegio y negocios abiertos. Más tarde, una buena cantidad demujeres se agolparían en las estaciones de la línea A de subtes para sumarse a la movilización en el centro porteño.

“El Día de la Mujer se celebra todos los días”, dijo Clara, empleada de un local de comidas rápidas en diálogo con ANCCOM. Está de acuerdo con las consignas de la jornada de lucha, pero no la convence la idea del paro. “Respeto la movilización y protesta por el 8M, pero no estoy de acuerdo con que se pare y se deje de trabajar. Se sale adelante trabajando, la pelea por los derechos de la mujer es en el día a día”, argumenta. Y completa: “Si exigís y reclamás derechos, luego también debés saber cumplir con tu labor”.

Marlín Souza, Cocot.

Cristina, empleada de limpieza del Banco Ciudad, cuenta que tomó conciencia de que sería un día diferente cuando al ingresar a su lugar de trabajo sus compañeros “agasajaron a cada trabajadora con una rosa”. Y explica: “En el banco nos daban la libertad a las mujeres para adherirnos al paro y a la marcha si queríamos, pero yo sinceramente el 8M lo vivo como un día más, y lo trabajo como de costumbre”.

En Lomas del Mirador, partido de La Matanza, basta con salir a la calle para comprobar que no es un día como cualquier otro. Las calles se tiñen de color violeta y miles de mujeres marchan para visibilizar sus reclamos. Los pañuelos verdes, que exigen el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se mueven al compás del viento, atados a los candados de cinco negocios. Muchos comercios decidieron bajar la persiana para otorgar a las trabajadoras la libertad de manifestarse.

Laura Molina, Avedik Shoes.

Todo lo contrario sucedió en un instituto terciario privado del barrio porteño de Liniers. Sus autoridades amenazaron con descontarle el presentismo a las empleadas que no concurrieran a trabajar. Sin embargo, sus compañeros varones se ofrecieron voluntariamente a cubrir las horas laborales de aquellas que quisieran adherir al paro. Rubén Vázquez, afirmó: Lo mínimo que podemos hacer es ayudar a nuestras compañeras, nadie está en condiciones de poner trabas en el camino de la lucha por sus derechos. Y Agustina Fuertes, empleada de la institución, concluyó: “Hay gente solidaria y gente que desprecia toda acción de lucha, algunos están a favor, otros en contra, pero lo que ningún hombre y ninguna mujer puede hacer este 8 de marzo es ignorarnos”.

La Municipalidad de Avellaneda, por su parte, dispuso el asueto laboral a sus trabajadoras para que puedan asistir a la marcha. Se colocaron carteles en todo el edificio bajo las consignas “Mujeres de Avellaneda paramos y marchamos” y “Sin igualdad de género no hay justicia social”. Paola Pereira, empleada administrativa de la Municipalidad, explica: “Paramos por el Día Internacional de la Mujer, por no perder los derechos que tenemos y por los que seguimos reclamando. Creo que si seguimos este camino no falta mucho para conseguir la igualdad de género. Ya hicimos bastante y creo que vamos a poder lograr lo que nos falta. Además, es importante visibilizar la lucha de las mujeres porque muchas no se animan, principalmente porque tienen miedo. Así que nosotras luchamos más que nada por ellas”.

Mar 6, 2018 | Noticias en imágenes, Novedades

El último viernes 2 de marzo se realizo la quinta y última asamblea de mujeres, trans, travestis y lesbianas de cara al 8M. El encuentro se llevo a cabo en el Galpón de la Mutual Sentimiento (Federico Lacroze y Corrientes). Allí se terminó de discutir y definir cuestiones referentes a la seguridad, logística y comunicación del Para Internacional de Mujeres que tendrá lugar el próximo jueves 8 de marzo.

ANCCOM estuvo presente, mirá la fotogalería:

Ene 9, 2018 | Entrevistas

En el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, se dio lugar hace un año a la apertura de la dirección de Diversidad Sexual en el área de Derechos Humanos de la localidad. Es una de las cinco que existen a lo largo de todo el país y está a cargo de Nancy Sena, una mujer transgénero que hace varios años trabaja para los morenenses y que se destaca socialmente por su lucha contra la discriminación hacia la comunidad trans (travestis, transgénero y transexuales) y hacia los colectivos de lesbianas y gays.

¿Cómo surge la creación de una Dirección de Diversidad Sexual en Moreno?

La Dirección de Diversidad Sexual surge de las necesidades de las compañeras trans (travestis, transgénero y transexuales) y de los colectivos de lesbianas y gays, en el partido de Moreno. Pertenezco a esta localidad y también al colectivo de personas diversas. Siempre tuve presente el objetivo de esforzarme y trabajar para ellas, para tratar de satisfacer sus necesidades sociales, para luchar contra la discriminación y las desigualdades que sufren por su construcción de género, y para que se respeten las diversas elecciones sexuales. Ya trabajaba en el municipio cuando asumió Walter Festa como intendente de Moreno. La Dirección de Diversidad Sexual ya existía, pero no cumplía las expectativas de las compañeras. Venían a hacerse su DNI -a partir de la aprobación de La Ley de Identidad de Género, por ejemplo- y no encontraban respuestas a través del referente de ese entonces. El área existía pero no funcionaba, no era más que una usurpación de cargos de funcionarios dentro de la gestión pública de Moreno. De las convocatorias llevadas a cabo por las compañeras, y de las reuniones con el nuevo intendente, surge la creación de la verdadera Dirección. Asumí como directora tras una unanimidad de votos por parte del colectivo en su conjunto. En mayo del 2016 comenzamos con toda la organización y presentación del proyecto en el Concejo Deliberante. El Concejo aprueba el plan de la Dirección y en agosto del mismo año, el área de Diversidad Sexual comienza a funcionar como tal.

Nancy se destaca socialmente por su lucha contra la discriminación hacia la comunidad trans (travestis, transgénero y transexuales) y hacia los colectivos de lesbianas y gays.

¿Quién es Nancy Sena?

Me considero una persona luchadora, siempre fui para adelante con respecto a mis convicciones, reconociendo que los derechos no son favores. Viví siempre en Moreno y siempre quise trabajar por y para Moreno, ayudando a la gente. Toda mi vida lo que hice fue trabajar. Antes me formé, estudié y me informé para ser cada día mejor persona. Creo que hoy estoy sentada al frente de esta oficina porque nunca me quede quieta y nunca me callé la boca. Soy la primera mujer transgénero en trabajar dentro de este municipio, en obtener mi identidad de género peleándosela al Estado y la primera que se pudo casar, antes de toda ley, porque ya trabajaba para el Estado y me animé a demandar y a luchar por mis derechos. Con respecto a mi construcción de género femenina sostengo que yo siempre me sentí mujer. Mujer a veces se nace y otras veces se hace. Yo quise hacerme mujer, y lo más importante de esta decisión es que siempre tuve el apoyo incondicional de mi familia. Sufrí la discriminación social por mi elección, más que nada en la escuela y por parte de mis maestros, ni siquiera de mis compañeros, pero siempre tuve a mis padres que me entendieron y me amaron así como decidí ser.

¿Cómo llegaste a trabajar dentro de la gestión pública de Moreno?

En el 2003, con la asunción de Néstor Kirchner como presidente, comienzo a militar en la política social y al poco tiempo me convierto en la presidenta de una ONG de mi barrio llamada “Alcorta al Pie”. Trataba de cubrir necesidades, de que la gente tenga para comer, para vestirse y que tenga trabajo, sin dejar de lado mi objetivo de trabajar para el colectivo LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer). Cuando comienzo a militar en el barrio, empiezo a interactuar con la gestión de ese entonces. El municipio en ese momento le proveía mercadería a una agrupación, y la mercadería nunca llegaba a gente que no militaba: los abuelos y los niños. Mediante denuncias que hago por este tipo de irregularidades llegue a dialogar con el intendente anterior, Mariano West, y me pidió más tarde que me quede a trabajar en el municipio para la gente. Reconoció, más que nada, mi coraje al animarme a denunciar algo así, a punteros políticos que le robaban a la gente. De esta manera, comencé en el 2006 a trabajar en el área de Derechos Humanos y no me fui más, me enamoré de mi trabajo a partir de mi ingreso al municipio. Trabajar para este pueblo siempre fue uno de mis objetivos. Estuve en Derechos Humanos hasta que se dio la apertura del área de Diversidad Sexual de la cual estoy al frente en el presente.

Como mujer transgénero, ¿qué significa que exista este espacio en Moreno?

Es un logro inmenso. Esta dirección dentro de la realidad en la que vivimos, donde reina la falta de respeto y la desigualdad, significa progreso y éxito para la lucha de todas las compañeras y para mi propia lucha. Es la tercera dirección de Diversidad Sexual abierta en la provincia de Buenos Aires por la pelea de las compañeras, por obtener trato digno e igualitario a nivel social, por sus derechos. Y en total son cinco direcciones de Diversidad Sexual que funcionan en todo el país. Que este espacio exista significa tener la posibilidad de que dentro del pueblo de Moreno, la sociedad sea consciente de que existen personas que eligen cambiar de alguna manera su realidad sexual y que hay que respetarlas como a todos. El respeto es lo más importante.

» Sufrí la discriminación social por mi elección, más que nada en la escuela y por parte de mis maestros, ni siquiera de mis compañeros, pero siempre tuve a mis padres que me entendieron y me amaron así como decidí ser», dijo Nancy.

¿Cómo trabaja el área de Diversidad Sexual?

La dirección de Diversidad Sexual trabaja visibilizando, acompañando y solucionando problemas que afecten la vida de las personas que eligen una construcción de género distinta. Apoyamos que el colectivo de personas diversas tenga los mismos derechos que cualquier persona. Por ejemplo, a estudiar en una universidad o en un colegio, sin ser discriminado. Recibimos denuncias de este tipo, por discriminación, por eso estamos en constante contacto con espacios educativos en donde brindamos charlas sobre lo que significa que todos, aunque decidamos ser diferentes, tengamos derecho a estudiar. La discriminación está en muchos ámbitos, en el trabajo también. Las compañeras necesitan tener un trabajo autónomo para vivir como cualquier ser humano. Necesitan decidir dónde quieren trabajar y deben ser aceptadas con respeto. Por eso, estamos peleando para que se le dé el necesario tratamiento y aprobación a la ley de cupo laboral, la cual sostiene que por lo menos el uno por ciento de personas transgénero deben poder trabajar en el Estado. También acompañamos a las compañeras que no tienen su DNI -porque lo rompen, porque lo tiran al no sentirse identificadas o porque son víctimas de robo- a que se hagan uno nuevo a partir de la nueva Ley de Identidad de Género. Estamos en contacto directo con la comisaría de la mujer porque hay compañeras que viven en pareja, como cualquier otra mujer, y son víctimas de violencia de género. Así estamos trabajando, y hay mucho más por hacer.

¿Cuáles son los objetivos a futuro?

Tenemos un largo camino por delante. Esta dirección es un espacio nuevo en Moreno. Lo principal es seguir escuchando a todas y todos, apoyar a las personas que forman parte del colectivo y a las que no, también; para que nos conozcan, para lograr igualdad. Tenemos que explicar que en la diversidad sexual hay un montón de actores. Para nosotros es muy importante, además, seguir llegando a las escuelas, interactuar con los maestros, con los niños para que los chicos que decidan sobre su construcción de género a temprano edad, logren integrarse. Nuestro trabajo desde los colegios es fundamental. Me parece importante destacar que tenemos buena llegada a los medios, muestran nuestro trabajo, nuestros logros. Que una niña transgénero tenga su DNI nuevo con 14 años, es un gran logro. Y queremos seguir así, cumpliendo objetivos, peleando por el respeto a los derechos de cada uno de nosotros, como también formando, informando y capacitando desde este lugar que es la dirección de Diversidad Sexual.

Actualizada 18/07/2017

Ene 4, 2018 | Entrevistas

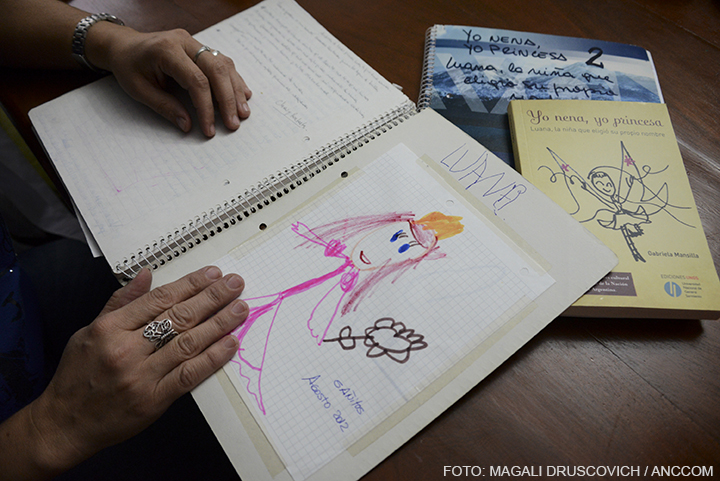

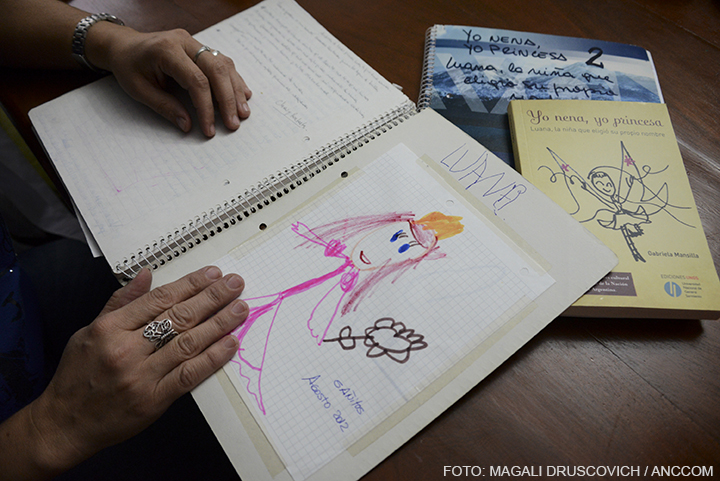

“No es fácil que tu hijo te diga que es tu hija y salir a pelear, bancarte el barrio, a la familia, a los vecinos y que tu marido te cague a palos”, dice Gabriela Mansilla desde el living de su casa, humilde pero muy prolijo, en el conurbano bonaerense. Ya hace más de cinco años que entendió que Luana nació nena, que sus genitales no definen su identidad y que la familia debe apoyar y no reprimir. El libro “Yo nena, yo princesa”, donde Gabriela publicó las sensaciones que iba viviendo mientras la acompañaba en su transformación, pronto será llevado al cine y es hoy una referencia única para muchas madres y padres que hasta ahora no sabían qué es lo que estaba ocurriendo en sus hogares.

En tu libro decís que no habías entendido a Luana cuando empezó a manifestarse como mujer. ¿Por qué?

Obvio que no la entendía, no me voy a hacer la superhéroe. No me entraba en la cabeza. Pensaba lo que piensa la gente común: que el gay se viste de mujer cuando se le da la gana, que son todos degenerados… A mí viene mi nene y me dice:“Soy nena”, y a mí nadie me había informado nada. Por eso hago hincapié en la educación. Que un profesional al que te acercás te anule inmediatamente lo que estás sospechando y te aconseje que refuerces su masculinidad, te marea. “Quedate tranquila”, te dice. Pero después vi el documental de Josie Romero, la chica transgénero estadounidense y dije : “¡Era esto!”

Y a otras madres les habrá pasado lo mismo con tu libro.

¡Claro! Sin el libro, sin militar el tema, hubiera quedado como la noticia de un pibito que andá a saber lo que le hizo la mamá, una loca. Ahora tengo la Asociación (Infancias Libres) donde ya no lucho por mi nena, sino por los niños y las niñas, por la libertad de expresión, por amarse el cuerpo tal como es. Pretendo que se respete su identidad y el rol de género que sienten, no desde el estereotipo ni la norma. Yo armé esto por necesidad de que mi nena tenga contacto con otras nenas. En el colectivo trans solo hay chicas grandes, y gracias a esto ahora aparecieron muchas mamás que se contactaron conmigo, y la experiencia de una ayuda a la otra. Si no, tendés a aislarte. Se acercaron veintidós familias en menos de un año, todas con nenes y nenas trans. Hace poco armamos el primer encuentro y no sabés lo que surgió de esas nenas…me la pasé llorando desde que empezó hasta que terminó. Esas nenas chiquitas, con el pelo corto que recién les empieza a crecer, abrazando a Lulú…algo nunca visto. Ninguna persona trans con la que hables se pudo encontrar con sus pares a los 4 o 5 años. Y con sus familias presentes queriéndolas. Es algo histórico. Y para las chicas, saber que la que juega con vos es igual que vos, te libera de esa sensación de soledad. Luana me decía: “¿Te imaginás todas estas nenas en mi escuela?”.

«En mi casa yo le voy a contar a mi hija que el príncipe va a buscar a la princesa y por ahí la princesa prefiere quedarse con otra princesa, o ella rescata al príncipe, o se baja de la torre sola».

Y en la escuela, ¿cómo es el día a día de Luana?

Ella está muy bien, pero es complicado el tema. Los chicos no tienen los mambos que tenemos los grandes, pero son títeres de los padres. Y en muchos casos los alejan de Luana. “Con esa nena no te juntes porque tiene pene, es un varón, podés terminar igual que ella”. Entonces hay un nene en la escuela, por ejemplo, que no le habla. Y la mamá no se anima ni siquiera a hablarme a mí. Y a mi me hace mucho ruido el silencio. Acá en el barrio también, siempre me hace mucho ruido el silencio. Con las docentes bien, pero a veces tengo que lidiar con el hecho de que necesitan tiempo. La otra vez una maestra me dice que yo también tengo que entender, que le dé tiempo para procesar esto. No tengo ganas de darles tiempo de la vida de mi hija. ¿Cómo hago, la pongo en pausa? Yo no me banco que enseñen con las láminas de los dos tipos de cuerpo, ya lo hablé, porque si no van a enseñar que el cuerpo de mi hija no es apto. Otro tema son los cuentos: que cuenten el cuentito que quieran, pero en mi casa yo le voy a contar a mi hija que el príncipe va a buscar a la princesa y por ahí la princesa prefiere quedarse con otra princesa, o ella rescata al príncipe, o se baja de la torre sola.

¿Tu mamá te acompañó en esta lucha?

Mi mamá me acompañó y me acompaña. Luana es cuarta generación de leonas, en esta casa. Mi mamá me enseñó valores, me educó desde el diálogo, desde el “estoy acá para lo que sea porque te amo”. Y me mostró cómo era sacar a patadas al progenitor porque nos levantaba la mano. Mi mamá salió de ese círculo de violencia por nosotras, sus hijas. Por salvarnos.

«Siempre me hace mucho ruido el silencio. Con las docentes bien, pero a veces tengo que lidiar con el hecho de que necesitan tiempo».

Y vos replicaste eso con el padre de Luana y Elías.

Sí. Yo tenía una relación horrible con él, era un psicópata. Sufrí mucha violencia económica. Sentía que si él se iba, se iba la leche de Elías (nota del r: el hermano mellizo de Luana), las galletitas de Luana, pero cuando vi al tipo dando botellas de cerveza contra el piso, los vidrios volando y Luanita parada ahí dije: “Listo, que se vaya, nos cagaremos de hambre”. Entonces me quedé sola con los chicos, sin apoyo económico, y tuve que empezar a hacer pizzas con mi mamá para vender en el barrio. Hubo que hacerle juicio a ese señor para que vuelva a pagar la obra social de sus hijos. El hambre que pasaron, y todo lo que les faltó, tener que mandar a Luana a cualquier hospital y que el médico me la maltrate…este tipo me va a tener que dar una explicación algún día. A mí o a ellos.

¿Es difícil lidiar con el sistema de salud en un caso así?

-Necesito que a Luana la traten como corresponde, además de la atención médica. Fuimos hace poco a una neumonóloga y la veo a Luana nerviosa, como a punto de llorar, hasta que rompió en llanto. Le pregunté qué le pasaba y me dice “¿Y si no entiende?” Antes de tener el DNI era terrible, porque no la querían atender, me decían que me había equivocado de documento, me trataban de estúpida. Tenía que explicarles que era una nena transgénero, hay una ignorancia enorme. Un día en una guardia estaba lleno de gente, y llaman a los gritos a Luana pero con nombre de varón. Ella toda colorada en el asiento, avergonzada, hasta que un día en una situación así se levantó, golpeó con las manitos el escritorio y gritó: “¡Luana me llamo!”. Cuatro años tenía.

Luana, jugando junto a su hermano Elías.

¿Por qué te interesa seguir militando alrededor de las infancias trans?

-Primero, porque no se encarga nadie. Los mismos trans que luchan por sus derechos no contemplaron a la infancia. Siguen creciendo niños y niñas de la misma manera que siempre, y recién se ponen a pelear con esto cuando tienen 17 ó 18 años. Y que aparezca una mamá que sale a exponer esto, hace que salgan muchas más. El activismo ya no pasa por ser trans sino por ser mamá. No solo estás habilitada a luchar si sos trans. Algunos varones trans me han atacado diciéndome que yo no puedo entender esto, porque no me pasa por el cuerpo. Ellos ven una sola parte, no ven la parte de la familia, de la mamá. Yo les digo: “Entendé que no sos vos solo el que lo vive. Te pasa a vos en el cuerpo, pero transforma a toda tu familia”.

Gabriela tiene que cortar la entrevista para recorrer las diez cuadras, en su mayoría calles de tierra, que la conducen hasta la escuela donde tiene que buscar a los chicos, como todos los días. Luana, trencitas pegadas a la cabeza, sale con una sonrisa enorme, radiante. Elías, arrastrando la mochila, serio, pensativo. A Gabriela le brillan los ojos cuando los mira, los saluda con un beso y encara otra vez para su casa, a seguir con los quehaceres del hogar: prepararles el almuerzo, ayudarlos con la tarea, barrer la tierra que las zapatillas dejaron en el piso y luchar incansablemente para que crezcan libres.

El libro “Yo nena, yo princesa”, donde Gabriela publicó las sensaciones que iba viviendo mientras la acompañaba en su transformación, pronto será llevado al cine y es hoy una referencia única para muchas madres y padres .

Actualizado 16/05/2017