Feb 5, 2019 | Culturas, Novedades

Minas con la dirección de Ana Alvarado es una obra sobre mujeres de 40 años que se conocieron en la adolescencia y se reencuentran luego de largo tiempo.

Paredes beige con detalles en tono pastel, piso de parquet, fotos, cuadros, asientos de madera, veladores encendidos que hacen juego con una elegante iluminación. Así es el hall al que se ingresa en el Teatro El Extranjero luego de recibir la entrada en boletería. La calidez hogareña se mantiene adentro de la sala que es como entrar en un living donde acontece esta reunión de amigas.

Una mesa clara al centro, con un teléfono verde oliva como los que entregaba la empresa estatal Entel antes de su privatización, unos sillones y estamos en la casa de Yiya (Silvia Hilario), quien vivió en Brasil un tiempo y fue una contradictoria militante política en su juventud. Eugenia (Milagros Gallo) es una señora acomodada, con hijos y muy creyente, y Adela (Andrea Jaet), una profesional exitosa que ha tenido variedad de parejas. Tres personalidades diferenciadas, tres minas de 40 años que se conocieron en la adolescencia y se reencuentran luego de largo tiempo.

La mesa va a poblarse de botellas de alcohol y vasos con el transcurrir de los minutos. La bebida va a propiciar que las emociones se intensifiquen. Los intercambios, interrumpidos con escenas al ritmo de Sade o Whitney Houston, cruzan los recuerdos con los sentimientos que aún remueven e invitan a la reflexión sobre las decisiones de vida de las protagonistas.

En diálogo con ANCCOM, Jaet relata que en 2018 se juntaron con Silvia, Milagros y Ana Alvarado (la directora) para definir qué hacer y se decidieron por una temática femenina. “De repente, apareció la idea de esta obra con la recomendación de Mauricio Kartun. La leímos, nos divertimos y la adaptamos ubicándola en los 90 para que tuviese más contraste con la actualidad”, cuenta.

Ana Alvarado, por su parte, afirma: “Tomamos los años 90 como punto de partida a los temas que hoy están vistos como la actualidad de lo femenino. Una mujer de clase media de 40 años en esa época había vivido lo que ocurrió en los 70. Tenía preocupaciones que ahora parecen menos acuciantes: el mandato de casarse para que un hombre la mantenga, tener hijos, la posibilidad de separarse e irse a vivir con una mujer, contar o no su bisexualidad. Pasaron por cosas que hoy parecen superadas. Esta charla tiene algo muy divertido, porque en realidad las mujeres en cualquier época, cuando nos sentamos a hablar, tocamos el tema del amor, de los hijos o del sexo. Estas minas lo hacen mientras fuman marihuana, se ríen, se pelean, y sacan los trapitos al sol”.

Minas, con texto de Diana Amiama, dirección de Ana Alvarado y actuaciones de Silvia Hilario, Milagros Gallo y Andre Jaet, se presenta –por segundo año consecutivo– los viernes a las 21 en el Teatro “El Extranjero”, Valentín Gómez 3378, CABA.

Dic 26, 2018 | Novedades

“Fue una militancia de hormiga, una militancia transformadora”, afirma con orgullo y satisfacción Valeria Salech, presidenta de la ONG que protagonizó la lucha por la despenalización del cannabis medicinal en la Argentina. La referente acaba de publicar su primer libro, La Historia de Mamá Cultiva Argentina, en donde repasa la historia de la organización, delinea el perfil que adquirió y el proceso de militancia que describe como feminista.

“Fue una militancia de hormiga, una militancia transformadora”, afirma con orgullo y satisfacción Valeria Salech, presidenta de la ONG que protagonizó la lucha por la despenalización del cannabis medicinal en la Argentina. La referente acaba de publicar su primer libro, La Historia de Mamá Cultiva Argentina, en donde repasa la historia de la organización, delinea el perfil que adquirió y el proceso de militancia que describe como feminista.

“Me interesaba que haya bibliografía de lo que pasó; me decía a mí misma: ‘Me voy a olvidar de esto y nadie más lo sabe’”, confiesa la autora tras la presentación de su libro en la Legislatura porteña. Esta obra, que emociona desde los agradecimientos, nace de la necesidad de dejar registrado el proceso en el que un grupo de madres de niños con patologías severas junto a cultivadores solidarios se organizaron para exigir una ley que reconozca el uso y el autocultivo del cannabis medicinal.

La organización, que recibió el nombre Mamá Cultiva Argentina (MCA), fue oficialmente presentada el 7 de abril de 2016. Tiene como objetivo informar y promover el autocultivo y la legalización del cannabis medicinal como única forma de acceso a esta terapia.

-¿Qué perspectivas tiene respecto al libro?

Nosotras queríamos que todo el mundo sepa, que tengan esa opción y que la sigan teniendo para siempre. Que no nos quiten la opción de tener acceso a esta terapia de la manera que encontramos, que nos funciona y nos sirve. En esta carrera por informar vamos a seminarios, hacemos talleres y cursos. Tratamos de divulgar información. El libro es una herramienta más de construcción de sentido que no es el hegemónico en salud. Estamos tratando de naturalizar otra manera de acceder a la salud.

Salech asegura que esta otra forma de gestionar la salud implica un proceso de producción, en el que cuidador y enfermo forman parte, para ganar calidad de vida. Está basada en el autocultivo y requiere hacerse cargo. Hay que involucrarse, dedicarse y ocuparse, explica, porque sólo desde allí, desde el compromiso y el cuidado con el otro, con la planta y hasta con uno mismo, el tratamiento con cannabis medicinal funcionará. “El sólo hecho de ponerte a cultivar ya es terapéutico: para la cuidadora de la persona con la patología es sentir un poder que no sentiste nunca en tu vida –asevera-. El cultivo tiene ese poder. No nos hubiera pasado con la crotoxina, porque no está al alcance de nuestras manos conseguirla”.

El camino que MCA propone exige desobediencia, abandonar prejuicios; exige autovaloración y sobre todo valentía. Romper con la idea de que el médico tiene el saber absoluto y hacerse cargo de la situación, de apoderarse del saber de madre desvalorizado por un sistema patriarcal que se estructura con esas mismas madres como sostén en el seno de familias que sufren.

En el último capítulo de su libro comienza a ser recurrente el concepto de experiencia feminista. ¿En qué momento percibe que ese sería el perfil de la organización?

Cuando me colocaba frente a las reuniones de comisión en el Congreso, les diputades aliades me decían: hay que traer un médico, un científico, para convencerlos. Se me iba poniendo el espectro verde. Me iba dando cuenta de que lo nuestro venía por una corriente que era contrahegemónica. Para mí siempre que hay una desjerarquización es feminismo, estás yendo en contra de un modelo hegemónico. Empecé a pensar en la discapacidad como diversidad, sin darme cuenta planteaba las cosas desde ese lugar, y veía que cada vez era más feminista. Nosotras tuvimos que desobedecer todas las jerarquías: al médico, a la ley, al Estado. Y nos fue genial, entonces cada vez estoy más convencida. Hasta la planta es feminista. No se deja agarrar, estandarizar, encapsular, encasillar. Es libre.

¿Es perfeccionamiento?

Es docencia. La planta ejerce sobre vos una docencia, tiene que ver con la paciencia, la dedicación, la perseverancia, el amor; todo eso no lo aprendés en una farmacia. Tiene componentes que funcionan de manera distinta en cada persona. Son individuos complejos y nosotros también. No se puede estandarizar. No es “para párkinson tal cosa”, o “para fibromialgia, tal otra”: nos está enseñando eso también, porque diversifica, amplia y te desordena. Te interpela permanentemente. Es la planta, ella misma, una experiencia feminista.

La experiencia feminista que Salech articula en su libro con el autocultivo, la autogestión de la salud y el empoderamiento, tiene que ver con desvictimizarse como cuidadora de la persona que sufre y formar parte de su mejoría. Para asumir un poder que la mayoría suele delegar en la medicina tradicional que hoy resulta insuficiente para tantas personas. “Cuando vi que había madres que usaban cannabis para epilepsia o trastornos de sueño no me pareció tan descabellado –dice-. Al investigar descubrí que en otros países se usa hace muchos años, y me sentí una tarada. Porque hay una parte de la información que no tenés y no es justo. Me enojé. No te la ofrecen por razones económicas, conservadoras, políticas. Nunca se aborda el tema desde la salud; sentí que me estaban cagando y dije: ‘Dame una pancarta, esto se lo tengo que decir a todo el mundo’”.

La obra, si bien tiene un carácter histórico y bibliográfico, invita a practicar la empatía en cada página. Cada experiencia, con sus logros, es narrada desde el compromiso. Salech, que elige contar su historia junto a la de otras, es dueña de un discurso poderoso. De esos incuestionables. Esos que nacen con el dolor pero que crecen para fortalecer a muchos. Quizás sea, este discurso, la voz unificada del dolor de los que aún no tienen voz.

«El libro es una herramienta más de construcción de sentido que no es el hegemónico en salud. Estamos tratando de naturalizar otra manera de acceder a la salud», dijo Valeria Salech.

En tu libro describís una situación en la que parece que te tocó esta posición de referente. ¿Cómo convivís con este rol?

Con naturalidad. En el colegio era delegada, había que ser un poco política. Eso surgió naturalmente. Así que cuando estuve en esa situación de “Valeria, hablá vos”, dije: “¡Otra vez!” Me vino con el hardware (risas). Igual que el libro. Era “bueno, hay que contar lo que pasó”, y era importante contarlo tal cual fue, para que quede registro. Un grupo organizado de mujeres pudo lograr una ley que no es la que queríamos, pero pudo instalar un tema en la sociedad. Esto salió bien porque hay una necesidad, una no-respuesta del modelo médico de salud. No se puede ignorar. No deberíamos ser nosotras las que demos respuesta, debería ser el Estado, pero ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa? Es ridículo.

Desde que arrancó este camino, ¿en qué cambió?

Todo cambié. Soy otra persona. Soy y no. Siempre fui muy desobediente, rebelde. Hace poco me crucé con una profesora del secundario y me dijo: “Bueno Salech, veo que pudo canalizar toda esa energía que tenía”. Digamos que sigo siendo la misma. Cuando me senté a escribir me encontré conmigo, escribía un montón. Es como que la planta me trajo a mí. Pareciera que hubiera ido evolucionando, pero fui yendo para adentro hasta encontrar mi verdadero yo, que era esta mina comunicadora, desobediente, pero bien, con sustento y razones fundadas. Imaginate, ni Feinmann se puso en contra nuestro.

El uso del cannabis medicinal en la Argentina se aprobó el 29 de marzo de 2017. Pero el acceso aún es limitado e incierto. Un dato no menor es que la autoridad de aplicación de la Ley era el disuelto Ministerio de Salud. En tiempos donde el presupuesto nacional sufre recortes de derecha a izquierda, para las investigaciones en cannabis el gobierno destinaría tan solo un equivalente a 1.000 pesos por día.

En este marco, en el Hospital Garraham acaban de iniciarse ensayos clínicos con cannabis medicinal en niños con epilepsia refractaria. Mediante un comunicado institucional, MCA alentó la iniciativa, así como también resaltó lo insuficiente de esta acción.

Frente a esta situación desde MCA se posicionan como sujeto político, exigiéndole nuevamente al Estado que la ley estipule el autocultivo: debe ser legalizado. Para Salech la solución está al alcance de la mano, es sólo voluntad y decisión política, ya que tanto científicos como médicos se manifiestan a la espera de la habilitación legal para poder colaborar.

¿Cuáles son los objetivos a corto plazo? ¿Cómo sigue esta lucha?

Viene un año electoral, así que hay que aprovechar y seguir visibilizando. Todos los jugadores están arriba de la mesa: hay que ver cómo juegan. Nosotras estamos ahí, vamos a seguir estando. Lo peor para ellos es que somos cada vez más. Ofrecemos una capacitación en la que le damos a las familias lo que necesitan para autogestionar su salud. Hemos capacitado mucha gente, más de la que le gustaría a Patricia Bullrich. Hemos militado fuerte y la vamos a seguir militando. Y a medida que tengamos más estructura más vamos a capacitar. Porque es por ahí, de abajo para arriba. Es empoderarse para que ocurra. No es pedir un martillo. No, fabriquemos martillos. Vamos a romper con lo que no funciona. Esto no está funcionando porque hay gente que está sufriendo y es innecesario, porque es sencillo de resolver. Tenemos todos los recursos.

El camino de MCA está marcado por Salech, esta piba de barrio que comunica con claridad y amorosidad. Fanática de Huracán, mamá de Emiliano y de Ariadna, le puso el cuerpo a esta lucha. Segura, sonríe con frescura; empatiza, abraza y se presenta comprometida, política, combativa. Mujer, hija, mamá, esposa, líder, empoderada, feminista. En el barrio la llaman “la chica del cannabis”.

Mamá Cultiva Argentina, con Salech encabezando el ejército de voluntarios, está escribiendo la historia. Una historia que pretende cambiar una de las tantas caras de este sistema patriarcal, que por todos lados muestra represión.

Dic 12, 2018 | Géneros, Novedades

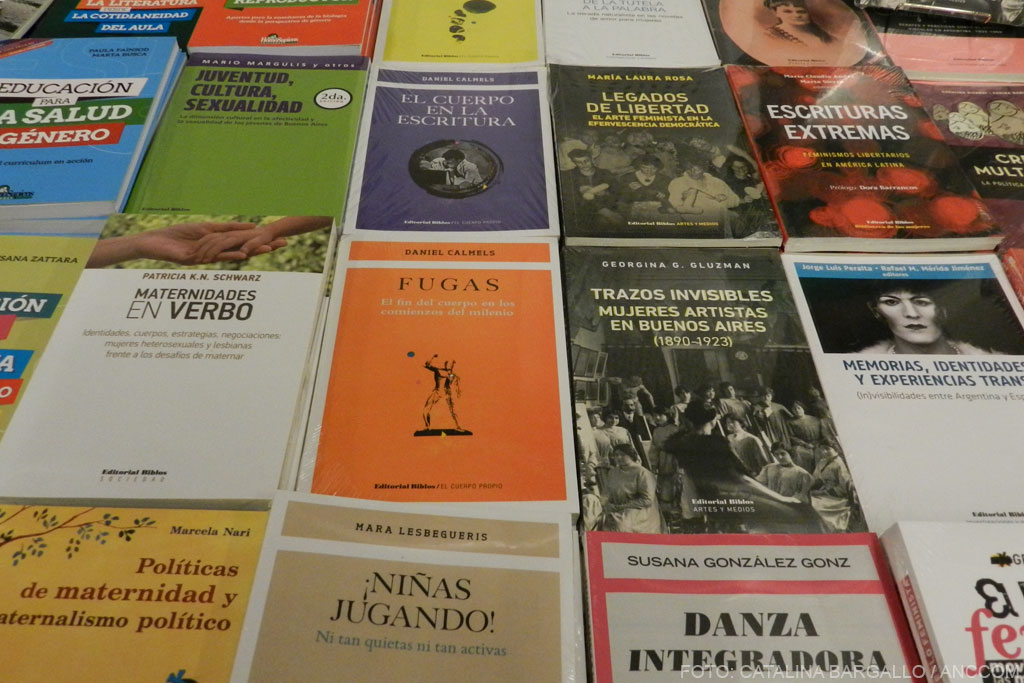

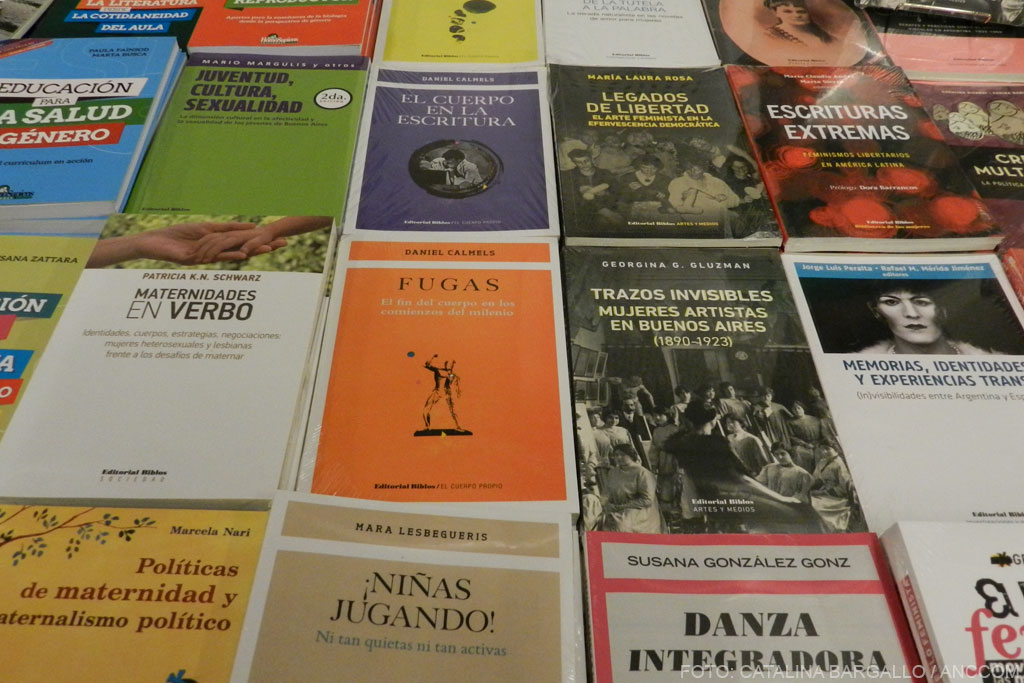

El lunes 10 de diciembre se llevó a cabo la FilFem, un espacio de encuentro entre la literatura y feminismo.

Se realizó la primera edición de la Feria del Libro feminista (FilFem), el lunes último, en el espacio Santos 4040, ubicado en el barrio porteño de Chacarita. Las puertas se abrieron a las 18, y con una fila que daba vuelta la manzana para ingresar, finalizó a las 23. La feria contó con la presencia de editoriales, librerías, escritores, poetizas y charlas para abrir el debate feminista.

La FilFem nació en un encuentro del colectivo Espacio de Géneros Micaela García, que lleva el nombre de la joven de 21 años activista de NiUnaMenos, violada y asesinada en Gualeguay en 2016. La feria se concibió con el fin de crear un espacio de encuentro entre la literatura y el feminismo, entendiéndolos como partes que se potencian en pos de la lucha por la igualdad de géneros. También tiene el objetivo de dar a conocer de forma masiva la gran cantidad de material escrito y literario que hay disponible.

Romina Nucci, una de las organizadoras del evento, cuenta que desde el colectivo sintieron la necesidad, no sólo de que en un solo lugar estén todos los libros de la temática de género, sino que pudiera ser “un lugar para encontrarnos, debatir y pensarnos”. La propuesta recibió una respuesta positiva por parte de las librerías y editoriales. “Algunas no tenían libros con contenido feminista y les propusimos que traigan autoras mujeres”, relata Nucci.

La FilFem nació en un encuentro del colectivo Espacio de Géneros Micaela García, que lleva el nombre de la joven de 21 años activista de NiUnaMenos, violada y asesinada en Gualeguay en 2016.

La organizadora considera que el auge del feminismo es multicausal: “El movimiento de NiUnaMenos, la visibilización a través de los medios de la violencia de género, el debate del aborto… hicieron que se llegue a muchas jóvenes, no sé si todas tienen una lectura previa de los clásicos del feminismo, pero tienen conciencia de que hay situaciones que vienen de una discriminación por género”.

Además de los feriantes hubo lectura de poesías y tres paneles de debate sobre temáticas vinculadas a géneros. El primero, titulado “Trans(h)itos: feminismo y escritura”, estuvo a cargo de Paulina Aliaga de La Coop, y de las escritoras Teresa Orbegoso, Pamela Terlizzi Prima y su colega Nicolás Correa; quienes homenajearon a Clarice Lispector, ícono feminista, en su cumpleaños 98. Aliaga leyó pasajes del libro de Rita Segato Contra-pedagogías de la crueldad y resaltó que “el patriarcado viene cometiendo excesos desde hace siglos. Y ahora está siendo cuestionado y eso se refleja en la literatura”. Estableció el uso del lenguaje inclusivo para “desmantelar un corpus canónico donde el hombre es el que designa a toda la especie”.

Terlizzi celebró todos los textos y disciplinas artísticas que se han ocupado de la marea verde, y que pusieron en primera plana al colectivo: “Todos sabemos que el machismo no solo es cosa de hombres, también es de mujeres, y el feminismo es transversal a todos los géneros, a las clases sociales, a los espacios políticos”, e incentivó a hacerlo visible en espacios que no se han conquistado.

“El patriarcado viene cometiendo excesos desde hace siglos. Y ahora está siendo cuestionado y eso se refleja en la literatura” afirmó Paulina Aliaga de La Coop.

Literatura sobre la menstruación, el derecho al aborto, la sexualidad, y el empoderamiento femenino pudo encontrarse en cada stand. También hubo un sector con literatura infantil para acompañar a los padres en la enseñanza sobre las diversidades sexuales, las nuevas familias y hasta Como criar hijxs no machistas, podía leerse en una de las tapas.

En el sector de infantiles Laura Fiorillo y Paula Loprado tomaban mate y charlaban. Ambas participaban de un club de lectoras. Laura junto a su compañero Juan Parisi produjeron un libro infantil con ilustraciones Lalo comadreja y otros cuentos libertarios, proponiendo dejar de pensar el feminismo como lo anti y empezar a construir ideas e historias novedosas. “Son libros que se prestan al debate, a la discusión, que no tienen moraleja, si no que plantean preguntas”, cuenta Fiorillo. En su libro trabajan la construcción de género, la diversidad y la idea de vínculos más libres.

Entre sus fotografías de movilizaciones feministas, Loprado como lectora del libro de su amiga, lo recomienda para adultos, ya que trasciende la frontera de la edad: “A mí me generó reflexiones sobre mi infancia, sobre violencias que hoy puedo combatir analizando de forma retrospectiva”.

Con una fila que daba vuelta la manzana, la feria contó con la presencia de editoriales, librerías, escritores, poetizas y charlas para abrir el debate feminista.

Presentando el libro La cuarta ola feminista estuvo Jazmín Mercel, quien expresa la importancia de un espacio que junte estas publicaciones. “La feria estuvo explotada, por lo que evidentemente hay un interés fuerte por este tipo de producciones”. Y resalta que muchas veces las mujeres fueron marginadas en el ámbito editorial, “ni hablar de travestis o trans”. Pese a ésto remarcó: “Estamos atravesando un boom, los libros más vendidos del año son de mujeres y ojalá que siga creciendo la ola”.

Caminando entre angostos pasillos y pañuelos verdes atados a cada mochila, y un cartel que dice “las personas con discapacidad también abortamos” estaba el stand de Rocío Arias, que se dedica a la accesibilidad de libros y textos enfocados en la Educación Sexual Integral (ESI) para personas ciegas ya sea digitalizando textos para los lectores de pantalla o en braile. “Hay poco contenido de ESI que esté digitalizado para personas con discapacidad visual, así como materiales concretos y esquemas”, subraya.

La feria cerró con un panel central titulado “La batalla de las disidencias: sexo, cuerpos y géneros en la búsqueda del placer emancipado” que contó con la participación de la socióloga e historiadora Dora Barrancos, la periodista Luciana Peker, la profesora en filosofía Lux Moreno y la activista, investigadora queer y autora Sasa Testa, que durante el encuentro fueron firmando libros a los presentes.

Dic 12, 2018 | Géneros, Novedades

Festival internacional de compositoras «Sonora».

El domingo 2 de diciembre el Instituto Nacional de la Música (Inamu) efectuó el cierre de la agenda de género “Mujeres Músicas” con el panel “Mujer + Música + Industria”, con el fin de generar conciencia y reforzar estrategias a nivel latinoamericano para trabajar en términos de igualdad.

El recorrido comenzó el 30 de julio de este año en Buenos Aires. Luego prosiguió por Rosario, las regiones NOA, NEA y Nuevo Cuyo, con un total de once ciudades y mil participantes: cantantes, autoras, instrumentistas, productoras, gestoras, managers, técnicas e ingenieras, entre otras profesiones ligadas a la industria musical. Todas fueron al encuentro gracias a la propuesta del Inamu, para dar cuenta de la discriminación por género y generar conciencia acerca de la situación actual, dialogar, reflexionar y construir proyectos en conjunto. Los colectivos Músicas Unidas, Música de Mujeres, de Santiago del Estero, Suena Tremenda y Grita, de Mendoza, Mujeres Músicas de SONAR, de Córdoba, Músicas Platenses en Red, Mujer Trova, y el Colectivo Mujeres-Músicas, de Rosario, entre otras, fueron de la partida.

Un espaldarazo fue La Buenos Aires Feria Internacional de la Música (Bafim), que se

llevó a cabo hasta el 4 de diciembre en el predio El Dorrego, en el barrio de Palermo, que tuvo como objetivo fortalecer vínculos a nivel nacional e internacional a través de muestras de música, rondas de negocios y conferencias, lo que resultó un ámbito propicio para finalizar la tarea del Inamu, en pos de la visibilización del trabajo y del rol de la mujer en un entorno prominentemente masculino.

El panel del encuentro lo conformaron Paula Rivera, vicepresidenta del Inamu, Paula

Maffia, música autogestiva que forma parte de “Músicas Unidas”, la cordobesa Karol Zingali, de Oficinas de Artistas, Noela Salas, de La Makinita de Chile, y Priscila Melo, organizadora del festival Maloca Dragao, de Brasil.

Paula Rivera destacó que el Inamu haya sido invitado por primera vez al evento,

realizado en el marco de la Bafim y tomó la palabra Noela Salas, productora chilena que forma parte del directorio. Como mujer que llegó a ocupar un rol dirigencial, en un espacio muy masculino, apuntó a la importancia del dialogo colectivo entre los géneros para construir una agenda más equitativa, ya que en esos ámbitos se toman las decisiones de elección en la participación de festivales o recitales. Expresó: “Podemos identificar muchos hombres femeninos y muchas mujeres masculinizadas también, en esta lucha de poder”.

En esa línea de pensamiento, problematizó el tema desde la cuestión de la apariencia

física y la puesta en duda de capacidades: “Estamos en una cultura donde las mujeres solemos ser cuerpo antes que personas, somos miradas antes de hablar. En Chile, menos del 20% de la industria musical está hecha por mujeres”. Y puso en cuestión el modo de construcción del aumento de ese porcentaje, no solo desde una agenda de participación, sino también desde el contenido. Hizo un llamado a la reflexión sin tener resuelta su mirada: “¿Qué aportamos?”.

Priscila Melo trabaja en el arte desde el 2004 y participa en el mercado de la música

mediante la coordinación y la curaduría de festivales en Ceara y en Pernambuco, Brasil. Cuando empezó a participar cuatro años seguidos del festival de Derechos Humanos llegó a la conclusión que no se pueden olvidar las subjetividades, porque por dentro de esa lucha hay mujeres negras, indígenas y trans. En Brasil, el 54% de la población es negra. Hasta hoy la programación de festivales contempla apenas el 6% de negros en su grilla, por lo que es aún muy inferior la participación de mujeres negras. En el Lollapalooza de 2017, de 136 músicos apenas 16 fueron mujeres. En la Unión Brasileña de Compositores, apenas el 14% son mujeres y ganan un 28% menos de cachet. A nivel mundial, solo un 6% son escuchadas por Spotify, aseguró Melo y continuó: “La lucha femenina no está aislada en la música, es un reflejo del sistema patriarcal, machista y autoritario. Creo que cambiarlo no va a partir de los hombres, sino de nosotras. Ahora tenemos espacio para que podamos hablar, discutir e intentar modificar esa lógica de flujo del mercado.”

Paula Rivera, en ese momento de la charla, recordó que en uno de los encuentros en

Santiago del Estero las mujeres que representaron a La Rioja contaron su realidad en la Chaya. Un espectáculo tradicional de la provincia, cuyo rito es liderado por un hombre que canta, mientras que la mujer acompaña tocando una caja. Hace unos años las mujeres quisieron empezar a cantar, pero la respuesta de los hombres era muy agresiva. En febrero de 2019, en la próxima Chaya, las mujeres que se unieron en La Rioja en los últimos seis años, luchando por este espacio, van a realizar su propia rueda femenina que va a fusionarse con la de los hombres, en algunos grupos de celebración en los barrios, donde estarían empezando a tener cierta apertura.

Karol Zingali, llevó la experiencia de Córdoba, en donde es directora de la Oficina de

Artistas y trabaja en la producción de espectáculos de música en vivo y creación de contenidos, desde hace 15 años. Dividió su relato en tres instancias, la primera fue destinada a la creación del Festival Mujeres, en el 2013, en co-producción con la Municipalidad de Córdoba. En un principio ese festival no convocaba a más de 500 personas. Pero en los últimos años, la concurrencia fue cambiando, se agotó la capacidad del lugar, que tiene 3500 localidades, luego se vendieron 5000 entradas y en el último festival fueron 7000 personas, quedando público afuera. El evento se transformó en el espectáculo más importante con el que la ciudad comienza el año, luego del Cosquín Rock, sin tener artistas destacadas en su grilla. Este año lo van a mudar, se va a hacer el primer Festival Mujeres, en la Patagonia.

Otra experiencia que destacó Zingali, tiene que ver con el proyecto “Tamboreras”, que

busca empoderar a las mujeres a través de la percusión. Son talleres abiertos transgeneracionales, con chicas desde los 12 años, hasta abuelas. Y el tercer proyecto que destacó, tiene que ver con el cuarteto en Córdoba, género mainstream liderado por hombres. La directora de la Oficina de Artistas realizó una investigación con respecto al género, previo a la edición del disco de Vivi Pozzebón “Madre Baile”, en 2013, y descubrió que la creadora del ritmo era una mujer y que la primera banda, llamada “Cuarteto Leo”, tenía ese nombre por Leonor Marzano, que fue la compositora de la fusión entre la tarantela y el paso doble. En Córdoba, no querían ni hacerse cargo, ni reconocer que la creadora de ese ritmo tan popular fuera una mujer. Se enteraron hace un mes, después de que el Negro Videla, una de las grandes figuras del cuarteto detrás de la Mona Giménez, grabó el tema “Madre Baile”, que compuso Pozzebón y que ahora está número uno en el ranking de ventas.

Paula Maffia, es una música autogestionada y conforma el colectivo “Músicas Unidas”,

que llevó adelante la campaña “Por más mujeres en la música y en los festivales”, con el fin de la creación de un proyecto de ley que garantice una presencia del 30% femenino en recitales y festivales, junto a Celsa Mel Gowland, cantante y ex vicepresidenta del Inamu. Celsa, que no fue parte de las disertantes, pero estuvo presente en este cierre de agenda, tuvo la iniciativa de conformar esa mesa de músicas el año pasado. Paula Rivera la sucedió en la vicepresidencia del Inamu y reimpulsaron el proyecto que el 21 de septiembre de 2018 ingresó al Senado de la Nación, el proyecto de Cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales (N ° 3484-18).

Mel Gowland explicó el fundamento del pedido en un 30%: “El Inamu tiene un registro

nacional público de proyectos musicales, que al día de hoy asciende a 45.000, sobre casi

200.000. Cuando nosotras hicimos el estudio sobre la participación femenina en los principales 46 festivales, estábamos en 43.000. De esos proyectos solo 7.000 estaban a cargo de mujeres, un 20% dentro del padrón. Lo más importante es que ese porcentual coincide con el de la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), que son miles de músicos en todo el país. Al pedir un 30%, en tanto discriminación positiva, se pretende una minoría dándole un impulso para que avance. Si pidiéramos la paridad del 50% rápidamente nos replicarían con números y la ley no saldría.”

Paula Maffia reflexiona: “Esto no es solamente una cuestión para ampliar el mercado

laboral y por adyacencia ampliar la cabeza de quienes programan que son, en su mayoría, varones, sino también es una manera ineludible de llevar nuestros discursos y nuestra manera de pensar a los escenarios. En el line up de un festival quizás tenemos un 13% de representación de mujeres, que no está plasmando la conformación de nuestra sociedad a nivel cultural, artístico y musical. Es muy grave que no existan referentes de la disidencia. Hay que hilar más fuerte entre nosotras, estas redes de sororidad, para romper este hermetismo, todo lo que ha generado la masculinidad, tenemos que colaborar para federalizar la música.”

El Inamu realizó desde julio hasta octubre una encuesta nacional para obtener información que ayude a precisar qué lugares está ocupando la mujer en la música, en los distintos roles. Se acordó, en primera instancia, la decisión de trabajar, a partir de enero del 2019, en el observatorio “Musa”, donde se van a relevar datos con respecto a las problemáticas de los músicos en general. Desde marzo se van a llevar a cabo diversas líneas de acción para el mejoramiento de la situación de las mujeres. Además, se conformará el “Satélite Latinoamericano de Mujeres en la Industria Musical”, que va a contar con la participación de 12 países, con representantes que recolecten información. También se consensuó redactar un manifiesto libre de acoso y de abuso en los festivales.

Nov 28, 2018 | Comunidad, Culturas, Géneros

La activista hondureña Sofía Marcia participó junto a la socióloga Mina Lorena Trujillo de la charla “Eco-feminismos populares, territorio y resistencias en América Latina”.

Sofía Marcia, de la Red de Desarrollo Sostenible de Honduras y Mina Lorena Trujillo Navarro, del Programa de Posgrado en Sociología de la Universidad de Puebla, México, protagonizaron la charla “Eco-feminismos populares, territorio y resistencias en América Latina”, en el Primer Foro de Pensamiento Crítico, que contó con la coordinación de Gabriela Merlinsky, de la Universidad de Buenos Aires.

En una sala repleta del Centro Cultural de la Cooperación una mano se asomó desde las últimas sillas para disparar la primera pregunta “¿Qué es el eco-feminismo?” Las panelistas abrieron el juego asegurando que la certeza es que no hay un concepto acabado sino que está en plena construcción. En la práctica, el llamado “eco- feminismo” se hace carne en las luchas por la defensa de la vida y de los territorios por parte de comunidades de toda América Latina.

Estas luchas en defensa de la vida, aseguran, tienen hoy como actoras principales a las mujeres: “La forma en que se está llevando a cabo el llamado ´desarrollo´ a través de proyectos extractivos, hidroeléctricos, concesiones mineras, concesiones del territorio para proyectos turísticos o ciudades modelos, ha hecho que las mujeres asuman la defensa del territorio”, señaló Marcia. La activista asegura que hoy este proceso de defensa de los territorios ha recrudecido en un contexto sumamente violento, caracterizado por las caravanas de migrantes, tanto en Honduras como en otros países de la región. Así lo expresó en diálogo con ANCCOM: “Este éxodo no es un hecho aislado, tiene que ver con conflictos territoriales, con las mujeres que están viviendo día a día la violencia y ya no tienen más escapatoria. Es un acto político muy fuerte, porque ahora Honduras está bajo la mirada de todo el mundo”.

Por su parte, la socióloga Trujillo Navarro se refirió al contexto en el que estas luchas se llevan adelante en México: “En nuestro caso particular vemos una guerra declarada contra el narcotráfico, que comenzó el entonces presidente Felipe Calderón en el año 2006. Detrás de esa supuesta guerra contra el crimen organizado, vemos que hay una ofensiva neoliberal orientada a vaciar, reordenar y despojar a los territorios. Se está dando un proceso de políticas violentas, brutales y voraces, sobre las comunidades y los territorios, tanto rurales como urbanos”, denunció la socióloga mexicana.

Ecología feminista

La socióloga mexicana y autora del libro Luchas por lo común: antagonismo social contra el despojo capitalista de los bienes naturales en México, apuntó a la incorporación de conceptos tomados de la ecología política para tratar de producir desde el feminismo nuevos sentidos y experiencias de aprehensión del mundo.

El primero que citó es la desarticulación del paradigma antropocéntrico, que ha organizado la comprensión del mundo en términos de un dualismo sociedad-naturaleza. En el antropocentrismo lo humano es presentado como una condición exterior a lo natural, desde un principio de superioridad e independencia. “En la modernidad capitalista, este paradigma ha organizado nuestras relaciones como especie y también, como dice Donna Haraway, con otras especies compañeras -aseguró Trujillo Navarro-. La propuesta es tratar de descentrarnos y pensarnos como parte de una trama en donde la naturaleza humana no está por fuera sino que es parte de un tejido de la vida. La idea es ver cómo la singularidad de lo humano puede construir otras formas de relacionarse con lo no humano, no desde un principio de jerarquía sino desde un reconocimiento de las diferencias”.

Otro concepto de la ecología política, tomado en este caso por la economía feminista, es la noción de interdependencia entendida como una condición básica para la reproducción de la vida humana y no humana. “Históricamente el feminismo ha tratado de visibilizar los trabajos de cuidado que son fundamentales para la reproducción de la vida, que han quedado a cargo de las mujeres y también de otras especies compañeras –sostuvo la socióloga mexicana-. Es un trabajo que ha sido totalmente invisibilizado, que por no reconocerse como productivo no recibe una remuneración. El capital depende de la interdependencia y de la cooperación, no podría acumular si no es a partir de estas relaciones de interdependencia de los trabajos ligados a la reproducción de la vida”. En este sentido, agregó que la propuesta desde la corriente de la economía feminista es romper con la negación de la interdependencia y apuntar a la construcción de nuevas formas de vincularnos entre especies. “Lo que queremos sacar a la luz es cómo las luchas de hoy en defensa de la vida, son luchas que están tratando de reapropiarse de su capacidad política para gestionar los términos de la interdependencia de otro modo, de recuperar su capacidad autónoma”, dijo Trujillo Navarro.

“Estas categorías nos ayudan a comprender las maneras en que este complejo capitalista, patriarcal, colonial y especista ha venido interviniendo el tejido de la vida y la importancia de las luchas en defensa de la vida para tratar de hacerle frente a estas intervenciones”, sumó.

La violencia

“Ser mujer y estar en defensa del territorio le ha costado la vida a muchas compañeras”, disparó la activista hondureña, al tiempo que recordó entre lágrimas y una ovación de la sala, a su compañera asesinada, Berta Cáceres. Asesinada en su casa de La Esperanza, en 2016, era una líder indígena Lenca, defensora de la vida y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

“El asesinato de Berta es la consecuencia de un sistema patriarcal. No solamente era una dirigente social, también era una mujer feminista que daba la batalla frente a monstruos multinacionales, y eso les molestaba muchísimo”, aseguró Marcia en diálogo con ANCCOM. El femicidio de la líder indígena produjo un gran impacto en toda la región y propició la unión de las activistas hondureñas con otras mujeres a lo largo de América Latina “Cuando la asesinaron no tenían ni idea del impacto que eso iba a tener, nos movilizó mucho porque podría haber sido cualquiera de las mujeres a lo largo de Latinoamérica que están al frente de la defensa de los territorios. La indignación y la rabia rompió fronteras, nos hizo armar puentes entre nosotras para solidarizarnos. Berta sigue viva, y se ha multiplicado, hay millones de Bertas, porque su legado sigue vivo, sigue presente y todavía con mucha más fuerza”, manifestó la activista hondureña.

Marcia también recordó a Margarita Murillo, Magdalena Morales, entre otras de sus compañeras asesinadas, y denunció: “Es una persecución sistemática. La criminalización por parte del Estado de las mujeres campesinas, indígenas o negras que acompañan el movimiento social es parte de las implicancias que su papel está teniendo en la actualidad”.

Según Trujillo Navarro, este patrón de violencia hacia las defensoras de los territorios se replica en México. “Las luchas por lo común, por el territorio, son luchas que están enfrentando profundas violencias. Si bien no hay una información desagregada sobre la violencia a la que se enfrentan las defensoras de la vida, conocemos los casos de femicidios de Bety Cariño, Teresa Bautista, Felicitas Martínez, Guadalupe Campanur, asesinadas en los últimos años”, señaló la socióloga. Al respecto, Trujillo Navarro hizo un paralelismo en la forma que está tomando la violencia hacia las mujeres defensoras de los territorios a nivel macro y las que se dan en el ámbito doméstico: “Es importante rastrear esto que el feminismo ha llamado el ´continuum de la violencia´, para tratar de sacar a la luz las violencias a las que las mujeres se enfrentan antes de llegar al femicidio. Esta violencia brutal que se da desde la ofensiva extractivista en términos macro se va replicando en los distintos espacios de la vida hasta llegar al ámbito doméstico, el ámbito privado. Estas violencias están interconectadas, están asociadas a los procesos de despojo”.

Ambivalencia en tiempos de crisis

El debate sobre las experiencias de eco-feminismos en América Latina dejó como conclusión principal lo que las especialistas caracterizaron como una paradoja: al tiempo que las mujeres potencian su fuerza en lo político sienten una violencia cada vez más atroz, tanto en ámbitos públicos como privados. “Hay una serie de lógicas que están tratando de hacer un cierre reaccionario a lo que se está abriendo como posibilidad”, reflexionó la especialista mexicana.

Esta ambivalencia, dicen, también se encuentra en los espacios privados en los que las defensoras de la vida se enfrentan a violencias machistas que persisten al interior de sus comunidades y de sus casas. En este sentido Marcia expresó: “La defensa de los territorios por parte de las mujeres no sólo está reivindicando a la tierra, a sus ríos, a su cultura, a una alimentación adecuada, sino que además las está llevando a romper con la violencia que se da en su vida cotidiana. Es ese proceso el que las está llevando a ser protagonistas de las transformaciones que se dan en sus vidas personales y comunitarias”. Acerca de esto, Trujillo Navarro planteó el interrogante sobre cómo visibilizar el conjunto de violencias machistas a los que se enfrentan las mujeres al interior de sus territorios sin debilitar las luchas comunitarias: “¿Cómo avanzamos en tratar de poner nuestro deseo en el centro y no quedar subsumidas? –se preguntó-. El desafío es ganar estos espacios por los que hemos ido peleando sin que eso signifique perder lo que hemos ganando comunitariamente”.

Por último, señalaron la necesidad de la politización de las tareas de cuidados como parte de esta ambivalencia que caracteriza hoy la lucha en defensa de los territorios. La paradoja se expresa en un momento en que las mujeres ganaron visibilidad y reconocimiento sobre el trabajo doméstico que garantiza la reproducción de la vida, pero al mismo tiempo se sigue dando por hecho que son ellas quienes deben seguir ocupando ese lugar. Acerca de esto, la socióloga mexicana expresó: “Hay una lógica que nos reinstala en una relación de desigualdad, una lógica sacrificial que se impone sobre las mujeres en medio de una lucha comunitaria, que al fin y al cabo nos deja subsumidas otra vez. Los cuidados no pueden ser solo una tarea de las mujeres, sino que tienen que ser una tarea del conjunto de la trama comunitaria”.