Jun 20, 2017 | DDHH

En septiembre de 2010 la agrupación HIJOS realizó una convocatoria ante la prohibición de fotografiar a los responsables de la última dictadura cívico-militar en los juicios de lesa humanidad que los tenía como acusados: “No se los puede fotografiar. Pero se los puede dibujar”, decía el llamado de la organización de derechos humanos. Tiempo después nacía Dibujos urgentes, una iniciativa novedosa integrada por Eugenia Bekeris y María Paula Doberti, cuyo objeto es dibujar a todos aquellos que asistieran a las audiencias en los juicios por crímenes de lesa humanidad. En tándem desde hace seis años, llevan realizados centenares de dibujos que han expuesto sobre todo en universidades y actualmente trabajan en un libro. Su especialidad: retratar asesinos genocidas.

Preparan el equipo. Un bloc de hojas, un puñado de lápices y alguna que otra goma. Están al acecho, van de cacería. Trabajan contra reloj: afinan el trazo, aprietan el lápiz y lo dejan hacer. No se detienen en el detalle. Los miran de reojo y tratan de plasmar en el papel toda su oscuridad. El tiempo, aquí, resulta una variable clave. Lo urgente tiene una doble acepción. “Por la urgencia de la temática y el modo en que trabajamos”, cuenta Doberti, quien llegó a los tribunales de Comodoro Py en 2010, acompañada por sus alumnos de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). “Dibujos testimoniales además de urgentes. Hay que escuchar los testimonios, estar ahí. Vivir un momento histórico, darle difusión a los juicios de lesa humanidad”, agrega.

Dibujos urgentes es una iniciativa novedosa integrada por Eugenia Bekeris y María Paula Doberti (FOTO), cuyo objeto es dibujar a todos aquellos que asistieran a las audiencias en los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Dibujan lo que ven, sin filtros ni virtuosismos. No hay lugar para agregados. Lo que sale queda en el papel. Son retratos paridos de la inmediatez, de una lucha constante entre el pulso para sostener el trazo y el temperamento para contener las emociones.

“Fuimos aprendiendo a despojarnos de los lugares más cómodos y seguros, porque ahí no hay posibilidad de decorar. Desde el punto de vista de la ideología de la forma, decorar una forma con un contenido tan atroz es totalmente bizarro. Lo que hemos logrado es una ideología de la forma que contiene algo que no sería obsceno”, asegura Bekeris, convocada a los juicios como artista, quien en 1995 inauguró El Secreto, una muestra en homenaje a sus familiares asesinados en la Shoah.

“El beneficio del dos por uno que la Corte otorgó a los represores me parece aberrante -resalta Bekeris-, absolutamente obsceno. Un quiebre en el sistema institucional. Dejar a estos genocidas libres es intolerable. Imposibles ser indiferentes ante tanto agravio. Tenemos que evitar que esto se profundice”. “Nosotros no nos reconciliamos con asesinos, con violadores y apropiadores de niños –añade su compañera-. No hay reconciliación posible para eso. Hay cuestiones que están fuera de discusión”.

Para Bekeris y Doberti, el lápiz y el papel son una herramienta de lucha. Y su trabajo una tarea militante. “Es nuestra manera de crear imágenes en donde no pueden entrar las cámaras”. Por eso creen que desde Dibujos Urgentes deben redoblar la apuesta. “Vamos a seguir yendo hasta el último juicio, a seguir acompañando a las víctimas. Consideramos que nuestro trabajo tiene que ver con una actitud de confrontar contra el intento de invisibilizar los juicios, contra quienes buscan encubrir a estos pedófilos, violadores y torturadores a los que tienen como protegidos”.

Posiblemente, ambas sean de las últimas personas que vieron con vida al personaje más nefasto de la historia argentina. El 14 de mayo de 2013, tres días antes de su muerte en el penal de Marcos Paz, Jorge Rafael Videla se apersonó en los tribunales para declarar en la causa por el Plan Cóndor. Fue su última declaración pública. “Entró descompensado, había tenido una descompostura y estaba deshidratado. Lo llevaban de los dos lados, pero estaba impecable igual. Su traje, su pelo, su piel”. Bekeris lo dibujó sin pausa durante cuatro horas. “Provocaba una sensación ambigua. Veías un anciano vulnerable, hecho bolsa. De repente empieza a balbucear y luego su discurso cobra vuelo. Y dice exactamente lo mismo que dijo siempre, sin cambiar un punto o una coma. Entonces ahí pensás que esta gente ya no tiene arreglo”.

En una ocasión similar a la declaración de Videla, Doberti recuerda el testimonio de Julio Alberto Poch, uno de los pilotos de los “vuelos de la muerte”. “Fue muy particular. Es un tipo relativamente joven, con pinta. Entró con un discurso muy armado, excéntrico. Pasaron tantas horas que el relato se le fue desarmando y físicamente se fue cayendo. Me dio mucho miedo, nos estaba seduciendo a todos”.

«Lo que hemos logrado es una ideología de la forma que contiene algo que no sería obsceno”, asegura Bekeris, convocada a los juicios como artista.

Luego de haber presenciado infinidad de declaraciones, aseguran que han escuchado más víctimas y testigos, “porque los genocidas no siempre declaran”. A pesar de esto les sigue impresionando su perfil. “No son portadores de cara. No tiene cuernos ni cola de demonio, son tipos comunes pero profundamente negadores de los crímenes perpetrados. Apelan siempre a la reconciliación nacional y al orden. Sólo a través de los testimonios de las víctimas y los testigos empezás a redimensionarlos, a ver quiénes son”.

Hacen hincapié sobre la difusión de sus trabajos, pero aclaran: “Darle visibilidad no es una cuestión de ego del artista, tiene que ver con darle visibilidad a las palabras de esta gente”. Además, resaltan la necesidad de concurrir a los juicios porque entienden que hay situaciones que no están narradas en ningún lado. “Hay cosas que ni siquiera están contadas, quedan en la memoria, por eso la importancia de ir a presenciar esos momentos”.

En la actualidad, la dupla Bekeris- Doberti trabaja en los juicios por encubrimiento en la causa AMIA y en el denominado ABO III (Atlético-Banco-Olimpo). También se enfocan en la preparación de su libro, en el que además de los dibujos piensan incluir todas sus vivencias. Han realizado muestras en Argentina y en países vecinos difundiendo sus trabajos. Casi siete años después, ante una coyuntura adversa y pujante, Dibujos Urgentes cobra más vigencia que nunca.

Actualizada 20/06/2017

Jun 14, 2017 | DDHH, inicio

La resolución del juez federal subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Alejandro Daniel Esmoris, de aplicar el cómputo del 2×1 a dos represores, confirmó los temores de los organismos de Derechos Humanos: el “caso Muiña” ha sentado precedente en el Poder Judicial argentino. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada aprobó la concesión de prisión domiciliaria al apropiador Carlos Hidalgo Garzón.

Este martes, en base al precedente instaurado por la resolución del máximo tribunal en la causa de Muiña, el juez Esmoris decidió aplicar el mismo criterio e hizo lugar al pedido de la defensa de los penitenciarios Abel Dupuy y Ramón Fernández, ambos con condenas firmes desde 2010 por crímenes cometidos en la Unidad N°9. Los represores Dupuy y Fernández, condenados a prisión perpetua y a 25 años de prisión respectivamente, fueron beneficiados por la ley 24390, también conocida como “Ley del 2×1” -vigente entre 1994 y 2001- cuyo Artículo 7 establece que “transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 1, se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”, con lo cual se reduce el tiempo de reclusión.

Pasó poco más de un mes del fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas durante la última dictadura y ya se presentan consecuencias. El pronunciamiento de los ministros Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dictado el pasado 3 de mayo, generó indignación en gran parte de la sociedad, especialmente en organizaciones de Derechos Humanos, quienes convocaron una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo para repudiar el polémico fallo. En consecuencia del amplio rechazo popular que generó el veredicto, el 12 de mayo el gobierno promulgó la Ley Nº 27362, que establece que el cómputo del 2×1 no es aplicable a delitos de lesa humanidad. Pero a pesar de la ley y de las repercusiones de la masiva movilización, la historia vuelve a repetirse.

El “caso Muiña” ha sentado precedente en el Poder Judicial argentino. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada aprobó la concesión de prisión domiciliaria al apropiador Carlos Hidalgo Garzón.

En diálogo con ANCCOM, Guadalupe Godoy, abogada y militante en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), declaró acerca de esta nueva sentencia judicial en favor de represores: “Es el primer fallo de un tribunal inferior que otorga el 2×1, luego del fallo de la Corte Suprema y del repudio popular que esa sentencia cosechó. El juez Esmoris ya se había pronunciado en ese sentido antes del fallo de la Corte, y posteriormente, en minoría, en casos donde tuvo que resolver junto a dos integrantes más del tribunal. Ya teníamos antecedentes de esta posibilidad. Tiene lógica, porque lamentablemente, más allá del repudio popular y de la nueva ley del Congreso, el fallo del “caso Muiña” está vigente hasta tanto la Corte no tenga un nuevo posicionamiento, que sería a fines de este mes o principios del próximo, cuando resuelva sobre 15 casos similares que tiene a la espera de sentencia en los que podría revertirse el fallo.” Sobre las repercusiones que podría tener el veredicto, añadió: “Este fallo en concreto va a ser apelado por los fiscales y va a ir a una cámara de casación. Le toca a la sala 2, que ya se expidió en contra del 2×1 la semana pasada en la causa Riveros. Pero lo que demuestra el fallo es que hay que seguir reclamando que la Corte tire abajo su propia doctrina creada a partir del fallo Muiña. Hasta tanto no haya un nuevo pronunciamiento de la Corte, existe el riesgo de que haya múltiples pronunciamientos de este tipo. Tanto el fallo de Esmoris como el de la Corte, tal como hemos dicho los organismos (de Derechos Humanos) en reiteradas ocasiones, violan los compromisos internacionales de nuestro país, que dicen que los delitos de lesa humanidad no son pasibles ni de indulto, ni de amnistía, ni de conmutación de pena. Y esto es una conmutación de pena encubierta.”

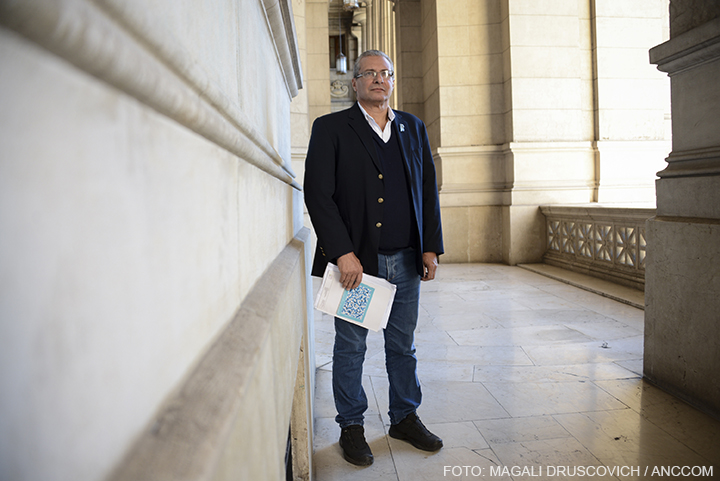

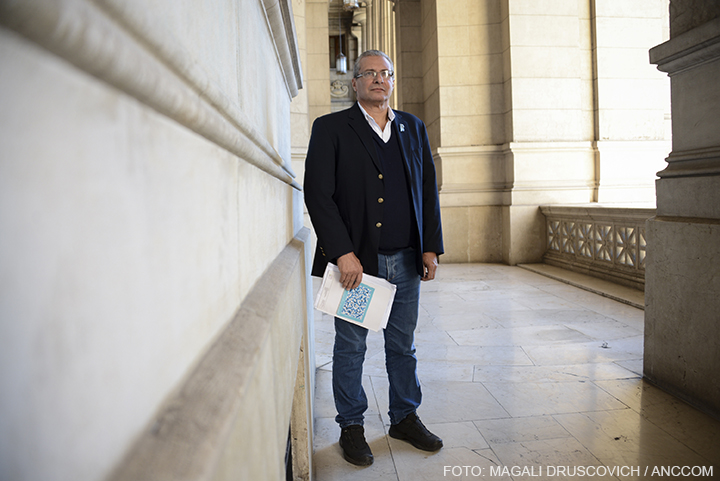

En la misma línea, el Juez Carlos Rozanski, ex presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y uno de los magistrados más activos en los juicios de Derechos Humanos -que en 2006 condenó a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz- si bien no se pronunció acerca del fallo del juez Esmoris, en diálogo con ANCCOM expuso su opinión sobre la concesión del 2×1: “Del mismo modo que la inmensa mayoría de los jueces federales se expresaron en contra, incluida la Cámara Federal de Casación Penal, considero que esa ley conocida como 2×1 no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. Hay que recordar que cualquier ley o sentencia que implique impunidad en este tema, resulta inconstitucional.”

Por su parte, en representación de las entidades de Derechos Humanos que repudiaron el fallo, Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo en la filial de La Plata, manifestó: “En cierta manera no nos sorprendió el fallo porque esta vez tuvo que decidir un solo juez de los tres que integran el tribunal, por ser una ejecución de la sentencia. Al ser el juez Esmoris a quien le tocó intervenir, sabiendo que ya había tenido posiciones en favor de la aplicación del 2×1, no nos tomó por sorpresa. Lo cual no quiere decir que no estemos en contra de la decisión, por los mismos argumentos que expusimos ante la fallo de la Corte Suprema.”

Ante la posibilidad de considerar a la causa Muiña como el precedente sobre el cual se basó la decisión de Esmoris, Lovelli manifestó: “Este juez ya se había expresado en este sentido con anterioridad al fallo Muiña. Seguramente, al estar vigente en la Corte la doctrina de este fallo, se sintió más respaldado en su pronunciamiento. Es muy probable que la Corte vuelva a tratar el caso del 2×1 porque, con la sanción de la ley 27362, se pidió opinión a las querellas para ver si con ese nuevo instrumento legal, la Corte podía retrotraer su propia doctrina. Creemos que la Corte lo va a hacer, el hecho de que haya convocado a las partes puede tomarse como un síntoma. Quizás después, con otro fallo distinto se pueda revertir incluso la resolución que benefició a Dupuy y a Fernández.”

«Tanto el fallo de Esmoris como el de la Corte, tal como hemos dicho los organismos (de Derechos Humanos) en reiteradas ocasiones, violan los compromisos internacionales de nuestro país».

Una semana atrás, el mismo tribunal que ahora benefició a Dupuy y a Fernández, integrado por los jueces Alejandro Esmoris y Germán Andrés Castelli, otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Carlos Hidalgo Garzón, condenado en 2013 por la apropiación de la nieta restituida Catalina de Sanctis Ovando. Esta concesión, apoyada únicamente en el hecho de que el recluso supera los 70 años de edad, fue aprobada por el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata sin tener en cuenta los informes oficiales de los peritos médicos que indicaban que Hidalgo Garzón podía continuar cumpliendo su detención en una unidad penitenciaria. “El juez Esmoris también votó en favor de otorgar la prisión domiciliaria a Hidalgo Garzón por el simple hecho de que es mayor de 70 años. Adopta un criterio que se rige solamente por la cuestión de la edad sin tener en consideración otras circunstancias, como el hecho de que tiempo atrás le revocaron la prisión domiciliaria por haberla violado”, afirmó Lovelli. “No sólo le concedió este beneficio a Hidalgo Garzón sino también a otros represores involucrados en distintas causas en La Plata.” Y agregó: “El fallo que favoreció a Hidalgo Garzón ya está apelado, pero la prisión domiciliaria aún no se hizo efectiva porque tiene pendiente otra causa donde está en prisión preventiva y en la que le fue denegada la domiciliaria.”

Respecto a la relación entre los dos fallos que favorecen a represores dentro del mismo tribunal, y en ambos casos con la actuación del mismo juez, Lovelli expresó: “Evidentemente, la composición del Tribunal Oral Nº 1 de La Plata es más permeable para concederle beneficios a los represores. Eso lo estamos viendo a diario, no tanto en las cuestiones de fondo de un juicio oral, donde es más difícil encontrar algún resquicio para no condenar, pero sí para las modalidades de ejecución de esa sentencia.”

Por el momento, tal como señalaron los especialistas consultados por ANCCOM, solo queda esperar a que en sus próximos pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida aplicar la ley 27362 para garantizar que los genocidas cumplan la totalidad de sus condenas y evitar así que el “caso Muiña” se repita y termine convirtiéndose en la norma para las causas de lesa humanidad. Sin embargo, hasta entonces las organizaciones que defienden los Derechos Humanos en Argentina no van a quedarse de brazos cruzados. “Los organismos de Derechos Humanos en la ciudad de La Plata están preparando una manifestación que probablemente se haga la semana que viene, cuando haya audiencias en el juicio que se está llevando adelante por los crímenes que cometió la Concentración Nacional Universitaria en el cual el juez Esmoris es uno de los tres jueces a cargo”, aseguró Guadalupe Godoy. “Allí se realizaría una manifestación en repudio a su fallo y cualquier aplicación del 2×1 en causas de delitos lesa humanidad”, concluyó.

Actualizada 13/06/2017

Jun 1, 2017 | Culturas

A veinte años de su primera vez, comenzó una nueva edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos (FICDH), presentando en esta oportunidad una provocadora propuesta en el marco del Ni Una Menos: “Nuestro cuerpo, nuestra tierra”. Con más de cien piezas e invitados internacionales de reconocimiento -como Imelda Daza Cotes, representante del movimiento colombiano “Voces de Paz”, o el cineasta boliviano Jorge Sanjinés-, el festival presenta una oferta que dura hasta el 7 de junio y que, sin dudas, viene a romper cánones y a hacer reflexionar al público.

En su XVII edición, el festival decidió alinearse con un debate presente en la agenda pública: la violencia de género. A través de la herramienta cinematográfica, el certamen propone repensar los lugares comunes y debatir sobre una problemática que compromete a toda la sociedad. Como explica Florencia Santucho, cineasta y directora del FICDH, la propuesta de este año tiene “el propósito de revindicar, ante todo, la autonomía de decidir sobre el propio cuerpo, elecciones sexuales o políticas; el respeto de la soberanía de los pueblos que habitan el territorio. La propuesta busca empoderar a todas las identidades.”

En su XVII edición, el festival decidió alinearse con un debate presente en la agenda pública: la violencia de género. Foto: Carla Toledo

El FICDH es organizado por el Instituto Multimedia DerHumALC (Derechos Humanos en América Latina y Caribe), una asociación sin fines de lucro que desde sus inicios, en 1999, tiene el objetivo de fortalecer el tratamiento y el estudio de temáticas sobre los derechos humanos desde la sociedad civil. El festival fue pensando como espacio de reflexión y debate sobre la temática de los Derechos Humanos desde una perspectiva artística, incluyendo cine documental, ficción y animación.

En una charla con ANCCOM, la directora del festival Florencia Santucho explicó que “se propone como un espacio de encuentro y reflexión en torno a las mayores problemáticas de derechos humanos, desde el cine como herramienta de transformación social. A través de un cine crítico y de calidad, empatizamos con historias de vida y de empoderamiento que nos mueven a pesar de las distancias culturales y geográficas. Siempre más películas muestran a las mujeres como protagonistas activas de estos movimientos de cambio”.

Cuando se aborda específicamente la temática de este año, el aporte del festival, según Santucho, es claro: “En los últimos años, las movilizaciones masivas contra la violencia de género han conseguido visibilizar lo que los medios masivos han venido callando y espectacularizando. El cine, en cambio, busca vincular las emociones de sus personajes con el público y, a través de su lenguaje universal, tiene el poder de alcanzar un gran impacto social. Cuando los relatos develan intimidades silenciadas y las hacen públicas, se fortalece el mayor reclamo feminista. Lo privado es político.”

El festival fue pensando como espacio de reflexión y debate sobre la temática de los Derechos Humanos desde una perspectiva artística. Foto: Laura Malagon.

Como explica la directora del festival, la mayor parte del equipo del festival está compuesto por mujeres, y, al abarcar una problemática tan sensible no sólo para las mujeres sino para la sociedad en su conjunto, permite profundizar pensamientos y sensaciones que luego se plasman en las producciones. “Eso es lo que más me moviliza —dice Florencia Santucho— sentir que los hombres y mujeres que se suman al proyecto poniendo cuerpo y alma para su éxito también lo vivan como un proceso de empoderamiento y crecimiento mutuo.”

Si bien es de suma importancia que una problemática tan atroz se vuelva pública, ya que visibiliza y ayuda a generar conciencia social, a veces logra hacer peligrar la temática al transformarse en un tema “de moda” que pasa a estar en boca de muchos para poder estar en el ojo público, sin tener real interés por ella. Respecto a esto, Santucho afirma que “no debería sorprendernos que los casos de femicidios aumentan cuanto más públicas se hacen las denuncias, porque la sociedad en la que vivimos es la que está enferma, no solo el hombre violento es empujado por la cultura dominante a ejercer su violencia como prueba de fuerza. Por lo tanto, visibilizar la problemática de género es cuanto más urgente y necesario porque contribuye a que se instale el debate en las casas, calles y escuelas. El momento es este porque hay un despertar de un movimiento social que está teniendo eco internacional, y cuanto más se radicalice más resultados va a lograr”.

Desde el lado de los participantes Gonzalo Egurza, director de Schuld, un largometraje sobre la dictadura militar argentina de los años 70, explica lo que significa ser parte del festival y cuál es su relevancia: “Es muy importante estar participando del FICDH, ya que en la sociedad se están viviendo tiempos en los que los derechos humanos y, por sobre todo, los derechos se están poniendo constantemente en cuestión”, dice. Egurza entiende el festival como un espacio de lucha: “Los derechos que supimos conseguir con gran esfuerzo, como por ejemplo la Ley de Matrimonio Igualitario, el derecho a la identidad de género, el derecho a la educación pública y gratuita, los derechos en materia laboral, entre otros y por supuesto los derechos humanos que nos amparan y nos dan la posibilidad de exigir justicia ante las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado, se encuentran en función de los sectores de la sociedad que históricamente han sido relegados, marginados y hasta en algunos casos exterminados”. Para el realizador es el Estado quien a través del derecho tiene que proteger a los sectores más vulnerables. “Para mí, el progreso se da cuando un Estado asume ese rol. Cuando un Estado deja de asumirlo, se produce un retroceso. Esto simplemente no puede suceder. Sin embargo, hoy amplios sectores de la sociedad se encuentran en constante estado de alerta para impedir ese retroceso. Es el caso de las grandes manifestaciones en apoyo a la educación pública o las que se celebran bajo la consigna del Ni una Menos». Agrega también que espacios como el del FICDH, son una oportunidad de ejercitar la memoria y la reflexión, desde el cine. “Y esto me parece importante ya que equilibran la balanza con respecto al abordaje que hacen los medios tradicionales de comunicación en estas materias”, asegura.

El FICDH es un festival que propone algo nuevo, un valor agregado que no tiene ningún otro festival: despertar el debate y la reflexión. “El FICDH tiene la particularidad de generar un espacio de encuentro y discusión en torno al cine concebido como herramienta de transformación social —expone Florencia Santucho— En nuestra búsqueda incluimos otros artes como la música, la fotografía, el teatro para que nos acompañen y fortalezcan nuestro mensaje que encuentra en el momento del debate su mayor manifestación”.

El FICDH tiene la particularidad de generar un espacio de encuentro y discusión en torno al cine concebido como herramienta de transformación social. Foto: Martin Laskievich.

El FICDH cuenta con la presencia internacional de muchísimos directores, actores e invitados que ayudan no solo a generar debates desde su lugar de artistas, sino a darle al festival una envergadura mucho mayor. “Es un gran honor poder contar con la presencia de directores reconocidos que se interesen en la problemática de derechos humanos y eligen nuestro festival para presentar sus obras —dice la directora—. Eso nos da mucha fuerza para seguir por el camino trazado en estos veinte años de trayectoria”.

Entre las propuestas más arriesgadas, según la directora del festival, se incluye el concierto a beneficio de proyectos contra la violencia de género en el KONEX. Es una propuesta musical que sale de lo “conocido”: “Creemos que sumar públicos distintos es muy necesario para expandir el mensaje de forma contundente.” La propuesta más prometedora es, sin duda, la muestra “autorretratos híbridos” de la artista francesa Orlan que se presenta en la Alianza Francesa de Buenos Aires.

Con más de 800 títulos inscriptos, sólo cien fueron seleccionados entre distintos países, entre ellos veinte argentinos. Las propuestas, horarios y espacios pueden ser consultados en la página oficial. Esta edición promete un lugar de debate, de empoderamiento, y un espacio de reflexión que viene para quedarse. En palabras de Santucho, “claramente queremos provocar reacciones y estimular nuevos pensamientos a través de las emociones.”

Foto: Orlan Wimpy Salgado.

Actualizada 01/06/2017

May 30, 2017 | DDHH

A pesar de la falta de presupuesto, el Sitio de Memoria Virrey Cevallos, ubicado en Monserrat, es uno de los Ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) que lucha por mantener viva la memoria de lo sucedido durante la última dictadura cívico militar y trabaja para promover y defender los derechos humanos. Actualmente el Estado sólo cubre los sueldos de los empleados, los servicios de electricidad, agua y la conexión a Internet. Pero todas las actividades proyectadas se ven limitadas por la falta de recursos.

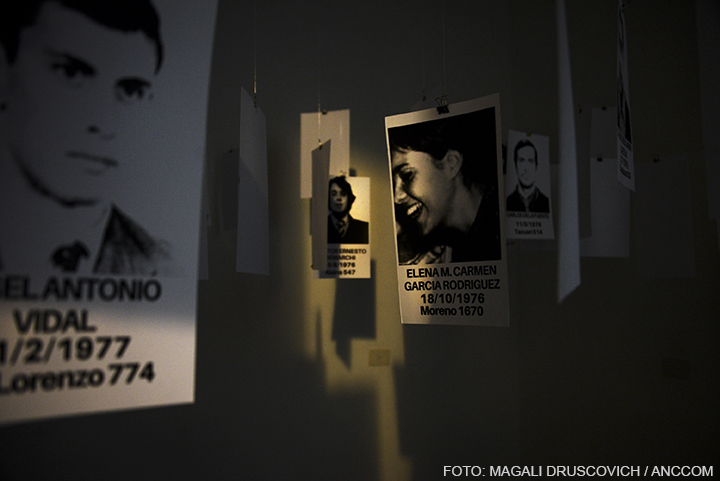

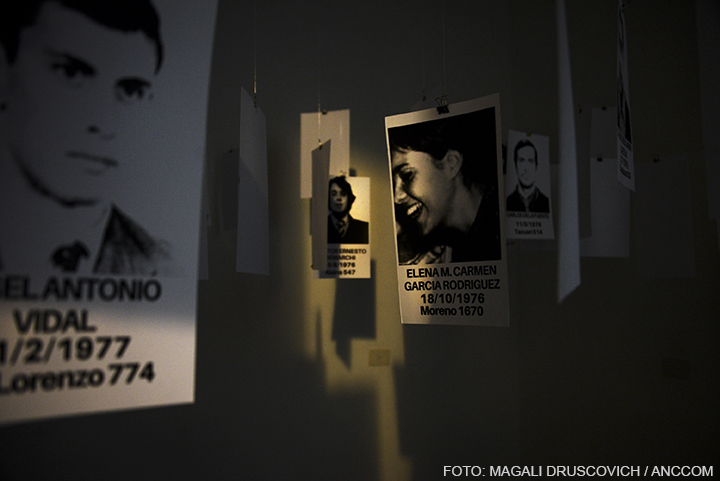

El ex CCDTyE funcionó entre 1976 y 1983. Se ubica en la calle Virrey Cevallos 630. Dependió del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) y, según testimonios recabados, también operaron en él, integrantes de la Policía Federal y del Ejército. El centro fue recuperado en 2003 y abierto al público en 2009, gracias al accionar de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad, ex detenidos, organismos de derechos humanos, familiares y organizaciones sociales y sindicales. “Aquí se hizo todo”, declara uno de sus trabajadores que prefiere reservar su nombre para resguardar su fuente laboral. “Era una casa abandonada, sin luz, agua, ni nada”, completa. Al día de hoy, aún no cuenta con calefacción. La casa, construida en 1900, sufrió varias reformas por lo que el trabajo de restauración y el rastreo de pruebas es arduo. De los tres pisos que la componen, hasta el momento, sólo pudieron detectarse dónde estaban las celdas, el comedor de los represores, el cuarto de armas, los baños, la cocina y una sala de tortura. Allí, un cartel indica: “`Evitábamos que nuestros hijos vinieran a nuestro cuarto porque temíamos que oyeran los gritos que oíamos nosotros`. Testimonio de un vecino.” Hasta el momento se pudo confirmar que ahí estuvieron detenidas ilegalmente ocho personas, con un máximo de cuatro en simultáneo. Siete de ellas sobrevivientes y un desaparecido. Sus estadías eran cortas y las celdas eran particulares. Aún hoy siguen investigando y recolectando información. En ese sentido, una de las integrantes del equipo comenta: “El trabajo de los medios también es importante para nosotros. Osvaldo Antolín, unos de los detenidos, logró reconocer el espacio gracias a un programa de televisión.”

Las habitaciones de la casa son pequeñas. Una sola está habilitada para realizar actividades donde entran treinta personas como máximo.

“Acá realizamos un trabajo colectivo. Siempre se trabaja mejor así”, dice otro trabajador del Sitio. “Contamos con una mesa conjunta donde participan vecinos y diferentes organizaciones sociales –detalla-. La idea es que esté representado el barrio en las políticas de memoria que se desarrollan acá, pero es difícil porque la gente todavía ve este espacio con cierta reserva, no logra asumirlo como un lugar propio donde puede venir a hacer actividades”.

La participación vecinal es clave tanto en la reconstrucción de la historia del espacio como en la acción para mantenerlo vivo, apropiarlo y extenderlo más allá de las paredes del edificio. En el patio, que funcionaba como garaje, cuelgan los carteles de la muestra 40 años de resistencia realizada por un grupo de serigrafistas chilenos que tendrá su inauguración este mes. “Tenemos pensado hacer algo similar con artistas argentinos para que trabajen sobre lo que queremos cambiar: violencia institucional, pueblos originarios, violencia de género, entre otros temas.”, cuenta entusiasmado uno de los miembros del espacio.

Las actividades que suceden en el ex CCDTyE pueden dividirse en dos grandes ramas: aquellas relacionadas con políticas públicas de memoria donde se llevan a cabo visitas guiadas, encuentros del Programa Jóvenes y Memoria y trabajo particular con las escuelas del barrio. Por otro lado, se montan muestras de arte, se realizan ciclos de cine y encuentros de lectura, entre otras actividades. Durante el carnaval 2017 realizaron una murga con música y comida en la calle y participaron aproximadamente 300 personas. Todo se hizo en conjunto con los vecinos, las organizaciones barriales y sindicales. “Nuestra intención es lograr abrirnos al público, que participen cada vez más personas, desarrollar lazos y visibilizar nuestras actividades”, explican sus trabajadores.

La casa, construida en 1900, sufrió varias reformas por lo que el trabajo de restauración y el rastreo de pruebas es arduo.

Actualmente en Virrey Cevallos se llevan a cabo tres o cuatro actividades artísticas mensuales, sin embargo, el presupuesto actual para ello es nulo. “Es muy difícil proyectar cuando tu presupuesto es cero”, declaran los trabajadores. La problemática económica existe desde el inicio del espacio y no es exclusiva de Virrey Cevallos. A ello hay que sumarle que en el 2014 los ex CCDTyE de la Ciudad de Buenos Aires quedaron bajo la órbita del Estado Nacional y se aprobó el traspaso sin un presupuesto específico para ellos.

“No tenemos una señalética, ni iluminación acorde a lo que es este espacio de memoria”, dicen los trabajadores. Las habitaciones de la casa son pequeñas. Una sola está habilitada para realizar actividades donde entran treinta personas como máximo. La excepción es el segundo piso donde hay una habitación amplia pensada como ‘Salón de Usos Múltiples’ pero que no está habilitada. “El proyecto de obra nunca salió. Sólo logramos colocar las vigas para mantener la estructura y realizar un techado en el transcurso de 2014”, cuenta uno de ellos. Apenas un folleto en la puerta presenta el espacio. “Hemos querido realizar muestras y no pudimos, quisiéramos tener una publicación propia, hay muchas ideas dando vueltas y ni las pensamos.” Muchas cosas del cotidiano se podrían hacer al menos con una caja chica bien administrada, pero no la tenemos. Una estufa, cajas de conservación, compra de libros, por ejemplo, porque por el momento, son todas donaciones”, cuenta otra de las trabajadoras del ex Centro Clandestino.

Actualmente llevan a cabo un minucioso trabajo de investigación y realizan un proyecto de memoria del barrio junto a la Facultad de Sociales de la UBA. “Hay mucha información que estamos tratando de organizar. Quisiéramos contar con un archivo propio del lugar, con una web para consulta, armar un esquema con lo que contamos, un mapa, un catálogo”, explica una de las encargadas.

De los tres pisos que componen la casa, hasta el momento, sólo pudieron detectarse dónde estaban las celdas, el comedor de los represores, el cuarto de armas, los baños, la cocina y una sala de tortura.

“Este lugar ya está convertido en un espacio de resistencia”, declaran. Si bien, explica, nunca contaron con suficiente presupuesto a lo largo de su existencia como sitio de memoria, “lo que cambia es fundamentalmente la decisión política. En el otro gobierno no había presupuesto pero había una decisión de generar recurso. Ahora la política es que no haya presupuesto y eso es un cambio fundamental”, dice. Muchas de las actividades se llevan a cabo vaquita mediante, cuentan. Proyectan en función de lo que creen que podrán llegar a cumplir. “Nuestro propósito es no pasar frío en invierno. Cuando tenés las necesidades básicas cubiertas, es mucho más fácil poder seguir hacia adelante”, agrega esperanzado otro de los trabajadores. Frente al actual discurso negacionista del gobierno, los trabajadores del sitio de la memoria responden con acciones: “Salimos a pegar carteles, salimos a explicar”. Mientras los vecinos se acercan para acompañar, ellos refuerzan su compromiso con el lugar: “A nosotros nos sirve como una herramienta para desentrañar conceptos muy arraigados en el sentido común, como, por ejemplo, por qué no fue una guerra o qué significa que se hable de 30 mil y no de 9 mil detenidos-desaparecidos. En cada actividad, se aclara la situación del espacio y nuestra lucha”, cuentan.

Su mayor objetivo es poder traspasar el sitio como un espacio que recupera y sostiene la memoria del horror, para transformarse en un lugar donde además se construye futuro: “Este es un espacio recuperado por la gente. Ahora queremos que la gente se meta de nuevo. Que se hagan cargo, que sientan que los que van a defender sus lugares son ellos”, señala un miembro del espacio.

Hasta hoy han realizado sus prácticas, estudiantes de las carreras de Trabajo Social y de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Sociales de la UBA. La proyección es poder contar con un intercambio fluido y constante con estudiantes universitarios, ya que consideran necesario que los jóvenes tomen contacto con sitios de memoria, sobretodo en un contexto de lucha social contra las políticas del olvido. “Queremos sumar cada vez más actividades, que vengan nuevas personas y se amplíe el público participante”, agrega. “Nuestro deber y deseo es pensar en lo que va hacia adelante”, explica su compañero, con las manos juntas y los brazos extendidos hacia el futuro.

Actualmente en Virrey Cevallos se llevan a cabo tres o cuatro actividades artísticas mensuales, sin embargo, el presupuesto actual para ello es nulo.

El centro fue recuperado en 2003 y abierto al público en 2009, gracias al accionar de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad, ex detenidos, organismos de derechos humanos, familiares y organizaciones sociales y sindicales.

Actualizada 30/05/2017

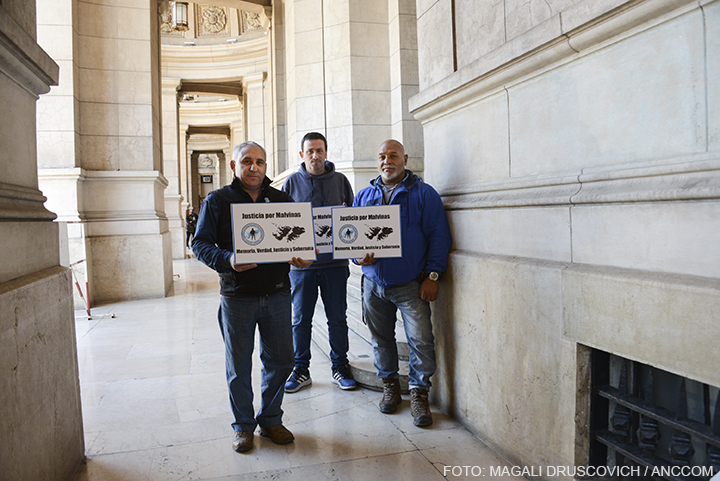

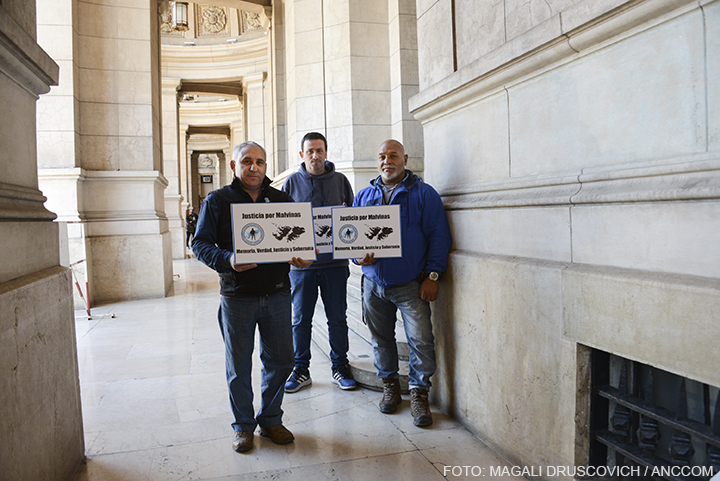

May 25, 2017 | Comunidad

El Centro de Ex Combatientes de La Plata lanzó este martes frente a Tribunales la campaña “Justicia por Malvinas”, donde denunciaron que las causas por los crímenes de lesa humanidad, cometidos contra los soldados durante la guerra por sus superiores del Ejército, a diez años de iniciadas no avanzan en el Poder Judicial. Los militares acusados aún permanecen en libertad y ninguno fue llamado a declarar. En el acto estuvieron presentes distintas agrupaciones de ex combatientes, representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Taty Almeida en representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, representantes de H.I.J.O.S, del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA) y de la CONADEP, entre otros.

Los ex combatientes enarbolaron sus banderas ante las escalinatas de la calle Talcahuano del Palacio de Tribunales; uno de ellos desplegó una tela revestida de una mezcla de turba y pasto, sobre la cual dispuso un uniforme de soldado, cuyos puños y botamangas ató a unas estacas de madera. “Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti, me dirijo a usted a fin de anoticiarlo del lanzamiento de la campaña ‘Justicia por Malvinas’, que tendrá lugar en el día de la fecha –anunció con un megáfono Mario Volpe, presidente del Centro de Ex Combatientes de La Plata-. Este año las causas por torturas cometidas por oficiales y suboficiales en perjuicio de los soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas cumplen diez años. El punto final está operando por el paso del tiempo y eso es una decisión político institucional”.

Los ex combatientes enarbolaron sus banderas ante las escalinatas de la calle Talcahuano del Palacio de Tribunales.

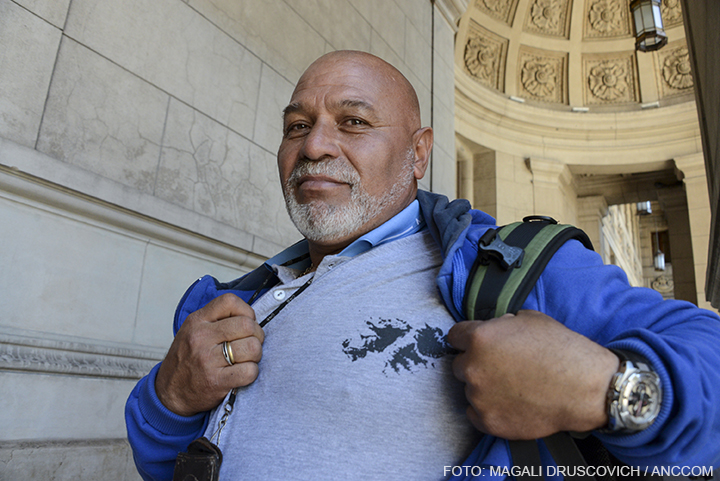

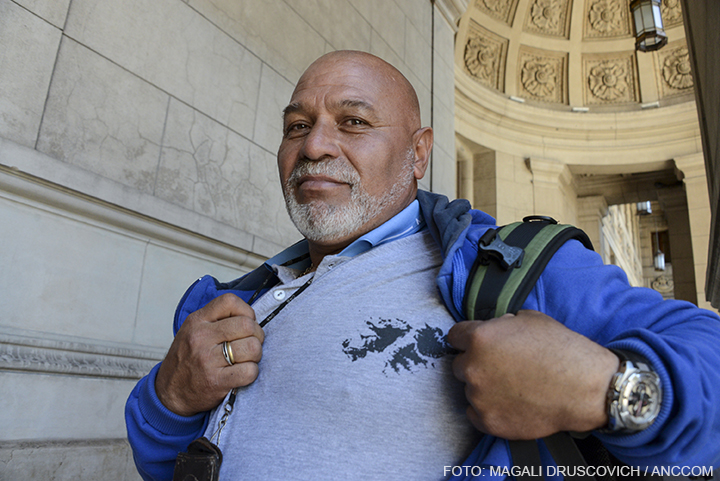

En diálogo con ANCCOM, Volpe explicó que a 35 años de la guerra de Malvinas reclaman “justicia por los delitos de lesa humanidad, por los enterramientos, por estaqueamientos y asesinatos de soldados ocurridos en Malvinas”. Volpe es ex combatiente y cuando habla de sus compañeros los ojos se le ponen vidriosos: “Todavía, después de diez años de iniciadas las causas, a pesar de 123 denuncias, a pesar de que están implicados más de 185 militares, a pesar de que en 2015 se hizo una desclasificación de los archivos secretos y de que las pruebas son contundentes, no hay una sola indagatoria –explicó-. Las prácticas de tortura que se llevaron a cabo durante la dictadura en el continente fueron las que, adaptadas a Malvinas, sufrieron muchos soldados”. Volpe señaló a un grupo que se fotografiaba ante banderas con las islas dibujadas y agregó: “Hoy acá están soldados que han sido torturados, golpeados, que han sido maltratados por pedir comida y también hay soldados que por la sola condición de ser judíos fueron torturados”.

“Yo estuve así, a mí también me estaquearon”, dijo el ex conscripto Pedro Benítez tras señalar la figura que armaron con la tela, las estacas y el uniforme. Benítez era soldado en el Regimiento 3 de La Tablada. Con sólo 18 años y un mes de instrucción fue a la guerra. Un día frío en las islas, un superior lo acusó de haber robado comida. El jefe de sección era el sargento primero Meza, y el jefe de Grupo era el cabo Arce. Cuando Meza se enteró del supuesto robo de alimentos, mandó a Arce a estaquear al soldado. La metodología consistía en dejarlo crucificado a la intemperie y sin comer varios días. Benítez asegura que lo castigaron sin motivo: “Me culparon por una comida que yo no afané –señaló-. Después pasaron los años y vino el soldado que la robó a pedirme perdón. Y yo lo perdoné, porque todos teníamos hambre”. Luego se refirió a cómo se manejaban sus superiores en las islas: “Cuando llegaban las encomiendas para cualquier soldado, antes lo hacían pasar por el pozo de mi jefe y él se afanaba lo que quería. Nos trataban de ladrones a nosotros pero los ladrones eran ellos”.

“Hoy acá están soldados que han sido torturados, golpeados, que han sido maltratados por pedir comida y también hay soldados que por la sola condición de ser judíos fueron torturados”, dijo Volpe.

Al terminar la guerra Benítez volvió con “pie y mano de trinchera” (por el continuo contacto con el agua y el frío), con anemia y con 40 kilos menos de los 80 con los que llegó a Malvinas. “Estaba más para el cajón que para otra cosa –contó- . Me llevaron a Campo de Mayo y estuve ahí ocho meses internado y después en el Hospital Central otro mes más”. No se animó a contar lo que había sucedido en Malvinas hasta mucho tiempo después: “A la denuncia no la quería hacer porque siempre tuve miedo que los militares volvieran y que me hicieran desaparecer –dijo-. Mi mamá tampoco quería que cuente nada”.

Finalmente en 2007 pudo hacer la denuncia. “En aquel momento en el CECIM de La Plata me animaron para que declare –relató-. Y dije que sí, mientras fuera seguro, porque yo ya tenía a mis hijos. Me dijeron que no me hiciera problema, que no iba a pasar nada, ni desaparecer ni nada de eso, y así empecé a declarar a los Derechos Humanos por mi estaqueamiento en Malvinas”. El juicio de Benítez es uno de los tantos que hoy continúan parados y por los cuales reclama junto a sus compañeros. El sargento Meza murió impune hace poco tiempo y el cabo Arce, su torturador, aún está vivo, libre, y trabajando para una empresa de seguridad.

En el acto estuvieron presentes distintas agrupaciones de ex combatientes, representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Taty Almeida en representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otros.

Por suerte para Benítez, emocionado al contar su historia, a su lado tenía a Silvio Katz, que cada tanto lo hizo reír con algún chiste. Katz también fue conscripto, pero a diferencia de su compañero, estaba a tan solo 15 días de irse de baja. Fue a la guerra con 19 años. “Tuve la desgracia además de ser un soldado tan joven, de ser judío y de tener un superior nazi que me torturó los 70 días que me tocó estar en la isla”, relató Katz. En su caso el torturador fue Eduardo Sergio Flores Ardoino. Según el testimonio del ex combatiente, Ardoino tenía la metodología de torturar a cuatro o cinco soldados por día, pero siempre entre esos cuatro o cinco estaba Katz, “su judío”. Las torturas eran de todo tipo: “Desde la tortura psicológica de despertarme todos los días y decirme que era un judío de mierda –señaló a ANCCOM-, hasta la tortura física que consistía en estaqueos y en, por ejemplo, meterme en el agua congelada las manos y la cabeza”.

Al igual que para Benítez, para Katz fue complicado hablar de lo que le había sucedido una vez que volvió de la guerra. Recién en 2009 pudo sumar su denuncia a la de los demás colimbas torturados. Aún hoy, al igual que los demás denunciantes, no recibió ningún tipo de respuesta. Menos, justicia. “Hace 10 años que lo estoy denunciando y desde que empezó la causa mi nombre sale en todos lados, he estado en programas de radio y televisión, he hecho notas, etc, pero el señor no aparece, no da la cara. Está libre”.

El juicio de Benítez es uno de los tantos que hoy continúan parados y por los cuales reclama junto a sus compañeros.

Del cuello de Katz cuelga una cadenita con tres dijes: el escudo de River, las Islas Malvinas y la Estrella de David. “Cuando veo en reuniones de ex combatientes que ponen medallas yo digo que no voy a usar mi medalla en tanto y en cuanto no se la saquen a él – dijo refiriéndose a Ardoino-. Si él tiene una medalla como héroe de guerra yo a la mía no la pienso usar”.

“Que lo que te hicieron no sea en vano”, salió entonces en su auxilio Benítez. Concluyó Katz: “Nosotros los queremos enjuiciar pero vemos que el gobierno los quiere beneficiar. Si creen que nos vamos a cansar están equivocados, no vamos a parar hasta que se haga justicia”.

El Centro de Ex Combatientes de La Plata lanzó este martes frente a Tribunales la campaña “Justicia por Malvinas”, donde denunciaron que las causas por los crímenes de lesa humanidad.

Actualizada 25/05/2017