Ago 9, 2017 | Comunidad

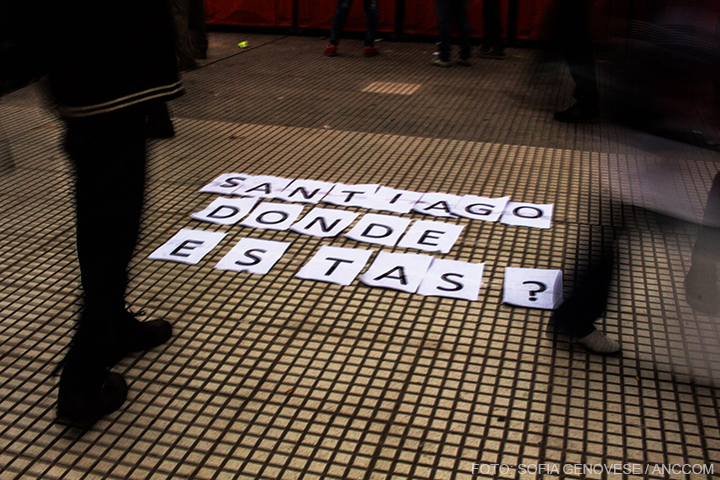

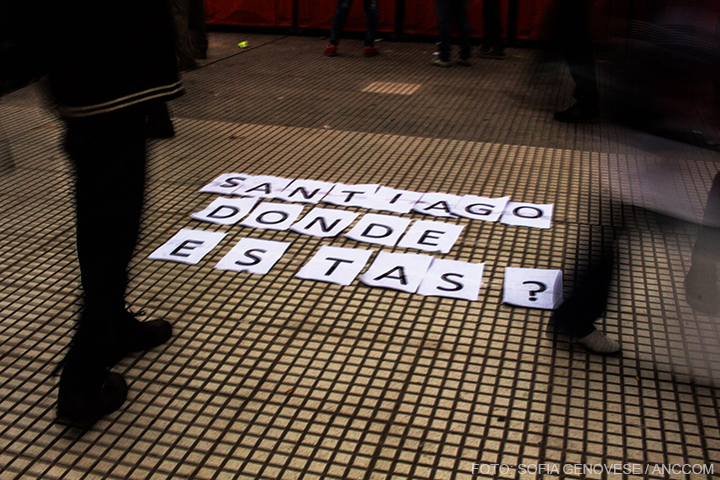

El reclamo por la desaparición de Santiago Maldonado finalmente llegó a Buenos Aires. Bajo una llovizna incipiente, miles de personas exigieron este lunes frente al Congreso de la Nación la “aparición con vida” del joven desaparecido el 1º de agosto durante el operativo represivo de la Gendarmería a la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, en la provincia de Chubut.

En un clima de enojo y tensión, Germán, hermano de Santiago, apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Debe renunciar”, subrayó. “Estamos convencidos de que a Santiago lo desapareció la Gendarmería. El gobierno debe dar una respuesta porque cada minuto que pasa es una angustia terrible”, completó.

Aunque la marcha coincidió con la masiva movilización por San Cayetano a Plaza de Mayo, el reclamo sumó a los organismos de Derechos Humanos y diferentes fuerzas políticas. Esos sectores volverán a movilizarse el viernes frente a la Casa de Gobierno.

Miles de personas exigieron la “aparición con vida” de Santiago Maldonado el último lunes.

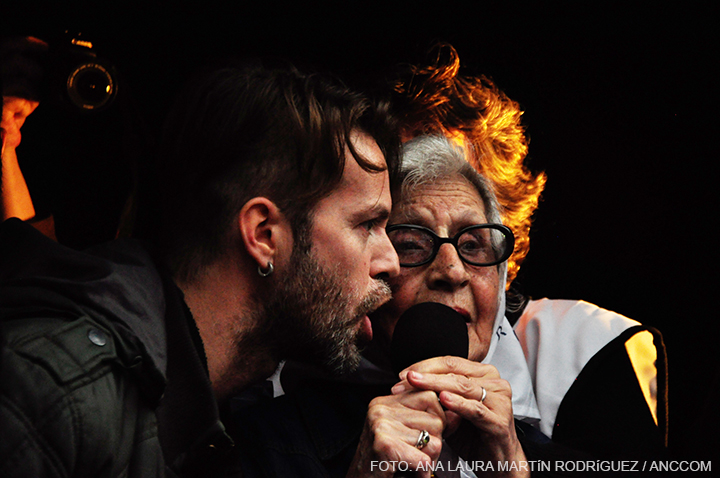

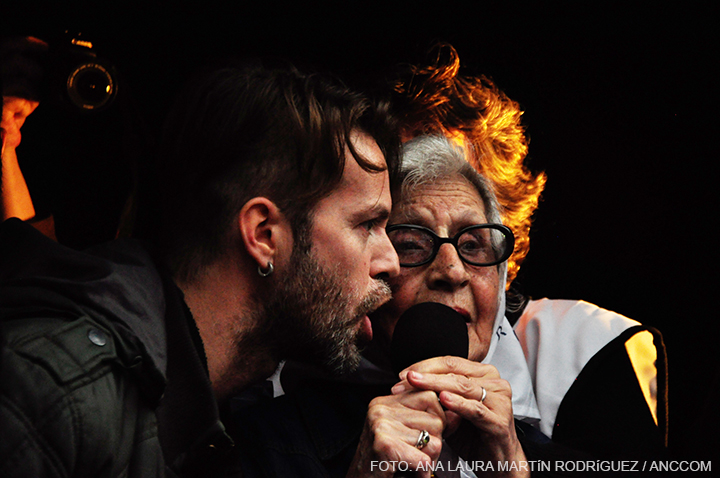

Ante el Congreso Nacional se improvisó un escenario sobre un camión. Allí, la familia de Maldonado y luego referentes de las agrupaciones convocantes exigieron una respuesta al gobierno nacional, en particular a la ministra Bullrich. “Creíamos que habíamos terminado con la desaparición de personas. Ellos saben dónde están”, advirtió Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo.

Antes del acto, los organismos de Derechos Humanos ya habían accionado por la vía legal, a través de la presentación en el Juzgado Federal de Esquel de tres recursos de habeas corpus y el pedido de intervención a la Comisión contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Ese organismo internacional respondió con un reclamo de “acción urgente” del Estado frente al caso.

Santiago desapareció el primero de agosto luego de un operativo de Gendarmería Nacional.

La ministra de Seguridad fue blanco de las críticas porque en las últimas horas puso en duda la presencia de Maldonado cuando la Gendarmería irrumpió en la comunidad chubutense. Además, amenazó directamente a los mapuches este martes cuando declaró: “No vamos a permitir un Estado autónomo mapuche en territorio argentino”.

En la misma línea de la respuesta del gobierno nacional, el Juzgado Federal de Esquel sostuvo que “no se ha corroborado que Santiago Maldonado haya sido detenido por la Gendarmería Nacional Argentina en el procedimiento que realizó el 1º de agosto”.

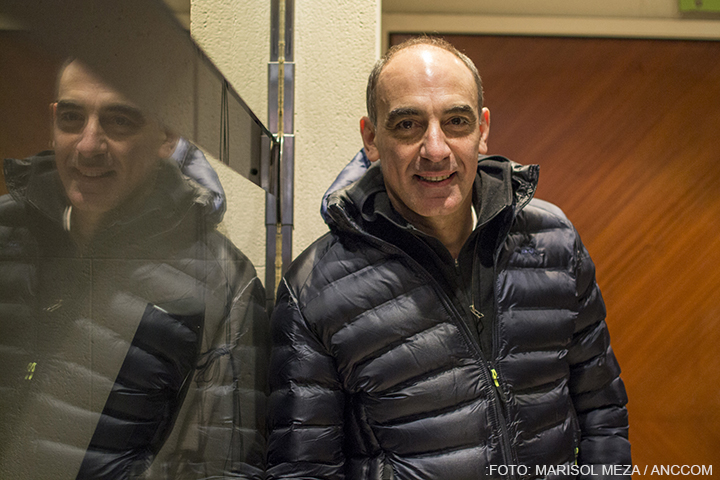

Consultado por ANCCOM, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbistky, tildó la respuesta del Estado de “miserable”. “La ministra de Seguridad ha puesto en duda que Santiago haya estado en la comunidad, cuando hay decenas de testigos que lo vieron”, puntualizó.

Germán Maldonado, hermano de Santiago, apuntó contra la Ministra de Seguridad y dijo que debía renunciar.

En el mismo sentido se expresó Elizabeth Gómez Alcorta, abogada especialista en derecho indígena, defensora de Milagro Sala e interviniente en este caso: “Al menos tres testigos vieron un grupo de gendarmes golpeando a un joven en el piso. Inmediatamente después vieron ingresar al territorio una camioneta de Gendarmería blanca con rombos verdes. Abrieron la puerta de atrás de la camioneta, ingresaron algo y esa camioneta salió para la ruta 40 camino a Esquel”, puntualizó.

El acto terminó pasadas las 19:00. Poco después, y cuando los manifestantes ya se estaban dispersando, un pequeño grupo de encapuchados que no habían llegado con ninguna organización protagonizó un confuso episodio, cortó la avenida Callao y se enfrentó con la Policía al grito de “viva la anarquía” y “muerte al Estado”.

Actualizado 08/08/2017

Ago 8, 2017 | Culturas

El teatro es una oportunidad de comunicación colectiva. Y esto es exactamente lo que ocurre los lunes en el Multiteatro de la calle Corrientes con la nueva temporada de Teatro por la Identidad (TXI), el “brazo artístico” de Abuelas de Plaza de Mayo que desde el año 2000 difunde la búsqueda de los nietos apropiados por la última dictadura. Durante agosto, con entrada gratuita, TXI presenta la quinta edición del ciclo de micromonólogos Idénticos y a sus protagonistas –directores, dramaturgos, técnicos, actores, productores– los sigue movilizando la misma causa que hace 17 años: actuar para no olvidar, actuar para encontrar la verdad.

Doce actores en escena construyen personajes que, a través de distintas temáticas, hablan de la identidad. La elección del nombre, Idénticos, no es azarosa. “Idénticamente solos, el actor con su identidad; él y su personaje, iguales”, expresa Cristina Fridman, miembro de la comisión organizadora de TXI. Su compañera Eugenia Levin agrega: “Idénticos los de arriba del escenario con los de abajo”. Cada personaje es habitado por diferentes textos poéticos, conmovedores y particulares, que transitan la historia argentina.

“Participar en TXI es una decisión de vida, una militancia. Ser actriz no es sólo hacer televisión sino que también es un compromiso ideológico y político. Por eso la decisión de acompañar a Abuelas, de trabajar por la Memoria, Verdad y Justicia. El arte es política y es una herramienta de transformación”, afirma Melina Petriella, en diálogo con ANCCOM, quien en su monólogo encarna a la hija de un genocida y, como el resto de sus compañeros, al finalizar, dice su nombre real y concluye: “Puedo decirlo porque sé quién soy”. Tan simple y preciso.

«El arte es política y es una herramienta de transformación”, afirmó la actriz Melina Petriella.

“TXI nos permite reconectar con quiénes somos. No solo como individuos sino como colectivo social. En las crisis nos ponemos más de acuerdo para elaborar estrategias que nos permitan salir a flote, funciona más el conjunto que la individualidad. O negamos lo que somos, o lo mostramos”, opina el director Pablo D’Elia. “Este es un espacio necesario –subraya el actor Martin Slipak–. No solo para los que lo hacemos sino para el público. Por algo viene tanta gente y por algo estalló de una manera tan grande que fue necesario continuar y plantear el nuevo ciclo”.

“Lo hacemos con mucho compromiso artístico. Y algo más grande, desde lo que sabemos hacer, que es comprometernos con nuestra historia social. En una ciudad donde el sector independiente no está apoyado desde el Estado, el teatro subsiste”, afirma la actriz Lorena Vega y, antes de ingresar a su camarín, su colega Mauricio Dayub destaca entusiasmado: “Argentina es uno de los países más importantes a nivel teatral. El teatro es una herramienta hermosa”.

“Argentina es uno de los países más importantes a nivel teatral. El teatro es una herramienta hermosa”, comentó el actor Mauricio Dayub.

Entre los actores participantes puede mencionarse también a Agustina Cabo, María José Gabin, Juan Palomino y Mario Alarcón. Además de Paola Barrientos, Luis Ziembrowski, Eugenia Guerty, Gimena Riestra y Martín Slipak. El plantel de directores también es numeroso. Entre muchos otros lo integran: Daniel Veronese, Mauricio Kartún, Arturo Bonín y María Onetto. A ellos se suman los músicos en vivo: Cuatro Vientos, Babel Orquesta, Esteban Morgado y Dolores Solá. Y, por supuesto, la presencia de Abuelas y nietos restituidos, quienes dan su testimonio de vida al concluir el espectáculo. Antes de cada función, un artista lee una carta de bienvenida. Este año participan Daddy Brieva, Lidia Borda, Malena Dalessio, Daniel Fanego, Luis Machín, Miguel Ángel Rodríguez y Julia Zenko.

Según los miembros de TXI, las Abuelas pidieron que haya humor en los textos elegidos, ya que “tragedia hemos tenido suficiente en nuestra historia”. “El humor es sanador. Una manera de mirar el mundo, lejos de lo solemne, que trae otro aire, sin desatender que estamos hablando de lo que nos pasa”, reflexiona Lorena Vega. Para la directora y actriz Monina Bonelli “el humor es la herramienta privilegiada de la comunicación. Un cómico es el mejor trágico, trabaja con la irreverencia, con lo que no se puede decir. La risa empatiza, acerca, con inteligencia”, remarca.

“Que este ciclo ocurra en una sala comercial acerca a públicos que no son los que ya conocen la temática. El gesto de Rotemberg de poner el teatro es loable”, sostiene Bonelli, en referencia al Multiteatro que los aloja desde el año pasado. Mientras tanto, en el escenario, destellan lúcidas palabras y sutiles actuaciones. Los espectadores aplauden de pie. El lema del cierre queda grabado en sus corazones: “La memoria tratada como puente para fortalecer el presente, pero por sobre todo, para construir un futuro mejor”. Hasta el próximo abrazo.

Actualizado 08/08/2017.

Ago 2, 2017 | Comunidad

La larga lista de 45 mil firmas llegó a la Casa Rosada. El Comité por la Liberación de Milagro Sala entregó el documento con el respaldo de miles de personalidades de todo el mundo en una nueva acción para exigir la libertad de la dirigente social detenida en la provincia de Jujuy y reclamar el cumplimiento de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que esta semana se pronunció en la misma dirección.

La ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, el cineasta Oliver Stone, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, el ex juez español Baltazar Garzón, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, parlamentarios europeos, diputados del Parlasur, actores, académicos y dirigentes políticos, sociales y gremiales estamparon su nombre en el escrito entregado en la Casa de Gobierno este martes.

El documento llegó a la mesa de entradas de la Casa Rosada en medio de un inédito operativo policial.

Tras la presentación del petitorio en la Rosada, las coordinadoras del Comité por la Liberación de Milagro Sala, renovaron el reclamo en conferencia de prensa.

El gobierno evitó una respuesta formal al petitorio, pero el presidente Mauricio Macri viajó este miércoles a Jujuy para respaldar a su aliado, el gobernador radical Gerardo Morales. El mandatario participó de un acto de campaña en el barrio de Alto Comedero, a sólo treinta cuadras del penal en el que Sala permanece presa. “Tenemos que terminar con el clientelismo”, dijo en un mensaje claramente dirigido a la líder de la organización social Tupac Amaru y calificó de “burócratas” a los miembros del organismo internacional con el fin de desprestigiarlos.

A pesar de que la cautelar de la CIDH implica una exigencia al Estado argentino, Macri insistió con la responsabilidad de la Justicia local en la resolución del caso. “Respeto la independencia de las provincias y de sus sistemas judiciales, demando una justicia independiente y federal», argumentó.

Morales fue más allá y acusó a los miembros de la CIDH de “vivir en Washington y no saber cómo se vive en Jujuy”.

El documento llegó a la mesa de entradas de la Casa Rosada en medio de un inédito operativo policial.

En los fundamentos de la medida cautelar conocida esta semana, la CIDH consideró que los derechos a la vida e integridad personal de la líder de la Tupac Amaru “enfrentan un riesgo de daño irreparable”. Si bien se exige adoptar “medidas alternativas” a la prisión preventiva, como el arresto domiciliario o la libertad con fiscalización electrónica, se recuerda la obligación del Estado de acatar la resolución del grupo de trabajo de Naciones Unidas que también determinó que la detención de Sala es arbitraria y debe ser liberada inmediatamente.

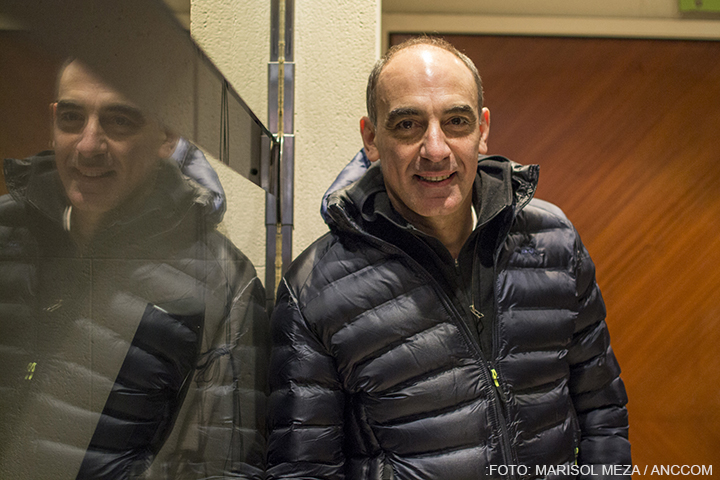

Tras la presentación del petitorio en la Rosada, las coordinadoras del Comité por la Liberación de Milagro Sala, Mara Brawer, diputada nacional con mandato cumplido, y Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, renovaron el reclamo en conferencia de prensa. Estuvieron acompañadas por unas 40 personas, entre las que estuvieron Lita Boitano, de la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas; Elizabeth Gómez Alcorta, coordinadora de la defensa de Sala; Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Gisela Cardozo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la actriz y cantante de tango Susana Rinaldi y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.

Horacio Verbitsky, Elizabeth Gómez Alcorta y José Schulman, entre otros, estuvieron en la presentación del petitorio en Casa Rosada.

“Hubo un operativo bastante desmedido con cinco patrulleros y quince efectivos de la Policía de la Ciudad; después aparecieron unos 30 de Infantería con el objetivo de impedir que la comitiva llegara a la Casa Rosada”, declaró a ANCCOM Sebastián Ortega, responsable de prensa del Comité.

Ortega subrayó que el objetivo del petitorio es recordar que “tanto la resolución de octubre del grupo de trabajo de Naciones Unidas como la cautelar de la CIDH apuntan directamente a la responsabilidad del Estado nacional” en el caso.

Milagro Sala está detenida desde enero de 2016 sin tener condena efectiva. “La detención arbitraria de una dirigente social de su envergadura pone en riesgo a los cuarenta y tantos millones de argentinos”, concluyó Verbitsky durante la rueda de prensa.

Actualizado 02/08/2017

Jul 11, 2017 | Entrevistas

Basada en la novela homónima de Gaby Meik, Sinfonía para Ana habla de dos quinceañeras, Ana e Isa, que estudian en el Colegio Nacional Buenos Aires justo antes del golpe de 1976. Dirigida por Virna Molina y Ernesto Ardito, la película muestra un mundo de pasiones en el que Ana, la protagonista, tomará decisiones irreversibles que cambiarán su forma de ver las cosas. Desde su ópera prima, Raymundo –sobre la vida de Raymundo Gleyzer–, hasta hoy, Molina y Ardito (pareja desde hace muchos años) dirigieron Corazón de fábrica, Memoria iluminada, Alejandra Pizarnik, El futuro es nuestro y Ataque de pánico. Sinfonía para Ana, si bien utiliza recursos del documental, es su primera ficción. A poco de ganar el Premio de la Crítica en el Festival de Cine de Moscú y antes de su estreno comercial en octubre, ANCCOM conversó con ambos.

¿Cómo llegaron a Sinfonía para Ana?

Ernesto Ardito: Nuestras dos hijas estaban estudiando en el Nacional Buenos Aires y militaban. En 2012, a Niquita, una de ellas, le dieron el libro para leer. La impactó, se quedó encerrada en la habitación llorando. Entonces lo leímos nosotros y nos gustó mucho. En el medio, hicimos El futuro es nuestro [serie de cuatro capítulos sobre los alumnos desaparecidos del colegio para Canal Encuentro], que narra la misma historia pero a modo de documental, tomando casos reales de chicos de la UES. A partir de esa investigación y del libro, trabajamos la adaptación.

¿Qué los convocó de la novela?

Virna Molina: En Sinfonía para Ana se cuenta la intimidad y el día a día de un grupo de chicos que militaban en los años 70. Sus sentimientos, sus intereses más allá de la política, el vínculo con sus padres. Todos esos elementos reunía la novela. Porque Gaby Meik, que no es escritora, es psicóloga, la escribió como una forma de contar su propia historia y la de su amiga [desaparecida] Malena Gallardo. Entonces tenía esa fuerza que la sacaba del ámbito de la ficción y la colocaba en un plano documental. Por otro lado, los documentalistas venimos trabajando hace mucho la militancia en los 70, pero en ficción es nuevo y casi siempre se abordó desde el 76 en adelante. Hasta ahora no existía ninguna película que abordara ese universo. Las que había estaban más direccionadas, como La noche de los lápices, al hecho concreto de la desaparición, la tortura y el sufrimiento. Y no al momento previo que era por qué estaban esos pibes motivados a militar, cuáles eran sus expectativas, cómo era su forma de sentir, de amar…

¿Cuál fue el diálogo con la autora?

VM: La relación con Gaby comenzó cuando hicimos El futuro es nuestro. Ella fue amiga de Malena, la estudiante más chica desaparecida del Nacional y uno de los casos que trató el documental. Le dijimos que nos encantaría filmar el libro. Después de ver la primera adaptación, Gaby nos dio el okey y comenzamos. Había habido intentos de filmarlo antes pero Gaby sentía que no se respetaba el espíritu, que se lo trataba de llevar a un registro tipo Melody, una película clásica inglesa que es una historia de amor, más abstracta desde lo político. Nosotros la transformamos en más política todavía.

¿Cómo fue la articulación de ficción y documental?

EA: Están totalmente vinculados. No es una película de personajes donde hay una escena que comienza, tiene su punto fuerte y termina. Se mezcla la reconstrucción y la actuación con el archivo histórico, pero además con fragmentos de escenas que completa el espectador. Eso hace que no haya un distanciamiento, que la obra no esté sucediendo y acabe frente a un espectador pasivo, sino que al trabajar las emociones junto con la historia narrativa, se va generando un intercambio. También iban surgiendo ideas en el montaje porque lo iba pidiendo la película. No teníamos un guión. Mientras estábamos montando íbamos registrando otras imágenes.

VM: Es nuestra primera ficción. Nos gustó mucho la experiencia. Hay un campo muy interesante en el cruce, donde se puede llevar a la máxima potencia lo documental y lo ficcional. Cuando se mezcla la historia personal del que interpreta con su personaje, hay muchas cosas conscientes o inconscientes que ese actor vuelca en lo que hace. El neorrealismo italiano parte de esa lógica y ha generado obras alucinantes porque había una necesidad. Se filmaba así porque no había plata. Y cuando hubo más presupuesto, se empezó a narrar como “se debían narrar las historias”. Está buenísimo cuando las historias te atraviesan. Con Sinfonía para Ana queríamos involucrarnos, que no fuera solamente una novela y adaptarla, sino entenderla hasta el final. El cine de Cassavetes, Fassbinder, Tarkovski, siempre fue el que más quisimos, con ese algo que escapa al mundo industrialista del cine, con cierta locura y búsqueda. También nos gustaba estar involucrados a un grupo con el que te une algo fuerte, que no tiene que ver con la relación laboral estricta.

¿Qué decisiones tomaron para la puesta?

VM: Hicimos búsqueda de archivos, no sólo oficiales sino también personales. Porque si contábamos la historia de la novela desde un relato tradicional, iba a quedar como una reconstrucción clásica. Además, no contábamos con una producción gigante. No queríamos que los vestuarios, los peinados, fuesen demasiado remarcados, como si fueran personajes de revistas de los 70, y no personajes reales que vivían en esa época. Por ende, se trabajó en recrear una puesta más cercana al documental y quizás no tanto una puesta colorida o cinematográfica. Buscábamos una recuperación desde la memoria.

«En Sinfonía para Ana se cuenta la intimidad y el día a día de un grupo de chicos que militaban en los años 70», dicen los directores.

¿Cómo fue el casting?

EA: El de los chicos se hizo en el colegio. Manejaban el modo de comportarse de los adolescentes que buscábamos representar. De hecho, Madres de Plaza de Mayo y de chicos desaparecidos dicen que cuando los ven hablar les impacta mucho porque tienen el mismo modo de comportarse, hay ciertas subculturas o códigos internos particulares. En el Pellegrini también. El cine no es igual que el teatro. El actor que está delante de las cámaras tiene que tener mucho de su propia personalidad que vaya con el personaje. Fue muy bueno combinar no actores con actores. No sólo los chicos. Javier Urondo, que representa al papá de Ana, no es actor. La actriz es Vera Fogwill. El cruce de esa pareja generaba cosas extrañas. Cuando discutían no eran dos actores discutiendo, era una persona, Javier Urondo, en una situación donde él imaginaba a su propia hija viviendo eso, y recibía a Vera que lo taladraba. Él reaccionaba como Javier. Eso le da naturalidad y hace que el espectador sienta proximidad.

VM: Aparte había una realidad operativa: que nuestras dos hijas cursaban y tenían amigos del Nacional. Algunos que venían haciendo teatro, otros que militaban y sabían moverse en una asamblea. Convocamos en los sectores de militancia no sólo del Nacional sino de varios colegios. Tampoco queríamos hacer una convocatoria abierta porque iban a venir pibes del mundo de la actuación y nosotros queríamos de la militancia. Varios chicos habían leído y estaban fascinados con la novela y querían contar la historia que nunca se había contado del Nacional, porque se tapó durante tiempo. Cuando Lerman hizo La mirada invisible no se le permitió filmarla allí. En nuestro caso, se trataba de una oportunidad de hacer un trabajo de memoria colectiva más que una película cinematográfica de actuación.

¿La película dialoga con la realidad actual?

VM: Mientras la montábamos íbamos tomando conciencia de su vigencia. Con los primeros despidos masivos que hizo el gobierno de Mauricio Macri en el Estado, estábamos montando la parte en que el preceptor no deja entrar más a una de las profesoras y dice: “Esta mujer no ingresa más al edificio”. Fue horrible, pero una cosa es que eso ocurriese en la dictadura y otra que las mismas palabras hayan sido utilizadas por un hombre de seguridad de un organismo del Estado para no dejar entrar a un trabajador. Con esa misma prepotencia, con esa misma impotencia de la persona que se encuentra sin posibilidad de diálogo. Veníamos de una época donde cada uno podía hacer la crítica que quisiese al gobierno kirchnerista, había un debate político muy rico. Desde 2015, cuando termina el gobierno de Cristina y comienza el del PRO, hay cosas de las que ya no se puede hablar. Por otro lado está la cuestión de vaciamiento y de tristeza en términos laborales. Y de violencia de determinados sectores del Estado, como la policía, que empieza a accionar de manera irracional. En vez de operar para mantener un orden, lo hace con cierta peligrosa licencia que parecía que ya no iba a existir más. Te pueden detener por olvidarte el DNI, por averiguación de antecedentes, generan intimidación. Es el imaginario de la dictadura. Se instala la idea de que alguien tiene derecho a avasallar tu espacio personal, tus libertades individuales. Estamos viviendo etapas jodidas. Hay presos políticos y una utilización de la legalidad para fines políticos. En Sinfonía para Ana hay frases que sí estuvieron puestas por nosotros y que tienen que ver con esa sensación hacia la dictadura y hacia el presente. Como dice Ana al principio del relato, cuando le graba la cinta a la amiga: “Nos quieren hacer creer que esto nunca existió, pero es mentira, fue lo mejor que viví”. Eso es algo que también nos pasó a nosotros. Eran los mejores diez años que habíamos vivido. Un país en el que vos decías “che, tenemos diferencias, sí, pero hay laburo”.

Los hechos de represión en los secundarios se inscriben en la misma línea.

VM: Sí. Y es aberrante que un gobierno persiga a los alumnos que tienen una voluntad de organización. Siempre desde la dictadura hubo cierta idea de “bueno hay gente que va al colegio o a la universidad a hacer otra cosa aparte de estudiar”. Si un pibe en un secundario tiene la intención de participar en un centro de estudiantes, de comunicarse con sus compañeros, de dedicarle parte de su tiempo a una problemática común, eso tendría que ser visto como una virtud que docentes y directivos deberían premiar o fortalecer. Cuando un gobierno baja línea de que hay que castigarlo, marcarlo y encima le da piedra libre a la nefasta policía, es atroz. Y lo más jodido es que los pibes son los más indefensos. Y se alecciona a los demás a partir del miedo y se va formando una sociedad de individuos que no entienden que están dentro de un tejido social complejo, que su bienestar depende del de todos, que mejorar su calidad de vida, su potencial y la concreción de sus sueños y objetivos, va a depender de que se mejoren las condiciones de todos. El gobierno propicia un clima de individualismo, de competencia voraz. No es un problema de Cambiemos, no le podemos atribuir tanta inteligencia, es un tema del capitalismo. Lo único que hace Cambiemos es replicar la lógica de mercado.

¿Cómo enfocan el trabajo después del conflicto en el INCAA?

VM: Estamos todos afectados, sensibilizados y tomando una parte activa. Por primera vez los técnicos, no sólo del SICA, que es el sindicato tradicional, sino de agrupaciones de profesionales que surgieron ahora, están siendo parte motora. Eso nunca había pasado. Siempre éramos los documentalistas que ya estamos catalogados como los más “revoltosos”, o la gente con más trayectoria como Luis Puenzo o Pino Solanas. Pero cuando están involucrados todos los sectores, la cosa está mal. Está todo un poco frenado pero también todo el mundo en estado de alerta y accionando. La situación es crítica y está a punto de estallar. Lo bueno es que a partir de esto la gente toma conciencia y se involucra. A partir de estas crisis extremas surgen cosas que después son grandes logros. Hoy vemos cómo creció un 50 por ciento la producción documental. De cine, antes, con suerte, eran 16 películas anuales y ahora son 50. Eso hace que más gente filme y surjan cineastas nuevos. Las luchas te comen la cabeza pero por otro lado te fortalecen. Nadie quiere vivir en la crisis pero, cuando está, hay que llevarla hasta el final y solucionarlas, no poner parches. Si bien es desalentador, estamos todos juntos y eso da algo de tranquilidad.

Presentaron Sinfonía para Ana en el Festival de Cine de Derechos Humanos, ¿qué sintieron?

VM: Siempre ese un espacio donde pasamos nuestras películas. Fue el primer lugar donde se pasó Raymundo, es el primer público al que están destinadas nuestras películas, a los que sienten la necesidad de que exista un cine así. Fue una emoción para ellos y para nosotros. La podíamos presentar en Mar Del Plata o en el Bafici, pero no son festivales que respondan a nuestra búsqueda. El Festival de Derechos Humanos tiene una historia muy grande. Cuando casi no se hacían festivales acá, abrió una línea que después siguieron otros.

¿Quién la distribuye?

VM: Distribution Company, la dirige Bernardo Surni, uno de los distribuidores históricos de Argentina (La Historia Oficial, El secreto de tus ojos, Infancia clandestina). Cuando se la mostramos le encantó y dijo que le va a poner todas las ganas. Obviamente tiene un límite para conseguir sala. Estamos a merced de los exhibidores que son los dueños de las cadenas y los que aprueban los horarios. Todos pedimos un horario normal, racional, para meter determinada cantidad de espectadores y que no levanten la película en la primera semana. La pelea es esa y, un poco por eso, esperamos hasta octubre para estrenarla, ya que la pantalla de cine argentino se divide por cuatrimestres y el último, que arranca en octubre, es el que está más libre. Porque este año se van a estrenar muchas películas argentinas que se hicieron en 2015, 2014, 2013, de tipo más independiente, incluidas la última de Lerman y la de Lucrecia Martel. Va a ser triste el año próximo y el siguiente, porque no se está filmando, las películas van a ser muy pocas comparadas con todas las que se están estrenando ahora.

Actualizada 11/07/2017

Jun 28, 2017 | DDHH

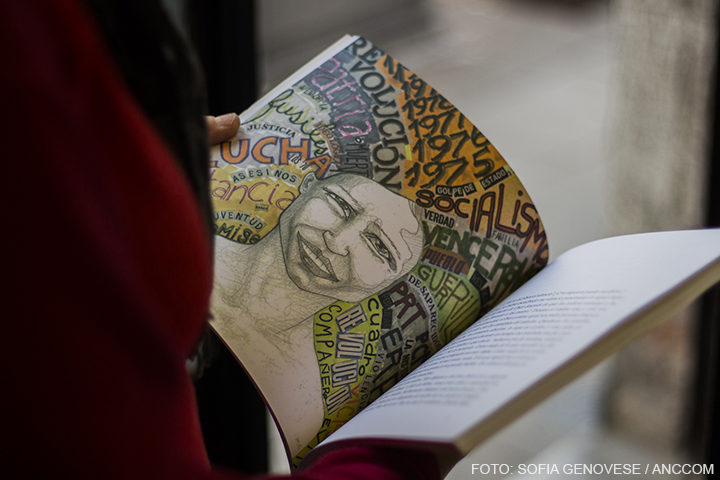

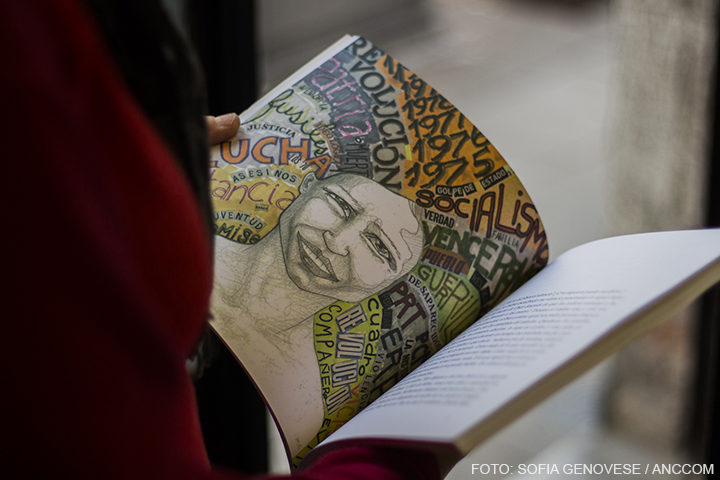

Huellas. Voces y trazos de nuestra memoria es el nuevo libro de la cooperativa gráfica y editorial El Zócalo que reúne los relatos de cinco hijos de desaparecidos, sus recuerdos de la infancia y reflexiones sobre cómo fue crecer junto a la ausencia y el silencio. Manuel Azurmendi asumió la edición del libro y Eugenia, su hermana, aportó su historia. Ambos fueron protagonistas de estas familias diezmadas, al igual que María Giuffra, que en este caso participa como ilustradora de la obra y es quien dio marcha al proyecto.

Manuel y Eugenia Azurmendi, en diálogo con ANCCOM, compartieron sus vivencias. Ella nació el 25 de septiembre de 1975 en la ciudad de La Plata. Él, en Buenos Aires el 14 de marzo de 1977, cuando sus padres debieron trasladarse a esta ciudad producto de la persecución política que sufrían. Pero no fue suficiente para evitar que el hostigamiento se convirtiera en desaparición.

Para Eugenia el hecho de escribir y poder contar su propia historia fue un proceso que le generó emoción. “Me encantó escribirla. Creo que era una necesidad personal. Sentí una responsabilidad muy grande porque al ser hermanos tenía que contarla no sólo desde mi lugar, sino también del de él. Lo más difícil quizás fue lograr encontrar el punto desde el cual comenzar a relatar. Decidí partir desde el silencio que me significó tanto durante muchos años y que a su vez, es la contracara de escribir, de contar”, comentó. Esa ausencia generó la necesidad de que crearse imágenes, que esperara la vuelta, el regreso de un viaje. Confiesa que el no encontrar una palabra que le dé entidad a la muerte, al asesinato de sus padres, fue uno de los puntos que más le costó desandar. En medio de tantos recuerdos, apareció en su mente una imagen de su tía explicándoles, con el libro Nunca Más en sus manos, que sus papás eran desaparecidos y que no eran los únicos. En aquel momento Manuel, que era dos años más chico que ella, se animó a preguntar: “¿Cómo los mataron?”, y a Eugenia se le paró el pecho: “Lo primero que pensé fue ´guauuu, ¿cómo hizo para preguntar eso?´, porque sin dudas no es sencillo que un nene haga esa pregunta”, relató. Hace 40 años se aferró al amor, al amor de sus abuelas, de su hermano, y a esa frase que una tía una vez le dijo de sus papás: “Ellos no se iban a ir”.

Huellas. Voces y trazos de nuestra memoria es el nuevo libro de la cooperativa gráfica y editorial El Zócalo que reúne los relatos de cinco hijos de desaparecidos. La ilustración es de María Giuffra.

La memoria pincha hasta sangrar (León Gieco)

Para las y los escritores de este libro, y para la cooperativa que lo editó, la memoria es una herramienta de lucha, que hoy se encuentra en una fuerte disputa entre quienes la entienden necesaria para escribir la historia y quienes pretenden borrarla, disfrazarla y anularla. El eje que transita los distintos relatos que se presentaron en esta publicación ha sido motorizado desde esa memoria activa, y empujó a la escritura a estos hijos a través de sus infancias. “La lucha por quiénes cuentan y escriben la historia, siempre ha sido igual. Nosotros lo que queremos es, a raíz de nuestros relatos que surgen desde un plano individual, poder demostrar que esta historia es de todos. Creemos incluso que el lugar desde el cual lo hacemos, contando una historia que la hicimos de a partes, con el relato de otros, con lo que uno pudo y tuvo a mano para entenderla, te permite transmitir ciertas sensaciones que desde otros lugares se hace más complicado. De hecho sentimos que logramos tocar una fibra sensible que da cuenta efectivamente que ésta historia nos pertenece a todos”, afirmó Eugenia Azurmendi. La memoria para este equipo de trabajo no solo se construye colectivamente, sino que también es dinámica: “Cuando comenzamos en H.I.J.O.S. íbamos a escuelas a contar nuestras historias, pero hoy la contás y lo haces de otra manera, decís otras cosas. Por esa razón tiene sentido contar la historia y tendrá sentido hacerlo dentro de 20 años más”, pronunció. Por otra parte, para Manuel “la memoria tiene que ver con escribir el futuro de la sociedad, porque lo que no quieren es que los trabajadores tengamos historia”, sentenció.

Desde la cooperativa, hace algunos años atrás habían decidido constituirse como editorial y por esa razón se capacitaron y se formaron en diagramación y gestión de la producción editorial. Tras dos publicaciones previas, en abril de 2016 decidieron afrontar el desafío de publicar las historias de hijos de desaparecidos. De esta manera se contactaron con cinco amigos -a quienes conocieron en su mayoría por haber integrado H.I.J.O.S.-, que tuviesen ganas de dar su testimonio. No se trataba de contar historias conocidas, querían relatar esas otras historias que no siempre llegan a los oídos, a los ojos, a las sensaciones de la mayoría. El proceso de producción implicó un año de trabajo, desde la escritura personal de cada historia, las correcciones editoriales, las ilustraciones, hasta la diagramación. El 23 de marzo de este año salió a la calle con una tirada de dos mil ejemplares.

“Cuando comenzamos en H.I.J.O.S. íbamos a escuelas a contar nuestras historias, pero hoy la contás y lo haces de otra manera, decís otras cosas. Por esa razón tiene sentido contar la historia y tendrá sentido hacerlo dentro de 20 años más”.

“El año pasado fue un año muy difícil en cuanto a políticas de derechos humanos. Volvió a los medios la Teoría de los Dos Demonios y se empezó a querer cambiar la historia. Por lo que uno de los objetivos que nos propusimos con este libro es ser un espacio más en donde contar la verdad, esa verdad histórica de nuestro pueblo. Dar espacio para que se conozcan las historias de los hijos de desaparecidos es nuestro principal objetivo”, aseguró Manuel y agregó: “Creemos que estamos en un momento malo como sociedad, hay un retroceso muy grande en relación al financiamiento, todos los espacios por la memoria que hay están en constante reclamo, exigiendo que se continúen financiando porque durante el gobierno anterior se crearon empleos y ahora peligran. Pero a la vez, creemos que hubo un fuerte rechazo social al fallo de la Corte Suprema de Justicia al pretender aplicar el 2×1 a genocidas. Esto expresó la condena social, que siempre fue el objetivo que se buscó desde los organismos de derechos humanos, es decir, que la sociedad repudie y condene a todos los implicados”. Y Eugenia agregó: “Esto es el resultado de 40 años de una lucha que no se abandonó en ningún momento, eso es algo que deja huellas en la sociedad. Creo que significó que la sociedad no está dispuesta a volver un paso atrás en esto. Porque focos de conflicto se abrieron por todos lados, sin embargo con esto, la reacción social fue ‘con esto no´. Lo cual es producto del trabajo de Madres y Abuelas fundamentalmente, que desde hace 40 años vienen luchando y se han ganado un lugar en la historia que es indiscutible”. Eugenia, es docente de escuela primaria y hoy se aferra a las nuevas generaciones, a la juventud, que crea, que lucha, y que construye día a día una memoria colectiva y común por la memoria de los y las 30.000.

***

Huellas. Voces y trazos de nuestra memoria se presentará en el Auditorio David Viñas el próximo miércoles 5 de julio a las 18:30 hs en el Museo del Libro y de la Lengua, Av. Las Heras 2555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De la presentación participarán todos los y las integrantes de este proyecto y coordinará la actividad la periodista Nora Veiras.

Actualizada 27/06/2017