Nov 11, 2021 | Culturas, Destacado 5

El 12 de noviembre se presenta por primera vez en la ciudad de Córdoba «La ilusión del rubio», una obra escrita por Santiago San Paulo sobre Facundo Rivera Alegre, desaparecido desde el 19 de febrero del 2012, víctima de violencia institucional.

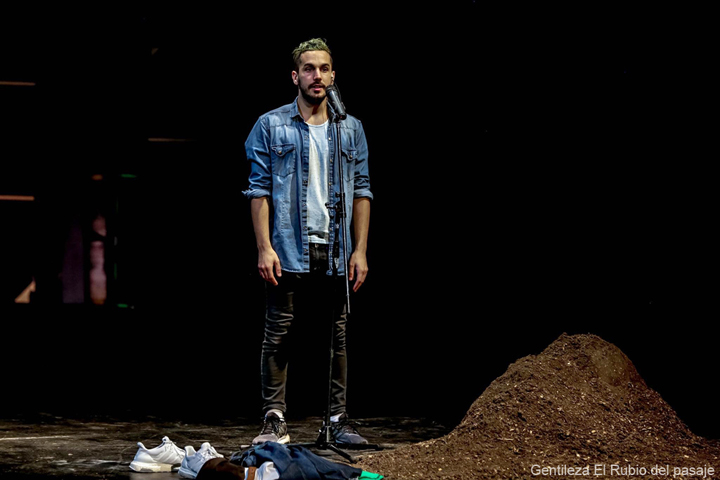

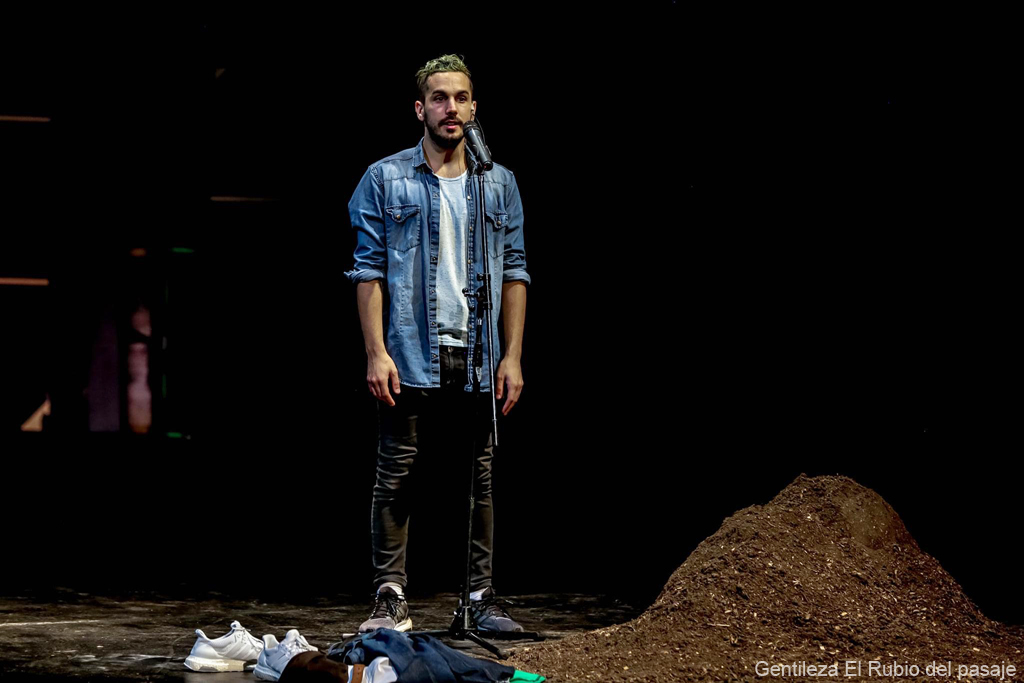

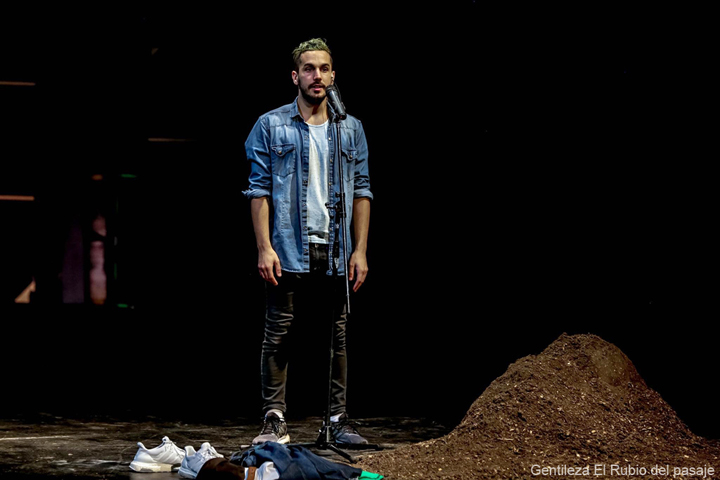

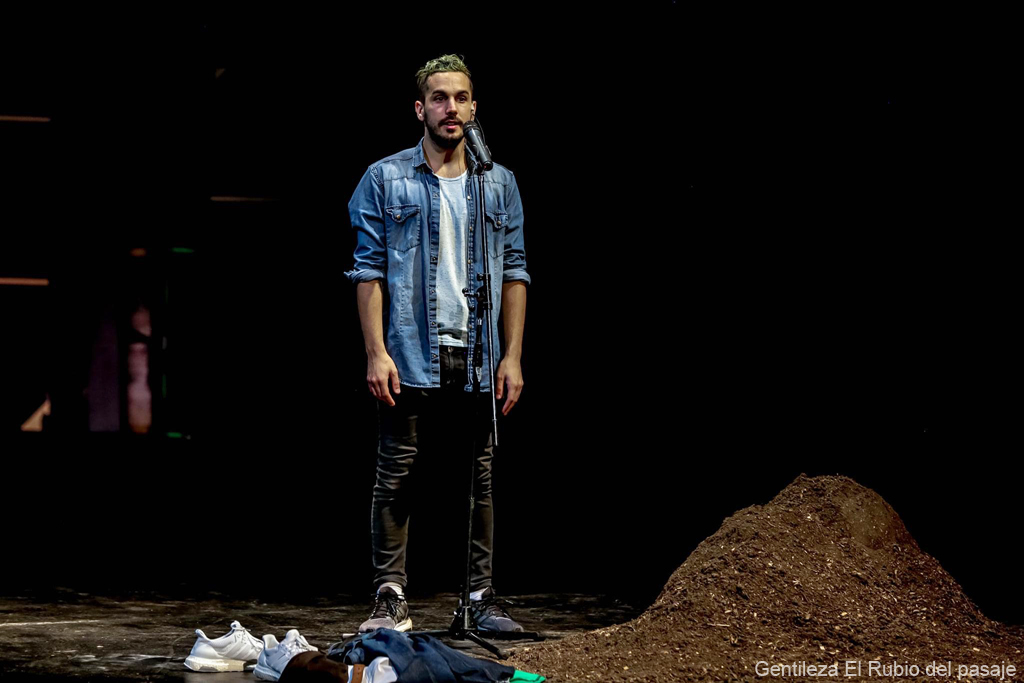

El escenario está vacío, solo hay unas sillas en hilera y un micrófono. De repente. alguien se pone al frente y habla. Ese alguien es Martín Slipak quien interpreta a Facundo Rivera Alegre, el protagonista de la obra dirigida por Gastón Marioni que se presentará en la Sala de las Américas, dentro del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el viernes 12 de noviembre, a las 21 horas.

La realización del unipersonal surgió del ciclo Nuestro Teatro del Teatro Nacional Cervantes, en el que el escritor y actor Santiago San Paulo presentó La ilusión del rubio. La obra finalmente fue seleccionada para ser filmada y presentada de manera virtual. Para el director aquel estreno fue extraño por la novedad del formato, pero la experiencia resultó más que satisfactoria: “En la dimensión artística a la gente le ha gustado mucho como obra de teatro y en la dimensión social ha cumplido una necesaria función de visibilizar y ponerle palabras a la ausencia de Facundo y la de muchos otros desaparecidos en democracia como él”.

Viviana Alegre, la madre de Facundo, víctima de violencia institucional desde el 12 de noviembre de 2012, confiesa lo difícil que ha sido atravesar la desaparición de su hijo: “Hubo un momento que colapsé psicológicamente. Era sentarme en la puerta a esperar que venga, pararme en la esquina para ver si aparecía por algún lado, sentir que escuchaba su voz”. Viviana es también hermana de Marco Alegre, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, y luego de la desaparición de su hijo enfermó de un cáncer que afortunadamente pudo superar. Recordó el momento en que la obra de San Paulo fue seleccionada para ser presentada: “Tuve una mezcla de ternura y de dolor, esta obra no existiría si Facu estuviera acá”. Desde aquella lluviosa madrugada de febrero, Viviana espera el regreso de su hijo, que la noche anterior había salido a un baile de cuarteto del cantante Damián Córdoba.

Viviana es también hermana de Marco Alegre, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, y luego de la desaparición de su hijo, en democracia, enfermó de un cáncer que ya superó.

“Desde antes de lo que pasó con Facundo ella ya era una referente de las luchas sociales de Córdoba”, dice San Paulo sobre Viviana. Su búsqueda se suma a tantas otras de la larga lista de desaparecidos en democracia que tiene nuestro país. Sobre lo que le toca vivir, Viviana remarcó: “El poder político de la provincia miró para otro lado, les pedimos audiencias, pero (el exgobernador de Córdoba, José Manuel) De la Sota nunca nos recibió y (el actual gobernador Juan) Schiaretti tampoco”. Para ella la responsabilidad del Estado es ineludible: “Al comienzo no le dieron mucha bolilla a la causa, desde el Gobierno nacional ofrecieron todo para buscar a Facundo, pero el fiscal Alejandro Moyano se opuso”.

La causa tuvo su fin para la justicia cordobesa cuando en el 2015 condenaron a los presuntos asesinos. Sin embargo, el proceso judicial se llevó a cabo con un manto de sospechas por parte de los familiares, testigos falsos, un fiscal que no investigaba y la coincidencia del cierre del caso con la cercanía de las elecciones a gobernador. “Nosotros absolvimos a los que ellos culparon. Sabemos que son el último eslabón de una larga cadena de impunidad: quienes los imputaron y los condenaron fueron el poder político, la Justicia y la Policía de Córdoba”, señala Viviana.

En el séptimo aniversario de la ausencia de Facundo Alegre se realizó una peña para recordarlo y fue allí cuando Santiago San Paulo, uno de los participantes, pensó en qué podía hacer de diferente para interpelar a los asistentes. Como respuesta le surgió la idea de representar a Facundo arriba del escenario: “Ahí corroboré el poder que tiene el teatro de hacer aparecer a un desaparecido”. Luego de esa experiencia, y con el advenimiento de la pandemia de covid-19, el joven escritor decidió hacer una obra de esa idea y presentarla para el concurso del Cervantes. Desde el teatro le ofrecieron la dirección a Gastón Marioni, quien tras una primera lectura quedó encantado con el material y aceptó la propuesta. “Desde que empezamos a trabajar, Viviana se ha convertido en otra protagonista del proyecto, nos ayudó mucho las veces que hablamos por videollamada y cuando fuimos a verla a Córdoba”.

Para Viviana se trataba de algo inesperado, pero colaboró en todo cuanto pudo y sobre todo con Martín Slipak, quien iba a actuar de su hijo. Le contó cómo era, le facilitó grabaciones y hasta le mostró las canciones que él había escrito. Luego de haber visto la obra ella le confesó: “Nos lo hiciste aparecer”. La presentación en Córdoba, por primera vez, cobra entonces un sentido especial para la familia de Facundo.

“El título tiene una clave, hay un poco de la prestidigitación, de la magia, que es algo que hace el teatro, poner presencias a las ausencias”, señala Marioni. El juego de estos términos oponibles ha tenido en la historia argentina reciente un enorme peso. En una recordada conferencia, el por entonces presidente de facto, Jorge Rafael Videla, definió al desaparecido: “No tiene entidad, no está ni muerto ni vivo”. Esta conceptualización fue retomada por San Paulo: “Traté de deconstruir ese binarismo y superar esa definición, si él trataba a los desaparecidos como si fueran fantasmas entonces ahora esos fantasmas les van a hablar”.

Es por eso que esta obra reabre el debate sobre lo que implica que sigan habiendo desaparecidos en democracia. “Seguimos percibiendo las desapariciones como casos aislados y no nos damos cuenta de que no puede desaparecer una persona si no hay connivencia del Estado”, observa San Paulo. “Lo que pasó con Facundo no es de una provincia específica, pasa en todo el país”, señala Viviana y concluye: “La lucha es larguísima y no sé si encontraremos a Facu porque tenemos muchas trabas, pero a pesar de eso yo sigo creyendo en que va a aparecer y para eso hay que seguir buscando”.

La ilusión del rubio: 12 de noviembre a las 21 hs. Sala de las Américas, Pabellón Argentina, UNC.

Oct 27, 2021 | Culturas, Destacado 2

Este martes, el Proyecto de Promoción de la Alimentación Saludable se convirtió en ley, garantizando el derecho a la información, a la alimentación adecuada y a la salud. Casi un año después de obtener media sanción en el Senado, obtuvo 200 votos a favor en Diputados.

“Finalmente nuestra salud tiene otra oportunidad, una oportunidad que nos da comienzo a por fin empezar a mejorar la alimentación de todas y todos los argentinos. Este es un puntapié inicial sin precedentes. Esta ley no es un Boca vs River, no tiene banderas partidarias. Tiene una política pública pensada para proteger las infancias, y hasta los sectores más vulnerables. El Estado tiene que priorizar los alimentos sin sellos”, compartía en la movilización frente al Congreso Florencia Guma, licenciada en Nutrición y cofundadora de Sanar (Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales).

«Esta ley no es un Boca vs River, no tiene banderas partidarias», compartía en la movilización frente al Congreso Florencia Guma, licenciada en Nutrición y cofundadora de Sanar.

Luego de horas de un debate totalmente presencial y con la intervención de más de 70 diputados, la iniciativa contó con 200 votos a favor, 22 negativos y 16 abstenciones, minutos antes de la media noche. “El Estado argentino no va a mirar para otro lado”, aseguró la presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau del Frente de Todos. “El octógono negro de advertencia es la forma más eficaz de comunicar la presencia o ausencia en nutrientes críticos en los alimentos. Hoy estamos rodeados de productos ultraprocesados con exceso en grasas, sal y azúcares. Las etiquetas son engañosas y a veces ilegibles; los consumidores tienen el derecho a saber qué es lo que está consumiendo e ingiriendo”, agregó.

La ley busca advertir a los consumidores sobre excesos de nutrientes críticos, grasas, sodio y azúcares, en productos alimenticios para combatir enfermedades crónicas no transmisibles, como obesidad, hipertensión y riesgos cardíacos. Para esto, en base al perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, se implementará un sistema de advertencia de sellos con forma de octógonos negros con la leyenda “Exceso en…”. Indicando que un alimento ultraprocesado (formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos) contiene un exceso de estos nutrientes críticos. Además de la inclusión de una etiqueta con la leyenda: “Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as” o “contiene cafeína, evitar en niños/as” a los productos que correspondan.

Pero también, la iniciativa se considera innovadora por su regulación en la alimentación de los niños y niñas. Estipula que cualquiera de los productos a los que les corresponda llevar algún tipo de sello octogonal se le prohíbe cualquier tipo de publicidad. Tampoco podrán utilizar claims, personajes animados, premios o regalos para atraer al consumidor. Por otra parte, estos productos no podrán ser ofrecidos ni comercializados en entornos y comedores escolares.

La ley busca advertir a los consumidores sobre excesos de nutrientes críticos, grasas, sodio y azúcares, en productos alimenticios para combatir enfermedades crónicas no transmisibles.

Luego de su aprobación en el Senado, el proyecto estuvo nueve meses esperando ser discutido en Diputados. Hasta que en julio fue tratado en el plenario de comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, Industria y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Industria de la Cámara Baja, donde obtuvo un dictamen favorable con 91 firmas, sin modificaciones. Sin embargo, el pasado 6 de octubre cuando se planeaba debatir el proyecto por parte del oficialismo, no alcanzó el quórum ante la ausencia de la oposición.

En la sesión de este martes, la diputada correntina Ingrid Jetter del PRO afirmó que está a favor de la información en los productos que consumimos, pero agregó que esta ley es imperfecta, inútil e insuficiente. “El octógono informa sobre el exceso de determinado nutriente crítico, pero no en cuánto. Además, los productos con octógonos negros no pueden brindar información adicional sobre cualidades que puede tener ese producto”. Propuso eliminar el IVA de aquellos productos que no tengan un octógono negro.

También, la diputada Beatriz Ávila del Frente de la Justicia Social por Tucumán explicó: «No veo por qué el ataque a la industria azucarera: primero, hace años, con el tema de que era subsidiada, y ahora con este etiquetado negro que remite a la idea de muerte, pretendiendo decir que el consumo del azúcar es equivalente al de la nicotina o al de las grasas saturadas. Lo que me parece es insostenible».

Por su parte, Pablo Yedlin representando a Tucumán, el diputado y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud del Frente de Todos, desarrolló que “el azúcar es una de las causas indudablemente incluidas en el tema del sobrepeso y la obesidad. Pero el azúcar es un producto natural, no es un veneno. Muchos edulcorantes tendrán que explicar mucho más cuán saludables son. De todas maneras, quiero decir que acompañamos en líneas generales el proyecto. Tenemos algunas observaciones que tienen que ver con la idea de creer que, porque el etiquetado frontal es bueno, es útil. O porque los octógonos negros son buenos y han demostrado en otros países que han disminuido el consumo de elementos procesados y ultraprocesados, van a ser suficiente para mejorar el sobrepeso y la obesidad. No alcanza con esto para dar la batalla al sobrepeso y la obesidad”.

“Quiero agradecer a todas las organizaciones de la sociedad civil, que a lo largo de estos meses ayudaron a respaldar con evidencia, información, acciones, que fueron enriqueciendo la información tratando de derribar mitos”, señaló Brenda Austin del Bloque UCR. Las organizaciones que impulsaron desde el comienzo el proyecto se movilizaron a partir del mediodía al Congreso. Desde música en vivo, talleres y charlas integraron la jornada que terminó con la aprobación de la ley.

Ignacio Drake, de Consumidores Argentinos, afirma: “Es fundamental que se garanticen los derechos de los consumidores, el derecho a estar informados y a tener elementos para poder elegir los alimentos que llevamos a nuestros hogares. Sostenemos que es fundamental tanto la alimentación saludable como acceder a una alimentación saludable. Sostenemos que, o regula el estado o regula el mercado. Este tipo de políticas pone en la agenda la alimentación saludable y el rol que tiene que cumplir el Estado para garantizar el acceso para la alimentación de todos y todas”.

Aunque a estas organizaciones, integradas por Sanar, Fundeps, Consciente Colectivo y Consumidores Argentinos, les preocupa la puesta en práctica de manera correcta las regulaciones, numerosas organizaciones internacionales apoyan la ley. Así lo ha demostrado Unicef en su Jornada sobre Legislación sobre etiquetado frontal de advertencias en Argentina. Al igual que nueve de cada diez argentinos según la encuesta realizada por la Fundación InterAmericana del Corazón Argentina

A estas organizaciones, integradas por Sanar, Fundeps, Consciente Colectivo y Consumidores Argentinos, les preocupa la puesta en práctica de manera correcta las regulaciones.

Ago 17, 2021 | Entrevistas

La autora de Tuya (2005), La viuda de los jueves (2005), Elena sabe (2006), Betibú (2011), entre otras novelas, se convirtió en la primera escritora argentina en obtener el premio más importante de la Semana Negra de Gijón con su obra con Catedrales (2020). El libro relata la historia de un crimen no resuelto cometido hace más de tres décadas. Ana, una adolescente de 17 años, es hallada en un terreno baldío descuartizada y quemada. La narración parte de desde el punto de vista de cada personaje, en donde se mezcla el fanatismo religioso, el ateísmo, la memoria y la verdad. “No creo en Dios desde hace treinta años. Para ser precisa, debería decir que hace treinta años me atreví a confesarlo. Tal vez no creía desde hace tiempo antes. No se abandona la fe de un día para el otro”, así comienza la novela de Piñeiro.

¿Cómo fue la recepción del premio?

No lo esperaba porque pienso que los premios los van a ganar otros y después, a veces, tengo la suerte de ganarlos. De todos modos, cuando yo fantaseaba, más allá de la postulación de Catedrales, qué premio me gustaría ganar, uno de los que enseguida pensaba era este: el premio de Gijón, que se da a la escritura de novela negra y hay pocas mujeres premiadas. Ganar este premio pone a las mujeres de novela negra en un buen lugar. Estar ahí y escuchar que Catedrales era el libro elegido me puso muy contenta y sobrepasó las expectativas.

Hay muchas escritoras que han sido premiadas en los últimos años…

Se dan varias cuestiones: Por un lado, hay muchas mujeres escribiendo textos muy significativos e interesantes, literariamente valiosos. Por otro lado, en otras épocas, también había muchas mujeres escribiendo en esa calidad y no se las leía ni se las escuchaba. Particularmente, en este premio de Gijón hace seis años sucedió una revuelta, porque en las cinco categorías que había, los finalistas eran varones. Hubo que hacer una revisión, y cuando te ponés a analizar el método de selección, sucede que les preguntaban qué habían leído a personas que ya habían participado en el festival y eran todos varones, y de ahí salían los finalistas. La mayoría de ellos habían leído solo varones, entonces era imposible que una mujer quedara seleccionada. Se empezó a buscar la forma en que se leyera a mujeres, no solo en este festival sino también en otros. Está bien si la mejor novela es de un varón, pero el tema es que lleguen a ese lugar de evaluación tanto mujeres como hombres. Había frenos para que las mujeres no lleguen.

¿Cuál fue la decisión de hacer un policial negro que se va construyendo a partir de distintas voces, como un rompecabezas?

Una primera decisión fue que Ana, la protagonista que está muerta, no tenga voz. No hay una versión de ella porque está muerta. Entonces, entre todos los demás, hay que armar esa verdad. Sería demasiado fácil como escritora que Ana cuente lo que vivió, pero yo quería dejar en claro que las mujeres que mueren en un aborto clandestino o por violencia de género, no tienen más voz. Es un paso importante para hablar de la problemática y querer solucionar el tema. Después hay una decisión narrativa, distintas personas mirando desde un punto de vista, pero también era darle la oportunidad a cada uno de esos personajes a pensar en una responsabilidad frente al crimen. En ese acto de decir, que el personaje pueda reflexionar, hay mayores y menores responsabilidades, por supuesto más allá de quien ejecuta el acto del crimen.

«En el premio de Gijón hace seis años sucedió una revuelta, porque en las cinco categorías que había, los finalistas eran varones», recuerda Piñeiro.

Catedral profundiza en las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres: el aborto clandestino, la violencia de género, la presión desde la iglesia. ¿Cuánto de la militante feminista está presente en la escritura?

Estos temas están presentes en varias de mis novelas. Desde Tuya, mi primera novela publicada, escribo sobre la situación del aborto clandestino, sin apoyo del sistema de salud. Lo que sucedió es que, en 2018, cuando se abrió el debate por la ley, gente que no conocía lo que yo pensaba de modo personal, se enteró que además de escribir sobre eso, yo tenía una posición de activismo frente al feminismo. El activismo no pesó en el libro, pero sí la mirada de las instituciones religiosas. En la campaña pudimos dialogar con diputados y senadores que nos respondían que estaban de acuerdo que haya una ley, pero no podían votarla porque el obispo los retaba, o en misa iban a hablar mal de ellos, o perjudicaba su carrera política. Entonces empezamos a notar que más allá de las creencias religiosas, hay una institución religiosa que queda involucrada en un cambio de figuritas, en donde se piensa a las mujeres como moneda de cambio, y eso no debería pasar de ninguna manera. Pero no lo pienso desde el activismo, en decir “voy a hacer una novela para que me sirva para el feminismo”. Evidentemente soy una sola persona, cuando escribo, cuando estoy con mi familia, militando, entonces se mezclan las cosas al momento de escritura.

En la novela está muy presente el fanatismo religioso…

Me interesaba mucho escribir sobre esto porque en algunas sociedades donde hay una religión, como es en la Argentina que está la católica como preponderante, vemos al fanatismo religioso como personas de una religión lejana, que no conocemos, que viven en otro país y tienen otra lengua. A veces no vemos que está en el vecino, compañero de trabajo y hasta en nuestra propia familia. Justamente en el debate de la Lley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, hemos visto grupos de católicos que entraban a hospitales donde una niña violada iba a acceder a un aborto autorizado por la ley, y sin embargo se metían allí para impedir que suceda, eso es fanatismo religioso.

Por otro lado, en Catedrales hay personajes ateos…

En el libro cito a Richard Dawkins, quien trabaja mucho sobre el ateísmo y dice que esa va a ser la próxima salida del closet: que la gente se atreva a decir que es atea. Cada vez que decís que sos ateo, recibís una agresión. Hace poco, en un reportaje, donde hablábamos del ateísmo, el periodista me decía que él no puede decir que es ateo, porque eso sería soberbia. De hecho, me estaba diciendo que yo soy soberbia por decir que soy atea. Me pareció impactante y soberbio lo que él estaba diciendo. Lo siento, pero yo no creo en Dios, me sería mucho más fácil y quizás más sencilla la vida si creyera en Dios, pero no creo.

¿Cómo trabajaste el tema para la novela?

En uno de los libros que leí, hay una referencia a una encuesta que se hizo en Estados Unidos, en la cual se preguntaba a la gente si el próximo presidente sería de distintas religiones lo votarían, ya sea judío, musulmán, católico, o lo que sea, y cerca de un 90% respondió que sí. En cambio, cuando se le preguntó si votarían a un ateo, sólo el 50% respondió que sí. En la sociedad hay cierta desconfianza sobre una persona que se dice atea, entonces no podés decir que sos ateo porque sabés que los demás van a pensar que sos una mala persona. De ninguna manera la novela trata de juzgar lo que cada uno crea, sino que la cuestión es cómo uno ejerce eso y cómo puede afectar a los demás, o cómo las instituciones religiosas influyen en las personas tanto que pertenecen o no a ese credo. Cuando la Iglesia católica se mete a opinar sobre la salud pública argentina, está opinando no sólo de la salud de las católicas, sino de todas las mujeres que a lo mejor deciden que no quieren tener un hijo. Cada uno tiene derecho de creer en lo que quiera.

La historia de la novela es individual, pero también en algún punto se vuelve social y política.

El libro tuvo mucha repercusión y recorrido, tuve muchos mensajes no sólo por el aborto clandestino, sino de pertenecer a familias tan rígidas desde la religión, jóvenes que me escribían diciendo que se reconocían en algún personaje. Entonces me parece que uno trata de contar lo individual pero que tenga cierta universalidad, además que no sólo se pueda leer en Argentina, sino que en otros países pasa lo mismo. En España, por ejemplo, tienen Ley de Aborto hace mucho tiempo, pero tienen un avance en los partidos de derecha que están muy activos en revisar si no hay que cambiar y volver atrás en cuestiones que parecen derechos adquiridos. Polonia fue uno de los que primero compró la traducción de Catedrales, y es un país donde había Ley de Aborto y el año pasado el Presidente modificó una de las causales, y las mujeres salieron a la calle en una marcha que no se había visto allí. Cada una le va entrando desde distintos puntos a una novela que es muy individual pero que es universal.

“La verdad que se nos niega duele hasta el último día”, dice el personaje del padre de la víctima, quien no se cansa de buscar la verdad.

Cuando escribía la novela pensaba en muchos padres, como es el caso de Alberto Lebbos, papá de Paulina Lebbos, una chica que mataron hace muchos años y nunca se reconoció ese crimen, muchos pensamos que estuvo relacionado con el poder en Tucumán, sin embargo, no se conoce la verdad. Alberto Lebbos no baja los brazos y va a programas de radios, de televisión, para que el caso no se caiga, y la justicia pueda darle una respuesta. En la novela hay una mirada sobre esa búsqueda, de tantos padres que se preguntan qué pasó con sus hijos e hijas. También, el personaje del papá de la víctima, articula este tema con el de la compasión por los que no pueden llegar a la verdad porque no están preparados, a veces llegamos al borde de la verdad, pero es tan dolorosa y tremenda, que no nos animamos a saberla.

Ago 13, 2020 | Entrevistas

Márgara Averbach. Retrato por videollamada.

Márgara Averbach, doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, dice que hay dos tipos de escritores: “Unos que escriben más sobre libros, tipo Borges. Y otros que escriben a partir de, por ejemplo, algo que leen en los diarios o escuchan en la radio”. Ella, advierte, forma parte del segundo grupo. En su casa la radio AM está encendida todo el día, pero hay períodos donde nada le llama la atención. Sin embargo, cuando en el 2014 escuchó la noticia de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en México, decidió que tenía que hacer algo. Lo anotó en un cuaderno: había allí una historia por escribir.

En mayo de este año la editorial Letras del Sur publicó su novela Los dos ombúes. La autora hace resonar en estas páginas su recuerdo de los ombúes en la provincia de Santa Fe, las experiencias en su escuela secundaria, la masacre de Ayotzinapa y el miedo vivido durante última dictadura cívico-militar argentina. La historia, que trata sobre un grupo de jóvenes que desaparece tras reunirse para reclamar por calefacción en las aulas, fue escrita por Averbach durante unas vacaciones de verano de su trabajo como docente. Y de corrido, como más disfruta.

En Los dos ombúes mencionas una crisis, ¿de qué se trata?

Ahí hablo de uno de mis grandes temas literarios, que es la cuestión ecológica. Lo que estamos haciendo ahora es suicidarnos. Yo hablo mucho de eso en libros tipo fantasy, ahí se me es más fácil hablar de crisis ecológica, que se están cayendo los ciclos, no hay más invierno, no hay más verano. Matamos a la plantas, no hay más abejas. Esto no es el centro de la historia pero lo que sucede es que hay una crisis energética y tuvimos que volver hacia atrás. Solo algunos pueden usar autos, el resto tiene que moverse en carreta. Es una distopía.

¿Por qué elegiste que la novela fuera distópica?

Esta historia necesitaba un lugar. Tenía que ser Argentina y si era por La Pampa, mejor. No quería que esto pasara durante la dictadura, volver atrás en el tiempo. Entonces tenía que inventarme otro tiempo hacia adelante, donde no haya democracia y volvamos a un tiempo de locura. Y al mismo tiempo la idea de que va a haber que adaptar tecnológicamente la vida porque hicimos algo mal: por ejemplo, no podemos tener la misma medicina. Esto se me viene de lo que yo estudio, que son los autores amerindios, donde un tópico es la medicina. Yo no quería que los rebeldes o perseguidos fueran un grupo guerrillero tipo el Che, porque se me iba a desviar lo principal que es la desaparición. No quería meterme en eso, quería que protestaran por calefacción en la escuela, por el hecho de que la medicina se abra a medicinas alternativas. Todo es político para mí, pero quería que fueran protestas menos político partidarias.

¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Creás un boceto, un plan?

El tipo de trabajo que hago como académica no me gusta para escribir. Yo no investigo para escribir, eso no me gusta. Salvo que mi personaje tenga que caminar un día entero. ¡Qué sé yo cuántos kilómetros se pueden hacer en un día! Entonces tengo que investigar. Hay escritores que se sientan y hacen un boceto. Eso a mí no me sale. Yo me tengo que poner a escribir: a escribir en cuaderno. La primera versión es a mano, hay algo en el ritmo… El cuaderno me permite ir a hacer una cola y seguir escribiendo si tengo ganas. Escribo en cualquier lado, en un café, en el tren o en el subte si me sentaba. Necesito ese primer borrador al que generalmente le falta mucho todavía, porque capaz empezó para un lado y después cambió. En algún lado, la magia me pasa por ahí. Escribiendo se me va armando el personaje, la historia. ¿La primera versión es mi boceto? Probablemente, pero me lleva un tiempo largo.

¿Cuáles son los llamados que el lector puede encontrar a la dictadura militar argentina?

Esto tiene que ver con mis experiencias. A mí no me pasó nada, pero alrededor sí. Cuando estudiaba en Filo ha pasado que entraran a un café y se llevaran a alguien. Eso pasaba, había mucho miedo: en el ´75, en el año de la Triple A, y después empeoró. En la Facultad viví la dictadura, toda la carrera. Cuando yo me recibí todavía estábamos en eso. De lo que pasó, tengo para tirar para arriba. A mí no me llevaron, ni a nadie de mi familia, pero son cosas jorobadas, que te marcan muchísimo. En mi escuela hubo unos 30 desaparecidos, que los llaman “la división desaparecida”. Fueron de distintas aulas pero fueron 30, más o menos el número de un curso. Eran todos compañeros de mi hermano. Te queda el recuerdo de estar muy cerca y no saber cómo zafar.

Te dedicás al estudio literario de las minorías étnicas en Estados Unidos. ¿Qué aspectos de la literatura amerindia aparecen en la novela?

Todo lo que tiene que ver con la medicina que aparece en el personaje de la Negra y la médica Aurelia. También los pueblos que están del otro lado del Alambrado, está muy lleno de la relación del hombre con la naturaleza. Vamos a llegar a un momento de crisis donde no va a haber más remedio que adaptarse y eso va a significar tener más en cuenta los pedidos de la naturaleza. Por ejemplo, no plantar soja transgénica, o no quemar las islas del Paraná, como está pasando ahora. En Los dos ombúes no está en el centro, pero está ahí. Si no hay correo, si ya no tenés computadoras, hay que pensar otras formas de comunicarse, entonces aparecen las señales de humo. Hay que volver atrás a la historia de esos pueblos que tenían más en cuenta su relación con el medio ambiente. Acá está más en el centro la idea de rebelarse, la represión y no resignarse a lo que el otro te quiere borrar, que vos no vas a permitir eso. Entonces armás, como uno de los personajes, un archivo de medicina o seguís buscando a los pibes hasta que los encuentres. Justo ahora los médicos forenses están identificando el ADN de algunos chicos Ayotzinapa. Cuando uno escribe, se le viene todo: lo que sabe académicamente, la vida, las personas con las que compartiste. Una especie de polifonía que se te viene.

¿Y el hecho de que el narrador no se centra en un protagonista cómo surge?

¿Y el hecho de que el narrador no se centra en un protagonista cómo surge?

Lo de la polifonía también viene de los estudios amerindios. Cuando vos narrás, si le das el punto de vista a un solo personaje, le das todo el poder. El poder es del que cuenta en la narración, ningún otro lo tiene. A mí eso no me gusta. Mis libros suelen ser todos con muchas voces para que el poder esté de esta manera más repartido. No voy a decir completamente repartido, pero un poco más.

Hay muchas metáforas universales en tu novela. Por ejemplo: “Hay que atravesar el silencio para que maduren las palabras”. ¿Cómo aparecen estas frases en el proceso de escritura?

Cada uno tiene un estilo, el mío no tiende a lo cómico. Me gustaría pero no me sale, no es lo mío el humor, claramente. Sí tengo una tendencia a lo poético. Eso va saliendo, a veces cuando lo corrijo, le bajo la densidad de ese tipo de cosas. Porque me parece que está muy recargado. Yo tiendo a eso, no es algo que busco, me sale pensando en la historia. Cuando hacés primeras personas tenés que tener mucho cuidado porque hay personajes que no pueden pensar ese tipo de cosas. Si vos lo definiste como durito, que va a los bifes, no va a empezar a decir “Ah, como la primavera…”. No pega. No escribí en primera persona porque me iba a distraer de lo que realmente quería decir. Cuando escribo así, me hago un mapa: este personaje escribe simple, el otro muchas subordinadas, el otro malas palabras. Pensás mucho en escribir como ese personaje lo haría. Y te podés concentrar mucho más en la historia si no tenés ese problema, es más fluida la escritura. Me sale así porque soy yo escribiendo, no tengo que fingir nada.

¿Por qué los ombúes? ¿Por qué ese árbol en particular?

Justamente porque necesitaba algo argentino, muy de acá. Yo crecí hasta los cinco, seis, en el norte de Santa Fe con mis abuelos en el medio del campo. Los ombúes son aquellos árboles que ves desde tres kilómetros antes, el resto es chato y ves esa cosa verde que es el único punto que podes mirar en la llanura. El primero que apareció en la novela es el que está en la escuela. El colegio me hace acordar al mío, el Normal de Banfield, pero ahí había plátanos, que son árboles extranjeros y yo no quería poner uno así. Me salió el ombú, después a medida que fui escribiendo apareció otro más. Si fue el ombú donde empezó todo, podíamos buscar otro ombú donde en algún sentido, se cierre la historia.

Jul 15, 2020 | Culturas, Novedades

Durante la cuarentena el ocio se multiplica y el encierro revela la limitada oferta de actividades. Entre ellas, se comprobó que el uso de plataformas streaming, también llamadas OTTs, se ha elevado notoriamente. En este marco, el titular del INCAA, Luis Puenzo propuso el “Impuesto Netflix”, con el cual a partir de un aumento del 10% en las tarifas de suscripción se busca apoyar a los trabajadores audiovisuales, otro sector vapuleado durante esta crisis, asignándoles por única vez una suma de aproximadamente 35 mil pesos.

Frente a esta situación, trabajadores del cine, la TV y la publicidad, reunidos bajo la agrupación TAP (Trabajadores Audiovisuales Precarizados) se movilizaron por tercera vez el pasado 29 de junio a Plaza de Mayo. Se trata de personal del cine, músicos, fotógrafos y actores que solicitan al Estado condiciones que les aseguren la supervivencia en la incertidumbre imperante.

Francisco Rizzi tiene 44 años. Trabaja hace 20 en el área de sonido en postproducción audiovisual, más precisamente como “Foley”. Es quien se encarga de recrear en detalle y mediante diversos recursos, los sonidos que no han sido captados durante la grabación de las escenas. Su tarea, como la de muchos otros del sector, es discontinua, lo que no le permite gozar de un sueldo fijo o vacaciones. Tampoco pudo hacerse acreedor del Ingreso Familiar de Emergencia, además de afirmar que no existe ningún tipo de subsidio que los ampare. “Lo que nosotros estamos planteando en nuestro pliego de reivindicaciones es un impuesto real a las OTTs. En lo que llevamos de cuarentena no hemos recibido ningún tipo respuesta ni de organismos oficiales, ni por parte de los sindicatos que nuclean nuestras actividades. El SICA (Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina) al principio nos informó que había un pedido de una IFE Audiovisual, por 10 mil pesos por tres meses que no nos dieron y previo a nuestra primera movilización Luis Puenzo nos culpó de no poder explicar la naturaleza inconstante de nuestro trabajo.”

Trabajadores Audiovisuales Precarizados ya se movilizó tres veces a Plaza de Mayo.

En la industria musical, la perspectiva no cambia demasiado. Luis Mauregui es artista independiente y perteneciente a la agrupación Músicos Organizados. Se moviliza junto a TAP para pedir ingresos acordes a su profesión durante este tiempo de receso obligado. “En nuestro sector no hay bonos. La partida presupuestaria (nota de la r: a nivel nacional) está. El Gobierno de la Ciudad te paga por la música en vivo, algo que hoy no se puede hacer, además lo que te dan es insuficiente.”

La primera movilización fue el 4 y la segunda el 16 de junio. Esta última se dirigió al Ministerio de Trabajo, motorizada por operadores eléctricos, otro sector audiovisual también perjudicado. Junto a la diputada del FIT, Romina Del Plá, el TAP y los otros grupos presentaron un proyecto de ley por el cual solicitan, entre otras cosas, 30 mil pesos de subsidio, retroactivo y mientras dure la cuarentena, además de la prohibición de despidos y suspensiones en el área y la exención inmediata del pago de alquiler de salas de teatro y del monotributo.

Junto a ellos marcharon actores agremiados dentro del Frente de Artistas Actuemos (FDA). Piden, además, mantener en vigencia el derecho de interpretación, por el que deberían ser retribuidos en función de la reproducción de su trabajo. Natalia Badgen, actriz, directora y docente explica: “Hay una ley que nos ampara en cuanto a esto y en las plataformas web no se cumple. Es un gris, porque la ley es anterior al desarrollo de estas tecnologías, entonces los actores no cobramos un mango”. Aclara que el Instituto Nacional del Teatro ofrece mediante el Plan Podestá un subsidio concursable, por única vez, correspondiente al pago de una o dos funciones con contraprestaciones, siempre y cuando no participen de ninguna otra asistencia.

Julio Cortes, también del colectivo Actuemos, coincide en que la precarización del sector precede a la pandemia, mientras que “las ganadoras de esto son las industrias culturales, ahora en su modalidad de plataformas digitales.”

Junto a estas organizaciones se moviliza también el colectivo de Fotografía y Cine “El ojo obrero”. Sofía Bordone, fotoperiodista e integrante del grupo, afirma: “Si llegamos a la conclusión de poner el cuerpo en una movilización es porque no recibimos una respuesta clara del Estado y necesitamos comer para poder realizar el aislamiento como corresponde.”

El Gobierno lanzó, para paliar la situación, las becas Sostener Cultura II, que otorga por única vez 30.000 pesos.

Por su parte y a modo de respuesta, el Ministerio de Cultura, junto con el Fondo Nacional de las Artes y a través del ANSES lanzaron durante el mes de julio “Sostener Cultura II”, una ayuda extraordinaria en forma de beca destinada a trabajadores de las distintas ramas del arte, sean argentinos o nacionalizados, de hasta 30 mil pesos. Para poder aplicar a las mismas, los trabajadores deberán pasar por el dictamen de un jurado quien los habilitará a ser meritorios de las mismas.

En la última movilización de TAP, sus integrantes elevaron una carta con sus reclamos y un pedido de audiencia al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que fue derivada a los Ministerios de Cultura y Trabajo. Para Francisco, más allá de las ayudas en forma de becas, el impuesto a las OTTs esgrimido por Puenzo es una estafa. El mismo saldría del IVA que pagan los usuarios e iría a parar a la caja del INCAA, no para subsidiar a los trabajadores, sino para continuar fomentando las actividades de los grandes consorcios.

Todos los entrevistados coinciden en que es inminente una reforma normativa, en un contexto –dicen- en donde las burocracias sindicales han operado a favor de una reducción salarial, y en donde Netflix factura un 16% con productos realizados por miembros del TAP que no están recibiendo rédito alguno. Concuerdan además, en continuar con las acciones hasta que sus demandas sean escuchadas y poder permanecer en sus casas con las necesidades satisfechas se convierta en una realidad.