Abr 18, 2017 | Culturas

Actualizada 19/04/2017

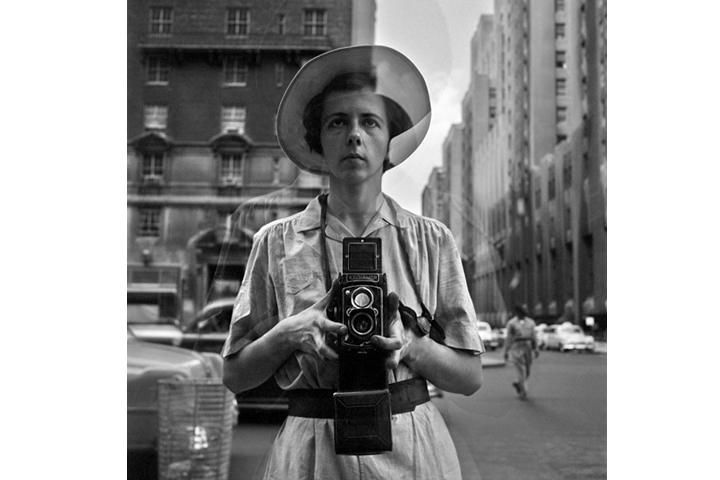

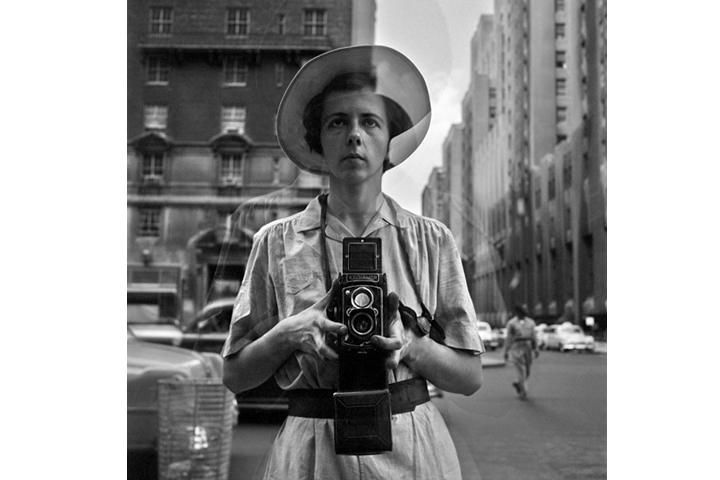

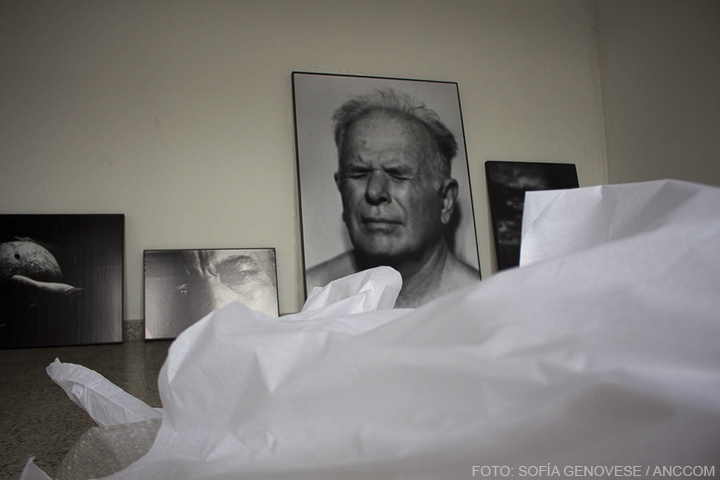

“El caso de Vivian Maier es único en la historia de la fotografía”, dice el especialista Mario Gemin, investigador de lo que se denomina “arte outsider”, en el que esta fotógrafa estadounidense ha emergido como un emblema. Por estos días puede verse en Buenos Aires la muestra “Vivian Maier: The Street Photographer”, que reúne más de sesenta imágenes en blanco y negro en las que todas las facetas de la vida urbana son atrapadas por su ojo agudo e incansable, mientras trabajaba como niñera en Nueva York y Chicago.

La obra de Maier trascendió porque John Maloof, un joven agente inmobiliario, compró accidentalmente un baúl con sus negativos en una subasta. Luego de dos años se embarcó en la tarea de investigar lo que había encontrado y descubrió una obra fotográfica con una altísima calidad técnica y expresiva. Al poco tiempo supo que Maier había fallecido en el 2009 sola en Chicago y que todas sus pertenencias las tenía uno de los niños que ella cuidó. Maloof compró el resto de su producción -compuesta por 100.000 negativos, 700 rollos color y 2.000 blanco y negro sin revelar- y comenzó a ordenarla. “Sus imágenes son técnicamente impecables –dice Gemin-, y a eso se suma un interés profundo sobre la condición humana que está, casi siempre, en el centro de la escena. Ella desarrolló una mirada clásica de fotografía de época, y todo lo que rodea a sus fotos es importante”.

“Vivian Maier: The Street Photographer”, reúne más de sesenta imágenes en las que todas las facetas de la vida urbana son atrapadas por su ojo agudo e incansable, mientras trabajaba como niñera en Nueva York y Chicago.

En su documental Finding Vivian Maier, Maloof relata el proceso de investigación y curaduría sobre el trabajo de la niñera. Allí aparecen todas sus cosas: ropa, zapatos, cuadernos, cartas. “Ella guardaba, rotulaba y archivaba desde notas periodísticas sobre crímenes, hasta folletos y facturas –destaca Gemin-. Esas son las características de una persona outsider: maniática, repetitiva, acumuladora. Su vida completa era interesante y radical. Todas las colecciones que tenía le dan a ella una característica de obsesiva compulsiva, además de ser muy prolífica: no podía dejar de fotografiar, iba más allá de su inspiración, e inteligentemente eligió una profesión para poder estar en la calle sacando fotos”. Sobre las características del género, Gemin explica: “Ningún fotógrafo considerado outsider hizo la ‘carrera artística’. No tienen una vocación de estudio, sino que generan una obra más allá de cualquier academicismo y pretensión de que se venda o cuide en un museo. Lo hacen porque sí”.

Gemin, además, problematiza sobre la edición del trabajo de Maier: “El punto de inflexión es si lo que estamos viendo es un capricho del editor, Maloof, o lo que le hubiera gustado a ella que se viera –señala-. Ese tema de debate está abierto y no se va a resolver”. Además, sugiere que “Vivian Maier debe tener una obra que no sale a la luz. El criterio es bastante comedido y Maloof lo hace desde la historia de la fotografía. La edición es una zona grisácea porque hay material que no estamos viendo”.

Maier desarrolló una mirada clásica de fotografía de época, y todo lo que rodea a sus fotos es importante.

Las fotografías de Maier recorren la vida cotidiana con contundencia y brillantez. Sus imágenes muestran espontaneidad y vislumbra todo lo que sucede simultáneamente en la ciudad: niños llorando, mujeres posando para ser retratadas, mudanzas y personajes que la miran directo a la cara. Ella se acercó y fotografió interactivamente lo que llamaba su atención. Parte de su trabajo, y lo que a Gemin más le interesa, son sus autorretratos: “Fotografiarse era su especial acto amoroso, donde manifiesta la quintaesencia de su trabajo, lo más puro, lo más profundo, preservándose en la fotografía para dar testimonio de su propia vida, aun sabiendo que podía ir a parar a la basura –dice-. No le importaba. El acto de fotografiarse era una celebración”. Gemin señala una relación fetichista entre Maier y su cámara donde “lo importante era salir a sacar fotos”.

Gemin es fotógrafo y diseñador gráfico. Además de investigar sobre los fotógrafos outsiders, integró grupos interdisciplinarios artísticos como “Libros para Nada” y “Negra40”. “Maier dejó fotografías hechas al azar, que pervivieron milagrosamente porque pasó algo, en este caso un remate –concluye-. Pero más allá de las generalidades que determinan el carácter de outsider, a fin de cuentas es un rótulo más. Lo importante es su obra, una obra que se abrió camino por sí misma”.

La muestra se puede ver hasta el 11 de junio en FoLa, Godoy Cruz 2626, Distrito Arcos, de lunes a domingos de 12 a 20 horas (miércoles cerrado).

Actualizado 19/04/2017

Mar 16, 2017 | DDHH

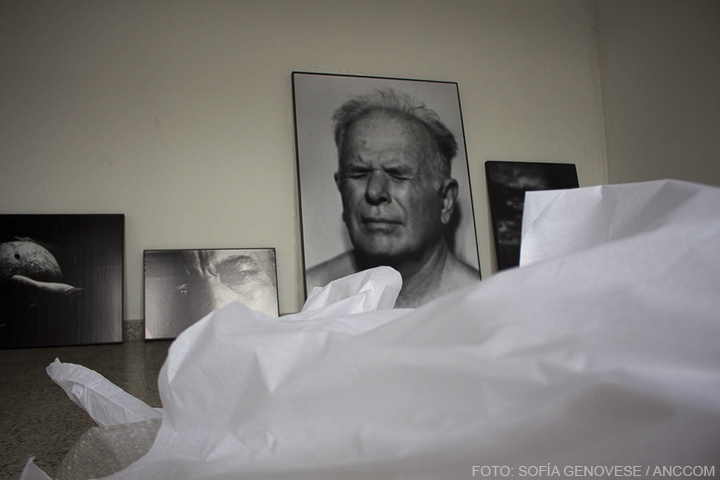

El próximo viernes 17 y sábado 18 de marzo se realizará el Primer Encuentro Internacional de Fotografía y Derechos Humanos: “Derechos en foco”, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), Libertador 8151. En estos dos días se exhibirán 30 muestras fotográficas que pondrán el lente en los derechos humanos desde diferentes perspectivas. Seis de ellas estarán acompañadas de foros temáticos, donde la fotografía cumplirá el rol de disparador para dialogar sobre problemas actuales que atraviesan a toda la sociedad, siempre guiados por especialistas en los temas convocantes. «En este encuentro quisimos que se arme un diálogo entre los diferentes actores de la foto: el fotógrafo, el protagonista y quien la mira», explicó Julián Athos Caggiano, uno de los integrantes del colectivo organizador.

Se exhibirán 30 muestras fotográficas que pondrán el lente en los derechos humanos desde diferentes perspectivas.

Las imágenes trabajadas en las muestras son aquellas que fueron emblemáticas en la construcción de la memoria colectiva, que ayudaron a pensar relatos vinculados a los derechos humanos. Además de trabajos de fotoperiodismo también se podrán ver algunos de autor, imágenes con intervenciones visuales y collages, entre otras técnicas. Los temas que se abordarán en los foros serán: Agrotóxicos; Identidad y Lucha de los Trabajadores; Diversidad Sexual; Pueblos Originarios; Organismos de Derechos Humanos; y La Tupac Amaru. Las demás muestras abordarán las temáticas de territorio, conflicto social, inmigración, conflictos latinoamericanos y dictadura, entre otros. Ezequiel Torres, miembro de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) resumió cómo se pudo organizar el evento: «Queríamos que el Estado no tuviera injerencia en esto, por lo cual no contábamos con ningún recurso económico. Queríamos que sea una decisión nuestra. Nos empezamos a apoyar entre compañeros que ya tenían trabajos fotográficos exhibidos, e hicimos un trabajo logístico buscando contactos y fotógrafos de otros países. La idea es poner la imagen como actor central de la discusión».

Lo que se busca con el Encuentro es dar cuenta que los derechos humanos rodean a la personas, las conforman, y que en la medida que no son respetados no se reconoce al ‘ser’. Ese el eje que atraviesa las treinta muestras: «Tenemos el derecho a ser libres, sanos, a poder elegir, decir, mirar, amar a quien se nos ocurra, construir nuestras familias como queramos, tener a nuestros muertos y poder enterrarlos, tener identidad, verdad, justicia. Ese es el derecho a ser, que tiene que ver con un ser de dignidad», explicó Cecilia Casablanca, una de las integrantes del colectivo organizador. Casablanca, amplió sobre la génesis del proyecto: «Asumimos un compromiso en la defensa de los derechos humanos que es independiente de las decisiones de las gestiones de turno. Al ver que no había actividades programadas (en el Espacio), y sentir que las conquistas históricas estaban siendo vulnerados, decidimos tomar esa responsabilidad y hacer. Las gestiones pasan, los organismos son los dueños».

«Lo que se busca con el Encuentro es dar cuenta que los derechos humanos rodean a la personas, las conforman, y que en la medida que no son respetados no se reconoce al ser».

También consideran que se necesitan crear espacios de encuentro personal, organizarse más allá de las redes sociales virtuales y aprender a estar con las diferencias. «Hay cosas que nunca se han visto juntas. Por ejemplo las Madres de Plaza de Mayo junto a la lucha de las personas trans, o los migrantes en Siria; los colombianos de la FARC en el proceso de paz, junto a los centros clandestinos o las víctimas de los agrotóxicos. Al querer buscar distintas miradas, lo que queremos es que no importe el lugar del que estamos hablando, sino de qué estamos hablando. Los derechos son universales», sentenció Julián Athos Caggiano.

Los organizadores consideran a la fotografía como un eje del cual partir para abordar las problemáticas actuales, muy ligadas a la memoria, a lo ocurrido, pero desde un lenguaje universal, como el de los derechos. Por eso, los fotógrafos decidieron compartir la experiencia acumulada de su trayectoria y el compromiso fuerte con los temas que abarcan, ya que el rol de la fotografía, en este caso, es promover los derechos humanos o denunciar situaciones donde estos están vulnerados. También, contar historias desde lo más íntimo hasta lo más grandioso de las organizaciones sociales. Otro de los organizadores explicó uno de los tantos factores que llevan a que una foto sea emblemática: «Hay reacción de la gente frente al dolor de los demás, como dice la escritora Susan Sontag. Hay una capacidad del ser humano de ponerse en la piel del otro. En esas fotos que dan la vuelta al mundo lo que ocurre es que la gente se siente representada en esas imágenes y las hace propias».

El próximo viernes 17 y sábado 18 de marzo se realizará el Primer Encuentro Internacional de Fotografía y Derechos Humanos: “Derechos en foco”, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), Libertador 851.

Actualizado 16/03/2017

Feb 21, 2017 | Comunidad

“A Altuna lo sigo desde la adolescencia, en especial con El Loco Chávez y los dibujos que hacía para Playboy que eran muy buenos”, cuenta Raúl, un ecuatoriano de 40 años que vive en Buenos Aires desde 2010. Él es uno más en las largas filas de personas frente a los stands en la segunda edición de “La Noche de los Dibujantes”, el pasado viernes, en el Centro Cultural Konex. Raúl se define como alguien que prefiere la historieta de la “vieja escuela” latinoamericana y europea y cuenta que en su país natal no hay mucho espacio para el comic, por lo que consume mucho de otros países, en especial el argentino: “En los (comic) de mi generación siempre estuvo muy presente el humor de Fontanarrosa, Quino, Caloi, y Tute”, detalla.

Niños pidiendo retratos, adultos entusiasmados por charlar con Diego Parés, Altuna o Tute, buscadores de humor político, seguidores de los cómics de las legendarias editoriales Marvel o DC llenaron el lugar con largas filas. En el evento se presentaron Caro Chinaski, Juan Puerto y Ale Lunik, pero, pero hubo una cola que superó a todas, la de Horacio Altuna, quien no tuvo tregua. Después de dibujar una hora y media, Altuna realizó una clase abierta junto a Ariel Olivetti, creador de Cazador de aventuras y reconocido por su carrera en Marvel, y juntos expusieron sobre técnicas, armonía de colores e improvisación, además de responder las preguntas del público.

Thomas Dassance, integrante de la Asociación “Viñetas sueltas” y organizador del evento, afirma: “Soy francés y desde chico fui lector apasionado de historietas. Cuando vivía allá, me fui interesando por los autores argentinos. Cuando me vine, en 2001, pensé que iba a encontrar mucho material, pero la sorpresa fue descubrir que había más en Francia que acá”. Sin desdeñar la crisis económica que por entonces ya había acabado con muchas editoriales nacionales, según Dassance, todavía había mucho camino por recorrer en el mercado local. Esto fue lo que lo impulsó a involucrarse en la edición de historietas, la traducción para el exterior y la creación de “Viñetas sueltas”, una entidad que busca, a través de acciones como «La Noche de los Dibujantes» o el exitoso Comicópolis, tender puentes entre los profesionales y los lectores.

Además de la librería y un espacio de serigrafía, en el Konex se pudo ver una exposición de humor político. El escenario tuvo vida propia durante la jornada: con la conducción del historietista Gustavo Sala, fueron pasando por allí artistas con inquietudes musicales, como Max Aguirre, Ariel Olivetti y Juan Martín Loiseau, Tute, quien anticipó tres canciones de un disco próximo a salir.

La diversión estuvo de la mano del “Combate de dibujantes”, en una suerte de cuadrilátero, donde cada round se definía por aplausos. Cada batalla incluía alguna propuesta absurda surgida de los pedidos del público. En la primera contienda, Greco vs. Podeti, aparecieron Patoruzú disfrazado de Batman, Mafalda como integrante de los X-Men e Inodoro Pereyra contra los zombies. En la segunda, Sergio Langer vs. Oscar Capristo, el histriónico Langer cautivó a todos cuando se puso una máscara al estilo “100% Lucha”. En la tercera, muy reñida, Greco venció a Langer y accedió a la final contra Parés, quien no obstante terminó revalidando su título gracias a un dibujo cuya consigna fue “Olivia (de Popeye) y el Sr. Presidente”, que él interpretó dibujando una clásica Olivia ahorcando a un gato.

A las 2 del sábado se anunció el fin de evento y la organización empezó a retirar el mobiliario. El público, a pesar de la lluvia y las horas de espera, no se quería ir. Tute y Niño Rodríguez, dos de las estrellas del último turno, se quedaron hasta el final.

***

A solas con Tute

La cola para Tute, el creador de Batu, se formó una hora antes de que él llegara. ANCCOM lo entrevistó.

En tu humor aparece el amor, el desamor, vínculos fallidos, problemas de comunicación, ¿hay una clave psicoanalítica en tus temas?

Es al revés. El psicoanálisis se encarga de analizar estos cuadros de realidad, de situaciones complejas, delicadas, soledades, encuentros y nuevas soledades.

¿Qué te inspira?

La gente, lo que nos pasa. Ese es el material que uno lleva al diván. Me interesa el psicoanálisis como técnica para laburar estas cosas. Un dibujante, primero que nada, es un observador, y el producto de estas observaciones lo vuelca en el tablero y ahí aparece como experiencia gráfica.

¿Primero el dibujo y después el texto, o todo junto?

Hay muchas maneras de llegar. A veces a través de una idea, de manera abstracta; otras, a través de un texto; otras, del dibujo, empiezo a bocetar y empiezo a encontrar formas que me sugieren una idea; y otras me lanzo sin ninguna idea previa y ahí sí, a partir del inconsciente surgen cosas que me parecen interesantes y las continúo.

¿Y el síndrome de la hoja en blanco?

Pasa que a veces ni la inspiración, ni una idea, ni una punta de idea… Es cuestión de tiempo, de paciencia, después de 20 años de laburo te das cuenta que siempre, tarde o temprano, algo aparece.

¿Te gusta más el dibujo en un cuadro o en viñetas?

Me gusta la combinación de todos, si hiciera uno solo me aburriría. Me encanta el desafío cotidiano de hacer un cuadro, porque es como tener que resolver en una baldosa la jugada, en un globo o dos tiene que aparecer una idea graciosa. Y la página dominical es lo contrario, es un espacio de mucha libertad que te permite jugar con menos ataduras.

El humor en un solo cuadro se asemeja a Twitter, donde todo se resuelve en una frase…

Tal cual, el secreto del humor diario es la síntesis. La página dominical permite un desarrollo gráfico más extenso, una historia. Puede ser blanco y negro, color, con papelitos, con pintura, una página en blanco y un puntito, puede ser absurdo, humorístico, o puede ser poético.

¿Quiénes te influenciaron en tu carrera?

De acá mi viejo (Caloi), Quino y Fontanarrosa, el tridente del humor gráfico nacional de los últimos 50 años, el Olimpo. Y de afuera Saul Steinberg, un rumano nacionalizado estadounidense, Chumy Chúmez, un español, y muchos otros.

***

Un dibujante de terror

Salvador Sanz, editor y autor de las revistas Catzole y Legión, entre otras, también tuvo su stand y protagonizó la segunda clase abierta de la noche. Como muchos colegas, Sanz comenzó autoeditando sus trabajos y haciendo storyboards para vivir, hasta que en 2005 empezó a dedicarse profesionalmente al cómic. Ahora está en proceso de dibujo de los últimos números de la revista Fierro y, paralelamente, produce el segundo libro de “El esqueleto”, una obra de la editorial Ovnipress.

¿Qué otros proyectos tenés?

Estoy trabajando para una película de terror nacional que se llama Necronomicon y sigo trabajando como ilustrador. Planeo ilustrar un relato de Lovecraft, de quien ya hice uno hace dos años, “La llamada de Cthulhu”, para la editorial Pictus.

¿Cómo definís tu estilo?

Trato ser realista, naturalista. Mis ideas las pienso siempre en situaciones reales y después paso al papel. El hiperrealismo no me sale, sí trato de ser figurativo manteniendo un estilo de cómic. Tengo influencias del manga y del cómic europeo. Como artista preferido te puedo nombrar al francés Moebius.

Dijiste que la música te inspira para dibujar, ¿qué escuchás?

Mucho tiempo escuché heavy metal y rock. Hoy escucho de todo, pero me gusta la música climática, atmosférica, por eso me puede gustar algo más electrónico también. El rock y sus variantes tienen la estética que busco, me parece que necesito escuchar eso para crear.

¿Cuánto tiempo te lleva una viñeta?

Una hora más o menos.

¿Quién es tu autor argentino favorito?

No tengo uno. Me pasa que cada tanto redescubro clásicos. De repente compro algo de Juan Giménez, Juan Zanotto, Alberto Breccia, o mismo Francisco Solano López.

¿La inspiración viene sola o hay que trabajarla?

Son las dos cosas. A veces uno es afortunado y se te ilumina una idea que decís “¡mirá que copado esto!”. Pero lamentablemente uno no es tan creativo todo el tiempo, entonces tenés que esforzarte y sentarte a dibujar hasta que salga algo.

Actualizado 21/02/2017

Ene 31, 2017 | Culturas

El sentido común los da por extinguidos. En pleno auge de la era digital, no se concibe como rentable una disquería o un videoclub. “¿Quién va a pagar por lo que se puede conseguir gratis?”, clama el prejuicio. Sin embargo, allí están. Encontraron su trinchera y sobrevivieron al huracán tecnológico.

Para Marcos Rago, dueño del videoclub Black Jack, con la aparición de nuevas plataformas digitales como Netflix, los hábitos de consumo se modificaron: “Cuando abrimos, los entretenimientos eran la televisión de aire y un poco de cable, que recién empezaba. Alquilar una película era uno de los entretenimientos caseros más populares. Con el advenimiento de Internet, pasamos de ser el 80% a ser una opción más… y no la primera”, relata.

Carlos Revich, propietario de la disquería Piccolo y Saxo, prefiere ir un poco más allá: “La gente no sólo cambió la forma de consumir películas y de escuchar música, sino prácticamente de vivir”.

Así planteado, el panorama no parece muy alentador. Sin embargo, los dos encontraron la forma de interpelar a un público que les permite continuar con su negocio.

En el caso de la disquería, “hay una vuelta a la gente joven, de entre 20 y 30 años, que, a partir del vinilo, se acerca y busca acá las obras completas”, cuenta Revich. Lo paradójico -dice- es que sus clientes “son justamente las personas que no vivieron el vinilo como experiencia”.

Al videoclub, en tanto, “vienen más que nada estudiantes de cine, o personas de más de 50 años que no son muy amigas de la tecnología. Después está el público medio que quizá se compró un televisor de alta definición o una Play Station, y como tengo películas en Blue Ray lo valoran mucho”. De vez en cuando, a Rago le pasa que “entra un extranjero y se alucina porque en su país ya no existe más esto”.

En los dos locales se aprecia un carácter común: el culto al arte. Mientras algunos eligen ofrecer lo tradicional como complemento de cd’s o dvd’s truchos, ni en Black Jack ni en Piccolo y Saxo se da una combinación semejante: los productos son presentados como reliquias artísticas que jamás podrían compartir vidriera con “el delito bien visto”, como lo define Rago.

La llegada del streaming con Spotify como punta de lanza afectó directamente a las disquerías, colocando en problemas a históricas empresas multinacionales. “Pero con el paso del tiempo, la gente empezó a entender que la música es otra cosa; es el disfrutar el concepto del disco”, advierte Revich.

“No es lo mismo escuchar un tema salteado como por ejemplo El lado oscuro de la luna de Pink Floyd, que hacerlo en el marco de una obra completa. Es como ir y ver un acto de una obra de teatro y después saltar a otro de otra obra, o ver secuencias salteadas de películas. El disco es un obra y como tal hay que escucharla en su totalidad: desde el arte de gráfica hasta la idea conceptual de la música”, afirma.

Mientras mira una repisa repleta de VHS, Rago cuenta con orgullo que tiene “películas que nunca se editaron en DVD”. Pero no todas están a la venta: “Algunas las tengo acá por nostalgia, para recordar un poquito el formato”, dice. Cuando un curioso coleccionista requiere alguna de esta preciada selección, sólo le ofrece alquilarla.

A la hora de hablar del futuro, ninguno se imagina cerrando su local y dedicándose a otra cosa: la pasión está latente en cada abrir de la persiana.

“Voy a hacer todo lo posible y lo imposible para que siga adelante, porque el videoclub tiene un rol importante en la sociedad. Por más que muchas personas piensen que no existe más, cada vez que entra alguien que no conoce el lugar, se sorprende. Y eso para mí tiene un valor mucho más importante que el último estreno”, concluye Rago.

30/01/2017

Ene 17, 2017 | Culturas

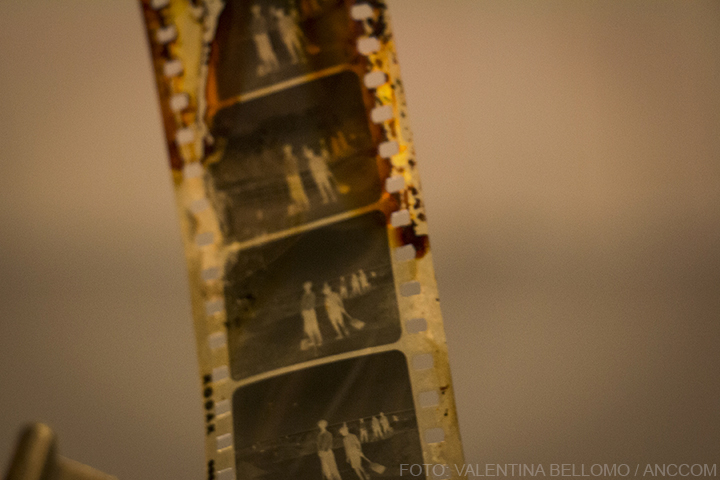

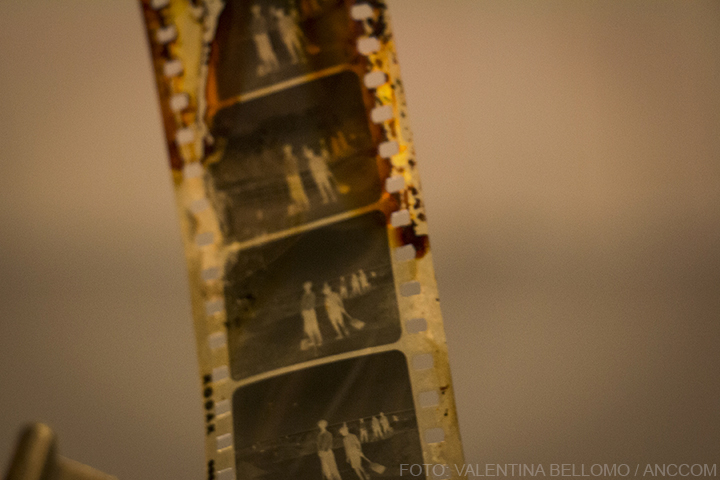

Tenía 26 años y ya había dirigido tres cortometrajes cuando, en 1990, su carrera en el mundo del cine tomó un giro inesperado. Ese año, 300 negativos fueron robados de los laboratorios Alex, uno de los más utilizados por los cineastas locales para revelar los metros y metros de material fílmico. Entre ellos estaban los negativos de tres películas que su padre, Néstor Gaffet, había producido junto al director Leopoldo Torre Nilsson: Fin de fiesta (1960), Un guapo del 900 (1960) y La mano en la trampa (1961).

“Mi padre murió cuando yo tenía 19 años. El robo de aquellas películas, parte de su legado, fue como si me hubieran cortado una mano”, confiesa Hernán Gaffet, hijo de Néstor y director de documentales como Argentina Beat y Oscar Alemán, vida con swing, entre otros. Pero, más allá del valor sentimental que tenían para él, la desaparición de estas películas (consideradas entre las mejores de la cinematografía de Torre Nilsson) significó una enorme pérdida para el cine nacional: La mano en la trampa había sido galardonada en Cannes con el premio de la crítica internacional y Torre Nilsson llegó a ser reconocido por el British Film Institute como uno de los mejores diez directores del mundo.

La angustia de Gaffet dio paso a una pregunta: ¿qué pasa con aquellos films que ya cumplieron su ciclo comercial en las salas pero continúan siendo parte de la memoria audiovisual del país? Fue así como, a partir de esta situación dolorosa, el director comenzó a investigar cuál era el estado de preservación del cine argentino y cómo era posible que películas fundamentales para nuestra historia, como las de Torre Nilsson, hubieran desaparecido de esa manera.

“Es inconcebible que en el siglo XXI, cuando se habla de política audiovisual, no se hable de preservación. Hasta hace poco se hablaba en la Argentina de política audiovisual como la política que fomenta la producción e interviene en la distribución y en la exhibición. Pero nunca se habló de lo que para mí es la cuarta columna: la preservación” sintetiza Gaffet. Es que el robo en los laboratorios Alex no es más que un síntoma de un problema mucho más complejo y estructural que el Estado viene arrastrando desde hace años: la falta de políticas en materia de conservación y preservación audiovisual.

Una vieja deuda

La Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional, también conocida como CINAIN, es un organismo descentralizado que podría haber salvado las tres películas de Torre Nilsson. Su función es “recuperar, restaurar, mantener, preservar y difundir el acervo audiovisual nacional y universal”. Sin embargo, a pesar de haberse aprobado su creación en 1999 -tras un proyecto de ley presentado por Pino Solanas-, la Cinemateca nacional aún no existe.

“CINAIN sería el corazón de la política audiovisual si es que la quieren implementar. Si no quieren la CINAIN, cualquier otra cosa va a ser un simulacro” afirma Gaffet, que en 2010 fue nombrado delegado organizador por parte del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para la creación de la cinemateca.

Ese año, CINAIN volvía a cobrar impulso gracias a la reglamentación de su ley, que llegaba con once años de demora. Liliana Mazure se encontraba al frente del INCAA, que dependía de la entonces Secretaría de Cultura de la Nación, dirigida por Jorge Coscia. Al parecer, los funcionarios no se entendieron bien: “La voluntad política para avanzar con el tema de la cinemateca siempre fue del lado de Liliana Mazure, no así del lado de Coscia -explica Gaffet- Cada vez que intentábamos avanzar, en Cultura ponían freno. Nosotros llegamos a sugerir una estructura y, mientras esperábamos una contestación formal que nunca llegó, devolvieron el expediente porque faltaba una coma, porque no estaba bien tabulado el escrito. Cosas increíbles”.

De esta manera, la cinemateca continuó existiendo sólo en papeles y Gaffet abandonó el cargo para enfocarse en la elaboración de un plan estratégico patrimonial solicitado por el programa Mercosur Audiovisual. Desde su salida en 2012 hasta agosto de 2016, no hubo ningún otro delegado organizador para la creación de la CINAIN.

Se estima que el noventa por ciento del cine mudo argentino se perdió para siempre y que casi la mitad del sonoro corrió la misma suerte. Para intentar frenar esta situación crítica, distintas entidades públicas dedicadas a la preservación han trabajado de manera independiente ante la ausencia de un organismo estatal que centralice estos esfuerzos.

“No hay un espacio que nuclee y que funcione como articulador. Por lo tanto, los trabajos que se han hecho en los últimos años están sujetos a proyectos muy puntuales. Lo que se hizo fue muy específico, para lograr salvar esas películas que estaban en riesgo” explica Andrés Levinson, historiador e investigador del Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hicken.

Este fue el caso de Amalia, película dirigida por Enrique García Velloso, estrenada en 1914 y considerada el primer largometraje de ficción realizado en Argentina. El Museo del Cine tenía una copia muy deteriorada que, además, creían que era la última. Por eso, fue necesario hacer escanear la copia y después crear un nuevo negativo que les permitiese ganar más tiempo para restaurar la película: “Ahora tenemos 150 años más para conseguir el dinero para restaurar Amalia. Antes teníamos sólo seis meses, porque el nitrato se estaba muriendo”, afirmó en aquella ocasión Paula Félix Didier, directora de esa institución, a La Nación.

Coleccionistas particulares e instituciones privadas también crearon sus propios depósitos para guardar las películas que iban rescatando de diferentes lugares. Entre ellos, uno de los más destacados es Fernando Martín Peña, docente, historiador e investigador, que además conduce el programa Filmoteca, temas de cine en la TV Pública. Peña es quien poseía copias en 16 milímetros de las tres películas robadas de Torre Nilsson gracias a las cuales los films aún se preservan.

Junto a Gaffet y otros especialistas, Peña fundó en 2002 APrOCINAIN (Asociación Pro Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional), para concientizar acerca de la importancia de la preservación de nuestro cine e impulsar la creación de la cinemateca nacional.

“APROCINAIN hace rato que no funciona; se disolvió cuando se reglamentó la ley en 2010 porque ya no tenía razón de existir como entidad –explica Peña-. Creo que tendría que haber alguien que tome la posta y haga el esfuerzo que nosotros hicimos en su momento ya sea para apoyar esta gestión o enfrentarla si no hacen lo que prometieron que iban a hacer. Lo que me parece un poco difícil es que lo haga yo, porque ya hice once años de laburo y rescaté no sé cuántas películas. No me quiero mandar la parte pero me parece que yo ya cumplí”.

Cambio de paradigma

En mayo de 2016, la necesidad de que se ponga en funcionamiento la Cinemateca nacional volvió a resonar a partir del cierre del laboratorio de la empresa Cinecolor, el último que revelaba material fílmico en Argentina. “La tecnología hizo que el laboratorio se convirtiera en insustentable y aguantó más de lo que los más optimistas augurábamos”, explicó entonces Alberto Acevedo, gerente de cinematografía de la empresa, a través de cuenta de Facebook.

“Las nuevas normas cinematográficas, las que reemplazan a las normas fílmicas, las hacen y diseñan las mayores productoras y distribuidoras de Estados Unidos. Básicamente, lo que buscan es reducir sensiblemente los costos de producción y de distribución. Tanto en la captura de la cámara digital como en la distribución del DCP [Digital Cinema Package], lo que se busca es bajar costos”, explica Víctor Vasini, supervisor de post-producción de la empresa que hoy sólo se dedica al procesamiento de imágenes digitales.

En una nota del 18 de mayo de 2016 en el diario Clarín, directores como Luis Puenzo y Pablo Trapero se lamentaron por la desaparición del laboratorio, que significó también la desaparición de la posibilidad de procesar y restaurar este tipo de material y, por lo tanto, el riesgo de perder toda la producción audiovisual del país que aún se encuentra en ese formato. Cinecolor fue el encargado, por ejemplo, de realizar la remasterización digital de La historia oficial.

En ese sentido, el cierre del último laboratorio fotoquímico a nivel industrial en el país y en la región supone un golpe más al frágil estado del legado cinematográfico argentino. Aún así, su reapertura no solucionaría el problema.

Conservar, preservar y restaurar

Para salvar el material fílmico se deben garantizar tres cosas: su conservación, su preservación y su restauración. Cinecolor sólo podía ayudar con la preservación y, en cierta medida, con la restauración. La conservación fue y continúa siendo uno de los mayores desafíos en el país.

“Una cosa es preservar y otra cosa es restaurar. Son raros los casos de restauración en Argentina -advierte Levinson, que se especializa en la historia del cine mudo nacional- Restaurar es tratar de devolverle a las películas sus rasgos, sus características originales”.

La preservación, en cambio, consiste en salvar la película a través de la creación de un nuevo negativo o copia máster. La copia máster de una película es la matriz desde la cual se crean las copias positivas, que son las que se usan para exhibir el film en las salas. Esto es necesario cuando el negativo original se pierde o se encuentra muy deteriorado. El deterioro puede ocurrir porque el film fue conservado en malas condiciones o bien porque se hicieron muchas copias positivas a partir del negativo; al hacerse por contacto directo, las copias van gastando al negativo original. Para evitar que la película se pierda para siempre, se hace un nuevo negativo a partir del original o, si esto no es posible, a partir de alguna copia en positivo. En este último caso, la nueva matriz es conocida como internegativo.

“Lo que hicimos con Amalia fue primero preservar la película con un negativo nuevo. De ese negativo hicimos una digitalización y en esa digitalización hicimos algunos retoques tratando de devolverle su apariencia original. Pero no pudimos hacer una verdadera restauración quitando rayas y haciendo un trabajo más minucioso porque no había recursos para hacerlo. En general, lo que habitualmente hacemos es preservar las películas […] Acá casi no tenemos la posibilidad de hacer una verdadera restauración porque no tenemos los recursos. Ni siquiera en Cinecolor, en su momento”, aclara el investigador.

La conservación es, sin embargo, uno de los problemas más grandes a la hora de proteger el acervo cinematográfico nacional. Para conservar una película en fílmico es necesario garantizar condiciones de temperatura, humedad y ventilación que eviten su deterioro, ya que se trata de un material que sufre mucho las altas temperaturas y tanto el exceso como la carencia de humedad. Pero la construcción de lugares con estas características implica un gasto que ni el Estado ni los privados están actualmente en condiciones de afrontar. Mientras tanto, las películas son conservadas en archivos como los del Museo del Cine que, a pesar de retrasar en cierta medida el proceso de deterioro, no brindan todas las condiciones necesarias para detenerlo completamente, según explica Lenvinson.

Si bien Levinson aclara que Cinecolor no era un lugar para guardar películas, ya que sus depósitos no cumplían con los requisitos que necesita el material fílmico, reconoce que sí se trataba del último laboratorio capaz de revelar y copiar. Justamente, fue Cinecolor la empresa encargada de crear el internegativo que permitió al Museo del Cine salvar Amalia. En ese sentido, su cierre complicó aún más la preservación de películas que continúan deteriorándose y que ahora no tienen un laboratorio que pueda producir nuevos negativos para salvarlas del olvido.

La noción de conservación quizás invoca una idea poco dinámica de cómo debería funcionar un archivo audiovisual, limitándolo a un lugar de acopio: “Una cinemateca no es un reservorio de cosas viejas. Parte de ella es el depósito, el lugar donde se guardan las viejas películas. Pero mucho antes que eso, y mucho más complejo que eso, es una institución educativa que contiene un archivo lo que le da sentido a guardar ese material viejo es la difusión de esos materiales, sino no tiene sentido”, remarca Gaffet.

Ante la falta de depósitos, los diferentes organismos involucrados en tareas de conservación y preservación intentaron mejorar el estado de sus archivos: “En los últimos años del kirchnerismo se hizo muchísimo, pero no estuvo centralizado. Al no haber una cinemateca nacional, lo que se hizo fue implementar medidas muy concretas para mejorar el estado de conservación de varios archivos en distintos lugares. Por ejemplo, el de Canal 7; Tristán Bauer hizo muchísimo para sistematizar el archivo del 7 y también construyó dentro del canal, que no había, un espacio adecuado para tener el fílmico que el canal tenía y que estaba tirado en distintos lugares”, destaca Peña.

También rescata el trabajo de Paula Félix Didier que “en ocho años logró transformar completamente el Museo del Cine”. Hoy tiene su sede al lado de la Usina del Arte y cuenta con una cineteca -donde conservan el material audiovisual- que se encuentra a pocas cuadras, en la calle Ministro Brin. “El Museo estaba en un estado calamitoso, en un local en Barracas que era completamente inadecuado, y Paula consiguió un lugar nuevo. Es la NASA comparado con lo que era. Siguen sin tener recursos, pero consiguió un montón de cosas y logró ponerlo a punto”, agrega Peña.

Durante la gestión de Mazure, el INCAA alquiló un edificio ubicado en la calle Ensenada que fue reciclado para funcionar como un depósito para el archivo del Instituto. Sin embargo, en el plan estratégico que Gaffet presentó al Mercosur (que contó con la asesoría de Peña y Félix Didier, entre otros expertos) destaca que “es conveniente evitar el reciclado de viejos edificios para acondicionar sus estructuras. La edificación de pequeñas bóvedas, cuya construcción habilita el desarrollo del espacio en etapas programables, no sólo resulta más económica sino también más segura”. “Supuestamente está controlada la temperatura y la humedad -señala Gaffet- Pero entiendo que han habido cortes de energía. Digamos que no está en las mejores condiciones”.

El futuro

El 28 de octubre de 2016, con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, Paula Félix Didier publicó una nota en la sección de opinión del diario La Nación en la que anunció que “estamos cada vez más cerca de alcanzar finalmente una cinemateca nacional […] Tanto desde el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales como desde el Ministerio de Cultura del gobierno de la Nación se empezó a trabajar con constancia para que la Cinemateca nacional pueda entrar en funcionamiento”.

Félix Didier también brindó detalles acerca de cómo será la Cinemateca, que “contará con una sala de cine, una bóveda de guardado, un centro de documentación, oficinas administrativas y un laboratorio que -sumados al equipamiento necesario- permitirán trabajar con los soportes analógico y digital”. La noticia alimentó un optimismo que no se vivía desde la reglamentación de la ley 25.199 en 2010 y que venía siendo anunciado desde los diferentes actores involucrados en la puesta en marcha de la cinemateca.

Unos meses antes de ello, la nueva gestión del INCAA, encabezada por Alejandro Cacetta, también dio señales de querer avanzar con el tema al nombrar a Fernando Madedo como nuevo delegado organizador de CINAIN, un cargo que había quedado vacante desde la salida de Gaffet en 2012. Madedo, quien asumió el 26 de agosto de 2016, tiene como principal responsabilidad poner en marcha el aparato burocrático para que la cinemateca comience a funcionar. Luego, la conducción de la cinemateca será responsabilidad de su director ejecutivo, elegido por concurso público; y de un consejo asesor ad honorem integrado por representantes del INCAA, del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA), de la Asociación Argentina de Actores (AAA), del Fondo Nacional de las Artes y del Museo del Cine, además de las escuelas de cine que dependan de instituciones oficiales, los cineclubes y cinematecas y las asociaciones de productores y directores representativas.

La primera reunión para avanzar en la conformación del consejo asesor será el 15 de febrero en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) y constituye «el primer acto resolutivo respecto a CINAIN y será la primera acción pública de su puesta en funcionamiento», según expresó Madedo. «Una vez conformado legalmente el consejo asesor, se procederá con el concurso del director y vice-director ejecutivo», agregó.

La aprobación de la estructura de la Cinemateca es fundamental para comenzar a recibir su partida presupuestaria. La ley estipula que CINAIN funcionará con una cuota inicial proveniente del 10% de los ingresos del INCAA, que a partir del segundo año disminuirá al 6 %; y también gracias a los ingresos provenientes de las actividades que la entidad lleve adelante, además de las donaciones que pueda recibir. Sin embargo, Madedo adelantó que posiblemente haya que aggiornar algunos puntos de la ley, teniendo en cuenta que la norma ya tiene más de 17 años de antigüedad, aunque estas modificaciones serán estudiadas «una vez que esté asegurada la conservación del patrimonio audiovisual».

Esta última cuestión reviste especial urgencia teniendo en cuenta que el actual depósito del INCAA presenta numerosas irregularidades, entre las que destacan la falta del control de la humedad, el funcionamiento de las cañerías de gas a pesar de que el edificio no se encuentra habilitado y la presencia de material autoinflamable, como el nitrato, junto a archivos de papel. «La prioridad es sacar las películas de allí y colocarlas en un espacio con normas de seguridad y con condiciones técnicas bajo los estándares internacionales. Por la seguridad de las personas y del patrimonio audiovisual», dijo Madedo, quien señaló que en la Argentina no existen bóvedas con las características técnicas necesarias para alojar este tipo de materiales, por lo que deberán construirlas desde cero.

También destacó que ya están trabajando sobre algunas cuestiones específicas, como la posibilidad de que los equipos del laboratorio de Cinecolor pasen a formar parte de la cinemateca, para poder preservarlos y evitar que se pierdan. También están analizando de quién debe depender la ENERC, que hoy se encuentra bajo la órbita del INCAA. Respecto a este punto, Madedo señala que, en sus orígenes, la ENERC, el INCAA y la Cinemateca estaban pensados como tres patas diferentes de la política audiovisual argentina: “No es que el Instituto del Cine tenía que absorber esto; lo hizo porque había que poner en funcionamiento la Escuela y había que poner en funcionamiento la Cinemateca”.

A pesar de los obstáculos, Madedo expresó que existe “una voluntad y una decisión de que la Cinemateca, como dice la ley, se ponga en funcionamiento» e hizo referencia al ‘Compromiso Federal por la cultura de los argentinos’, un acuerdo presentado en septiembre del año pasado por el presidente Mauricio Macri, donde se delinean cinco ejes específicos para “llevar adelante una política de Estado en materia de gestión cultural junto a todas las provincias”, según el sitio web de Casa Rosada. El segundo de ellos busca “coordinar prácticas para la protección, preservación y difusión del patrimonio material e inmaterial del país”, aunque no hace ninguna mención específica al patrimonio audiovisual.

“Lo que falta resolver es el tema de la ENERC y del presupuesto, pero la Cinemateca va a empezar a funcionar en un período transitorio que nos va a dar tiempo para hacer una planificación más seria, más consensuada y al mismo tiempo posibilitar que podamos cumplir con la misión de que no se pierdan más películas”, concluyó el delegado, que también rescató la importancia que reviste su creación para la preservación de nuestra memoria: “A diferencia de la historia letrada, de la historia en papel, el audiovisual tiene materias de expresión que son por un lado palabra escrita, diálogos, música, sonidos. Y si no lo conservamos, tenemos un problema en un aspecto que ni siquiera tiene que ver con la producción artístico audiovisual de lo que se produce en cine”.

17/01/2017