Sep 6, 2017 | Entrevistas

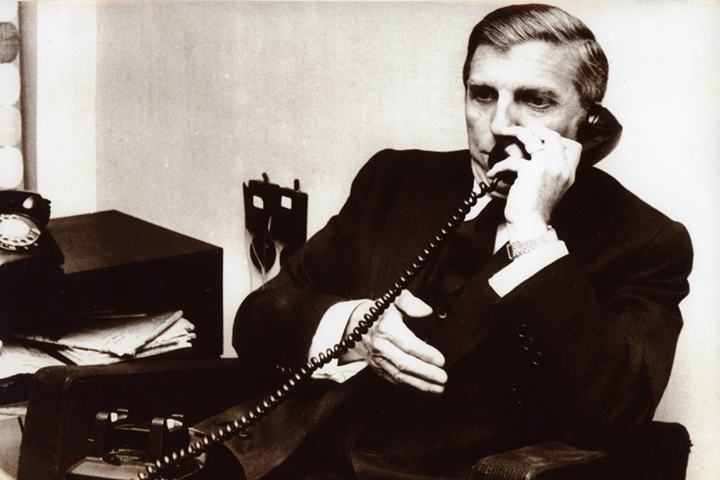

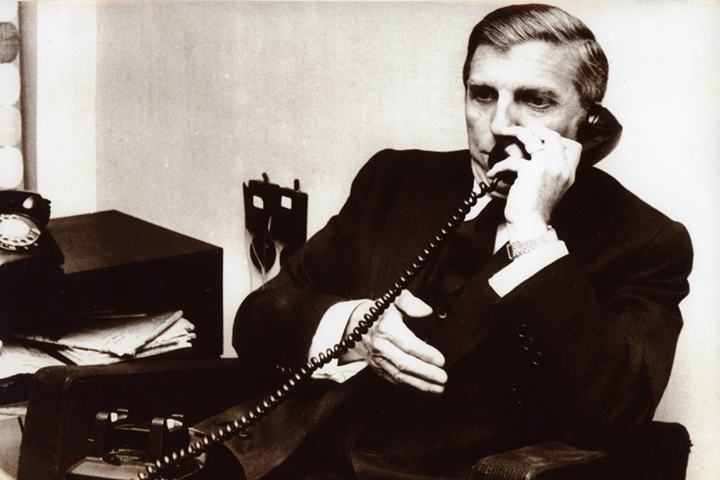

Si los perros volaran es el nombre de la película que recupera la historia olvidada de Rafael Perrotta, el dueño y director del diario El Cronista Comercial, que pertenecía a la élite porteña y que en los últimos años de su vida se integró al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El 13 de junio de 1977, el periodista fue secuestrado y desaparecido por la última dictadura militar. A pesar de que los represores extorsionaron y cobraron un rescate de su familia, su cuerpo jamás apareció. El último testimonio que lo recuerda con vida es del director de La Opinión, Jacobo Timerman, quien afirmó haber compartido cautiverio en el Comando de Operaciones Tácticas (COT-I: Martínez), comandado por el Primer Cuerpo del Ejército.

Gabriela Blanco, Lorena Díaz y Maximiliano de la Puente dialogaron con ANCCOM sobre el film que dirigieron de forma conjunta, y que a partir de este jueves 7 se podrá ver en la sala Gaumont del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA). ¿El escenario de la charla? La confitería «Las Violetas”, de Almagro, en donde Perrotta se encontraba con un contacto de aquella organización revolucionaria.

«En el 2009 arrancamos con la investigación, fue mucho trabajo de ir a la Biblioteca del Congreso a mirar los Cronista y ahí salían muchos nombres de los entrevistados», dijo Lorena Díaz.

¿De dónde viene el título de la película y por qué lo eligieron?

Lorena Díaz: Es por una nota que escribió uno de los periodistas del diario que se llama Carlos Ávalo. El Ministro de Economía de Lanusse había dicho que no había inflación, entonces Ávalo saca un artículo que tenía un título irónico que decía: si los perros volaran la inflación sería de tanto. Y él jugó con eso y con la Masacre de Trelew, que había sido dos días antes, por el tema que a los militantes del PRT se le decía perros. Entonces él dice, que en virtud de esta libertad que había en el diario, Perrotta no le cuestionó la nota y se la dejó pasar, y que incluso después fueron los milicos a hacer quilombo por esto.

Maximiliano de la Puente: A mí me parece que el título tiene que ver con pensar un país donde pasaban cosas extraordinarias, en el que todo podía pasar. Tiene esa connotación donde podemos encontrar un personaje como Perrotta que era capaz de convertir un diario de negocios, no digo en un diario de izquierda pero que hoy entenderíamos como progresista o vinculado a la línea de la Juventud Peronista, de Montoneros y demás.

¿Qué es lo que les pareció interesante de Perrotta como para llegar a realizar un documental centrado en él?

dl P: Esta cuestión de que es uno de los hijos del fundador de El Cronista Comercial, que es un tipo que tenía muchos contactos con los grandes actores sociales de la época, básicamente políticos pero también militares. Tenía llegada directa con (José) Martínez de Hoz, que iba a comer a su casa, o con (Emilio) Massera y por otro lado, la vinculación que podía llegar a tener con sectores como Montoneros o el PRT, nos da un personaje poco explotado.

Gabriela Blanco: En principio, a mí siempre me interesó la temática de los años 70. Y Perrotta es muy rico como personaje, tiene esta controversia de venir de una familia de mucho dinero y haber sido desaparecido. Además, no se habla mucho de los empresarios que también fueron secuestrados en este período.

¿Cómo hicieron para reconstruir la historia de Perrotta a partir de los testimonios que encontraron?

L.D: En el 2009 arrancamos con la investigación, fue mucho trabajo de ir a la Biblioteca del Congreso a mirar los Cronista y ahí salían muchos nombres de los entrevistados.

G.B: Se fue armando sobre todo con las dos facetas de las redacciones del diario, la de los 70 y la de después. Hay como 30 entrevistados, así que fue un proceso bastante dificultoso porque por cada entrevistado que teníamos aparecía un Perrotta distinto. Era complejo de armar, de hecho, en la apertura de la película jugamos con la figura de un rompecabezas por esto mismo.

¿Cuál sería esta idea del rompecabezas?

dl P: De alguna manera trasladamos esa mirada caleidoscópica al espectador, la película no cierra una única impresión al respecto, Perrotta termina siendo un personaje a construir. Jugamos con la figura del rompecabezas que nunca se puede armar del todo y para mí, en particular, la idea es que él es un producto de una época donde muchas cosas que hoy resultan impensables, eran posibles. Él actúa en contra de sus propios intereses como empresario, eso eran los 70.

«Perrotta le suministró información al aparato de inteligencia del PRT, eso está en causas judiciales y aparece en los informes de inteligencia de la SIDE de la época», dijo Maximiliano de la Puente.

¿Cuál es el cambio que intenta llevar adelante Perrotta en El Cronista Comercial en los años 70?

G.B: Es ejemplar lo que hizo durante el corto período de tiempo que estuvo como director del Cronista. Él quería hacer un diario como Le Monde, donde pudiera aparecer una amplitud de criterio, darle la palabra a todos porque tenía esta cuestión de querer conocerlo todo.

dl P: Parece que Perrotta era muy orgulloso de su condición de director de un diario que tenía influencia en los sectores de poder y quería sacarlo de ese lugar de brindar solamente informes bursátiles para ser un diario moderno. Entonces, empieza a incorporar a un montón de gente en la redacción.

También en la película aparecen los testimonios de los dos hijos de Perrotta, que dicen no estar al tanto de la ligazón de su padre con el PRT. El tema parece aún hoy incomodar a algunos de los entrevistados.

G.B: (Los familiares) no dan cuenta de un compromiso fehaciente de alguna línea política por fuera de esta amplitud ideológica que tenía Perrotta. Decían que era una cuestión de que su padre quería escuchar todas las voces y no que tuviera un compromiso político ni con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, brazo militar del PRT) ni con el peronismo.

L.D: Sí, además, Santiago, el hijo menor, no estaba tanto en El Cronista. Y el otro hijo estuvo en un momento pero tenía una formación económica que respondía más al diario viejo que al diario de ese momento, en esta divisoria que hubo entre lo que fue la vieja redacción y la nueva. Entonces me parece que estaban más ligados a ese otro mundo.

¿Y del vínculo entre Perrotta y el PRT qué pudieron reconstruir?

dl P: Nosotros entendemos, por la información que hay, que ese vínculo existía en calidad de informante. Perrotta le suministró información al aparato de inteligencia del PRT, eso está en causas judiciales y aparece en los informes de inteligencia de la SIDE de la época.

L.D: Aparentemente se citaba con Javier Coccoz, que era el jefe de Inteligencia del PRT, acá (NdR: en la Confitería Las Violetas). El procedimiento de seguridad que tenía el PRT hacía que los mismos compañeros no supieran quiénes eran los contactos de cada uno, si Perrotta se veía con Coccoz sólo ellos dos lo sabían.

G.B: Hay gente, como Julio Santucho, que afirma absolutamente este vínculo y otra que lo niega rotundamente. Entonces siempre nos va a quedar esa duda. Más allá de eso, nosotros creemos que sí tuvo una relación y por eso, los militares, amigos y conocidos no se lo perdonaron.

¿Y estéticamente cómo hicieron para poder narrar estas distintas miradas sobre Perrotta y su historia de vida?

L.D: Como pasó bastante tiempo fue muy variado porque empezamos con una estética más convencional, entrevistas básicamente y después sí pensamos en cómo ir mechando con otro tipo de imágenes para que no fuera solamente los entrevistados mirando a cámara. En un momento, se nos ocurrió hacer animaciones, no solamente para recrear lo que no podíamos, sino en algún punto para poner esas imágenes a dialogar con lo que están hablando los entrevistados, trabajando metafóricamente lo que dicen.

«Más allá de eso, nosotros creemos que sí tuvo una relación y por eso, los militares, amigos y conocidos no se lo perdonaron», dijo Gabriela Blanco.

Actualizada 6/09/2017

Ago 30, 2017 | Deportes

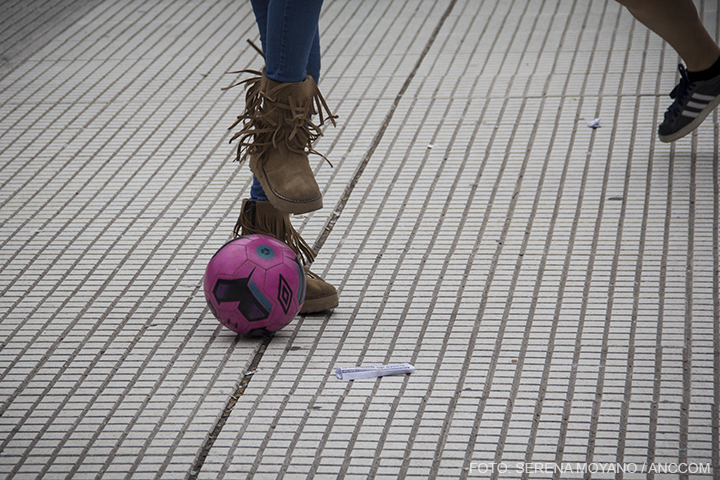

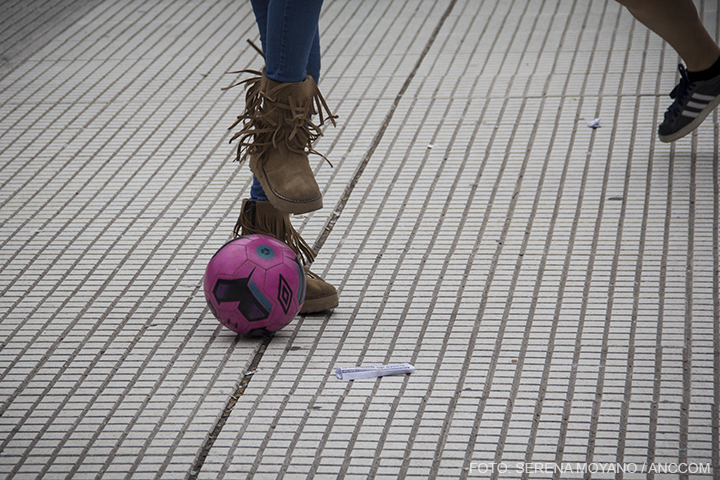

Entre megáfonos, parlantes y gritos de grupos que practicaban un “picadito”, la consigna de la “comunicación es un derecho” se hizo eco este lunes en todos los rincones y resonó en el Congreso de la Nación. Allí, justo frente al Parlamento, organizaciones sociales, políticas, sindicales y académicas volvieron a reclamar por el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y dieron inicio formal a la campaña #Dalepelota, una iniciativa promovida por la Coalición por una Comunicación Democrática en defensa del derecho a la comunicación, el trabajo y la producción nacional.

La celebración del Día de la Radiodifusión y la conmemoración de la iniciativa ciudadana de los 21 Puntos por una comunicación democrática sirvieron de marco al reclamo.

La radio del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) instaló sus bases en la Plaza y realizó la transmisión abierta. Por su micrófono pasaron dirigentes del Sindicato de Medios Gráficos, representantes de la Coalición, integrantes de CONADU y CTERA y dirigentes sociales, entre otros. Todos reiteraron el reclamo por la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 que el presidente Mauricio Macri firmó para desarticular siete ejes clave de la Ley de Medios.

Primero llegaron los gazebos. De un lado Radio FARCO, y a su derecha la Coalición. ¿En el medio? Dos canchitas de fútbol. En una, un “mano a mano”, y en la otra un equipo contra otro. Bajo la consigna “el que gana sigue”, un equipo de futbolistas mujeres se hicieron locales. No había hombres que pudieran ganarles. Alrededor de la radio, ciudadanos que filmaban, escuchaban los reclamos y asentían con la cabeza. A la transmisión abierta se sumaban, a cada minuto, nuevas adhesiones.

En medio del bullicio y de los parlantes que se preguntaban a viva voz “¿dónde está Santiago Maldonado?, Susana Pachecoy, integrante de la Coalición, actualizó los alcances del reclamo. “Esta idea surge para defender los derechos que habían sido conquistados y que no se cumplen a partir de las últimas regulaciones”, subrayó en diálogo con ANCCOM. Además, enfatizó la necesidad de entender a la comunicación como un “derecho humano”.

#Dale Pelota: una jornada organizada por la Coalición por una Comunicación Democrática para la conformación de los nuevos 21 puntos.

El reclamo quedó ampliado por los integrantes de otras dos movilizaciones que se realizaron en la zona casi en simultáneo: el abrazo a las Madres de Plaza de Mayo y la marcha para condenar los casos de “gatillo fácil”. Por detrás de la instalación de FARCO había otra carpa que pertenecía a los trabajadores de PepsiCo que también se sumaron con dos interrogantes: “¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está la libertad de expresión?”.

Las convocatorias tenían ejes distintos, pero cada una de ellas se fusionaban en un punto: el Estado es responsable. Glenn Postolski, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, advirtió: “Estamos claramente en un escenario político donde los grandes grupos comunicacionales juegan a favor de las políticas neoliberales. La sociedad debe tomar conciencia”.

El fútbol como metáfora, como símbolo, y la creatividad como estrategia, fueron las medidas de visibilidad de un conflicto que trae consigo el reclamo “por los 3.000 despidos de trabajadores de medios, la precarización laboral, y el desentendimiento del Estado en la producción nacional”, explicó el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Diego de Charras.

“Este reclamo cobra dimensión en un contexto difícil por la pérdida de políticas públicas en lo educativo, el cierre de las radios escolares, de programas socio-educativos y la cooptación nefasta del gobierno de los medios de comunicación”, completó Alejandro Demichelis, secretario de Prensa de CTERA, en una de las tantas intervenciones “al aire”.

La transmisión de la radio abierta y en vivo, rodeada de gente que se sumaba en el transcurso de la tarde, interrumpía los espacios de debate con un breve relato deportivo, desde el campo de juego. Allí, todas las voces expresaban el descontento por la decisión del gobierno de que el fútbol vuelva “a manos de unos pocos, no como acá en la Plaza que es un fútbol para todos”.

Actualizada 30/08/2017

Ago 23, 2017 | Comunidad

Con la etiqueta #BACapitalGastronómica, el Gobierno porteño promovió el 2º Campeonato Federal del Asado que, según cálculos de la Policía de la Ciudad, reunió a 350 mil personas, 100 mil más que el año pasado. En el mismo escenario urbano que suelen utilizar los movimientos sociales para reclamar pan y trabajo, veinticuatro parrilleros tiraron toda la carne al asador para que la degusten, con exclusividad, los ocho jurados.

A las 11 comenzó a llegar el público a la Plaza de la República, que durante más de cinco horas y bajo un sol radiante fue el escenario de la particular competencia. Cuatro tribunas, con capacidad para cien espectadores cada una, rodeaban el “Estadio del Asador”, dispuesto de espaldas al público. Las veinticuatro parrillas formaban un semicírculo de cara a la prensa y también a Evita, que contemplaba todo a unas cuadras, desde lo alto del edificio de Desarrollo Social. En el centro, dos presentadores vestidos de boina, cinto, bombacha de gaucho, botas y poncho al hombro, se esforzaban por entretener e informar a la gente que ocupaba las tribunas y los más de cinco mil curiosos que intentaban ver algo a través de las vallas.

Entre el Obelisco y avenida Rivadavia, decenas de bancos de madera hicieron un piquete en la traza del Metrobus. A nadie pareció importarle esta vez el caos de tránsito. Cientos de familias sentadas en los cordones de las veredades pasaron allí el Día del Niño. Cuarenta y cuatro parrillas ofrecieron un sinfín de platos provenientes de los stands gastronómicos a beneficio de COAS, una ONG que colabora con el equipamiento de los hospitales porteños y, desde este año –según anuncia en su web– de todo el país.

Una cuadra estaba dedicada a las colectividades y las comidas típicas de sus lugares de origen: Colombia, Austria, Cuba, Perú, España, Líbano, México, Armenia, Italia y Francia. Sin embargo, por precio, practicidad y gusto, el choripán seguía siendo el rey. Enfrente, un cartel que decía “Área de Gobierno” daba la bienvenida a una plaza de juegos. Inflables, conos, sogas y estructuras de plástico eran las preferidas de los niños. Más allá, un laboratorio de reciclaje y un stand de la Policía de la Ciudad generaban la fascinación de muchos con sus sofisticados artefactos de realidad virtual. A metros nomás, sobre Rivadavia, se levantó el enorme escenario que albergó durante toda la jornada a una decena de artistas, otro plato fuerte para algunos de los concurrentes.

Sobre Rivadavia se levantó el enorme escenario que albergó durante toda la jornada a una decena de artistas.

Cuadril, tira de asado, vacío y choripán fueron las carnes que se tiraron sobre las veinticuatro parrillas para competir. El mismo número de pizarrones acompañan los stands e indican el nivel de cocción pedido para cada corte: cocido, jugoso y a punto. Gorras de sol, gorros de cocinero franceses y tubulares, bandanas, sombreros y boinas, ordenados de a dos, frente a cada puesto, indicaban la relación gastronómica de los cocineros, en un caso, y chefs en otro, con la carne asada.

El calzado se alternaba entre zapatillas y alpargatas y la espera regaló algún que otro sapucai, pero la mayor atracción estuvo en el stand de San Luis con sus polleras y boinas coloridas. “Es la primera vez que compiten mujeres, hace veinte años que aso y la esperanza de ganar está, y más entre tantos hombres. ¿Te lo imaginas?”, preguntaba Margarita Mussinger con una sonrisa de oreja a oreja. Mientras, entre tantas preguntas y solicitudes que atendían, una se repetía: “¿Cómo asan las mujeres?” Patricia Ojeda sostenía que el secreto es “hacerlo bien tradicional, bien criollo, no agregarle nada y dejar que el instinto lo guíe sobre la marcha”. En la parrilla de su derecha, se encontraban Ale del Pino y Daniel Giménez, ambos con gorra de sol y representando a Formosa. “Nosotros somos cocineros de cocina, no somos asadores, por eso apostamos a venir a mostrar algo de inventiva”, contaba Giménez. Justo enfrente, bajo el cartel de Santiago del Estero, Néstor Diaz y Hugo Plotino con sus gorros de cocinero champiñón, explicaban que “allá no hay asadores y parrilleros de ley, todos hacemos de todo un poco en la cocina, por eso acá venimos a apostar a lo que mejor sabemos hacer que es el asado jugoso”.

Juan Ignacio, uno de los miembros del jurado, afirmó: “la utilización de los ingredientes es una parte muy importante”, ya que “un poquito de sal te cambia todo”.

Jugo de limón, aceite, orégano, ají molido, ajo, pimentón, laurel, comino, pimienta, nuez moscada y sal fueron los once ingredientes que los competidores tenían para condimentar sus preparados. Juan Ignacio, de la Cabaña Las Lilas, fue uno de los miembros del jurado y afirmaba que “la utilización de los ingredientes es una parte muy importante”, ya que “un poquito de sal te cambia todo”. Además, se juzgaba “la presentación, el sabor, la temperatura y la correspondencia con los puntos de cocción que se les pidió con anticipación”. Pablo, del restaurante Siga la Vaca, sumó a su evaluación “el inicio que se le da, el folclore con el que se hace y la inventiva que se aplicó”.

A las 12 en punto, el primer grupo de parrillas, conformado por La Pampa, Salta, Neuquén, Tucumán, Corrientes, La Rioja, San Luis y Formosa, encendieron los primeros fuegos. Con la opción de usar leña, carbón y papel a gusto, empezaron a llenar de humo el escenario central, donde estaban los presentadores y un incansable guitarrista que musicalizó toda la jornada. En medio del humo apareció el vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, repartiendo sonrisas y apretones de manos. “¡Llegó un amigazo!”, soltó uno los presentadores, mientras el funcionario saludaba y bromeaba con los participantes. El segundo grupo prendió el fuego a las 12:30 y el tercero a las 13.

Minutos antes, en el cubículo de Mendoza, provincia campeona el año pasado, Ramón Robles y Félix Zárate, los dos con sombreros regionales, pañuelo al cuello y camisa a cuadros, comentaban que “es una presión doble para ellos tener que suplantar a los ganadores”. También se quejaban de los problemas de la preparación para el campeonato en Mendoza: “Allá la carne es más dura porque el animal camina más para conseguir pasturas, por eso tenemos que pedir carne de acá para practicar”. Y a poco de encender el fuego, revelaron el secreto que les legaron: “Tirarle sal a las brasas para que exploten y el calor de las chispas pegue en la carne”.

Los asadores tenían dos horas y media para cocinar. Los espectadores, por su parte, tenían media hora de caminata dificultosa para arrimarse hasta el escenario ubicado sobre Rivadavia y ver a Jaime Torres. En las afueras del Estadio del Asador, entre la multitud, se oyó un puñado de voces indignadas: “¡Hacen este show, estos payasos!”, “Es una joda”, “¡Cómo les gusta molestar!”. Es que un grupo de 32 activistas veganos hicieron la representación de un matadero bajo el lema “Del asesinato animal al asesinato humano hay un solo paso”. Daniela, integrante del grupo, sostuvo: “Desde pequeños nos han adoctrinado con hábitos que no sabemos cuestionar. Los animales son esclavos de nuestra ley, la ley del más fuerte”. En la performance, una mujer con un delantal ensangrentado faenaba seres humanos en plena 9 de Julio. En ese momento, un hombre de unos 70 años, envuelto en una bandera argentina y con un bastón en la mano, intentó interrumpir insistentemente la obra, pero los militantes veganos lograron frenarlo. En eso, una mujer coqueta que mira la escena le dijo a su marido: “Si te ponés a mirar, tienen razón”, mientras terminaba de un bocado lo que queda de su choripán.

Un grupo de 32 activistas veganos hicieron la representación de un matadero bajo el lema: “Del asesinato animal al asesinato humano hay un solo paso”.

A las 14:30, la misma hora en la que comenzaba el show de Caramelito en el escenario de Corrientes, en el “Estadio del Asador” ya no quedan tablas, cuchillas, pinzas, palas ni afiadores limpios, y los cortes van a parar a la boca de los jurados que recorren las parrillas y anotan en sus planillas un puntaje del uno al cinco para cada uno. Sin la responsabilidad de ser jurado, Ángel Mahler el ministro de Cultura de la Ciudad –que destinó un presupuesto de 15 millones de pesos a la actividad- se acercó a charlar con ANCCOM: “Lo más lindo de esto es la participación de la gente. La idea nuestra, junto con el Jefe de Gobierno, es hacer que la gente viva el espacio público sin miedo, que lo disfrute acá y en todos los barrios y plazas de la ciudad”.

En el escenario de Rivadavia, Tarragó Ros se presentó pasadas las 16:30. “Resulta que cuando los ingleses vinieron a atacarnos en las invasiones y los metimos presos, muchos se quedaron a vivir acá, entonces cuando les dábamos de comer alguna carne, ellos pedían `give me the curry´, y bueno, nosotros entendimos chimichurri”, relató el acordeonista y desató unas pocas carcajadas y varios asombrados. Enfrente, un hombre de unos 60 años, sentado en un banco de madera y algo molesto, le explicaba a un adolescente que lo acompañaba: “No es así, lo inventó un tipo que se llamaba Jimmy Curry, nosotros en honor a él le pusimos ´chimichurri´, de brutos nomás”.

Salvo el colectivo vegano, unos vendedores ambulantes y algún que otro artista callejero, nada se salía de libreto. Dos horas más tarde hizo su aparición el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para entregar dos parrillas en miniatura y dos escarapelas a Marcelo Herrera y Pablo Ramallo Oliva, los asadores oriundos de Rosario que le dieron la victoria a Santa Fe. Pero esto fue sólo una anécdota para las miles de personas que transitaron detrás de las vallas en una tarde cargada de ritual: domingo, familia, asado y, para completar el Molina Campos, hasta un torneo de truco.

Actualizado 23/08/2017.

Ago 23, 2017 | Culturas

Blas Jaime esperaba tranquilo el comienzo de la avante premier del documental del que es protagonista. Estaba parado con su bastón en la sala de entrada de la Casa de Entre Ríos, en la Ciudad de Buenos Aires. Entre quienes van llegando, María Teresa Barbat, investigadora uruguaya, ni bien lo ve abre sus ojos con sorpresa, una gran sonrisa se despliega sobre su cara y se apura a darle un fuerte abrazo.

“¿Usted da clases de Chaná? -le pregunta a Blas, entusiasmada-. Queremos aprender; tenemos papeles con la lengua escrita pero no sabemos pronunciarla”. Blas Jaime es un entrerriano de 71 años, jubilado de Vialidad, reconocido por la UNESCO como el último hablante de la lengua chaná, una de las cuatro que hablaban los charrúas. El saber que su mamá le había transmitido lo atesoró durante años sin decirle a nadie, ya que le habían enseñado que no era conveniente hablar de su ascendencia, además de que tampoco le interesaba a demasiadas personas por aquel entonces. Blas lo contó recién en el censo de 2005, lo que luego desencadenó la investigación del lingüista José Pedro Viegas Barrios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Su confesión validó la lengua, que se pensaba que había desaparecido 200 años antes. Esta noticia despertó el interés de la directora de cine Marina Zeising, quien decidió que podía aportar a la conservación del valor cultural de la lengua desde su lugar de cineasta y comenzó a trabajar para concretar su proyecto. De esta manera nace Lantéc Chaná (Lengua chaná), el documental que abarca diferentes aristas de esta historia: la conservación del lenguaje, la cultura, su situación actual, y el territorio. Este documental sobre Blas Jaime y la cultura chaná estará disponible a partir de mañana en el Cine Municipal Select de La Plata para todo el público. Además, se prevé su estreno en Italia, Cuba y Uruguay.

En la avante premiere, luego de presentar el documental, Zeising quiso que Blas dijera algunas palabras. Blas miró dulcemente a los invitados y dijo sonriendo levemente con voz tranquila: «Socorro». Al terminar las risas, Blas continuó: «Me gustó más hoy que cuando lo vi por primera vez. Estoy feliz por esto tan impensado, y una de las cosas que más me emociona es que estén aquí, conmigo, mis hermanas chaná». Una de ellas, Mariana Miletti, dijo a ANCCOM: «Blas nos llama hermanas porque somos descendientes también. Enterarnos que había otro chaná y que era hablante fue emocionante, porque fue una manera de conectarnos con el pasado, ya que en nuestra familia no llegó a transmitirse, y no era algo de lo que se hablara», confesó Tové, nombre que le dio Blas a Mariana, en lengua chaná. «El nombre que me puso significa bonita», dijo sonriente.

Era normal que no se hablara del origen en las familias descendientes de chanás. La historia que pasaron en los momentos más duros hizo que quienes se adaptaron tuvieran que ocultar su historia, sus costumbres, su conexión con los pueblos originarios. Blas explicó a ANCCOM que cuando los españoles escuchaban hablar con su lengua nativa a niñas o niños, les cortaban la lengua o les pinchaban los ojos para que no la siguieran difundiendo. Por esto mismo, la directora se conectó tanto con este trabajo: «Ver ahora a un protagonista chaná hablando, escucharlo, ver sus gestos, es algo que habilita lo audiovisual». La actriz Ana Kogan de a poco cae de su participación en la película: «Hacer este documental fue vivir la situación, además de actuar. Yo era el único personaje de ficción. Uno presta el cuerpo, la mente y las emociones para ese momento. Ahora me estoy dando cuenta lo importante que es haber hecho esta película y que se difunda».

«Ver ahora a un protagonista chaná hablando, escucharlo, ver sus gestos, es algo que habilita lo audiovisual», comentó Marina Zeising, directora del documental «Lantéc Chaná».

Blas tuvo el compromiso con su cultura de memorizar durante años la lengua chaná. Su madre le enseñó las costumbres y los valores. Las mujeres eran quienes transmitían la tradición y el lenguaje, pero en este caso, le tocó a él realizar esta tarea, ya que sus dos hermanas están fallecidas. Actualmente su hija Evangelina sigue con la tarea de enseñar la lengua, y da clases en Entre Ríos. «No le enseñé cuando ella era pequeña, porque yo trabajaba mucho y no tenía tiempo. En la secundaria, cuando le quise enseñar me dijo que ella no quería ser india. Ahora que se casó y tuvo un hijo algo se le debe haber despertado y quiso que le enseñe», contó Blas.

Los chanás habían habitado el norte de la actual provincia de Buenos Aires, llegando hasta la parte meridional de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos por el norte, así como la zona alrededor del río Negro y el río Uruguay. Por esta razón la investigadora uruguaya María Teresa Barbat explicó a ANCCOM que en Uruguay, en el pueblo Santo Domingo Soriano, el eclesiástico Dámaso Antonio Larrañaga, doscientos años atrás, al escuchar lo que hablaban algunos chanás ancianos intentó escribir palabras a medida que oía. De esta manera, quedó una cierta escritura de la lengua oral en Uruguay. La investigadora uruguaya pensaba que nunca podría llegar a saber su pronunciación exacta. La respuesta estaba del otro lado del Río de La Plata, cuando Blas Jaime decidió contar que sabía hablar chaná. Ahora ella quiere aprender en sus clases.

«Inicialmente había pensado enfocar el documental en las tierras, porque Blas hablaba mucho de eso, pero finalmente me di cuenta que su verdadero objetivo era mantener su lengua, su cultura, y darlas a conocer», dijo Zeising en diálogo con ANCCOM. Además agregó: «Quise focalizar que era la lucha de la lengua y la cultura, pero todo se cruza. Hay una pobreza estructural causada por una cuestión histórica. No es momentánea de ahora, no es que vino un gobierno malo e hizo eso, sino que tiene que ver con una construcción histórica, los terratenientes tienen las tierras que eran de los indígenas».

Actualizado 22/08/2017.

Ago 16, 2017 | Culturas

Los ojos se cierran y se baila con el resto de los sentidos. Con los perfumes de la pista y la pareja, con la interpretación del contacto en el pecho, con la mano en la espalda, con el tiempo marcado en los oídos y en los brazos. Al bailar el tiempo se suspende en un movimiento. Una caricia enérgica en la espalda agradece la pieza. No se dice nada, solo se sintió.

“Tango queer es el estilo que da lugar al intercambio de roles, las reglas de género acá no corren”, explica Mayra Lucio, antropóloga social e investigadora de corporalidad y sexualidad. En la milonga tradicional, el varón saca a bailar, mediante el cabezazo al aire, y marca los pasos. Elige a la mujer por sus cualidades de baile pero también por su belleza. A ella le cabe la posibilidad de rechazar la propuesta, aunque está mal visto negarse. “La mujer es admirada, deseada, pero luego va a casa y sigue haciendo las cosas de su hogar”, sostiene Mayra Lucio, en referencia al machismo característico de la “cultura tanguera”.

En las clases de tango que se dictan en el Club Pemier las reglas de género no corren.

A partir de 2001, una oleada feminista irrumpió en las milongas under y aparecieron variaciones. El cambio de roles, una de ellas, comenzó como un ejercicio teórico dentro de las clases de tango y hoy es un símbolo y una práctica. En los últimos años, se ha ido “naturalizando” bailar entre personas del mismo género y se han abierto puertas para la negociación y la improvisación. Dividirse los cuatro tangos dentro de una tanda y hasta guiar tres pasos cada uno dentro de la misma pieza, son dos opciones. “Estos cambios rompen con lo establecido, se desarma el sentido que estaba dado”, señala Mayra Lucio.

Falta de apoyo

En el Club Premier funciona El Amague, “escuela de tango estilo milonguero”. Su director, Manuel González, además bailarín y profesor, afirma: “Ahora en los centros culturales, como antes en los clubes de barrio, el tango logra la unión, la comunicación, el arte, el abrazo, la música, la poesía. Acá la gente siente, piensa, se expresa, canta”.

“El estilo milonguero es el más sentido, genuino y musical, el que es producto de una transformación real y no un invento, como otros. Nació de una necesidad. Cuando no había lugar en las milongas comenzaron a acercarse y se encontraron los pechos. Es una transmisión, musicalidad y sensibilidad diferente. No hubo vuelta atrás”, cuenta González, para quien los estilos visuales, los más comerciales, se banalizan: “Si te estás mostrando, no te estás comunicando ni con los demás ni con tu pareja, sólo te estás luciendo. Este producto se vendió a Europa, a los japoneses y encima nos lo venden a nosotros. En cambio, el milonguero se caga en los demás, lo importante es la pareja”, opina.

“Ahora en los centros culturales, como antes en los clubes de barrio, el tango logra la unión, la comunicación, el arte, el abrazo, la música, la poesía».

La rosa en la boca, las medias de red, los festivales de la Ciudad, eso no es tango para González, que se queja de la falta de apoyo del Gobierno porteño: “Que te ayuden a la difusión, que los músicos tengan una buena remuneración, nada de eso pasa. ¿Habilitaciones de condiciones edilicias, un matafuego, salida de emergencia? ¡Obvio que sí! ¿Pero habilitar como milonga o como práctica? Es como que me pidas que tenga una habilitación para reírme”. Son numerosas las milongas clausuradas en la era PRO en Buenos Aires, por eso unas cuantas funcionan a escondidas.

“El tango te cambia la vida para bien. Dejás de tener esa actitud absorbida por el laburo. El tanguero sabe que va a vivir cosas maravillosas y se permite cambiar los horarios por un momento único. No importa de dónde vengas o qué estudios tengas, acá somos todos milongueros y ahí surge magia”, dice González y se despide para ir a la pista.

Para uno de los organizadores del club, los festivales de la Ciudad no son tango.

“¿Bailás?”

Suena un violín y le da color a las luces apagadas. Se suma un bandoneón, un piano, dos violines, tres bandoneones… Ya suenan todos y la oscuridad se va. Poco a poco van desapareciendo en un tiempo marcado, el sonido se duerme en su silencio… hasta que irrumpe la orquesta, todos juntos, iluminando los oídos de los presentes.

Bandoneonista y director de orquesta, Federico Boffi asevera que “el tango es un lente por donde se ven las relaciones, la belleza de la ciudad, las distintas realidades, las cosas que tenemos los porteños como el café o los modos de hablar”. Para él hay dos caminos posibles, “lo que el mercado te pide o lo que a vos te llena”: “Conozco colegas que tocan y escriben lo que no les gusta porque comen del tango. Yo puedo elegir con quién y dónde toco. Pero eso de ´ser libre y hago lo que me canta´, no es así tampoco. Yo quiero tocar para alguien, eso es un límite, pero no económico”, remarca.

Boffi le resta importancia a la falta de apoyo del Gobierno de la Ciudad porque considera que arte y política van de la mano: “El gran dolor es que la guita no llega, por eso la lucha artística no se puede separar de cuestiones políticas, porque justamente empieza y se forma con actividades de militancia: la cultura viene a romper lo establecido en la sociedad”. Para él, el tango for export es un claro ejemplo de un producto construido para hacer dinero que deja sin lugar a otras expresiones.

El director de la orquesta, Federico Boffi, entiende que lucha artística no se puede separar de cuestiones políticas.

Defensor de la presencia de los músicos en la milonga, Boffi se desanima cuando le preguntan si lo que hace es bailable. “El tema es que no todo se baila igual, ¡Hay un violín, flaco, no podés estar tirando patadas! ¡Sentí la música!”, exclama. Aunque también reconoce que cuando fue director de una orquesta, había cosas que le costaba explicar desde la música pero sí podía desde el baile, con un gesto corporal. “La nota es una sola, pero yo necesitaba que con el violín se haga otra, y ahí tenía que bailar”, recuerda. “El baile es un viaje donde uno debe subirse y dejarse llevar. Es un juego comprometido con la pasión –expresa Boffi con los ojos cerrados–: es un lugar de escape, de resguardo. Uno se pierde en ese abrazo, en ese cariño”, dice abrazando al aire.

Yo no sé si es prohibido / si no tiene perdón / si me lleva al abismo / solo sé que es amor, suena ahora en la pista, y entonces, con “Pecado” de fondo, una chica le pregunta a otra: “¿Bailás?”. La elegida sonríe y responde: “Sí, ¿pero sabés llevar?”

«El tanguero sabe que va a vivir cosas maravillosas y se permite cambiar los horarios por un momento único», dice González.

A partir de 2001, una oleada feminista irrumpió en las milongas under y aparecieron variaciones.

Actualizado 16/8/2017