Abr 17, 2020 | Entrevistas

A Alexandra Kohan le gusta pensar en conjunto y cuestionar lo establecido, pero para llegar a nuevas preguntas. Psicoanalista y docente universitaria, en el 2019 publicó, con gran repercusión, su libro Psicoanálisis: por una erótica contra natura. Entrevistada por ANCCOM pide que, por favor, “no hagamos del amor una pasión triste”, habla de los escraches, de que “cuidado no es vigilancia” y, respecto al contexto de aislamiento social actual, se permite la incertidumbre: “Me parece un momento para soportar no saber”. Por otro lado ella, que se desempeña como docente en la carrera de Psicología de la UBA, considera que este cuatrimestre se debería haber dado por perdido.

¿Por qué decidió dedicarse al psicoanálisis?

No recuerdo un momento en el que lo haya decidido ni tampoco creo que haya sido una decisión tomada tan conscientemente. Nunca lo había pensado. Diría que fue una especie de acontecimiento. El psicoanálisis es un encuentro con algo inédito, sorpresivo. Y sigue apareciendo cada vez que leo, cada vez que me encuentro con un paciente, cada vez que voy a sesión. Me analizo desde siempre y no encuentro otro espacio que se le parezca. Supongo que haber advertido los efectos del psicoanálisis como analizante, el modo en que el psicoanálisis cambió mi vida, la manera en que despertó en mí un constante interés por ciertas maneras de leer, hizo que quisiera seguir habitándolo. Me posibilitó vivir una vida un poco más consecuente con lo que quiero, soportar la fragilidad que implica que no haya garantías; le debo no haber quedado melancolizada en las tragedias de mi vida y, por sobre todo, le debo la posibilidad de seguir queriendo el amor luego de todos los amores que se terminaron.

Es una manera de leer, de pensar, de precisar interrogantes y de las consecuencias que eso tiene. Porque lo que el psicoanálisis hace es que el decir tenga consecuencias. Así que supongo que por todo esto no es que me dediqué al psicoanálisis sino que le dedico mi vida al psicoanálisis, en el sentido de una dedicatoria.

¿Se considera una mujer feminista?

El feminismo es, para mí, una práctica. Y como tal, un ejercicio que está en las antípodas del ser. No se es feminista. Es cierto que hay últimamente una euforia identitaria y todo el mundo dice lo que es como si eso bastara. Está lleno de mujeres que se aferran a esa certeza de ser feministas pero después, en las prácticas, arrasan con lo que eso incluye. Todos tenemos contradicciones, ese no es el problema. Quiero decir: yo prefiero no estar tan segura de que soy feminista y, en cambio, revisar las prácticas, pensar qué hago cuando ocupo posiciones de poder, qué cuestiones se activan ahí, de qué modo pienso ciertas escenas. No me interesa adormecerme en una supuesta identidad que para lo único que sirve es para no revisar nada más. Me interesan las reivindicaciones del feminismo pero no me desvela llamarme feminista. No necesito definirme porque, además, sé que definirse a sí mismo detiene la proliferación de sentidos que pueden tener mucha más potencia que la fijación a uno en particular.

¿Cree que el psicoanálisis le permitió tener una mirada diferente respecto del movimiento feminista?

Mi mirada está hecha de lecturas pero, sobre todo, de interlocuciones con otros que están pensando. Me gusta mucho pensar con otros y es ahí donde encuentro una comunidad que me importa. Pensar, como dice Virginia Cano (n. de. r.: activista y filósofa), se parece bastante al amor porque hace tambalear el Yo y porque nos dejamos conmover por la irrupción de un otro. En ese sentido, diría que no hay ninguna pretensión ni intención de tener una “mirada diferente”. Uno plantea sus ideas y los acuerdos o diferencias vienen como efecto, nunca como intención. Me cuesta pensar al feminismo como un movimiento singular. Citando a (n.de.r: la periodista) Florencia Angilletta, voy a decir: “El feminismo no existe. Referirse a los feminismos en plural no es un simple cliché lingüístico. Ayuda a mostrarlo como un mosaico de múltiples consensos pero también de tensiones, ambigüedades, o deseos a veces contradictorios y luchas por el poder”.

Es muy crítica respecto a las frases hechas o consignas como “Si es amor, no duele”. ¿Cuál es su postura respecto al amor desde una perspectiva feminista?

Soy crítica, en el sentido en que me interesa leer en los pliegues en donde se alojan las contradicciones, los sentidos coagulados, los gérmenes que van a producir los estereotipos. Reconozco que me cuesta decir “desde una perspectiva feminista”. Una cosa es que podamos cuestionar ciertos dispositivos afectivos, ciertos paradigmas del amor que fueron atravesando las distintas épocas y otra es que estipulemos qué amor es feminista y qué amor no lo es. Que creamos que deconstruir el amor implicaría no sufrir. No hay manera de no sufrir en el amor. Luego, podemos revisar todo lo que queramos. Pero lo que me preocupa es la suposición de que el camino hacia la emancipación sería protocolizar las relaciones o hacer una pedagogía de las relaciones sexo-afectivas. El asunto no es el contenido de algunos discursos sino su enunciación prescriptiva. Revisemos, analicemos, visibilicemos, pero no seamos pedagogos del amor porque eso es lo contrario a la liberación. No confundamos cuidado con vigilancia.

El amor no puede adjetivarse, porque en cuanto se lo adjetiva se lo clasifica, se lo encierra en un estereotipo y sería lo mismo, en ese sentido, decir “amor romántico” o “amor libre” o “amor feminista” o “amor sano” o “amor enfermo” o “amor tóxico”. Adjetivar el amor es lo contrario a revisar aquello que puede no gustarnos. Porque adjetivar es detener la inquietud, detener las preguntas y a mí me importa mucho formular preguntas. Hoy en día aparecen una cantidad de respuestas y posiciones asertivas pero faltan las preguntas.

Entonces, ¿qué es el amor?

El amor, tal y como yo lo concibo, es un acontecimiento y lo que el psicoanálisis me enseñó es que no hay saber sobre el amor. El amor agujerea el saber. Como dice Martín Kohan, no está ahí para ser resuelto. Hoy en día se pretende que se está “deconstruyendo” el amor pero lo que se está haciendo, bajo esa lógica, es pretender domesticarlo, civilizarlo; es aplastarlo bajo supuestos de que existiría un amor que no implique dolor. Se están escribiendo manuales del buen amor en nombre de la supuesta deconstrucción, manuales con instrucciones de uso de las relaciones sexo-afectivas. Se pretende eliminar el malestar que suscita el deseo. Si seguimos esos manuales, el amor no nos va a doler más, es cierto, porque vamos a estar entre anestesiados y muertos. Se pretende hacer de las relaciones un contrato lleno de cláusulas creyendo que así se evitaría el dolor o la pasión que implica. No hagamos del amor una pasión triste, por favor.

¿Y cómo cree que sería una forma más efectiva de luchar contra la violencia de género?

Me llama muchísimo la atención que me plantees la cuestión de la violencia de género a continuación que me proponés pensar sobre el amor. Encuentro ahí un síntoma muy actual, un estado de cosas: ya no se puede hablar de amor sin tener la violencia en el horizonte. Parece que ya no se pueden concebir las relaciones amorosas sin tener el cuco de la violencia acechando. Es una pena porque se empastan, se superponen las cosas y amor y violencia pasan a ser casi sinónimos cuando lo que estamos tratando, justamente, es de discriminarlos. Como si la soluciones al grave problema de la violencia pasara por pedagogías, instrucciones y prescripciones. Como si fuese indispensable mitigar el amor para anular la violencia.

¿Qué pasa con el feminismo, las redes sociales y los escraches?

Yo estoy absolutamente en contra de los escraches y lo digo así, explícita y claramente. Me parecen nefastos por las consecuencias que generan. Los escraches producen muchísimo padecimiento en ambas partes: en el escrachado porque es literalmente segregado, silenciado, anulado como sujeto; pasa a ser un objeto de la crueldad de la masa y no tiene ninguna posibilidad de tomar la palabra. Es tratado como resto, como basura y estigmatizado en niveles altísimos de los que, la mayor parte de las veces, no se puede volver. La persona que escracha tampoco la pasa bien: nunca es sin consecuencias ese gesto. Muchas veces, una vez que “baja” ese estado de masividad, queda en una soledad enorme y de algún modo ella también queda coagulada en el lugar de víctima y haciendo de ese lugar casi un destino. No sólo no contribuye a luchar contra los abusadores sino que termina banalizando el abuso. Ya no se distingue abuso de acoso o de violación y, además, se domestica todo: se le dice “violín” al violador, por ejemplo. Y como dice Florencia Angilletta: “Si todo es violencia, nada es violencia”. Por todo esto, de ningún modo pondría la práctica a cuenta del feminismo. Cierto sector del feminismo quedó tomado por un estado general de cosas. Y hace poco pensé lo siguiente: lo otro del escrache no es el silencio, para nada. Si de lo que se trata es de no callarse, hablar no tiene por qué hacerse públicamente bajo la forma del escrache. Hay muchísimas mujeres que no quieren hablar de esa manera. No hay por qué obligarlas. Hay que seguir generando y pensando espacios en donde ese decir pueda alojarse, pero la alternativa al escrache no es el silencio, eso es una falacia.

Esta pandemia y la consecuente cuarentena que estamos llevando a cabo en el país (y en el mundo) es un evento sin precedentes. ¿Cree que va a generar cambios permanentes tanto a nivel individual como social?

Voy a contestar lo que contestó una vez (N.d.r.: el psicoanalista francés) Jean Allouch, cuando le preguntaron sobre las formas “venideras” del síntoma: no siendo ni profeta, ni visionaria, ni socia de pronosticar, heme aquí, sin poder responderte. No sé y me parece un momento para soportar no saber. Y todo lo que se anticipe tiene más que ver con un anhelo personal que con la posibilidad de leer en medio de esta situación. Como dice la psicoanalista Carina Gonzalez Monier, el psicoanálisis sabe hacer con lo nuevo y con lo sorpresivo. Esta pandemia es una situación absolutamente nueva y por eso mismo no sabemos qué puede advenir como síntoma. Lo que sí sabemos es que estamos disponibles y dispuestos a atajar aquellos efectos que puedan suscitarse. En definitiva, tampoco se trata de patologizar esta situación.

En las últimas semanas vimos en la calle un crecimiento de la vigilancia civil, personas gritando desde los balcones o con megáfonos a sus vecinos. ¿A qué se deben estos comportamientos?

Supongo que a una euforia vigilante que está siempre al acecho. Quizás sea un modo de tranquilizarse a sí mismos y a su conciencia de buenos ciudadanos. Qué se yo. A sentir que tienen el poder de determinar moralmente quién está de qué lado. Otra vez podría decir: no confundamos cuidado con vigilancia. Lo que más me llama la atención es que se vigilan los cuerpos de los demás y se pretende que la amenaza siempre es el otro. Los que denuncian no se perciben nunca como posibles portadores de un daño. Los escraches en este momento muestran lo que decía en la pregunta acerca de los escraches: no son del feminismo. Hoy hay un Estado presente que está ocupándose de los que incumplen, no hacen falta voluntarios para vigilar y castigar.

¿Cómo está desarrollando su rol como docente? ¿Está pudiendo realizar cursadas online?

La Facultad de Psicología decidió llevar adelante algo que se llama “Plan de contingencia”. Más allá de mis desacuerdos con ciertas resoluciones de la UBA y de lo que cada facultad está decidiendo, voy a empezar a dictar clases por Zoom que es algo que decidimos en la cátedra en la cual trabajo. Voy a poner lo mejor de mí pero lo que sucede en el aula con los cuerpos presentes es irremplazable y lo voy a extrañar mucho. Mi posición es que habría que haber perdido el cuatrimestre porque es un momento para parar y no para intentar “recuperar” nada. La UBA nos dejó bastante solos a los docentes y no se puede improvisar en medio de la pandemia. Por otra parte, un sector de los estudiantes reclama y presiona en un tono un tanto hostil hacia los docentes. No sé, creo que no se advierte del todo lo que estamos pasando ni se termina de percibir que los docentes también somos trabajadores. De todas maneras, dar clases siempre me entusiasma y voy a tratar de que mi entusiasmo se note “en cámara”.

Abr 15, 2020 | Géneros, Novedades

En lo que va del año, el 62% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima.

“A Cristina la maté porque empezamos a discutir porque yo no quería tener relaciones”, le confesó Abel Romero al fiscal de Lanús Jorge Grieco. Los cuerpos de Cristina Iglesias (40) y su hija Ada (7) fueron encontrados el 28 de marzo, enterrados en el patio de la casa en la que vivían en Monte Chingolo. “A la nena la maté porque se despertó y comenzó a gritar al ver a su madre tirada en el piso”, reveló Romero, aunque los peritos que realizaron la autopsia consideran que la niña fue apuñalada mientras dormía.

Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el 20 de marzo, el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” registró 18 femicidios confirmados, lo que implica uno cada 32 horas. Susana (51), Lorena (32), Solange (2), Cristina (40), Ada (7), Florencia (39), Yoana (30), Romina (39), Alejandra (22), Estella (40), María (45), Anacarla (2 meses)… la lista sigue y no para.

“Hubo polémicas con los números, tiene que ver con cómo se consigna”, explicó a ANCCOM Laura Rothberg, integrante del Observatorio. “Nosotras hacemos el registro a nivel mensual porque se necesita un tiempo de análisis, sobre todo en temas como estos, que a veces parece que son femicidios y no lo son. Pero, entendiendo el contexto y lo que es para una mujer que sufre violencia de género estar encerrada con su agresor, decidimos sacar una cifra el 13 de abril, cuando se suponía que terminaba la cuarentena”. Y añadió: “Las cifras que nosotras tenemos son representativas, ya que hacemos un monitoreo minucioso de más de 160 medios gráficos y digitales de todo el país. Hay muchas variables y es muy difícil. Un registro único cruzaría distintos tipos de métodos y fuentes como las denuncias, los medios y las causas judiciales”, concluyó Rothberg. Si bien el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tiene la propuesta de un registro único de femicidios a nivel nacional, aún no está operativo.

Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2020, hubo 86 femicidios. Frente al contexto de aislamiento social hay un dato que cobra especial relevancia: en lo que va del año, el 72% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima. En cuanto al vínculo con el agresor, el 56% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas. Los resultados no dan lugar a dudas: en los hogares está el mayor peligro para las mujeres y los femicidas son los hombres que alguna vez dijeron amarlas.

El 65% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas.

Según las Naciones Unidas (ONU), al menos una de cada tres mujeres ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja. Esto convierte a la violencia contra las mujeres y las niñas en una pandemia. Ahora, frente a la emergencia sanitaria por el avance del COVID-19, la ONU advierte que la tendencia indica que habrá un menor acceso a la salud sexual y reproductiva y un incremento de la violencia doméstica cuando los hogares están bajo tensión.

En nuestro país, han aumentado tanto los llamados a la línea 144 de violencia de género como las consultas por redes sociales. En la provincia de Buenos Aires, la línea 144 recibió un 56 por ciento más de llamadas desde que se inició la cuarentena, según informó el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense.

“Es algo que preveíamos por el contexto de aislamiento social obligatorio. Pero, por otro lado, hay una baja de las denuncias en los ámbitos que son presenciales justamente por las medidas de restricción de circulación”, explicó a ANCCOM la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz. “Vivimos esta doble preocupación: cómo una consulta después puede traducirse efectivamente en una denuncia, y cómo hacer para que las medidas de protección, de ser necesarias, se lleguen a tomar- agregó Díaz-. Estamos trabajando en esa línea porque son parte de las nuevas problemáticas que aparecen en este contexto”.

¿La línea 144 se encuentra saturada?

No, se está trabajando mucho. El Ministerio de la Nación incorporó una línea de WhatsApp. Es una vía por la cual el mensaje de texto es otra opción y la verdad que es bueno porque a veces no se puede hacer una llamada, pero sí mandar un mensaje. Nosotras también incorporamos en la Provincia un WhatsApp y sumamos nuevas operadoras a la línea telefónica.

Una vez que la víctima se contacta con la línea 144 o a través de las redes sociales, ¿cómo es la articulación con la Justicia?

Normalmente se nos da un teléfono de contacto y se ve con la persona en qué momento puede hablar. Entonces, el equipo de seguimiento se pone a trabajar dependiendo del grado de urgencia que tenga el caso. Si es un caso extremadamente urgente se articula directamente con Seguridad, con el 911. En los casos en los que se puede hacer una denuncia, se le explicita por las vías en que puede hacerlo. Hoy el Ministerio de Seguridad tiene una página por la que se puede hacer la denuncia y después ver qué disposiciones se llevarán a cabo. Por ejemplo, las medidas cautelares se prorrogaron por resolución de la Corte hasta que dure el aislamiento sin necesidad de ningún trámite. El tema es cómo se van a tomar medidas en los casos que se están denunciando ahora. Por eso, tuvimos una reunión con el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lazzari, y con el procurador, Julio Conte Grand, para trabajar en esto. Estamos buscando algún tipo de aplicación simplificada con un formulario único y también hacer alguna campaña de comunicación común. Estamos aprendiendo todos.

Según la ONU, una de cada tres mujeres ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual.

Entre las nuevas medidas destinadas a reforzar la atención a las personas en situación de violencia de género, el Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) lanzaron el primero de abril la campaña solidaria “barbijo rojo”.

“Una siempre tiene una farmacia más o menos cerca de su domicilio y, si no puede salir, puede ir un conocido o un familiar que sepa de la situación. Hay que ir a la farmacia y decir: ‘Quiero un barbijo rojo’. Al recibir el pedido, el personal farmacéutico activará el protocolo que es un secreto profesional para no poner en peligro a la víctima”, dijo a ANCCOM la pro-secretaria de COFA, Alicia Merlo. Y añadió: “Hemos sido elegidos por el Ministerio dado que COFA abarca 18 de las 24 provincias y, en las seis restantes, siempre tenemos farmacias amigas”. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la campaña se ha implementado “parcialmente en algunos municipios”, declaró la ministra Díaz.

También, se sumaron a la medida la Federación Nacional de Empleados de Farmacia (FENAEMFA) y la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF). “Cuando tomé conocimiento de la campaña, a través de los medios, pensé que teníamos que sumarnos porque, en realidad, los que tienen contacto permanente con el que entra a la farmacia son nuestros afiliados”, expresó a ANCCOM el Secretario General de FENAEMFA, Víctor Carricarte.

Otra de las disposiciones fue la Resolución 15/2020, que aclara que las mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género pueden salir de sus domicilios, solas o con sus hijos e hijas, si necesitan protección, realizar denuncias o pedir ayuda.

Estas nuevas medidas son fundamentales para responder ante la emergencia, pero para evitar nuevas víctimas es necesario desarrollar un proyecto a largo plazo. Para la socióloga e investigadora Dora Barrancos se trata de “repensarlo todo. Hay que tener institutos en los barrios que exclusivamente se dediquen a una sistemática acción de prevención y generen debate de las violencias, instruir más a las mujeres e implementar un tratamiento de los violentos. Son cuestiones que hay que encararlas en una circunstancia de base, que es modificar completamente la pauta vincular y curricular en el sistema educativo.” Y agregó: “Por un lado, estamos fatigándonos por los espantosos números que arroja la violencia y los femicidios, pero por el otro, estamos postergando muchísimo la reforma curricular, la readaptación de las mentalidades de la docencia en nuestro país. Mientras tengamos un fortalecimiento del patriarcado con índoles categoriales en el sistema educativo existirán experiencias vehiculizadoras de violencia. Si tenés tareas de niños y tareas de niñas; qué hacen las mamás y qué hacen los papás exclusivamente, ¡estamos en el horno! Ahí hay una autorización patriarcal porque alguien tiene mejor disposición que otros. Henos aquí en el cuadro del círculo vicioso de la violencia patriarcal. Hay que cortar eso desde abajo.”

Con respecto a los cambios que puede generar el coronavirus en nuestra sociedad, Barrancos comentó a ANCCOM: “Ahora vemos cómo está en riesgo la vida humana, cuando volvamos a la normalidad se verá que hay otros males evitables y, sin embargo, siguen matando a las mujeres. No estoy muy entusiasmada sobre la modificación completa que se pueda realizar. No es tan fácil el bien social, no es tan fácil inhibir las formas brutales capitalistas. Pero, vamos a apostar de todos modos.” Y reparó en una situación paradójica que produce el confinamiento: “Como todo el mundo está en su casa, han disminuido los ruidos habituales, hay mucha audición. Por ejemplo, yo estoy en un barrio en el que puedo escuchar ruidos, voces, alaridos. Y antes, eso en el ruido general no se percibía. En ese punto podemos llegar a intervenir como vecinas y vecinos.”

El desafío está en cómo erradicar la violencia que, según la ONU, provoca más muertes que la tuberculosis, la malaria y todos los tipos de cáncer juntos. Hoy, incluir la perspectiva de género en la respuesta frente al COVID- 19 resulta más urgente que nunca para evitar que el “quedate en casa” se convierta en una trampa mortal.

Por situaciones de violencia de género llamá al 144. Podés escribir por WhatsApp a los números (+54) 1127716463 / (+54) 1127759047 / (+54) 1127759048. O mandar un mail a: linea144@mingeneros.gob.ar. Si la situación es de emergencia, comunicate al 911.

Abr 9, 2020 | Novedades, Trabajo

Mientras profesionales y no profesionales del mercado informal se ven afectados por no cobrar sus honorarios en efectivo, quienes se la rebuscan manejando un Uber pero tienen acceso al sistema bancario se endeudan o “revientan” la tarjeta de crédito. También crítico el caso de familias sin ahorros, hacinadas en habitaciones de pensión o en asentamientos de emergencia entre quienes muchos deben hacer la cuarentena en barrios donde el 70% de las casas no tiene agua potable. En estos lugares, se vuelven más importante que nunca el rol de los comedores y, sobre todo, la solidaridad vecinal, al mismo tiempo que las medidas del gobierno para contener el impacto social son bienvenidas por cualquiera que esté en situación precaria.

Marina Torres (51) y Carlos Cazón (48) viven en Dante Ardigó, en la localidad de Florencio Varela. Son en total seis, contando a sus cuatro hijos. Juntos conviven en un pequeño hogar de un asentamiento. Marina es empleada doméstica y no percibe haberes durante la cuarentena porque está en negro. Carlos trabaja en una empresa que subcontrata empleados para labores de limpieza en oficinas.

“Lo que más quiero es que pueda acabar todo esto porque vivimos solo con lo de mi esposo”, dice Marina, que tiene claro que las dificultades no van a terminar con la cuarentena: “Pero bueno, me preocupa cómo estará después la economía”. Ambos se inscribieron para el subsidio de diez mil pesos anunciado desde la ANSES.

Según el último relevamiento realizado por el Observatorio Villero de la organización La Poderosa, entre cuatro y diez personas conviven en cada hogar de los asentamientos. Desde la agrupación, afirmaron en un comunicado también que “cuando el poco dinero de las changas se acaba, es hora de salir a la calle”. Pero también los comedores comunitarios se ven afectados cuando la demanda de comida es mayor que las raciones disponibles. El colectivo habilitó una cuenta bancaria desde la que reciben donaciones para familias que se han quedado sin ingresos.

Lidia Palacios (67) se jubiló por una moratoria. Desde una semana antes de que empezara la cuarentena le fue anunciado que nadie, fuera del personal esencial, podía entrar ni salir del hogar para adultos mayores donde trabaja en Boedo, barrio donde vive con su hija, Pamela (30 años, desempleada) en la habitación de una pensión.

“Empezamos pagando nueve mil ochocientos pesos”, dice Lidia respecto al alquiler de la habitación. Se trata de un ambiente con dos camas, una heladera y un televisor. No hay internet. “Además no hay contrato, entonces si se les canta nos echan y ya”. Pamela interrumpe para decir que la dueña “es buena onda”, que la vez pasada les perdonó un atraso de tres mil pesos. Lidia sigue preocupada. Ni siquiera puede pre-inscribirse al subsidio de diez mil pesos anunciado por Anses. Llegó dos años tarde.

El libro La clase un cuarto, de los hermanos Hugo y Vicente Muleiro, señaló a todo un estrato de la sociedad argentina que supera la línea de pobreza pero cuyos ingresos no les alcanzan para ser estrictamente de clase media. Se trata de más del 50% de la población del país, que vive con pánico la posibilidad de caer bajo dicha línea.

Tal es el caso de Ana Clara (21, Morón) y su familia: “Hasta 2012 éramos de clase media”, comenta. Su padre Augusto (58) es maestro mayor de obra especializado. Pero desde que perdió su trabajo hace ocho años hasta que llegó la cuarentena manejaba un Uber. “Está reventando la tarjeta de crédito”, comenta su hija, “y yo pongo la liquidación de mi último laburo. Es una mezcla de estados de emergencia. Antes no sabíamos si íbamos a pagar la olla, ahora sabemos que si esto continúa vamos a terminar vendiendo cosas o trocando”.

Florencia (24) vive con su pareja, Axel (29). Él es feriante en San Telmo. Ella lleva adelante un emprendimiento en el que distribuye juguetes eróticos y artículos fetichistas y fue hasta el pasado mes de febrero coordinadora de una licenciatura a distancia. “Lo único que nos está salvando – dice Florencia- es que ambos fuimos a trabajar en gastronomía durante la temporada en la costa”. Pero agrega: “Si para junio no tenemos un ingreso estable tendríamos que irnos del departamento a vivir con amigues o familiares”. Si bien Axel está próximo a recibirse de abogado, no confía en encontrar empleo en dicha profesión. “Lo del subsidio planeamos intentarlo. No sé si sucederá. Pero realmente nos vendría bien”.

También gastronómica, Gabriela Capelinni (22): “Hasta que cobre mi sueldo estamos viviendo con las compras que hace una vecina con la tarjeta alimentaria”, dice. Pero, además, comparte la preocupación de tantos por el futuro: “El sector gastronómico está re golpeado y nada va a ser igual”. Como tantos trabajadores de la gastronomía, uno de los rubros más golpeados de la economía del país (la asistencia a restaurantes cayó un 81% durante el año 2019 según informe de la encuestadora D’Alessio IROL/Berenztein) la única alternativa que ve Gabriela a su situación es cambiar de ramo. Además, la cuarentena la sorprendió lejos de su hijo, quien estaba casa de su ex pareja: “Emocionalmente estoy destruida, Dante es una criatura de seis años que no entiende”.

Factores comunes a cada estrato son la informalidad y los contratos no registrados. Así, un trabajador no puede beneficiarse del decreto que suspende despidos por sesenta días, y un inquilino depende de la buena voluntad del dueño o inmobiliaria. La crisis socioeconómica del Coronavirus viene a profundizar fisuras preexistentes en una población golpeada por varias oleadas de precarización.

Abr 9, 2020 | Comunidad, Novedades

Sudamérica fue fuertemente impactada por el COVID-19. La llegada tardía del virus le dio la posibilidad a la región para analizar lo que sucedía en el exterior y tomar medidas a tiempo. Sobre todo, considerando los estragos que podía causar por los evidentes problemas estructurales. Cada gobierno actuó con autonomía y por eso los resultados son tan distintos. El virus expone los costos que se ya se sienten en los países de la región. ¿Cuál es la situación de los principales países de la parte sur del continente?

En Uruguay, el nuevo presidente, Luis Lacalle Pou, asumió apenas días antes de que comenzara la pandemia: el 1° de Marzo. Desde el 13, cuando se confirmó el primer caso en su país, el gobierno soltó paquetes de medidas contundentes para controlar la situación, como el cierre parcial de frontera y prohibición del desembarco de cruceros, la suspensión de espectáculos públicos, eventos masivos, el cierre de shoppings, órganos estatales y de instituciones educativas sin fecha de reapertura. Al momento, cuentan con 456 casos confirmados, 7 fallecidos y 192 personas recuperadas. A diferencia de Argentina, Lacalle Pou prefirió exhortar a la gente a que se aísle. “¿Alguien en serio con responsabilidad está dispuesto a llevar detenido a un uruguayo en cualquier lugar del país que está tratando de hacer el peso, no para la semana, sino para el día?”, manifestó.

En cuanto a medidas económicas, se ha creado un “fondo de coronavirus” de aproximadamente 400 millones de dólares para asistir a los más vulnerables. Está formado por una reasignación de fondos públicos, incluido un recorte de sueldos y jubilaciones de funcionarios por un mínimo de dos meses, que va progresivamente del 5% al 20% a los que reciban desde 80.000 pesos uruguayos (1850 dólares). Además, se les otorgó subsidios por enfermedad a la población de riesgo mayor a 65 años y se construyeron refugios para facilitarles el aislamiento. Paralelamente, se flexibilizaron los requisitos para el acceso al subsidio por desempleo.

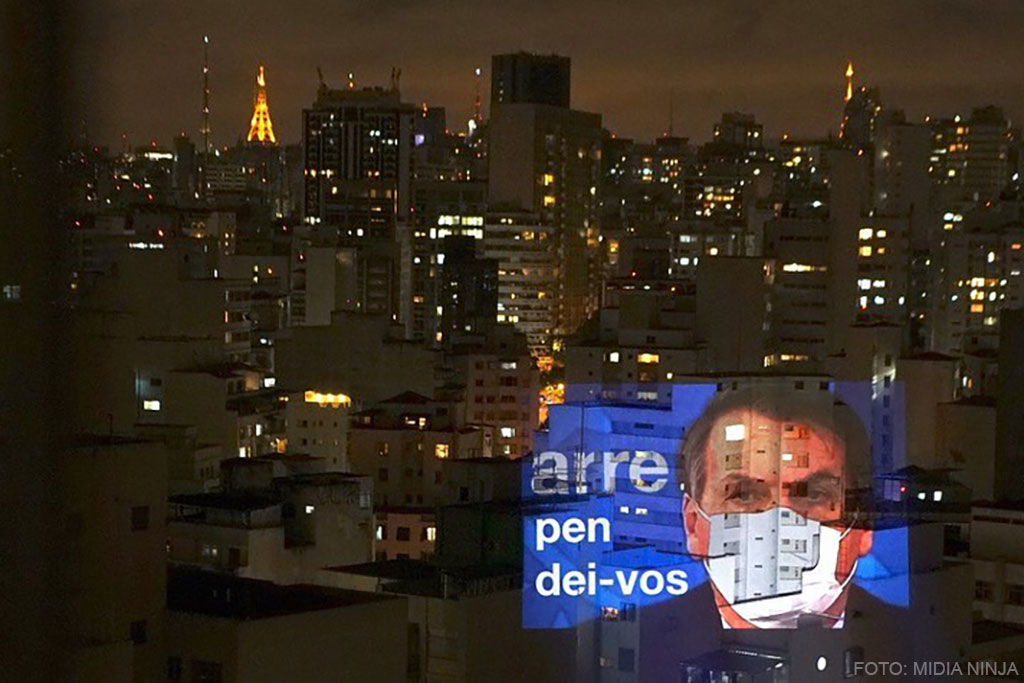

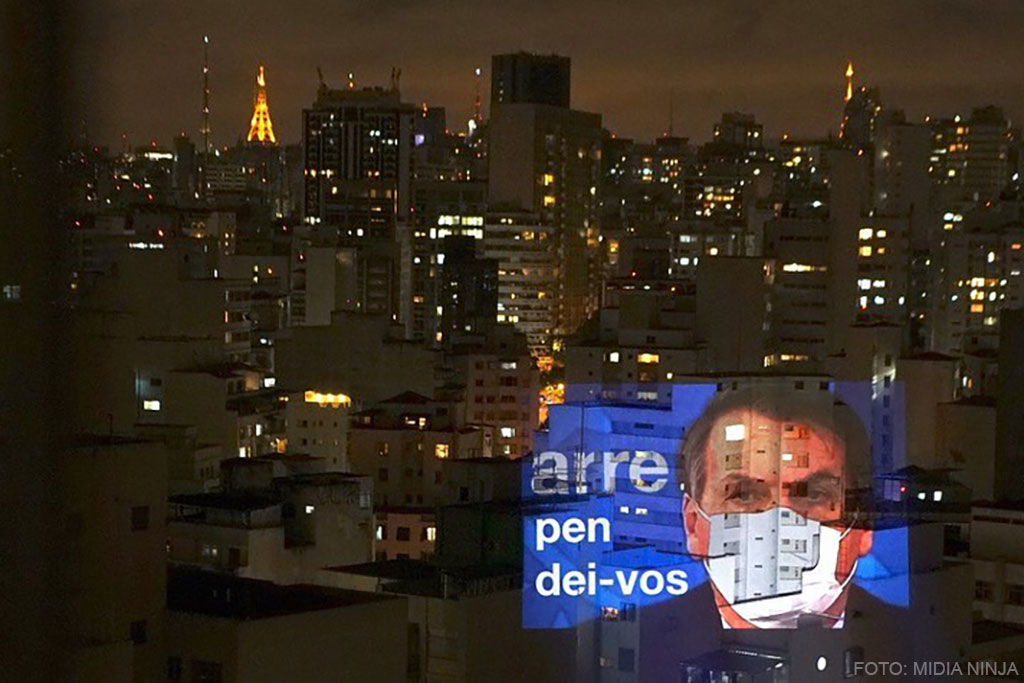

En Brasil, Jair Bolsonaro en principio minimizó la situación. En sus declaraciones, aseveró que el verdadero problema era la “histeria” que se había generado alrededor de la enfermedad. Dijo que los brasileños son inmunes a ella porque saben “bucear”, se “meten en alcantarillas” y que, a lo sumo, tendrían solo una “gripecita”.

Bolsonaro no impuso ninguna medida para facilitar la cuarentena, sino que priorizó la continuidad de la actividad económica. “¿Algunos van a morir? Van a morir, lo siento. Así es la vida. No se puede detener una fábrica de automóviles porque hay 60.000 muertes en accidentes de tráfico al año, ¿verdad?”.

El tiempo pasó, los contagiados aumentaron, así como las divisiones sociales en Brasil. Hoy los casos confirmados ascienden a 16.238, con 173 personas recuperadas y 823 fallecimientos. Lo que decayó fue la popularidad del presidente, quien se fue aislando progresivamente. Fueron los gobernadores los que tomaron conciencia y lo desafiaron primero. Wilson Witzel de Río de Janeiro declaró cuarentena hasta esta Semana Santa y João Doria de San Pablo ya comunicó la extensión de la cuarentena hasta el 22 de abril. Cerraron comercios, servicios y actividades no esenciales, así como también las instituciones educativas. Pese a que Bolsonaro los calificó como “lunáticos”, la Legislatura aprobó un subsidio a trabajadores informales y autónomos, en principio por tres meses, de 600 reales (115 dólares), más del doble del monto propuesto desde presidencia, y se le inició un proceso de juicio político.

Paraguay es el país donde se registra el más bajo porcentaje de afectados en comparación del resto del continente sudamericano, con 124 casos confirmados, 5 fallecimientos y ya 18 recuperados. Se pueden vincular estos números con el accionar inmediato del Presidente Mario Abdo Benítez, que decretó el 16 de marzo la restricción de circulación de vehículos y personas en la vía pública entre las 20:00 y las 04:00 AM (hora local), medidas que se endurecieron y extendieron hasta el 12 de abril debiendo respetar el aislamiento total obligatorio. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, había expresado que «No es un toque de queda, pero es lo más parecido. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho a la circulación se va a restringir con el objetivo de ser drásticos con respecto a la cuarentena, que no es otra cosa que el aislamiento».

Las esperanzas de Colombia se mantuvieron a flote durante las primeras instancias de contagio. En 2014 y 2018 habían confrontado otros virus: el chikunguña y el zika. Esto fortaleció el sistema sanitario con recursos como un laboratorio de detección en 24 horas y un Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Instituto Nacional de Salud (INS). Aun así, una semana después de la confirmación del primer caso de coronavirus, el 6 de marzo, el gobierno de Iván Duque declaró la emergencia sanitaria. Su primera medida fue decretar un aislamiento preventivo obligatorio a mayores de 70 años hasta el 30 de mayo y facilitarles el acceso a subsidios, pensiones y a la “canasta básica”. Además, suspendió las actividades educativas y cerró las fronteras terrestres, marítimas y fluviales. Luego de una semana, el mandatario ordenó a la totalidad de los ciudadanos, independientemente de su edad, respetar la cuarentena hasta el 13 de abril.

La cantidad de infectados se quintuplicó desde la primera medida implementada hasta la fecha, por lo que Duque ordenó prolongar el aislamiento por dos semanas más. “Esta pandemia está en el mundo y mientras no se desarrolle una vacuna va a estar presente. Nuestro reto es ser capaces de adaptarnos, lo que significa seguir protegiendo la vida, la salud y tomar todas las medidas que se requieran”, manifestó en cadena nacional. A la fecha, entre los colombianos hay 2.054 casos confirmados, de los cuales ya han fallecido 55 personas y otras 123 se encuentran recuperadas.

En Bolivia, frente a una escasez de recursos, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, expresó: «No tenemos las condiciones en salud para enfrentar esta pandemia, pero sí podemos quedarnos en casa», razón por la cual ordenó acatar la cuarentena nacional desde el 22 de marzo hasta el 15 de abril, para reducir la cantidad de afectados, que suman a la fecha 264 casos confirmados, con 18 fallecimientos y 2 recuperaciones.

Desde entonces, los mercados y centros de abastecimiento cierran al mediodía y solo una persona por grupo familiar tiene permitido el acceso a ellos para hacer las compras. El transporte público y privado fue suspendido, aunque se habilitaron permisos especiales para transportar trabajadores del área de la salud, la comunicación y otros empleados de servicios indispensables como el agua, la electricidad y el gas. La implementación de esta medida permitió un ascenso gradual y controlado de la pandemia, ya que se registraron 160 casos de contagio en dos semanas, una cifra menor en comparación a otros países.

En Venezuela el presidente Nicolás Maduro impuso la cuarentena total obligatoria el 17 de marzo, después de expresar en cadena nacional que «es la situación más grave a la que se haya enfrentado Venezuela nunca antes». En principio, la medida se aplicó solo en siete estados del país (Caracas, Miranda, Vargas, Zulia, Táchira, Apure y Cojedes), obligándolos a suspender todas las actividades que no estén involucradas con los servicios de salud, transporte, alimentos y seguridad. Días después, la obligatoriedad del aislamiento se expandió por toda Venezuela porque, según manifestó el presidente, “la única forma de detener los canales de propagación es entrando en una fase drástica de cuarentena colectiva en todo el país».

Hasta el momento, tanto el gobierno venezolano como la OMS confirmaron 167 casos, entre los cuales anunciaron 9 fallecidos y 65 recuperados. Pese a estas cifras oficiales, el diputado opositor de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, aseguró que es mayor la cantidad de casos positivos de COVID-19 en comparación a lo revelado por el oficialismo. «Nicolás Maduro miente y las mentiras le van a costar la vida a los venezolanos por no tener información real de lo que ocurre. Miente en el número de pruebas hechas y pone en riesgo la vida de los venezolanos», dijo en una conferencia de prensa.

Mientras tanto en Chile, con los militares en la calle, recorte de sueldos, la gente en las casas, el plebiscito por la reforma constitucional pospuesto y la derecha en el poder, el presidente Sebastián Piñera logra tener al pueblo recluido en cuarentena. Piñera debió esperar al momento justo para legitimar las medidas que lo habían enfrentado constantemente con el pueblo en el pasado. Decretó el Estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días, lo que le permite, entre otras cosas, limitar ciertos derechos o garantías constitucionales, como el libre tránsito y la posibilidad de establecer toques de queda. En ese contexto, estableció un toque de queda de 22:00 a 5:00 AM (hora local), suspendió las clases hasta el 12 de abril, cerró los shoppings y canceló todo evento masivo. Además, se declaró la cuarentena total, pero solo en determinadas comunas-distritos de algunas ciudades, en donde había grandes focos infecciosos.

La particularidad de Chile es que es el país que más tests hace para diagnosticar el virus en la región. Se realizan más de 4.500 por día, y esa es la estrategia clave del país trasandino para localizar y combatir la enfermedad. También es el que maneja la tasa más baja de mortalidad en relación a la cantidad de contagiados: con 5.546 casos confirmados, 48 de esos casos fueron fatales y ya hay 1115 personas recuperadas.

Por ahora, el pueblo está encerrado, pero toma nota de cada error del gobierno. El ministro Jaime Mañalich indicó que “el coronavirus puede mutar” y ponerse en “buena persona”, cuando en realidad la OMS expresa que el virus no ha mutado. Además, el gobierno habilitó suspensiones en empresas, lo cual implica que la gente cobre un seguro de cesantía que significa una suma significativamente menor de los ingresos mensuales.

En Perú, el coronavirus llegó en medio de una crisis política que acarrea desde hace tiempo. Recién el 16 de marzo se restableció el Congreso, suspendido desde el año pasado. Los nuevos legisladores tuvieron que jurar, en una ceremonia privada, respetar lo más posible la cuarentena obligatoria.

El presidente Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia el 15 de marzo. Desde ese día, el país quedó militarizado para controlar que la población cumpla con las restricciones impuestas, lo que generó una serie de abusos de poder. Además, sancionó una Ley de Protección del Personal de Seguridad que exime a los oficiales de responsabilidad penal al herir o matar «en ejercicio regular de su función constitucional”. Esto se ganó el repudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos.

Perú está sometido a uno de los confinamientos más duros de la región. Cuenta con un toque de queda nocturno de 11 horas (de 18:00 a 5:00 AM). Además, se segmentan las salidas masculinas y femeninas. Los hombres pueden salir los lunes, miércoles y viernes y las mujeres, el resto de los días de la semana. El domingo, el acceso está prohibido para la totalidad de la población. Las cifras de infectados hasta el momento asciende a 4.342 casos, entre los cuales se cuentan 121 fallecidos y 1333 recuperados.

La mayoría de los trabajadores se siente indefensos ante la crisis, porque aproximadamente el 70% de su economía es informal. Para ayudar a estos sectores, desde el gobierno lanzaron un plan de bonos de emergencia de 380 soles (108 dólares) por familia.

Ecuador tiene la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en Sudamérica. El sistema de salud dejó de responder y, en consecuencia, un gran número de personas falleció en sus casas, sin atención médica y en presencia de los familiares. El sistema funerario colapsó dejando postales de familias que creman a sus familiares en las calles. Desde el gobierno, llegaron a considerar la creación de una fosa común para “los caídos”. A la fecha se registran 4.450 casos confirmados, con sólo 140 recuperados y 242 casos fatales.

El presidente Lenin Moreno tardó en reconocer la inoperancia de su gobierno para combatir la pandemia del coronavirus. En un principio, decidió ocultar a sus muertos. Según un protocolo para la “disposición final de cadáveres”, no se especificaba la causa de muerte y con esto se manipulaban los números. Solo después de una gran presión mediática, el presidente admitió que “los registros oficiales se quedan cortos”.

A pesar del sufrimiento económico de su pueblo, Moreno anunció otro ajuste en plena crisis con recortes presupuestarios y salariales para los empleados públicos. También desembolsó 320 millones de dólares en pagos a bonistas. Ecuador no puede imprimir dinero, por lo que todo indica que continuará endeudándose con fondos internacionales.

El oficialismo envió al congreso una “ley para proteger el empleo” y está ofreciendo un bono único por dos meses de 60 dólares para familias que trabajan “por cuenta propia”.

Ecuador también está militarizada, en estado de excepción desde el 16 de marzo. Actualmente tienen un toque de queda de 15 horas: el más largo de la región.

Abr 9, 2020 | Comunidad, Novedades

«El aislamiento incrementa sentimientos de depresión y tristeza porque sus vínculos primarios están apartados”.

El avance del coronavirus (Covid-19) en nuestro país y la extensión de la cuarentena hasta por lo menos el 13 de abril, intensificaron las problemáticas existentes entre los adultos mayores de 60 años, principal grupo de riesgo. Especialistas en gerontología confirman un incremento de sentimientos de soledad, depresión y ansiedad en los ancianos, entre otros conflictos que se desencadenan con el aislamiento.

“Durante la primera cuarentena, los mayores de 80 años tenían sus necesidades cubiertas porque estaban presentes sus cuidadoras. En la segunda etapa vigente, hay algunas que no pueden asistirlos porque están en sus propias sus casas. Por lo tanto, se rompe el equilibrio y se resiente la atención domiciliaria”, explica la doctora Lía Daichman, gerontóloga, socia fundadora de la Asociación Gerontológica de Buenos Aires y presidenta del Centro de Longevidad para Argentina, una ONG internacional con estatus consultivo ante las Naciones Unidas.

Daichman indica que para abordar las distintas problemáticas que acarrea el aislamiento, hay que pensar a la vejez en plural como un grupo social heterogéneo. “Hay que dividir a los viejos ‘jóvenes’ (de 65 a 80 años) de los viejos ‘viejos’ (de 80 años en adelante) ya que son dos grupos que tienen diferencias importantes. Los viejos ‘jóvenes’ no necesitan tanta ayuda de los que están afuera, se encuentran más comunicados mientras que, los mayores de 80 años, en general, dependen de la colaboración de otros, como puede ser un hijo o un voluntario”, sostiene la profesional.

“La necesidad de mantener redes, además de las familiares y cercanas, es fundamental para la participación extra comunitaria como una fuente de bienestar y de satisfacción de vida”, argumenta la socióloga Julieta Oddone, Magíster en Gerontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigadora CONICET. Y agrega: “La proporción de personas que queda más aislada porque no tiene una actividad participativa, a pesar del uso de las redes sociales, ve incrementados sus sentimientos de soledad, angustia, depresión y tristeza porque sus vínculos primarios están apartados”.

«Puede que el anciano no se contagie coronavirus pero se le van a crear otras enfermedades” sintetiza Oddone.

Oddone considera que el problema no puede verse únicamente por los años: “Hay una diversidad en la vejez, la misma se construye en el curso de la vida a partir de eventos históricos, personales y biográficos que dan distintos modos o características de envejecimiento. Por lo tanto, toda política social y sanitaria, en una coyuntura difícil, no debería tener sólo en cuenta la edad cronológica”.

Para la investigadora, no corresponde cercenar todo lo que el adulto mayor pueda hacer por sí mismo. “Los que están acostumbrados a manejar sus finanzas, independientemente de que tengan más de 70 años, es conveniente que sigan haciéndolo. Hay que tener mucho cuidado con la idea de aislamiento porque no es necesariamente curativo. Puede que el anciano no se contagie coronavirus pero se le van a crear otras enfermedades”, sintetiza.

Ricardo Iacub, psicólogo y Director de Proyectos Comunitarios con Adultos Mayores en PAMI, reflexiona sobre el impacto del confinamiento: “Los mayores están más preparados para estar en sus casas que los demás porque la mayoría ya se jubiló, no tienen que cuidar a sus hijos, es decir, sus tiempos son más personales y menos demandados socialmente. El salir o no salir depende de sus ganas, este es el lado positivo”.

El especialista plantea cómo se construye una nueva temática dentro de la sociedad: “Nos encontramos con un adulto mayor que se convirtió en una especie de ‘discapacitado’ porque no debe salir y, si sale, corre el peligro de enfermarse o de ser criticado”. Y adiciona: “Más allá de que, biológicamente, los ancianos son más frágiles, tienen un montón de recursos para otras cuestiones. Hay una percepción social de que son sujetos delicados y nos cuesta más pensar sus fortalezas que sus debilidades”.

Iacub infiere que la incertidumbre es la sensación que más perturba a sus pacientes: “Con la nueva postergación de la cuarentena, apareció agravado algo que estaba en ciernes. Se prolongan los sentimientos de desprotección, de encierro y aumenta la ansiedad. Los adultos mayores empiezan a preguntarse ‘cuándo termina’ y ‘qué pasa si me enfermo’ más allá de que tengan vías de comunicación con su círculo cercano”, esclarece.

El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sobre el Área de Sociología del envejecimiento, Gustavo Mariluz, analiza los miedos durante el aislamiento: “A morirse solo, a caerse en la calle y no tener quien lo ayude, a quedarse sin comida. Posiblemente, muchos viejos hayan vivido situaciones catastróficas cuando eran muy jóvenes porque son inmigrantes. Se les pueden aparecer algunos fantasmas que creían haber superado”.

“Surge el miedo a morirse solo, a caerse en la calle sin tener quien lo ayude, a quedarse sin comida», dice Iacub.

Otro de los temores que aparece entre los ancianos es el que vincula, directamente, al Covid-19 con la muerte. “La televisión ha informado que un gran porcentaje de personas viejas son afectadas de una manera mortal. De los fallecidos que se registran, la mayoría son varones y viejos”, testifica Mariluz. Y agrega: “En Argentina, después de los 60 años, hay 7 mujeres vivas por cada hombre vivo. Significa que existe una preminencia de género que con el coronavirus se está fortaleciendo”.

Oddone observa que la situación de confinamiento favorece un escenario de violencia. “Una de las violencias que sufren los ancianos es la económica, cuando una política lo obliga a quedarse en su casa y el hijo pasa a hacerse cargo de sus finanzas. Sería conveniente organizar espacios barriales o zonales que permitan, de manera electrónica y presencial, proveer de productos a las personas que puedan necesitarlos pero también relevar los casos que se están dando o que pueden ocurrir”, aconseja la especialista.

Daichman asegura que la agresión doméstica siempre existió y ahora la más preocupante es la violencia financiera: “Se han armado bandas para tratar de estafar a las personas mayores, para cobrarles, para hacerles sus trámites. El abuso económico probablemente sea el más común. Son criminales que deberían ser penados”, finaliza.

Con respecto a las necesidades del adulto mayor, Mariluz señala que no son atendidas. “Hay buenas intenciones pero falta escucha profesional. Argentina es uno de los países más envejecidos de la región junto a Chile y Uruguay. Nuestro país no ha tomado en cuenta la importancia que tiene el envejecimiento poblacional. Cuando aparece la enfermedad, emerge la vejez con su impronta negativa aunque no necesariamente lo sea. Y añade: “Creo que hay buena voluntad de los gobernantes pero se deja para el futuro lo que hay que hacer hoy”.