May 7, 2020 | Comunidad, Novedades

“A las 25 viandas que repartimos a diario, les sumamos, semanalmente, bolsones de alimentos. Los entregamos a distintas familias que ya estaban en una situación compleja antes de la cuarentena y también a quienes jamás se habían encontrado sin dinero para comer”, desarrolla Belén, integrante de la Comisión de Comunicación de la Olla Autoconvocada de Saavedra. La crisis socioeconómica desatada por el COVID–19 aumentó de manera exponencial la cantidad de argentinos que todos los días se acercan a ollas y comedores populares en busca de un plato de comida.

De los vecinos que participan de esta olla popular, ninguno actúa en partidos políticos y se organizan de manera autogestiva y horizontal. “La olla va más allá del asistencialismo. Esta situación nos invita a generar intercambio con quienes siempre se encontraron en el lugar de recibir”, explica Belén y agrega: “Todos tenemos algo para ofrecer que no es dinero. Descubrimos que a algunos les gusta escribir, a otros dibujar o cocinar y así registramos sus historias”.

Todas las noches, la Olla Autoconvocada de Saavedra reparte la cena a 25 vecinos en situación de calle y a 14 familias, aunque no es un número estático. “Tenemos 14 cocinas funcionando, cada día cocinamos dos y otros dos pasan a retirar las viandas y las entregan. Una de las casas se utiliza para acopiar las donaciones, ahí se fracciona toda la mercadería y luego se arman los bolsones”, detalla la representante de la Comisión de Comunicación.

“Tanto la comida como el dinero los recibimos a través de donaciones. Romina, quien coordina la Comisión Finanzas, habilitó su cuenta bancaria para recibir el dinero y la Comisión de Donaciones pasa a retirar los alimentos y productos de limpieza que nos ofrecen los vecinos”, describe Belén.

Al sur de la ciudad de Buenos Aires, en La Boca, se encuentra el espacio cultural El Expreso Imaginario que, ante la pandemia, se vinculó con las organizaciones del barrio para formar una red de cooperación. “Se notó el aumento de personas en los comedores. Antes se servían entre 150 y 200 porciones y hoy se presentan 500 personas cada vez que se entrega una comida”, cuenta Sofía, una de las integrantes de El Expreso.

Más de 38 agrupaciones de variadas banderas políticas y religiosas, sirven alrededor de 10.000 platos por semana. “Cubrimos las cuatro comidas y, durante el fin de semana, solamente almuerzo y cena. Para coordinar, hacemos un flyer anunciando cuáles son los comedores disponibles en cada horario”, aclara Germán, otro integrante del colectivo, y adiciona: “Evitamos que los niños y adultos mayores asistan a los merenderos para no exponerlos al virus e intentamos acercarles la comida a sus casas”.

“Hacemos malabares para conseguir los alimentos. La comida es cubierta, en una pequeña proporción, por el Estado y la gran mayoría se consigue por donaciones de los vecinos, de las agrupaciones o de gente que no es de La Boca pero quiere ayudar. El espíritu de solidaridad siempre estuvo, acá nunca estás solo”, relata Juan, otro miembro de El Expreso Imaginario.

El panorama en la Provincia de Buenos Aires también refleja los efectos de la crisis. En el partido de Moreno, el grupo autoconvocado de vecinos Manos a la Olla se reúne todos los viernes para repartir la cena entre los vecinos más carenciados. “Antes del coronavirus estábamos distribuyendo 150 viandas. El primer viernes de cuarentena empezamos a entregar 30 bolsas de comida, luego 60 y hoy estamos en 100”, enumera Sofía, una de las representantes de la organización.

“Nos ubicamos en la plaza, frente a la Municipalidad, con guantes, barbijo y máscara, respetando el distanciamiento. Cada viernes llegan 70 personas en busca de alimentos para sus familias. Usamos las redes sociales para que se anoten y puedan recibir, además, una bolsa solidaria. La vianda se da igual, estén o no en la lista, y se despachan unas 250 o 300”, señala Sofía.

La organización social es reconocida por el Municipio, sin embargo, no percibe ayuda económica. “El apoyo es más moral, tratan de darnos una mano pero nos mantenemos gracias a la donaciones de la gente y al ‘mangueo’ cotidiano de, por ejemplo, algún supermercado o carnicería que nos hace descuento”, narra la integrante de Manos a la Olla.

En el barrio Las Tunas de Tigre, se encuentra el Centro de Apoyo Las Dos Palmeras que comenzó hace 20 años ofreciendo ayuda escolar y, poco a poco, se transformó en un comedor. “Fuimos sumando desayuno, merienda y, desde hace 5 años, agregamos almuerzo. Mayormente recibimos chicos de 3 hasta 17 años, de lunes a sábados, son 150 entre turno mañana y tarde”, reseña Nilda Ríos, presidenta de la institución.

“Armamos los bolsones de mercadería y algún miembro de las familias los pasa a buscar. A los que no pueden salir, se los acercamos nosotros hasta la puerta de sus hogares”, explica Nilda y agrega: “Hemos pasado de todo, inundaciones, dengue, gripe A y esta situación también pasará porque nos estamos cuidando muchísimo”.

El Municipio de Tigre y la Fundación SI, de Manuel Lozano, colaboran con la institución aunque no es suficiente. “No sólo necesitamos alimentos sino también artículos de higiene ya que ahora hay que mantener los espacios más limpios que antes”, analiza la presidenta. “La gente está muy asustada con el coronavirus entonces no se quiere acercar demasiado al merendero para dejar los donativos”, concluye.

Por su parte, desde Concordia, Matías Peralta, encargado del comedor Con Poquito Hacemos Mucho, ubicado en el barrio Palmeritas, define: “Somos un grupo de vecinos que no hacen política partidaria, solamente intentamos sacarle una sonrisa a quienes más lo necesitan. Acá comen de 125 a 145 personas, contando niños, madres solteras y adultos mayores. Concordia es una de las zonas más pobres no sólo de Entre Ríos sino de Argentina”.

En el comedor brindan merienda y cena a los vecinos con menos recursos gracias a la colaboración del resto de los residentes: “Fuimos a pedir ayuda al municipio de Concordia en reiteradas ocasiones pero nunca obtuvimos respuesta. Por eso, hemos decidido no molestar más y continuar trabajando con las donaciones que recibimos”, sintetiza Matías.

“Les preparamos chocolatada, café con leche o mate cocido, pan con mermelada o galletitas, de acuerdo a lo que nos llega. De cenar, por lo general, hacemos guiso con arroz o fideos. Estamos tomando las medidas de prevención, usamos tapabocas, respetamos las distancias y, para que no se acumulen muchas personas en el recinto, vienen los adultos a retirar las viandas”, finaliza el encargado.

May 6, 2020 | Novedades, Trabajo

La empresa hace pasar los despidos por retiros voluntarios y ofrece indemnizaciones en 26 cuotas.

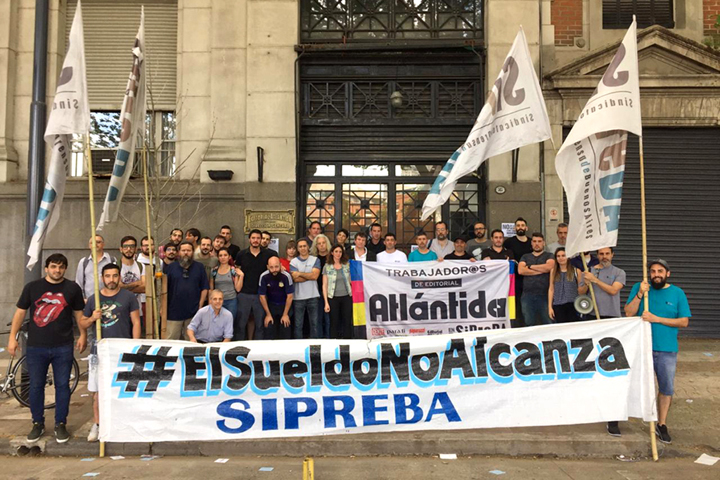

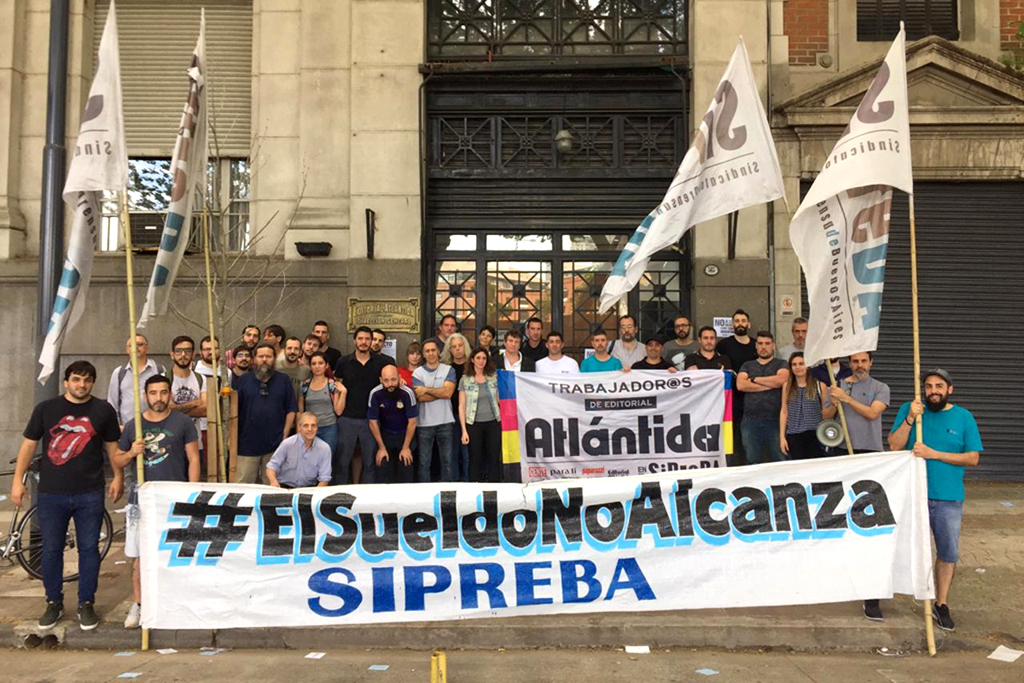

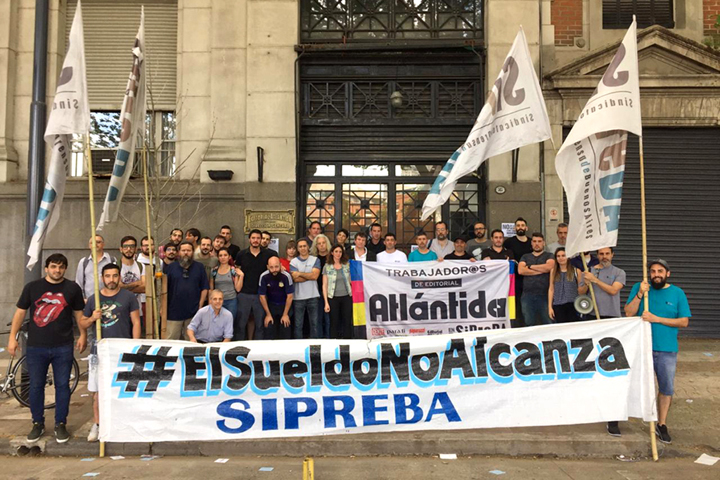

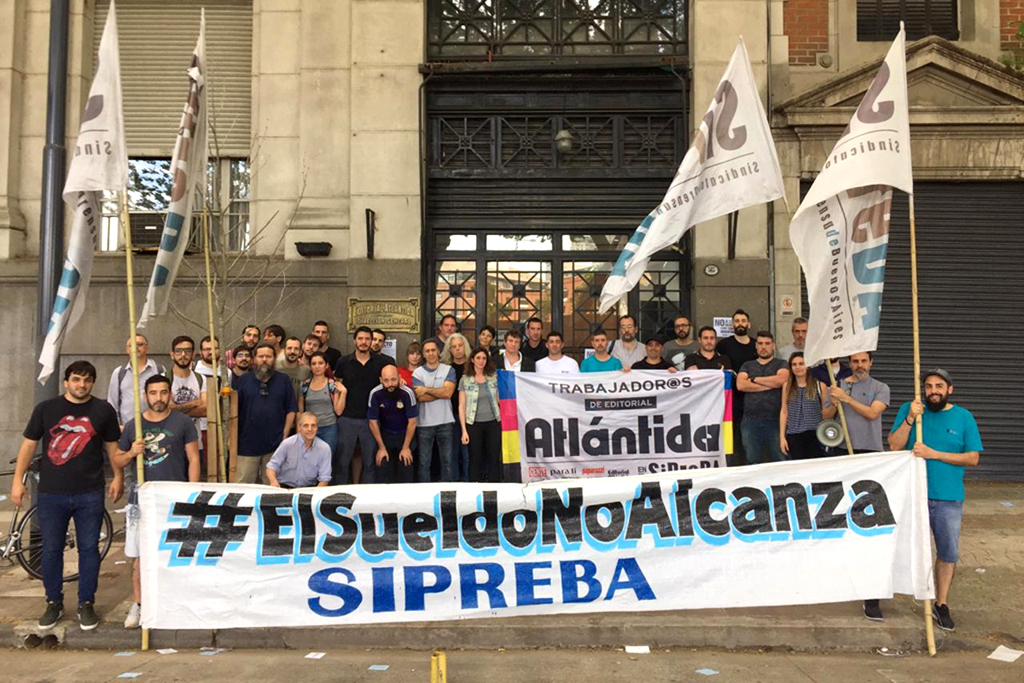

Nuevamente, en lo que va del aislamiento social preventivo y obligatorio, una empresa se aprovecha de la situación excepcional que vive el país para deshacerse de sus trabajadores. Y otra vez, sucede en una empresa de medios de comunicación. En esta ocasión, en Editorial Atlántida, que publica las conocidas revistas Gente, Paparazzi y Para Tí.

La semana del 23 de abril, a 45 trabajadores de distintas áreas (redactores, diseñadores, fotógrafos y personal administrativo y de sistemas) se les comunicó que estaban siendo “liberados de tareas”, para luego informales que “se prescindiría de sus servicios”. A partir de ese momento comenzó una “situación completamente extorsiva”, como sostiene Félix Vallejos, delegado y redactor de la web de Paparazzi.

Desde la empresa alegan que las desvinculaciones fueron acuerdos de retiro voluntario. Sin embargo, los trabajadores sostienen que son despidos disfrazados para evadir el cumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 329/2020 -que prohibió los despidos, suspensiones y disminuciones de trabajo durante 60 días. “Esto está pasando con nuestros compañeros: les dicen que los liberan de tareas, los citan a una reunión y les ofrecen una indemnización a pagar en hasta 26 cuotas”, explica Vallejos, y continúa: “Les dicen que si no aceptan, aunque no los puedan despedir, no les van a pagar el sueldo. Esto obliga a muchos a aceptar esta indemnización.”

“A mí me pega de manera directa y letal porque ya veníamos cobrando sueldos bajísimos y no tengo ahorros para sostener los días que vienen”, cuenta Alejandro Guardia, editor de video de las publicaciones de la editorial, y uno de los trabajadores recientemente despedidos. “Con la oferta de indemnización que plantea la empresa tampoco se puede proyectar mucho porque ni siquiera cubre la mitad de lo que corresponde por despido.”

Los trabajadores hacen hincapié en que tales medidas van en contra no sólo del DNU 329/20, sino también el Estatuto de Prensa. “En este momento la empresa está cometiendo una ilegalidad total: les mandó un mail a los empleados planteando que si no firmaban un acuerdo de partes los dejaban sin tareas y sin indemnización”, explica Agustín Lecchi, secretario de Organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); y enfatiza: “Los despidos están prohibidos y Editorial Atlántida no puede estar al margen de la ley”. Frente a esta situación, los trabajadores afectados junto con los delegados de la editorial y SiPreBA, presentaron una denuncia en el Ministerio de Trabajo, instando a las autoridades para intercedan y hagan cumplir el DNU.

Pero no pueden tomar otras medidas debido a la cuarentena: “Los pocos que quedamos, en gran parte dependemos de que el gobierno haga cumplir la ley que instauró y no deje pasar estos despidos encubiertos que no son retiros voluntarios”, dice Vallejos.

Atlántida ya había despedido 80 trabajadores con el guiño del gobierno de Mauricio Macri.

Los conflictos en la editorial no son novedad: “Venimos con problemas desde hace ya varios años, de hecho tuvimos despidos en el 2016 y en el 2017”, cuenta Vallejos. “En el 2019, los nuevos dueños de Atlántida presentaron un preventivo de crisis que el gobierno de Macri aceptó, y despidieron a 80 personas.” Desde ese momento, los salarios también comenzaron a pagarse en dos cuotas mensuales.

En esa línea, recientemente se conoció que el Grupo Clarín resolvió desdoblar el pago de los sueldos de mayo de sus trabajadores. El SiPreBA repudió la decisión y resolvió quite de firmas y ceses de tareas en la empresa. El sindicato expresó en un comunicado: “Cabe recordar que según a la última encuesta realizada por la Comisión Interna, 4 de cada 10 trabajadores tiene un sueldo menor a la canasta básica. Y que el incumplimiento del pago del salario en tiempo y forma se da en un contexto en que el diario del Grupo Clarín (conglomerado con recursos suficientes para sostener a sus empresas en el contexto de la pandemia), se ufana con relatos épicos acerca de sus récords de audiencias.”

En cuanto a Editorial Atlántida, desde la empresa -un directorio con inversionistas fantasmas- plantean que “no pueden continuar con una estructura de tantos empleados en un rubro que está en crisis desde hace rato”. Según Guardia, “quieren reducir y renovar el personal pero la forma que están eligiendo es completamente extorsiva y humillante para los trabajadores que tienen muchos años de antigüedad y son muy comprometidos con su trabajo”. Además, sostiene que al no saber quiénes son los verdaderos dueños, es casi imposible encontrar responsables por lo que está sucediendo. Sin embargo, el perjudicado siempre es el mismo: el trabajador.

“En algunos casos, pese a que el gobierno lleva adelante políticas que protegen a los trabajadores en el marco de pandemia, los empresarios avanzan y se creen impunes. Necesitamos más intervención estatal y más presión sobre este tipo de empresarios”, puntualiza Agustín Lecchi.

Este es otro de los grandes desafíos del gobierno en el presente de pandemia y cuarentena: proteger a los trabajadores y sus empleos de empresas y empresarios que se aprovechan de los tiempos de incertidumbre para incumplir la ley.

Abr 30, 2020 | Novedades, Trabajo

El aula está vacía. No hay chicos charlando en la primera hora, sentados en los bancos escritos con los nombres de todxs los estudiantes que dejaron su huella. Tampoco hay profesores delante del aula, escribiendo en el pizarrón, debatiendo o resolviendo con sus estudiantes. Ni banderas argentinas que izar, ni campanas que indiquen el recreo. El tiempo parece haber quedado detenido; desplazado de los lugares comunes y haberse instalado en otra área que cobra mayor importancia: la casa. Los hogares se volvieron el terreno principal donde la vida ocurre y se reacomoda en medio de una pandemia. ¿Cómo hacen los docentes para continuar su vínculo con los chicxs en este contexto?, ¿cómo se replantea la educación cuando cumplir una currícula de contenidos se vuelve lo menos importante?

El aula está vacía. No hay chicos charlando en la primera hora, sentados en los bancos escritos con los nombres de todxs los estudiantes que dejaron su huella. Tampoco hay profesores delante del aula, escribiendo en el pizarrón, debatiendo o resolviendo con sus estudiantes. Ni banderas argentinas que izar, ni campanas que indiquen el recreo. El tiempo parece haber quedado detenido; desplazado de los lugares comunes y haberse instalado en otra área que cobra mayor importancia: la casa. Los hogares se volvieron el terreno principal donde la vida ocurre y se reacomoda en medio de una pandemia. ¿Cómo hacen los docentes para continuar su vínculo con los chicxs en este contexto?, ¿cómo se replantea la educación cuando cumplir una currícula de contenidos se vuelve lo menos importante?

“Esta situación que estamos viviendo hay que definirla como excepcional y transitoria. Es un momento de profunda ruptura”, explicó Gabriel Brener, licenciado en Ciencias de la Educación, profesor de Enseñanza Primaria y especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo. Nada de lo que está ocurriendo se parece a lo anterior, dice Brener, y lo que sería más paradójico es que prima la sensación de no volver a lo anterior, como si éste fuera un punto de inflexión. “Somos contemporáneos a un cambio de época”, aseguró Marcela Martínez, socióloga e investigadora en la Universidad de San Martín. En términos de la teoría social, explicó Martínez, este momento es un acontecimiento que inaugura nuevas condiciones de existencia; una nueva temporalidad de la que no hay muchos parámetros previos para compararla. En este contexto, las escuelas y los docentes tiene un rol fundamental para atravesar estos procesos.

Desigualdad y conectividad

La virtualización de la educación cristaliza otras problemáticas que tienen que ver con las situaciones socioeconómicas de las familias, las oportunidades al acceso, a la conectividad, y las desigualdades materiales y simbólicas. “Hace poco terminó el gobierno de Mauricio Macri y el 50% de nuestra infancia y adolescencia está bajo el nivel de pobreza. Además, se suspendió el programa de entrega de notebooks Conectar Igualdad, entonces el costo es generacional y simbólico. Es cortarle las piernas a muchas personas que son nuestro futuro y supone desparramar de manera increíble desigualdades”, recordó Brener y aseguró: “Si no controlamos esto, nos resbalamos en ese sentido común clasemediero que se apropia de nuestra existencia a través de los medios de comunicación masiva”.

La Escuela N°5 de Barracas, en la Villa 21 24, se inauguró este año un poco a las apuradas y sin muchos recursos. No hay trayectorias educativas en la institución ni legajos que den cuenta de un recorrido con los estudiantes. “Estuvimos dos semanas para conocernos y tener un mínimo de información de las familias cuando nos agarró la pandemia”, contó Gonzalo Cabrera, maestro de cuarto grado. En un contexto de mucha vulnerabilidad lo importante es construir el vínculo con las familias. “Además, todas las plataformas virtuales son inviables acá. Lo único que encontramos como forma de comunicación fue el WhatsApp, donde mandamos archivos que se puedan descargar desde la aplicación y no consuman muchos datos ni sean pesados”, agregó.

Acceder a lo virtual es desigual según el barrio, la escuela y la familia, y la comunicación entre docentes se vuelve central para planificar y construir redes de solidaridad. “Del intercambio con otros maestros aprendemos un montón, porque lo que funcionó para alguien puede servirle a otro”, recalcó Cabrera, que también hizo especial hincapié en una falta de capacitación sobre cómo llevar adelante un proceso así por parte de los maestros. “Todo lo que llega del Ministerio es pura improvisación, muchas veces mal armado y a todo hay que adecuarlo a la escuela”, remarcó. Desde el barrio 21 24 se elevó un planteo conjunto de las cinco primarias para que, cuando las familias van a buscar los bolsones de comida, se les pueda dar un cuadernillo que cada docente prepara. “Es más fácil si ellos lo tienen en papel y yo los puedo guiar por Whatsapp. No es mucho lo que pedimos, son dos toners y resmas de papel”, reclamó.

“Los chicos también se van adaptando, tengo miedo de volverles un poco locos porque en un primer momento les dije que no me manden fotos, después que sí. Nos preguntamos todo el tiempo si le mandamos mucha tarea y consultamos con las familias. Yo les digo que estamos aprendiendo juntos, que nos vamos a equivocar y que está bien que pase”, contó Wenceslao Costa Díaz, profesor de Matemática y Ciencias Naturales en séptimo grado de la Escuela N° 19 Blas Parera, en Palermo. Costa Díaz encontró más alternativas para seguir en contacto con sus estudiantes, porque en su mayoría sus chicos no tienen tantos problemas de conectividad. “Armé un canal de YouTube para hacerles videos donde resuelvo los problemas que les doy de otras formas. Aun así, no quiero hacer una reunión por Zoom porque sé que hay algunos chicos que no tienen buena conexión y me parece injusto”, agregó.

Solana Camaño es co-coordinadora del Centro de Actividades Infantiles, un programa del Ministerio de Educación de la Ciudad, en la sede de la asociación civil Detrás de Todo, de la Villa 31 bis. El trabajo de las docentes en la organización es acompañar las trayectorias escolares de los chicos y llevar adelante talleres artísticos de música, pintura y plástica los sábados, y de educación sexual integral y derechos del niño para escuelas primarias. El barrio está muy colapsado con la telefonía móvil y la conectividad, y muchas familias no pueden acceder a los blogs de las escuelas. “Decidimos ayudar a sostener las tareas escolares y escuchar lo que les pasa a las familias, los chicos, las madres. Gestionamos la posibilidad de repartir viandas, que además tuvimos que gestionar nosotros, a raíz de iniciativas de familias fuera del barrio que cocinan para los pibes, porque el Ministerio no mandó más viandas para los sábados”, explicó Camaño. Las actividades que están haciendo desde el Centro cumplen más la función de sostén de enseñanza. Arman juegos, búsqueda del tesoro virtual, todo en flayers para poder compartir por whatsapp para que les resulte fácil bajarlo en sus dispositivos. Las tareas están pensadas como herramientas de sostén, como otros espacios posibles, en medio de la pandemia.

Los docentes se convirtieron -en este último mes marcado por la pandemia, el miedo y la incertidumbre- en malabaristas que llevan adelante una tarea muy complicada. Un peso sobre los hombros al que además se les suma sus vidas particulares como padres o madres, las tareas del hogar, sus propios miedos e inseguridades y las relaciones, siempre complejas, con las tecnologías. “En el colegio tenemos una plataforma para mandar notas de comunicación a las familias y cuando pasó esto nos dijeron que la usemos para las tareas, pero no estaba preparada para un sistema de educación a distancia y colapsó”, relató Gabriela Busetti, profesora de historia en la secundaria del colegio privado Instituto Concordia en José León Suárez. Las primeras semanas fueron muy complicadas para organizarse con los alumnos y cada profesor tuvo que encontrar una alternativa para seguir. “Yo uso el mail porque es lo más cómodo para mí, pero me doy cuenta que es muy difícil organizarse así y además de las dificultades de la conectividad, es realmente muy complicado acercar conocimientos por estos medios”, describió. En el mismo sentido, Gonzalo Cabrera dijo: “Hicimos un formulario de Google para ver cómo llevaban la tarea, donde la hacían, si se les complicaba porque estábamos mandando un montón de cosas y no sabíamos qué de todo eso estaba llegando realmente”.

“Esto dista de ser un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque para eso necesitás estar con el otro. Nada reemplaza estar ahí enfrente, comunicando con los gestos, las posturas, lo que hace a la comunicación no verbal”, enfatiza Busetti. Un desafío permanente es seguir adelante con contenidos nuevos sin la presencia física cara a cara. “Avanzar sin ese proceso de ver lo que hacen, cómo lo piensan e intervenir en el momento necesario o sin esas discusiones entre compañeros que muchas veces tracciona ciertas lógicas de construcción de conocimiento, es imposible”, agregó Cabrera.

“Los motivos por los cuales elegimos la docencia no están garantizados con esta pandemia. Lo que más nos gusta es compartir el aula con los pibes, las miradas, los abrazos, las discusiones, ver sus caras de ‘me gustó ese cuento’ o ‘entendí ese problema de matemática’ y hoy esa parte no la tenemos”, dijo con nostalgia Natalia Daniel, maestra de primer grado en la Escuela N°20 del Distrito 7 y puntualizó: “No queremos que ésta sea la nueva normalidad. El aprendizaje es mucho más fructífero cuando compartís la mirada, el cuerpo y la grupalidad. Hay un riesgo de que, si esta virtualidad funciona, aprovechen para transformar más cosas, pero no es la enseñanza que queremos”.

El rol del docente

“La primera tarea, en la educación obligatoria, es instaurar un cuidado que no tenga al miedo como motor principal, que no mire al otro como enemigo potencial, que tenga una vocación de cuidado comunitario”, teoriza Marcela Martínez. Repensar el lazo social se vuelve central para salir de esta pandemia capitalizando conocimiento. Imaginar otros posibles que sirvan para replantear la educación. “Esto abre la posibilidad de pensar lo social con otros componentes, como la centralidad del Estado, la ficción de que hay salidas individuales, y hasta principios más humanistas que organicen la vida con los otros”, agregó. En la misma línea Gabriel Brener aseguró: “Las políticas de corte neoliberal y el capitalismo financiero también es una muestra de lo que sucede cuando se apropia del cuerpo social la idea del miedo-ambiente, cuando prima la construcción de un otro amenazante, ahora contagioso”.

“Una de las cosas que más me preocupa es cómo ayudar a que el malestar que se está viviendo no se agrave por las sobredemandas de la educación que no atienden a las particularidades, ni las situaciones específicas de sus estudiantes. La escuela siempre ha sido un lugar de refugio y ese lugar hoy no está”, observó Rafael Mazzini, profesor y regente del Instituto Superior de Formación Docente N° 119 en San Pedro, y licenciado en Ciencias de la Educación. “Lo central de la continuidad pedagógica supone sostener un vínculo, mantenerlos enlazados. La escuela y los pibes y pibas. Las posibilidades que podemos generar los docentes es intentar que los pibes puedan, en algunos ratos, salir de casa estando adentro”, agregó Brener.

Acompañar en primer grado la alfabetización a distancia se transforma en una tarea titánica y las familias no siempre saben cómo llevar adelante estos procesos. “Yo creo que nuestra tarea hoy tiene que ver con sostener un vínculo con las familias. Mi desafío constante es cómo no ser una carga más en la difícil vida que les está tocando a ellos en este momento, encontrar un equilibrio entre estar cerca y no transformarnos en un peso”, señaló Natalia Daniel y agregó: “Me toca transmitir calma a los padres porque la idea no es volverlos locos”.

“Un chico me escribió diciéndome que no puede hacer las cosas y se frustra porque no entiende los textos y yo le dije que a esta situación, de por sí angustiante, no le sume otra angustia más”, comentó Busetti. “Si no lo entiende, no pasa nada. Ya lo va a entender y si no, no es tan grave en este contexto. No estoy calificando ahora, le saqué esa presión de encima”, sostuvo. La coyuntura actual exige reflexiones, acompañamiento y redes de vínculos basadas en la solidaridad y compartir experiencias comunes. “Evaluar tiene que ver con estandarizar y controlar y yo pienso a la evaluación como un componente inherente a la educación, no por lo que examina y disciplina, sino como acompañamiento y devolución de lo que va ocurriendo en cada casa con los pibes”, aseguró Brener.

Seguir una currícula de contenidos no parece ser crucial para la tarea docente y tampoco para los estudiantes. “Lo importante es que el otro y la otra sienta que hay un adulto disponible que le pregunta cómo está, cómo la está pasando y que, de paso, le ofrezca algo que tenga que ver con la cultura, con el conocimiento, la recreación y el juego. En este momento hay que priorizar sostener los vínculos sobre el rendimiento académico”, enfatizó. Por otro lado, Solana Camaño afirmó: “La función pedagógica trasciende los contenidos, es el hecho de estar ahí, acompañar. Es el espacio donde muchas veces los pibes cuentan situaciones de violencia y abuso. Es parte de una complejidad inabordable desde la virtualidad”.

El futuro

Cómo será el sistema de educación dentro de unos meses es un misterio. Nadie sabe cuándo se va a volver a las aulas y en qué condiciones, pero los desafíos siguen presentes. Gonzalo Cabrera remarcó una preocupación que se profundiza con la pandemia, que es la diferencia en el piso de contenidos que van a alcanzar algunos chicos durante esta etapa de virtualización de la educación frente a situaciones más vulnerables. “La vuelta a las aulas va a ser un escenario muy complejo donde vamos a tener que repensar las formas en que venimos laburando e ir construyendo un mayor equilibro para 2021”, puntualizó.

Sin embargo, no hay que dejar de pensar en la educación a futuro y cómo capitalizar toda la experiencia que se vive en el día a día de esta pandemia. “Los docentes ya no tenemos que ser dadores de información, hay tecnología que lo hace mucho mejor que nosotros, y tenemos que dirigir la educación a cuestiones más analíticas que de traspaso de la información”, teorizó Marcela Martínez. En la misma línea, Rafael Mazzini vio algo positivo: “Esto nos obliga a meternos de lleno en el siglo XXI, porque veníamos trabajando como docentes decimonónicos y da a lugar un espacio de intercambio entre docentes que va a ser muy enriquecedor”. También advirtió posibles líneas a futuro que serán batallas para conquistar más oportunidades: “El derecho a la conectividad tiene que transformarse en derecho humano. La posibilidad de que cada sujeto tenga acceso a wifi libre y un celular que le permita conectarse a este mundo multimedial y globalizado”.

La pandemia se metió por la fuerza en los hogares y no sólo provocó problemas en el sistema de salud y en la organización económica, sino que descalabró todas las vidas, todos los órdenes existentes que componían el cuerpo social. “Vamos a llegar todos con una sed de encuentro enorme de estar con otros y espero que nos sirva para recrear y reinventar nuestra manera de dar clases”, finalizó Marcela Martínez.

Abr 29, 2020 | Culturas, Novedades

«Cuando la realidad alcanza a la ciencia ficción, el género tiene que huir de nuevo hacia delante”, opina Ruocco.

La pandemia hizo que la realidad se pusiera en contacto con situaciones solo antes retratadas por la ciencia ficción. En un contexto que mezcla buenas dosis de incertidumbre con otras tantas de paranoia, tres autores del género se muestran optimistas, aunque no logran imaginar el futuro. Los años más recientes de la ciencia ficción se caracterizaron por la profusión de escenarios posapocalípticos. “La industria del entretenimiento nos venía llenando de distopías”, dice el escritor, filósofo y crítico italo-argentino Pablo Capanna, cuya obra explora el género desde 1965, “como para halagar ese nihilismo que le atribuía al público, que había dejado de creer en los ideales de la modernidad y no atinaba a imaginar un futuro atractivo. El cine y las series producían y vendían ese material en gran escala, porque el miedo puede ser negocio”.

Pero, ¿estamos al borde del colapso? La ciencia ficción se ocupa de imaginar qué pasaría si. El género, comenta Laura Ponce, escritora especializada, crítica, divulgadora y editora argentina, refleja los temores y anhelos de la época y sociedad que la produce, pero siempre con los pies en la realidad: “Toma la información conocida por la ciencia y la estira hasta el máximo de sus posibilidades lógicas”.

«Desde la Peste Negra del siglo XIV la pandemia es un terror que asoma en el imaginario cultural», acota Capanna, quien recuerda que la literatura trata ese miedo por lo menos desde 1826, cuando Mary Shelley publica El último hombre tres años después de su famoso Frankenstein. «No es que la ciencia ficción se haya hecho eco de las preocupaciones que asediaban a la opinión pública –señala-. Por el contrario, fue ella la que puso en circulación la mayoría de ellas, ya sea como anticipación o como advertencia». Capanna está convencido de que la ciencia ficción contribuyó, por ejemplo, a disuadir una guerra nuclear.

El peor de los mundos

Juan Ruocco es escritor, guionista y estudiante de Filosofía. Desde 2014 conduce un podcast y escribe artículos donde explora temas de ciencia y cultura pop. «La idea del fin del mundo tiene que ver con una forma muy cristiana de pensar el tiempo», opina Ruocco. Y detalla: “El Génesis y el Apocalipsis. Empieza y termina. Esperamos ese momento culminante de la historia, y en realidad no tenés esos momentos terminales de crisis absoluta. Siempre prima un principio de realidad. En los momentos más álgidos terminó primando el no autodestruirse”.

La ciencia ficción construye distopías para jugar con el peor de los escenarios. “Rara vez en los relatos se consigue una cura o vacuna”, detalla Ponce. “Y no antes de que la humanidad sea diezmada. Incluso si se viaja atrás en el tiempo, para evitar el surgimiento de la pandemia, ese viaje implica una paradoja que puede ser el motivo de que se produzca”. Para Capanna, concluir un relato con el apocalipsis es hacer trampa: “Los buenos escritores de ciencia ficción son los que siempre supieron escapar de las normas comerciales y en el fondo nunca dejaron de ser optimistas. Hasta alguien como Philip K. Dick, que imaginó futuros peores que el presente, siempre daba por superada la catástrofe y trataba de imaginar un mundo empobrecido pero con la esperanza puesta en la reconstrucción”.

“Rara vez en los relatos se consigue una cura o vacuna”, detalla Ponce.

El año después

Capanna blande un realismo optimista: «Si la civilización sobrevivió a la Peste Negra, que mató a más de un tercio de los europeos, y lo hizo sin contar con la medicina científica, es seguro que sobreviviremos». Ponce, mientras tanto, anuncia que “esta pandemia es un evento de escala planetaria, de alcance global: la humanidad nunca vivió algo de estas características. Estamos asistiendo al inicio de una Nueva Era. Qué hagamos con eso depende de nosotros”.

Pero una vez descartado en gran medida el miedo a la extinción de la especie, comienza la desconfianza en el nuevo mundo. El qué pasaría si de la ciencia ficción imagina situaciones para recordarnos que en las situaciones extremas nunca deja de salir a luz lo peor y lo mejor del ser humano: “El tema del control político y social -dice Capanna- ha sido muy trabajado en el género, más con las herramientas de vigilancia que provee la tecnología. Seguramente es una de las preocupaciones prospectivas actuales. Cuando está en juego la supervivencia, nunca falta quien justifique una suspensión de la ética, la solidaridad y las costumbres civilizadas”.

“Cuando la realidad alcanza la ciencia ficción, el género tiene que huir de nuevo hacia delante”, opina Ruocco. Y admite: “De parte de los autores más tétricos, entre los que me incluyo, hay una subestimación de la capacidad del ser humano de autopreservarse”. Para Ruocco, la ciencia ficción esperaba un escenario más grave: “No esta guerra de baja intensidad. Ahora vamos a tener que pensar otros futuros porque el tema empieza a saturar a los autores”.

La respuesta a qué futuro nos depara puede encontrarse en el espíritu de Phillip Dick. Una alternativa disruptiva que contrarreste la crisis futura. La producción de bienes y servicios ha disminuido hasta casi detenerse. Ponce reflexiona que “en un momento donde muchas dinámicas como el egoísmo de la meritocracia y el sálvese quien pueda se ponen en duda, se pueden pensar nuevas formas de asociación colaborativa. Porque el mundo al que vamos a volver no va a ser el mundo del que nos retiramos”.

Abr 29, 2020 | Comunidad, Novedades

“Hay más conciencia del tema saludable, hace deporte y eso ayudó a que le den uso a la bici», dice Campomar.

Alexis Campomar administra Star Cicles, una bicicletería fundada en 1989. “Mi papá (Norberto) y un amigo comenzaron a arreglar bicicletas en un local pequeño y con el tiempo se mudaron a uno más grande donde empezaron a fabricarlas. Hoy vendemos bicicletas fabricadas por nosotros, importadas y también reparamos”, comenta el encargado del local ubicado en Olivos y que ahora ofrece sus productos a todo el país gracias al comercio por Internet.

La bicicleta ha ganado terreno en la movilidad de las ciudades y el Gran Buenos Aires no es ajeno a su popularizacón. “En los últimos seis años hubo un gran crecimiento: la gente es más consciente del tema saludable, hace deporte y eso ayudó a que le den uso. En Zona Norte y Capital Federal hay espacios donde se puede salir a andar y eso es un incentivo”, agrega Alexis.

Pascual Mazza, distribuidor de Olmo Bikes, una fábrica fundada en Morón hace más de 70 años, complementa esta información sobre el mercado. Cuenta que en los últimos tres años aumentó cien por ciento las ventas de rodados de media y baja gama. “Veníamos en alza, ahora con el tema de la cuarentena se cortó todo, pero la bicicleta viene en un crecimiento mundial y la gente se concientizó en usarla más porque es un medio de transporte no contaminante. Además, carreras, bicisendas y salidas grupales ayudaron a ese crecimiento”, puntualiza.

“En el último año hubo récord de ventas de bicicletas de todas las gamas. La gente que empezó a usarlas como medio de transporte, se encontró con algunas muy económicas: la compraba en cuotas y se daba cuenta que la cuota era más barata que lo que gastaba en transporte al mes. Y la venta de una bicicleta luego te genera la venta del inflador, del casco, de la luz”, afirma Maxi Chazarreta, distribuidor de Bicicletería Pereyra para el Gran Buenos Aires.

«La venta de una bicicleta luego te genera la venta del inflador, del casco, de la luz”, afirma Maxi Chazarreta.

Adolfo Carrizo es periodista especializado en ciclismo y monta bicicleta desde los 4 años. Antes de la cuarententa, decretada el 20 de marzo, salía entre dos y cuatro horas diarias a entrenar. “Me gusta salir, no tengo problema con andar en el tránsito, hay gente que si no tiene para salir de la ciudad, alejarse un poco y volver, no sale, pero yo en ese sentido no tengo problema”. Dice que en los últimos cuatro años se ve mucha más gente pedaleando y cree que los gobiernos provinciales y municipales tienen que motivar, aún más, a los argentinos a usar este medio de transporte. “En un montón de sectores de Capital faltan bicisendas y otras tienen poco mantenimiento”, asegura.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, instó a sus colaboradores a diseñar rutas que pongan a la bicicleta como el principal medio de transporte en la ciudad. “Estoy pensando en diseñar temporalmente rutas por encima de las líneas de metro más concurridas para que las personas que se sienten más seguras en bicicleta puedan moverse”, declaró. En Bogotá, Berlín, Milán, Quito, Bruselas, San Francisco, Edimburgo y varias ciudades de España, Canadá, Nueva Zelanda, Perú, Inglaterra y México se han creado carriles y rutas provisionales para el uso exclusivo de la bicicleta.

“Después de la cuarentena la gente va a usar mucho más la bicicleta porque no quiere viajar en colectivo para no estar en contacto con otras personas y aparte van a querer hacer más deporte del habitual por este tiempo que no pudieron salir”, expone Alexis. “Unos amigos que ya están empezando a trabajar otra vez me decían que hay un montón de cosas que no las ven de la misma manera que las veían tres meses atrás. Están con un poco de miedo”, completa Adolfo.

Chazarreta agrega que la financiación también es importante para impulsar el mercado de la bicicleta en tiempos de recesión económica. “El sistema de crédito y cuotas ayuda a que la gente compre una bicicleta: el valor promedio está en 20 mil pesos y la gente ve que la compra se le hace pesada. Si varios bancos empiezan a ofrecer este servicio, seguramente más pesonas se van a volcar a la bicicleta”, afirma el representante del mayorista con sede en La Banda (Santiago del Estero).

La bicicleta viene en crecimiento mundial porque es un medio de transporte no contaminante», dice Mazza.

Si bien las ventas bajaron por la cuarentena, el comercio por Internet es un aliado en la distribución de bicicletas y bicipartes. Desde Bicicletería Pereyra afirman que lo que más se está vendiendo son los rodillos, entrenadores que permiten usar la bicicleta dentro de casa, y las bicicletas fijas. Desde Star Cicles comentan que las que son para chicos, los monopatines y repuestos como cámaras y cubiertas han tenido buena demanda en el último mes.

Maxi explica que este fenómeno se da en los momentos de crisis económica porque muchas personas no tienen para comprarse una bicicleta, pero si tienen la posibilidad de mandar a reparar la que tienen en casa. “La gente que no tenga para pagar un boleto de colectivo no le quedará otra que sacar la bicicleta vieja y cambiarle cámaras, cubiertas, cables de freno, hacerle un service general y ponerla en condiciones”.

El espacio público tiene que cambiar su funcionamiento para impedir que el coronavirus se expanda en las grandes metrópolis el día que las cuarentenas se flexibilicen y por eso serán importantes las políticas públicas en relación a la movilidad. Los gobiernos tienen la responsabilidad de ampliar y facilitar el uso de medios de transporte que reduzcan la contaminación y sean útiles para mantener el distanciamiento social.