Jun 30, 2020 | Culturas, Novedades

«Lo que tenemos en mente es retratar cosas lindas de su vida y de su esencia», señala Brenner.

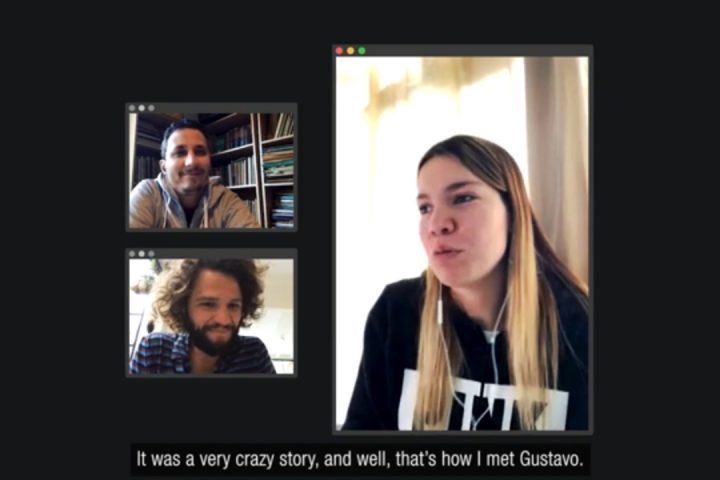

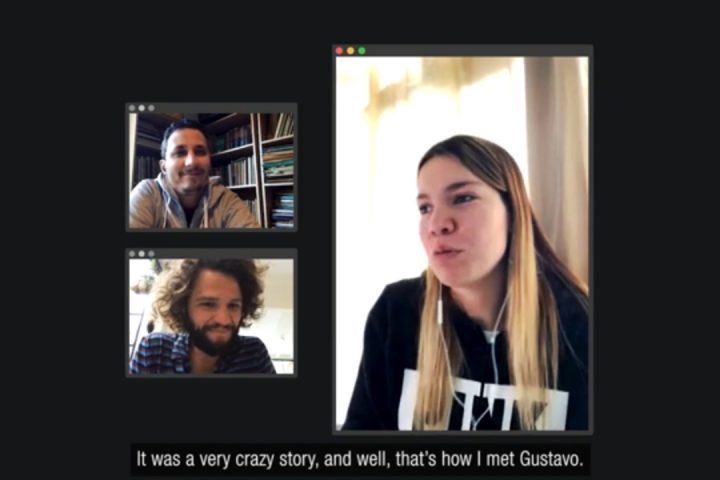

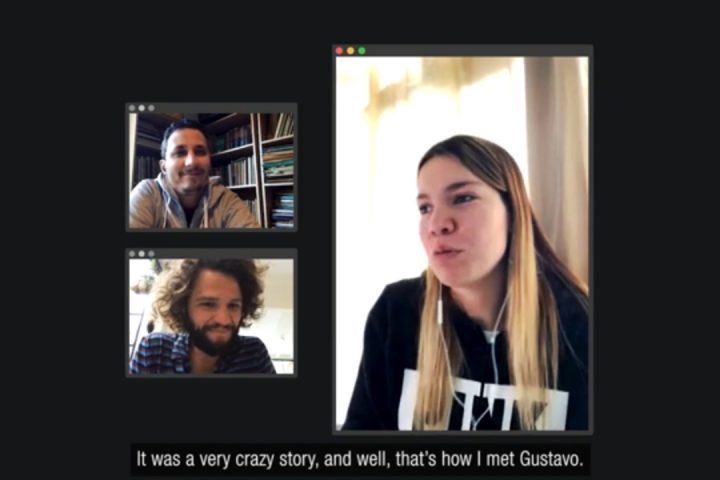

El lunes 24 de mayo, alrededor de las 22, el director y publicista Jorge Ponce Betti se encontraba en su casa mirando el noticiero mientras entrevistaban a Lucía Gómez, cuyo esposo, Gustavo Mello, falleció de coronavirus. “Voy a contar cómo comenzó todo y aclarar quién fue Gustavo, para que no sea recordado como el argentino que murió en Italia”. Las palabras de la mujer fueron el germen de un proyecto audiovisual colaborativo: Personas, no números.

Una semana más tarde, Betti se comunicó con su colega Andrés Brenner, documentalista y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA. “Jorge me contó sobre el reportaje a Lucía y me propuso hacer unos microdocumentales contando las historias de vida detrás de la pandemia para ponerle cara y vida a esos números. Al principio, éramos nosotros dos, así que empezamos a investigar y tratar de armar la lista de fallecidos, pero nos dimos cuenta que no lo podíamos hacer solos porque el número de muertos crecía, entonces fuimos convocando a conocidos y amigos de la industria, una de ellas Anahí Sinatra, productora de cine, videoclips y fotógrafa”.

Una particularidad del trío de directores es que, debido al contexto de aislamiento social, Sinatra y Brenner todavía no se conocen personalmente, fue Jorge el nexo. Cada uno, con su trayectoria y su experiencia, sumaron su creatividad y sensibilidad para darle forma a la idea. Betti, Brenner y Sinatra, junto al resto del equipo, van construyendo los retratos a medida que los familiares de las víctimas se van acercando y lo hacen por medio de dispositivos virtuales.

Según Brenner, hay que adaptarse al contexto. “Yo trabajo haciendo documentales con refugiados en zonas de guerra, entonces viajo todo el tiempo –cuenta–, pero ahora está totalmente frenado, así que uno intenta reinventarse. Filmo, edito, produzco y hago todo. Hoy no se puede filmar, pero tenemos que pensar en lo que se puede”. “Un trabajo de preproducción sí se puede hacer a distancia”, afirma Sinatra desde su rol de productora, “pero para filmarlo son otras las reglas del juego”.

“Los familiares y amigos pasan por un montón de estados, pero siempre el resultado les hizo bien», cuenta Sinatra.

La realización de los microdocumentales se basa en las conversaciones por zoom con los familiares, amigos o allegados de los fallecidos. “No hay preguntas armadas, lo que sentimos lo vamos preguntando en función de cómo conectamos con cada persona. Lo que tenemos en mente es retratar cosas lindas de su vida y de su esencia. Una vez que se arman todas las entrevistas, se juntan ambos directores para armar un preguión y se lo damos a los editores para que aporten su mirada también”, detalla Brenner.

El momento de la entrevista se vuelve un espacio fundamental, único y conmovedor. Es fundamental respetar sus tiempos y acompañarlos. “Brindamos el espacio para que el que quiera pertenecer, pueda y tenga todo el lugar del mundo para construirlo, con la mirada de la persona que desee”, señala Sinatra y agrega: “Los familiares y amigos pasan por un montón de estados, pero siempre el resultado les hizo bien, fue un momento de construcción, les dejó una linda sensación y a nosotros también”. Además, los familiares entregan las fotos y los videos para los homenajes.

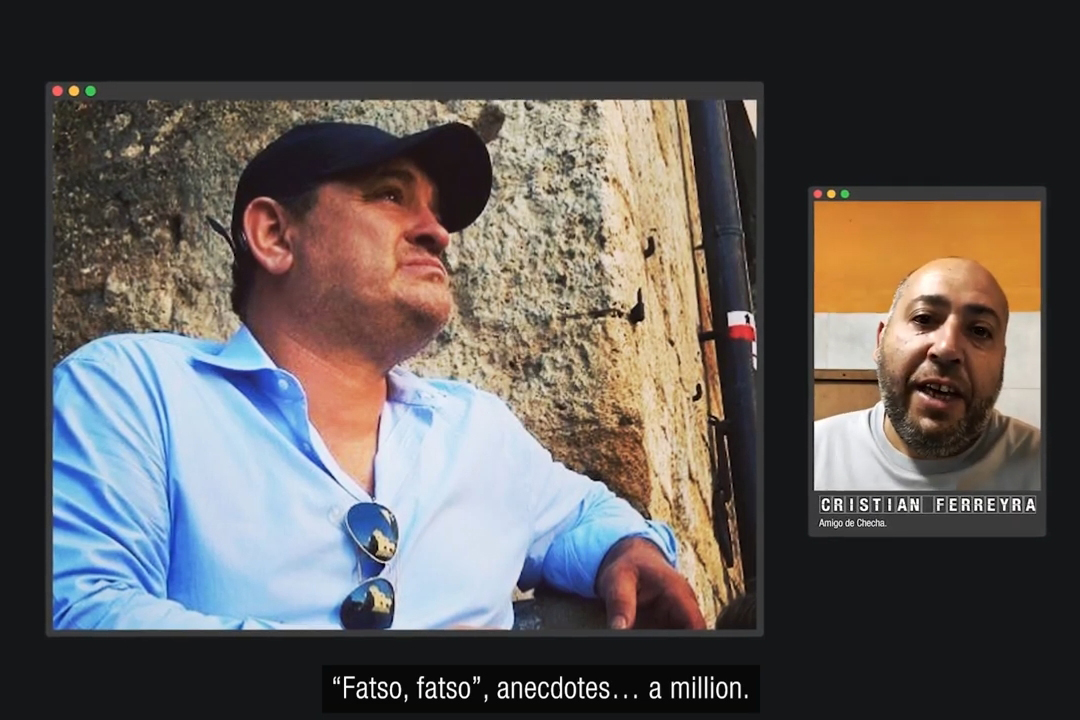

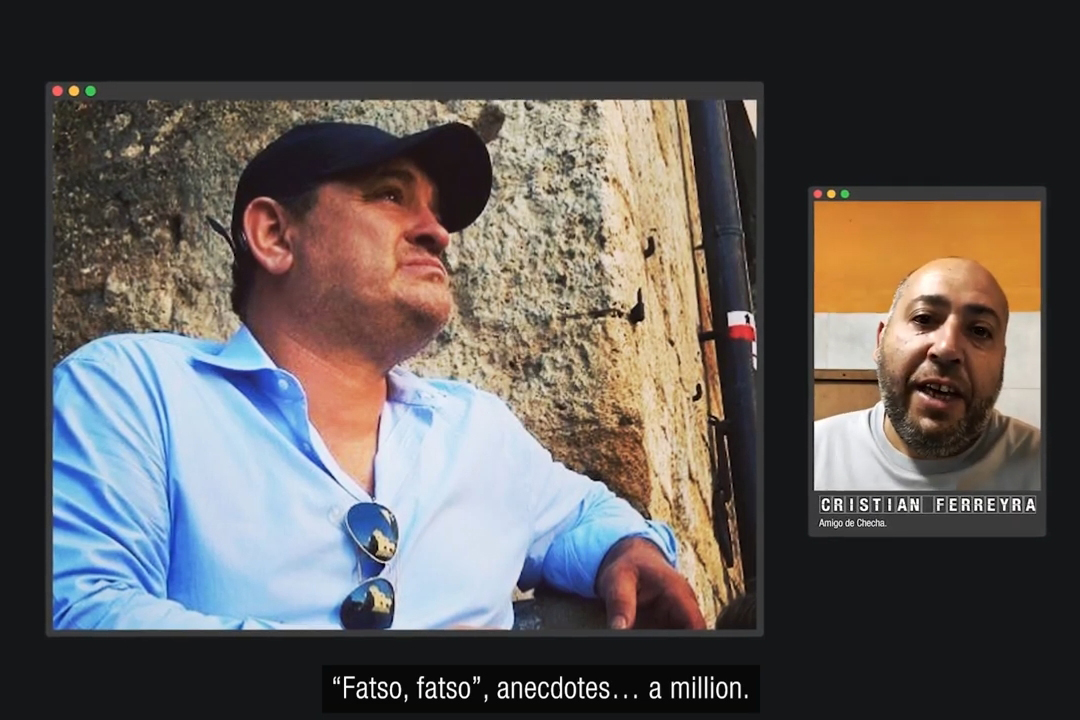

Una de las respuestas que más recuerda Brenner es la de Baldo Martínez, amigo del fallecido Marcelo Peralta. “Era el primer documental. Al terminar la entrevista con Baldo, le agradecimos por las anécdotas que nos había brindado y, él nos contestó: ‘¿Saben lo que pasa? Ustedes, después de hacer esto, no son desconocidos para mí. Lo que hicieron es increíble’”. Brenner relata cómo se sintió al producir otro de los documentales, el de Mario Gustavo Mallo, apodado “Checha”: “Tuvimos muchas idas y vueltas y siempre me emocionaba, pero el último día vi la producción terminada y pensé: ‘Ya lo vi mil veces y aunque no pude conocer a Checha personalmente, de alguna manera sí lo conozco, sé que hicimos algo que a él le hubiese gustado’. Y ahí Jorge (Betti) dijo que sentía que este era uno de los proyectos más lindos de su carrera, y eso nos pasa cuando trabajamos en algo humanitario, te conectás con la gente de esa manera, no importa cuántas veces lo hayas hecho o si tenés experiencia en el tema, te vuelve a emocionar, porque sabés que estás haciendo algo positivo para otros”.

Jun 27, 2020 | Novedades, Vidas políticas

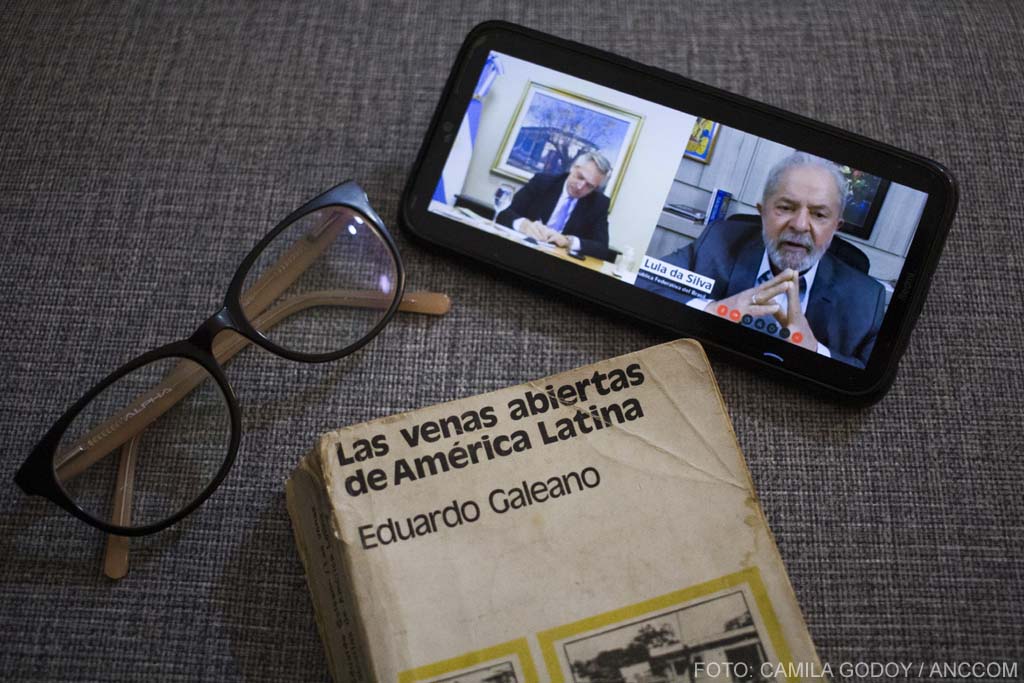

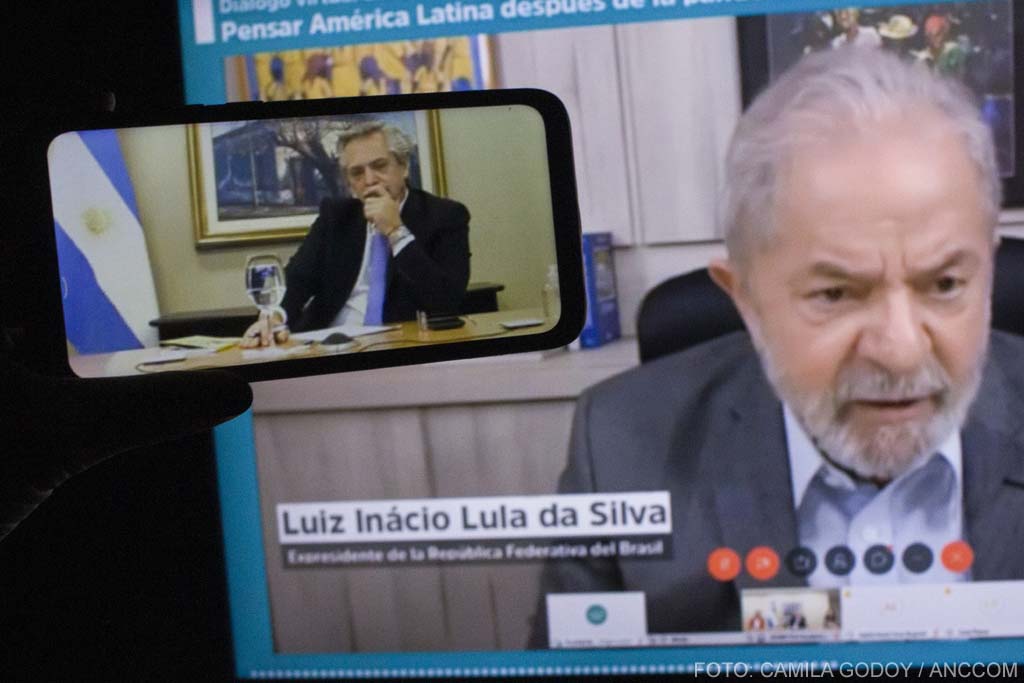

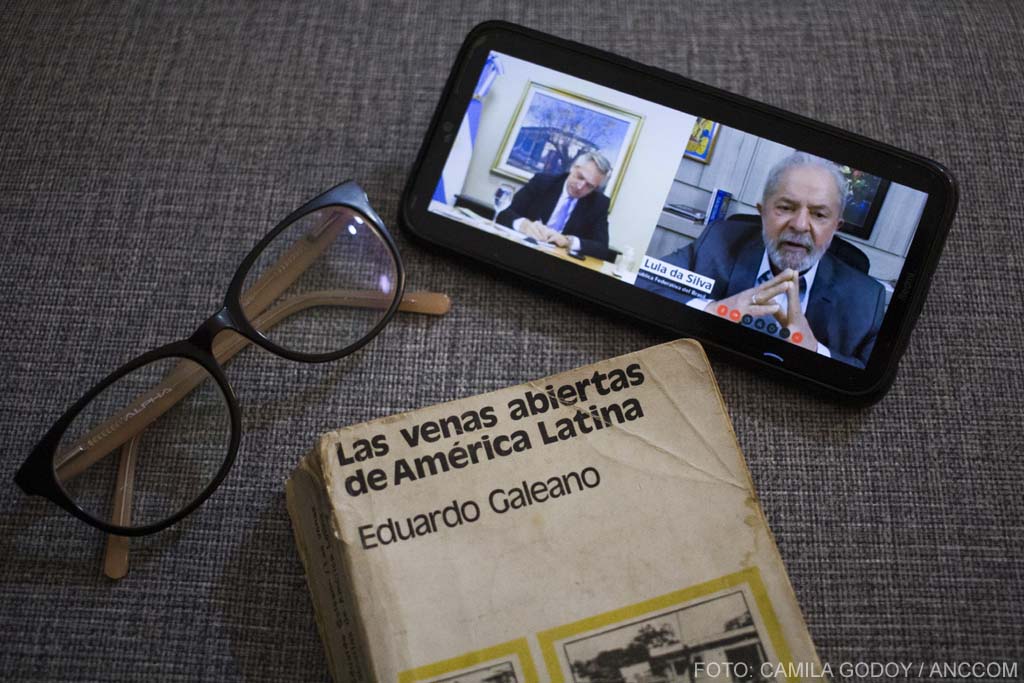

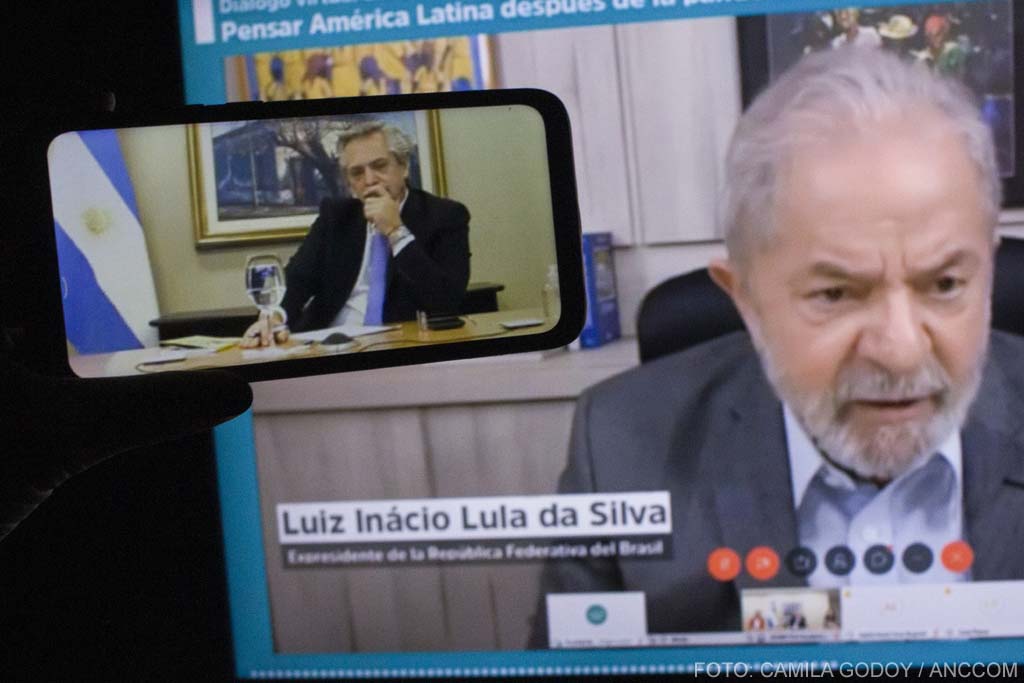

“A veces pienso que venimos al mundo para transformarlo en un lugar mejor. Para muchos de nosotros que venimos de los sectores populares, es una necesidad”, reflexiona Lula Da Silva, desde Brasil, durante la videoconferencia titulada “Pensar América Latina después de la pandemia”, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y auspiciada por Clacso. De origen nordestino y sindicalista metalúrgico, Lula asumió la presidencia de su país en 2003 y, luego de dos mandatos, entregó el bastón a Dilma Rousseff. “El mundo precisa de líderes y sueños. No hace mucho tiempo comenzamos a llevar a cabo el sueño de Bolívar de una Patria Grande”, evoca.

“No sé cómo va a venir el mundo después de la pandemia. Ni las guerras ni otras enfermedades causaron tanta devastación en un momento tan corto en Brasil. Cuando veo todas las vidas salvadas en Argentina, me duele mucho ver mi propio país desgobernado, con ministros incapaces de proteger a nuestro pueblo y un Presidente de la República que hace chistes con esta tragedia”, se lamenta.

La situación frente al coronavirus de ambas naciones es radicalmente diferente. Argentina, con 55.343 infectados y 1.184 fallecidos al cierre de esta nota, acaba de anunciar la extensión de la cuarentena en el AMBA hasta el 17 de julio. Mientras tanto, en Brasil, donde no se estableció un confinamiento general, los enfermos superan los 1,2 millones y son más de 55 mil los muertos. “No sé si hay un ser humano en este continente que sepa qué va a pasar después, pero lo que va a salvar a América Latina es una palabra llamada ‘democracia’”, sostiene Lula.

“No sé si hay un ser humano en este continente que sepa qué va a pasar después», dijo Lula.

Desde el golpe contra Dilma Rousseff, en 2016, las instituciones democráticas brasileñas atraviesan una situación de extrema debilidad. Vaciamiento del Estado, recortes en salud y educación, crecimiento del desempleo, violencia –incluido el asesinato de opositores como Marielle Franco–, persecución política y lawfare. A partir de la asunción de Michel Temer y después con Bolsonaro, que ganó las elecciones presidenciales con Lula, el principal rival y líder en las encuestas, proscripto y encarcelado, la democracia pende de un hilo en el gigante sudamericano.

“Cuando asumí, en 2003, tomamos la decisión de priorizar y privilegiar nuestra relación con América Latina. Logramos construir el mayor período de unión y desarrollo de nuestra región. Reforzamos el Mercosur, le dijimos a Bush que no queríamos el ALCA, creamos Unasur, luego la Celac. Probamos que era posible crecer y crear instituciones multilaterales, un bloque para pensar economía, desarrollo, educación, cultura: pensar la política como un todo”, destaca Lula y agrega: “Tengo profunda saudade de (Néstor) Kirchner y Chávez, y les hago un profundo homenaje junto a los otros líderes que soñaron construir la Patria Grande que soñó Simón Bolívar”.

Varios de los mandatarios progresistas de inicios de los 2000 padecieron la persecución política bajo la forma del lawfare. “Estos movimientos sufrieron golpes de nuevo tipo, ya no militares, sino que utilizaron las instituciones democráticas y el poder de los medios para desinformar y mentir. Tengo certeza que el objetivo de destruir la imagen de Lula (sic) para que no ganase las elecciones, fue planeado desde la Secretaría de Inteligencia de Estados Unidos, con el interés de tomar nuestra Petrobras”, asegura.

«El dios mercado es un mito; una vez más se muestra incapaz de resolver los problemas que vivimos”, dijo Lula.

Hoy el Estado neoliberal se muestra incompetente para preservar la salud: “La vida no tiene precio y la economía existe en función de las personas y no de los números. El Estado es quien puede dar los recursos y orientar a la sociedad para pasar este momento tan difícil de la humanidad. El mito del dios mercado es apenas un mito, porque una vez más se muestra incapaz de resolver los problemas que vivimos”. Según Lula, “la única razón por la cual una persona decente quiere ser gobernante es cuidar al pueblo. Lamentablemente, tenemos en Brasil un gobierno que no se preocupa por la pandemia”.

“Esta crisis es mucho más profunda que otras anteriores y quiera Dios que los líderes de los Estados aprendan que la economía tiene que estar al servicio de los seres humanos y no lo contrario. Lo que vaya a ser de Argentina, de Brasil, después de la pandemia, es lo que nosotros tenemos que decidir. Yo sueño con solidaridad, pasión, sentimiento. No quiero ser un número, un algoritmo. Sueño que la economía sea discutida en función del pueblo”.

Para que sea posible, hay que recuperar la palabra política. “Es el instrumento con el cual podemos transformar nuestros sueños en realidad y creo que nunca fue tan necesario soñar con un mundo mejor que en este momento”, concluye Lula.

La peste como oportunidad

A su turno, el presidente Alberto Fernández opina que la pandemia ha dado vuelta el mundo y puesto todo en crisis: “Como decía Albert Camus en La Peste, la enfermedad nos muestra cómo se lleva la vida de la gente y cómo asoma la miseria humana en determinados momentos. Pero como bien decía Lula, hay algo que no está en discusión: nada hay más importante que la vida, que la salud del pueblo”. ¿Vida o economía? “Un falso dilema”, insiste, “porque la política, que es en esencia una acción ética, no permite poner en tela de juicio la importancia de la vida”. Y subraya: “Hacer política es la construcción de una mejor humanidad y cómo se hace si no es preservando la vida de quienes nos toca gobernar”.

“La pandemia pone en jaque el sistema capitalista. Ese capitalismo financiero, del que tanto nos hablaron, había construido un castillo de naipes y un virus invisible lo ha destruido con facilidad. Ninguna acción, ni bono, ni empresa, vale hoy lo que valía antes del coronavirus. El capitalismo tal como lo conocimos no tiene viabilidad: un capitalismo sin consumidores ni trabajadores, que no existe donde todo vale nada”.

Hacerle frente al coronavirus en América Latina, manifiesta, es un triste desafío. “Enfrentamos la pandemia en el continente con mayor desigualdad. Esta injusticia dejó en evidencia que el capitalismo tal cual lo conocemos no tiene sentido, deja al margen de la sociedad a millones de compatriotas. Y como creemos que la política es acción ética, no podemos hacernos los distraídos”.

La desigualdad se refleja en la cantidad de personas, en el país y en el continente, que viven en situaciones de vulnerabilidad. “Cuando nos propusimos auxiliar a quienes estaban marginados del Estado, hicimos un primer cálculo que nos daba 2 millones de personas. Al final, terminamos asistiendo a 9 millones, alrededor del 20 por ciento de la población argentina que estaba abandonada a su suerte”, detalla.

«La política es una acción ética, no permite poner en tela de juicio la importancia de la vida”, señaló Fernández.

“Es tan profunda la crisis que se ha generado, que tenemos la oportunidad de revisar el mundo”, afirma el mandatario. “Volver a ser un capitalismo distinto que integre mucho más a la sociedad, que distribuya en vez de concentrar. Esto lo podemos hacer porque todo vale nada si aparece un virus y pone en jaque todo”.

El panorama regional no es alentador. “Este es un continente muy distinto al que viviste vos (por Lula) y los otros compañeros (por Evo, Correa, Mujica, Chávez, Kirchner, Bachelet). Los Estados Unidos rompieron Unasur y crearon el Prosur. En el medio, hubo una misión cuidadosa para desprestigiar a los líderes latinoamericanos con procesos judiciales e imágenes delictivas que luego transcurrían por los medios. La república está para respetar los derechos de todos y no para perseguir opositores. Esta es una tarea pendiente que esperemos nunca más ocurra”, asevera.

Según el presidente, este es un escenario para plantear discusiones como medioambiente, igualdad de género y construcción de democracias fuertes: “Tenemos una gran oportunidad como civilización de hacer un mundo distinto –dice–. Es una gran oportunidad que depende de nosotros”.

Jun 25, 2020 | Culturas, Novedades

Channy Falcón

Chany Falcón es baterista de la banda de rock de Claudia Puyó y toca folclore. Se dedica a la docencia desde hace 20 años: “Mis clases las doy en la zona de El Palomar pero, actualmente, le puedo enseñar a cualquier ser del planeta porque son todas online. Así que se me amplió el panorama: ahora si alguien que vive en México quiere tomar una clase conmigo, lo puede hacer.”

“Lógicamente –cuenta-, no tener el contacto con el alumno es feo pero el trabajo en sí es mayor. Es decir, puedo adelantar el material de la próxima clase, el alumno también trabaja mandándote videos o grabaciones de sus avances, noto que me consultan más. Entonces ya no es solamente la hora de clases sino que compartimos más tiempo. Me siento cómoda dando clases así.”

La forma elegida por Falcón es la videollamada por WhatsApp: “Ahí les mando documentos de libros y ellos pueden imprimirlos o transcribirlos. Entonces, en estos casos, también trabajan la lectoescritura. En las clases presenciales, el material, se lo llevaban en mano.”

En lo que respecta a si ganó o perdió alumnos en la pandemia, señala: “Tuve alumnos que no quisieron incursionar en las clases online y están esperando que se levante la cuarentena para proseguir con sus estudios. Y también, al margen de la modalidad, tengo alumnos con problemas económicos. Así que, también, bajé la cuota mensual en muchos casos.”

Con el saxo se complica

Marina Mosenkis es saxofonista, se dedica a la docencia hace 30 años y da clases en el barrio del Abasto, CABA. A propósito de las clases online, dice: “Siempre fui bastante enemiga de ellas porque el saxo es muy difícil y, realmente, necesita de la presencia porque uno detecta cosas presencialmente que en la virtualidad se pierden, al menos con la calidad de dispositivos que tenemos nosotros y con la calidad de Internet que manejamos.”

La cuarentena hizo que se quede con la mitad de sus alumnos. Solo está sosteniendo a los que ya venían trabajando. Por otra parte, no está pudiendo dar clases a principiantes porque no encuentra la forma: “Sé que hay gente que lo hace, pero al nivel de detalle que yo trabajo, me es imposible. En las clases iniciales se trabaja mucho el tema de la postura de la boca, la respiración, el armado del instrumento y todo esto se pierde a la distancia.”

Piano por zoom

Paola Pavan es profesora de piano y flauta traversa y música sesionista. Hace 15 años que da clases. Su formación es clásica pero también incursionó en otros estilos. Hasta antes de la pandemia daba clases en un instituto de Don Torcuato, en el partido de Tigre. En la actualidad da clases vía zoom o por whatsApp. Con respecto a las ventajas y desventajas, advierte: “Los adultos tal vez no tienen tanto problema para adaptarse a este cambio pero a los niños les cuesta. Porque, por ejemplo, en lo que es la videollamada hay un pequeño delay que impide tocar a dúo entonces eso incide en el momento de la clase con el alumno. En la enseñanza cara a cara hay cuestiones que se dan más rápidamente. En la modalidad virtual no está esa fluidez realmente. Todo se demora más.”

Paola Paván

¿El online llegó para quedarse?

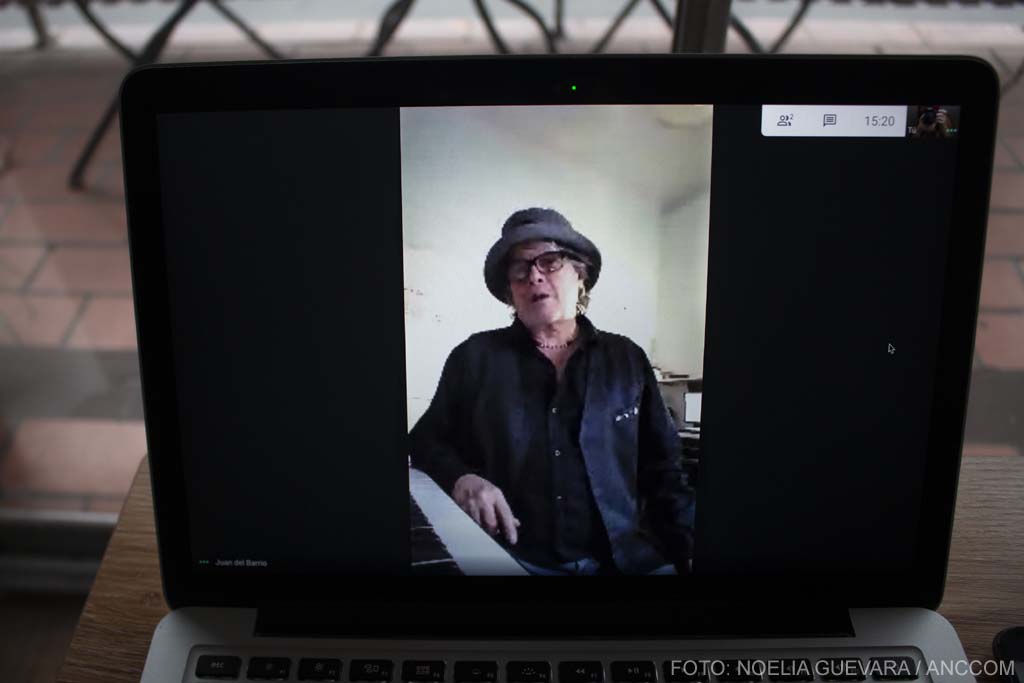

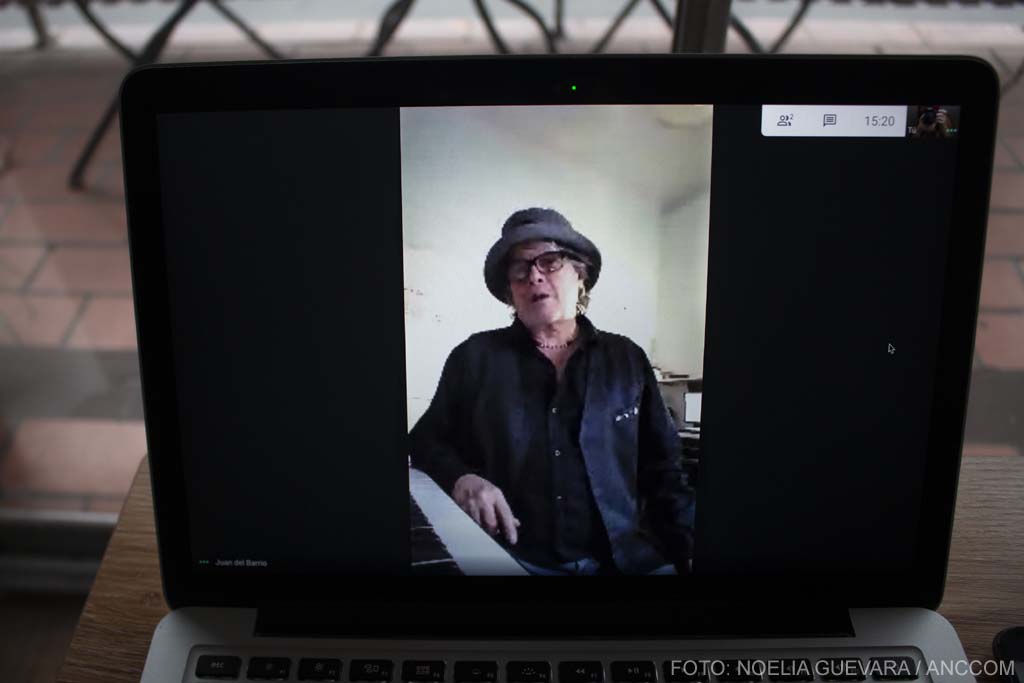

Para Juan del Barrio, tecladista y ex integrante de Spinetta Jade, Suéter, Los Abuelos de la Nada y docente, la experiencia online es positiva y seguirá siendo utilizada en el futuro: “Yo ya me adapté y funciona. Sigo igual en cantidad de alumnos. A futuro me imagino algo mixto entre lo virtual y lo presencial.”

Juan del Barrio

El guitarrista y docente Diego Mizrahi coincide con Del Barrio: “Este cambio de paradigma llegó para quedarse, esto recién empieza. Estas cosas hacen que se fortalezcan otros vínculos. Hay muchas maneras, esto potencia otras cosas y hace que uno se reinvente todo el tiempo”

Channy Falcón coincide en lo positivo de este nuevo paradigma de enseñanza: “En mi caso, voy a seguir dando clases así a futuro. Porque al margen de que más más adelante se puedan dar de forma presencial, es una buena alternativa para cuando diluvia y el alumno no puede llegar. Así que, para mí, es una modalidad que suma.”

Distinta es la opinión de la saxofonista Marina Mosenkis: “Las clases online no reemplazan para nada a las presenciales. Tal vez sea una cuestión generacional. Pero, por otra parte, son muy agotadoras: se corta la señal de Internet o no se escucha bien. Es una tarea muy laboriosa…”

Aunque para varios docentes nada pueda compararse con el cara a cara, afrontan el desafío de elaborar nuevos métodos y estrategias. Otros, en cambio, entienden que esta experiencia le dejará un gran bagaje para el futuro. Lo seguro es que este cambio de paradigma recién empieza en lo que se refiere a la enseñanza musical.

Jun 24, 2020 | Culturas, Novedades

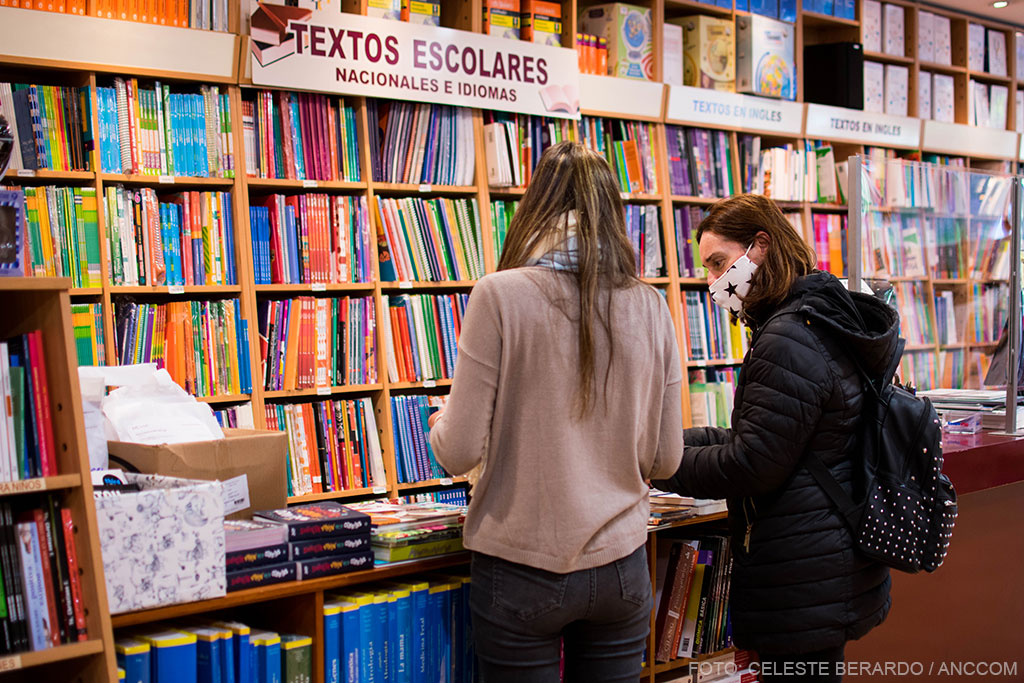

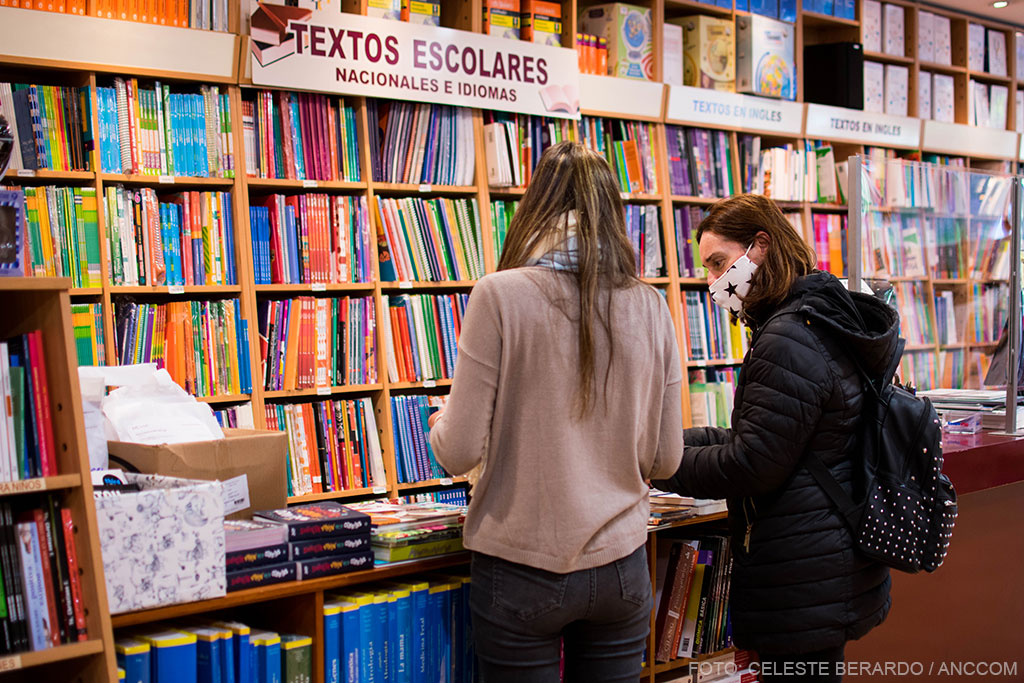

El 8 de junio las librerías recibieron la confirmación de un acuerdo que las pone aún más en riesgo que con el Covid 19. Que Editorial Planeta acuerde vender sus libros de forma directa por Mercadolibre es vivido por varios libreros independientes como una traición. El método corta la cadena de ventas y afirma un sistema similar al de Amazon que, denuncian, provocó la destrucción del sector en México, Estados Unidos y gran parte de Europa. En parte, deja a varias librerías con un número de ejemplares reducidos de lo que del sello que conforma el 30% de su catálogo (el 50% del catálogo de una librería pertenece a tres gigantes editoriales, afirma la librería No Tan Puan desde un comunicado). Por otro lado, asegura un nivel de ganancias mayor a la casa editora.

“Trabajamos con la venta diaria y los márgenes de ganancia son muy pequeños”, detalla María Victoria Pereyra Rozas, librera y escritora (Mi mamá es electricista – 2008), quien trabaja en la Librería de Mujeres, una de las 62 librerías del mundo especializada en libros y publicaciones escritos “por” y “para” las mujeres. “La situación es catastrófica”, dice Malena Saito, también librera y escritora (Amiga – 2017), quien lleva adelante la librería Luz Artificial. “El verano fue muy duro. Cuando marzo es en general un buen mes para las librerías, cae la pandemia y nos destruye”.

Saito fundó la librería puertas adentro, abrió luego un local a la calle y está habituada al trabajo online. Pero otros tuvieron más dificultades a la hora de migrar a la dinámica virtual. Libros De La Mancha, ubicada en el emblemático circuito de la calle Corrientes y especializada en publicaciones universitarias, compra en febrero grandes cantidades de libros que abona recién en abril o mayo. Andrés Rodríguez, librero de este local, comenta que “hubo que pagarlos de nuestro bolsillo, pidiéndole a mi viejo, a un amigo. Al menos tenemos muy buenos libros estoqueados para cuando se pueda abrir”.

Los libros de Planeta representan el 30 por ciento del catálogo de las librerías independientes.

La pandemia suma golpes de gracia a una debacle previa: “Se perdieron tres puestos de trabajo entre 2015 y 2019”, comenta Federico Brollo de Librería Norte, ubicada en el barrio de Recoleta desde 1961. “Para una estructura como la nuestra es el 30% de la planta laboral. Eso exige muchísimo a la gente que estaba trabajando. Trabajar más y en peores condiciones”. Con los sucesivos aumentos de precios en insumos, el libro se transformó casi en un bien de lujo. “El papel está dolarizado, así que el libro llegó a subir cuatro veces durante la gestión de (Mauricio) Macri”, detalla Saito. “Antes, por ahí un cliente promedio se llevaba tres, cuatro libros y ahora es uno solo al mes y lo tiene que pensar”. Pereyra Rozas remarca que gran parte de los visitantes de Librería de la Mujer “son de países limítrofes y resto de Latinoamérica por ser la librería feminista más antigua y referencial de la región”.

Las librerías de calle Corrientes estuvieron abiertas durante dos semanas antes de volver a cerrar por la des-flexibilización de la cuarentena. Rodríguez resalta que en ese tiempo vendieron un poco más: “La gente entra a buscar un libro y cuando llega a la caja encuentra otro, o uno le recomienda un autor. La cosa del oficio que hace que uno entre por un libro y se vaya con tres. En el take-away eso casi no existe”. Modificar las relaciones con el público implica también ganar menos. “A lxs compradorxs de libros les gusta tocar, revisar, leer contratapas y decidir qué llevar con los libros en la mano”, escribe Pereyra Rozas.

“Yo quiero volver a tener una librería física – dice Saito- porque me parece muy importante el espacio de encuentro. En la librería cae un editor, un autor, el lector, hay algo que está vivo”. Brollo detalla: “Se trató de estar lo más cerca posible (del cliente). Eso fue cansador y nos exigió a los libreros ocuparnos de los canales de comunicación más instantáneos (whatsapp, Instagram, etcétera). Los libreros estamos acostumbrados a otra cosa. “

Estrategias ejemplares

Todos coinciden en que la librería que se endeuda para mantener el alquiler sin poder facturar “lo hará hasta el fin de sus días”. Uno de los entrevistados no duda en tildar a la mayoría de los rentistas de “verdaderos fariseos”. Además, la mayoría de las librerías no entra en las exenciones de AFIP. “Muchas están atendidas por sus dueños, en sus casas, en pequeños comercios barriales”.

Algunas librerías han resistido varios embates a lo largo de las últimas décadas. Las que sobrevivieron a la hiperinflación y la crisis de 2001 señalan el mandato de Mauricio Macri como un período de continua, profunda y matizada crisis económica. El acuerdo entre Planeta y MercadoLibre profundiza la necesidad de evitar que se rompa la cadena de ventas.

“Sálvese quien lea” es una red de 16 pequeñas y medianas librerías y 27 editoriales surgida en respuesta la crisis, que profundizaron relaciones para ofrecer al menos tres títulos “en adelanto” con un precio promocional del 20% de descuento que los lectores van a retirar en el momento que sea posible. De esa forma, mantuvieron vigente la cadena de valor. “Lo más positivo es que hubo que organizarse”, cuenta Saito, cuya librería es, junto a De La Mancha, una de las 16 que participaron en la iniciativa. “Ahora estamos planeando una segunda tanda”.

La Librería de Mujeres, en cambio, se quedó sola. “Intentamos generar lazo de solidaridad con algunas, pero su postura fue que iban a concentrarse en la venta minorista”, relata Pereyra Rozas. “Resultó decepcionante. La sensación general es que las grandes cadenas y librerías se arreglaron con las editoriales, y las pequeñas librerías, o cerramos o nos reinventamos como podemos”. La librería cuenta con el aporte solidario de sus socias, que cumplen 25 años de trabajo militando un movimiento al que le han demorado históricamente sus derechos.

Saito aprovechó que no tenía un contrato de alquiler rígido y se llevó la librería a su casa, desde donde ofrece combos que combinan libros y comida. Además, le compensa el costo del envío al lector adjuntando un paquete de libros usados con títulos sorpresa. “Estoy en mi casa y no pasa nada”, describe. “Entonces me llega un paquete con algo que pedí y algo que no sé qué tiene. Es un gesto o mimo, un refugio en este momento donde todo es virtual”. Los libros de obsequio los elige los libros que adjunta al paquete en base a la información que le proveen sobre la persona que los va a recibir: “Si me dice que es periodista, le mando uno de crónicas. Y a veces mando clásicos que siento que está buenísimo leer por más que no sea el interés que estás manifestando”.

Los libreros independientes denuncian que un sistema similar al de este acuerdo provocó la destrucción del sector en México, Estados Unidos y gran parte de Europa.

Más presencia, más solidaridad

Rodríguez afirma que se necesita un estado mucho más activo: “Hay mucho para la tribuna pero no hubo ninguna herramienta seria. Si tenés un Ministerio de Cultura y una Secretaría del Libro podrías haber puesto a esa gente a averiguar qué necesita cada librería. Dar exenciones impositivas, o poner al Banco Ciudad a ofrecer algo”. Los bancos privados, denuncian, no han querido dar líneas de crédito para paliar la situación. “No hay que olvidarse de que venimos de cuatro años de ninguneo y baja del presupuesto para compras de las bibliotecas de las universidades y las escuelas. Muchas de las bibliotecas que nos compraban dos, tres, cuatro veces por año estuvieron cuatro años sin comprar un solo libro”.

Pero los libreros coinciden en llamar la atención a sus colegas: “Los canales de comunicación en el sector no existen”, detalla Brollo. “No hay un gremio de libreros que permita tratar de pensar cómo funciona esto. Los comerciantes necesitan ese tiempo para otra cosa. No pueden hacer política gremial. Son ellos mismos los que hacen las cuentas, pagan, etcétera. Sería más que necesario. Pero a los dueños no les da el tiempo… ”.

“Nuestro reclamo es de mayor solidaridad” insiste Saito. Y Pereyra Rozas completa: “De una feria del libro con acceso garantizado para todos los espacios de difusión cultural (no todxs pueden pagar un stand). De una Cámara del Libro más cerca de quienes nos aventuramos desde cualquier especialización, elección que nos dirige a públicos más acotados. Ayudas a los sectores de imprenta y distribución de libros. Cultura sin especulación”.

Jun 18, 2020 | Novedades, Trabajo

En medio de un sistema sanitario a punto de ser desbordado, enfermeros y enfermeras porteños reclaman un mayor reconocimiento del Estado, inclusión de la enfermería dentro de las carreras de salud de la Ciudad de Buenos Aires, denuncian falta de elementos de protección personal de calidad y exigen una disminución de la jornada laboral.

Walter Benítez, licenciado en Enfermería, sostiene que el reclamo de base es la inclusión de la enfermería dentro de las carreras de los profesionales de la salud. “En la Ciudad de Buenos Aires no está incorporada, lo cual es incoherente, arbitrario y discriminatorio”.

La Ley 6035 de la Ciudad de Buenos Aires contempla como profesionales de la Salud a los médicos, odontólogos, obstetras, bioquímicos, farmacéuticos, psicólogos, psicopedagogía, fonoaudiologos, kinesiologos, fisioterapistas, nutricinistas y terapias ocupacionales. También los musicoterapeutas, antropólogos, trabajadores sociales, veterinarios, sociologos y especialistas en sistemas de información, de estadísticas para la Salud y comunicadoares sociales. Pero no los enfermeros.

“El enfermero que está en terapia de 6 a 12 horas, e incluso más, cobra la mitad de sueldo que cualquier integrante de las carreras profesionales de la salud. Mientras que muchos de ellos no tienen relación directa con un paciente, los enfermeros nos exponemos a la Covid-19 y la muerte”, expone Benítez, quien trabaja en el Servicio de Neonatología del Hospital Pirovano desde hace 18 años. Además, denuncia que, mientras a los que están incluidos dentro de la ley profesional se les reconoce como tarea riesgosa e insalubre, a ellos no.

Benítez explica que es una decisión sin fundamentación y que a fines de noviembre de 2018, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un amparo para que se revea esta situación.

Por otra parte, Daniela Scotto, licenciada en Enfermería que trabaja en el Área de Oncología del Hospital de Pediatría Garrahan reclama el reconocimiento de la profesión desde el ingreso al hospital -ya que para ingresar como Licenciada en Enfermería hay que concursar-, reconocimiento de área específica, reducción horaria y vacaciones profilácticas.

Elementos de protección personal

Benítez añade que, cuando comenzó la pandemia, al no contar con los elementos necesarios, los trabajadores de la salud le realizaron una presentación judial al Gobierno de la Ciudad y a la ART para que el Estado se los brinde. “Dan un poco sí y un poco no. Al que reclama dentro del hospital que le den las cosas como corresponde y tiene hecha la presentación judicial, le dan elementos de mejor calidad. En cambio, a los que no reclaman, si pasa, pasa. No es casual que haya tanto personal de salud contagiado. En un momento no había nada, después había de mala calidad y ahora, por orden judicial, se ordena al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y a la ART que nos den materiales de calidad” ”, explica.

Diego Munilla, licenciado en Enfermería, quien también trabaja en el Área de Oncología del Hospital de Pediatría Garrahan, sostiene que los reclamos han sido muy fuertes en cuanto a los elementos de protección personal. Recuerda que en un primer momento hubo mucha controversia y que no se seguían ni siquiera los lineamientos ni de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni de los ministerios de Salud. “Habitualmente usamos barbijos para la habilitación de catéteres y para pacientes respiratorios, porque los niños oncológicos están muy inmunocomprometidos y tienen infecciones virales del aparato respiratorio de forma habitual. Cuando comenzó la pandemia, a falta de material, nos llegaron a decir que no usáramos barbijo para hacer esas prácticas. Nosotros nos negamos y exigimos que se nos del material para trabajar”, detalle Munilla, quien también trabaja en el SAME Provincia y es Técnico Radiólogo en el Ministerio de Defensa de la Nación.

El alcohol en gel, que antes había uno en cada habitación, hoy también escasea. Y tanto los barbijos como los camisolines no son usados bajo un estricto protocolo. Cuenta que el camisón está mal empleado: atienden a todos los pacientes con el mismo y, cuando necesitan otro para algún paciente sospechoso, es muy engorroso que se lo entreguen en el momento. “Tenés que ir a pedírselo a una supervisora que tiene todo bajo llave”, detalla Munilla.

También comenta que han tenido antiparras, anteojos de seguridad, máscaras de impresoras 3D de distintos tipos de calidades pero, para su trabajo, donde necesitan mucha precisión, como por ejemplo, al poner un acceso venoso (que ya cuesta sin protección porque las venas de los niños están muy deterioradas) todos esos elementos se empañan, entorpecen la visión y dificultan el trabajo. Por eso, para estar más tranquilo, decidió adquirir una máscara full face con filtros para gases que son para el ámbito industrial y que cumplen con las características de los barbijos tipo 3M que son los más reconocidos en el mercado, destinados al personal de la salud.

Sobrecarga horaria

Mientras los médicos y cualquier otro profesional de la salud cuenta con una rotación de su jornada laboral, los enfermeros sufren una sobrecarga horaria. “Muchas veces, como falta personal, tenemos dos turnos en el día. No contamos con ese descanso sanitario para que nuestra jornada sea más reducida”, denuncia Benítez.

Por su parte, Munilla expone que bajó la cantidad de pacientes, pero aumentó la carga de trabajo a nivel enfermero-paciente por lo que implica la preparación de la protección. “Estamos trabajando el 30 o 50 % del personal de enfermería y hubo pocos ingresos, solo dos compañeras. Pero al no contar con experiencia en nuestro sector, además de la carga horaria y el estrés por la pandemia, uno tiene que ser pseudo- docente del compañero y eso complejiza la situación”, detalla.

Munilla añade que uno de los reclamos más fuertes que tenían y, que se resolvió hace un mes, fue separar el personal en dos grupos e ir trabajar semana por medio.

Hisopados

En relación a los hisopados, la enfermera Scotto señala que no se los realizan regularmente, a no ser que hayan tenido contacto con un paciente positivo. En conversación con ANCCOM, cuenta que un médico de su servicio dio positivo y que ni a ella, ni a los médicos que estuvieron en contacto estrecho, sin elementos de protección, los hisoparon. Solo los aislaron 15 días y volvieron a trabajar sin saber si se habían contagiado o no.

Munilla, aclara que hoy todos los pacientes son casos sospechosos. “El niño oncológico es muy lábil y puede ingresar sin ningún síntoma de alarma y, a los minuto, levantar fiebre o comenzar con tos”.

Salud mental

La Covid-19 tiene un gran impacto psicológico en el personal de la salud y, sobre todo, en los enfermeros. “Es trabajar ante a un nivel de estrés que no puedo explicar. Es agotador estar todo el tiempo pendiente de cumplir con todas las medidas. Con un paso que hiciste mal, podés contaminar la ropa o el material”, afirma Scotto.

En algunos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires hay reuniones organizadas por psicólogos y psiquiatras para darle apoyo al personal de la salud. “En la Ciudad hay 34 hospitales pero eso sucede en cuatro o cinco”, detalla Benítez.

Muchos enfermeros pidieron licencia psiquiátrica por la pandemia. “El personal de la salud es un ser humano que tiene sus miedos y temores, como cualquier otro”. El temor de muchas enfermeras que tienen hijos chicos es contagiarlos. Por eso, muchas de ellas optaron por dejarlos al cuidado de algún familiar.

“El tema no es la pandemia. El tema es cómo se comporta el Estado con el personal de la salud. A fin de cuentas, somos los enfermeros los que estamos en atención directa con el paciente y no estamos siendo reconocidos, no por la sociedad, sino por la Ciudad de Buenos Aires”, concluye Benítez.